统编版历史八年级上册-第6课 戊戌变法 教学设计(含教学反思)

文档属性

| 名称 | 统编版历史八年级上册-第6课 戊戌变法 教学设计(含教学反思) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-17 08:53:11 | ||

图片预览

文档简介

第6课 戊戌变法 教学设计

课程标准:

了解戊戌变法的主要史事,认识变法的意义和局限性

教材分析:

本节课是部编版历史教材八年级上册第二单元第6节课的内容,主要介绍了戊戌变法从准备、变法到失败的艰难历程,重点叙述了变法过程中的几个典型事件,突出了康、梁等变法改革者为拯救当时的中国所做出的努力。戊戌变法是近代中国人民为实现民族独立和富强的一次重要尝试,所以在中国近代史上占有重要的地位。

学情分析:

八年级的学生活泼好动,思维容易激发,他们不像七年级的学生对于历史的学习是一片空白,很多学生已经在慢慢形成自己的历史学习方法,但也存在着认知能力参差不齐的问题,所以在课堂活动的设计上要注意梯度,尽量照顾到每个阶层学生的认知水平。

核心素养目标:

时空观念、唯物史观:通过学习公车上书的时间和主张,维新派创办的报刊及宣传的维新思想,百日维新的世界、内容培养学生的时空观念唯物史观。

史料实证、历史解释:阅读课本内外插图等多种历史资料,从中提取有效信息,拓宽并加深对戊戊变法的理解:思考戊戌变法对中国近代社会的影响,进而提高学生的史料实证和历史解释的能力

家国情怀:以维新人士的进步立场和为变法图强勇于牺牲的事迹,激发热爱祖国、振兴中华的高尚情操和历史责任感,树立以天下为己任的正确人生观和价值观。

教学重难点:

教学重点:公车上书和百日维新的主要内容

教学难点:戊戌变法的历史意义

教学过程:

一、新课导入

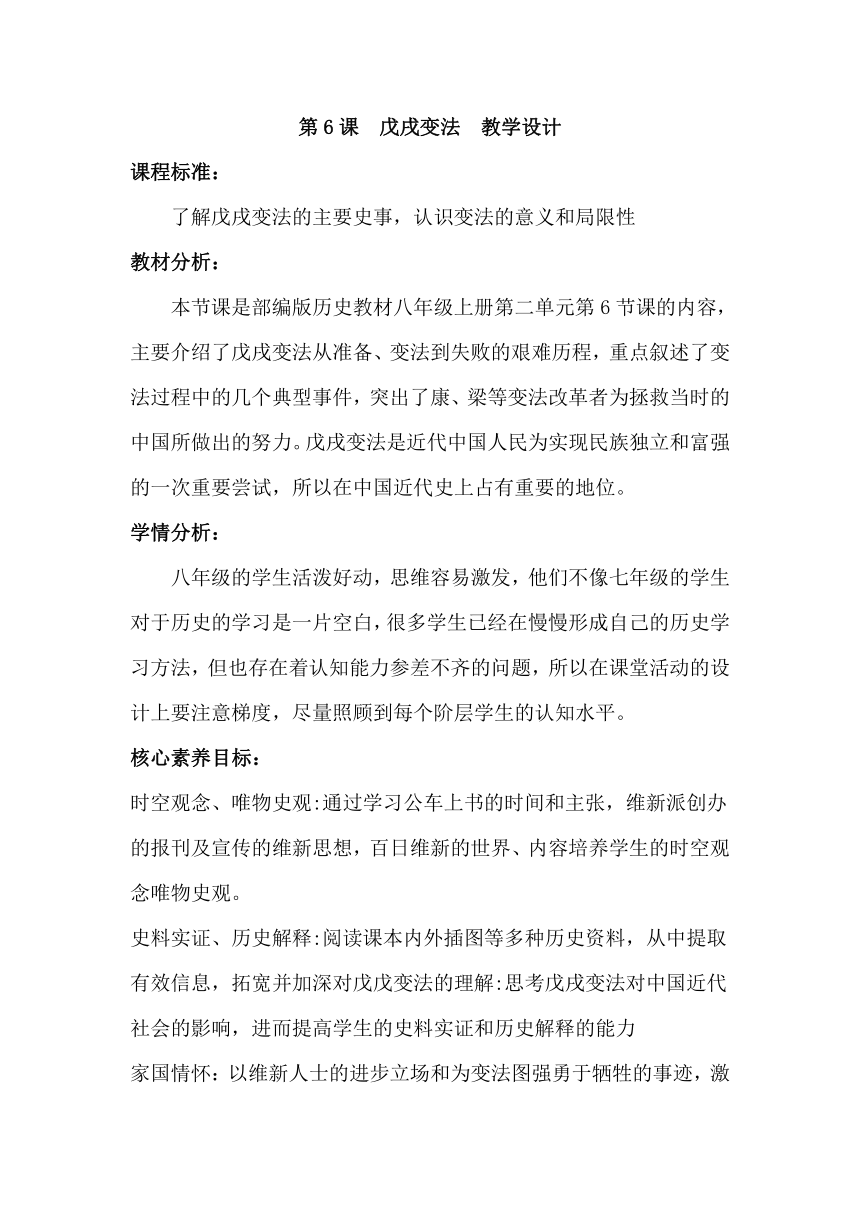

列强掀起瓜分中国狂潮,中国民族危机空前严重,资产阶级维新派登上了历史舞台,发起了戊戌变法运动。

二、康有为与公车上书

1教师讲述:维新变法运动的背景

2.学生阅读教材,了解公车上书。老师补充: 1895年春,乙未科进士正在北京考完会试,等待发榜。《马关条约》割让台湾及辽东,赔款二万万两的突然消息传至,在北京应试的举人群情激愤。台籍举人更是痛哭流涕。4月22日,康有为、梁启超写成一万八千字的“上今上皇帝书”,十八省举人响应,一千二百多人连署。5月2日,由康、梁二人带领,十八省举人与数千市民集“都察院”门前请代奏。

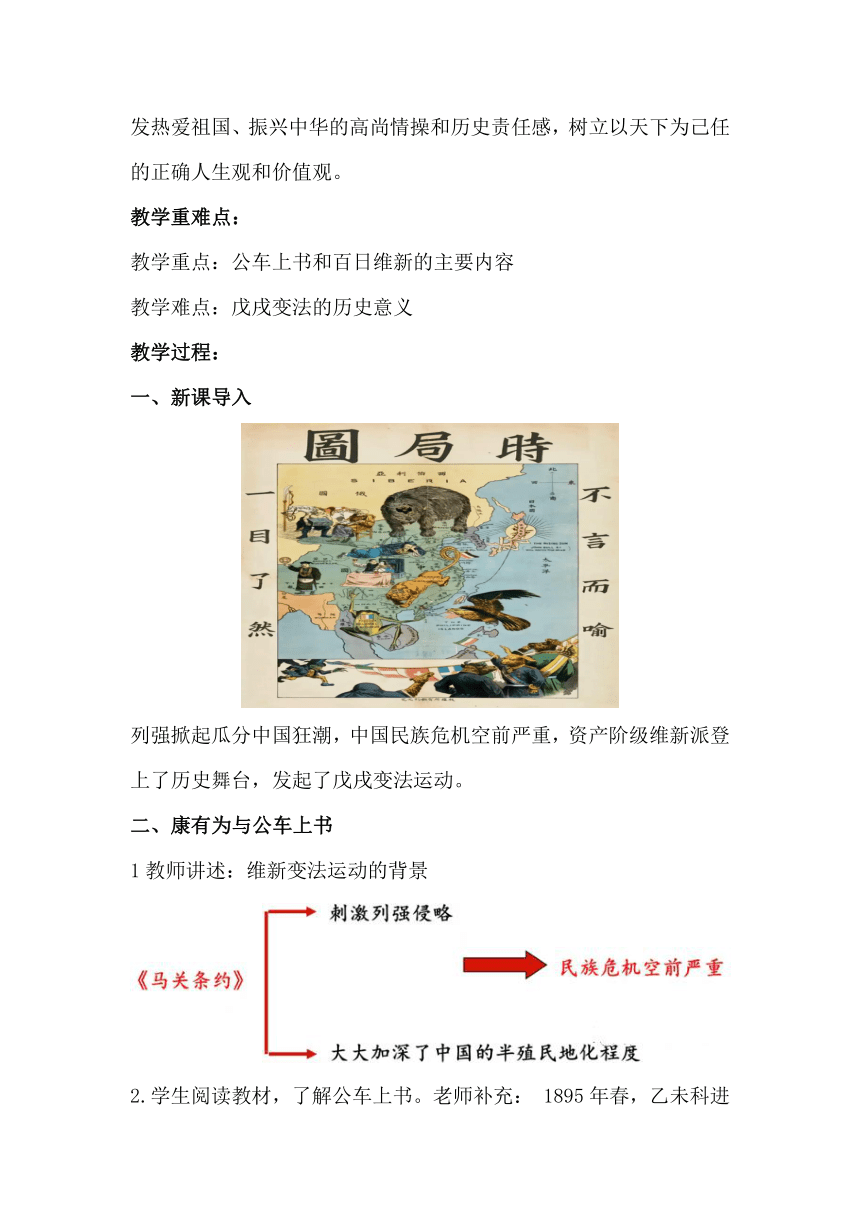

学生阅读课本,填写基本信息。老师总结:

补充:

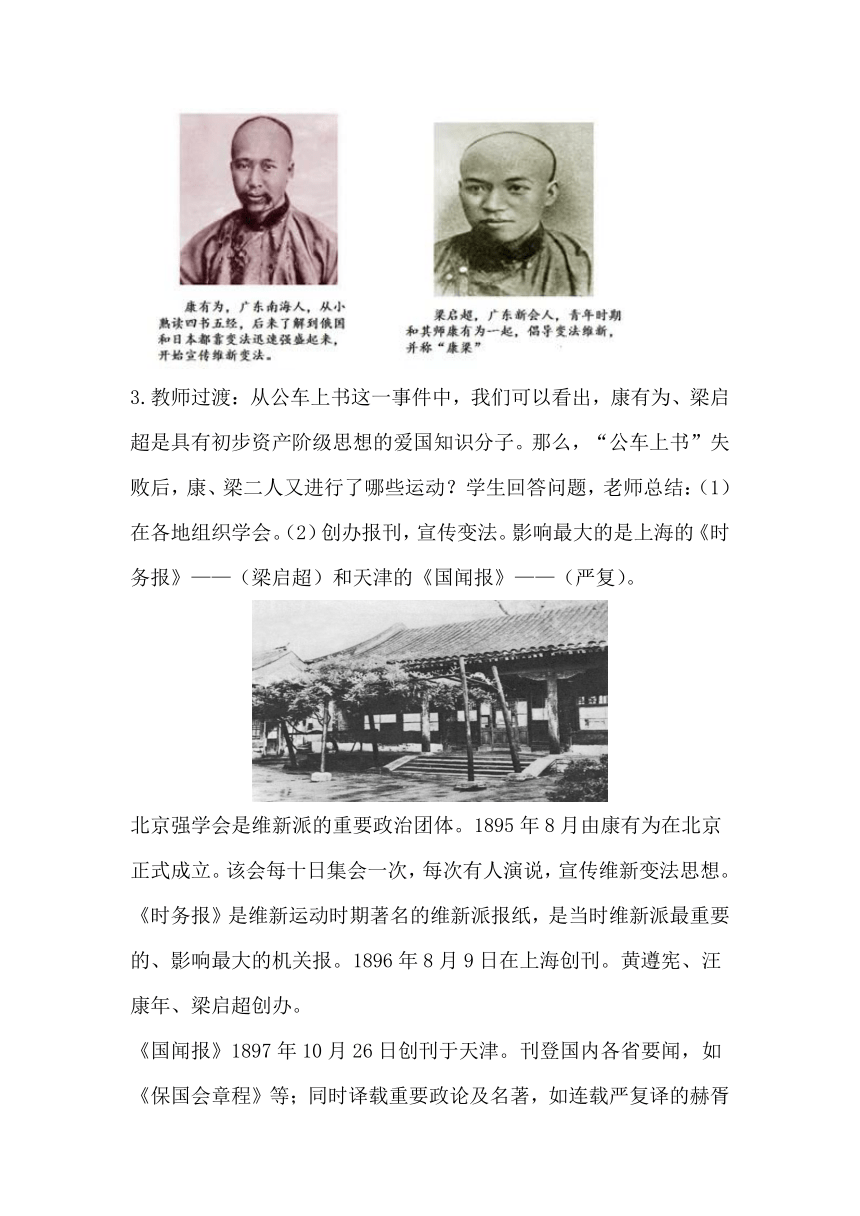

3.教师过渡:从公车上书这一事件中,我们可以看出,康有为、梁启超是具有初步资产阶级思想的爱国知识分子。那么,“公车上书”失败后,康、梁二人又进行了哪些运动?学生回答问题,老师总结:(1)在各地组织学会。(2)创办报刊,宣传变法。影响最大的是上海的《时务报》——(梁启超)和天津的《国闻报》——(严复)。

北京强学会是维新派的重要政治团体。1895年8月由康有为在北京正式成立。该会每十日集会一次,每次有人演说,宣传维新变法思想。

《时务报》是维新运动时期著名的维新派报纸,是当时维新派最重要的、影响最大的机关报。1896年8月9日在上海创刊。黄遵宪、汪康年、梁启超创办。

《国闻报》1897年10月26日创刊于天津。刊登国内各省要闻,如《保国会章程》等;同时译载重要政论及名著,如连载严复译的赫胥黎《天演论》等。在维新运动中影响很大,成为维新派的重要宣传工具,与上海《时务报》分掌南北舆论界的领导地位。梁启超,《时务报》上发表《变法通议》

“法者,天下之公器也;变者天下之公理也”“变亦变,不变亦变,变而变者,变之权操诸己,可以保国,可以保种,可以保教。不变而变者,变之权让诸人,束缚之……”

严复,福建侯官人。早年就读于福州船政学堂。1877年赴英国学习海军。留学期间,广泛涉猎西方各种政治学术理论。回国后发表政论文章,号召救亡图存。所译《天演论》宣传“物竞天择”“适者生存”的生物进化理论,在当时思想界产生了重大影响。——梁启超

4.维新派的这一系列宣传活动在当时的历史条件下有什么作用?学生思考并回答:冲击了封建社会腐朽沉闷的思想文化,引发了一场思想解放潮流,激发起人们关心国家命运的热情,调动了人们探索救国之道的积极性,为随后进行的戊戌变法做了有力的铺垫。

三、百日维新

1.材料展示:“若不及时图治,数年之后,四邻交逼,不能立国。”并提出建议:“采法俄日以定国是……大集群才而谋变政”等。——摘编自康有为《上清帝第五书》

教师提问:从右图可知,当时发生了什么?阅读材料思考:康有为是如何应对的?结果如何?

提示:发生事件:1897年,德国强占胶州湾。应对:康有为上书光绪帝,建议效法俄国、日本的做法,实行彻底的维新变法。结果:在康有为等维新派的推动下,不愿做亡国之君的光绪帝决心变法。1898年6月11日,清政府颁布“明定国是”诏书,标志着戊戌变法开始。

2.引导学生阅读教材,列表总结变法的内容,并以小组为单位,分析各个内容的影响。

提示:

3.材料展示:

材料一 全国的读书人都觉得前功尽弃。他们费了多少心血,想从之乎也者里面升官发财。一旦废八股,他们绝望了,难怪他们要骂康有为为洋奴汉奸。——蒋廷黻《中国近代史》

材料二 戊戌政变,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人。——陈夔龙《梦蕉亭杂记》

材料三 命八旗人丁,如愿出京谋生计者,任其自由。于是满族诸人大哗,谣谤四起。——黄鸿寿《清史纪事本末》

教师提问:阅读材料,分析变法触犯了哪些人的利益,结果如何。提示:旧读书人、旧官僚、八旗兵。失败。

4.课件展示图片《谭嗣同殉难图》,引导学生阅读教材P31“相关史事”。教师提问:我们应该学习谭嗣同的什么精神?

学生回答后,教师归纳:学习他为民族大业不惜牺牲生命的爱国主义精神。

5.材料展示:

材料一 变法遭到守旧势力的强烈抵制和反对,除慈禧控制的朝廷外,各省督抚大多持观望态度。

材料二 变法形势危急时,维新派势单力薄,只好把希望寄托在袁世凯的身上,结果被袁世凯出卖。

材料三 当慈禧太后把光绪帝囚禁后,他无奈感慨:“朕虽有改革之心,却毫无实权,朕就是一个傀儡呀!”

材料四 戊戌变法的阶级基础是知识分子和民族资产阶级,当变法曲终人散之时,广大人民群众对此很漠然,好多人不知道具体情况。

教师提问:阅读材料,总结戊戌变法失败的原因。

提示:以慈禧太后为首的顽固派势力强大;袁世凯的出卖;依靠一个没有实权的皇帝;没有发动人民群众;民族资产阶级力量弱小(根本原因)。

6.材料展示:维新派兴创办报刊、成立学堂、学会,使当时“家家言时务,人人谈西学”蔚然成风…… ——摘编自中华书局《中国近代史》

教师提问:依据材料,总结戊戌变法的历史意义。提示:在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。

四、课堂小结:

戊戌变法的失败,使中国丧失了一次摆脱民族危机,走向富强的机会。但是,维新志士满怀爱国热情,为变法奔走呼号、殚精竭虑,他们的行动符合历史潮流,是爱国的、进步的,显示了中华民族不屈不挠的探索精神,他们的爱国精神必将激励和指引一代又一代中国人为民族独立和国家富强继续努力奋斗。

五、板书设计:

六、教学反思:

本单元内容为“近代化的探索”,是向西方学习探索救国道路的过程,学习本课时力求让学生对该单元内容形成整体的认识,并逐步学会辨证分析问题的方法。

《戊戌变法》这一课是第二单元较重要的一课,此时正是中国的近代化艰难起步的阶段,中国逐步由传统社会向近代社会转型。这一课是较难理解的一课,维新派为了兴民权,发展资本主义,领导了戊戌变法运动,虽然没有成功,但它在社会上起了思想启蒙作用。

1、在教学目标这一点,紧承课标要求,结合教学内容及学生的实际达到三维目标,又要解决教学中的重点、难点。

2、在“自学检测”题设计的主要思路是:针对学习目标进行设计,同时开启学生思路,在上新课前让学生做准备,查找相关的图片与资料,为重点掌握“百日维新”内容打下基础。

3、运用学习小组评价机制,充分调动学生的学习积极性,发挥他们的主观能动性,让他们在说中学,在争论中加深理解,效果较好。

4、不足: 学生对于戊戌变法的性质和影响还是理解得不好,部分学生其实是蛮想事的,联系到戊戌变法中的历史背景是比较复杂,因为维新派依靠的是封建皇帝,但又没有实权,掌权的是慈禧太后,所以戊戌变法中又牵扯到封建势力争权夺利的斗争。有学生在课后还问到什么是资产阶级,这些学生看来是学进去了,这一点就是平时成绩相当好的也并非知道这个概念,理解其内涵

课程标准:

了解戊戌变法的主要史事,认识变法的意义和局限性

教材分析:

本节课是部编版历史教材八年级上册第二单元第6节课的内容,主要介绍了戊戌变法从准备、变法到失败的艰难历程,重点叙述了变法过程中的几个典型事件,突出了康、梁等变法改革者为拯救当时的中国所做出的努力。戊戌变法是近代中国人民为实现民族独立和富强的一次重要尝试,所以在中国近代史上占有重要的地位。

学情分析:

八年级的学生活泼好动,思维容易激发,他们不像七年级的学生对于历史的学习是一片空白,很多学生已经在慢慢形成自己的历史学习方法,但也存在着认知能力参差不齐的问题,所以在课堂活动的设计上要注意梯度,尽量照顾到每个阶层学生的认知水平。

核心素养目标:

时空观念、唯物史观:通过学习公车上书的时间和主张,维新派创办的报刊及宣传的维新思想,百日维新的世界、内容培养学生的时空观念唯物史观。

史料实证、历史解释:阅读课本内外插图等多种历史资料,从中提取有效信息,拓宽并加深对戊戊变法的理解:思考戊戌变法对中国近代社会的影响,进而提高学生的史料实证和历史解释的能力

家国情怀:以维新人士的进步立场和为变法图强勇于牺牲的事迹,激发热爱祖国、振兴中华的高尚情操和历史责任感,树立以天下为己任的正确人生观和价值观。

教学重难点:

教学重点:公车上书和百日维新的主要内容

教学难点:戊戌变法的历史意义

教学过程:

一、新课导入

列强掀起瓜分中国狂潮,中国民族危机空前严重,资产阶级维新派登上了历史舞台,发起了戊戌变法运动。

二、康有为与公车上书

1教师讲述:维新变法运动的背景

2.学生阅读教材,了解公车上书。老师补充: 1895年春,乙未科进士正在北京考完会试,等待发榜。《马关条约》割让台湾及辽东,赔款二万万两的突然消息传至,在北京应试的举人群情激愤。台籍举人更是痛哭流涕。4月22日,康有为、梁启超写成一万八千字的“上今上皇帝书”,十八省举人响应,一千二百多人连署。5月2日,由康、梁二人带领,十八省举人与数千市民集“都察院”门前请代奏。

学生阅读课本,填写基本信息。老师总结:

补充:

3.教师过渡:从公车上书这一事件中,我们可以看出,康有为、梁启超是具有初步资产阶级思想的爱国知识分子。那么,“公车上书”失败后,康、梁二人又进行了哪些运动?学生回答问题,老师总结:(1)在各地组织学会。(2)创办报刊,宣传变法。影响最大的是上海的《时务报》——(梁启超)和天津的《国闻报》——(严复)。

北京强学会是维新派的重要政治团体。1895年8月由康有为在北京正式成立。该会每十日集会一次,每次有人演说,宣传维新变法思想。

《时务报》是维新运动时期著名的维新派报纸,是当时维新派最重要的、影响最大的机关报。1896年8月9日在上海创刊。黄遵宪、汪康年、梁启超创办。

《国闻报》1897年10月26日创刊于天津。刊登国内各省要闻,如《保国会章程》等;同时译载重要政论及名著,如连载严复译的赫胥黎《天演论》等。在维新运动中影响很大,成为维新派的重要宣传工具,与上海《时务报》分掌南北舆论界的领导地位。梁启超,《时务报》上发表《变法通议》

“法者,天下之公器也;变者天下之公理也”“变亦变,不变亦变,变而变者,变之权操诸己,可以保国,可以保种,可以保教。不变而变者,变之权让诸人,束缚之……”

严复,福建侯官人。早年就读于福州船政学堂。1877年赴英国学习海军。留学期间,广泛涉猎西方各种政治学术理论。回国后发表政论文章,号召救亡图存。所译《天演论》宣传“物竞天择”“适者生存”的生物进化理论,在当时思想界产生了重大影响。——梁启超

4.维新派的这一系列宣传活动在当时的历史条件下有什么作用?学生思考并回答:冲击了封建社会腐朽沉闷的思想文化,引发了一场思想解放潮流,激发起人们关心国家命运的热情,调动了人们探索救国之道的积极性,为随后进行的戊戌变法做了有力的铺垫。

三、百日维新

1.材料展示:“若不及时图治,数年之后,四邻交逼,不能立国。”并提出建议:“采法俄日以定国是……大集群才而谋变政”等。——摘编自康有为《上清帝第五书》

教师提问:从右图可知,当时发生了什么?阅读材料思考:康有为是如何应对的?结果如何?

提示:发生事件:1897年,德国强占胶州湾。应对:康有为上书光绪帝,建议效法俄国、日本的做法,实行彻底的维新变法。结果:在康有为等维新派的推动下,不愿做亡国之君的光绪帝决心变法。1898年6月11日,清政府颁布“明定国是”诏书,标志着戊戌变法开始。

2.引导学生阅读教材,列表总结变法的内容,并以小组为单位,分析各个内容的影响。

提示:

3.材料展示:

材料一 全国的读书人都觉得前功尽弃。他们费了多少心血,想从之乎也者里面升官发财。一旦废八股,他们绝望了,难怪他们要骂康有为为洋奴汉奸。——蒋廷黻《中国近代史》

材料二 戊戌政变,首在裁官。京师闲散衙门被裁者不下十余处,连带关系因之失职失业者将及万人。——陈夔龙《梦蕉亭杂记》

材料三 命八旗人丁,如愿出京谋生计者,任其自由。于是满族诸人大哗,谣谤四起。——黄鸿寿《清史纪事本末》

教师提问:阅读材料,分析变法触犯了哪些人的利益,结果如何。提示:旧读书人、旧官僚、八旗兵。失败。

4.课件展示图片《谭嗣同殉难图》,引导学生阅读教材P31“相关史事”。教师提问:我们应该学习谭嗣同的什么精神?

学生回答后,教师归纳:学习他为民族大业不惜牺牲生命的爱国主义精神。

5.材料展示:

材料一 变法遭到守旧势力的强烈抵制和反对,除慈禧控制的朝廷外,各省督抚大多持观望态度。

材料二 变法形势危急时,维新派势单力薄,只好把希望寄托在袁世凯的身上,结果被袁世凯出卖。

材料三 当慈禧太后把光绪帝囚禁后,他无奈感慨:“朕虽有改革之心,却毫无实权,朕就是一个傀儡呀!”

材料四 戊戌变法的阶级基础是知识分子和民族资产阶级,当变法曲终人散之时,广大人民群众对此很漠然,好多人不知道具体情况。

教师提问:阅读材料,总结戊戌变法失败的原因。

提示:以慈禧太后为首的顽固派势力强大;袁世凯的出卖;依靠一个没有实权的皇帝;没有发动人民群众;民族资产阶级力量弱小(根本原因)。

6.材料展示:维新派兴创办报刊、成立学堂、学会,使当时“家家言时务,人人谈西学”蔚然成风…… ——摘编自中华书局《中国近代史》

教师提问:依据材料,总结戊戌变法的历史意义。提示:在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。

四、课堂小结:

戊戌变法的失败,使中国丧失了一次摆脱民族危机,走向富强的机会。但是,维新志士满怀爱国热情,为变法奔走呼号、殚精竭虑,他们的行动符合历史潮流,是爱国的、进步的,显示了中华民族不屈不挠的探索精神,他们的爱国精神必将激励和指引一代又一代中国人为民族独立和国家富强继续努力奋斗。

五、板书设计:

六、教学反思:

本单元内容为“近代化的探索”,是向西方学习探索救国道路的过程,学习本课时力求让学生对该单元内容形成整体的认识,并逐步学会辨证分析问题的方法。

《戊戌变法》这一课是第二单元较重要的一课,此时正是中国的近代化艰难起步的阶段,中国逐步由传统社会向近代社会转型。这一课是较难理解的一课,维新派为了兴民权,发展资本主义,领导了戊戌变法运动,虽然没有成功,但它在社会上起了思想启蒙作用。

1、在教学目标这一点,紧承课标要求,结合教学内容及学生的实际达到三维目标,又要解决教学中的重点、难点。

2、在“自学检测”题设计的主要思路是:针对学习目标进行设计,同时开启学生思路,在上新课前让学生做准备,查找相关的图片与资料,为重点掌握“百日维新”内容打下基础。

3、运用学习小组评价机制,充分调动学生的学习积极性,发挥他们的主观能动性,让他们在说中学,在争论中加深理解,效果较好。

4、不足: 学生对于戊戌变法的性质和影响还是理解得不好,部分学生其实是蛮想事的,联系到戊戌变法中的历史背景是比较复杂,因为维新派依靠的是封建皇帝,但又没有实权,掌权的是慈禧太后,所以戊戌变法中又牵扯到封建势力争权夺利的斗争。有学生在课后还问到什么是资产阶级,这些学生看来是学进去了,这一点就是平时成绩相当好的也并非知道这个概念,理解其内涵

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹