第15课 中国工农红军长征与遵义会议 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第15课 中国工农红军长征与遵义会议 教学设计(表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-17 17:06:44 | ||

图片预览

文档简介

《第15课 中国工农红军长征与遵义会议》教学设计

教学指导思想与理论依据

“情景—探究—感悟”教学模式是一种感受性学习方式。这一模式的基本思路是教师在教学中以教材为基础,以课程标准为导向,把教材的内容编制成有序的知识信息,辅助多种手段,如语言文字、图片等来创设情境,让学生自己走进历史,综合自己已有的知识观点、看法、认识、态度和情感,最后得出结论,获取历史的启迪。这样能有效激发学生学习的积极性和主动性。本教学设计通过《长征组歌》创设历史情境,学生提取歌词中所含信息,通过对相关文献史料的辨析与解读,了解长征的原因、历程和影响;生成问题链,重视学生主体地位,便于学生思考与理解,选择组歌中的不同曲目对应教材三个子目,设置三个探究任务,将整课内容分为三个部分;贯彻学史方法的使用,培养落实学科核心素养;尝试与音乐的跨学科主题学习,促进学生历史学习方式的转变,加强学生运用多学科知识和技能进行综合探究的能力。

教学背景分析

课题及教学内容分析从单元结构上看,第15课为八年级上册第五单元《从国共合作到农村革命根据地的建立》的最后一课,遵循了“大时序、小专题”的编写体例。在前面的课程中,学习了轰轰烈烈的国共第一次合作,中国共产党意识到掌握武装的重要性,开始独立领导革命战争、创建革命军队和武装夺取政权;又学习了农村革命根据地的开辟,中国共产党逐渐走向了“农村包围城市”的革命道路。第15课作为单元的最后一课,紧接前两课的内容:国共由第一次合作走向破裂,毛泽东等人创建农村革命根据地,创造“工农武装割据”的局面。红军和根据地的发展使得国民党大为忌惮,多次发动“围剿”。面对国民党军队的“围剿”,红军进行战略转移,胜利完成了长征,打开了中国革命的新局面,是为本单元的结束,旨在补全学生的知识结构,培养学生的唯物史观和家国情怀等核心素养。从子目间逻辑关系上看,本课共三目,分别是“红军反‘围剿’与战略转移”“遵义会议”“红军长征的顺利”,讲述了红军长征的伟大征程。第一子目介绍了第五次反“围剿”失利,中共被迫进行战略转移;第二子目介绍了中国共产党历史上一个生死攸关的转折点:遵义会议;第三子目介绍了红军长征的过程与胜利。三个子目呈历史发展上的承接关系:因第一子目的“左”倾错误,红军陷入革命困境,被迫进行战略转移;第二子目的遵义会议解决了红军在军事指挥上“左”的错误,中国共产党逐步走上了独立发展的道路;第三子目红军的长征走向了胜利,也打开了中国革命的新局面。学生情况分析1.已知学生通过日常生活中的影视作品等资源,对长征中的英雄人物、长征精神等有一定的了解。2.未知对长征的前因后果认知不清,缺乏系统认知,需要教师帮助学生建构知识框架;对遵义会议、长征胜利的重要意义缺乏认识,需要设计对应探究性问题。3.想知八年级的学生思维活跃,对历史有一定的兴趣,但仍然处在感性认识阶段,喜欢“听故事”。因此教学应根据学生特点,使用多种教学资源,调动学生学习积极性,设置多个递进引导问题,鼓励学生回答分享。4.能知以《长征组歌》为线索,通过与音乐的跨学科教学,创设一定的历史学习情境,在教师讲授下,使得学生能够对长征的前因后果达成较为系统的、逻辑性的认识。在认识的基础上,通过设计探究性问题和学史方法的传授使用,引导学生认识遵义会议和长征的重大意义,培养家国情怀、历史解释、唯物史观等历史核心素养。

教学目标

总体目标:认识遵义会议在中国革命史上的地位;通过了解长征途中红军爬雪山过草地等艰难历程的史事,感悟长征精神。能通过史料分析湘江战役的前因后果,知道“左”倾错误的含义,认识红军被迫战略转移的原因(素养目标:时空观念、历史解释、唯物史观、家国情怀)。能通过文字、图片等资料,结合先前所学知识,完成时空定位,掌握“如何把握史事要素”的学史方法,理解遵义会议标志着中国共产党由幼稚走向成熟(素养目标:时空观念、历史解释)。能通过解读地图和《长征组歌》等教学资源,了解红军长征的过程,掌握“如何阅读历史地图”的学史方法,认识长征的艰难险阻(素养目标:时空观念、史料实证、家国情怀)。通过分析长征亲历者的记录和存留下来的实物史料,理解长征的重要意义,感悟长征精神(素养目标:家国情怀、史料实证)。

教学重点和难点

教学重点中共长征的原因、经过和结果。确定依据:课标要求和教材内容分析。 教学难点遵义会议的地位,长征的影响,长征精神。确定依据:课标要求、学情分析及教材辅助系统等。可通过逐层深入的问题链及学史方法指导突破重难点。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 以问题链教学法为主,融合教材阅读法、讲授法等教学方法。

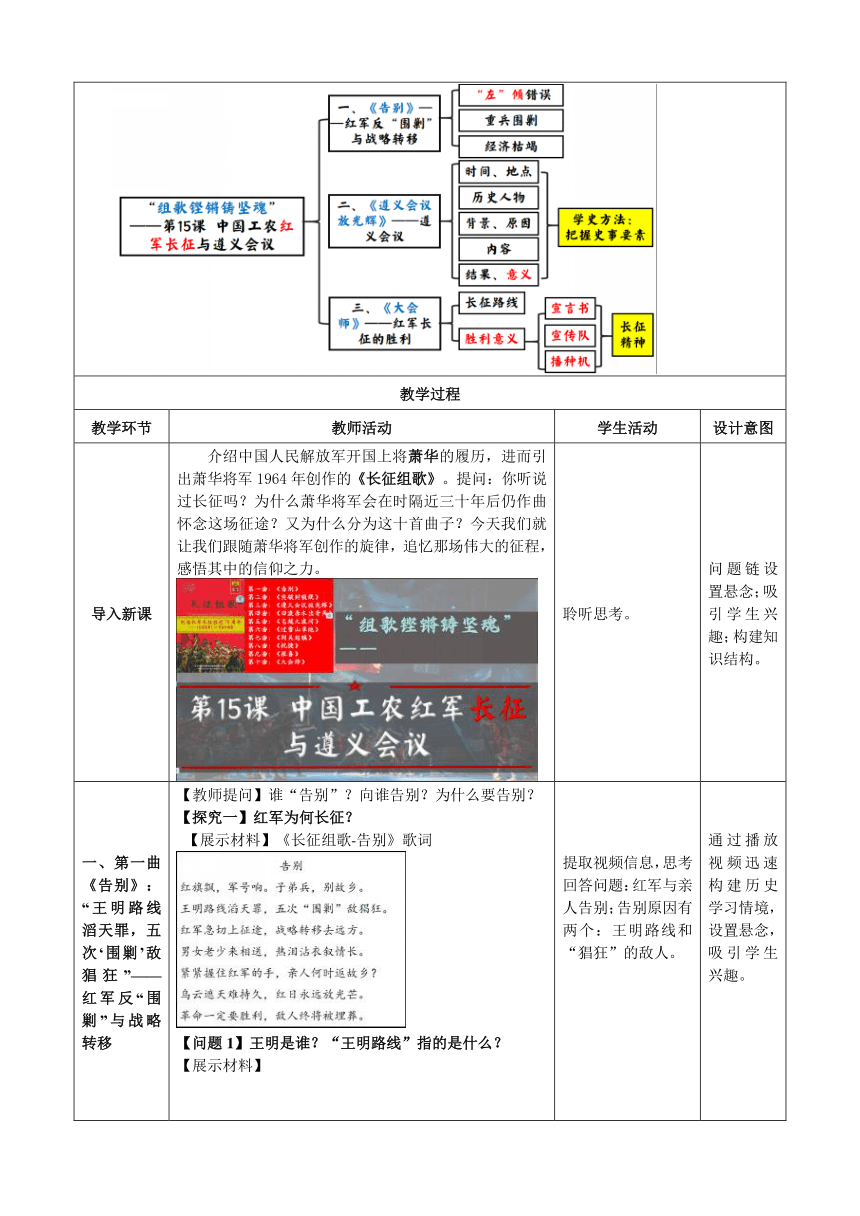

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 介绍中国人民解放军开国上将萧华的履历,进而引出萧华将军1964年创作的《长征组歌》。提问:你听说过长征吗?为什么萧华将军会在时隔近三十年后仍作曲怀念这场征途?又为什么分为这十首曲子?今天我们就让我们跟随萧华将军创作的旋律,追忆那场伟大的征程,感悟其中的信仰之力。 聆听思考。 问题链设置悬念;吸引学生兴趣;构建知识结构。

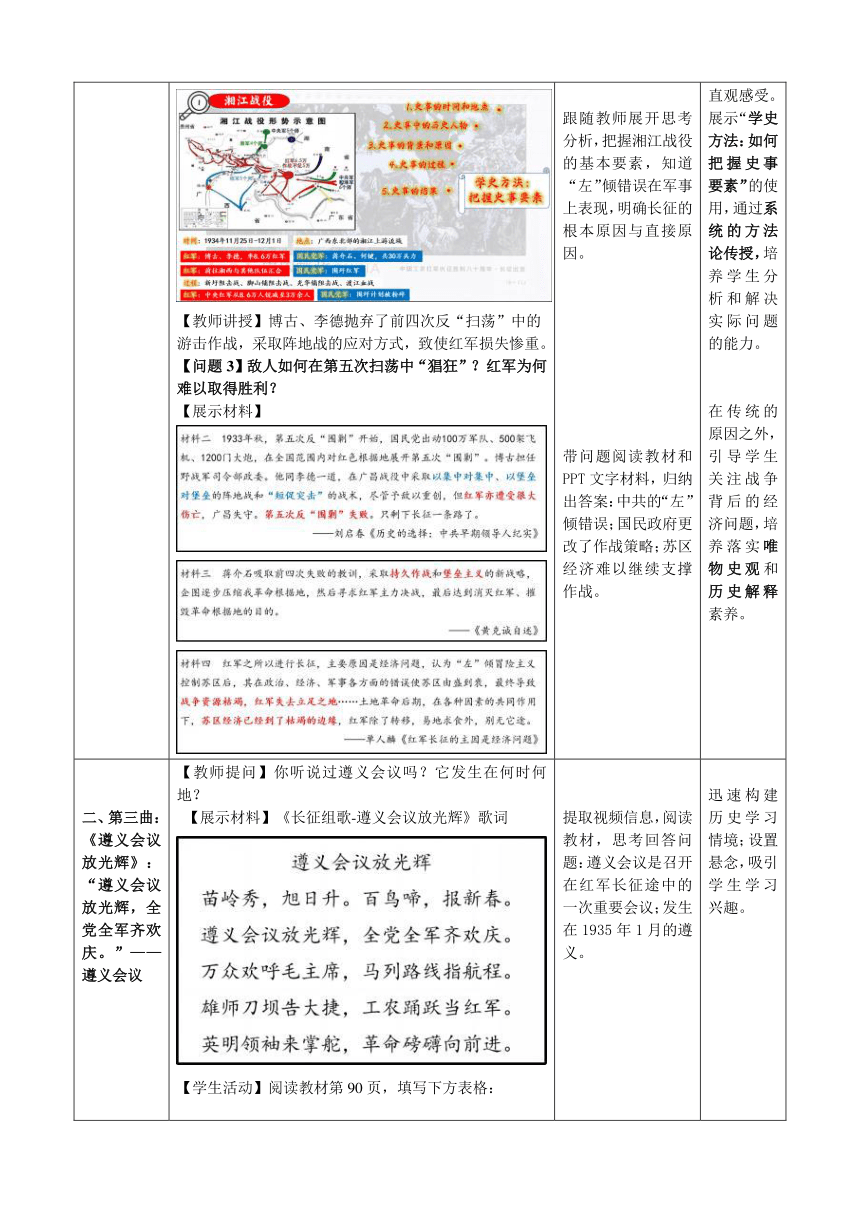

一、第一曲《告别》:“王明路线滔天罪,五次‘围剿’敌猖狂”——红军反“围剿”与战略转移 【教师提问】谁“告别”?向谁告别?为什么要告别?【探究一】红军为何长征? 【展示材料】《长征组歌-告别》歌词【问题1】王明是谁?“王明路线”指的是什么?【展示材料】【追问】什么是“左”倾机会主义?【展示材料】【问题2】“王明路线”为什么“滔天罪”?“左”倾机会主义对中共第五次反“围剿”产生了怎样的影响?材料一 敌人集中十一个师进攻广昌(中央苏区北门户——引者注),“左”倾路线领导者不顾红军连续作战,十分疲劳,减员很大的情况下,提出像“保卫马德里”一样地“死守广昌、寸土必争”“胜利或者死亡”等拼命主义口号。——《张宗逊回忆录》【教师活动】讲解湘江战役爆发的时间地点、双方兵力对比、战役背景原因、战役过程和战役最终结果,渗透“学史方法:如何把握史事要素”的使用。【教师讲授】博古、李德抛弃了前四次反“扫荡”中的游击作战,采取阵地战的应对方式,致使红军损失惨重。【问题3】敌人如何在第五次扫荡中“猖狂”?红军为何难以取得胜利?【展示材料】 提取视频信息,思考回答问题:红军与亲人告别;告别原因有两个:王明路线和“猖狂”的敌人。解读材料获取信息:王明是中共早期领导人之一;“王明路线”指的是“左”倾机会主义。带问题阅读教材和PPT图文材料,归纳出答案:“左”倾机会主义指的是脱离现实的冒进盲动。跟随教师展开思考分析,把握湘江战役的基本要素,知道“左”倾错误在军事上表现,明确长征的根本原因与直接原因。带问题阅读教材和PPT文字材料,归纳出答案:中共的“左”倾错误;国民政府更改了作战策略;苏区经济难以继续支撑作战。 通过播放视频迅速构建历史学习情境,设置悬念,吸引学生兴趣。层层设问,引导学生深入探究。完成“左”倾和“右”倾的理论概念辨析,既深化了对之前所学的理解,也便利了接下来的历史学习。通过一场局部的战役展现红军在第五次反“围剿”中的战略失当与不利局面,给学生以直观感受。展示“学史方法:如何把握史事要素”的使用,通过系统的方法论传授,培养学生分析和解决实际问题的能力。在传统的原因之外,引导学生关注战争背后的经济问题,培养落实唯物史观和历史解释素养。

二、第三曲:《遵义会议放光辉》:“遵义会议放光辉,全党全军齐欢庆。”——遵义会议 【教师提问】你听说过遵义会议吗?它发生在何时何地? 【展示材料】《长征组歌-遵义会议放光辉》歌词【学生活动】阅读教材第90页,填写下方表格:【探究二】为什么说遵义会议是一个生死攸关的转折点?【展示材料】【教师活动】从历史时空角度,将遵义会议前中国共产党的发展道路和发展状况与遵义会议后的发展状况做对比分析,强调遵义会议是中国共产党由“幼稚”走向“成熟”的标志。 提取视频信息,阅读教材,思考回答问题:遵义会议是召开在红军长征途中的一次重要会议;发生在1935年1月的遵义。阅读教材,完成表格填写。带问题阅读教材和PPT文字材料,归纳出答案:直接影响:避免了红军的覆灭;长远影响:中国共产党逐步走上了独立自主道路。 迅速构建历史学习情境;设置悬念,吸引学生学习兴趣。掌握必备基础知识;第二次使用学史方法,逐步引导学生自主应用,为完全掌握打下基础。结合材料,联系课内外知识,培养信息提取、概括及分析能力。 将遵义会议置于中国共产党发展历程中挖掘其意义,深化学生认识,培养落实历史解释核心素养。

三、第十曲:《大会师》:“铁流两万五千里,红军威名天下扬。”——红军长征的胜利 【教师提问】长征结果如何?红军的终点在哪? 【展示材料】《长征组歌-大会师》歌词【教师提问】红军如何走向胜利?【展示材料】《中国工农红军长征路线示意图》【教师活动】动态呈现长征路线图,结合“如何阅读历史地图”的学史方法,依次讲解长征经过“四渡赤水”—“飞跃大渡河”——“过雪山草地”——“吴起镇会师”,呈现《长征组歌》的不同曲目歌词、邮票、视频、文字材料等相关资源,配合教师讲解。【探究三】长征有怎样的意义?【展示材料】教材第93页“材料研读”【问题1】长征“宣告”了什么?【展示材料】——数据来自李平《简论长征精神及意义》【问题2】长征“宣传”了什么?【展示材料】【问题3】长征“播种”了什么?【展示材料】 带着问题阅读教材、观看视频,提取信息,回答问题:1936年10月,红军三大主力在甘肃会师,宣告长征胜利结束。结合教师讲解观察长征路线图,欣赏组歌、观看视频、阅读文字材料,感受长征过程的艰辛,感悟长征精神。阅读教材,提取信息回答问题:“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。”带着问题阅读教材,分析材料回答问题:宣告了红军的坚韧不拔和国民政府围剿的失败。阅读文字材料,分析图片内容,思考回答问题:宣传了中国共产党“打土豪、分田地”的政治主张。阅读分析文字材料,思考回答问题:扩大了红军的革命队伍。 掌握必备基础知识;培养学生的归纳概括能力。掌握必备基础知识;以具体的史事展现红军的坚韧,在生动的历史情境中感悟长征精神,培养落实家国情怀素养。展示“学史方法:如何阅读历史地图”的使用,通过系统的方法论传授,培养学生分析和解决实际问题的能力。学会信息提取、概括及分析能力。通过问题链的设置,层层深入,引导学生深入探究。直观的数据呈现,加深学生认识。利用长征亲历者之一,向西方报道中国红军长征第一人——来华传教士R·A·勃沙特的记载和实物史料,展现长征途中红军的宣传内容,培养落实学生史料实证素养。使用长征亲历者的记录等一手材料,还原历史,培养落实学生史料实证素养。通过红军队伍得到发展壮大这一结果来展现长征的意义:中国共产党宣传了自己的革命思想主张,锤炼了队伍,获得了广大民众的拥戴,打开了中国革命的新局面,培养落实学生历史解释和家国情怀素养。

课堂小结 依据板书对本课所学进行梳理,进行课堂小结: 回顾记忆,理解吸收。 进一步明确知识脉络,帮助学生构建知识框架。

课后拓展 【好书推荐】《图说长征》课题组编纂:《图说长征》系列 学生阅读书目。 将课堂学习和课外学习相结合,拓展学习视野。

作业布置 课后作业: 材料十四 英国陆军元帅蒙哥马利曾问毛泽东:中国解放战争期间,阁下指挥的辽沈、准海、平津三大战役,可以和世界任何战役相媲美,这三大战役是您指挥最满意的战役吗?毛泽东回答:我最满意的是当年的四渡赤水。——吴笛《长征:1934—1936》1、请查阅收集相关资料,运用“如何把握史事要素”的学史方法,制作一个详细介绍“四渡赤水”这一史事的历史视频,并绘制一张简单的示意图;2、结合收集到的资料,谈谈你对“长征精神”的理解。 学生搜集整理相关材料,完成作业。 提升学生学习兴趣;深切感悟长征精神的内涵和当代价值;实际应用学史方法,转变学习方法;培养落实核心素养培养目标。

PAGE

教学指导思想与理论依据

“情景—探究—感悟”教学模式是一种感受性学习方式。这一模式的基本思路是教师在教学中以教材为基础,以课程标准为导向,把教材的内容编制成有序的知识信息,辅助多种手段,如语言文字、图片等来创设情境,让学生自己走进历史,综合自己已有的知识观点、看法、认识、态度和情感,最后得出结论,获取历史的启迪。这样能有效激发学生学习的积极性和主动性。本教学设计通过《长征组歌》创设历史情境,学生提取歌词中所含信息,通过对相关文献史料的辨析与解读,了解长征的原因、历程和影响;生成问题链,重视学生主体地位,便于学生思考与理解,选择组歌中的不同曲目对应教材三个子目,设置三个探究任务,将整课内容分为三个部分;贯彻学史方法的使用,培养落实学科核心素养;尝试与音乐的跨学科主题学习,促进学生历史学习方式的转变,加强学生运用多学科知识和技能进行综合探究的能力。

教学背景分析

课题及教学内容分析从单元结构上看,第15课为八年级上册第五单元《从国共合作到农村革命根据地的建立》的最后一课,遵循了“大时序、小专题”的编写体例。在前面的课程中,学习了轰轰烈烈的国共第一次合作,中国共产党意识到掌握武装的重要性,开始独立领导革命战争、创建革命军队和武装夺取政权;又学习了农村革命根据地的开辟,中国共产党逐渐走向了“农村包围城市”的革命道路。第15课作为单元的最后一课,紧接前两课的内容:国共由第一次合作走向破裂,毛泽东等人创建农村革命根据地,创造“工农武装割据”的局面。红军和根据地的发展使得国民党大为忌惮,多次发动“围剿”。面对国民党军队的“围剿”,红军进行战略转移,胜利完成了长征,打开了中国革命的新局面,是为本单元的结束,旨在补全学生的知识结构,培养学生的唯物史观和家国情怀等核心素养。从子目间逻辑关系上看,本课共三目,分别是“红军反‘围剿’与战略转移”“遵义会议”“红军长征的顺利”,讲述了红军长征的伟大征程。第一子目介绍了第五次反“围剿”失利,中共被迫进行战略转移;第二子目介绍了中国共产党历史上一个生死攸关的转折点:遵义会议;第三子目介绍了红军长征的过程与胜利。三个子目呈历史发展上的承接关系:因第一子目的“左”倾错误,红军陷入革命困境,被迫进行战略转移;第二子目的遵义会议解决了红军在军事指挥上“左”的错误,中国共产党逐步走上了独立发展的道路;第三子目红军的长征走向了胜利,也打开了中国革命的新局面。学生情况分析1.已知学生通过日常生活中的影视作品等资源,对长征中的英雄人物、长征精神等有一定的了解。2.未知对长征的前因后果认知不清,缺乏系统认知,需要教师帮助学生建构知识框架;对遵义会议、长征胜利的重要意义缺乏认识,需要设计对应探究性问题。3.想知八年级的学生思维活跃,对历史有一定的兴趣,但仍然处在感性认识阶段,喜欢“听故事”。因此教学应根据学生特点,使用多种教学资源,调动学生学习积极性,设置多个递进引导问题,鼓励学生回答分享。4.能知以《长征组歌》为线索,通过与音乐的跨学科教学,创设一定的历史学习情境,在教师讲授下,使得学生能够对长征的前因后果达成较为系统的、逻辑性的认识。在认识的基础上,通过设计探究性问题和学史方法的传授使用,引导学生认识遵义会议和长征的重大意义,培养家国情怀、历史解释、唯物史观等历史核心素养。

教学目标

总体目标:认识遵义会议在中国革命史上的地位;通过了解长征途中红军爬雪山过草地等艰难历程的史事,感悟长征精神。能通过史料分析湘江战役的前因后果,知道“左”倾错误的含义,认识红军被迫战略转移的原因(素养目标:时空观念、历史解释、唯物史观、家国情怀)。能通过文字、图片等资料,结合先前所学知识,完成时空定位,掌握“如何把握史事要素”的学史方法,理解遵义会议标志着中国共产党由幼稚走向成熟(素养目标:时空观念、历史解释)。能通过解读地图和《长征组歌》等教学资源,了解红军长征的过程,掌握“如何阅读历史地图”的学史方法,认识长征的艰难险阻(素养目标:时空观念、史料实证、家国情怀)。通过分析长征亲历者的记录和存留下来的实物史料,理解长征的重要意义,感悟长征精神(素养目标:家国情怀、史料实证)。

教学重点和难点

教学重点中共长征的原因、经过和结果。确定依据:课标要求和教材内容分析。 教学难点遵义会议的地位,长征的影响,长征精神。确定依据:课标要求、学情分析及教材辅助系统等。可通过逐层深入的问题链及学史方法指导突破重难点。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 多媒体(二)教学方法 以问题链教学法为主,融合教材阅读法、讲授法等教学方法。

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 介绍中国人民解放军开国上将萧华的履历,进而引出萧华将军1964年创作的《长征组歌》。提问:你听说过长征吗?为什么萧华将军会在时隔近三十年后仍作曲怀念这场征途?又为什么分为这十首曲子?今天我们就让我们跟随萧华将军创作的旋律,追忆那场伟大的征程,感悟其中的信仰之力。 聆听思考。 问题链设置悬念;吸引学生兴趣;构建知识结构。

一、第一曲《告别》:“王明路线滔天罪,五次‘围剿’敌猖狂”——红军反“围剿”与战略转移 【教师提问】谁“告别”?向谁告别?为什么要告别?【探究一】红军为何长征? 【展示材料】《长征组歌-告别》歌词【问题1】王明是谁?“王明路线”指的是什么?【展示材料】【追问】什么是“左”倾机会主义?【展示材料】【问题2】“王明路线”为什么“滔天罪”?“左”倾机会主义对中共第五次反“围剿”产生了怎样的影响?材料一 敌人集中十一个师进攻广昌(中央苏区北门户——引者注),“左”倾路线领导者不顾红军连续作战,十分疲劳,减员很大的情况下,提出像“保卫马德里”一样地“死守广昌、寸土必争”“胜利或者死亡”等拼命主义口号。——《张宗逊回忆录》【教师活动】讲解湘江战役爆发的时间地点、双方兵力对比、战役背景原因、战役过程和战役最终结果,渗透“学史方法:如何把握史事要素”的使用。【教师讲授】博古、李德抛弃了前四次反“扫荡”中的游击作战,采取阵地战的应对方式,致使红军损失惨重。【问题3】敌人如何在第五次扫荡中“猖狂”?红军为何难以取得胜利?【展示材料】 提取视频信息,思考回答问题:红军与亲人告别;告别原因有两个:王明路线和“猖狂”的敌人。解读材料获取信息:王明是中共早期领导人之一;“王明路线”指的是“左”倾机会主义。带问题阅读教材和PPT图文材料,归纳出答案:“左”倾机会主义指的是脱离现实的冒进盲动。跟随教师展开思考分析,把握湘江战役的基本要素,知道“左”倾错误在军事上表现,明确长征的根本原因与直接原因。带问题阅读教材和PPT文字材料,归纳出答案:中共的“左”倾错误;国民政府更改了作战策略;苏区经济难以继续支撑作战。 通过播放视频迅速构建历史学习情境,设置悬念,吸引学生兴趣。层层设问,引导学生深入探究。完成“左”倾和“右”倾的理论概念辨析,既深化了对之前所学的理解,也便利了接下来的历史学习。通过一场局部的战役展现红军在第五次反“围剿”中的战略失当与不利局面,给学生以直观感受。展示“学史方法:如何把握史事要素”的使用,通过系统的方法论传授,培养学生分析和解决实际问题的能力。在传统的原因之外,引导学生关注战争背后的经济问题,培养落实唯物史观和历史解释素养。

二、第三曲:《遵义会议放光辉》:“遵义会议放光辉,全党全军齐欢庆。”——遵义会议 【教师提问】你听说过遵义会议吗?它发生在何时何地? 【展示材料】《长征组歌-遵义会议放光辉》歌词【学生活动】阅读教材第90页,填写下方表格:【探究二】为什么说遵义会议是一个生死攸关的转折点?【展示材料】【教师活动】从历史时空角度,将遵义会议前中国共产党的发展道路和发展状况与遵义会议后的发展状况做对比分析,强调遵义会议是中国共产党由“幼稚”走向“成熟”的标志。 提取视频信息,阅读教材,思考回答问题:遵义会议是召开在红军长征途中的一次重要会议;发生在1935年1月的遵义。阅读教材,完成表格填写。带问题阅读教材和PPT文字材料,归纳出答案:直接影响:避免了红军的覆灭;长远影响:中国共产党逐步走上了独立自主道路。 迅速构建历史学习情境;设置悬念,吸引学生学习兴趣。掌握必备基础知识;第二次使用学史方法,逐步引导学生自主应用,为完全掌握打下基础。结合材料,联系课内外知识,培养信息提取、概括及分析能力。 将遵义会议置于中国共产党发展历程中挖掘其意义,深化学生认识,培养落实历史解释核心素养。

三、第十曲:《大会师》:“铁流两万五千里,红军威名天下扬。”——红军长征的胜利 【教师提问】长征结果如何?红军的终点在哪? 【展示材料】《长征组歌-大会师》歌词【教师提问】红军如何走向胜利?【展示材料】《中国工农红军长征路线示意图》【教师活动】动态呈现长征路线图,结合“如何阅读历史地图”的学史方法,依次讲解长征经过“四渡赤水”—“飞跃大渡河”——“过雪山草地”——“吴起镇会师”,呈现《长征组歌》的不同曲目歌词、邮票、视频、文字材料等相关资源,配合教师讲解。【探究三】长征有怎样的意义?【展示材料】教材第93页“材料研读”【问题1】长征“宣告”了什么?【展示材料】——数据来自李平《简论长征精神及意义》【问题2】长征“宣传”了什么?【展示材料】【问题3】长征“播种”了什么?【展示材料】 带着问题阅读教材、观看视频,提取信息,回答问题:1936年10月,红军三大主力在甘肃会师,宣告长征胜利结束。结合教师讲解观察长征路线图,欣赏组歌、观看视频、阅读文字材料,感受长征过程的艰辛,感悟长征精神。阅读教材,提取信息回答问题:“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。”带着问题阅读教材,分析材料回答问题:宣告了红军的坚韧不拔和国民政府围剿的失败。阅读文字材料,分析图片内容,思考回答问题:宣传了中国共产党“打土豪、分田地”的政治主张。阅读分析文字材料,思考回答问题:扩大了红军的革命队伍。 掌握必备基础知识;培养学生的归纳概括能力。掌握必备基础知识;以具体的史事展现红军的坚韧,在生动的历史情境中感悟长征精神,培养落实家国情怀素养。展示“学史方法:如何阅读历史地图”的使用,通过系统的方法论传授,培养学生分析和解决实际问题的能力。学会信息提取、概括及分析能力。通过问题链的设置,层层深入,引导学生深入探究。直观的数据呈现,加深学生认识。利用长征亲历者之一,向西方报道中国红军长征第一人——来华传教士R·A·勃沙特的记载和实物史料,展现长征途中红军的宣传内容,培养落实学生史料实证素养。使用长征亲历者的记录等一手材料,还原历史,培养落实学生史料实证素养。通过红军队伍得到发展壮大这一结果来展现长征的意义:中国共产党宣传了自己的革命思想主张,锤炼了队伍,获得了广大民众的拥戴,打开了中国革命的新局面,培养落实学生历史解释和家国情怀素养。

课堂小结 依据板书对本课所学进行梳理,进行课堂小结: 回顾记忆,理解吸收。 进一步明确知识脉络,帮助学生构建知识框架。

课后拓展 【好书推荐】《图说长征》课题组编纂:《图说长征》系列 学生阅读书目。 将课堂学习和课外学习相结合,拓展学习视野。

作业布置 课后作业: 材料十四 英国陆军元帅蒙哥马利曾问毛泽东:中国解放战争期间,阁下指挥的辽沈、准海、平津三大战役,可以和世界任何战役相媲美,这三大战役是您指挥最满意的战役吗?毛泽东回答:我最满意的是当年的四渡赤水。——吴笛《长征:1934—1936》1、请查阅收集相关资料,运用“如何把握史事要素”的学史方法,制作一个详细介绍“四渡赤水”这一史事的历史视频,并绘制一张简单的示意图;2、结合收集到的资料,谈谈你对“长征精神”的理解。 学生搜集整理相关材料,完成作业。 提升学生学习兴趣;深切感悟长征精神的内涵和当代价值;实际应用学史方法,转变学习方法;培养落实核心素养培养目标。

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹