第1课 黄山记 同步练习(含答案)

图片预览

文档简介

第1课 黄 山 记

1.走近作者

徐迟(1914-1996),原名商寿,浙江吴兴(今湖州)人。诗人、散文家和评论家。1933年开始写诗,1936年出版第一部诗集《二十岁的人》。1960年调湖北省文联工作,曾任湖北省文联副主席,在报告文学领域作出了突出贡献。代表作有《哥德巴赫猜想》《地质之光》《祁连山下》《生命之树常绿》等。其中《哥德巴赫猜想》与《地质之光》获中国优秀报告文学奖。

2.相关知识

游记是一种对游历进行记录的文体,也指记述游览经历的文章。范仲淹的《岳阳楼记》、王安石的《游褒禅山记》、郦道元的《三峡》、余秋雨的《山居笔记》等都是脍炙人口的游记。

(1)游记的分类。游记可以分为记叙型游记、抒情型游记、写景型游记、说理型游记等。

(2)游记四要素。从内容上看,游记有四个要素:时间、游踪、风貌、游感。

(3)游记的文题特征:①有明显的词语标志,如常冠以“游”“漫游”“记”“游记”“杂记”“小记”“漫记”“散记”“游录”“行”等词语;②以客体为题,如《北固亭》《镜泊湖》等;③以嵌入客体方位的短语为题,如《峨眉山下》《在草原上》等;④以客体的某一特色为题,如《沧海日出》《崂山降雪》等;⑤以游历的中心事件为题,如《雨中登泰山》《重阳节游灵隐》等。

(4)游记散文和抒情散文存在交叉关系。作者在抒情散文中常常通过写景状物来表达自己的情感,但景常常只是一个引发感情的触发点。而游记则不论抒彩如何浓郁,总要摹山拟水,描述自然景观和与之相联系的人文景观。

1.注音

(1)倏来倏去(shū)

悭吝(qiānlìn)

菡萏(hàndàn)

氤氲(yīnyūn)

喑呜(yīnwū)

叱咤(zhà)

甫定(fǔ)

煞费心机(shà)

扑朔迷离(shuò)

峰趾(zhǐ)

剑戟(jǐ)

接踵(zhǒnɡ)

皱褶(zhě)

拾级(shè)

铺砌(qì)

(2)

2.写对字形

(1) (2)

(3)

(4)

追本溯源,巧记汉字

“玉”在《说文解字》中立为部首,作偏旁时写作“王”。“玉”,是个象形字。甲骨文的形体为绳子贯串三片玉之形,后来的楷体在“王”字右边加一点,以示与君王的“王”的区别,古人常以“玉”喻美德,后由“玉”引申出“美”的象征义,如“玉貌”“玉颜”“玉手”等。

3.判断加点词语运用的正误(打“√”或“×”)

A.这桩非法集资案,在开始审理时,让人感到案件复杂,扑朔迷离,但没过多久便真相大白了。(√)

B.保守的用户之所以坚持选择拨号连接,理由很简单,就是较低的速度与间断的连接成为阻隔瞬息万变再现世界的一道壁垒。(√)

4.辨析近义词

(1)绚丽·瑰丽

[辨析]绚丽:侧重表示色彩华丽丰富,鲜明夺目;瑰丽:侧重表示十分美丽壮观,达到珍贵奇特的地步。

①朝霞绚丽。

②江边夜景瑰丽。

(2)美不胜收·琳琅满目

[辨析]两者都形容美好的事物很多。美不胜收:偏重于好东西太多,来不及欣赏;琳琅满目:偏重于满眼都是,多指书籍或工艺品。

①玉器厂展品室里陈列着鸟兽、花卉、人物等各种玉雕展品,神态各异,栩栩如生,真是美不胜收。

②货柜上摆满了具有传统特色的珠宝、玉雕、字画,品种齐全,真是琳琅满目。

一、课外阅读

阅读下面的文章,完成1~4题。

张 家 界

卞毓方

张家界绝对有资格问鼎诺贝尔文学奖,假如有人把她的大美翻译成人类通用的语言。

鬼斧神工,天机独运。别处的山,都是亲亲热热地手拉着手,臂挽着臂,惟有张家界,是彼此保持头角峥嵘的独立,谁也不待见谁。别处的峰,是再陡再险也能踩在脚下,惟有张家界,以她的危崖崩壁,拒绝从猿到人的一切趾印。每柱岩峰,都青筋裸露、血性十足地直插霄汉。而峰巅的每处缝隙,每尺瘠土,又必定有苍松,或翠柏,亭亭如盖地笑傲尘寰。银崖翠冠,站远了看,犹如放大的苏州盆景。曲壑蟠涧,更增添无限空蒙幽翠。风吹过,一啸百吟;云漫开,万千气韵。

刚见面,张家界就责问我为何姗姗来迟。说来惭愧,二十六年前,我本来有机会一睹她的芳颜,只要往前再迈出半步。那是为了一项农村调查,我辗转来到了她附近的地面。虽说只是外围,已尽显其超尘拔俗的风姿。一眼望去,峰与峰,似乎都长有眉眼,云与云,仿佛都识得人情,就连坡地的一丛绿竹,罅缝的一蓬虎耳草,都别有其一种爽肌涤骨的清新和似曾照面的熟悉。是晚,我歇宿于山脚的苗寨。客栈贴近寨口,推窗即为左道,道边婆娑着白杨,杨树的背后喧哗着一条小溪,溪的对岸为骈立的峰峦。山高雾大,满世界一片漆黑。我不习惯这黑,翻来覆去睡不着,于是披衣出门,徘徊在小溪边,听上流的轰轰飞瀑。听得兴发,索性循水声寻去。拐过山嘴,飞瀑仍不见踪迹,却见若干男女围着篝火歌舞。火堆初燃之际,一半是火焰,一半是树枝。燃到中途,树枝通体赤红,状若火之骨。再后来,又变作熔化的珊瑚,令人想到火之精,火之灵。自始至终,场地上方火苗四蹿,火星噼噼啪啪地飞舞,好一派火树银花。猛抬头,瞥见夜空山影如魅,森森然似欲探手攫人,“啊——”,一声长惊,恍悟我们常说的“魅力”之“魅”,原来还有如此令人魂悸魄悚的背景。

从此,我心里就有了一处灵性的山野。且摘一片枫叶为书签,拣一粒卵石作镇纸,留得这红尘之外的秋波,伴我闯荡茫茫前程。犹记前年拜会画家吴冠中,听他老先生叙述七十年代末去湖南大庸写生,如何无意中撞进张家界林场,又如何发现了漫山诡锦秘绣。欣羡之余,也聊存一丝自慰,因为,我毕竟早他四五年就遥感过张家界,窃得她漏泄的吉光片羽。

是日,当我乘缆车登上黄狮寨的峰顶,沐着蒙蒙细雨,凝望位于远方山脊的一处村落,云拂翠涌,忽隐忽现,疑幻疑真,恍若蜃楼,想象它实为张家界内涵的一个短篇。不过,仅这一个短篇表现力就足够惊人,倘要勉强译成文学语言,怕不是浅薄如我者所能企及。天机贵在心照,审美总讲究保持一定的距离,你能拿酒瓶盛装月白,拿油彩捕捉风清?客观一经把握,势必失去部分本真。当然不是说就束手无为,今日既然有缘,咦,为什么不鼓勇试它一试。好,且再随我锁定右侧那一柱倒金字塔状的岩峰,它一反常规地拔地而起,旁若无人地翘首天外,乍读,犹如一篇激扬青云的散文,再读,又仿佛一集浩气淋漓的史诗,反复吟味,更不啻一部沧海桑田的造化史,——为这片历经情劫的奇山幻水立碑。

1.文章开头说:“张家界绝对有资格问鼎诺贝尔文学奖,假如有人把她的大美翻译成人类通用的语言。”请解释这句话的含意。

________________________________________________________________________

答案:得到诺贝尔文学奖的应该是世界上最好的文学作品,张家界则是世界上最美的山水风景。

2.张家界是大自然“鬼斧神工,天机独运”的创造,从第二段看,张家界的山水在哪几个方面与众不同?

________________________________________________________________________

答案:①山峰的形态;②峰顶的松柏;③山壑山涧的气象。

3.作者认为张家界风景的“表现力”“足够惊人”,请以第五段对倒金字塔状岩峰的描写为例加以说明。

________________________________________________________________________

答案:①文章第五段对倒金字塔状岩峰的描写,采用了“乍读……”“再读……”“反复吟味……”的形式,反映出张家界风景的百看不厌。②“读”“吟味”等词语表明张家界风景具有很高的欣赏价值。

4.结合原文,回答下面的问题。

(1)第三段对于篝火燃烧的大段描写,在文中具有什么作用?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:这一描写看似游离主题,实则以火树银花反衬“夜空山影如魅”的摄人魂魄。

(2)作者说:“从此,我心里就有了一处灵性的山野。”文中这一“灵性”表现在哪些地方?(请从第三、第四段各举一例回答)

________________________________________________________________________

答案:第三段:“峰与峰,似乎都长有眉眼”,或“尽显其超尘拔俗的风姿”,或“山影如魅,森森然似欲探手攫人”等。

第四段:“窃得她漏泄的吉光片羽”。

二、基础训练

5.下列词语中,加点字的注音不正确的一项是(D)

A.煞费心机(shà) 瞬息万变(shùn) 悭吝(qiān)

B.自出机杼(zhù)

前拥后簇(cù)

菡萏(hàn

dàn)

C.绮丽多彩(qǐ)

倏来倏去(shū)

凝眸(móu)

D.扑朔迷离(shuò)

喘息甫定(fǔ)

虔诚(qiān)

解析:D项,虔qián。

6.下列各句中,加点的熟语使用有误的一句是(C)

A.最近新开的一家超市,开出五路汽车,专接送购物的顾客,是挣钱心切,煞费心机?还是一心为民,方便群众?

B.汽车顺从地按着自己的意志,或缓行,或疾驶,虽然在练习的过程中,也出现过两三次有惊无险的事,但都一一化险为夷。

C.我家门前的两座大山,陡峭险峻,鼎足而立,撑起青天。

D.是什么,给人类带来那么多绝处逢生的希望?干细胞!它好比普罗米修斯的火种,让将枯的生命重新点燃,让病变的脏器重获新生。

解析:A项,煞费心机:为达到某个目的费尽心思。B项,化险为夷:险,险阻;夷,平坦。化危险为平安。比喻转危为安。C项,鼎足而立:像鼎的三只脚一样,三者各立一方,比喻三方面分立相持的局面。句中说的只有两座大山,不能用“鼎足而立”。D项,绝处逢生:形容在最危险的时候得到生路。

7.下列句子中,没有语病的一句是(A)

A.媒体的价值在于运用真实、客观的新闻信息,推动各种文明在相互交流、包容、借鉴中共同提高。

B.在一项最新研究中,科学家们发现,吃富含叶酸含量高的蔬果能延缓跟老化有关的记忆力、思考力和语言能力的衰退。

C.最新修订的《居民身份证法》规定,2013年1月1日起,一代居民身份证将停止使用。目前,仍有少数人没有办理二代身份证,他们主要是老人、外出务工者和偏远地区的群众。

D.新修改的《老年人权益保障法》要求成年子女要经常看望年迈的父母,否则,将可能被父母起诉。据称,修订该法律的原因是被子女抛弃或忽视的年迈父母比比皆是所致。

解析:B项,语意重复,“富含”与“含量高”重复。C项,不合逻辑,“老人、外出务工者和偏远地区的群众”概念交叉。D项,句式杂糅,要么用“原因是……”,要么用“……所致”。

8.依次填在下列空格处最恰当的一组句子是(C)

那个春天的黄昏,当满树繁花不经意间闯入我的眼帘,我的心不禁为之震颤。我惊诧,三年时间,树天天在,花年年开,______,一连好几天,________,望它们于无声处悄然散发着生命的芬芳。美丽的花树,寂寞的花树,使我领悟了一句话:________。

①可我竟然从未留意过这近在咫尺的美

②可对于这近在咫尺的美,我竟然从未留意过

③我都带着一种愧疚的心情站在阳台上望它们

④我都站在阳台上望它们,带着一种愧疚的心情

⑤美丽如河流,越深越无声

⑥美丽如醇酒,越久香越浓

A.①③⑤ B.①④⑥

C.②③⑤

D.②④⑥

解析:②句倒装,强调“对这近在咫尺的美”,与前文“不禁为之震颤”相呼应;③句“望它们”与下句连贯;⑤句比喻更贴切,符合“于无声处悄然”、“寂寞”的语境。

9.余光中说:一个方块字是一片天地,美丽的中文不老。许多汉字自身的构成,能诠释含义、激发联想。请从“动”、“碑”、“鸿”、“尘”、“舒”等五个字中任选两个,仿照示例拆拼汉字,并用富有文采的语言描述它。要求:至少运用一种修辞手法。

【示例①】岁:山数着夕阳下坠的次数,记下生命的年轮。

【示例②】蝉:一只虫子的个人演唱会,把整个夏天炒得热闹沸腾。

(1)________________________________________________________________________

(2)________________________________________________________________________

答案示例:

(1)动:不安静的云,即便只有一丝力气,也要做飞翔的梦!

(2)碑:卑微的石头,因为神圣的使命,执着地站立一生。

(3)鸿:江边盘旋的那只孤独的鸟啊,每一声哀鸣都在诉说游子的心曲。

(4)①尘:别看我是小小的土粒,却像精灵一样有着飞扬天下的个性和梦想。

②尘:一个小小的你,在广袤的大地上随意游走,每一步都见证了尘世的沧桑。

③尘:沙土很卑微渺小,却可以掩埋辉煌灿烂的文明。

(5)①舒:屋舍给予人的是安宁和舒适,风雨中片片砖瓦都在弹奏温馨与幸福的歌谣。

②舒:若能舍弃小我,给予他人关爱,你的内心就会像甘泉滋润般舒畅。

③舒:舍得是因为我心甘情愿,给予是因为你需要我援手,只有你的存在,我的生活才能安适。

④舒:索要不应是强求,给予未必是施舍。

10.某高校为了招收优秀学生,对新生进行了一系列的问卷调查,下面是其中两个调查表,请仔细阅读,完成后面的题目,要求简明、准确。

表一 你选择高校时考虑的主要因素是什么?

项目

A就业

B教学质量

C社会声誉

D高校所在地

E往年分数

F其他

人数

1621

1652

532

286

1372

213

比例

35.3%

35.9%

11.6%

6.2%

29.8%

4.6%

表二 你最终确定填报志愿时主要听取谁的意见?

项目

A自己独立确定

B家长

C中学老师

D亲朋好友

E其他

人数

2901

1070

434

338

80

比例

63.1%

23.4%

9.4%

7.4%

1.7%

(1)从以上的表格中可以得出两点结论:

①________________________________________________________________________

②________________________________________________________________________

答案:①教学质量和就业是考生选择高校时考虑的最重要因素,往年分数在考生选择高校时也起着重要作用。②大部分考生是自己独立确定填报志愿的,部分会听取家长、中学老师和亲朋好友的意见。

(2)为了招收到优秀学生,请你对该高校提出两点建议:

①________________________________________________________________________

②________________________________________________________________________

答案:①提高教学质量是招收优质生源的最根本途径。②加强就业指导是提升生源质量的重要办法。③各种招生宣传活动应主要从中学生的视角(主要面向中学生)进行设计和开展。

◎写法归纳

1.构思不落窠臼,谋篇匠心独运

作者不像一般作家那样,先从登山写起,重在写登山之所见所感,而是气势磅礴,居高临下把黄山放置于宇宙形成发展的极其辽远广阔的背景之上,从大自然如何安排一处胜境起笔,继而追溯人类登山简史,而后才写自己登山所见。

2.取材广泛独到,别出心裁

作者从多个方面、多个角度选取材料。自然景观、古人登山历史、神话传说、前人诗文倾诸笔端;黄山的形成、地理构造、天文气象、作者的联想一并入文,丰富了文章的内容,增添了文章的诗情画意,多层次、多侧面地表现黄山,反映了深刻的社会主题。

3.写景不同凡响,语言耐人寻味

作者对黄山奇景的描绘可谓神来之笔。七十二峰高风峻骨,险壑迭出;云海忽聚忽散,漂泊不定;奇松铁骨铁肌,矫健多姿;初升太阳鲜红无比;摄身光神奇罕见;一道温泉能治百病;溪流飞瀑煞是壮观……作者采用荒诞的手法,驰骋奇特瑰丽的想象,采用清新华美的语言,运用多种修辞手法,极兴致之所至,大跨度跳跃,超时空组合,融现实的自然景观与荒诞的幻异奇观为一体,扑朔迷离,令人心驰神往。把初升太阳比作“腾空的火球”“琉璃宝灯”;风云汇聚便如“笙管齐鸣,山呼谷应”“雪浪滔滔”;云雾缭绕好比一座繁忙的“海港”,隐于云海中的山峰成了海中“暗礁”,并由此想到自己“想扬帆出海去”。这些描写突出了景物特点,写得有声有色、有情有势,虚实相生,酣畅淋漓。

◎写法精讲

怎样写好比喻句

“一道闪电,只见山北边,白茫茫的云海,就像几万匹马向前跑着一样,顺着丹江,一直往东滚着。有几次风把云块推过来,玉山就像个大佛爷凸着肚子,把它又挡回去。电闪着,雷打着风卷着云,雨乘着风,整个天空上呀,就像个唱戏的大舞台。”

这是一段描写山区雷雨时情景的文字,写出了雷雨时电闪、雷鸣、风卷、云涌的景象。文章之所以写得如此生动,除了其准确的用词以外,最主要的原因是运用了恰当、准确的比喻,增强了文章的感染力。你看,它把云海比作几万匹向前飞奔的马儿,写出了风起云涌的磅礴气势;把一望无际的天空比作唱戏的大舞台,突出了当时电闪雷鸣、风雨交加的热闹气氛。使我们虽未亲身经历,但也仿佛身临其境似的。

由此看来,使用正确、形象的比喻是将文章写具体、生动的一个好办法。的确,比喻有很多很好的表达作用,它可以把未知的事变成已知的,把深奥的道理说得浅显,把抽象的说得具体,把平淡的事物说得很生动。但如果比喻运用不当,反会弄巧成拙,闹出笑话来。那么,怎样正确地运用比喻呢?

首先,我们在平时对事物观察要细致全面。比喻句中的本体和喻体之间必定存在着可比性,而这可比性又必定是这两者的主要特点,因此,我们观察要细致,思考要全面,抓住事物的本质特点,选择最富可比性的喻体。千万不能草率从事,随便拿来就用,这样只会笑话百出。其次,比喻不仅要贴切,还要易懂。有这样一句比喻句:我今天买了一支钢笔,样子跟潜水艇似的,头尖尖的。这里的“钢笔”是我们常见的,而“潜水艇”倒是大家不太熟悉的。这样的比喻就不太好,达不到运用比喻句的目的。再次,使用比喻句还要注意思想感情的正确性。例如:从走廊的那一头,走出白求恩大夫,记者们像捕获野兽似地扑上前去,照相机的闪光灯不停地闪烁着。用“捕获野兽”来比喻记者们围住白求恩,显然是极不恰当的。

最后,写完一句比喻句,还要仔细看看句子前后的搭配是否确切。如“小河像飘动的绸带”,这一句把“小河”比作“绸带”,是完全可以的。问题在“飘动的绸带”,因为这样一来,使人感到这绸带是飘在空中的,那用来比喻“小河”自然是不恰当的了。因此,只注意比喻物和被比喻物搭配妥当还不够,还要注意其他词语的搭配,否则也会出病句。

这样看来,要写好比喻句,并不是一件易事。但只要你能仔细观察,认真思考,善于动脑,一定能用比喻句使笔下的文章生动、形象、富有感染力。

下面和同学们一起分享一些特殊的比喻。

一是巧用“想”字。

古诗有云“云想衣裳花想容”,什么意思呢?看到云我们想到了飘逸的纱衣,看到花,我们想到了娇美的容颜。这句诗的本质其实就是一个比喻。所以很多时候我们学古诗,背古诗,更多的要从写作的角度去揣摩它。

所以这样的用法可以是“离家在外的我看着天上的圆月,却想起了出发那天早起的母亲给我煮的汤圆。”

当然我们要注意,比喻句中本体和喻体不可以是相同的一种物品。

而“想”字句又会在不知不觉中帮你完成“虚实结合”这样一个重要的作文结构的搭建。

二是“成”字句。

“每天奔波劳累的爸爸把自己忙成了一个陀螺。”

“哥哥早已经把他的心炼成钢铁。”

诸如此类。其实“成”字句和我们暗喻手法中的“是”字句是一样的模式,只不过“成”字句更侧重选择具有强烈情感特点表述的对象,并要求我们善于把共同的特点放出来。

如例句,“你是风一样的走了,却又风一样的在左在右。”“相思成树,连虬成空。”这就是对这个技巧综合运用比较好的表现。

以上跟同学们分享的比喻修辞使用的写作技巧非常小而且具象,但是同学们一旦熟练掌握它,相信一定会为你的文章多多少少的增添一些光彩。

◎名著印证

摘抄所阅读过的作品中使用比喻手法的景物描写片断。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

参考示例:天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄,冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的也是极近的,极洪大的也是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。(陆定一《老山界》)

赏析:先写所见,三种景物都作了比喻,星星比作“黑色幕上缀着的宝石”,山峰比作“巨人一样矗立在面前”,山谷比作“一口井”。接着写所闻,声响难以模写,用比喻才显得形象直觉:“像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃”。奇特的高山景色,多美啊!目的是什么呢?为了烘托出红军战士的乐观主义精神。

◎微写作训练

结合自己游玩的经历,适当运用比喻手法写一段景物描写。(100字左右)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

参考示例:微风吹来,我看着夕阳一点一点从房顶褪却,被灰红的暮霭驱走。半山有些无花果树,结满了果实,还有些庞大的仙人掌,活像一堆一堆的巨灵。在我后面,不远处是上山电车的圣安东站。海水远处是油蓝,近处是碧绿,渐渐随着日光的消逝,变了颜色,水面披了一层灰白的雾霭。海湾缀满了小帆。维苏威吐出的焰烟起初带红,渐渐也让黄昏盖住,遮在一层灰紫的云层后面。最后,一切融于黄昏的迷蒙之中。

◎课内素材

“崇高、卓越而美的”大自然“煞费心机”地“创造”、“安排”雄浑峻傲的“深谷”、“幽潭”、“群峰”;情意绵绵地“打开”绮丽多彩的“云”、“雾”、“霞光”;毫不悭吝地“赐予”几千种植物;“格外赏赐”了只属于幸福的少数人的摄身光。于是,黄山成了林木溪泉、花草禽兽、宝光彩虹相映成趣的山水胜地。

这天下第一奇山,谁不以登临它为一大快事呢?可是大自然不肯随便把胜境给予人类,千百年来能登上黄山三大主峰的人寥寥可数。到了我们这个时代,人们可以轻松到达天都峰顶。千里江山,俱收眼底;黄山奇景,尽在足下。这是何等的公园!这是何等的人间!

可以应用到与“自然之美”“人与自然”“与大山对话”“和谐”等相关的作文中。

◎精彩运用

山之启示

原来山令我降服的地方,不在它的高度,而在它千古不变的沉默。

每天早上,离开了现代的地穴,踏上路面之时,这山,又幽幽的静卧我面前。山巅上的石头,在日光之下,永远不亢不卑,像一只洞明世事的壮年狮子,并不年幼得时刻不忘炫耀,也不年老得只顾昏睡。它精神抖擞,冷眼看着山下的一切。

山虽是不卑不亢,却常无意的使它脚下的人自惭形秽起来,觉得山是可望而不可即的,然而山没有不让你爬上它的巅脊上看下去,就像这狮子,我还是小孩子时,已经跨越它的背、环抱它的脖子,所以我至今仍相信它并不暴戾,只是一个处变不惊的智者。

尽管树木无情,风吹着叶时仍听泣诉,偏偏是山,它只献出肯定无缺的线条,除非你走到山里,否则它与你形同陌路。这一阵子,我多么的想亲临高山!香港若无缘招聚秀水,倒也算四伏明山。儿时有豪情,星期天常自日出至日落攀着山路。山是一个可相与的灵,不同于水,流水总是逝去,人站水边,无奈的多,开怀的少。也许日出归于山,日落归于水。人在水上,必是过渡,人在山上却可隐居。水总不在乎去掩饰其起伏之情,山却比较含蓄,无论如何,要是你永远站在山脚,它将可以和你一世陌路。

◎阅读延伸

黄山三天(节选)

叶圣陶

九龙瀑曲折而下,共九截,第二截最长。形式很有致,可惜瘦些。山泉大的时候,应该更可观。附带说一说人字瀑。人字瀑在温泉旅馆那儿。高处山泉流到大石壁顶部,分为左右两道,沿着石壁的边缘泻下,约略像个人字。也嫌瘦,瘦了就减少了瀑布的意味。

云谷寺没有寺了,只留寺基,

台阶前有一棵异萝松,说是树上长着两种不同形状的叶子。我们仔细察看,只见一枝上长着长圆形的小叶子,跟绝大部分的叶子不同。就绝大部分的叶子形状和翠绿色看来,那该是柏树,不知道为什么叫它松。年纪总有几百岁了。

清凉台和始信峰的顶部都是稍微向外突出的悬崖,下边是树木茂密的深壑。站脚处很窄,只能容七八个人,要不是有石栏杆,站在那儿不免要心慌。如果风力猛,恐怕也不容易站稳。文殊院前边的文殊台比较宽阔,可是靠南突出的东西两块大石,顶部凿平,

留在边缘作自然的栏杆,那地位更窄了,只能容两三个人。光明顶虽是黄山最高处,却比较平坦开阔,到那里就像在平地上走一样。

我们就在前边说的几处地方看“云海”。望出去全是云,大体上可以说铺平,可是分别开来看,这边荡漾着又细又缓的波纹,那边却涌起汹涌澎湃的浪头,千姿百态,足够你作种种想象。所有的山全没在云底下,只有几座高峰露顶,作暗绿色,暗到几乎黑,那自然可以想象作海上的小岛。

在光明顶看天都峰和莲花峰,

因为是平视,看得最清楚。就岩石的纹理看,用中国画的术语就是就岩石的皱法看,这两个峰显然不同。天都峰几乎全部是垂直线条,所有线条排得相当密,

引起我们一种高耸挺拔的感觉。莲花峰的岩石大略成莲花瓣的形状,一瓣瓣堆叠得相当整齐,就整个峰看,我们想象到一朵初开的莲花。莲花峰这个名称不知道是谁给取的,居然形容得那么切当。

前边说我们绕过莲花峰的西半边到文殊院,这条路很不容易走。道上要经过鳌鱼背。鳌鱼背是巨大的岩石,

中部高起,坡度相当大。凿在岩石上的石级又陡又窄,右手边望下去是绝壁。下了鳌鱼背穿过鳌鱼洞,那是个天然的洞,从前人修山路就从洞里通过去。出了洞还得爬百步云梯,又是很陡很险的石级。这才到达文殊院。

从文殊院绕过天都峰的西南脚,这条路也不容易走。极窄的路介在石壁之间,石壁渗水,石级潮湿,立脚不稳就会滑倒。有几处石壁倾斜,跟对面的石壁构成个不完整的山洞,几乎碰着我们的头顶,我们就非弓着身子走不可。

走完了这段路,我们抬头望爬上天都峰的路,陡极了,大部分有铁链条作栏杆。我们本来不准备上去,望望也够了。据说将要到峰顶的时候有一段路叫鲫鱼背,那是很窄的一段山脊,只容一个人过,两边都没依傍,地势又那么高,心脏不强健的人是绝不敢过的。一阵雾气浮过,顶峰完全显露,我们望见了鲫鱼背,那里也有铁链条。我想,既然有铁链条,大概我也能过去。

我们也没上莲花峰。听说登莲花峰顶要穿过几个洞,像穿过藕孔似的。山峰既然比作莲花,

山洞自然联想到藕孔了。

1.走近作者

徐迟(1914-1996),原名商寿,浙江吴兴(今湖州)人。诗人、散文家和评论家。1933年开始写诗,1936年出版第一部诗集《二十岁的人》。1960年调湖北省文联工作,曾任湖北省文联副主席,在报告文学领域作出了突出贡献。代表作有《哥德巴赫猜想》《地质之光》《祁连山下》《生命之树常绿》等。其中《哥德巴赫猜想》与《地质之光》获中国优秀报告文学奖。

2.相关知识

游记是一种对游历进行记录的文体,也指记述游览经历的文章。范仲淹的《岳阳楼记》、王安石的《游褒禅山记》、郦道元的《三峡》、余秋雨的《山居笔记》等都是脍炙人口的游记。

(1)游记的分类。游记可以分为记叙型游记、抒情型游记、写景型游记、说理型游记等。

(2)游记四要素。从内容上看,游记有四个要素:时间、游踪、风貌、游感。

(3)游记的文题特征:①有明显的词语标志,如常冠以“游”“漫游”“记”“游记”“杂记”“小记”“漫记”“散记”“游录”“行”等词语;②以客体为题,如《北固亭》《镜泊湖》等;③以嵌入客体方位的短语为题,如《峨眉山下》《在草原上》等;④以客体的某一特色为题,如《沧海日出》《崂山降雪》等;⑤以游历的中心事件为题,如《雨中登泰山》《重阳节游灵隐》等。

(4)游记散文和抒情散文存在交叉关系。作者在抒情散文中常常通过写景状物来表达自己的情感,但景常常只是一个引发感情的触发点。而游记则不论抒彩如何浓郁,总要摹山拟水,描述自然景观和与之相联系的人文景观。

1.注音

(1)倏来倏去(shū)

悭吝(qiānlìn)

菡萏(hàndàn)

氤氲(yīnyūn)

喑呜(yīnwū)

叱咤(zhà)

甫定(fǔ)

煞费心机(shà)

扑朔迷离(shuò)

峰趾(zhǐ)

剑戟(jǐ)

接踵(zhǒnɡ)

皱褶(zhě)

拾级(shè)

铺砌(qì)

(2)

2.写对字形

(1) (2)

(3)

(4)

追本溯源,巧记汉字

“玉”在《说文解字》中立为部首,作偏旁时写作“王”。“玉”,是个象形字。甲骨文的形体为绳子贯串三片玉之形,后来的楷体在“王”字右边加一点,以示与君王的“王”的区别,古人常以“玉”喻美德,后由“玉”引申出“美”的象征义,如“玉貌”“玉颜”“玉手”等。

3.判断加点词语运用的正误(打“√”或“×”)

A.这桩非法集资案,在开始审理时,让人感到案件复杂,扑朔迷离,但没过多久便真相大白了。(√)

B.保守的用户之所以坚持选择拨号连接,理由很简单,就是较低的速度与间断的连接成为阻隔瞬息万变再现世界的一道壁垒。(√)

4.辨析近义词

(1)绚丽·瑰丽

[辨析]绚丽:侧重表示色彩华丽丰富,鲜明夺目;瑰丽:侧重表示十分美丽壮观,达到珍贵奇特的地步。

①朝霞绚丽。

②江边夜景瑰丽。

(2)美不胜收·琳琅满目

[辨析]两者都形容美好的事物很多。美不胜收:偏重于好东西太多,来不及欣赏;琳琅满目:偏重于满眼都是,多指书籍或工艺品。

①玉器厂展品室里陈列着鸟兽、花卉、人物等各种玉雕展品,神态各异,栩栩如生,真是美不胜收。

②货柜上摆满了具有传统特色的珠宝、玉雕、字画,品种齐全,真是琳琅满目。

一、课外阅读

阅读下面的文章,完成1~4题。

张 家 界

卞毓方

张家界绝对有资格问鼎诺贝尔文学奖,假如有人把她的大美翻译成人类通用的语言。

鬼斧神工,天机独运。别处的山,都是亲亲热热地手拉着手,臂挽着臂,惟有张家界,是彼此保持头角峥嵘的独立,谁也不待见谁。别处的峰,是再陡再险也能踩在脚下,惟有张家界,以她的危崖崩壁,拒绝从猿到人的一切趾印。每柱岩峰,都青筋裸露、血性十足地直插霄汉。而峰巅的每处缝隙,每尺瘠土,又必定有苍松,或翠柏,亭亭如盖地笑傲尘寰。银崖翠冠,站远了看,犹如放大的苏州盆景。曲壑蟠涧,更增添无限空蒙幽翠。风吹过,一啸百吟;云漫开,万千气韵。

刚见面,张家界就责问我为何姗姗来迟。说来惭愧,二十六年前,我本来有机会一睹她的芳颜,只要往前再迈出半步。那是为了一项农村调查,我辗转来到了她附近的地面。虽说只是外围,已尽显其超尘拔俗的风姿。一眼望去,峰与峰,似乎都长有眉眼,云与云,仿佛都识得人情,就连坡地的一丛绿竹,罅缝的一蓬虎耳草,都别有其一种爽肌涤骨的清新和似曾照面的熟悉。是晚,我歇宿于山脚的苗寨。客栈贴近寨口,推窗即为左道,道边婆娑着白杨,杨树的背后喧哗着一条小溪,溪的对岸为骈立的峰峦。山高雾大,满世界一片漆黑。我不习惯这黑,翻来覆去睡不着,于是披衣出门,徘徊在小溪边,听上流的轰轰飞瀑。听得兴发,索性循水声寻去。拐过山嘴,飞瀑仍不见踪迹,却见若干男女围着篝火歌舞。火堆初燃之际,一半是火焰,一半是树枝。燃到中途,树枝通体赤红,状若火之骨。再后来,又变作熔化的珊瑚,令人想到火之精,火之灵。自始至终,场地上方火苗四蹿,火星噼噼啪啪地飞舞,好一派火树银花。猛抬头,瞥见夜空山影如魅,森森然似欲探手攫人,“啊——”,一声长惊,恍悟我们常说的“魅力”之“魅”,原来还有如此令人魂悸魄悚的背景。

从此,我心里就有了一处灵性的山野。且摘一片枫叶为书签,拣一粒卵石作镇纸,留得这红尘之外的秋波,伴我闯荡茫茫前程。犹记前年拜会画家吴冠中,听他老先生叙述七十年代末去湖南大庸写生,如何无意中撞进张家界林场,又如何发现了漫山诡锦秘绣。欣羡之余,也聊存一丝自慰,因为,我毕竟早他四五年就遥感过张家界,窃得她漏泄的吉光片羽。

是日,当我乘缆车登上黄狮寨的峰顶,沐着蒙蒙细雨,凝望位于远方山脊的一处村落,云拂翠涌,忽隐忽现,疑幻疑真,恍若蜃楼,想象它实为张家界内涵的一个短篇。不过,仅这一个短篇表现力就足够惊人,倘要勉强译成文学语言,怕不是浅薄如我者所能企及。天机贵在心照,审美总讲究保持一定的距离,你能拿酒瓶盛装月白,拿油彩捕捉风清?客观一经把握,势必失去部分本真。当然不是说就束手无为,今日既然有缘,咦,为什么不鼓勇试它一试。好,且再随我锁定右侧那一柱倒金字塔状的岩峰,它一反常规地拔地而起,旁若无人地翘首天外,乍读,犹如一篇激扬青云的散文,再读,又仿佛一集浩气淋漓的史诗,反复吟味,更不啻一部沧海桑田的造化史,——为这片历经情劫的奇山幻水立碑。

1.文章开头说:“张家界绝对有资格问鼎诺贝尔文学奖,假如有人把她的大美翻译成人类通用的语言。”请解释这句话的含意。

________________________________________________________________________

答案:得到诺贝尔文学奖的应该是世界上最好的文学作品,张家界则是世界上最美的山水风景。

2.张家界是大自然“鬼斧神工,天机独运”的创造,从第二段看,张家界的山水在哪几个方面与众不同?

________________________________________________________________________

答案:①山峰的形态;②峰顶的松柏;③山壑山涧的气象。

3.作者认为张家界风景的“表现力”“足够惊人”,请以第五段对倒金字塔状岩峰的描写为例加以说明。

________________________________________________________________________

答案:①文章第五段对倒金字塔状岩峰的描写,采用了“乍读……”“再读……”“反复吟味……”的形式,反映出张家界风景的百看不厌。②“读”“吟味”等词语表明张家界风景具有很高的欣赏价值。

4.结合原文,回答下面的问题。

(1)第三段对于篝火燃烧的大段描写,在文中具有什么作用?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:这一描写看似游离主题,实则以火树银花反衬“夜空山影如魅”的摄人魂魄。

(2)作者说:“从此,我心里就有了一处灵性的山野。”文中这一“灵性”表现在哪些地方?(请从第三、第四段各举一例回答)

________________________________________________________________________

答案:第三段:“峰与峰,似乎都长有眉眼”,或“尽显其超尘拔俗的风姿”,或“山影如魅,森森然似欲探手攫人”等。

第四段:“窃得她漏泄的吉光片羽”。

二、基础训练

5.下列词语中,加点字的注音不正确的一项是(D)

A.煞费心机(shà) 瞬息万变(shùn) 悭吝(qiān)

B.自出机杼(zhù)

前拥后簇(cù)

菡萏(hàn

dàn)

C.绮丽多彩(qǐ)

倏来倏去(shū)

凝眸(móu)

D.扑朔迷离(shuò)

喘息甫定(fǔ)

虔诚(qiān)

解析:D项,虔qián。

6.下列各句中,加点的熟语使用有误的一句是(C)

A.最近新开的一家超市,开出五路汽车,专接送购物的顾客,是挣钱心切,煞费心机?还是一心为民,方便群众?

B.汽车顺从地按着自己的意志,或缓行,或疾驶,虽然在练习的过程中,也出现过两三次有惊无险的事,但都一一化险为夷。

C.我家门前的两座大山,陡峭险峻,鼎足而立,撑起青天。

D.是什么,给人类带来那么多绝处逢生的希望?干细胞!它好比普罗米修斯的火种,让将枯的生命重新点燃,让病变的脏器重获新生。

解析:A项,煞费心机:为达到某个目的费尽心思。B项,化险为夷:险,险阻;夷,平坦。化危险为平安。比喻转危为安。C项,鼎足而立:像鼎的三只脚一样,三者各立一方,比喻三方面分立相持的局面。句中说的只有两座大山,不能用“鼎足而立”。D项,绝处逢生:形容在最危险的时候得到生路。

7.下列句子中,没有语病的一句是(A)

A.媒体的价值在于运用真实、客观的新闻信息,推动各种文明在相互交流、包容、借鉴中共同提高。

B.在一项最新研究中,科学家们发现,吃富含叶酸含量高的蔬果能延缓跟老化有关的记忆力、思考力和语言能力的衰退。

C.最新修订的《居民身份证法》规定,2013年1月1日起,一代居民身份证将停止使用。目前,仍有少数人没有办理二代身份证,他们主要是老人、外出务工者和偏远地区的群众。

D.新修改的《老年人权益保障法》要求成年子女要经常看望年迈的父母,否则,将可能被父母起诉。据称,修订该法律的原因是被子女抛弃或忽视的年迈父母比比皆是所致。

解析:B项,语意重复,“富含”与“含量高”重复。C项,不合逻辑,“老人、外出务工者和偏远地区的群众”概念交叉。D项,句式杂糅,要么用“原因是……”,要么用“……所致”。

8.依次填在下列空格处最恰当的一组句子是(C)

那个春天的黄昏,当满树繁花不经意间闯入我的眼帘,我的心不禁为之震颤。我惊诧,三年时间,树天天在,花年年开,______,一连好几天,________,望它们于无声处悄然散发着生命的芬芳。美丽的花树,寂寞的花树,使我领悟了一句话:________。

①可我竟然从未留意过这近在咫尺的美

②可对于这近在咫尺的美,我竟然从未留意过

③我都带着一种愧疚的心情站在阳台上望它们

④我都站在阳台上望它们,带着一种愧疚的心情

⑤美丽如河流,越深越无声

⑥美丽如醇酒,越久香越浓

A.①③⑤ B.①④⑥

C.②③⑤

D.②④⑥

解析:②句倒装,强调“对这近在咫尺的美”,与前文“不禁为之震颤”相呼应;③句“望它们”与下句连贯;⑤句比喻更贴切,符合“于无声处悄然”、“寂寞”的语境。

9.余光中说:一个方块字是一片天地,美丽的中文不老。许多汉字自身的构成,能诠释含义、激发联想。请从“动”、“碑”、“鸿”、“尘”、“舒”等五个字中任选两个,仿照示例拆拼汉字,并用富有文采的语言描述它。要求:至少运用一种修辞手法。

【示例①】岁:山数着夕阳下坠的次数,记下生命的年轮。

【示例②】蝉:一只虫子的个人演唱会,把整个夏天炒得热闹沸腾。

(1)________________________________________________________________________

(2)________________________________________________________________________

答案示例:

(1)动:不安静的云,即便只有一丝力气,也要做飞翔的梦!

(2)碑:卑微的石头,因为神圣的使命,执着地站立一生。

(3)鸿:江边盘旋的那只孤独的鸟啊,每一声哀鸣都在诉说游子的心曲。

(4)①尘:别看我是小小的土粒,却像精灵一样有着飞扬天下的个性和梦想。

②尘:一个小小的你,在广袤的大地上随意游走,每一步都见证了尘世的沧桑。

③尘:沙土很卑微渺小,却可以掩埋辉煌灿烂的文明。

(5)①舒:屋舍给予人的是安宁和舒适,风雨中片片砖瓦都在弹奏温馨与幸福的歌谣。

②舒:若能舍弃小我,给予他人关爱,你的内心就会像甘泉滋润般舒畅。

③舒:舍得是因为我心甘情愿,给予是因为你需要我援手,只有你的存在,我的生活才能安适。

④舒:索要不应是强求,给予未必是施舍。

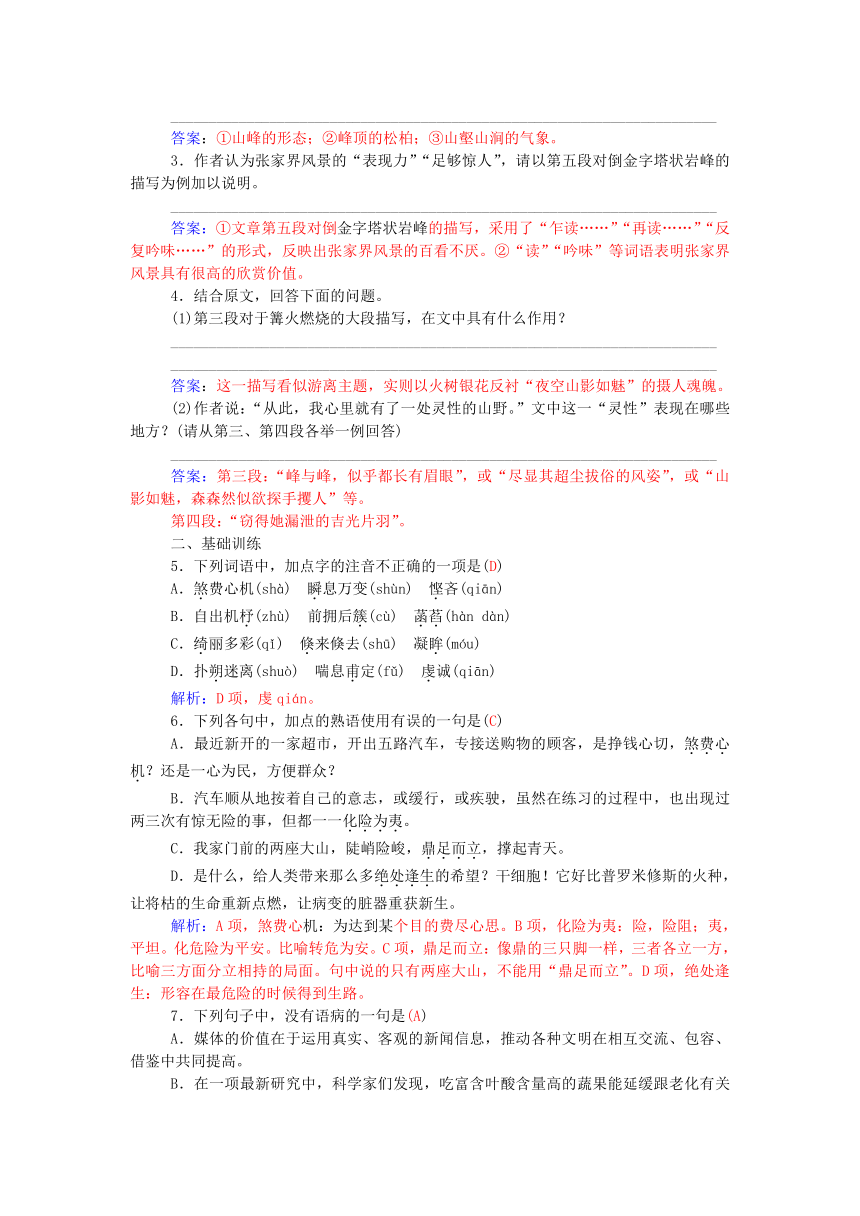

10.某高校为了招收优秀学生,对新生进行了一系列的问卷调查,下面是其中两个调查表,请仔细阅读,完成后面的题目,要求简明、准确。

表一 你选择高校时考虑的主要因素是什么?

项目

A就业

B教学质量

C社会声誉

D高校所在地

E往年分数

F其他

人数

1621

1652

532

286

1372

213

比例

35.3%

35.9%

11.6%

6.2%

29.8%

4.6%

表二 你最终确定填报志愿时主要听取谁的意见?

项目

A自己独立确定

B家长

C中学老师

D亲朋好友

E其他

人数

2901

1070

434

338

80

比例

63.1%

23.4%

9.4%

7.4%

1.7%

(1)从以上的表格中可以得出两点结论:

①________________________________________________________________________

②________________________________________________________________________

答案:①教学质量和就业是考生选择高校时考虑的最重要因素,往年分数在考生选择高校时也起着重要作用。②大部分考生是自己独立确定填报志愿的,部分会听取家长、中学老师和亲朋好友的意见。

(2)为了招收到优秀学生,请你对该高校提出两点建议:

①________________________________________________________________________

②________________________________________________________________________

答案:①提高教学质量是招收优质生源的最根本途径。②加强就业指导是提升生源质量的重要办法。③各种招生宣传活动应主要从中学生的视角(主要面向中学生)进行设计和开展。

◎写法归纳

1.构思不落窠臼,谋篇匠心独运

作者不像一般作家那样,先从登山写起,重在写登山之所见所感,而是气势磅礴,居高临下把黄山放置于宇宙形成发展的极其辽远广阔的背景之上,从大自然如何安排一处胜境起笔,继而追溯人类登山简史,而后才写自己登山所见。

2.取材广泛独到,别出心裁

作者从多个方面、多个角度选取材料。自然景观、古人登山历史、神话传说、前人诗文倾诸笔端;黄山的形成、地理构造、天文气象、作者的联想一并入文,丰富了文章的内容,增添了文章的诗情画意,多层次、多侧面地表现黄山,反映了深刻的社会主题。

3.写景不同凡响,语言耐人寻味

作者对黄山奇景的描绘可谓神来之笔。七十二峰高风峻骨,险壑迭出;云海忽聚忽散,漂泊不定;奇松铁骨铁肌,矫健多姿;初升太阳鲜红无比;摄身光神奇罕见;一道温泉能治百病;溪流飞瀑煞是壮观……作者采用荒诞的手法,驰骋奇特瑰丽的想象,采用清新华美的语言,运用多种修辞手法,极兴致之所至,大跨度跳跃,超时空组合,融现实的自然景观与荒诞的幻异奇观为一体,扑朔迷离,令人心驰神往。把初升太阳比作“腾空的火球”“琉璃宝灯”;风云汇聚便如“笙管齐鸣,山呼谷应”“雪浪滔滔”;云雾缭绕好比一座繁忙的“海港”,隐于云海中的山峰成了海中“暗礁”,并由此想到自己“想扬帆出海去”。这些描写突出了景物特点,写得有声有色、有情有势,虚实相生,酣畅淋漓。

◎写法精讲

怎样写好比喻句

“一道闪电,只见山北边,白茫茫的云海,就像几万匹马向前跑着一样,顺着丹江,一直往东滚着。有几次风把云块推过来,玉山就像个大佛爷凸着肚子,把它又挡回去。电闪着,雷打着风卷着云,雨乘着风,整个天空上呀,就像个唱戏的大舞台。”

这是一段描写山区雷雨时情景的文字,写出了雷雨时电闪、雷鸣、风卷、云涌的景象。文章之所以写得如此生动,除了其准确的用词以外,最主要的原因是运用了恰当、准确的比喻,增强了文章的感染力。你看,它把云海比作几万匹向前飞奔的马儿,写出了风起云涌的磅礴气势;把一望无际的天空比作唱戏的大舞台,突出了当时电闪雷鸣、风雨交加的热闹气氛。使我们虽未亲身经历,但也仿佛身临其境似的。

由此看来,使用正确、形象的比喻是将文章写具体、生动的一个好办法。的确,比喻有很多很好的表达作用,它可以把未知的事变成已知的,把深奥的道理说得浅显,把抽象的说得具体,把平淡的事物说得很生动。但如果比喻运用不当,反会弄巧成拙,闹出笑话来。那么,怎样正确地运用比喻呢?

首先,我们在平时对事物观察要细致全面。比喻句中的本体和喻体之间必定存在着可比性,而这可比性又必定是这两者的主要特点,因此,我们观察要细致,思考要全面,抓住事物的本质特点,选择最富可比性的喻体。千万不能草率从事,随便拿来就用,这样只会笑话百出。其次,比喻不仅要贴切,还要易懂。有这样一句比喻句:我今天买了一支钢笔,样子跟潜水艇似的,头尖尖的。这里的“钢笔”是我们常见的,而“潜水艇”倒是大家不太熟悉的。这样的比喻就不太好,达不到运用比喻句的目的。再次,使用比喻句还要注意思想感情的正确性。例如:从走廊的那一头,走出白求恩大夫,记者们像捕获野兽似地扑上前去,照相机的闪光灯不停地闪烁着。用“捕获野兽”来比喻记者们围住白求恩,显然是极不恰当的。

最后,写完一句比喻句,还要仔细看看句子前后的搭配是否确切。如“小河像飘动的绸带”,这一句把“小河”比作“绸带”,是完全可以的。问题在“飘动的绸带”,因为这样一来,使人感到这绸带是飘在空中的,那用来比喻“小河”自然是不恰当的了。因此,只注意比喻物和被比喻物搭配妥当还不够,还要注意其他词语的搭配,否则也会出病句。

这样看来,要写好比喻句,并不是一件易事。但只要你能仔细观察,认真思考,善于动脑,一定能用比喻句使笔下的文章生动、形象、富有感染力。

下面和同学们一起分享一些特殊的比喻。

一是巧用“想”字。

古诗有云“云想衣裳花想容”,什么意思呢?看到云我们想到了飘逸的纱衣,看到花,我们想到了娇美的容颜。这句诗的本质其实就是一个比喻。所以很多时候我们学古诗,背古诗,更多的要从写作的角度去揣摩它。

所以这样的用法可以是“离家在外的我看着天上的圆月,却想起了出发那天早起的母亲给我煮的汤圆。”

当然我们要注意,比喻句中本体和喻体不可以是相同的一种物品。

而“想”字句又会在不知不觉中帮你完成“虚实结合”这样一个重要的作文结构的搭建。

二是“成”字句。

“每天奔波劳累的爸爸把自己忙成了一个陀螺。”

“哥哥早已经把他的心炼成钢铁。”

诸如此类。其实“成”字句和我们暗喻手法中的“是”字句是一样的模式,只不过“成”字句更侧重选择具有强烈情感特点表述的对象,并要求我们善于把共同的特点放出来。

如例句,“你是风一样的走了,却又风一样的在左在右。”“相思成树,连虬成空。”这就是对这个技巧综合运用比较好的表现。

以上跟同学们分享的比喻修辞使用的写作技巧非常小而且具象,但是同学们一旦熟练掌握它,相信一定会为你的文章多多少少的增添一些光彩。

◎名著印证

摘抄所阅读过的作品中使用比喻手法的景物描写片断。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

参考示例:天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄,冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的也是极近的,极洪大的也是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。(陆定一《老山界》)

赏析:先写所见,三种景物都作了比喻,星星比作“黑色幕上缀着的宝石”,山峰比作“巨人一样矗立在面前”,山谷比作“一口井”。接着写所闻,声响难以模写,用比喻才显得形象直觉:“像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃”。奇特的高山景色,多美啊!目的是什么呢?为了烘托出红军战士的乐观主义精神。

◎微写作训练

结合自己游玩的经历,适当运用比喻手法写一段景物描写。(100字左右)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

参考示例:微风吹来,我看着夕阳一点一点从房顶褪却,被灰红的暮霭驱走。半山有些无花果树,结满了果实,还有些庞大的仙人掌,活像一堆一堆的巨灵。在我后面,不远处是上山电车的圣安东站。海水远处是油蓝,近处是碧绿,渐渐随着日光的消逝,变了颜色,水面披了一层灰白的雾霭。海湾缀满了小帆。维苏威吐出的焰烟起初带红,渐渐也让黄昏盖住,遮在一层灰紫的云层后面。最后,一切融于黄昏的迷蒙之中。

◎课内素材

“崇高、卓越而美的”大自然“煞费心机”地“创造”、“安排”雄浑峻傲的“深谷”、“幽潭”、“群峰”;情意绵绵地“打开”绮丽多彩的“云”、“雾”、“霞光”;毫不悭吝地“赐予”几千种植物;“格外赏赐”了只属于幸福的少数人的摄身光。于是,黄山成了林木溪泉、花草禽兽、宝光彩虹相映成趣的山水胜地。

这天下第一奇山,谁不以登临它为一大快事呢?可是大自然不肯随便把胜境给予人类,千百年来能登上黄山三大主峰的人寥寥可数。到了我们这个时代,人们可以轻松到达天都峰顶。千里江山,俱收眼底;黄山奇景,尽在足下。这是何等的公园!这是何等的人间!

可以应用到与“自然之美”“人与自然”“与大山对话”“和谐”等相关的作文中。

◎精彩运用

山之启示

原来山令我降服的地方,不在它的高度,而在它千古不变的沉默。

每天早上,离开了现代的地穴,踏上路面之时,这山,又幽幽的静卧我面前。山巅上的石头,在日光之下,永远不亢不卑,像一只洞明世事的壮年狮子,并不年幼得时刻不忘炫耀,也不年老得只顾昏睡。它精神抖擞,冷眼看着山下的一切。

山虽是不卑不亢,却常无意的使它脚下的人自惭形秽起来,觉得山是可望而不可即的,然而山没有不让你爬上它的巅脊上看下去,就像这狮子,我还是小孩子时,已经跨越它的背、环抱它的脖子,所以我至今仍相信它并不暴戾,只是一个处变不惊的智者。

尽管树木无情,风吹着叶时仍听泣诉,偏偏是山,它只献出肯定无缺的线条,除非你走到山里,否则它与你形同陌路。这一阵子,我多么的想亲临高山!香港若无缘招聚秀水,倒也算四伏明山。儿时有豪情,星期天常自日出至日落攀着山路。山是一个可相与的灵,不同于水,流水总是逝去,人站水边,无奈的多,开怀的少。也许日出归于山,日落归于水。人在水上,必是过渡,人在山上却可隐居。水总不在乎去掩饰其起伏之情,山却比较含蓄,无论如何,要是你永远站在山脚,它将可以和你一世陌路。

◎阅读延伸

黄山三天(节选)

叶圣陶

九龙瀑曲折而下,共九截,第二截最长。形式很有致,可惜瘦些。山泉大的时候,应该更可观。附带说一说人字瀑。人字瀑在温泉旅馆那儿。高处山泉流到大石壁顶部,分为左右两道,沿着石壁的边缘泻下,约略像个人字。也嫌瘦,瘦了就减少了瀑布的意味。

云谷寺没有寺了,只留寺基,

台阶前有一棵异萝松,说是树上长着两种不同形状的叶子。我们仔细察看,只见一枝上长着长圆形的小叶子,跟绝大部分的叶子不同。就绝大部分的叶子形状和翠绿色看来,那该是柏树,不知道为什么叫它松。年纪总有几百岁了。

清凉台和始信峰的顶部都是稍微向外突出的悬崖,下边是树木茂密的深壑。站脚处很窄,只能容七八个人,要不是有石栏杆,站在那儿不免要心慌。如果风力猛,恐怕也不容易站稳。文殊院前边的文殊台比较宽阔,可是靠南突出的东西两块大石,顶部凿平,

留在边缘作自然的栏杆,那地位更窄了,只能容两三个人。光明顶虽是黄山最高处,却比较平坦开阔,到那里就像在平地上走一样。

我们就在前边说的几处地方看“云海”。望出去全是云,大体上可以说铺平,可是分别开来看,这边荡漾着又细又缓的波纹,那边却涌起汹涌澎湃的浪头,千姿百态,足够你作种种想象。所有的山全没在云底下,只有几座高峰露顶,作暗绿色,暗到几乎黑,那自然可以想象作海上的小岛。

在光明顶看天都峰和莲花峰,

因为是平视,看得最清楚。就岩石的纹理看,用中国画的术语就是就岩石的皱法看,这两个峰显然不同。天都峰几乎全部是垂直线条,所有线条排得相当密,

引起我们一种高耸挺拔的感觉。莲花峰的岩石大略成莲花瓣的形状,一瓣瓣堆叠得相当整齐,就整个峰看,我们想象到一朵初开的莲花。莲花峰这个名称不知道是谁给取的,居然形容得那么切当。

前边说我们绕过莲花峰的西半边到文殊院,这条路很不容易走。道上要经过鳌鱼背。鳌鱼背是巨大的岩石,

中部高起,坡度相当大。凿在岩石上的石级又陡又窄,右手边望下去是绝壁。下了鳌鱼背穿过鳌鱼洞,那是个天然的洞,从前人修山路就从洞里通过去。出了洞还得爬百步云梯,又是很陡很险的石级。这才到达文殊院。

从文殊院绕过天都峰的西南脚,这条路也不容易走。极窄的路介在石壁之间,石壁渗水,石级潮湿,立脚不稳就会滑倒。有几处石壁倾斜,跟对面的石壁构成个不完整的山洞,几乎碰着我们的头顶,我们就非弓着身子走不可。

走完了这段路,我们抬头望爬上天都峰的路,陡极了,大部分有铁链条作栏杆。我们本来不准备上去,望望也够了。据说将要到峰顶的时候有一段路叫鲫鱼背,那是很窄的一段山脊,只容一个人过,两边都没依傍,地势又那么高,心脏不强健的人是绝不敢过的。一阵雾气浮过,顶峰完全显露,我们望见了鲫鱼背,那里也有铁链条。我想,既然有铁链条,大概我也能过去。

我们也没上莲花峰。听说登莲花峰顶要穿过几个洞,像穿过藕孔似的。山峰既然比作莲花,

山洞自然联想到藕孔了。

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首