6 将相和 教案(表格式)

图片预览

文档简介

课题 6.将相和

授课者: 课型:新授 课时:第1课时

一、教材内容分析: 《将相和》是一个流传千年的动人故事,课文以战国时期,秦赵两国的矛盾为背景,记叙了“完璧归赵”“渑池之会”“负荆请罪”三个小故事,写出了廉颇和蔺相如由和到不和,又到和好的发生、发展过程,赞扬了蔺相如的机智勇敢和为国家利益顾全大局的政治远见,也赞扬了廉颇知错能改的精神,以及他们的爱国思想。三个小故事既相互独立,又有内在联系,全文层次分明,具有较强的故事性,人物性格鲜明,很受学生的喜欢。

二、学情分析: 五年级学生对历史故事的叙事结构(如矛盾冲突—解决过程)有基本感知,能复述“完璧归赵”“渑池会”等情节,但易将廉颇的“不服”简单归因于个人嫉妒,难以体悟战国群雄割据背景下“将相不和则国危”的深层逻辑;对蔺相如“避让”行为易误读为“懦弱”,而非“以退为进护国本”的政治智慧。教学中需借“战国七雄地图”具象化国家存亡压力,通过“角色辩论”(如“该不该负荆请罪”)引导学生透视“和”背后的家国情怀,并链接“班级事务矛盾调解”等现实情境,让“以和为贵”从历史典故升维为“以集体利益为先”的处世准则,实现文化传承与价值内化的共生。

三、核心素养目标: ①文化自信:学习历史故事,弘扬中国传统文化。 ②语言运用:快速默读课文,把握课文的主要内容。 ③思维能力:理清文章思路,划分层次,领悟三个故事之间的联系。 ④审美创造:通过人物的言行体会人物个性特点。

思政元素:以“负荆请罪”的千古佳话为载体,在“智勇双全”与“大局担当”的交织中深植“以家国大义消弭私心、用团结共济铸就长城”的精神基因,让“和”的力量升华为民族血脉中的永恒信仰。

四、教学重难点: 教学重点:快速默读课文,理清文章的脉络。理解三个小故事的前因后果。 教学难点:通过人物的言行体会人物个性特点。复述故事,弄清三个小故事之间的联系。

五、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习课文,查阅与本课相关的资料

六、学习活动设计:

教学环节一:激趣导入,板书课题

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.同学们,我们是一个班集体,我们应该团结一致。可如果同学们之间不团结会出现什么状况呢? 师:看来,我们都知道团结的重要性了。古人更知道这个,今天我们就学习一篇文章。(板书:将相和) 2.指学生简介背景。 3.看到课题,你想知道什么? 1、生自由讨论,汇报交流。 2、学生汇报:战国时期的赵国,有两个非常有名的人物:廉颇和蔺相如。“将相和”这个故事就发生在这两个人之间。 3、预设:看到课题,我想知道“将”“相”分别指谁?“将”“相”之间是怎样由和到不和又到和好的。 用问题导入,能激发学生的兴趣。简介背景能帮助学生理解课文。把握题目,通过题目初步理解课文。把握整体,弄清课文的主要内容。这样的方式有助于让学生快速把握课文。

教学环节二:快速默读课文,自学生字词

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1. 出示生字: 要求读准字音,掌握字形,理解字义,会组词。 2.借助工具书理解下列词语。 无价之宝 失信 抵御 理直气壮 完璧归赵 同心协力 负荆请罪 1.学生分小组学习生字。 2.学生汇报交流。 学生自主学习生字词,提升学生自主学习能力。

教学环节三:浏览课文,整体把握

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.在书上画出“将”“相”分别指谁。说说“和”是什么意思? 2.本文主要讲了一个什么故事? 1.预设:“将”指大将军廉颇,“相”指上卿蔺相如,“和”是和好、团结的意思。 2.预设:本文主要讲了廉颇和蔺相如由和到不和又到和好的故事。 抓住人物的语言、动作展现人物性格。把这个作为教学重点,有助于帮助学生把握人物,理解主题,还有助于学生的写作。

教学环节四:理清脉络,概括段意

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.师:本文讲了几个小故事?找出每个故事的起止,并用一个合适的小标题概括每个小故事的内容。 2.学习第一个小故事。 (1)指名朗读第一个小故事,理清层次。 (2)画出描写蔺相如言行的句子,根据人物的言行,分析蔺相如的性格特点。 找出故事的起因、经过、结果。 3.小结: 秦王企图骗取赵国的和氏璧,蔺相如带着和氏璧前往秦国,利用秦王说的以城换璧的话,随机应变,揭穿了秦王的骗局,巧妙地要回和氏璧,机智勇敢地和秦王斗争,做到了完璧归赵,被封为上大夫。 4.指导学生有感情地朗读第一个故事。 5.总结学习第一个故事的方法: (1)找出事情的起因、经过、结果,掌握故事的主要内容。 (2)画出描写人物言行的句子,分析人物的性格特点。 1.讨论交流:本文讲了三个小故事。 第一个故事(1—10)完璧归赵。 第二个故事(11—15)渑池之会。 第三个故事(16-18)负荆请罪。 3.(1)学生各抒己见,归纳整理。 预设: 起因:秦王企图骗取赵国的和氏璧。 经过:蔺相如机智勇敢斗秦王。 结果:蔺相如完璧归赵。 (2)讨论、交流、整理、预设: ①语言:“我愿意带着和氏璧到秦国去。如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他;如果……就没有动兵的理由。”(机智) 行动:当满朝文武为难时,蔺相如挺身而出。(表现出蔺相如的勇敢。) ②语言:“这块璧有点小毛病,让我指给您看。”(机智) 行动:当蔺相如觉察到秦王没有诚意换璧时,就上前一步,故意指出璧上有毛病,把和氏璧要回手中。(机智) ③语言:“我看你并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋和璧就一块撞碎在这柱子上!”(不畏强暴、机智勇敢。) 行动:捧着璧,往后退了几步,靠着柱子站定,举起和氏璧就要向柱子上撞。(不畏强暴、机智勇敢。) 总结、预习有利于帮助学生夯实基础,并为下节课的讲解做准备。

七、作业设计: 基础作业:抄写生字词。 巩固作业:简要复述“完璧归赵”的故事。 提升作业:预习“渑池之会”。

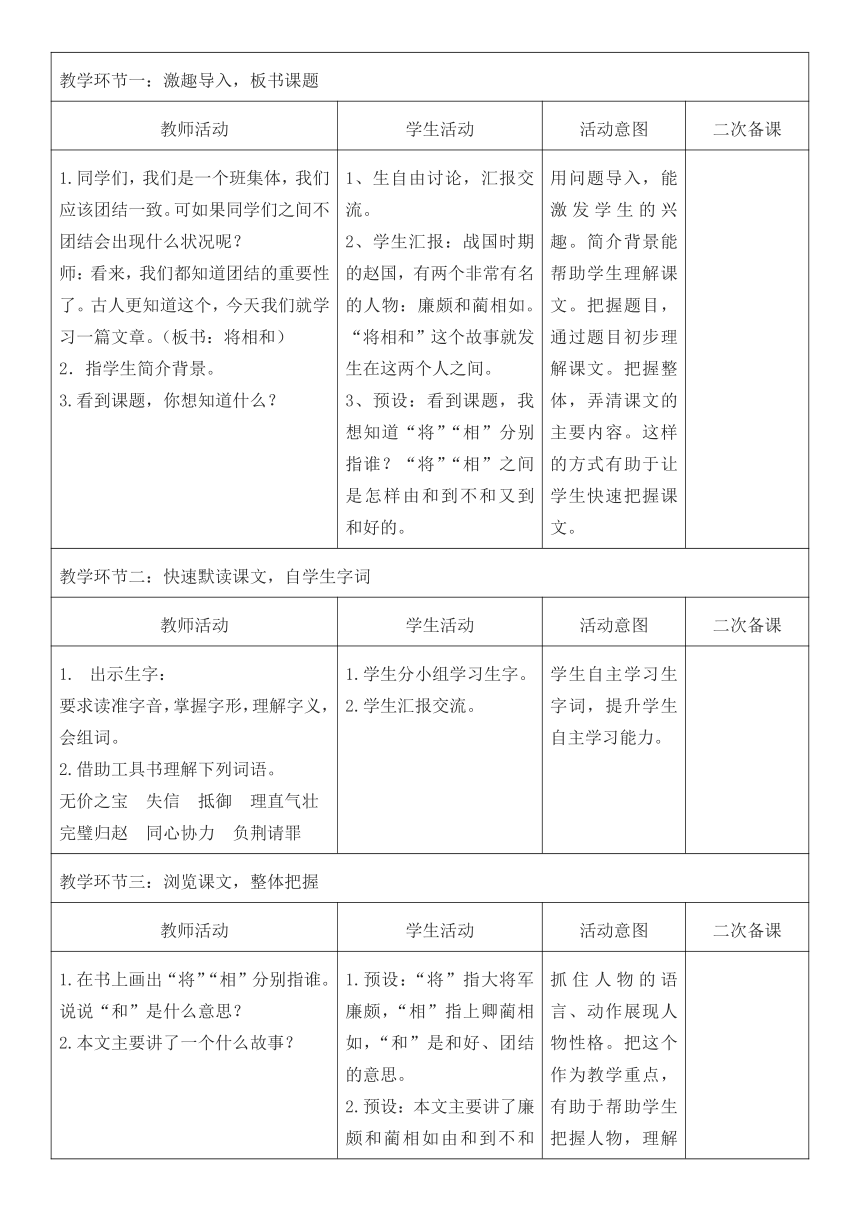

八、板书设计:

课题 6.将相和

授课者: 课型:新授 课时:第2课时

一、核心素养目标: ①文化自信:学习将相团结一致、全力合作的爱国主义精神。 ②语言运用:读写结合,用自己的话讲一个古代史书上的故事。 ③思维能力:抓住故事要点,复述故事。学习第二、第三个故事,了解每个故事的前因后果。复述故事,弄清三个故事之间的联系。 ④审美创造:正确、流利、有感情地朗读课文,分析描写人物的方法,感受人物形象,体会人物的美好品质。

二、教学重难点: 教学重点:快速默读课文,理清文章的脉络。理解三个小故事的前因后果。 教学难点:通过人物的言行体会人物个性特点。复述故事,弄清三个小故事之间的联系。

三、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习课文,查阅与本课相关的资料

四、学习活动设计:

教学环节一:复习导入

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.“将”“相”分别指谁?“和”是什么意思?本文主要写了一个什么故事?是由哪几个小故事组成的? 2.根据第一个故事,说说蔺相如这个人物的性格特点。 1.小组学习,讨论、汇报。 2.学生汇报交流。 设置复习检查这个环节,可以巩固上节课所学内容,同时引出这节课要讲的内容。

教学环节二:教师引导,进入新课

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.学习第二个小故事。 按照学习第一个小故事的方法学习第二个小故事。(板书:渑池之会) 思考:秦王为什么不敢拿赵王怎么样? 2.画出描写蔺相如言行的句子,分析人物的性格特点。 3.学习第三个小故事。(板书:负荆请罪)(1)默读第三个小故事,找出故事的起因、经过、结果。 (2)思考:廉颇说自己攻无不克战无不胜,是真的吗? (3)画出廉颇和蔺相如的言行。 ①分析:蔺相如的语言、行动,表现了蔺相如怎样的品质? ②分析:廉颇的语言、行动,表现了廉颇怎样的品质? (4)思考:将相和好的根本原因是什么?(详细说出因果联系;爱国是和好的根本原因。) (5)思考:负荆请罪中蔺相如解释自己不和廉颇针锋相对的一番话有几层含义?说明了什么? 1.学生汇报预设: 起因:秦王想侮辱赵王,要赵王鼓瑟,并且叫人记录下来。 经过:蔺相如针锋相对地逼秦王击缶,维护了赵国尊严。 结果:秦王没占到便宜,只好放赵王回国,相如再立大功,被封为上卿。) 生答:秦王不敢拿赵王怎么样,是因为他知道廉颇已经在边境上做好了准备。 2.学生汇报交流:讨论、交流、点拨:秦王让赵王击缶实际上是侮辱赵王,蔺相如为了维护国家荣誉,让秦王为赵王击缶,表现了蔺相如为了国家的荣誉,不畏强暴、机智勇敢的高尚品质。 3.(1)预设: 起因:廉颇不服,想找机会羞辱蔺相如,将相之间产生矛盾。 经过:蔺相如处处回避、忍辱退让。 结果:廉颇负荆请罪,将相和好。 (2)生答:从渑池会中,秦王因为廉颇在边境做好了准备而不敢动赵王这件事中可以看出廉颇说的是真的。 (3)学生讨论交流。 (4)学生汇报。 (5)学生读相关文字,并表达自己的观点。 用先把握内容,再分析人物性格的方法,能帮助学生很好地理解课文,把握人物的性格。

教学环节三:回顾全文,归纳中心

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.课文的三个小故事叙述了谁和谁的矛盾?根据矛盾性质的不同,这些矛盾可以归纳为哪两种矛盾? 2.贯串两种矛盾的中心人物是谁? 3.三个小故事间有什么联系? 哪是因,哪是果? 学生回答 通过合作探究的方式把握主旨,既能锻炼学生的合作意识,又能提高参与度,同时还能让学生从别人身上学到解决这类题目的方法。

教学环节四:总结、拓展

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

总结:本文通过典型事件来刻画人物形象;抓住人物言行来刻画人物的性格特点,使读者受到深刻的爱国主义教育。拓展:课下请同学们自读历史故事“刎颈之交”,进一步学习将相团结一致、全力合作的爱国主义精神。 再次读这三个故事。用自己的话讲故事。 让学生把自己的感想抒发出来,能让学生梳理思路,表达感受。

五、作业设计: 基础作业:摘抄自己喜欢的词语和句子,丰富积累。 巩固作业:用自己的话讲一讲这三个小故事。 提升作业:课下搜集更多关于《史记》的资料,激发阅读的兴趣。

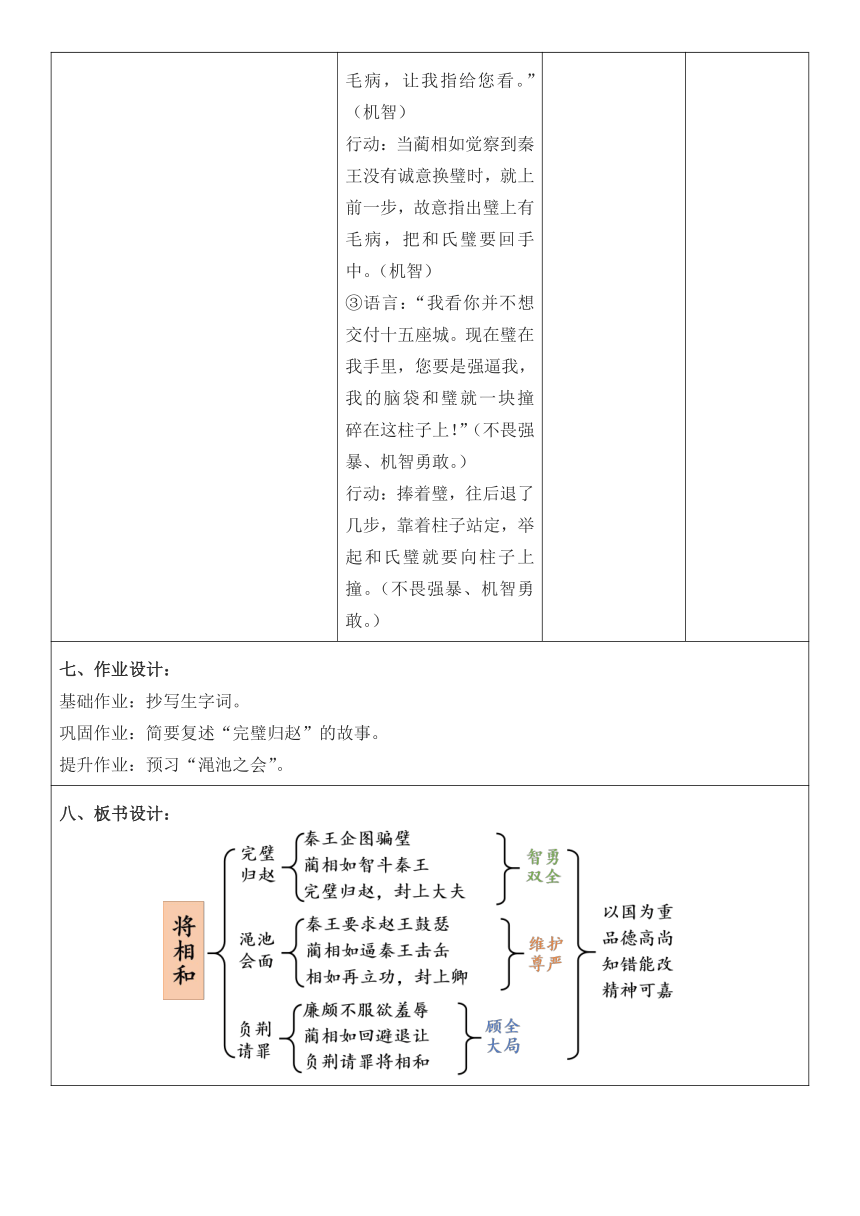

六、板书设计: 完璧归赵 -- 机智勇敢 将相和 渑池之会 -- 不畏强暴,机智勇敢 负荆请罪 蔺相如 -- 以国家利益为重,顾大局,识大体 廉颇 -- 居功自傲,性格直率,知错就改

七、教学反思与改进: 成功之处:在教学过程中的寻找蔺相如有何过人之处这个环节上,课堂上留出了充足的时间让学生反复读课文、思考,然后小组交流,每个学生经过讨论都形成了自己对于人物的理解。 不足之处:在课堂上忽略了训练学生有感情地朗读;对于人物形象的分析,老师包办代替的话语有些多,应放手让学生讨论交流。 改进措施:出于表达中心的需要,教材中有些地方的叙述比较简略,有的形成空白,教师在教学中可以抓住这些简略处,让学生进行补充练习。

授课者: 课型:新授 课时:第1课时

一、教材内容分析: 《将相和》是一个流传千年的动人故事,课文以战国时期,秦赵两国的矛盾为背景,记叙了“完璧归赵”“渑池之会”“负荆请罪”三个小故事,写出了廉颇和蔺相如由和到不和,又到和好的发生、发展过程,赞扬了蔺相如的机智勇敢和为国家利益顾全大局的政治远见,也赞扬了廉颇知错能改的精神,以及他们的爱国思想。三个小故事既相互独立,又有内在联系,全文层次分明,具有较强的故事性,人物性格鲜明,很受学生的喜欢。

二、学情分析: 五年级学生对历史故事的叙事结构(如矛盾冲突—解决过程)有基本感知,能复述“完璧归赵”“渑池会”等情节,但易将廉颇的“不服”简单归因于个人嫉妒,难以体悟战国群雄割据背景下“将相不和则国危”的深层逻辑;对蔺相如“避让”行为易误读为“懦弱”,而非“以退为进护国本”的政治智慧。教学中需借“战国七雄地图”具象化国家存亡压力,通过“角色辩论”(如“该不该负荆请罪”)引导学生透视“和”背后的家国情怀,并链接“班级事务矛盾调解”等现实情境,让“以和为贵”从历史典故升维为“以集体利益为先”的处世准则,实现文化传承与价值内化的共生。

三、核心素养目标: ①文化自信:学习历史故事,弘扬中国传统文化。 ②语言运用:快速默读课文,把握课文的主要内容。 ③思维能力:理清文章思路,划分层次,领悟三个故事之间的联系。 ④审美创造:通过人物的言行体会人物个性特点。

思政元素:以“负荆请罪”的千古佳话为载体,在“智勇双全”与“大局担当”的交织中深植“以家国大义消弭私心、用团结共济铸就长城”的精神基因,让“和”的力量升华为民族血脉中的永恒信仰。

四、教学重难点: 教学重点:快速默读课文,理清文章的脉络。理解三个小故事的前因后果。 教学难点:通过人物的言行体会人物个性特点。复述故事,弄清三个小故事之间的联系。

五、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习课文,查阅与本课相关的资料

六、学习活动设计:

教学环节一:激趣导入,板书课题

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.同学们,我们是一个班集体,我们应该团结一致。可如果同学们之间不团结会出现什么状况呢? 师:看来,我们都知道团结的重要性了。古人更知道这个,今天我们就学习一篇文章。(板书:将相和) 2.指学生简介背景。 3.看到课题,你想知道什么? 1、生自由讨论,汇报交流。 2、学生汇报:战国时期的赵国,有两个非常有名的人物:廉颇和蔺相如。“将相和”这个故事就发生在这两个人之间。 3、预设:看到课题,我想知道“将”“相”分别指谁?“将”“相”之间是怎样由和到不和又到和好的。 用问题导入,能激发学生的兴趣。简介背景能帮助学生理解课文。把握题目,通过题目初步理解课文。把握整体,弄清课文的主要内容。这样的方式有助于让学生快速把握课文。

教学环节二:快速默读课文,自学生字词

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1. 出示生字: 要求读准字音,掌握字形,理解字义,会组词。 2.借助工具书理解下列词语。 无价之宝 失信 抵御 理直气壮 完璧归赵 同心协力 负荆请罪 1.学生分小组学习生字。 2.学生汇报交流。 学生自主学习生字词,提升学生自主学习能力。

教学环节三:浏览课文,整体把握

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.在书上画出“将”“相”分别指谁。说说“和”是什么意思? 2.本文主要讲了一个什么故事? 1.预设:“将”指大将军廉颇,“相”指上卿蔺相如,“和”是和好、团结的意思。 2.预设:本文主要讲了廉颇和蔺相如由和到不和又到和好的故事。 抓住人物的语言、动作展现人物性格。把这个作为教学重点,有助于帮助学生把握人物,理解主题,还有助于学生的写作。

教学环节四:理清脉络,概括段意

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.师:本文讲了几个小故事?找出每个故事的起止,并用一个合适的小标题概括每个小故事的内容。 2.学习第一个小故事。 (1)指名朗读第一个小故事,理清层次。 (2)画出描写蔺相如言行的句子,根据人物的言行,分析蔺相如的性格特点。 找出故事的起因、经过、结果。 3.小结: 秦王企图骗取赵国的和氏璧,蔺相如带着和氏璧前往秦国,利用秦王说的以城换璧的话,随机应变,揭穿了秦王的骗局,巧妙地要回和氏璧,机智勇敢地和秦王斗争,做到了完璧归赵,被封为上大夫。 4.指导学生有感情地朗读第一个故事。 5.总结学习第一个故事的方法: (1)找出事情的起因、经过、结果,掌握故事的主要内容。 (2)画出描写人物言行的句子,分析人物的性格特点。 1.讨论交流:本文讲了三个小故事。 第一个故事(1—10)完璧归赵。 第二个故事(11—15)渑池之会。 第三个故事(16-18)负荆请罪。 3.(1)学生各抒己见,归纳整理。 预设: 起因:秦王企图骗取赵国的和氏璧。 经过:蔺相如机智勇敢斗秦王。 结果:蔺相如完璧归赵。 (2)讨论、交流、整理、预设: ①语言:“我愿意带着和氏璧到秦国去。如果秦王真的拿十五座城来换,我就把璧交给他;如果……就没有动兵的理由。”(机智) 行动:当满朝文武为难时,蔺相如挺身而出。(表现出蔺相如的勇敢。) ②语言:“这块璧有点小毛病,让我指给您看。”(机智) 行动:当蔺相如觉察到秦王没有诚意换璧时,就上前一步,故意指出璧上有毛病,把和氏璧要回手中。(机智) ③语言:“我看你并不想交付十五座城。现在璧在我手里,您要是强逼我,我的脑袋和璧就一块撞碎在这柱子上!”(不畏强暴、机智勇敢。) 行动:捧着璧,往后退了几步,靠着柱子站定,举起和氏璧就要向柱子上撞。(不畏强暴、机智勇敢。) 总结、预习有利于帮助学生夯实基础,并为下节课的讲解做准备。

七、作业设计: 基础作业:抄写生字词。 巩固作业:简要复述“完璧归赵”的故事。 提升作业:预习“渑池之会”。

八、板书设计:

课题 6.将相和

授课者: 课型:新授 课时:第2课时

一、核心素养目标: ①文化自信:学习将相团结一致、全力合作的爱国主义精神。 ②语言运用:读写结合,用自己的话讲一个古代史书上的故事。 ③思维能力:抓住故事要点,复述故事。学习第二、第三个故事,了解每个故事的前因后果。复述故事,弄清三个故事之间的联系。 ④审美创造:正确、流利、有感情地朗读课文,分析描写人物的方法,感受人物形象,体会人物的美好品质。

二、教学重难点: 教学重点:快速默读课文,理清文章的脉络。理解三个小故事的前因后果。 教学难点:通过人物的言行体会人物个性特点。复述故事,弄清三个小故事之间的联系。

三、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习课文,查阅与本课相关的资料

四、学习活动设计:

教学环节一:复习导入

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.“将”“相”分别指谁?“和”是什么意思?本文主要写了一个什么故事?是由哪几个小故事组成的? 2.根据第一个故事,说说蔺相如这个人物的性格特点。 1.小组学习,讨论、汇报。 2.学生汇报交流。 设置复习检查这个环节,可以巩固上节课所学内容,同时引出这节课要讲的内容。

教学环节二:教师引导,进入新课

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.学习第二个小故事。 按照学习第一个小故事的方法学习第二个小故事。(板书:渑池之会) 思考:秦王为什么不敢拿赵王怎么样? 2.画出描写蔺相如言行的句子,分析人物的性格特点。 3.学习第三个小故事。(板书:负荆请罪)(1)默读第三个小故事,找出故事的起因、经过、结果。 (2)思考:廉颇说自己攻无不克战无不胜,是真的吗? (3)画出廉颇和蔺相如的言行。 ①分析:蔺相如的语言、行动,表现了蔺相如怎样的品质? ②分析:廉颇的语言、行动,表现了廉颇怎样的品质? (4)思考:将相和好的根本原因是什么?(详细说出因果联系;爱国是和好的根本原因。) (5)思考:负荆请罪中蔺相如解释自己不和廉颇针锋相对的一番话有几层含义?说明了什么? 1.学生汇报预设: 起因:秦王想侮辱赵王,要赵王鼓瑟,并且叫人记录下来。 经过:蔺相如针锋相对地逼秦王击缶,维护了赵国尊严。 结果:秦王没占到便宜,只好放赵王回国,相如再立大功,被封为上卿。) 生答:秦王不敢拿赵王怎么样,是因为他知道廉颇已经在边境上做好了准备。 2.学生汇报交流:讨论、交流、点拨:秦王让赵王击缶实际上是侮辱赵王,蔺相如为了维护国家荣誉,让秦王为赵王击缶,表现了蔺相如为了国家的荣誉,不畏强暴、机智勇敢的高尚品质。 3.(1)预设: 起因:廉颇不服,想找机会羞辱蔺相如,将相之间产生矛盾。 经过:蔺相如处处回避、忍辱退让。 结果:廉颇负荆请罪,将相和好。 (2)生答:从渑池会中,秦王因为廉颇在边境做好了准备而不敢动赵王这件事中可以看出廉颇说的是真的。 (3)学生讨论交流。 (4)学生汇报。 (5)学生读相关文字,并表达自己的观点。 用先把握内容,再分析人物性格的方法,能帮助学生很好地理解课文,把握人物的性格。

教学环节三:回顾全文,归纳中心

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.课文的三个小故事叙述了谁和谁的矛盾?根据矛盾性质的不同,这些矛盾可以归纳为哪两种矛盾? 2.贯串两种矛盾的中心人物是谁? 3.三个小故事间有什么联系? 哪是因,哪是果? 学生回答 通过合作探究的方式把握主旨,既能锻炼学生的合作意识,又能提高参与度,同时还能让学生从别人身上学到解决这类题目的方法。

教学环节四:总结、拓展

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

总结:本文通过典型事件来刻画人物形象;抓住人物言行来刻画人物的性格特点,使读者受到深刻的爱国主义教育。拓展:课下请同学们自读历史故事“刎颈之交”,进一步学习将相团结一致、全力合作的爱国主义精神。 再次读这三个故事。用自己的话讲故事。 让学生把自己的感想抒发出来,能让学生梳理思路,表达感受。

五、作业设计: 基础作业:摘抄自己喜欢的词语和句子,丰富积累。 巩固作业:用自己的话讲一讲这三个小故事。 提升作业:课下搜集更多关于《史记》的资料,激发阅读的兴趣。

六、板书设计: 完璧归赵 -- 机智勇敢 将相和 渑池之会 -- 不畏强暴,机智勇敢 负荆请罪 蔺相如 -- 以国家利益为重,顾大局,识大体 廉颇 -- 居功自傲,性格直率,知错就改

七、教学反思与改进: 成功之处:在教学过程中的寻找蔺相如有何过人之处这个环节上,课堂上留出了充足的时间让学生反复读课文、思考,然后小组交流,每个学生经过讨论都形成了自己对于人物的理解。 不足之处:在课堂上忽略了训练学生有感情地朗读;对于人物形象的分析,老师包办代替的话语有些多,应放手让学生讨论交流。 改进措施:出于表达中心的需要,教材中有些地方的叙述比较简略,有的形成空白,教师在教学中可以抓住这些简略处,让学生进行补充练习。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地