统编版五年级上册 第六单元 语文园地六 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 统编版五年级上册 第六单元 语文园地六 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 23.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 10:12:13 | ||

图片预览

文档简介

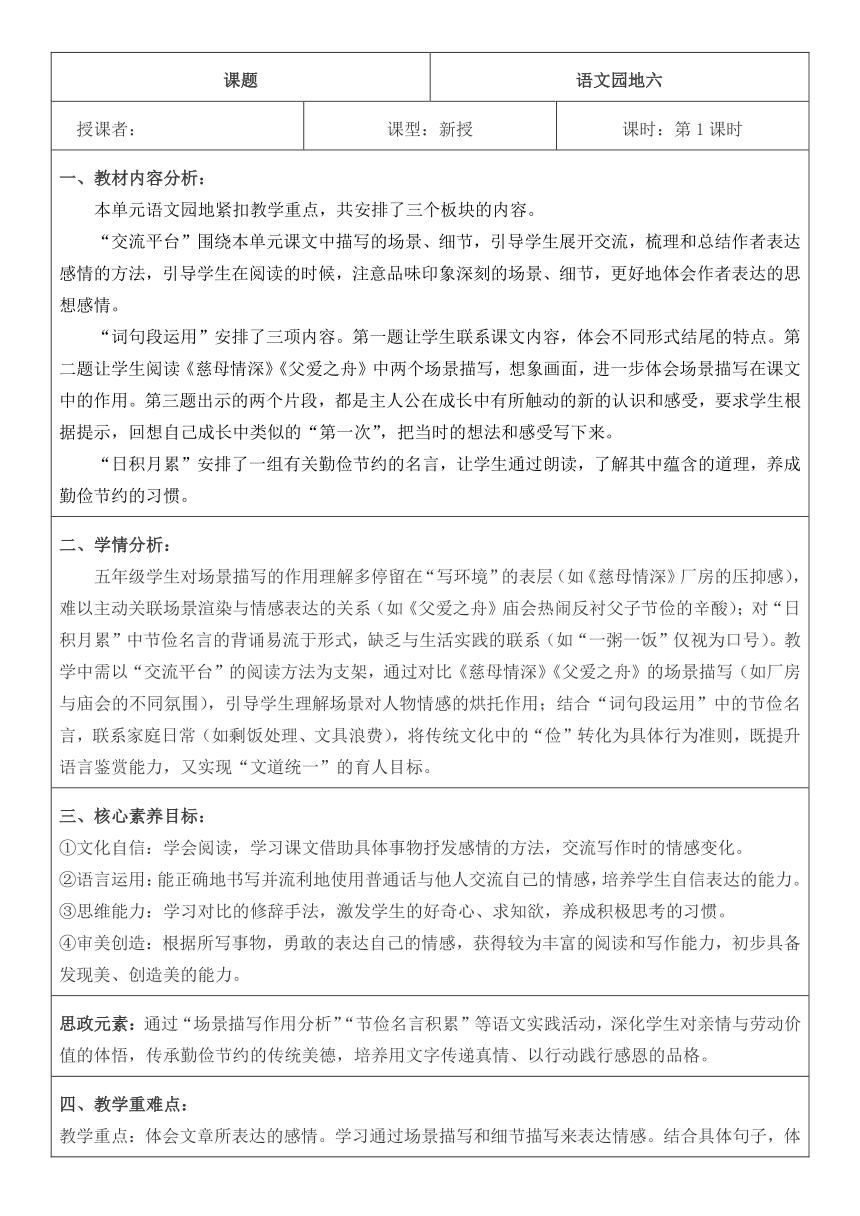

课题 语文园地六

授课者: 课型:新授 课时:第1课时

一、教材内容分析: 本单元语文园地紧扣教学重点,共安排了三个板块的内容。 “交流平台”围绕本单元课文中描写的场景、细节,引导学生展开交流,梳理和总结作者表达感情的方法,引导学生在阅读的时候,注意品味印象深刻的场景、细节,更好地体会作者表达的思想感情。 “词句段运用”安排了三项内容。第一题让学生联系课文内容,体会不同形式结尾的特点。第二题让学生阅读《慈母情深》《父爱之舟》中两个场景描写,想象画面,进一步体会场景描写在课文中的作用。第三题出示的两个片段,都是主人公在成长中有所触动的新的认识和感受,要求学生根据提示,回想自己成长中类似的“第一次”,把当时的想法和感受写下来。 “日积月累”安排了一组有关勤俭节约的名言,让学生通过朗读,了解其中蕴含的道理,养成勤俭节约的习惯。

二、学情分析: 五年级学生对场景描写的作用理解多停留在“写环境”的表层(如《慈母情深》厂房的压抑感),难以主动关联场景渲染与情感表达的关系(如《父爱之舟》庙会热闹反衬父子节俭的辛酸);对“日积月累”中节俭名言的背诵易流于形式,缺乏与生活实践的联系(如“一粥一饭”仅视为口号)。教学中需以“交流平台”的阅读方法为支架,通过对比《慈母情深》《父爱之舟》的场景描写(如厂房与庙会的不同氛围),引导学生理解场景对人物情感的烘托作用;结合“词句段运用”中的节俭名言,联系家庭日常(如剩饭处理、文具浪费),将传统文化中的“俭”转化为具体行为准则,既提升语言鉴赏能力,又实现“文道统一”的育人目标。

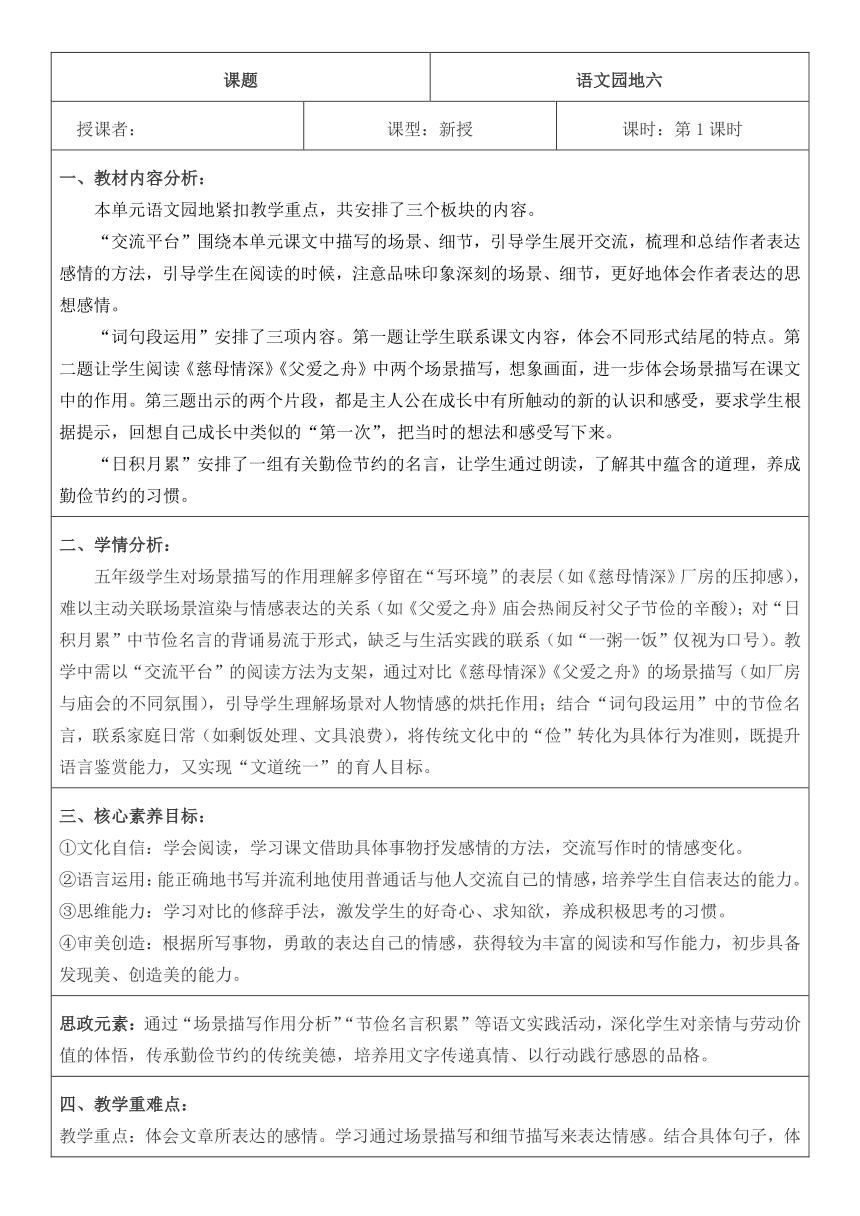

三、核心素养目标: ①文化自信:学会阅读,学习课文借助具体事物抒发感情的方法,交流写作时的情感变化。 ②语言运用:能正确地书写并流利地使用普通话与他人交流自己的情感,培养学生自信表达的能力。 ③思维能力:学习对比的修辞手法,激发学生的好奇心、求知欲,养成积极思考的习惯。 ④审美创造:根据所写事物,勇敢的表达自己的情感,获得较为丰富的阅读和写作能力,初步具备发现美、创造美的能力。

思政元素:通过“场景描写作用分析”“节俭名言积累”等语文实践活动,深化学生对亲情与劳动价值的体悟,传承勤俭节约的传统美德,培养用文字传递真情、以行动践行感恩的品格。

四、教学重难点: 教学重点:体会文章所表达的感情。学习通过场景描写和细节描写来表达情感。结合具体句子,体会场景描写的作用。 教学难点:体会文章结尾的特点,学习写好结尾。试着写一写成长中的“第一次”。

五、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习“语文园地”

六、学习活动设计:

教学环节一:学习“交流平台”

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

导入:它,是世界上最伟大的爱,无数文人墨客曾赞美它;它,又是最渺小的爱,它就在我们身边,我们却常常看不到它。本单元我们学习的三篇课文讲的就是这种爱。(父母之爱)回顾课文内容,想一想哪些地方让你感受到了父母子女之间浓浓的深情。 教师小结:通过刚才的交流,我们发现作者的感情有时是通过文中描写的场景表达出来的,有时是蕴含在一个个细节中。我们抓住印象深刻的场景和细节来品味,就可以更好地体会到作者表达的感情。 预设1.《慈母情深》第29自然段中的“母亲掏衣兜,掏出一卷揉得皱皱的毛票,用皲裂的手指数着”这处细节描写中,我体会到了母亲对“我”读书的支持和无私的爱。 预设2.从《慈母情深》第7自然段描写母亲工作场景的内容中,看出了母亲工作环境的恶劣,而母亲在如此恶劣的环境下工作就是为了养活这一家子,从中也体会到了母亲对孩子们竭尽全力的爱。 预设3.从《父爱之舟》第3自然段写我和父亲住小客栈的内容中体会到了父亲对“我”深切的爱,还有“我”对父亲的理解和感激。 通过对本单元课文的内容回顾,让学生了解阅读能给我们带来丰富的知识,陶冶我们的情操,给我们的身心带来快乐。激发学生的阅读兴趣。

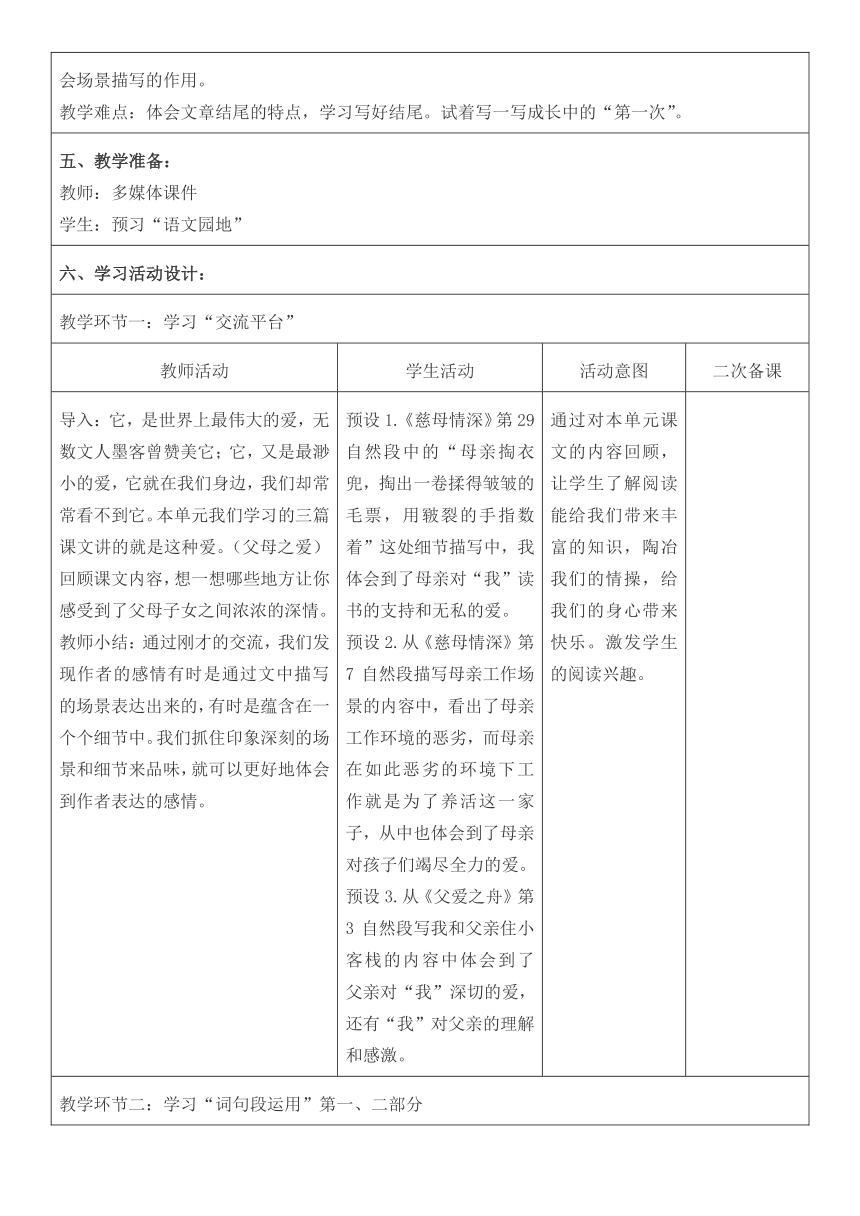

教学环节二:学习“词句段运用”第一、二部分

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

(一)体会不同结尾的特点。 1.读一读“词句段运用”第一题中的三个结尾,边读边思考:这三篇文章的结尾分别和文章的其他部分有什么联系? 2.这三篇文章的结尾有个共同点,就是与前面内容相照应。它们或者是与开头照应,或者是与题目照应。请你再读一读,结合文章内容、主旨想一想:这三个结尾有什么不同点? 3.小结:成功的结尾,能使读者更深入、更透彻地理解文章内容,进一步领会文章的主旨。精彩的结尾,能唤起读者的思考与共鸣,增强文章的感染力。 (二)体会场景描写在课文中的作用。 1.读“词句段运用”第二题,在这两个场景中挑选一个,说说在这段场景描写中,你体会到了什么? 2.小结:场景描写不仅能让我们体会到作者的感情,还能在烘托氛围的同时衬托人物形象。 预设1.《慈母情深》的结尾照应了文章开头,表现了母亲支持“我”读书对“我”人生的影响。《桂花雨》和《“精彩极了”和“糟糕透了”》的结尾和题目相照应。 预设2.《慈母情深》结尾的省略号蕴含着对母亲无尽的感激之情。《桂花雨》的结尾点明了主题,表达了作者对童年的留恋以及浓厚的思乡之情。(《“精彩极了”和“糟糕透了”》结尾揭示和深化了主题,点明了作者成年后对父母之爱的不同表达方式的理解和感激,让文章主旨更加深刻。 预设3:从母亲工作的场景中,我体会到了母亲工作环境的恶劣,感受到了母亲工作的辛劳。(出示课件16)从“我”和父亲逛庙会的场景中,我体会到了庙会的热闹,感受到了儿子对父亲的体谅。 根据给出的三组典型的句子,先让学生读一读,然后仔细体会一下这三组句子在描写上的相似点;然后教师进行小结,指导学生理解对比写法的特点和作用。

七、作业设计: 基础作业:抄写本单元重点词语,熟读课文, 巩固作业:完成练习册 拓展作业:完成修辞手法的句子练习。

八、板书设计: 语文园地六 交流平台 词句段运用

课题 语文园地六

授课者: 课型:新授 课时:第2课时

一、核心素养目标: ①文化自信:学会阅读,学习课文借助具体事物抒发感情的方法,交流写作时的情感变化。 ②语言运用:能正确地书写并流利地使用普通话与他人交流自己的情感,培养学生自信表达的能力。 ③思维能力:学习对比的修辞手法,激发学生的好奇心、求知欲,养成积极思考的习惯。 ④审美创造:根据所写事物,勇敢的表达自己的情感,获得较为丰富的阅读和写作能力,初步具备发现美、创造美的能力。

二、教学重难点: 教学重点:体会文章所表达的感情。学习通过场景描写和细节描写来表达情感。结合具体句子,体会场景描写的作用。 教学难点:体会文章结尾的特点,学习写好结尾。试着写一写成长中的“第一次”。

三、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习“语文园地”

四、学习活动设计:

教学环节一:学习“词句段运用”第三部分

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

读例句,发现共同点:想一想这样的第一次是在什么情况下出现的,表达了作者怎样的心情? 两句话都表达了自己成长过程中有所触动的新的认识和感受,懂得体谅亲人的不易,内心感到愧疚,知道要感恩父母,回报父母。 1.小组交流,联系自己的成长经历,回忆自己“第一次”的经历。 2.集体交流,扩宽思路。 3.自由写一写。 提示:事情用一两句话概述,不需要展开,重点把内心触动写具体,表达真情实感。 让学生收集身边人的感人故事,表达自己的真实情感。

教学环节二:二、学习“日积月累”

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.自读“日积月累”中的句子,注意读准字音,读通句子。 2.理解句子大意。 (1)克勤于邦,克俭于家。 大意:对于国家能够勤勤恳恳,对于家庭能够勤俭持家。 (2)居安思危,戒奢以俭。 大意:处在安乐的环境中,要想到可能有的危险,用节俭来消除奢侈。 (3)由俭入奢易,由奢入俭难。 大意:由节俭进入奢侈(是)容易(的),由奢侈进入节俭(却)困难(了)。 (4)一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。 大意:一粥一饭,应当想到得来是不容易的;一丝一线,应常想到,这些东西生产出来是很艰难的。 4.名句运用。(出示课件) 5.积累拓展:关于勤俭节约的其他名言。 1.学生自读句子,了解大意。 2.学生提出未能理解的部分,师生共同解决。 3.同桌之间互相说一说。 4.提供以下语境,尝试运用。 (1)食堂打算悬挂一幅标语,你认为哪一句合适?生回答。 (2)爷爷想写一幅字挂在书房的墙上,你认为写哪一句合适?生回答。 5.生拓展交流:关于勤俭节约的名句。 古诗学习重在读与悟,通过抓古诗中的字词、想象画面等方式,逐步加深学生对古诗内容的理解,培养他们欣赏、理解、积累古诗的能力。

五、作业设计: 基础作业:修改自己的小练笔“第一次”的经历 巩固作业:完成练习册 拓展作业:背诵关于勤俭节约的名言

六、板书设计: 语文园地六 写自己的第一次经历 日结月累

七、教学反思与改进: 成功之处:在“词句段运用”环节的教学中,让学生在充分阅读的基础上体会段落的意思,在教师的指导下明确写作目的,这样能让学生很好地把握特点,从而指导学生进行写作。 不足之处:在“交流平台”的学习中,针对学生的回答评价不及时,对教材的挖掘不够细致,学生体会不到位。 改进措施:教学“日积月累”栏目时,让学生在朗读的基础上先用自己的话说说意思,这样能锻炼学生的表达能力和理解能力。同时在理解意思的基础上背诵,能减轻背诵的负担。

授课者: 课型:新授 课时:第1课时

一、教材内容分析: 本单元语文园地紧扣教学重点,共安排了三个板块的内容。 “交流平台”围绕本单元课文中描写的场景、细节,引导学生展开交流,梳理和总结作者表达感情的方法,引导学生在阅读的时候,注意品味印象深刻的场景、细节,更好地体会作者表达的思想感情。 “词句段运用”安排了三项内容。第一题让学生联系课文内容,体会不同形式结尾的特点。第二题让学生阅读《慈母情深》《父爱之舟》中两个场景描写,想象画面,进一步体会场景描写在课文中的作用。第三题出示的两个片段,都是主人公在成长中有所触动的新的认识和感受,要求学生根据提示,回想自己成长中类似的“第一次”,把当时的想法和感受写下来。 “日积月累”安排了一组有关勤俭节约的名言,让学生通过朗读,了解其中蕴含的道理,养成勤俭节约的习惯。

二、学情分析: 五年级学生对场景描写的作用理解多停留在“写环境”的表层(如《慈母情深》厂房的压抑感),难以主动关联场景渲染与情感表达的关系(如《父爱之舟》庙会热闹反衬父子节俭的辛酸);对“日积月累”中节俭名言的背诵易流于形式,缺乏与生活实践的联系(如“一粥一饭”仅视为口号)。教学中需以“交流平台”的阅读方法为支架,通过对比《慈母情深》《父爱之舟》的场景描写(如厂房与庙会的不同氛围),引导学生理解场景对人物情感的烘托作用;结合“词句段运用”中的节俭名言,联系家庭日常(如剩饭处理、文具浪费),将传统文化中的“俭”转化为具体行为准则,既提升语言鉴赏能力,又实现“文道统一”的育人目标。

三、核心素养目标: ①文化自信:学会阅读,学习课文借助具体事物抒发感情的方法,交流写作时的情感变化。 ②语言运用:能正确地书写并流利地使用普通话与他人交流自己的情感,培养学生自信表达的能力。 ③思维能力:学习对比的修辞手法,激发学生的好奇心、求知欲,养成积极思考的习惯。 ④审美创造:根据所写事物,勇敢的表达自己的情感,获得较为丰富的阅读和写作能力,初步具备发现美、创造美的能力。

思政元素:通过“场景描写作用分析”“节俭名言积累”等语文实践活动,深化学生对亲情与劳动价值的体悟,传承勤俭节约的传统美德,培养用文字传递真情、以行动践行感恩的品格。

四、教学重难点: 教学重点:体会文章所表达的感情。学习通过场景描写和细节描写来表达情感。结合具体句子,体会场景描写的作用。 教学难点:体会文章结尾的特点,学习写好结尾。试着写一写成长中的“第一次”。

五、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习“语文园地”

六、学习活动设计:

教学环节一:学习“交流平台”

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

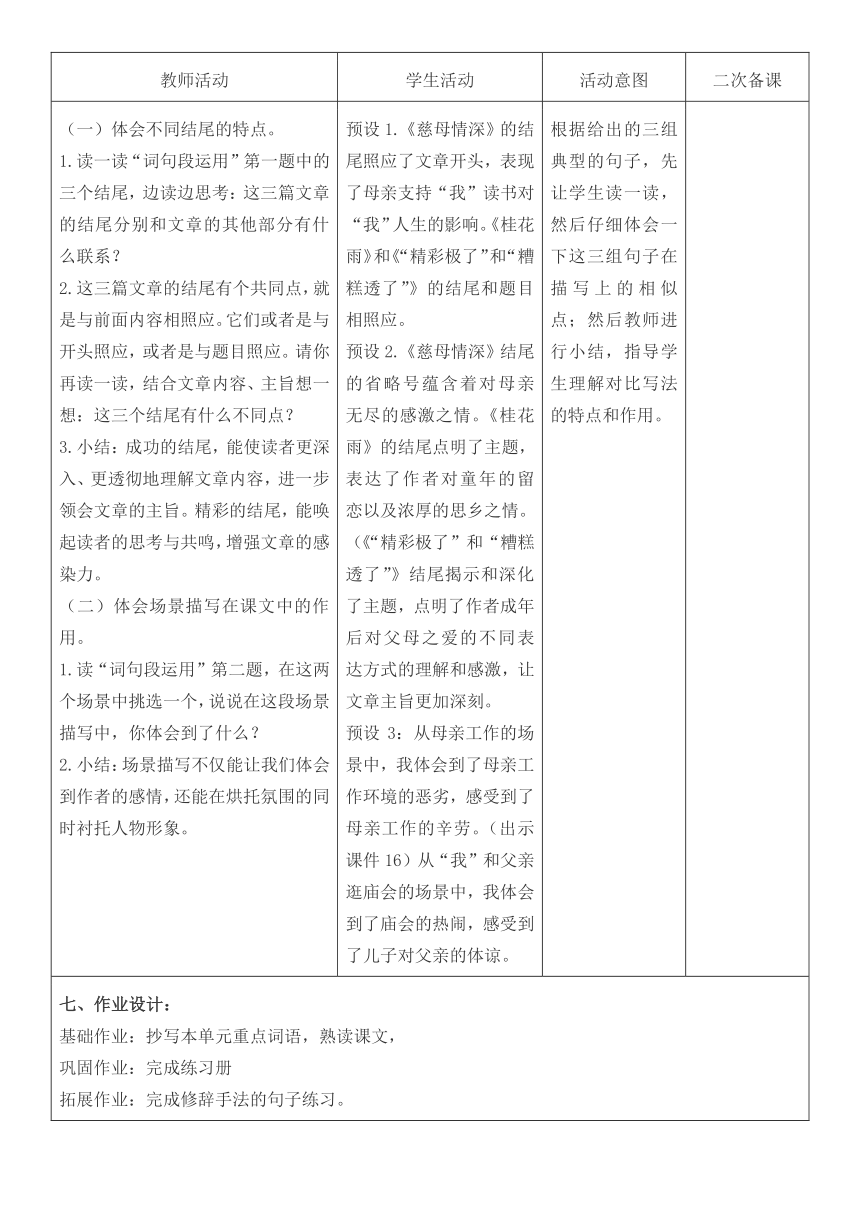

导入:它,是世界上最伟大的爱,无数文人墨客曾赞美它;它,又是最渺小的爱,它就在我们身边,我们却常常看不到它。本单元我们学习的三篇课文讲的就是这种爱。(父母之爱)回顾课文内容,想一想哪些地方让你感受到了父母子女之间浓浓的深情。 教师小结:通过刚才的交流,我们发现作者的感情有时是通过文中描写的场景表达出来的,有时是蕴含在一个个细节中。我们抓住印象深刻的场景和细节来品味,就可以更好地体会到作者表达的感情。 预设1.《慈母情深》第29自然段中的“母亲掏衣兜,掏出一卷揉得皱皱的毛票,用皲裂的手指数着”这处细节描写中,我体会到了母亲对“我”读书的支持和无私的爱。 预设2.从《慈母情深》第7自然段描写母亲工作场景的内容中,看出了母亲工作环境的恶劣,而母亲在如此恶劣的环境下工作就是为了养活这一家子,从中也体会到了母亲对孩子们竭尽全力的爱。 预设3.从《父爱之舟》第3自然段写我和父亲住小客栈的内容中体会到了父亲对“我”深切的爱,还有“我”对父亲的理解和感激。 通过对本单元课文的内容回顾,让学生了解阅读能给我们带来丰富的知识,陶冶我们的情操,给我们的身心带来快乐。激发学生的阅读兴趣。

教学环节二:学习“词句段运用”第一、二部分

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

(一)体会不同结尾的特点。 1.读一读“词句段运用”第一题中的三个结尾,边读边思考:这三篇文章的结尾分别和文章的其他部分有什么联系? 2.这三篇文章的结尾有个共同点,就是与前面内容相照应。它们或者是与开头照应,或者是与题目照应。请你再读一读,结合文章内容、主旨想一想:这三个结尾有什么不同点? 3.小结:成功的结尾,能使读者更深入、更透彻地理解文章内容,进一步领会文章的主旨。精彩的结尾,能唤起读者的思考与共鸣,增强文章的感染力。 (二)体会场景描写在课文中的作用。 1.读“词句段运用”第二题,在这两个场景中挑选一个,说说在这段场景描写中,你体会到了什么? 2.小结:场景描写不仅能让我们体会到作者的感情,还能在烘托氛围的同时衬托人物形象。 预设1.《慈母情深》的结尾照应了文章开头,表现了母亲支持“我”读书对“我”人生的影响。《桂花雨》和《“精彩极了”和“糟糕透了”》的结尾和题目相照应。 预设2.《慈母情深》结尾的省略号蕴含着对母亲无尽的感激之情。《桂花雨》的结尾点明了主题,表达了作者对童年的留恋以及浓厚的思乡之情。(《“精彩极了”和“糟糕透了”》结尾揭示和深化了主题,点明了作者成年后对父母之爱的不同表达方式的理解和感激,让文章主旨更加深刻。 预设3:从母亲工作的场景中,我体会到了母亲工作环境的恶劣,感受到了母亲工作的辛劳。(出示课件16)从“我”和父亲逛庙会的场景中,我体会到了庙会的热闹,感受到了儿子对父亲的体谅。 根据给出的三组典型的句子,先让学生读一读,然后仔细体会一下这三组句子在描写上的相似点;然后教师进行小结,指导学生理解对比写法的特点和作用。

七、作业设计: 基础作业:抄写本单元重点词语,熟读课文, 巩固作业:完成练习册 拓展作业:完成修辞手法的句子练习。

八、板书设计: 语文园地六 交流平台 词句段运用

课题 语文园地六

授课者: 课型:新授 课时:第2课时

一、核心素养目标: ①文化自信:学会阅读,学习课文借助具体事物抒发感情的方法,交流写作时的情感变化。 ②语言运用:能正确地书写并流利地使用普通话与他人交流自己的情感,培养学生自信表达的能力。 ③思维能力:学习对比的修辞手法,激发学生的好奇心、求知欲,养成积极思考的习惯。 ④审美创造:根据所写事物,勇敢的表达自己的情感,获得较为丰富的阅读和写作能力,初步具备发现美、创造美的能力。

二、教学重难点: 教学重点:体会文章所表达的感情。学习通过场景描写和细节描写来表达情感。结合具体句子,体会场景描写的作用。 教学难点:体会文章结尾的特点,学习写好结尾。试着写一写成长中的“第一次”。

三、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习“语文园地”

四、学习活动设计:

教学环节一:学习“词句段运用”第三部分

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

读例句,发现共同点:想一想这样的第一次是在什么情况下出现的,表达了作者怎样的心情? 两句话都表达了自己成长过程中有所触动的新的认识和感受,懂得体谅亲人的不易,内心感到愧疚,知道要感恩父母,回报父母。 1.小组交流,联系自己的成长经历,回忆自己“第一次”的经历。 2.集体交流,扩宽思路。 3.自由写一写。 提示:事情用一两句话概述,不需要展开,重点把内心触动写具体,表达真情实感。 让学生收集身边人的感人故事,表达自己的真实情感。

教学环节二:二、学习“日积月累”

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.自读“日积月累”中的句子,注意读准字音,读通句子。 2.理解句子大意。 (1)克勤于邦,克俭于家。 大意:对于国家能够勤勤恳恳,对于家庭能够勤俭持家。 (2)居安思危,戒奢以俭。 大意:处在安乐的环境中,要想到可能有的危险,用节俭来消除奢侈。 (3)由俭入奢易,由奢入俭难。 大意:由节俭进入奢侈(是)容易(的),由奢侈进入节俭(却)困难(了)。 (4)一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。 大意:一粥一饭,应当想到得来是不容易的;一丝一线,应常想到,这些东西生产出来是很艰难的。 4.名句运用。(出示课件) 5.积累拓展:关于勤俭节约的其他名言。 1.学生自读句子,了解大意。 2.学生提出未能理解的部分,师生共同解决。 3.同桌之间互相说一说。 4.提供以下语境,尝试运用。 (1)食堂打算悬挂一幅标语,你认为哪一句合适?生回答。 (2)爷爷想写一幅字挂在书房的墙上,你认为写哪一句合适?生回答。 5.生拓展交流:关于勤俭节约的名句。 古诗学习重在读与悟,通过抓古诗中的字词、想象画面等方式,逐步加深学生对古诗内容的理解,培养他们欣赏、理解、积累古诗的能力。

五、作业设计: 基础作业:修改自己的小练笔“第一次”的经历 巩固作业:完成练习册 拓展作业:背诵关于勤俭节约的名言

六、板书设计: 语文园地六 写自己的第一次经历 日结月累

七、教学反思与改进: 成功之处:在“词句段运用”环节的教学中,让学生在充分阅读的基础上体会段落的意思,在教师的指导下明确写作目的,这样能让学生很好地把握特点,从而指导学生进行写作。 不足之处:在“交流平台”的学习中,针对学生的回答评价不及时,对教材的挖掘不够细致,学生体会不到位。 改进措施:教学“日积月累”栏目时,让学生在朗读的基础上先用自己的话说说意思,这样能锻炼学生的表达能力和理解能力。同时在理解意思的基础上背诵,能减轻背诵的负担。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地