21.古诗词三首 教案(表格式)

图片预览

文档简介

课题 21.古诗词三首

授课者: 课型:新授 课时:第1课时

一、教材内容分析: 《古诗三首》是以读写为主的课。这三首诗分别表达了诗人不同的情感。《山居秋暝》体现出诗人对田园生活的赞美和向往之情;《枫桥夜泊》体现出诗人寂寞、孤独的愁苦;《长相思》体现出诗人对故园的思念之情。这三首诗在写法上有相同点,那就是通过具体的景物描写来表达自己的情感。

二、学情分析: 五年级的学生基本上可以借助注释、工具书、想象画面等多种方法来初步读懂古诗词的大意,对学习古诗词也有一定的热情。学生已积累了一些不同内容的古诗学习方法,而本课中的诗歌比较简单、易懂,所以学起来相对容易。

三、核心素养目标: ①文化自信:初读课文,品读三首古诗,感受到体会作家笔下的语言文字美,激发学生对经典文学作品的喜爱之情。 ②语言运用:正确、流利地朗读古诗。学习本课通过静态描写和动态描写的手法和从多角度描写事物的美。 ③思维能力:讨论交流,辨析作者运用的静态描写和动态描写的手法写事物,体会这一写作手法的好处。 ④审美创造:通过反复品读古诗,体会作者借助具体事物抒发感情的方法,感受作者思想感情,并学会热爱大自然。

思政元素:通过“明月松间照,清泉石上流”的山水意境,引导学生感悟人与自然和谐共生的生态智慧,体会王维超脱名利、追求心灵自由的品格境界,培养淡泊宁静的生活态度与尊重自然的生态文明意识。

四、教学重难点: 教学重点:借助注释,体会诗句中的静态描写和动态描写,想象诗词描绘的景象。 教学难点:试着体会作者的思想感情

五、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习课文,查阅书籍或上网查找,搜集王维、张继、纳兰性德的资料。

六、学习活动设计:

教学环节一:阅读导读页,导入新课

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.导入新课:同学们,今天咱们将进入第七单元的学习,咱们先来读一读单元导读页上的这句话,说一说你知道了什么? 师小结过渡:是的,在这个单元的学习中我们将一起去领略世间万物的美好。我们再来了解一下这个单元的语文要素和习作要点。今天我们先来学习这个单元的第一课:《古诗词三首》。 1.齐读“四时景物皆成趣”。 预设:这句话我了解到这个单元的课文描写的是不同的景物。 2.读单元语文要素和习作要点。 由单元导读页入手导入新课,让学生对单元整体编排有一个清晰的认识,激发学生的学习兴趣,为接下来的学习做好铺垫。)

教学环节二:反复朗读,把握节奏

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

一、教师导入 中国是一个诗的国度,唐朝是一个诗的时代,孕育出了一个灿若明星的庞大诗人群体。王维就是其中的一个。今天让我们一起学习《山居秋暝》来走近王维,走近他的诗歌。 板书课题(山居秋暝) 1.教师提问:你会背诵哪些写景的古诗? 2.介绍王维。(课件出示王维简介) 二、反复朗读,把握节奏 1.请同学们自由反复朗读这首诗,要求读通、读顺。(学生读几遍后抽查朗读情况) 2.根据朗读古诗的要求进行吟诵指导,并注意教给学生朗读方法——注意三字尾的停顿。因为古人作诗多为即兴吟诵,三字尾是一个主要的音步,之前的是每两字为一音步,三字尾中按意群可划分为1、2和2、1型。故本诗的朗读节奏为“○○//○○/○”。 3.教师示范朗读后,指导学生读好。 1.齐读课题。 2.预设1:望庐山瀑布。 预设2:春晓。 3.教师范读,学生自读。 教给学生朗读古诗的技巧和方法,这也体现了对学生学习方法上的辅导,让学生掌握朗读古诗的方法,培养学生的自学能力。

教学环节三:赏析全诗,体会意境

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.解诗题。 教师引导学生理解目:谁能借助注释说说“山居秋暝”是什么意思? 教师小结:“山居”指山中居所。“暝”的日字旁说明它和太阳有关,通过注释我知道它指的就是傍晚。因此“秋暝”说的是秋天的傍晚。诗题可理解为诗人在山林的居所看到的秋天傍晚时的景色。 2.借助注释,初步理解诗意。 (1)教师过渡:学习一首古诗,你一般会用什么方法来理解诗意呢? (2)解诗意。 教师引导学生合作自学:请同学们借助注释和插图试着理解每一句的诗意,不好理解的记下来,在小组里互相交流一下。一会儿我们全班进行交流。 师评价指导:很好,诗句的意思基本理解了。我们来一起看看怎么能把诗句的意思说得既准确又富有画面感。古诗很多时候可以说一字一意一画面。比如“空山”我们可通过字义组合,想象画面的方式来理解;或者借助之前学过的《鹿柴》中的“空山不见人”来理解。而“晚来秋”可以结合生活经验,想一想:秋天的傍晚的天气给你的感觉是什么样的?谁再来试着说一说? 教师评价引导:特别好,有画面感了,谁来用自己的话说说第三、四句的诗意,来描述一下诗中所写的雨后山林的景色? 教师引导:“竹喧、莲动、春芳”等词都可以通过字义组合,想象画面的方法理解,而“归浣女”和“下渔舟”可理解为“浣女归”“渔舟下”。谁来说一说第五、六句诗的意思? 点拨:“竹喧”指竹林里传来喧笑声。“浣女”指洗衣物的女子。“莲动”指莲叶晃动。“下渔船”指渔船顺流而下。 教师小结:是啊,多么美的诗,多么美的景,太有画面感了。我们说“一切景语皆情语”。这美好的山林秋景,引发了作者怎样的情感呢?谁来说说最后两句诗的意思? 点拨:“春芳”指春天的花草。“王孙”指诗人自己。 教师小结:是啊,能在这样的秋色中流连徜徉,哪还用在意春天的消逝。 教师引导:用自己的话把诗句的意思连起来说一说。 1.预设:“暝”的意思是日落时分,天色将晚。所以“山居秋暝”的意思就是在山里看到的秋天傍晚的景色。 2.预设1:结合注释理解。 预设2:结合插图展开想象。 学生自学。 小组合作,教师巡视指导。 全班交流。 预设:“空山新雨后,天气晚来秋”的意思是“空无一人的山里刚下了一场雨,秋天的傍晚天气很凉”。 预设:“空山”指空旷的山林,“晚来秋”指秋天的傍晚天气凉爽。诗句的大意是空旷的山中刚刚下过一场秋雨,天气清凉,傍晚时分让人感受到阵阵秋意。 预设:皎洁的月光透过松林洒落下来,清澈的泉水从石头上潺潺流过。 预设:竹林里传来喧笑声,原来是一群洗衣的女子归来了,莲叶晃动,原来是渔船顺流而下。 预设:“随意春芳歇,王孙自可留”的意思就是任凭春天的花草凋谢,可我还是愿意长留在这里,长久居于此地。 学生自主说一说古诗大意,教师巡视指导。 这首诗自然朴素,不加雕饰,选取富有特征的景物,描绘出清幽明丽、活泼新鲜的图画。有“明月松间照”的宁静,有“竹喧”“莲动”的喧闹;有“翠竹”“青莲”的悦目色彩,有“淙淙流泉”的悦耳声响。动静结合,声色并茂,这一切又是那样的和谐自然,不愧是“诗中有画”。在这幅图画中,似乎没有诗人的活动,只有自然山水,但实际上,诗人处处表现着自己:诗人之所以选择这些景物,刻画得如此优美动人,正是借此来表达自己的理想与追求,这也是本诗的艺术特色。

教学环节四:想象画面,体会诗中的动静之美

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

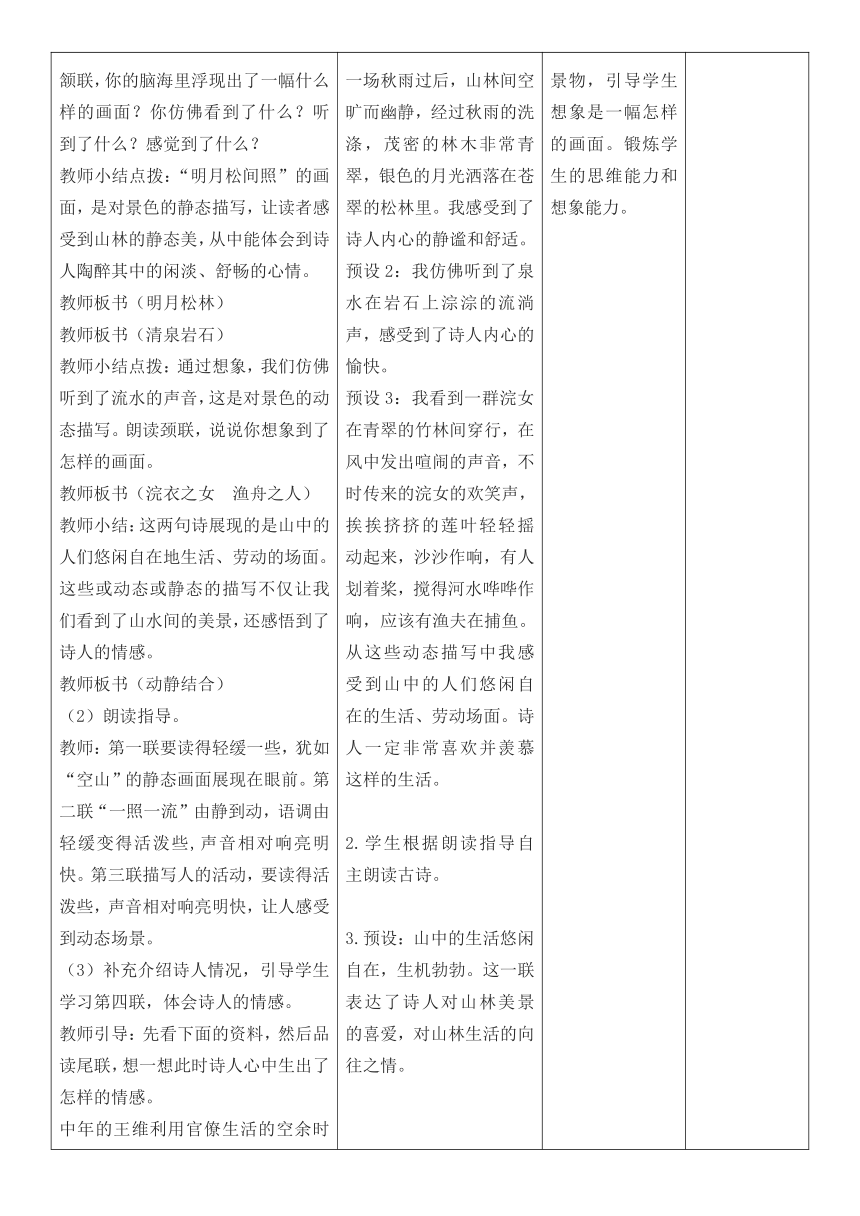

(1)教师引导:自由读诗的首联、颔联,你的脑海里浮现出了一幅什么样的画面?你仿佛看到了什么?听到了什么?感觉到了什么? 教师小结点拨:“明月松间照”的画面,是对景色的静态描写,让读者感受到山林的静态美,从中能体会到诗人陶醉其中的闲淡、舒畅的心情。 教师板书(明月松林) 教师板书(清泉岩石) 教师小结点拨:通过想象,我们仿佛听到了流水的声音,这是对景色的动态描写。朗读颈联,说说你想象到了怎样的画面。 教师板书(浣衣之女 渔舟之人) 教师小结:这两句诗展现的是山中的人们悠闲自在地生活、劳动的场面。这些或动态或静态的描写不仅让我们看到了山水间的美景,还感悟到了诗人的情感。 教师板书(动静结合) (2)朗读指导。 教师:第一联要读得轻缓一些,犹如“空山”的静态画面展现在眼前。第二联“一照一流”由静到动,语调由轻缓变得活泼些,声音相对响亮明快。第三联描写人的活动,要读得活泼些,声音相对响亮明快,让人感受到动态场景。 (3)补充介绍诗人情况,引导学生学习第四联,体会诗人的情感。 教师引导:先看下面的资料,然后品读尾联,想一想此时诗人心中生出了怎样的情感。 中年的王维利用官僚生活的空余时间,在京城的南蓝田山麓修建了一所别墅,以修养身心。该别墅原为初唐诗人宋之问所有,那是一座很宽阔的去处,有山有湖,有树林也有溪谷,其间散布着若干馆舍。王维与他的知心好友度着悠闲自在的生活,过着半官半隐的生活。 教师板书(留) 教师引导学生整体感受古诗,了解诗人洁身自好的品质。 1.预设1:我仿佛看到了,一场秋雨过后,山林间空旷而幽静,经过秋雨的洗涤,茂密的林木非常青翠,银色的月光洒落在苍翠的松林里。我感受到了诗人内心的静谧和舒适。 预设2:我仿佛听到了泉水在岩石上淙淙的流淌声,感受到了诗人内心的愉快。 预设3:我看到一群浣女在青翠的竹林间穿行,在风中发出喧闹的声音,不时传来的浣女的欢笑声,挨挨挤挤的莲叶轻轻摇动起来,沙沙作响,有人划着桨,搅得河水哗哗作响,应该有渔夫在捕鱼。从这些动态描写中我感受到山中的人们悠闲自在的生活、劳动场面。诗人一定非常喜欢并羡慕这样的生活。 2.学生根据朗读指导自主朗读古诗。 3.预设:山中的生活悠闲自在,生机勃勃。这一联表达了诗人对山林美景的喜爱,对山林生活的向往之情。 根据诗中描写的景物,引导学生想象是一幅怎样的画面。锻炼学生的思维能力和想象能力。

七、作业设计: 基础作业:抄写词语,背诵《山居秋暝》 巩固作业: 提升作业:

八、板书设计:

课题 21.古诗词三首

授课者: 课型:新授 课时:第2课时

一、核心素养目标: ①文化自信:初读课文,品读三首古诗,感受到体会作家笔下的语言文字美,激发学生对经典文学作品的喜爱之情。 ②语言运用:正确、流利地朗读古诗。学习本课通过静态描写和动态描写的手法和从多角度描写事物的美。 ③思维能力:讨论交流,辨析作者运用的静态描写和动态描写的手法写事物,体会这一写作手法的好处。 ④审美创造:通过反复品读古诗,体会作者借助具体事物抒发感情的方法,感受作者思想感情,并学会热爱大自然。

思政元素:以“江枫渔火对愁眠”的孤寂羁旅意象,引导学生理解诗人身处困境仍心系家国的深沉情怀,感悟逆境中坚守精神家园的坚韧品格,培育直面挑战时的乐观心态与责任担当意识。

二、教学重难点: 教学重点:借助注释,体会诗句中的静态描写和动态描写,想象诗词描绘的景象。 教学难点:试着体会作者的思想感情

三、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习课文,查阅书籍或上网查找,搜集王维、张继、纳兰性德的资料。

四、学习活动设计:

教学环节一:解释题,古诗导入

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.破题。 师:“枫桥夜泊”是什么意思? 师:有补充的吗? 师:谁停的? 师总结:张继把船停在枫桥边过夜而写下这首诗,因为这首诗,让一座小小的寺庙和一座名不见经传的桥流传千古,也让张继名垂青史。 2.介绍作者 课件出示作者张继简介。 3.介绍写作背景。 课件出示写作背景。 1.学生齐读课题。 2.生:夜晚在枫桥边停泊。 生:把船停在枫桥边过夜。 生:张继。 由解诗题导入,了解这首诗的主题,感受诗的意境。

教学环节二:自主学习,理解诗意

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

教师引导:请大家运用学习《山居秋暝》的方法,小组合作学习这首诗。 (1)教师出示学习提示。 ①读一读:读准字音,读出节奏。 ②说一说:根据注释,说说诗意。 ③画一画:画出诗中的景物名称。 ④想一想:诗句让你想象到了什么样的画面。 (2)全班汇报交流。教师指名读,相机正音。 教师点拨: 月落:上弦月升起得早,半夜时便会渐渐沉落。 霜满天:是诗人身处深秋夜里的一种感觉,形容天气很冷。可以引导学生结合实际生活尝试理解。 对愁眠:如果学生理解有困难,可以简单地转化为“愁对江枫渔火”,从而疏通诗句的大意,即诗人忧愁地对着江枫渔火难以入眠。 (3)引导学生用自己的话说说整首诗的意思。 1.自由读课文。 2.学生汇报,指名读诗。 3.学生交流难懂的词句。 4.预设:漫天寒霜里,月亮在乌鸦的啼叫声中慢慢西沉。江边枫叶摇曳,渔船上的灯火点点,面对这些景象,诗人心中充满愁绪。此时,姑苏城外寒山寺半夜敲响的钟声传入客船。 诗人是选择不同景物、不同时空,或选择相同景物却从不同角度来表达自己独特心情的。对景物进行了细致的描写,通过动静态描写把风景与诗人的情感融为一体,表达出诗人的心境。

教学环节三:想象画面,感悟诗人的情感

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

教师引导学生品读古诗,边读边想象画面:这首诗写在什么时间?诗人看到了什么? 教师板书(月落 江枫 渔火) 教师提问:诗人听到了什么?诗中描写了哪些声音? 教师板书(乌啼 钟声) 教师继续引导:诗人感受到了什么?眼前的景色又给你怎样的感觉? 进一步追问:你觉得诗中的哪一个字最能表达诗人此时此刻的情感? 教师板书(愁) 教师小结:在这个秋天的夜晚,诗人泊舟苏州外的枫桥。江南水乡清冷、幽静的夜景,令诗人愁绪万千。此时,又听到钟声悠悠传来,引发了诗人悠远的思绪和无尽的感慨,怎一个愁字了得!让我们带着这样的感慨,再来朗诵这首诗。 主题概括:在《枫桥夜泊》这首诗中,诗人勾画了月落乌啼、霜天寒夜、江枫渔火、孤舟客子等景象,有景有情有声有色,抒发了自己漂泊在外的愁苦寂寞之情。 预设:这首诗写在深秋夜半,诗人抬头仰望,看到月亮逐渐沉落,江边的枫树与点点的渔火默默相对,江边停着一只孤单的来自他乡的客船。 预设:听到几声乌鸦的啼叫,寒山寺一阵阵悠长的钟声传到客船上。 预设1:诗人感受到孤独和凄凉。 预设2:场面清冷、寂静,能感受到诗人因避难他乡、远离故土而产生的孤独感。 预设:愁。 《枫桥夜泊》,对景物进行了细致的描述,有夜半难眠的客船夜景。诗通过这些风景与诗人的情感融为一体,表达出诗人的心境。

五、作业设计: 基础作业:背诵《枫桥夜泊》 巩固作业:完成练习册 提升作业:

六、板书设计:

课题 21.古诗词三首

授课者: 课型:新授 课时:第3课时

一、核心素养目标: ①文化自信:初读课文,品读三首古诗,感受到体会作家笔下的语言文字美,激发学生对经典文学作品的喜爱之情。 ②语言运用:正确、流利地朗读古诗。学习本课通过静态描写和动态描写的手法和从多角度描写事物的美。 ③思维能力:讨论交流,辨析作者运用的静态描写和动态描写的手法写事物,体会这一写作手法的好处。 ④审美创造:通过反复品读古诗,体会作者借助具体事物抒发感情的方法,感受作者思想感情,并学会热爱大自然。

思政元素:通过“聒碎乡心梦不成”的羁旅苦寒描写,引导学生感悟诗人对故土文化的深切眷恋,理解离散中坚守精神归属的生命意义,培育对文化根源的珍视与家国同心的责任意识。

二、教学重难点: 教学重点:借助注释,体会诗句中的静态描写和动态描写,想象诗词描绘的景象。 教学难点:试着体会作者的思想感情

三、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习课文,查阅书籍或上网查找,搜集王维、张继、纳兰性德的资料。

四、学习活动设计:

教学环节一:学法迁移,导入新课

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.导入:学习古诗词,我们要善于抓住诗眼,品味诗情。这也是我们上节课在学习古诗的时候用到的方法,这节课我们继续使用这样的方法学习一首词——《长相思》 2.引学:这是一首词,句式有长有短,所以又叫长短句。这首词又抒发了作者的什么情怀 让我们先扫清字词障碍。 3.出示学习提示。 (1)自由读两遍,读准字音。 (2)指导识记多音字:更 1.交流总结:运用抓 住意象品读词句的方法可以帮助理解诗情。 2.倾听教师介绍,了解《长相思》的体裁。 3.初读,按照学习提示自学生字。 (1)读词,读准“榆、畔、聒”等的读音。 (2)了解“更”在本课的音及义。 教师根据学生自由读的情况,引导抓住诗眼初步体会诗情。初读词,要指导学生读好停顿,也可利用范读来正音。

教学环节二:自主研读,理解内容

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.指名读《长相思》,顺势学习这首词。 课件出示上阙: 山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。 (1)指名朗读,思考:上阕写了哪些景物? (2)交流:从哪些词可以看出这些景物向我们传递出怎样的情感 说出感受。 (3)小结:诗中的景物也叫意象,关注意象,读好句子,我们可以体会诗人的情感。再读上阙,体会情感。 2.课件出示下阕引导学生自学: 风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。 (1)出示自学提示,指导学生学习。 (2)巡视指导学生的读书和批注。 (3)聆听学生回报,相机指导朗读。 1.共同学习上阕。 (1)一名同学朗读上阕,其他同学注意找到上阕中写到的景物:山、水、榆关、灯。 (2)小组交流汇报。 ①两个“一程”写出了山水迢迢,路途遥远,从中可以感受到诗人怀揣忧愁。(读“山一程,水一程”) ②从“夜深千帐灯”感受到孤寂愁苦的情绪。(读“夜深千帐灯”) (3)带着自己的体会读读上阕。如:三名同学分别朗读,全班齐读。 2.根据自学提示,自学下阕。 (1)自由读下阕,动手圈画词中意象。 (2)抓住词语,理解意思,读出感受,写出读书批注。 (3)汇报要点: ①“风、雪、乡心、故园”这些景物是下阕所描写的。 ②“风雪”“一更”从环境的恶劣烘托诗人的凄苦愁绪,那声音整夜未停让思念家乡的心无法入睡。(多人朗诵下阕) 引导学生慢读句子,边读边品味景物及关键词。把握学生交流的要点,在说不透彻时,教师加以引导并梳理语言。同时,注意让学生读出自己的个性体验。学生自学下阕的前提是学会上阕的学法,即找意象、品词、说感受、读出体会。教师在教学时,着重引导学生进行有感情地朗读,体会诗人的情感。处理朗读可以尝试配乐、慢读、节奏变化、轻读个别词等方法。

教学环节三:指导书写,积累语言

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.出示本节课要写 的生字“榆、畔”,指名读。提供自主学习写字的机会。 2.教师示范写个别字,相机指导。 3.巡视,订正学生书写。 4.出示诗词,再次朗读,积累。 1.观察生字在书写时需要注意的地方,想一想怎样才能把字写得正确、美观。 2.交流发现这两个字都是左右结构的字,左窄右宽。自主书写。 3.观察教师的范写,练习并对照,发现问题自主订正。 4.有感情地朗读,熟读成诵。 指导书写时,先引导学生观察生字的结构、关键笔画所在的位置及书写注意事项。范写时,要引导学生认真观察教师执笔的姿势、运笔的动作,感受汉字的结构美。注意整合同样结构的字的相同写法,引导学生在书写时做到行款整齐,有一定速度。

五、作业设计: 基础作业:抄写词语,熟读《长相思》 巩固作业:完成练习册 提升作业:背诵《长相思》

六、板书设计:

七、教学反思与改进: 成功之处:在对学生进行古诗词教学时,本节课特别注意加强对字义的讲解,同时引导学生积累古诗词字义,同时加强学生对资料感知、运用的能力。 不足之处:留给学生交流的时间不足,学生之间互动较少,教师没有照顾到所有学生的学习状态,这些需要在今后的教学中注意。 改进措施:由于古诗距离现代比较久远,语意、语法等都有很大变革,所以古诗教学一定要着重培养学生自主学习的意识,提高学生自主学习的能力。

授课者: 课型:新授 课时:第1课时

一、教材内容分析: 《古诗三首》是以读写为主的课。这三首诗分别表达了诗人不同的情感。《山居秋暝》体现出诗人对田园生活的赞美和向往之情;《枫桥夜泊》体现出诗人寂寞、孤独的愁苦;《长相思》体现出诗人对故园的思念之情。这三首诗在写法上有相同点,那就是通过具体的景物描写来表达自己的情感。

二、学情分析: 五年级的学生基本上可以借助注释、工具书、想象画面等多种方法来初步读懂古诗词的大意,对学习古诗词也有一定的热情。学生已积累了一些不同内容的古诗学习方法,而本课中的诗歌比较简单、易懂,所以学起来相对容易。

三、核心素养目标: ①文化自信:初读课文,品读三首古诗,感受到体会作家笔下的语言文字美,激发学生对经典文学作品的喜爱之情。 ②语言运用:正确、流利地朗读古诗。学习本课通过静态描写和动态描写的手法和从多角度描写事物的美。 ③思维能力:讨论交流,辨析作者运用的静态描写和动态描写的手法写事物,体会这一写作手法的好处。 ④审美创造:通过反复品读古诗,体会作者借助具体事物抒发感情的方法,感受作者思想感情,并学会热爱大自然。

思政元素:通过“明月松间照,清泉石上流”的山水意境,引导学生感悟人与自然和谐共生的生态智慧,体会王维超脱名利、追求心灵自由的品格境界,培养淡泊宁静的生活态度与尊重自然的生态文明意识。

四、教学重难点: 教学重点:借助注释,体会诗句中的静态描写和动态描写,想象诗词描绘的景象。 教学难点:试着体会作者的思想感情

五、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习课文,查阅书籍或上网查找,搜集王维、张继、纳兰性德的资料。

六、学习活动设计:

教学环节一:阅读导读页,导入新课

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.导入新课:同学们,今天咱们将进入第七单元的学习,咱们先来读一读单元导读页上的这句话,说一说你知道了什么? 师小结过渡:是的,在这个单元的学习中我们将一起去领略世间万物的美好。我们再来了解一下这个单元的语文要素和习作要点。今天我们先来学习这个单元的第一课:《古诗词三首》。 1.齐读“四时景物皆成趣”。 预设:这句话我了解到这个单元的课文描写的是不同的景物。 2.读单元语文要素和习作要点。 由单元导读页入手导入新课,让学生对单元整体编排有一个清晰的认识,激发学生的学习兴趣,为接下来的学习做好铺垫。)

教学环节二:反复朗读,把握节奏

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

一、教师导入 中国是一个诗的国度,唐朝是一个诗的时代,孕育出了一个灿若明星的庞大诗人群体。王维就是其中的一个。今天让我们一起学习《山居秋暝》来走近王维,走近他的诗歌。 板书课题(山居秋暝) 1.教师提问:你会背诵哪些写景的古诗? 2.介绍王维。(课件出示王维简介) 二、反复朗读,把握节奏 1.请同学们自由反复朗读这首诗,要求读通、读顺。(学生读几遍后抽查朗读情况) 2.根据朗读古诗的要求进行吟诵指导,并注意教给学生朗读方法——注意三字尾的停顿。因为古人作诗多为即兴吟诵,三字尾是一个主要的音步,之前的是每两字为一音步,三字尾中按意群可划分为1、2和2、1型。故本诗的朗读节奏为“○○//○○/○”。 3.教师示范朗读后,指导学生读好。 1.齐读课题。 2.预设1:望庐山瀑布。 预设2:春晓。 3.教师范读,学生自读。 教给学生朗读古诗的技巧和方法,这也体现了对学生学习方法上的辅导,让学生掌握朗读古诗的方法,培养学生的自学能力。

教学环节三:赏析全诗,体会意境

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.解诗题。 教师引导学生理解目:谁能借助注释说说“山居秋暝”是什么意思? 教师小结:“山居”指山中居所。“暝”的日字旁说明它和太阳有关,通过注释我知道它指的就是傍晚。因此“秋暝”说的是秋天的傍晚。诗题可理解为诗人在山林的居所看到的秋天傍晚时的景色。 2.借助注释,初步理解诗意。 (1)教师过渡:学习一首古诗,你一般会用什么方法来理解诗意呢? (2)解诗意。 教师引导学生合作自学:请同学们借助注释和插图试着理解每一句的诗意,不好理解的记下来,在小组里互相交流一下。一会儿我们全班进行交流。 师评价指导:很好,诗句的意思基本理解了。我们来一起看看怎么能把诗句的意思说得既准确又富有画面感。古诗很多时候可以说一字一意一画面。比如“空山”我们可通过字义组合,想象画面的方式来理解;或者借助之前学过的《鹿柴》中的“空山不见人”来理解。而“晚来秋”可以结合生活经验,想一想:秋天的傍晚的天气给你的感觉是什么样的?谁再来试着说一说? 教师评价引导:特别好,有画面感了,谁来用自己的话说说第三、四句的诗意,来描述一下诗中所写的雨后山林的景色? 教师引导:“竹喧、莲动、春芳”等词都可以通过字义组合,想象画面的方法理解,而“归浣女”和“下渔舟”可理解为“浣女归”“渔舟下”。谁来说一说第五、六句诗的意思? 点拨:“竹喧”指竹林里传来喧笑声。“浣女”指洗衣物的女子。“莲动”指莲叶晃动。“下渔船”指渔船顺流而下。 教师小结:是啊,多么美的诗,多么美的景,太有画面感了。我们说“一切景语皆情语”。这美好的山林秋景,引发了作者怎样的情感呢?谁来说说最后两句诗的意思? 点拨:“春芳”指春天的花草。“王孙”指诗人自己。 教师小结:是啊,能在这样的秋色中流连徜徉,哪还用在意春天的消逝。 教师引导:用自己的话把诗句的意思连起来说一说。 1.预设:“暝”的意思是日落时分,天色将晚。所以“山居秋暝”的意思就是在山里看到的秋天傍晚的景色。 2.预设1:结合注释理解。 预设2:结合插图展开想象。 学生自学。 小组合作,教师巡视指导。 全班交流。 预设:“空山新雨后,天气晚来秋”的意思是“空无一人的山里刚下了一场雨,秋天的傍晚天气很凉”。 预设:“空山”指空旷的山林,“晚来秋”指秋天的傍晚天气凉爽。诗句的大意是空旷的山中刚刚下过一场秋雨,天气清凉,傍晚时分让人感受到阵阵秋意。 预设:皎洁的月光透过松林洒落下来,清澈的泉水从石头上潺潺流过。 预设:竹林里传来喧笑声,原来是一群洗衣的女子归来了,莲叶晃动,原来是渔船顺流而下。 预设:“随意春芳歇,王孙自可留”的意思就是任凭春天的花草凋谢,可我还是愿意长留在这里,长久居于此地。 学生自主说一说古诗大意,教师巡视指导。 这首诗自然朴素,不加雕饰,选取富有特征的景物,描绘出清幽明丽、活泼新鲜的图画。有“明月松间照”的宁静,有“竹喧”“莲动”的喧闹;有“翠竹”“青莲”的悦目色彩,有“淙淙流泉”的悦耳声响。动静结合,声色并茂,这一切又是那样的和谐自然,不愧是“诗中有画”。在这幅图画中,似乎没有诗人的活动,只有自然山水,但实际上,诗人处处表现着自己:诗人之所以选择这些景物,刻画得如此优美动人,正是借此来表达自己的理想与追求,这也是本诗的艺术特色。

教学环节四:想象画面,体会诗中的动静之美

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

(1)教师引导:自由读诗的首联、颔联,你的脑海里浮现出了一幅什么样的画面?你仿佛看到了什么?听到了什么?感觉到了什么? 教师小结点拨:“明月松间照”的画面,是对景色的静态描写,让读者感受到山林的静态美,从中能体会到诗人陶醉其中的闲淡、舒畅的心情。 教师板书(明月松林) 教师板书(清泉岩石) 教师小结点拨:通过想象,我们仿佛听到了流水的声音,这是对景色的动态描写。朗读颈联,说说你想象到了怎样的画面。 教师板书(浣衣之女 渔舟之人) 教师小结:这两句诗展现的是山中的人们悠闲自在地生活、劳动的场面。这些或动态或静态的描写不仅让我们看到了山水间的美景,还感悟到了诗人的情感。 教师板书(动静结合) (2)朗读指导。 教师:第一联要读得轻缓一些,犹如“空山”的静态画面展现在眼前。第二联“一照一流”由静到动,语调由轻缓变得活泼些,声音相对响亮明快。第三联描写人的活动,要读得活泼些,声音相对响亮明快,让人感受到动态场景。 (3)补充介绍诗人情况,引导学生学习第四联,体会诗人的情感。 教师引导:先看下面的资料,然后品读尾联,想一想此时诗人心中生出了怎样的情感。 中年的王维利用官僚生活的空余时间,在京城的南蓝田山麓修建了一所别墅,以修养身心。该别墅原为初唐诗人宋之问所有,那是一座很宽阔的去处,有山有湖,有树林也有溪谷,其间散布着若干馆舍。王维与他的知心好友度着悠闲自在的生活,过着半官半隐的生活。 教师板书(留) 教师引导学生整体感受古诗,了解诗人洁身自好的品质。 1.预设1:我仿佛看到了,一场秋雨过后,山林间空旷而幽静,经过秋雨的洗涤,茂密的林木非常青翠,银色的月光洒落在苍翠的松林里。我感受到了诗人内心的静谧和舒适。 预设2:我仿佛听到了泉水在岩石上淙淙的流淌声,感受到了诗人内心的愉快。 预设3:我看到一群浣女在青翠的竹林间穿行,在风中发出喧闹的声音,不时传来的浣女的欢笑声,挨挨挤挤的莲叶轻轻摇动起来,沙沙作响,有人划着桨,搅得河水哗哗作响,应该有渔夫在捕鱼。从这些动态描写中我感受到山中的人们悠闲自在的生活、劳动场面。诗人一定非常喜欢并羡慕这样的生活。 2.学生根据朗读指导自主朗读古诗。 3.预设:山中的生活悠闲自在,生机勃勃。这一联表达了诗人对山林美景的喜爱,对山林生活的向往之情。 根据诗中描写的景物,引导学生想象是一幅怎样的画面。锻炼学生的思维能力和想象能力。

七、作业设计: 基础作业:抄写词语,背诵《山居秋暝》 巩固作业: 提升作业:

八、板书设计:

课题 21.古诗词三首

授课者: 课型:新授 课时:第2课时

一、核心素养目标: ①文化自信:初读课文,品读三首古诗,感受到体会作家笔下的语言文字美,激发学生对经典文学作品的喜爱之情。 ②语言运用:正确、流利地朗读古诗。学习本课通过静态描写和动态描写的手法和从多角度描写事物的美。 ③思维能力:讨论交流,辨析作者运用的静态描写和动态描写的手法写事物,体会这一写作手法的好处。 ④审美创造:通过反复品读古诗,体会作者借助具体事物抒发感情的方法,感受作者思想感情,并学会热爱大自然。

思政元素:以“江枫渔火对愁眠”的孤寂羁旅意象,引导学生理解诗人身处困境仍心系家国的深沉情怀,感悟逆境中坚守精神家园的坚韧品格,培育直面挑战时的乐观心态与责任担当意识。

二、教学重难点: 教学重点:借助注释,体会诗句中的静态描写和动态描写,想象诗词描绘的景象。 教学难点:试着体会作者的思想感情

三、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习课文,查阅书籍或上网查找,搜集王维、张继、纳兰性德的资料。

四、学习活动设计:

教学环节一:解释题,古诗导入

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.破题。 师:“枫桥夜泊”是什么意思? 师:有补充的吗? 师:谁停的? 师总结:张继把船停在枫桥边过夜而写下这首诗,因为这首诗,让一座小小的寺庙和一座名不见经传的桥流传千古,也让张继名垂青史。 2.介绍作者 课件出示作者张继简介。 3.介绍写作背景。 课件出示写作背景。 1.学生齐读课题。 2.生:夜晚在枫桥边停泊。 生:把船停在枫桥边过夜。 生:张继。 由解诗题导入,了解这首诗的主题,感受诗的意境。

教学环节二:自主学习,理解诗意

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

教师引导:请大家运用学习《山居秋暝》的方法,小组合作学习这首诗。 (1)教师出示学习提示。 ①读一读:读准字音,读出节奏。 ②说一说:根据注释,说说诗意。 ③画一画:画出诗中的景物名称。 ④想一想:诗句让你想象到了什么样的画面。 (2)全班汇报交流。教师指名读,相机正音。 教师点拨: 月落:上弦月升起得早,半夜时便会渐渐沉落。 霜满天:是诗人身处深秋夜里的一种感觉,形容天气很冷。可以引导学生结合实际生活尝试理解。 对愁眠:如果学生理解有困难,可以简单地转化为“愁对江枫渔火”,从而疏通诗句的大意,即诗人忧愁地对着江枫渔火难以入眠。 (3)引导学生用自己的话说说整首诗的意思。 1.自由读课文。 2.学生汇报,指名读诗。 3.学生交流难懂的词句。 4.预设:漫天寒霜里,月亮在乌鸦的啼叫声中慢慢西沉。江边枫叶摇曳,渔船上的灯火点点,面对这些景象,诗人心中充满愁绪。此时,姑苏城外寒山寺半夜敲响的钟声传入客船。 诗人是选择不同景物、不同时空,或选择相同景物却从不同角度来表达自己独特心情的。对景物进行了细致的描写,通过动静态描写把风景与诗人的情感融为一体,表达出诗人的心境。

教学环节三:想象画面,感悟诗人的情感

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

教师引导学生品读古诗,边读边想象画面:这首诗写在什么时间?诗人看到了什么? 教师板书(月落 江枫 渔火) 教师提问:诗人听到了什么?诗中描写了哪些声音? 教师板书(乌啼 钟声) 教师继续引导:诗人感受到了什么?眼前的景色又给你怎样的感觉? 进一步追问:你觉得诗中的哪一个字最能表达诗人此时此刻的情感? 教师板书(愁) 教师小结:在这个秋天的夜晚,诗人泊舟苏州外的枫桥。江南水乡清冷、幽静的夜景,令诗人愁绪万千。此时,又听到钟声悠悠传来,引发了诗人悠远的思绪和无尽的感慨,怎一个愁字了得!让我们带着这样的感慨,再来朗诵这首诗。 主题概括:在《枫桥夜泊》这首诗中,诗人勾画了月落乌啼、霜天寒夜、江枫渔火、孤舟客子等景象,有景有情有声有色,抒发了自己漂泊在外的愁苦寂寞之情。 预设:这首诗写在深秋夜半,诗人抬头仰望,看到月亮逐渐沉落,江边的枫树与点点的渔火默默相对,江边停着一只孤单的来自他乡的客船。 预设:听到几声乌鸦的啼叫,寒山寺一阵阵悠长的钟声传到客船上。 预设1:诗人感受到孤独和凄凉。 预设2:场面清冷、寂静,能感受到诗人因避难他乡、远离故土而产生的孤独感。 预设:愁。 《枫桥夜泊》,对景物进行了细致的描述,有夜半难眠的客船夜景。诗通过这些风景与诗人的情感融为一体,表达出诗人的心境。

五、作业设计: 基础作业:背诵《枫桥夜泊》 巩固作业:完成练习册 提升作业:

六、板书设计:

课题 21.古诗词三首

授课者: 课型:新授 课时:第3课时

一、核心素养目标: ①文化自信:初读课文,品读三首古诗,感受到体会作家笔下的语言文字美,激发学生对经典文学作品的喜爱之情。 ②语言运用:正确、流利地朗读古诗。学习本课通过静态描写和动态描写的手法和从多角度描写事物的美。 ③思维能力:讨论交流,辨析作者运用的静态描写和动态描写的手法写事物,体会这一写作手法的好处。 ④审美创造:通过反复品读古诗,体会作者借助具体事物抒发感情的方法,感受作者思想感情,并学会热爱大自然。

思政元素:通过“聒碎乡心梦不成”的羁旅苦寒描写,引导学生感悟诗人对故土文化的深切眷恋,理解离散中坚守精神归属的生命意义,培育对文化根源的珍视与家国同心的责任意识。

二、教学重难点: 教学重点:借助注释,体会诗句中的静态描写和动态描写,想象诗词描绘的景象。 教学难点:试着体会作者的思想感情

三、教学准备: 教师:多媒体课件 学生:预习课文,查阅书籍或上网查找,搜集王维、张继、纳兰性德的资料。

四、学习活动设计:

教学环节一:学法迁移,导入新课

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.导入:学习古诗词,我们要善于抓住诗眼,品味诗情。这也是我们上节课在学习古诗的时候用到的方法,这节课我们继续使用这样的方法学习一首词——《长相思》 2.引学:这是一首词,句式有长有短,所以又叫长短句。这首词又抒发了作者的什么情怀 让我们先扫清字词障碍。 3.出示学习提示。 (1)自由读两遍,读准字音。 (2)指导识记多音字:更 1.交流总结:运用抓 住意象品读词句的方法可以帮助理解诗情。 2.倾听教师介绍,了解《长相思》的体裁。 3.初读,按照学习提示自学生字。 (1)读词,读准“榆、畔、聒”等的读音。 (2)了解“更”在本课的音及义。 教师根据学生自由读的情况,引导抓住诗眼初步体会诗情。初读词,要指导学生读好停顿,也可利用范读来正音。

教学环节二:自主研读,理解内容

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.指名读《长相思》,顺势学习这首词。 课件出示上阙: 山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。 (1)指名朗读,思考:上阕写了哪些景物? (2)交流:从哪些词可以看出这些景物向我们传递出怎样的情感 说出感受。 (3)小结:诗中的景物也叫意象,关注意象,读好句子,我们可以体会诗人的情感。再读上阙,体会情感。 2.课件出示下阕引导学生自学: 风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。 (1)出示自学提示,指导学生学习。 (2)巡视指导学生的读书和批注。 (3)聆听学生回报,相机指导朗读。 1.共同学习上阕。 (1)一名同学朗读上阕,其他同学注意找到上阕中写到的景物:山、水、榆关、灯。 (2)小组交流汇报。 ①两个“一程”写出了山水迢迢,路途遥远,从中可以感受到诗人怀揣忧愁。(读“山一程,水一程”) ②从“夜深千帐灯”感受到孤寂愁苦的情绪。(读“夜深千帐灯”) (3)带着自己的体会读读上阕。如:三名同学分别朗读,全班齐读。 2.根据自学提示,自学下阕。 (1)自由读下阕,动手圈画词中意象。 (2)抓住词语,理解意思,读出感受,写出读书批注。 (3)汇报要点: ①“风、雪、乡心、故园”这些景物是下阕所描写的。 ②“风雪”“一更”从环境的恶劣烘托诗人的凄苦愁绪,那声音整夜未停让思念家乡的心无法入睡。(多人朗诵下阕) 引导学生慢读句子,边读边品味景物及关键词。把握学生交流的要点,在说不透彻时,教师加以引导并梳理语言。同时,注意让学生读出自己的个性体验。学生自学下阕的前提是学会上阕的学法,即找意象、品词、说感受、读出体会。教师在教学时,着重引导学生进行有感情地朗读,体会诗人的情感。处理朗读可以尝试配乐、慢读、节奏变化、轻读个别词等方法。

教学环节三:指导书写,积累语言

教师活动 学生活动 活动意图 二次备课

1.出示本节课要写 的生字“榆、畔”,指名读。提供自主学习写字的机会。 2.教师示范写个别字,相机指导。 3.巡视,订正学生书写。 4.出示诗词,再次朗读,积累。 1.观察生字在书写时需要注意的地方,想一想怎样才能把字写得正确、美观。 2.交流发现这两个字都是左右结构的字,左窄右宽。自主书写。 3.观察教师的范写,练习并对照,发现问题自主订正。 4.有感情地朗读,熟读成诵。 指导书写时,先引导学生观察生字的结构、关键笔画所在的位置及书写注意事项。范写时,要引导学生认真观察教师执笔的姿势、运笔的动作,感受汉字的结构美。注意整合同样结构的字的相同写法,引导学生在书写时做到行款整齐,有一定速度。

五、作业设计: 基础作业:抄写词语,熟读《长相思》 巩固作业:完成练习册 提升作业:背诵《长相思》

六、板书设计:

七、教学反思与改进: 成功之处:在对学生进行古诗词教学时,本节课特别注意加强对字义的讲解,同时引导学生积累古诗词字义,同时加强学生对资料感知、运用的能力。 不足之处:留给学生交流的时间不足,学生之间互动较少,教师没有照顾到所有学生的学习状态,这些需要在今后的教学中注意。 改进措施:由于古诗距离现代比较久远,语意、语法等都有很大变革,所以古诗教学一定要着重培养学生自主学习的意识,提高学生自主学习的能力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地