重庆市垫江县2024-2025学年七年级下学期期末考试历史试卷(无答案)

文档属性

| 名称 | 重庆市垫江县2024-2025学年七年级下学期期末考试历史试卷(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 471.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-18 16:25:55 | ||

图片预览

文档简介

重庆市垫江县2025年春期期末七年级历史检测试题

(全卷共两个大题,满分50分,与道德与法治共用90分钟)

一、选择题:本大题共15小题,每小题1分,共15分。在备选答案中只有一项符合题目要求。请按要求在答题卡上作答。

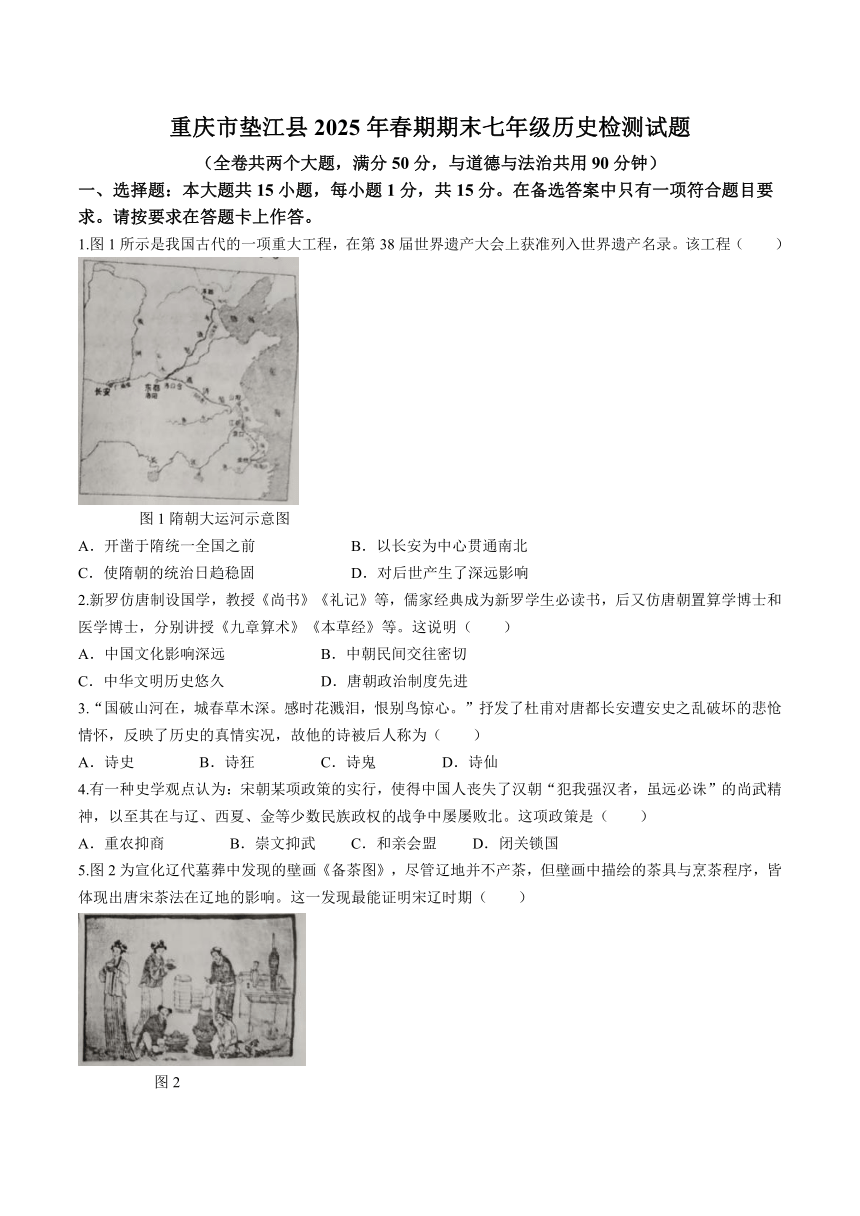

1.图1所示是我国古代的一项重大工程,在第38届世界遗产大会上获准列入世界遗产名录。该工程( )

图1隋朝大运河示意图

A.开凿于隋统一全国之前 B.以长安为中心贯通南北

C.使隋朝的统治日趋稳固 D.对后世产生了深远影响

2.新罗仿唐制设国学,教授《尚书》《礼记》等,儒家经典成为新罗学生必读书,后又仿唐朝置算学博士和医学博士,分别讲授《九章算术》《本草经》等。这说明( )

A.中国文化影响深远 B.中朝民间交往密切

C.中华文明历史悠久 D.唐朝政治制度先进

3.“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。”抒发了杜甫对唐都长安遭安史之乱破坏的悲怆情怀,反映了历史的真情实况,故他的诗被后人称为( )

A.诗史 B.诗狂 C.诗鬼 D.诗仙

4.有一种史学观点认为:宋朝某项政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以至其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北。这项政策是( )

A.重农抑商 B.崇文抑武 C.和亲会盟 D.闭关锁国

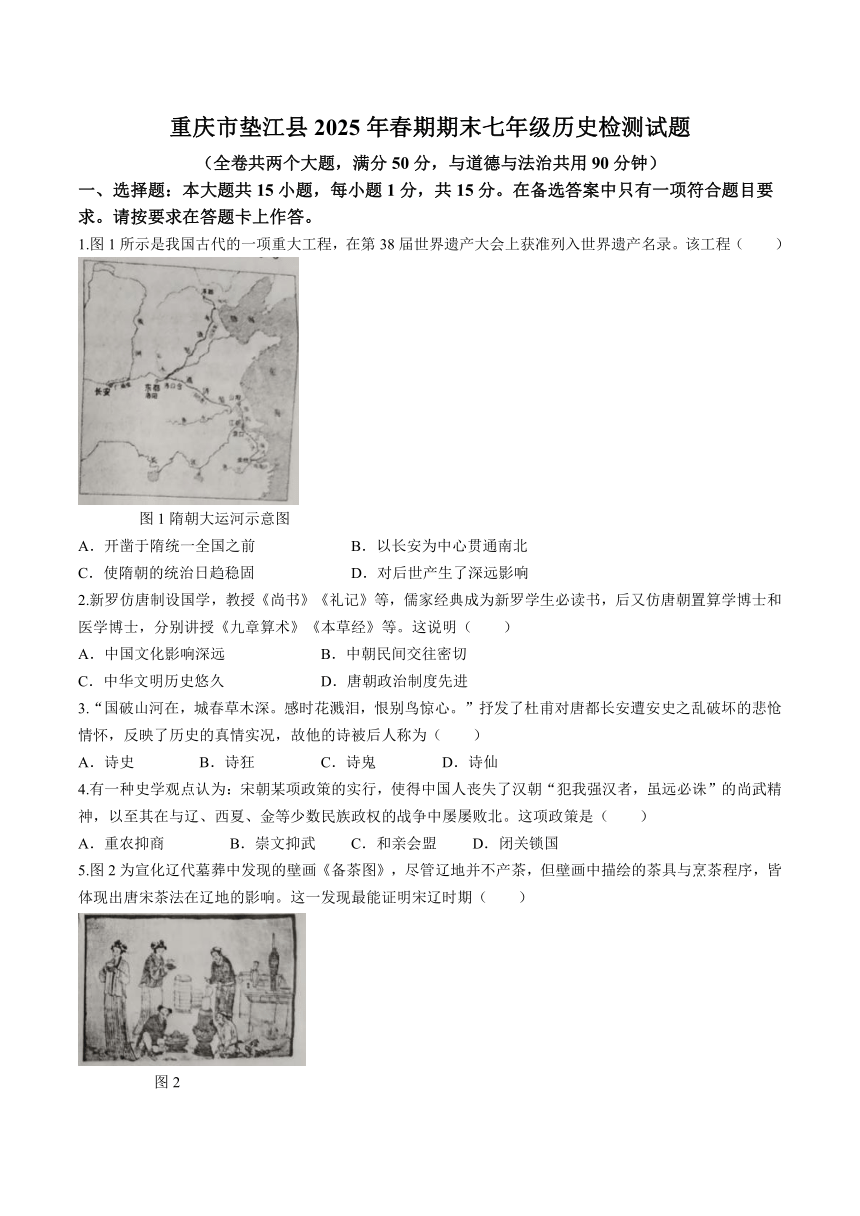

5.图2为宣化辽代墓葬中发现的壁画《备茶图》,尽管辽地并不产茶,但壁画中描绘的茶具与烹茶程序,皆体现出唐宋茶法在辽地的影响。这一发现最能证明宋辽时期( )

图2

A.民族文化的交融 B.海外贸易的兴盛

C.民族矛盾的加剧 D.国家政权的统一

6.宋代时期,春节、元宵、端午等传统节日的庆祝活动更加丰富。春节贴春联,元宵节挂彩灯,端午节吃粽子、赛龙舟,这些习俗至今仍在延续。这反映了( )

A.宋朝外来文化影响显著 B.君主专制日益强化

C.大都市经济繁荣发达 D.中华传统文化的传承

7.第一手史料是接近或直接在历史事件发生时所产生和记录的原始资料。以下可作为研究“宋代商业贸易的繁荣”的第一手史料是( )

A.电视剧《梦华录》 B.漆伙著《宋代经济史》

C.小说《水浒传》 D.泉州出土的宋代海船

8.自宋以来,中国古代文学主流形式从宋词到元曲再到明清小说,古典文学逐渐向受众广泛的通俗文学演变,这一变化过程适应了( )

A.统治阶级禁锢思想的需要 B.市民阶层文化生活的需要

C.中央集权不断加强的需要 D.儒家思想正统地位的需要

9.明太祖废除丞相,提升六部职权,使六部直接向皇帝负责;清朝雍正年间,设立军机处。这些史实反映了明清时期( )

A.地方权力不断增大 B.思想控制日益加深

C.经济发展日趋衰退 D.君主专制不断强化

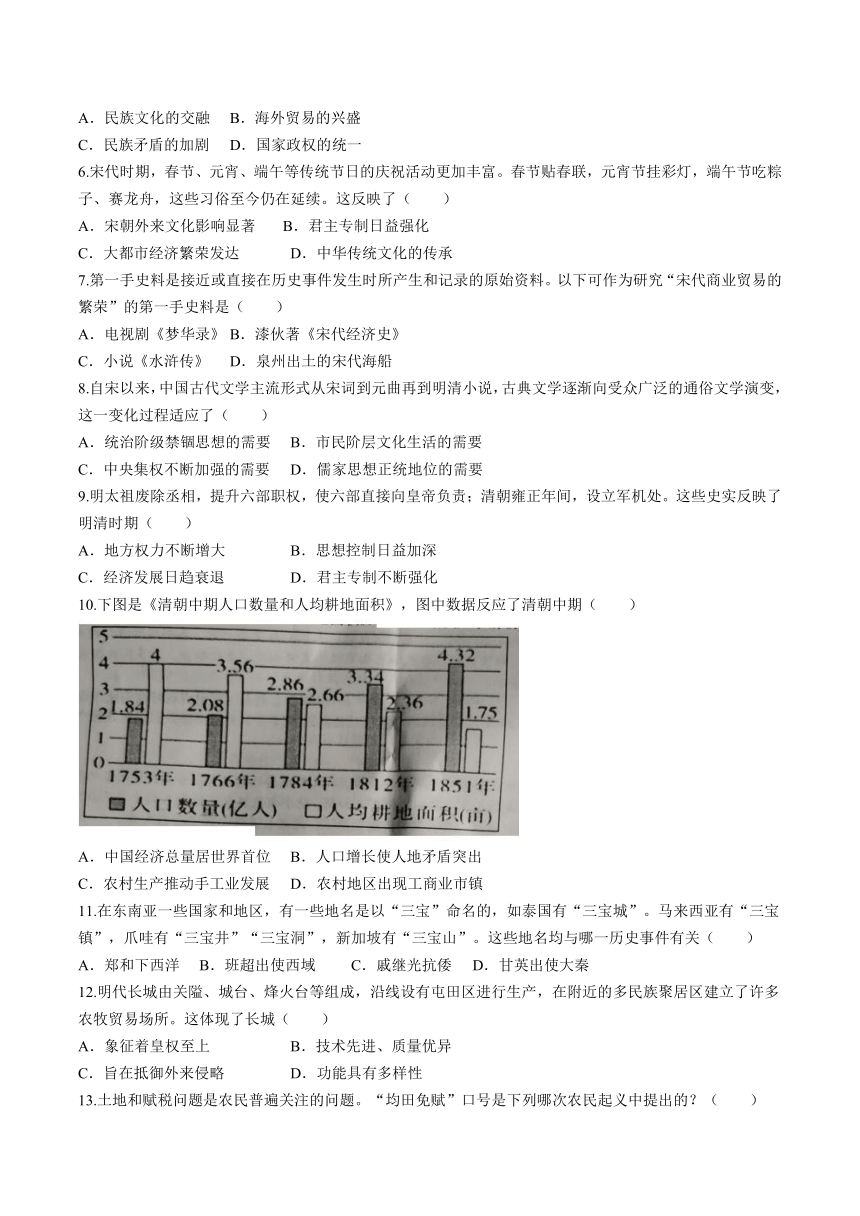

10.下图是《清朝中期人口数量和人均耕地面积》,图中数据反应了清朝中期( )

A.中国经济总量居世界首位 B.人口增长使人地矛盾突出

C.农村生产推动手工业发展 D.农村地区出现工商业市镇

11.在东南亚一些国家和地区,有一些地名是以“三宝”命名的,如泰国有“三宝城”。马来西亚有“三宝镇”,爪哇有“三宝井”“三宝洞”,新加坡有“三宝山”。这些地名均与哪一历史事件有关( )

A.郑和下西洋 B.班超出使西域 C.戚继光抗倭 D.甘英出使大秦

12.明代长城由关隘、城台、烽火台等组成,沿线设有屯田区进行生产,在附近的多民族聚居区建立了许多农牧贸易场所。这体现了长城( )

A.象征着皇权至上 B.技术先进、质量优异

C.旨在抵御外来侵略 D.功能具有多样性

13.土地和赋税问题是农民普遍关注的问题。“均田免赋”口号是下列哪次农民起义中提出的?( )

A.陈胜、吴广起义 B.黄巾起义

C.李自成起义 D.黄巢起义

14.人口增减是衡量古代经济发展水平的重要指标。下面“汉唐宋三朝南北方人口对比统计表”中的数据变化,反映出我国古代经济发展的趋势是( )

时间(朝代) 南方 北方

人口(万户) 占全国户数比例(%) 人口(万户) 占全国户数比例(%)

2年(西汉) 262 21.2 974 78.8

742年(唐朝) 405 45.2 495 54.8

1187年(南宋) 1238 64.6 679 35.4

A.江南经济开发 B.北方经济崩溃 C.南北经济平衡 D.经济重心南移

15.乾隆二十二年(1757年),清政府规定外国商船“将来只许在广东收泊交易,不得再轮宁波。如或再来,必令原船返掉至广,不准入浙江海口”。材料所述规定( )

A.意在扼制工商业的发展 B.限制外国商人来华贸易

C.断绝了中外经济文化交流 D.禁止国人赴海贸易

二、非选择题:本大题共3小题,16小题14分,17小题14分,18小题7分,共35分。请按要求在答题卡上作答。

16.(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一贞观时期民族政策的制定和实施,切合当时的社会实际,也顺应了历史发展的潮流,民族问题基本上得到妥善解决,是比较成功的……到贞观末年,南尽林邑,北极大漠南北、天山南北至巴尔喀什湖以东以南,远到安拉加河、叶尼塞河流域,东北到库页岛一带,各部族纷纷归附大唐,朝廷分别情况,设州置府,命官授职。各民族自由交流,友好相处,互相融合,为多民族国家的形成、发展和统一团结做出贡献。

——摘编自赵晶《略论贞观时期的民族政策》

(1)根据材料一概括唐太宗贞观时期民族政策成功的原因。(2分)并指出唐太宗民族政策产生的影响。(2分)

材料二元朝结束了唐末以来长期分裂割据的局面,加之其版图远超汉唐,为多民族国家的交融发展提供了基础。这一时期南北人员往来和文化交流加剧,使少数民族更深地融入到中华民族大家庭中,推动了中华民族一体化进程。在长期的民族交融下,元朝甚至还形成了新的民族。

——摘编自陈彩云《元朝强化了中华民族一体格局》

(2)根据材料二,概括元朝民族交融加强的原因。(2分)结合所学知识,指出在元朝形成了哪一新民族。(2分)

材料三清朝的治边方略十分明确,大致具有如下特点:一是大权集中、小权分散,正确处理中央与边疆地区政府的关系,使之各得其所。二是遵循因地制宜、因时制宜的原则,根据边疆“蛮夷”的特点分别施治……三是对边疆“蛮夷”的上层人物加强控制,首先是“众建而分其势”,使上层人物相互制约和牵制;其次是厚待其上层人物,在待遇、名位和礼遇方面予以体现。四是大胆进行改革,积极完善边疆治理制度……五是积极兴办学校,推广儒学教育,增强边疆“蛮夷”的素质,也增进了他们的国家观念。通过上述的治边方略,清朝对边疆地区的治理卓有成效。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

(3)根据材料三,概括清朝治理边疆的特点。(4分)

(4)综上,谈谈你对民族关系的感悟。(2分)

17.(14分)垫江某中学七年级同学以“中国古代社会发展”为主题展开探究活动,请你参与。

【任务一制度创新】

科举制度既是一种选官制度又是一种教育制度,它自隋唐延及明清。科举考试一改过去以官吏推荐为选举主要途径之做法,不计生员出身,唯才是举,从而广泛地从社会各阶层选拔人才,扩大了政权统治的基础。参加科举考试的主要是学校生徒,因而带动了学校教育的发展。官员基本上都是知识阶层的精英,普遍提高了官僚队伍的人文素质。

——摘编自冯天瑜《科举制度——中国“第五大发明”》

(1)根据任务一材料,概括隋唐科举制的创新之处和影响。(4分)

【任务二经济发展】

宋朝的建立与统一,消除了晚唐、五代分裂割据的局面,社会经济得以正常发展。农业、手工业的高度发展,为商业的兴盛提供了坚实的物质基础,水陆交通的便捷,统一的货币制度,铸钱量的增加及纸币(交子、会子)的创设与发行,坊市制度破坏后带来的沿街开店,营业时间的不受限制,统一的商税制度,以及与辽、金、夏的“榷场”贸易和兴盛的海外贸易,都为宋代城乡的商业提供了十分有利的发展条件,促使宋代大小城市及乡村镇市的商业空前繁荣。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(2)根据任务二材料,指出宋朝商业繁荣的原因。(4分)

【任务三文化昌盛】

陈寅恪先生曾评价宋朝:“华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。”宋代文化的高度发展是继承并发展秦汉以来特别是隋唐五代以来文化成就的结果。京师设有国子学、太学等官办学校,私人讲学授徒亦蔚然成风,其中石鼓、岳麓、白鹿洞、应天书院闻名全国,这为宋代文化发展提供了条件。活字印刷术使印刷图书有了更为方便的技术方法,也便利了文化的普及。

——摘编自李电白《中国文艺复兴:屡遭欺凌的宋代为何文化繁荣》

(3)根据任务三材料并结合所学知识,判断以下表述的正误。你认为正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“√”;不正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“×”。(2分)

A.科举制促进了整个宋代社会文化素养的提高,推动了华夏文化在赵宋之世达到顶峰。( )

B.宋代岳麓书院和应天书院以官办学校的身份闻名全国。( )

(4)根据任务三材料,概括促进宋代文化发展的因素。(2分)

【任务四科技传播】

中国古代科技在宋代发展至极盛,指南针、印刷术、火药武器三项重大发明创造是宋代科技最突出的成果……印刷术在欧洲的出现从根本上改变了欧洲的社会文化环境,对当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播,起到了巨大的推动作用。如果诺贝尔奖在中国古代就已设立,各项奖金的得主,就会毫无争议地大都属于中国人。

——摘编自罗伯特·坦普尔《中国——发明和发现的国度》

(5)根据任务四材料,归纳中国古代科技发展对世界的影响。(2分)

18.(7分)阅读材料,完成任务。

中华文化源远流长。垫江某中学七年级学生在对中华优秀传统文化的特点进行探究的过程中,总结出了以下几个观点:中华优秀传统文化具有突出的延续性;中华优秀传统文化具有突出的创新性;中华优秀传统文化具有突出的实用性。请选取其中一个观点,并根据所学知识,结合图中两个及以上相互关联的事件,加以阐述或说明。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

(全卷共两个大题,满分50分,与道德与法治共用90分钟)

一、选择题:本大题共15小题,每小题1分,共15分。在备选答案中只有一项符合题目要求。请按要求在答题卡上作答。

1.图1所示是我国古代的一项重大工程,在第38届世界遗产大会上获准列入世界遗产名录。该工程( )

图1隋朝大运河示意图

A.开凿于隋统一全国之前 B.以长安为中心贯通南北

C.使隋朝的统治日趋稳固 D.对后世产生了深远影响

2.新罗仿唐制设国学,教授《尚书》《礼记》等,儒家经典成为新罗学生必读书,后又仿唐朝置算学博士和医学博士,分别讲授《九章算术》《本草经》等。这说明( )

A.中国文化影响深远 B.中朝民间交往密切

C.中华文明历史悠久 D.唐朝政治制度先进

3.“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。”抒发了杜甫对唐都长安遭安史之乱破坏的悲怆情怀,反映了历史的真情实况,故他的诗被后人称为( )

A.诗史 B.诗狂 C.诗鬼 D.诗仙

4.有一种史学观点认为:宋朝某项政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以至其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中屡屡败北。这项政策是( )

A.重农抑商 B.崇文抑武 C.和亲会盟 D.闭关锁国

5.图2为宣化辽代墓葬中发现的壁画《备茶图》,尽管辽地并不产茶,但壁画中描绘的茶具与烹茶程序,皆体现出唐宋茶法在辽地的影响。这一发现最能证明宋辽时期( )

图2

A.民族文化的交融 B.海外贸易的兴盛

C.民族矛盾的加剧 D.国家政权的统一

6.宋代时期,春节、元宵、端午等传统节日的庆祝活动更加丰富。春节贴春联,元宵节挂彩灯,端午节吃粽子、赛龙舟,这些习俗至今仍在延续。这反映了( )

A.宋朝外来文化影响显著 B.君主专制日益强化

C.大都市经济繁荣发达 D.中华传统文化的传承

7.第一手史料是接近或直接在历史事件发生时所产生和记录的原始资料。以下可作为研究“宋代商业贸易的繁荣”的第一手史料是( )

A.电视剧《梦华录》 B.漆伙著《宋代经济史》

C.小说《水浒传》 D.泉州出土的宋代海船

8.自宋以来,中国古代文学主流形式从宋词到元曲再到明清小说,古典文学逐渐向受众广泛的通俗文学演变,这一变化过程适应了( )

A.统治阶级禁锢思想的需要 B.市民阶层文化生活的需要

C.中央集权不断加强的需要 D.儒家思想正统地位的需要

9.明太祖废除丞相,提升六部职权,使六部直接向皇帝负责;清朝雍正年间,设立军机处。这些史实反映了明清时期( )

A.地方权力不断增大 B.思想控制日益加深

C.经济发展日趋衰退 D.君主专制不断强化

10.下图是《清朝中期人口数量和人均耕地面积》,图中数据反应了清朝中期( )

A.中国经济总量居世界首位 B.人口增长使人地矛盾突出

C.农村生产推动手工业发展 D.农村地区出现工商业市镇

11.在东南亚一些国家和地区,有一些地名是以“三宝”命名的,如泰国有“三宝城”。马来西亚有“三宝镇”,爪哇有“三宝井”“三宝洞”,新加坡有“三宝山”。这些地名均与哪一历史事件有关( )

A.郑和下西洋 B.班超出使西域 C.戚继光抗倭 D.甘英出使大秦

12.明代长城由关隘、城台、烽火台等组成,沿线设有屯田区进行生产,在附近的多民族聚居区建立了许多农牧贸易场所。这体现了长城( )

A.象征着皇权至上 B.技术先进、质量优异

C.旨在抵御外来侵略 D.功能具有多样性

13.土地和赋税问题是农民普遍关注的问题。“均田免赋”口号是下列哪次农民起义中提出的?( )

A.陈胜、吴广起义 B.黄巾起义

C.李自成起义 D.黄巢起义

14.人口增减是衡量古代经济发展水平的重要指标。下面“汉唐宋三朝南北方人口对比统计表”中的数据变化,反映出我国古代经济发展的趋势是( )

时间(朝代) 南方 北方

人口(万户) 占全国户数比例(%) 人口(万户) 占全国户数比例(%)

2年(西汉) 262 21.2 974 78.8

742年(唐朝) 405 45.2 495 54.8

1187年(南宋) 1238 64.6 679 35.4

A.江南经济开发 B.北方经济崩溃 C.南北经济平衡 D.经济重心南移

15.乾隆二十二年(1757年),清政府规定外国商船“将来只许在广东收泊交易,不得再轮宁波。如或再来,必令原船返掉至广,不准入浙江海口”。材料所述规定( )

A.意在扼制工商业的发展 B.限制外国商人来华贸易

C.断绝了中外经济文化交流 D.禁止国人赴海贸易

二、非选择题:本大题共3小题,16小题14分,17小题14分,18小题7分,共35分。请按要求在答题卡上作答。

16.(14分)阅读下列材料,回答问题。

材料一贞观时期民族政策的制定和实施,切合当时的社会实际,也顺应了历史发展的潮流,民族问题基本上得到妥善解决,是比较成功的……到贞观末年,南尽林邑,北极大漠南北、天山南北至巴尔喀什湖以东以南,远到安拉加河、叶尼塞河流域,东北到库页岛一带,各部族纷纷归附大唐,朝廷分别情况,设州置府,命官授职。各民族自由交流,友好相处,互相融合,为多民族国家的形成、发展和统一团结做出贡献。

——摘编自赵晶《略论贞观时期的民族政策》

(1)根据材料一概括唐太宗贞观时期民族政策成功的原因。(2分)并指出唐太宗民族政策产生的影响。(2分)

材料二元朝结束了唐末以来长期分裂割据的局面,加之其版图远超汉唐,为多民族国家的交融发展提供了基础。这一时期南北人员往来和文化交流加剧,使少数民族更深地融入到中华民族大家庭中,推动了中华民族一体化进程。在长期的民族交融下,元朝甚至还形成了新的民族。

——摘编自陈彩云《元朝强化了中华民族一体格局》

(2)根据材料二,概括元朝民族交融加强的原因。(2分)结合所学知识,指出在元朝形成了哪一新民族。(2分)

材料三清朝的治边方略十分明确,大致具有如下特点:一是大权集中、小权分散,正确处理中央与边疆地区政府的关系,使之各得其所。二是遵循因地制宜、因时制宜的原则,根据边疆“蛮夷”的特点分别施治……三是对边疆“蛮夷”的上层人物加强控制,首先是“众建而分其势”,使上层人物相互制约和牵制;其次是厚待其上层人物,在待遇、名位和礼遇方面予以体现。四是大胆进行改革,积极完善边疆治理制度……五是积极兴办学校,推广儒学教育,增强边疆“蛮夷”的素质,也增进了他们的国家观念。通过上述的治边方略,清朝对边疆地区的治理卓有成效。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

(3)根据材料三,概括清朝治理边疆的特点。(4分)

(4)综上,谈谈你对民族关系的感悟。(2分)

17.(14分)垫江某中学七年级同学以“中国古代社会发展”为主题展开探究活动,请你参与。

【任务一制度创新】

科举制度既是一种选官制度又是一种教育制度,它自隋唐延及明清。科举考试一改过去以官吏推荐为选举主要途径之做法,不计生员出身,唯才是举,从而广泛地从社会各阶层选拔人才,扩大了政权统治的基础。参加科举考试的主要是学校生徒,因而带动了学校教育的发展。官员基本上都是知识阶层的精英,普遍提高了官僚队伍的人文素质。

——摘编自冯天瑜《科举制度——中国“第五大发明”》

(1)根据任务一材料,概括隋唐科举制的创新之处和影响。(4分)

【任务二经济发展】

宋朝的建立与统一,消除了晚唐、五代分裂割据的局面,社会经济得以正常发展。农业、手工业的高度发展,为商业的兴盛提供了坚实的物质基础,水陆交通的便捷,统一的货币制度,铸钱量的增加及纸币(交子、会子)的创设与发行,坊市制度破坏后带来的沿街开店,营业时间的不受限制,统一的商税制度,以及与辽、金、夏的“榷场”贸易和兴盛的海外贸易,都为宋代城乡的商业提供了十分有利的发展条件,促使宋代大小城市及乡村镇市的商业空前繁荣。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(2)根据任务二材料,指出宋朝商业繁荣的原因。(4分)

【任务三文化昌盛】

陈寅恪先生曾评价宋朝:“华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。”宋代文化的高度发展是继承并发展秦汉以来特别是隋唐五代以来文化成就的结果。京师设有国子学、太学等官办学校,私人讲学授徒亦蔚然成风,其中石鼓、岳麓、白鹿洞、应天书院闻名全国,这为宋代文化发展提供了条件。活字印刷术使印刷图书有了更为方便的技术方法,也便利了文化的普及。

——摘编自李电白《中国文艺复兴:屡遭欺凌的宋代为何文化繁荣》

(3)根据任务三材料并结合所学知识,判断以下表述的正误。你认为正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“√”;不正确,请在答题卡对应题号后的括号内填“×”。(2分)

A.科举制促进了整个宋代社会文化素养的提高,推动了华夏文化在赵宋之世达到顶峰。( )

B.宋代岳麓书院和应天书院以官办学校的身份闻名全国。( )

(4)根据任务三材料,概括促进宋代文化发展的因素。(2分)

【任务四科技传播】

中国古代科技在宋代发展至极盛,指南针、印刷术、火药武器三项重大发明创造是宋代科技最突出的成果……印刷术在欧洲的出现从根本上改变了欧洲的社会文化环境,对当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化的传播,起到了巨大的推动作用。如果诺贝尔奖在中国古代就已设立,各项奖金的得主,就会毫无争议地大都属于中国人。

——摘编自罗伯特·坦普尔《中国——发明和发现的国度》

(5)根据任务四材料,归纳中国古代科技发展对世界的影响。(2分)

18.(7分)阅读材料,完成任务。

中华文化源远流长。垫江某中学七年级学生在对中华优秀传统文化的特点进行探究的过程中,总结出了以下几个观点:中华优秀传统文化具有突出的延续性;中华优秀传统文化具有突出的创新性;中华优秀传统文化具有突出的实用性。请选取其中一个观点,并根据所学知识,结合图中两个及以上相互关联的事件,加以阐述或说明。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

同课章节目录