第三单元9.2 永遇乐·京口北固亭怀古 课件-2025-2026语文统编版必修上册

文档属性

| 名称 | 第三单元9.2 永遇乐·京口北固亭怀古 课件-2025-2026语文统编版必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 87.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共63张PPT)

永遇乐

京口北固亭怀古

辛弃疾

1.语言建构与运用:了解辛弃疾生平及诗歌背景,积累文化常识。

2.思维发展与提升:鉴赏诗歌中的用典和对比手法,分析借古喻今的写作特点。

3.审美鉴赏与创造:赏析 “用典”“对比” 等艺术手法,品味沉郁顿挫的语言风格。

4.文化传承与理解:体会词人对英雄的仰慕、对时局的忧思及壮志难酬的悲愤,培养爱国情怀。

目标引领

目标引领

重点:

1.梳理典故,理解其与词人情感的关联。

2.赏析用典、对比等手法的表达效果。

难点:

1.理解典故的深层含义(借古讽今、以史鉴今)。

2.把握词人复杂的情感(豪情与悲叹交织)。

目标引领

重点难点

问题激疑

问题激疑

铁板铜琶,继东坡高唱大江东去;美芹悲黍,冀南宋莫随鸿雁南飞

这是郭沫若为辛弃疾纪念祠题写的对联。

下联的“美芹悲黍”中的“芹”指芹菜。《列子 扬朱》篇载:有人向同乡富豪赞美芹菜好吃,结果富豪吃了反倒嘴肿闹肚子。后人以“献芹”称所献之物菲薄,以示诚意。辛弃疾曾于1165年写论文10篇,又称《美芹十论》,陈述抗金救国、收复失地、统一中国的大计。

“悲黍”,黍即小米,据史书记载,周室东迁后,周朝志士回到故都,见昔日宗庙夷为田地,黍苗丛生,便悲国家之颠覆,故《诗经》有《黍离》篇。“冀南宋莫随鸿雁南飞”,是说辛弃疾希望南宋小朝廷不要偏安江南一隅,而要立志收复失地,表示了他“男儿到死心如铁” 的豪情壮志。

自主探究

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

辛弃疾(1140—1207),南宋词人。字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人。

绍兴三十一年(1161)曾随耿京在山东起兵抗金,后在南宋先后任建康通判,江南、湖南、湖北安抚使等职,有政声。因与当权者不合而屡遭贬抑,一生郁郁不得志,最终忧愤而死。辛弃疾有将相之才而不能施展,只能将一腔忠愤寄于词间。

著有《稼轩长短句》,奏疏《美芹十论》《九议》等。

作家梁衡说,“中国历史上行伍出身,以武起事,而最终以文为业,成为诗词作家的只有一人,评价他“文能提笔安天下,武能上马定乾坤”,这人就是辛弃疾!辛弃疾的词不是用笔写成,而是用刀和剑刻成的。

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

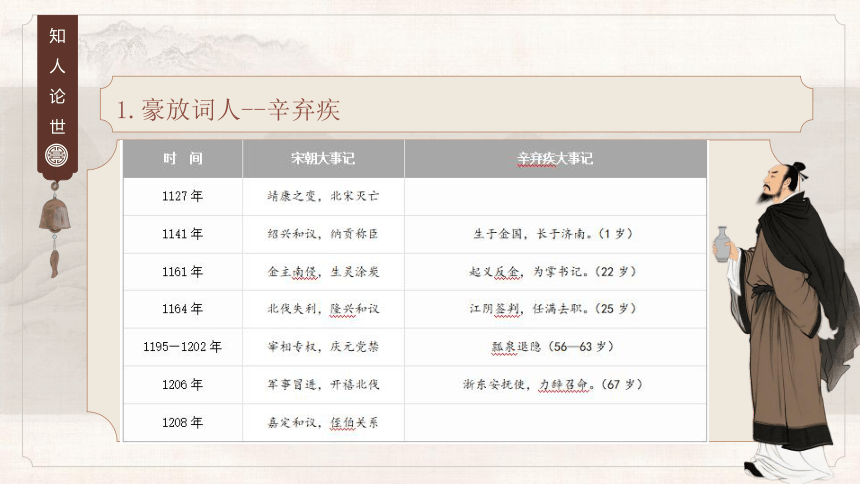

辛弃疾的一生,大致可分为三个时期。

起义南归时期。

辗转任职时期 。表现出非凡的军事和政治才干,但遭到主和派的打击,被罢职。

被贬家居,反复起用时期 。但仍然得不到信任,最后含恨辞世。

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

立志报国

辛弃疾山东济南人。他出生时北方久已沦陷于女真人之手。他比陆游小十五岁,出生时北方久已沦陷于女真人之手。他的祖父辛赞虽在金国任职,却一直希望有机会“投衅而起,以纾君父所不共戴天之愤”,并常常带着辛弃疾“登高望远,指画山河”。同时,辛弃疾也不断亲眼目睹汉人在女真人统治下所受的屈辱与痛苦,这一切使他在青少年时代就立下了恢复中原、报国雪耻的志向。另一方面,正由于辛弃疾是在金人统治下的北方长大的,他也较少受到汉人一味循规蹈矩的传统文化教育,在他身上,有一种燕赵奇士的侠义之气。

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

起义南归

1161年,金国大举南犯,二十二岁的辛弃疾聚集了二千人,参加由耿京领导的一支声势浩大的起义军,并担任掌书记奋起反抗。

1162年 二十三岁的辛弃疾奉命南下与南宋朝廷联络。完成使命归来的途中,听到耿京被叛徒张安国所杀、义军溃散的消息,便率领五十多人夜袭济州大营,活捉叛徒交给南宋处决。辛弃疾惊人的勇敢和果断,使他名重一时。宋高宗便任命他为江阴签判,率万人归南宋从此开始了他在南宋的仕宦生涯。

龙虎胆

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

坎坷仕途

1162年至1181年,辛弃疾的23岁到42岁,是一生中游宦时期。他雄心勃勃,壮志凌云,继续坚持主战,宣传北伐抗金,收复中原,统一全国的主张。他热情洋溢地写了不少有关抗金北伐的建议,著名的有《美芹十论》《九议》。这些建议书在当时深受老百姓称赞,广为传诵,但已经不愿意再打仗的朝廷却反映冷淡,只是对辛弃疾在建议书中所表现出的才干很感兴趣。朝廷偏安江南,过着游宴玩乐歌舞升平的生活,无人采纳他的建言。在此期间,他被收了军权,由签判到知州,由提点刑狱到安抚使,宦迹无常。但政绩卓著。他出任滁州知州仅半年,当地“荒陋之气”一洗而空。他在湖南帅任,创置“飞虎军”,“军成,雄镇一方,为江上诸军之冠。”他不失为一个有清醒政治头脑忧国忧民的好官。

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

归居田园

1181冬,辛弃疾四十二岁,因受到弹劾而被免职,归居上饶。此后二十年间,他除了有两年一度出任福建提点刑狱和安抚使外,大部分时间都在乡闲居。他常常一面赏玩山水田园风光和其中的恬静之趣,一面心灵深处又不停地涌起波澜,时而为一生理想而激动,时而因现实无情而灰心愤怒,时而又强自宽慰旷达,在这种感情起伏中度过了后半生。但现实对辛弃疾是严酷的。他虽有出色的才干,他的豪迈倔强的性格和执着北伐的热情,却使他难以在官场上立足。所以早已做好了归隐的准备,在江西上饶修建了园榭,以便离职后定居。

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

壮志难酬

宋嘉泰四年(1204)正月,宋宁宗赵扩召见,65岁的辛弃疾陈述对付金人的意见,主张北伐,要有一段时间做充分的准备,提出应把用兵任务交给元老大臣。3月,被派任镇江知府。到镇江后积极为对金用兵作准备,预制了一万套军服,计划招募一万名士丁。

没过多久,一些谏官的攻击诋毁辛弃疾,极力想让他下台,辛弃疾又被降了官,觉得失望透顶,再也不对朝廷抱有希望了,此后朝廷安排各种官职,他都推辞不去上任了。

知人论世

2.写作背景

65岁高龄的辛弃疾于宋宁宗开禧元年(1205)在镇江任知府时写下《永遇乐·京口北固亭怀古》这首千古传诵的词作。辛弃疾文武双全,从小经历女真贵族的残暴统治后满怀强烈的民族情感,渴望收复中原。年仅二十一岁的他起义抗金,两年间取得辉煌战绩,于宋高宗绍兴三十二年(1162)率万军南归,距写下该词时达四十三年。

这四十三年间,辛弃疾仕途浮沉,却始终忧国忧民,一心主张抗金,只可惜怀才不遇、壮志难酬。嘉泰四年,掌权大臣韩侂胄先后起用大批支持抗金之士以筹备北伐,闲废数十年的辛弃疾继而被任命为浙东安抚使,开禧元年春又被调任至镇江防要地京口。由此,辛弃疾一方面在紧锣密鼓的北伐声中熊熊燃起恢复中原的壮志豪情,另一方面叹息于自身无可奈何的孤危、忧心于韩侂胄轻敌冒进的作为。他登上京口北固亭怀古思今,抒发其复杂又真挚的情思,成就了这首气魄雄大而又悲壮苍凉的佳作。

①永遇乐,词牌名;

②京口:古城名,因临京岘山、长江口而得 名,即今江苏镇江;

④怀古:怀古题材的诗词,怀古伤今。

③北固亭:又名北固楼,今镇 江东北的北固山上。

《读史方舆纪要》“北固山在镇江城北一里,下临长江,三面滨水,回岭斗绝,势最险固。晋蔡谟起楼其上,以贮军实,谢安复营葺之,即所谓北固楼,亦曰北固亭。大同十年,武帝改名北顾亭。”盖取其不忘中原之意也。

解题

文学常识

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌。人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥(xū) ,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛(bì)狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

整体感知

整体感知:

永遇乐 ·京口北固亭怀古

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

词作的主旨句是哪句?

主旨句表达了词人怎样的思想情感?

这种情感是用什么手法体现的?

凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

运用典故。

抒发了词人壮志难酬的悲愤。

合作解疑

合作解疑

初读感知:

1、本词“怀古”,分别写了哪些古人古事 在文中分别是哪些句子 并试着概括其内容。

2、探究词人“怀古”背后的深层含义,并试着概括词人的情感态度。

思哪些古人?

忆哪些古事?

抒什么情怀

合作解疑

探究新知

研读文本--从用典解读《永遇乐·京口北固亭怀古》

辛弃疾的词好用典,《永遇乐˙京口北固亭怀古》更是通篇用典。

(什么是用典?即引用典故,凡是诗文中引用过去之有关人、地、事、物,或语言文字的,就是“用典”。)

用典,有言简意丰,耐人寻味,表意委婉的作用。请从用典的角度入手,赏析作者运用了哪些典故,表达了什么情感?

这首词分为上、下两阙,共八句,总共运用了 五个人物相关的历史典故。

孙仲谋、寄奴、刘义隆、佛狸、廉颇

赏析用典

孙

权

刘

裕

刘

义隆

拓跋焘

廉

颇

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

赏析上阙

赏析上阙--①千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

孙仲谋是谁?表达了辛弃疾什么情感?

即孙权,字仲谋,三国时吴国的皇帝。

孙权有四兄弟,根据孙权的字,你认为孙权在排第几?为什么?

古代兄弟排行按“伯、仲、叔、季”的顺序来排列。孙策,字伯符;孙权,字仲谋;孙翊,字叔弼;孙匡,字季佐。

赏析上阙

赏析上阙

赏析上阙--①千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

孙仲谋是谁?表达了辛弃疾什么情感?

“千古”,是时代感,照应题目“怀古”;“江山”是现实感,照应题目“京口北固亭”。三国时吴国的皇帝孙权,在迁都建业(现南京)以前,先在京口建“京城”,作为新都的屏障,并且打垮了来自北方的侵犯者曹操的军队。可是现在,像孙权这样的英雄已无处寻觅的了。诗人起笔便抒发其江山依旧,英雄不再、后继无人的感慨。辛弃疾对孙仲谋有溢于言表的钦佩之情,如在词作《南乡子·登京口北固亭有怀》中:何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。年少万兜鍪(代指士兵),坐断(坐镇,占据)东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

赏析上阙

赏析上阙

探究新知

赏析上阙--②舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

如何理解这一句?

中国古代将地面上的夯土高墩称为台,台上的木构房屋称为榭,两者合称为台榭。舞榭歌台,指歌舞场所。

这个句子在上句的基础上推进一层,非但再也找不到孙权这样的英雄人物,连他当年修建的“舞榭歌台”,那些反映他光辉功业的遗物,也都被“雨打风吹去”,杳无踪迹了。

叹英雄千古难再

赏析上阙

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

1.歌颂、追慕英雄及其功勋业绩

2.物是人非,对前人事业后继无人的惋惜

暗指南宋统治者昏庸无能

孙

权

三国时吴国的皇帝孙权,据守江东,他有着统一中原的雄图大略,于建安十四年(209)在京口建都城,赤壁之战联合刘备大破曹操,遂使天下鼎足三分,后又数拒曹操于江北,使曹操发“生子当如孙仲谋”之叹!

态度

意图

赏析上阙

探究新知

赏析上阙--③斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

寄奴是谁?如何理解这一句?

寻常巷陌:极窄狭的街道。寻常,古代指长度,八尺为寻,倍寻为常,形容窄狭。引伸为普通、平常。

寄奴:南朝宋武帝刘裕小字寄奴。刘裕的祖先由北方移居京口,他本人生于京口,并于京口起兵北伐,灭南燕、后秦,又废晋帝,建立刘宋。

一抹残阳照射着杂乱的衰草和枯树,这里有一条极窄狭的街道,人们传说就是当年南朝宋武帝刘寄奴的故居遗址。

赏析上阙

赏析上阙

探究新知

赏析上阙--③斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

寄奴是谁?如何理解这一句?

这一句转入寄奴刘裕的典故,实写刘裕的故居以开启下文。

此处的“斜阳草树”、“寻常巷陌”化用了唐代刘禹锡的诗句“朱雀桥边野草花,写衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,由此隐喻一代枭雄刘裕孤寒(出身低微,家境贫寒)的身世,影射作者自己同样出身贫寒的背景,引发生命的共鸣。

这是写眼前景,词人联想起与京口有关的第二个历史人物刘裕。写孙权,先想到他的功业再寻觅他的遗迹;写刘裕,则由他的遗迹再联想起他的功业。

情感:借蓬门陋巷,出生低微,却并不妨碍英雄建功立业的故事,表达了诗人对刘裕由衷的倾慕之情,以及自己抗金的决心。

赏析上阙

赏析上阙

探究新知

赏析上阙--④想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

寄奴是谁?如何理解这一句?

这是回忆刘裕的功业。这三个句子,表达了辛弃疾对刘裕的功业无限景仰的感情。可是刘裕这样的英雄,他的历史遗迹,现在也是同样地找不到了,只有那“斜阳草树,寻常巷陌”,人们传说曾是他的故居。这里暗含了当世无人的感慨。

当年:指刘裕为了恢复中原大举北伐的时候。刘裕曾两次帅晋军北伐,收复洛阳、长安等地。金戈铁马:金戈,用金属制成的长枪。铁马,披着铁甲的战马。都是当时精良的军事装备。这里指代精锐的部队。

刘裕当年北伐的英姿飒爽,不由得激起辛弃疾恢复中原的热切期望。作者当年“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”的沙场气概与“气吞万里如虎”的英勇杀敌何其相似。只是相比刘裕那般立下盖世伟绩并开创南宋朝,作者未免不叹息于自身的怀才不遇、壮志未酬。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

此句中哪些词用得比较传神 为什么

“金戈铁马”,可见是精锐之师;“吞”字足见北伐如虎之气势,写出了刘裕当年率军北伐的雄姿:横戈跃马,驰骋沙场,何其壮哉!辛弃疾仰慕刘裕能够兴师北伐,收复失地。

向往英雄业绩,表达抗金决心

借代。以精良的军事装备代指精锐的部队。

赏析上阙

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

刘裕出身贫贱,却能建功立业,“英雄不问出处”

讽刺主和派

刘裕

南北朝宋武帝刘裕,小名“寄奴”,他出身贫寒,曾经生活在荒僻小街巷。刘裕以京口为基地,削平了内乱,取代了东晋政权。他曾两度挥师北伐,先后灭掉南燕、后秦,收复洛阳、长安。

态度

意图

追慕刘裕驰骋沙场、气吞胡虏的英雄业绩

赏析上阙

这两个人的共同点是什么?

孙权是三国时吴国的皇帝,他在京口建立的吴国的首都,并且能够打垮来自北方的侵犯者曹操的军队,保卫了国家。

孙权

刘裕生于寻常百姓人家,出生低微,但并不妨碍他建功立业,一句“想当年”,刘裕率领兵强马壮的军队,驰骋中原,何等豪迈气概。

刘裕

他们都是能够建功立业的英雄人物,而且他们的业绩都在京口起步。

赏析上阙

孙权,字仲谋,公元200年他19 岁,执掌政权,成为一方诸候。

27岁,第一次北伐曹操,以少胜多,为赤壁之战埋下伏笔

29岁,第二次北伐曹揉,加强对江南的统治,现固了东吴政权。

辛弃疾

1140 年,辛弃疾出生于论陷金人之手已13年的济南。

1161年,21岁,参加义军,把洗雪国耻、收复失地作为半生事业。

1162 年,潭2000多人南归于宋。

1165年,25 岁,因力主抗金,遂被朝廷疏远。

1181年,41 岁,任隆兴知府。同年,主抗金,受弹动,被罢官。此后20年,賦闲乡居。

1203 年,被起用任绍兴知府。

1205年,韩住宵要立伐金大功,起用66 岁的辛弃疾任镇江知府。他对韩侂宥捉出建议,不被采纳,同年又被罢官

68岁,抑郁而终

刘裕,生于公元 363年,他少有大志,想成就一番功业

公元404年,刘裕在家乡京口起兵讨伐卫晋抗楚

公元417年,刘裕两次北伐,灭南燕,克长安,灭后秦,受封为宋王

公元420年,刘裕终于取代东晋称帝。国号”宋“,定都建康

孙权、刘裕、辛弃疾三人对比:

赏析上阙

以上两位同样是帝王,而南宋王朝是什么样的呢?思考其典故内涵。

题临安邸

林升

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休。

暖风熏得游人醉,

直把杭州作卞州。

秋夜将晓

出篱门迎凉有感

陆游

三万里河东入海,

五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,

南望王师又一年。

偏安一隅的南宋小朝廷,置千百万中原百姓于不顾,依旧饮酒作乐,天天歌舞,夜夜笙歌,不思复国还乡,忘记了国恨家仇,哪里能与建功立业的孙权、刘裕相比!

——讽刺宋室昏聩。

上阙总结

用典

仰慕英雄

讽刺当局

历史人物

化用诗意

刘裕

孙权

刘禹锡

《乌衣巷》

词的上阕主要是借孙权和刘裕两个历史上的英雄人物事迹,隐约讽刺南宋政权的昏庸无能,表达自己抗敌救国的爱国情怀。

而南宋统治者却偏安一隅,讽刺宋室昏聩(借古讽今)

赏析下阙

赏析下阙--①元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

解读典故

元嘉草草:指南朝宋文帝刘义隆,刘裕的儿子,由于好大喜功,在元嘉二十七年,草率出师北伐。

赢得仓皇北顾:宋文帝刘义隆命王玄谟率师北伐,为北魏太武帝拓跋焘击败,魏趁机大举南侵,直抵扬州,吓得宋文帝亲自登上建康幕府山向北观望形势。赢得,落得。北顾,向北观望,宋文帝于兵败后写诗:“北顾涕交流”。后梁武帝将“北固亭”改名为“北顾亭”,寓“北望中原,企图恢复”之意。北顾,在本词中表示的意思是,元嘉以后再也不敢谈论收复失地的事情,“对中原失土,仅能北顾而已”。

赏析下阙

封狼居胥:狼居胥山,汉朝霍去病追击匈奴至狼居胥山,于是“封狼居胥山,禅于姑衍”。积土为坛于山上,祭天曰封,祭地曰禅,古时用这个方法庆祝胜利。

赏析下阙

赏析下阙--①元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

解读典故

译文:元嘉年间,宋文帝草率用兵,兴师北伐,想要再建汉朝霍去病封狼居胥山那样的丰功伟业,却落得“仓皇”逃窜,大败而归,从此再也不敢侈谈什么收复,对中原失土仅能“北顾”而已。

赏析下阙

南朝宋文帝刘义隆“自践位以来,有恢复河南之志”。他曾三次北伐,都没有成功,特别是元嘉二十七年(450年)最后一次,失败得更惨。辛弃疾是在语重心长地告诫南宋朝廷:要慎重啊!你看,元嘉北伐,由于草草从事,“封狼居胥”的壮举,只落得“仓皇”与“北顾”的哀愁。

这句中的“封狼居胥”是典中套典地用了汉代名将霍去病的典故。下片首句用史实影射现实,借谴责刘义隆仓促北伐而遭惨败的谬举来警示当权者忌草率出兵,展现了作者对北伐大业深谋远虑的大智慧。但是,腐败的南宋统治者听不进辛弃疾的逆耳之言,执意盲目北伐,结果又一次大败,韩侂胄也因此命归黄泉。

辛弃疾为何要列举南朝宋文帝刘义隆仓促北伐,一败涂地的史实

当时独揽军政大权的外戚韩侂胄欲借金国势渐衰之机兴师北伐,建“盖世之功”,巩固个人地位,便起用了闲居多年,已66岁的辛弃疾。辛弃疾认为当时南宋还未具备战胜金兵的条件,然而韩胄之流不顾辛弃疾的劝告,次年率军出兵,大败被诛。历史证明,辛弃疾是何等的深谋远虑!

联系写作背景:

——借鉴历史,伐金必须做好准备,不能草率从事

赏析下阙

赏析下阙

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

草率北伐导致失败

劝统治者以史为鉴,伐金必须做好充分准备,不能草率出兵

刘义隆

宋文帝刘义隆(刘裕之子)。他曾三次北伐,都没有成功,他好大喜功,听信王玄漠北伐之策,打没有准备的仗,结果一败涂地,反而招致北魏拓跋焘大举南侵。吓得宋文帝亲自登上建康幕府山向北观望形势。北顾,宋文帝于兵败后写诗:“北顾涕交流”。

态度

意图

可否改成“落得”?

不能,凸显讽刺的意味。

借古讽今

开禧元年:作此词。

开禧二年:北伐失利,被逼议和。

开禧三年:主战派将领韩侂胄被杀。再次议和。辛弃疾去世。

赏析下阙

赏析下阙--②四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

解读典故

译文:四十三年过去了,现在向北遥望,记忆还很清晰,当年扬州一带遍地烽火,四处狼烟,抗击金兵的浪潮此伏彼起。

赏析下阙

四十三年:作者于公元1162年即宋高宗赵构绍兴三十二年,从北方抗金南归,至公元1205年即宋宁宗赵扩开禧元年,任镇江知府登北固亭写这首词时,前后共四十三年。烽火扬州路:指当年扬州地区,到处都是抗击金兵南侵的战火烽烟。路,宋朝时的行政区划,扬州属淮南东路。

从这一句开始,词由怀古转入伤今,从深远的史实拉向作者的经历。作者追忆四十三年前率万军南归的场景,随处是金兵入侵的战况依旧历历在目,始终不能忘记战争的残酷与国家所受的耻辱,永怀收复中原的心愿。该句并无用典,而是作者为国效力、戎马生涯的缩影,既抒发因恢复中原的宿愿始终未能实现的苦闷,也流露出忧国忧民之情。

赏析下阙

赏析下阙--②四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

赏析下阙

"四十三年"句:作者于1162年(宋高宗绍兴32年)南归,到写该词时正好为四十三年。

绍兴三十一年(1161年),金兵大举入侵,占领扬州一带。辛弃疾率领起义军英勇抗击金兵,使其南侵以失败告终。次年,起义军叛徒张国安杀害耿京挟众降金。辛弃疾统帅起义军南下,投归南宋。其时辛弃疾年23岁,距他写这首词时(1205年)刚好四十三年。

这里是词人回忆自己的抗金岁月。四十三年前,金完颜亮南侵扬州,词人率众南归,希望借助南宋国力收复中原,而朝廷一味求和、投降,四十三年过去了,英雄无用武之地,壮志无法实现,追忆往昔,年老体衰的词人感慨万千,更感无限悲哀。

赏析下阙

赏析下阙--②四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

赏析下阙

绍兴三十一年(1161)耿京派遣辛弃疾南下与宋廷联络。十一月中旬,作者经过扬州,当时金人渡淮侵宋,扬州一片战火,所以说“烽火扬州路”。京口对面便是扬州的瓜州渡口,登上北固亭可以遥遥望见,故曰“望中犹记”。

从一一六一年到写作此词的一二〇四年,恰好是四十三年了。四一三年过去了,作者“犹记”那一段烽火历程,这是因为他珍重这段经历,他仍然向往着那战斗的岁月。可是,四十三年过去了,“大仇不复,大耻不雪,平生志愿百无一酬”(谢枋得《祭辛弃疾稼轩先生墓记》)。

峥嵘岁月的回忆,正衬托了他半个世纪以来的坎坷人生;“四十三年”白白过去了,真使人感慨不已!

赏析下阙

赏析下阙--③可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

赏析下阙

佛狸祠:佛狸,北魏太武帝拓跋焘的小字。他击败宋文帝,率军追到瓜步山,即在现在江苏省六合县东南,在山上建立行宫,后来改为祠庙,称佛狸祠。

神鸦社鼓:吃祭品的乌鸦和社日祭神的鼓声。说明中原人们已经忘却战败的历史。社日,古代祭土神的日子。

译文:哪忍心回想往事啊,如今在敌占区里,北魏皇帝佛狸的庙前,香烟缭绕,乌鸦争吃祭神的供物,人们欢呼雀跃,社日的鼓声震天动地!

赏析下阙

探究新知

赏析下阙--③可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

赏析下阙

“回首”应接上句,由回忆往昔转入写眼前实景。

佛狸,后魏太武帝拓跋焘的小名。他击败宋文帝,率军追到瓜步山,在山上建立行宫,即后来的佛狸祠。佛狸是北魏的皇帝,距南宋已有七八百年之久,北方的百姓把他当作神来供奉,辛弃疾看到这个情景,为什么就不忍回首当年的“烽火扬州路”?

原来辛弃疾是用“佛狸”代指金主完颜亮。四十三年前,完颜亮发兵南侵,曾以扬州作为渡江基地,而且也曾驻扎在佛狸祠所在的瓜步山上,监督金兵抢渡长江。以古喻今,佛狸很自然地就成了完颜亮的影子。

赏析下阙

赏析下阙--③可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

赏析下阙

今天“佛狸祠下,一片神鸦社鼓”与“四十三年,烽火扬州路”形成鲜明的对比,当年沦陷区的人民与异族统治者进行不屈不挠的斗争,烽烟四起,但现在的中原早已风平浪静,沦陷区的人民已经安于异族的统治,忘记了自己是宋室的臣民,竟至于对异族君主顶礼膜拜,这是多么痛心的事情啊。以此正告南宋统治者,收复失土,刻不容缓,如果继续拖延,民心日去,中原也就非我所属了!

典故四:拓跋焘

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

佛狸祠,北魏太武帝的庙,在瓜步山上(今扬州附近)。佛狸是北魏太武帝拓跋焘之小字。当年他率兵击败南朝宋文帝刘义隆,挥师攻入宋,至瓜步山,在山上建立行宫,即后来之佛狸祠。后佛狸祠成为异族侵略者成功的象征。辛弃疾写此词时,扬州和佛狸词均已被金占领。

1.“佛狸祠下,一片神鸦社鼓!”描写的是什么时候的什么场面?

“佛狸祠下,一片神鸦社鼓” 是写当地老百姓年年在佛狸词下迎神赛会,很是热闹,说明现在沦陷区人民安于异族统治,忘了国耻。

后世的人们把历史上的入侵者的行宫误以为是一座福佑人民的神庙,春秋祭祀。时代已冲洗掉民族耻辱的意义。

南宋朝廷一直未能振作恢复中原,再过几十年,恐怕南宋朝廷也会在历史上消失,沦陷区百姓久而久之也会安于异族的统治。

想到这些,辛弃疾对南归后的四十三年的经历感到不堪回首。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

登高望远,引出了对43年前的一段经历的回忆:在他22岁时,曾经穿越战火纷飞的扬州古道,奔驰南下。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

拓跋焘曾追击王玄谟的军队至长江北岸的瓜步,在瓜步山上修建了一座行宫(佛狸祠),这是侵略者成功的象征,而山下的同胞却早已忘记耻辱,高兴地祭社。这“喜庆”之中包含了多少麻木与耻辱!

南京举办夏日祭

赏析下阙

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

“佛狸祠下”三句,从上文缅怀往事回到眼前现实。追忆自己当年南归途经扬州所见惨象,描述瓜步山周围人们生活的情景。

批评百姓忘记国恨家仇,表示对南宋朝廷不图恢复中原的愤懑。

拓跋焘

态度

意图

曾经的“烽火”与现在的“神鸦社鼓”形成对比

沦陷区人民安于异族统治,忘了国耻

赏析下阙

赏析下阙--④凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否。

赏析下阙

廉颇:战国时赵国名将,被谗入魏。后来秦兵攻打赵国,赵王有意起用,遣使问讯。廉颇一饭斗米,肉十斤,披甲上马,以示能战。使者受廉颇政敌郭开贿赂,回来谎报赵王说:“与臣坐,顷之三遗矢矣。”赵王以为老,遂罢。三遗矢,多次拉屎。

最后借用廉颇的典故自况,叹息自身境遇的悲哀。这个典用得很贴切,内蕴非常丰富。一是表白决心,和廉颇当年服事赵国一样,忠心耿耿;二是显示能力,自己和当年廉颇一样,老当益壮;三是抒写忧虑,廉颇为奸人所害,虽愿为国效劳,却是报国无门,作者忧心自己可能重蹈覆辙。辛弃疾的忧虑不是空穴来风,果然韩侂胄一伙人不能采纳他的意见,对他疑忌不满,在北伐前夕,以“用人不当”为名免去了他的官职。辛弃疾渴盼为恢复大业出力的愿望又一次落空。

诗人用了廉颇的典故,有何用意

借古抒怀,辛弃疾以廉颇自比,表示年事虽高(64岁),尚有余勇,能为国效力,其耿耿忠心,日月可鉴。但也担心像廉颇一样被弃置不用。一腔悲愤溢于言表,可惜他空怀壮志,长期被弃置不用。

壮志未已,盼统治者重用人才

前人评辛弃疾词多道其沉郁悲壮之风如唐朝之老杜,很为中肯

赏析下阙

赏析下阙--④凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否。

赏析下阙

作者的处境与廉颇完全一样吗?

“凭”是“靠”的意思,全句是一个反问句。意思是没有人来问。

当年廉颇虽终不被重用,但尚有赵王想起,可如今自已呢?虽满怀爱国热情,可是朝廷早就没有起用的意思了。

“凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?”是一个什么句式?这表现了作者什么心情?(悲愤)

赏析下阙

赏析下阙--④凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否。

赏析下阙

词人以廉颇自比,表示虽老却不忘为国效力,收复中原的耿耿忠心,可是朝廷一味屈膝媚和,奸臣当道,又有谁会想到自己呢。由此表达了对南宋朝廷不图恢复中原的愤懑。

用这句话结束全词,不仅使抒情达到了高潮,而且集中鲜明地再现了词人的自我形象。

“凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?”是一个什么句式?这表现了作者什么心情?(悲愤)

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

战国时赵国名将。因被人陷害,跑到魏国去。后来秦兵攻打赵国,赵王有意起用,遣使问讯。廉颇一饭斗米,肉十斤,披甲上马,以示能战。使者受廉颇政敌郭开贿赂,回来谎报赵王说:“与臣坐,顷之三遗矢矣。”赵王以为老,遂罢。

以廉颇自比,抒写了自己虽有远大抱负,而朝廷却不重用,壮志未酬的苦闷。

廉颇

态度

意图

廉颇虽老,却仍有报国之志

怀人伤己——同病相怜

下阙总结

用典

壮志难酬

爱国情怀

刘义隆

拓跋焘

廉颇

词的下阕用刘义隆、佛狸祠、廉颇的典故,继续写自己报效祖国的一片忠心,并表示自己不被朝廷所用的悲愤情感。

精讲点拨

精讲点拨

1.这首词体现了辛弃疾怎样的情感,表现了怎样的情怀与品格?

情感:抗金报国的忠义,对英雄人物及其业绩的仰慕,对太平与繁华不再的感慨,对草率出兵的暗讽,对人心安于现状的担忧,自己壮志难酬的悲愤。

情怀:①建功立业的远大理想;②胸怀天下的博大胸襟;③老骥伏枥的坚定志向;④心忧社稷的家国情怀;⑤深谋远虑的深邃智慧。

精讲点拨

“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”但世上的事并不能心想事成。南归以后,他手里立即失去了钢刀利剑,就只剩下一羊毫软笔,他也再没有机会奔走沙场,血溅战袍,而只能笔走龙蛇,泪洒宣纸,为历史留下一声声悲壮的呼喊、遗憾的叹息和无奈的自嘲。

精讲点拨

2.词中用典之处颇多,有无堆砌之感,为什么?

用事是用典的一种,即借用历史故事来表达作者的思想感情(借古讽今)。辛词中用典很多,却无堆砌之感,因为内容大多与作者的政治态度和个人遭遇有关。

上片借历史人物书写自己的抱负,下片一开始就是令人沮丧的历史图画,使人回溯历史,意在汲取教训,不打无准备的仗。最后用廉颇思赵一事,表达了作者的悲愤之情,用它来结束全词,不仅使抒情达到了高潮,而且集中、鲜明地再现了词人的自我形象。

综观全词,用事虽多,然而抒情的脉络清晰,词中所涉及的历史故事全都图画般地呈现在读者眼前,诗人的思想感情清晰可及。

析典故——理解情感用意

古人 古事 情感态度 用意

孙权

刘裕

刘义隆

拓跋焘

廉颇

置镇京口、雄踞一方

景仰、惋惜

叹英雄后继无人

起兵北伐、建立政权

赞扬、向往

表建功立业雄心

草率出师,仓皇而逃

批判、讽刺

劝为政者无草率

率兵追击、建立行宫

耻辱、悲叹

谏为国者勿忘耻

一饭斗米、以示勇武

同情、悲愤

望为政者用人才

精讲点拨

精讲点拨

3.用典的作用?

在诗歌中援引史实,使用典故,作用:

①使诗歌语言精练,有一种简约美;

②可增加内容的丰富性,增加表达的生动性;

③增强作品的表现力和感染力,以古喻今,文章就显得古朴而文采斐然;

④可以使诗词委婉含蓄,避免平铺直叙,可收到言简意丰、耐人寻味的效果。

上阕

孙权:

刘裕:

下阕

刘义隆:

——

词人:

——

愤斥偏安

廉颇:

——

壮志未酬

咏史抒怀

借古讽今

上阕

英雄难觅

金戈铁马

建功立业

令人仰慕

草草出师

警告当朝

烽火扬州

尚能饭否

知识建构

叶嘉莹先生说: “我认为辛弃疾是比苏东坡更了不起的一个词人,因为辛弃疾这个人不只是文学、诗词(很厉害),而且还是一个有豪情壮志的英雄豪杰。”

王国维《人间词话》这样评价, “幼安之佳处,在有性情,有境界。”

拓展延伸

课堂练习

课堂练习

课堂练习:通过《念奴娇·赤壁怀古》和《永遇乐·京口北固亭怀古》的学习,试分析苏辛二词的异同点。

相同点

结构上均为“地点+怀古”

意境上均为雄浑壮阔

主旨上均为咏史抒怀,借古伤今,借古人酒杯浇心中块垒

不同点

苏词中抒情多直抒胸臆,“多情应笑我,早生华发,人生如梦,一尊还酹江月。”风格显得开阔明朗,旷达乐观。

辛词中抒情多与典故结合,风格含蓄,蕴藉,激愤,沉郁。

永遇乐

京口北固亭怀古

辛弃疾

1.语言建构与运用:了解辛弃疾生平及诗歌背景,积累文化常识。

2.思维发展与提升:鉴赏诗歌中的用典和对比手法,分析借古喻今的写作特点。

3.审美鉴赏与创造:赏析 “用典”“对比” 等艺术手法,品味沉郁顿挫的语言风格。

4.文化传承与理解:体会词人对英雄的仰慕、对时局的忧思及壮志难酬的悲愤,培养爱国情怀。

目标引领

目标引领

重点:

1.梳理典故,理解其与词人情感的关联。

2.赏析用典、对比等手法的表达效果。

难点:

1.理解典故的深层含义(借古讽今、以史鉴今)。

2.把握词人复杂的情感(豪情与悲叹交织)。

目标引领

重点难点

问题激疑

问题激疑

铁板铜琶,继东坡高唱大江东去;美芹悲黍,冀南宋莫随鸿雁南飞

这是郭沫若为辛弃疾纪念祠题写的对联。

下联的“美芹悲黍”中的“芹”指芹菜。《列子 扬朱》篇载:有人向同乡富豪赞美芹菜好吃,结果富豪吃了反倒嘴肿闹肚子。后人以“献芹”称所献之物菲薄,以示诚意。辛弃疾曾于1165年写论文10篇,又称《美芹十论》,陈述抗金救国、收复失地、统一中国的大计。

“悲黍”,黍即小米,据史书记载,周室东迁后,周朝志士回到故都,见昔日宗庙夷为田地,黍苗丛生,便悲国家之颠覆,故《诗经》有《黍离》篇。“冀南宋莫随鸿雁南飞”,是说辛弃疾希望南宋小朝廷不要偏安江南一隅,而要立志收复失地,表示了他“男儿到死心如铁” 的豪情壮志。

自主探究

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

辛弃疾(1140—1207),南宋词人。字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人。

绍兴三十一年(1161)曾随耿京在山东起兵抗金,后在南宋先后任建康通判,江南、湖南、湖北安抚使等职,有政声。因与当权者不合而屡遭贬抑,一生郁郁不得志,最终忧愤而死。辛弃疾有将相之才而不能施展,只能将一腔忠愤寄于词间。

著有《稼轩长短句》,奏疏《美芹十论》《九议》等。

作家梁衡说,“中国历史上行伍出身,以武起事,而最终以文为业,成为诗词作家的只有一人,评价他“文能提笔安天下,武能上马定乾坤”,这人就是辛弃疾!辛弃疾的词不是用笔写成,而是用刀和剑刻成的。

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

辛弃疾的一生,大致可分为三个时期。

起义南归时期。

辗转任职时期 。表现出非凡的军事和政治才干,但遭到主和派的打击,被罢职。

被贬家居,反复起用时期 。但仍然得不到信任,最后含恨辞世。

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

立志报国

辛弃疾山东济南人。他出生时北方久已沦陷于女真人之手。他比陆游小十五岁,出生时北方久已沦陷于女真人之手。他的祖父辛赞虽在金国任职,却一直希望有机会“投衅而起,以纾君父所不共戴天之愤”,并常常带着辛弃疾“登高望远,指画山河”。同时,辛弃疾也不断亲眼目睹汉人在女真人统治下所受的屈辱与痛苦,这一切使他在青少年时代就立下了恢复中原、报国雪耻的志向。另一方面,正由于辛弃疾是在金人统治下的北方长大的,他也较少受到汉人一味循规蹈矩的传统文化教育,在他身上,有一种燕赵奇士的侠义之气。

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

起义南归

1161年,金国大举南犯,二十二岁的辛弃疾聚集了二千人,参加由耿京领导的一支声势浩大的起义军,并担任掌书记奋起反抗。

1162年 二十三岁的辛弃疾奉命南下与南宋朝廷联络。完成使命归来的途中,听到耿京被叛徒张安国所杀、义军溃散的消息,便率领五十多人夜袭济州大营,活捉叛徒交给南宋处决。辛弃疾惊人的勇敢和果断,使他名重一时。宋高宗便任命他为江阴签判,率万人归南宋从此开始了他在南宋的仕宦生涯。

龙虎胆

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

坎坷仕途

1162年至1181年,辛弃疾的23岁到42岁,是一生中游宦时期。他雄心勃勃,壮志凌云,继续坚持主战,宣传北伐抗金,收复中原,统一全国的主张。他热情洋溢地写了不少有关抗金北伐的建议,著名的有《美芹十论》《九议》。这些建议书在当时深受老百姓称赞,广为传诵,但已经不愿意再打仗的朝廷却反映冷淡,只是对辛弃疾在建议书中所表现出的才干很感兴趣。朝廷偏安江南,过着游宴玩乐歌舞升平的生活,无人采纳他的建言。在此期间,他被收了军权,由签判到知州,由提点刑狱到安抚使,宦迹无常。但政绩卓著。他出任滁州知州仅半年,当地“荒陋之气”一洗而空。他在湖南帅任,创置“飞虎军”,“军成,雄镇一方,为江上诸军之冠。”他不失为一个有清醒政治头脑忧国忧民的好官。

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

归居田园

1181冬,辛弃疾四十二岁,因受到弹劾而被免职,归居上饶。此后二十年间,他除了有两年一度出任福建提点刑狱和安抚使外,大部分时间都在乡闲居。他常常一面赏玩山水田园风光和其中的恬静之趣,一面心灵深处又不停地涌起波澜,时而为一生理想而激动,时而因现实无情而灰心愤怒,时而又强自宽慰旷达,在这种感情起伏中度过了后半生。但现实对辛弃疾是严酷的。他虽有出色的才干,他的豪迈倔强的性格和执着北伐的热情,却使他难以在官场上立足。所以早已做好了归隐的准备,在江西上饶修建了园榭,以便离职后定居。

知人论世

1.豪放词人--辛弃疾

壮志难酬

宋嘉泰四年(1204)正月,宋宁宗赵扩召见,65岁的辛弃疾陈述对付金人的意见,主张北伐,要有一段时间做充分的准备,提出应把用兵任务交给元老大臣。3月,被派任镇江知府。到镇江后积极为对金用兵作准备,预制了一万套军服,计划招募一万名士丁。

没过多久,一些谏官的攻击诋毁辛弃疾,极力想让他下台,辛弃疾又被降了官,觉得失望透顶,再也不对朝廷抱有希望了,此后朝廷安排各种官职,他都推辞不去上任了。

知人论世

2.写作背景

65岁高龄的辛弃疾于宋宁宗开禧元年(1205)在镇江任知府时写下《永遇乐·京口北固亭怀古》这首千古传诵的词作。辛弃疾文武双全,从小经历女真贵族的残暴统治后满怀强烈的民族情感,渴望收复中原。年仅二十一岁的他起义抗金,两年间取得辉煌战绩,于宋高宗绍兴三十二年(1162)率万军南归,距写下该词时达四十三年。

这四十三年间,辛弃疾仕途浮沉,却始终忧国忧民,一心主张抗金,只可惜怀才不遇、壮志难酬。嘉泰四年,掌权大臣韩侂胄先后起用大批支持抗金之士以筹备北伐,闲废数十年的辛弃疾继而被任命为浙东安抚使,开禧元年春又被调任至镇江防要地京口。由此,辛弃疾一方面在紧锣密鼓的北伐声中熊熊燃起恢复中原的壮志豪情,另一方面叹息于自身无可奈何的孤危、忧心于韩侂胄轻敌冒进的作为。他登上京口北固亭怀古思今,抒发其复杂又真挚的情思,成就了这首气魄雄大而又悲壮苍凉的佳作。

①永遇乐,词牌名;

②京口:古城名,因临京岘山、长江口而得 名,即今江苏镇江;

④怀古:怀古题材的诗词,怀古伤今。

③北固亭:又名北固楼,今镇 江东北的北固山上。

《读史方舆纪要》“北固山在镇江城北一里,下临长江,三面滨水,回岭斗绝,势最险固。晋蔡谟起楼其上,以贮军实,谢安复营葺之,即所谓北固楼,亦曰北固亭。大同十年,武帝改名北顾亭。”盖取其不忘中原之意也。

解题

文学常识

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌。人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥(xū) ,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛(bì)狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

整体感知

整体感知:

永遇乐 ·京口北固亭怀古

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

词作的主旨句是哪句?

主旨句表达了词人怎样的思想情感?

这种情感是用什么手法体现的?

凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否?

运用典故。

抒发了词人壮志难酬的悲愤。

合作解疑

合作解疑

初读感知:

1、本词“怀古”,分别写了哪些古人古事 在文中分别是哪些句子 并试着概括其内容。

2、探究词人“怀古”背后的深层含义,并试着概括词人的情感态度。

思哪些古人?

忆哪些古事?

抒什么情怀

合作解疑

探究新知

研读文本--从用典解读《永遇乐·京口北固亭怀古》

辛弃疾的词好用典,《永遇乐˙京口北固亭怀古》更是通篇用典。

(什么是用典?即引用典故,凡是诗文中引用过去之有关人、地、事、物,或语言文字的,就是“用典”。)

用典,有言简意丰,耐人寻味,表意委婉的作用。请从用典的角度入手,赏析作者运用了哪些典故,表达了什么情感?

这首词分为上、下两阙,共八句,总共运用了 五个人物相关的历史典故。

孙仲谋、寄奴、刘义隆、佛狸、廉颇

赏析用典

孙

权

刘

裕

刘

义隆

拓跋焘

廉

颇

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

赏析上阙

赏析上阙--①千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

孙仲谋是谁?表达了辛弃疾什么情感?

即孙权,字仲谋,三国时吴国的皇帝。

孙权有四兄弟,根据孙权的字,你认为孙权在排第几?为什么?

古代兄弟排行按“伯、仲、叔、季”的顺序来排列。孙策,字伯符;孙权,字仲谋;孙翊,字叔弼;孙匡,字季佐。

赏析上阙

赏析上阙

赏析上阙--①千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。

孙仲谋是谁?表达了辛弃疾什么情感?

“千古”,是时代感,照应题目“怀古”;“江山”是现实感,照应题目“京口北固亭”。三国时吴国的皇帝孙权,在迁都建业(现南京)以前,先在京口建“京城”,作为新都的屏障,并且打垮了来自北方的侵犯者曹操的军队。可是现在,像孙权这样的英雄已无处寻觅的了。诗人起笔便抒发其江山依旧,英雄不再、后继无人的感慨。辛弃疾对孙仲谋有溢于言表的钦佩之情,如在词作《南乡子·登京口北固亭有怀》中:何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事?悠悠。不尽长江滚滚流。年少万兜鍪(代指士兵),坐断(坐镇,占据)东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。

赏析上阙

赏析上阙

探究新知

赏析上阙--②舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

如何理解这一句?

中国古代将地面上的夯土高墩称为台,台上的木构房屋称为榭,两者合称为台榭。舞榭歌台,指歌舞场所。

这个句子在上句的基础上推进一层,非但再也找不到孙权这样的英雄人物,连他当年修建的“舞榭歌台”,那些反映他光辉功业的遗物,也都被“雨打风吹去”,杳无踪迹了。

叹英雄千古难再

赏析上阙

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。

1.歌颂、追慕英雄及其功勋业绩

2.物是人非,对前人事业后继无人的惋惜

暗指南宋统治者昏庸无能

孙

权

三国时吴国的皇帝孙权,据守江东,他有着统一中原的雄图大略,于建安十四年(209)在京口建都城,赤壁之战联合刘备大破曹操,遂使天下鼎足三分,后又数拒曹操于江北,使曹操发“生子当如孙仲谋”之叹!

态度

意图

赏析上阙

探究新知

赏析上阙--③斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

寄奴是谁?如何理解这一句?

寻常巷陌:极窄狭的街道。寻常,古代指长度,八尺为寻,倍寻为常,形容窄狭。引伸为普通、平常。

寄奴:南朝宋武帝刘裕小字寄奴。刘裕的祖先由北方移居京口,他本人生于京口,并于京口起兵北伐,灭南燕、后秦,又废晋帝,建立刘宋。

一抹残阳照射着杂乱的衰草和枯树,这里有一条极窄狭的街道,人们传说就是当年南朝宋武帝刘寄奴的故居遗址。

赏析上阙

赏析上阙

探究新知

赏析上阙--③斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

寄奴是谁?如何理解这一句?

这一句转入寄奴刘裕的典故,实写刘裕的故居以开启下文。

此处的“斜阳草树”、“寻常巷陌”化用了唐代刘禹锡的诗句“朱雀桥边野草花,写衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,由此隐喻一代枭雄刘裕孤寒(出身低微,家境贫寒)的身世,影射作者自己同样出身贫寒的背景,引发生命的共鸣。

这是写眼前景,词人联想起与京口有关的第二个历史人物刘裕。写孙权,先想到他的功业再寻觅他的遗迹;写刘裕,则由他的遗迹再联想起他的功业。

情感:借蓬门陋巷,出生低微,却并不妨碍英雄建功立业的故事,表达了诗人对刘裕由衷的倾慕之情,以及自己抗金的决心。

赏析上阙

赏析上阙

探究新知

赏析上阙--④想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

寄奴是谁?如何理解这一句?

这是回忆刘裕的功业。这三个句子,表达了辛弃疾对刘裕的功业无限景仰的感情。可是刘裕这样的英雄,他的历史遗迹,现在也是同样地找不到了,只有那“斜阳草树,寻常巷陌”,人们传说曾是他的故居。这里暗含了当世无人的感慨。

当年:指刘裕为了恢复中原大举北伐的时候。刘裕曾两次帅晋军北伐,收复洛阳、长安等地。金戈铁马:金戈,用金属制成的长枪。铁马,披着铁甲的战马。都是当时精良的军事装备。这里指代精锐的部队。

刘裕当年北伐的英姿飒爽,不由得激起辛弃疾恢复中原的热切期望。作者当年“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”的沙场气概与“气吞万里如虎”的英勇杀敌何其相似。只是相比刘裕那般立下盖世伟绩并开创南宋朝,作者未免不叹息于自身的怀才不遇、壮志未酬。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

此句中哪些词用得比较传神 为什么

“金戈铁马”,可见是精锐之师;“吞”字足见北伐如虎之气势,写出了刘裕当年率军北伐的雄姿:横戈跃马,驰骋沙场,何其壮哉!辛弃疾仰慕刘裕能够兴师北伐,收复失地。

向往英雄业绩,表达抗金决心

借代。以精良的军事装备代指精锐的部队。

赏析上阙

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

刘裕出身贫贱,却能建功立业,“英雄不问出处”

讽刺主和派

刘裕

南北朝宋武帝刘裕,小名“寄奴”,他出身贫寒,曾经生活在荒僻小街巷。刘裕以京口为基地,削平了内乱,取代了东晋政权。他曾两度挥师北伐,先后灭掉南燕、后秦,收复洛阳、长安。

态度

意图

追慕刘裕驰骋沙场、气吞胡虏的英雄业绩

赏析上阙

这两个人的共同点是什么?

孙权是三国时吴国的皇帝,他在京口建立的吴国的首都,并且能够打垮来自北方的侵犯者曹操的军队,保卫了国家。

孙权

刘裕生于寻常百姓人家,出生低微,但并不妨碍他建功立业,一句“想当年”,刘裕率领兵强马壮的军队,驰骋中原,何等豪迈气概。

刘裕

他们都是能够建功立业的英雄人物,而且他们的业绩都在京口起步。

赏析上阙

孙权,字仲谋,公元200年他19 岁,执掌政权,成为一方诸候。

27岁,第一次北伐曹操,以少胜多,为赤壁之战埋下伏笔

29岁,第二次北伐曹揉,加强对江南的统治,现固了东吴政权。

辛弃疾

1140 年,辛弃疾出生于论陷金人之手已13年的济南。

1161年,21岁,参加义军,把洗雪国耻、收复失地作为半生事业。

1162 年,潭2000多人南归于宋。

1165年,25 岁,因力主抗金,遂被朝廷疏远。

1181年,41 岁,任隆兴知府。同年,主抗金,受弹动,被罢官。此后20年,賦闲乡居。

1203 年,被起用任绍兴知府。

1205年,韩住宵要立伐金大功,起用66 岁的辛弃疾任镇江知府。他对韩侂宥捉出建议,不被采纳,同年又被罢官

68岁,抑郁而终

刘裕,生于公元 363年,他少有大志,想成就一番功业

公元404年,刘裕在家乡京口起兵讨伐卫晋抗楚

公元417年,刘裕两次北伐,灭南燕,克长安,灭后秦,受封为宋王

公元420年,刘裕终于取代东晋称帝。国号”宋“,定都建康

孙权、刘裕、辛弃疾三人对比:

赏析上阙

以上两位同样是帝王,而南宋王朝是什么样的呢?思考其典故内涵。

题临安邸

林升

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休。

暖风熏得游人醉,

直把杭州作卞州。

秋夜将晓

出篱门迎凉有感

陆游

三万里河东入海,

五千仞岳上摩天。

遗民泪尽胡尘里,

南望王师又一年。

偏安一隅的南宋小朝廷,置千百万中原百姓于不顾,依旧饮酒作乐,天天歌舞,夜夜笙歌,不思复国还乡,忘记了国恨家仇,哪里能与建功立业的孙权、刘裕相比!

——讽刺宋室昏聩。

上阙总结

用典

仰慕英雄

讽刺当局

历史人物

化用诗意

刘裕

孙权

刘禹锡

《乌衣巷》

词的上阕主要是借孙权和刘裕两个历史上的英雄人物事迹,隐约讽刺南宋政权的昏庸无能,表达自己抗敌救国的爱国情怀。

而南宋统治者却偏安一隅,讽刺宋室昏聩(借古讽今)

赏析下阙

赏析下阙--①元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

解读典故

元嘉草草:指南朝宋文帝刘义隆,刘裕的儿子,由于好大喜功,在元嘉二十七年,草率出师北伐。

赢得仓皇北顾:宋文帝刘义隆命王玄谟率师北伐,为北魏太武帝拓跋焘击败,魏趁机大举南侵,直抵扬州,吓得宋文帝亲自登上建康幕府山向北观望形势。赢得,落得。北顾,向北观望,宋文帝于兵败后写诗:“北顾涕交流”。后梁武帝将“北固亭”改名为“北顾亭”,寓“北望中原,企图恢复”之意。北顾,在本词中表示的意思是,元嘉以后再也不敢谈论收复失地的事情,“对中原失土,仅能北顾而已”。

赏析下阙

封狼居胥:狼居胥山,汉朝霍去病追击匈奴至狼居胥山,于是“封狼居胥山,禅于姑衍”。积土为坛于山上,祭天曰封,祭地曰禅,古时用这个方法庆祝胜利。

赏析下阙

赏析下阙--①元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

解读典故

译文:元嘉年间,宋文帝草率用兵,兴师北伐,想要再建汉朝霍去病封狼居胥山那样的丰功伟业,却落得“仓皇”逃窜,大败而归,从此再也不敢侈谈什么收复,对中原失土仅能“北顾”而已。

赏析下阙

南朝宋文帝刘义隆“自践位以来,有恢复河南之志”。他曾三次北伐,都没有成功,特别是元嘉二十七年(450年)最后一次,失败得更惨。辛弃疾是在语重心长地告诫南宋朝廷:要慎重啊!你看,元嘉北伐,由于草草从事,“封狼居胥”的壮举,只落得“仓皇”与“北顾”的哀愁。

这句中的“封狼居胥”是典中套典地用了汉代名将霍去病的典故。下片首句用史实影射现实,借谴责刘义隆仓促北伐而遭惨败的谬举来警示当权者忌草率出兵,展现了作者对北伐大业深谋远虑的大智慧。但是,腐败的南宋统治者听不进辛弃疾的逆耳之言,执意盲目北伐,结果又一次大败,韩侂胄也因此命归黄泉。

辛弃疾为何要列举南朝宋文帝刘义隆仓促北伐,一败涂地的史实

当时独揽军政大权的外戚韩侂胄欲借金国势渐衰之机兴师北伐,建“盖世之功”,巩固个人地位,便起用了闲居多年,已66岁的辛弃疾。辛弃疾认为当时南宋还未具备战胜金兵的条件,然而韩胄之流不顾辛弃疾的劝告,次年率军出兵,大败被诛。历史证明,辛弃疾是何等的深谋远虑!

联系写作背景:

——借鉴历史,伐金必须做好准备,不能草率从事

赏析下阙

赏析下阙

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

草率北伐导致失败

劝统治者以史为鉴,伐金必须做好充分准备,不能草率出兵

刘义隆

宋文帝刘义隆(刘裕之子)。他曾三次北伐,都没有成功,他好大喜功,听信王玄漠北伐之策,打没有准备的仗,结果一败涂地,反而招致北魏拓跋焘大举南侵。吓得宋文帝亲自登上建康幕府山向北观望形势。北顾,宋文帝于兵败后写诗:“北顾涕交流”。

态度

意图

可否改成“落得”?

不能,凸显讽刺的意味。

借古讽今

开禧元年:作此词。

开禧二年:北伐失利,被逼议和。

开禧三年:主战派将领韩侂胄被杀。再次议和。辛弃疾去世。

赏析下阙

赏析下阙--②四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

解读典故

译文:四十三年过去了,现在向北遥望,记忆还很清晰,当年扬州一带遍地烽火,四处狼烟,抗击金兵的浪潮此伏彼起。

赏析下阙

四十三年:作者于公元1162年即宋高宗赵构绍兴三十二年,从北方抗金南归,至公元1205年即宋宁宗赵扩开禧元年,任镇江知府登北固亭写这首词时,前后共四十三年。烽火扬州路:指当年扬州地区,到处都是抗击金兵南侵的战火烽烟。路,宋朝时的行政区划,扬州属淮南东路。

从这一句开始,词由怀古转入伤今,从深远的史实拉向作者的经历。作者追忆四十三年前率万军南归的场景,随处是金兵入侵的战况依旧历历在目,始终不能忘记战争的残酷与国家所受的耻辱,永怀收复中原的心愿。该句并无用典,而是作者为国效力、戎马生涯的缩影,既抒发因恢复中原的宿愿始终未能实现的苦闷,也流露出忧国忧民之情。

赏析下阙

赏析下阙--②四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

赏析下阙

"四十三年"句:作者于1162年(宋高宗绍兴32年)南归,到写该词时正好为四十三年。

绍兴三十一年(1161年),金兵大举入侵,占领扬州一带。辛弃疾率领起义军英勇抗击金兵,使其南侵以失败告终。次年,起义军叛徒张国安杀害耿京挟众降金。辛弃疾统帅起义军南下,投归南宋。其时辛弃疾年23岁,距他写这首词时(1205年)刚好四十三年。

这里是词人回忆自己的抗金岁月。四十三年前,金完颜亮南侵扬州,词人率众南归,希望借助南宋国力收复中原,而朝廷一味求和、投降,四十三年过去了,英雄无用武之地,壮志无法实现,追忆往昔,年老体衰的词人感慨万千,更感无限悲哀。

赏析下阙

赏析下阙--②四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

赏析下阙

绍兴三十一年(1161)耿京派遣辛弃疾南下与宋廷联络。十一月中旬,作者经过扬州,当时金人渡淮侵宋,扬州一片战火,所以说“烽火扬州路”。京口对面便是扬州的瓜州渡口,登上北固亭可以遥遥望见,故曰“望中犹记”。

从一一六一年到写作此词的一二〇四年,恰好是四十三年了。四一三年过去了,作者“犹记”那一段烽火历程,这是因为他珍重这段经历,他仍然向往着那战斗的岁月。可是,四十三年过去了,“大仇不复,大耻不雪,平生志愿百无一酬”(谢枋得《祭辛弃疾稼轩先生墓记》)。

峥嵘岁月的回忆,正衬托了他半个世纪以来的坎坷人生;“四十三年”白白过去了,真使人感慨不已!

赏析下阙

赏析下阙--③可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

赏析下阙

佛狸祠:佛狸,北魏太武帝拓跋焘的小字。他击败宋文帝,率军追到瓜步山,即在现在江苏省六合县东南,在山上建立行宫,后来改为祠庙,称佛狸祠。

神鸦社鼓:吃祭品的乌鸦和社日祭神的鼓声。说明中原人们已经忘却战败的历史。社日,古代祭土神的日子。

译文:哪忍心回想往事啊,如今在敌占区里,北魏皇帝佛狸的庙前,香烟缭绕,乌鸦争吃祭神的供物,人们欢呼雀跃,社日的鼓声震天动地!

赏析下阙

探究新知

赏析下阙--③可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

赏析下阙

“回首”应接上句,由回忆往昔转入写眼前实景。

佛狸,后魏太武帝拓跋焘的小名。他击败宋文帝,率军追到瓜步山,在山上建立行宫,即后来的佛狸祠。佛狸是北魏的皇帝,距南宋已有七八百年之久,北方的百姓把他当作神来供奉,辛弃疾看到这个情景,为什么就不忍回首当年的“烽火扬州路”?

原来辛弃疾是用“佛狸”代指金主完颜亮。四十三年前,完颜亮发兵南侵,曾以扬州作为渡江基地,而且也曾驻扎在佛狸祠所在的瓜步山上,监督金兵抢渡长江。以古喻今,佛狸很自然地就成了完颜亮的影子。

赏析下阙

赏析下阙--③可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

赏析下阙

今天“佛狸祠下,一片神鸦社鼓”与“四十三年,烽火扬州路”形成鲜明的对比,当年沦陷区的人民与异族统治者进行不屈不挠的斗争,烽烟四起,但现在的中原早已风平浪静,沦陷区的人民已经安于异族的统治,忘记了自己是宋室的臣民,竟至于对异族君主顶礼膜拜,这是多么痛心的事情啊。以此正告南宋统治者,收复失土,刻不容缓,如果继续拖延,民心日去,中原也就非我所属了!

典故四:拓跋焘

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

佛狸祠,北魏太武帝的庙,在瓜步山上(今扬州附近)。佛狸是北魏太武帝拓跋焘之小字。当年他率兵击败南朝宋文帝刘义隆,挥师攻入宋,至瓜步山,在山上建立行宫,即后来之佛狸祠。后佛狸祠成为异族侵略者成功的象征。辛弃疾写此词时,扬州和佛狸词均已被金占领。

1.“佛狸祠下,一片神鸦社鼓!”描写的是什么时候的什么场面?

“佛狸祠下,一片神鸦社鼓” 是写当地老百姓年年在佛狸词下迎神赛会,很是热闹,说明现在沦陷区人民安于异族统治,忘了国耻。

后世的人们把历史上的入侵者的行宫误以为是一座福佑人民的神庙,春秋祭祀。时代已冲洗掉民族耻辱的意义。

南宋朝廷一直未能振作恢复中原,再过几十年,恐怕南宋朝廷也会在历史上消失,沦陷区百姓久而久之也会安于异族的统治。

想到这些,辛弃疾对南归后的四十三年的经历感到不堪回首。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

登高望远,引出了对43年前的一段经历的回忆:在他22岁时,曾经穿越战火纷飞的扬州古道,奔驰南下。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

拓跋焘曾追击王玄谟的军队至长江北岸的瓜步,在瓜步山上修建了一座行宫(佛狸祠),这是侵略者成功的象征,而山下的同胞却早已忘记耻辱,高兴地祭社。这“喜庆”之中包含了多少麻木与耻辱!

南京举办夏日祭

赏析下阙

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

“佛狸祠下”三句,从上文缅怀往事回到眼前现实。追忆自己当年南归途经扬州所见惨象,描述瓜步山周围人们生活的情景。

批评百姓忘记国恨家仇,表示对南宋朝廷不图恢复中原的愤懑。

拓跋焘

态度

意图

曾经的“烽火”与现在的“神鸦社鼓”形成对比

沦陷区人民安于异族统治,忘了国耻

赏析下阙

赏析下阙--④凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否。

赏析下阙

廉颇:战国时赵国名将,被谗入魏。后来秦兵攻打赵国,赵王有意起用,遣使问讯。廉颇一饭斗米,肉十斤,披甲上马,以示能战。使者受廉颇政敌郭开贿赂,回来谎报赵王说:“与臣坐,顷之三遗矢矣。”赵王以为老,遂罢。三遗矢,多次拉屎。

最后借用廉颇的典故自况,叹息自身境遇的悲哀。这个典用得很贴切,内蕴非常丰富。一是表白决心,和廉颇当年服事赵国一样,忠心耿耿;二是显示能力,自己和当年廉颇一样,老当益壮;三是抒写忧虑,廉颇为奸人所害,虽愿为国效劳,却是报国无门,作者忧心自己可能重蹈覆辙。辛弃疾的忧虑不是空穴来风,果然韩侂胄一伙人不能采纳他的意见,对他疑忌不满,在北伐前夕,以“用人不当”为名免去了他的官职。辛弃疾渴盼为恢复大业出力的愿望又一次落空。

诗人用了廉颇的典故,有何用意

借古抒怀,辛弃疾以廉颇自比,表示年事虽高(64岁),尚有余勇,能为国效力,其耿耿忠心,日月可鉴。但也担心像廉颇一样被弃置不用。一腔悲愤溢于言表,可惜他空怀壮志,长期被弃置不用。

壮志未已,盼统治者重用人才

前人评辛弃疾词多道其沉郁悲壮之风如唐朝之老杜,很为中肯

赏析下阙

赏析下阙--④凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否。

赏析下阙

作者的处境与廉颇完全一样吗?

“凭”是“靠”的意思,全句是一个反问句。意思是没有人来问。

当年廉颇虽终不被重用,但尚有赵王想起,可如今自已呢?虽满怀爱国热情,可是朝廷早就没有起用的意思了。

“凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?”是一个什么句式?这表现了作者什么心情?(悲愤)

赏析下阙

赏析下阙--④凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否。

赏析下阙

词人以廉颇自比,表示虽老却不忘为国效力,收复中原的耿耿忠心,可是朝廷一味屈膝媚和,奸臣当道,又有谁会想到自己呢。由此表达了对南宋朝廷不图恢复中原的愤懑。

用这句话结束全词,不仅使抒情达到了高潮,而且集中鲜明地再现了词人的自我形象。

“凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?”是一个什么句式?这表现了作者什么心情?(悲愤)

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

战国时赵国名将。因被人陷害,跑到魏国去。后来秦兵攻打赵国,赵王有意起用,遣使问讯。廉颇一饭斗米,肉十斤,披甲上马,以示能战。使者受廉颇政敌郭开贿赂,回来谎报赵王说:“与臣坐,顷之三遗矢矣。”赵王以为老,遂罢。

以廉颇自比,抒写了自己虽有远大抱负,而朝廷却不重用,壮志未酬的苦闷。

廉颇

态度

意图

廉颇虽老,却仍有报国之志

怀人伤己——同病相怜

下阙总结

用典

壮志难酬

爱国情怀

刘义隆

拓跋焘

廉颇

词的下阕用刘义隆、佛狸祠、廉颇的典故,继续写自己报效祖国的一片忠心,并表示自己不被朝廷所用的悲愤情感。

精讲点拨

精讲点拨

1.这首词体现了辛弃疾怎样的情感,表现了怎样的情怀与品格?

情感:抗金报国的忠义,对英雄人物及其业绩的仰慕,对太平与繁华不再的感慨,对草率出兵的暗讽,对人心安于现状的担忧,自己壮志难酬的悲愤。

情怀:①建功立业的远大理想;②胸怀天下的博大胸襟;③老骥伏枥的坚定志向;④心忧社稷的家国情怀;⑤深谋远虑的深邃智慧。

精讲点拨

“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”但世上的事并不能心想事成。南归以后,他手里立即失去了钢刀利剑,就只剩下一羊毫软笔,他也再没有机会奔走沙场,血溅战袍,而只能笔走龙蛇,泪洒宣纸,为历史留下一声声悲壮的呼喊、遗憾的叹息和无奈的自嘲。

精讲点拨

2.词中用典之处颇多,有无堆砌之感,为什么?

用事是用典的一种,即借用历史故事来表达作者的思想感情(借古讽今)。辛词中用典很多,却无堆砌之感,因为内容大多与作者的政治态度和个人遭遇有关。

上片借历史人物书写自己的抱负,下片一开始就是令人沮丧的历史图画,使人回溯历史,意在汲取教训,不打无准备的仗。最后用廉颇思赵一事,表达了作者的悲愤之情,用它来结束全词,不仅使抒情达到了高潮,而且集中、鲜明地再现了词人的自我形象。

综观全词,用事虽多,然而抒情的脉络清晰,词中所涉及的历史故事全都图画般地呈现在读者眼前,诗人的思想感情清晰可及。

析典故——理解情感用意

古人 古事 情感态度 用意

孙权

刘裕

刘义隆

拓跋焘

廉颇

置镇京口、雄踞一方

景仰、惋惜

叹英雄后继无人

起兵北伐、建立政权

赞扬、向往

表建功立业雄心

草率出师,仓皇而逃

批判、讽刺

劝为政者无草率

率兵追击、建立行宫

耻辱、悲叹

谏为国者勿忘耻

一饭斗米、以示勇武

同情、悲愤

望为政者用人才

精讲点拨

精讲点拨

3.用典的作用?

在诗歌中援引史实,使用典故,作用:

①使诗歌语言精练,有一种简约美;

②可增加内容的丰富性,增加表达的生动性;

③增强作品的表现力和感染力,以古喻今,文章就显得古朴而文采斐然;

④可以使诗词委婉含蓄,避免平铺直叙,可收到言简意丰、耐人寻味的效果。

上阕

孙权:

刘裕:

下阕

刘义隆:

——

词人:

——

愤斥偏安

廉颇:

——

壮志未酬

咏史抒怀

借古讽今

上阕

英雄难觅

金戈铁马

建功立业

令人仰慕

草草出师

警告当朝

烽火扬州

尚能饭否

知识建构

叶嘉莹先生说: “我认为辛弃疾是比苏东坡更了不起的一个词人,因为辛弃疾这个人不只是文学、诗词(很厉害),而且还是一个有豪情壮志的英雄豪杰。”

王国维《人间词话》这样评价, “幼安之佳处,在有性情,有境界。”

拓展延伸

课堂练习

课堂练习

课堂练习:通过《念奴娇·赤壁怀古》和《永遇乐·京口北固亭怀古》的学习,试分析苏辛二词的异同点。

相同点

结构上均为“地点+怀古”

意境上均为雄浑壮阔

主旨上均为咏史抒怀,借古伤今,借古人酒杯浇心中块垒

不同点

苏词中抒情多直抒胸臆,“多情应笑我,早生华发,人生如梦,一尊还酹江月。”风格显得开阔明朗,旷达乐观。

辛词中抒情多与典故结合,风格含蓄,蕴藉,激愤,沉郁。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读