第三单元9.3 声声慢(寻寻觅觅) 课件-2025-2026年语文统编版必修上册

文档属性

| 名称 | 第三单元9.3 声声慢(寻寻觅觅) 课件-2025-2026年语文统编版必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 57.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-17 14:32:27 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

声

声

慢

李清照

目标引领

目标引领

1.语言建构与运用

分析开篇 “寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚” 十四字叠词的表达效果,理解李清照 “炼字” 的语言艺术。

2.思维发展与提升

梳理词中核心意象(雁、黄花、细雨、梧桐),探究意象与 “愁” 的关联,理清 “个人之愁” 与 “家国之痛” 的层次。

3.审美鉴赏与创造

赏析 “情景交融”“对比”“白描” 等手法,感受词作 “言有尽而意无穷” 的婉约之美。

尝试以 “秋” 为主题,用叠词或意象创作短句,体会抒情语言的凝练性。

4.文化传承与理解

了解李清照的生平分期及宋代婉约词的特点,理解 “词为心声” 与 “时代造词人” 的文化逻辑。

体会中国传统文人 “以诗词寄情怀” 的精神特质,认识女性词人在文学史上的独特价值。

重点:分析核心意象的象征意义;赏析叠词的艺术效果。

难点:理解李清照 “愁” 的深层内涵(个人命运与时代背景的交织);体会婉约词 “含蓄蕴藉” 的审美特质。

重点难点

重点难点

问题激疑

问题激疑

她是临水照花的乱世美神,她是忧国伤世的赤子精魂,她是登峰造极的沧海愁人,她是旷古绝今的词坛奇女,她是两世之交最伟大的词作家、中国文学史上最伟大的女词人。“不徒俯视巾帼,直欲压倒须眉”,她就是李清照。

自主探究

李清照(1104-1155),今山东省济南章丘人,号易安居士。宋代女词人,婉约派词宗。早期生活优裕,其父李格非进士出身,藏书甚富,母亲是状元王拱宸的孙女。与夫赵明诚(吏部侍郎赵挺之子)共同致力于书画金石,编写了《金石录》。

李清照是中国古代罕见的才女,她擅长书、画,通晓金石,而尤精诗词。早年还写过一篇《词论》,提出词“别是一家”之说,反对以作诗文之法作词。词作独步一时,流传千古,被誉为“词家一大宗”。

知人论世

1.婉约词宗--李清照

她的词分前期和后期:

前期多写其悠闲生活,多描写爱情生活、自然景物,韵调优美。如《一剪梅·红藕香残玉簟秋》等。

后期多慨叹身世,怀乡忆旧,情调悲伤。如《声声慢·寻寻觅觅》。

在同代人中,她的诗歌、散文和词学理论都能高标一帜、卓尔不凡。在词坛中独树一帜,形成了自己独特的艺术风格——“易安体”。她不追求华丽的藻饰,而是提炼富有表现力的“寻常语度八音律”,用白描的手法来表现对周围事物的敏锐感触,刻画细腻、微妙的心理活动,表达丰富多样的感情体验。

知人论世

1.婉约词宗--李清照

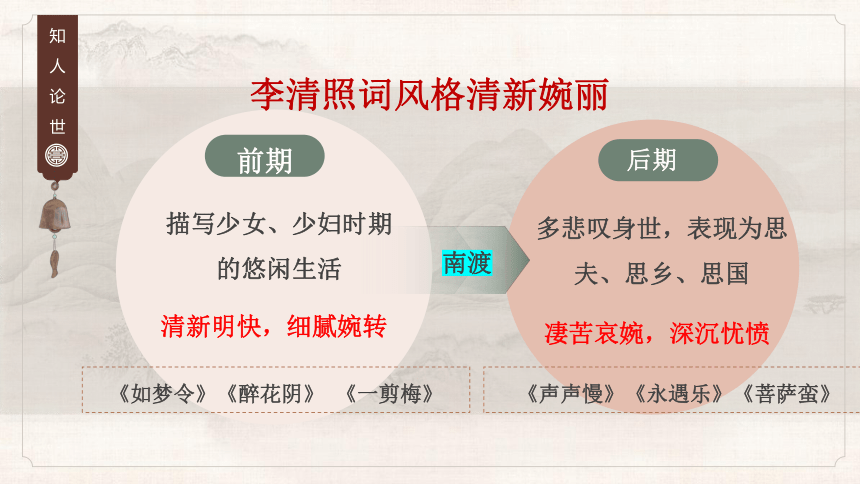

李清照词风格清新婉丽

描写少女、少妇时期的悠闲生活

多悲叹身世,表现为思夫、思乡、思国

清新明快,细腻婉转

凄苦哀婉,深沉忧愤

前期

后期

南渡

《如梦令》《醉花阴》 《一剪梅》

《声声慢》《永遇乐》《菩萨蛮》

知人论世

她将“语尽而意不尽,意尽而情不尽”的婉约风格发展到了顶峰,以致赢得了婉约派词人“宗主”的地位。同时,她词作中的笔力横放、铺叙浑成的豪放风格,又使她在宋代词坛上独树一帜,从而对辛弃疾、陆游以及后世词人有较大影响。

后人认为她的词“不徒俯视巾帼,直欲压倒须眉”,她被称为“宋代最伟大的一位女词人,也是中国文学史上最伟大的一位女词人”,有“千古第一才女”之美誉。在中国文学史上享有崇高声誉,“文有李清照,武有秦良玉”。她是中国历史上唯一一位名字被用作外太空环形山的女性。

有《易安居士文集》《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。今有《李清照集校注》。

知人论世

1.婉约词宗--李清照

唐宋词的创作有一个传统的题材,就是写闺怨,“闺怨词”是专门用来表现妇女的生活和情感的。但其作者基本上都是男性,他们写的词被称为“代言体”,也就是代替妇女说话。

李清照是词史上一位重要的女作家,她的“闺怨词”是写自己的真实生活和内心世界,是说自己要说的话。所以,她的出现使词坛放射出了一道新奇的光芒。

知人论世

2. 李清照和“闺怨词”:

李清照的词一方面继承了婉约派的创作风格和手法,一方面又有所创新和发展。她的词于苏豪、柳俗、周律之外别树一帜,婉约而不流于柔靡,清秀而具逸思,富有真情实感,语言清新自然,流转如珠,音调优美,故名噪一时,号为“易安体”。

知人论世

3. 易安体

宋人中填词,李易安亦称冠绝。使在衣冠,当与秦七、黄九争雄,不独雄于闺阁也。其词名《漱玉集》,寻之未得。《声声慢》一词,最为婉妙。 ——明· 杨慎

愁中极品,词林绝唱

名家评点

李清照是因为那首著名的《声声慢》被人们所记住的。那是一种凄冷的美,特别是那句“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,简直成了她个人的专有品牌,彪炳于文学史,空前绝后,没有任何人敢于企及。于是,她便被当作了愁的化身。当我们穿过历史的尘烟咀嚼她的愁情时,才发现在中国三千年的古代文学史中,特立独行,登峰造极的女性也就只有她一人。但对她的解读又“怎一个愁字了得”。

李清照出生于一个官宦人家,父亲李格非进士出身,在朝为官,是学者兼文学家。母亲也是名门闺秀,善文学。 官宦门第及政治活动的濡染,使她视界开阔,气质高贵。而文学艺术的熏陶,又让她能更深切细微地感知生活,体验美感。虽然我们现在无从知道她的相貌,但据这出身的推测,再参考她以后诗词所流露的神韵,她该天生就是一个美人坯子。

——梁衡《乱世中的美神》节选

知人论世

靖康之难以后,词人的丈夫已故,他们精心收集的金石书画,都已散失。飘泊江南,由一个无忧无虑的贵妇人,一变而为流落无依、形影相吊的寡妇。这是女词人在一个秋天的黄昏里的生活感受,一行行写的都是冷冷清清的秋景,一行行反映的都是孤独凄凉的境况。全词所写,不外一个“愁”字,但与她南渡以前所写的“愁”相比,有了全新的内容,感情更深沉也更博大。

创作背景

4.了解创作背景

“声声慢”是词牌。最早见于北宋晁补之笔下,词名《胜胜慢》,其题序云“家妓荣奴既出有感”,说明是为他的家妓荣奴离去所作的曲词。

慢,就是慢词,其名称从“慢曲子”而来,指依慢曲所填写的调长拍缓的词。

文学常识

5.解题

1.读准加点字:

寻寻觅觅(mì) 惨惨戚戚(qī)

乍暖还寒(zhà) 憔悴损(qiáo cuì)

2.解释词语

①戚戚:悲愁、哀伤 ②将息:调养休息,保养安宁之意。

③黄花:菊花。 ④堪:可以,能够。

⑤次第:光景,状况

整体感知

环节二:初读感知

声声慢

李清照

寻寻/觅觅,冷冷/清清,凄凄/惨惨/戚戚。乍暖/还寒/时候,最难/将息。三杯/两盏/淡酒,怎敌他、晚来/风急!雁过也,正/伤心,却是/旧时/相识。

满地/黄花/堆积,憔悴/损,如今/有谁/堪摘!守着/窗儿,

独自/怎生得黑!梧桐/更兼/细雨,到/黄昏、点点/滴滴。

这/次第,怎一个/愁字/了得!

整体感知

探究新知

环节二:初读感知:自由朗读诗歌,把握节奏,体味情感。

白话译文:

苦苦地寻寻觅觅,却只见冷冷清清,怎不让人凄惨悲戚。乍暖还寒的时节,最难保养休息。喝三杯两杯淡酒,怎么能抵得住早晨的寒风急袭?一行大雁从眼前飞过,更让人伤心,因为都是旧日的相识。

园中菊花堆积满地,都已经憔悴不堪,如今还有谁来采摘?冷清清地守着窗子,独自一个人怎么熬到天黑?梧桐叶上细雨淋漓,到黄昏时分,还是点点滴滴。这般情景,怎么能用一个“愁”字了结!

整体感知

环节二:初读感知:自由朗读诗歌,结合注释,翻译全诗。

2. 《声声慢》中最能体现作者情感的是哪一个字?抒发了作者怎样的情感?

明确:“愁”。抒发了作者因国破、家亡、夫死而只身流落江南时的孤苦无依的凄苦之愁。

阅读指导

阅读指导:怎样写愁?

一、直接写愁

①寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

②这次第,怎一个愁字了得!

二、间接写愁

直抒胸臆

叠词运用

品意象

借景抒情

问题激疑

思考2:这首词开头三句在语言运用上有什么特色?抒发了词人心中哪些清愁哀怨?

问题激疑

研读文本1:寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

思考1:李清照是如何来表达自己的“愁”的?找出直接写愁的词句?

①寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。②这次第,怎一个愁字了得!

明确: 直抒胸臆

明确:①开头三句运用七组叠字,声情并茂,淋漓尽致地抒发了词人心中的清愁哀怨,奠定了全词哀伤愁苦的基调。

②“寻寻觅觅”写词人内心的空虚,若有所失;“冷冷清清”写词人处境的孤独,形单影只,无人相伴;“凄凄惨惨戚戚”则极言词人的心情之悲怆。

思考3:“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”这几句包含几层意思?在用语上有什么特点?有什么作用?

问题激疑

明确:(1)这几句包含三层意思:第一层,写人的动作神态,似在寻找失去的东西,追索过往的痕迹;第二层,写环境的凄凉、寂寞;第三层,写内心世界的愁苦、哀伤。

明确:(2)七组叠词,很好地统领了全词的内容,展示出一种凄凉、萧条的意境;选用叠词,造成一种回环往复的效果,更显示出感情之强烈。“寻寻觅觅”写动作,写出了寻觅无果,若有所失;“冷冷清清”写环境,写出了处境的冷清、心境的清冷;“凄凄惨惨戚戚”写心理,写出了心里的沉痛凄厉。音韵上徘徊婉转,感情上层层递进,使全词顿挫凄绝,如泣如咽。定下了全词悲苦愁绝的基调。

表达效果:①增加形象性;②表达更确切;③音律和谐,声声悦耳。

明确:(3)这几句直接抒情,表达的感情哀婉凄切,为全词奠定了凄清的基调。

思考4:叠字运用,创意出奇。

古人评说:“此十四字之妙:妙在叠字,一也;妙在有层次,二也;妙在曲尽思妇之情,三也。”你是怎么理解这个评论的?

问题激疑

明确:①“寻寻觅觅”写动作。斯人已逝,而心里似乎不相信丈夫已经离去,所以用“寻寻觅觅”。

②“冷冷清清”写环境。苦苦寻觅,最终没有找到,才相信丈夫真的离自己而去,顿感周围“冷冷清清”,这既是外部环境,又是内心写照。

③“凄凄惨惨戚戚”承上写心理。“凄凄”,冷清之感由外而内凝于心,倍感凄凉;又继之以“惨惨”,凄凉之感凝于心而心不能承受,变而为忧愁;终之以“戚戚”,内心不能承受而不得不受,心碎而悲伤。

明确:这十四字写出了内心的沉痛凄绝。音韵上徘徊婉转,感情上层层递进,使全词顿挫凄绝,如泣如咽,定下了全词悲苦愁绝的基调。所以古人又说:“此等心情,惟女儿能有之,此等笔墨,惟女儿能出之。”

明确:李清照在这里用的也是双关意义:她明写天气骤然转冷,身体难以调养;暗写身世突遭变故,从富贵之家至一贫如洗,这日子难以煎熬。

问题激疑

研读文本2:乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

思考1:乍暖还寒时候,最难将息。怎样理解?

明确: 直抒胸臆

思考2:结合全词,说说如何理解“三杯两盏淡酒”一句中的“淡”字。

明确:酒性依旧是烈的,只是因为词人的愁太重了,酒入愁肠愁更愁,满心都是愁,致使酒力压不住心愁,自然就觉得酒味淡了。一个“淡”字,表明词人晚年的境况是何等的凄凉,心境是何等的凄苦。

飞过的大雁,李清照真的看出是“旧时相识”吗?大雁未必相识,却说是‘旧时相识’,寄寓怀旧之意。

①大雁因时节变换而迁徙的候鸟,春天到北方,秋天到南方。现今大雁来自北国故园,然而故国已经沦陷,家园已经败毁。

②古人有“雁足传书”的说法,如苏轼有“沙上不闻鸿雁信,竹间时听鹧鸪啼”(鸿雁不捎来书信,让词人备感惆怅,而鹧鸪啼声,更是时时勾起词人对故旧的思念),晏殊有“鸿雁来时,无限思量”,思量什么?远方亲友。李清照有“云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼”,“征鸿过尽,万千心事难寄”等诗句。现在,征雁又来,但丈夫已逝,这“万千心事”投寄何处?种种的情感,浓缩在“伤心”二字之中。

问题激疑

研读文本2:乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

思考3:为什么词人看到“雁”会伤心?“旧时相识”怎样理解?“雁”触动了词人怎样的情思?

明确:“满地黄花堆积”是指菊花盛开。“憔悴损”是指自己因忧伤而憔悴瘦损。以乐衬哀—菊花繁盛衬托自己憔悴,心境悲凉。

由于自己无心看花,虽值菊堆满地,却不想去摘它赏它。虽然人不摘花,花也当自萎;及花儿已损,则更不堪摘了。这里既写出了词人无心摘花的郁闷,又透露出词人惜花将谢的情怀。

这一感叹中,包含着多少孤独,多少苦闷,多少悲凉,“物是人非事事休,欲语泪先流”!

问题激疑

研读文本3:满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

思考1:“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘”流露出词人怎样的情感?请简要分析。

明确:

李清照丈夫丧亡,无儿无女,无依无靠,她痴呆地守在窗前,望着迟迟不肯落下的夜幕,内心无限痛苦,感觉到白天的漫长!在《醉花阴》中,李清照因思念而“愁永昼”,在《声声慢》中,李清照因孤苦而“愁永昼”。正是通过描写对时间的这种独特感受,让我们想象她极端孤苦的悲哀。

问题激疑

研读文本3:满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

思考2:守着窗儿,独自怎生得黑!流露出词人怎样的情感?请简要分析。

①一叶知秋,梧桐是哀愁的象征;秋雨绵绵,落在叶上,打在心上,雨也是哀伤、愁思的象征。这几句渲染了满目凄凉、满耳苦雨声的凄苦的气氛。

②作用:这样的气氛恰好和词人孤苦凄凉的心情融为一体,对词人抒发感情起到了很好的媒介作用。

补充:梧桐细雨,语出温庭筠《更漏子》:“梧桐树,三更雨,不道离情正苦;一叶叶,一声声,空阶滴到明。”周紫芝:梧桐树上三更雨,叶叶声声是别离。温词写的是“三更雨”,李词写的是“黄昏”雨。

问题激疑

研读文本3:满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

思考3:“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”渲染了怎样的气氛?这对词人抒发感情起到了什么作用?

【补充】:

梧桐是悲凉、孤寂、凄苦的象征

寂寞梧桐,深院锁清秋。——李煜《相见欢》

梧桐树,三更雨,不道离情正苦;一叶叶,一声声,空阶滴到明。——温庭筠《更漏子》

问题激疑

研读文本3:满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

思考3:“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”渲染了怎样的气氛?这对词人抒发感情起到了什么作用?

【补充】:

问题激疑

研读文本3:满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

思考3:“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”渲染了怎样的气氛?这对词人抒发感情起到了什么作用?

雨是 哀伤、愁思的象征 “寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。”——柳永《雨霖铃》

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”。——杜牧《清明》

“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤”——王昌龄《芙蓉楼送辛渐》

“林花谢了春红,太匆匆,无奈朝来寒雨晚来风”——李煜《相见欢》

“渭城朝雨邑轻尘,客舍青青柳色新”——王维《送元二使安西》

意象 意义 意境

淡酒 象征“愁” 营造了冷清、凄惨、哀怨、愁苦的意境。

晚风 渲染愁情 过雁 象征离愁,怀乡之思,音信之盼 黄花 孤独愁情的寄托 梧桐 象征孤独忧愁,离情别绪 细雨 象征哀伤,愁丝

问题激疑

最后一句归结全词,含意深刻。“次第”二字囊括人生,“愁”字抒写心境。这愁很广,仅用一个“愁”字如何包括得尽,这愁很重,“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”。但全词到这里戛然而止,有“欲说还休,欲说还休”之势,又有“却道天凉好个秋”之感。词人借景抒情把整个人生晚景的凄凉苦痛浓缩为一天傍晚的片段,小中见大,寓情于景。这结尾,既是收,又是放;既是对前文的概括,又把诗意推进一层,使通篇余音袅袅,言尽而意不尽,从而扩大并深化了主题。

问题激疑

研读文本3:满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

思考3:赏析“这次第,怎一个愁字了得!”

精讲点拨

亡国之痛、孀居之悲、沦落之苦。

精讲点拨

思考:试分析李清照有哪些“愁”?

思考:梳理整首词的脉络

作品通过描写残秋所见、所闻、所感,抒发自己因国破家亡、天涯沦落而产生的孤寂落寞、悲凉愁苦的心绪,具有浓厚的时代色彩。

主旨

问题激疑

1.联系词人经历及写作背景思考,词人为何生愁?

《声声慢》是词人后期的作品。李清照早期生活优裕,夫妻和谐,家庭美满。因此词风较明快,即使写愁,也只是“闲愁”。而后期因靖康之变,夫妻仓皇南逃,避居江南,又因丈夫病卒,饱受国破家亡之痛,晚年生活孤独凄苦,因此词风哀婉,凄凉。

引入背景资料:

1127年:金灭北宋,夫妇所存的十余屋金石书画在战火中焚为灰烬。

1129年:赵明诚孤身赴任,身染重病,八月十八日去世。

1132年夏:再嫁张汝舟,可惜遇人不淑, 9月提出诉讼,与张汝舟离婚。被判刑两年。

1151-1156年:李清照没有子嗣,凄然一身,悲苦地离开人世。无人知道死于何时,葬于何处。

问题激疑

归纳主题:

情感:

《声声慢》是李清照后期家破夫亡受尽折磨颠沛流离生活的缩影,是一首沉重的哀伤的忧患之愁的生死恋歌,抒发的是家国悲愁,饱含着亡国之恨、丧夫之痛、孀居之哀、颠沛之苦,是绝望的、压抑的、难以诉说的愁。

小结:

“一般愁字别样情,半世漂泊感平生”,作为一个女子,李清照何其不幸;作为一个诗人,她又何其伟大。正所谓“国家不幸诗家幸”苦难不停的擦拭着李清照的艺术灵魂,这些经历像重物一样压在他生命的弹簧上,但他们不能压垮李清照,相反,苦难越重,艺术的灵魂飞的越高。

问题激疑

总结艺术特色:

1.借景抒情:缘愁选景,将自己伤感,凄苦的愁绪融入到了对淡酒、飞雁、黄花、细雨等这些萧瑟惨淡的意象的描写之中。用哀景引发愁,在哀景中蕴蓄愁,以哀景来烘托愁。充分表现出词人杰出的艺术才华。

2.直接抒情:“这次第,怎一个愁字了得?”难言之痛,欲说又休,全词戛然而止,言有尽而意无穷。

3.叠词运用:开头用七组叠字构成了三句话,奠定了全词哀婉、凄凉、愁苦的感情基调。“寻寻觅觅”写动作,表现出词人茫然无着的心情;“冷冷清清”既写环境,又写出内心的寂寞冷清;“凄凄惨惨戚戚”写出词人凄凉惨淡的内心感受。加强情感。

总结诗歌技巧:

从写作技巧的角度,分析李清照是如何来表达自己的“愁”的?

(一)直抒胸臆

开头三句运用七组叠字,声情并茂,淋漓尽致地抒发了词人心中的清愁哀怨,奠定了全词哀伤愁苦的基调。结尾处,也直写愁苦。

(二)间接写愁:借景抒情

李清照在词中选取了多种意象来表现她的愁:

淡酒、晚风、过雁、黄花、梧桐、细雨

(三)叠词说愁

①形式上:增强语言的韵律感,读起来朗朗上口;富有韵律,增加音乐美。

②内容上:增强情感,起强调作用。

问题激疑

拓展延伸

拓展延伸

梁衡在散文《乱世中的美神》中这样评价李清照:

她凭着极高的艺术天赋,将这漫天愁绪又抽丝剥茧般地进行了细细地纺织,化愁为美,创造了让人们永远享受无穷的词作珍品。李词的特殊魅力就在于它一如作者的人品,于艾怨缠绵之中有执著坚韧的阳刚之气,于是,她一生的故事和心底的怨愁就转化为凄清的悲剧之美,她和她的词也就永远高悬在历史的星空。 当我们偶然再回望一下千年前的风雨时,总能看见那个立于秋风黄花中的寻寻觅觅的美神。

对比阅读

对比阅读:

添字丑奴儿

李清照

窗前谁种芭蕉树?阴满中庭,阴满中庭,叶叶心心,舒卷有余情。

伤心枕上三更雨,点滴霖霪,点滴霖霪,愁损北人,不惯起来听。

【注】北人:北宋灭亡,李清照从故乡山东济南被迫流落到江南,故称“北人”。

思考:两首词中都写到“雨”,这两个“雨”的意象表达的情感是否相同?请简要分析。

拓展阅读

对比阅读:两个“雨”的意象表达的情感是否相同?

观点一:相同。虽然这首词中的“雨”打在芭蕉上,《声声慢》中的“雨”打在梧桐上,但是作者借此传递的情感是相同的,抒发的都是浓浓的凄苦的愁思。雨点无论打在梧桐上还是芭蕉上,点点滴滴,滴滴答答,不断地重复,在国破家亡、漂泊无依的作者听来都像是打在自己的心上,让作者无法控制自己的情绪,倍感伤情。

观点二:不尽相同。《声声慢》中“雨”的意象虽然也包含着忧国伤时的愁思,但抒发的主要是个人和家庭的悲愁;而这首词“雨”的意象虽然包含个人和家庭的悲愁,但从“愁损北人”来看,抒发的主要是痛苦难耐的思国怀乡之情。

知识建构

声

声

慢

李清照

目标引领

目标引领

1.语言建构与运用

分析开篇 “寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚” 十四字叠词的表达效果,理解李清照 “炼字” 的语言艺术。

2.思维发展与提升

梳理词中核心意象(雁、黄花、细雨、梧桐),探究意象与 “愁” 的关联,理清 “个人之愁” 与 “家国之痛” 的层次。

3.审美鉴赏与创造

赏析 “情景交融”“对比”“白描” 等手法,感受词作 “言有尽而意无穷” 的婉约之美。

尝试以 “秋” 为主题,用叠词或意象创作短句,体会抒情语言的凝练性。

4.文化传承与理解

了解李清照的生平分期及宋代婉约词的特点,理解 “词为心声” 与 “时代造词人” 的文化逻辑。

体会中国传统文人 “以诗词寄情怀” 的精神特质,认识女性词人在文学史上的独特价值。

重点:分析核心意象的象征意义;赏析叠词的艺术效果。

难点:理解李清照 “愁” 的深层内涵(个人命运与时代背景的交织);体会婉约词 “含蓄蕴藉” 的审美特质。

重点难点

重点难点

问题激疑

问题激疑

她是临水照花的乱世美神,她是忧国伤世的赤子精魂,她是登峰造极的沧海愁人,她是旷古绝今的词坛奇女,她是两世之交最伟大的词作家、中国文学史上最伟大的女词人。“不徒俯视巾帼,直欲压倒须眉”,她就是李清照。

自主探究

李清照(1104-1155),今山东省济南章丘人,号易安居士。宋代女词人,婉约派词宗。早期生活优裕,其父李格非进士出身,藏书甚富,母亲是状元王拱宸的孙女。与夫赵明诚(吏部侍郎赵挺之子)共同致力于书画金石,编写了《金石录》。

李清照是中国古代罕见的才女,她擅长书、画,通晓金石,而尤精诗词。早年还写过一篇《词论》,提出词“别是一家”之说,反对以作诗文之法作词。词作独步一时,流传千古,被誉为“词家一大宗”。

知人论世

1.婉约词宗--李清照

她的词分前期和后期:

前期多写其悠闲生活,多描写爱情生活、自然景物,韵调优美。如《一剪梅·红藕香残玉簟秋》等。

后期多慨叹身世,怀乡忆旧,情调悲伤。如《声声慢·寻寻觅觅》。

在同代人中,她的诗歌、散文和词学理论都能高标一帜、卓尔不凡。在词坛中独树一帜,形成了自己独特的艺术风格——“易安体”。她不追求华丽的藻饰,而是提炼富有表现力的“寻常语度八音律”,用白描的手法来表现对周围事物的敏锐感触,刻画细腻、微妙的心理活动,表达丰富多样的感情体验。

知人论世

1.婉约词宗--李清照

李清照词风格清新婉丽

描写少女、少妇时期的悠闲生活

多悲叹身世,表现为思夫、思乡、思国

清新明快,细腻婉转

凄苦哀婉,深沉忧愤

前期

后期

南渡

《如梦令》《醉花阴》 《一剪梅》

《声声慢》《永遇乐》《菩萨蛮》

知人论世

她将“语尽而意不尽,意尽而情不尽”的婉约风格发展到了顶峰,以致赢得了婉约派词人“宗主”的地位。同时,她词作中的笔力横放、铺叙浑成的豪放风格,又使她在宋代词坛上独树一帜,从而对辛弃疾、陆游以及后世词人有较大影响。

后人认为她的词“不徒俯视巾帼,直欲压倒须眉”,她被称为“宋代最伟大的一位女词人,也是中国文学史上最伟大的一位女词人”,有“千古第一才女”之美誉。在中国文学史上享有崇高声誉,“文有李清照,武有秦良玉”。她是中国历史上唯一一位名字被用作外太空环形山的女性。

有《易安居士文集》《易安词》,已散佚。后人有《漱玉词》辑本。今有《李清照集校注》。

知人论世

1.婉约词宗--李清照

唐宋词的创作有一个传统的题材,就是写闺怨,“闺怨词”是专门用来表现妇女的生活和情感的。但其作者基本上都是男性,他们写的词被称为“代言体”,也就是代替妇女说话。

李清照是词史上一位重要的女作家,她的“闺怨词”是写自己的真实生活和内心世界,是说自己要说的话。所以,她的出现使词坛放射出了一道新奇的光芒。

知人论世

2. 李清照和“闺怨词”:

李清照的词一方面继承了婉约派的创作风格和手法,一方面又有所创新和发展。她的词于苏豪、柳俗、周律之外别树一帜,婉约而不流于柔靡,清秀而具逸思,富有真情实感,语言清新自然,流转如珠,音调优美,故名噪一时,号为“易安体”。

知人论世

3. 易安体

宋人中填词,李易安亦称冠绝。使在衣冠,当与秦七、黄九争雄,不独雄于闺阁也。其词名《漱玉集》,寻之未得。《声声慢》一词,最为婉妙。 ——明· 杨慎

愁中极品,词林绝唱

名家评点

李清照是因为那首著名的《声声慢》被人们所记住的。那是一种凄冷的美,特别是那句“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,简直成了她个人的专有品牌,彪炳于文学史,空前绝后,没有任何人敢于企及。于是,她便被当作了愁的化身。当我们穿过历史的尘烟咀嚼她的愁情时,才发现在中国三千年的古代文学史中,特立独行,登峰造极的女性也就只有她一人。但对她的解读又“怎一个愁字了得”。

李清照出生于一个官宦人家,父亲李格非进士出身,在朝为官,是学者兼文学家。母亲也是名门闺秀,善文学。 官宦门第及政治活动的濡染,使她视界开阔,气质高贵。而文学艺术的熏陶,又让她能更深切细微地感知生活,体验美感。虽然我们现在无从知道她的相貌,但据这出身的推测,再参考她以后诗词所流露的神韵,她该天生就是一个美人坯子。

——梁衡《乱世中的美神》节选

知人论世

靖康之难以后,词人的丈夫已故,他们精心收集的金石书画,都已散失。飘泊江南,由一个无忧无虑的贵妇人,一变而为流落无依、形影相吊的寡妇。这是女词人在一个秋天的黄昏里的生活感受,一行行写的都是冷冷清清的秋景,一行行反映的都是孤独凄凉的境况。全词所写,不外一个“愁”字,但与她南渡以前所写的“愁”相比,有了全新的内容,感情更深沉也更博大。

创作背景

4.了解创作背景

“声声慢”是词牌。最早见于北宋晁补之笔下,词名《胜胜慢》,其题序云“家妓荣奴既出有感”,说明是为他的家妓荣奴离去所作的曲词。

慢,就是慢词,其名称从“慢曲子”而来,指依慢曲所填写的调长拍缓的词。

文学常识

5.解题

1.读准加点字:

寻寻觅觅(mì) 惨惨戚戚(qī)

乍暖还寒(zhà) 憔悴损(qiáo cuì)

2.解释词语

①戚戚:悲愁、哀伤 ②将息:调养休息,保养安宁之意。

③黄花:菊花。 ④堪:可以,能够。

⑤次第:光景,状况

整体感知

环节二:初读感知

声声慢

李清照

寻寻/觅觅,冷冷/清清,凄凄/惨惨/戚戚。乍暖/还寒/时候,最难/将息。三杯/两盏/淡酒,怎敌他、晚来/风急!雁过也,正/伤心,却是/旧时/相识。

满地/黄花/堆积,憔悴/损,如今/有谁/堪摘!守着/窗儿,

独自/怎生得黑!梧桐/更兼/细雨,到/黄昏、点点/滴滴。

这/次第,怎一个/愁字/了得!

整体感知

探究新知

环节二:初读感知:自由朗读诗歌,把握节奏,体味情感。

白话译文:

苦苦地寻寻觅觅,却只见冷冷清清,怎不让人凄惨悲戚。乍暖还寒的时节,最难保养休息。喝三杯两杯淡酒,怎么能抵得住早晨的寒风急袭?一行大雁从眼前飞过,更让人伤心,因为都是旧日的相识。

园中菊花堆积满地,都已经憔悴不堪,如今还有谁来采摘?冷清清地守着窗子,独自一个人怎么熬到天黑?梧桐叶上细雨淋漓,到黄昏时分,还是点点滴滴。这般情景,怎么能用一个“愁”字了结!

整体感知

环节二:初读感知:自由朗读诗歌,结合注释,翻译全诗。

2. 《声声慢》中最能体现作者情感的是哪一个字?抒发了作者怎样的情感?

明确:“愁”。抒发了作者因国破、家亡、夫死而只身流落江南时的孤苦无依的凄苦之愁。

阅读指导

阅读指导:怎样写愁?

一、直接写愁

①寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

②这次第,怎一个愁字了得!

二、间接写愁

直抒胸臆

叠词运用

品意象

借景抒情

问题激疑

思考2:这首词开头三句在语言运用上有什么特色?抒发了词人心中哪些清愁哀怨?

问题激疑

研读文本1:寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。

思考1:李清照是如何来表达自己的“愁”的?找出直接写愁的词句?

①寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。②这次第,怎一个愁字了得!

明确: 直抒胸臆

明确:①开头三句运用七组叠字,声情并茂,淋漓尽致地抒发了词人心中的清愁哀怨,奠定了全词哀伤愁苦的基调。

②“寻寻觅觅”写词人内心的空虚,若有所失;“冷冷清清”写词人处境的孤独,形单影只,无人相伴;“凄凄惨惨戚戚”则极言词人的心情之悲怆。

思考3:“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”这几句包含几层意思?在用语上有什么特点?有什么作用?

问题激疑

明确:(1)这几句包含三层意思:第一层,写人的动作神态,似在寻找失去的东西,追索过往的痕迹;第二层,写环境的凄凉、寂寞;第三层,写内心世界的愁苦、哀伤。

明确:(2)七组叠词,很好地统领了全词的内容,展示出一种凄凉、萧条的意境;选用叠词,造成一种回环往复的效果,更显示出感情之强烈。“寻寻觅觅”写动作,写出了寻觅无果,若有所失;“冷冷清清”写环境,写出了处境的冷清、心境的清冷;“凄凄惨惨戚戚”写心理,写出了心里的沉痛凄厉。音韵上徘徊婉转,感情上层层递进,使全词顿挫凄绝,如泣如咽。定下了全词悲苦愁绝的基调。

表达效果:①增加形象性;②表达更确切;③音律和谐,声声悦耳。

明确:(3)这几句直接抒情,表达的感情哀婉凄切,为全词奠定了凄清的基调。

思考4:叠字运用,创意出奇。

古人评说:“此十四字之妙:妙在叠字,一也;妙在有层次,二也;妙在曲尽思妇之情,三也。”你是怎么理解这个评论的?

问题激疑

明确:①“寻寻觅觅”写动作。斯人已逝,而心里似乎不相信丈夫已经离去,所以用“寻寻觅觅”。

②“冷冷清清”写环境。苦苦寻觅,最终没有找到,才相信丈夫真的离自己而去,顿感周围“冷冷清清”,这既是外部环境,又是内心写照。

③“凄凄惨惨戚戚”承上写心理。“凄凄”,冷清之感由外而内凝于心,倍感凄凉;又继之以“惨惨”,凄凉之感凝于心而心不能承受,变而为忧愁;终之以“戚戚”,内心不能承受而不得不受,心碎而悲伤。

明确:这十四字写出了内心的沉痛凄绝。音韵上徘徊婉转,感情上层层递进,使全词顿挫凄绝,如泣如咽,定下了全词悲苦愁绝的基调。所以古人又说:“此等心情,惟女儿能有之,此等笔墨,惟女儿能出之。”

明确:李清照在这里用的也是双关意义:她明写天气骤然转冷,身体难以调养;暗写身世突遭变故,从富贵之家至一贫如洗,这日子难以煎熬。

问题激疑

研读文本2:乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

思考1:乍暖还寒时候,最难将息。怎样理解?

明确: 直抒胸臆

思考2:结合全词,说说如何理解“三杯两盏淡酒”一句中的“淡”字。

明确:酒性依旧是烈的,只是因为词人的愁太重了,酒入愁肠愁更愁,满心都是愁,致使酒力压不住心愁,自然就觉得酒味淡了。一个“淡”字,表明词人晚年的境况是何等的凄凉,心境是何等的凄苦。

飞过的大雁,李清照真的看出是“旧时相识”吗?大雁未必相识,却说是‘旧时相识’,寄寓怀旧之意。

①大雁因时节变换而迁徙的候鸟,春天到北方,秋天到南方。现今大雁来自北国故园,然而故国已经沦陷,家园已经败毁。

②古人有“雁足传书”的说法,如苏轼有“沙上不闻鸿雁信,竹间时听鹧鸪啼”(鸿雁不捎来书信,让词人备感惆怅,而鹧鸪啼声,更是时时勾起词人对故旧的思念),晏殊有“鸿雁来时,无限思量”,思量什么?远方亲友。李清照有“云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼”,“征鸿过尽,万千心事难寄”等诗句。现在,征雁又来,但丈夫已逝,这“万千心事”投寄何处?种种的情感,浓缩在“伤心”二字之中。

问题激疑

研读文本2:乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。

思考3:为什么词人看到“雁”会伤心?“旧时相识”怎样理解?“雁”触动了词人怎样的情思?

明确:“满地黄花堆积”是指菊花盛开。“憔悴损”是指自己因忧伤而憔悴瘦损。以乐衬哀—菊花繁盛衬托自己憔悴,心境悲凉。

由于自己无心看花,虽值菊堆满地,却不想去摘它赏它。虽然人不摘花,花也当自萎;及花儿已损,则更不堪摘了。这里既写出了词人无心摘花的郁闷,又透露出词人惜花将谢的情怀。

这一感叹中,包含着多少孤独,多少苦闷,多少悲凉,“物是人非事事休,欲语泪先流”!

问题激疑

研读文本3:满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

思考1:“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘”流露出词人怎样的情感?请简要分析。

明确:

李清照丈夫丧亡,无儿无女,无依无靠,她痴呆地守在窗前,望着迟迟不肯落下的夜幕,内心无限痛苦,感觉到白天的漫长!在《醉花阴》中,李清照因思念而“愁永昼”,在《声声慢》中,李清照因孤苦而“愁永昼”。正是通过描写对时间的这种独特感受,让我们想象她极端孤苦的悲哀。

问题激疑

研读文本3:满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

思考2:守着窗儿,独自怎生得黑!流露出词人怎样的情感?请简要分析。

①一叶知秋,梧桐是哀愁的象征;秋雨绵绵,落在叶上,打在心上,雨也是哀伤、愁思的象征。这几句渲染了满目凄凉、满耳苦雨声的凄苦的气氛。

②作用:这样的气氛恰好和词人孤苦凄凉的心情融为一体,对词人抒发感情起到了很好的媒介作用。

补充:梧桐细雨,语出温庭筠《更漏子》:“梧桐树,三更雨,不道离情正苦;一叶叶,一声声,空阶滴到明。”周紫芝:梧桐树上三更雨,叶叶声声是别离。温词写的是“三更雨”,李词写的是“黄昏”雨。

问题激疑

研读文本3:满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

思考3:“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”渲染了怎样的气氛?这对词人抒发感情起到了什么作用?

【补充】:

梧桐是悲凉、孤寂、凄苦的象征

寂寞梧桐,深院锁清秋。——李煜《相见欢》

梧桐树,三更雨,不道离情正苦;一叶叶,一声声,空阶滴到明。——温庭筠《更漏子》

问题激疑

研读文本3:满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

思考3:“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”渲染了怎样的气氛?这对词人抒发感情起到了什么作用?

【补充】:

问题激疑

研读文本3:满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

思考3:“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”渲染了怎样的气氛?这对词人抒发感情起到了什么作用?

雨是 哀伤、愁思的象征 “寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。”——柳永《雨霖铃》

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”。——杜牧《清明》

“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤”——王昌龄《芙蓉楼送辛渐》

“林花谢了春红,太匆匆,无奈朝来寒雨晚来风”——李煜《相见欢》

“渭城朝雨邑轻尘,客舍青青柳色新”——王维《送元二使安西》

意象 意义 意境

淡酒 象征“愁” 营造了冷清、凄惨、哀怨、愁苦的意境。

晚风 渲染愁情 过雁 象征离愁,怀乡之思,音信之盼 黄花 孤独愁情的寄托 梧桐 象征孤独忧愁,离情别绪 细雨 象征哀伤,愁丝

问题激疑

最后一句归结全词,含意深刻。“次第”二字囊括人生,“愁”字抒写心境。这愁很广,仅用一个“愁”字如何包括得尽,这愁很重,“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”。但全词到这里戛然而止,有“欲说还休,欲说还休”之势,又有“却道天凉好个秋”之感。词人借景抒情把整个人生晚景的凄凉苦痛浓缩为一天傍晚的片段,小中见大,寓情于景。这结尾,既是收,又是放;既是对前文的概括,又把诗意推进一层,使通篇余音袅袅,言尽而意不尽,从而扩大并深化了主题。

问题激疑

研读文本3:满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守着窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

思考3:赏析“这次第,怎一个愁字了得!”

精讲点拨

亡国之痛、孀居之悲、沦落之苦。

精讲点拨

思考:试分析李清照有哪些“愁”?

思考:梳理整首词的脉络

作品通过描写残秋所见、所闻、所感,抒发自己因国破家亡、天涯沦落而产生的孤寂落寞、悲凉愁苦的心绪,具有浓厚的时代色彩。

主旨

问题激疑

1.联系词人经历及写作背景思考,词人为何生愁?

《声声慢》是词人后期的作品。李清照早期生活优裕,夫妻和谐,家庭美满。因此词风较明快,即使写愁,也只是“闲愁”。而后期因靖康之变,夫妻仓皇南逃,避居江南,又因丈夫病卒,饱受国破家亡之痛,晚年生活孤独凄苦,因此词风哀婉,凄凉。

引入背景资料:

1127年:金灭北宋,夫妇所存的十余屋金石书画在战火中焚为灰烬。

1129年:赵明诚孤身赴任,身染重病,八月十八日去世。

1132年夏:再嫁张汝舟,可惜遇人不淑, 9月提出诉讼,与张汝舟离婚。被判刑两年。

1151-1156年:李清照没有子嗣,凄然一身,悲苦地离开人世。无人知道死于何时,葬于何处。

问题激疑

归纳主题:

情感:

《声声慢》是李清照后期家破夫亡受尽折磨颠沛流离生活的缩影,是一首沉重的哀伤的忧患之愁的生死恋歌,抒发的是家国悲愁,饱含着亡国之恨、丧夫之痛、孀居之哀、颠沛之苦,是绝望的、压抑的、难以诉说的愁。

小结:

“一般愁字别样情,半世漂泊感平生”,作为一个女子,李清照何其不幸;作为一个诗人,她又何其伟大。正所谓“国家不幸诗家幸”苦难不停的擦拭着李清照的艺术灵魂,这些经历像重物一样压在他生命的弹簧上,但他们不能压垮李清照,相反,苦难越重,艺术的灵魂飞的越高。

问题激疑

总结艺术特色:

1.借景抒情:缘愁选景,将自己伤感,凄苦的愁绪融入到了对淡酒、飞雁、黄花、细雨等这些萧瑟惨淡的意象的描写之中。用哀景引发愁,在哀景中蕴蓄愁,以哀景来烘托愁。充分表现出词人杰出的艺术才华。

2.直接抒情:“这次第,怎一个愁字了得?”难言之痛,欲说又休,全词戛然而止,言有尽而意无穷。

3.叠词运用:开头用七组叠字构成了三句话,奠定了全词哀婉、凄凉、愁苦的感情基调。“寻寻觅觅”写动作,表现出词人茫然无着的心情;“冷冷清清”既写环境,又写出内心的寂寞冷清;“凄凄惨惨戚戚”写出词人凄凉惨淡的内心感受。加强情感。

总结诗歌技巧:

从写作技巧的角度,分析李清照是如何来表达自己的“愁”的?

(一)直抒胸臆

开头三句运用七组叠字,声情并茂,淋漓尽致地抒发了词人心中的清愁哀怨,奠定了全词哀伤愁苦的基调。结尾处,也直写愁苦。

(二)间接写愁:借景抒情

李清照在词中选取了多种意象来表现她的愁:

淡酒、晚风、过雁、黄花、梧桐、细雨

(三)叠词说愁

①形式上:增强语言的韵律感,读起来朗朗上口;富有韵律,增加音乐美。

②内容上:增强情感,起强调作用。

问题激疑

拓展延伸

拓展延伸

梁衡在散文《乱世中的美神》中这样评价李清照:

她凭着极高的艺术天赋,将这漫天愁绪又抽丝剥茧般地进行了细细地纺织,化愁为美,创造了让人们永远享受无穷的词作珍品。李词的特殊魅力就在于它一如作者的人品,于艾怨缠绵之中有执著坚韧的阳刚之气,于是,她一生的故事和心底的怨愁就转化为凄清的悲剧之美,她和她的词也就永远高悬在历史的星空。 当我们偶然再回望一下千年前的风雨时,总能看见那个立于秋风黄花中的寻寻觅觅的美神。

对比阅读

对比阅读:

添字丑奴儿

李清照

窗前谁种芭蕉树?阴满中庭,阴满中庭,叶叶心心,舒卷有余情。

伤心枕上三更雨,点滴霖霪,点滴霖霪,愁损北人,不惯起来听。

【注】北人:北宋灭亡,李清照从故乡山东济南被迫流落到江南,故称“北人”。

思考:两首词中都写到“雨”,这两个“雨”的意象表达的情感是否相同?请简要分析。

拓展阅读

对比阅读:两个“雨”的意象表达的情感是否相同?

观点一:相同。虽然这首词中的“雨”打在芭蕉上,《声声慢》中的“雨”打在梧桐上,但是作者借此传递的情感是相同的,抒发的都是浓浓的凄苦的愁思。雨点无论打在梧桐上还是芭蕉上,点点滴滴,滴滴答答,不断地重复,在国破家亡、漂泊无依的作者听来都像是打在自己的心上,让作者无法控制自己的情绪,倍感伤情。

观点二:不尽相同。《声声慢》中“雨”的意象虽然也包含着忧国伤时的愁思,但抒发的主要是个人和家庭的悲愁;而这首词“雨”的意象虽然包含个人和家庭的悲愁,但从“愁损北人”来看,抒发的主要是痛苦难耐的思国怀乡之情。

知识建构

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读