第三单元9.1念奴娇·赤壁怀古 课件-2025-2026学年语文统编版必修上册

文档属性

| 名称 | 第三单元9.1念奴娇·赤壁怀古 课件-2025-2026学年语文统编版必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 164.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-10-17 14:32:27 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

念

奴

娇

赤

壁

怀

古

苏轼

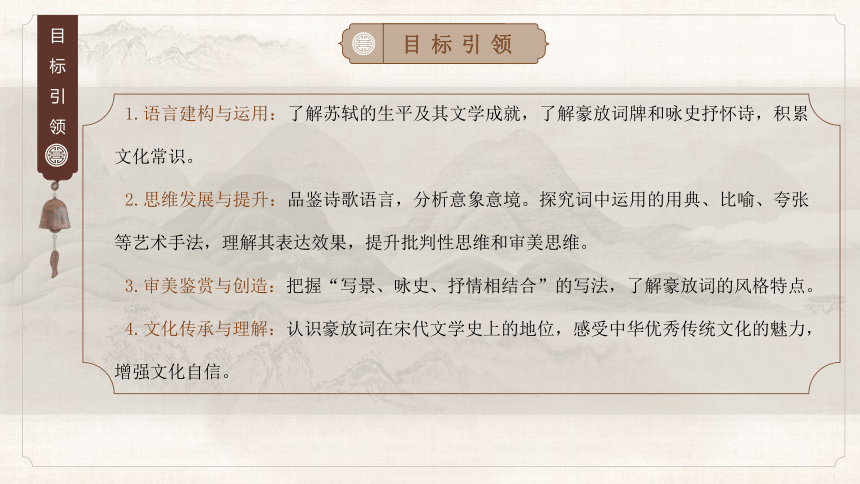

1.语言建构与运用:了解苏轼的生平及其文学成就,了解豪放词牌和咏史抒怀诗,积累文化常识。

2.思维发展与提升:品鉴诗歌语言,分析意象意境。探究词中运用的用典、比喻、夸张等艺术手法,理解其表达效果,提升批判性思维和审美思维。

3.审美鉴赏与创造:把握“写景、咏史、抒情相结合”的写法,了解豪放词的风格特点。

4.文化传承与理解:认识豪放词在宋代文学史上的地位,感受中华优秀传统文化的魅力,增强文化自信。

目标引领

目标引领

重点:感受词中雄浑壮阔的意境,体会豪放词的风格特点,培养对古典诗词的审美鉴赏能力。

难点:学习词人乐观旷达的心态,正确理解“人生如梦”的思想情绪。

目标引领

目标引领

课堂导入

问题激疑

近代著名学者王国维说过这么一段话:三代以下之诗人,无过于屈子、渊明、子美、子瞻者。此四子若无文学之天才,其人格亦自足千古。故无高尚伟大之人格,而有高尚伟大文章者,殆未之有也。

这四个人,屈子指屈原,渊明指陶潜,子美指杜甫,子瞻指苏轼。

课堂导入

问题激疑

古之文人雅士,每当登高望远,必有所触动;每临名山大川,必有所感怀。如孔子“登泰山而小天下”,范仲淹临洞庭湖忧苍生,欧阳修游滁州而醉山水。他们心为山动,情为水发,锦文华章喷薄而出,留下了许多脍炙人口的篇章,由此形成了中国诗词王国里的一朵奇葩——怀古诗词。宋代文人苏东坡来到历经沧桑的赤壁古战场,同样情难自已,醉书一曲《念奴娇·赤壁怀古》,让世人传唱。今天我们就来学习这首词,感悟东坡豪放的词风。

自主探究

苏东坡才被人誉之为“全才式的艺术巨匠”。其散文与欧阳修并称欧苏;诗与黄庭坚并称苏黄,与陆游并称苏陆;词与辛弃疾并称苏辛;其画则开创了湖州画派;其书法与黄庭坚、米芾、蔡襄并称苏黄米蔡。

制科考试是一种特殊的考试制度。宋朝总共三百多年的历史,科举考试选了4万多进士,而制科考试只进行过22次,成功通过的人只有41人。制科考试分第一等、第二等、第三等、第三次等、第四等、第四次等、第五等。其中第三等是最高等,因为第一等和第二等形同虚设。所有参加制科考试的人中,为第三等的人只有一位,就是苏轼。

知人论世

“全才式的艺术巨匠”--苏轼

林语堂曾在他的著作中这样评价苏轼:

“是秉性难改的乐天派,是悲天悯人的道德家,是黎民百姓的好朋友,是散文家,是新派画家,是伟大的书法家,是酿酒的实验者,是佛教徒,是心肠慈悲的法官,是政治上的坚持己见者,是月下的漫步者,是诗人,是生性诙谐爱开玩笑的人。”

知人论世

“全才式的艺术巨匠”--苏轼

的确,苏轼是中国文学史上可与屈原、李白、杜甫相比肩的伟大文学家,宋代的诗、文、词、书、画在他的手里达到了巅峰。

成就:“诗”与黄庭坚并称为“苏、黄”;“词”与辛弃疾并称为“苏、辛”;“文”为唐宋八大家之一;“书法”与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“书法四大家”。

自题金山画像

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

知人论世

“苏轼的达观”

贬官杭州:我本无家更安住,故乡无此好湖山。

贬官黄州:长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。

贬官惠州:日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

在苏轼之前,“诗庄词媚曲谐”,词多写男欢女爱,离愁别恨,只宜写得缠绵婉媚,香而软。他打破了词为艳科的屏障,扩大词的题材,使词进入社会民生的广阔天地中,丰富了词的意境。

他的词改变了五代以来婉约柔靡的风格, 开创了豪放一派的词风。

知人论世

开创性贡献——豪放派

陆游:公不以一身祸福,易其忧国之心,千载之下,生气凛然。

王士祯:汉魏以来,二千余年间,以诗名其家者众矣。顾所号为仙才者,唯曹子建、李太白、苏子瞻三人而已。

王国维:以宋词比唐诗,则东坡似太白,欧、秦似摩诘,耆卿似乐天,方回、叔原则大历十子之流。

对苏轼的评价

苏东坡因反对王安石新法,又在诗文中讥讽“新进”,所以遭到改革派的忌恨。元丰二年(1079年),四十四岁的苏轼被调为湖州知州。

上任后,他就给神宗写了一封《湖州谢上表》。此表为谢恩而写,却也历述自己坎坷遭遇,把平时心中愤懑见诸文字,以示对时政的不满。后御史中丞李定,御史舒亶、何正臣等人摘取苏轼《湖州谢上表》中语句和此前所作诗句,以谤讪新政的罪名逮捕了苏轼。

这就是北宋著名的“乌台诗案”。所谓“乌台”,即御史台,因官署内遍植柏树,又称“柏台”。柏树上常有乌鸦栖息筑巢,乃称乌台。这案件先由监察御史告发,后在御史台狱受审。乌台诗案是北宋年间的一场文字狱。

元丰三年(1080年),苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。上任才三个月的苏轼被御史台的吏卒逮捕,解往京师,受牵连者达数十人。

创作背景

2.创作背景:

余秋雨在《苏东坡突围》中写道:

苏东坡突然陷入困境……长途押解,犹如一路示众。这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华,他,真正地成熟了--与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。……引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道的光线射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

创作背景

2.创作背景:

“念奴娇”:词牌名。

念奴是唐朝天宝年间的著名歌妓,“善歌唱……声出于朝霞之上,虽钟鼓笙竽,嘈杂而莫能遏” 。传说唐玄宗曾亲自作曲填词,命念奴歌唱,果然娇滴滴如夜莺啼鸣,婉转转似百灵放歌,活泼泼如鸳鸯戏水。玄宗龙颜大悦,遂将此曲定名为“念奴娇”。

苏轼《念奴娇·赤壁怀古》流传千古,首句为“大江东去”,末句为“一樽还酹江月”,故“念奴娇”又名“大江东去”或“酹江月”。

解题

文学常识

东坡赤壁

位于湖北黄冈,长江边有一状似鼻子的红色岩石伸入江中,当地人称为“赤鼻矶”,后误传为“赤壁”。

因为苏东坡在这里写下了脍炙人口的诗文,故此后被人称为“东坡赤壁”,亦称“文赤壁”。

三国赤壁

位于湖北嘉鱼县东北,三国时东吴击破曹操大军的古战场,又称“武赤壁”。

文学常识

怀古诗

文学常识

了解“怀古诗”

怀古诗 标志 标题中带有古迹、古人名,或在其前加“咏”,或在其后加“怀古”“咏怀”。

结构 临古地→思古人(忆古事)→抒己志

手法 用典、双关、对比、反衬、借古讽今、借景抒情、虚实结合

内容 昔盛今衰、壮志难酬、借古讽今、怀才不遇

读准加点字:

初嫁了(liǎo) 羽扇纶巾(guān) 樯橹(qiáng lǔ)

华发(huā) 一尊还酹(huán lèi)

整体感知

朗读正音:

词:上片写景(尾句过渡),下片抒情。

请从写景和抒情的角度谈谈《念奴娇·赤壁怀古》。

大江/东去,浪/淘尽,千古/风流人物。

故垒/西边,人道是,三国/周郎/赤壁。

乱石/穿空,惊涛/拍岸,卷起/千堆雪。

江山/如画,一时/多少/豪杰。

遥想/公瑾/当年,小乔/初嫁了,雄姿/英发。

羽扇/纶巾,谈笑间,樯橹/灰飞/烟灭。

故国/神游,多情/应笑/我,早生/华发。

人生/如梦,一尊/还酹/江月。

整体感知

朗读感知

任务:自由诵读,并概括上下片主要内容。

上片,写赤壁壮丽景象;

下片,写赤壁所想,吊古伤今,自抒怀抱。

念奴娇·赤壁怀古

合作解疑

孔子见到河水奔流,感慨时光易逝,“逝者如斯夫,不舍昼夜”;杜甫望见不尽长江,自伤身世,“万里悲秋常作客,百年多病独登台”;苏轼看到“大江东去”,想到了什么?

合作解疑

研读诗歌:上片

“浪淘尽,千古风流人物。”

作者采取江水与人物合写的方法,既使人看到大江的汹涌奔腾,又使人想见风流人物的英雄气概,并将读者带入历史的沉思之中,唤起人们对人生的思索。格局决定你的结局,眼界决定你的世界。拥有大格局者,有开阔的心胸,没有因环境的不利而妄自菲薄,更没有因为能力的不足而自暴自弃。

【起句作用】

合作解疑

研读诗歌内容:上片

“浪淘尽,千古风流人物。”

①渲染阔大气氛。

打破时空界限,把江水、浪花、千古风流人物融成一片,创造了一个旷远深沉的意境。

②奠定情感基调。

大江澎湃的浪潮激起诗人胸中的豪迈之情,奠定了全词雄浑大气、豪放中略有苍凉的感情基调。

千古风流人物很多,但在赤壁这个地方,苏轼想到的是谁?

合作解疑

研读诗歌:上片

“三国周郎”

“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。”由大江引出赤壁,由千古风流人物引出周郎,借怀古以抒发感慨。“赤壁”而冠以“三国周郎”,为的是突出赤壁的历史意义,并为下面写周瑜埋下了伏笔。

“大江/东去,浪/淘尽,千古/风流人物。”

这里提到周瑜,却点到为止,转而写赤壁之景。这几句是?

合作解疑

研读诗歌:上片

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。”

这三句正面描摹赤壁雄奇壮阔的景物。“乱石”用“穿空”写山之奇峭高峻,“惊涛”用“拍岸”写水之汹涌澎湃,“卷起千堆雪”写浪花四溅,有姿态,有声音,有色彩,这几句从不同角度描绘了一幅雄奇壮阔的画面!“穿”“拍”“卷”三个动词,非常富有表现力,形象地传达了赤壁两岸悬崖绝壁、直插云霄的形态,生动地描绘了惊涛拍岸所发出的巨大的涛声,以及像千堆雪一样汹涌的波涛的情状。寥寥十三字,绘声、绘形、绘色,写出了赤壁壮丽的景色。

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。”

“江山如画,一时多少豪杰”,在文中有何作用?

合作解疑

研读诗歌:上片

“承上启下。”

“江山如画”,承上概括风景;“一时多少豪杰”,启下引出周喻。

这两句仍是江山、人物合写,与起头两句相应,诗由写“千古风流”推进到写“一时豪杰”,为下片特写周瑜营造背景,渲染气氛。

“江山如画,一时多少豪杰”

上片重在写景,下片则集中笔力写人,塑造青年将领周瑜的形象。

合作解疑

研读诗歌:下片

请同学把塑造周瑜形象的句子读一读。

“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。”写周瑜,为什么插入“小乔初嫁了”这一细节?

“遥想/公瑾/当年,小乔/初嫁了,雄姿/英发。”

乔玄有两个女儿,大乔嫁给孙策,小乔嫁给周瑜。周瑜娶小乔后十年,他指挥了有名的赤壁之战。

在写赤壁之战前,忽插入“小乔初嫁了”这一生活细节,看似闲笔,却是别有深意。以美人烘托英雄,更见出周瑜的雄姿英发,令人艳羡。江山多娇人多情,自古美女配英雄。

上片重在写景,下片则集中笔力写人,塑造青年将领周瑜的形象。

合作解疑

研读诗歌:下片

赏析一下塑造周瑜形象的句子。

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

“羽扇纶巾”,写其服饰,手执羽扇、头戴纶巾,描写了周瑜的儒将风度。虽然身当大敌,依然风度闲雅,不着戎装,写出他临战的潇洒从容:运筹帷幄之中,决胜千里之外。

“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”,写其韬略。谈笑之间,就把曹操的舰队一把火烧个精光。“谈笑间”三字,反映了周瑜当年赤壁破曹时指挥若定的神态。

合作解疑

研读诗歌:下片

赏析一下塑造周瑜形象的句子。

小乔初嫁

雄姿英发

羽扇纶巾

谈 笑 间

樯橹灰飞烟灭

年轻得意

人才出众

风流潇洒

自信乐观

从容破敌

婚姻

长相

打扮

神态

能力

合作解疑

研读诗歌:下片

三国时的英雄人物很多,苏轼为什么单想起了周瑜?

年龄:24

婚姻:幸福美满

外表:英俊儒雅

职位:东吴都督

际遇:功成名就

年龄:47

婚姻:痛失爱妻

外表:早生华发

职位:团练副使

际遇:功业未就

苏 轼

周 瑜

仰慕英雄 怀古伤己

词中的周瑜年轻有为,风流倜傥,又有雄才大略,决胜千里。我呢?

合作解疑

研读诗歌:下片

这句的正常语序应该是:(我)神游故国,应笑我多情,早生华发。

“故国神游,多情应笑我,早生华发。”

由周瑜少年得志联想到自己年岁渐老,功业未就,抒发了作者壮志难酬的悲叹。

词的开头写“千古风流人物”,上片末尾缩小到“一时多少豪杰”,下片又专写周瑜一人,凭吊周郎而联想到自身,内容层层推进。

思考3:“故国神游,多情应笑我,早生华发。”这一句如何理解

合作解疑

研读诗歌:下片

“故国神游,多情应笑我,早生华发。”

“故国神游”倒装句,应为“神游故国”;“多情应笑我”同样也是倒装句,应为“应笑我多情”。“情”,指他建功立业的愿望。“笑”,自嘲,自己年纪大了,还这么多情,还有这样建功立业的愿望和报国的情感。“早生华发”感慨光阴虚度。

理想与现实的巨大反差,光阴虚掷,自笑多情,自我解嘲,透出一种无奈和苍凉。

周瑜

苏轼

情场 官场 战场,场场得意。

黄州 惠州 澹州,州州失意。

对比当中,哀叹自我

借周瑜年少有为的形象,表达对英雄的赞颂和敬仰,进而抒发自己年岁渐老、壮志难酬、渴望建功立业的真挚情感。

初读感知

没有对比,就没有伤害。苏轼这颗受伤的心灵,谁来安慰?

合作解疑

研读诗歌:下片

①世人皆苦,唯有自渡。②三毛说:人除了自渡,他人爱莫能助。苏轼自我解脱,最后发出了感慨——……

“人生如梦,一尊还酹江月。”

人生如梦,还是洒一杯酒祭献给江上的明月吧!

这首词表达的是苏轼内心的不甘与苦闷吗?“人生如梦,一尊还酹江月。”是消极的情绪表达还是积极的心理宽慰?

如何理解“人生如梦,一尊还酹江月”?是积极还是消极?

合作解疑

研读诗歌:下片

“人生如梦,一尊还酹江月。”

示例:我认为是积极的。“人生如梦,一尊还酹江月”,反映了理想与现实的矛盾,是词人仕途坎坷、壮志难酬的悲叹和愤慨,在貌似自慰自解的言辞之中激荡着一腔追慕英雄、渴望建功立业的豪迈之情。苏轼此时已经47岁了,他被贬谪到黄州,游览赤壁美景,如画江山,肯定感到有一种深深的失落感,年华老大,功业少成,想想人家周瑜,在三十四岁的时候,就已经名垂青史,已经立下赫赫战功。而自己还可能如周瑜那样吗?想到这,肯定心境苍凉,消沉之情是难免的。但他以酒祭奠江月,表现了一种洒脱。

精神情感的自由 洒脱旷达的情怀

如何理解“人生如梦,一尊还酹江月”?是积极还是消极?

探究新知

研读诗歌:下片

“人生如梦,一尊还酹江月。”

苏轼虽遭贬斥,但仍积极进取,渴望建功立业,虽感慨“人生如梦”,但情感并不消极。与周瑜的政治功业对比,自己是失败的,但上片写道“浪淘尽、千古风流人物”,像周瑜这样的英雄终也随着岁月流逝而不复存在,从人类历史来看,二者终是“人生如梦”。

人生短暂,而江月永恒,“一樽还酹江月”拿一杯酒,且祭奠江中之月,脱离苦闷,让精神获得自由,表现出的是一种旷达浩逸之风。

精神情感的自由 洒脱旷达的情怀

如何理解“人生如梦,一尊还酹江月”?是积极还是消极?

合作解疑

研读诗歌:下片

“人生如梦,一尊还酹江月。”

苏轼虽遭贬斥,但仍积极进取,渴望建功立业,虽感慨“人生如梦”,但情感并不消极。与周瑜的政治功业对比,自己是失败的,但上片写道“浪淘尽、千古风流人物”,像周瑜这样的英雄终也随着岁月流逝而不复存在,从人类历史来看,二者终是“人生如梦”。

人生短暂,而江月永恒,“一樽还酹江月”拿一杯酒,且祭奠江中之月,脱离苦闷,让精神获得自由,表现出的是一种旷达浩逸之风。

精神情感的自由 洒脱旷达的情怀

精讲点拨

艺术特色

精讲点拨

《念奴娇·赤壁怀古》的豪放表现在:

描绘壮丽之景:对东去的长江,峭壁耸立的赤壁胜迹进行了精心描写,呈现出一派广阔的景致,显示出宏大的气魄。

刻画豪迈之人:把周瑜叱咤风云的儒将风采写得生动形象,表达了自己对周瑜功业由衷的赞颂之情,寄托着词人的人生理想。

抒发旷达之情:“风流人物”也要被历史长河淘尽,不如在江月、江风中举杯逍遥吧,抒发了词人虽政治失意、怀才不遇,亦未曾失去的旷达心志。

艺术特色

精讲点拨

《念奴娇·赤壁怀古》的豪放表现在:

场景豪放,波澜壮阔:开篇“大江”滚滚东流,随即用“浪淘尽”“千古风流人物”,给读者设置一个极为广阔浩渺的空间和悠久绵延的时间背景。

意象豪放,雄奇冷峻:“大江”“巨浪”“乱石”“千堆雪”等意象,数量很多,体态硕大、嶙峋,色泽灰白,声响巨大,动态雄奇多变、奔放不羁。

语言豪放,铿锵有力:动词运用传神、刚劲有力。如“淘”“穿”“拍”“卷”等动词的运用。

艺术特色

精讲点拨

赏析手法,把握风格

1.提问:这首词运用了哪些艺术手法?请结合具体词句分析。

用典:词中引用了三国赤壁之战和周瑜的典故,丰富了词的内容,增强了历史厚重感,使情感的抒发更有依托。

比喻、夸张:“卷起千堆雪” 运用比喻,将浪花比作雪,形象地写出了浪花的洁白和汹涌;“乱石穿空” 运用夸张,突出了山石的陡峭高耸,营造出雄浑壮阔的意境。

对比:将周瑜的年轻有为、建功立业与自己的年老无为、壮志未酬进行对比,突出了作者的人生感慨。

总结豪放词风格:意境雄浑、气势磅礴、情感豪迈洒脱

艺术特色

精讲点拨

思考:本词多处运用了衬托手法,请结合词作内容简要赏析。

上阕:

①为了引出赤壁古战场,先从眼前的长江着眼,用长江作赤壁的陪衬。长江之水淘尽了千古风流人物,也见证了英雄豪杰的辉煌业绩。

②不仅用大江的磅礴气势来为心中的周郎赤壁壮威,还以千古的英雄豪杰作陪衬。一时多少豪杰,大都被无情的历史长河荡涤干净了,只有青春年少、英姿勃发、干练儒雅的周郎立于作者心中。

艺术特色

精讲点拨

思考:本词多处运用了衬托手法,请结合词作内容简要赏析。

下阕:

①用美人衬托英雄,英姿勃发的风流俊才周郎刚刚迎娶了国色天香的美女小乔,更见出周郎的丰姿潇洒、年轻有为,令人羡慕。

②周瑜装束儒雅,风度翩翩的仪态装束衬托出周郎大战时成竹在胸、稳操胜券的形象。③曹军灰飞烟灭,衬托了周郎用兵如神、战功卓著的形象。

④用周瑜的风流倜傥、事业有为,反衬了自己的年过半百、事业无成。

(写景——描绘了古战场的雄奇景色;咏史——叙写周瑜的丰功伟绩;抒情——抒发贬谪失意、功业无成的感慨,表达了诗人洒脱旷达的情怀。)

知识建构

【小结】

东坡词开辟了一个波澜壮阔的人生境界,其中有苦难,叹息,但更多的是一种佛陀拈花似的微笑,一种由高贵品性和苦难人生历程锻铸的潇洒和从容,一种在苦难中体证生命价值的深沉,一种饱经忧患对人生与社会保持热情的豪迈与豁达。

临古地→思古人(忆古事)→抒己志

知识建构

上阕 下阕

写景:大江东去、乱石穿空等 咏史:周瑜(雄姿英发、建功立业)

点题:周郎赤壁 抒情:自身(早生华发、人生感慨)

情感:赞江山、忆英雄 情感:叹人生、显旷达

风格:雄浑壮阔 风格:豪放洒脱

念奴娇·赤壁怀古(苏轼)

拓展延伸

拓展延伸

纵观苏轼的一生,可以说是历尽艰辛,大起大落的一生。但苏轼的一生,又始终是乐观的一生,积极进取的一生。

这种身处逆境之中,既保持一种超然物外,随遇而安的旷达胸怀;又始终不放弃对人生的热爱,对美好事物追求的态度,就是苏轼的人格魅力所在。

拓展延伸

他频遭贬谪,一生历典八州,身行万里,走过无数穷山恶水,却都如处天堂。他说:“此心安处是吾家。”

他被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见尽了人间丑态,却说:“眼前天下无一个不是好人!”

拓展延伸

贬到杭州,他说:“我本无家更安住,故乡无此好湖山”。 ---《六月二十七日望湖楼醉书》

贬到黄州,他说:“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”。 ---《初到黄州》

贬到惠州,他说:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。 ---《惠州一绝/食荔枝》

贬到儋州,他说:“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”。 ---《六月二十日夜渡海》

拓展延伸

苏轼的一生:

《自题金山画像》

苏轼

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

拓展延伸

苏轼的一生:

官场,战场,情场,场场得意。

杭州,黄州,惠州,儋州州 。

洒脱

失意

诗意

得意周郎赤壁真英豪,

失意东坡怀古亦风流!

周瑜

苏轼

达观

《念奴娇 赤壁怀古》通过对月夜江上壮美景色的描绘,借对古代战场的凭吊和对风流人物的追念,曲折地表达了作者怀才不遇、功业未就的忧愤之情,同时表现了作者关注历史和人生的旷达之心。

全词借古抒怀,用豪壮的情调抒写胸中块垒,笔力遒劲,境界宏阔,将写景、咏史、抒情融为一体,给人以撼魂荡魄的艺术力量。

解读小序

【小结】

感谢观看

念

奴

娇

赤

壁

怀

古

苏轼

1.语言建构与运用:了解苏轼的生平及其文学成就,了解豪放词牌和咏史抒怀诗,积累文化常识。

2.思维发展与提升:品鉴诗歌语言,分析意象意境。探究词中运用的用典、比喻、夸张等艺术手法,理解其表达效果,提升批判性思维和审美思维。

3.审美鉴赏与创造:把握“写景、咏史、抒情相结合”的写法,了解豪放词的风格特点。

4.文化传承与理解:认识豪放词在宋代文学史上的地位,感受中华优秀传统文化的魅力,增强文化自信。

目标引领

目标引领

重点:感受词中雄浑壮阔的意境,体会豪放词的风格特点,培养对古典诗词的审美鉴赏能力。

难点:学习词人乐观旷达的心态,正确理解“人生如梦”的思想情绪。

目标引领

目标引领

课堂导入

问题激疑

近代著名学者王国维说过这么一段话:三代以下之诗人,无过于屈子、渊明、子美、子瞻者。此四子若无文学之天才,其人格亦自足千古。故无高尚伟大之人格,而有高尚伟大文章者,殆未之有也。

这四个人,屈子指屈原,渊明指陶潜,子美指杜甫,子瞻指苏轼。

课堂导入

问题激疑

古之文人雅士,每当登高望远,必有所触动;每临名山大川,必有所感怀。如孔子“登泰山而小天下”,范仲淹临洞庭湖忧苍生,欧阳修游滁州而醉山水。他们心为山动,情为水发,锦文华章喷薄而出,留下了许多脍炙人口的篇章,由此形成了中国诗词王国里的一朵奇葩——怀古诗词。宋代文人苏东坡来到历经沧桑的赤壁古战场,同样情难自已,醉书一曲《念奴娇·赤壁怀古》,让世人传唱。今天我们就来学习这首词,感悟东坡豪放的词风。

自主探究

苏东坡才被人誉之为“全才式的艺术巨匠”。其散文与欧阳修并称欧苏;诗与黄庭坚并称苏黄,与陆游并称苏陆;词与辛弃疾并称苏辛;其画则开创了湖州画派;其书法与黄庭坚、米芾、蔡襄并称苏黄米蔡。

制科考试是一种特殊的考试制度。宋朝总共三百多年的历史,科举考试选了4万多进士,而制科考试只进行过22次,成功通过的人只有41人。制科考试分第一等、第二等、第三等、第三次等、第四等、第四次等、第五等。其中第三等是最高等,因为第一等和第二等形同虚设。所有参加制科考试的人中,为第三等的人只有一位,就是苏轼。

知人论世

“全才式的艺术巨匠”--苏轼

林语堂曾在他的著作中这样评价苏轼:

“是秉性难改的乐天派,是悲天悯人的道德家,是黎民百姓的好朋友,是散文家,是新派画家,是伟大的书法家,是酿酒的实验者,是佛教徒,是心肠慈悲的法官,是政治上的坚持己见者,是月下的漫步者,是诗人,是生性诙谐爱开玩笑的人。”

知人论世

“全才式的艺术巨匠”--苏轼

的确,苏轼是中国文学史上可与屈原、李白、杜甫相比肩的伟大文学家,宋代的诗、文、词、书、画在他的手里达到了巅峰。

成就:“诗”与黄庭坚并称为“苏、黄”;“词”与辛弃疾并称为“苏、辛”;“文”为唐宋八大家之一;“书法”与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“书法四大家”。

自题金山画像

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

知人论世

“苏轼的达观”

贬官杭州:我本无家更安住,故乡无此好湖山。

贬官黄州:长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。

贬官惠州:日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

在苏轼之前,“诗庄词媚曲谐”,词多写男欢女爱,离愁别恨,只宜写得缠绵婉媚,香而软。他打破了词为艳科的屏障,扩大词的题材,使词进入社会民生的广阔天地中,丰富了词的意境。

他的词改变了五代以来婉约柔靡的风格, 开创了豪放一派的词风。

知人论世

开创性贡献——豪放派

陆游:公不以一身祸福,易其忧国之心,千载之下,生气凛然。

王士祯:汉魏以来,二千余年间,以诗名其家者众矣。顾所号为仙才者,唯曹子建、李太白、苏子瞻三人而已。

王国维:以宋词比唐诗,则东坡似太白,欧、秦似摩诘,耆卿似乐天,方回、叔原则大历十子之流。

对苏轼的评价

苏东坡因反对王安石新法,又在诗文中讥讽“新进”,所以遭到改革派的忌恨。元丰二年(1079年),四十四岁的苏轼被调为湖州知州。

上任后,他就给神宗写了一封《湖州谢上表》。此表为谢恩而写,却也历述自己坎坷遭遇,把平时心中愤懑见诸文字,以示对时政的不满。后御史中丞李定,御史舒亶、何正臣等人摘取苏轼《湖州谢上表》中语句和此前所作诗句,以谤讪新政的罪名逮捕了苏轼。

这就是北宋著名的“乌台诗案”。所谓“乌台”,即御史台,因官署内遍植柏树,又称“柏台”。柏树上常有乌鸦栖息筑巢,乃称乌台。这案件先由监察御史告发,后在御史台狱受审。乌台诗案是北宋年间的一场文字狱。

元丰三年(1080年),苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。上任才三个月的苏轼被御史台的吏卒逮捕,解往京师,受牵连者达数十人。

创作背景

2.创作背景:

余秋雨在《苏东坡突围》中写道:

苏东坡突然陷入困境……长途押解,犹如一路示众。这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华,他,真正地成熟了--与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。……引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道的光线射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

创作背景

2.创作背景:

“念奴娇”:词牌名。

念奴是唐朝天宝年间的著名歌妓,“善歌唱……声出于朝霞之上,虽钟鼓笙竽,嘈杂而莫能遏” 。传说唐玄宗曾亲自作曲填词,命念奴歌唱,果然娇滴滴如夜莺啼鸣,婉转转似百灵放歌,活泼泼如鸳鸯戏水。玄宗龙颜大悦,遂将此曲定名为“念奴娇”。

苏轼《念奴娇·赤壁怀古》流传千古,首句为“大江东去”,末句为“一樽还酹江月”,故“念奴娇”又名“大江东去”或“酹江月”。

解题

文学常识

东坡赤壁

位于湖北黄冈,长江边有一状似鼻子的红色岩石伸入江中,当地人称为“赤鼻矶”,后误传为“赤壁”。

因为苏东坡在这里写下了脍炙人口的诗文,故此后被人称为“东坡赤壁”,亦称“文赤壁”。

三国赤壁

位于湖北嘉鱼县东北,三国时东吴击破曹操大军的古战场,又称“武赤壁”。

文学常识

怀古诗

文学常识

了解“怀古诗”

怀古诗 标志 标题中带有古迹、古人名,或在其前加“咏”,或在其后加“怀古”“咏怀”。

结构 临古地→思古人(忆古事)→抒己志

手法 用典、双关、对比、反衬、借古讽今、借景抒情、虚实结合

内容 昔盛今衰、壮志难酬、借古讽今、怀才不遇

读准加点字:

初嫁了(liǎo) 羽扇纶巾(guān) 樯橹(qiáng lǔ)

华发(huā) 一尊还酹(huán lèi)

整体感知

朗读正音:

词:上片写景(尾句过渡),下片抒情。

请从写景和抒情的角度谈谈《念奴娇·赤壁怀古》。

大江/东去,浪/淘尽,千古/风流人物。

故垒/西边,人道是,三国/周郎/赤壁。

乱石/穿空,惊涛/拍岸,卷起/千堆雪。

江山/如画,一时/多少/豪杰。

遥想/公瑾/当年,小乔/初嫁了,雄姿/英发。

羽扇/纶巾,谈笑间,樯橹/灰飞/烟灭。

故国/神游,多情/应笑/我,早生/华发。

人生/如梦,一尊/还酹/江月。

整体感知

朗读感知

任务:自由诵读,并概括上下片主要内容。

上片,写赤壁壮丽景象;

下片,写赤壁所想,吊古伤今,自抒怀抱。

念奴娇·赤壁怀古

合作解疑

孔子见到河水奔流,感慨时光易逝,“逝者如斯夫,不舍昼夜”;杜甫望见不尽长江,自伤身世,“万里悲秋常作客,百年多病独登台”;苏轼看到“大江东去”,想到了什么?

合作解疑

研读诗歌:上片

“浪淘尽,千古风流人物。”

作者采取江水与人物合写的方法,既使人看到大江的汹涌奔腾,又使人想见风流人物的英雄气概,并将读者带入历史的沉思之中,唤起人们对人生的思索。格局决定你的结局,眼界决定你的世界。拥有大格局者,有开阔的心胸,没有因环境的不利而妄自菲薄,更没有因为能力的不足而自暴自弃。

【起句作用】

合作解疑

研读诗歌内容:上片

“浪淘尽,千古风流人物。”

①渲染阔大气氛。

打破时空界限,把江水、浪花、千古风流人物融成一片,创造了一个旷远深沉的意境。

②奠定情感基调。

大江澎湃的浪潮激起诗人胸中的豪迈之情,奠定了全词雄浑大气、豪放中略有苍凉的感情基调。

千古风流人物很多,但在赤壁这个地方,苏轼想到的是谁?

合作解疑

研读诗歌:上片

“三国周郎”

“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。”由大江引出赤壁,由千古风流人物引出周郎,借怀古以抒发感慨。“赤壁”而冠以“三国周郎”,为的是突出赤壁的历史意义,并为下面写周瑜埋下了伏笔。

“大江/东去,浪/淘尽,千古/风流人物。”

这里提到周瑜,却点到为止,转而写赤壁之景。这几句是?

合作解疑

研读诗歌:上片

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。”

这三句正面描摹赤壁雄奇壮阔的景物。“乱石”用“穿空”写山之奇峭高峻,“惊涛”用“拍岸”写水之汹涌澎湃,“卷起千堆雪”写浪花四溅,有姿态,有声音,有色彩,这几句从不同角度描绘了一幅雄奇壮阔的画面!“穿”“拍”“卷”三个动词,非常富有表现力,形象地传达了赤壁两岸悬崖绝壁、直插云霄的形态,生动地描绘了惊涛拍岸所发出的巨大的涛声,以及像千堆雪一样汹涌的波涛的情状。寥寥十三字,绘声、绘形、绘色,写出了赤壁壮丽的景色。

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。”

“江山如画,一时多少豪杰”,在文中有何作用?

合作解疑

研读诗歌:上片

“承上启下。”

“江山如画”,承上概括风景;“一时多少豪杰”,启下引出周喻。

这两句仍是江山、人物合写,与起头两句相应,诗由写“千古风流”推进到写“一时豪杰”,为下片特写周瑜营造背景,渲染气氛。

“江山如画,一时多少豪杰”

上片重在写景,下片则集中笔力写人,塑造青年将领周瑜的形象。

合作解疑

研读诗歌:下片

请同学把塑造周瑜形象的句子读一读。

“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。”写周瑜,为什么插入“小乔初嫁了”这一细节?

“遥想/公瑾/当年,小乔/初嫁了,雄姿/英发。”

乔玄有两个女儿,大乔嫁给孙策,小乔嫁给周瑜。周瑜娶小乔后十年,他指挥了有名的赤壁之战。

在写赤壁之战前,忽插入“小乔初嫁了”这一生活细节,看似闲笔,却是别有深意。以美人烘托英雄,更见出周瑜的雄姿英发,令人艳羡。江山多娇人多情,自古美女配英雄。

上片重在写景,下片则集中笔力写人,塑造青年将领周瑜的形象。

合作解疑

研读诗歌:下片

赏析一下塑造周瑜形象的句子。

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

“羽扇纶巾”,写其服饰,手执羽扇、头戴纶巾,描写了周瑜的儒将风度。虽然身当大敌,依然风度闲雅,不着戎装,写出他临战的潇洒从容:运筹帷幄之中,决胜千里之外。

“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”,写其韬略。谈笑之间,就把曹操的舰队一把火烧个精光。“谈笑间”三字,反映了周瑜当年赤壁破曹时指挥若定的神态。

合作解疑

研读诗歌:下片

赏析一下塑造周瑜形象的句子。

小乔初嫁

雄姿英发

羽扇纶巾

谈 笑 间

樯橹灰飞烟灭

年轻得意

人才出众

风流潇洒

自信乐观

从容破敌

婚姻

长相

打扮

神态

能力

合作解疑

研读诗歌:下片

三国时的英雄人物很多,苏轼为什么单想起了周瑜?

年龄:24

婚姻:幸福美满

外表:英俊儒雅

职位:东吴都督

际遇:功成名就

年龄:47

婚姻:痛失爱妻

外表:早生华发

职位:团练副使

际遇:功业未就

苏 轼

周 瑜

仰慕英雄 怀古伤己

词中的周瑜年轻有为,风流倜傥,又有雄才大略,决胜千里。我呢?

合作解疑

研读诗歌:下片

这句的正常语序应该是:(我)神游故国,应笑我多情,早生华发。

“故国神游,多情应笑我,早生华发。”

由周瑜少年得志联想到自己年岁渐老,功业未就,抒发了作者壮志难酬的悲叹。

词的开头写“千古风流人物”,上片末尾缩小到“一时多少豪杰”,下片又专写周瑜一人,凭吊周郎而联想到自身,内容层层推进。

思考3:“故国神游,多情应笑我,早生华发。”这一句如何理解

合作解疑

研读诗歌:下片

“故国神游,多情应笑我,早生华发。”

“故国神游”倒装句,应为“神游故国”;“多情应笑我”同样也是倒装句,应为“应笑我多情”。“情”,指他建功立业的愿望。“笑”,自嘲,自己年纪大了,还这么多情,还有这样建功立业的愿望和报国的情感。“早生华发”感慨光阴虚度。

理想与现实的巨大反差,光阴虚掷,自笑多情,自我解嘲,透出一种无奈和苍凉。

周瑜

苏轼

情场 官场 战场,场场得意。

黄州 惠州 澹州,州州失意。

对比当中,哀叹自我

借周瑜年少有为的形象,表达对英雄的赞颂和敬仰,进而抒发自己年岁渐老、壮志难酬、渴望建功立业的真挚情感。

初读感知

没有对比,就没有伤害。苏轼这颗受伤的心灵,谁来安慰?

合作解疑

研读诗歌:下片

①世人皆苦,唯有自渡。②三毛说:人除了自渡,他人爱莫能助。苏轼自我解脱,最后发出了感慨——……

“人生如梦,一尊还酹江月。”

人生如梦,还是洒一杯酒祭献给江上的明月吧!

这首词表达的是苏轼内心的不甘与苦闷吗?“人生如梦,一尊还酹江月。”是消极的情绪表达还是积极的心理宽慰?

如何理解“人生如梦,一尊还酹江月”?是积极还是消极?

合作解疑

研读诗歌:下片

“人生如梦,一尊还酹江月。”

示例:我认为是积极的。“人生如梦,一尊还酹江月”,反映了理想与现实的矛盾,是词人仕途坎坷、壮志难酬的悲叹和愤慨,在貌似自慰自解的言辞之中激荡着一腔追慕英雄、渴望建功立业的豪迈之情。苏轼此时已经47岁了,他被贬谪到黄州,游览赤壁美景,如画江山,肯定感到有一种深深的失落感,年华老大,功业少成,想想人家周瑜,在三十四岁的时候,就已经名垂青史,已经立下赫赫战功。而自己还可能如周瑜那样吗?想到这,肯定心境苍凉,消沉之情是难免的。但他以酒祭奠江月,表现了一种洒脱。

精神情感的自由 洒脱旷达的情怀

如何理解“人生如梦,一尊还酹江月”?是积极还是消极?

探究新知

研读诗歌:下片

“人生如梦,一尊还酹江月。”

苏轼虽遭贬斥,但仍积极进取,渴望建功立业,虽感慨“人生如梦”,但情感并不消极。与周瑜的政治功业对比,自己是失败的,但上片写道“浪淘尽、千古风流人物”,像周瑜这样的英雄终也随着岁月流逝而不复存在,从人类历史来看,二者终是“人生如梦”。

人生短暂,而江月永恒,“一樽还酹江月”拿一杯酒,且祭奠江中之月,脱离苦闷,让精神获得自由,表现出的是一种旷达浩逸之风。

精神情感的自由 洒脱旷达的情怀

如何理解“人生如梦,一尊还酹江月”?是积极还是消极?

合作解疑

研读诗歌:下片

“人生如梦,一尊还酹江月。”

苏轼虽遭贬斥,但仍积极进取,渴望建功立业,虽感慨“人生如梦”,但情感并不消极。与周瑜的政治功业对比,自己是失败的,但上片写道“浪淘尽、千古风流人物”,像周瑜这样的英雄终也随着岁月流逝而不复存在,从人类历史来看,二者终是“人生如梦”。

人生短暂,而江月永恒,“一樽还酹江月”拿一杯酒,且祭奠江中之月,脱离苦闷,让精神获得自由,表现出的是一种旷达浩逸之风。

精神情感的自由 洒脱旷达的情怀

精讲点拨

艺术特色

精讲点拨

《念奴娇·赤壁怀古》的豪放表现在:

描绘壮丽之景:对东去的长江,峭壁耸立的赤壁胜迹进行了精心描写,呈现出一派广阔的景致,显示出宏大的气魄。

刻画豪迈之人:把周瑜叱咤风云的儒将风采写得生动形象,表达了自己对周瑜功业由衷的赞颂之情,寄托着词人的人生理想。

抒发旷达之情:“风流人物”也要被历史长河淘尽,不如在江月、江风中举杯逍遥吧,抒发了词人虽政治失意、怀才不遇,亦未曾失去的旷达心志。

艺术特色

精讲点拨

《念奴娇·赤壁怀古》的豪放表现在:

场景豪放,波澜壮阔:开篇“大江”滚滚东流,随即用“浪淘尽”“千古风流人物”,给读者设置一个极为广阔浩渺的空间和悠久绵延的时间背景。

意象豪放,雄奇冷峻:“大江”“巨浪”“乱石”“千堆雪”等意象,数量很多,体态硕大、嶙峋,色泽灰白,声响巨大,动态雄奇多变、奔放不羁。

语言豪放,铿锵有力:动词运用传神、刚劲有力。如“淘”“穿”“拍”“卷”等动词的运用。

艺术特色

精讲点拨

赏析手法,把握风格

1.提问:这首词运用了哪些艺术手法?请结合具体词句分析。

用典:词中引用了三国赤壁之战和周瑜的典故,丰富了词的内容,增强了历史厚重感,使情感的抒发更有依托。

比喻、夸张:“卷起千堆雪” 运用比喻,将浪花比作雪,形象地写出了浪花的洁白和汹涌;“乱石穿空” 运用夸张,突出了山石的陡峭高耸,营造出雄浑壮阔的意境。

对比:将周瑜的年轻有为、建功立业与自己的年老无为、壮志未酬进行对比,突出了作者的人生感慨。

总结豪放词风格:意境雄浑、气势磅礴、情感豪迈洒脱

艺术特色

精讲点拨

思考:本词多处运用了衬托手法,请结合词作内容简要赏析。

上阕:

①为了引出赤壁古战场,先从眼前的长江着眼,用长江作赤壁的陪衬。长江之水淘尽了千古风流人物,也见证了英雄豪杰的辉煌业绩。

②不仅用大江的磅礴气势来为心中的周郎赤壁壮威,还以千古的英雄豪杰作陪衬。一时多少豪杰,大都被无情的历史长河荡涤干净了,只有青春年少、英姿勃发、干练儒雅的周郎立于作者心中。

艺术特色

精讲点拨

思考:本词多处运用了衬托手法,请结合词作内容简要赏析。

下阕:

①用美人衬托英雄,英姿勃发的风流俊才周郎刚刚迎娶了国色天香的美女小乔,更见出周郎的丰姿潇洒、年轻有为,令人羡慕。

②周瑜装束儒雅,风度翩翩的仪态装束衬托出周郎大战时成竹在胸、稳操胜券的形象。③曹军灰飞烟灭,衬托了周郎用兵如神、战功卓著的形象。

④用周瑜的风流倜傥、事业有为,反衬了自己的年过半百、事业无成。

(写景——描绘了古战场的雄奇景色;咏史——叙写周瑜的丰功伟绩;抒情——抒发贬谪失意、功业无成的感慨,表达了诗人洒脱旷达的情怀。)

知识建构

【小结】

东坡词开辟了一个波澜壮阔的人生境界,其中有苦难,叹息,但更多的是一种佛陀拈花似的微笑,一种由高贵品性和苦难人生历程锻铸的潇洒和从容,一种在苦难中体证生命价值的深沉,一种饱经忧患对人生与社会保持热情的豪迈与豁达。

临古地→思古人(忆古事)→抒己志

知识建构

上阕 下阕

写景:大江东去、乱石穿空等 咏史:周瑜(雄姿英发、建功立业)

点题:周郎赤壁 抒情:自身(早生华发、人生感慨)

情感:赞江山、忆英雄 情感:叹人生、显旷达

风格:雄浑壮阔 风格:豪放洒脱

念奴娇·赤壁怀古(苏轼)

拓展延伸

拓展延伸

纵观苏轼的一生,可以说是历尽艰辛,大起大落的一生。但苏轼的一生,又始终是乐观的一生,积极进取的一生。

这种身处逆境之中,既保持一种超然物外,随遇而安的旷达胸怀;又始终不放弃对人生的热爱,对美好事物追求的态度,就是苏轼的人格魅力所在。

拓展延伸

他频遭贬谪,一生历典八州,身行万里,走过无数穷山恶水,却都如处天堂。他说:“此心安处是吾家。”

他被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见尽了人间丑态,却说:“眼前天下无一个不是好人!”

拓展延伸

贬到杭州,他说:“我本无家更安住,故乡无此好湖山”。 ---《六月二十七日望湖楼醉书》

贬到黄州,他说:“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”。 ---《初到黄州》

贬到惠州,他说:“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人”。 ---《惠州一绝/食荔枝》

贬到儋州,他说:“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”。 ---《六月二十日夜渡海》

拓展延伸

苏轼的一生:

《自题金山画像》

苏轼

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

拓展延伸

苏轼的一生:

官场,战场,情场,场场得意。

杭州,黄州,惠州,儋州州 。

洒脱

失意

诗意

得意周郎赤壁真英豪,

失意东坡怀古亦风流!

周瑜

苏轼

达观

《念奴娇 赤壁怀古》通过对月夜江上壮美景色的描绘,借对古代战场的凭吊和对风流人物的追念,曲折地表达了作者怀才不遇、功业未就的忧愤之情,同时表现了作者关注历史和人生的旷达之心。

全词借古抒怀,用豪壮的情调抒写胸中块垒,笔力遒劲,境界宏阔,将写景、咏史、抒情融为一体,给人以撼魂荡魄的艺术力量。

解读小序

【小结】

感谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读