第14课 孔孟两章 分层训练(含答案)

图片预览

文档简介

(时间:45分钟 满分:40分)

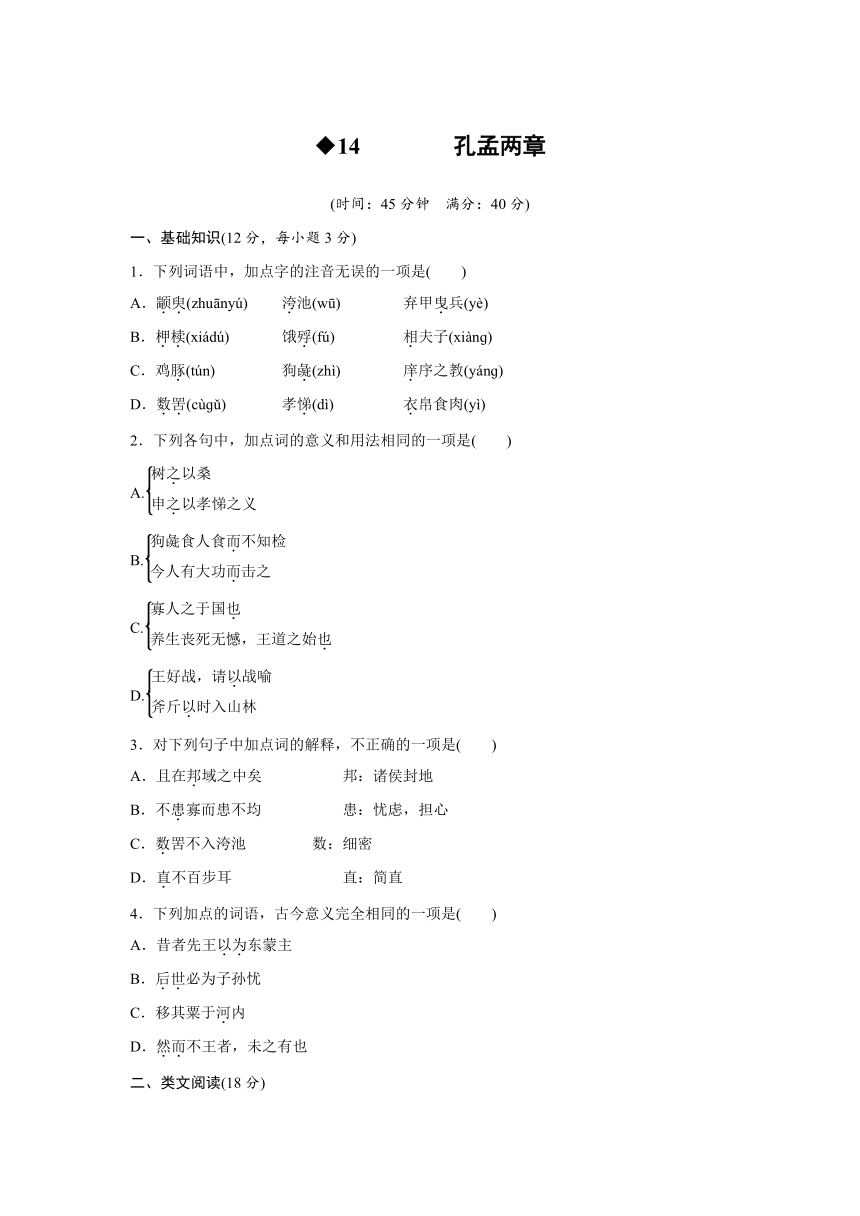

一、基础知识(12分,每小题3分)

1.下列词语中,加点字的注音无误的一项是( )

A.颛臾(zhuānyú)

洿池(wū)

弃甲曳兵(yè)

B.柙椟(xiádú)

饿殍(fú)

相夫子(xiànɡ)

C.鸡豚(tún)

狗彘(zhì)

庠序之教(yánɡ)

D.数罟(cùɡǔ)

孝悌(dì)

衣帛食肉(yì)

2.下列各句中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

3.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.且在邦域之中矣

邦:诸侯封地

B.不患寡而患不均

患:忧虑,担心

C.数罟不入洿池

数:细密

D.直不百步耳

直:简直

4.下列加点的词语,古今意义完全相同的一项是( )

A.昔者先王以为东蒙主

B.后世必为子孙忧

C.移其粟于河内

D.然而不王者,未之有也

二、类文阅读(18分)

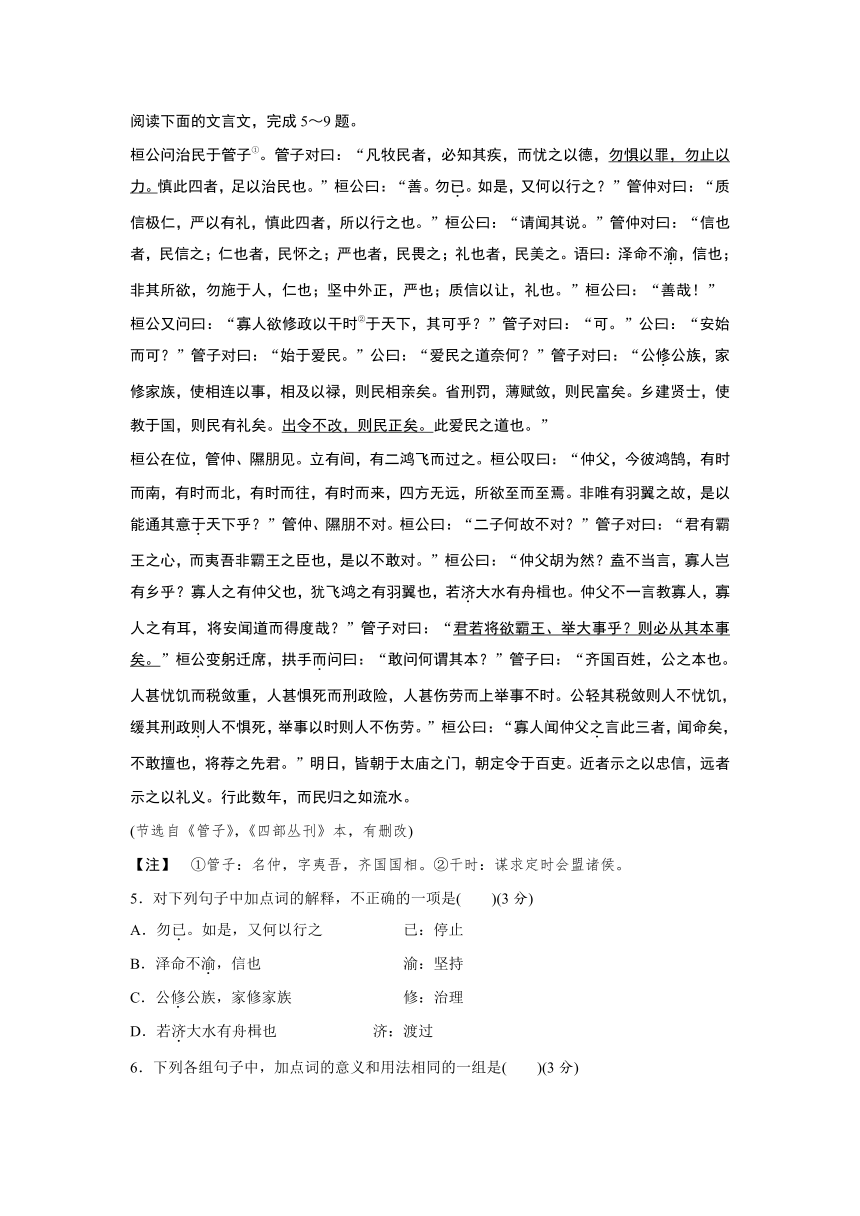

阅读下面的文言文,完成5~9题。

桓公问治民于管子①。管子对曰:“凡牧民者,必知其疾,而忧之以德,勿惧以罪,勿止以力。慎此四者,足以治民也。”桓公曰:“善。勿已。如是,又何以行之?”管仲对曰:“质信极仁,严以有礼,慎此四者,所以行之也。”桓公曰:“请闻其说。”管仲对曰:“信也者,民信之;仁也者,民怀之;严也者,民畏之;礼也者,民美之。语曰:泽命不渝,信也;非其所欲,勿施于人,仁也;坚中外正,严也;质信以让,礼也。”桓公曰:“善哉!”

桓公又问曰:“寡人欲修政以干时②于天下,其可乎?”管子对曰:“可。”公曰:“安始而可?”管子对曰:“始于爱民。”公曰:“爱民之道奈何?”管子对曰:“公修公族,家修家族,使相连以事,相及以禄,则民相亲矣。省刑罚,薄赋敛,则民富矣。乡建贤士,使教于国,则民有礼矣。出令不改,则民正矣。此爱民之道也。”

桓公在位,管仲、隰朋见。立有间,有二鸿飞而过之。桓公叹曰:“仲父,今彼鸿鹄,有时而南,有时而北,有时而往,有时而来,四方无远,所欲至而至焉。非唯有羽翼之故,是以能通其意于天下乎?”管仲、隰朋不对。桓公曰:“二子何故不对?”管子对曰:“君有霸王之心,而夷吾非霸王之臣也,是以不敢对。”桓公曰:“仲父胡为然?盍不当言,寡人岂有乡乎?寡人之有仲父也,犹飞鸿之有羽翼也,若济大水有舟楫也。仲父不一言教寡人,寡人之有耳,将安闻道而得度哉?”管子对曰:“君若将欲霸王、举大事乎?则必从其本事矣。”桓公变躬迁席,拱手而问曰:“敢问何谓其本?”管子曰:“齐国百姓,公之本也。人甚忧饥而税敛重,人甚惧死而刑政险,人甚伤劳而上举事不时。公轻其税敛则人不忧饥,缓其刑政则人不惧死,举事以时则人不伤劳。”桓公曰:“寡人闻仲父之言此三者,闻命矣,不敢擅也,将荐之先君。”明日,皆朝于太庙之门,朝定令于百吏。近者示之以忠信,远者示之以礼义。行此数年,而民归之如流水。

(节选自《管子》,《四部丛刊》本,有删改)

【注】 ①管子:名仲,字夷吾,齐国国相。②干时:谋求定时会盟诸侯。

5.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.勿已。如是,又何以行之

已:停止

B.泽命不渝,信也

渝:坚持

C.公修公族,家修家族

修:治理

D.若济大水有舟楫也

济:渡过

6.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )(3分)

A.

B.

C.

D.

7.以下六句话分别编为四组,全都直接体现以民为本思想的一组是( )(3分)

①必知其疾,而忧之以德 ②人甚忧饥而税敛重,人甚惧死而刑政险 ③省刑罚,薄赋敛 ④皆朝于太庙之门,朝定令于百吏 ⑤齐国百姓,公之本也 ⑥近者示之以忠信,远者示之以礼义

A.①③⑤

B.①④⑥

C.②③⑥

D.②④⑤

8.下列对原文有关内容的理解和分析,表述不正确的一项是( )(3分)

A.“信”、“仁”、“严”、“礼”是为政的重要原则,也就是国君要对百姓讲究信用,施行仁爱,严肃法纪,提倡礼义。

B.齐桓公想通过修明政事,提高齐国的政治地位,达到会盟诸侯的目的,因此他希望得到管仲的认可和辅佐。

C.对于桓公称霸天下的想法,管仲采取以退为进的策略,明确表达了反对意见,并表明了自己的政治主张。

D.齐桓公有抱负,能纳谏,接受了管仲的民本思想,并采取相应的措施,得到了四方百姓的拥护。

9.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)勿惧以罪,勿止以力。(2分)

译文:

(2)出令不改,则民正矣。(2分)

译文:

(3)君若将欲霸王、举大事乎?则必从其本事矣。(2分)

译文:

三、语言运用(10分)

10.下面是《论语》中的一句话,请从教育孩子的角度进行解读。(50~70字)(5分)

【原文】 子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”(《论语·先进》)

【译文】 孔子回答说:“冉求平日做事,过分谨慎,所以我激励他进取;仲由的胆量却有两个人的大,勇于作为,所以我要抑制他。”

解读:

11.整合下面四个短句的意思,为“学校教育”下定义。(5分)

①学校教育把受教育者培养成为一定社会或阶级所需要的人。

②学校教育是有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响。

③学校教育是一种培养人的活动。

④学校教育是教育者根据一定的社会或阶级的要求来开展的活动。

学校教育是

第四单元 文言文(2)

(时间:45分钟 满分:40分)

一、基础知识(12分,每小题3分)

1.下列词语中,加点字的注音无误的一项是( )

A.颛臾(zhuānyú)

洿池(wū)

弃甲曳兵(yè)

B.柙椟(xiádú)

饿殍(fú)

相夫子(xiànɡ)

C.鸡豚(tún)

狗彘(zhì)

庠序之教(yánɡ)

D.数罟(cùɡǔ)

孝悌(dì)

衣帛食肉(yì)

2.下列各句中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

3.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.且在邦域之中矣

邦:诸侯封地

B.不患寡而患不均

患:忧虑,担心

C.数罟不入洿池

数:细密

D.直不百步耳

直:简直

4.下列加点的词语,古今意义完全相同的一项是( )

A.昔者先王以为东蒙主

B.后世必为子孙忧

C.移其粟于河内

D.然而不王者,未之有也

二、类文阅读(18分)

阅读下面的文言文,完成5~9题。

桓公问治民于管子①。管子对曰:“凡牧民者,必知其疾,而忧之以德,勿惧以罪,勿止以力。慎此四者,足以治民也。”桓公曰:“善。勿已。如是,又何以行之?”管仲对曰:“质信极仁,严以有礼,慎此四者,所以行之也。”桓公曰:“请闻其说。”管仲对曰:“信也者,民信之;仁也者,民怀之;严也者,民畏之;礼也者,民美之。语曰:泽命不渝,信也;非其所欲,勿施于人,仁也;坚中外正,严也;质信以让,礼也。”桓公曰:“善哉!”

桓公又问曰:“寡人欲修政以干时②于天下,其可乎?”管子对曰:“可。”公曰:“安始而可?”管子对曰:“始于爱民。”公曰:“爱民之道奈何?”管子对曰:“公修公族,家修家族,使相连以事,相及以禄,则民相亲矣。省刑罚,薄赋敛,则民富矣。乡建贤士,使教于国,则民有礼矣。出令不改,则民正矣。此爱民之道也。”

桓公在位,管仲、隰朋见。立有间,有二鸿飞而过之。桓公叹曰:“仲父,今彼鸿鹄,有时而南,有时而北,有时而往,有时而来,四方无远,所欲至而至焉。非唯有羽翼之故,是以能通其意于天下乎?”管仲、隰朋不对。桓公曰:“二子何故不对?”管子对曰:“君有霸王之心,而夷吾非霸王之臣也,是以不敢对。”桓公曰:“仲父胡为然?盍不当言,寡人岂有乡乎?寡人之有仲父也,犹飞鸿之有羽翼也,若济大水有舟楫也。仲父不一言教寡人,寡人之有耳,将安闻道而得度哉?”管子对曰:“君若将欲霸王、举大事乎?则必从其本事矣。”桓公变躬迁席,拱手而问曰:“敢问何谓其本?”管子曰:“齐国百姓,公之本也。人甚忧饥而税敛重,人甚惧死而刑政险,人甚伤劳而上举事不时。公轻其税敛则人不忧饥,缓其刑政则人不惧死,举事以时则人不伤劳。”桓公曰:“寡人闻仲父之言此三者,闻命矣,不敢擅也,将荐之先君。”明日,皆朝于太庙之门,朝定令于百吏。近者示之以忠信,远者示之以礼义。行此数年,而民归之如流水。

(节选自《管子》,《四部丛刊》本,有删改)

【注】 ①管子:名仲,字夷吾,齐国国相。②干时:谋求定时会盟诸侯。

5.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.勿已。如是,又何以行之

已:停止

B.泽命不渝,信也

渝:坚持

C.公修公族,家修家族

修:治理

D.若济大水有舟楫也

济:渡过

6.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )(3分)

A.

B.

C.

D.

7.以下六句话分别编为四组,全都直接体现以民为本思想的一组是( )(3分)

①必知其疾,而忧之以德 ②人甚忧饥而税敛重,人甚惧死而刑政险 ③省刑罚,薄赋敛 ④皆朝于太庙之门,朝定令于百吏 ⑤齐国百姓,公之本也 ⑥近者示之以忠信,远者示之以礼义

A.①③⑤

B.①④⑥

C.②③⑥

D.②④⑤

8.下列对原文有关内容的理解和分析,表述不正确的一项是( )(3分)

A.“信”、“仁”、“严”、“礼”是为政的重要原则,也就是国君要对百姓讲究信用,施行仁爱,严肃法纪,提倡礼义。

B.齐桓公想通过修明政事,提高齐国的政治地位,达到会盟诸侯的目的,因此他希望得到管仲的认可和辅佐。

C.对于桓公称霸天下的想法,管仲采取以退为进的策略,明确表达了反对意见,并表明了自己的政治主张。

D.齐桓公有抱负,能纳谏,接受了管仲的民本思想,并采取相应的措施,得到了四方百姓的拥护。

9.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)勿惧以罪,勿止以力。(2分)

译文:

(2)出令不改,则民正矣。(2分)

译文:

(3)君若将欲霸王、举大事乎?则必从其本事矣。(2分)

译文:

三、语言运用(10分)

10.下面是《论语》中的一句话,请从教育孩子的角度进行解读。(50~70字)(5分)

【原文】 子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”(《论语·先进》)

【译文】 孔子回答说:“冉求平日做事,过分谨慎,所以我激励他进取;仲由的胆量却有两个人的大,勇于作为,所以我要抑制他。”

解读:

11.整合下面四个短句的意思,为“学校教育”下定义。(5分)

①学校教育把受教育者培养成为一定社会或阶级所需要的人。

②学校教育是有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响。

③学校教育是一种培养人的活动。

④学校教育是教育者根据一定的社会或阶级的要求来开展的活动。

学校教育是

答案精析

第四单元 文言文(2)

14 孔孟两章

1.A [B项“殍”读piǎo。C项“庠”读xiánɡ。D项“悌”读tì。]

2.B [A项两个“之”都是代词,前一个代“五亩之宅”,后一个代“百姓”。B项两个“而”都是连词,都表示转折关系。C项前一个是表停顿的语气词,后一个表判断语气。D项两个“以”都是介词,前一个意思是“用”,后一个意思是“按”。]

3.D [直:只是。]

4.B [A项“以为”在句中的意思是“让它作为”;今义“认为”。C项“河”在句中的意思是“黄河”;今义“河流”。D项“然”在句中的意思是“这样”,“而”在句中是表顺承的连词;今义“然而”连用,表转折。]

5.B [渝:改变。]

6.C [A项①介词,到;②是介词,与,跟。B项①表修饰,②表转折。C项均为连词,那么。D项①用于主谓之间的结构助词,取消句子独立性;②结构助词,的。]

7.A [②说的是齐国百姓现在的处境,④⑥均说的是齐桓公在内政外交方面落实管仲建议的具体措施,并非直接体现以民为本的思想。①说的是关心百姓疾苦,③说的是对百姓减少刑罚赋税,⑤是说百姓是国家的根本。①③⑤均能直接体现以民为本的思想。]

8.C [管仲对桓公称霸天下的想法并没有“明确表达了反对意见”,而是提出了如何称霸天下的政治主张。]

9.(1)(治理百姓的人)不要用刑罚让百姓害怕,不要用强力让百姓止步不来。

(2)(国君)发出的政令不随便更改,那么百姓就会走上正轨。

(3)您想要称霸诸侯、成就一番大事吗?那么就一定要从它的根本做起。

解析 (1)句中的两个“以”均作介词,用;“惧”、“止”均为使动用法,其后省略了宾语。 (2)“改”即成语“朝令夕改”之“改”。 (3)“若”,表假设;“霸王”做动词,成就霸王之业;“本事”即“根本之事”。

【参考译文】

桓公问管仲如何治理百姓。管仲回答说:“凡治理人民,必须知其疾苦,厚施德惠,(治理百姓的人)不要用刑罚让百姓害怕,不要用强力让百姓止步不来。注意这四点,就可以治理好了。”桓公说:“好。不要停止。既然如此,又该怎样具体实行呢?”管仲回答说:“诚信而竭力近仁,严肃而有礼,认真注意这四点,就可以实行。”桓公说:“请详细加以说明。”管仲回答说:“守信用,人民就相信;行仁政,人民就感怀;严肃,人民就敬畏;有礼,人民就赞美。常语说:舍掉性命而不肯食言,就是信;不是他所想要的不强加于人,就是仁;内心坚定而仪表端正,就是严;诚信而谦让,就是礼。”桓公说:“好啊!”

桓公又问道:“我想修明政事以谋求定时会盟天下诸侯,可以做到吗?”管子回答说:“可以。”桓公说:“从哪里做起呢?”管子回答说:“从爱民做起。”桓公说:“爱民之道是怎样的?”管子回答说:“诸侯治理好自己的国家,卿大夫治理好自己的领地,使他们事业互相关联,俸禄互相补助,人民就相亲了。减少刑罚,少收赋税,人民就富裕了。各乡选用贤士,使之施教于国,人民就有礼了。(国君)发出的政令不随便更改,那么百姓就会走上正轨。这些就是爱民之道。”

桓公即位之后,管仲、隰朋进见。站了一会儿,有两只鸿雁飞过。桓公叹息说:“仲父,那些鸿雁,时而南飞,时而北飞,时而去,时而来,不论四方多远,愿到哪里就到哪里。是不是因为它们生有羽翼,所以才能把它们的意向通达于天下呢?”管仲和隰朋都没有回答。桓公说:“你们两位为什么都不回答?”管子回答说:“君主您有成就霸王之业的心愿,而我不是成就霸王之业的大臣,所以不敢回答。”桓公说:“仲父何必这样自谦?为什么不进直言,使我有个方向呢?我有仲父,就像飞鸿有羽翼,过河有船只一样。仲父不发一言教导我,我虽然有两只耳朵,又怎么听到治国之道和学得治国的法度呢?”管子回答说:“您想要称霸诸侯、成就一番大事吗?那么就一定要从它的根本做起。”桓公在坐席上挺直身子,向前挪了挪,拱手而发问说:“敢问什么是它的根本?”管子回答说:“齐国百姓,便是它的根本。百姓很怕饥饿,而当前收税很重;百姓很怕死罪,而当前刑政严酷;百姓很怕劳役,而上位的人不顾农时,随意征发民夫。您若能轻征赋税,百姓就不必忧虑饥饿;宽缓刑政,百姓就不害怕死罪;能根据时令,坚持能在农闲时兴役,百姓就不愁劳役了。”桓公说:“我听到仲父说的这三点,算是懂得了,我不敢私听这些话,要告诉给先君才行。”第二天,众人都在太庙的门庭朝见,为百官确立了法令。对近处示以忠信,对远处示以礼义。这样实行了几年,人民竟好像流水一样归附。

10.每一个孩子都拥有自己的闪光点,仔细观察并识别孩子的兴趣优势、能力水平,为孩子找到一条最适合成长的道路。发展个人天赋,使其经过锻炼,才能使他在社会上赢得应有的地位。

11.学校教育是教育者根据一定的社会或阶级的要求,有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响,把受教育者(或“他们”)培养成为一定社会或阶级所需要的人的活动。

一、基础知识(12分,每小题3分)

1.下列词语中,加点字的注音无误的一项是( )

A.颛臾(zhuānyú)

洿池(wū)

弃甲曳兵(yè)

B.柙椟(xiádú)

饿殍(fú)

相夫子(xiànɡ)

C.鸡豚(tún)

狗彘(zhì)

庠序之教(yánɡ)

D.数罟(cùɡǔ)

孝悌(dì)

衣帛食肉(yì)

2.下列各句中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

3.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.且在邦域之中矣

邦:诸侯封地

B.不患寡而患不均

患:忧虑,担心

C.数罟不入洿池

数:细密

D.直不百步耳

直:简直

4.下列加点的词语,古今意义完全相同的一项是( )

A.昔者先王以为东蒙主

B.后世必为子孙忧

C.移其粟于河内

D.然而不王者,未之有也

二、类文阅读(18分)

阅读下面的文言文,完成5~9题。

桓公问治民于管子①。管子对曰:“凡牧民者,必知其疾,而忧之以德,勿惧以罪,勿止以力。慎此四者,足以治民也。”桓公曰:“善。勿已。如是,又何以行之?”管仲对曰:“质信极仁,严以有礼,慎此四者,所以行之也。”桓公曰:“请闻其说。”管仲对曰:“信也者,民信之;仁也者,民怀之;严也者,民畏之;礼也者,民美之。语曰:泽命不渝,信也;非其所欲,勿施于人,仁也;坚中外正,严也;质信以让,礼也。”桓公曰:“善哉!”

桓公又问曰:“寡人欲修政以干时②于天下,其可乎?”管子对曰:“可。”公曰:“安始而可?”管子对曰:“始于爱民。”公曰:“爱民之道奈何?”管子对曰:“公修公族,家修家族,使相连以事,相及以禄,则民相亲矣。省刑罚,薄赋敛,则民富矣。乡建贤士,使教于国,则民有礼矣。出令不改,则民正矣。此爱民之道也。”

桓公在位,管仲、隰朋见。立有间,有二鸿飞而过之。桓公叹曰:“仲父,今彼鸿鹄,有时而南,有时而北,有时而往,有时而来,四方无远,所欲至而至焉。非唯有羽翼之故,是以能通其意于天下乎?”管仲、隰朋不对。桓公曰:“二子何故不对?”管子对曰:“君有霸王之心,而夷吾非霸王之臣也,是以不敢对。”桓公曰:“仲父胡为然?盍不当言,寡人岂有乡乎?寡人之有仲父也,犹飞鸿之有羽翼也,若济大水有舟楫也。仲父不一言教寡人,寡人之有耳,将安闻道而得度哉?”管子对曰:“君若将欲霸王、举大事乎?则必从其本事矣。”桓公变躬迁席,拱手而问曰:“敢问何谓其本?”管子曰:“齐国百姓,公之本也。人甚忧饥而税敛重,人甚惧死而刑政险,人甚伤劳而上举事不时。公轻其税敛则人不忧饥,缓其刑政则人不惧死,举事以时则人不伤劳。”桓公曰:“寡人闻仲父之言此三者,闻命矣,不敢擅也,将荐之先君。”明日,皆朝于太庙之门,朝定令于百吏。近者示之以忠信,远者示之以礼义。行此数年,而民归之如流水。

(节选自《管子》,《四部丛刊》本,有删改)

【注】 ①管子:名仲,字夷吾,齐国国相。②干时:谋求定时会盟诸侯。

5.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.勿已。如是,又何以行之

已:停止

B.泽命不渝,信也

渝:坚持

C.公修公族,家修家族

修:治理

D.若济大水有舟楫也

济:渡过

6.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )(3分)

A.

B.

C.

D.

7.以下六句话分别编为四组,全都直接体现以民为本思想的一组是( )(3分)

①必知其疾,而忧之以德 ②人甚忧饥而税敛重,人甚惧死而刑政险 ③省刑罚,薄赋敛 ④皆朝于太庙之门,朝定令于百吏 ⑤齐国百姓,公之本也 ⑥近者示之以忠信,远者示之以礼义

A.①③⑤

B.①④⑥

C.②③⑥

D.②④⑤

8.下列对原文有关内容的理解和分析,表述不正确的一项是( )(3分)

A.“信”、“仁”、“严”、“礼”是为政的重要原则,也就是国君要对百姓讲究信用,施行仁爱,严肃法纪,提倡礼义。

B.齐桓公想通过修明政事,提高齐国的政治地位,达到会盟诸侯的目的,因此他希望得到管仲的认可和辅佐。

C.对于桓公称霸天下的想法,管仲采取以退为进的策略,明确表达了反对意见,并表明了自己的政治主张。

D.齐桓公有抱负,能纳谏,接受了管仲的民本思想,并采取相应的措施,得到了四方百姓的拥护。

9.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)勿惧以罪,勿止以力。(2分)

译文:

(2)出令不改,则民正矣。(2分)

译文:

(3)君若将欲霸王、举大事乎?则必从其本事矣。(2分)

译文:

三、语言运用(10分)

10.下面是《论语》中的一句话,请从教育孩子的角度进行解读。(50~70字)(5分)

【原文】 子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”(《论语·先进》)

【译文】 孔子回答说:“冉求平日做事,过分谨慎,所以我激励他进取;仲由的胆量却有两个人的大,勇于作为,所以我要抑制他。”

解读:

11.整合下面四个短句的意思,为“学校教育”下定义。(5分)

①学校教育把受教育者培养成为一定社会或阶级所需要的人。

②学校教育是有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响。

③学校教育是一种培养人的活动。

④学校教育是教育者根据一定的社会或阶级的要求来开展的活动。

学校教育是

第四单元 文言文(2)

(时间:45分钟 满分:40分)

一、基础知识(12分,每小题3分)

1.下列词语中,加点字的注音无误的一项是( )

A.颛臾(zhuānyú)

洿池(wū)

弃甲曳兵(yè)

B.柙椟(xiádú)

饿殍(fú)

相夫子(xiànɡ)

C.鸡豚(tún)

狗彘(zhì)

庠序之教(yánɡ)

D.数罟(cùɡǔ)

孝悌(dì)

衣帛食肉(yì)

2.下列各句中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

3.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.且在邦域之中矣

邦:诸侯封地

B.不患寡而患不均

患:忧虑,担心

C.数罟不入洿池

数:细密

D.直不百步耳

直:简直

4.下列加点的词语,古今意义完全相同的一项是( )

A.昔者先王以为东蒙主

B.后世必为子孙忧

C.移其粟于河内

D.然而不王者,未之有也

二、类文阅读(18分)

阅读下面的文言文,完成5~9题。

桓公问治民于管子①。管子对曰:“凡牧民者,必知其疾,而忧之以德,勿惧以罪,勿止以力。慎此四者,足以治民也。”桓公曰:“善。勿已。如是,又何以行之?”管仲对曰:“质信极仁,严以有礼,慎此四者,所以行之也。”桓公曰:“请闻其说。”管仲对曰:“信也者,民信之;仁也者,民怀之;严也者,民畏之;礼也者,民美之。语曰:泽命不渝,信也;非其所欲,勿施于人,仁也;坚中外正,严也;质信以让,礼也。”桓公曰:“善哉!”

桓公又问曰:“寡人欲修政以干时②于天下,其可乎?”管子对曰:“可。”公曰:“安始而可?”管子对曰:“始于爱民。”公曰:“爱民之道奈何?”管子对曰:“公修公族,家修家族,使相连以事,相及以禄,则民相亲矣。省刑罚,薄赋敛,则民富矣。乡建贤士,使教于国,则民有礼矣。出令不改,则民正矣。此爱民之道也。”

桓公在位,管仲、隰朋见。立有间,有二鸿飞而过之。桓公叹曰:“仲父,今彼鸿鹄,有时而南,有时而北,有时而往,有时而来,四方无远,所欲至而至焉。非唯有羽翼之故,是以能通其意于天下乎?”管仲、隰朋不对。桓公曰:“二子何故不对?”管子对曰:“君有霸王之心,而夷吾非霸王之臣也,是以不敢对。”桓公曰:“仲父胡为然?盍不当言,寡人岂有乡乎?寡人之有仲父也,犹飞鸿之有羽翼也,若济大水有舟楫也。仲父不一言教寡人,寡人之有耳,将安闻道而得度哉?”管子对曰:“君若将欲霸王、举大事乎?则必从其本事矣。”桓公变躬迁席,拱手而问曰:“敢问何谓其本?”管子曰:“齐国百姓,公之本也。人甚忧饥而税敛重,人甚惧死而刑政险,人甚伤劳而上举事不时。公轻其税敛则人不忧饥,缓其刑政则人不惧死,举事以时则人不伤劳。”桓公曰:“寡人闻仲父之言此三者,闻命矣,不敢擅也,将荐之先君。”明日,皆朝于太庙之门,朝定令于百吏。近者示之以忠信,远者示之以礼义。行此数年,而民归之如流水。

(节选自《管子》,《四部丛刊》本,有删改)

【注】 ①管子:名仲,字夷吾,齐国国相。②干时:谋求定时会盟诸侯。

5.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.勿已。如是,又何以行之

已:停止

B.泽命不渝,信也

渝:坚持

C.公修公族,家修家族

修:治理

D.若济大水有舟楫也

济:渡过

6.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )(3分)

A.

B.

C.

D.

7.以下六句话分别编为四组,全都直接体现以民为本思想的一组是( )(3分)

①必知其疾,而忧之以德 ②人甚忧饥而税敛重,人甚惧死而刑政险 ③省刑罚,薄赋敛 ④皆朝于太庙之门,朝定令于百吏 ⑤齐国百姓,公之本也 ⑥近者示之以忠信,远者示之以礼义

A.①③⑤

B.①④⑥

C.②③⑥

D.②④⑤

8.下列对原文有关内容的理解和分析,表述不正确的一项是( )(3分)

A.“信”、“仁”、“严”、“礼”是为政的重要原则,也就是国君要对百姓讲究信用,施行仁爱,严肃法纪,提倡礼义。

B.齐桓公想通过修明政事,提高齐国的政治地位,达到会盟诸侯的目的,因此他希望得到管仲的认可和辅佐。

C.对于桓公称霸天下的想法,管仲采取以退为进的策略,明确表达了反对意见,并表明了自己的政治主张。

D.齐桓公有抱负,能纳谏,接受了管仲的民本思想,并采取相应的措施,得到了四方百姓的拥护。

9.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)勿惧以罪,勿止以力。(2分)

译文:

(2)出令不改,则民正矣。(2分)

译文:

(3)君若将欲霸王、举大事乎?则必从其本事矣。(2分)

译文:

三、语言运用(10分)

10.下面是《论语》中的一句话,请从教育孩子的角度进行解读。(50~70字)(5分)

【原文】 子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”(《论语·先进》)

【译文】 孔子回答说:“冉求平日做事,过分谨慎,所以我激励他进取;仲由的胆量却有两个人的大,勇于作为,所以我要抑制他。”

解读:

11.整合下面四个短句的意思,为“学校教育”下定义。(5分)

①学校教育把受教育者培养成为一定社会或阶级所需要的人。

②学校教育是有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响。

③学校教育是一种培养人的活动。

④学校教育是教育者根据一定的社会或阶级的要求来开展的活动。

学校教育是

答案精析

第四单元 文言文(2)

14 孔孟两章

1.A [B项“殍”读piǎo。C项“庠”读xiánɡ。D项“悌”读tì。]

2.B [A项两个“之”都是代词,前一个代“五亩之宅”,后一个代“百姓”。B项两个“而”都是连词,都表示转折关系。C项前一个是表停顿的语气词,后一个表判断语气。D项两个“以”都是介词,前一个意思是“用”,后一个意思是“按”。]

3.D [直:只是。]

4.B [A项“以为”在句中的意思是“让它作为”;今义“认为”。C项“河”在句中的意思是“黄河”;今义“河流”。D项“然”在句中的意思是“这样”,“而”在句中是表顺承的连词;今义“然而”连用,表转折。]

5.B [渝:改变。]

6.C [A项①介词,到;②是介词,与,跟。B项①表修饰,②表转折。C项均为连词,那么。D项①用于主谓之间的结构助词,取消句子独立性;②结构助词,的。]

7.A [②说的是齐国百姓现在的处境,④⑥均说的是齐桓公在内政外交方面落实管仲建议的具体措施,并非直接体现以民为本的思想。①说的是关心百姓疾苦,③说的是对百姓减少刑罚赋税,⑤是说百姓是国家的根本。①③⑤均能直接体现以民为本的思想。]

8.C [管仲对桓公称霸天下的想法并没有“明确表达了反对意见”,而是提出了如何称霸天下的政治主张。]

9.(1)(治理百姓的人)不要用刑罚让百姓害怕,不要用强力让百姓止步不来。

(2)(国君)发出的政令不随便更改,那么百姓就会走上正轨。

(3)您想要称霸诸侯、成就一番大事吗?那么就一定要从它的根本做起。

解析 (1)句中的两个“以”均作介词,用;“惧”、“止”均为使动用法,其后省略了宾语。 (2)“改”即成语“朝令夕改”之“改”。 (3)“若”,表假设;“霸王”做动词,成就霸王之业;“本事”即“根本之事”。

【参考译文】

桓公问管仲如何治理百姓。管仲回答说:“凡治理人民,必须知其疾苦,厚施德惠,(治理百姓的人)不要用刑罚让百姓害怕,不要用强力让百姓止步不来。注意这四点,就可以治理好了。”桓公说:“好。不要停止。既然如此,又该怎样具体实行呢?”管仲回答说:“诚信而竭力近仁,严肃而有礼,认真注意这四点,就可以实行。”桓公说:“请详细加以说明。”管仲回答说:“守信用,人民就相信;行仁政,人民就感怀;严肃,人民就敬畏;有礼,人民就赞美。常语说:舍掉性命而不肯食言,就是信;不是他所想要的不强加于人,就是仁;内心坚定而仪表端正,就是严;诚信而谦让,就是礼。”桓公说:“好啊!”

桓公又问道:“我想修明政事以谋求定时会盟天下诸侯,可以做到吗?”管子回答说:“可以。”桓公说:“从哪里做起呢?”管子回答说:“从爱民做起。”桓公说:“爱民之道是怎样的?”管子回答说:“诸侯治理好自己的国家,卿大夫治理好自己的领地,使他们事业互相关联,俸禄互相补助,人民就相亲了。减少刑罚,少收赋税,人民就富裕了。各乡选用贤士,使之施教于国,人民就有礼了。(国君)发出的政令不随便更改,那么百姓就会走上正轨。这些就是爱民之道。”

桓公即位之后,管仲、隰朋进见。站了一会儿,有两只鸿雁飞过。桓公叹息说:“仲父,那些鸿雁,时而南飞,时而北飞,时而去,时而来,不论四方多远,愿到哪里就到哪里。是不是因为它们生有羽翼,所以才能把它们的意向通达于天下呢?”管仲和隰朋都没有回答。桓公说:“你们两位为什么都不回答?”管子回答说:“君主您有成就霸王之业的心愿,而我不是成就霸王之业的大臣,所以不敢回答。”桓公说:“仲父何必这样自谦?为什么不进直言,使我有个方向呢?我有仲父,就像飞鸿有羽翼,过河有船只一样。仲父不发一言教导我,我虽然有两只耳朵,又怎么听到治国之道和学得治国的法度呢?”管子回答说:“您想要称霸诸侯、成就一番大事吗?那么就一定要从它的根本做起。”桓公在坐席上挺直身子,向前挪了挪,拱手而发问说:“敢问什么是它的根本?”管子回答说:“齐国百姓,便是它的根本。百姓很怕饥饿,而当前收税很重;百姓很怕死罪,而当前刑政严酷;百姓很怕劳役,而上位的人不顾农时,随意征发民夫。您若能轻征赋税,百姓就不必忧虑饥饿;宽缓刑政,百姓就不害怕死罪;能根据时令,坚持能在农闲时兴役,百姓就不愁劳役了。”桓公说:“我听到仲父说的这三点,算是懂得了,我不敢私听这些话,要告诉给先君才行。”第二天,众人都在太庙的门庭朝见,为百官确立了法令。对近处示以忠信,对远处示以礼义。这样实行了几年,人民竟好像流水一样归附。

10.每一个孩子都拥有自己的闪光点,仔细观察并识别孩子的兴趣优势、能力水平,为孩子找到一条最适合成长的道路。发展个人天赋,使其经过锻炼,才能使他在社会上赢得应有的地位。

11.学校教育是教育者根据一定的社会或阶级的要求,有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响,把受教育者(或“他们”)培养成为一定社会或阶级所需要的人的活动。

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》