第17课 师说 第1课时 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第17课 师说 第1课时 同步练习(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 70.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第17课 师 说

第1课时 导学与探究

1.给加点的字注音

(1)单音字

①嗟乎( ) ②句读( ) ③或不焉( )

④巫医乐师( ) ⑤郯子( ) ⑥苌弘( )

⑦师襄( ) ⑧老聃( ) ⑨李氏子蟠( )

⑩贻之( )

(2)多音字

① ②

2.词语释义

(1)其闻道也固先乎吾:

________________________________________________________________________

(2)夫庸知其年之先后生于吾乎:

________________________________________________________________________

(3)其出人也远矣:

________________________________________________________________________

(4)句读之不知:

________________________________________________________________________

3.名句填空

(1)师者,______________。人非生而知之者,孰能无惑?

(2)是故____________、____________,____________,师之所存也。

(3)古之圣人,__________,________________;今之众人,__________,而耻学于师。

(4)爱其子,__________;__________,__________;惑矣!

(5)是故__________________,__________________,__________________,____________________,如是而已。

一、初步感知

1.实词

(1)通假字

①师者,所以传道受业解惑也:

________________________________________________________________________

②或师焉,或不焉:

________________________________________________________________________

(2)古今异义

①古之学者必有师

古义:

________________________________________________________________________

今义:

________________________________________________________________________

②吾从而师之

古义:

________________________________________________________________________

今义:

________________________________________________________________________

③是故无贵无贱

古义:

________________________________________________________________________

今义:

________________________________________________________________________

④今之众人

古义:

________________________________________________________________________

今义:

________________________________________________________________________

⑤小学而大遗

古义:

________________________________________________________________________

今义:

________________________________________________________________________

(3)一词多义

①师

②传

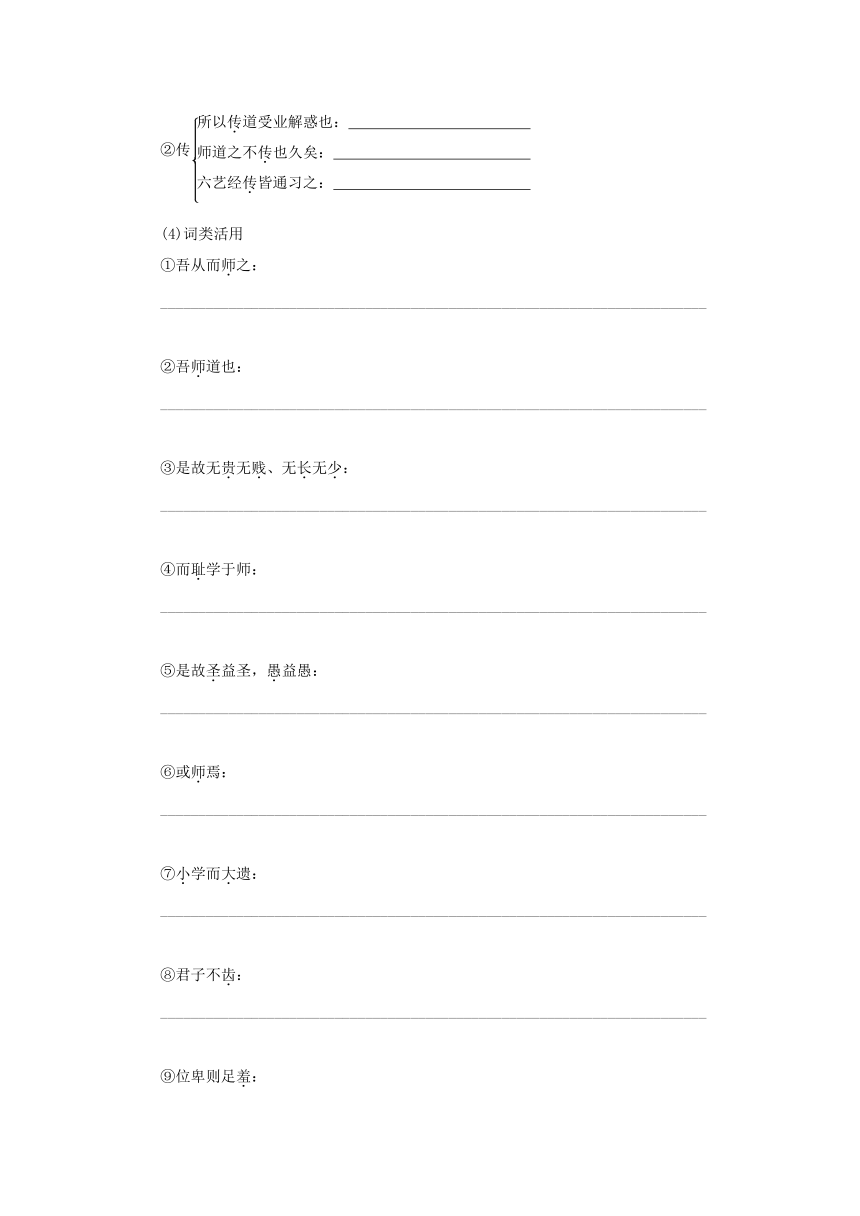

(4)词类活用

①吾从而师之:

________________________________________________________________________

②吾师道也:

________________________________________________________________________

③是故无贵无贱、无长无少:

________________________________________________________________________

④而耻学于师:

________________________________________________________________________

⑤是故圣益圣,愚益愚:

________________________________________________________________________

⑥或师焉:

________________________________________________________________________

⑦小学而大遗:

________________________________________________________________________

⑧君子不齿:

________________________________________________________________________

⑨位卑则足羞:

________________________________________________________________________

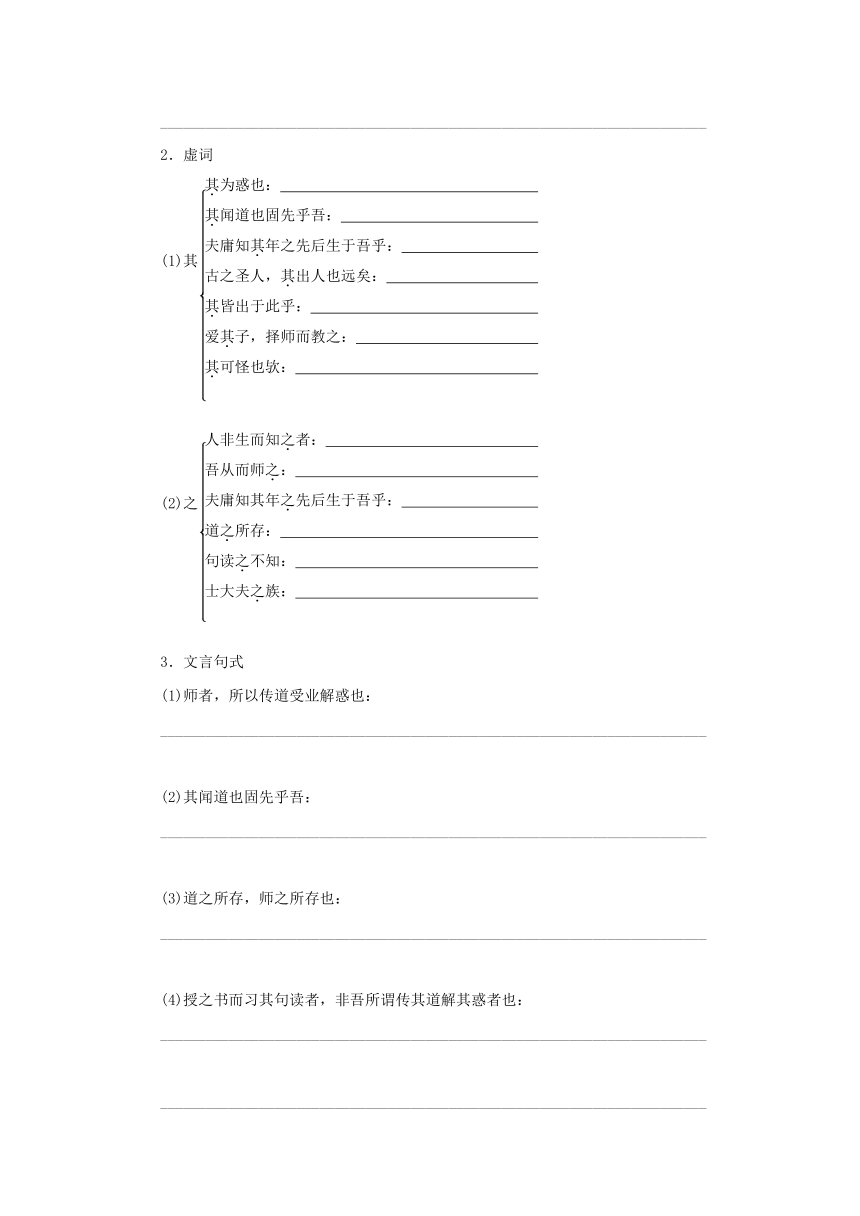

2.虚词

(1)其

(2)之

3.文言句式

(1)师者,所以传道受业解惑也:

________________________________________________________________________

(2)其闻道也固先乎吾:

________________________________________________________________________

(3)道之所存,师之所存也:

________________________________________________________________________

(4)授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(5)句读之不知,惑之不解:

________________________________________________________________________

(6)今其智乃反不能及:

________________________________________________________________________

(7)师不必贤于弟子:

________________________________________________________________________

(8)不拘于时:

________________________________________________________________________

二、深层探究

4.本文的中心论点是什么?用了哪些论证方法?试举例说明并阐述其作用。

中心论点

论证方法

例 句

作 用

5.韩愈批评“耻学于师”的风气,涉及的面似乎很广——开头是“今之众人”,接着是“爱其子”的人,最后是“士大夫之族”,他主要批判的对象是谁?为什么?

6.从最后一段看,韩愈写《师说》赠李蟠的原因是什么?这是韩愈全部的写作动因吗?请谈谈你的看法。

三、技法迁移

正反对比论证

[文本回顾] 本文有例证和引用论证,如课文第4自然段引述孔子的言行来阐明自己的观点,这就比前文笼统地说“古之圣人”更加切实可信。但最突出的还是前3个自然段的正反对比论证。从三个方面作对比,剖析“不从师”的症结。先以“古之圣人”的“从师而问”与“今之众人”的“耻学于师”作对比;再以人们“择师而教之”与自身“则耻师”作对比;最后以“巫医乐师百工之人”的“不耻相师”与“士大夫之族”的“群聚而笑之”作对比。这三组比较形成鲜明对照,突出不从师而学的荒谬,对当时社会的不良风气作了有力的批判。

[技法点拨] 用正面材料或观点与反面材料或观点两相对照,从而阐明所持论点的正确或揭露对方论点的谬误,这种方法就称为对比论证法。

对比论证法的显著特点是什么?

(1)通过正反比较,可以使问题黑白分明,是非清楚,增强论证的说服力。(2)对比论证适用面较广,它可用于立论,也可用于驳论;可用于通篇,也可用于局部;可用于材料,也可用于结论。

运用对比论证法应注意些什么?

(1)恰当选择比较对象,选择好比较角度,要在同一范围内。(2)要有正确而鲜明的观点,只有这样才能对事物进行正确的剖析或判定,否则就可能陷入以误为正、以是为非的泥潭。(3)论证中所用的材料除了要与论点有内在的联系外,还必须具有鲜明的对比性。通过是与非、功与过、荣与辱等的对比,突出论点或事物的鲜明特征。

[迁移运用] 请运用正反对比的论证方法,阐明“忍让”与“怯懦”这两种品质的不同。题目自拟,不少于200字。

【答案解析】

基础梳理

1.(1)①jiē ②dòu ③fǒu ④yuè ⑤tán ⑥chánɡ ⑦xiānɡ ⑧dān ⑨pán ⑩yí

(2)①zhǎnɡ/chánɡ ②chuán/zhuàn

2.(1)领会某一道理。(2)岂,难道。(3)超出。(4)通“逗”,句中需要稍微停顿的地方。

3.(1)所以传道受业解惑也 (2)无贵无贱 无长无少 道之所存 (3)其出人也远矣 犹且从师而问焉 其下圣人也亦远矣 (4)择师而教之 于其身也 则耻师焉 (5)弟子不必不如师 师不必贤于弟子 闻道有先后 术业有专攻

文本互动

1.(1)①“受”通“授”,教授、传授

②“不”通“否”,不

(2)①古义:泛指求学的人。今义:指在学术上有一定成就的人。

②古义:两个词,“从”是“跟随”之意,“而”连词,表顺承。今义:一个词,连词,表结果、目的等。

③古义:连词,“无论”。今义:没有。

④古义:一般人。今义:许多人。

⑤古义:小的方面学习。今义:指对儿童、少年实施初等教育的阶段或实施这种教育的机构。

(3)①名词,“老师”/名词的意动用法,“以……为师”/动词,“学习”/动词,“从师求学”/动词,“从师”/名词,对有某种专门知识技能的人的称呼。②动词,“教授,传授”/动词,“流传,延续”/名词,解释经书的书,如《左传》、《公羊传》、《谷梁传》都是解释《春秋》的书。

(4)①名词的意动用法,“以……为师”。②名词用作动词,“学习”。③都是形容词用作名词,“地位尊贵的人”、“地位卑微的人”、“年长的人”、“年轻的人”。④心理活动动词的意动用法,“以……为耻”。⑤都是形容词用作名词,“圣人”、“愚人”。⑥名词用作动词,“从师求学”、“从师学习”。⑦都是形容词用作名词,“小的方面”、“大的方面”。⑧名词用作动词,“提及”、“议论”。⑨心理活动动词的意动用法,“以……为羞”。

2.(1)指示代词,“那些”/人称代词,“他(们)”,代“生乎吾前”的人/人称代词,“他(们)的”/人称代词,“他们”,代“古之圣人”/副词,表推测,“大概”/人称代词,“他自己的”/语气助词,起加重语气的作用。(2)代词,代“道理”/人称代词,“他们”/结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性/结构助词,用在定语和中心语之间,“所存”是名词性“所”字结构,“存在的地方”/结构助词,起到把动词宾语提前的作用/代词,可译为“这类”、“这些”。

3.①“……者……也”式判断句。②状语或介词结构后置句,应为“其闻道也固乎吾先”。③“……,……也”式判断句。④“……者,……也”式判断句。⑤宾语前置句,应为“不知句读,不解惑”。⑥省略句。省略“及”的宾语“之”。⑦状语或介词结构后置句,应为“师不必于弟子贤”。⑧被动句,“于”可译为“被”。

翻译:①老师是用来传授道理、教授学业、解决疑难问题的人。②他懂得道理本来比我早。③道存在的地方,就是老师存在的地方。④教给孩子书,(帮助他)学习书中文句的人,不是我所说的传授那些道理,解释那些疑难问题的人。⑤不明句读,不能解决疑难问题。⑥现在他们的见识竟然反而赶不上这些人。⑦老师不一定比弟子贤能。⑧不受时俗限制。

4.

中心论点

学者必有师(或“道之所存,师之所存”)

论证方法

例 句

作 用

对比论证

古之圣人……今之众人……爱其子……于其身也……巫医乐师百工之人……士大夫之族……

造成强烈的反差效果,更有力地证明了“师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣”的观点。

事例论证

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。

事实胜于雄辩。用典型事例证明了“圣人无常师”的观点,增强了说服力。

引用论证

孔子曰:“三人行,则必有我师。”

用孔子的名言来证明自己的观点,增强了说服力。

5.主要批判的对象是“士大夫之族”。理由有二:

第一,从行文的语气看,批判“今之众人”是疑问语气,批判“爱其子”的人是用否定语气,批判“士大夫之族”用的是讽刺语气。他对士大夫不仅不满,而且表现出一种鄙夷和蔑视的态度,说他们瞧不起劳动群众,却不如“巫医乐师百工之人”聪明,这是因为这些士大夫们不懂得从师的道理。

第二,“位卑则足羞,官盛则近谀”正是士大夫们的特殊心态,这与以“道”为师的观点格格不入。

6.(1)原因:“余嘉其能行古道”,具体地说,是两方面的原因:一是“好古文,六艺经传皆通习之”,二是“不拘于时,学于余”。

(2)结合文中所说的“时”来分析,这远不是韩愈全部的写作动因。唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭,贵族子弟“曰师、曰弟子云者,则群聚而笑之”,在这种背景下,李蟠能“不拘于时”,正符合韩愈“无贵无贱,无长无少”的从师标准。再说“好古文”,也跟韩愈倡导的“古文运动”内涵一致(“古文”指先秦两汉文章,即儒家经典),李蟠“六艺经传皆通习之”,是在传承、弘扬儒家思想,是韩愈倡导的“古文运动”的忠实实践者,所以,韩愈才写《师说》“以贻之”。实际上,《师说》也不是为李蟠一人所写,而是借此批判当时耻于从师的不良风气,从而提出正确的从师观点,树起从师学习的大旗。

[迁移运用]

忍让与怯懦

忍让与怯懦是两种不同的品质。首先从对象上看,忍让,是对待自己而言的。同亲友、同志相处,不会永远相安无事,每当发生摩擦时,就看你是否具备这种美德。在家庭和集体中,斤斤计较,骄傲任性,不仅妨碍大家,惹人厌烦,自己心情也不舒畅。而豁达大度,谦和敦厚,则不仅有助于事业,有助于他人,自己的心也是平衡的、坦荡的。反之,对待敌人、对待坏人,如果畏惧犹豫,不敢挺直腰板和他们作斗争,那就是十足的怯懦。对敌人和坏人怯懦,只能招致更大的损失,于事业于自己都是有百害而无一利。其次,从目的上看,忍让,是以大局和友谊为重,置个人利害荣辱于次要地位,它往往能帮助人们成就事业;而怯懦,则是置是非曲直不顾,为了个人一时的苟安而出卖原则。这种品质,有损于整体,也会毁了自己。对现在社会上的一些黑恶势力,绝不能怯懦,而要坚决打掉它,以维护一方平安,保障进一步改革开放的大环境。

第1课时 导学与探究

1.给加点的字注音

(1)单音字

①嗟乎( ) ②句读( ) ③或不焉( )

④巫医乐师( ) ⑤郯子( ) ⑥苌弘( )

⑦师襄( ) ⑧老聃( ) ⑨李氏子蟠( )

⑩贻之( )

(2)多音字

① ②

2.词语释义

(1)其闻道也固先乎吾:

________________________________________________________________________

(2)夫庸知其年之先后生于吾乎:

________________________________________________________________________

(3)其出人也远矣:

________________________________________________________________________

(4)句读之不知:

________________________________________________________________________

3.名句填空

(1)师者,______________。人非生而知之者,孰能无惑?

(2)是故____________、____________,____________,师之所存也。

(3)古之圣人,__________,________________;今之众人,__________,而耻学于师。

(4)爱其子,__________;__________,__________;惑矣!

(5)是故__________________,__________________,__________________,____________________,如是而已。

一、初步感知

1.实词

(1)通假字

①师者,所以传道受业解惑也:

________________________________________________________________________

②或师焉,或不焉:

________________________________________________________________________

(2)古今异义

①古之学者必有师

古义:

________________________________________________________________________

今义:

________________________________________________________________________

②吾从而师之

古义:

________________________________________________________________________

今义:

________________________________________________________________________

③是故无贵无贱

古义:

________________________________________________________________________

今义:

________________________________________________________________________

④今之众人

古义:

________________________________________________________________________

今义:

________________________________________________________________________

⑤小学而大遗

古义:

________________________________________________________________________

今义:

________________________________________________________________________

(3)一词多义

①师

②传

(4)词类活用

①吾从而师之:

________________________________________________________________________

②吾师道也:

________________________________________________________________________

③是故无贵无贱、无长无少:

________________________________________________________________________

④而耻学于师:

________________________________________________________________________

⑤是故圣益圣,愚益愚:

________________________________________________________________________

⑥或师焉:

________________________________________________________________________

⑦小学而大遗:

________________________________________________________________________

⑧君子不齿:

________________________________________________________________________

⑨位卑则足羞:

________________________________________________________________________

2.虚词

(1)其

(2)之

3.文言句式

(1)师者,所以传道受业解惑也:

________________________________________________________________________

(2)其闻道也固先乎吾:

________________________________________________________________________

(3)道之所存,师之所存也:

________________________________________________________________________

(4)授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(5)句读之不知,惑之不解:

________________________________________________________________________

(6)今其智乃反不能及:

________________________________________________________________________

(7)师不必贤于弟子:

________________________________________________________________________

(8)不拘于时:

________________________________________________________________________

二、深层探究

4.本文的中心论点是什么?用了哪些论证方法?试举例说明并阐述其作用。

中心论点

论证方法

例 句

作 用

5.韩愈批评“耻学于师”的风气,涉及的面似乎很广——开头是“今之众人”,接着是“爱其子”的人,最后是“士大夫之族”,他主要批判的对象是谁?为什么?

6.从最后一段看,韩愈写《师说》赠李蟠的原因是什么?这是韩愈全部的写作动因吗?请谈谈你的看法。

三、技法迁移

正反对比论证

[文本回顾] 本文有例证和引用论证,如课文第4自然段引述孔子的言行来阐明自己的观点,这就比前文笼统地说“古之圣人”更加切实可信。但最突出的还是前3个自然段的正反对比论证。从三个方面作对比,剖析“不从师”的症结。先以“古之圣人”的“从师而问”与“今之众人”的“耻学于师”作对比;再以人们“择师而教之”与自身“则耻师”作对比;最后以“巫医乐师百工之人”的“不耻相师”与“士大夫之族”的“群聚而笑之”作对比。这三组比较形成鲜明对照,突出不从师而学的荒谬,对当时社会的不良风气作了有力的批判。

[技法点拨] 用正面材料或观点与反面材料或观点两相对照,从而阐明所持论点的正确或揭露对方论点的谬误,这种方法就称为对比论证法。

对比论证法的显著特点是什么?

(1)通过正反比较,可以使问题黑白分明,是非清楚,增强论证的说服力。(2)对比论证适用面较广,它可用于立论,也可用于驳论;可用于通篇,也可用于局部;可用于材料,也可用于结论。

运用对比论证法应注意些什么?

(1)恰当选择比较对象,选择好比较角度,要在同一范围内。(2)要有正确而鲜明的观点,只有这样才能对事物进行正确的剖析或判定,否则就可能陷入以误为正、以是为非的泥潭。(3)论证中所用的材料除了要与论点有内在的联系外,还必须具有鲜明的对比性。通过是与非、功与过、荣与辱等的对比,突出论点或事物的鲜明特征。

[迁移运用] 请运用正反对比的论证方法,阐明“忍让”与“怯懦”这两种品质的不同。题目自拟,不少于200字。

【答案解析】

基础梳理

1.(1)①jiē ②dòu ③fǒu ④yuè ⑤tán ⑥chánɡ ⑦xiānɡ ⑧dān ⑨pán ⑩yí

(2)①zhǎnɡ/chánɡ ②chuán/zhuàn

2.(1)领会某一道理。(2)岂,难道。(3)超出。(4)通“逗”,句中需要稍微停顿的地方。

3.(1)所以传道受业解惑也 (2)无贵无贱 无长无少 道之所存 (3)其出人也远矣 犹且从师而问焉 其下圣人也亦远矣 (4)择师而教之 于其身也 则耻师焉 (5)弟子不必不如师 师不必贤于弟子 闻道有先后 术业有专攻

文本互动

1.(1)①“受”通“授”,教授、传授

②“不”通“否”,不

(2)①古义:泛指求学的人。今义:指在学术上有一定成就的人。

②古义:两个词,“从”是“跟随”之意,“而”连词,表顺承。今义:一个词,连词,表结果、目的等。

③古义:连词,“无论”。今义:没有。

④古义:一般人。今义:许多人。

⑤古义:小的方面学习。今义:指对儿童、少年实施初等教育的阶段或实施这种教育的机构。

(3)①名词,“老师”/名词的意动用法,“以……为师”/动词,“学习”/动词,“从师求学”/动词,“从师”/名词,对有某种专门知识技能的人的称呼。②动词,“教授,传授”/动词,“流传,延续”/名词,解释经书的书,如《左传》、《公羊传》、《谷梁传》都是解释《春秋》的书。

(4)①名词的意动用法,“以……为师”。②名词用作动词,“学习”。③都是形容词用作名词,“地位尊贵的人”、“地位卑微的人”、“年长的人”、“年轻的人”。④心理活动动词的意动用法,“以……为耻”。⑤都是形容词用作名词,“圣人”、“愚人”。⑥名词用作动词,“从师求学”、“从师学习”。⑦都是形容词用作名词,“小的方面”、“大的方面”。⑧名词用作动词,“提及”、“议论”。⑨心理活动动词的意动用法,“以……为羞”。

2.(1)指示代词,“那些”/人称代词,“他(们)”,代“生乎吾前”的人/人称代词,“他(们)的”/人称代词,“他们”,代“古之圣人”/副词,表推测,“大概”/人称代词,“他自己的”/语气助词,起加重语气的作用。(2)代词,代“道理”/人称代词,“他们”/结构助词,用于主谓之间,取消句子的独立性/结构助词,用在定语和中心语之间,“所存”是名词性“所”字结构,“存在的地方”/结构助词,起到把动词宾语提前的作用/代词,可译为“这类”、“这些”。

3.①“……者……也”式判断句。②状语或介词结构后置句,应为“其闻道也固乎吾先”。③“……,……也”式判断句。④“……者,……也”式判断句。⑤宾语前置句,应为“不知句读,不解惑”。⑥省略句。省略“及”的宾语“之”。⑦状语或介词结构后置句,应为“师不必于弟子贤”。⑧被动句,“于”可译为“被”。

翻译:①老师是用来传授道理、教授学业、解决疑难问题的人。②他懂得道理本来比我早。③道存在的地方,就是老师存在的地方。④教给孩子书,(帮助他)学习书中文句的人,不是我所说的传授那些道理,解释那些疑难问题的人。⑤不明句读,不能解决疑难问题。⑥现在他们的见识竟然反而赶不上这些人。⑦老师不一定比弟子贤能。⑧不受时俗限制。

4.

中心论点

学者必有师(或“道之所存,师之所存”)

论证方法

例 句

作 用

对比论证

古之圣人……今之众人……爱其子……于其身也……巫医乐师百工之人……士大夫之族……

造成强烈的反差效果,更有力地证明了“师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣”的观点。

事例论证

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及孔子。

事实胜于雄辩。用典型事例证明了“圣人无常师”的观点,增强了说服力。

引用论证

孔子曰:“三人行,则必有我师。”

用孔子的名言来证明自己的观点,增强了说服力。

5.主要批判的对象是“士大夫之族”。理由有二:

第一,从行文的语气看,批判“今之众人”是疑问语气,批判“爱其子”的人是用否定语气,批判“士大夫之族”用的是讽刺语气。他对士大夫不仅不满,而且表现出一种鄙夷和蔑视的态度,说他们瞧不起劳动群众,却不如“巫医乐师百工之人”聪明,这是因为这些士大夫们不懂得从师的道理。

第二,“位卑则足羞,官盛则近谀”正是士大夫们的特殊心态,这与以“道”为师的观点格格不入。

6.(1)原因:“余嘉其能行古道”,具体地说,是两方面的原因:一是“好古文,六艺经传皆通习之”,二是“不拘于时,学于余”。

(2)结合文中所说的“时”来分析,这远不是韩愈全部的写作动因。唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭,贵族子弟“曰师、曰弟子云者,则群聚而笑之”,在这种背景下,李蟠能“不拘于时”,正符合韩愈“无贵无贱,无长无少”的从师标准。再说“好古文”,也跟韩愈倡导的“古文运动”内涵一致(“古文”指先秦两汉文章,即儒家经典),李蟠“六艺经传皆通习之”,是在传承、弘扬儒家思想,是韩愈倡导的“古文运动”的忠实实践者,所以,韩愈才写《师说》“以贻之”。实际上,《师说》也不是为李蟠一人所写,而是借此批判当时耻于从师的不良风气,从而提出正确的从师观点,树起从师学习的大旗。

[迁移运用]

忍让与怯懦

忍让与怯懦是两种不同的品质。首先从对象上看,忍让,是对待自己而言的。同亲友、同志相处,不会永远相安无事,每当发生摩擦时,就看你是否具备这种美德。在家庭和集体中,斤斤计较,骄傲任性,不仅妨碍大家,惹人厌烦,自己心情也不舒畅。而豁达大度,谦和敦厚,则不仅有助于事业,有助于他人,自己的心也是平衡的、坦荡的。反之,对待敌人、对待坏人,如果畏惧犹豫,不敢挺直腰板和他们作斗争,那就是十足的怯懦。对敌人和坏人怯懦,只能招致更大的损失,于事业于自己都是有百害而无一利。其次,从目的上看,忍让,是以大局和友谊为重,置个人利害荣辱于次要地位,它往往能帮助人们成就事业;而怯懦,则是置是非曲直不顾,为了个人一时的苟安而出卖原则。这种品质,有损于整体,也会毁了自己。对现在社会上的一些黑恶势力,绝不能怯懦,而要坚决打掉它,以维护一方平安,保障进一步改革开放的大环境。

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》