第17课 师说 第2课时 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第17课 师说 第2课时 同步练习(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 63.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-29 16:29:25 | ||

图片预览

文档简介

第2课时 测试与反馈

(分值:50分)

一、基础知识(12分,每小题3分)

1.下列各组词语中加点字的注音,全都正确的一项是( )

A.句读(dòu)

近谀(yú)

郯子(tán)

毋庸置疑(yōnɡ)

B.苌弘(chánɡ)

老聃(dān)

经传(chuán)

甘之如饴(yí)

C.愚人(yú)

师襄(xiānɡ)

李蟠(fān)

巫医乐师(yuè)

D.彼此(bǐ)

位卑(bǐ)

或不焉(fǒu)

小学而大遗(yí)

2.对下列加点词语古义与今义用法的分析,正确的一组是( )

①古之学者必有师 ②师者,所以传道受业解惑也 ③今之众人,其下圣人也亦远矣 ④小学而大遗,吾未见其明也 ⑤年十七,好古文

A.全不相同

B.②③⑤和现在的用法相同

C.全都相同

D.①③⑤和现在的用法相同

3.下列各句中对加点词的活用用法分类正确的一项是( )

①吾从而师之 ②吾师道也 ③无贵无贱 ④无长无少

⑤而耻学于师 ⑥或师焉 ⑦小学而大遗 ⑧位卑则足羞

⑨孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

A.①②/③④⑦/⑤⑧/⑨

B.①⑨/②⑥/③④⑦/⑤⑧

C.①⑤⑨/②⑥⑧/③④/⑦

D.①②⑥/③④⑦/⑤⑧⑨

4.下列句子中,加点虚词的用法相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

二、文本阅读(14分)

阅读《师说》全文,回答5~9题。

5.对下列各句中加点词的解释,有误的一项是(2分)( )

A.吾师道也

师道:以道为师。即学道

B.其皆出于此乎

出:产生

C.授之书而习其句读者

句读:句子的朗读

D.六艺经传皆通习之

经传:经和解释经书的著作

6.下列各句中加点的虚词的意义和用法,完全相同的一项是(2分)( )

A.

B.

C.

D.

7.下列句子分别编为四组,全都属于论述择师原则的一组是(2分)( )

①无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也。②师者,所以传道受业解惑也。③弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。④惑而不从师,其为惑也终不解矣。⑤古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉。⑥位卑则足羞,官盛则近谀。

A.①③

B.⑤⑥

C.②③

D.②④

8.这篇文章是如何将“立”与“破”相结合的?(3分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

9.翻译下面的句子。(5分)

(1)吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?(2分)

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。(3分)

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

三、类文阅读(16分)

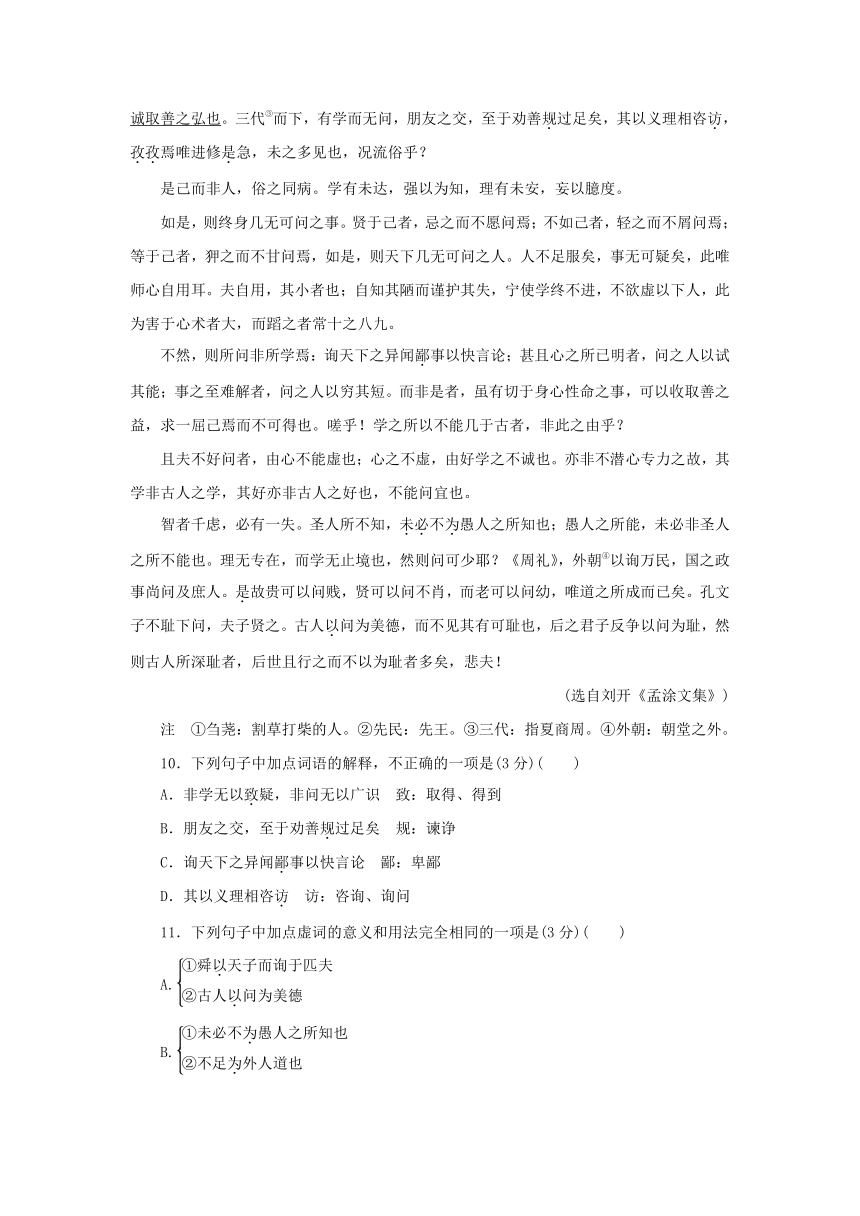

阅读下面的文言文,回答10~14题。

问 说

(清)刘开

君子之学必好问。问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事,识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?

贤于己者,问焉以破其疑,所谓“就有道而正”也。不如己者,问焉以求一得,所谓“以能问于不能,以多问于寡”也。等于己者,问焉以资切磋,所谓“交相问难,审问而明辨之”也。《书》不云乎“好问则裕”。孟子论“求放心”,而并称曰“学问之道”,学即继以问也。子思言“尊德性”,而归于“道问学”,问且先于学也。

古之人虚中乐善,不择事而问焉,不择人而问焉,取其有益于身而已。是故狂夫之言,圣人择之,刍荛①之微,先民②询之。舜以天子而询于匹夫,以大知而察及迩言,非苟为谦,诚取善之弘也。三代③而下,有学而无问,朋友之交,至于劝善规过足矣,其以义理相咨访,孜孜焉唯进修是急,未之多见也,况流俗乎?

是己而非人,俗之同病。学有未达,强以为知,理有未安,妄以臆度。

如是,则终身几无可问之事。贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉;等于己者,狎之而不甘问焉,如是,则天下几无可问之人。人不足服矣,事无可疑矣,此唯师心自用耳。夫自用,其小者也;自知其陋而谨护其失,宁使学终不进,不欲虚以下人,此为害于心术者大,而蹈之者常十之八九。

不然,则所问非所学焉:询天下之异闻鄙事以快言论;甚且心之所已明者,问之人以试其能;事之至难解者,问之人以穷其短。而非是者,虽有切于身心性命之事,可以收取善之益,求一屈己焉而不可得也。嗟乎!学之所以不能几于古者,非此之由乎?

且夫不好问者,由心不能虚也;心之不虚,由好学之不诚也。亦非不潜心专力之故,其学非古人之学,其好亦非古人之好也,不能问宜也。

智者千虑,必有一失。圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。理无专在,而学无止境也,然则问可少耶?《周礼》,外朝④以询万民,国之政事尚问及庶人。是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。孔文子不耻下问,夫子贤之。古人以问为美德,而不见其有可耻也,后之君子反争以问为耻,然则古人所深耻者,后世且行之而不以为耻者多矣,悲夫!

(选自刘开《孟涂文集》)

注 ①刍荛:割草打柴的人。②先民:先王。③三代:指夏商周。④外朝:朝堂之外。

10.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.非学无以致疑,非问无以广识 致:取得、得到

B.朋友之交,至于劝善规过足矣

规:谏诤

C.询天下之异闻鄙事以快言论

鄙:卑鄙

D.其以义理相咨访

访:咨询、询问

11.下列句子中加点虚词的意义和用法完全相同的一项是(3分)( )

A.

B.

C.

D.

12.下列加点词语的古今意义不相同的一项是(3分)( )

A.等于己者,问焉以资切磋

B.所谓“交相问难,审问而明辨之”也

C.孜孜焉唯进修是急

D.圣人所不知,未必不为愚人之所知也

13.下列对文章的阐述,不正确的一项是(3分)( )

A.文章针对读书人“学而不问”的陃习,围绕“非学无以致疑,非问无以广识”的中心论点作阐述,倡导“问学相辅”的正确求学态度。

B.作者引用儒家经典中的话“就有道而正”、“好问则裕”等,来证明“问”的必要,从中看出“问”是进德修业的重要一环。

C.在作者看来,今人学而不问有“师心自用”“好学不诚”等多方面的原因,更重要的是今人所学“非古人之学”,而所好“非古人之好”。

D.本文和韩愈的《师说》都是劝说人们要虚心向各种人学习。但本文是从“问”的角度,强调“问”的重要性,强调“学必好问”。而《师说》则是从“师”的角度,强调“师”的重要性,主张从师而学。

14.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)理明矣,而或不达于事,识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)以大知而察及迩言,非苟为谦,诚取善之弘也。

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

四、语言运用(8分)

15.教师节到了,高一(3)班的同学写了一篇《教师赋》,请结合上下文的内容和句式特点,在横线上填入恰当的文字。(4分)

教育伟业,重在教师。古往今来,代代教师胸怀报国之志,潜心培育英才;三尺讲台,领万千学子驰骋天地人间,观宇宙之大;____________,__________________,__________;学数理化感自然规律以求真,__________________________,练琴书画悟人间冷暖以求美。“传道受业解惑”,“学而不厌”,“诲人不倦”。传承灿烂文化,铸就高尚人格,教师贡献伟焉!

16.下面是关于教师指导方式与学生反应的一项研究,研究人员就“指导态度和敌对情绪的关系”问题的调查结果如下图所示。(4分)

M型相当于慈祥、亲切的教师;P型相当于严格要求的教师;PM型相当于教学热心又严格要求的教师;Pm型相当于近乎放任自流的教师。请就上图情况用两句话作出结论。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

【答案解析】

1.A [B项“传”读zhuàn。C项“蟠”读pán。D项“卑”读bēi。]

2.A [①学者:古义,求学的人;今义,学术上有一定成就的人。②传道:古义,传授道理;今义,布道,指基督教宣讲教义。③众人:古义,一般人;今义,很多人。④小学:古义,小的方面学习;今义,指小学学校教育。⑤古文:古义,先秦、两汉的文章;今义,五四新文化运动之前的文章。]

3.B [①⑨:名词的意动用法/②⑥:名词用作一般动词/③④⑦:形容词用作名词/⑤⑧:有人认为是形容词的意动用法,实际上是心理活动动词的意动用法。]

4.C [A项结构助词,起把宾语提前的作用/代词,“它”,指“知识、道理”;B项指示代词,“那些”/副词,表感叹;C项连词,都表目的,“来”;D项连词,表转折,“却”/连词,表承接。]

5.C [句读:古人指文辞休止和停顿处]

6.D [A项连词,表转折,“却”/连词,用在假设复句中,表结果,“那么,就”。B项代词,“这类,这些”/结构助词,起到把动词宾语提前的作用。C项副词,表推测,“大概”/代词,“他们”。D项都是句中语气助词,表停顿。]

7.A [②是论述教师的职责范围的。④是论述有惑而不从师的后果的,谈的是从师的重要性。⑤是谈古之圣人从师的事例。⑥是谈今之众人耻学于师的理由的。]

8.从全文看,作者是先“立”后“破”,“破”后再“立”。第1自然段由教师的职责——师者,所以传道受业解惑也,推论出择师的标准——无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也。这是“立”。第2自然段分层论述师道不传的原因,从三个方面进行对比论证,这是“破”。第3自然段由“圣人无常师”推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的论断,则又是“立”。

9.(1)我是(向他)学习道理的,哪管他的年龄比我大还是比我小呢?(或:难道要考虑他的年龄比我大还是比我小吗?)

(2)所以学生不一定(永远)不如老师,老师不一定(样样)比学生贤能,(只不过)懂得道理有的早有的晚,学问和技艺各有各的专门研究,像这样罢了。

10.C [鄙:庸俗、浅陋]

11.D [A项①介词,“凭……身份”;②介词,“把”。B项①介词,“被”;②介词,“向”。C项①宾语前置的标志;②代词,“此”。D项①连词,表转折,“却”;②连词,表修饰。]

12.B [“审问”,古义是详细地考察、提问;今义是审讯。]

13.A [本文的中心论点是“君子之学必好问”。]

14.(1)道理明白了,可是还可能不能应用于实际,认识了那些大的(原则、纲领、总体),可是还可能不了解那些细节,(对于这些问题)除了问,将怎么解决呢?

(2)以(他们的)大智却注意到常的意见,不是偶然的谦虚,实在是从多方面听取有益的意见。

参考译文

君子学习一定要喜爱问。“问”和“学”是相辅而行的,不“学”就不能发现疑难问题,不“问”就不能增加知识。喜爱学习却不多问,不是真正喜爱学习。道理明白了,可是还可能不能应用于实际,认识了那些大的(原则、纲领、总体),可是还可能不了解那些细节,(对于这些问题)除了问,将怎么解决呢?

(对)比自己道德才能高的人,向他们问,借以破除疑问,(这就是孔子)所说的“到有学问的人那里判定是非”。(对)不如自己的人,向他们问,借以求得一点正确的见解,(这就是曾子)所说的“以高才能向低才能(的人)问,以道德高知识多向道德低知识少(的人)问”。(对)同自己水平相等的人,向他们问,借以共同研究,(这就是《中庸》)所说的“互相诘问,详细地考察,明确地分辨”。《尚书》不是说吗?“喜爱问(的人,学问知识)就丰富”。孟子论述:“找回自己的放纵散漫的心”(的时候),并提出“学问之道”,“学”之后(就)紧跟着“问”。子思谈“重视品德修养”(时),归结到要(好)问(勤)学,(在他的提法中)“问”并且在“学”的前面。

古代的人虚心采纳善言善事,不挑选事情地问,不挑选人地问,(只要能)求取那有益于自己修养和学业的就可以了。因此,狂妄的普通人的话,圣人(也)采纳它,地位低微的樵夫,古圣先王(也)询问他。舜帝有天子的身份都向平民询问,以(他们的)大智却注意到常的意见,不是偶然的谦虚,实在是从多方面听取有益的意见。三代以后,有“学”而没有“问”,朋友间的交往,能做到规劝做好事,不做坏事就不错了,那种在大是大非问题上互相请教,勤勉地只是以进修为急务,这并不多见,(更)何况世俗的人呢?

认为自己是对的,别人是不对的,(这是)世俗的通病,学习有未贯通(不理解的地方),(却)偏偏以为理解,(所持的)道理有不稳妥(的地方),(却)胡乱地凭主观猜测。

像这样,就终生几乎(都)没有(什么)可问的事情(了)。(对)比自己道德才能高的人,(就)妒忌他,不愿意向他问;(对)不如自己的人,(就)轻视他,(认为)不值得向他问;(对)同自己水平相同的人,抱着嬉戏的态度而不敬重他,不甘愿向他问,像这样,天下就几乎没有可以问的人了。(什么)人(都)不值得佩服了,(什么)事(都)没有可疑的了,这只是自以为是罢了。自以为是,那错误还是小的;自己知道自己的浅薄却严密地掩盖自己的过错,宁愿让学习最终不进步,(也)不愿意虚心向别人请教,这样危害自己的内心修养,(错误可就)大了,而陷入这(种大错误)的人常常(占)十分之八九。

不这样(的话),就所问的(也)不是(他)所学的:(如)问(一些)天下的奇字僻典和琐屑事物来说说好玩;甚至自己心里所已经明白的(问题,却故意拿它)问别人,来试试那人的才能;(或者)拿非常难以解答的事情去问别人,来逼使那人难堪。如果不是这样,(或者)即使有与自己思想品德修养有密切关系的事情,可以收到得到教益的效果的,要压低一下自己的尊严(虚心向别人请教)也不能做到。唉!学习之所以不能接近古人,不(正)是由于这(原因)吗?

而且不喜爱问的人,(是)由于不能虚心;不能虚心(是)由于不诚心实意喜爱学习。也不是专心用功的缘故,他学习的不是古代儒家学习的(东西),他喜爱的也不是古代儒家喜爱的(东西),不善于问是理所当然的。

聪明的人考虑一千次,(也)一定会出现一次错误。圣人所不了解(的事物),未必不是愚笨的人所了解的;愚笨的人所能做的,未必不是圣人所不能做的。真理不是只在某些人手里,学习是没有止境的,那么,“问”可以少得了吗?《周礼》(说),朝堂之外(要)询问百姓(对朝政的意见),国家的大事还问到平民。所以贵人可以问身份低的人,道德才能高的人可以问不成器的人,老人可以问年轻的人,只要学行方面能有成就便可以了。孔文子不以向比他低下的人请教为耻辱,孔子认为他道德学问高。古人把“问”作为美德,而并不认为它是可耻的,后代的君子反而争先把“问”当作耻辱,那么古人所深深地(感到)羞耻的(事),后代人却做着而不以为耻的(就)多了,可悲啊!

15.一方教室 引无数心灵神游古今未来 察品类之盛 习文史哲阅世事沧桑以求善

16.教师的态度越慈祥亲切则引起的学生的敌对情绪越少,教师近乎放任自流的态度则容易引起学生的敌对情绪。

(分值:50分)

一、基础知识(12分,每小题3分)

1.下列各组词语中加点字的注音,全都正确的一项是( )

A.句读(dòu)

近谀(yú)

郯子(tán)

毋庸置疑(yōnɡ)

B.苌弘(chánɡ)

老聃(dān)

经传(chuán)

甘之如饴(yí)

C.愚人(yú)

师襄(xiānɡ)

李蟠(fān)

巫医乐师(yuè)

D.彼此(bǐ)

位卑(bǐ)

或不焉(fǒu)

小学而大遗(yí)

2.对下列加点词语古义与今义用法的分析,正确的一组是( )

①古之学者必有师 ②师者,所以传道受业解惑也 ③今之众人,其下圣人也亦远矣 ④小学而大遗,吾未见其明也 ⑤年十七,好古文

A.全不相同

B.②③⑤和现在的用法相同

C.全都相同

D.①③⑤和现在的用法相同

3.下列各句中对加点词的活用用法分类正确的一项是( )

①吾从而师之 ②吾师道也 ③无贵无贱 ④无长无少

⑤而耻学于师 ⑥或师焉 ⑦小学而大遗 ⑧位卑则足羞

⑨孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

A.①②/③④⑦/⑤⑧/⑨

B.①⑨/②⑥/③④⑦/⑤⑧

C.①⑤⑨/②⑥⑧/③④/⑦

D.①②⑥/③④⑦/⑤⑧⑨

4.下列句子中,加点虚词的用法相同的一组是( )

A.

B.

C.

D.

二、文本阅读(14分)

阅读《师说》全文,回答5~9题。

5.对下列各句中加点词的解释,有误的一项是(2分)( )

A.吾师道也

师道:以道为师。即学道

B.其皆出于此乎

出:产生

C.授之书而习其句读者

句读:句子的朗读

D.六艺经传皆通习之

经传:经和解释经书的著作

6.下列各句中加点的虚词的意义和用法,完全相同的一项是(2分)( )

A.

B.

C.

D.

7.下列句子分别编为四组,全都属于论述择师原则的一组是(2分)( )

①无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也。②师者,所以传道受业解惑也。③弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。④惑而不从师,其为惑也终不解矣。⑤古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉。⑥位卑则足羞,官盛则近谀。

A.①③

B.⑤⑥

C.②③

D.②④

8.这篇文章是如何将“立”与“破”相结合的?(3分)

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

9.翻译下面的句子。(5分)

(1)吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?(2分)

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。(3分)

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

三、类文阅读(16分)

阅读下面的文言文,回答10~14题。

问 说

(清)刘开

君子之学必好问。问与学,相辅而行者也,非学无以致疑,非问无以广识。好学而不勤问,非真能好学者也。理明矣,而或不达于事,识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?

贤于己者,问焉以破其疑,所谓“就有道而正”也。不如己者,问焉以求一得,所谓“以能问于不能,以多问于寡”也。等于己者,问焉以资切磋,所谓“交相问难,审问而明辨之”也。《书》不云乎“好问则裕”。孟子论“求放心”,而并称曰“学问之道”,学即继以问也。子思言“尊德性”,而归于“道问学”,问且先于学也。

古之人虚中乐善,不择事而问焉,不择人而问焉,取其有益于身而已。是故狂夫之言,圣人择之,刍荛①之微,先民②询之。舜以天子而询于匹夫,以大知而察及迩言,非苟为谦,诚取善之弘也。三代③而下,有学而无问,朋友之交,至于劝善规过足矣,其以义理相咨访,孜孜焉唯进修是急,未之多见也,况流俗乎?

是己而非人,俗之同病。学有未达,强以为知,理有未安,妄以臆度。

如是,则终身几无可问之事。贤于己者,忌之而不愿问焉;不如己者,轻之而不屑问焉;等于己者,狎之而不甘问焉,如是,则天下几无可问之人。人不足服矣,事无可疑矣,此唯师心自用耳。夫自用,其小者也;自知其陋而谨护其失,宁使学终不进,不欲虚以下人,此为害于心术者大,而蹈之者常十之八九。

不然,则所问非所学焉:询天下之异闻鄙事以快言论;甚且心之所已明者,问之人以试其能;事之至难解者,问之人以穷其短。而非是者,虽有切于身心性命之事,可以收取善之益,求一屈己焉而不可得也。嗟乎!学之所以不能几于古者,非此之由乎?

且夫不好问者,由心不能虚也;心之不虚,由好学之不诚也。亦非不潜心专力之故,其学非古人之学,其好亦非古人之好也,不能问宜也。

智者千虑,必有一失。圣人所不知,未必不为愚人之所知也;愚人之所能,未必非圣人之所不能也。理无专在,而学无止境也,然则问可少耶?《周礼》,外朝④以询万民,国之政事尚问及庶人。是故贵可以问贱,贤可以问不肖,而老可以问幼,唯道之所成而已矣。孔文子不耻下问,夫子贤之。古人以问为美德,而不见其有可耻也,后之君子反争以问为耻,然则古人所深耻者,后世且行之而不以为耻者多矣,悲夫!

(选自刘开《孟涂文集》)

注 ①刍荛:割草打柴的人。②先民:先王。③三代:指夏商周。④外朝:朝堂之外。

10.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是(3分)( )

A.非学无以致疑,非问无以广识 致:取得、得到

B.朋友之交,至于劝善规过足矣

规:谏诤

C.询天下之异闻鄙事以快言论

鄙:卑鄙

D.其以义理相咨访

访:咨询、询问

11.下列句子中加点虚词的意义和用法完全相同的一项是(3分)( )

A.

B.

C.

D.

12.下列加点词语的古今意义不相同的一项是(3分)( )

A.等于己者,问焉以资切磋

B.所谓“交相问难,审问而明辨之”也

C.孜孜焉唯进修是急

D.圣人所不知,未必不为愚人之所知也

13.下列对文章的阐述,不正确的一项是(3分)( )

A.文章针对读书人“学而不问”的陃习,围绕“非学无以致疑,非问无以广识”的中心论点作阐述,倡导“问学相辅”的正确求学态度。

B.作者引用儒家经典中的话“就有道而正”、“好问则裕”等,来证明“问”的必要,从中看出“问”是进德修业的重要一环。

C.在作者看来,今人学而不问有“师心自用”“好学不诚”等多方面的原因,更重要的是今人所学“非古人之学”,而所好“非古人之好”。

D.本文和韩愈的《师说》都是劝说人们要虚心向各种人学习。但本文是从“问”的角度,强调“问”的重要性,强调“学必好问”。而《师说》则是从“师”的角度,强调“师”的重要性,主张从师而学。

14.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)理明矣,而或不达于事,识其大矣,而或不知其细,舍问,其奚决焉?

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)以大知而察及迩言,非苟为谦,诚取善之弘也。

译文:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

四、语言运用(8分)

15.教师节到了,高一(3)班的同学写了一篇《教师赋》,请结合上下文的内容和句式特点,在横线上填入恰当的文字。(4分)

教育伟业,重在教师。古往今来,代代教师胸怀报国之志,潜心培育英才;三尺讲台,领万千学子驰骋天地人间,观宇宙之大;____________,__________________,__________;学数理化感自然规律以求真,__________________________,练琴书画悟人间冷暖以求美。“传道受业解惑”,“学而不厌”,“诲人不倦”。传承灿烂文化,铸就高尚人格,教师贡献伟焉!

16.下面是关于教师指导方式与学生反应的一项研究,研究人员就“指导态度和敌对情绪的关系”问题的调查结果如下图所示。(4分)

M型相当于慈祥、亲切的教师;P型相当于严格要求的教师;PM型相当于教学热心又严格要求的教师;Pm型相当于近乎放任自流的教师。请就上图情况用两句话作出结论。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

【答案解析】

1.A [B项“传”读zhuàn。C项“蟠”读pán。D项“卑”读bēi。]

2.A [①学者:古义,求学的人;今义,学术上有一定成就的人。②传道:古义,传授道理;今义,布道,指基督教宣讲教义。③众人:古义,一般人;今义,很多人。④小学:古义,小的方面学习;今义,指小学学校教育。⑤古文:古义,先秦、两汉的文章;今义,五四新文化运动之前的文章。]

3.B [①⑨:名词的意动用法/②⑥:名词用作一般动词/③④⑦:形容词用作名词/⑤⑧:有人认为是形容词的意动用法,实际上是心理活动动词的意动用法。]

4.C [A项结构助词,起把宾语提前的作用/代词,“它”,指“知识、道理”;B项指示代词,“那些”/副词,表感叹;C项连词,都表目的,“来”;D项连词,表转折,“却”/连词,表承接。]

5.C [句读:古人指文辞休止和停顿处]

6.D [A项连词,表转折,“却”/连词,用在假设复句中,表结果,“那么,就”。B项代词,“这类,这些”/结构助词,起到把动词宾语提前的作用。C项副词,表推测,“大概”/代词,“他们”。D项都是句中语气助词,表停顿。]

7.A [②是论述教师的职责范围的。④是论述有惑而不从师的后果的,谈的是从师的重要性。⑤是谈古之圣人从师的事例。⑥是谈今之众人耻学于师的理由的。]

8.从全文看,作者是先“立”后“破”,“破”后再“立”。第1自然段由教师的职责——师者,所以传道受业解惑也,推论出择师的标准——无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也。这是“立”。第2自然段分层论述师道不传的原因,从三个方面进行对比论证,这是“破”。第3自然段由“圣人无常师”推论出“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”的论断,则又是“立”。

9.(1)我是(向他)学习道理的,哪管他的年龄比我大还是比我小呢?(或:难道要考虑他的年龄比我大还是比我小吗?)

(2)所以学生不一定(永远)不如老师,老师不一定(样样)比学生贤能,(只不过)懂得道理有的早有的晚,学问和技艺各有各的专门研究,像这样罢了。

10.C [鄙:庸俗、浅陋]

11.D [A项①介词,“凭……身份”;②介词,“把”。B项①介词,“被”;②介词,“向”。C项①宾语前置的标志;②代词,“此”。D项①连词,表转折,“却”;②连词,表修饰。]

12.B [“审问”,古义是详细地考察、提问;今义是审讯。]

13.A [本文的中心论点是“君子之学必好问”。]

14.(1)道理明白了,可是还可能不能应用于实际,认识了那些大的(原则、纲领、总体),可是还可能不了解那些细节,(对于这些问题)除了问,将怎么解决呢?

(2)以(他们的)大智却注意到常的意见,不是偶然的谦虚,实在是从多方面听取有益的意见。

参考译文

君子学习一定要喜爱问。“问”和“学”是相辅而行的,不“学”就不能发现疑难问题,不“问”就不能增加知识。喜爱学习却不多问,不是真正喜爱学习。道理明白了,可是还可能不能应用于实际,认识了那些大的(原则、纲领、总体),可是还可能不了解那些细节,(对于这些问题)除了问,将怎么解决呢?

(对)比自己道德才能高的人,向他们问,借以破除疑问,(这就是孔子)所说的“到有学问的人那里判定是非”。(对)不如自己的人,向他们问,借以求得一点正确的见解,(这就是曾子)所说的“以高才能向低才能(的人)问,以道德高知识多向道德低知识少(的人)问”。(对)同自己水平相等的人,向他们问,借以共同研究,(这就是《中庸》)所说的“互相诘问,详细地考察,明确地分辨”。《尚书》不是说吗?“喜爱问(的人,学问知识)就丰富”。孟子论述:“找回自己的放纵散漫的心”(的时候),并提出“学问之道”,“学”之后(就)紧跟着“问”。子思谈“重视品德修养”(时),归结到要(好)问(勤)学,(在他的提法中)“问”并且在“学”的前面。

古代的人虚心采纳善言善事,不挑选事情地问,不挑选人地问,(只要能)求取那有益于自己修养和学业的就可以了。因此,狂妄的普通人的话,圣人(也)采纳它,地位低微的樵夫,古圣先王(也)询问他。舜帝有天子的身份都向平民询问,以(他们的)大智却注意到常的意见,不是偶然的谦虚,实在是从多方面听取有益的意见。三代以后,有“学”而没有“问”,朋友间的交往,能做到规劝做好事,不做坏事就不错了,那种在大是大非问题上互相请教,勤勉地只是以进修为急务,这并不多见,(更)何况世俗的人呢?

认为自己是对的,别人是不对的,(这是)世俗的通病,学习有未贯通(不理解的地方),(却)偏偏以为理解,(所持的)道理有不稳妥(的地方),(却)胡乱地凭主观猜测。

像这样,就终生几乎(都)没有(什么)可问的事情(了)。(对)比自己道德才能高的人,(就)妒忌他,不愿意向他问;(对)不如自己的人,(就)轻视他,(认为)不值得向他问;(对)同自己水平相同的人,抱着嬉戏的态度而不敬重他,不甘愿向他问,像这样,天下就几乎没有可以问的人了。(什么)人(都)不值得佩服了,(什么)事(都)没有可疑的了,这只是自以为是罢了。自以为是,那错误还是小的;自己知道自己的浅薄却严密地掩盖自己的过错,宁愿让学习最终不进步,(也)不愿意虚心向别人请教,这样危害自己的内心修养,(错误可就)大了,而陷入这(种大错误)的人常常(占)十分之八九。

不这样(的话),就所问的(也)不是(他)所学的:(如)问(一些)天下的奇字僻典和琐屑事物来说说好玩;甚至自己心里所已经明白的(问题,却故意拿它)问别人,来试试那人的才能;(或者)拿非常难以解答的事情去问别人,来逼使那人难堪。如果不是这样,(或者)即使有与自己思想品德修养有密切关系的事情,可以收到得到教益的效果的,要压低一下自己的尊严(虚心向别人请教)也不能做到。唉!学习之所以不能接近古人,不(正)是由于这(原因)吗?

而且不喜爱问的人,(是)由于不能虚心;不能虚心(是)由于不诚心实意喜爱学习。也不是专心用功的缘故,他学习的不是古代儒家学习的(东西),他喜爱的也不是古代儒家喜爱的(东西),不善于问是理所当然的。

聪明的人考虑一千次,(也)一定会出现一次错误。圣人所不了解(的事物),未必不是愚笨的人所了解的;愚笨的人所能做的,未必不是圣人所不能做的。真理不是只在某些人手里,学习是没有止境的,那么,“问”可以少得了吗?《周礼》(说),朝堂之外(要)询问百姓(对朝政的意见),国家的大事还问到平民。所以贵人可以问身份低的人,道德才能高的人可以问不成器的人,老人可以问年轻的人,只要学行方面能有成就便可以了。孔文子不以向比他低下的人请教为耻辱,孔子认为他道德学问高。古人把“问”作为美德,而并不认为它是可耻的,后代的君子反而争先把“问”当作耻辱,那么古人所深深地(感到)羞耻的(事),后代人却做着而不以为耻的(就)多了,可悲啊!

15.一方教室 引无数心灵神游古今未来 察品类之盛 习文史哲阅世事沧桑以求善

16.教师的态度越慈祥亲切则引起的学生的敌对情绪越少,教师近乎放任自流的态度则容易引起学生的敌对情绪。

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》