第17课 师说 同步训练(含答案)

图片预览

文档简介

第17课 师 说

走近作者

韩愈(768—824),字退之,河阳(今河南省孟州)人,祖籍河北昌黎,世称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,故又称“韩吏部”。死后谥“文”,又称“韩文公”。为唐宋八大家之首。

韩愈少小孤苦,由兄嫂养大。贞元八年(792),第四次参加考试,登进士第。元和十五年(820),唐穆宗召韩愈回长安为国子监祭酒,此后政治地位逐步上升,官至吏部侍郎。主张“所志千古者,不唯其辞之好,好其道焉尔”“为文宜师古圣贤人”等。

注音

(1)习其句读(dòu) 或不(fǒu)焉

官盛则近谀(yú)

郯(tán)子

苌(chánɡ)弘

老聃(dān)

李氏子蟠(pán)

作师说以贻(yí)之

(2)传

盛

关注形似字的细微差别,巧记字音

汉语中有许多字的字形很相近,如果对其字形识记不牢,就会出现误读。对此,先要辨清字形,再依形记词定音。平时不能只靠死记硬背,要学会用联想记忆法。如:

“滇(diān)池”里有“水”,“缜(zhěn)密”的思维要“丝丝入扣”,“嗔(chēn)怪”得用“口”。也还可以把同形旁(声旁)的字放在一起,集中辨析,甄别读音。

1.下列加点字的注音,完全正确的一项是(B)

A.师襄(xiānɡ) 嗟乎(jiē) 或不焉(bù)

B.郯子(tán)

句读(dòu)

阿谀(yú)

C.老聃(dān)

谄媚(xiàn)

经传(chuàn)

D.蟠桃(pān)

苌弘(chánɡ)

贻误(yí)

解析:

A项,“不”

应读fǒu

;C项,“谄”

应读chǎn;“传”

应读zhuàn

;D项,“蟠”

应读pán

。

2.下列句中加点字的解释不正确的一项是(D)

A.孰能无惑(谁,哪一个)

其闻道也固先乎吾(本来)

B.

彼童子之师(那些)

夫庸知其年之先后生于吾乎(岂,哪)

C.

余嘉其能行古道(赞赏)

士大夫之族(类、辈)

D.

作《师说》以贻之(赠送)

是故无贵无贱(没有)

解析:D项,无:无论。

3.下列不含通假字的一项是(B)

A.或师焉,或不焉

B.余嘉其能行古道

C.师者,所以传道受业解惑也

D.则知明而行无过矣

解析:

A项,“不”通“否”

;C项,

“受”通“授”;D项,“知”通“智”

。

4.下列加点的“其”

字,意义和用法相同的一项是(C)

A.

①生乎吾前,其闻道也固先乎吾

②惑而不从师,其为惑也终不解矣

B.

①古之圣人,其出人也远矣

②余嘉其能行古道

C.

①夫庸知其年之先后生于吾乎

②爱其子,择师而教之

D.

①圣人之所以为圣……其皆出于此乎

②今其智乃反不能及,其可怪也欤

解析:A项,①代词,他;②代词,那;B项,①代词,他们;②代词,他;C项,均为“代词,他们的”;D项,副词,表猜度,大概;副词,表反问,难道。

5.下列句中加点的词语古今义基本相同的一项是(D)

A.古之学者必有师

B.吾从而师之

C.小学而大遗

D.彼童子之师,授之书而习其句读者

解析:A项,古义是求学的人,今义是有专门学问的人;B项,古义是两个词,跟从并且,今义是一个表示结果、目的的连词;C项,古义是两个词,小的方面要学习,今义是一个名词,指学制的初级阶段;D项,古今意义均为“一句话叫‘句’”,句子中间需要稍稍停顿的就叫“读”。

6.下列各句中的加点字与例句中的加点字用法相同的一项是(B)

例句:其闻道也固先乎吾,吾从而师之

A.吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

B.孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

C.巫医乐师百工之人,不耻相师

D.是故圣益圣,愚益愚

解析:A项,名词活用作动词,学习;B项和例句中的“师”都是名词的意动用法,以……为师;C项是形容词的意动用法,以……为耻;D项,形容词活用作名词,圣人。

7.下列各组中加点的虚词用法完全相同的一项是(C)

A.而耻学于师/于其身也,则耻师焉

B.师道之不传也久矣/作《师说》以贻之

C.其闻道也固先乎吾/其下圣人也远矣

D.小学而大遗/人非生而知之者

解析:A项,介词,跟/介词,对于;B项,助词,用于主谓之间,取消句子独立性/代词,他;C项,都是“助词,在句中起舒缓语气的作用,不译”;D,连词,表转折,却/连词,表承接,就。

8.下列各组句子中,“所以”的用法不同于其他三项的一项是(A)

A.师者,所以传道受业解惑也

B.所以兴怀,其致一也

C.圣人之所以为圣

D.此所以学者不可以不深思而慎取之也

解析:A项,表凭借。B、C、D三项均表原因。

9.下列各句与例句句式特点相同的一项是(B)

例句:句读之不知,惑之不解

A.师者,所以传道受业解惑也

B.大王来何操

C.蚓无爪牙之利,筋骨之强

D.不拘于时,学于余

解析:B项和例句都是宾语前置句,A项是判断句,用“……者,……也”表判断。C项是定语后置句,定语“利”“强”分别放在了中心词后。D项是被动句,状语后置句,状语“于时”“于余”放在了中心词后。

10.在下列句子的空缺处依次填入成语,最恰当的一组是(C)

(1)历史其实无处不在。在你我生活的城市里,每一幢由逝去时代留下的老建筑都是一页____________的活的史书。

(2)以“侃”“凑”“加”为核心的剧本写作模式肯定会破坏故事的思想性和整体性,剧中人物的情感和生命轨迹的展现也很难做到____________。

(3)试想一下,如果不是马云拜访王林的一张照片,使王林重回公众视野,那么,会不会有欣京报的记者去采访,以及引发接下来令人____________的问题呢?

A.

触手可及 水到渠成 眼花缭乱

B.

唾手可得 水到渠成 眼花缭乱

C.

触手可及 一以贯之 目不暇接

D.

唾手可得 一以贯之 目不暇接

解析:(1)触手可及:

近在手边,一伸手就可以接触到;唾手可得:动手就可以取得。比喻极容易得到。(2)一以贯之:用一个根本性的事理贯通事情的始末或全部的道理;水到渠成:意指水

流到之处便有渠道,比喻有条件之后,事情自然成功,即功到自然成。(3)目不暇接:形容东西多,来不及观看或看不过来;眼花缭乱:形容眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

11.下列句子中,没有语病的一项是(A)

A.人们被笼统地告知,PM

2.5有害健康。但究竟不同成分、不同浓度的PM

2.5对人体健康的危害有何差别,有关部门至今仍然没有拿出翔实的研究数据。

B.如今全社会都在倡导中华民族中优良品质的回归,面向大众的影视作品,理当去传递、弘扬这种观念才算是适宜的。但能这样做的影视作品,为数太少。

C.根据质检总局的统计,99%的内地奶粉质量合格。但现在的问题是,内地奶粉的质量,广大消费者的信任度很差,这才造成内地客到香港抢购奶粉的局面。

D.专门从事湖区水面卫生保洁工作、每年获得由政府财政拨给的600万元作业费的湖光保洁公司,始终没有达到该湖区的保洁标准,因而群众投诉从未间断。

解析:B项,“理当……才算是适宜的”句式杂糅;C项,成分残缺,“内地奶粉的质量”前应加“对”;D项,“保洁公司……没有达到……保洁标准”搭配不当。当改为“保洁公司,始终没有使该湖区的卫生达到保洁标准”。

12.把下列句子组成语意连贯的语段,排序最恰当的一项是(B)

①经过历史上的风风雨雨,今天的人们对价值观的概念有了较为深刻的理解。

②孔子曾说过“述而不作,信而好古”的话。

③依孔子的思路,“述”是述其历史,“信”是珍视历史中内含的价值,历史中自有价值,所以要“述而不作”。

④我们现在反思孔子“述而不作,信而好古”的话,理解到其中是有深刻含意的。

⑤现实中价值失落,所以才“信而好古”。

⑥此语颇为人诟病,被看作保守、复古。这恐怕是一种误解。

A.⑤①⑥②③④ B.②⑥③⑤①④

C.⑤④②⑥①③

D.④②③⑥①⑤

解析:②是总起,引出议论的对象;⑥紧承②;③是对⑥的进一步解释;⑤中的“价值”与③中的“价值”相照应,应紧承③;④照应总起句,收束作结。

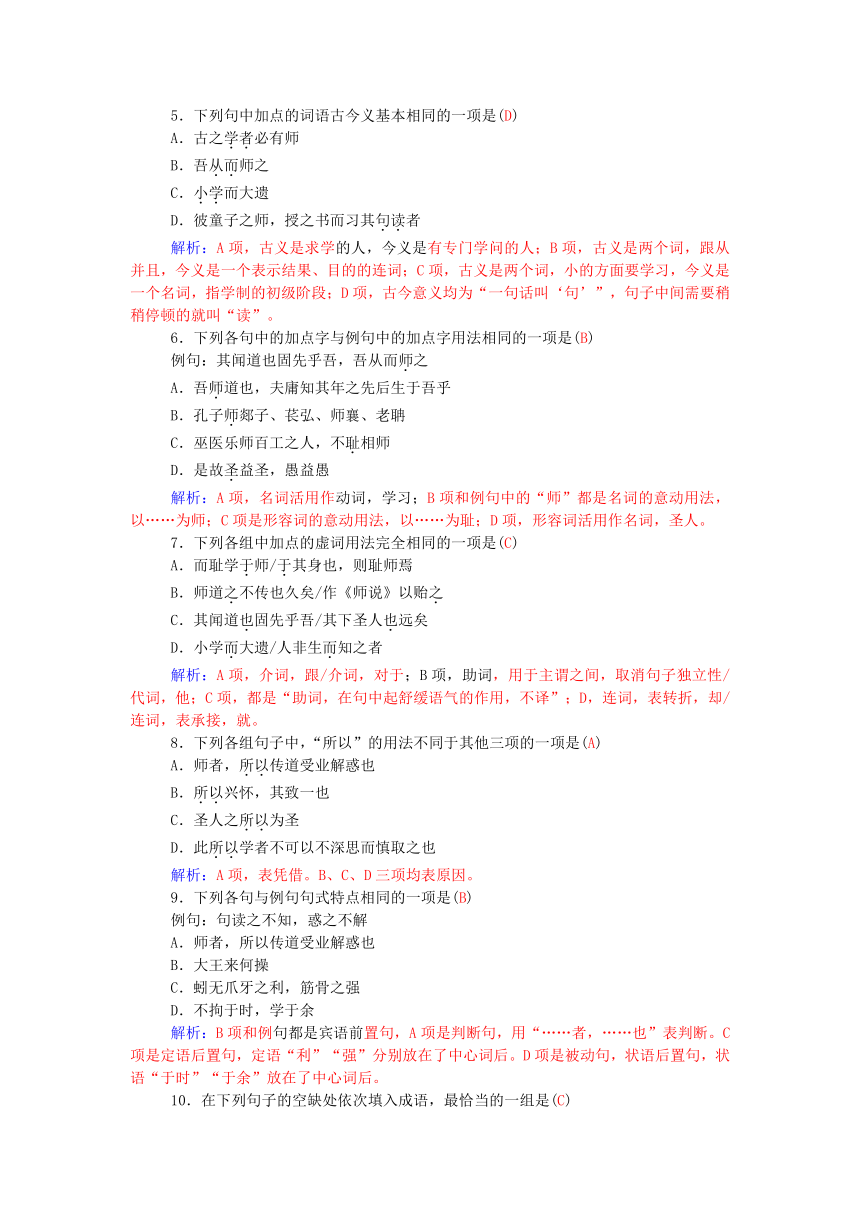

13.请看下面一幅国家领导人的漫画,根据要求答题。

(1)请用简洁的语言介绍漫画的内容。

_______________________________________________________

_______________________________________________________

(2)请用一句话揭示这幅漫画表现出来的习主席的治国理念。(不超过10字。)

_______________________________________________________

答案:(1)示例:图片以习主席高大的形象为中心,他的右手紧紧按在一个笼子上,笼子里边是代表权力的图章,上方有一只自由飞翔的鸟儿。(意思对即可)

(2)将权力锁进制度的笼子里。/把权力装进笼子里。/把权力锁起来。/限制滥用国家权力。

◎写法归纳

一、论证方法

1.下定义、作结论。《师说》一文概念明晰,论证严密。如文章一开头就断言:“古之学者必有师”,并以“师者,所以传道受业解惑也”定义了老师的职责。接着从这个定义出发,由“解惑”说到“从师”。经过一番推论,又得出“道之所存,师之所存”的结论。这其间层层衔接,一气贯通,毫无冗余之处,具有强大的说服力。

2.对比论证。第二段中对“耻学于师”,文章连续用了三组对比。第一,将古之圣人与今之众人相比,阐明耻学于师违背圣人之道,其后果只能是更加愚昧。第二,将同一个人既明于择师教子的必要,却又不明于自己从师的必要,把这两种完全矛盾的做法加以对比,以子之矛攻子之盾,揭示那些人的不通道理。第三,“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”的对比,进一步道出士大夫的错误心理,发人深省地指出两种人的地位与智能的反差,更令人幡然醒悟。通过双方的对比,造成了一种强烈的反差效果,从而揭示了“士大夫之族”不从师学习的违背常理,批判了不从师的社会风尚,而作者的观点也不言自明了。

3.引用论证。引用是论说文中常用的论证方法。本文第三段,作者举出古人从师的例子,并引述了孔子的言行来进一步阐明和论证自己的观点,这就比前文笼统地说“古之圣人”更加切实可信,增强了文章的说服力。在引用论证中,述事引言简洁明快,表现出作者非凡的语言功力。

二、语言特色

1.顶针句。顶针,又称顶真、连珠,即用上一句的结尾字,作下句的开头,首尾相连。本文多处运用了顶针的修辞手法,如“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师”以及“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”。这种句式的运用,加强了句子之间的连接,使文章思路连贯,论述环环相扣,严密紧凑。

2.丰富的语气表达。丰富的语气表达,可以增强文章的生动性,本文在这方面是相当成功的。如用“嗟乎”“呜呼”这样的语气词语加强感叹,用“彼与彼年相若也,道相似也”这样的摹状语句有声有色地描绘“士大夫之族”的神态,用“如是而已”这样的限制语句表示结论的无可置疑。文章的第二段,一连用了三组对比揭示“耻学于师”的不明智,得出的结论是一样的,但语气却各不相同。“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”,是疑问语气;“小学而大遗,吾未见其明也”,是判断语气;“巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤”,是感叹语气。这种错综变化的语句,使议论更生动,说理更深刻。

◎写法精讲

引证法

引证法也叫道理论证,是通过引用名人名言、古诗文名句、反映科学规律的俗语谚语警句等来证明自己观点正确可信的一种论证方法。

引证法在考场或平时练笔写作中的使用频率仅次于例证法。由于引证法引用的是世人公认的思考结晶,能够深刻地反映事物的本质已为无数事实所证明,所以具有巨大的说服力。

运用引证法,包括两个方面的因素:一要找到确切的理论论据,可以称之为“引”;二要对理论根据加以分析,使之与论题充分联系起来,可以称之为“证”。许多学生对于“引”是颇费心机的,但对于“证”则往往不够重视;只“引”不“证”,犯了“观点加引语”的毛病。其实在运用引证法时,找到确切的理论根据是可喜的,但论据本身只是一种材料,它不能代替论证。缺乏论证分析的过程,文章势必苍白无力。因此,在列出理论根据之后,一定要恰当地加以阐述,要引而有证,引而有说,阐明引用资料的目的,讲清所引用资料的意思,将其与观点紧密联系起来。

怎么用好引证法呢?

1.所引用的名言警句等针对性要强。每句名言都产生于特定的背景,都应用于特定的交际目的,即使谈同一个问题,也有不少名言可供选取。要仔细分析每个论据的特有功能,将它引用到最恰当的语言环境之中。

例如:强调立志的重要性,要选用“三军可夺帅也,匹夫不可夺其志”强调志向高洁远大,要选用“燕雀怎知鸿鹄之志”,某同学沉湎于上网,要选用“玩物丧志”,某同学不能只持之以恒、一暴十寒,要选用“有为之人立长志,无为之人常立志”。

2.要简洁,不宜过多。议论是在发表自己的见解而不是在介绍他人的见解。引用他人的话,目的是为了让读者更加信服自己的话,自己的话应是议论的主体,应是全文最醒目的部分。过多的引文,很容易将自己的分析淹没。

3.要注意直接引用和间接引用的区别。直接引用务求文字甚至标点均准确无误;间接引用只须述其大意,但要注意人称的转换。

◎名著印证

请摘选一段运用引证法的议论文段。

_______________________________________________________

参考示例

古人说:“尽信书,不如无书”。读书的终极目的,是要把“死”书读活,让书发挥作用。“死”“活”之间,相互为用,相互补充。我们强调读“死”书,但又不拘泥于读“死”书。“死”与“活”,都是对人而言的。人要书“死”,书就“死”;人要书“活”,书就“活”。这就叫“运用之妙,存乎一心”。善读书者,手中都有一把打开书籍奥秘的金钥匙。书籍是死的,金钥匙却是活的。“死”与“活”的关系,大概有如书籍与金钥匙的关系,我们先要有书籍,然后金钥匙才能发挥作用。只有漂亮的金钥匙,又有什么用处?因此,谈读书,就得先读书。

本语段使用了引用论证法,即古人说:“尽信书,不如无书”。阐明了“死”,“活”之间,不是绝对孤立的,有相互为用,相互补充的关系。

◎微写作训练

请以“宽容”为题,运用“引言法”写一则议论文的开头。

_______________________________________________________

参考示例

“唯宽可以容人,唯厚可以载物。”实属至理名言。其实宽容别人,也就是宽容我们自己。给别人一些空间,你获得的将是一片蓝天。让我们拥有这片蓝天,拥有宽容吧!

◎课内素材

《师说》针砭时弊,针对时人“耻学于师”的现状,提出了“无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也”的观点,这既体现了学问面前人人平等的思想,也破除了多数人对长者等权威的迷信。而“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻”,则是在用动态的、相对的、发展的眼光看待师生关系,鼓励学习者时时学习,处处学习,同时还要勇于探索,敢于实践,大胆创新,“不唯书,不唯上”,不断增加知识储备,同时提高能力。

[运用角度]“从师学习”、“探索”、“创新”、“尊师重教”、“不耻下问”等。

◎精彩运用

片段一:“好为人师”出自《孟子·离娄下》,原文是“人之患在好为人师”,是用来批评那些喜欢当别人的老师、不谦虚、自以为是、爱摆老资格的人。但是韩愈却不顾流俗,“抗颜为师”,招后进,办学校,排佛老,兴师道,不仅开一代学风、文风,更教育了一代新人,传承了千年文化。联想当今时代,面对传统文化的弱化,庸俗风气的泛滥,你问了吗?今天,我们是不是缺少“好为人师”的风气?是不是缺少敢于向流俗说“不”的“韩愈”?

片段二:互帮互学,方能共同进步。孔子认为“三人行,必有我师焉”;韩愈当年也批评了“耻学于师”的风气,提倡“不耻相师”。在今天激烈竞争的年代,有些人暗自发力,以为“留一手”,自己可以脱颖而出,其实封闭自己,只会变成井底之蛙,你虚心求教,必有进步;你帮助别人,也能促进自己;不要看轻自己,不必自怨自艾,世间很少有全才,更少有十全十美的人,只要你有一技之长,你就可以独当一面,就有用武之地。请牢记:无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也;闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

◎阅读延伸

韩愈论道德修养

韩愈认为统治人才需要具备“德与艺”两方面条件。从两者的内在关系看,德是艺的思想基础,艺是德的体现手段。德比艺是更为根本的条件。如文学写作与道德修养的关系,道德修养是文学写作的根本前提,“夫所谓文章者,必有诸其中,是故君子慎其实。实之美恶,本深而末茂,形大而声宏,行峻而言厉,心醇而气和。”因此要像古代伟大作家一样写出流传千古的文学作品,一定要特别重视道德修养,以道德修养为根底,才可能有光辉的文学作品。韩愈在教育实践中把道德教育放在首要的地位。

韩愈认为道德根源于人性,基本内容是仁、义、礼、智、信五项道德准则。五项之中最主要的是仁义两项。仁义是全社会公认的道德规范,人有没有道德,其区别就看他存仁义或弃仁义。仁义并非高不可攀的目标,只是实行对人类的博爱而已。道德教育以仁义为核心,有道德修养的人,必定是“内仁而外义,行高而德巨”。

韩愈从社会实际需要出发,吸收前人的道德修养理论,总结自己的修养经验,提出了一些有价值的修养要则。“责己重以周,责人轻以约。”他主张要正确地对待自己和对待别人,协调我与人的关系。要协调关系,对自己的要求应当全面而严格,以鞭策自己不懈地提高道德修养,对别人的要求应当宽松而简单,别人也就乐意为善或改过从善。而现实的情形恰好相反,一般人对别人要求求全责备,对自己要求则很低很少。他对这种现象产生的原因和危害作了分析,认为根源是怠和忌,怠者对自己没有要求,不能提高品德修养,忌者害怕别人品德修养获得高度评价,而对别人进行诋毁。韩愈关于责己和待人的思想,是孔丘“躬自厚而薄责于人”思想的继承和发挥。“思省自勉”,道德修养的关键在于从主观上提高认识,需要个人认真深入地反省思考。他在《进学解》中说:“行成于思,毁于随”。德行的成就在于认真深思,毁坏就在于放任自弃。因此应当经常与道德规范进行对照而反省自己的行为,对不合仁义规范的行为,虽然没有造成严重后果,也应当感到后悔,防止再犯。他认为在道德面前有君子与小人之别,不成为君子,便落为小人,一切都取决于自己。“贤不肖存乎己……存乎己者,吾将勉之”,要在主观上保持一种上进心,勉励自己成为道德修养高的人。“知过能改”,韩愈认为对待过错也是一个道德修养问题。过错不仅是已经表现出来的言或行,没有表现出来的心思不正也是一种过错。他说:“所谓过者,非谓发于行、彰于言,人皆谓之过,而后为过也。生于其心,则为过矣。故颜子之过,此类也。不贰者,盖能止之于始萌,绝之于未形,不贰之于言行也。”有些人犯了过错已有认识,对改正错误持什么态度便成为重要问题。他说:“人患不知其过,既知之,不能改,是无勇也。”较积极的态度应是勇于改过,改过是为了不再有过,应该受到赞许。

(摘编自《中国教育思想史》1995年11月,

华东师范大学出版社)

走近作者

韩愈(768—824),字退之,河阳(今河南省孟州)人,祖籍河北昌黎,世称“韩昌黎”。晚年任吏部侍郎,故又称“韩吏部”。死后谥“文”,又称“韩文公”。为唐宋八大家之首。

韩愈少小孤苦,由兄嫂养大。贞元八年(792),第四次参加考试,登进士第。元和十五年(820),唐穆宗召韩愈回长安为国子监祭酒,此后政治地位逐步上升,官至吏部侍郎。主张“所志千古者,不唯其辞之好,好其道焉尔”“为文宜师古圣贤人”等。

注音

(1)习其句读(dòu) 或不(fǒu)焉

官盛则近谀(yú)

郯(tán)子

苌(chánɡ)弘

老聃(dān)

李氏子蟠(pán)

作师说以贻(yí)之

(2)传

盛

关注形似字的细微差别,巧记字音

汉语中有许多字的字形很相近,如果对其字形识记不牢,就会出现误读。对此,先要辨清字形,再依形记词定音。平时不能只靠死记硬背,要学会用联想记忆法。如:

“滇(diān)池”里有“水”,“缜(zhěn)密”的思维要“丝丝入扣”,“嗔(chēn)怪”得用“口”。也还可以把同形旁(声旁)的字放在一起,集中辨析,甄别读音。

1.下列加点字的注音,完全正确的一项是(B)

A.师襄(xiānɡ) 嗟乎(jiē) 或不焉(bù)

B.郯子(tán)

句读(dòu)

阿谀(yú)

C.老聃(dān)

谄媚(xiàn)

经传(chuàn)

D.蟠桃(pān)

苌弘(chánɡ)

贻误(yí)

解析:

A项,“不”

应读fǒu

;C项,“谄”

应读chǎn;“传”

应读zhuàn

;D项,“蟠”

应读pán

。

2.下列句中加点字的解释不正确的一项是(D)

A.孰能无惑(谁,哪一个)

其闻道也固先乎吾(本来)

B.

彼童子之师(那些)

夫庸知其年之先后生于吾乎(岂,哪)

C.

余嘉其能行古道(赞赏)

士大夫之族(类、辈)

D.

作《师说》以贻之(赠送)

是故无贵无贱(没有)

解析:D项,无:无论。

3.下列不含通假字的一项是(B)

A.或师焉,或不焉

B.余嘉其能行古道

C.师者,所以传道受业解惑也

D.则知明而行无过矣

解析:

A项,“不”通“否”

;C项,

“受”通“授”;D项,“知”通“智”

。

4.下列加点的“其”

字,意义和用法相同的一项是(C)

A.

①生乎吾前,其闻道也固先乎吾

②惑而不从师,其为惑也终不解矣

B.

①古之圣人,其出人也远矣

②余嘉其能行古道

C.

①夫庸知其年之先后生于吾乎

②爱其子,择师而教之

D.

①圣人之所以为圣……其皆出于此乎

②今其智乃反不能及,其可怪也欤

解析:A项,①代词,他;②代词,那;B项,①代词,他们;②代词,他;C项,均为“代词,他们的”;D项,副词,表猜度,大概;副词,表反问,难道。

5.下列句中加点的词语古今义基本相同的一项是(D)

A.古之学者必有师

B.吾从而师之

C.小学而大遗

D.彼童子之师,授之书而习其句读者

解析:A项,古义是求学的人,今义是有专门学问的人;B项,古义是两个词,跟从并且,今义是一个表示结果、目的的连词;C项,古义是两个词,小的方面要学习,今义是一个名词,指学制的初级阶段;D项,古今意义均为“一句话叫‘句’”,句子中间需要稍稍停顿的就叫“读”。

6.下列各句中的加点字与例句中的加点字用法相同的一项是(B)

例句:其闻道也固先乎吾,吾从而师之

A.吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎

B.孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃

C.巫医乐师百工之人,不耻相师

D.是故圣益圣,愚益愚

解析:A项,名词活用作动词,学习;B项和例句中的“师”都是名词的意动用法,以……为师;C项是形容词的意动用法,以……为耻;D项,形容词活用作名词,圣人。

7.下列各组中加点的虚词用法完全相同的一项是(C)

A.而耻学于师/于其身也,则耻师焉

B.师道之不传也久矣/作《师说》以贻之

C.其闻道也固先乎吾/其下圣人也远矣

D.小学而大遗/人非生而知之者

解析:A项,介词,跟/介词,对于;B项,助词,用于主谓之间,取消句子独立性/代词,他;C项,都是“助词,在句中起舒缓语气的作用,不译”;D,连词,表转折,却/连词,表承接,就。

8.下列各组句子中,“所以”的用法不同于其他三项的一项是(A)

A.师者,所以传道受业解惑也

B.所以兴怀,其致一也

C.圣人之所以为圣

D.此所以学者不可以不深思而慎取之也

解析:A项,表凭借。B、C、D三项均表原因。

9.下列各句与例句句式特点相同的一项是(B)

例句:句读之不知,惑之不解

A.师者,所以传道受业解惑也

B.大王来何操

C.蚓无爪牙之利,筋骨之强

D.不拘于时,学于余

解析:B项和例句都是宾语前置句,A项是判断句,用“……者,……也”表判断。C项是定语后置句,定语“利”“强”分别放在了中心词后。D项是被动句,状语后置句,状语“于时”“于余”放在了中心词后。

10.在下列句子的空缺处依次填入成语,最恰当的一组是(C)

(1)历史其实无处不在。在你我生活的城市里,每一幢由逝去时代留下的老建筑都是一页____________的活的史书。

(2)以“侃”“凑”“加”为核心的剧本写作模式肯定会破坏故事的思想性和整体性,剧中人物的情感和生命轨迹的展现也很难做到____________。

(3)试想一下,如果不是马云拜访王林的一张照片,使王林重回公众视野,那么,会不会有欣京报的记者去采访,以及引发接下来令人____________的问题呢?

A.

触手可及 水到渠成 眼花缭乱

B.

唾手可得 水到渠成 眼花缭乱

C.

触手可及 一以贯之 目不暇接

D.

唾手可得 一以贯之 目不暇接

解析:(1)触手可及:

近在手边,一伸手就可以接触到;唾手可得:动手就可以取得。比喻极容易得到。(2)一以贯之:用一个根本性的事理贯通事情的始末或全部的道理;水到渠成:意指水

流到之处便有渠道,比喻有条件之后,事情自然成功,即功到自然成。(3)目不暇接:形容东西多,来不及观看或看不过来;眼花缭乱:形容眼睛看见复杂纷繁的东西而感到迷乱。

11.下列句子中,没有语病的一项是(A)

A.人们被笼统地告知,PM

2.5有害健康。但究竟不同成分、不同浓度的PM

2.5对人体健康的危害有何差别,有关部门至今仍然没有拿出翔实的研究数据。

B.如今全社会都在倡导中华民族中优良品质的回归,面向大众的影视作品,理当去传递、弘扬这种观念才算是适宜的。但能这样做的影视作品,为数太少。

C.根据质检总局的统计,99%的内地奶粉质量合格。但现在的问题是,内地奶粉的质量,广大消费者的信任度很差,这才造成内地客到香港抢购奶粉的局面。

D.专门从事湖区水面卫生保洁工作、每年获得由政府财政拨给的600万元作业费的湖光保洁公司,始终没有达到该湖区的保洁标准,因而群众投诉从未间断。

解析:B项,“理当……才算是适宜的”句式杂糅;C项,成分残缺,“内地奶粉的质量”前应加“对”;D项,“保洁公司……没有达到……保洁标准”搭配不当。当改为“保洁公司,始终没有使该湖区的卫生达到保洁标准”。

12.把下列句子组成语意连贯的语段,排序最恰当的一项是(B)

①经过历史上的风风雨雨,今天的人们对价值观的概念有了较为深刻的理解。

②孔子曾说过“述而不作,信而好古”的话。

③依孔子的思路,“述”是述其历史,“信”是珍视历史中内含的价值,历史中自有价值,所以要“述而不作”。

④我们现在反思孔子“述而不作,信而好古”的话,理解到其中是有深刻含意的。

⑤现实中价值失落,所以才“信而好古”。

⑥此语颇为人诟病,被看作保守、复古。这恐怕是一种误解。

A.⑤①⑥②③④ B.②⑥③⑤①④

C.⑤④②⑥①③

D.④②③⑥①⑤

解析:②是总起,引出议论的对象;⑥紧承②;③是对⑥的进一步解释;⑤中的“价值”与③中的“价值”相照应,应紧承③;④照应总起句,收束作结。

13.请看下面一幅国家领导人的漫画,根据要求答题。

(1)请用简洁的语言介绍漫画的内容。

_______________________________________________________

_______________________________________________________

(2)请用一句话揭示这幅漫画表现出来的习主席的治国理念。(不超过10字。)

_______________________________________________________

答案:(1)示例:图片以习主席高大的形象为中心,他的右手紧紧按在一个笼子上,笼子里边是代表权力的图章,上方有一只自由飞翔的鸟儿。(意思对即可)

(2)将权力锁进制度的笼子里。/把权力装进笼子里。/把权力锁起来。/限制滥用国家权力。

◎写法归纳

一、论证方法

1.下定义、作结论。《师说》一文概念明晰,论证严密。如文章一开头就断言:“古之学者必有师”,并以“师者,所以传道受业解惑也”定义了老师的职责。接着从这个定义出发,由“解惑”说到“从师”。经过一番推论,又得出“道之所存,师之所存”的结论。这其间层层衔接,一气贯通,毫无冗余之处,具有强大的说服力。

2.对比论证。第二段中对“耻学于师”,文章连续用了三组对比。第一,将古之圣人与今之众人相比,阐明耻学于师违背圣人之道,其后果只能是更加愚昧。第二,将同一个人既明于择师教子的必要,却又不明于自己从师的必要,把这两种完全矛盾的做法加以对比,以子之矛攻子之盾,揭示那些人的不通道理。第三,“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”的对比,进一步道出士大夫的错误心理,发人深省地指出两种人的地位与智能的反差,更令人幡然醒悟。通过双方的对比,造成了一种强烈的反差效果,从而揭示了“士大夫之族”不从师学习的违背常理,批判了不从师的社会风尚,而作者的观点也不言自明了。

3.引用论证。引用是论说文中常用的论证方法。本文第三段,作者举出古人从师的例子,并引述了孔子的言行来进一步阐明和论证自己的观点,这就比前文笼统地说“古之圣人”更加切实可信,增强了文章的说服力。在引用论证中,述事引言简洁明快,表现出作者非凡的语言功力。

二、语言特色

1.顶针句。顶针,又称顶真、连珠,即用上一句的结尾字,作下句的开头,首尾相连。本文多处运用了顶针的修辞手法,如“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师”以及“是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子”。这种句式的运用,加强了句子之间的连接,使文章思路连贯,论述环环相扣,严密紧凑。

2.丰富的语气表达。丰富的语气表达,可以增强文章的生动性,本文在这方面是相当成功的。如用“嗟乎”“呜呼”这样的语气词语加强感叹,用“彼与彼年相若也,道相似也”这样的摹状语句有声有色地描绘“士大夫之族”的神态,用“如是而已”这样的限制语句表示结论的无可置疑。文章的第二段,一连用了三组对比揭示“耻学于师”的不明智,得出的结论是一样的,但语气却各不相同。“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”,是疑问语气;“小学而大遗,吾未见其明也”,是判断语气;“巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤”,是感叹语气。这种错综变化的语句,使议论更生动,说理更深刻。

◎写法精讲

引证法

引证法也叫道理论证,是通过引用名人名言、古诗文名句、反映科学规律的俗语谚语警句等来证明自己观点正确可信的一种论证方法。

引证法在考场或平时练笔写作中的使用频率仅次于例证法。由于引证法引用的是世人公认的思考结晶,能够深刻地反映事物的本质已为无数事实所证明,所以具有巨大的说服力。

运用引证法,包括两个方面的因素:一要找到确切的理论论据,可以称之为“引”;二要对理论根据加以分析,使之与论题充分联系起来,可以称之为“证”。许多学生对于“引”是颇费心机的,但对于“证”则往往不够重视;只“引”不“证”,犯了“观点加引语”的毛病。其实在运用引证法时,找到确切的理论根据是可喜的,但论据本身只是一种材料,它不能代替论证。缺乏论证分析的过程,文章势必苍白无力。因此,在列出理论根据之后,一定要恰当地加以阐述,要引而有证,引而有说,阐明引用资料的目的,讲清所引用资料的意思,将其与观点紧密联系起来。

怎么用好引证法呢?

1.所引用的名言警句等针对性要强。每句名言都产生于特定的背景,都应用于特定的交际目的,即使谈同一个问题,也有不少名言可供选取。要仔细分析每个论据的特有功能,将它引用到最恰当的语言环境之中。

例如:强调立志的重要性,要选用“三军可夺帅也,匹夫不可夺其志”强调志向高洁远大,要选用“燕雀怎知鸿鹄之志”,某同学沉湎于上网,要选用“玩物丧志”,某同学不能只持之以恒、一暴十寒,要选用“有为之人立长志,无为之人常立志”。

2.要简洁,不宜过多。议论是在发表自己的见解而不是在介绍他人的见解。引用他人的话,目的是为了让读者更加信服自己的话,自己的话应是议论的主体,应是全文最醒目的部分。过多的引文,很容易将自己的分析淹没。

3.要注意直接引用和间接引用的区别。直接引用务求文字甚至标点均准确无误;间接引用只须述其大意,但要注意人称的转换。

◎名著印证

请摘选一段运用引证法的议论文段。

_______________________________________________________

参考示例

古人说:“尽信书,不如无书”。读书的终极目的,是要把“死”书读活,让书发挥作用。“死”“活”之间,相互为用,相互补充。我们强调读“死”书,但又不拘泥于读“死”书。“死”与“活”,都是对人而言的。人要书“死”,书就“死”;人要书“活”,书就“活”。这就叫“运用之妙,存乎一心”。善读书者,手中都有一把打开书籍奥秘的金钥匙。书籍是死的,金钥匙却是活的。“死”与“活”的关系,大概有如书籍与金钥匙的关系,我们先要有书籍,然后金钥匙才能发挥作用。只有漂亮的金钥匙,又有什么用处?因此,谈读书,就得先读书。

本语段使用了引用论证法,即古人说:“尽信书,不如无书”。阐明了“死”,“活”之间,不是绝对孤立的,有相互为用,相互补充的关系。

◎微写作训练

请以“宽容”为题,运用“引言法”写一则议论文的开头。

_______________________________________________________

参考示例

“唯宽可以容人,唯厚可以载物。”实属至理名言。其实宽容别人,也就是宽容我们自己。给别人一些空间,你获得的将是一片蓝天。让我们拥有这片蓝天,拥有宽容吧!

◎课内素材

《师说》针砭时弊,针对时人“耻学于师”的现状,提出了“无贵无贱、无长无少,道之所存,师之所存也”的观点,这既体现了学问面前人人平等的思想,也破除了多数人对长者等权威的迷信。而“弟子不必不如师,师不必贤于弟子”“闻道有先后,术业有专攻”,则是在用动态的、相对的、发展的眼光看待师生关系,鼓励学习者时时学习,处处学习,同时还要勇于探索,敢于实践,大胆创新,“不唯书,不唯上”,不断增加知识储备,同时提高能力。

[运用角度]“从师学习”、“探索”、“创新”、“尊师重教”、“不耻下问”等。

◎精彩运用

片段一:“好为人师”出自《孟子·离娄下》,原文是“人之患在好为人师”,是用来批评那些喜欢当别人的老师、不谦虚、自以为是、爱摆老资格的人。但是韩愈却不顾流俗,“抗颜为师”,招后进,办学校,排佛老,兴师道,不仅开一代学风、文风,更教育了一代新人,传承了千年文化。联想当今时代,面对传统文化的弱化,庸俗风气的泛滥,你问了吗?今天,我们是不是缺少“好为人师”的风气?是不是缺少敢于向流俗说“不”的“韩愈”?

片段二:互帮互学,方能共同进步。孔子认为“三人行,必有我师焉”;韩愈当年也批评了“耻学于师”的风气,提倡“不耻相师”。在今天激烈竞争的年代,有些人暗自发力,以为“留一手”,自己可以脱颖而出,其实封闭自己,只会变成井底之蛙,你虚心求教,必有进步;你帮助别人,也能促进自己;不要看轻自己,不必自怨自艾,世间很少有全才,更少有十全十美的人,只要你有一技之长,你就可以独当一面,就有用武之地。请牢记:无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也;闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

◎阅读延伸

韩愈论道德修养

韩愈认为统治人才需要具备“德与艺”两方面条件。从两者的内在关系看,德是艺的思想基础,艺是德的体现手段。德比艺是更为根本的条件。如文学写作与道德修养的关系,道德修养是文学写作的根本前提,“夫所谓文章者,必有诸其中,是故君子慎其实。实之美恶,本深而末茂,形大而声宏,行峻而言厉,心醇而气和。”因此要像古代伟大作家一样写出流传千古的文学作品,一定要特别重视道德修养,以道德修养为根底,才可能有光辉的文学作品。韩愈在教育实践中把道德教育放在首要的地位。

韩愈认为道德根源于人性,基本内容是仁、义、礼、智、信五项道德准则。五项之中最主要的是仁义两项。仁义是全社会公认的道德规范,人有没有道德,其区别就看他存仁义或弃仁义。仁义并非高不可攀的目标,只是实行对人类的博爱而已。道德教育以仁义为核心,有道德修养的人,必定是“内仁而外义,行高而德巨”。

韩愈从社会实际需要出发,吸收前人的道德修养理论,总结自己的修养经验,提出了一些有价值的修养要则。“责己重以周,责人轻以约。”他主张要正确地对待自己和对待别人,协调我与人的关系。要协调关系,对自己的要求应当全面而严格,以鞭策自己不懈地提高道德修养,对别人的要求应当宽松而简单,别人也就乐意为善或改过从善。而现实的情形恰好相反,一般人对别人要求求全责备,对自己要求则很低很少。他对这种现象产生的原因和危害作了分析,认为根源是怠和忌,怠者对自己没有要求,不能提高品德修养,忌者害怕别人品德修养获得高度评价,而对别人进行诋毁。韩愈关于责己和待人的思想,是孔丘“躬自厚而薄责于人”思想的继承和发挥。“思省自勉”,道德修养的关键在于从主观上提高认识,需要个人认真深入地反省思考。他在《进学解》中说:“行成于思,毁于随”。德行的成就在于认真深思,毁坏就在于放任自弃。因此应当经常与道德规范进行对照而反省自己的行为,对不合仁义规范的行为,虽然没有造成严重后果,也应当感到后悔,防止再犯。他认为在道德面前有君子与小人之别,不成为君子,便落为小人,一切都取决于自己。“贤不肖存乎己……存乎己者,吾将勉之”,要在主观上保持一种上进心,勉励自己成为道德修养高的人。“知过能改”,韩愈认为对待过错也是一个道德修养问题。过错不仅是已经表现出来的言或行,没有表现出来的心思不正也是一种过错。他说:“所谓过者,非谓发于行、彰于言,人皆谓之过,而后为过也。生于其心,则为过矣。故颜子之过,此类也。不贰者,盖能止之于始萌,绝之于未形,不贰之于言行也。”有些人犯了过错已有认识,对改正错误持什么态度便成为重要问题。他说:“人患不知其过,既知之,不能改,是无勇也。”较积极的态度应是勇于改过,改过是为了不再有过,应该受到赞许。

(摘编自《中国教育思想史》1995年11月,

华东师范大学出版社)

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》