第01讲 中国的人口与民族课件(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 第01讲 中国的人口与民族课件(共58张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 58.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

中国的人口和民族

—— 区域地理 第1讲 ——

China's population and nationality

课标要求

1.我国的人口增长状况、分布特点。

2.我国的人口结构特点和人口政策。

目 录

COTENT

一、中国的人口及分布

二、中国的人口增长

三、中国的民族

中国的人口及分布

考点一

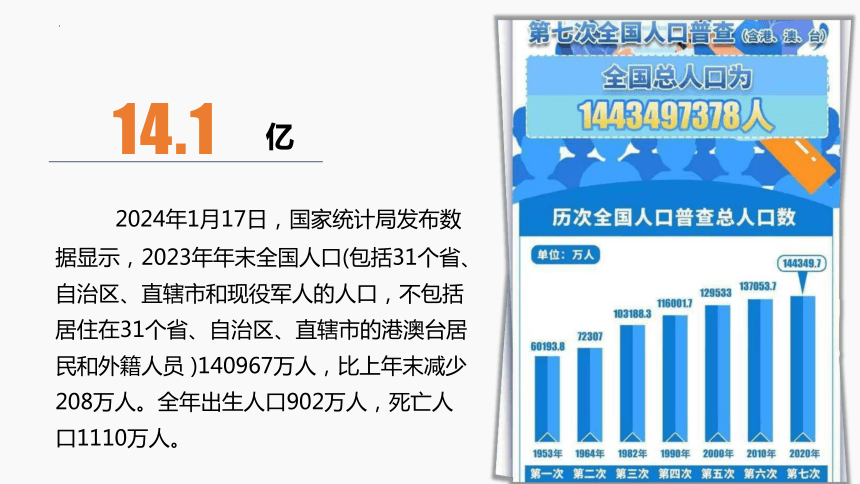

14.1

亿

2024年1月17日,国家统计局发布数据显示,2023年年末全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员 )140967万人,比上年末减少208万人。全年出生人口902万人,死亡人口1110万人。

约 亿

80

2024年世界人口

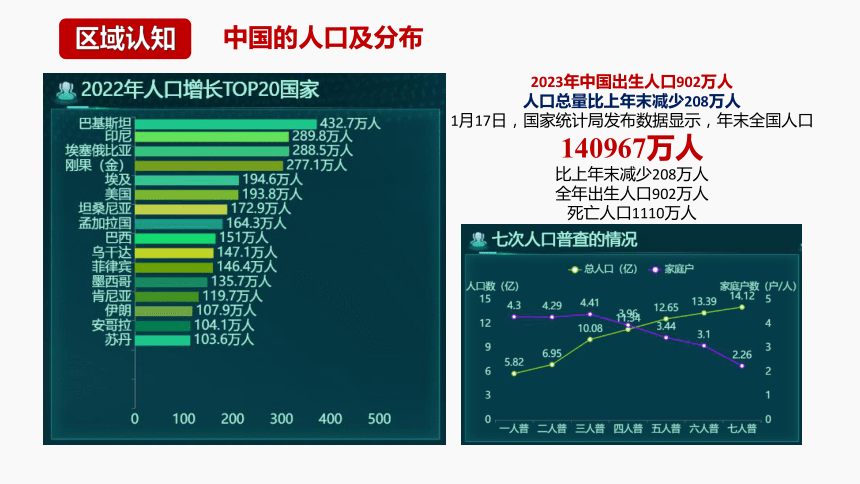

2023年中国出生人口902万人

人口总量比上年末减少208万人

1月17日,国家统计局发布数据显示,年末全国人口

140967万人

比上年末减少208万人

全年出生人口902万人

死亡人口1110万人

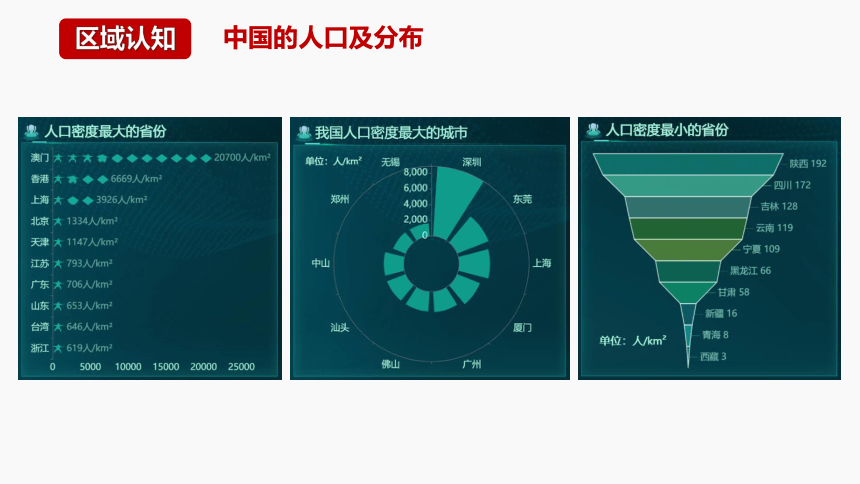

区域认知

中国的人口及分布

中国

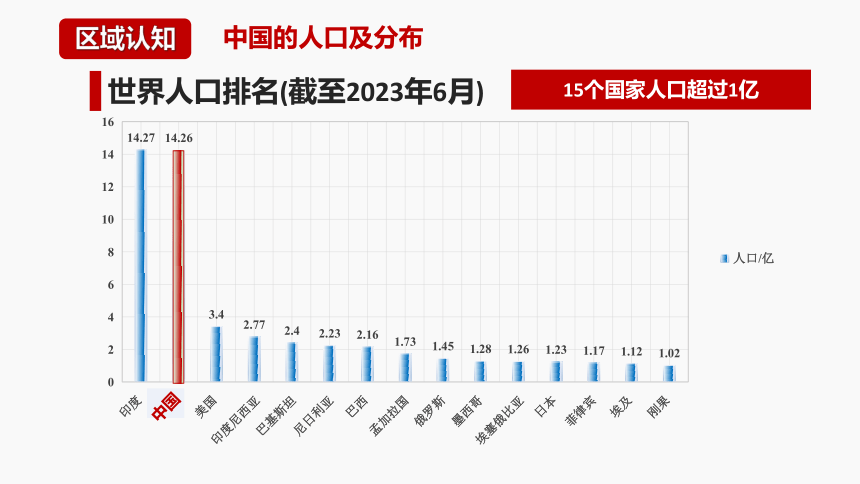

世界人口排名(截至2023年6月)

15个国家人口超过1亿

区域认知

中国的人口及分布

区域认知

中国的人口及分布

区域认知

中国的人口及分布

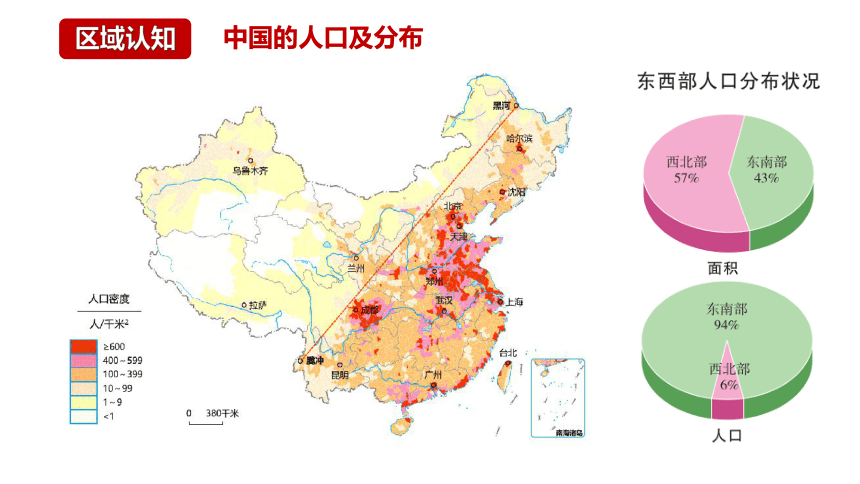

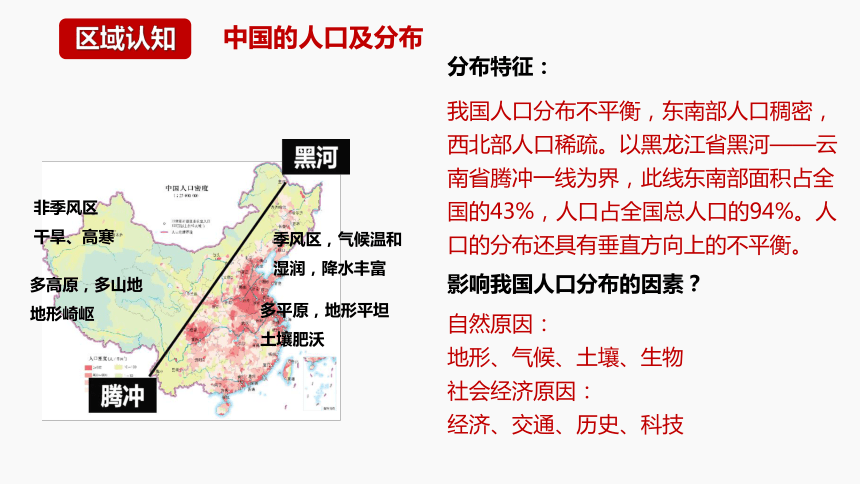

分布特征:

我国人口分布不平衡,东南部人口稠密,西北部人口稀疏。以黑龙江省黑河——云南省腾冲一线为界,此线东南部面积占全国的43%,人口占全国总人口的94%。人口的分布还具有垂直方向上的不平衡。

影响我国人口分布的因素?

自然原因:

地形、气候、土壤、生物

社会经济原因:

经济、交通、历史、科技

季风区,气候温和湿润,降水丰富

多平原,地形平坦

土壤肥沃

非季风区

干旱、高寒

多高原,多山地

地形崎岖

区域认知

中国的人口及分布

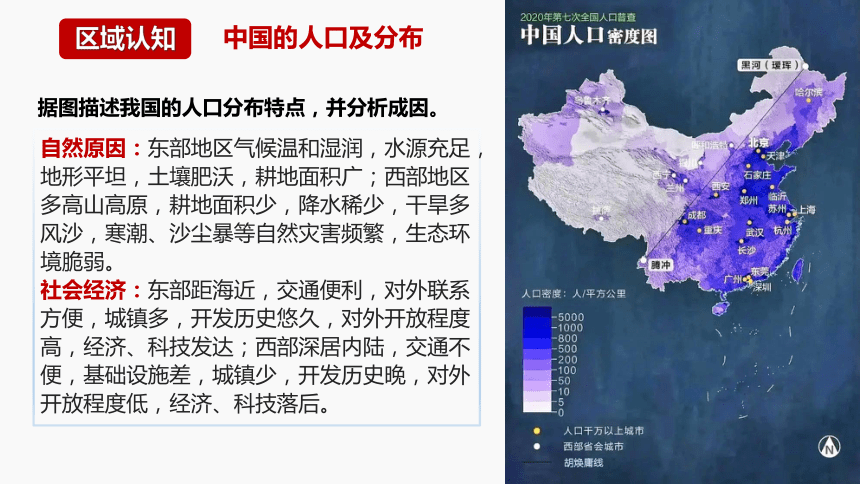

据图描述我国的人口分布特点,并分析成因。

自然原因:东部地区气候温和湿润,水源充足,地形平坦,土壤肥沃,耕地面积广;西部地区多高山高原,耕地面积少,降水稀少,干旱多风沙,寒潮、沙尘暴等自然灾害频繁,生态环境脆弱。

社会经济:东部距海近,交通便利,对外联系方便,城镇多,开发历史悠久,对外开放程度高,经济、科技发达;西部深居内陆,交通不便,基础设施差,城镇少,开发历史晚,对外开放程度低,经济、科技落后。

区域认知

中国的人口及分布

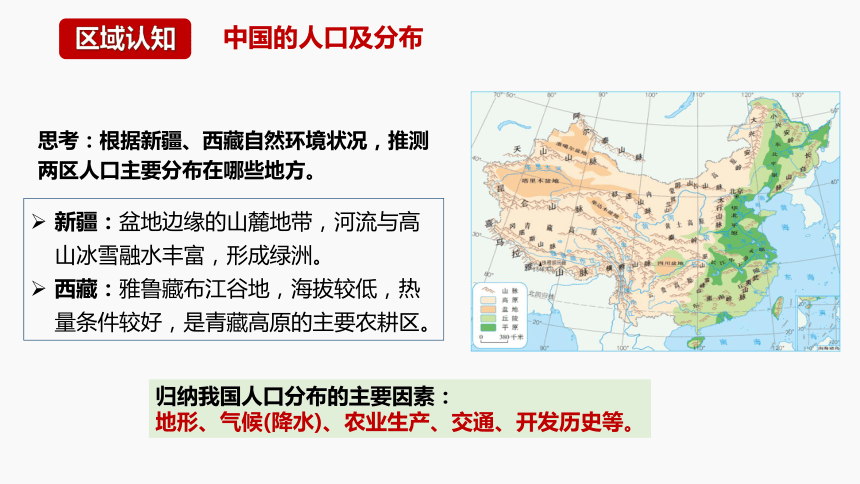

思考:根据新疆、西藏自然环境状况,推测两区人口主要分布在哪些地方。

新疆:盆地边缘的山麓地带,河流与高山冰雪融水丰富,形成绿洲。

西藏:雅鲁藏布江谷地,海拔较低,热量条件较好,是青藏高原的主要农耕区。

归纳我国人口分布的主要因素:

地形、气候(降水)、农业生产、交通、开发历史等。

区域认知

中国的人口及分布

区域认知

中国的人口及分布

中国的人口增长

考点二

中华人民共和国成立前,人口增长缓慢。

20世纪70年代以后,人口增长速度下降。

原因:社会经济发展缓慢。

原因:实行计划生育政策。

中华人民共和国成立后,人口增长迅速。

原因:社会稳定,经济发展快,医疗卫生事业进步,死亡率下降。

区域认知

中国的人口增长

据图简述我国不同阶段人口增长的特点及原因。

1850年至1950年中国人口增长缓慢:经济发展缓慢,战乱等因素的影响。

解放后至20世纪80年代初,人口总体增长较快:国家独立,社会安定,经济发展,医疗卫生条件改善等因素的影响。

20世纪80年代初至今,人口增长速度较慢:主要受计划生育政策、抚养成本、妇女受教育水平(越高生育率越低)等因素的影响。

区域认知

中国的人口增长

1949-1953

鼓励生育阶段

1953-1970

节制生育阶段

1971-2001

计划生育阶段

2002-2012

双独二孩阶段

2013-2015

单独二孩阶段

2016-2021全面二孩阶段

2021至今

全面三孩阶段

我国人口政策变化

2021年开始实施

一对夫妻可以

生育三个子女

配套支持措施

国家提倡适龄婚育,优生优育,一对夫妻可以生育三个子女

区域认知

中国的人口增长

活动:

观察图表提出问题分析问题

区域认知

中国的人口增长

从生活实际出发分析说明我国目前主要面临的人口问题及影响。

人口基数大导致即使自然增长率较低,每年新增人口数量仍然可观:面临资源短缺(人均资源占有量低,低于世界的平均水平)、环境污染(过度利用资源而破坏境问题,生态环境负担重)、就业困难、住房紧张、交通拥堵等问题,影响人们生活水平提高。

性别比例失衡和人口老龄化问题日益显著:性别比例失衡可能导致社会问题,而老龄化则给养老和社会福利系统带来压力。

完善医疗卫生保障体制

健全社会福利制度

区域认知

中国的人口增长

中国人口问题

考点三

2022年全年出生人口956万人,人口出生率为0.67%;死亡人口1041万人,人口死亡率为0.73%;人口自然增长率为 -0.06%。

判读:净增人口和出生率变化是否一致

出生率升高而净增人口减少的原因。

A

B

净增人口=出生人口-死亡人口

A、B净增人口峰值的关联性。

A、B间隔大约20-30年,由于人口惯性,前一个生育高峰导致下一个生育高峰。

2022年--我国“人口下降元年”!人口总量首次下降,一年减少85万

区域认知

中国的人口问题

-05

人口数量

对可持续发展的压力仍然较大

人口素质

正成为提升国家竞争力的瓶颈

人口结构性矛盾

成为影响经济社会发展的重大问题

家庭

结构

变化带来新挑战

人口分布不合理影响城乡区域协调发展

区域认知

中国的人口问题

资源 总量在世界的名次 人均占有量相当于世界人均值

土地资源

矿产资源

河流年径流量

森林总面积

耕地总面积

3

3

6

6

4

1/3

3/5

1/4

1/5

1/5

1.人口总量庞大,自然环境各方面压力大。

区域认知

中国的人口问题

人口老龄化的两个含义:一是指老年人口相对增多,在总人口中所占比例不断上升的过程;二是指社会人口结构呈现老年状态,进入老龄化社会。

国际上通常看法是,当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。

2017年10月18日,习近平同志在十九大报告中指出,实施健康中国战略,积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展。

2.人口老龄化严重

区域认知

中国的人口问题

老龄人口基数大;(绝对值为世界之最)

老年人口增长速度快;(人口老龄化发展速度快)

未富先老,对经济压力很大;(与经济水平不相适应)

老年人口在区域分布不均衡;(老龄化存在区域差异)

老龄人口高龄化趋势明显

人口老龄化促进了“银发经济”发展,扩大了老年产品和服务消费,还有利于推动技术进步。

2.人口老龄化严重

区域认知

中国的人口问题

2.人口老龄化严重(影响)

潜在劳动力不足问题

对投资、消费、储蓄和税收有一定影响,不利于经济发展,使脱贫更加艰巨。

社会养老负担加重

青壮年养老负担过重

老年人精神孤独(空巢老人)

区域认知

中国的人口问题

2.人口老龄化严重(措施)

1.实施全面二孩的计划生育政策

2.实行弹性退休年龄制度(发挥老年人力资源)

3.完善社会养老保障体系,推进社区养老建设,与家庭养老相结合。

4.增加对老年人的陪伴,丰富老年人的精神生活。

区域认知

中国的人口问题

1、鼓励生育政策阶段:1949-1953年,恢复劳动力,鼓励生育。

2、政策转变酝酿阶段:1954-1959年:政策转变酝酿,上层思想反复。

3、限制生育政策阶段:1960-1970年:实施限制生育政策,但没有全面开展;1971-1979年:全面推行“晚、稀、少”政策;1980-1984年:生育政策紧缩,全面推行“一胎化”政策;1984-1991年:在农村实行“一孩半”政策,但在城市继续实行“一胎化”政策;1991-2014年:现行计划生育政策的稳定。

4、逐步放开生育阶段:2014-2021年:人口政策进行调整,实行“单独二孩”的人口政策,主要是由于我国人口老龄化严重;2021年6月,全面放开三孩政策。

中国的人口政策

中国的人口国策——计划生育

基本内容是:控制人口数量,提高人口素质

目的:使人口增长与社会经济发展相适应,同资源利用和环境保护相协调

具体要求:晚婚晚育,少生优生

全面二孩:提高人口自然增长率,应对人口老龄化。

中国的人口政策

中国的人口政策

105:100

3.人口性别比

区域认知

中国的人口问题

3.人口性别比

我国男性人口为72334万人,占51.24%;女性人口为68844万人,占48.76%。总人口性别比为105.1,与第六次全国人口普查时的105.2相比基本持平,略有降低。

区域认知

中国的人口问题

4.城乡人口分布

大量的农村人口将进入城镇,城镇化率提高较快,是经济社会持续发展、人力资源和人才资源有效配置的体现,也是部分地区经济发展活力增强的结果。中国的城镇人口会继续增加。

区域认知

中国的人口问题

中国面临十大“人口问题”

1.中国陷入“超低生育率”陷阱

2.空巢”现象冲击传统家庭模式

3.中国社会老化的包袱越来越沉重

4.中国很多地方进入严重少子化时代

5.“男女比例失调”埋下隐患

6.人口素质和劳动生产率亟待提高

7.流动人口面临市民待遇和人口融合问题

8.流动人口子女受教育被歧视

9.“户籍捆绑福利”导致社会不公

10.中国养老服务体系和社保体系滞后

人口问题 对策

人口众多的国情没有改变,经济社会发展和资源环境仍然存在较大压力

在社会经济不太发达的状况下进入人口老龄化阶段(未富先老)

出生人口性别比长期偏高,人口性别比例失调

劳动力人口平均年龄升高,比重下降

城市化进程加快,人口流动迁移量大,给社会管理和人口管理带来新挑战

实行计划生育政策,控制人口数量,提高人口素质;发展社会生产力,转变生育观念

健全社会保障体系;鼓励老有所为;延迟退休年龄

加强对非法胎儿性别鉴定的监管;提高妇女地位,完善养老保障体系;转变婚育观念

实行“三孩”生育政策;提高人口素质;加快转变经济发展方式

加快城市基础设施建设;发展城市公共交通;合理规划、加速建设全国高速路网

知识总结

中国的人口迁移

考点四

中国历史上人口规模迁移

迁往自然条件好或受战乱影响小的地区

原因:

方向:

政治、自然灾害、战乱等

迁移流量增大,以自发为主

特点:

区域认知

中国的人口迁移

新中国成立至改革开放前

东部人口迁往西北、东北等地;城市到农村

原因:

方向:

国家实行计划经济体制和严格的户籍管理制度;开发边疆

有组织、有计划、规模小

特点:

区域认知

中国的人口迁移

改革开发以后

内陆到沿海、乡村到城市、经济欠发达往经济发达地区

原因:

方向:

改革开放、快速工业化和城镇化、沿海地区经济发展快

迁移流量增大,以自发为主

特点:

区域认知

中国的人口迁移

人口迁移的影响

对迁入地的影响

有利影响:

提供大量廉价劳动力;

促进商品流通和经济发展;

促进第三产业发展;促进文化交流

加速城市化进程;

不利影响:

增加了公共设施的负担和城市管理的难度;

住房、交通、卫生、教育、城市环境等产生 巨大压力。

对迁出地的影响

有利影响:

缓解人地矛盾;

更好地开发利用土地资源;

加强迁出地与外界联系;

不利影响:

人才外流、劳动力不足;

影响经济发展;

产生空巢老人、留守儿童等社会现象。

中国的民族

考点五

在我们伟大祖国辽阔的土地上

共同生活着

56个民族

组成统一和谐的中华民族大家庭

汉族人口最多

约占全国人口总数的

91%

其他55个民族人口较少

称为少数民族

约占全国总人口的

8.49%左右

我国宪法规定

民族不论大小 一律平等

人口最多的少数民族:壮族

人口超过400万的还有:满族、回族、苗族、维吾尔族、土家族、彝族、蒙古族、藏族。

有些民族人口很少,不到1万人:鄂伦春族、独龙族、赫哲族、高山族、珞巴族、塔塔尔族。

区域认知

中国的民族

据图描述我国民族的空间分布特征。

中国民族分布图

大杂居、小聚居,交错杂居。

汉族分布最广,主要集中在东部和中部地区。

少数民族主要分布在西南、西北和东北部地区。

其中以云南省最多,有25个少数民族。

区域认知

中国的民族

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

傣族/泼水节

农历清明节后,人们互相泼水,被泼到的水越多,感觉越是吉祥、幸福、健康。

区域认知

中国的民族

藏族/雪顿节

每年八九月间,举行展佛、赛牦牛、马术表演、群众游园等活动。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

蒙古族/那达慕大会

每年农历六月初四到初八,牧民们聚集在草原上,举行赛马、射箭、摔跤等竞赛,以表达丰收的喜悦。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

彝族/火把节

大多是在农历的六月二十四,主要活动有斗牛、斗羊、斗鸡、赛马、摔跤、歌舞表演、选美等。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

高山族/丰收节

丰年祭是高山族最隆重、规模最大的传统祭典。丰年祭又称为“丰收节”、“丰收祭”或“收获节”,在每年秋收季节举行,为期一周左右。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

壮族/三月三歌会

农历三月初三,人们盛装聚集原野,赛歌、赏歌,歌声此起彼伏,热闹非凡。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

彝族/火把节

大多是在农历的六月二十四,主要活动有斗牛、斗羊、斗鸡、赛马、摔跤、歌舞表演、选美等。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

回族-维吾尔族/开斋节

伊斯兰教主要节日之一。每年斋月始于伊斯兰教历9月初新月出现,结束于教历10月初见到新月时为止。成年男女穆斯林每日自黎明前至日落,禁绝饮食等,以省察己躬,洗涤罪过。开斋节就是为了庆祝一个月的斋功圆满完成而举行的。

当天,穆斯林们要先沐浴净身,然后穿上新衣到清真寺参加盛大的聚礼。聚礼结束后,人们会互相拥抱祝贺,并给孩子们分发糖果和钱币。回到家里,每家每户都要准备丰盛的食物招待亲友,如馓子、民族式点心、糖果、干果、水果等。人们身着节日新装走亲访友,路途相逢要相互拜年祝贺。

回族

维吾尔族

中国的民族

区域认知

汉族/元宵节

农历正月十五,人们展花灯,猜灯谜,吃汤圆,共度元宵节;也有舞龙灯、踩高跷等社火表演,表达着人们祈祷丰年的意愿。《说文解字》记载:“元,为始;宵,为夜。” 这是新年第一个月圆之夜,所以名之为“元宵节”。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

朝鲜族长鼓舞

维吾尔族手鼓舞

蒙古族马头琴

哈萨克族冬不拉

苗族吊脚楼

傣族竹楼

中国的民族

区域认知

资料:我国东部地区人口空间分布不均衡,南方地区人口向少数大城市迁移趋势更加显著。以秦岭—淮河线为界,分析南北方地区人口的空间分异规律及机理,能更为全面地把握中国人口空间分布特征和演进过程。表为1982—2020年我国东部地区南方和北方人口密度统计表。

探究一

(1)据表描述1982—2020年我国东部地区南北方人口空间分布特征。

(2)分析我国南方地区人口向大城市集聚的原因。

(3)说明我国东部地区南北方人口分布差异对区域发展的不利影响。

研究区 南方地区 北方地区 年份 人口密度 最小值 (人/km2) 人口密度 最大值 (人/km2) 人口 平均密度 (人/km2) 人口密度 最小值 (人/km2) 人口密度 最大值 (人/km2) 人口

平均密度

(人/km2)

1982 1990 2000 2010 2020 6 6 8 9 8 3382 3972 4783 5630 8793 227 253 280 302 327 3 3 3 4 4 1675 2045 2564 4212 7579 208

236

256

271

276

问题探究

(1)人口空间分布不均,南方地区人口密度始终大于北方地区;南北方地区人口密度差值增大,人口重心总体向南移动;南北方地区内部人口密度分布差异大,人口过度集聚。

(2)南方地区改革开放早,经济发展快,就业机会多;随着城镇化发展,南方城市与乡村的经济差异增大,促进人口向城市迁移;南方地区以少数大城市为中心,形成了大都市圈,对人口吸引力强。

(3)导致南方和北方地区经济发展不平衡,出现了区域间发展不协调;人口向大城市集聚,加大城乡差距,不利于乡村振兴;人口在少数大城市集聚会带来城市环境质量变差、人口管理难度大等问题。

问题探究

材料1: 西江千户苗寨,位于贵州省黔东南苗族侗族自治州,由十余个依山而建的自然村寨相连成片,四面环山,梯田依山顺势直连云天,白水河穿寨而过。村民在半山建造独具特色的木结构吊脚楼,千余户吊脚楼随着地形的起伏变化,层峦叠嶂。

材料2:吊脚楼是苗族传统民居建筑,也是我国南方的古老建筑形式之一。苗族人为了适应当地自然地理环境,在30°—70°的斜坡陡坎上,

创建了木质结构的吊脚楼。吊脚楼后半部

分建于倾斜度较大的山坡上,前半部分以

木柱支撑,形成吊脚柱,故称之为吊脚楼。

吊脚楼一般有三层:上层储谷,中层住人,

下层堆放杂物或圈养牲畜。

材料3:右图为“西江千户苗寨所在的

位置”及“吊脚楼景观图”。

(1)从地形角度分析西江千户苗寨村落选址的有利条件。

(2)传统民居建筑往往与当地的自然环境相适,根据材料二分析吊脚楼与当地自然环境的关系。

(3)苗寨吊脚楼建筑的保护面临着严峻的挑战,试简述原因。

问题探究

(1)海拔较高,夏季凉爽;山坡有利于排水;四面环山,冬季山地阻挡冷空气,更暖和。

(2)当地地形起伏大,吊脚楼能更好的适应当地的地形;该地植被覆盖率高,可为吊脚楼的建设带来充足材料;该地夏季气候湿热,吊脚楼下层悬空可以通风散热,上层干燥,可以储谷;较少对自然环境的破坏。

(3)吊脚楼建筑工艺的传承逐渐消失;地质崩塌、滑坡,及火灾等导致建筑实体毁损;外来文化的冲击,思想观念改变,是人们对吊脚楼缺乏认同感;现代建筑的介入,以及商业活动的发展给吊脚楼建筑的保护带来很大压力。

问题探究

中国的人口和民族

—— 区域地理 第1讲 ——

China's population and nationality

课标要求

1.我国的人口增长状况、分布特点。

2.我国的人口结构特点和人口政策。

目 录

COTENT

一、中国的人口及分布

二、中国的人口增长

三、中国的民族

中国的人口及分布

考点一

14.1

亿

2024年1月17日,国家统计局发布数据显示,2023年年末全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员 )140967万人,比上年末减少208万人。全年出生人口902万人,死亡人口1110万人。

约 亿

80

2024年世界人口

2023年中国出生人口902万人

人口总量比上年末减少208万人

1月17日,国家统计局发布数据显示,年末全国人口

140967万人

比上年末减少208万人

全年出生人口902万人

死亡人口1110万人

区域认知

中国的人口及分布

中国

世界人口排名(截至2023年6月)

15个国家人口超过1亿

区域认知

中国的人口及分布

区域认知

中国的人口及分布

区域认知

中国的人口及分布

分布特征:

我国人口分布不平衡,东南部人口稠密,西北部人口稀疏。以黑龙江省黑河——云南省腾冲一线为界,此线东南部面积占全国的43%,人口占全国总人口的94%。人口的分布还具有垂直方向上的不平衡。

影响我国人口分布的因素?

自然原因:

地形、气候、土壤、生物

社会经济原因:

经济、交通、历史、科技

季风区,气候温和湿润,降水丰富

多平原,地形平坦

土壤肥沃

非季风区

干旱、高寒

多高原,多山地

地形崎岖

区域认知

中国的人口及分布

据图描述我国的人口分布特点,并分析成因。

自然原因:东部地区气候温和湿润,水源充足,地形平坦,土壤肥沃,耕地面积广;西部地区多高山高原,耕地面积少,降水稀少,干旱多风沙,寒潮、沙尘暴等自然灾害频繁,生态环境脆弱。

社会经济:东部距海近,交通便利,对外联系方便,城镇多,开发历史悠久,对外开放程度高,经济、科技发达;西部深居内陆,交通不便,基础设施差,城镇少,开发历史晚,对外开放程度低,经济、科技落后。

区域认知

中国的人口及分布

思考:根据新疆、西藏自然环境状况,推测两区人口主要分布在哪些地方。

新疆:盆地边缘的山麓地带,河流与高山冰雪融水丰富,形成绿洲。

西藏:雅鲁藏布江谷地,海拔较低,热量条件较好,是青藏高原的主要农耕区。

归纳我国人口分布的主要因素:

地形、气候(降水)、农业生产、交通、开发历史等。

区域认知

中国的人口及分布

区域认知

中国的人口及分布

中国的人口增长

考点二

中华人民共和国成立前,人口增长缓慢。

20世纪70年代以后,人口增长速度下降。

原因:社会经济发展缓慢。

原因:实行计划生育政策。

中华人民共和国成立后,人口增长迅速。

原因:社会稳定,经济发展快,医疗卫生事业进步,死亡率下降。

区域认知

中国的人口增长

据图简述我国不同阶段人口增长的特点及原因。

1850年至1950年中国人口增长缓慢:经济发展缓慢,战乱等因素的影响。

解放后至20世纪80年代初,人口总体增长较快:国家独立,社会安定,经济发展,医疗卫生条件改善等因素的影响。

20世纪80年代初至今,人口增长速度较慢:主要受计划生育政策、抚养成本、妇女受教育水平(越高生育率越低)等因素的影响。

区域认知

中国的人口增长

1949-1953

鼓励生育阶段

1953-1970

节制生育阶段

1971-2001

计划生育阶段

2002-2012

双独二孩阶段

2013-2015

单独二孩阶段

2016-2021全面二孩阶段

2021至今

全面三孩阶段

我国人口政策变化

2021年开始实施

一对夫妻可以

生育三个子女

配套支持措施

国家提倡适龄婚育,优生优育,一对夫妻可以生育三个子女

区域认知

中国的人口增长

活动:

观察图表提出问题分析问题

区域认知

中国的人口增长

从生活实际出发分析说明我国目前主要面临的人口问题及影响。

人口基数大导致即使自然增长率较低,每年新增人口数量仍然可观:面临资源短缺(人均资源占有量低,低于世界的平均水平)、环境污染(过度利用资源而破坏境问题,生态环境负担重)、就业困难、住房紧张、交通拥堵等问题,影响人们生活水平提高。

性别比例失衡和人口老龄化问题日益显著:性别比例失衡可能导致社会问题,而老龄化则给养老和社会福利系统带来压力。

完善医疗卫生保障体制

健全社会福利制度

区域认知

中国的人口增长

中国人口问题

考点三

2022年全年出生人口956万人,人口出生率为0.67%;死亡人口1041万人,人口死亡率为0.73%;人口自然增长率为 -0.06%。

判读:净增人口和出生率变化是否一致

出生率升高而净增人口减少的原因。

A

B

净增人口=出生人口-死亡人口

A、B净增人口峰值的关联性。

A、B间隔大约20-30年,由于人口惯性,前一个生育高峰导致下一个生育高峰。

2022年--我国“人口下降元年”!人口总量首次下降,一年减少85万

区域认知

中国的人口问题

-05

人口数量

对可持续发展的压力仍然较大

人口素质

正成为提升国家竞争力的瓶颈

人口结构性矛盾

成为影响经济社会发展的重大问题

家庭

结构

变化带来新挑战

人口分布不合理影响城乡区域协调发展

区域认知

中国的人口问题

资源 总量在世界的名次 人均占有量相当于世界人均值

土地资源

矿产资源

河流年径流量

森林总面积

耕地总面积

3

3

6

6

4

1/3

3/5

1/4

1/5

1/5

1.人口总量庞大,自然环境各方面压力大。

区域认知

中国的人口问题

人口老龄化的两个含义:一是指老年人口相对增多,在总人口中所占比例不断上升的过程;二是指社会人口结构呈现老年状态,进入老龄化社会。

国际上通常看法是,当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。

2017年10月18日,习近平同志在十九大报告中指出,实施健康中国战略,积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展。

2.人口老龄化严重

区域认知

中国的人口问题

老龄人口基数大;(绝对值为世界之最)

老年人口增长速度快;(人口老龄化发展速度快)

未富先老,对经济压力很大;(与经济水平不相适应)

老年人口在区域分布不均衡;(老龄化存在区域差异)

老龄人口高龄化趋势明显

人口老龄化促进了“银发经济”发展,扩大了老年产品和服务消费,还有利于推动技术进步。

2.人口老龄化严重

区域认知

中国的人口问题

2.人口老龄化严重(影响)

潜在劳动力不足问题

对投资、消费、储蓄和税收有一定影响,不利于经济发展,使脱贫更加艰巨。

社会养老负担加重

青壮年养老负担过重

老年人精神孤独(空巢老人)

区域认知

中国的人口问题

2.人口老龄化严重(措施)

1.实施全面二孩的计划生育政策

2.实行弹性退休年龄制度(发挥老年人力资源)

3.完善社会养老保障体系,推进社区养老建设,与家庭养老相结合。

4.增加对老年人的陪伴,丰富老年人的精神生活。

区域认知

中国的人口问题

1、鼓励生育政策阶段:1949-1953年,恢复劳动力,鼓励生育。

2、政策转变酝酿阶段:1954-1959年:政策转变酝酿,上层思想反复。

3、限制生育政策阶段:1960-1970年:实施限制生育政策,但没有全面开展;1971-1979年:全面推行“晚、稀、少”政策;1980-1984年:生育政策紧缩,全面推行“一胎化”政策;1984-1991年:在农村实行“一孩半”政策,但在城市继续实行“一胎化”政策;1991-2014年:现行计划生育政策的稳定。

4、逐步放开生育阶段:2014-2021年:人口政策进行调整,实行“单独二孩”的人口政策,主要是由于我国人口老龄化严重;2021年6月,全面放开三孩政策。

中国的人口政策

中国的人口国策——计划生育

基本内容是:控制人口数量,提高人口素质

目的:使人口增长与社会经济发展相适应,同资源利用和环境保护相协调

具体要求:晚婚晚育,少生优生

全面二孩:提高人口自然增长率,应对人口老龄化。

中国的人口政策

中国的人口政策

105:100

3.人口性别比

区域认知

中国的人口问题

3.人口性别比

我国男性人口为72334万人,占51.24%;女性人口为68844万人,占48.76%。总人口性别比为105.1,与第六次全国人口普查时的105.2相比基本持平,略有降低。

区域认知

中国的人口问题

4.城乡人口分布

大量的农村人口将进入城镇,城镇化率提高较快,是经济社会持续发展、人力资源和人才资源有效配置的体现,也是部分地区经济发展活力增强的结果。中国的城镇人口会继续增加。

区域认知

中国的人口问题

中国面临十大“人口问题”

1.中国陷入“超低生育率”陷阱

2.空巢”现象冲击传统家庭模式

3.中国社会老化的包袱越来越沉重

4.中国很多地方进入严重少子化时代

5.“男女比例失调”埋下隐患

6.人口素质和劳动生产率亟待提高

7.流动人口面临市民待遇和人口融合问题

8.流动人口子女受教育被歧视

9.“户籍捆绑福利”导致社会不公

10.中国养老服务体系和社保体系滞后

人口问题 对策

人口众多的国情没有改变,经济社会发展和资源环境仍然存在较大压力

在社会经济不太发达的状况下进入人口老龄化阶段(未富先老)

出生人口性别比长期偏高,人口性别比例失调

劳动力人口平均年龄升高,比重下降

城市化进程加快,人口流动迁移量大,给社会管理和人口管理带来新挑战

实行计划生育政策,控制人口数量,提高人口素质;发展社会生产力,转变生育观念

健全社会保障体系;鼓励老有所为;延迟退休年龄

加强对非法胎儿性别鉴定的监管;提高妇女地位,完善养老保障体系;转变婚育观念

实行“三孩”生育政策;提高人口素质;加快转变经济发展方式

加快城市基础设施建设;发展城市公共交通;合理规划、加速建设全国高速路网

知识总结

中国的人口迁移

考点四

中国历史上人口规模迁移

迁往自然条件好或受战乱影响小的地区

原因:

方向:

政治、自然灾害、战乱等

迁移流量增大,以自发为主

特点:

区域认知

中国的人口迁移

新中国成立至改革开放前

东部人口迁往西北、东北等地;城市到农村

原因:

方向:

国家实行计划经济体制和严格的户籍管理制度;开发边疆

有组织、有计划、规模小

特点:

区域认知

中国的人口迁移

改革开发以后

内陆到沿海、乡村到城市、经济欠发达往经济发达地区

原因:

方向:

改革开放、快速工业化和城镇化、沿海地区经济发展快

迁移流量增大,以自发为主

特点:

区域认知

中国的人口迁移

人口迁移的影响

对迁入地的影响

有利影响:

提供大量廉价劳动力;

促进商品流通和经济发展;

促进第三产业发展;促进文化交流

加速城市化进程;

不利影响:

增加了公共设施的负担和城市管理的难度;

住房、交通、卫生、教育、城市环境等产生 巨大压力。

对迁出地的影响

有利影响:

缓解人地矛盾;

更好地开发利用土地资源;

加强迁出地与外界联系;

不利影响:

人才外流、劳动力不足;

影响经济发展;

产生空巢老人、留守儿童等社会现象。

中国的民族

考点五

在我们伟大祖国辽阔的土地上

共同生活着

56个民族

组成统一和谐的中华民族大家庭

汉族人口最多

约占全国人口总数的

91%

其他55个民族人口较少

称为少数民族

约占全国总人口的

8.49%左右

我国宪法规定

民族不论大小 一律平等

人口最多的少数民族:壮族

人口超过400万的还有:满族、回族、苗族、维吾尔族、土家族、彝族、蒙古族、藏族。

有些民族人口很少,不到1万人:鄂伦春族、独龙族、赫哲族、高山族、珞巴族、塔塔尔族。

区域认知

中国的民族

据图描述我国民族的空间分布特征。

中国民族分布图

大杂居、小聚居,交错杂居。

汉族分布最广,主要集中在东部和中部地区。

少数民族主要分布在西南、西北和东北部地区。

其中以云南省最多,有25个少数民族。

区域认知

中国的民族

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

傣族/泼水节

农历清明节后,人们互相泼水,被泼到的水越多,感觉越是吉祥、幸福、健康。

区域认知

中国的民族

藏族/雪顿节

每年八九月间,举行展佛、赛牦牛、马术表演、群众游园等活动。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

蒙古族/那达慕大会

每年农历六月初四到初八,牧民们聚集在草原上,举行赛马、射箭、摔跤等竞赛,以表达丰收的喜悦。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

彝族/火把节

大多是在农历的六月二十四,主要活动有斗牛、斗羊、斗鸡、赛马、摔跤、歌舞表演、选美等。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

高山族/丰收节

丰年祭是高山族最隆重、规模最大的传统祭典。丰年祭又称为“丰收节”、“丰收祭”或“收获节”,在每年秋收季节举行,为期一周左右。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

壮族/三月三歌会

农历三月初三,人们盛装聚集原野,赛歌、赏歌,歌声此起彼伏,热闹非凡。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

彝族/火把节

大多是在农历的六月二十四,主要活动有斗牛、斗羊、斗鸡、赛马、摔跤、歌舞表演、选美等。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

回族-维吾尔族/开斋节

伊斯兰教主要节日之一。每年斋月始于伊斯兰教历9月初新月出现,结束于教历10月初见到新月时为止。成年男女穆斯林每日自黎明前至日落,禁绝饮食等,以省察己躬,洗涤罪过。开斋节就是为了庆祝一个月的斋功圆满完成而举行的。

当天,穆斯林们要先沐浴净身,然后穿上新衣到清真寺参加盛大的聚礼。聚礼结束后,人们会互相拥抱祝贺,并给孩子们分发糖果和钱币。回到家里,每家每户都要准备丰盛的食物招待亲友,如馓子、民族式点心、糖果、干果、水果等。人们身着节日新装走亲访友,路途相逢要相互拜年祝贺。

回族

维吾尔族

中国的民族

区域认知

汉族/元宵节

农历正月十五,人们展花灯,猜灯谜,吃汤圆,共度元宵节;也有舞龙灯、踩高跷等社火表演,表达着人们祈祷丰年的意愿。《说文解字》记载:“元,为始;宵,为夜。” 这是新年第一个月圆之夜,所以名之为“元宵节”。

各民族有独特的

风俗习惯

文化艺术

和传统的体育活动

各民族不论大小,一律平等

我国在少数民族聚居地区

实行民族区域自治制度

区域认知

中国的民族

朝鲜族长鼓舞

维吾尔族手鼓舞

蒙古族马头琴

哈萨克族冬不拉

苗族吊脚楼

傣族竹楼

中国的民族

区域认知

资料:我国东部地区人口空间分布不均衡,南方地区人口向少数大城市迁移趋势更加显著。以秦岭—淮河线为界,分析南北方地区人口的空间分异规律及机理,能更为全面地把握中国人口空间分布特征和演进过程。表为1982—2020年我国东部地区南方和北方人口密度统计表。

探究一

(1)据表描述1982—2020年我国东部地区南北方人口空间分布特征。

(2)分析我国南方地区人口向大城市集聚的原因。

(3)说明我国东部地区南北方人口分布差异对区域发展的不利影响。

研究区 南方地区 北方地区 年份 人口密度 最小值 (人/km2) 人口密度 最大值 (人/km2) 人口 平均密度 (人/km2) 人口密度 最小值 (人/km2) 人口密度 最大值 (人/km2) 人口

平均密度

(人/km2)

1982 1990 2000 2010 2020 6 6 8 9 8 3382 3972 4783 5630 8793 227 253 280 302 327 3 3 3 4 4 1675 2045 2564 4212 7579 208

236

256

271

276

问题探究

(1)人口空间分布不均,南方地区人口密度始终大于北方地区;南北方地区人口密度差值增大,人口重心总体向南移动;南北方地区内部人口密度分布差异大,人口过度集聚。

(2)南方地区改革开放早,经济发展快,就业机会多;随着城镇化发展,南方城市与乡村的经济差异增大,促进人口向城市迁移;南方地区以少数大城市为中心,形成了大都市圈,对人口吸引力强。

(3)导致南方和北方地区经济发展不平衡,出现了区域间发展不协调;人口向大城市集聚,加大城乡差距,不利于乡村振兴;人口在少数大城市集聚会带来城市环境质量变差、人口管理难度大等问题。

问题探究

材料1: 西江千户苗寨,位于贵州省黔东南苗族侗族自治州,由十余个依山而建的自然村寨相连成片,四面环山,梯田依山顺势直连云天,白水河穿寨而过。村民在半山建造独具特色的木结构吊脚楼,千余户吊脚楼随着地形的起伏变化,层峦叠嶂。

材料2:吊脚楼是苗族传统民居建筑,也是我国南方的古老建筑形式之一。苗族人为了适应当地自然地理环境,在30°—70°的斜坡陡坎上,

创建了木质结构的吊脚楼。吊脚楼后半部

分建于倾斜度较大的山坡上,前半部分以

木柱支撑,形成吊脚柱,故称之为吊脚楼。

吊脚楼一般有三层:上层储谷,中层住人,

下层堆放杂物或圈养牲畜。

材料3:右图为“西江千户苗寨所在的

位置”及“吊脚楼景观图”。

(1)从地形角度分析西江千户苗寨村落选址的有利条件。

(2)传统民居建筑往往与当地的自然环境相适,根据材料二分析吊脚楼与当地自然环境的关系。

(3)苗寨吊脚楼建筑的保护面临着严峻的挑战,试简述原因。

问题探究

(1)海拔较高,夏季凉爽;山坡有利于排水;四面环山,冬季山地阻挡冷空气,更暖和。

(2)当地地形起伏大,吊脚楼能更好的适应当地的地形;该地植被覆盖率高,可为吊脚楼的建设带来充足材料;该地夏季气候湿热,吊脚楼下层悬空可以通风散热,上层干燥,可以储谷;较少对自然环境的破坏。

(3)吊脚楼建筑工艺的传承逐渐消失;地质崩塌、滑坡,及火灾等导致建筑实体毁损;外来文化的冲击,思想观念改变,是人们对吊脚楼缺乏认同感;现代建筑的介入,以及商业活动的发展给吊脚楼建筑的保护带来很大压力。

问题探究

同课章节目录