2.3 《峨日朵雪峰之侧》课件(共29张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2.3 《峨日朵雪峰之侧》课件(共29张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-19 10:07:21 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

峨日朵雪峰之侧

诗人柏桦曾说:“诗人比诗更复杂、更有魅力、也更重要。诗人的一生是他的诗篇最丰富、最可靠、最有意思的注脚,这个注脚当然要比诗更能让人怀有浓烈的兴味。”

细心吟咏诗篇,注重其韵律与情感的交织。

品味诗中充满表现力的词句与独到的艺术韵味,通过意象与境界去领略其多样的情感与思想。

感悟诗歌内含的谦逊而有力的生命气息。

学习目标

知人论世

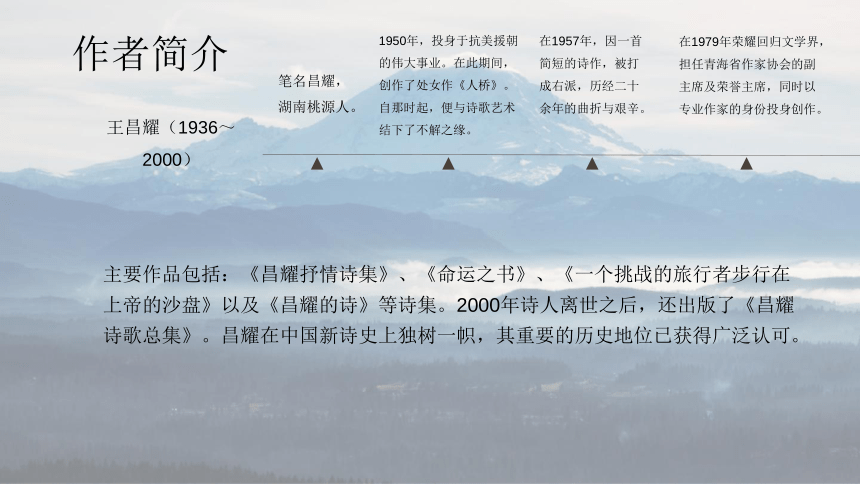

笔名昌耀,

湖南桃源人。

王昌耀(1936~2000)

1950年,投身于抗美援朝的伟大事业。在此期间,创作了处女作《人桥》。自那时起,便与诗歌艺术结下了不解之缘。

在1957年,因一首简短的诗作,被打成右派,历经二十余年的曲折与艰辛。

作者简介

在1979年荣耀回归文学界,担任青海省作家协会的副主席及荣誉主席,同时以专业作家的身份投身创作。

主要作品包括:《昌耀抒情诗集》、《命运之书》、《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》以及《昌耀的诗》等诗集。2000年诗人离世之后,还出版了《昌耀诗歌总集》。昌耀在中国新诗史上独树一帜,其重要的历史地位已获得广泛认可。

1957年,中共中央下达指令,全国范围内掀起了一场涉及社会各阶层的群众性反右派运动。随后,该运动急剧扩大,众多响应党的号召、仗义执言的知识分子与民主党派成员被错误地划为“右派分子”,遭受了不同程度的迫害。这首诗创作于1962年8月,当时作者因被定为右派,正在距离峨堡乡不远的青海省八宝农场接受劳动教养。

写作背景

朦胧诗随着文学的全面复苏应运而生,标志着一种新颖的诗歌艺术流派。该流派以诗人舒婷、北岛、顾城、寒露、梁小斌、食指、江河、芒克等杰出代表为领军人物。以下为其主要特点:

在诗作中深入探讨人的本质,以现实意识肯定人的自我价值和尊严。

注重表达创作主体内心的情感,充分抒发个人情感。

在艺术创作上广泛运用隐喻、暗示、通感等技巧,丰富了诗歌内涵,拓展了诗歌的想象空间。

代表作品包括《回答》、《致橡树》、《一切》。

朦胧诗

初读感悟

峨日朵雪峰位于青海海北藏族自治州境内,属于祁连山脉中的一座未命名山峰,紧邻祁连县峨堡镇,其山顶常年覆盖着皑皑白雪。大体上,可以说青海的绝大多数地区都位于峨日朵雪峰的西南部。

题目解说

诗歌写的是诗人在峨日朵雪峰之侧的所见所思。

题目“峨日朵雪峰之侧”的“侧”如何理解?

相关联想——雪峰之巅、雪峰之麓、雪峰之侧。

在峨日朵雪峰的半山腰,紧邻雪峰之侧。“这便是我目前能够抵达的极限了”,紧扣主题,彼此注释:“我”攀登至这险峻山峰的中段。这是一场历经磨难的攀爬,这是全力以赴才触及的点,这是我生命此刻所能触及的顶点。未来,定会有更新的高度等待我去挑战,而这一高度虽与目标尚有距离,却是自信满满、坚持不懈与现实妥协的交汇点。

峨日朵雪峰之侧

昌 耀

这是我此刻仅能征服的高度了:

我小心地探出前额,

惊异于薄壁那边

朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳

正决然跃入一片引力无穷的

山海。石砾不时滑坡,

引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,

像军旅远去的喊杀声。

我的指关节铆钉一样揳入巨石的罅隙

血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出。

诵读全诗,品味情感

呵,真渴望有一只雄鹰或雪豹与我为伍。

在锈蚀的岩壁;

但有一只小得可怜的蜘蛛

与我一同默享着这大自然赐予的

快慰。

全诗可以分为几部分,分别写出了什么内容?

第一部分位于首个句号之前,描绘了自然之美——那令人赞叹的雪峰日落壮丽景色。

第二部分则在首个句号之后,表达了克服逆境的生命感悟以及对生命力的由衷赞美。

整体感知

深度探究

研读第一部分:

诗人说我“惊异于”,诗人惊异什么呢?

朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳正决然跃入一片引力无穷的山海。

对太阳跃入大海的奇观感到惊叹。运用了“薄壁”、“峨日朵之雪”、“太阳”和“山海”等意象,勾勒出一幅宏伟的雪峰落日图景。

太阳、山海

朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳正决然跃入一片引力无穷的山海。

太阳与山海相映成趣,"太阳"代表着光明、未来与希望,尽管它曾"徘徊良久",但终究亮相,为人们带来新的憧憬。而"山海"则寓意着深不可测、失望之境,尽管它拥有"无尽的吸引力",人们依旧以各自的方式努力拼搏,勇往直前。

对雪峰落日和滑坡时壮丽景象这样的描写产生了怎么的效果?

石砾不时滑坡,引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,像军旅远去的喊杀声。

采用视听融合的艺术手法,滑坡与落日的坠落景象与攀登者的上升动作形成鲜明对比,由此产生的视听统一效果,不仅带来了审美层面的“壮丽”感受,同样也在读者的生理层面激发了紧张感。

石砾、深渊

石砾不时滑坡,引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,像军旅远去的喊杀声。

落日的坠落之势与石砾滑落的跌宕均指向沉沦。此处的石砾与无底深渊象征着人生路上的重重挫折与打击,它们挡在追求光明的征途上,不断考验着人们的决心与坚韧。

第二部分描绘了哪些意象?有什么样的表达效果

血滴、雄鹰、雪豹、蜘蛛。

血滴

血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出。

象征着奉献与坚定,它既记录了人们的牺牲、苦难和挑战,也展现了人们坚韧不拔、永不放弃的精神。

雄鹰、雪豹

呵,真渴望有一只雄鹰或雪豹与我为伍。

“雄鹰”与“雪豹”的形象,在作者笔下,象征着理想中的精神、意志与心灵,它们代表了一种真正的强大、雄壮与坚韧。这些形象,犹如英雄的典范,激励人们奋发向前,赋予人力量。

蜘蛛

但有一只小得可怜的蜘蛛/与我一同默享着这大自然赐予的/快慰。

“蜘蛛”映射了作者当下的真实处境,象征着其身为“囚徒”的境遇。它也隐喻着那些体型微小却坚韧不拔、默默无闻的英雄们。

诗人不去细致地描写“雄鹰或雪豹”这样大的意象,却写“蜘蛛”,有何意图?

这是诗人巧妙刻画的一幅“特写画面”,其中对生命的热爱和对生命力的颂扬,皆通过这只微小的蜘蛛得以传达。这个看似不起眼的细腻意象,比起常见的“雄鹰或雪豹”,显得更有力量,并能带来意想不到的感染力。雪峰、落日、山海、石块、岩石的缝隙、雄鹰、雪豹,以及锈迹斑斑的岩壁等一系列形象,共同塑造出雄壮、优美、崇高、紧张的审美意境,与蜘蛛的柔弱、可怜、默默享受的形象形成鲜明对照,凸显了生命的谦卑与坚韧,传递了对生命的深情热爱和对生命力的由衷赞颂。

描绘画面的时候采用了哪些表现方法?

视听融合:视觉上,“我”惊讶地目睹了壮美的雪峰落日风光;听觉上,滚落的石块激起深渊的轰鸣,仿佛军队的呐喊在远处消逝。视听的统一揭示了“我”在这 高山上的坚守并非轻而易举。

特写镜头:在岩壁上,一只小巧的蜘蛛与“我”相伴!对生命的热爱和对生命力的颂扬,正是通过这只微小的蜘蛛展现出来的。往往在不经意间,那些不起眼的小细节比起习以为常的壮丽景象,更能触动人心。

鲜明的对比展现两组意象:一边是强大与弱小,一边是光明与黑暗,一边是喧嚣与宁静,另一边是高耸与低洼。在峨日朵雪峰的峻岭旁,坚守巅峰的不是强大的雄鹰或矫健的雪豹,而是微不足道的蜘蛛。太阳的光辉不过是一场幻觉,被称作真理的幻影;堆积的石块只是狂热信念、盲目迷信、廉价乐观的象征。它们正一头扎进深邃而神秘的山水之中,向着那棕色的无底深渊滑落。原本以为是战场上冲锋陷阵的呐喊,却不过是“滑坡”的声响、“远去”的回音,而最终迎接这些的,唯有宁静与冷清。

诗人李以亮曾这样点评《峨日朵雪峰之侧》这首诗:一首孤绝的超越之诗。那么你认为这首诗表现的是孤绝之境的超越还是超越之后落入的孤绝?

这首诗揭示了昌耀在孤独境界中的升华:他身为一位孤独的诗人,始终保持着令人动容的忧郁与哀愁。在这情感背后,隐藏着他对生命本质与尊严的不懈追求与坚守。在诗篇中,昌耀既是一位冷静的旁观者,又是一位积极参与生命体验的探索者。他在这场诗的旅程中开启征服之旅,逐步完成旅程,实现了自我超越。

昌耀并未随波逐流,而是在峨日朵雪峰旁稳稳占据了自己的高地。这是生命意志与生命力量的壮丽展现,处于这种高度的生命必然是强健而雄壮的,定格在这险峻山峰的姿态无疑是胜利者的风采!

在这首诗中,诗人精心描绘了诸多审美意象,如炽热的太阳、洁白的俄日朵之雪、坚硬的巨石、巍峨的岩壁、细腻的蜘蛛。这些元素共同铸就了一种凝重而壮美的氛围,融合了岁月沉淀的情怀、古老而辽阔的高原风光以及博大的生命意识,形成了一个和谐统一的整体。诗作传达了诗人对生命的无限热爱和对生命力的崇高颂扬。

主旨

板书设计

完成同步资源的《课后巩固》

作业

结束

峨日朵雪峰之侧

诗人柏桦曾说:“诗人比诗更复杂、更有魅力、也更重要。诗人的一生是他的诗篇最丰富、最可靠、最有意思的注脚,这个注脚当然要比诗更能让人怀有浓烈的兴味。”

细心吟咏诗篇,注重其韵律与情感的交织。

品味诗中充满表现力的词句与独到的艺术韵味,通过意象与境界去领略其多样的情感与思想。

感悟诗歌内含的谦逊而有力的生命气息。

学习目标

知人论世

笔名昌耀,

湖南桃源人。

王昌耀(1936~2000)

1950年,投身于抗美援朝的伟大事业。在此期间,创作了处女作《人桥》。自那时起,便与诗歌艺术结下了不解之缘。

在1957年,因一首简短的诗作,被打成右派,历经二十余年的曲折与艰辛。

作者简介

在1979年荣耀回归文学界,担任青海省作家协会的副主席及荣誉主席,同时以专业作家的身份投身创作。

主要作品包括:《昌耀抒情诗集》、《命运之书》、《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》以及《昌耀的诗》等诗集。2000年诗人离世之后,还出版了《昌耀诗歌总集》。昌耀在中国新诗史上独树一帜,其重要的历史地位已获得广泛认可。

1957年,中共中央下达指令,全国范围内掀起了一场涉及社会各阶层的群众性反右派运动。随后,该运动急剧扩大,众多响应党的号召、仗义执言的知识分子与民主党派成员被错误地划为“右派分子”,遭受了不同程度的迫害。这首诗创作于1962年8月,当时作者因被定为右派,正在距离峨堡乡不远的青海省八宝农场接受劳动教养。

写作背景

朦胧诗随着文学的全面复苏应运而生,标志着一种新颖的诗歌艺术流派。该流派以诗人舒婷、北岛、顾城、寒露、梁小斌、食指、江河、芒克等杰出代表为领军人物。以下为其主要特点:

在诗作中深入探讨人的本质,以现实意识肯定人的自我价值和尊严。

注重表达创作主体内心的情感,充分抒发个人情感。

在艺术创作上广泛运用隐喻、暗示、通感等技巧,丰富了诗歌内涵,拓展了诗歌的想象空间。

代表作品包括《回答》、《致橡树》、《一切》。

朦胧诗

初读感悟

峨日朵雪峰位于青海海北藏族自治州境内,属于祁连山脉中的一座未命名山峰,紧邻祁连县峨堡镇,其山顶常年覆盖着皑皑白雪。大体上,可以说青海的绝大多数地区都位于峨日朵雪峰的西南部。

题目解说

诗歌写的是诗人在峨日朵雪峰之侧的所见所思。

题目“峨日朵雪峰之侧”的“侧”如何理解?

相关联想——雪峰之巅、雪峰之麓、雪峰之侧。

在峨日朵雪峰的半山腰,紧邻雪峰之侧。“这便是我目前能够抵达的极限了”,紧扣主题,彼此注释:“我”攀登至这险峻山峰的中段。这是一场历经磨难的攀爬,这是全力以赴才触及的点,这是我生命此刻所能触及的顶点。未来,定会有更新的高度等待我去挑战,而这一高度虽与目标尚有距离,却是自信满满、坚持不懈与现实妥协的交汇点。

峨日朵雪峰之侧

昌 耀

这是我此刻仅能征服的高度了:

我小心地探出前额,

惊异于薄壁那边

朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳

正决然跃入一片引力无穷的

山海。石砾不时滑坡,

引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,

像军旅远去的喊杀声。

我的指关节铆钉一样揳入巨石的罅隙

血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出。

诵读全诗,品味情感

呵,真渴望有一只雄鹰或雪豹与我为伍。

在锈蚀的岩壁;

但有一只小得可怜的蜘蛛

与我一同默享着这大自然赐予的

快慰。

全诗可以分为几部分,分别写出了什么内容?

第一部分位于首个句号之前,描绘了自然之美——那令人赞叹的雪峰日落壮丽景色。

第二部分则在首个句号之后,表达了克服逆境的生命感悟以及对生命力的由衷赞美。

整体感知

深度探究

研读第一部分:

诗人说我“惊异于”,诗人惊异什么呢?

朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳正决然跃入一片引力无穷的山海。

对太阳跃入大海的奇观感到惊叹。运用了“薄壁”、“峨日朵之雪”、“太阳”和“山海”等意象,勾勒出一幅宏伟的雪峰落日图景。

太阳、山海

朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳正决然跃入一片引力无穷的山海。

太阳与山海相映成趣,"太阳"代表着光明、未来与希望,尽管它曾"徘徊良久",但终究亮相,为人们带来新的憧憬。而"山海"则寓意着深不可测、失望之境,尽管它拥有"无尽的吸引力",人们依旧以各自的方式努力拼搏,勇往直前。

对雪峰落日和滑坡时壮丽景象这样的描写产生了怎么的效果?

石砾不时滑坡,引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,像军旅远去的喊杀声。

采用视听融合的艺术手法,滑坡与落日的坠落景象与攀登者的上升动作形成鲜明对比,由此产生的视听统一效果,不仅带来了审美层面的“壮丽”感受,同样也在读者的生理层面激发了紧张感。

石砾、深渊

石砾不时滑坡,引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,像军旅远去的喊杀声。

落日的坠落之势与石砾滑落的跌宕均指向沉沦。此处的石砾与无底深渊象征着人生路上的重重挫折与打击,它们挡在追求光明的征途上,不断考验着人们的决心与坚韧。

第二部分描绘了哪些意象?有什么样的表达效果

血滴、雄鹰、雪豹、蜘蛛。

血滴

血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出。

象征着奉献与坚定,它既记录了人们的牺牲、苦难和挑战,也展现了人们坚韧不拔、永不放弃的精神。

雄鹰、雪豹

呵,真渴望有一只雄鹰或雪豹与我为伍。

“雄鹰”与“雪豹”的形象,在作者笔下,象征着理想中的精神、意志与心灵,它们代表了一种真正的强大、雄壮与坚韧。这些形象,犹如英雄的典范,激励人们奋发向前,赋予人力量。

蜘蛛

但有一只小得可怜的蜘蛛/与我一同默享着这大自然赐予的/快慰。

“蜘蛛”映射了作者当下的真实处境,象征着其身为“囚徒”的境遇。它也隐喻着那些体型微小却坚韧不拔、默默无闻的英雄们。

诗人不去细致地描写“雄鹰或雪豹”这样大的意象,却写“蜘蛛”,有何意图?

这是诗人巧妙刻画的一幅“特写画面”,其中对生命的热爱和对生命力的颂扬,皆通过这只微小的蜘蛛得以传达。这个看似不起眼的细腻意象,比起常见的“雄鹰或雪豹”,显得更有力量,并能带来意想不到的感染力。雪峰、落日、山海、石块、岩石的缝隙、雄鹰、雪豹,以及锈迹斑斑的岩壁等一系列形象,共同塑造出雄壮、优美、崇高、紧张的审美意境,与蜘蛛的柔弱、可怜、默默享受的形象形成鲜明对照,凸显了生命的谦卑与坚韧,传递了对生命的深情热爱和对生命力的由衷赞颂。

描绘画面的时候采用了哪些表现方法?

视听融合:视觉上,“我”惊讶地目睹了壮美的雪峰落日风光;听觉上,滚落的石块激起深渊的轰鸣,仿佛军队的呐喊在远处消逝。视听的统一揭示了“我”在这 高山上的坚守并非轻而易举。

特写镜头:在岩壁上,一只小巧的蜘蛛与“我”相伴!对生命的热爱和对生命力的颂扬,正是通过这只微小的蜘蛛展现出来的。往往在不经意间,那些不起眼的小细节比起习以为常的壮丽景象,更能触动人心。

鲜明的对比展现两组意象:一边是强大与弱小,一边是光明与黑暗,一边是喧嚣与宁静,另一边是高耸与低洼。在峨日朵雪峰的峻岭旁,坚守巅峰的不是强大的雄鹰或矫健的雪豹,而是微不足道的蜘蛛。太阳的光辉不过是一场幻觉,被称作真理的幻影;堆积的石块只是狂热信念、盲目迷信、廉价乐观的象征。它们正一头扎进深邃而神秘的山水之中,向着那棕色的无底深渊滑落。原本以为是战场上冲锋陷阵的呐喊,却不过是“滑坡”的声响、“远去”的回音,而最终迎接这些的,唯有宁静与冷清。

诗人李以亮曾这样点评《峨日朵雪峰之侧》这首诗:一首孤绝的超越之诗。那么你认为这首诗表现的是孤绝之境的超越还是超越之后落入的孤绝?

这首诗揭示了昌耀在孤独境界中的升华:他身为一位孤独的诗人,始终保持着令人动容的忧郁与哀愁。在这情感背后,隐藏着他对生命本质与尊严的不懈追求与坚守。在诗篇中,昌耀既是一位冷静的旁观者,又是一位积极参与生命体验的探索者。他在这场诗的旅程中开启征服之旅,逐步完成旅程,实现了自我超越。

昌耀并未随波逐流,而是在峨日朵雪峰旁稳稳占据了自己的高地。这是生命意志与生命力量的壮丽展现,处于这种高度的生命必然是强健而雄壮的,定格在这险峻山峰的姿态无疑是胜利者的风采!

在这首诗中,诗人精心描绘了诸多审美意象,如炽热的太阳、洁白的俄日朵之雪、坚硬的巨石、巍峨的岩壁、细腻的蜘蛛。这些元素共同铸就了一种凝重而壮美的氛围,融合了岁月沉淀的情怀、古老而辽阔的高原风光以及博大的生命意识,形成了一个和谐统一的整体。诗作传达了诗人对生命的无限热爱和对生命力的崇高颂扬。

主旨

板书设计

完成同步资源的《课后巩固》

作业

结束

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读