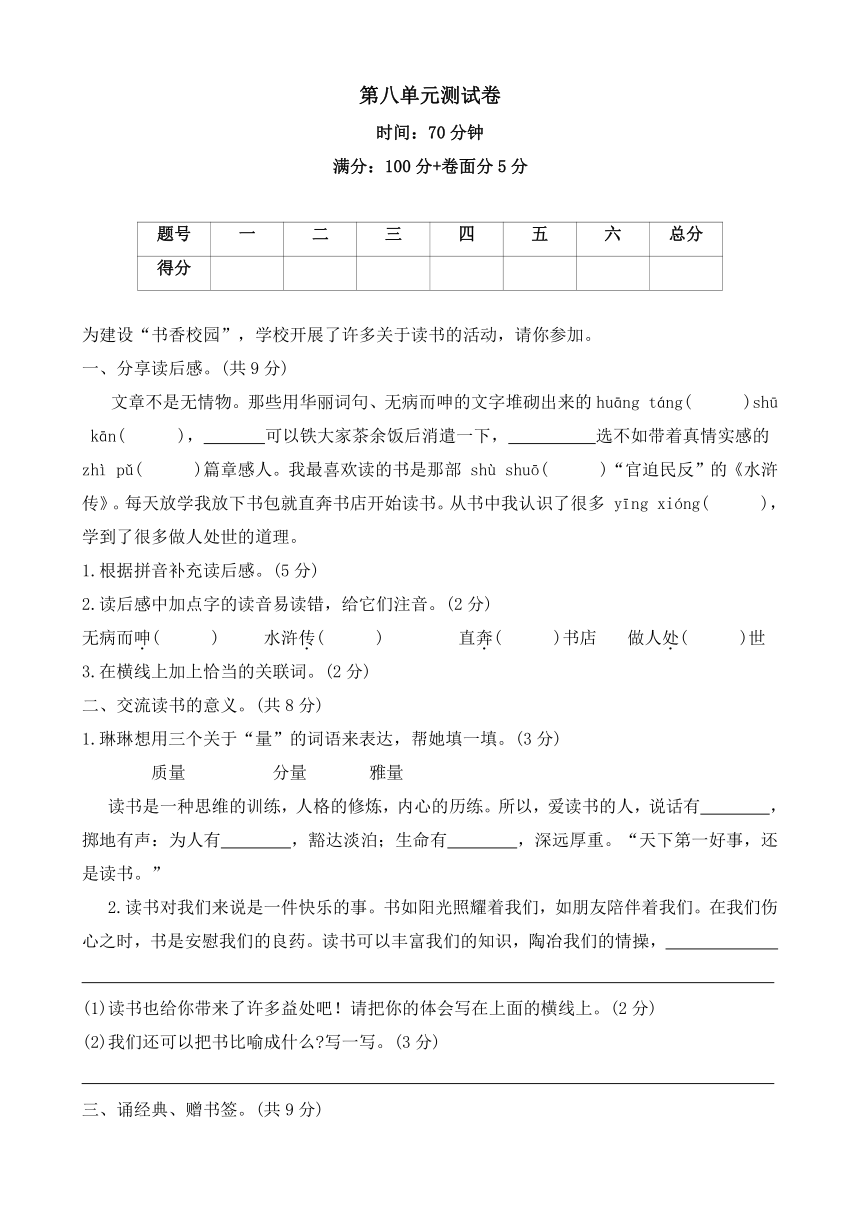

统编版2025--2026学年语文五年级上册第八单元测试卷 (有答案 )

文档属性

| 名称 | 统编版2025--2026学年语文五年级上册第八单元测试卷 (有答案 ) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 37.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-19 11:00:52 | ||

图片预览

文档简介

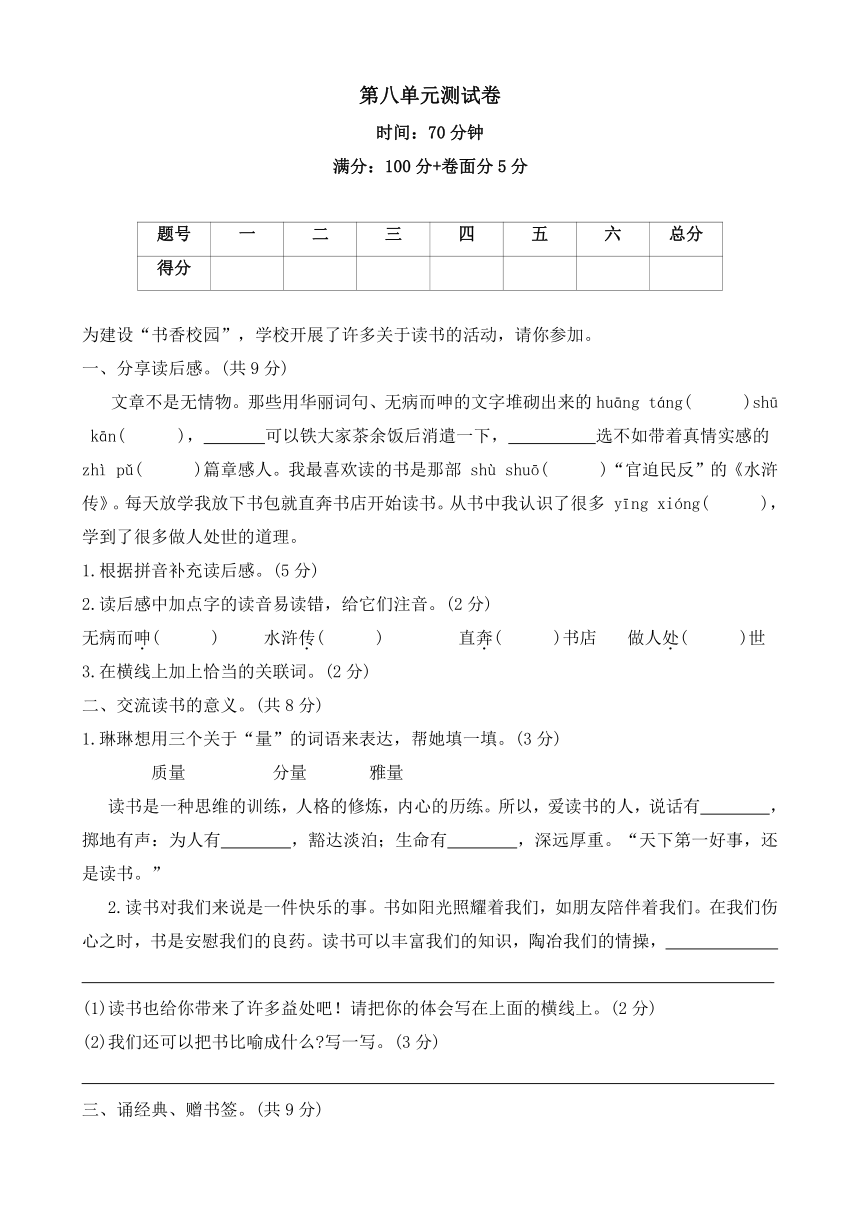

第八单元测试卷

时间:70分钟

满分:100分+卷面分5分

题号 一 二 三 四 五 六 总分

得分

为建设“书香校园”,学校开展了许多关于读书的活动,请你参加。

一、分享读后感。(共9分)

文章不是无情物。那些用华丽词句、无病而呻的文字堆砌出来的huāng táng( )shū kān( ), 可以铁大家茶余饭后消遣一下, 选不如带着真情实感的 zhì pǔ( )篇章感人。我最喜欢读的书是那部 shù shuō( )“官迫民反”的《水浒传》。每天放学我放下书包就直奔书店开始读书。从书中我认识了很多 yīng xióng( ),学到了很多做人处世的道理。

1.根据拼音补充读后感。(5分)

2.读后感中加点字的读音易读错,给它们注音。(2分)

无病而呻( ) 水浒传( ) 直奔( )书店 做人处( )世

3.在横线上加上恰当的关联词。(2分)

二、交流读书的意义。(共8分)

1.琳琳想用三个关于“量”的词语来表达,帮她填一填。(3分)

质量 分量 雅量

读书是一种思维的训练,人格的修炼,内心的历练。所以,爱读书的人,说话有 ,掷地有声:为人有 ,豁达淡泊;生命有 ,深远厚重。“天下第一好事,还是读书。”

2.读书对我们来说是一件快乐的事。书如阳光照耀着我们,如朋友陪伴着我们。在我们伤心之时,书是安慰我们的良药。读书可以丰富我们的知识,陶冶我们的情操,

(1)读书也给你带来了许多益处吧!请把你的体会写在上面的横线上。(2分)

(2)我们还可以把书比喻成什么 写一写。(3分)

三、诵经典、赠书签。(共9分)

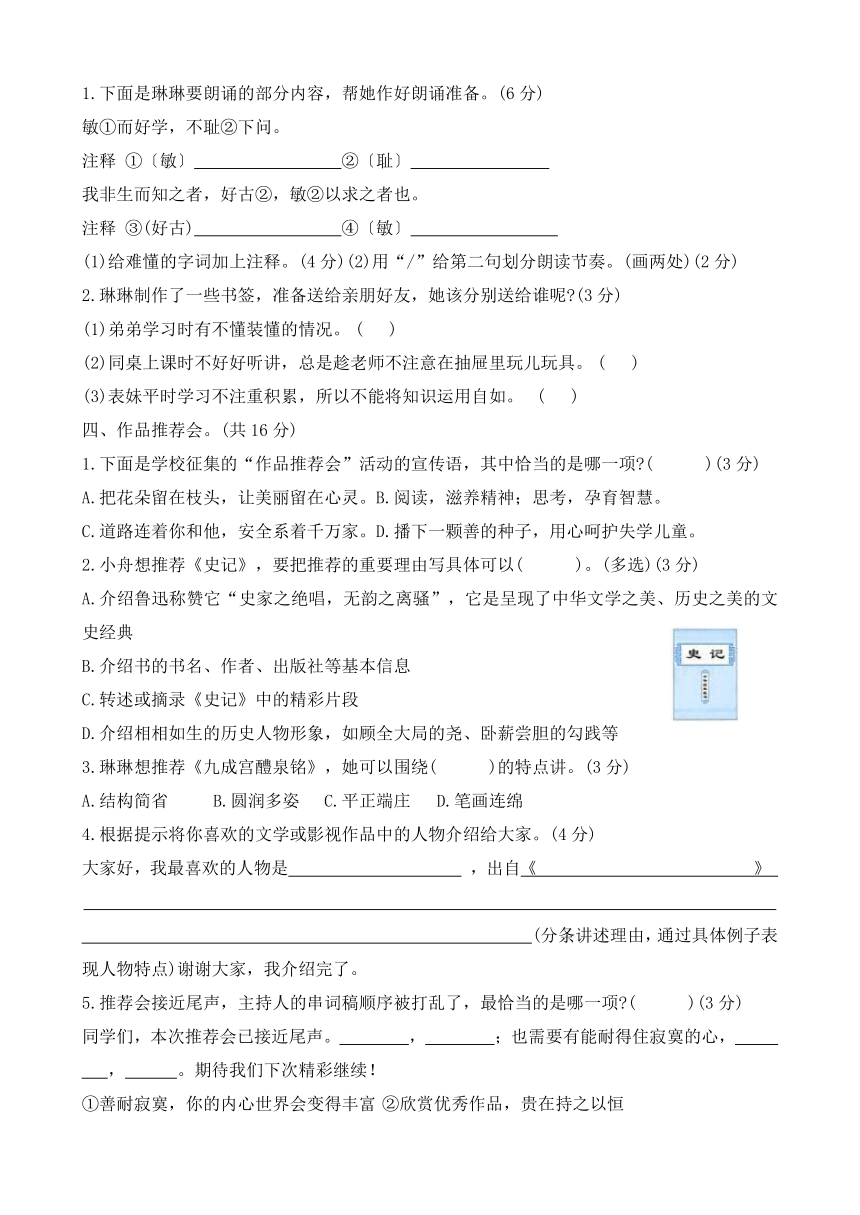

1.下面是琳琳要朗诵的部分内容,帮她作好朗诵准备。(6分)

敏①而好学,不耻②下问。

注释 ①〔敏〕 ②〔耻〕

我非生而知之者,好古②,敏②以求之者也。

注释 ③(好古) ④〔敏〕

(1)给难懂的字词加上注释。(4分)(2)用“/”给第二句划分朗读节奏。(画两处)(2分)

2.琳琳制作了一些书签,准备送给亲朋好友,她该分别送给谁呢 (3分)

(1)弟弟学习时有不懂装懂的情况。 ( )

(2)同桌上课时不好好听讲,总是趁老师不注意在抽屉里玩儿玩具。 ( )

(3)表妹平时学习不注重积累,所以不能将知识运用自如。 ( )

四、作品推荐会。(共16分)

1.下面是学校征集的“作品推荐会”活动的宣传语,其中恰当的是哪一项 ( )(3分)

A.把花朵留在枝头,让美丽留在心灵。B.阅读,滋养精神;思考,孕育智慧。

C.道路连着你和他,安全系着千万家。D.播下一颗善的种子,用心呵护失学儿童。

2.小舟想推荐《史记》,要把推荐的重要理由写具体可以( )。(多选)(3分)

A.介绍鲁迅称赞它“史家之绝唱,无韵之离骚”,它是呈现了中华文学之美、历史之美的文史经典

B.介绍书的书名、作者、出版社等基本信息

C.转述或摘录《史记》中的精彩片段

D.介绍相相如生的历史人物形象,如顾全大局的尧、卧薪尝胆的勾践等

3.琳琳想推荐《九成宫醴泉铭》,她可以围绕( )的特点讲。(3分)

A.结构简省 B.圆润多姿 C.平正端庄 D.笔画连绵

4.根据提示将你喜欢的文学或影视作品中的人物介绍给大家。(4分)

大家好,我最喜欢的人物是 ,出自《 》 (分条讲述理由,通过具体例子表现人物特点)谢谢大家,我介绍完了。

5.推荐会接近尾声,主持人的串词稿顺序被打乱了,最恰当的是哪一项 ( )(3分)

同学们,本次推荐会已接近尾声。 , ;也需要有能耐得住寂寞的心, , 。期待我们下次精彩继续!

①善耐寂寞,你的内心世界会变得丰富 ②欣赏优秀作品,贵在持之以恒

③不要因为这份寂寞与单调,你就感到厌烦无味,与优秀作品渐行渐远

④不能心血来潮,高兴时拼命看,兴头过后就丢到一旁

①②④③ B. ②④①③ C. ②①③④ D. ②①④③

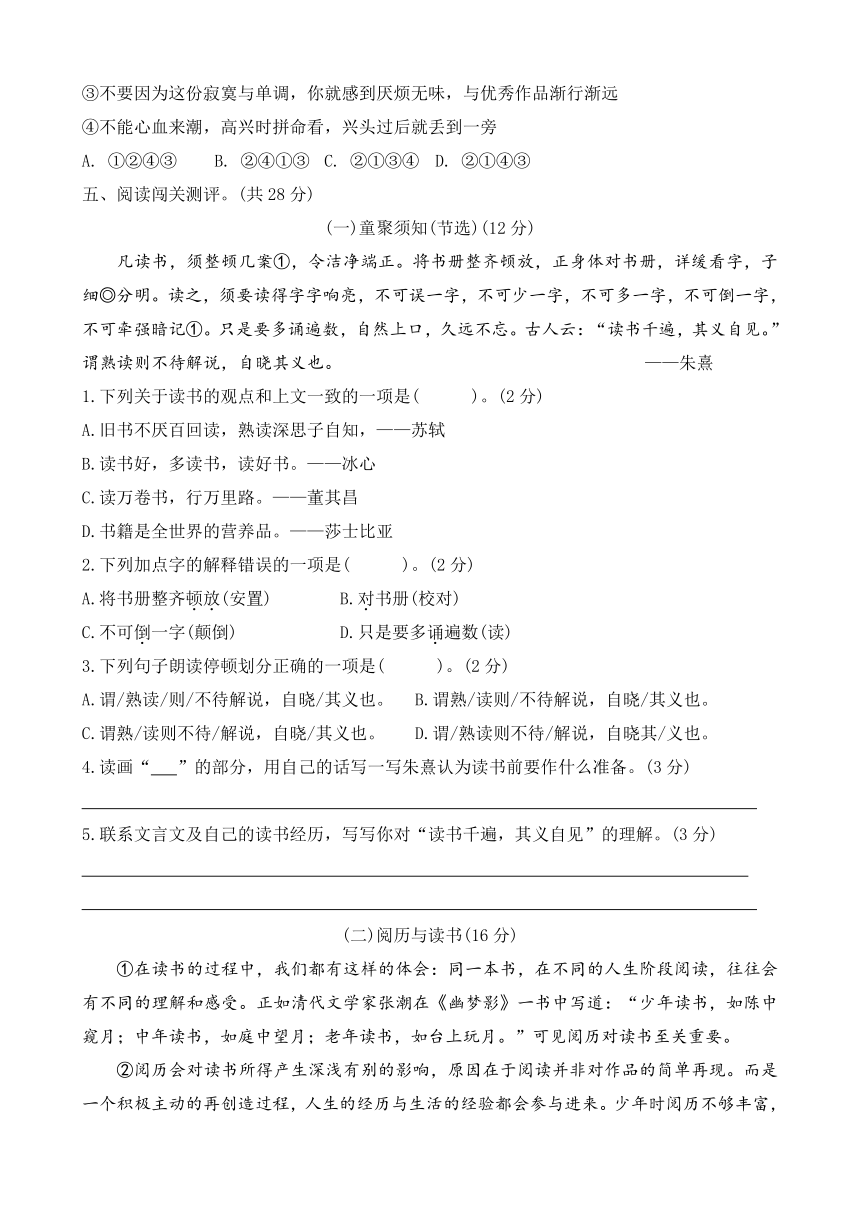

五、阅读闯关测评。(共28分)

(一)童聚须知(节选)(12分)

凡读书,须整顿几案①,令洁净端正。将书册整齐顿放,正身体对书册,详缓看字,子细◎分明。读之,须要读得字字响亮,不可误一字,不可少一字,不可多一字,不可倒一字,不可牵强暗记①。只是要多诵遍数,自然上口,久远不忘。古人云:“读书千遍,其义自见。”谓熟读则不待解说,自晓其义也。 ——朱熹

1.下列关于读书的观点和上文一致的一项是( )。(2分)

A.旧书不厌百回读,熟读深思子自知,——苏轼

B.读书好,多读书,读好书。——冰心

C.读万卷书,行万里路。——董其昌

D.书籍是全世界的营养品。——莎士比亚

2.下列加点字的解释错误的一项是( )。(2分)

A.将书册整齐顿放(安置) B.对书册(校对)

C.不可倒一字(颠倒) D.只是要多诵遍数(读)

3.下列句子朗读停顿划分正确的一项是( )。(2分)

A.谓/熟读/则/不待解说,自晓/其义也。 B.谓熟/读则/不待解说,自晓/其义也。

C.谓熟/读则不待/解说,自晓/其义也。 D.谓/熟读则不待/解说,自晓其/义也。

4.读画“ ”的部分,用自己的话写一写朱熹认为读书前要作什么准备。(3分)

5.联系文言文及自己的读书经历,写写你对“读书千遍,其义自见”的理解。(3分)

(二)阅历与读书(16分)

①在读书的过程中,我们都有这样的体会:同一本书,在不同的人生阶段阅读,往往会有不同的理解和感受。正如清代文学家张潮在《幽梦影》一书中写道:“少年读书,如陈中窥月;中年读书,如庭中望月;老年读书,如台上玩月。”可见阅历对读书至关重要。

②阅历会对读书所得产生深浅有别的影响,原因在于阅读并非对作品的简单再现。而是一个积极主动的再创造过程,人生的经历与生活的经验都会参与进来。少年时阅历不够丰富,洞察力、理解力有所欠缺,所以在读书时往往容易只看其中一点或几点,对书中蕴含的丰富意义难以全面把握。随着年龄的增长,眼界学识、经验阅历以及分析问题、理解问题的能力都有大幅度的改变,往往能够从更高的层次、更广的视角观察问题,能够看得更加透彻。生活阅历越丰富,越有助于人们对作品的全面理解和深刻把握。

③那么,该如何丰富阅历呢 一般来说,一个人的生活阅历是不是丰富,往往与其生活经历密切相关。然而经历不等于阅历。经历只是一种经过,形成的是对事物表象的感性认知;阅历则是在表象的基础上对经历进行思考、领悟、概括、提炼,是感性与理性的有机统一。只有勤于反思,才能从经历中领悟到人生的真谛,才能让经历升华成阅历。但对于人生经历并不丰富的年轻人来说,要丰富自己的阅历,最有效便捷的方法是读书。读书,与智者对话,向圣人讨教,从他人的经历中获得经验教训,从前人的论述中获得启迪,赢得智慧,增长阅历。读万卷书,行万里路,人不能任意拉长生命的长度,但可以在不断经历与不断读书中拓宽生命的宽度。

④阅历助益读书,读书增长阅历,但这并不意味着读书和阅历可以互相替代。不少人在年轻的时候,迫于升学、就业的现实压力,两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书;到中年后,自认为有几十年的阅历,早已洞察世事,不需要再到书中寻求人生真谛,阅读的动力大大减少。这都是不对的。读书和阅历都是获取知识的重要源泉,在“有字之书”中透彻理解书中寓意,在“无字之书”中深入领悟生活哲理,二者不可偏废。只有二者紧密结合,既博览群书,又勇于实践,以阅读拓展阅历,以阅历深化阅读,才能做到读书和阅历相长,在二者的相辅相成中更好地学习和工作。

1.下列对“阅历”的理解,不符合文章意思的是哪一项 ( )(3分)

A.对经历进行理性思考、领悟、概括、提炼才能形成阅历。

B.阅历不等于经历,经历是种经过,它只是阅历的基础。

C.经验和教训增多,对事物的见解逐渐深入,阅历就会越来越丰富。

D.它与年龄相关,随着年龄的增长,经历的事增多,阅历就一定会丰富。

2.作者围绕“阅历与读书”这个话题,分别从 、 、 、 这几个方面来阐述,表达了自己的观点。(4分)

3.读第③段,说说作者认为应如何丰富阅历。(2分)

4.读第④段中画“ ”的句子,说说你对“有字之书”“无字之书”的理解。(3分)

5.第①段中的“同一本书,在不同的人生阶段阅读,往往会有不同的理解和感受”是什么意思 请你从文中找到相关内容进行说明。(4分)

六、【分享读书故事】读一本好书如同交一个好朋友,写一写你的读书故事。400字左右。(共30分)

第八单元答案

一、1.荒唐 书刊 质朴 述说 英雄

2. shēn zhuàn bèn chǔ

3. 示例:虽然……但是……

二、1.分量 雅量 质量

2.示例:(1)开阔我们的眼界 (2)书是钥匙,能帮我们打开智慧的大门。

三、1. (1)①此处指聪敏。 ②以 为耻。③喜好古代文化。 ④此处指勤勉。 (2)我非/生而知之者,好古,敏/以求之者也。

2.(1)B (2)A (3)C

四、1. B 2. ACD 3. C

4.示例:孙悟空 西游记 首先,孙悟空是一个有责任心的人物,每次唐僧被妖怪捉走,他都尽力营救。其次,孙悟空有火眼金睛,明辨善恶。比如,在白虎岭,孙悟空三次识破了白骨精的变化,保护了唐僧。最后,我最欣赏的是他敢于反抗的精神,无畏地大闹天宫。

5. B

五、(一)

1. A2. B3. A

4.示例:①整理书桌,保持干净端正:②将书册摆放整齐;③端正坐姿,正对书册。

5.示例:这句话强调反复诵读的重要性。朱熹认为,读熟后无须他人讲解,自会领悟书中深意。例如,我读《论语》时,初读似懂非懂,多读几遍后,对“温故而知新”的理解逐渐深刻,体会到复习的意义。可见,熟读是理解的基础。

(二)

1. D

2.阅历对读书很重要 阅历会对读书所得产生影响的原因 如何丰富阅历 阅历和读书都很重要

3.勤于反思,从经历中领悟到人生的真谛 读书,从他人的经历中获得经验教训,从前人的论述中获得启迪,赢得智慧

4.“有字之书”指真正的书,装订成册的著作:“无字之书”指人的生活阅历。

5.少年时洞察力、理解力有所欠缺,所以往往对书中蕴含的意义难以全面把握。随着年龄的增长,眼界学识、经验阅历以及分析问题、理解问题的能力都有大幅度的改变,看问题更加透彻。

六、略

时间:70分钟

满分:100分+卷面分5分

题号 一 二 三 四 五 六 总分

得分

为建设“书香校园”,学校开展了许多关于读书的活动,请你参加。

一、分享读后感。(共9分)

文章不是无情物。那些用华丽词句、无病而呻的文字堆砌出来的huāng táng( )shū kān( ), 可以铁大家茶余饭后消遣一下, 选不如带着真情实感的 zhì pǔ( )篇章感人。我最喜欢读的书是那部 shù shuō( )“官迫民反”的《水浒传》。每天放学我放下书包就直奔书店开始读书。从书中我认识了很多 yīng xióng( ),学到了很多做人处世的道理。

1.根据拼音补充读后感。(5分)

2.读后感中加点字的读音易读错,给它们注音。(2分)

无病而呻( ) 水浒传( ) 直奔( )书店 做人处( )世

3.在横线上加上恰当的关联词。(2分)

二、交流读书的意义。(共8分)

1.琳琳想用三个关于“量”的词语来表达,帮她填一填。(3分)

质量 分量 雅量

读书是一种思维的训练,人格的修炼,内心的历练。所以,爱读书的人,说话有 ,掷地有声:为人有 ,豁达淡泊;生命有 ,深远厚重。“天下第一好事,还是读书。”

2.读书对我们来说是一件快乐的事。书如阳光照耀着我们,如朋友陪伴着我们。在我们伤心之时,书是安慰我们的良药。读书可以丰富我们的知识,陶冶我们的情操,

(1)读书也给你带来了许多益处吧!请把你的体会写在上面的横线上。(2分)

(2)我们还可以把书比喻成什么 写一写。(3分)

三、诵经典、赠书签。(共9分)

1.下面是琳琳要朗诵的部分内容,帮她作好朗诵准备。(6分)

敏①而好学,不耻②下问。

注释 ①〔敏〕 ②〔耻〕

我非生而知之者,好古②,敏②以求之者也。

注释 ③(好古) ④〔敏〕

(1)给难懂的字词加上注释。(4分)(2)用“/”给第二句划分朗读节奏。(画两处)(2分)

2.琳琳制作了一些书签,准备送给亲朋好友,她该分别送给谁呢 (3分)

(1)弟弟学习时有不懂装懂的情况。 ( )

(2)同桌上课时不好好听讲,总是趁老师不注意在抽屉里玩儿玩具。 ( )

(3)表妹平时学习不注重积累,所以不能将知识运用自如。 ( )

四、作品推荐会。(共16分)

1.下面是学校征集的“作品推荐会”活动的宣传语,其中恰当的是哪一项 ( )(3分)

A.把花朵留在枝头,让美丽留在心灵。B.阅读,滋养精神;思考,孕育智慧。

C.道路连着你和他,安全系着千万家。D.播下一颗善的种子,用心呵护失学儿童。

2.小舟想推荐《史记》,要把推荐的重要理由写具体可以( )。(多选)(3分)

A.介绍鲁迅称赞它“史家之绝唱,无韵之离骚”,它是呈现了中华文学之美、历史之美的文史经典

B.介绍书的书名、作者、出版社等基本信息

C.转述或摘录《史记》中的精彩片段

D.介绍相相如生的历史人物形象,如顾全大局的尧、卧薪尝胆的勾践等

3.琳琳想推荐《九成宫醴泉铭》,她可以围绕( )的特点讲。(3分)

A.结构简省 B.圆润多姿 C.平正端庄 D.笔画连绵

4.根据提示将你喜欢的文学或影视作品中的人物介绍给大家。(4分)

大家好,我最喜欢的人物是 ,出自《 》 (分条讲述理由,通过具体例子表现人物特点)谢谢大家,我介绍完了。

5.推荐会接近尾声,主持人的串词稿顺序被打乱了,最恰当的是哪一项 ( )(3分)

同学们,本次推荐会已接近尾声。 , ;也需要有能耐得住寂寞的心, , 。期待我们下次精彩继续!

①善耐寂寞,你的内心世界会变得丰富 ②欣赏优秀作品,贵在持之以恒

③不要因为这份寂寞与单调,你就感到厌烦无味,与优秀作品渐行渐远

④不能心血来潮,高兴时拼命看,兴头过后就丢到一旁

①②④③ B. ②④①③ C. ②①③④ D. ②①④③

五、阅读闯关测评。(共28分)

(一)童聚须知(节选)(12分)

凡读书,须整顿几案①,令洁净端正。将书册整齐顿放,正身体对书册,详缓看字,子细◎分明。读之,须要读得字字响亮,不可误一字,不可少一字,不可多一字,不可倒一字,不可牵强暗记①。只是要多诵遍数,自然上口,久远不忘。古人云:“读书千遍,其义自见。”谓熟读则不待解说,自晓其义也。 ——朱熹

1.下列关于读书的观点和上文一致的一项是( )。(2分)

A.旧书不厌百回读,熟读深思子自知,——苏轼

B.读书好,多读书,读好书。——冰心

C.读万卷书,行万里路。——董其昌

D.书籍是全世界的营养品。——莎士比亚

2.下列加点字的解释错误的一项是( )。(2分)

A.将书册整齐顿放(安置) B.对书册(校对)

C.不可倒一字(颠倒) D.只是要多诵遍数(读)

3.下列句子朗读停顿划分正确的一项是( )。(2分)

A.谓/熟读/则/不待解说,自晓/其义也。 B.谓熟/读则/不待解说,自晓/其义也。

C.谓熟/读则不待/解说,自晓/其义也。 D.谓/熟读则不待/解说,自晓其/义也。

4.读画“ ”的部分,用自己的话写一写朱熹认为读书前要作什么准备。(3分)

5.联系文言文及自己的读书经历,写写你对“读书千遍,其义自见”的理解。(3分)

(二)阅历与读书(16分)

①在读书的过程中,我们都有这样的体会:同一本书,在不同的人生阶段阅读,往往会有不同的理解和感受。正如清代文学家张潮在《幽梦影》一书中写道:“少年读书,如陈中窥月;中年读书,如庭中望月;老年读书,如台上玩月。”可见阅历对读书至关重要。

②阅历会对读书所得产生深浅有别的影响,原因在于阅读并非对作品的简单再现。而是一个积极主动的再创造过程,人生的经历与生活的经验都会参与进来。少年时阅历不够丰富,洞察力、理解力有所欠缺,所以在读书时往往容易只看其中一点或几点,对书中蕴含的丰富意义难以全面把握。随着年龄的增长,眼界学识、经验阅历以及分析问题、理解问题的能力都有大幅度的改变,往往能够从更高的层次、更广的视角观察问题,能够看得更加透彻。生活阅历越丰富,越有助于人们对作品的全面理解和深刻把握。

③那么,该如何丰富阅历呢 一般来说,一个人的生活阅历是不是丰富,往往与其生活经历密切相关。然而经历不等于阅历。经历只是一种经过,形成的是对事物表象的感性认知;阅历则是在表象的基础上对经历进行思考、领悟、概括、提炼,是感性与理性的有机统一。只有勤于反思,才能从经历中领悟到人生的真谛,才能让经历升华成阅历。但对于人生经历并不丰富的年轻人来说,要丰富自己的阅历,最有效便捷的方法是读书。读书,与智者对话,向圣人讨教,从他人的经历中获得经验教训,从前人的论述中获得启迪,赢得智慧,增长阅历。读万卷书,行万里路,人不能任意拉长生命的长度,但可以在不断经历与不断读书中拓宽生命的宽度。

④阅历助益读书,读书增长阅历,但这并不意味着读书和阅历可以互相替代。不少人在年轻的时候,迫于升学、就业的现实压力,两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书;到中年后,自认为有几十年的阅历,早已洞察世事,不需要再到书中寻求人生真谛,阅读的动力大大减少。这都是不对的。读书和阅历都是获取知识的重要源泉,在“有字之书”中透彻理解书中寓意,在“无字之书”中深入领悟生活哲理,二者不可偏废。只有二者紧密结合,既博览群书,又勇于实践,以阅读拓展阅历,以阅历深化阅读,才能做到读书和阅历相长,在二者的相辅相成中更好地学习和工作。

1.下列对“阅历”的理解,不符合文章意思的是哪一项 ( )(3分)

A.对经历进行理性思考、领悟、概括、提炼才能形成阅历。

B.阅历不等于经历,经历是种经过,它只是阅历的基础。

C.经验和教训增多,对事物的见解逐渐深入,阅历就会越来越丰富。

D.它与年龄相关,随着年龄的增长,经历的事增多,阅历就一定会丰富。

2.作者围绕“阅历与读书”这个话题,分别从 、 、 、 这几个方面来阐述,表达了自己的观点。(4分)

3.读第③段,说说作者认为应如何丰富阅历。(2分)

4.读第④段中画“ ”的句子,说说你对“有字之书”“无字之书”的理解。(3分)

5.第①段中的“同一本书,在不同的人生阶段阅读,往往会有不同的理解和感受”是什么意思 请你从文中找到相关内容进行说明。(4分)

六、【分享读书故事】读一本好书如同交一个好朋友,写一写你的读书故事。400字左右。(共30分)

第八单元答案

一、1.荒唐 书刊 质朴 述说 英雄

2. shēn zhuàn bèn chǔ

3. 示例:虽然……但是……

二、1.分量 雅量 质量

2.示例:(1)开阔我们的眼界 (2)书是钥匙,能帮我们打开智慧的大门。

三、1. (1)①此处指聪敏。 ②以 为耻。③喜好古代文化。 ④此处指勤勉。 (2)我非/生而知之者,好古,敏/以求之者也。

2.(1)B (2)A (3)C

四、1. B 2. ACD 3. C

4.示例:孙悟空 西游记 首先,孙悟空是一个有责任心的人物,每次唐僧被妖怪捉走,他都尽力营救。其次,孙悟空有火眼金睛,明辨善恶。比如,在白虎岭,孙悟空三次识破了白骨精的变化,保护了唐僧。最后,我最欣赏的是他敢于反抗的精神,无畏地大闹天宫。

5. B

五、(一)

1. A2. B3. A

4.示例:①整理书桌,保持干净端正:②将书册摆放整齐;③端正坐姿,正对书册。

5.示例:这句话强调反复诵读的重要性。朱熹认为,读熟后无须他人讲解,自会领悟书中深意。例如,我读《论语》时,初读似懂非懂,多读几遍后,对“温故而知新”的理解逐渐深刻,体会到复习的意义。可见,熟读是理解的基础。

(二)

1. D

2.阅历对读书很重要 阅历会对读书所得产生影响的原因 如何丰富阅历 阅历和读书都很重要

3.勤于反思,从经历中领悟到人生的真谛 读书,从他人的经历中获得经验教训,从前人的论述中获得启迪,赢得智慧

4.“有字之书”指真正的书,装订成册的著作:“无字之书”指人的生活阅历。

5.少年时洞察力、理解力有所欠缺,所以往往对书中蕴含的意义难以全面把握。随着年龄的增长,眼界学识、经验阅历以及分析问题、理解问题的能力都有大幅度的改变,看问题更加透彻。

六、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地