河北省邢台市邢襄联盟2025届高三上学期开学联考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北省邢台市邢襄联盟2025届高三上学期开学联考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 588.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-19 20:52:19 | ||

图片预览

文档简介

河北省邢台市邢襄联盟2024-2025学年高三上学期开学考试历史试题

一、单选题

1.考古工作者研究发现,从新石器时代早期到新石器时代晚期,河北平原东西两侧形成了不同的文化系统,东侧出土的遗存自始至终都有一条稳定的脉络(谱系);西侧出土的遗存存在多种文化因素,其面貌有些驳杂。这一差异可用于说明,新石器时代( )

A.跨区域贸易的兴起 B.龙山文化的辐射力

C.“万邦”的竞争角逐 D.文化发展的多元性

2.战国后期,赵武灵王曾感叹“今中山在我腹心,(赵国)北有燕,东有胡,西有林胡、楼烦、秦韩之边,而无强兵之救……”;他又担心“吾将胡服骑射以教百姓,而世必议寡人”,大臣则以“舜舞有苗,禹袒裸国”等不循礼法但有功于国的举动相劝。赵武灵王的言论( )

A.凸显自身穷兵黩武 B.说明赵国军力最弱 C.源于华夏认同增强 D.意在营造改革氛围

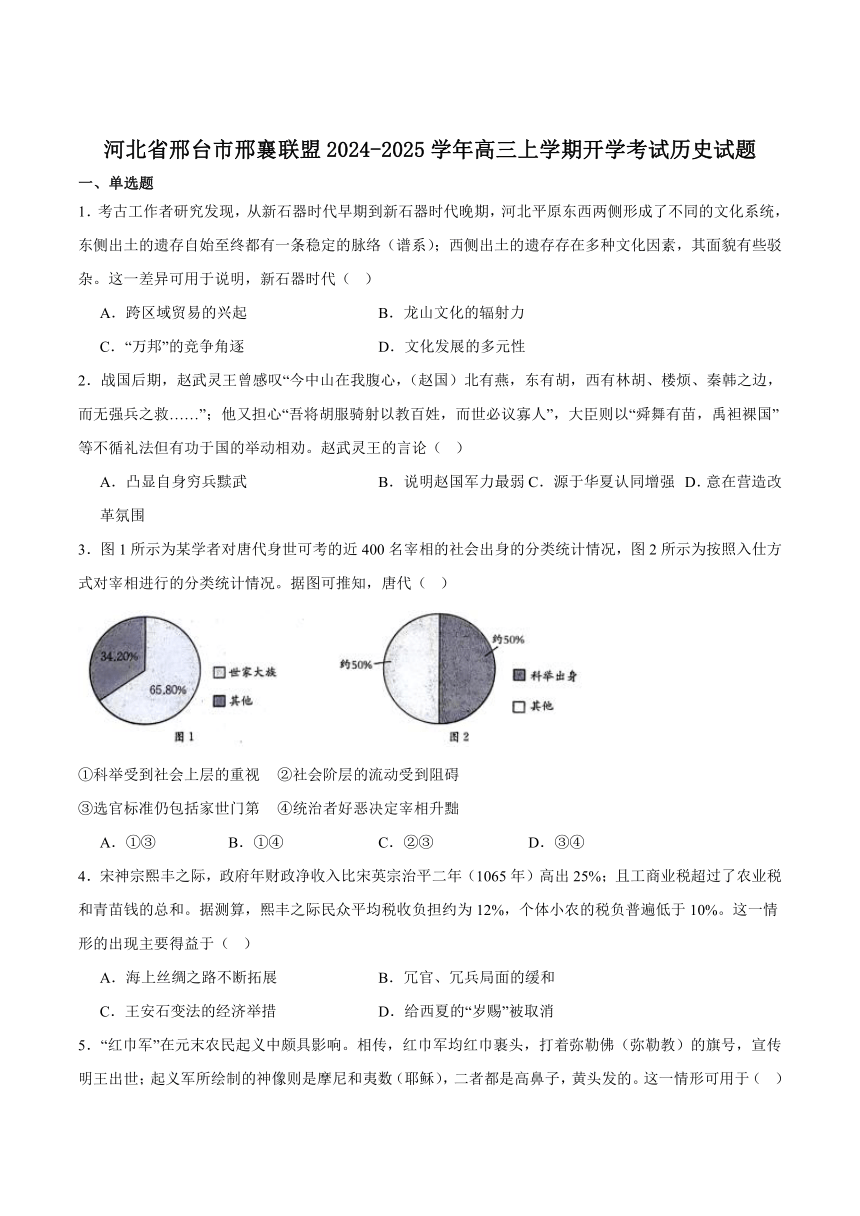

3.图1所示为某学者对唐代身世可考的近400名宰相的社会出身的分类统计情况,图2所示为按照入仕方式对宰相进行的分类统计情况。据图可推知,唐代( )

①科举受到社会上层的重视 ②社会阶层的流动受到阻碍

③选官标准仍包括家世门第 ④统治者好恶决定宰相升黜

A.①③ B.①④ C.②③ D.③④

4.宋神宗熙丰之际,政府年财政净收入比宋英宗治平二年(1065年)高出25%;且工商业税超过了农业税和青苗钱的总和。据测算,熙丰之际民众平均税收负担约为12%,个体小农的税负普遍低于10%。这一情形的出现主要得益于( )

A.海上丝绸之路不断拓展 B.冗官、冗兵局面的缓和

C.王安石变法的经济举措 D.给西夏的“岁赐”被取消

5.“红巾军”在元末农民起义中颇具影响。相传,红巾军均红巾裹头,打着弥勒佛(弥勒教)的旗号,宣传明王出世;起义军所绘制的神像则是摩尼和夷数(耶稣),二者都是高鼻子,黄头发的。这一情形可用于( )

A.证实基督教传入中原的时间 B.印证中国民间信仰的包容性

C.说明元朝以藏传佛教为国教 D.解释元末农民起义的群众性

6.“经筵”是专为皇帝讲经论史而设立的御前讲席。唐宋时期,侍讲学士成为正式官职,甚至被皇帝留在禁中以备询问。明初并无经筵,明英宗时有大臣上《请开经筵疏》,获准,但明中后期的经筵常以进献讲章的形式展开,几乎成了单纯的礼节性活动。经筵的演变实质上反映出( )

A.君主专制的强化 B.内阁制度的异变 C.儒士地位的提高 D.贵族教育的没落

7.一位法国学者将某场战争的终结称为近代北京的“序曲”,这场战争后,北京重开教堂,允准西方各国进京设立医院、银行、学校等机构。该学者提及的这场战争( )

A.激发了“以夷为师”的新思潮 B.推动了民众的思想解放

C.加快了中外反动势力的勾结 D.揭开了洋务运动的序幕

8.20世纪初,有立宪派人士称:从文化上看,“满、汉人等,殆皆同一民族”;明代与清代这二百多年来,只有君主的姓氏不同,但都是一家一姓的专制统治,国内生活的各族并无二致。这一言论主要针对( )

A.边疆危机的频繁化 B.列强瓜分中国的阴谋

C.革命派的民族主义 D.顽固派对立宪的阻挠

9.1941年11月,国民参政会(代表民意的最高咨询机关)通过了《请政府明令各机关不得借故禁用女职员,以符男女职业机会均等之原则案》;次年2月,国民政府发布通令,要求“全国机关团体用人不得限制性别”,“不得以女职员结婚或生育而停职”。这反映出( )

A.妇女解放运动蓬勃发展 B.政治舆论督促民权保障

C.大后方的民生问题凸显 D.国民政府营造社会新风

10.新中国成立初期,福建地区的扫盲读本中多有新旧社会对比内容,如某篇课文借用老农的口吻说,旧社会“不讲理,富人享福,穷人受气”;新社会“好汉懒汉分高低”,“活一年,好一年,日子越过越香甜”。这一做法意在( )

A.革除封建旧俗 B.强化政治认同 C.宣传土改成果 D.普及基础教育

11.1988年,全国人大确定采用“修正案”的方式进行宪法修改,宪法的原文不动,也不重新公布宪法。1993年,全国人大决定每次修宪后出版两个文本:一个是1982年通过的宪法并附修正案;一个是按照修正案修正后的宪法。这一转变( )

A.兼顾了宪法权威性与时代性 B.贯彻了全面依法治国的要求

C.吸取了苏联解体的历史教训 D.巩固了国家的根本政治制度

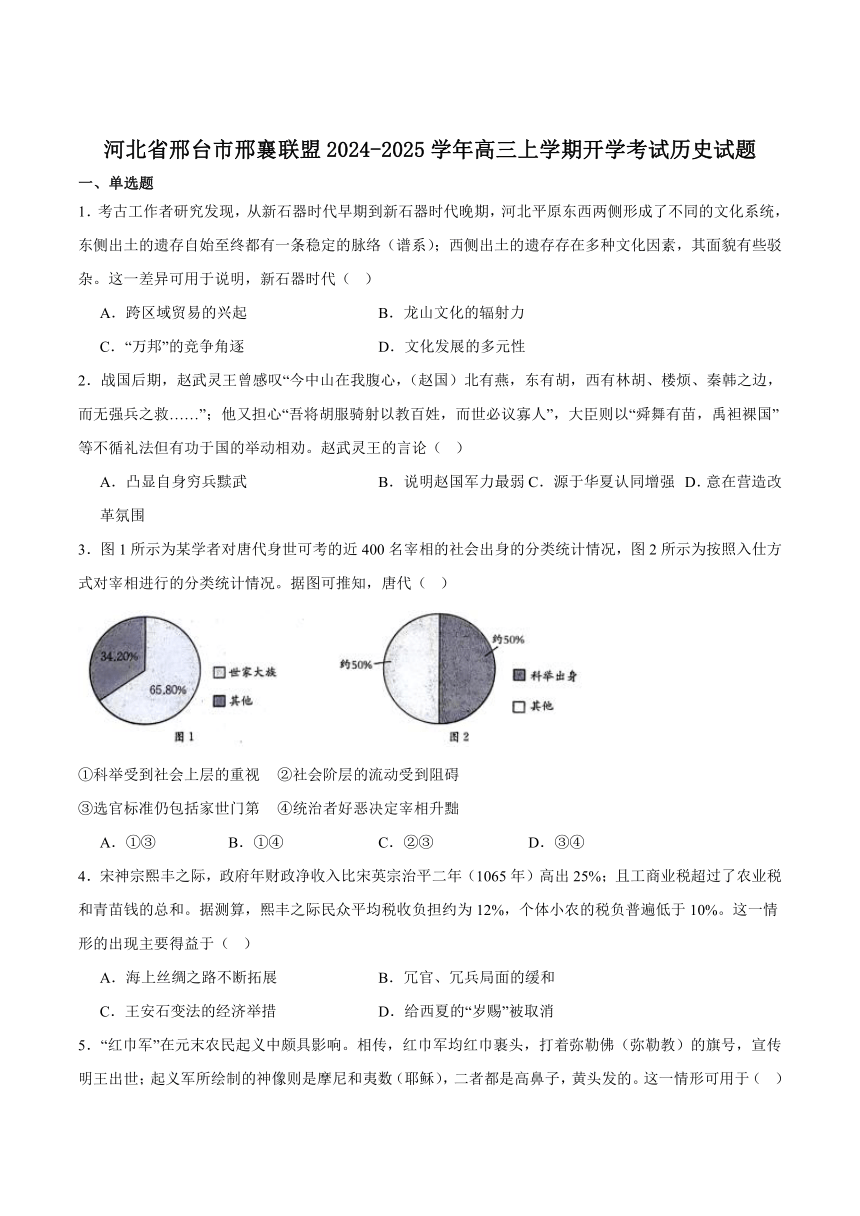

12.图1、图2所示分别为波斯国王大流士一世时期刻写的贝希斯敦铭文(上书古埃兰语、阿卡德语和波斯语三种文字)和公元前2世纪刻写于埃及境内的罗塞达石碑(上书古代埃及象形文字、世俗体文字和希腊语三种文字)。两件文物共同反映的历史主题是( )

A.民族迁徙与区域文化整合 B.商贸发展和字母文字西传

C.地中海文明的一体化趋势 D.早期帝国扩张与文化交流

13.法国自卡佩王朝(983-1328年)以来,诸多君主通过联姻、剥夺、战争、司法等手段逐渐削弱贵族割据势力,使国家疆域趋于统一与完整,这一进程在英法百年战争后进一步加快。法国历史的这一进展( )

A.改变了英法两国的力量对比 B.标志着法国走出了中古时代

C.为民族国家形成创造了条件 D.为大革命的爆发埋下了伏笔

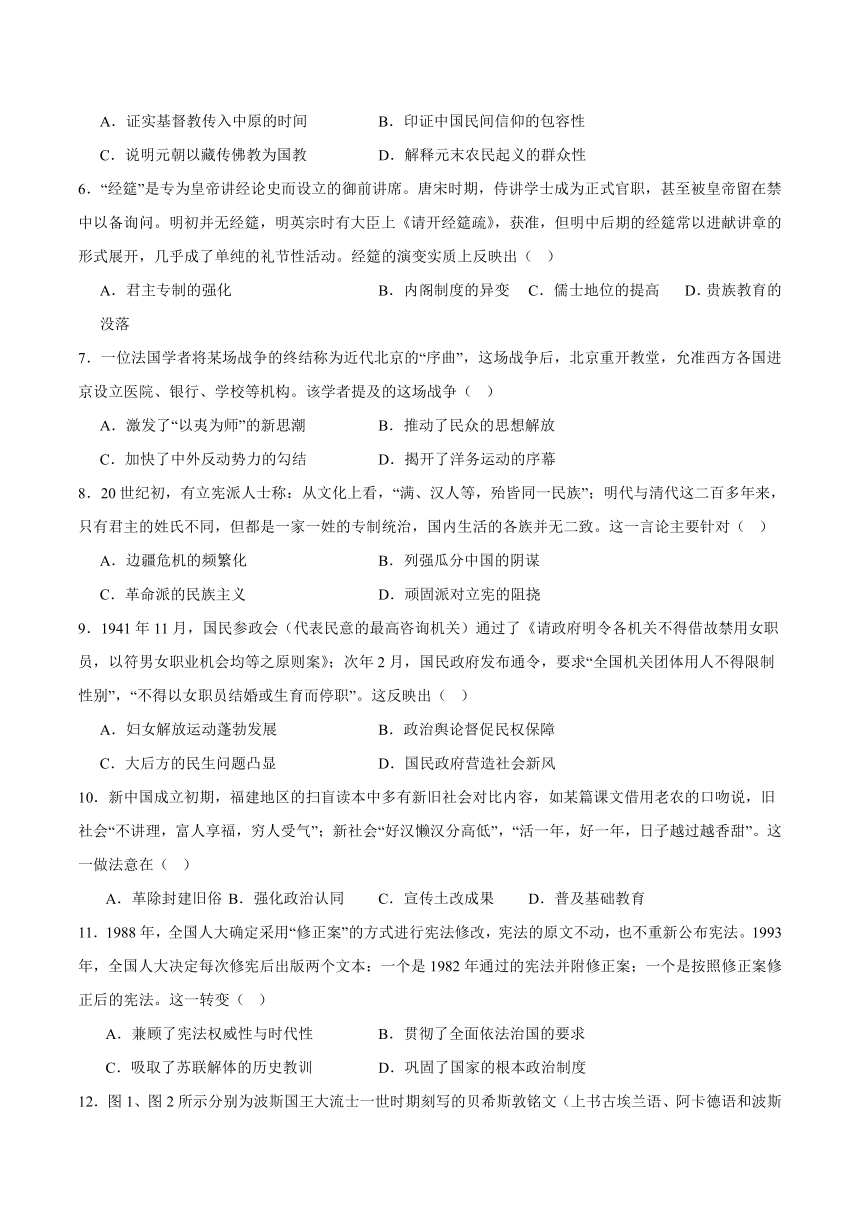

14.下表所示为1751年至1755年,伦敦某靛青印染场在民营保险公司的投保金额。仅其投保总金额就超过了18世纪上半叶都柏林某知名印染工场的投资总额。材料可用于印证此时伦敦( )

投保主体 建筑物及其土地/英镑 器具、原材料和货物/英镑

铅笔染色车间 200 400

单独的仓库 200 3000

印染车间和火炉 200 1500

铜板车间(靛青印染)和办公室 200 500

排列分类车间、印染车间、碾磨车间、印花工的作坊 — 3000

仓库的库存 — 100

总计 800 8500

A.产业资本的雄厚 B.社会保障体系的完善

C.生产资料的匮乏 D.工业革命的中心地位

15.有学者指出,1921-1932年的美国处于一个“保守主义哲学回潮”的时代,市政改革运动、反托拉斯运动等明显退潮;同时美国也处于共和党连续执政的时代,以至于“政府成了大公司的工具”。最适合作为其依据的是,当时美国( )

A.民主选举遭到破坏 B.推行自由放任政策 C.频繁插手欧洲事务 D.开始出现垄断组织

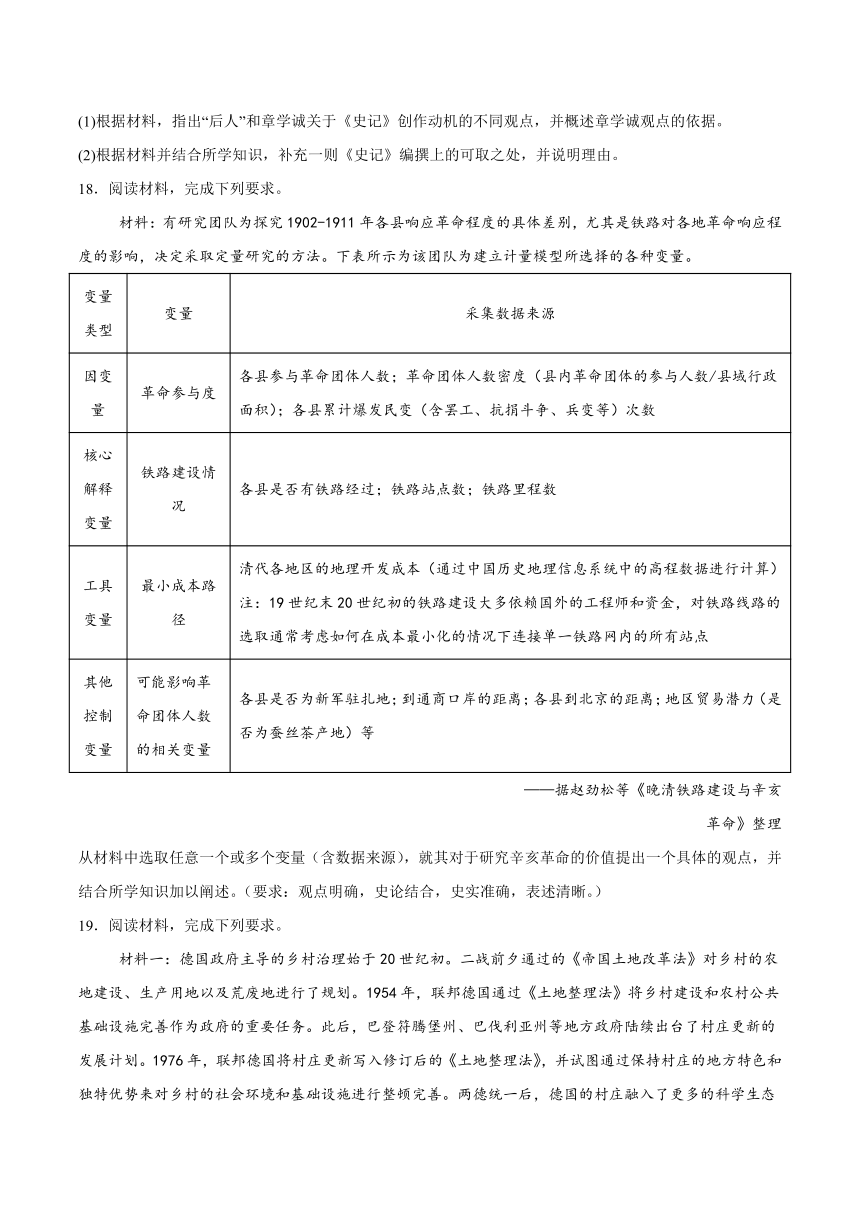

16.下图所示为1979-2021年,联合国教科文组织收到的全球跨境遗产申报数量统计。其变化趋势反映了( )

A.世界文化多样性的淡化 B.经济全球化趋势的加强

C.联合国治理体系的健全 D.文明共存与合作的理念

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料:史迁百三十篇(代指司马迁的《史记》),《报任安书》所谓“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,自序以谓“绍名世,正《易传》,本《诗》《书》《礼》《乐》之际”,其本旨也。所云“发愤著书”,不过叙述穷愁而假以为辞耳。后人泥于发愤之说,遂谓百三十篇皆为怨诽所激发……于是后世论文,以史迁为讥谤之能事,以微文为史职之大权,或从羡慕而仿效为之,是直以乱臣贼子之居心而妄附《春秋》之笔削,不亦悖乎!今观迁所著书,如《封禅》之惑于鬼神,《平准》之算及商贩,孝武(汉武帝)之秕政也。后世观于相如(司马相如)之文,桓宽之论(即《盐铁论》),何尝待史迁而后著哉?《游侠》《货殖》诸篇,不能无所感慨,贤者好奇,亦洵(实在)有之。余皆经纬(梳理)古今,折衷(评析)六艺,何尝敢于讪上(上位者)哉……吾则以谓史迁未敢谤主,读者之心自不平耳……其文之所以至者,皆抗怀(坚守高尚的情怀)于三代之英,而经纬乎天人之际者也。所遇皆穷,固不能无感慨。

——摘编自章学诚等《文史通义·史德》

(1)根据材料,指出“后人”和章学诚关于《史记》创作动机的不同观点,并概述章学诚观点的依据。

(2)根据材料并结合所学知识,补充一则《史记》编撰上的可取之处,并说明理由。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料:有研究团队为探究1902-1911年各县响应革命程度的具体差别,尤其是铁路对各地革命响应程度的影响,决定采取定量研究的方法。下表所示为该团队为建立计量模型所选择的各种变量。

变量类型 变量 采集数据来源

因变量 革命参与度 各县参与革命团体人数;革命团体人数密度(县内革命团体的参与人数/县域行政面积);各县累计爆发民变(含罢工、抗捐斗争、兵变等)次数

核心解释变量 铁路建设情况 各县是否有铁路经过;铁路站点数;铁路里程数

工具变量 最小成本路径 清代各地区的地理开发成本(通过中国历史地理信息系统中的高程数据进行计算)注:19世纪末20世纪初的铁路建设大多依赖国外的工程师和资金,对铁路线路的选取通常考虑如何在成本最小化的情况下连接单一铁路网内的所有站点

其他控制变量 可能影响革命团体人数的相关变量 各县是否为新军驻扎地;到通商口岸的距离;各县到北京的距离;地区贸易潜力(是否为蚕丝茶产地)等

——据赵劲松等《晚清铁路建设与辛亥革命》整理

从材料中选取任意一个或多个变量(含数据来源),就其对于研究辛亥革命的价值提出一个具体的观点,并结合所学知识加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,史实准确,表述清晰。)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一:德国政府主导的乡村治理始于20世纪初。二战前夕通过的《帝国土地改革法》对乡村的农地建设、生产用地以及荒废地进行了规划。1954年,联邦德国通过《土地整理法》将乡村建设和农村公共基础设施完善作为政府的重要任务。此后,巴登符腾堡州、巴伐利亚州等地方政府陆续出台了村庄更新的发展计划。1976年,联邦德国将村庄更新写入修订后的《土地整理法》,并试图通过保持村庄的地方特色和独特优势来对乡村的社会环境和基础设施进行整顿完善。两德统一后,德国的村庄融入了更多的科学生态发展元素,乡村的文化价值、休闲价值和生态价值被提升到和经济价值同等的重要地位,村庄的可持续发展也开始被强调。

——摘编自沈费伟、刘祖云《发达国家乡村治理的典型模式与经验借鉴》

材料二:2005年的“十一五”规划纲要提出了“建设社会主义新农村”的重大历史任务。次年的“中央一号”文件对其进行了具体的贯彻。12年后,习近平总书记在党的十九大报告中提出“实施乡村振兴战略”,大会将之作为新时代的七大战略之一写入党章总则。据统计,从1978年到2018年,农民人均可支配收入从134元增长到14617元。经过十几年的社会主义新农村建设,农民的生活有了很大改善,温饱问题得到有效解决,但农村发展不平衡、不充分的问题仍较突出。如果说社会主义新农村建设回答的是“如何实现乡村发展”的问题,那么乡村振兴战略则回答的是“如何实现乡村高质量发展”的问题。

——摘编自位杰、徐海峰《“三农”战略新跨越:从社会主义新农村建设到乡村振兴战略》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括20世纪德国和改革开放以来中国乡村建设的主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析影响中德两国乡村建设道路选择的因素。

三、综合题

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一:中世纪早期,“城”的概念在英格兰还是“军事要塞”或“主教驻节地”。在人们的印象中“城”主要表现为“政治、防卫和宗教地点”,其次,它提供“安全、商品和服务市场”,同时它也是商业、社会组织的“定期聚集点”,城市中最重要的公共活动场所多为“大教堂和牧师会堂”。“城”在英格兰的大量生成集中出现在11世纪下半叶至14世纪中叶“黑死病”蔓延开来的近300年间,史学界把这个时间段称为英格兰城镇兴起“黄金时代”。有学者估计:1300年前后,英格兰的城镇的数量接近1600年的水平。

——摘编自谢丰斋《私人法权的介入:中世纪英格兰的城镇化》

材料二:1801年,伦敦市人口达到111万,1821年达到160万,1851年增长至263万。大量人口涌入城市,导致包括住宅、卫生、交通、环境、治安等问题的“城市病”的出现。如马克思在《资本论》中描述在伦敦某街巷“有223栋房子住着1450人……每个床铺平均睡3.3人,有些甚至睡4-6个人。很多人没有床……这些房子大都是些阴暗、潮湿、污秽、发臭的洞穴”。“城市病”的主要受害者是工人,工人阶级为了维护自身的合法权益,展开了轰轰烈烈的工人运动。英国政府从19世纪中叶开始从无为走向有为,开展了著名的“模范住宅”运动。恩格斯在1872-1873年发表多篇文章,指出:“住宅缺乏现象……连同它的一切影响健康等的后果,只有在产生这些后果的整个社会制度都已经根本改革的时候,才能消除。”

——摘编自唐华彭、喻志耀《论住宅权产生过程中的社会因素》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析11世纪下半叶至14世纪中叶成为英格兰城镇兴起“黄金时代”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述19世纪英国“城市病”与工人运动之间的关系。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你从英国城市(城镇)发展历程中得到的启示。

参考答案

1.D

2.D

3.A

4.A

5.B

6.A

7.C

8.C

9.B

10.B

11.A

12.D

13.C

14.A

15.B

16.D

17.(1)

不同观点:“后人"认为司马迁出于个人激愤,借《史记》抨击、讥讽汉武帝;章学诚则认为《史记》的创作宗旨为“究天人之际,通古今之变”,与孔子编订古代文献的精神一脉相承。

依据:《史记》中对汉武帝政策的批评实事求是;汉武帝时期文学和朝堂辩论中的批评之声较《史记》更甚;后世读者对司马迁为《史记》撰写的自序存在断章取义的嫌疑;后世部分德行有亏的史官仿效《史记》撰写史书,连累《史记》被污名化。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)示例

可取之处:《史记》为匈奴、大宛等撰写列传。

理由:汉武帝时期,匈奴与汉朝长期处于战争状态,与此同时,汉朝曾为汗血宝马不惜与大宛开战;司马迁并未因为敌对关系将匈奴、大宛等边疆民族排斥在史书之外,也没有浓墨重彩地控诉汉武帝“穷兵黩武”;这些列传,扩大了汉人的视野,传播了大一统的理念,为构筑中华民族共同体意识提供了重要条件。(答出两点即可,其他案言之有理亦可)(“示例”仅供参考,学生若补充《项羽本纪》陈涉世家》孔子世家》等篇章,或是补充《史记》以人物为线索、史论结合的撰史方法,言之有理亦可酌情给分)

18.

示例一

变量选择:铁路建设情况

观点:铁路建设情况对研究辛亥革命有多方面的参考价值。

阐述:从经济和阶级基础来看,铁路建设加快了沿线地区自然经济的瓦解,有利于工商业的发展和资产阶级力量的壮大;与此同时,由于清末推行所谓的铁路“国有”政策,铁路沿线底层民众与政府的矛盾更加尖锐。从组织基础看,铁路带来的运输便利,降低了革命运动的组织成本,有利于革命团体开展活动;从思想条件看,铁路的延展使得革命宣传得以在更短的时间内影响更广阔的空间范围。尤其值得关注的是,辛亥革命爆发前夕,清廷回收并出卖川汉铁路筑路权的行为,不仅阻碍了铁路建设,也激发了沿线各地民众对政府的强烈愤慨,四川保路运动的兴起,成为武昌起义的重要导火线。

综上所述,晚清铁路建设的成就为辛亥革命提供了诸多有利条件,铁路建设的受阻也刺激了革命的爆发,研究时应从不同历史角度加以综合考虑。

示例二

变量选择:到通商口岸的距离、地区贸易潜力

观点:各地革命运动受到产业根基和对外经济联系的影响。

阐述:晚清时期,虽然小农经济在全国范围内占据主导地位,但部分县域存在以商品经济为主的情形,如重要的蚕丝茶产地。19世纪末20世纪初,随着列强的经济侵略深入内地,中国沦为列强的商品倾销市场和原料产地,蚕丝茶产地与外界的交流愈发密切。西方的政治思想也随着西方商品和西方生活方式在这类县域得到一定的传播。与此同时,通商口岸是晚清最早受到西方经济与文化冲击的地区,经济辐射作用较强,新知识、新观念更易于被人们接受,且革命组织的分支机构在通商口岸多有分布,靠近通商口岸的县域更容易受到革命观念的影响。受此影响,清末革命党除了在安庆、广州等省会城市组织领导起义,亦在萍乡、浏阳、醴陵等县域和镇南关等靠近中越口岸的地区领导了具有重大影响力的革命起义。

19.(1)

特点:德国:中央政府和地方政府直接干预(发挥主导作用);进行了全局性的土地利用规划;愈发重视保持村庄的地方特色和独特优势;注重运用法治手段;经济、社会、文化、生态建设并重。中国:集中力量发展农村经济,改善农民生活;宏观政策引领和尊重群众首创精神相结合;推动农村经济的市场化改革;充分发挥党的集中统一领导和基层党组织作用。

(2)因素:经济发展阶段和总体水平;农村基本经济形态;社会性质;政体和基层治理模式;文化传统;人地矛盾(人口、产业与生态环境的冲突)。

20.(1)

原因:封建社会趋于稳定;商品经济的复苏和发展;王权的扩张;基督教教会组织的发展;农奴的逃亡和非农业人口的增长;自治城市和自由城市的吸引力。

(2)关系:工人阶级是“城市病”最直接的受害者,“城市病”是工人运动兴起和发展的重要诱因;工人运动乃至工人阶级革命的开展,迫使资产阶级对社会制度进行改革,改善城市人居条件,使“城市病”得到一定缓解。

(3)启示:城市主要职能随着时代的发展而变化;城市建设应有合理的规划;城市发展应兼顾经济(产业)发展和市民的幸福感。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

一、单选题

1.考古工作者研究发现,从新石器时代早期到新石器时代晚期,河北平原东西两侧形成了不同的文化系统,东侧出土的遗存自始至终都有一条稳定的脉络(谱系);西侧出土的遗存存在多种文化因素,其面貌有些驳杂。这一差异可用于说明,新石器时代( )

A.跨区域贸易的兴起 B.龙山文化的辐射力

C.“万邦”的竞争角逐 D.文化发展的多元性

2.战国后期,赵武灵王曾感叹“今中山在我腹心,(赵国)北有燕,东有胡,西有林胡、楼烦、秦韩之边,而无强兵之救……”;他又担心“吾将胡服骑射以教百姓,而世必议寡人”,大臣则以“舜舞有苗,禹袒裸国”等不循礼法但有功于国的举动相劝。赵武灵王的言论( )

A.凸显自身穷兵黩武 B.说明赵国军力最弱 C.源于华夏认同增强 D.意在营造改革氛围

3.图1所示为某学者对唐代身世可考的近400名宰相的社会出身的分类统计情况,图2所示为按照入仕方式对宰相进行的分类统计情况。据图可推知,唐代( )

①科举受到社会上层的重视 ②社会阶层的流动受到阻碍

③选官标准仍包括家世门第 ④统治者好恶决定宰相升黜

A.①③ B.①④ C.②③ D.③④

4.宋神宗熙丰之际,政府年财政净收入比宋英宗治平二年(1065年)高出25%;且工商业税超过了农业税和青苗钱的总和。据测算,熙丰之际民众平均税收负担约为12%,个体小农的税负普遍低于10%。这一情形的出现主要得益于( )

A.海上丝绸之路不断拓展 B.冗官、冗兵局面的缓和

C.王安石变法的经济举措 D.给西夏的“岁赐”被取消

5.“红巾军”在元末农民起义中颇具影响。相传,红巾军均红巾裹头,打着弥勒佛(弥勒教)的旗号,宣传明王出世;起义军所绘制的神像则是摩尼和夷数(耶稣),二者都是高鼻子,黄头发的。这一情形可用于( )

A.证实基督教传入中原的时间 B.印证中国民间信仰的包容性

C.说明元朝以藏传佛教为国教 D.解释元末农民起义的群众性

6.“经筵”是专为皇帝讲经论史而设立的御前讲席。唐宋时期,侍讲学士成为正式官职,甚至被皇帝留在禁中以备询问。明初并无经筵,明英宗时有大臣上《请开经筵疏》,获准,但明中后期的经筵常以进献讲章的形式展开,几乎成了单纯的礼节性活动。经筵的演变实质上反映出( )

A.君主专制的强化 B.内阁制度的异变 C.儒士地位的提高 D.贵族教育的没落

7.一位法国学者将某场战争的终结称为近代北京的“序曲”,这场战争后,北京重开教堂,允准西方各国进京设立医院、银行、学校等机构。该学者提及的这场战争( )

A.激发了“以夷为师”的新思潮 B.推动了民众的思想解放

C.加快了中外反动势力的勾结 D.揭开了洋务运动的序幕

8.20世纪初,有立宪派人士称:从文化上看,“满、汉人等,殆皆同一民族”;明代与清代这二百多年来,只有君主的姓氏不同,但都是一家一姓的专制统治,国内生活的各族并无二致。这一言论主要针对( )

A.边疆危机的频繁化 B.列强瓜分中国的阴谋

C.革命派的民族主义 D.顽固派对立宪的阻挠

9.1941年11月,国民参政会(代表民意的最高咨询机关)通过了《请政府明令各机关不得借故禁用女职员,以符男女职业机会均等之原则案》;次年2月,国民政府发布通令,要求“全国机关团体用人不得限制性别”,“不得以女职员结婚或生育而停职”。这反映出( )

A.妇女解放运动蓬勃发展 B.政治舆论督促民权保障

C.大后方的民生问题凸显 D.国民政府营造社会新风

10.新中国成立初期,福建地区的扫盲读本中多有新旧社会对比内容,如某篇课文借用老农的口吻说,旧社会“不讲理,富人享福,穷人受气”;新社会“好汉懒汉分高低”,“活一年,好一年,日子越过越香甜”。这一做法意在( )

A.革除封建旧俗 B.强化政治认同 C.宣传土改成果 D.普及基础教育

11.1988年,全国人大确定采用“修正案”的方式进行宪法修改,宪法的原文不动,也不重新公布宪法。1993年,全国人大决定每次修宪后出版两个文本:一个是1982年通过的宪法并附修正案;一个是按照修正案修正后的宪法。这一转变( )

A.兼顾了宪法权威性与时代性 B.贯彻了全面依法治国的要求

C.吸取了苏联解体的历史教训 D.巩固了国家的根本政治制度

12.图1、图2所示分别为波斯国王大流士一世时期刻写的贝希斯敦铭文(上书古埃兰语、阿卡德语和波斯语三种文字)和公元前2世纪刻写于埃及境内的罗塞达石碑(上书古代埃及象形文字、世俗体文字和希腊语三种文字)。两件文物共同反映的历史主题是( )

A.民族迁徙与区域文化整合 B.商贸发展和字母文字西传

C.地中海文明的一体化趋势 D.早期帝国扩张与文化交流

13.法国自卡佩王朝(983-1328年)以来,诸多君主通过联姻、剥夺、战争、司法等手段逐渐削弱贵族割据势力,使国家疆域趋于统一与完整,这一进程在英法百年战争后进一步加快。法国历史的这一进展( )

A.改变了英法两国的力量对比 B.标志着法国走出了中古时代

C.为民族国家形成创造了条件 D.为大革命的爆发埋下了伏笔

14.下表所示为1751年至1755年,伦敦某靛青印染场在民营保险公司的投保金额。仅其投保总金额就超过了18世纪上半叶都柏林某知名印染工场的投资总额。材料可用于印证此时伦敦( )

投保主体 建筑物及其土地/英镑 器具、原材料和货物/英镑

铅笔染色车间 200 400

单独的仓库 200 3000

印染车间和火炉 200 1500

铜板车间(靛青印染)和办公室 200 500

排列分类车间、印染车间、碾磨车间、印花工的作坊 — 3000

仓库的库存 — 100

总计 800 8500

A.产业资本的雄厚 B.社会保障体系的完善

C.生产资料的匮乏 D.工业革命的中心地位

15.有学者指出,1921-1932年的美国处于一个“保守主义哲学回潮”的时代,市政改革运动、反托拉斯运动等明显退潮;同时美国也处于共和党连续执政的时代,以至于“政府成了大公司的工具”。最适合作为其依据的是,当时美国( )

A.民主选举遭到破坏 B.推行自由放任政策 C.频繁插手欧洲事务 D.开始出现垄断组织

16.下图所示为1979-2021年,联合国教科文组织收到的全球跨境遗产申报数量统计。其变化趋势反映了( )

A.世界文化多样性的淡化 B.经济全球化趋势的加强

C.联合国治理体系的健全 D.文明共存与合作的理念

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料:史迁百三十篇(代指司马迁的《史记》),《报任安书》所谓“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,自序以谓“绍名世,正《易传》,本《诗》《书》《礼》《乐》之际”,其本旨也。所云“发愤著书”,不过叙述穷愁而假以为辞耳。后人泥于发愤之说,遂谓百三十篇皆为怨诽所激发……于是后世论文,以史迁为讥谤之能事,以微文为史职之大权,或从羡慕而仿效为之,是直以乱臣贼子之居心而妄附《春秋》之笔削,不亦悖乎!今观迁所著书,如《封禅》之惑于鬼神,《平准》之算及商贩,孝武(汉武帝)之秕政也。后世观于相如(司马相如)之文,桓宽之论(即《盐铁论》),何尝待史迁而后著哉?《游侠》《货殖》诸篇,不能无所感慨,贤者好奇,亦洵(实在)有之。余皆经纬(梳理)古今,折衷(评析)六艺,何尝敢于讪上(上位者)哉……吾则以谓史迁未敢谤主,读者之心自不平耳……其文之所以至者,皆抗怀(坚守高尚的情怀)于三代之英,而经纬乎天人之际者也。所遇皆穷,固不能无感慨。

——摘编自章学诚等《文史通义·史德》

(1)根据材料,指出“后人”和章学诚关于《史记》创作动机的不同观点,并概述章学诚观点的依据。

(2)根据材料并结合所学知识,补充一则《史记》编撰上的可取之处,并说明理由。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料:有研究团队为探究1902-1911年各县响应革命程度的具体差别,尤其是铁路对各地革命响应程度的影响,决定采取定量研究的方法。下表所示为该团队为建立计量模型所选择的各种变量。

变量类型 变量 采集数据来源

因变量 革命参与度 各县参与革命团体人数;革命团体人数密度(县内革命团体的参与人数/县域行政面积);各县累计爆发民变(含罢工、抗捐斗争、兵变等)次数

核心解释变量 铁路建设情况 各县是否有铁路经过;铁路站点数;铁路里程数

工具变量 最小成本路径 清代各地区的地理开发成本(通过中国历史地理信息系统中的高程数据进行计算)注:19世纪末20世纪初的铁路建设大多依赖国外的工程师和资金,对铁路线路的选取通常考虑如何在成本最小化的情况下连接单一铁路网内的所有站点

其他控制变量 可能影响革命团体人数的相关变量 各县是否为新军驻扎地;到通商口岸的距离;各县到北京的距离;地区贸易潜力(是否为蚕丝茶产地)等

——据赵劲松等《晚清铁路建设与辛亥革命》整理

从材料中选取任意一个或多个变量(含数据来源),就其对于研究辛亥革命的价值提出一个具体的观点,并结合所学知识加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,史实准确,表述清晰。)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一:德国政府主导的乡村治理始于20世纪初。二战前夕通过的《帝国土地改革法》对乡村的农地建设、生产用地以及荒废地进行了规划。1954年,联邦德国通过《土地整理法》将乡村建设和农村公共基础设施完善作为政府的重要任务。此后,巴登符腾堡州、巴伐利亚州等地方政府陆续出台了村庄更新的发展计划。1976年,联邦德国将村庄更新写入修订后的《土地整理法》,并试图通过保持村庄的地方特色和独特优势来对乡村的社会环境和基础设施进行整顿完善。两德统一后,德国的村庄融入了更多的科学生态发展元素,乡村的文化价值、休闲价值和生态价值被提升到和经济价值同等的重要地位,村庄的可持续发展也开始被强调。

——摘编自沈费伟、刘祖云《发达国家乡村治理的典型模式与经验借鉴》

材料二:2005年的“十一五”规划纲要提出了“建设社会主义新农村”的重大历史任务。次年的“中央一号”文件对其进行了具体的贯彻。12年后,习近平总书记在党的十九大报告中提出“实施乡村振兴战略”,大会将之作为新时代的七大战略之一写入党章总则。据统计,从1978年到2018年,农民人均可支配收入从134元增长到14617元。经过十几年的社会主义新农村建设,农民的生活有了很大改善,温饱问题得到有效解决,但农村发展不平衡、不充分的问题仍较突出。如果说社会主义新农村建设回答的是“如何实现乡村发展”的问题,那么乡村振兴战略则回答的是“如何实现乡村高质量发展”的问题。

——摘编自位杰、徐海峰《“三农”战略新跨越:从社会主义新农村建设到乡村振兴战略》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括20世纪德国和改革开放以来中国乡村建设的主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析影响中德两国乡村建设道路选择的因素。

三、综合题

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一:中世纪早期,“城”的概念在英格兰还是“军事要塞”或“主教驻节地”。在人们的印象中“城”主要表现为“政治、防卫和宗教地点”,其次,它提供“安全、商品和服务市场”,同时它也是商业、社会组织的“定期聚集点”,城市中最重要的公共活动场所多为“大教堂和牧师会堂”。“城”在英格兰的大量生成集中出现在11世纪下半叶至14世纪中叶“黑死病”蔓延开来的近300年间,史学界把这个时间段称为英格兰城镇兴起“黄金时代”。有学者估计:1300年前后,英格兰的城镇的数量接近1600年的水平。

——摘编自谢丰斋《私人法权的介入:中世纪英格兰的城镇化》

材料二:1801年,伦敦市人口达到111万,1821年达到160万,1851年增长至263万。大量人口涌入城市,导致包括住宅、卫生、交通、环境、治安等问题的“城市病”的出现。如马克思在《资本论》中描述在伦敦某街巷“有223栋房子住着1450人……每个床铺平均睡3.3人,有些甚至睡4-6个人。很多人没有床……这些房子大都是些阴暗、潮湿、污秽、发臭的洞穴”。“城市病”的主要受害者是工人,工人阶级为了维护自身的合法权益,展开了轰轰烈烈的工人运动。英国政府从19世纪中叶开始从无为走向有为,开展了著名的“模范住宅”运动。恩格斯在1872-1873年发表多篇文章,指出:“住宅缺乏现象……连同它的一切影响健康等的后果,只有在产生这些后果的整个社会制度都已经根本改革的时候,才能消除。”

——摘编自唐华彭、喻志耀《论住宅权产生过程中的社会因素》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析11世纪下半叶至14世纪中叶成为英格兰城镇兴起“黄金时代”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述19世纪英国“城市病”与工人运动之间的关系。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你从英国城市(城镇)发展历程中得到的启示。

参考答案

1.D

2.D

3.A

4.A

5.B

6.A

7.C

8.C

9.B

10.B

11.A

12.D

13.C

14.A

15.B

16.D

17.(1)

不同观点:“后人"认为司马迁出于个人激愤,借《史记》抨击、讥讽汉武帝;章学诚则认为《史记》的创作宗旨为“究天人之际,通古今之变”,与孔子编订古代文献的精神一脉相承。

依据:《史记》中对汉武帝政策的批评实事求是;汉武帝时期文学和朝堂辩论中的批评之声较《史记》更甚;后世读者对司马迁为《史记》撰写的自序存在断章取义的嫌疑;后世部分德行有亏的史官仿效《史记》撰写史书,连累《史记》被污名化。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)示例

可取之处:《史记》为匈奴、大宛等撰写列传。

理由:汉武帝时期,匈奴与汉朝长期处于战争状态,与此同时,汉朝曾为汗血宝马不惜与大宛开战;司马迁并未因为敌对关系将匈奴、大宛等边疆民族排斥在史书之外,也没有浓墨重彩地控诉汉武帝“穷兵黩武”;这些列传,扩大了汉人的视野,传播了大一统的理念,为构筑中华民族共同体意识提供了重要条件。(答出两点即可,其他案言之有理亦可)(“示例”仅供参考,学生若补充《项羽本纪》陈涉世家》孔子世家》等篇章,或是补充《史记》以人物为线索、史论结合的撰史方法,言之有理亦可酌情给分)

18.

示例一

变量选择:铁路建设情况

观点:铁路建设情况对研究辛亥革命有多方面的参考价值。

阐述:从经济和阶级基础来看,铁路建设加快了沿线地区自然经济的瓦解,有利于工商业的发展和资产阶级力量的壮大;与此同时,由于清末推行所谓的铁路“国有”政策,铁路沿线底层民众与政府的矛盾更加尖锐。从组织基础看,铁路带来的运输便利,降低了革命运动的组织成本,有利于革命团体开展活动;从思想条件看,铁路的延展使得革命宣传得以在更短的时间内影响更广阔的空间范围。尤其值得关注的是,辛亥革命爆发前夕,清廷回收并出卖川汉铁路筑路权的行为,不仅阻碍了铁路建设,也激发了沿线各地民众对政府的强烈愤慨,四川保路运动的兴起,成为武昌起义的重要导火线。

综上所述,晚清铁路建设的成就为辛亥革命提供了诸多有利条件,铁路建设的受阻也刺激了革命的爆发,研究时应从不同历史角度加以综合考虑。

示例二

变量选择:到通商口岸的距离、地区贸易潜力

观点:各地革命运动受到产业根基和对外经济联系的影响。

阐述:晚清时期,虽然小农经济在全国范围内占据主导地位,但部分县域存在以商品经济为主的情形,如重要的蚕丝茶产地。19世纪末20世纪初,随着列强的经济侵略深入内地,中国沦为列强的商品倾销市场和原料产地,蚕丝茶产地与外界的交流愈发密切。西方的政治思想也随着西方商品和西方生活方式在这类县域得到一定的传播。与此同时,通商口岸是晚清最早受到西方经济与文化冲击的地区,经济辐射作用较强,新知识、新观念更易于被人们接受,且革命组织的分支机构在通商口岸多有分布,靠近通商口岸的县域更容易受到革命观念的影响。受此影响,清末革命党除了在安庆、广州等省会城市组织领导起义,亦在萍乡、浏阳、醴陵等县域和镇南关等靠近中越口岸的地区领导了具有重大影响力的革命起义。

19.(1)

特点:德国:中央政府和地方政府直接干预(发挥主导作用);进行了全局性的土地利用规划;愈发重视保持村庄的地方特色和独特优势;注重运用法治手段;经济、社会、文化、生态建设并重。中国:集中力量发展农村经济,改善农民生活;宏观政策引领和尊重群众首创精神相结合;推动农村经济的市场化改革;充分发挥党的集中统一领导和基层党组织作用。

(2)因素:经济发展阶段和总体水平;农村基本经济形态;社会性质;政体和基层治理模式;文化传统;人地矛盾(人口、产业与生态环境的冲突)。

20.(1)

原因:封建社会趋于稳定;商品经济的复苏和发展;王权的扩张;基督教教会组织的发展;农奴的逃亡和非农业人口的增长;自治城市和自由城市的吸引力。

(2)关系:工人阶级是“城市病”最直接的受害者,“城市病”是工人运动兴起和发展的重要诱因;工人运动乃至工人阶级革命的开展,迫使资产阶级对社会制度进行改革,改善城市人居条件,使“城市病”得到一定缓解。

(3)启示:城市主要职能随着时代的发展而变化;城市建设应有合理的规划;城市发展应兼顾经济(产业)发展和市民的幸福感。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

同课章节目录