1.3人口迁移 同步练习(含答案解析) (3)

文档属性

| 名称 | 1.3人口迁移 同步练习(含答案解析) (3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 406.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-29 21:51:09 | ||

图片预览

文档简介

1.3人口迁移

同步练习

一、选择题

(2014·崇雅模拟)下表为“美国1965~1983年不同地区的净移民人口数量表(单位:千人)”。读表回答1~2题。

地区

1965~1970年

1970~1975年

1975~1980年

1980~1983年

东北地区

-715

-1

342

-1

486

-640

中北部

-673

-1

915

-1

173

-1

062

南部

656

1

829

1

764

1

194

西部

696

708

893

509

1.与此时期美国人口迁移特点不符的是( )

A.70年代东北部地区迁出人口多于迁入人口

B.70年代以后,南部地区一直是人口迁入地区

C.80年代以后,东北部地区由人口迁出地区变为人口迁入地区

D.80年代以后,迁往“阳光地带”的人口数量明显减少

2.导致此时期美国地区间人口迁移的主要原因是( )

A.环境质量的变化

B.地区间气候差异

C.经济收入的变化

D.经济结构的调整

解析:第1题,根据表中数据,可直接比较得出结论。80年代以后,东北部地区净移民依然为负值,表明该地区依然是人口迁出地区。第2题,东北地区传统工业发达,环境污染严重,大量人口向环境较好的南部、西部迁移。

答案:1.C 2.A

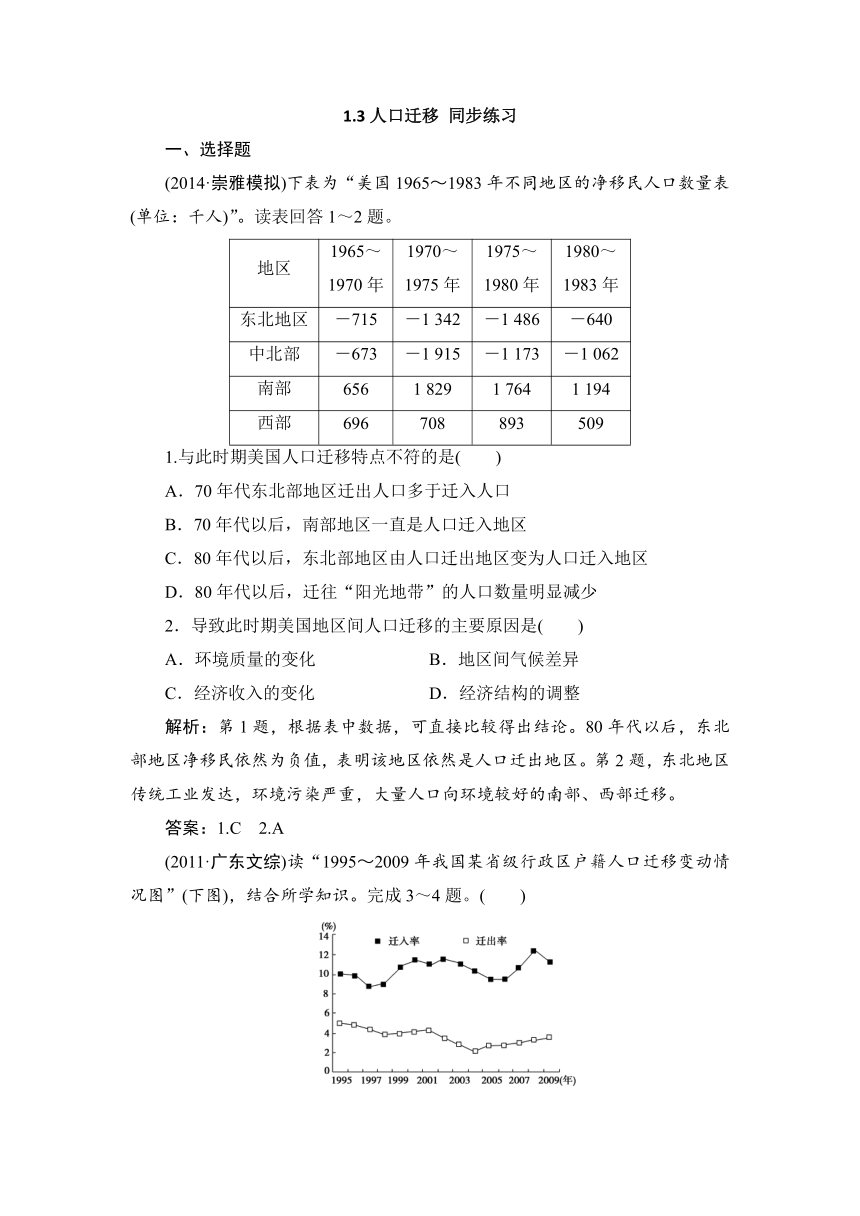

(2011·广东文综)读“1995~2009年我国某省级行政区户籍人口迁移变动情况图”(下图),结合所学知识。完成3~4题。( )

3.1995~2009年,该省级行政区户籍人口( )

A.迁入率持续上升

B.迁出率持续降低

C.机械增长率缓慢下降

D.累计净迁入量逐年增加

解析:选D。由图中信息可知,该区域人口迁入率始终高于人口迁出率,即该区域人口机械增长始终为正值,所以,累计净迁入量逐年增加。

4.从人口迁移模式看,该省级行政区可能是( )

A.上海

B.安徽

C.湖南

D.河南

解析:选A。影响人口迁移方向与规模的主要因素是经济因素。一般规律是由落后地区迁往发达地区,故上海符合题意,安徽、湖南、河南以人口迁出为主。

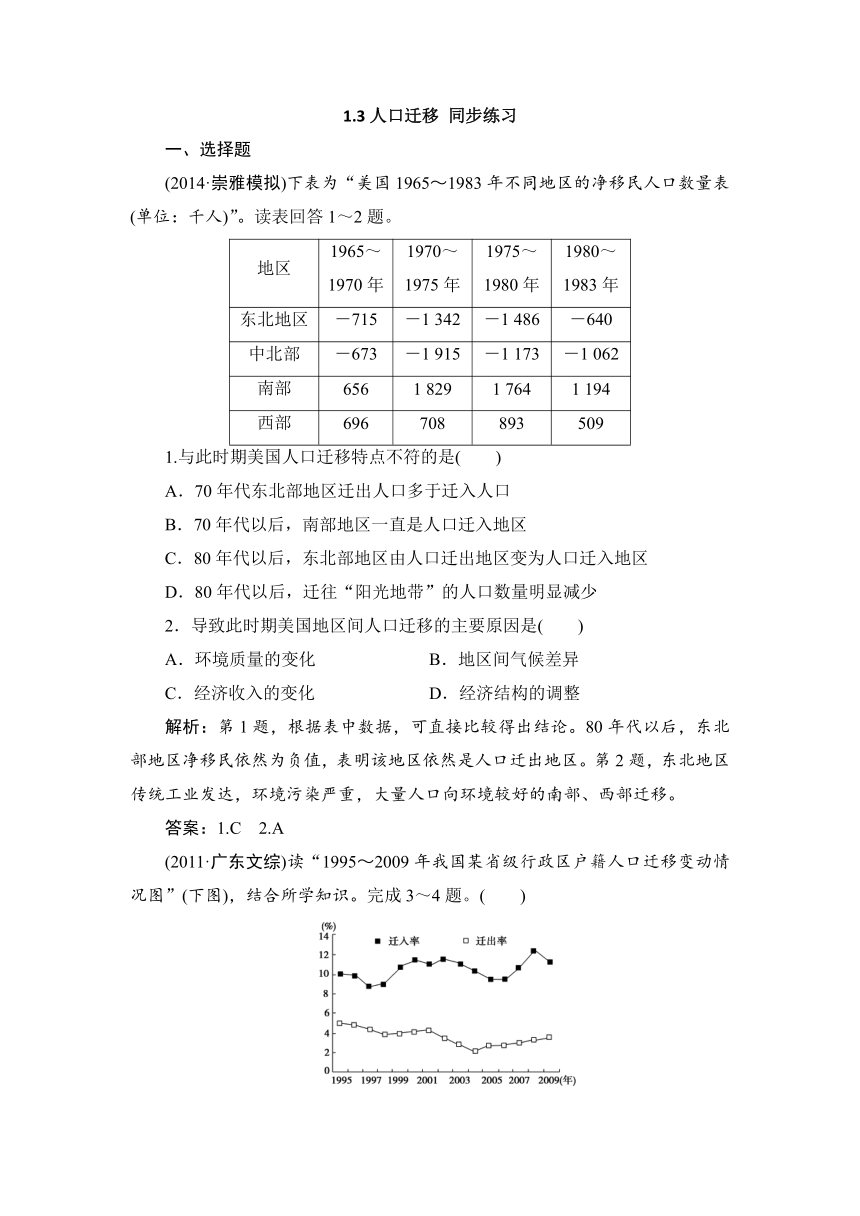

(2014·济南调研)下图为“某地人口迁移与年龄关系示意图”。读图回答5~6题。

5.从图中判断,影响该地区人口迁移的主要因素最有可能是( )

A.人口老龄化

B.婚姻家庭

C.政治因素

D.经济因素

6.图中甲、乙、丙、丁不同年龄段的人口迁移有明显相关性的是( )

A.甲、乙

B.甲、丙

C.乙、丙

D.乙、丁

解析:第5题,从图中可以看出,该地区迁移的人口中,以20~34岁的青壮年劳动力为主,这种迁移最可能是经济因素引起的。第6题,图中乙年龄段的年轻人外出打工时,常常会将自己年幼的子女带在身边,从而导致甲年龄段的人口迁移数量也较大,即这两者之间的迁移具有相关性。

答案:5.D 6.A

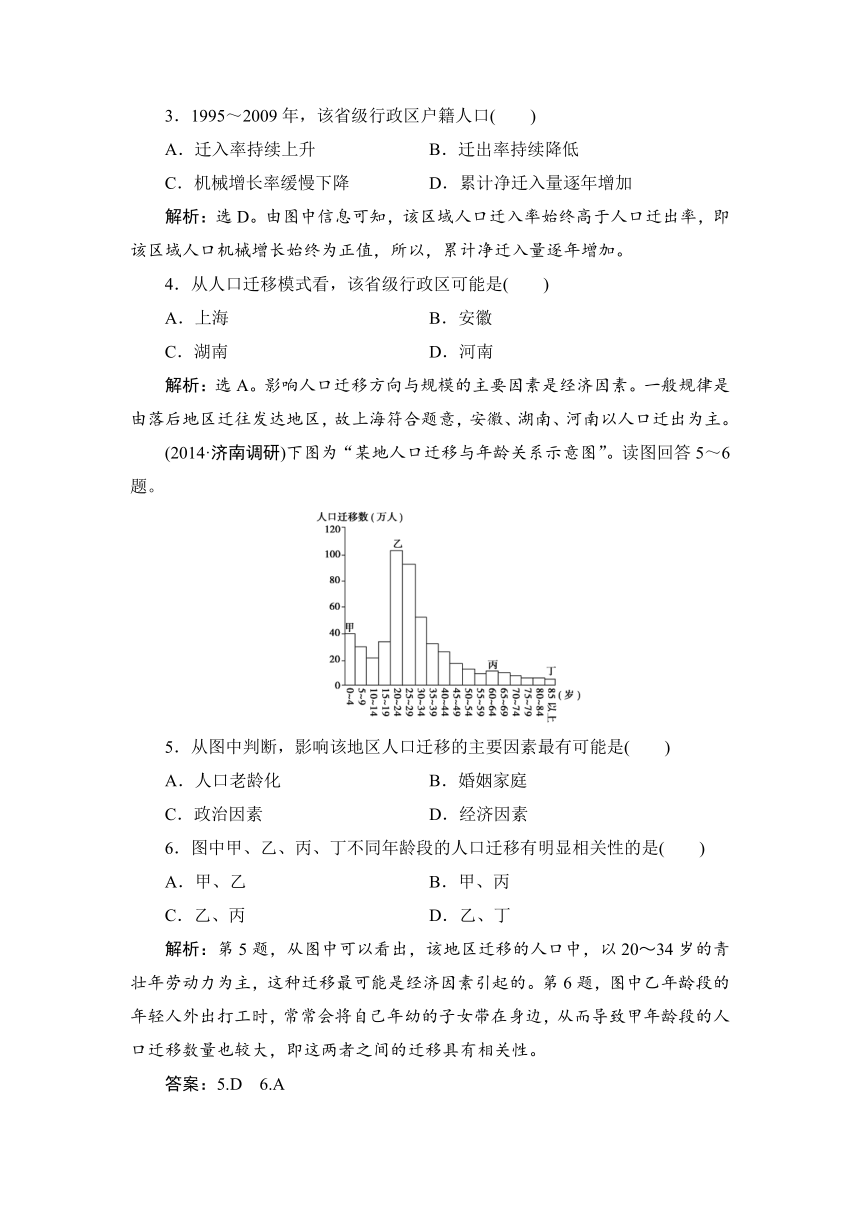

下图示意1978~2008年我国四城市人口变动统计情况(注:人口迁移差额率为人口迁入与迁出的差额占总人口的比重)。读图回答7~8题。

7.关于四个城市人口变动的表述,正确的是( )

A.甲城市的人口增长速度加快

B.乙城市一直是人口净迁出区

C.丙城市由净迁出区转为净迁入区

D.丁城市的人口增长速度减慢

8.下列省区中,最符合丁所反映的人口变动情况的是( )

A.四川

B.贵州

C.安徽

D.浙江

解析:甲城市人口迁移差额率、人口自然增长率呈增加趋势,即反映了甲城市的人口增长速度加快。乙城市人口迁移差额率始终为正数,因此其一直是人口净迁入区。丙城市由净迁入区转为净迁出区。丁人口自然增长率一直在降低,人口迁移差额率由负值变为正值,说明该地区有吸引外来人口迁入的巨大吸引力,一般为经济发达地区。

答案:7.A 8.D

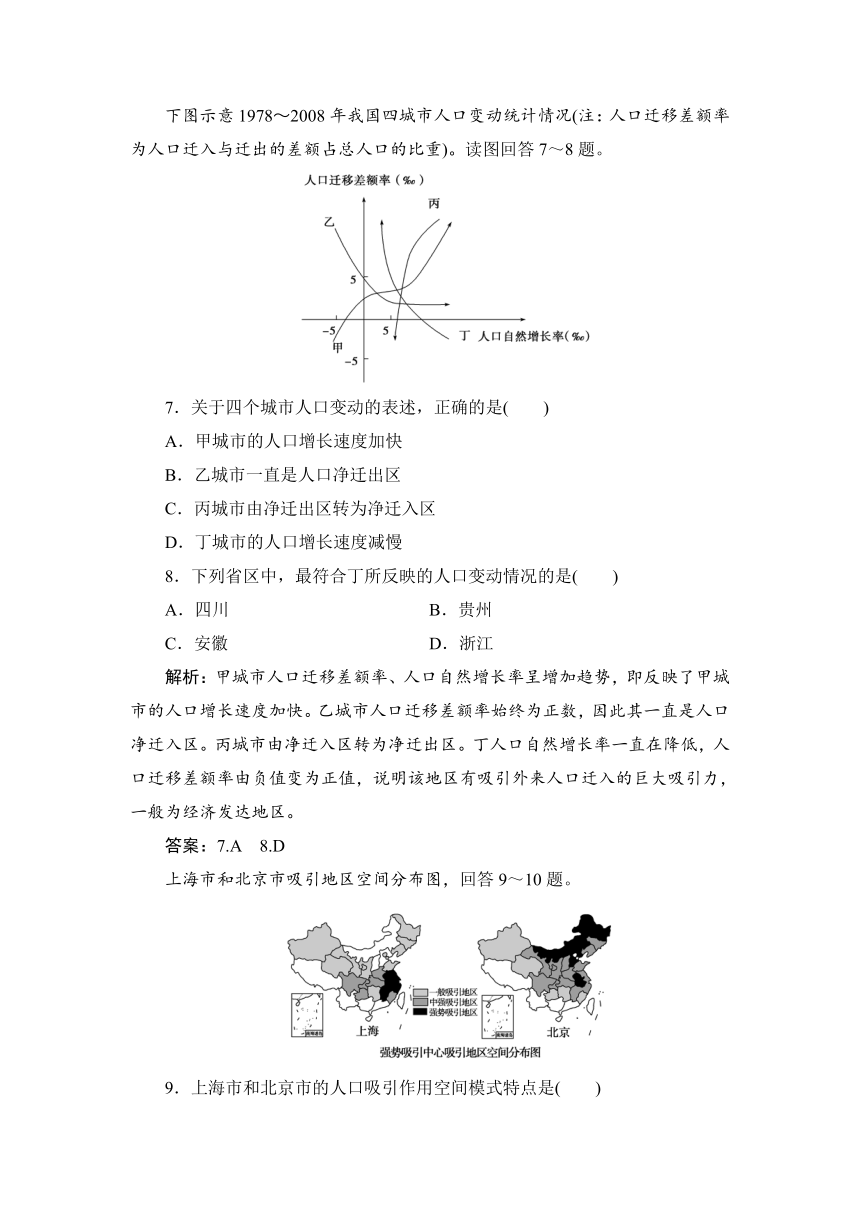

上海市和北京市吸引地区空间分布图,回答9~10题。

9.上海市和北京市的人口吸引作用空间模式特点是( )

A.吸引强度的空间分布随距离增加逐级递减

B.上海市强势吸引地区更加集聚

C.吸引地区在空间上呈同心圆型分布

D.上海市的吸引地区分布范围更为广泛

解析:选B。吸引强度的空间分布并非随距离增加逐级递减,而是呈现出明显的地域差异。上海市4个强势吸引地区紧紧围绕上海市,而北京市强势吸引地区主要分布在环抱北京市的河北省以及河北省以北的内陆省份。两市吸引地区在空间上并不呈同心圆型分布,如上海市的吸引地区在空间上呈“V”字型分布。北京市的吸引地区分布范围更为广泛。

10.上海市和北京市人口强势吸引中心的影响有( )

A.明显缓解了青藏地区的人口压力

B.促进了上海市和北京市周边农业发展

C.东北地区劳动力流失,滞缓了经济发展

D.中部地区城市管理难度和环境压力增大

解析:选B。上海市和北京市对青藏地区人口吸引不大。上海市和北京市吸引大量人口迁入,带动了市郊农、牧、渔业的发展。人口迁出地加强了和北京、上海的联系,利于经济发展。城市管理难度和环境压力增大的是人口迁入地,而中部地区受上海市和北京市吸引人口大量迁出。

读下图,回答11~12题。

11.美国人口增长与中国人口增长相比显著的特点是( )

A.自然增长率高

B.人口呈负增长

C.人口机械增长比重大

D.人口死亡率低

12.美国人口构成的变化对美国积极的影响是( )

A.交通通达性提高

B.文化多样化

C.劳动力数量减少

D.自由活动空间增大

解析:读图可知,移民及其后裔在美国人口构成中占比重较大,说明美国人口机械增长比重大,移民带来丰富的外来文化,使美国文化呈现多样化。

答案:11.C 12.B

二、综合题

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 2012年春运自1月8日起至2月16日止,全国铁路预计将发送旅客2.35亿人,同比增加1

352万人,增长6.1%,日均发送旅客588万人。

材料二 我国人口流动示意图

(1)我国目前跨省流动人口比重大,其主要流向是______________。

(2)说明现阶段我国人口大规模流动的原因和直接结果。

(3)从图中可以看出:我国人口主要是自西流向东,但为什么A地也能吸引众多人口流入?

(4)图中B地区是人口流出较多的地区,这对该地区有何积极影响?

解析:第(1)、(2)题,由图可知,我国目前跨省流动人口的方向主要是由经济欠发达地区流向经济较发达地区,其主要原因是在经济收入、就业机会和生活环境等方面存在着巨大差异,人口流动的结果可从有利和不利两方面回答。第(3)、(4)题,A是新疆,B是四川盆地,新疆吸引人口迁入的主要原因是矿产资源的开发,以及边境贸易的发展。人口迁出的积极意义可从缓解人地矛盾、加强与外界联系、增加收入等方面分析。

答案:(1)由经济欠发达地区流向经济较发达地区

(2)主要原因:人口流入地区的经济收入要高于人口流出地区;人口流入地区的就业机会要多于人口流出地区;人口流入地区的生活环境要优于人口流出地区。

直接结果:有利:弥补了人口流入地区劳动力的不足;提高了人口流入地区的城市化水平;缓解了人口流出地区的就业压力;促进了人口流入地区与人口流出地区的经济社会交流。不利:造成交通、环境压力及带来一些城市化问题。

(3)开发矿产资源;边境贸易的发展。

(4)缓解了人地矛盾,加强了与外界的联系,增加了收入,促进了经济的发展。

14.阅读下列材料,回答相关问题。

为把握流动人口生存发展状况,及时了解人口流动过程中出现的新情况、新问题,切实加强流动人口服务管理,国家人口计生委于2009年7月启动了重点地区流动人口监测试点。监测对象包括农业流动人口和非农业流动人口,监测地区涵盖环渤海、长三角、珠三角、中部、西部,涉及北京、上海、深圳、太原、成都五市的2330万流动人口。2010年04月02日,流动人口服务管理司发表《2009年中国流动人口生存发展状况——基于五大城市流动人口监测结果》的报告。

材料一 下图为根据监测结果绘制的流动人口性别年龄金字塔图。

材料二 这次监测结果显示,北京的流动人口50.9%来自河北、河南和山东;上海的流动人口52.1%来自安徽和江苏;太原、成都以省内流动为主,比例分别为62.5%、87.0%。深圳的流动人口,省内流动占33.8%,14.8%来自湖南。

材料三 监测显示,流动人口中78.7%为农业户口,21.3%为非农业户口。86.8%接受过初中教育,10.4%接受过大专及以上教育,平均受教育年限为9.9年;男性平均受教育年限为10.2年,比女性高0.6年;非农业流动人口平均受教育年限为12.4年,比农业流动人口高3.1年。分户口性质流动人口的就业及收入情况见下图。

分户口性质流动人口各行业就业比例(%)及收入分布(元)图

(1)结合材料分析我国目前人口流动的主要特点。

(2)在流动人口中,绝大多数为农业人口,试分析产生这种情况的原因。

(3)为了改变流动人口生存状况,请提出几条合理建议。

解析:第(1)题,阅读材料可以看出,材料一是流动人口年龄、性别结构的特征,材料二是流动人口来源的地区,材料三是流动人口就业领域及收入方面的问题,可以结合材料中的信息,分析这几个方面的特征。第(2)题,流动人口主要是农业户口,可以结合农村与城市之间人口迁移的原因分析。第(3)题可以结合材料中总结出的流动人口的特征以及存在的问题回答,言之成理即可。

答案:(1)主要集中在青年人口;呈现就近流动趋势;就业领域主要集中在制造业、批发零售业、社会服务业等(农业流动人口多集中在低薪或高危行业,非农业人口就业环境要好于农业人口,农业流动人口收入远低于非农业人口);受教育程度比较低。(回答其中3条即可)

(2)农村剩余劳动力多,城市有更好的就业机会;城市经济收入和生活水平要比农村高;国家流动人口政策的放宽;交通条件的改善等。

(3)实行平等的就业政策,优化流动人口服务工作(清理和取消针对流动人口不合理的规定和收费,取消对流动人口就业的职业工种限制);加强流动人口职业培训工作,提升劳动力技能水平(鼓励支持企业和社会力量对流动人口提供形式多样的培训);加强社会保障政策宣传,依法要求各类用工单位为流动人口办理社会保险。

同步练习

一、选择题

(2014·崇雅模拟)下表为“美国1965~1983年不同地区的净移民人口数量表(单位:千人)”。读表回答1~2题。

地区

1965~1970年

1970~1975年

1975~1980年

1980~1983年

东北地区

-715

-1

342

-1

486

-640

中北部

-673

-1

915

-1

173

-1

062

南部

656

1

829

1

764

1

194

西部

696

708

893

509

1.与此时期美国人口迁移特点不符的是( )

A.70年代东北部地区迁出人口多于迁入人口

B.70年代以后,南部地区一直是人口迁入地区

C.80年代以后,东北部地区由人口迁出地区变为人口迁入地区

D.80年代以后,迁往“阳光地带”的人口数量明显减少

2.导致此时期美国地区间人口迁移的主要原因是( )

A.环境质量的变化

B.地区间气候差异

C.经济收入的变化

D.经济结构的调整

解析:第1题,根据表中数据,可直接比较得出结论。80年代以后,东北部地区净移民依然为负值,表明该地区依然是人口迁出地区。第2题,东北地区传统工业发达,环境污染严重,大量人口向环境较好的南部、西部迁移。

答案:1.C 2.A

(2011·广东文综)读“1995~2009年我国某省级行政区户籍人口迁移变动情况图”(下图),结合所学知识。完成3~4题。( )

3.1995~2009年,该省级行政区户籍人口( )

A.迁入率持续上升

B.迁出率持续降低

C.机械增长率缓慢下降

D.累计净迁入量逐年增加

解析:选D。由图中信息可知,该区域人口迁入率始终高于人口迁出率,即该区域人口机械增长始终为正值,所以,累计净迁入量逐年增加。

4.从人口迁移模式看,该省级行政区可能是( )

A.上海

B.安徽

C.湖南

D.河南

解析:选A。影响人口迁移方向与规模的主要因素是经济因素。一般规律是由落后地区迁往发达地区,故上海符合题意,安徽、湖南、河南以人口迁出为主。

(2014·济南调研)下图为“某地人口迁移与年龄关系示意图”。读图回答5~6题。

5.从图中判断,影响该地区人口迁移的主要因素最有可能是( )

A.人口老龄化

B.婚姻家庭

C.政治因素

D.经济因素

6.图中甲、乙、丙、丁不同年龄段的人口迁移有明显相关性的是( )

A.甲、乙

B.甲、丙

C.乙、丙

D.乙、丁

解析:第5题,从图中可以看出,该地区迁移的人口中,以20~34岁的青壮年劳动力为主,这种迁移最可能是经济因素引起的。第6题,图中乙年龄段的年轻人外出打工时,常常会将自己年幼的子女带在身边,从而导致甲年龄段的人口迁移数量也较大,即这两者之间的迁移具有相关性。

答案:5.D 6.A

下图示意1978~2008年我国四城市人口变动统计情况(注:人口迁移差额率为人口迁入与迁出的差额占总人口的比重)。读图回答7~8题。

7.关于四个城市人口变动的表述,正确的是( )

A.甲城市的人口增长速度加快

B.乙城市一直是人口净迁出区

C.丙城市由净迁出区转为净迁入区

D.丁城市的人口增长速度减慢

8.下列省区中,最符合丁所反映的人口变动情况的是( )

A.四川

B.贵州

C.安徽

D.浙江

解析:甲城市人口迁移差额率、人口自然增长率呈增加趋势,即反映了甲城市的人口增长速度加快。乙城市人口迁移差额率始终为正数,因此其一直是人口净迁入区。丙城市由净迁入区转为净迁出区。丁人口自然增长率一直在降低,人口迁移差额率由负值变为正值,说明该地区有吸引外来人口迁入的巨大吸引力,一般为经济发达地区。

答案:7.A 8.D

上海市和北京市吸引地区空间分布图,回答9~10题。

9.上海市和北京市的人口吸引作用空间模式特点是( )

A.吸引强度的空间分布随距离增加逐级递减

B.上海市强势吸引地区更加集聚

C.吸引地区在空间上呈同心圆型分布

D.上海市的吸引地区分布范围更为广泛

解析:选B。吸引强度的空间分布并非随距离增加逐级递减,而是呈现出明显的地域差异。上海市4个强势吸引地区紧紧围绕上海市,而北京市强势吸引地区主要分布在环抱北京市的河北省以及河北省以北的内陆省份。两市吸引地区在空间上并不呈同心圆型分布,如上海市的吸引地区在空间上呈“V”字型分布。北京市的吸引地区分布范围更为广泛。

10.上海市和北京市人口强势吸引中心的影响有( )

A.明显缓解了青藏地区的人口压力

B.促进了上海市和北京市周边农业发展

C.东北地区劳动力流失,滞缓了经济发展

D.中部地区城市管理难度和环境压力增大

解析:选B。上海市和北京市对青藏地区人口吸引不大。上海市和北京市吸引大量人口迁入,带动了市郊农、牧、渔业的发展。人口迁出地加强了和北京、上海的联系,利于经济发展。城市管理难度和环境压力增大的是人口迁入地,而中部地区受上海市和北京市吸引人口大量迁出。

读下图,回答11~12题。

11.美国人口增长与中国人口增长相比显著的特点是( )

A.自然增长率高

B.人口呈负增长

C.人口机械增长比重大

D.人口死亡率低

12.美国人口构成的变化对美国积极的影响是( )

A.交通通达性提高

B.文化多样化

C.劳动力数量减少

D.自由活动空间增大

解析:读图可知,移民及其后裔在美国人口构成中占比重较大,说明美国人口机械增长比重大,移民带来丰富的外来文化,使美国文化呈现多样化。

答案:11.C 12.B

二、综合题

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 2012年春运自1月8日起至2月16日止,全国铁路预计将发送旅客2.35亿人,同比增加1

352万人,增长6.1%,日均发送旅客588万人。

材料二 我国人口流动示意图

(1)我国目前跨省流动人口比重大,其主要流向是______________。

(2)说明现阶段我国人口大规模流动的原因和直接结果。

(3)从图中可以看出:我国人口主要是自西流向东,但为什么A地也能吸引众多人口流入?

(4)图中B地区是人口流出较多的地区,这对该地区有何积极影响?

解析:第(1)、(2)题,由图可知,我国目前跨省流动人口的方向主要是由经济欠发达地区流向经济较发达地区,其主要原因是在经济收入、就业机会和生活环境等方面存在着巨大差异,人口流动的结果可从有利和不利两方面回答。第(3)、(4)题,A是新疆,B是四川盆地,新疆吸引人口迁入的主要原因是矿产资源的开发,以及边境贸易的发展。人口迁出的积极意义可从缓解人地矛盾、加强与外界联系、增加收入等方面分析。

答案:(1)由经济欠发达地区流向经济较发达地区

(2)主要原因:人口流入地区的经济收入要高于人口流出地区;人口流入地区的就业机会要多于人口流出地区;人口流入地区的生活环境要优于人口流出地区。

直接结果:有利:弥补了人口流入地区劳动力的不足;提高了人口流入地区的城市化水平;缓解了人口流出地区的就业压力;促进了人口流入地区与人口流出地区的经济社会交流。不利:造成交通、环境压力及带来一些城市化问题。

(3)开发矿产资源;边境贸易的发展。

(4)缓解了人地矛盾,加强了与外界的联系,增加了收入,促进了经济的发展。

14.阅读下列材料,回答相关问题。

为把握流动人口生存发展状况,及时了解人口流动过程中出现的新情况、新问题,切实加强流动人口服务管理,国家人口计生委于2009年7月启动了重点地区流动人口监测试点。监测对象包括农业流动人口和非农业流动人口,监测地区涵盖环渤海、长三角、珠三角、中部、西部,涉及北京、上海、深圳、太原、成都五市的2330万流动人口。2010年04月02日,流动人口服务管理司发表《2009年中国流动人口生存发展状况——基于五大城市流动人口监测结果》的报告。

材料一 下图为根据监测结果绘制的流动人口性别年龄金字塔图。

材料二 这次监测结果显示,北京的流动人口50.9%来自河北、河南和山东;上海的流动人口52.1%来自安徽和江苏;太原、成都以省内流动为主,比例分别为62.5%、87.0%。深圳的流动人口,省内流动占33.8%,14.8%来自湖南。

材料三 监测显示,流动人口中78.7%为农业户口,21.3%为非农业户口。86.8%接受过初中教育,10.4%接受过大专及以上教育,平均受教育年限为9.9年;男性平均受教育年限为10.2年,比女性高0.6年;非农业流动人口平均受教育年限为12.4年,比农业流动人口高3.1年。分户口性质流动人口的就业及收入情况见下图。

分户口性质流动人口各行业就业比例(%)及收入分布(元)图

(1)结合材料分析我国目前人口流动的主要特点。

(2)在流动人口中,绝大多数为农业人口,试分析产生这种情况的原因。

(3)为了改变流动人口生存状况,请提出几条合理建议。

解析:第(1)题,阅读材料可以看出,材料一是流动人口年龄、性别结构的特征,材料二是流动人口来源的地区,材料三是流动人口就业领域及收入方面的问题,可以结合材料中的信息,分析这几个方面的特征。第(2)题,流动人口主要是农业户口,可以结合农村与城市之间人口迁移的原因分析。第(3)题可以结合材料中总结出的流动人口的特征以及存在的问题回答,言之成理即可。

答案:(1)主要集中在青年人口;呈现就近流动趋势;就业领域主要集中在制造业、批发零售业、社会服务业等(农业流动人口多集中在低薪或高危行业,非农业人口就业环境要好于农业人口,农业流动人口收入远低于非农业人口);受教育程度比较低。(回答其中3条即可)

(2)农村剩余劳动力多,城市有更好的就业机会;城市经济收入和生活水平要比农村高;国家流动人口政策的放宽;交通条件的改善等。

(3)实行平等的就业政策,优化流动人口服务工作(清理和取消针对流动人口不合理的规定和收费,取消对流动人口就业的职业工种限制);加强流动人口职业培训工作,提升劳动力技能水平(鼓励支持企业和社会力量对流动人口提供形式多样的培训);加强社会保障政策宣传,依法要求各类用工单位为流动人口办理社会保险。