4.2 人地关系思想的演变 同步练习(含答案解析) (6)

文档属性

| 名称 | 4.2 人地关系思想的演变 同步练习(含答案解析) (6) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 810.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-29 22:00:14 | ||

图片预览

文档简介

4.2

人地关系思想的演变

同步练习

下图是东汉时期“狩猎生产图”,图中上半部是弋射图,两个猎手正在向疾飞的群鸟弯弓瞄射;下半部是收获图,描写农夫们收割、采实、挑运的劳动场面。据此完成1~2题。

1.“狩猎生产图”反映出人类对自然环境施加的技术手段是( )

A.采集与渔猎

B.耕作与灌溉

C.采矿与冶炼

D.建坝与筑路

2.关于这一时期人地关系的正确叙述是( )

A.征服自然,试图成为自然的主宰

B.崇拜自然,对自然既恐惧又依赖

C.改造自然,开发利用土地、水等资源

D.寻求人地协调

解析:我国东汉时期是典型的农业文明时期,人们主要从事农业活动,因此主要是通过耕作、灌溉、施肥等农业技术手段,作用于土地资源、水资源、生物资源,利用气候资源,生产出稳定而可靠的食物。在这一时期,人类已能通过一定的手段和生产活动改造自然。

答案:1.B 2.C

我国古代道教就有“人法地,地法天,天法道,道法自然”的思想,据此完成3~4题。

3.该思想体现了( )

A.地理环境决定论思想

B.人定胜天的思想

C.因地制宜的思想

D.天人合一的思想

4.符合该思想的做法是( )

A.跨流域调水

B.毁林开荒

C.过度抽取地下水

D.在草原地区大量捕杀鸟类

解析:第3题,“人法地,地法天,天法道,道法自然”体现了人类与地理环境之间的协调发展,体现了天人合一的思想。第4题,该理论主张人类应主动地谋求与自然地理环境的和谐,使人地之间得到协调发展。从选项中四种做法可以看出只有A项是正确的。

答案:3.D 4.A

16世纪的法国思想家J.博丹认为:北方寒冷,使人们体格强壮而缺少才智;南方炎热,使人们有才智而缺少精力。据此完成5~6题。

5.J.博丹的主张体现出哪一种人地关系思想( )

A.人定胜天论

B.地理环境决定论

C.可持续发展论

D.人地协调论

6.J.博丹的思想类似于以下哪一位学者的思想( )

A.孟轲:天时不如地利,地利不如人和

B.P.白兰士:注重人对环境的适应与利用方面的选择能力

C.F.拉采尔:人类活动的特征取决于所在的地理环境的性质

D.贾思勰:顺天时,量地力,则用力少而成功多

解析:据材料可以看出J.博丹主张各地区的人类特征取决于所在的地理环境的性质,这与F.拉采尔的近代“地理环境决定论”的思想类似。

答案:5.B 6.C

莱州湾畔曾是我国内陆海水入侵最严重的“深度海侵地”,而如今则成为山东著名的绿色走廊。该地的经验:实施水系联网工程建设,开源节流;调整农业结构,趋利避害。据此完成7~8题。

7.莱州湾畔地区起初也不是“深度海侵区”,而沦为“深度海侵区”的原因主要是( )

A.海平面上升,导致海水倒灌

B.工业发展带来严重的环境污染

C.过度砍伐森林,破坏地表植被

D.工农业发展、人口剧增导致地下水开采过度,形成“地下漏斗区”

8.莱州湾畔地区人民成功地抗击“海水入侵”,说明他们的行动和措施符合( )

A.人定胜天的人类中心论思想

B.地理环境决定论思想

C.人地和谐的人地协调论思想

D.科技帮助我们征服自然的论断

解析:第7题,由题干“内陆海水入侵”“水系联网”“调整农业结构”,可推知当地由于工农业发展、人口剧增导致地下水开采过度,形成“地下漏斗区”,从而导致海水入侵。第8题,水系联网工程建设、调整农业结构,反映了人地和谐的人地协调论思想。

答案:7.D 8.C

9.下列景观图分别代表了不同时期人类活动的场景。结合所学知识,完成下列各题。

(1)图①阶段中,人类对自然的态度是怎样的?

(2)如果图③所示人类行为成为一种普遍行为时,会带来哪些环境问题?这能给我们提供怎样的启示?(提示:从人类与环境相互作用的角度分析)

(3)图④体现了人类什么样的环境问题道德观?

解析:第(1)题,图①反映了人类社会早期的活动场景,属于采猎文明时期,那时生产力水平极其低下,人类靠采集与狩猎为生。第(2)题,图③所示为乱砍滥伐导致植被的大量破坏,甚至消失。第(3)题,图④反映了人类谋求可持续发展的一种行为,说明人类意识到对后代应承担的义务与责任。

答案:(1)依赖自然(或畏惧自然、崇拜自然)。

(2)生态环境失衡、环境质量下降、生物多样性减少、水土流失和土地荒漠化。

启示:环境具有提供物质、能量和消纳废弃物的能力,但其能力是有限的。人类若能正确处理好与环境的关系,环境就会向有益于人类生存的良性方向发展;反之,如果人类不采取适当的生产和生活方式,就会破坏生态平衡,导致环境恶化,最终使人类生活质量下降,甚至危及人类的生存。(答案合理即可)

(3)当人类的当前利益与长远的、子孙未来的利益发生冲突时,应兼顾当代人与后代人的利益,对当代人与后代人的利益予以同等的重视。(答案合理即可)

10.读人类文明进程及社会经济增长主导因素变化示意图,回答下列问题。

(1)图中a、b、c、d曲线表示经济增长的主导要素,对应正确的是( )

A.a—科技

B.b—土地

C.c—劳动力

D.d—资本

(2)试分析人类社会发展不同阶段的人地关系。

解析:第(1)题,狩猎文明阶段经济增长的主导要素是劳动力;农业文明阶段经济增长的主导要素是土地;资本在工业文明阶段早期影响巨大;科技则是工业文明阶段后期经济增长的主导要素。第(2)题,人地关系思想发展经历了四个阶段:崇拜自然、改造自然、征服自然和谋求人地协调;不同阶段人地关系也不一样。

答案:(1)D

(2)依赖自然,崇拜自然(狩猎文明);利用自然,改造自然(农业文明);开发自然,征服自然(工业文明);守护自然,谋求人地和谐(环境文明)。

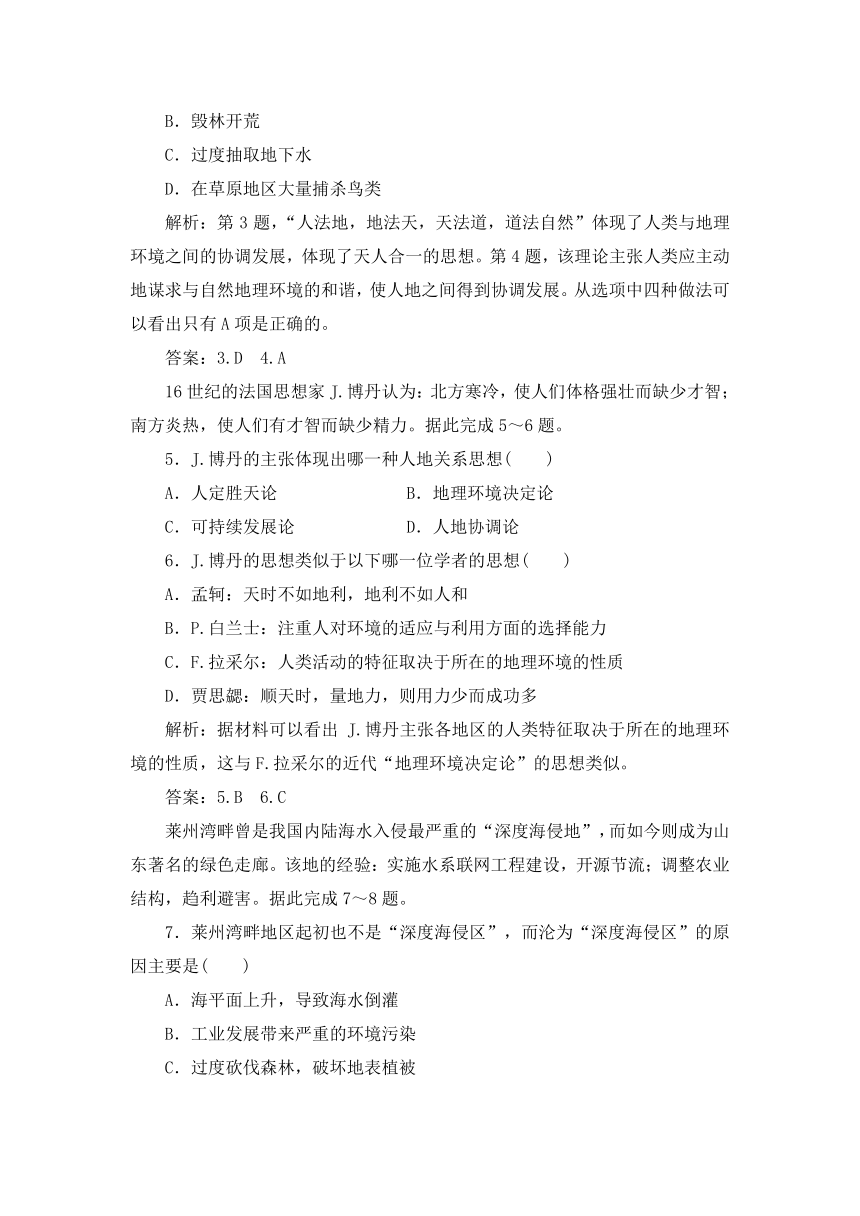

下图是人地关系思想的演变过程,甲、乙两圈表示的是人类社会和环境,箭头表示两者之间的影响力。据此完成1~2题。

1.下列各选项中,对图中含义解读正确的是( )

A.甲表示环境,乙表示人类社会

B.在阶段①,人类与环境没有关系

C.在阶段③,人地矛盾最尖锐

D.箭头b表示环境对人类的反作用

2.下列认识或行为与图中所示的思想演变过程对应组合正确的是( )

A.①——斩伐养长,不失其时

B.①——涸泽而渔,焚林而猎

C.②——伐木为薪,围湖造田

D.③——科技发达,人地矛盾达到顶峰

解析:第1题,阶段①,由于生产力水平比较低下,人们对自然环境的认识很有限,只能被动地适应自然,此时人们受地理环境决定论思想支配,只认识到自然环境对人的作用;阶段②,由于生产力发展水平的提高,人们开始认为自然是人类可任意开发和利用的对象,一味夸大人类社会的作用,这是人类中心论思想;阶段③,人类体味了过度利用自然资源带来的恶果,认识到人类可以认识和改造自然,但必须顺应自然规律,因为自然对人类也有制约作用,这是人地和谐论思想。第2题,“斩伐养长,不失其时”是可持续发展思想,阶段①显然是不具备的;“涸泽而渔,焚林而猎”、“伐木为薪,围湖造田”都是人类中心论思想,且此时人地矛盾达到顶峰;阶段③的人地关系思想主要是人地和谐论,人地矛盾缓解,环境得到改善。

答案:1.A 2.C

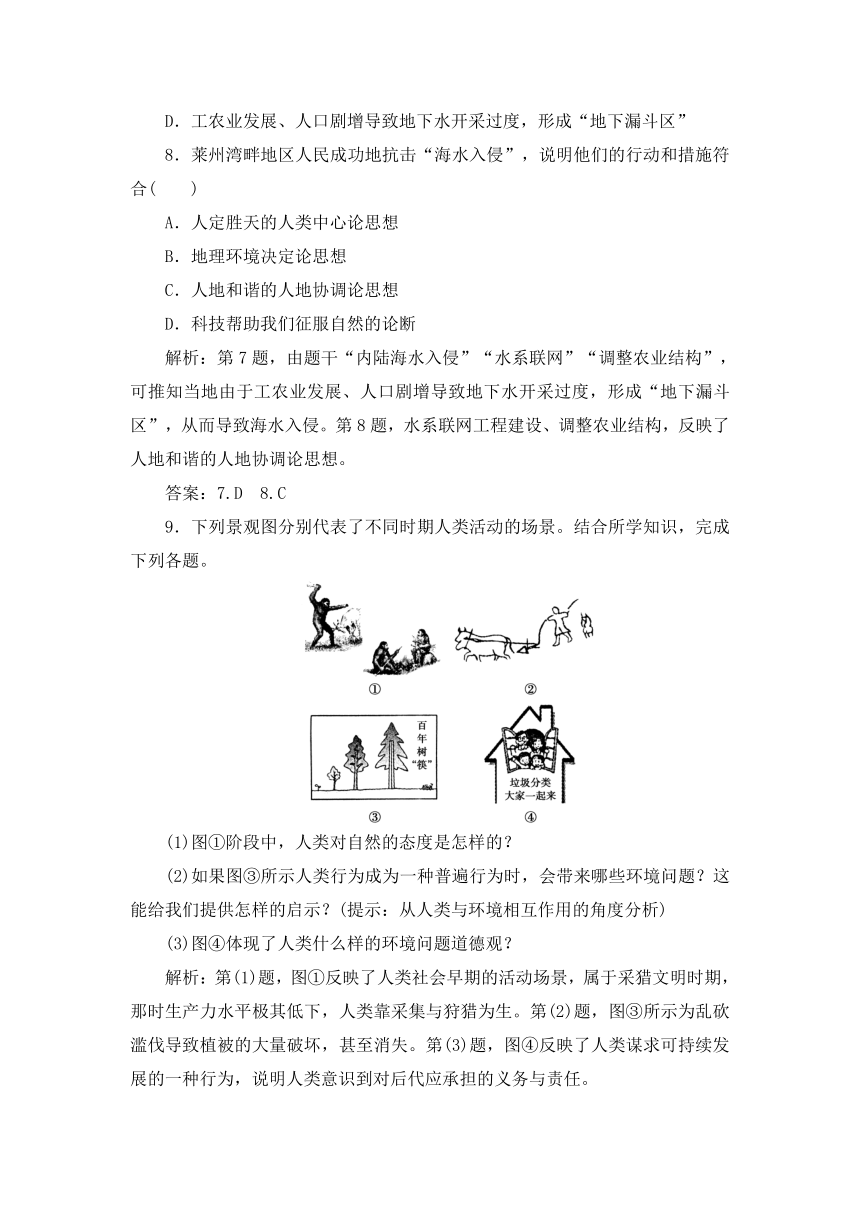

下图是“某区域水资源循环利用模式示意图”,读图,完成3~4题。

3.图中字母含义表述正确的是( )

A.a表示污水处理,b表示污水收集

B.a表示污水排放,b表示污水处理

C.a表示水的利用,b表示水的污染

D.a表示水的污染,b表示污水处理

4.图示该区域水资源循环利用模式体现的人地关系思想是( )

①环境决定论 ②人定胜天论 ③和谐论 ④可持续发展论

A.①②

B.③④

C.①④

D.②③

解析:第3题,供水系统提供可利用水源,产出有用产品及通过b收集废水;废水通过a可返回区内水体及供水系统,遵循水资源循环利用原则,a为污水处理。第4题,该区域水资源的利用模式是人类主动谋求与自然地理环境和谐的产物,是人类社会对人地关系认识深化的体现。

答案:3.A 4.B

5.下图是人类社会不同发展阶段经济增长主导因素的构成示意图,读图回答下列问题。

(1)图中A表示________,它是决定________时代经济增长的关键要素。

(2)分析影响工业文明时代经济增长主导要素的变化特征。

(3)在人类社会发展的四个阶段中,人地矛盾最为激化的阶段是________时代。试分析该阶段环境问题突出的主要原因。

(4)环境文明时代人地关系的基本特征是____________________________________________________________________。

解析:本题主要考查运用可持续发展原理综合分析人地关系思想的能力。第(1)题,各社会发展阶段影响经济增长的主导因素各不相同。农业文明时代,人类主要利用土地、水、气候等资源,改造自然。第(2)题,影响各社会发展阶段的构成因素的影响程度不同,即所占比重最大的为主导因素。第(3)题,人地关系认识由不科学向科学发展,人地关系向人地协调方向发展。工业文明时代,人地矛盾激化。主要原因是人口压力巨大;片面追求经济增长;过度利用自然资源;环境污染与生态破坏严重等。第(4)题,环境文明时代,人类认识到不能再走传统的以高投入、高消耗、高污染为特征的发展道路,必须走社会、经济、生态协调发展的可持续发展道路。

答案:(1)土地 农业文明

(2)资本是工业文明早期经济增长的关键要素,随着时代的发展,其影响力不断下降;土地对经济增长的影响力下降;科技进步对经济增长的影响力逐渐加强,后期成为关键要素;对劳动力素质的要求不断提高。

(3)工业文明 人口压力巨大;片面追求经济增长;过度开发与利用自然资源;环境污染与生态破坏严重。

(4)社会、经济、生态协调发展

人地关系思想的演变

同步练习

下图是东汉时期“狩猎生产图”,图中上半部是弋射图,两个猎手正在向疾飞的群鸟弯弓瞄射;下半部是收获图,描写农夫们收割、采实、挑运的劳动场面。据此完成1~2题。

1.“狩猎生产图”反映出人类对自然环境施加的技术手段是( )

A.采集与渔猎

B.耕作与灌溉

C.采矿与冶炼

D.建坝与筑路

2.关于这一时期人地关系的正确叙述是( )

A.征服自然,试图成为自然的主宰

B.崇拜自然,对自然既恐惧又依赖

C.改造自然,开发利用土地、水等资源

D.寻求人地协调

解析:我国东汉时期是典型的农业文明时期,人们主要从事农业活动,因此主要是通过耕作、灌溉、施肥等农业技术手段,作用于土地资源、水资源、生物资源,利用气候资源,生产出稳定而可靠的食物。在这一时期,人类已能通过一定的手段和生产活动改造自然。

答案:1.B 2.C

我国古代道教就有“人法地,地法天,天法道,道法自然”的思想,据此完成3~4题。

3.该思想体现了( )

A.地理环境决定论思想

B.人定胜天的思想

C.因地制宜的思想

D.天人合一的思想

4.符合该思想的做法是( )

A.跨流域调水

B.毁林开荒

C.过度抽取地下水

D.在草原地区大量捕杀鸟类

解析:第3题,“人法地,地法天,天法道,道法自然”体现了人类与地理环境之间的协调发展,体现了天人合一的思想。第4题,该理论主张人类应主动地谋求与自然地理环境的和谐,使人地之间得到协调发展。从选项中四种做法可以看出只有A项是正确的。

答案:3.D 4.A

16世纪的法国思想家J.博丹认为:北方寒冷,使人们体格强壮而缺少才智;南方炎热,使人们有才智而缺少精力。据此完成5~6题。

5.J.博丹的主张体现出哪一种人地关系思想( )

A.人定胜天论

B.地理环境决定论

C.可持续发展论

D.人地协调论

6.J.博丹的思想类似于以下哪一位学者的思想( )

A.孟轲:天时不如地利,地利不如人和

B.P.白兰士:注重人对环境的适应与利用方面的选择能力

C.F.拉采尔:人类活动的特征取决于所在的地理环境的性质

D.贾思勰:顺天时,量地力,则用力少而成功多

解析:据材料可以看出J.博丹主张各地区的人类特征取决于所在的地理环境的性质,这与F.拉采尔的近代“地理环境决定论”的思想类似。

答案:5.B 6.C

莱州湾畔曾是我国内陆海水入侵最严重的“深度海侵地”,而如今则成为山东著名的绿色走廊。该地的经验:实施水系联网工程建设,开源节流;调整农业结构,趋利避害。据此完成7~8题。

7.莱州湾畔地区起初也不是“深度海侵区”,而沦为“深度海侵区”的原因主要是( )

A.海平面上升,导致海水倒灌

B.工业发展带来严重的环境污染

C.过度砍伐森林,破坏地表植被

D.工农业发展、人口剧增导致地下水开采过度,形成“地下漏斗区”

8.莱州湾畔地区人民成功地抗击“海水入侵”,说明他们的行动和措施符合( )

A.人定胜天的人类中心论思想

B.地理环境决定论思想

C.人地和谐的人地协调论思想

D.科技帮助我们征服自然的论断

解析:第7题,由题干“内陆海水入侵”“水系联网”“调整农业结构”,可推知当地由于工农业发展、人口剧增导致地下水开采过度,形成“地下漏斗区”,从而导致海水入侵。第8题,水系联网工程建设、调整农业结构,反映了人地和谐的人地协调论思想。

答案:7.D 8.C

9.下列景观图分别代表了不同时期人类活动的场景。结合所学知识,完成下列各题。

(1)图①阶段中,人类对自然的态度是怎样的?

(2)如果图③所示人类行为成为一种普遍行为时,会带来哪些环境问题?这能给我们提供怎样的启示?(提示:从人类与环境相互作用的角度分析)

(3)图④体现了人类什么样的环境问题道德观?

解析:第(1)题,图①反映了人类社会早期的活动场景,属于采猎文明时期,那时生产力水平极其低下,人类靠采集与狩猎为生。第(2)题,图③所示为乱砍滥伐导致植被的大量破坏,甚至消失。第(3)题,图④反映了人类谋求可持续发展的一种行为,说明人类意识到对后代应承担的义务与责任。

答案:(1)依赖自然(或畏惧自然、崇拜自然)。

(2)生态环境失衡、环境质量下降、生物多样性减少、水土流失和土地荒漠化。

启示:环境具有提供物质、能量和消纳废弃物的能力,但其能力是有限的。人类若能正确处理好与环境的关系,环境就会向有益于人类生存的良性方向发展;反之,如果人类不采取适当的生产和生活方式,就会破坏生态平衡,导致环境恶化,最终使人类生活质量下降,甚至危及人类的生存。(答案合理即可)

(3)当人类的当前利益与长远的、子孙未来的利益发生冲突时,应兼顾当代人与后代人的利益,对当代人与后代人的利益予以同等的重视。(答案合理即可)

10.读人类文明进程及社会经济增长主导因素变化示意图,回答下列问题。

(1)图中a、b、c、d曲线表示经济增长的主导要素,对应正确的是( )

A.a—科技

B.b—土地

C.c—劳动力

D.d—资本

(2)试分析人类社会发展不同阶段的人地关系。

解析:第(1)题,狩猎文明阶段经济增长的主导要素是劳动力;农业文明阶段经济增长的主导要素是土地;资本在工业文明阶段早期影响巨大;科技则是工业文明阶段后期经济增长的主导要素。第(2)题,人地关系思想发展经历了四个阶段:崇拜自然、改造自然、征服自然和谋求人地协调;不同阶段人地关系也不一样。

答案:(1)D

(2)依赖自然,崇拜自然(狩猎文明);利用自然,改造自然(农业文明);开发自然,征服自然(工业文明);守护自然,谋求人地和谐(环境文明)。

下图是人地关系思想的演变过程,甲、乙两圈表示的是人类社会和环境,箭头表示两者之间的影响力。据此完成1~2题。

1.下列各选项中,对图中含义解读正确的是( )

A.甲表示环境,乙表示人类社会

B.在阶段①,人类与环境没有关系

C.在阶段③,人地矛盾最尖锐

D.箭头b表示环境对人类的反作用

2.下列认识或行为与图中所示的思想演变过程对应组合正确的是( )

A.①——斩伐养长,不失其时

B.①——涸泽而渔,焚林而猎

C.②——伐木为薪,围湖造田

D.③——科技发达,人地矛盾达到顶峰

解析:第1题,阶段①,由于生产力水平比较低下,人们对自然环境的认识很有限,只能被动地适应自然,此时人们受地理环境决定论思想支配,只认识到自然环境对人的作用;阶段②,由于生产力发展水平的提高,人们开始认为自然是人类可任意开发和利用的对象,一味夸大人类社会的作用,这是人类中心论思想;阶段③,人类体味了过度利用自然资源带来的恶果,认识到人类可以认识和改造自然,但必须顺应自然规律,因为自然对人类也有制约作用,这是人地和谐论思想。第2题,“斩伐养长,不失其时”是可持续发展思想,阶段①显然是不具备的;“涸泽而渔,焚林而猎”、“伐木为薪,围湖造田”都是人类中心论思想,且此时人地矛盾达到顶峰;阶段③的人地关系思想主要是人地和谐论,人地矛盾缓解,环境得到改善。

答案:1.A 2.C

下图是“某区域水资源循环利用模式示意图”,读图,完成3~4题。

3.图中字母含义表述正确的是( )

A.a表示污水处理,b表示污水收集

B.a表示污水排放,b表示污水处理

C.a表示水的利用,b表示水的污染

D.a表示水的污染,b表示污水处理

4.图示该区域水资源循环利用模式体现的人地关系思想是( )

①环境决定论 ②人定胜天论 ③和谐论 ④可持续发展论

A.①②

B.③④

C.①④

D.②③

解析:第3题,供水系统提供可利用水源,产出有用产品及通过b收集废水;废水通过a可返回区内水体及供水系统,遵循水资源循环利用原则,a为污水处理。第4题,该区域水资源的利用模式是人类主动谋求与自然地理环境和谐的产物,是人类社会对人地关系认识深化的体现。

答案:3.A 4.B

5.下图是人类社会不同发展阶段经济增长主导因素的构成示意图,读图回答下列问题。

(1)图中A表示________,它是决定________时代经济增长的关键要素。

(2)分析影响工业文明时代经济增长主导要素的变化特征。

(3)在人类社会发展的四个阶段中,人地矛盾最为激化的阶段是________时代。试分析该阶段环境问题突出的主要原因。

(4)环境文明时代人地关系的基本特征是____________________________________________________________________。

解析:本题主要考查运用可持续发展原理综合分析人地关系思想的能力。第(1)题,各社会发展阶段影响经济增长的主导因素各不相同。农业文明时代,人类主要利用土地、水、气候等资源,改造自然。第(2)题,影响各社会发展阶段的构成因素的影响程度不同,即所占比重最大的为主导因素。第(3)题,人地关系认识由不科学向科学发展,人地关系向人地协调方向发展。工业文明时代,人地矛盾激化。主要原因是人口压力巨大;片面追求经济增长;过度利用自然资源;环境污染与生态破坏严重等。第(4)题,环境文明时代,人类认识到不能再走传统的以高投入、高消耗、高污染为特征的发展道路,必须走社会、经济、生态协调发展的可持续发展道路。

答案:(1)土地 农业文明

(2)资本是工业文明早期经济增长的关键要素,随着时代的发展,其影响力不断下降;土地对经济增长的影响力下降;科技进步对经济增长的影响力逐渐加强,后期成为关键要素;对劳动力素质的要求不断提高。

(3)工业文明 人口压力巨大;片面追求经济增长;过度开发与利用自然资源;环境污染与生态破坏严重。

(4)社会、经济、生态协调发展