14 第三部分 素养2 综合思维

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

第三部分 素养提升

素养2 综合思维

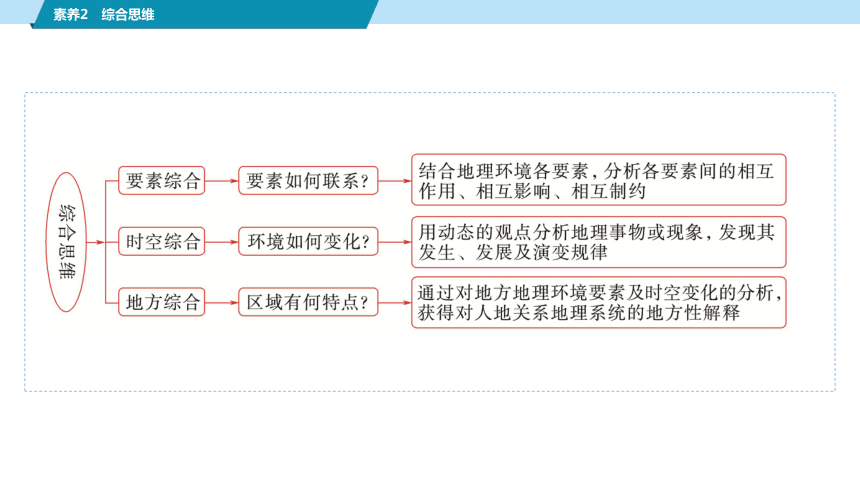

综合思维是地理学基本的思维方法,指人们具备的全面、系统、动态地认识地理事物和现象的思维品质与能力。学生运用综合思维方法,就能够从多个维度对地理事物和现象进行分析,认识各要素之间相互作用、相互影响、相互制约的关系,并在一定程度上解释其发生、发展和演化的过程,从而比较全面地观察、分析和认识不同地方或区域的地理环境特点,并且能够辩证地看待现实生活中的地理问题。解读综合思维应重点关注以下三个方面:

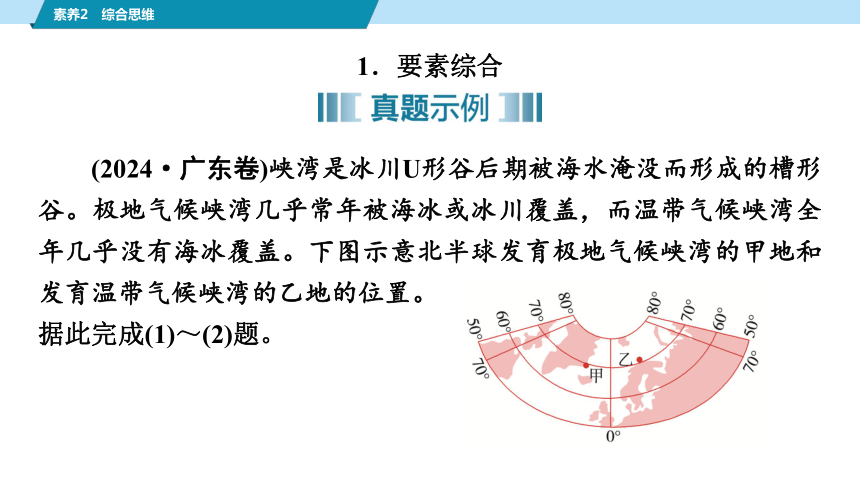

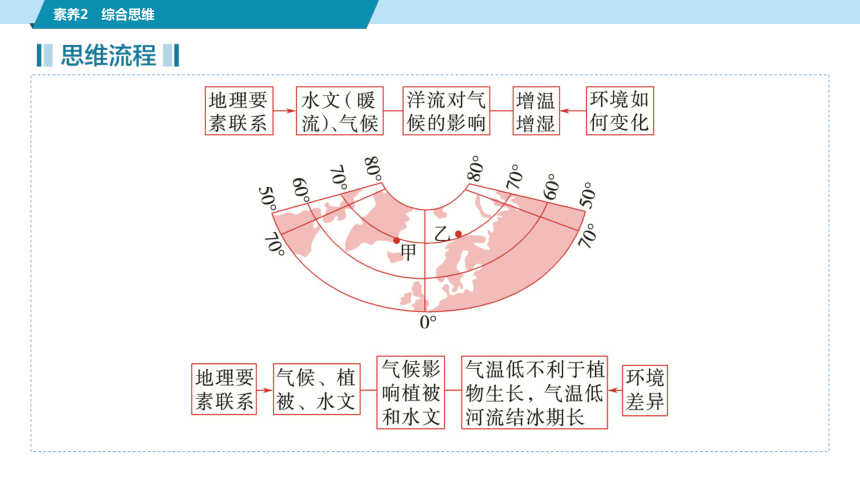

(2024·广东卷)峡湾是冰川U形谷后期被海水淹没而形成的槽形谷。极地气候峡湾几乎常年被海冰或冰川覆盖,而温带气候峡湾全年几乎没有海冰覆盖。下图示意北半球发育极地气候峡湾的甲地和发育温带气候峡湾的乙地的位置。

据此完成(1)~(2)题。

1.要素综合

(1)与甲地对比,温带气候峡湾在乙地发育的主要原因是乙地( )

A.冬季白昼的时长更长

B.受到了暖流增温影响

C.经历了更强的构造运动

D.海平面上升的幅度更大

√

(2)研究发现,极地气候峡湾沉积物中有机碳的累积速率往往较温带气候峡湾低,主要是因极地气候峡湾区( )

①植被覆盖度更低 ②入海的径流更少 ③海水的盐度更低 ④波浪的动力更小

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

√

1.地理环境要素提取与判读

(1)通过对图中等高线、河流流向、等温线分布的判读,了解图示区域的地形特征。

(2)通过气候分布规律,或对其气候资料进行分析,判断该区域的气候类型及其特征。

(3)在了解该区域的地形和气候特征的基础上,了解该区域的水文、植被、土壤和自然带等特征。

(4)通过对各自然要素特征的了解,进一步了解该区域的人文地理要素特征,如工农业生产特征、人口和城市的分布特点、交通特征及形成这些特征的自然条件。

2.分析该区域主要地理特征的成因

由于组成某区域地理环境的各要素,通过大气循环、水循环、岩石圈物质循环、生物循环等物质运动和能量交换相互联系、相互作用,形成了不可分割的整体,因此,只要了解某一要素,就可以推知与其相联系的其他各个要素。

3.分析、评价人类活动的合理性

人类的主观要求必须与环境的客观规律相适应,因时、因地制宜是人类活动必须遵循的基本原则。

(1)对农业生产而言,不同的地形区适宜发展不同类型的农业,平原地区地势平坦、土层深厚,适宜发展耕作业;山地不便耕作、不易水土保持,但适宜发展畜牧业或林业。

(2)对工业生产而言,从环境角度考虑,不同的工业布局,如大气污染严重的工业,应设置在最小风频的上风向或与常年盛行风向垂直的郊外;水污染严重的工业,应设置在远离水源及河流上游的地区;固体废弃物污染严重的工业,应远离居民区和农田。

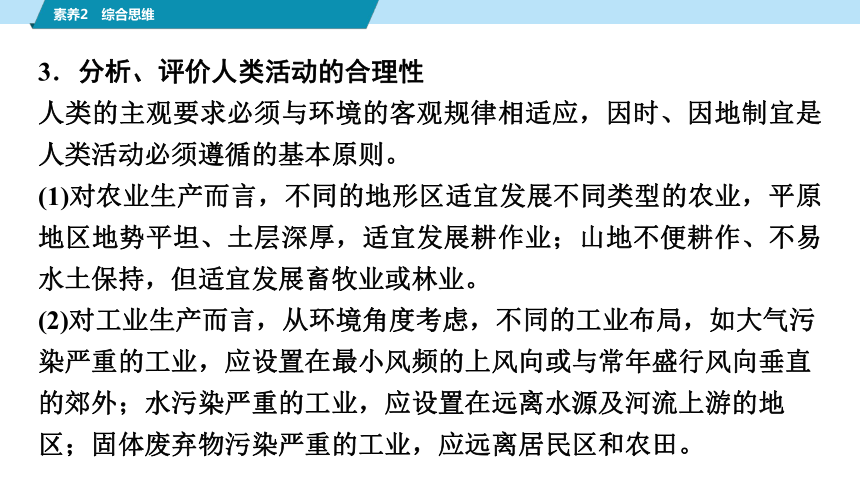

(2023·浙江6月卷)黄河三角洲海岸线始终在不断变化。1996年黄河经人工改汊朝东北方向入海。下图为1996~2020年黄河河口区汛期陆地面积变化统计图。

据此完成(1)~(2)题。

2.时空综合

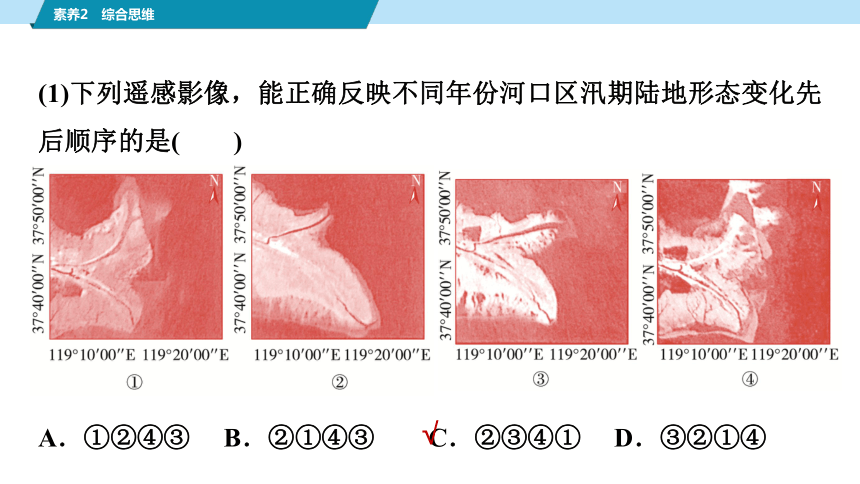

(1)下列遥感影像,能正确反映不同年份河口区汛期陆地形态变化先后顺序的是( )

A.①②④③ B.②①④③ C.②③④① D.③②①④

√

(2)1996年后,老河口陆地面积变化的主要原因是( )

A.海水运动的作用 B.黄土高原植被的恢复

C.上游水库的冲淤 D.汛期流域降水的变化

√

1.解答时空综合类试题的四种方法

(1)阶段环节法:地理事物或现象的时空综合有发生、发展、演变的过程,依据其发生的先后阶段和环节进行推理,是解答过程类试题的主要方法。在整个地理过程中,阶段好比是线段,环节好比是节点,阶段重在趋势性,体现出过程的持续发展,环节重在变化性,体现出过程的阶段性特征。

(2)要素分析法:某一地理事物或现象的形成,必然有一些重要因素在起作用,抓住了这些要素的发展和变化特征,也就把握了整体的地理事物或现象的时空综合过程。

(3)地理绘图法:试题所提供的图文信息,可能只是地理事物或现象的时空发展过程中的几个瞬时状态或片段特征,绝不能把它们割裂开来观察。运用地理绘图法,可将这些零碎的时空综合连接在一起,更加直观地反映出地理事物或现象时空发展的整体过程。

(4)假设推断法:根据现象或问题提出新问题,然后进行大胆猜测,提出各种假设,再通过推理、实验或过程模拟逐一进行剖析验证,去伪存真,从而得出对客观规律的正确认识。

2.解答时空综合类试题的注意事项

(1)时间性:答题过程要遵循发生、发展、演变的先后顺序。如地理事物或现象发生的时间:a→b→c→d,不能写成d→c→b→a,要注意过程的时间性。

(2)因果性:地理事物和现象发生、发展、演变的过程不仅有时间的先后顺序,而且一般有明确的因果联系,答题过程中要注意由因索果,保证答题过程的逻辑性。

(3)完整性:时空综合分析型非选择题一般是按点给分,要求学生对基本概念、基本地理原理、地理规律充分理解和掌握,把地理过程按照时空先后顺序、因果关系用地理语言完整地表达出来,不要遗漏其中的过程。如发生过程a→b→c→d,不要跳跃式写成a→c→d。

(4)精细化:答题过程要精细化,既然是一个过程,就要把每个环节逐一写下来,切忌一个环节一句话就概括完毕。但也不能滔滔不绝、下笔千言,不能把简答题写成小作文。

(2024·安徽卷)阅读图文材料,完成下列要求。

南美洲的卡西基亚雷河(以下简称“卡河”)是奥里诺科河(以下简称“奥河”)上游的一条汊河,经内格罗河流入亚马孙河(如图)。奥河在分汊口附近堆积有大量沉积物。自分汊口向下游方向,相比较而言,奥河河道宽而浅,卡河河道窄而深,卡河河床纵剖面坡度明显大于奥河。目前该分汊口上游约四分之一的来水流入到卡河,专家预测卡河未来将成为主要河道。

3.地方综合

说明分汊口处堆积体的形成过程。(4分)

【参考答案】 分汊口处奥河上游来水水量大,搬运能力强,挟带大量的泥沙,在分汊口处受分水岭地形影响,水流速度减慢,泥沙沉积,形成堆积体。

地方综合类试题分析思路

(1)解释区域内某种地理现象的形成原因

区域内地理现象往往是不同地理要素间的因果联系导致的,其中气候、地貌是许多地理现象形成的基础因素,分析时应厘清要素间的因果联系链,由因到果步步推进,完整呈现因果关系。

(2)分析区域环境的变化过程及特点

区域内某要素的变化不可避免地影响了区域其他要素的变化,乃至整个区域环境的整体变化。

(3)分析区域间的环境联系

主要从自然地理环境的物质循环和能量交换的角度分析不同区域间存在的因果联系,组织成思路清晰的因果链条,规范学科语言的使用。如青藏高原隆起对东亚、南亚、中亚、西亚的自然环境产生巨大影响。

(2024·南平三模)2021年国际摄影大奖作品“日食时钟”(图1)由某地连续拍摄的24个太阳点位合成,相邻点位相差约1小时,图2所示的太阳点位可反映太阳高度。据查,此次日食现象在世界时间12月4日07:44达到全食,持续时间不到2分钟。据此完成1~3题。

素养2 综合思维专项训练

1.拍摄地点可能位于( )

A.黄河站(78°55′N,11°56′E)

B.中冰站(65°46′N,17°21′W)

C.昆仑站(80°25′S,77°07′E)

D.联合冰川(79°45′S,82°30′W)

√

2.拍摄日全食时,镜头朝向( )

A.东北 B.西北

C.东南 D.西南

3.拍摄活动期间需要( )

A.防北极熊破坏 B.防蚊子叮咬

C.防紫外线伤害 D.防器材受潮

√

√

1.D 2.C 3.C [第1题,12月4日24小时均有太阳的只能是南极圈以南地区,排除A、B。此次日食现象在世界时间12月4日07:44达到全食,据图示以及材料“相邻点位相差约1小时”可判断拍摄地的地方时大致是03∶00,位于0°经线以西,排除C,D正确。第2题,拍摄地位于南半球出现极昼现象的地方,太阳高度最小时的方位是正南,即图中标注山脉的附近,顺时针自西向东,推知日全食时太阳在东南方,C正确。第3题,根据题1可知拍摄地点位于南极圈以南地区,纬度高,寒冷干燥,排除A、B、D。受极昼和冰雪反射影响,紫外线强,C正确。]

(2024·郑州模拟)冰雹是在厚达6 km以上的冰雹云中,强烈的上升气流挟带着大量的水滴和冰晶运动过程中固化增大并降落到地表形成的。右图示意某年我国部分省级行政中心月均降雹日数(黑点越大,降雹日数越多)。据此完成4~5题。

4.我国该年降雹日数最多的省会级城市为( )

A.呼和浩特 B.西宁

C.拉萨 D.贵阳

5.推测一日内冰雹高发时段是( )

A.上半夜 B.下半夜

C.上午 D.下午

√

√

4.C 5.D [第4题,据材料“黑点越大,降雹日数越多”并结合图中信息可知,拉萨的黑点最大,且有大黑点的月份多,因此拉萨是我国该年降雹日数最多的省级行政中心。故选C。第5题,根据材料“强烈的上升气流挟带着大量的水滴和冰晶运动过程中固化增大并降落到地表形成的”可知,冰雹是由强烈的对流活动形成的。一天中地面最高气温出现在14时左右,温度高气流膨胀上升,对流旺盛,有利于冰雹形成,因此一日内冰雹高发时段在下午,D正确。]

(2024·南昌三模)约4 000年前,乍得湖面积30多万平方千米,水深160多米,是现今的几十倍,属于外流区域。如今乍得湖几乎没有地表水流出,却是淡水湖,有学者认为其东北部的博德莱洼地是湖泊盐分的“排泄场”。下图为目前乍得湖流域水系图。据此完成6~8题。

6.乍得湖流域南部水系较北部发达,其主导因素是( )

A.大气环流 B.地形地势

C.地壳运动 D.洋流性质

7.该学者认为博德莱洼地是湖泊盐分“排泄场”的依据是( )

①东北部洼地地势最低 ②东北部季节性河流多 ③历史时期湖泊面积大 ④湖面水位季节变化大

A.①② B.③④

C.②③ D.①④

√

√

8.如今乍得湖湖水盐分的“流失”主要通过( )

A.地表径流 B.地下径流

C.湖水蒸发 D.居民用水

√

6.A 7.D 8.B [第6题,由图可知,乍得湖位于非洲,在北半球的低纬度地区,乍得湖流域南部受赤道低气压带影响较大,降水较多,水系发达;而北部距赤道低气压带远,受其影响小,降水较少,水系不发达,所以大气环流是其主导因素,A正确。乍得湖南部地势起伏较大,北部较平坦,位于内陆,东南信风挟带的水汽含量较少,不易形成地形雨,故地形地势不是该地区南部水系发达的主导因素,B错误。地壳运动不会影响降水,C错误。该地位于内陆地区,洋流对沿海地区影响较大,D错误。第7题,根据区域空间

定位可知,乍得湖水系位于热带草原气候区,降水分为干湿两季,每当进入湿季,降水量多,湖泊水量变大,水位升高,水流挟带盐分沿季节性河流以及地下径流流向地势较低的博德莱洼地,使乍得湖水体得以更新,盐分降低,故博德莱洼地是乍得湖的盐分“排泄场”,①④正确;东北部季节性河流多、历史时期湖泊面积大都不是博德莱洼地成为乍得湖盐分“排泄场”的原因,②③错误。D正确。第8题,根据材料“如今乍得湖几乎没有地表水流出”可知,盐分通过地表径流流失少,A错误。乍得湖湖水盐分主要通过地下径流流向地势较低的博德莱洼地,B正确。湖水蒸发会提高湖水的盐度,湖水盐分不会“流失”,C错误。居民用水会使得入湖径流减少,不能降低湖水盐度,D错误。]

冰斗底部高度与其形成时的当地雪线高度基本相当,故常依据不同时期冰斗位置来分析气候变化规律;U形谷特征可反映冰川活动期次和规模。下图示意我国西北某山区冰蚀地貌特征模式(忽略局地因素影响)。图中冰斗①~⑧分三期形成,受外力破坏微弱,形态完好;F为断层,它改变了冰斗⑥和⑧的原始位置。据此完成9~10题。

9.图中冰斗形成的先后顺序为( )

A.第一期形成⑦⑧,第二期形成④⑤⑥,第三期形成①②③

B.第一期形成①②③,第二期形成④⑤⑥,第三期形成⑦⑧

C.第一期形成①⑥③,第二期形成②④⑦,第三期形成③⑤

D.第一期形成③⑤,第二期形成②④⑦,第三期形成①⑥⑧

10.该山区气候的主要变化趋势为( )

A.先暖后冷 B.先冷后暖

C.逐期变暖 D.逐期变冷

√

√

9.A 10.C [第9题,根据材料信息可知,冰斗①~⑧分三期形成,受外力破坏微弱,因此最下面最先形成冰斗,因此⑦最先形成;图中F为断层,改变了冰斗⑥和⑧的原始位置,⑧在下,形成时间较早,结合断层两侧岩层的冰斗位置看,⑧应与⑦差不多在同一时期形成,⑥则晚于⑧形成,应在第二期;第二期应在⑦之上,④⑤都在第二期,剩下的①②③则在第三期。第10题,根据材料信息可知,U形谷特征可反映冰川活动期次和规模,U形谷B海拔较低,说明当时雪线高度较低,气候较冷;U形谷A海拔较高,规模展宽,说明当时雪线高度较高,且冰川活动活跃,气候较暖,因此气候变化趋势是由冷变暖,逐渐变暖。]

(2024·汕头三模)累积距平值是指某年的河流径流量值与多年平均径流量值的差值的累计值。疏勒河地处甘肃河西走廊西部,其地表水资源主要来源于河流上游祁连山区的降水和冰雪融水。下图示意1958~2020年疏勒河出山径流量累积距平值统计。据此完成11~12题。

11.1958~2020年疏勒河出山径流量变化的主要自然原因是( )

A.降水持续增大 B.地壳间歇下沉

C.全球气候变暖 D.泥沙淤塞河道

12.与1997年相比,2020年疏勒河出山径流量( )

A.丰水期晚 B.输沙量少

C.汛期延长 D.水位较低

√

√

11.C 12.C [第11题,读图可知,1958~1997年,累积距平值为相对下降趋势,但趋势较缓,说明此阶段出山径流量相对平稳或平稳缓减;1998~2020年,累积距平值相对上升,且上升较快,说明此时为出山径流量增多阶段,因此可判断疏勒河出山径流量整体增加,原因是全球气候变暖,高山冰雪融水增加;结合所学知识可知,该地降水量有变化,但没有持续增加;地壳运动和泥沙淤塞河道对疏勒河出山径流量影响不大。第12题,结合上题分析可知,1997年以后,疏勒河出山径流量持续增加,是因为全球气候变暖,祁连山冰雪融水量增加。由于全球气候变暖,冰川融化时间延长,丰水期开始时间提前,结束时间推迟,汛期延长;径流量增加,水位上升,挟沙能力上升,输沙量增加。]

13.阅读图文材料,完成下列要求。

三工河流域位于新疆天山博格达峰北麓,上游接纳小东沟、大东沟、哈拉木萨克沟、马禄沟、吉沿坚沟等支沟,并汇入天池。近30年来,受自然与人为因素的共同影响,三工河流域先后暴发了8次泥石流,每年约7万立方米泥沙汇入天池。下图示意三工河流域地理位置及综合治理泥石流的拦沙大坝、10级跌水(是一种将上游渠道水流自由跌落到下游的落差建筑物,根据落差大小,跌水可做成单级或多级)梯田景观。

(1)简述三工河流域泥石流多发的主要人为因素。(6分)

(2)简析泥石流对天山天池及周边地区的生态危害。(6分)

(3)指出10级跌水梯田在天池生态系统修复中的作用。(4分)

[解析] 第(1)题,泥石流多发的主要人为因素可以从不同的人类活动类型以及其影响的角度分析。第(2)题,泥石流对天山天池及周边地区的生态危害可以从湖泊萎缩、森林破坏、水土流失、生态环境恶化等角度描述。第(3)题,10级跌水梯田在天池生态系统修复中的作用主要体现在通过工程措施将坡度减小,可以有效减缓径流流速,促进泥沙沉积,净化水质,从而最终达到改善生态环境的效果。

[答案] (1)不合理的采挖,破坏地表结构;滥采滥伐,导致植被减少;过度放牧,破坏草场植被;游客数量过多,导致生态环境恶化等。

(2)天池泥沙淤积,湖泊面积和深度缩减;破坏森林,植被覆盖率降低;导致水土流失,土地退化;破坏原生栖息地,威胁生物多样性等。

(3)减缓径流流速;促进泥沙沉积;净化水质;改善生态环境等。

14.阅读图文材料,完成下列要求。

经济—人口比值(R)可以反映一个城市经济集聚与人口集聚的匹配程度。一般来说,R指数越高,意味着该城市在区域中具有相对更高的经济集聚水平,城市人口扩张潜力就越大。通常当一个城市人口集聚规模基本稳定时,其经济份额与人口份额的比值将保持在1.0左右。美国经历了三百年的人口流动,涉及区域主要是东北部五大湖区域的铁锈八州和西海岸、南海岸的加得佛三州。图1示意美国本土铁锈八州与加得佛三州位置,图2示意美国不同人口规模城市的经济、人口状况,图3为铁锈八州及加得佛三州人口变动统计图。

(1)分析1970年前后美国人口的主要流向。(4分)

(2)分析1970年前后美国人口的主要流向原因。(6分)

(3)根据美国不同人口规模城市的经济、人口状况,推测美国人口流动趋势。(6分)

[解析] 第(1)题,1970年前,东北部五大湖区域的铁锈八州工业发达,是美国人口的主要流入区;1970年后,随着高新技术产业和新兴产业的发展,美国人口从东北部五大湖区域的铁锈八州流向西海岸和南海岸的加得佛三州。第(2)题,1970年前后美国人口的主要流向原因是:铁锈八州是美国的传统工业区,1970年之前,该地钢铁、煤炭、汽车等传统重工业发达,经济发展水平较高,就业机会较多,收入水平较高,居民生活水平高,吸引大量的人口迁入;1970年之后,随着工业的发展,铁锈八州环境污染严重,传统重工业经济增

长减缓,加得佛三州是新兴的工业区,以能源、航天、现代制造业和服务业为主,经济发展速度较快,收入水平较高,且加得佛三州环境优美,气候宜人,吸引了大量人口迁入。第(3)题,根据美国不同人口规模城市的经济、人口状况可以看出,5万~25万人的城市经济—人口比值约为0.8,25万~100万人的城市经济—人口比值约为0.8,100万~500万人的城市经济—人口比值约为1.1,500万人以上的城市经济—人口比值约为1.2,人口规模较大的城市经济份额与人口份额的比值较高,说明这些城市具有相对更高的经济集聚水平,城市人口扩张潜力较大。因此,美国人口的流动趋势是从人口规模较小的城市流向人口规模较大的城市,以寻求更好的发展机会和更高的生活质量。

[答案] (1)流向:1970年前,美国人口主要流向东北部五大湖区域的铁锈八州;1970年后,美国人口主要流向西海岸、南海岸(或西部和南部)的加得佛三州。

(2)原因:1970年前,铁锈八州由于钢铁、煤炭、汽车等传统工业的发展,经济发达,就业机会多,经济收入高,居民生活水平高,吸引大量人口迁入;1970年后,铁锈八州经济增长缓慢,环境污染严重,而西海岸、南海岸(或西部和南部)以能源、现代制造和现代服务业为主导的新型经济快速发展,加上气候温暖,吸引人口迁入。

(3)5万~25万人、25万~100万人、100万~500万人、500万人以上城市,经济—人口比值分别为0.8、0.8、1.1、1.2,城市人口规模越大,经济—人口比值越大,说明大城市依然对人口有较大吸引力,人口将流向大城市。

THANK YOU

第三部分 素养提升

素养2 综合思维

综合思维是地理学基本的思维方法,指人们具备的全面、系统、动态地认识地理事物和现象的思维品质与能力。学生运用综合思维方法,就能够从多个维度对地理事物和现象进行分析,认识各要素之间相互作用、相互影响、相互制约的关系,并在一定程度上解释其发生、发展和演化的过程,从而比较全面地观察、分析和认识不同地方或区域的地理环境特点,并且能够辩证地看待现实生活中的地理问题。解读综合思维应重点关注以下三个方面:

(2024·广东卷)峡湾是冰川U形谷后期被海水淹没而形成的槽形谷。极地气候峡湾几乎常年被海冰或冰川覆盖,而温带气候峡湾全年几乎没有海冰覆盖。下图示意北半球发育极地气候峡湾的甲地和发育温带气候峡湾的乙地的位置。

据此完成(1)~(2)题。

1.要素综合

(1)与甲地对比,温带气候峡湾在乙地发育的主要原因是乙地( )

A.冬季白昼的时长更长

B.受到了暖流增温影响

C.经历了更强的构造运动

D.海平面上升的幅度更大

√

(2)研究发现,极地气候峡湾沉积物中有机碳的累积速率往往较温带气候峡湾低,主要是因极地气候峡湾区( )

①植被覆盖度更低 ②入海的径流更少 ③海水的盐度更低 ④波浪的动力更小

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

√

1.地理环境要素提取与判读

(1)通过对图中等高线、河流流向、等温线分布的判读,了解图示区域的地形特征。

(2)通过气候分布规律,或对其气候资料进行分析,判断该区域的气候类型及其特征。

(3)在了解该区域的地形和气候特征的基础上,了解该区域的水文、植被、土壤和自然带等特征。

(4)通过对各自然要素特征的了解,进一步了解该区域的人文地理要素特征,如工农业生产特征、人口和城市的分布特点、交通特征及形成这些特征的自然条件。

2.分析该区域主要地理特征的成因

由于组成某区域地理环境的各要素,通过大气循环、水循环、岩石圈物质循环、生物循环等物质运动和能量交换相互联系、相互作用,形成了不可分割的整体,因此,只要了解某一要素,就可以推知与其相联系的其他各个要素。

3.分析、评价人类活动的合理性

人类的主观要求必须与环境的客观规律相适应,因时、因地制宜是人类活动必须遵循的基本原则。

(1)对农业生产而言,不同的地形区适宜发展不同类型的农业,平原地区地势平坦、土层深厚,适宜发展耕作业;山地不便耕作、不易水土保持,但适宜发展畜牧业或林业。

(2)对工业生产而言,从环境角度考虑,不同的工业布局,如大气污染严重的工业,应设置在最小风频的上风向或与常年盛行风向垂直的郊外;水污染严重的工业,应设置在远离水源及河流上游的地区;固体废弃物污染严重的工业,应远离居民区和农田。

(2023·浙江6月卷)黄河三角洲海岸线始终在不断变化。1996年黄河经人工改汊朝东北方向入海。下图为1996~2020年黄河河口区汛期陆地面积变化统计图。

据此完成(1)~(2)题。

2.时空综合

(1)下列遥感影像,能正确反映不同年份河口区汛期陆地形态变化先后顺序的是( )

A.①②④③ B.②①④③ C.②③④① D.③②①④

√

(2)1996年后,老河口陆地面积变化的主要原因是( )

A.海水运动的作用 B.黄土高原植被的恢复

C.上游水库的冲淤 D.汛期流域降水的变化

√

1.解答时空综合类试题的四种方法

(1)阶段环节法:地理事物或现象的时空综合有发生、发展、演变的过程,依据其发生的先后阶段和环节进行推理,是解答过程类试题的主要方法。在整个地理过程中,阶段好比是线段,环节好比是节点,阶段重在趋势性,体现出过程的持续发展,环节重在变化性,体现出过程的阶段性特征。

(2)要素分析法:某一地理事物或现象的形成,必然有一些重要因素在起作用,抓住了这些要素的发展和变化特征,也就把握了整体的地理事物或现象的时空综合过程。

(3)地理绘图法:试题所提供的图文信息,可能只是地理事物或现象的时空发展过程中的几个瞬时状态或片段特征,绝不能把它们割裂开来观察。运用地理绘图法,可将这些零碎的时空综合连接在一起,更加直观地反映出地理事物或现象时空发展的整体过程。

(4)假设推断法:根据现象或问题提出新问题,然后进行大胆猜测,提出各种假设,再通过推理、实验或过程模拟逐一进行剖析验证,去伪存真,从而得出对客观规律的正确认识。

2.解答时空综合类试题的注意事项

(1)时间性:答题过程要遵循发生、发展、演变的先后顺序。如地理事物或现象发生的时间:a→b→c→d,不能写成d→c→b→a,要注意过程的时间性。

(2)因果性:地理事物和现象发生、发展、演变的过程不仅有时间的先后顺序,而且一般有明确的因果联系,答题过程中要注意由因索果,保证答题过程的逻辑性。

(3)完整性:时空综合分析型非选择题一般是按点给分,要求学生对基本概念、基本地理原理、地理规律充分理解和掌握,把地理过程按照时空先后顺序、因果关系用地理语言完整地表达出来,不要遗漏其中的过程。如发生过程a→b→c→d,不要跳跃式写成a→c→d。

(4)精细化:答题过程要精细化,既然是一个过程,就要把每个环节逐一写下来,切忌一个环节一句话就概括完毕。但也不能滔滔不绝、下笔千言,不能把简答题写成小作文。

(2024·安徽卷)阅读图文材料,完成下列要求。

南美洲的卡西基亚雷河(以下简称“卡河”)是奥里诺科河(以下简称“奥河”)上游的一条汊河,经内格罗河流入亚马孙河(如图)。奥河在分汊口附近堆积有大量沉积物。自分汊口向下游方向,相比较而言,奥河河道宽而浅,卡河河道窄而深,卡河河床纵剖面坡度明显大于奥河。目前该分汊口上游约四分之一的来水流入到卡河,专家预测卡河未来将成为主要河道。

3.地方综合

说明分汊口处堆积体的形成过程。(4分)

【参考答案】 分汊口处奥河上游来水水量大,搬运能力强,挟带大量的泥沙,在分汊口处受分水岭地形影响,水流速度减慢,泥沙沉积,形成堆积体。

地方综合类试题分析思路

(1)解释区域内某种地理现象的形成原因

区域内地理现象往往是不同地理要素间的因果联系导致的,其中气候、地貌是许多地理现象形成的基础因素,分析时应厘清要素间的因果联系链,由因到果步步推进,完整呈现因果关系。

(2)分析区域环境的变化过程及特点

区域内某要素的变化不可避免地影响了区域其他要素的变化,乃至整个区域环境的整体变化。

(3)分析区域间的环境联系

主要从自然地理环境的物质循环和能量交换的角度分析不同区域间存在的因果联系,组织成思路清晰的因果链条,规范学科语言的使用。如青藏高原隆起对东亚、南亚、中亚、西亚的自然环境产生巨大影响。

(2024·南平三模)2021年国际摄影大奖作品“日食时钟”(图1)由某地连续拍摄的24个太阳点位合成,相邻点位相差约1小时,图2所示的太阳点位可反映太阳高度。据查,此次日食现象在世界时间12月4日07:44达到全食,持续时间不到2分钟。据此完成1~3题。

素养2 综合思维专项训练

1.拍摄地点可能位于( )

A.黄河站(78°55′N,11°56′E)

B.中冰站(65°46′N,17°21′W)

C.昆仑站(80°25′S,77°07′E)

D.联合冰川(79°45′S,82°30′W)

√

2.拍摄日全食时,镜头朝向( )

A.东北 B.西北

C.东南 D.西南

3.拍摄活动期间需要( )

A.防北极熊破坏 B.防蚊子叮咬

C.防紫外线伤害 D.防器材受潮

√

√

1.D 2.C 3.C [第1题,12月4日24小时均有太阳的只能是南极圈以南地区,排除A、B。此次日食现象在世界时间12月4日07:44达到全食,据图示以及材料“相邻点位相差约1小时”可判断拍摄地的地方时大致是03∶00,位于0°经线以西,排除C,D正确。第2题,拍摄地位于南半球出现极昼现象的地方,太阳高度最小时的方位是正南,即图中标注山脉的附近,顺时针自西向东,推知日全食时太阳在东南方,C正确。第3题,根据题1可知拍摄地点位于南极圈以南地区,纬度高,寒冷干燥,排除A、B、D。受极昼和冰雪反射影响,紫外线强,C正确。]

(2024·郑州模拟)冰雹是在厚达6 km以上的冰雹云中,强烈的上升气流挟带着大量的水滴和冰晶运动过程中固化增大并降落到地表形成的。右图示意某年我国部分省级行政中心月均降雹日数(黑点越大,降雹日数越多)。据此完成4~5题。

4.我国该年降雹日数最多的省会级城市为( )

A.呼和浩特 B.西宁

C.拉萨 D.贵阳

5.推测一日内冰雹高发时段是( )

A.上半夜 B.下半夜

C.上午 D.下午

√

√

4.C 5.D [第4题,据材料“黑点越大,降雹日数越多”并结合图中信息可知,拉萨的黑点最大,且有大黑点的月份多,因此拉萨是我国该年降雹日数最多的省级行政中心。故选C。第5题,根据材料“强烈的上升气流挟带着大量的水滴和冰晶运动过程中固化增大并降落到地表形成的”可知,冰雹是由强烈的对流活动形成的。一天中地面最高气温出现在14时左右,温度高气流膨胀上升,对流旺盛,有利于冰雹形成,因此一日内冰雹高发时段在下午,D正确。]

(2024·南昌三模)约4 000年前,乍得湖面积30多万平方千米,水深160多米,是现今的几十倍,属于外流区域。如今乍得湖几乎没有地表水流出,却是淡水湖,有学者认为其东北部的博德莱洼地是湖泊盐分的“排泄场”。下图为目前乍得湖流域水系图。据此完成6~8题。

6.乍得湖流域南部水系较北部发达,其主导因素是( )

A.大气环流 B.地形地势

C.地壳运动 D.洋流性质

7.该学者认为博德莱洼地是湖泊盐分“排泄场”的依据是( )

①东北部洼地地势最低 ②东北部季节性河流多 ③历史时期湖泊面积大 ④湖面水位季节变化大

A.①② B.③④

C.②③ D.①④

√

√

8.如今乍得湖湖水盐分的“流失”主要通过( )

A.地表径流 B.地下径流

C.湖水蒸发 D.居民用水

√

6.A 7.D 8.B [第6题,由图可知,乍得湖位于非洲,在北半球的低纬度地区,乍得湖流域南部受赤道低气压带影响较大,降水较多,水系发达;而北部距赤道低气压带远,受其影响小,降水较少,水系不发达,所以大气环流是其主导因素,A正确。乍得湖南部地势起伏较大,北部较平坦,位于内陆,东南信风挟带的水汽含量较少,不易形成地形雨,故地形地势不是该地区南部水系发达的主导因素,B错误。地壳运动不会影响降水,C错误。该地位于内陆地区,洋流对沿海地区影响较大,D错误。第7题,根据区域空间

定位可知,乍得湖水系位于热带草原气候区,降水分为干湿两季,每当进入湿季,降水量多,湖泊水量变大,水位升高,水流挟带盐分沿季节性河流以及地下径流流向地势较低的博德莱洼地,使乍得湖水体得以更新,盐分降低,故博德莱洼地是乍得湖的盐分“排泄场”,①④正确;东北部季节性河流多、历史时期湖泊面积大都不是博德莱洼地成为乍得湖盐分“排泄场”的原因,②③错误。D正确。第8题,根据材料“如今乍得湖几乎没有地表水流出”可知,盐分通过地表径流流失少,A错误。乍得湖湖水盐分主要通过地下径流流向地势较低的博德莱洼地,B正确。湖水蒸发会提高湖水的盐度,湖水盐分不会“流失”,C错误。居民用水会使得入湖径流减少,不能降低湖水盐度,D错误。]

冰斗底部高度与其形成时的当地雪线高度基本相当,故常依据不同时期冰斗位置来分析气候变化规律;U形谷特征可反映冰川活动期次和规模。下图示意我国西北某山区冰蚀地貌特征模式(忽略局地因素影响)。图中冰斗①~⑧分三期形成,受外力破坏微弱,形态完好;F为断层,它改变了冰斗⑥和⑧的原始位置。据此完成9~10题。

9.图中冰斗形成的先后顺序为( )

A.第一期形成⑦⑧,第二期形成④⑤⑥,第三期形成①②③

B.第一期形成①②③,第二期形成④⑤⑥,第三期形成⑦⑧

C.第一期形成①⑥③,第二期形成②④⑦,第三期形成③⑤

D.第一期形成③⑤,第二期形成②④⑦,第三期形成①⑥⑧

10.该山区气候的主要变化趋势为( )

A.先暖后冷 B.先冷后暖

C.逐期变暖 D.逐期变冷

√

√

9.A 10.C [第9题,根据材料信息可知,冰斗①~⑧分三期形成,受外力破坏微弱,因此最下面最先形成冰斗,因此⑦最先形成;图中F为断层,改变了冰斗⑥和⑧的原始位置,⑧在下,形成时间较早,结合断层两侧岩层的冰斗位置看,⑧应与⑦差不多在同一时期形成,⑥则晚于⑧形成,应在第二期;第二期应在⑦之上,④⑤都在第二期,剩下的①②③则在第三期。第10题,根据材料信息可知,U形谷特征可反映冰川活动期次和规模,U形谷B海拔较低,说明当时雪线高度较低,气候较冷;U形谷A海拔较高,规模展宽,说明当时雪线高度较高,且冰川活动活跃,气候较暖,因此气候变化趋势是由冷变暖,逐渐变暖。]

(2024·汕头三模)累积距平值是指某年的河流径流量值与多年平均径流量值的差值的累计值。疏勒河地处甘肃河西走廊西部,其地表水资源主要来源于河流上游祁连山区的降水和冰雪融水。下图示意1958~2020年疏勒河出山径流量累积距平值统计。据此完成11~12题。

11.1958~2020年疏勒河出山径流量变化的主要自然原因是( )

A.降水持续增大 B.地壳间歇下沉

C.全球气候变暖 D.泥沙淤塞河道

12.与1997年相比,2020年疏勒河出山径流量( )

A.丰水期晚 B.输沙量少

C.汛期延长 D.水位较低

√

√

11.C 12.C [第11题,读图可知,1958~1997年,累积距平值为相对下降趋势,但趋势较缓,说明此阶段出山径流量相对平稳或平稳缓减;1998~2020年,累积距平值相对上升,且上升较快,说明此时为出山径流量增多阶段,因此可判断疏勒河出山径流量整体增加,原因是全球气候变暖,高山冰雪融水增加;结合所学知识可知,该地降水量有变化,但没有持续增加;地壳运动和泥沙淤塞河道对疏勒河出山径流量影响不大。第12题,结合上题分析可知,1997年以后,疏勒河出山径流量持续增加,是因为全球气候变暖,祁连山冰雪融水量增加。由于全球气候变暖,冰川融化时间延长,丰水期开始时间提前,结束时间推迟,汛期延长;径流量增加,水位上升,挟沙能力上升,输沙量增加。]

13.阅读图文材料,完成下列要求。

三工河流域位于新疆天山博格达峰北麓,上游接纳小东沟、大东沟、哈拉木萨克沟、马禄沟、吉沿坚沟等支沟,并汇入天池。近30年来,受自然与人为因素的共同影响,三工河流域先后暴发了8次泥石流,每年约7万立方米泥沙汇入天池。下图示意三工河流域地理位置及综合治理泥石流的拦沙大坝、10级跌水(是一种将上游渠道水流自由跌落到下游的落差建筑物,根据落差大小,跌水可做成单级或多级)梯田景观。

(1)简述三工河流域泥石流多发的主要人为因素。(6分)

(2)简析泥石流对天山天池及周边地区的生态危害。(6分)

(3)指出10级跌水梯田在天池生态系统修复中的作用。(4分)

[解析] 第(1)题,泥石流多发的主要人为因素可以从不同的人类活动类型以及其影响的角度分析。第(2)题,泥石流对天山天池及周边地区的生态危害可以从湖泊萎缩、森林破坏、水土流失、生态环境恶化等角度描述。第(3)题,10级跌水梯田在天池生态系统修复中的作用主要体现在通过工程措施将坡度减小,可以有效减缓径流流速,促进泥沙沉积,净化水质,从而最终达到改善生态环境的效果。

[答案] (1)不合理的采挖,破坏地表结构;滥采滥伐,导致植被减少;过度放牧,破坏草场植被;游客数量过多,导致生态环境恶化等。

(2)天池泥沙淤积,湖泊面积和深度缩减;破坏森林,植被覆盖率降低;导致水土流失,土地退化;破坏原生栖息地,威胁生物多样性等。

(3)减缓径流流速;促进泥沙沉积;净化水质;改善生态环境等。

14.阅读图文材料,完成下列要求。

经济—人口比值(R)可以反映一个城市经济集聚与人口集聚的匹配程度。一般来说,R指数越高,意味着该城市在区域中具有相对更高的经济集聚水平,城市人口扩张潜力就越大。通常当一个城市人口集聚规模基本稳定时,其经济份额与人口份额的比值将保持在1.0左右。美国经历了三百年的人口流动,涉及区域主要是东北部五大湖区域的铁锈八州和西海岸、南海岸的加得佛三州。图1示意美国本土铁锈八州与加得佛三州位置,图2示意美国不同人口规模城市的经济、人口状况,图3为铁锈八州及加得佛三州人口变动统计图。

(1)分析1970年前后美国人口的主要流向。(4分)

(2)分析1970年前后美国人口的主要流向原因。(6分)

(3)根据美国不同人口规模城市的经济、人口状况,推测美国人口流动趋势。(6分)

[解析] 第(1)题,1970年前,东北部五大湖区域的铁锈八州工业发达,是美国人口的主要流入区;1970年后,随着高新技术产业和新兴产业的发展,美国人口从东北部五大湖区域的铁锈八州流向西海岸和南海岸的加得佛三州。第(2)题,1970年前后美国人口的主要流向原因是:铁锈八州是美国的传统工业区,1970年之前,该地钢铁、煤炭、汽车等传统重工业发达,经济发展水平较高,就业机会较多,收入水平较高,居民生活水平高,吸引大量的人口迁入;1970年之后,随着工业的发展,铁锈八州环境污染严重,传统重工业经济增

长减缓,加得佛三州是新兴的工业区,以能源、航天、现代制造业和服务业为主,经济发展速度较快,收入水平较高,且加得佛三州环境优美,气候宜人,吸引了大量人口迁入。第(3)题,根据美国不同人口规模城市的经济、人口状况可以看出,5万~25万人的城市经济—人口比值约为0.8,25万~100万人的城市经济—人口比值约为0.8,100万~500万人的城市经济—人口比值约为1.1,500万人以上的城市经济—人口比值约为1.2,人口规模较大的城市经济份额与人口份额的比值较高,说明这些城市具有相对更高的经济集聚水平,城市人口扩张潜力较大。因此,美国人口的流动趋势是从人口规模较小的城市流向人口规模较大的城市,以寻求更好的发展机会和更高的生活质量。

[答案] (1)流向:1970年前,美国人口主要流向东北部五大湖区域的铁锈八州;1970年后,美国人口主要流向西海岸、南海岸(或西部和南部)的加得佛三州。

(2)原因:1970年前,铁锈八州由于钢铁、煤炭、汽车等传统工业的发展,经济发达,就业机会多,经济收入高,居民生活水平高,吸引大量人口迁入;1970年后,铁锈八州经济增长缓慢,环境污染严重,而西海岸、南海岸(或西部和南部)以能源、现代制造和现代服务业为主导的新型经济快速发展,加上气候温暖,吸引人口迁入。

(3)5万~25万人、25万~100万人、100万~500万人、500万人以上城市,经济—人口比值分别为0.8、0.8、1.1、1.2,城市人口规模越大,经济—人口比值越大,说明大城市依然对人口有较大吸引力,人口将流向大城市。

THANK YOU

同课章节目录