01 第一部分 一、学科发展类情境

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

第一部分 开篇导引

“情境化命题”是当前高考命题的重要方向。2024年3月,教育部印发的《关于做好2024年普通高校招生工作的通知》中明确提出高考命题要注重考查学生的必备知识、关键能力和学科素养,引导学生培养探索性、创新性思维品质。优化试卷结构和试题形式,增强试题的应用性、探究性、开放性。因此“情境化命题”就成为高考命题的必然选择。

综合分析近年来的高考试题,我们会发现高考试题的构成要素主要包括立意、情境、设问三个方面。立意反映考查目标,是试题的核心或主题;情境是实现立意的材料和介质,关系着立意表达的程度;设问是试题的呈现形式,关系着立意实现的程度。

地理试题立意和情境的关系决定了高考试题情境内容的选择,必须承载核心价值的引领作用和地理视角下的立德树人功能,这就决定了高考地理试题的情境来源比较广泛,经济、政治、文化、科技、社会、生态等主题都会涉及。梳理近年来的高考试题情境选取不难发现,地理试题情境的来源主要有以下几类:学科发展类情境,生产、生活类情境,教材迁移拓展类情境。

一、学科发展类情境

学科发展类情境是从真实地理事物中抽象出的高度概括化和理想化的情境,其在高考地理试题中出现的频率较高,现具体分析如下:

(一)聚焦学术研究

地理前沿科学研究成果和理论常常成为高考试题的情境,对学生分析问题、解决问题的能力要求较高。气候变化对自然环境的影响、水文变化对环境的影响、地质地貌的演化等都是热点学术情境,在近几年的高考试题中出现比较频繁。如2024年全国甲卷T37探究我国洞庭湖地区水系历代的演变过程与特点,2023年全国甲卷T37则是探究青藏高原上风蚀粗化现象及其影响,2024年新课标卷T37对寒冷地区高(台)地上不同类型的泥炭湿地发育条件进行研究,

2023年新课标卷T37则是探究洪泽湖溶解性有机物的季节变化,2024年安徽卷T12~14是对阿拉伯海海洋环境的监测数据的分析研究,2024年湖北卷T13~15是对敦煌绿洲边缘沙漠风和绿洲风的特点及影响的研究等。这些学术前沿类情境依然会出现在今后的高考试题中,对学生的综合能力要求会越来越高。

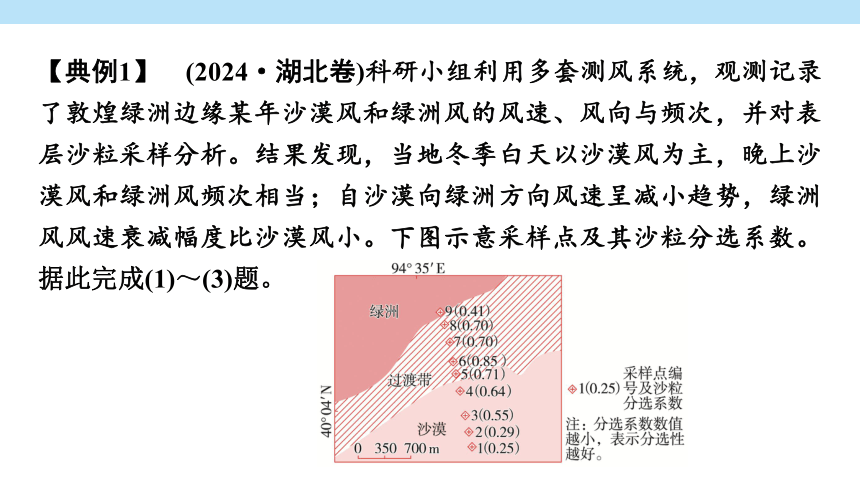

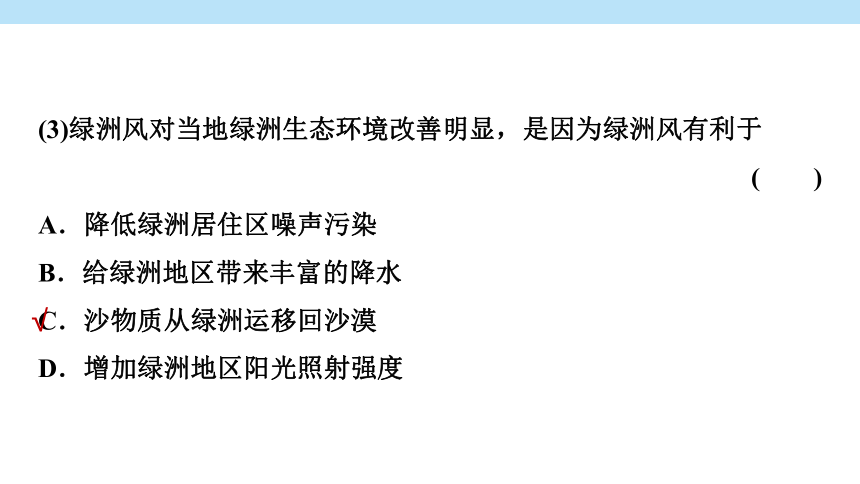

【典例1】 (2024·湖北卷)科研小组利用多套测风系统,观测记录了敦煌绿洲边缘某年沙漠风和绿洲风的风速、风向与频次,并对表层沙粒采样分析。结果发现,当地冬季白天以沙漠风为主,晚上沙漠风和绿洲风频次相当;自沙漠向绿洲方向风速呈减小趋势,绿洲风风速衰减幅度比沙漠风小。下图示意采样点及其沙粒分选系数。据此完成(1)~(3)题。

情境要点提炼

①测风系统观察记录的是敦煌绿洲边缘某年沙漠风和绿洲风;②当地的绿洲风和沙漠风的特征;③图示采样点分布及沙粒分选系数;④沙粒分选系数数值大小代表的含义。

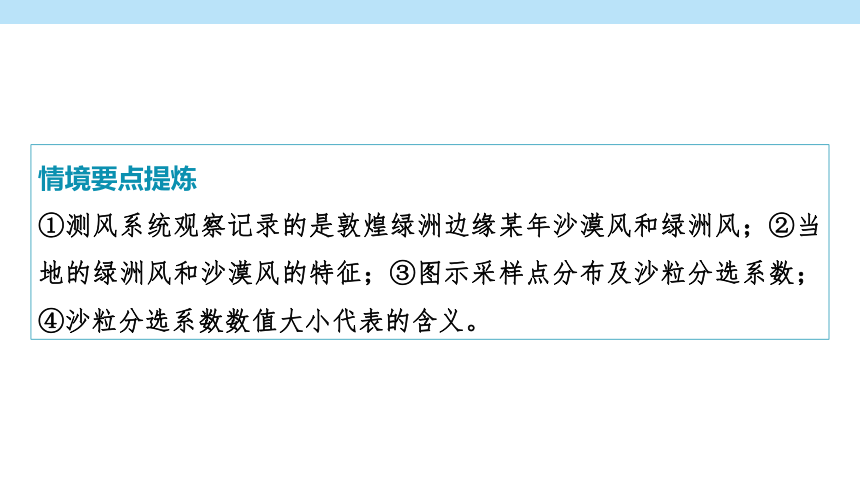

(1)沿采样点1至9方向,沙粒( )

A.分选性由好变差 B.平均粒径由细到粗

C.分选性由差变好 D.平均粒径由粗到细

(2)关于当地冬季昼夜主要风向成因的说法,合理的是( )

A.冬季白天,绿洲“冷岛效应”显著

B.冬季白天,绿洲“热岛效应”显著

C.冬季夜晚,绿洲“冷岛效应”显著

D.冬季夜晚,绿洲“热岛效应”显著

√

√

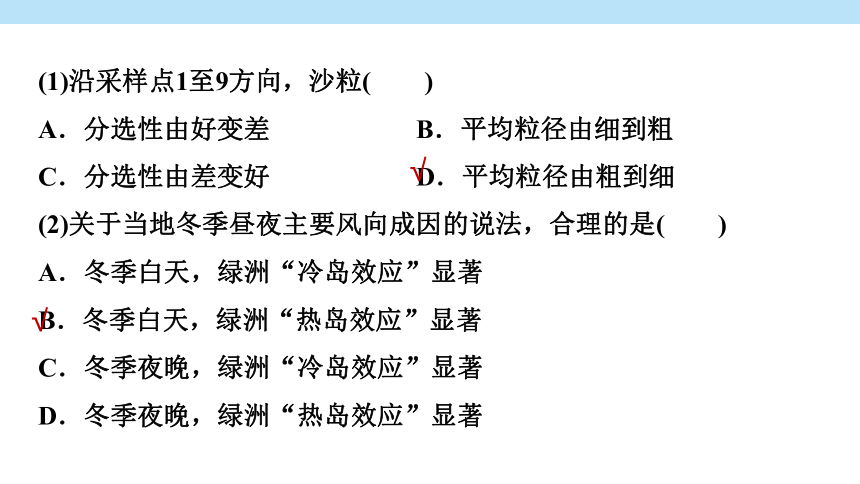

(3)绿洲风对当地绿洲生态环境改善明显,是因为绿洲风有利于

( )

A.降低绿洲居住区噪声污染

B.给绿洲地区带来丰富的降水

C.沙物质从绿洲运移回沙漠

D.增加绿洲地区阳光照射强度

√

(1)

(2)

(3)

【典例2】 (2024·全国甲卷)阅读材料,完成下列要求。

材料 新石器时代以后,今洞庭湖地区一直在沉降。先秦汉晋时期,该地区为河网交错、局部有小湖分布的平原地貌景观。东晋、南朝之际,受长江荆江段兴筑堤坝等因素的影响,长江水分两股进入该地区,干扰该地区水系,在该地区迅速形成大湖景观。之后洞庭湖不断扩张,在宋代达历史最深。研究表明,宋代以来,长江含沙量持续增加;洞庭湖洪水特征逐渐由以“春溜满涨”为主转变为以“夏秋连涨”为主。至清代中叶,洪水期洞庭湖面积扩张至历史鼎盛。图1示意先秦汉晋时期该地区水系,图2示意宋朝时期该地区水系,图3示意明末清初该地区水系。

情境要点提炼

①材料中对新石器以来洞庭湖地区水系的演变阐释;②荆江的位置、堤坝修筑对河道的影响;③洞庭湖洪水特征的演变;④图中显示的遗址分布状况与地势高低的关系;⑤洞庭湖水系的变化对比。

(1)据图1,用遗址分布说明与新石器时代相比,汉代该地区河网湖沼广布。(6分)

(2)说明荆江堤坝修筑致荆江河床相对堤外不断增高的原因。(4分)

(3)简述宋代以来洞庭湖洪水由“春溜满涨”为主逐渐转变为“夏秋连涨”为主的原因。(8分)

(4)解释宋代以后洞庭湖在面积扩张的同时深度变浅的原因。(4分)

(1)

(2)

(3)

(4)

【参考答案】 (1)新石器时代遗址分布多且范围广,说明此时该地地势高,河湖淹没地区少,河网沼泽数量少。汉代遗址数量少且分布范围小,说明此时该地区地势低平,河网密布,被淹没范围大,河流在低洼处汇聚形成湖泊。

(2)堤坝拦截泥沙,使泥沙提前沉积,减少泥沙入湖,洞庭湖泥沙减少。荆江河段地势平缓,河流流速慢,挟沙能力减弱,泥沙提前沉积,入湖泥沙减少。

(3)我国雨带的推移自南向北,注入洞庭湖的湘、资、沅、澧四水先进入汛期,“桃花汛”形成“春溜满涨”;长江干流的入汛时间较晚,长江干流的水部分汇入洞庭湖,形成洞庭湖夏秋洪水暴涨;荆江段泥沙淤积,河床抬升,洞庭湖区地势低,落差加大,长江干流的水进入洞庭湖后增多,形成“夏秋连涨”。

(4)面积扩张:荆江段兴筑堤坝干扰洞庭湖水系,导致洞庭湖以春汛为主变为以夏秋汛为主,长江干流的水进入增多。

深度变浅:长江干流含沙量持续增多,带入洞庭湖区泥沙持续增多;另有湘、资、沅、澧四水带入的泥沙同样在湖区淤积,导致湖水变浅。

(二)聚焦学科融合

地理学科是高中阶段唯一跨自然学科和人文学科的科目,许多地理问题的解答既需要理科思维又需要文科思维,因此高考试题中常出现学科融合类试题,这也是高考命题的创新性要求。这类命题既说明了地理学科与其他学科知识的相关性,也体现了其他学科在解决地理问题时的重要性。如2024年广东高考地理T3~4通过对长波辐射与大气逆辐射的时空变化分析,体现了地理学科与物理学科的融合;2023年全国乙卷T9通过时间的计算,体现了地理学科与数

学学科的融合;2023年新课标卷T37通过探究洪泽湖内溶解性有机物含量变化,体现了地理学科与化学、生物学科的融合。高考中出现地理学科与其他学科融合的情境,其中蕴含的其他学科背景知识一般都是高中学生必备的基础知识。

【典例3】 (2024·广东卷)有效辐射为下垫面向上长波辐射与大气逆辐射的差值。下图表示2003~2012年云南省西双版纳热带季雨林林冠层向上长波辐射(L↑)及其上大气逆辐射(L↓)的月平均变化。据此完成(1)~(2)题。

情境要点提炼

①有效辐射的含义;②热带季雨林地区的气候特征;③长波辐射与大气逆辐射对大气受热过程的影响;④图示曲线对比反映出的有效辐射的季节差异。

(1)与7~9月相比,2~4月西双版纳热带季雨林林冠层之上的大气逆辐射值较低,主要是因为2~4月期间( )

A.降水较多 B.云雾较少

C.地表植被覆盖度较低 D.正午太阳高度角较大

(2)根据有效辐射变化可知,一年中该地热带季雨林的林冠层( )

A.表面的温度保持恒定

B.热量主要来自大气层

C.各月都是其上表层大气的冷源

D.夏季对大气加热效果小于冬季

√

√

(1)

(2)

(三)聚焦地理实践

地理实践力是地理学科四大核心素养之一,在高考地理试题中,对地理实践力的考查,通常以地理调研、户外考察、模拟实验等创设情境,以“某研究小组”“某科研机构”“某地理实践小组”等表述形式呈现,考查地理现象形成的背景、原因及影响等,如2024年福建卷T17以某人对某森林公园内一天内的人均碳排放的调查分析进行设题,考查地理实践中的调查方法等;2024年甘肃卷T12~14借助科考队拍摄的景观图片,考查野外考察中的地理实践

力;2023年北京卷T1~2以某校开展主题学习系列活动为情境,考查二十四节气反映的自然规律等知识;2023年广东卷T11~12以某中学学生在景区进行的研学活动为情境,考查地质地貌的形成和地理信息技术的应用。今后高考中,自然现象、自然要素(如河湖、冰川、植被、土壤等)的户外考察类情境将会继续出现,考生应加以重视,同时也不能忽视对此类试题中人文地理要素的复习,也要加强对人口迁移、产业发展、聚落分布等知识的梳理。

【典例4】 (2024·甘肃卷)科考队考察某冰川时,发现一块巨石覆于小块冰体上。巨石整体颜色偏浅,质地均匀,棱角分明,无纹理和层理,矿物晶体清晰可辨。下图示意该现象场景。据此完成(1)~(3)题。

情境要点提炼

①巨石所在位置——冰体之上、坡地下部;②巨石呈现的特点;③景观图片的特点。

(1)图中覆于小块冰体上的巨石为( )

A.玄武岩 B.大理岩

C.花岗岩 D.石灰岩

(2)图中覆于小块冰体上的巨石来自( )

A.侧坡上部,岩体风化后崩落

B.冰川上游,冰川搬运后堆积

C.冰川基底,冰川发育时顶出

D.冰川内部,冰川融化后出露

√

√

(3)开展该区域过去30年冰川面积变化研究的最佳方法为( )

A.实地调查 B.仪器监测

C.遥感解译 D.数据模拟

√

(1)

(2)

(3)

【典例5】 (2023·北京卷)某校开展“时空智能,因融至慧”跨学科主题学习系列活动。结合2023年6月10日文化和自然遗产日,同学们展示了有关二十四节气的作品。下图是学生设计创作的网页截图。读图,完成(1)~(2)题。

情境要点提炼

①二十四节气的组成;②节气档案中的内容;③甲、乙两地的位置及对应的芒种时期的农谚内容。

(1)二十四节气是古人观天察地、认识自然的智慧结晶,客观反映了

( )

①太阳活动 ②四季变化 ③降水总量 ④物候现象

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

(2)据图推断( )

A.甲地种冬小麦正值梅雨时节

B.可以通过遥感监测乙地涝灾

C.正午太阳高度甲地比乙地大

D.昼长周年变化甲地小于乙地

√

√

(1)

(2)

THANK YOU

第一部分 开篇导引

“情境化命题”是当前高考命题的重要方向。2024年3月,教育部印发的《关于做好2024年普通高校招生工作的通知》中明确提出高考命题要注重考查学生的必备知识、关键能力和学科素养,引导学生培养探索性、创新性思维品质。优化试卷结构和试题形式,增强试题的应用性、探究性、开放性。因此“情境化命题”就成为高考命题的必然选择。

综合分析近年来的高考试题,我们会发现高考试题的构成要素主要包括立意、情境、设问三个方面。立意反映考查目标,是试题的核心或主题;情境是实现立意的材料和介质,关系着立意表达的程度;设问是试题的呈现形式,关系着立意实现的程度。

地理试题立意和情境的关系决定了高考试题情境内容的选择,必须承载核心价值的引领作用和地理视角下的立德树人功能,这就决定了高考地理试题的情境来源比较广泛,经济、政治、文化、科技、社会、生态等主题都会涉及。梳理近年来的高考试题情境选取不难发现,地理试题情境的来源主要有以下几类:学科发展类情境,生产、生活类情境,教材迁移拓展类情境。

一、学科发展类情境

学科发展类情境是从真实地理事物中抽象出的高度概括化和理想化的情境,其在高考地理试题中出现的频率较高,现具体分析如下:

(一)聚焦学术研究

地理前沿科学研究成果和理论常常成为高考试题的情境,对学生分析问题、解决问题的能力要求较高。气候变化对自然环境的影响、水文变化对环境的影响、地质地貌的演化等都是热点学术情境,在近几年的高考试题中出现比较频繁。如2024年全国甲卷T37探究我国洞庭湖地区水系历代的演变过程与特点,2023年全国甲卷T37则是探究青藏高原上风蚀粗化现象及其影响,2024年新课标卷T37对寒冷地区高(台)地上不同类型的泥炭湿地发育条件进行研究,

2023年新课标卷T37则是探究洪泽湖溶解性有机物的季节变化,2024年安徽卷T12~14是对阿拉伯海海洋环境的监测数据的分析研究,2024年湖北卷T13~15是对敦煌绿洲边缘沙漠风和绿洲风的特点及影响的研究等。这些学术前沿类情境依然会出现在今后的高考试题中,对学生的综合能力要求会越来越高。

【典例1】 (2024·湖北卷)科研小组利用多套测风系统,观测记录了敦煌绿洲边缘某年沙漠风和绿洲风的风速、风向与频次,并对表层沙粒采样分析。结果发现,当地冬季白天以沙漠风为主,晚上沙漠风和绿洲风频次相当;自沙漠向绿洲方向风速呈减小趋势,绿洲风风速衰减幅度比沙漠风小。下图示意采样点及其沙粒分选系数。据此完成(1)~(3)题。

情境要点提炼

①测风系统观察记录的是敦煌绿洲边缘某年沙漠风和绿洲风;②当地的绿洲风和沙漠风的特征;③图示采样点分布及沙粒分选系数;④沙粒分选系数数值大小代表的含义。

(1)沿采样点1至9方向,沙粒( )

A.分选性由好变差 B.平均粒径由细到粗

C.分选性由差变好 D.平均粒径由粗到细

(2)关于当地冬季昼夜主要风向成因的说法,合理的是( )

A.冬季白天,绿洲“冷岛效应”显著

B.冬季白天,绿洲“热岛效应”显著

C.冬季夜晚,绿洲“冷岛效应”显著

D.冬季夜晚,绿洲“热岛效应”显著

√

√

(3)绿洲风对当地绿洲生态环境改善明显,是因为绿洲风有利于

( )

A.降低绿洲居住区噪声污染

B.给绿洲地区带来丰富的降水

C.沙物质从绿洲运移回沙漠

D.增加绿洲地区阳光照射强度

√

(1)

(2)

(3)

【典例2】 (2024·全国甲卷)阅读材料,完成下列要求。

材料 新石器时代以后,今洞庭湖地区一直在沉降。先秦汉晋时期,该地区为河网交错、局部有小湖分布的平原地貌景观。东晋、南朝之际,受长江荆江段兴筑堤坝等因素的影响,长江水分两股进入该地区,干扰该地区水系,在该地区迅速形成大湖景观。之后洞庭湖不断扩张,在宋代达历史最深。研究表明,宋代以来,长江含沙量持续增加;洞庭湖洪水特征逐渐由以“春溜满涨”为主转变为以“夏秋连涨”为主。至清代中叶,洪水期洞庭湖面积扩张至历史鼎盛。图1示意先秦汉晋时期该地区水系,图2示意宋朝时期该地区水系,图3示意明末清初该地区水系。

情境要点提炼

①材料中对新石器以来洞庭湖地区水系的演变阐释;②荆江的位置、堤坝修筑对河道的影响;③洞庭湖洪水特征的演变;④图中显示的遗址分布状况与地势高低的关系;⑤洞庭湖水系的变化对比。

(1)据图1,用遗址分布说明与新石器时代相比,汉代该地区河网湖沼广布。(6分)

(2)说明荆江堤坝修筑致荆江河床相对堤外不断增高的原因。(4分)

(3)简述宋代以来洞庭湖洪水由“春溜满涨”为主逐渐转变为“夏秋连涨”为主的原因。(8分)

(4)解释宋代以后洞庭湖在面积扩张的同时深度变浅的原因。(4分)

(1)

(2)

(3)

(4)

【参考答案】 (1)新石器时代遗址分布多且范围广,说明此时该地地势高,河湖淹没地区少,河网沼泽数量少。汉代遗址数量少且分布范围小,说明此时该地区地势低平,河网密布,被淹没范围大,河流在低洼处汇聚形成湖泊。

(2)堤坝拦截泥沙,使泥沙提前沉积,减少泥沙入湖,洞庭湖泥沙减少。荆江河段地势平缓,河流流速慢,挟沙能力减弱,泥沙提前沉积,入湖泥沙减少。

(3)我国雨带的推移自南向北,注入洞庭湖的湘、资、沅、澧四水先进入汛期,“桃花汛”形成“春溜满涨”;长江干流的入汛时间较晚,长江干流的水部分汇入洞庭湖,形成洞庭湖夏秋洪水暴涨;荆江段泥沙淤积,河床抬升,洞庭湖区地势低,落差加大,长江干流的水进入洞庭湖后增多,形成“夏秋连涨”。

(4)面积扩张:荆江段兴筑堤坝干扰洞庭湖水系,导致洞庭湖以春汛为主变为以夏秋汛为主,长江干流的水进入增多。

深度变浅:长江干流含沙量持续增多,带入洞庭湖区泥沙持续增多;另有湘、资、沅、澧四水带入的泥沙同样在湖区淤积,导致湖水变浅。

(二)聚焦学科融合

地理学科是高中阶段唯一跨自然学科和人文学科的科目,许多地理问题的解答既需要理科思维又需要文科思维,因此高考试题中常出现学科融合类试题,这也是高考命题的创新性要求。这类命题既说明了地理学科与其他学科知识的相关性,也体现了其他学科在解决地理问题时的重要性。如2024年广东高考地理T3~4通过对长波辐射与大气逆辐射的时空变化分析,体现了地理学科与物理学科的融合;2023年全国乙卷T9通过时间的计算,体现了地理学科与数

学学科的融合;2023年新课标卷T37通过探究洪泽湖内溶解性有机物含量变化,体现了地理学科与化学、生物学科的融合。高考中出现地理学科与其他学科融合的情境,其中蕴含的其他学科背景知识一般都是高中学生必备的基础知识。

【典例3】 (2024·广东卷)有效辐射为下垫面向上长波辐射与大气逆辐射的差值。下图表示2003~2012年云南省西双版纳热带季雨林林冠层向上长波辐射(L↑)及其上大气逆辐射(L↓)的月平均变化。据此完成(1)~(2)题。

情境要点提炼

①有效辐射的含义;②热带季雨林地区的气候特征;③长波辐射与大气逆辐射对大气受热过程的影响;④图示曲线对比反映出的有效辐射的季节差异。

(1)与7~9月相比,2~4月西双版纳热带季雨林林冠层之上的大气逆辐射值较低,主要是因为2~4月期间( )

A.降水较多 B.云雾较少

C.地表植被覆盖度较低 D.正午太阳高度角较大

(2)根据有效辐射变化可知,一年中该地热带季雨林的林冠层( )

A.表面的温度保持恒定

B.热量主要来自大气层

C.各月都是其上表层大气的冷源

D.夏季对大气加热效果小于冬季

√

√

(1)

(2)

(三)聚焦地理实践

地理实践力是地理学科四大核心素养之一,在高考地理试题中,对地理实践力的考查,通常以地理调研、户外考察、模拟实验等创设情境,以“某研究小组”“某科研机构”“某地理实践小组”等表述形式呈现,考查地理现象形成的背景、原因及影响等,如2024年福建卷T17以某人对某森林公园内一天内的人均碳排放的调查分析进行设题,考查地理实践中的调查方法等;2024年甘肃卷T12~14借助科考队拍摄的景观图片,考查野外考察中的地理实践

力;2023年北京卷T1~2以某校开展主题学习系列活动为情境,考查二十四节气反映的自然规律等知识;2023年广东卷T11~12以某中学学生在景区进行的研学活动为情境,考查地质地貌的形成和地理信息技术的应用。今后高考中,自然现象、自然要素(如河湖、冰川、植被、土壤等)的户外考察类情境将会继续出现,考生应加以重视,同时也不能忽视对此类试题中人文地理要素的复习,也要加强对人口迁移、产业发展、聚落分布等知识的梳理。

【典例4】 (2024·甘肃卷)科考队考察某冰川时,发现一块巨石覆于小块冰体上。巨石整体颜色偏浅,质地均匀,棱角分明,无纹理和层理,矿物晶体清晰可辨。下图示意该现象场景。据此完成(1)~(3)题。

情境要点提炼

①巨石所在位置——冰体之上、坡地下部;②巨石呈现的特点;③景观图片的特点。

(1)图中覆于小块冰体上的巨石为( )

A.玄武岩 B.大理岩

C.花岗岩 D.石灰岩

(2)图中覆于小块冰体上的巨石来自( )

A.侧坡上部,岩体风化后崩落

B.冰川上游,冰川搬运后堆积

C.冰川基底,冰川发育时顶出

D.冰川内部,冰川融化后出露

√

√

(3)开展该区域过去30年冰川面积变化研究的最佳方法为( )

A.实地调查 B.仪器监测

C.遥感解译 D.数据模拟

√

(1)

(2)

(3)

【典例5】 (2023·北京卷)某校开展“时空智能,因融至慧”跨学科主题学习系列活动。结合2023年6月10日文化和自然遗产日,同学们展示了有关二十四节气的作品。下图是学生设计创作的网页截图。读图,完成(1)~(2)题。

情境要点提炼

①二十四节气的组成;②节气档案中的内容;③甲、乙两地的位置及对应的芒种时期的农谚内容。

(1)二十四节气是古人观天察地、认识自然的智慧结晶,客观反映了

( )

①太阳活动 ②四季变化 ③降水总量 ④物候现象

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

(2)据图推断( )

A.甲地种冬小麦正值梅雨时节

B.可以通过遥感监测乙地涝灾

C.正午太阳高度甲地比乙地大

D.昼长周年变化甲地小于乙地

√

√

(1)

(2)

THANK YOU

同课章节目录