福建省三明市三明第一中学2025-2026 届新高三开学摸底测试

文档属性

| 名称 | 福建省三明市三明第一中学2025-2026 届新高三开学摸底测试 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-20 08:50:08 | ||

图片预览

文档简介

三明市三明第一中学 2025-2026 届新高三开学摸底测试

历史

(考试时间 75 分钟 满分:100 分)

一、选择题(本题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。每题只有一个选项符合题意)

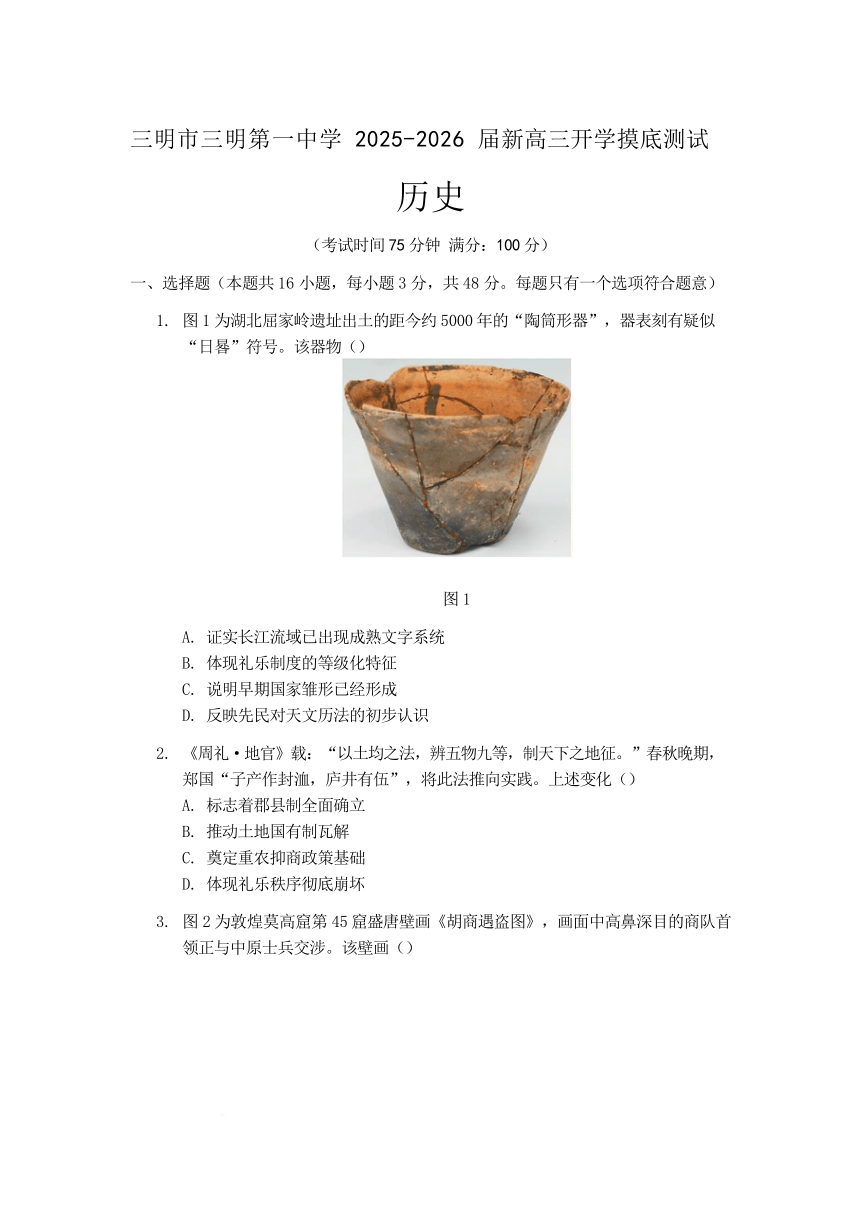

1. 图 1 为湖北屈家岭遗址出土的距今约 5000 年的“陶筒形器”,器表刻有疑似

“日晷”符号。该器物()

图 1

A. 证实长江流域已出现成熟文字系统

B. 体现礼乐制度的等级化特征

C. 说明早期国家雏形已经形成

D. 反映先民对天文历法的初步认识

2. 《周礼·地官》载:“以土均之法,辨五物九等,制天下之地征。”春秋晚期,

郑国“子产作封洫,庐井有伍”,将此法推向实践。上述变化()

A. 标志着郡县制全面确立

B. 推动土地国有制瓦解

C. 奠定重农抑商政策基础

D. 体现礼乐秩序彻底崩坏

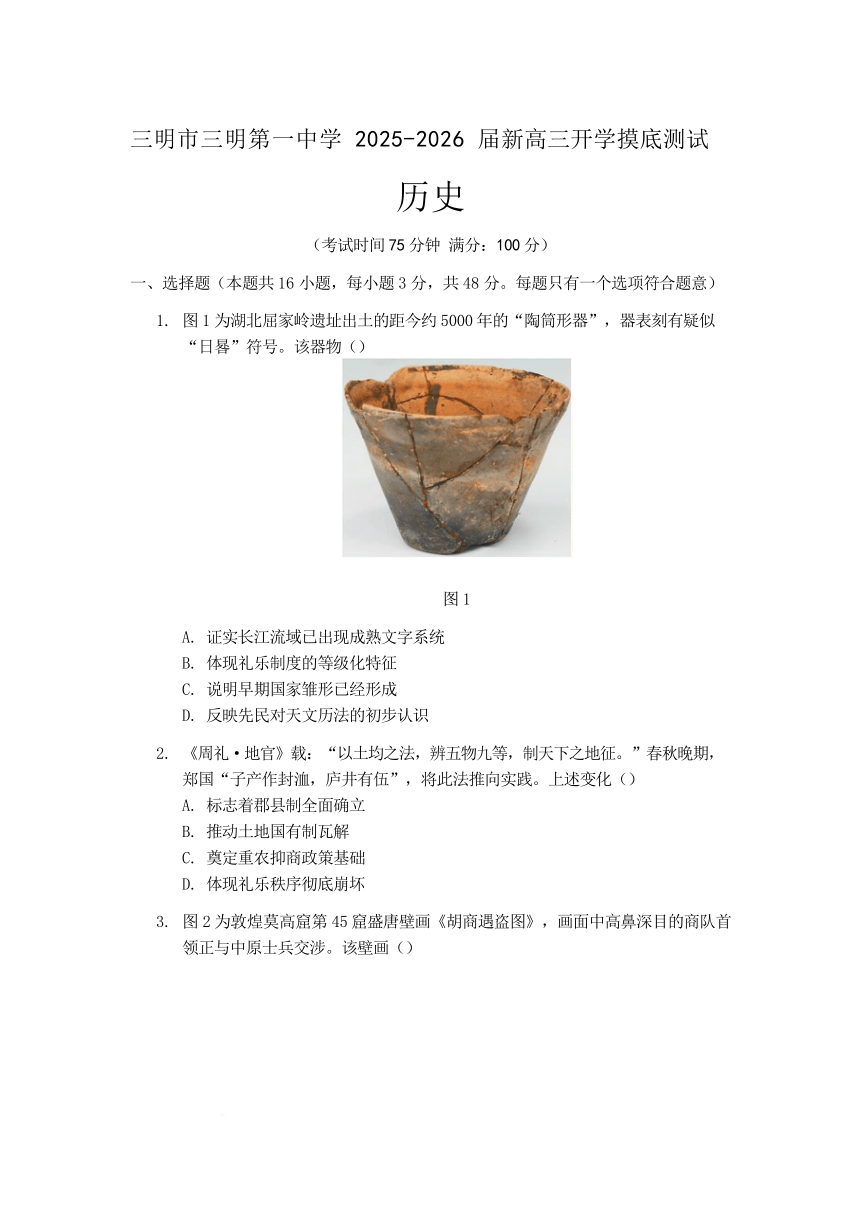

3. 图 2 为敦煌莫高窟第 45 窟盛唐壁画《胡商遇盗图》,画面中高鼻深目的商队首

领正与中原士兵交涉。该壁画()

图 2

A. 说明陆上丝绸之路已衰落

B. 印证了唐朝羁縻府州的设置

C. 反映丝路贸易中的风险与保护

D. 揭示藩镇割据阻碍商业发展

4. 据《宋会要辑稿》与《元丰九域志》记载,北宋熙宁十年(1077 年)全国征收

商税总额为一千一百二十万贯,其中两浙路独占二百零六万贯,占全国 18.4%;

而至南宋绍兴三十二年(1162 年),临安府(今杭州)一城年征商税已高达三

百四十五万贯,比北宋时期的两浙路总额还多六成,占全国比重升至 24.7%。这

一对比最直接地说明南宋临安()

A. 成为全国经济重心

B. 城市商业空前繁荣

C. 农业税赋大幅下降

D. 抑商政策已被废除

5. 明万历年间《通州志》载:“里甲办课,岁有常额,近因摊入地亩,豪强隐蔽,

贫民重困。”这一现象()

A. 源于一条鞭法的制度缺陷

B. 说明白银货币化加重剥削

C. 体现租佃关系普遍化

D. 反映人身依附关系强化

6. 1868 年,总理衙门奏准《通商各口招工章程》,规定“华工出洋须自愿画押,客

馆设官监督”。该章程()

A. 标志着清政府放弃海禁政策

B. 客观上规范了苦力贸易秩序

C. 遏制了列强对劳动力掠夺

D. 推动民族资本主义初步发展

7. 1912 年《申报》刊登的“中华民国第一届国会选举”广告中,列出选民资格:“年

满 21 岁之男子,纳直接税 2 元以上,或有不动产 500 元以上。”该广告()

A. 体现主权在民的普遍实现

B. 揭示民主共和的阶级局限

C. 说明政党政治已成熟

D. 反映女性获得参政权

8. 1937 年 8 月,中国共产党提出“减租减息”政策,1942 年进一步规定“地主不

减租,农民不交租”。这一调整()

A. 旨在巩固抗日民族统一战线

B. 标志着土地革命路线延续

C. 推动解放区土地改革完成

D. 反映阶级矛盾已超越民族矛盾

9. 1956 年,上海永安公司实行公私合营后,原总经理仍任经理,但须接受公方代

表领导。这一做法()

A. 体现赎买政策的灵活性

B. 标志国营经济主导确立

C. 反映计划经济体制建立

D. 推动民族资产阶级消亡

10. 1979 年深秋,广州东湖畔竖起了全国第一块商品住宅广告牌——“东湖新村”。

广告中首次出现“商品房”“按揭付款”“分期供楼”等全新词汇,并承诺

“永久产权、花园洋房、银行按揭七成二十年”。广告一出,三天内就有两千

多名港澳同胞和本地先富者排队认购。该广告()

A. 说明城市经济体制改革完成

B. 反映住房商品化的初步探索

C. 体现改革开放重心转向农村

D. 标志社会主义市场经济确立

11. 公元前 5 世纪,雅典通过“陶片放逐法”,规定公民可投票放逐威胁民主之人。

该法()

A. 保障了公民言论自由

B. 成为贵族操纵民主的工具

C. 体现直接民主的极端化倾向

D. 推动城邦走向寡头政治

12. 12 世纪,西欧城市特许状规定:“市民每年向领主缴纳固定税金,领主不得再征

杂税。”这一条款()

A. 标志封君封臣制度瓦解

B. 推动庄园经济走向繁荣

C. 体现城市自治权的扩大

D. 导致封建割据局面加剧

13. 图 5 为 18 世纪英国漫画《南海泡沫》,画中投机者如赌徒般疯狂。该漫画()

图 3

A. 揭示自由主义经济理论弊端

B. 反映早期资本主义的投机风险

C. 体现政府全面干预经济

D. 说明英国丧失殖民霸权

14. 1917 年 11 月,全俄工兵代表苏维埃颁布《土地法令》,规定“土地私有制永远

废除,一切土地归国家所有”。该法令()

A. 推动战时共产主义政策实施

B. 奠定农业集体化法律基础

C. 反映无产阶级专政的本质

D. 标志新经济政策正式启动

15. 下表为 1933—1939 年纳粹德国“四年计划”投资分配(%):该表可推知()

领域 1933 1936 1939

军工 21% 45% 58%

基建 35% 25% 15%

农业 25% 15% 10%

A. 德国已摆脱经济危机

B. 国民经济全面军事化

C. 法西斯主义重视民生

D. 凯恩斯主义彻底失效

16. 1961 年,不结盟运动首次会议通过宣言:“与会国决心协同作出努力来结束各种

形式的殖民主义。”该宣言()

A. 标志两极格局瓦解

B. 反映区域经济集团化

C. 导致美苏冷战升级

D. 推动第三世界国家联合

二、非选择题:本大题共 4 小题,共 52 分

17.阅读材料,完成下列要求。(8 分)

材料一 “闽浙总督喀尔吉善奏:‘厦门一口,商舶辐辏,百货云集,其税课已

逾广州。夷商以洋货易内地之糖、茶、纸、木,获利数倍;而漳、泉之民,亦

多借海舶为生。然洋艘夹带硝磺、米粮、纹银出洋,事干例禁,请严立稽查。’

上谕:‘厦门准其通商纳税,惟当遵广州一体之例,不得丝毫踰越。’”

——节选自《清高宗实录》,乾隆二十二年九月

材料二 1839 年,林则徐奏称:“臣到粤后,检得夷人刊印之《对华贸易论》,

内云:‘厦门港水深,停泊安稳,可容巨舰;且接近武夷茶区,转运便捷,若得

开放,必夺广州之利。’该夷垂涎厦门,匪伊朝夕。今欲绝其觊觎,非封港不可。”

道光朱批:“览奏俱悉。着即会同邓廷桢妥筹办理。”

——节选自《筹办夷务始末·道光朝》卷七

根据材料一、二概括 18—19 世纪厦门在中外贸易中的地位变化,并结合所学知识,简

析清政府对外贸易政策调整的原因。

18. 阅读材料,完成下列要求。(8 分)

材料

1919 年 1 月,巴黎和会召开,6 月,签署《凡尔赛和约》,严厉处置德国;5 月,土耳

其爆发凯末尔革命。

1920 年 8 月,印度民族独立运动爆发。1921 年 11 月,华盛顿会议召开。

1922 年 3 月,埃及宣布摆脱英国殖民统治独立;10 月,意大利建立法西斯政权。

1929 年 10 月,资本主义经济大危机爆发。

1931 年 9 月,日本发动“九一八事变”。

1933 年 1 月,德国希特勒法西斯上台。

1935 年 3 月,德国撕毁《凡尔赛和约》;8 月,美国通过《中立法》,禁止美国公民

向国际战争的交战国售卖军火;10 月,意大利侵略埃塞俄比亚。

1936 年 5 月,日本军事法西斯专政建立;11 月,德、日缔结《反共产国际协定》,

一年后意大利加入。

1937 年 7 月,日本发动全面侵华战争。

1938 年 3 月,德国吞并奥地利;9 月,《慕尼黑协定》签订。

有西方学者将两次世界大战之间(1918-1939 年)的历史称为“焦虑的时代”。依据以

上大事年表,对“焦虑的时代”作出解释。

19. 阅读材料,完成下列要求。(24 分)

材料一

“洪武十四年,令天下郡县编赋役黄册。册首总为一图,州县以下分为里甲,各详

其户丁、事产、田土之数,田分上中下三等,而鱼鳞图册绘其亩积、四至、形状,

与黄册相表里,十年一造。凡田宅交易,非黄册、鱼鳞册合对明白者,不许过割。”

——《大明会典》卷十九载

材料二

“鉴于昔日《末日审判书》所载已逾七百年,田畴易主、圈地日繁,隐匿、脱漏之

弊丛生,致国家岁入受损;今特设巡回估价委员,逐亩丈量,按土壤、作物、年租

确定等级,绘成新图册,十年一修,与不动产登记簿合而为一,以杜欺隐,以均赋

役。”

——1787 年英国议会《土地税评估法》序言(节选)

(1)根据材料一,概括明代“黄册—鱼鳞图册”制度在土地管理上的两项核心设计,

并指出其对国家财政的直接影响。(8 分)

(2)结合材料一、二,从登记内容、更新机制、国家目的三个维度比较 18 世纪中英

两国土地登记制度的异同,并据此说明两种制度所反映的国家治理理念差异。(10 分)

(3)综合两则材料及所学知识,谈谈你对“制度生命力在于与社会变迁相适应”这一

观点的理解。(6 分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料 2023 年 9 月,《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设

两岸融合发展示范区的意见》发布,提出“支持闽台共同开展南岛语族考古、闽南红砖

建筑申遗、妈祖信俗保护,推动厦金、福马‘同城生活圈’,实现福建沿海与金门、马

祖‘小四通’(通水、通电、通气、通桥)”。

结合材料与所学知识,围绕“闽台历史渊源与当代融合”这一主题,自拟论题,展开论

述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,不得照抄材料。)

参考答案与解析

1-5:DBCBA 6-10:BBAAB 11-16:CCBCBD

17. 1.地位变化(4 分)

18 世纪中叶:厦门港“商舶辐辏,百货云集”,关税额已超广州,成为东南沿

海最繁忙的通商口岸之一。(2 分)

19 世纪前期:外商欲以厦门取代广州,清廷下令“封港”,厦门由盛转衰。(2

分)

2.政策调整原因(4 分)

经济:厦门走私、漏税严重,威胁广州“一口通商”体制下的关税收入。(2 分)

安全:洋船夹带硝磺、纹银出口,冲击海防,白银外流引发社会动荡,清廷被

迫收紧贸易。(2 分)

18. 解释要点:

“焦虑的时代”指 1918—1939 年间国际体系持续动荡、危机四伏的状态。

政治焦虑:凡尔赛—华盛顿体系对德、土战败国的严苛处置,激发民族复仇

与革命运动(凯末尔革命、德国不满、意大利法西斯上台)。(2 分)

殖民焦虑:印度、埃及等殖民地民族独立运动高涨,冲击欧洲殖民秩序。(2 分)

经济焦虑:1929 年大危机导致全球贸易萎缩、失业率飙升,各国走向保护主

义与极端政策。(2 分)

战争焦虑:德、日、意法西斯扩张,集体安全体系瓦解,局部战争(中国东北、

埃塞俄比亚)最终升级为世界大战。(2 分)

评分细则:答出“焦虑”含义 2 分;政治、殖民、经济、战争各 2 分,共 8 分;表

述通顺、逻辑清晰即可。

19. (1)(8 分)

核心设计:

①“黄册”详载户丁、事产,“鱼鳞图册”精确绘制每块土地的方位、形状、亩

积,两册互为表里,形成户籍—地籍合一的档案体系。(4 分)

②规定十年一造,田宅交易必须两册合对、官方钤印后方可“过割”,杜绝民

间私自易主。(2 分)

直接影响:国家全面掌握土地与人口数据,确保田赋和徭役足额征收,财政汲

取能力显著增强。(2 分)

(2)(10 分)

从登记内容看,中国以户丁、事产、田亩等级为主,兼管人口;英国侧重土地

的年租、土壤、作物及产权人,突出市场价值。(3 分)

从更新机制看,中国依靠里甲十年一造、州县汇总,行政色彩浓厚;英国则由

议会立法,设专业巡回委员逐亩丈量并十年一修,技术性与法治化程度高。(3

分)

从国家目的看,两国均求增加财政收入,但中国更强调“编户齐民”以稳固皇

权秩序,体现农业帝国“重农抑商”的理念;英国则通过精确估价、公开登记

来保护产权、均平税负,彰显近代国家“市场—契约”取向。(4 分)

(3)(6 分)

制度必须随人口流动、技术变革与社会经济结构的演进而调整。

明中后期土地兼并加剧、人口迁徙频繁,黄册—鱼鳞册渐失真,终成具文,说明僵化制度难以持久。

英国自 11 世纪《末日审判书》到 1787 年《土地税评估法》,再到今天的数字地

籍,始终借助新技术和法律修订,与社会需求同步,因而生命力延续。

可见,只有在技术、法律与社会互动中不断自我更新的制度,才能保持长久有效。

20. 示例论题:

“从移民开发到融合发展:闽台关系的历史连续与时代创新”

论述要点(评分标准):

历史渊源(3 分):

· 明郑以降,闽南移民渡台垦荒,形成共同方言、信俗(妈祖、保生大帝)、宗族

网络。

殖民与抗争(3 分):

· 日本殖民时期,闽台民众共同抵抗,福建成为台胞抗日策源地。

当代融合(4 分):

· 材料中“小四通”“同城生活圈”体现基础设施一体化;南岛语族、红砖建筑、

妈祖信俗联合申遗,彰显文化认同。

结论(2 分):

· 历史渊源是融合发展的心理纽带,制度创新为两岸命运共同体提供持久动力。

历史

(考试时间 75 分钟 满分:100 分)

一、选择题(本题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。每题只有一个选项符合题意)

1. 图 1 为湖北屈家岭遗址出土的距今约 5000 年的“陶筒形器”,器表刻有疑似

“日晷”符号。该器物()

图 1

A. 证实长江流域已出现成熟文字系统

B. 体现礼乐制度的等级化特征

C. 说明早期国家雏形已经形成

D. 反映先民对天文历法的初步认识

2. 《周礼·地官》载:“以土均之法,辨五物九等,制天下之地征。”春秋晚期,

郑国“子产作封洫,庐井有伍”,将此法推向实践。上述变化()

A. 标志着郡县制全面确立

B. 推动土地国有制瓦解

C. 奠定重农抑商政策基础

D. 体现礼乐秩序彻底崩坏

3. 图 2 为敦煌莫高窟第 45 窟盛唐壁画《胡商遇盗图》,画面中高鼻深目的商队首

领正与中原士兵交涉。该壁画()

图 2

A. 说明陆上丝绸之路已衰落

B. 印证了唐朝羁縻府州的设置

C. 反映丝路贸易中的风险与保护

D. 揭示藩镇割据阻碍商业发展

4. 据《宋会要辑稿》与《元丰九域志》记载,北宋熙宁十年(1077 年)全国征收

商税总额为一千一百二十万贯,其中两浙路独占二百零六万贯,占全国 18.4%;

而至南宋绍兴三十二年(1162 年),临安府(今杭州)一城年征商税已高达三

百四十五万贯,比北宋时期的两浙路总额还多六成,占全国比重升至 24.7%。这

一对比最直接地说明南宋临安()

A. 成为全国经济重心

B. 城市商业空前繁荣

C. 农业税赋大幅下降

D. 抑商政策已被废除

5. 明万历年间《通州志》载:“里甲办课,岁有常额,近因摊入地亩,豪强隐蔽,

贫民重困。”这一现象()

A. 源于一条鞭法的制度缺陷

B. 说明白银货币化加重剥削

C. 体现租佃关系普遍化

D. 反映人身依附关系强化

6. 1868 年,总理衙门奏准《通商各口招工章程》,规定“华工出洋须自愿画押,客

馆设官监督”。该章程()

A. 标志着清政府放弃海禁政策

B. 客观上规范了苦力贸易秩序

C. 遏制了列强对劳动力掠夺

D. 推动民族资本主义初步发展

7. 1912 年《申报》刊登的“中华民国第一届国会选举”广告中,列出选民资格:“年

满 21 岁之男子,纳直接税 2 元以上,或有不动产 500 元以上。”该广告()

A. 体现主权在民的普遍实现

B. 揭示民主共和的阶级局限

C. 说明政党政治已成熟

D. 反映女性获得参政权

8. 1937 年 8 月,中国共产党提出“减租减息”政策,1942 年进一步规定“地主不

减租,农民不交租”。这一调整()

A. 旨在巩固抗日民族统一战线

B. 标志着土地革命路线延续

C. 推动解放区土地改革完成

D. 反映阶级矛盾已超越民族矛盾

9. 1956 年,上海永安公司实行公私合营后,原总经理仍任经理,但须接受公方代

表领导。这一做法()

A. 体现赎买政策的灵活性

B. 标志国营经济主导确立

C. 反映计划经济体制建立

D. 推动民族资产阶级消亡

10. 1979 年深秋,广州东湖畔竖起了全国第一块商品住宅广告牌——“东湖新村”。

广告中首次出现“商品房”“按揭付款”“分期供楼”等全新词汇,并承诺

“永久产权、花园洋房、银行按揭七成二十年”。广告一出,三天内就有两千

多名港澳同胞和本地先富者排队认购。该广告()

A. 说明城市经济体制改革完成

B. 反映住房商品化的初步探索

C. 体现改革开放重心转向农村

D. 标志社会主义市场经济确立

11. 公元前 5 世纪,雅典通过“陶片放逐法”,规定公民可投票放逐威胁民主之人。

该法()

A. 保障了公民言论自由

B. 成为贵族操纵民主的工具

C. 体现直接民主的极端化倾向

D. 推动城邦走向寡头政治

12. 12 世纪,西欧城市特许状规定:“市民每年向领主缴纳固定税金,领主不得再征

杂税。”这一条款()

A. 标志封君封臣制度瓦解

B. 推动庄园经济走向繁荣

C. 体现城市自治权的扩大

D. 导致封建割据局面加剧

13. 图 5 为 18 世纪英国漫画《南海泡沫》,画中投机者如赌徒般疯狂。该漫画()

图 3

A. 揭示自由主义经济理论弊端

B. 反映早期资本主义的投机风险

C. 体现政府全面干预经济

D. 说明英国丧失殖民霸权

14. 1917 年 11 月,全俄工兵代表苏维埃颁布《土地法令》,规定“土地私有制永远

废除,一切土地归国家所有”。该法令()

A. 推动战时共产主义政策实施

B. 奠定农业集体化法律基础

C. 反映无产阶级专政的本质

D. 标志新经济政策正式启动

15. 下表为 1933—1939 年纳粹德国“四年计划”投资分配(%):该表可推知()

领域 1933 1936 1939

军工 21% 45% 58%

基建 35% 25% 15%

农业 25% 15% 10%

A. 德国已摆脱经济危机

B. 国民经济全面军事化

C. 法西斯主义重视民生

D. 凯恩斯主义彻底失效

16. 1961 年,不结盟运动首次会议通过宣言:“与会国决心协同作出努力来结束各种

形式的殖民主义。”该宣言()

A. 标志两极格局瓦解

B. 反映区域经济集团化

C. 导致美苏冷战升级

D. 推动第三世界国家联合

二、非选择题:本大题共 4 小题,共 52 分

17.阅读材料,完成下列要求。(8 分)

材料一 “闽浙总督喀尔吉善奏:‘厦门一口,商舶辐辏,百货云集,其税课已

逾广州。夷商以洋货易内地之糖、茶、纸、木,获利数倍;而漳、泉之民,亦

多借海舶为生。然洋艘夹带硝磺、米粮、纹银出洋,事干例禁,请严立稽查。’

上谕:‘厦门准其通商纳税,惟当遵广州一体之例,不得丝毫踰越。’”

——节选自《清高宗实录》,乾隆二十二年九月

材料二 1839 年,林则徐奏称:“臣到粤后,检得夷人刊印之《对华贸易论》,

内云:‘厦门港水深,停泊安稳,可容巨舰;且接近武夷茶区,转运便捷,若得

开放,必夺广州之利。’该夷垂涎厦门,匪伊朝夕。今欲绝其觊觎,非封港不可。”

道光朱批:“览奏俱悉。着即会同邓廷桢妥筹办理。”

——节选自《筹办夷务始末·道光朝》卷七

根据材料一、二概括 18—19 世纪厦门在中外贸易中的地位变化,并结合所学知识,简

析清政府对外贸易政策调整的原因。

18. 阅读材料,完成下列要求。(8 分)

材料

1919 年 1 月,巴黎和会召开,6 月,签署《凡尔赛和约》,严厉处置德国;5 月,土耳

其爆发凯末尔革命。

1920 年 8 月,印度民族独立运动爆发。1921 年 11 月,华盛顿会议召开。

1922 年 3 月,埃及宣布摆脱英国殖民统治独立;10 月,意大利建立法西斯政权。

1929 年 10 月,资本主义经济大危机爆发。

1931 年 9 月,日本发动“九一八事变”。

1933 年 1 月,德国希特勒法西斯上台。

1935 年 3 月,德国撕毁《凡尔赛和约》;8 月,美国通过《中立法》,禁止美国公民

向国际战争的交战国售卖军火;10 月,意大利侵略埃塞俄比亚。

1936 年 5 月,日本军事法西斯专政建立;11 月,德、日缔结《反共产国际协定》,

一年后意大利加入。

1937 年 7 月,日本发动全面侵华战争。

1938 年 3 月,德国吞并奥地利;9 月,《慕尼黑协定》签订。

有西方学者将两次世界大战之间(1918-1939 年)的历史称为“焦虑的时代”。依据以

上大事年表,对“焦虑的时代”作出解释。

19. 阅读材料,完成下列要求。(24 分)

材料一

“洪武十四年,令天下郡县编赋役黄册。册首总为一图,州县以下分为里甲,各详

其户丁、事产、田土之数,田分上中下三等,而鱼鳞图册绘其亩积、四至、形状,

与黄册相表里,十年一造。凡田宅交易,非黄册、鱼鳞册合对明白者,不许过割。”

——《大明会典》卷十九载

材料二

“鉴于昔日《末日审判书》所载已逾七百年,田畴易主、圈地日繁,隐匿、脱漏之

弊丛生,致国家岁入受损;今特设巡回估价委员,逐亩丈量,按土壤、作物、年租

确定等级,绘成新图册,十年一修,与不动产登记簿合而为一,以杜欺隐,以均赋

役。”

——1787 年英国议会《土地税评估法》序言(节选)

(1)根据材料一,概括明代“黄册—鱼鳞图册”制度在土地管理上的两项核心设计,

并指出其对国家财政的直接影响。(8 分)

(2)结合材料一、二,从登记内容、更新机制、国家目的三个维度比较 18 世纪中英

两国土地登记制度的异同,并据此说明两种制度所反映的国家治理理念差异。(10 分)

(3)综合两则材料及所学知识,谈谈你对“制度生命力在于与社会变迁相适应”这一

观点的理解。(6 分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料 2023 年 9 月,《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设

两岸融合发展示范区的意见》发布,提出“支持闽台共同开展南岛语族考古、闽南红砖

建筑申遗、妈祖信俗保护,推动厦金、福马‘同城生活圈’,实现福建沿海与金门、马

祖‘小四通’(通水、通电、通气、通桥)”。

结合材料与所学知识,围绕“闽台历史渊源与当代融合”这一主题,自拟论题,展开论

述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,不得照抄材料。)

参考答案与解析

1-5:DBCBA 6-10:BBAAB 11-16:CCBCBD

17. 1.地位变化(4 分)

18 世纪中叶:厦门港“商舶辐辏,百货云集”,关税额已超广州,成为东南沿

海最繁忙的通商口岸之一。(2 分)

19 世纪前期:外商欲以厦门取代广州,清廷下令“封港”,厦门由盛转衰。(2

分)

2.政策调整原因(4 分)

经济:厦门走私、漏税严重,威胁广州“一口通商”体制下的关税收入。(2 分)

安全:洋船夹带硝磺、纹银出口,冲击海防,白银外流引发社会动荡,清廷被

迫收紧贸易。(2 分)

18. 解释要点:

“焦虑的时代”指 1918—1939 年间国际体系持续动荡、危机四伏的状态。

政治焦虑:凡尔赛—华盛顿体系对德、土战败国的严苛处置,激发民族复仇

与革命运动(凯末尔革命、德国不满、意大利法西斯上台)。(2 分)

殖民焦虑:印度、埃及等殖民地民族独立运动高涨,冲击欧洲殖民秩序。(2 分)

经济焦虑:1929 年大危机导致全球贸易萎缩、失业率飙升,各国走向保护主

义与极端政策。(2 分)

战争焦虑:德、日、意法西斯扩张,集体安全体系瓦解,局部战争(中国东北、

埃塞俄比亚)最终升级为世界大战。(2 分)

评分细则:答出“焦虑”含义 2 分;政治、殖民、经济、战争各 2 分,共 8 分;表

述通顺、逻辑清晰即可。

19. (1)(8 分)

核心设计:

①“黄册”详载户丁、事产,“鱼鳞图册”精确绘制每块土地的方位、形状、亩

积,两册互为表里,形成户籍—地籍合一的档案体系。(4 分)

②规定十年一造,田宅交易必须两册合对、官方钤印后方可“过割”,杜绝民

间私自易主。(2 分)

直接影响:国家全面掌握土地与人口数据,确保田赋和徭役足额征收,财政汲

取能力显著增强。(2 分)

(2)(10 分)

从登记内容看,中国以户丁、事产、田亩等级为主,兼管人口;英国侧重土地

的年租、土壤、作物及产权人,突出市场价值。(3 分)

从更新机制看,中国依靠里甲十年一造、州县汇总,行政色彩浓厚;英国则由

议会立法,设专业巡回委员逐亩丈量并十年一修,技术性与法治化程度高。(3

分)

从国家目的看,两国均求增加财政收入,但中国更强调“编户齐民”以稳固皇

权秩序,体现农业帝国“重农抑商”的理念;英国则通过精确估价、公开登记

来保护产权、均平税负,彰显近代国家“市场—契约”取向。(4 分)

(3)(6 分)

制度必须随人口流动、技术变革与社会经济结构的演进而调整。

明中后期土地兼并加剧、人口迁徙频繁,黄册—鱼鳞册渐失真,终成具文,说明僵化制度难以持久。

英国自 11 世纪《末日审判书》到 1787 年《土地税评估法》,再到今天的数字地

籍,始终借助新技术和法律修订,与社会需求同步,因而生命力延续。

可见,只有在技术、法律与社会互动中不断自我更新的制度,才能保持长久有效。

20. 示例论题:

“从移民开发到融合发展:闽台关系的历史连续与时代创新”

论述要点(评分标准):

历史渊源(3 分):

· 明郑以降,闽南移民渡台垦荒,形成共同方言、信俗(妈祖、保生大帝)、宗族

网络。

殖民与抗争(3 分):

· 日本殖民时期,闽台民众共同抵抗,福建成为台胞抗日策源地。

当代融合(4 分):

· 材料中“小四通”“同城生活圈”体现基础设施一体化;南岛语族、红砖建筑、

妈祖信俗联合申遗,彰显文化认同。

结论(2 分):

· 历史渊源是融合发展的心理纽带,制度创新为两岸命运共同体提供持久动力。

同课章节目录