墙上的斑点 课件

图片预览

文档简介

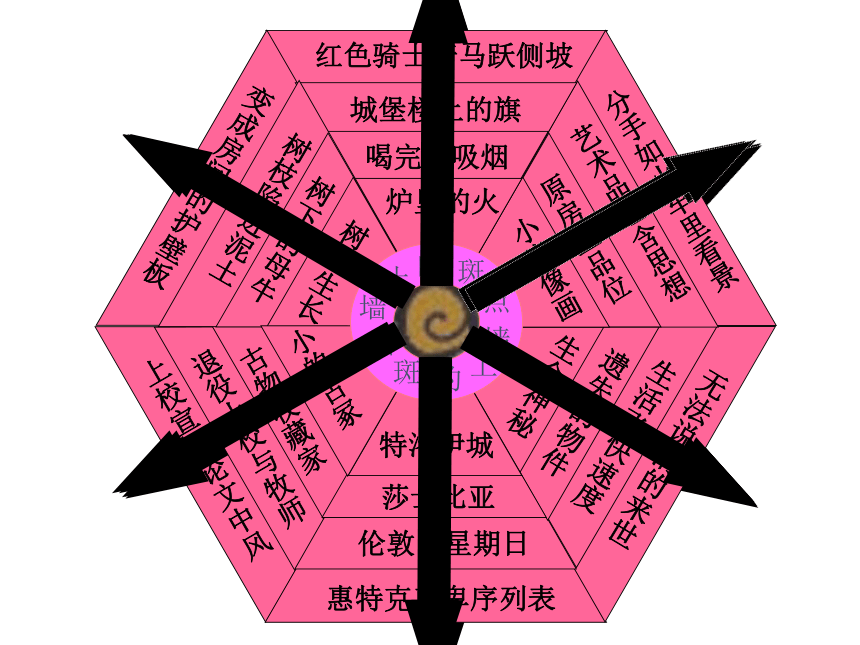

课件23张PPT。墙上的斑点弗吉尼亚·伍尔夫 伍尔夫的小说理念: 伍尔夫否定生活的客观真实性,强调“ 内心真实” ,认为在一个普通的日子里,一个普通人的“头脑接受着千千万万个印象——细小的 、奇异的、倏忽即逝的 ,或者用锋利的钢刀刻下来的。这些印象来自四面八方 ,宛如一阵阵不断坠落的无数微尘 ”, 这就是真正的生活。因此,视接近生活的本来面目为己任的作家,就应该深入到人物的意识深层 , “按照那些微尘纷纷坠落到人们头脑中的顺序,把它们记录下来” ,“追踪它们的这种运动模式”。 以一个支点为轴心向四周辐射,是这篇小说的独特结构形式。“墙上的斑点”是一个象征性意象,代表着现象世界。在结构上它是作者进人心理世界的一个跳板或者支点。也就是说,作品中的人物是从墙上的那个斑点出发而产生出许多联想的;而每一段落的联想又都是以这个斑点作为支点而生发开去的。从支点出发,弹出思绪,再返回支点,再弹出思绪……如此循环往复,表现出了人物瞬息变化的意识活动。这种以斑点为中心的纷繁的意识活动形成了一种立体的辐射结构,正如有的学者所说,好似一朵由若干片花瓣围绕着花蕊盛开的鲜花。整个叙述貌似散漫无羁,实则结构对称,构思严谨。

主 题 作者通过对墙上斑点的猜想与思考,把精神的触角伸向自然与社会的方方面面,其中包括对生活的偶然性与命运的必然性的问题、对生命在个体死亡之后永恒延续的问题、对自然与机械性现实的对立问题、对文学创新精神与陈旧规范相冲突的问题、对女性反抗男性观念的问题等,进行了意义重大的体验与感悟。读了《墙上的斑点》后,想一想意识流小说和传统小说相比,有哪些不同。 比较阅读传统

小说情节:

人物:

环境:姓氏名号 身份地位 服饰状貌

言谈举止 喜怒哀乐 理想情操……

自然环境、社会环境

意识流小说则着重表现人的意识活动,特别是潜意识的活动(外部现实世界的面貌是模糊不清的)。它以意识流动为内容和结构,打破了时空的局限,仿佛在心灵网的主页上不停的点击、链接,一张张心理页面,甚至是潜意识的页面,在读者面前瞬间闪现,令人应接不暇、美不胜收。

传统小说通过描写环境、塑造人物、编排故事,来表现人物的思想性格,展示社会历史风貌。 1. 作者对墙上的斑点最初的猜测是钉子,而最终告诉我们的是蜗牛,在英文里,钉子(nail)和蜗牛(snail)只有一个字母“S”的差别,作者这样设计有何用意? 这是作者为小说预设的一个讽喻,是作者美学思想与人生观念的反映。在 作者看来 ,墙上的斑点究竟是什么毫无意义,它与一切具体事物的联系也不重要。真正有意义或者说至关重要的是它所激起的人的意识活动与意识反应。这实际上是在证明,人的精神活动比枯燥的现实更丰富、更生动、更重要。

探究拓展: 探究拓展:

2. 伍尔夫在《墙上的斑点》中写道:“生命是多么神秘;思想是多么不准确;人类是多么无知……和我们的文明相比,人 的生活带有多少偶然性啊……”

这段话深刻表现了( )

A. 20世纪现代西方人难以把握自己命运的情怀。

B. 19世纪西方人难以把握自己命运的情怀。

C. 20世纪初叶现代西方人清醒的理性意识。

D. 19世纪西方人的非理性意识。 A#作业: 自拟题目,写一段描绘人物心灵深处意识甚至是潜意识流动的文字。课堂练习第二教材56、57页“基础运用”一、选择题1—6

第二教材58页“语言综合运用”5、61A 全读 chéng

B liàng liàng niàng liàng liàng

C jǐn jǐng jǐng jǐn jǐn

D shū sū sū shū shū

A2悬梁刺股

水龙头

拭目以待

D3光临:敬辞,称宾客来到。

光顾:敬辞,称客人来到,商家多用来欢迎顾客。

牟móu取:谋取(名利)。牟取暴利

谋móu取:设法取得。谋取利益

奇观:指雄伟美丽而又罕见的景象或出奇少见的事情。

奇迹:想像不到的不平凡的事情。

让位:让出统治地位或领导职位。

让贤:把职位让给有才干的人。

A4“瓜”:比喻容易引起嫌疑的地方。

“尾”:比喻机构下强上弱,或组织庞大、涣散,以致指挥不灵(掉:摇动)。

“讳”:紧紧隐瞒。

“远”:有讽刺意味。

C5A应删去“为止”。

截至:截止到(某个时候)。

截止(到一定期限)停止。

B……但不是每个人都能充分意识到市场在人才配置中的作用。

D应在“自然界”后加上“进行”。

C6前文:植物、动物、景色。

后文有“漂浮”一词。

横线上的句子应与前后文自然衔接。

D“语言综合运用”5(1)

这篇文章是写得好,好得连作者自己都看不懂。

(2)

他指着举报自己的人说:“你的举报信写得好,我们走着瞧。”6(1) 所播的种子并非都能发芽,但不播种绝不可能发芽。

(2) 所有破土而出的嫩芽并非都能长成大树,但不破土而出绝不可能长成大树。

(3) 所有开放的花并非都能得到赞赏,但不开花绝不可能得到赞赏。

主 题 作者通过对墙上斑点的猜想与思考,把精神的触角伸向自然与社会的方方面面,其中包括对生活的偶然性与命运的必然性的问题、对生命在个体死亡之后永恒延续的问题、对自然与机械性现实的对立问题、对文学创新精神与陈旧规范相冲突的问题、对女性反抗男性观念的问题等,进行了意义重大的体验与感悟。读了《墙上的斑点》后,想一想意识流小说和传统小说相比,有哪些不同。 比较阅读传统

小说情节:

人物:

环境:姓氏名号 身份地位 服饰状貌

言谈举止 喜怒哀乐 理想情操……

自然环境、社会环境

意识流小说则着重表现人的意识活动,特别是潜意识的活动(外部现实世界的面貌是模糊不清的)。它以意识流动为内容和结构,打破了时空的局限,仿佛在心灵网的主页上不停的点击、链接,一张张心理页面,甚至是潜意识的页面,在读者面前瞬间闪现,令人应接不暇、美不胜收。

传统小说通过描写环境、塑造人物、编排故事,来表现人物的思想性格,展示社会历史风貌。 1. 作者对墙上的斑点最初的猜测是钉子,而最终告诉我们的是蜗牛,在英文里,钉子(nail)和蜗牛(snail)只有一个字母“S”的差别,作者这样设计有何用意? 这是作者为小说预设的一个讽喻,是作者美学思想与人生观念的反映。在 作者看来 ,墙上的斑点究竟是什么毫无意义,它与一切具体事物的联系也不重要。真正有意义或者说至关重要的是它所激起的人的意识活动与意识反应。这实际上是在证明,人的精神活动比枯燥的现实更丰富、更生动、更重要。

探究拓展: 探究拓展:

2. 伍尔夫在《墙上的斑点》中写道:“生命是多么神秘;思想是多么不准确;人类是多么无知……和我们的文明相比,人 的生活带有多少偶然性啊……”

这段话深刻表现了( )

A. 20世纪现代西方人难以把握自己命运的情怀。

B. 19世纪西方人难以把握自己命运的情怀。

C. 20世纪初叶现代西方人清醒的理性意识。

D. 19世纪西方人的非理性意识。 A#作业: 自拟题目,写一段描绘人物心灵深处意识甚至是潜意识流动的文字。课堂练习第二教材56、57页“基础运用”一、选择题1—6

第二教材58页“语言综合运用”5、61A 全读 chéng

B liàng liàng niàng liàng liàng

C jǐn jǐng jǐng jǐn jǐn

D shū sū sū shū shū

A2悬梁刺股

水龙头

拭目以待

D3光临:敬辞,称宾客来到。

光顾:敬辞,称客人来到,商家多用来欢迎顾客。

牟móu取:谋取(名利)。牟取暴利

谋móu取:设法取得。谋取利益

奇观:指雄伟美丽而又罕见的景象或出奇少见的事情。

奇迹:想像不到的不平凡的事情。

让位:让出统治地位或领导职位。

让贤:把职位让给有才干的人。

A4“瓜”:比喻容易引起嫌疑的地方。

“尾”:比喻机构下强上弱,或组织庞大、涣散,以致指挥不灵(掉:摇动)。

“讳”:紧紧隐瞒。

“远”:有讽刺意味。

C5A应删去“为止”。

截至:截止到(某个时候)。

截止(到一定期限)停止。

B……但不是每个人都能充分意识到市场在人才配置中的作用。

D应在“自然界”后加上“进行”。

C6前文:植物、动物、景色。

后文有“漂浮”一词。

横线上的句子应与前后文自然衔接。

D“语言综合运用”5(1)

这篇文章是写得好,好得连作者自己都看不懂。

(2)

他指着举报自己的人说:“你的举报信写得好,我们走着瞧。”6(1) 所播的种子并非都能发芽,但不播种绝不可能发芽。

(2) 所有破土而出的嫩芽并非都能长成大树,但不破土而出绝不可能长成大树。

(3) 所有开放的花并非都能得到赞赏,但不开花绝不可能得到赞赏。