河北赞皇中学2025届高三上学期第一次适应性考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河北赞皇中学2025届高三上学期第一次适应性考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-20 22:46:41 | ||

图片预览

文档简介

河北省石赞皇中学2025届高三第一次适应性考试历史试题

一、单选题

1.良渚古城遗址的城乡区别较为明显,城外已发现的三处大型祭坛都是由人工堆积出来的,祭坛上的墓地中,随葬品多达数百件,少的也有数十件,均以玉器为大宗。这些发现可印证良渚文化时期( )

A.早期国家的形成 B.神权统治的建立

C.社会阶层的分化 D.生产工具的改进

2.虽然察举制要求郡县官吏定期进行人才选拔,但“乡议士断”才是察举制的首要环节,这意味着察举对象必须先得到乡民的举荐。对基层人才而言,只有发自真心地帮助乡邻,才能够获得他们的支持而走向仕途。这说明察举制的推行( )

A.利于基层社会和谐 B.提高了儒学的地位

C.带有直接民主色彩 D.打破了“世卿世禄”

3.下表所示为文献中对古代南方部分地区经济信息的记载。这些记载最有可能出现在( )

地区 记载

吴越十二州 (今浙江大部及闽北) 以境内田亩荒废者,纵民耕之,公不加赋

杭州 周三十里,邑屋之繁会,江山之雕丽,实江南之胜概也

成都 岁市布织缣数十万以给秦、陇军用

江西、浙江、福建及四川的丘陵地区 垦山垅为田,层起如阶梯, 每远引溪谷水以灌溉

A.公元3-6世纪 B.公元 10—13世纪

C.公元14—16世纪 D.公元17—19世纪

4.花馍,俗称花馒头,初用于祭祖,后扩展到各类民间祭祀活动中,明清时期,花馍文化大盛于国内的面食文化区。如春节的枣花馍、元宝馍,清明时的桃花馍、燕子花馍,端午时的虎头花馍中秋时的糖枣月饼馍,等等。据此可推知,花馍文化的特点是( )

A.血缘性、宗教性 B.季节性、等级性

C.凝聚性、开放性 D.民族性、地域性

5.八国联军侵华战争期间,清政府一面要求东南督抚遵守对列强宣战的上谕,“勿再迟疑观望,迅速筹兵筹响,力保疆土”; 一面又表示对其宣战是出于“万不得已的苦衷”,并敦促他们“各尽其职之所当为,相机审势”。这反映出清政府( )

A.反侵略斗争的策略灵活 B.面临严重中央集权危机

C.对战争正义性存在疑虑 D.将外交权力下放到地方

6.19世纪初,普鲁士政治改革家施泰因说:“我只有一个祖国,我全部身心地贡献给她,而不是贡献给其中的邦国。在这个历史的时刻,我完全不关心王朝的命运,我的期望是德意志将成长壮大和富强……”这表明( )

A.德意志统一大业迫在眉睫 B.德意志资本主义迅速发展

C.施泰因有强烈的民族意识 D.结束了德意志的割据状态

7.根据考古发现证明,在公元前4世纪的古代罗马北部的一座城市的人们有了“面食”,但材质和制作工序不详,在中国青海喇家遗址出土了约4000年前的“面条”,经鉴定,该“面条”的主要成分是黍和粟。这些考古发现可以用来说明( )

A.早期文明的独立性与相似性 B.物种交流促使饮食文化相同

C.罗马帝国是麦类作物原产地 D.丝绸之路改变罗马生活方式

8.下图反映的是元代刘家港到直沽的海运路线图。下列关于该路线的表述,正确的是( )

A.元代全国商业运输活跃 B.证明元代海外贸易发达

C.该路线为元代的“瓷路” D.元代南北方的海运发达

9.下面是明代嘉靖至万历年间部分省的集市统计表(单位:个)这反映了明代( )

省 州县数量 集市数量 平均数量(约)

直隶 14 132 9.4

山东 42 104 2.5

陕西 16 143 8.9

江西 45 459 10.2

福建 19 131 6.9

A.政府经济政策推动大量市镇兴起 B.政府放松对商业活动的监管

C.商品经济发展存在着区域性差异 D.民间商人推动商业市镇崛起

10.1936年的美国电影《摩登时代》中的查理,身穿工作服,站在一条很长的转动不息的传送带旁边,手握一个扳手,拧紧带子上传送过来的部件螺丝。传送带不给工人一秒钟空闲,甚至连上厕所,还得等工长来替换,即使进了厕所,还来不及蹲下,老板工头粗暴的声音又催逼了过来。终于,查理神经失常了,他闹出了一连串的笑话。这反映出( )

A.工厂制度限制了公民人身自由 B.技术进步促进了城市化的发展

C.工业发展加重了对工人的剥削 D.工业革命壮大了无产阶级队伍

11.战国时期,政治家苏秦曾发奋读书,他常常读书到深夜,很疲倦,常打盹,直想睡觉。就想出了一个方法,准备一把锥子,一打瞌睡,就用锥子往自己的大腿上刺一下,这样,猛然间感到疼痛,使自己清醒起来,再坚持读书。苏秦“刺股”的故事体现出的中华民族精神是( )

A.自强不息 B.和而不同 C.崇德尚贤 D.家国情怀

12.伏尔泰在《风俗论》中写道“中国人最深刻了解、最精心培养、最致力完善的东西是道德和法律”;而孟德斯鸠在《论法的精神》中却这样评价中国的政治制度:“中国政府只有施用棍棒才能让人民做些事情,政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政。”两位思想家的认识都基于( )

A.传播中国传统文化的需要 B.中华文明的辉煌灿烂

C.以儒家精神丰富启蒙思想 D.中西法治文化的差异

13.公元前6世纪,波斯征服埃及初期,埃及的祭司立了一块“冈比西斯二世(波斯皇帝)献祭阿匹斯神牛石碑”。石碑的浮雕为纯粹的埃及风格,冈比西斯二世全身埃及法老装扮,虔诚地跪在阿匹斯神牛之前,用埃及人的姿势进行献祭。由此可知,当时( )

A.波斯与古埃及文化交汇融合 B.波斯帝国统治方式具有灵活性

C.古埃及吸收了波斯政治文化 D.战争并未阻断埃及文明的传承

14.创作于中世纪的法国文学《列那狐的故事》是一部讽刺作品。它以兽寓人,并且赋予群兽以人的行动、语言、思想和感情。主人公列那狐的形象特别复杂,他与弱小一起,却也欺压弱小,他左右逢源,花言巧语获得了象征国王的狮王的认可,他与狼较量,是机智狡猾的封建逆臣。主人公列那狐这一人物形象更多寄托了当时 的理想。( )

A.上层教士 B.封建贵族

C.市民阶级 D.资产阶级

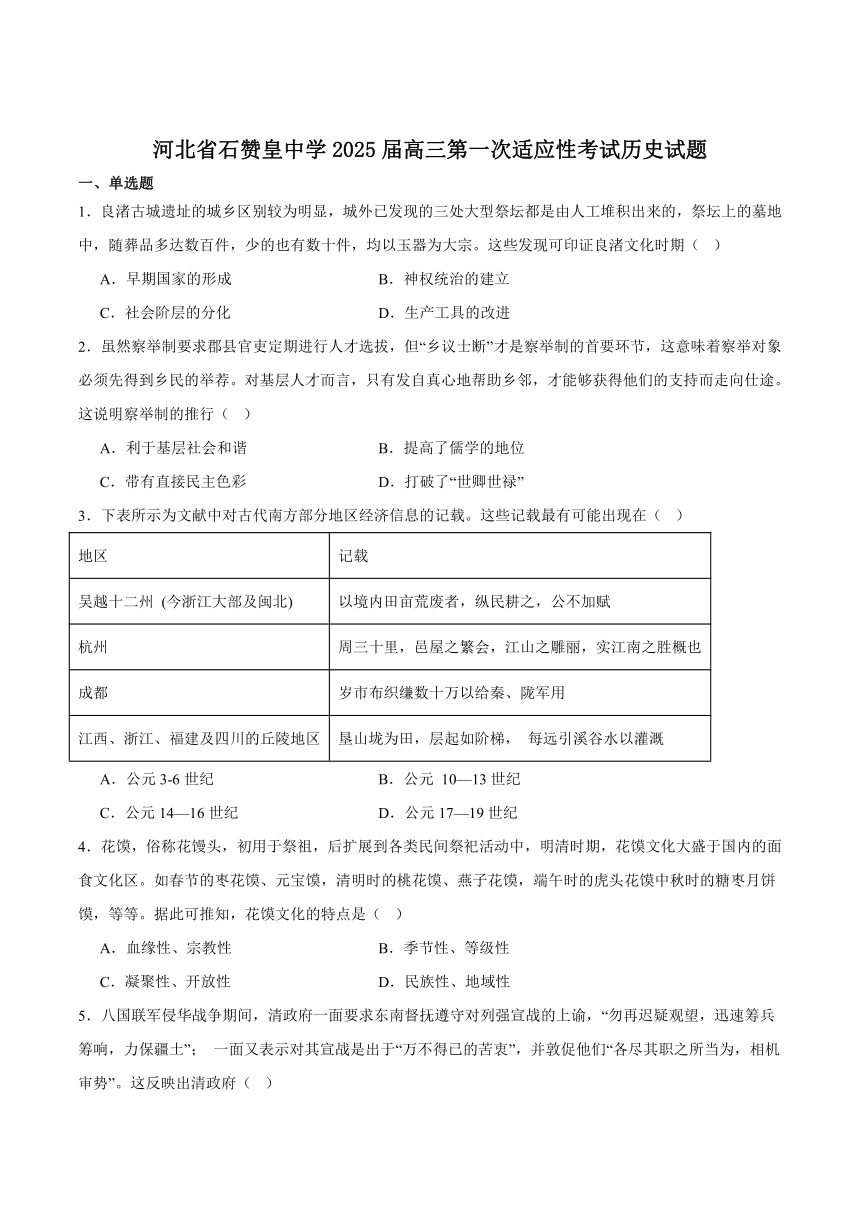

15.如图为古代世界的帝国扩张示意图,在下列哪一帝国统治下,西亚和北非文明区首次被统一( )

A. B.

C. D.

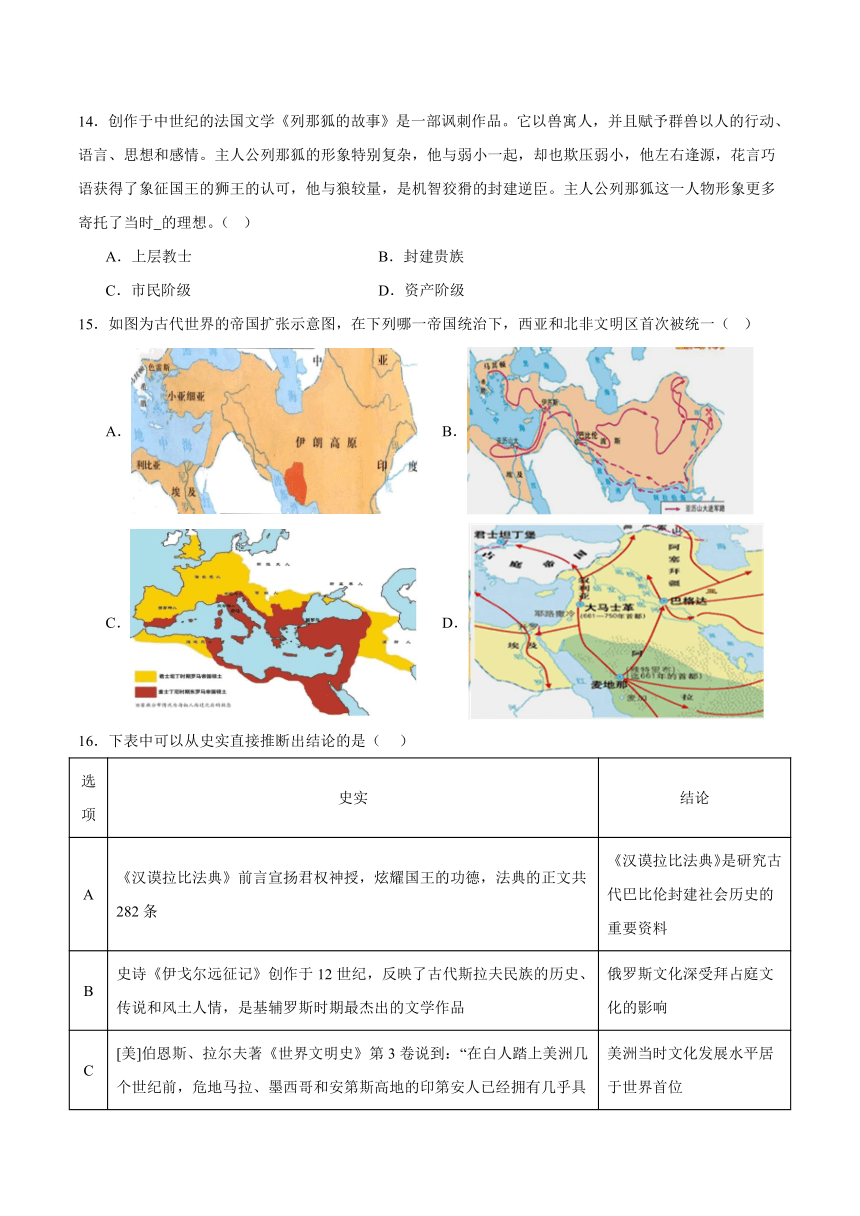

16.下表中可以从史实直接推断出结论的是( )

选项 史实 结论

A 《汉谟拉比法典》前言宣扬君权神授,炫耀国王的功德,法典的正文共282条 《汉谟拉比法典》是研究古代巴比伦封建社会历史的重要资料

B 史诗《伊戈尔远征记》创作于12世纪,反映了古代斯拉夫民族的历史、传说和风土人情,是基辅罗斯时期最杰出的文学作品 俄罗斯文化深受拜占庭文化的影响

C [美]伯恩斯、拉尔夫著《世界文明史》第3卷说到:“在白人踏上美洲几个世纪前,危地马拉、墨西哥和安第斯高地的印第安人已经拥有几乎具有一切文明特征的较高的文化。” 美洲当时文化发展水平居于世界首位

D 《高丽史》的体例分为“世家”“列传”“志”等,详细记载了当时的历史;日本根据自己语言的发音,借用汉字的笔画,创制字母片假名和平假名 古代朝鲜和日本吸收中华文化,发展了独具特色的民族文化

A.A B.B C.C D.D

二、材料题

17.《贞观政要》是唐代史学家吴兢所著的一部政论性史书。阅读材料,完成下列要求。

材料:贞观二年,太宗问黄门侍郎王珪曰:“近代君臣治国,多劣于前古,何也 ”对曰:“古之帝王为政,皆志尚清静,以百姓之心为心。近代则唯损百姓以适其欲,所任用大臣,复非经术之士。汉家宰相,无不精通一经,朝廷若有疑事,皆引经决定,由是人识礼教,治致太平。近代重武轻儒,或参以法律,儒行既亏,淳风大坏。”太宗深然其言。自此百官中有学业优长,兼识政体者,多进其阶品,累加迁擢焉。

——摘编自吴兢《贞观政要·论政体》

(1)根据材料,指出唐太宗和王圭的对话所反映的治国理政思想。

(2)根据材料并结合所学知识,从历史和现实的视角,分析“太宗深然其言”的依据。

(3)根据材料并结合所学知识,分析上述治国理政观对唐代的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 清末的史书市场

1902年,书商在金陵乡试场前统计:“所销之书,以历史为最多,”《史论类纂》广告谓:“自维新后,试场、学堂莫不以历史试士,统观两场题目,均须切实史事。”书籍市场上,史论类书籍和西史书籍被士子广泛购阅,读史风气渐开,“通知今古,兼习外事”成为风尚。1902年,梁启超在其发表的《新史学》中言;“《二十四史》也,《九通》也……此等书皆万不可不读。”此一观点颇受趋新人士和举子的赞同。史书发行泛滥于市,泥沙俱下,《瀛寰志略》等史地书籍和《明治维新史》等外国政治史也分外畅销。底层读书人心目中的“史论”“史学”与“历史知识”等概念几乎画上等号,并无明显分别,“简”“速”“全”成为购买史书的标准,原本令人望而生畏的厚重史籍经由市场筛选简化,成了“可读之书”。时人多评举业史书难脱词章窠臼,不足为史著,只不过是将策论新瓶装旧酒,商业繁盛与质量低下形成鲜明的反差。

——摘编自王乐鑫《清末科举改制前后的史书市场》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末史书市场繁荣的原因,并简析史书市场繁荣背后暗藏的危机。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈中国史书业的出路在哪里?

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 1949年至今我国四种发展观的主要内容和主要特征

主要内容 起步发展观1949~1956年 政治发展观1957~1977年 经济发展观1978~2002年 科学发展观2003年~至今

发展目标 恢复国民经济 巩固政治基础 发展生产力 人的全面发展

发展标准 工农业总产值 国家政局稳定 人均GDP 人均GNH*

发展途径 增长优先 政治斗争优先 生产力优先 全面协调发展

发展重点 重工业 政治意识领域 民用工业农业 着力民生改善

发展方式 外延式粗放型 阶级斗争 外延式粗放型 内涵式与集约式

发展形式 积累优先 政治挂帅 积累消费并举 科学发展

发展动力 生产关系革命 抓革命促经济 经济改革与开放 人对幸福的追求

发展态势 不切实际快速 政治表面稳定 经济快速发展 社会和谐发展

发展层面 单一经济 政治生活为主 经济社会发展 四个文明建设

区域发展 全国一起发展 全国人民革命 东部带动西部 东西兼顾协调

发展结果 经济初步恢复 经济衰落 经济发展迅速 社会发展显著

*注;人均GNH是称量一个国家人民生活质量高低的国民幸福指数。

——摘编自罗建文《60年来中国社会发展观演变特征与启示》

提取上表中的若干信息,围绕“中国发展观”,自拟一个具体论题,并结合所学知识进行论述。(要求:观点明确,史论结合;表述成文,逻辑清晰)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 马克思(1818—1883年)在研究殖民主义时曾提出:“英国在印度要完成双重的使命:一个是破坏性的使命,即消灭旧的亚洲式的社会;另一个是建设性的使命,即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。”日后,一些西方学者通常援引此观点,认为:殖民主义为当地人民带来西式文明,促进其向世界先进地区靠拢。所有对东方“野蛮”、“专制”、“未开化”等描述,无不导致了一个结论:东方需要西方来拯救。

——摘编自于志伟《列宁殖民地理论研究》

材料二 在印度民族大起义、法国巴黎公社运动等的影响下,马克思在晚年纠正了其对不列颠殖民主义的看法,对殖民主义在印度的历史作用进行了重新分析,深刻批驳了殖民统治在东方国家造成的沉重灾难。

——摘编自李包庚、刘云霞《马克思对大不列颠殖民主义的批判及其时代意义》

(1)据材料一,分别概括马克思与一些西方学者对殖民主义的认识,并分析其认识的视角。

(2)据材料二,概括马克思对殖民主义的新认识。结合所学知识,说明认识变化的原因。

参考答案

1.C

2.A

3.B

4.D

5.B

6.C

7.A

8.D

9.C

10.C

11.A

12.C

13.D

14.C

15.A

16.D

17.(1)“存百姓”的民本观;“唯才是举”的人才观。(任答-一点即可)

(2)隋朝政治腐败亡国的教训;儒家思想的影响;九品中正制的弊端和士族的没落;维护统治的现实需要;等等。(任答两点即可)

(3)出现了“贞观之治”,经济发展和社会繁荣;出身社会中下层的读书人,通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治基础;提高了官员的文化素质,加强了中央集权;推动了文化教育事业的发展;等等。(任答三点即可)

18.(1)原因:清末科举改制中考试科目的变化;西学影响力的加深;梁启超等学者推动了史学的发展;书籍市场的发展;书商为读史风潮的舆论造势(史书广告的推动);传统史学仍具有生命力;史学研究具有服务于救亡图存的功能。

危机:读史的功利性不利于史学的长足发展;折射出科举改制与选拔近代实用性通才型人才的目标相脱离。

(2)出路:史书应兼具高学术水准和通俗性(可读性);对史书的编纂和出版应发挥国家管控和市场调节双重作用;史书应更好地服务于现实社会需求(发挥现实启迪作用)。

19.论题:中国发展观随着时代发展而变化。

论述:20世纪50年代,中国工业落后,受到帝国主义的封锁和威胁。因此,这一时期的中国发展观以工业化为目标,优先发展 重工业,强调经济的增长,增长方式较为粗放。为了释放发展动力,国家进行了三大改造,重视积累。 20世纪80年代,计划经济体制僵化以及经济结构不合理的现象突出,人民生活水平亟待提高,因此,这一时期的中国发展观 以“四个现代化”为目标,以经济体制改革为动力,农、轻、重全面发展,积累与消费并重,提高人民生活水平,在经济发展的 同时兼顾社会发展。 20世纪90年代中国的经济发展水平有了很大提升,人民群众对物质、精神生活的需要进一步提高,中共中央提出了建立社会主 义市场经济体制的改革目标。因此,这一时期的中国发展观更加全面合理,以人的全面发展为目标,以社会的全面发展为动 力,强调协调式、均衡式、内涵式和集约式的发展,注重经济、社会、人与生态的和谐。综上所述,时代的变迁深刻塑造了中 国的发展观,使其在不同的时代表现为不同的内涵。

20.(1)认识:马克思:殖民主义具有破坏和建设的双重作用;西方学者:殖民主义具有积极作用。视角:马克思:辩证唯物主义;西方学者:西方中心论。

(2)认识:强调了殖民主义的破坏性。

原因:资本主义制度的弊端;资产阶级剥削加重;殖民侵略加剧;马克思对殖民主义本质的认识加深。

一、单选题

1.良渚古城遗址的城乡区别较为明显,城外已发现的三处大型祭坛都是由人工堆积出来的,祭坛上的墓地中,随葬品多达数百件,少的也有数十件,均以玉器为大宗。这些发现可印证良渚文化时期( )

A.早期国家的形成 B.神权统治的建立

C.社会阶层的分化 D.生产工具的改进

2.虽然察举制要求郡县官吏定期进行人才选拔,但“乡议士断”才是察举制的首要环节,这意味着察举对象必须先得到乡民的举荐。对基层人才而言,只有发自真心地帮助乡邻,才能够获得他们的支持而走向仕途。这说明察举制的推行( )

A.利于基层社会和谐 B.提高了儒学的地位

C.带有直接民主色彩 D.打破了“世卿世禄”

3.下表所示为文献中对古代南方部分地区经济信息的记载。这些记载最有可能出现在( )

地区 记载

吴越十二州 (今浙江大部及闽北) 以境内田亩荒废者,纵民耕之,公不加赋

杭州 周三十里,邑屋之繁会,江山之雕丽,实江南之胜概也

成都 岁市布织缣数十万以给秦、陇军用

江西、浙江、福建及四川的丘陵地区 垦山垅为田,层起如阶梯, 每远引溪谷水以灌溉

A.公元3-6世纪 B.公元 10—13世纪

C.公元14—16世纪 D.公元17—19世纪

4.花馍,俗称花馒头,初用于祭祖,后扩展到各类民间祭祀活动中,明清时期,花馍文化大盛于国内的面食文化区。如春节的枣花馍、元宝馍,清明时的桃花馍、燕子花馍,端午时的虎头花馍中秋时的糖枣月饼馍,等等。据此可推知,花馍文化的特点是( )

A.血缘性、宗教性 B.季节性、等级性

C.凝聚性、开放性 D.民族性、地域性

5.八国联军侵华战争期间,清政府一面要求东南督抚遵守对列强宣战的上谕,“勿再迟疑观望,迅速筹兵筹响,力保疆土”; 一面又表示对其宣战是出于“万不得已的苦衷”,并敦促他们“各尽其职之所当为,相机审势”。这反映出清政府( )

A.反侵略斗争的策略灵活 B.面临严重中央集权危机

C.对战争正义性存在疑虑 D.将外交权力下放到地方

6.19世纪初,普鲁士政治改革家施泰因说:“我只有一个祖国,我全部身心地贡献给她,而不是贡献给其中的邦国。在这个历史的时刻,我完全不关心王朝的命运,我的期望是德意志将成长壮大和富强……”这表明( )

A.德意志统一大业迫在眉睫 B.德意志资本主义迅速发展

C.施泰因有强烈的民族意识 D.结束了德意志的割据状态

7.根据考古发现证明,在公元前4世纪的古代罗马北部的一座城市的人们有了“面食”,但材质和制作工序不详,在中国青海喇家遗址出土了约4000年前的“面条”,经鉴定,该“面条”的主要成分是黍和粟。这些考古发现可以用来说明( )

A.早期文明的独立性与相似性 B.物种交流促使饮食文化相同

C.罗马帝国是麦类作物原产地 D.丝绸之路改变罗马生活方式

8.下图反映的是元代刘家港到直沽的海运路线图。下列关于该路线的表述,正确的是( )

A.元代全国商业运输活跃 B.证明元代海外贸易发达

C.该路线为元代的“瓷路” D.元代南北方的海运发达

9.下面是明代嘉靖至万历年间部分省的集市统计表(单位:个)这反映了明代( )

省 州县数量 集市数量 平均数量(约)

直隶 14 132 9.4

山东 42 104 2.5

陕西 16 143 8.9

江西 45 459 10.2

福建 19 131 6.9

A.政府经济政策推动大量市镇兴起 B.政府放松对商业活动的监管

C.商品经济发展存在着区域性差异 D.民间商人推动商业市镇崛起

10.1936年的美国电影《摩登时代》中的查理,身穿工作服,站在一条很长的转动不息的传送带旁边,手握一个扳手,拧紧带子上传送过来的部件螺丝。传送带不给工人一秒钟空闲,甚至连上厕所,还得等工长来替换,即使进了厕所,还来不及蹲下,老板工头粗暴的声音又催逼了过来。终于,查理神经失常了,他闹出了一连串的笑话。这反映出( )

A.工厂制度限制了公民人身自由 B.技术进步促进了城市化的发展

C.工业发展加重了对工人的剥削 D.工业革命壮大了无产阶级队伍

11.战国时期,政治家苏秦曾发奋读书,他常常读书到深夜,很疲倦,常打盹,直想睡觉。就想出了一个方法,准备一把锥子,一打瞌睡,就用锥子往自己的大腿上刺一下,这样,猛然间感到疼痛,使自己清醒起来,再坚持读书。苏秦“刺股”的故事体现出的中华民族精神是( )

A.自强不息 B.和而不同 C.崇德尚贤 D.家国情怀

12.伏尔泰在《风俗论》中写道“中国人最深刻了解、最精心培养、最致力完善的东西是道德和法律”;而孟德斯鸠在《论法的精神》中却这样评价中国的政治制度:“中国政府只有施用棍棒才能让人民做些事情,政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政。”两位思想家的认识都基于( )

A.传播中国传统文化的需要 B.中华文明的辉煌灿烂

C.以儒家精神丰富启蒙思想 D.中西法治文化的差异

13.公元前6世纪,波斯征服埃及初期,埃及的祭司立了一块“冈比西斯二世(波斯皇帝)献祭阿匹斯神牛石碑”。石碑的浮雕为纯粹的埃及风格,冈比西斯二世全身埃及法老装扮,虔诚地跪在阿匹斯神牛之前,用埃及人的姿势进行献祭。由此可知,当时( )

A.波斯与古埃及文化交汇融合 B.波斯帝国统治方式具有灵活性

C.古埃及吸收了波斯政治文化 D.战争并未阻断埃及文明的传承

14.创作于中世纪的法国文学《列那狐的故事》是一部讽刺作品。它以兽寓人,并且赋予群兽以人的行动、语言、思想和感情。主人公列那狐的形象特别复杂,他与弱小一起,却也欺压弱小,他左右逢源,花言巧语获得了象征国王的狮王的认可,他与狼较量,是机智狡猾的封建逆臣。主人公列那狐这一人物形象更多寄托了当时 的理想。( )

A.上层教士 B.封建贵族

C.市民阶级 D.资产阶级

15.如图为古代世界的帝国扩张示意图,在下列哪一帝国统治下,西亚和北非文明区首次被统一( )

A. B.

C. D.

16.下表中可以从史实直接推断出结论的是( )

选项 史实 结论

A 《汉谟拉比法典》前言宣扬君权神授,炫耀国王的功德,法典的正文共282条 《汉谟拉比法典》是研究古代巴比伦封建社会历史的重要资料

B 史诗《伊戈尔远征记》创作于12世纪,反映了古代斯拉夫民族的历史、传说和风土人情,是基辅罗斯时期最杰出的文学作品 俄罗斯文化深受拜占庭文化的影响

C [美]伯恩斯、拉尔夫著《世界文明史》第3卷说到:“在白人踏上美洲几个世纪前,危地马拉、墨西哥和安第斯高地的印第安人已经拥有几乎具有一切文明特征的较高的文化。” 美洲当时文化发展水平居于世界首位

D 《高丽史》的体例分为“世家”“列传”“志”等,详细记载了当时的历史;日本根据自己语言的发音,借用汉字的笔画,创制字母片假名和平假名 古代朝鲜和日本吸收中华文化,发展了独具特色的民族文化

A.A B.B C.C D.D

二、材料题

17.《贞观政要》是唐代史学家吴兢所著的一部政论性史书。阅读材料,完成下列要求。

材料:贞观二年,太宗问黄门侍郎王珪曰:“近代君臣治国,多劣于前古,何也 ”对曰:“古之帝王为政,皆志尚清静,以百姓之心为心。近代则唯损百姓以适其欲,所任用大臣,复非经术之士。汉家宰相,无不精通一经,朝廷若有疑事,皆引经决定,由是人识礼教,治致太平。近代重武轻儒,或参以法律,儒行既亏,淳风大坏。”太宗深然其言。自此百官中有学业优长,兼识政体者,多进其阶品,累加迁擢焉。

——摘编自吴兢《贞观政要·论政体》

(1)根据材料,指出唐太宗和王圭的对话所反映的治国理政思想。

(2)根据材料并结合所学知识,从历史和现实的视角,分析“太宗深然其言”的依据。

(3)根据材料并结合所学知识,分析上述治国理政观对唐代的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 清末的史书市场

1902年,书商在金陵乡试场前统计:“所销之书,以历史为最多,”《史论类纂》广告谓:“自维新后,试场、学堂莫不以历史试士,统观两场题目,均须切实史事。”书籍市场上,史论类书籍和西史书籍被士子广泛购阅,读史风气渐开,“通知今古,兼习外事”成为风尚。1902年,梁启超在其发表的《新史学》中言;“《二十四史》也,《九通》也……此等书皆万不可不读。”此一观点颇受趋新人士和举子的赞同。史书发行泛滥于市,泥沙俱下,《瀛寰志略》等史地书籍和《明治维新史》等外国政治史也分外畅销。底层读书人心目中的“史论”“史学”与“历史知识”等概念几乎画上等号,并无明显分别,“简”“速”“全”成为购买史书的标准,原本令人望而生畏的厚重史籍经由市场筛选简化,成了“可读之书”。时人多评举业史书难脱词章窠臼,不足为史著,只不过是将策论新瓶装旧酒,商业繁盛与质量低下形成鲜明的反差。

——摘编自王乐鑫《清末科举改制前后的史书市场》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末史书市场繁荣的原因,并简析史书市场繁荣背后暗藏的危机。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈中国史书业的出路在哪里?

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 1949年至今我国四种发展观的主要内容和主要特征

主要内容 起步发展观1949~1956年 政治发展观1957~1977年 经济发展观1978~2002年 科学发展观2003年~至今

发展目标 恢复国民经济 巩固政治基础 发展生产力 人的全面发展

发展标准 工农业总产值 国家政局稳定 人均GDP 人均GNH*

发展途径 增长优先 政治斗争优先 生产力优先 全面协调发展

发展重点 重工业 政治意识领域 民用工业农业 着力民生改善

发展方式 外延式粗放型 阶级斗争 外延式粗放型 内涵式与集约式

发展形式 积累优先 政治挂帅 积累消费并举 科学发展

发展动力 生产关系革命 抓革命促经济 经济改革与开放 人对幸福的追求

发展态势 不切实际快速 政治表面稳定 经济快速发展 社会和谐发展

发展层面 单一经济 政治生活为主 经济社会发展 四个文明建设

区域发展 全国一起发展 全国人民革命 东部带动西部 东西兼顾协调

发展结果 经济初步恢复 经济衰落 经济发展迅速 社会发展显著

*注;人均GNH是称量一个国家人民生活质量高低的国民幸福指数。

——摘编自罗建文《60年来中国社会发展观演变特征与启示》

提取上表中的若干信息,围绕“中国发展观”,自拟一个具体论题,并结合所学知识进行论述。(要求:观点明确,史论结合;表述成文,逻辑清晰)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 马克思(1818—1883年)在研究殖民主义时曾提出:“英国在印度要完成双重的使命:一个是破坏性的使命,即消灭旧的亚洲式的社会;另一个是建设性的使命,即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。”日后,一些西方学者通常援引此观点,认为:殖民主义为当地人民带来西式文明,促进其向世界先进地区靠拢。所有对东方“野蛮”、“专制”、“未开化”等描述,无不导致了一个结论:东方需要西方来拯救。

——摘编自于志伟《列宁殖民地理论研究》

材料二 在印度民族大起义、法国巴黎公社运动等的影响下,马克思在晚年纠正了其对不列颠殖民主义的看法,对殖民主义在印度的历史作用进行了重新分析,深刻批驳了殖民统治在东方国家造成的沉重灾难。

——摘编自李包庚、刘云霞《马克思对大不列颠殖民主义的批判及其时代意义》

(1)据材料一,分别概括马克思与一些西方学者对殖民主义的认识,并分析其认识的视角。

(2)据材料二,概括马克思对殖民主义的新认识。结合所学知识,说明认识变化的原因。

参考答案

1.C

2.A

3.B

4.D

5.B

6.C

7.A

8.D

9.C

10.C

11.A

12.C

13.D

14.C

15.A

16.D

17.(1)“存百姓”的民本观;“唯才是举”的人才观。(任答-一点即可)

(2)隋朝政治腐败亡国的教训;儒家思想的影响;九品中正制的弊端和士族的没落;维护统治的现实需要;等等。(任答两点即可)

(3)出现了“贞观之治”,经济发展和社会繁荣;出身社会中下层的读书人,通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治基础;提高了官员的文化素质,加强了中央集权;推动了文化教育事业的发展;等等。(任答三点即可)

18.(1)原因:清末科举改制中考试科目的变化;西学影响力的加深;梁启超等学者推动了史学的发展;书籍市场的发展;书商为读史风潮的舆论造势(史书广告的推动);传统史学仍具有生命力;史学研究具有服务于救亡图存的功能。

危机:读史的功利性不利于史学的长足发展;折射出科举改制与选拔近代实用性通才型人才的目标相脱离。

(2)出路:史书应兼具高学术水准和通俗性(可读性);对史书的编纂和出版应发挥国家管控和市场调节双重作用;史书应更好地服务于现实社会需求(发挥现实启迪作用)。

19.论题:中国发展观随着时代发展而变化。

论述:20世纪50年代,中国工业落后,受到帝国主义的封锁和威胁。因此,这一时期的中国发展观以工业化为目标,优先发展 重工业,强调经济的增长,增长方式较为粗放。为了释放发展动力,国家进行了三大改造,重视积累。 20世纪80年代,计划经济体制僵化以及经济结构不合理的现象突出,人民生活水平亟待提高,因此,这一时期的中国发展观 以“四个现代化”为目标,以经济体制改革为动力,农、轻、重全面发展,积累与消费并重,提高人民生活水平,在经济发展的 同时兼顾社会发展。 20世纪90年代中国的经济发展水平有了很大提升,人民群众对物质、精神生活的需要进一步提高,中共中央提出了建立社会主 义市场经济体制的改革目标。因此,这一时期的中国发展观更加全面合理,以人的全面发展为目标,以社会的全面发展为动 力,强调协调式、均衡式、内涵式和集约式的发展,注重经济、社会、人与生态的和谐。综上所述,时代的变迁深刻塑造了中 国的发展观,使其在不同的时代表现为不同的内涵。

20.(1)认识:马克思:殖民主义具有破坏和建设的双重作用;西方学者:殖民主义具有积极作用。视角:马克思:辩证唯物主义;西方学者:西方中心论。

(2)认识:强调了殖民主义的破坏性。

原因:资本主义制度的弊端;资产阶级剥削加重;殖民侵略加剧;马克思对殖民主义本质的认识加深。

同课章节目录