福建省厦门双十中学2024-2025学年高一上学期11月期中考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省厦门双十中学2024-2025学年高一上学期11月期中考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-20 22:49:06 | ||

图片预览

文档简介

福建省厦门双十中学2024-2025学年高一上学期期中考试历史试题

一、单选题

1.在良渚古城的考古过程中,发现人们居住的房屋出现了明显区别,富人的房屋宽敞明亮,墓葬随葬品丰厚;穷人的房屋则矮小破旧,墓葬中随葬品很少或几乎没有。由此可推断良渚文化( )

A.已产生私有制 B.已经出现定居生活 C.开始形成国家 D.部落联盟逐渐扩大

2.关于启的继位,史书记载有所不同。《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”这说明( )

A.传说中的历史无从考证 B.唯一可信的是考古遗物

C.探究史事需要多重证据 D.史书记载只是二手史料

3.殷商文献中的祖宗神形象具有两面性:一方面会保佑、赐福子孙;另一方面又会惩戒、加害后人。但西周各类文献中的祖宗神多具护佑、赐福功能,鲜有贻害子孙的情形。这一转变( )

A.推动了民本思想观念的产生 B.增强了血缘纽带的作用

C.增加了祖先在政治上的威望 D.反映了宗法观念的削弱

4.战国时期,各诸侯国的君主不再像过往那样将土地分封给卿大夫,而是直接分配给农民耕种。其标准是以户口登记为前提计户授田,每户百亩。这一政策( )

A.利用均田制防止土地的兼并 B.促进了小农经济的发展

C.激化了农民与地主之间矛盾 D.反映了铁犁牛耕的普及

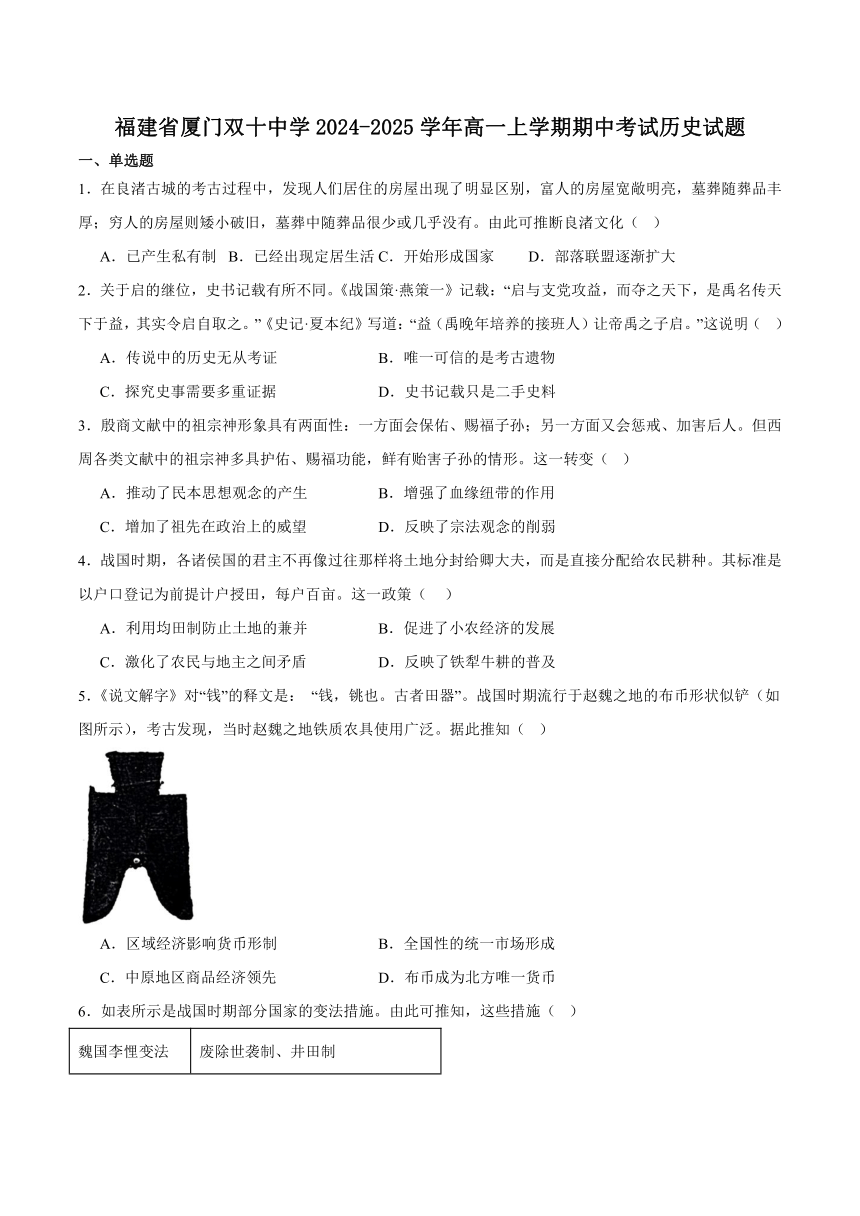

5.《说文解字》对“钱”的释文是: “钱,铫也。古者田器”。战国时期流行于赵魏之地的布币形状似铲(如图所示),考古发现,当时赵魏之地铁质农具使用广泛。据此推知( )

A.区域经济影响货币形制 B.全国性的统一市场形成

C.中原地区商品经济领先 D.布币成为北方唯一货币

6.如表所示是战国时期部分国家的变法措施。由此可推知,这些措施( )

魏国李悝变法 废除世袭制、井田制

韩国申不害变法 鼓励百姓多开荒地、多种粮食

秦国商鞅变法 “废井田,开阡陌”,承认土地私有

A.实现了富国强兵 B.巩固了法家地位

C.推动了社会转型 D.完善了基层治理

7.道家学派主张清静无为,提倡道法自然;法家强调“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”。二者都( )

A.不满礼崩乐坏的现状 B.探究国家治理方式

C.主张学术上百家争鸣 D.积极维护君主统治

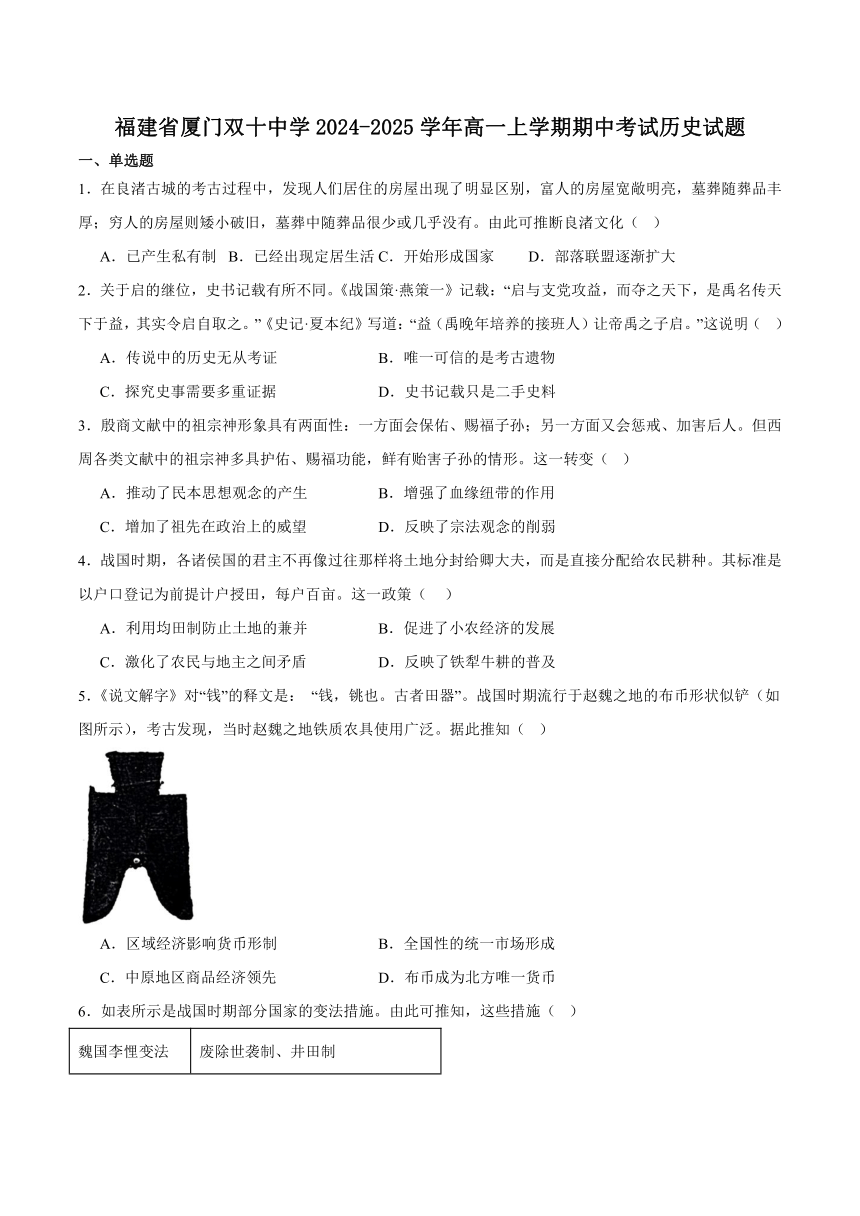

8.如图分别是中国战国时期和秦朝的长城分布图。图中所示长城分布范围的变化体现出( )

A.国家由分裂走向统一 B.各地区之间的交流频繁

C.战国时期社会动荡 D.秦朝尊奉法家严刑峻法

9.197年12月,我国考古学家在湖北省云梦县睡虎地秦墓出土大量秦朝竹简,上面较为完整地记录了秦朝的法律。考古学家们通过对比研究,发现除了秦律那些严苛的刑法之外,汉律与秦律几乎一模一样。材料说明了( )

A.秦法严酷 B.汉承秦制 C.秦律健全 D.法令出一

10.传统数学经典《九章算术》中将方田、粟米、均输、商功(测量体积,计算工程用工)勾股等作了分类,并列举了246个数学问题求解。这反映出《九章算术》

A.注重运用演绎方式叙述问题

B.体现了士人阶层的价值追求

C.形成了完整的数学理论体系

D.凝结着古代劳动人民的智慧

11.公元前122年,汉武帝颁行“左官律",规定凡在诸侯国任官者,其地位低于中央官吏,且不得任中央官吏。此外,武帝还以诸侯王所献“酎金”成色不好、斤两不足为由,夺爵削地。这些措施

A.沿袭着秦朝制度 B.巩固了大一统的国家

C.引发了七国叛乱 D.加强了对王国的监察

12.西汉后期丞相的出身如下表据此可知,当时( )

丞相(人数) 外戚宗室 橡史文吏 经学之士

昭帝朝 3 ★ ★★

宣帝朝 5 ★ ★★★ ★

元帝朝 2 ★ ★

成帝朝 5 ★ ★ ★ ★★

哀帝朝 5 ★ ★ ★★★

A.察举选官制度的完善 B.儒学影响力逐渐增强

C.世家大族的逐渐兴起 D.专制皇权的不断强化

13.战国时期以来,女娲传说和伏羲传说分别流行于我国的南北各地。从西汉开始,他们或被演绎成为兄妹关系,或被演绎成夫妻关系,“伏羲鳞身,女娲蛇躯”的主题成为常见于文人诗赋、砖石和绢画的基本题材。这一变化反映了汉代( )

A.华夏认同观念的加强 B.南北文化的进一步交融

C.区域间经济往来频繁 D.文学创作源于神话传说

14.西晋陈寿的《三国志》载,曹操称相、称公、称王皆受汉诏。南朝范晔的《后汉书》则记载,曹操“罢三公官,置丞相、御史大夫”,“自为丞相”,“自立为魏公,加九锡”,“自进号魏王”。对曹操记述的不同反映了

A.魏晋南北朝官制的演变轨迹 B.后世史料更为全面丰富

C.年代愈近愈能还原历史真实 D.史家立场影响人物评判

15.公元313—314年间,一位驻扎在甘肃的粟特人那耐·万达克向家乡撒马尔罕寄了一封信(部分内容见下),该信件可用于研究( )

最后一位皇帝从洛阳逃走。由于饥荒,城市和宫廷遭到火灾……这些所谓的匈奴人,昨天还受制于君王! 从敦煌一直到金城(兰州)……亚麻布销路很好。 居住在从金城到敦煌地区的我们,没有亲属,年老而且面临死亡。

①西晋末期的政治局势 ②丝绸之路的商业活动

③江南地区的经济开发 ④粟特商人群体的境遇

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

16.东晋建立之初,高门士族琅邪王氏当权,时称“王与马,共天下”。此后,颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等七族相继掌权。材料反映了( )

A.东晋时期门阀士族形成 B.上族是东晋特有的阶层

C.魏晋庶族丧失政治地位 D.东晋时期皇权相对削弱

17.东晋时期,某僧人在庐山传教三十余年间,不仅讲解《丧服经》,也讲解《诗经》;时常引用《庄子》的话来说明《般若经》中的内容。他少年时便通读儒家经典,擅长用玄学比附佛经,在社会上层颇有影响。材料可用于印证,当时( )

A.国家推行三教并行政策 B.社会上层普遍信仰佛教

C.佛教的本土化趋势凸显 D.正统思想日益受到挑战

18.南开皇三年,文帝接受秘书监牛弘“天下不可马上治之”的奏议,下诏求天下之书,凡献一书赐缣匹。经一、二年,图书大备,整理后凡得三万余卷。文帝这一举措

A.促成了科举制度的推行

B.顺应了拨乱兴治的需要

C.推动了雕版印刷的繁盛

D.打击了门阀士族的统治

19.据推算,自公元605年起,参与开挖通济渠的民工达360万,参与疏通古邗沟的民工不下10万;公元608年,参与开挖永济渠的河北民工数超过百万。由此可见,隋朝大运河得以贯通的重要条件是( )

A.民众对兴修水利的热忱 B.水利工程修建技术成熟

C.政府对交通发展的重视 D.国家组织动员能力强大

20.唐太宗“以天下为家”“惟贤是与”。既用“西北骁武之士”,又用“东南儒生”;既用秦王府旧人,也用东宫旧仇;既用高祖遗臣,也提拔寒微士人,任用少数民族精英。材料表明,贞观之治得益于

A.官僚体制的形成 B.统治集团的开放性

C.科举制度的完善 D.社会矛盾基本消除

21.唐初建立三省制以后,由于事权分立,相互之间时常推诿扯皮。唐太宗遂决定三省长官合署办公,于门下省设置办公地点,称为政事堂。此举旨在( )

A.提升行政效率 B.加强中央集权

C.削弱丞相权力 D.减少财政开支

22.北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运 B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升 D.南方经济水平已超越北方

23.北宋时期,地方设路、州、县三级,中央政府曾对一级地方行政单位“路”进行过多次析分。如表为北宋时路的数量变化。这一变化说明,北宋时期( )

至道三年(997年) 天禧四年(1020年) 宣和末年(1125年)

15路 18路 26路

A.提高了州县的政治地位 B.地方贫弱无力对抗边患

C.国家疆域范围不断扩大 D.中央强化了对地方控制

24.宋初,对官员的考核以品行和地方治理效果为主,但从北宋中期开始,宋廷便一直把财赋上交量作为地方官员考核的中心。这一变化说明宋朝( )

A.中央集权进一步的强化 B.三冗的问题日益严重

C.地方官权力呈扩大趋势 D.商税已成为主要财源

25.《文献通考》记载:王安石改革后的熙宁十年(1077年),国家税收剧增到52101029石,即使与治平时相比也增长了4倍。中央积蓄的钱粟,“数十百巨万”,作为户部的经费,“可以支二十年之用”,这说明王安石变法

A.使北宋的经济实力空前增强 B.使北宋彻底摆脱了财政危机

C.一定程度上扭转了积弱局面 D.解决了北宋存在的内部危机

26.在宋辽交往中,《周礼》《孟子》《论语》等儒家经典书籍经由榷场流入辽国,潜移默化地改变着辽国人的阅读习惯和思维方式。这体现出榷场的设置( )

A.结束了宋辽的敌对状态 B.主要服务于辽国文化需要

C.体现了宋辽民族的平等 D.促进了民族间的文化认同

27.元朝统治者吸取汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,采取犬牙交错的行政划分方式,避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。这一举措有助于( )

A.消除中央与地方间的矛盾 B.调动地方政府的自主性

C.推动经济文化格局的演变 D.增强对国家政治认同感

28.如表所示是黄仁宇的《万历十五年》中涉及的两位重要人物及事件。据此分析,明朝中后期的政治形态是( )

人物 经历事件

万历皇帝 一方面依赖内阁,另一方面又以司礼监加以牵制,后来创造近30年不上朝的“荒诞奇迹”。

张居正 守住内阁只是皇帝处理国政的助理机构、不正式统率六部的底线,却把内阁政治演绎得有声有色。

A.君主专制在万历皇帝期间到达顶峰 B.入阁官员决策权膨胀地位逐渐提高

C.司礼监和内阁都是维护皇权的工具 D.宦官掌握批红权将导致皇权的弱化

29.下图为《明太祖实录》中的部分记载。据此推断,明政府实行海禁政策的目的是( )

◆洪武二年(1369年)正月,倭人入寇山东海滨郡县,掠民男女而去。 ◆洪武三年(1370年)六月,倭夷寇山东,转掠温、台、明州傍海之民。 ◆洪武四年(1371年)十二月,..禁额海民不得私自出海。

A.防御倭寇骚扰 B.封锁日本经济

C.限制海外贸易 D.打击走私活动

30.永乐六年,贵州思南等宣慰使司发生叛乱。明政府平定叛乱后,于永乐十一年分其地为八府四州,设贵州布政使司。此举旨在

A.正式将该地区纳入版图 B.因地制宜推进少数民族区域自治

C.利用各族首领管辖当地 D.加强对少数民族地区的直接管理

二、材料题

31.阅读材料,回答问题。

——选自《中国历史地图集》

根据材料,指出与汉代主要经济区分布相比,宋代主要经济区分布的变化,结合所学知识分析变化的原因及影响。

32.阅读材料,回答问题。

材料一 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——摘编自袁行霈 严文明等《中华文明史》

材料二 春秋战国时期出现百家争鸣局面,各家学派纷纷提出自己的治国主张:老子认为“我无为而民自化”;孟子认为“王如施仁政于民……可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣”;韩非认为“以法为教”“法不阿贵”;墨子认为“国有贤良之士众,则国家之治厚”。……百家争鸣的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的源头活水,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

材料三 ……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——摘自《汉书·董仲舒传》

(1)据材料一并结合所学,指出百家争鸣出现的背景。

(2)据材料二,概括春秋战国时期道、儒、墨、法四种思想流派的治国主张。

(3)据材料三并结合所学,概括材料三中的观点并简析其对儒学发展产生的影响。

33.阅读材料,回答问题。

材料 古代中国政治制度一览表

中央官制 地方管理制度 选官制度

秦朝 皇帝制度三公九卿制 郡县制 军功授爵制

汉武帝 中外朝制度 郡国并行制、“推恩令” 察举制

唐 三省六部制 节度使制度 科举制

宋 二府三司制 军、政、财权收归中央,设通判、转运司等 科举制

元 中书省 行省制度

从表中提取相关信息,从“中央官制”“地方管理制度”“选官制度”中,任选一个角度自拟题目,结合所学知识,围绕“古代中国政治制度的发展特征”予以阐述。(要求:主题明确、史实准确、史论结合、逻辑清晰)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A C B B A C B A B D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B B D B D C B D B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 A C D B C D D C A D

31.变化:由黄河中下游地区转移到长江中下游地区。

原因:①北方战乱较多,南方相对和平稳定;②北方农民大批南迁,带去了先进的生产技术,提供了大量的劳动力;③江南统治者比较重视发展经济;④南北方劳动人民共同辛勤劳动,开发了江南;⑤南方生产条件和自然环境比较优越。(任答2点即可)

影响:①对我国交通贸易的影响。由于经济重心的南移,造成了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大的改善;②对人口转移和分布的影响。随着南方经济重心的确立,南方人口猛增,劳动力供给充足;③对人才教育的影响。经济重心的南移,南方在教育方面也更加重视,状元的分布有明显向南推移的趋势;④对民族关系的影响。经济重心的南移,使我国各民族更好地融合在一起,北方人民的南迁,使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。(任答2点即可)

32.(1)背景:私学兴起,士阶层崛起;诸侯争霸,各国招揽人才;学术环境宽松。

(2)主张:道家:无为而治;儒家:施行仁政;墨家:尚贤;法家:以法治国。

(3)观点: 罢黜百家,独尊儒术。 影响:使儒家思想成为正统思想,逐渐成为传统文化的主流思想。

33.示例一:题目:古代中国中央官制的发展特征。

阐述:秦朝建立三公九卿制,丞相、御史大夫、太尉相互配合又相互牵制,军国大权最终掌握在皇帝手中,初步确立了君主专制中央集权制度。汉武帝时期设立中外朝制度,以内朝牵制外朝,加强了皇权。唐朝实行三省六部制,将相权一分为三、三省相互制约,加强了皇权,同时提高了行政效率。宋代二府三司制,进一步分割相权,加强了皇权。元朝中书省成为最高行政机关,长官行使宰相职权,后期宰相权势过重,威胁皇权。

总之,古代中国中央官制的发展趋势是皇权不断加强,相权不断削弱,直至被废除。

示例二:题目:古代中国地方管理制度的发展特征。

阐述:秦朝实行郡县制,地方官员由中央任免,加强了中央集权。汉初实行郡国并行制,导致地方诸侯势力膨胀,威胁中央集权,汉武帝推行“推恩令”等措施,加强了中央集权。唐朝设置节度使,后期节度使权力过大,形成藩镇割据局面,严重削弱了中央集权。宋朝将地方军、政、财权收归中央,设通判监督知州,转运司负责财政,加强了中央集权。元朝实行行省制度,行省长官由朝廷任命,行省拥有经济、军事大权,但行使权力时受到中央节制,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

总之,古代中国地方管理制度的发展趋势是地方权力不断削弱,中央集权不断加强。

示例三:题目:古代中国选官制度的发展特征。

阐述:秦朝实行军功授爵制,以军功为标准选拔官吏,打击了奴隶主贵族世袭特权,有利于新兴地主阶级势力的壮大。汉武帝时期实行察举制,自下而上推选人才为官,注重品德和才能,但后期容易形成地方势力。隋唐时期实行科举制,通过考试选拔人才,打破了士族门阀对仕途的垄断,扩大了统治基础,提高了官员素质,加强了中央集权。宋朝科举制进一步发展,录取名额增加,考试制度更加严密,体现了公平公正原则。

总之,古代中国选官制度的发展趋势是选官标准日益客观公正,选官范围不断扩大,选官权力逐渐收归中央。

一、单选题

1.在良渚古城的考古过程中,发现人们居住的房屋出现了明显区别,富人的房屋宽敞明亮,墓葬随葬品丰厚;穷人的房屋则矮小破旧,墓葬中随葬品很少或几乎没有。由此可推断良渚文化( )

A.已产生私有制 B.已经出现定居生活 C.开始形成国家 D.部落联盟逐渐扩大

2.关于启的继位,史书记载有所不同。《战国策·燕策一》记载:“启与支党攻益,而夺之天下,是禹名传天下于益,其实令启自取之。”《史记·夏本纪》写道:“益(禹晚年培养的接班人)让帝禹之子启。”这说明( )

A.传说中的历史无从考证 B.唯一可信的是考古遗物

C.探究史事需要多重证据 D.史书记载只是二手史料

3.殷商文献中的祖宗神形象具有两面性:一方面会保佑、赐福子孙;另一方面又会惩戒、加害后人。但西周各类文献中的祖宗神多具护佑、赐福功能,鲜有贻害子孙的情形。这一转变( )

A.推动了民本思想观念的产生 B.增强了血缘纽带的作用

C.增加了祖先在政治上的威望 D.反映了宗法观念的削弱

4.战国时期,各诸侯国的君主不再像过往那样将土地分封给卿大夫,而是直接分配给农民耕种。其标准是以户口登记为前提计户授田,每户百亩。这一政策( )

A.利用均田制防止土地的兼并 B.促进了小农经济的发展

C.激化了农民与地主之间矛盾 D.反映了铁犁牛耕的普及

5.《说文解字》对“钱”的释文是: “钱,铫也。古者田器”。战国时期流行于赵魏之地的布币形状似铲(如图所示),考古发现,当时赵魏之地铁质农具使用广泛。据此推知( )

A.区域经济影响货币形制 B.全国性的统一市场形成

C.中原地区商品经济领先 D.布币成为北方唯一货币

6.如表所示是战国时期部分国家的变法措施。由此可推知,这些措施( )

魏国李悝变法 废除世袭制、井田制

韩国申不害变法 鼓励百姓多开荒地、多种粮食

秦国商鞅变法 “废井田,开阡陌”,承认土地私有

A.实现了富国强兵 B.巩固了法家地位

C.推动了社会转型 D.完善了基层治理

7.道家学派主张清静无为,提倡道法自然;法家强调“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”。二者都( )

A.不满礼崩乐坏的现状 B.探究国家治理方式

C.主张学术上百家争鸣 D.积极维护君主统治

8.如图分别是中国战国时期和秦朝的长城分布图。图中所示长城分布范围的变化体现出( )

A.国家由分裂走向统一 B.各地区之间的交流频繁

C.战国时期社会动荡 D.秦朝尊奉法家严刑峻法

9.197年12月,我国考古学家在湖北省云梦县睡虎地秦墓出土大量秦朝竹简,上面较为完整地记录了秦朝的法律。考古学家们通过对比研究,发现除了秦律那些严苛的刑法之外,汉律与秦律几乎一模一样。材料说明了( )

A.秦法严酷 B.汉承秦制 C.秦律健全 D.法令出一

10.传统数学经典《九章算术》中将方田、粟米、均输、商功(测量体积,计算工程用工)勾股等作了分类,并列举了246个数学问题求解。这反映出《九章算术》

A.注重运用演绎方式叙述问题

B.体现了士人阶层的价值追求

C.形成了完整的数学理论体系

D.凝结着古代劳动人民的智慧

11.公元前122年,汉武帝颁行“左官律",规定凡在诸侯国任官者,其地位低于中央官吏,且不得任中央官吏。此外,武帝还以诸侯王所献“酎金”成色不好、斤两不足为由,夺爵削地。这些措施

A.沿袭着秦朝制度 B.巩固了大一统的国家

C.引发了七国叛乱 D.加强了对王国的监察

12.西汉后期丞相的出身如下表据此可知,当时( )

丞相(人数) 外戚宗室 橡史文吏 经学之士

昭帝朝 3 ★ ★★

宣帝朝 5 ★ ★★★ ★

元帝朝 2 ★ ★

成帝朝 5 ★ ★ ★ ★★

哀帝朝 5 ★ ★ ★★★

A.察举选官制度的完善 B.儒学影响力逐渐增强

C.世家大族的逐渐兴起 D.专制皇权的不断强化

13.战国时期以来,女娲传说和伏羲传说分别流行于我国的南北各地。从西汉开始,他们或被演绎成为兄妹关系,或被演绎成夫妻关系,“伏羲鳞身,女娲蛇躯”的主题成为常见于文人诗赋、砖石和绢画的基本题材。这一变化反映了汉代( )

A.华夏认同观念的加强 B.南北文化的进一步交融

C.区域间经济往来频繁 D.文学创作源于神话传说

14.西晋陈寿的《三国志》载,曹操称相、称公、称王皆受汉诏。南朝范晔的《后汉书》则记载,曹操“罢三公官,置丞相、御史大夫”,“自为丞相”,“自立为魏公,加九锡”,“自进号魏王”。对曹操记述的不同反映了

A.魏晋南北朝官制的演变轨迹 B.后世史料更为全面丰富

C.年代愈近愈能还原历史真实 D.史家立场影响人物评判

15.公元313—314年间,一位驻扎在甘肃的粟特人那耐·万达克向家乡撒马尔罕寄了一封信(部分内容见下),该信件可用于研究( )

最后一位皇帝从洛阳逃走。由于饥荒,城市和宫廷遭到火灾……这些所谓的匈奴人,昨天还受制于君王! 从敦煌一直到金城(兰州)……亚麻布销路很好。 居住在从金城到敦煌地区的我们,没有亲属,年老而且面临死亡。

①西晋末期的政治局势 ②丝绸之路的商业活动

③江南地区的经济开发 ④粟特商人群体的境遇

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

16.东晋建立之初,高门士族琅邪王氏当权,时称“王与马,共天下”。此后,颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等七族相继掌权。材料反映了( )

A.东晋时期门阀士族形成 B.上族是东晋特有的阶层

C.魏晋庶族丧失政治地位 D.东晋时期皇权相对削弱

17.东晋时期,某僧人在庐山传教三十余年间,不仅讲解《丧服经》,也讲解《诗经》;时常引用《庄子》的话来说明《般若经》中的内容。他少年时便通读儒家经典,擅长用玄学比附佛经,在社会上层颇有影响。材料可用于印证,当时( )

A.国家推行三教并行政策 B.社会上层普遍信仰佛教

C.佛教的本土化趋势凸显 D.正统思想日益受到挑战

18.南开皇三年,文帝接受秘书监牛弘“天下不可马上治之”的奏议,下诏求天下之书,凡献一书赐缣匹。经一、二年,图书大备,整理后凡得三万余卷。文帝这一举措

A.促成了科举制度的推行

B.顺应了拨乱兴治的需要

C.推动了雕版印刷的繁盛

D.打击了门阀士族的统治

19.据推算,自公元605年起,参与开挖通济渠的民工达360万,参与疏通古邗沟的民工不下10万;公元608年,参与开挖永济渠的河北民工数超过百万。由此可见,隋朝大运河得以贯通的重要条件是( )

A.民众对兴修水利的热忱 B.水利工程修建技术成熟

C.政府对交通发展的重视 D.国家组织动员能力强大

20.唐太宗“以天下为家”“惟贤是与”。既用“西北骁武之士”,又用“东南儒生”;既用秦王府旧人,也用东宫旧仇;既用高祖遗臣,也提拔寒微士人,任用少数民族精英。材料表明,贞观之治得益于

A.官僚体制的形成 B.统治集团的开放性

C.科举制度的完善 D.社会矛盾基本消除

21.唐初建立三省制以后,由于事权分立,相互之间时常推诿扯皮。唐太宗遂决定三省长官合署办公,于门下省设置办公地点,称为政事堂。此举旨在( )

A.提升行政效率 B.加强中央集权

C.削弱丞相权力 D.减少财政开支

22.北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运 B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升 D.南方经济水平已超越北方

23.北宋时期,地方设路、州、县三级,中央政府曾对一级地方行政单位“路”进行过多次析分。如表为北宋时路的数量变化。这一变化说明,北宋时期( )

至道三年(997年) 天禧四年(1020年) 宣和末年(1125年)

15路 18路 26路

A.提高了州县的政治地位 B.地方贫弱无力对抗边患

C.国家疆域范围不断扩大 D.中央强化了对地方控制

24.宋初,对官员的考核以品行和地方治理效果为主,但从北宋中期开始,宋廷便一直把财赋上交量作为地方官员考核的中心。这一变化说明宋朝( )

A.中央集权进一步的强化 B.三冗的问题日益严重

C.地方官权力呈扩大趋势 D.商税已成为主要财源

25.《文献通考》记载:王安石改革后的熙宁十年(1077年),国家税收剧增到52101029石,即使与治平时相比也增长了4倍。中央积蓄的钱粟,“数十百巨万”,作为户部的经费,“可以支二十年之用”,这说明王安石变法

A.使北宋的经济实力空前增强 B.使北宋彻底摆脱了财政危机

C.一定程度上扭转了积弱局面 D.解决了北宋存在的内部危机

26.在宋辽交往中,《周礼》《孟子》《论语》等儒家经典书籍经由榷场流入辽国,潜移默化地改变着辽国人的阅读习惯和思维方式。这体现出榷场的设置( )

A.结束了宋辽的敌对状态 B.主要服务于辽国文化需要

C.体现了宋辽民族的平等 D.促进了民族间的文化认同

27.元朝统治者吸取汉唐以来地方割据势力据险对抗中央政府这一教训,打破了自然的疆界,采取犬牙交错的行政划分方式,避免某一地区成为地方长官据险称雄的国中之国。这一举措有助于( )

A.消除中央与地方间的矛盾 B.调动地方政府的自主性

C.推动经济文化格局的演变 D.增强对国家政治认同感

28.如表所示是黄仁宇的《万历十五年》中涉及的两位重要人物及事件。据此分析,明朝中后期的政治形态是( )

人物 经历事件

万历皇帝 一方面依赖内阁,另一方面又以司礼监加以牵制,后来创造近30年不上朝的“荒诞奇迹”。

张居正 守住内阁只是皇帝处理国政的助理机构、不正式统率六部的底线,却把内阁政治演绎得有声有色。

A.君主专制在万历皇帝期间到达顶峰 B.入阁官员决策权膨胀地位逐渐提高

C.司礼监和内阁都是维护皇权的工具 D.宦官掌握批红权将导致皇权的弱化

29.下图为《明太祖实录》中的部分记载。据此推断,明政府实行海禁政策的目的是( )

◆洪武二年(1369年)正月,倭人入寇山东海滨郡县,掠民男女而去。 ◆洪武三年(1370年)六月,倭夷寇山东,转掠温、台、明州傍海之民。 ◆洪武四年(1371年)十二月,..禁额海民不得私自出海。

A.防御倭寇骚扰 B.封锁日本经济

C.限制海外贸易 D.打击走私活动

30.永乐六年,贵州思南等宣慰使司发生叛乱。明政府平定叛乱后,于永乐十一年分其地为八府四州,设贵州布政使司。此举旨在

A.正式将该地区纳入版图 B.因地制宜推进少数民族区域自治

C.利用各族首领管辖当地 D.加强对少数民族地区的直接管理

二、材料题

31.阅读材料,回答问题。

——选自《中国历史地图集》

根据材料,指出与汉代主要经济区分布相比,宋代主要经济区分布的变化,结合所学知识分析变化的原因及影响。

32.阅读材料,回答问题。

材料一 伴随着春秋战国时期的政治和经济大变动,王官之学的退场,私学的兴起,最终造就了诸子百家争鸣的兴盛局面。

——摘编自袁行霈 严文明等《中华文明史》

材料二 春秋战国时期出现百家争鸣局面,各家学派纷纷提出自己的治国主张:老子认为“我无为而民自化”;孟子认为“王如施仁政于民……可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣”;韩非认为“以法为教”“法不阿贵”;墨子认为“国有贤良之士众,则国家之治厚”。……百家争鸣的局面形成了中国古代历史上文化繁荣的时代。诸子学说的不少命题成为后代学说的源头活水,后来的学者大都从这里吸取思想材料或理论形式,进行改造和发展的工作。

——摘编自侯外庐《中国思想史纲》

材料三 ……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——摘自《汉书·董仲舒传》

(1)据材料一并结合所学,指出百家争鸣出现的背景。

(2)据材料二,概括春秋战国时期道、儒、墨、法四种思想流派的治国主张。

(3)据材料三并结合所学,概括材料三中的观点并简析其对儒学发展产生的影响。

33.阅读材料,回答问题。

材料 古代中国政治制度一览表

中央官制 地方管理制度 选官制度

秦朝 皇帝制度三公九卿制 郡县制 军功授爵制

汉武帝 中外朝制度 郡国并行制、“推恩令” 察举制

唐 三省六部制 节度使制度 科举制

宋 二府三司制 军、政、财权收归中央,设通判、转运司等 科举制

元 中书省 行省制度

从表中提取相关信息,从“中央官制”“地方管理制度”“选官制度”中,任选一个角度自拟题目,结合所学知识,围绕“古代中国政治制度的发展特征”予以阐述。(要求:主题明确、史实准确、史论结合、逻辑清晰)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A C B B A C B A B D

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B B B D B D C B D B

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 A C D B C D D C A D

31.变化:由黄河中下游地区转移到长江中下游地区。

原因:①北方战乱较多,南方相对和平稳定;②北方农民大批南迁,带去了先进的生产技术,提供了大量的劳动力;③江南统治者比较重视发展经济;④南北方劳动人民共同辛勤劳动,开发了江南;⑤南方生产条件和自然环境比较优越。(任答2点即可)

影响:①对我国交通贸易的影响。由于经济重心的南移,造成了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大的改善;②对人口转移和分布的影响。随着南方经济重心的确立,南方人口猛增,劳动力供给充足;③对人才教育的影响。经济重心的南移,南方在教育方面也更加重视,状元的分布有明显向南推移的趋势;④对民族关系的影响。经济重心的南移,使我国各民族更好地融合在一起,北方人民的南迁,使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。(任答2点即可)

32.(1)背景:私学兴起,士阶层崛起;诸侯争霸,各国招揽人才;学术环境宽松。

(2)主张:道家:无为而治;儒家:施行仁政;墨家:尚贤;法家:以法治国。

(3)观点: 罢黜百家,独尊儒术。 影响:使儒家思想成为正统思想,逐渐成为传统文化的主流思想。

33.示例一:题目:古代中国中央官制的发展特征。

阐述:秦朝建立三公九卿制,丞相、御史大夫、太尉相互配合又相互牵制,军国大权最终掌握在皇帝手中,初步确立了君主专制中央集权制度。汉武帝时期设立中外朝制度,以内朝牵制外朝,加强了皇权。唐朝实行三省六部制,将相权一分为三、三省相互制约,加强了皇权,同时提高了行政效率。宋代二府三司制,进一步分割相权,加强了皇权。元朝中书省成为最高行政机关,长官行使宰相职权,后期宰相权势过重,威胁皇权。

总之,古代中国中央官制的发展趋势是皇权不断加强,相权不断削弱,直至被废除。

示例二:题目:古代中国地方管理制度的发展特征。

阐述:秦朝实行郡县制,地方官员由中央任免,加强了中央集权。汉初实行郡国并行制,导致地方诸侯势力膨胀,威胁中央集权,汉武帝推行“推恩令”等措施,加强了中央集权。唐朝设置节度使,后期节度使权力过大,形成藩镇割据局面,严重削弱了中央集权。宋朝将地方军、政、财权收归中央,设通判监督知州,转运司负责财政,加强了中央集权。元朝实行行省制度,行省长官由朝廷任命,行省拥有经济、军事大权,但行使权力时受到中央节制,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

总之,古代中国地方管理制度的发展趋势是地方权力不断削弱,中央集权不断加强。

示例三:题目:古代中国选官制度的发展特征。

阐述:秦朝实行军功授爵制,以军功为标准选拔官吏,打击了奴隶主贵族世袭特权,有利于新兴地主阶级势力的壮大。汉武帝时期实行察举制,自下而上推选人才为官,注重品德和才能,但后期容易形成地方势力。隋唐时期实行科举制,通过考试选拔人才,打破了士族门阀对仕途的垄断,扩大了统治基础,提高了官员素质,加强了中央集权。宋朝科举制进一步发展,录取名额增加,考试制度更加严密,体现了公平公正原则。

总之,古代中国选官制度的发展趋势是选官标准日益客观公正,选官范围不断扩大,选官权力逐渐收归中央。

同课章节目录