山东省淄博市沂源县第一中学2024-2025学年高一上学期期中考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省淄博市沂源县第一中学2024-2025学年高一上学期期中考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 942.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-20 23:48:37 | ||

图片预览

文档简介

沂源县第一中学2024-2025学年高一上学期期中考试历史试题

一、单选题

1.下表所示为四处中国史前文明遗址,其中可用来论证国家形态初显的文明遗址是( )

A.A B.B C.C D.D

2.商鞅变法通过大规模设县,建立了包括信息体系、监管体系、行政机构等在内的统一的制度建设支撑体系,使每个环节的工作都能由相应的部门来负责落实。这( )

A.保证了秦朝的长治久安 B.完善了专制主义中央集权制

C.利于确立法家主流地位 D.为变法成功提供了制度保障

3.《秦律》中对于谷物种子的保管和播种有细致的法律规定。因管理不善而造成种子损失的,主管官轻者则被斥责,重者则被处以刑罚;对于“不田作”的奴隶,要送交官府惩办,自由民如果不田作,也要被降为奴隶。据材料可知,秦朝政府( )

A.以农为本,充实国力 B.注重时令,与民休息

C.严刑峻法,唯法独尊 D.大兴土木,空耗人力

4.公元前113年,汉武帝下令“悉禁郡国毋铸钱,专令上林三官铸”,废除了景帝以来的郡国铸币制度,规定“天下非三官钱不得行”。这一措施( )

A.放弃了抑商政策 B.降低了铸币质量

C.解决了王国问题 D.强化了经济控制

5.下表所示为史籍所载的东晋江南农业开发经营类别和方式。据表可知,此时江南地区( )

A.地理环境复杂多变 B.国家控制能力得到增强

C.耕作方式发生变化 D.人口流动助推农业开发

6.《剑桥中国隋唐史》评述道:“隋朝消灭了其前人的过时的和无效率的制度,创造了一个中央集权帝国的结构,在长期政治分裂的各地区发展了共同的文化意识。”这一评述主要在( )

A.强调隋朝制度创新 B.肯定隋朝文化融合

C.肯定隋朝统一意义 D.突出隋朝帝国结构

7.“兔园策”是指按考试科目设计的模拟试题图书,相当于今天的模拟考试卷。史载:“《兔园策府》三十卷,唐蒋王恽令僚佐杜嗣先仿应科目策,自设问对,引经史为训注。”唐、五代时期“兔园策”在乡村私塾教学中普遍使用,甚至到了生徒家藏一本的程度。这类图书的流行( )

A.得益于科举制度的推行

B.反映了科教文化事业的繁荣

C.表明中国传统教育发达

D.可用以论证活字印刷术发展

8.咸平五年(1002年),宋廷以前宰相张齐贤任判永兴军府(接壤西夏)兼马步军部署,管辖当地驻军。知开封府钱若水先后调任知天雄军(接壤辽)兼兵马部署、并代经略使(接壤辽)兼知并州事,成为两处重镇的军队主帅。这反映出宋代的政治特征是( )

A.军政合一 B.重文轻武 C.守内虚外 D.强干弱枝

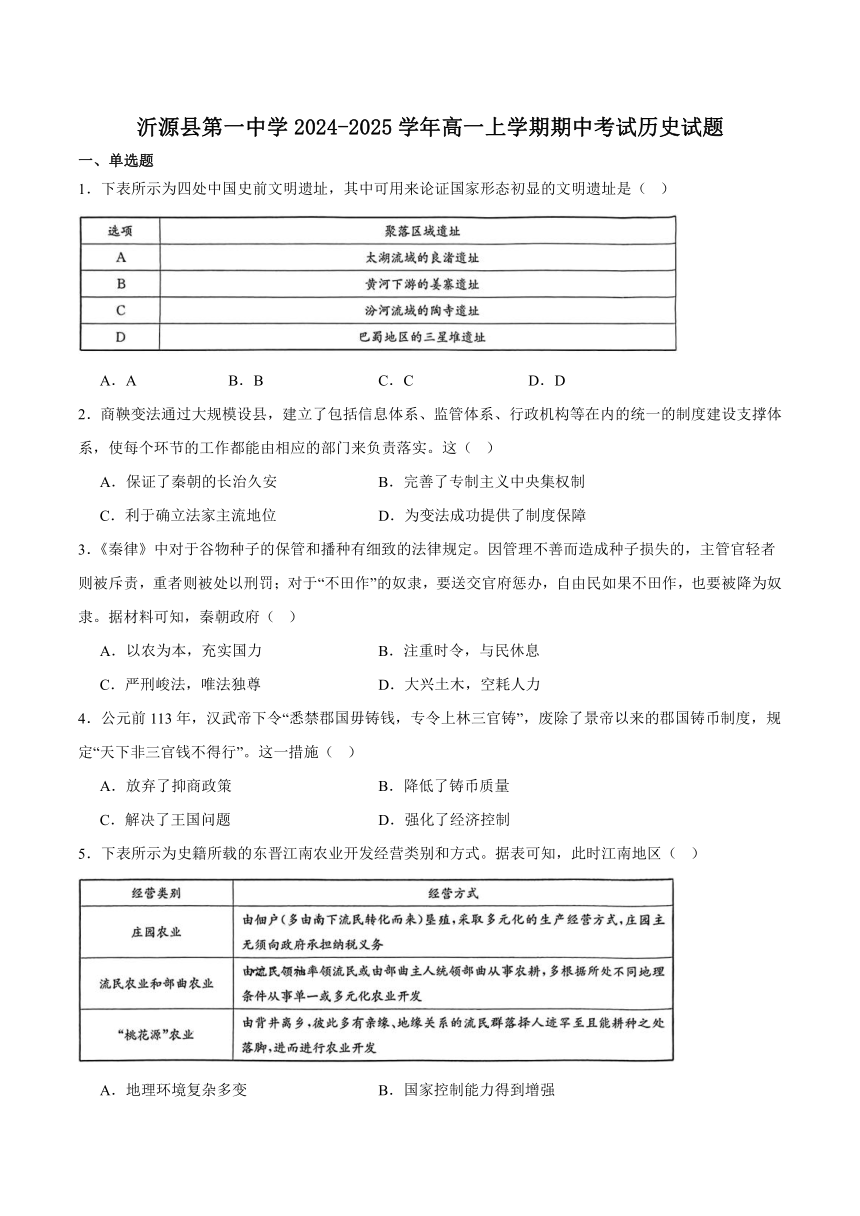

9.如图所示为1958年出土于云南勐海县勐遮镇的用八思巴蒙古文字书写的“勐往甸军民官印”,印背还刻有汉字铭文——“勐往甸军民官印”和“中书礼部造,至元三十年二月一日”。该印见证了元朝( )

A.有意减少汉字使用 B.对云南的行政管辖

C.册封少数民族首领 D.推行民族平等政策

10.宋元时期,话本小说作者及说书艺人不仅在创作中掺入天上、地下等灵异色彩的内容,更注重与人类的现实生活相结合,在创作中加入离奇情节、巧合之事。这种创作方式意在( )

A.丰富话本内涵 B.宣扬人文思想

C.传播传统文化 D.迎合市场需求

11.位于中南半岛东部的越南与占婆均为明朝的藩属国,两国长期维持均势,明朝在二者之间扮演着警告入侵者并劝诫受侵者不要报复的角色。仅14世纪70年代,明太祖就曾五次呼吁两国罢兵息争。这可用于说明,明朝( )

A.重视维护周边稳定 B.积极开拓外交领域

C.推行闭关自守政策 D.面临严重海上威胁

12.下表所示为清朝的边疆治理制度或政策。由此可见,清朝边疆治理的特点是( )

A.恩威并施 B.蕃汉分治 C.民族自治 D.因俗而治

13.明末清初,理学大家孙奇逢认为,“人皆知珠玉是宝,谁知诸侯之宝别自有在。若宝珠玉必置土地、人民、政事于不理,安免于祸殃必及身不止。珠玉凡宝非其宝者,皆殃之招也”。据此可知,孙奇逢的言论( )

A.对传统体制进行激烈批判

B.认可了民众对私欲的追求

C.适应了商品经济发展要求

D.具有强烈的民本思想色彩

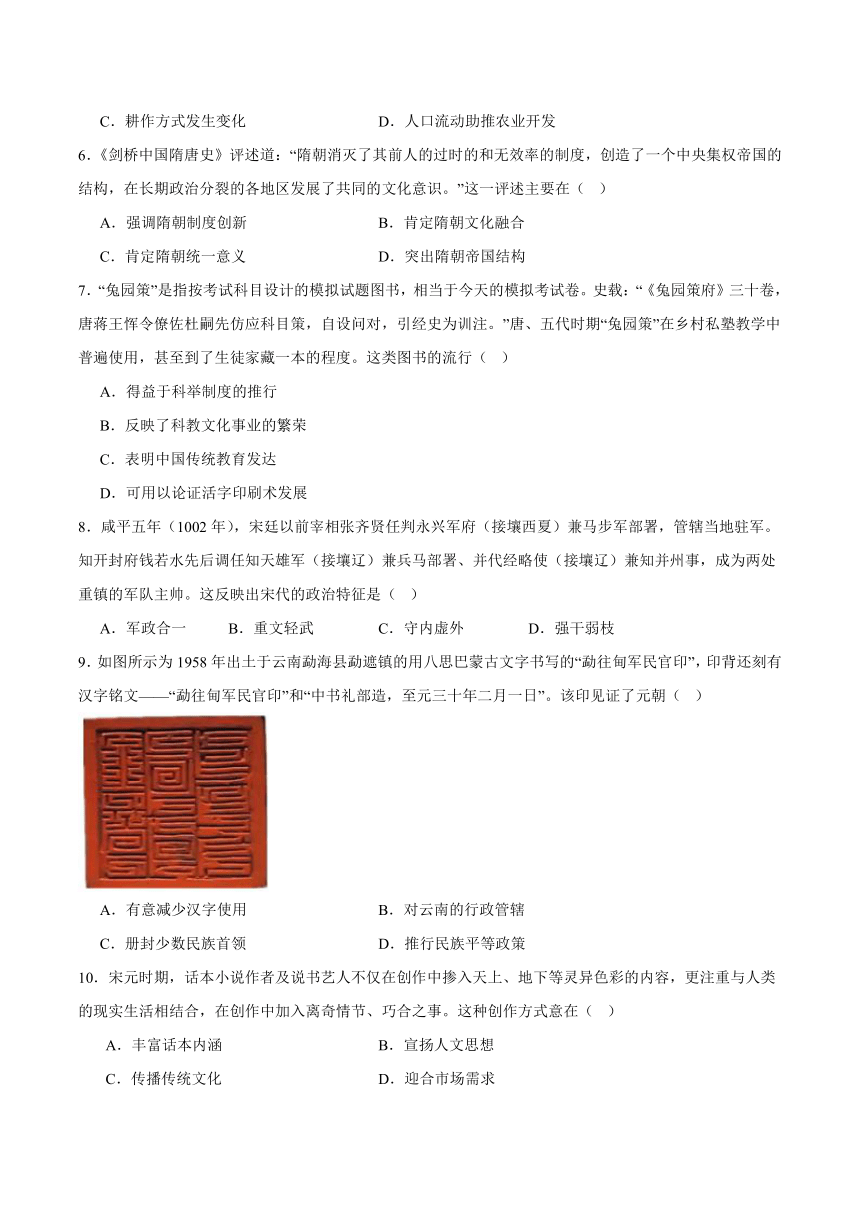

14.下图所示文物在2018年11月回归祖国后,由国家文物局划拨给国家博物馆收藏。近代时,该文物最可能( )

A.见证英法侵华的暴行 B.因五口通商便利而被出售

C.流失于边疆危机之时 D.体现中外文化交流的盛况

15.李大钊说:“故太平天国,乃帝国主义侵略中国而使中国农民失业之影响,而以民族思想及耶教观念相结合所成的大运动。”这一论述主要反映了( )

A.外部势力导致小农经济解体 B.太平天国积极抵抗外来侵略

C.太平天国的宗教色彩较浓厚 D.列强侵略激化中国社会矛盾

二、材料题

16.阅读材料,回答问题。

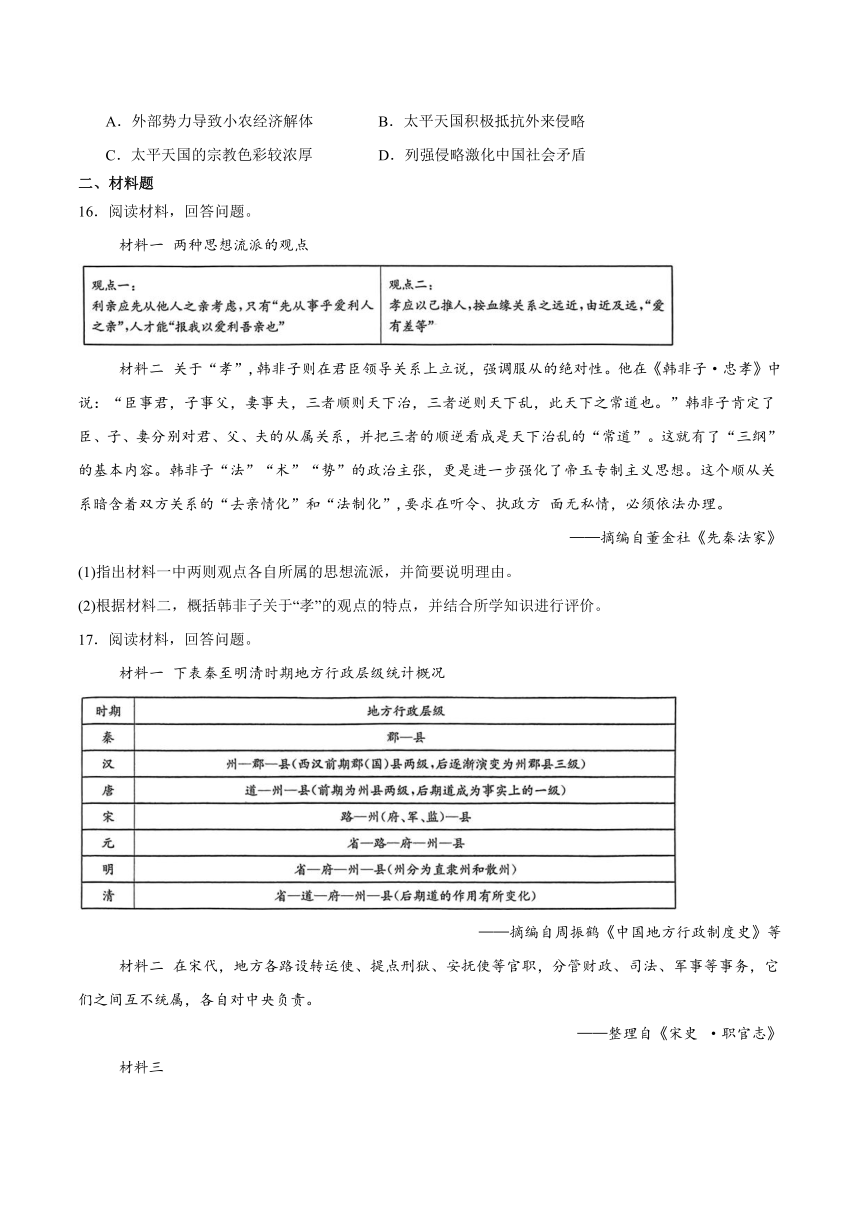

材料一 两种思想流派的观点

材料二 关于“孝”,韩非子则在君臣领导关系上立说,强调服从的绝对性。他在《韩非子·忠孝》中说:“臣事君,子事父,妻事夫,三者顺则天下治,三者逆则天下乱,此天下之常道也。”韩非子肯定了臣、子、妻分别对君、父、夫的从属关系,并把三者的顺逆看成是天下治乱的“常道”。这就有了“三纲”的基本内容。韩非子“法”“术”“势”的政治主张,更是进一步强化了帝玉专制主义思想。这个顺从关系暗含着双方关系的“去亲情化”和“法制化”,要求在听令、执政方 面无私情,必须依法办理。

——摘编自董金社《先秦法家》

(1)指出材料一中两则观点各自所属的思想流派,并简要说明理由。

(2)根据材料二,概括韩非子关于“孝”的观点的特点,并结合所学知识进行评价。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 下表秦至明清时期地方行政层级统计概况

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》等

材料二 在宋代,地方各路设转运使、提点刑狱、安抚使等官职,分管财政、司法、军事等事务,它们之间互不统属,各自对中央负责。

——整理自《宋史 ·职官志》

材料三

分析说明中国古代地方行政体制发展变化的特点、原因及影响。

18.阅读材料,回答问题。

何以中国

材料一

材料二 明朝晚期,西方传教士东来,带来了西方的地理知识。利玛窦绘制的《坤舆万国全图》展 示了世界的全貌。晚清时期,随着西方列强的入侵,中国在一系列对外战争中的失败,传统 中国观念受到严重冲击,近代民族国家观念萌生。

——摘编自唐德刚《晚清七十年》

分析说明“中国”内涵的变化。

19.阅读材料,回答问题。

数字里的晚明江南

材料

——摘编自余同元《明清江南早期工业化社会的形成与发展》

提取材料信息,以“晚明江南·时代变迁”为题写一则历史短文。(要求:表述 成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D A D D C A B B D

题号 11 12 13 14 15

答案 A D D A D

16.(1)观点一:墨家;理由:强调爱无差等,符合墨家“兼爱”的思想主张。观点二:儒家;理由:强调爱有差等,符合儒家倡导按血缘关系重建等级秩序的主张。

(2)特点:强调绝对服从;从天下治乱的高度加以强调;去亲情化;法制化;根本目的是强化君主专制。评价:有利于规范家庭与社会秩序;成为专制主义理论体系的重要组成部分;易加剧家庭内部的不平等;不利于后世孝道的健康发展。

17.特点:层级逐渐增多;县级行政区划保持稳定;地方权力不断分化;具有继承性和创新性;中央对地方控制加强。原因:加强中央集权,满足政治统治的需要;适应社会经济的发展变化;历史经验与政治局势的影响。影响:有利于维护国家统一和稳定;促进了地方管理专业化和规范化。增加了行政成本;使地方自主性受限。

18.说明:在早期的文献中,“中国”被视为天下的中心。如周武王在灭商后宣布“宅兹中国”,决 定建都于天下的中心。而这里的“中国”大致指的是中原地区,是一个相对具体、地域性的概 念,并随着周边各少数民族不断融入华夏族而扩大。随着历史的发展,“中国”概念突破地域局限,政治与文化认同的内涵日益凸显。如《诗经》 中的“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”集中表达了对政治一统的追求。及至唐宋 时期,以“礼仪”和“服章”等文化要素来界定“中国”,此时“中国”不仅仅指代地域概念,更成 为先进文化制度的象征。“居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷”则进一步明确了“中 国”为天下中心的地位。这种观念的形成,是唐宋繁荣盛世下人们对自身地位认知的反映, 带有着明显的优越感。明清之际,西方传教士东来。利玛窦绘制的《坤舆万国全图》展示了世界的全貌,让中国人看到了更为广阔的世界,冲击了传统的以中国为天下中心的观念。鸦片战争后,西方列强的侵略使得晚清政府的天朝上国迷梦受到严重冲击,传统“中国”观念遭受了前所未有的严重挑 战。在此情形下,林则徐、魏源等一批有识之士开眼看世界,他们编撰《四洲志》《海国图志》, 拓展了人们对世界的认知,促使人们重新思考中国在世界中的位置,传统的中国观念由此逐 渐向近代民族国家观念发生转变。在这一转变过程中,随着民族危机的加剧和民族意识逐 渐觉醒,人们对国家主权、领土完整、民族独立等有了新的理解,“中国”成为一个有着深厚 历史文化底蕴且承载着民族希望与尊严的现代民族国家概念。(12分,其他答案言之有理 亦可)

19.晚明江南·时代变迁

明朝晚期,江南经济领域出现了一系列显著变化,清晰地映照出那个时代的发展风貌与社会 变迁。明朝晚期,在江南的一些地区的丝织、制瓷业等行业中出现了新的经营方式,即开设工场,使 用雇佣劳动力进行大规模的生产,这使得从事工商业人口攀升。当时江南人口总数约2000 万,其中城镇工商业人口(包含乡村手工业劳动力)达640万人,占总人口比例高达32%,手 工业劳动力总数占江南总人口比例为17%,仅从事乡村棉纺织业的妇女就有170万人。这 表明当时江南地区的经济结构发生了重大变化,大量人口从传统农业向工商业领域转移。 而且,江南年产棉布数量总计2500万匹,棉布年输出量在1500万匹至2000万匹。庞大 的棉布产量和输出量,凸显出江南棉纺织业的发达。随着新航路的开辟,美洲等地的白银通过海外贸易大量流入中国,江南作为经济发达地区受 其影响颇深。白银的大量流入促进了长途贸易和大额贸易的发展,也有利于商业资本的聚 集。晚明江南白银在商业交易中使用比例高达80%-90%,白银的大量流通,使得跨地区 商业网络逐渐形成。在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批以经济功能为主的工商 业市镇。江南城镇化水平达到15%,众多人口聚居在城镇,这些城镇逐渐成为经济发展的 核心区域,商业、手工业活动在此集中开展,推动了江南地区的经济一体化发展。综上所述,晚明江南经济领域的发展变化,生动展现了这一地区经济蓬勃发展的态势。这些 变化深刻体现了在商品经济冲击下,明朝经济结构和社会结构发生的巨大变革。

一、单选题

1.下表所示为四处中国史前文明遗址,其中可用来论证国家形态初显的文明遗址是( )

A.A B.B C.C D.D

2.商鞅变法通过大规模设县,建立了包括信息体系、监管体系、行政机构等在内的统一的制度建设支撑体系,使每个环节的工作都能由相应的部门来负责落实。这( )

A.保证了秦朝的长治久安 B.完善了专制主义中央集权制

C.利于确立法家主流地位 D.为变法成功提供了制度保障

3.《秦律》中对于谷物种子的保管和播种有细致的法律规定。因管理不善而造成种子损失的,主管官轻者则被斥责,重者则被处以刑罚;对于“不田作”的奴隶,要送交官府惩办,自由民如果不田作,也要被降为奴隶。据材料可知,秦朝政府( )

A.以农为本,充实国力 B.注重时令,与民休息

C.严刑峻法,唯法独尊 D.大兴土木,空耗人力

4.公元前113年,汉武帝下令“悉禁郡国毋铸钱,专令上林三官铸”,废除了景帝以来的郡国铸币制度,规定“天下非三官钱不得行”。这一措施( )

A.放弃了抑商政策 B.降低了铸币质量

C.解决了王国问题 D.强化了经济控制

5.下表所示为史籍所载的东晋江南农业开发经营类别和方式。据表可知,此时江南地区( )

A.地理环境复杂多变 B.国家控制能力得到增强

C.耕作方式发生变化 D.人口流动助推农业开发

6.《剑桥中国隋唐史》评述道:“隋朝消灭了其前人的过时的和无效率的制度,创造了一个中央集权帝国的结构,在长期政治分裂的各地区发展了共同的文化意识。”这一评述主要在( )

A.强调隋朝制度创新 B.肯定隋朝文化融合

C.肯定隋朝统一意义 D.突出隋朝帝国结构

7.“兔园策”是指按考试科目设计的模拟试题图书,相当于今天的模拟考试卷。史载:“《兔园策府》三十卷,唐蒋王恽令僚佐杜嗣先仿应科目策,自设问对,引经史为训注。”唐、五代时期“兔园策”在乡村私塾教学中普遍使用,甚至到了生徒家藏一本的程度。这类图书的流行( )

A.得益于科举制度的推行

B.反映了科教文化事业的繁荣

C.表明中国传统教育发达

D.可用以论证活字印刷术发展

8.咸平五年(1002年),宋廷以前宰相张齐贤任判永兴军府(接壤西夏)兼马步军部署,管辖当地驻军。知开封府钱若水先后调任知天雄军(接壤辽)兼兵马部署、并代经略使(接壤辽)兼知并州事,成为两处重镇的军队主帅。这反映出宋代的政治特征是( )

A.军政合一 B.重文轻武 C.守内虚外 D.强干弱枝

9.如图所示为1958年出土于云南勐海县勐遮镇的用八思巴蒙古文字书写的“勐往甸军民官印”,印背还刻有汉字铭文——“勐往甸军民官印”和“中书礼部造,至元三十年二月一日”。该印见证了元朝( )

A.有意减少汉字使用 B.对云南的行政管辖

C.册封少数民族首领 D.推行民族平等政策

10.宋元时期,话本小说作者及说书艺人不仅在创作中掺入天上、地下等灵异色彩的内容,更注重与人类的现实生活相结合,在创作中加入离奇情节、巧合之事。这种创作方式意在( )

A.丰富话本内涵 B.宣扬人文思想

C.传播传统文化 D.迎合市场需求

11.位于中南半岛东部的越南与占婆均为明朝的藩属国,两国长期维持均势,明朝在二者之间扮演着警告入侵者并劝诫受侵者不要报复的角色。仅14世纪70年代,明太祖就曾五次呼吁两国罢兵息争。这可用于说明,明朝( )

A.重视维护周边稳定 B.积极开拓外交领域

C.推行闭关自守政策 D.面临严重海上威胁

12.下表所示为清朝的边疆治理制度或政策。由此可见,清朝边疆治理的特点是( )

A.恩威并施 B.蕃汉分治 C.民族自治 D.因俗而治

13.明末清初,理学大家孙奇逢认为,“人皆知珠玉是宝,谁知诸侯之宝别自有在。若宝珠玉必置土地、人民、政事于不理,安免于祸殃必及身不止。珠玉凡宝非其宝者,皆殃之招也”。据此可知,孙奇逢的言论( )

A.对传统体制进行激烈批判

B.认可了民众对私欲的追求

C.适应了商品经济发展要求

D.具有强烈的民本思想色彩

14.下图所示文物在2018年11月回归祖国后,由国家文物局划拨给国家博物馆收藏。近代时,该文物最可能( )

A.见证英法侵华的暴行 B.因五口通商便利而被出售

C.流失于边疆危机之时 D.体现中外文化交流的盛况

15.李大钊说:“故太平天国,乃帝国主义侵略中国而使中国农民失业之影响,而以民族思想及耶教观念相结合所成的大运动。”这一论述主要反映了( )

A.外部势力导致小农经济解体 B.太平天国积极抵抗外来侵略

C.太平天国的宗教色彩较浓厚 D.列强侵略激化中国社会矛盾

二、材料题

16.阅读材料,回答问题。

材料一 两种思想流派的观点

材料二 关于“孝”,韩非子则在君臣领导关系上立说,强调服从的绝对性。他在《韩非子·忠孝》中说:“臣事君,子事父,妻事夫,三者顺则天下治,三者逆则天下乱,此天下之常道也。”韩非子肯定了臣、子、妻分别对君、父、夫的从属关系,并把三者的顺逆看成是天下治乱的“常道”。这就有了“三纲”的基本内容。韩非子“法”“术”“势”的政治主张,更是进一步强化了帝玉专制主义思想。这个顺从关系暗含着双方关系的“去亲情化”和“法制化”,要求在听令、执政方 面无私情,必须依法办理。

——摘编自董金社《先秦法家》

(1)指出材料一中两则观点各自所属的思想流派,并简要说明理由。

(2)根据材料二,概括韩非子关于“孝”的观点的特点,并结合所学知识进行评价。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 下表秦至明清时期地方行政层级统计概况

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》等

材料二 在宋代,地方各路设转运使、提点刑狱、安抚使等官职,分管财政、司法、军事等事务,它们之间互不统属,各自对中央负责。

——整理自《宋史 ·职官志》

材料三

分析说明中国古代地方行政体制发展变化的特点、原因及影响。

18.阅读材料,回答问题。

何以中国

材料一

材料二 明朝晚期,西方传教士东来,带来了西方的地理知识。利玛窦绘制的《坤舆万国全图》展 示了世界的全貌。晚清时期,随着西方列强的入侵,中国在一系列对外战争中的失败,传统 中国观念受到严重冲击,近代民族国家观念萌生。

——摘编自唐德刚《晚清七十年》

分析说明“中国”内涵的变化。

19.阅读材料,回答问题。

数字里的晚明江南

材料

——摘编自余同元《明清江南早期工业化社会的形成与发展》

提取材料信息,以“晚明江南·时代变迁”为题写一则历史短文。(要求:表述 成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C D A D D C A B B D

题号 11 12 13 14 15

答案 A D D A D

16.(1)观点一:墨家;理由:强调爱无差等,符合墨家“兼爱”的思想主张。观点二:儒家;理由:强调爱有差等,符合儒家倡导按血缘关系重建等级秩序的主张。

(2)特点:强调绝对服从;从天下治乱的高度加以强调;去亲情化;法制化;根本目的是强化君主专制。评价:有利于规范家庭与社会秩序;成为专制主义理论体系的重要组成部分;易加剧家庭内部的不平等;不利于后世孝道的健康发展。

17.特点:层级逐渐增多;县级行政区划保持稳定;地方权力不断分化;具有继承性和创新性;中央对地方控制加强。原因:加强中央集权,满足政治统治的需要;适应社会经济的发展变化;历史经验与政治局势的影响。影响:有利于维护国家统一和稳定;促进了地方管理专业化和规范化。增加了行政成本;使地方自主性受限。

18.说明:在早期的文献中,“中国”被视为天下的中心。如周武王在灭商后宣布“宅兹中国”,决 定建都于天下的中心。而这里的“中国”大致指的是中原地区,是一个相对具体、地域性的概 念,并随着周边各少数民族不断融入华夏族而扩大。随着历史的发展,“中国”概念突破地域局限,政治与文化认同的内涵日益凸显。如《诗经》 中的“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”集中表达了对政治一统的追求。及至唐宋 时期,以“礼仪”和“服章”等文化要素来界定“中国”,此时“中国”不仅仅指代地域概念,更成 为先进文化制度的象征。“居天地之中者曰中国,居天地之偏者曰四夷”则进一步明确了“中 国”为天下中心的地位。这种观念的形成,是唐宋繁荣盛世下人们对自身地位认知的反映, 带有着明显的优越感。明清之际,西方传教士东来。利玛窦绘制的《坤舆万国全图》展示了世界的全貌,让中国人看到了更为广阔的世界,冲击了传统的以中国为天下中心的观念。鸦片战争后,西方列强的侵略使得晚清政府的天朝上国迷梦受到严重冲击,传统“中国”观念遭受了前所未有的严重挑 战。在此情形下,林则徐、魏源等一批有识之士开眼看世界,他们编撰《四洲志》《海国图志》, 拓展了人们对世界的认知,促使人们重新思考中国在世界中的位置,传统的中国观念由此逐 渐向近代民族国家观念发生转变。在这一转变过程中,随着民族危机的加剧和民族意识逐 渐觉醒,人们对国家主权、领土完整、民族独立等有了新的理解,“中国”成为一个有着深厚 历史文化底蕴且承载着民族希望与尊严的现代民族国家概念。(12分,其他答案言之有理 亦可)

19.晚明江南·时代变迁

明朝晚期,江南经济领域出现了一系列显著变化,清晰地映照出那个时代的发展风貌与社会 变迁。明朝晚期,在江南的一些地区的丝织、制瓷业等行业中出现了新的经营方式,即开设工场,使 用雇佣劳动力进行大规模的生产,这使得从事工商业人口攀升。当时江南人口总数约2000 万,其中城镇工商业人口(包含乡村手工业劳动力)达640万人,占总人口比例高达32%,手 工业劳动力总数占江南总人口比例为17%,仅从事乡村棉纺织业的妇女就有170万人。这 表明当时江南地区的经济结构发生了重大变化,大量人口从传统农业向工商业领域转移。 而且,江南年产棉布数量总计2500万匹,棉布年输出量在1500万匹至2000万匹。庞大 的棉布产量和输出量,凸显出江南棉纺织业的发达。随着新航路的开辟,美洲等地的白银通过海外贸易大量流入中国,江南作为经济发达地区受 其影响颇深。白银的大量流入促进了长途贸易和大额贸易的发展,也有利于商业资本的聚 集。晚明江南白银在商业交易中使用比例高达80%-90%,白银的大量流通,使得跨地区 商业网络逐渐形成。在工商业发达地区和交通要冲,兴起了一大批以经济功能为主的工商 业市镇。江南城镇化水平达到15%,众多人口聚居在城镇,这些城镇逐渐成为经济发展的 核心区域,商业、手工业活动在此集中开展,推动了江南地区的经济一体化发展。综上所述,晚明江南经济领域的发展变化,生动展现了这一地区经济蓬勃发展的态势。这些 变化深刻体现了在商品经济冲击下,明朝经济结构和社会结构发生的巨大变革。

同课章节目录