第15课《故乡》同步练习(含答案)2025-2026学年统编版语文九年级上册

文档属性

| 名称 | 第15课《故乡》同步练习(含答案)2025-2026学年统编版语文九年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 25.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-20 15:48:48 | ||

图片预览

文档简介

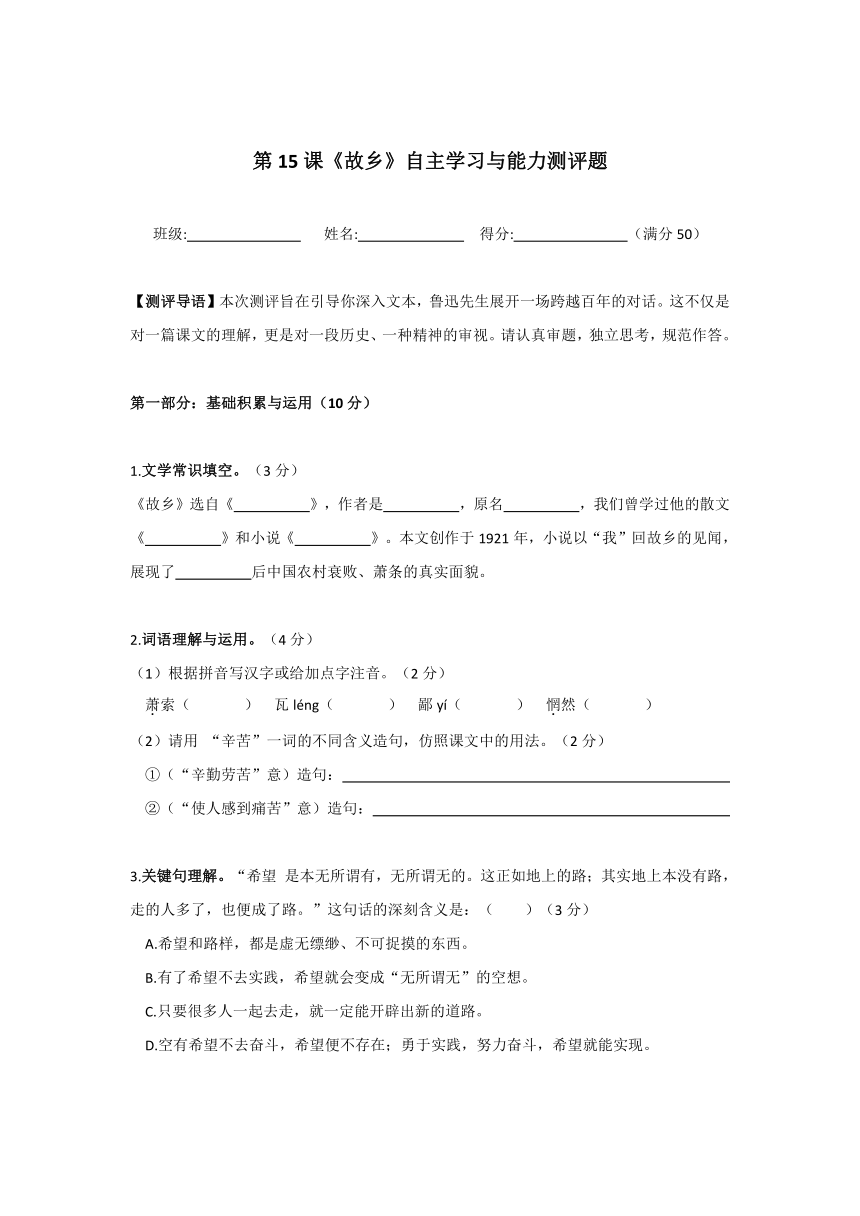

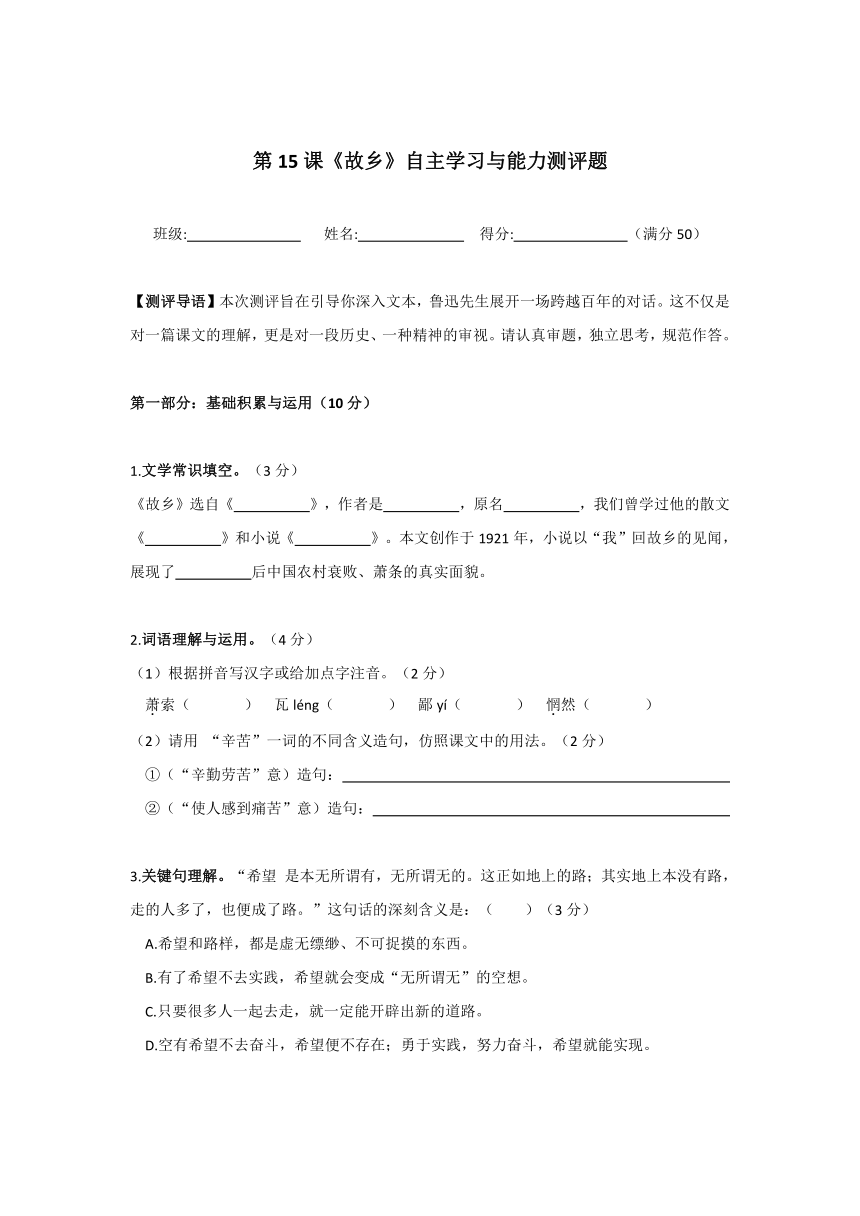

第15课《故乡》自主学习与能力测评题

班级: 姓名: 得分: (满分50)

【测评导语】本次测评旨在引导你深入文本,鲁迅先生展开一场跨越百年的对话。这不仅是对一篇课文的理解,更是对一段历史、一种精神的审视。请认真审题,独立思考,规范作答。

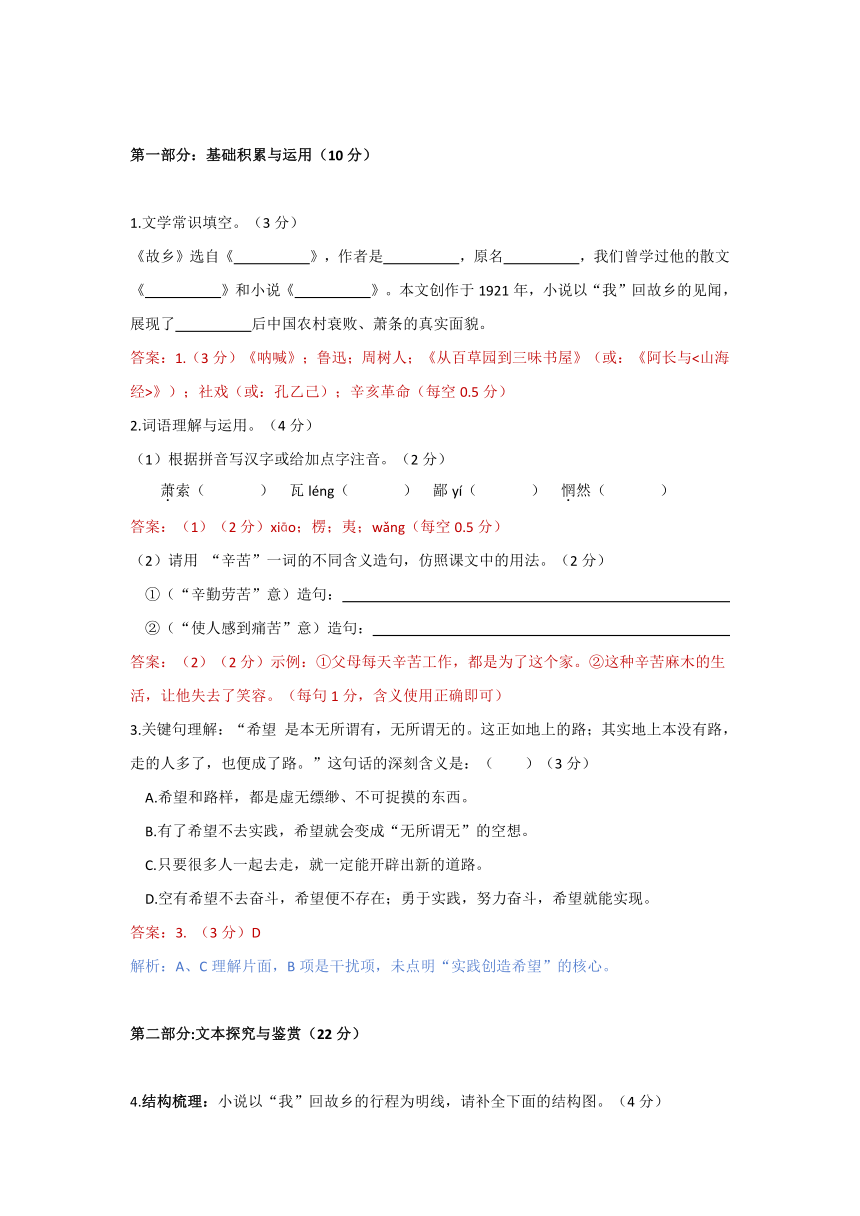

第一部分:基础积累与运用(10分)

1.文学常识填空。(3分)

《故乡》选自《 》,作者是 ,原名 ,我们曾学过他的散文《 》和小说《 》。本文创作于1921年,小说以“我”回故乡的见闻,展现了 后中国农村衰败、萧条的真实面貌。

2.词语理解与运用。(4分)

(1)根据拼音写汉字或给加点字注音。(2分)

萧索( ) 瓦léng( ) 鄙yí( ) 惘然( )

(2)请用 “辛苦”一词的不同含义造句,仿照课文中的用法。(2分)

①(“辛勤劳苦”意)造句:

②(“使人感到痛苦”意)造句:

3.关键句理解。“希望 是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这句话的深刻含义是:( )(3分)

A.希望和路样,都是虚无缥缈、不可捉摸的东西。

B.有了希望不去实践,希望就会变成“无所谓无”的空想。

C.只要很多人一起去走,就一定能开辟出新的道路。

D.空有希望不去奋斗,希望便不存在;勇于实践,努力奋斗,希望就能实现。

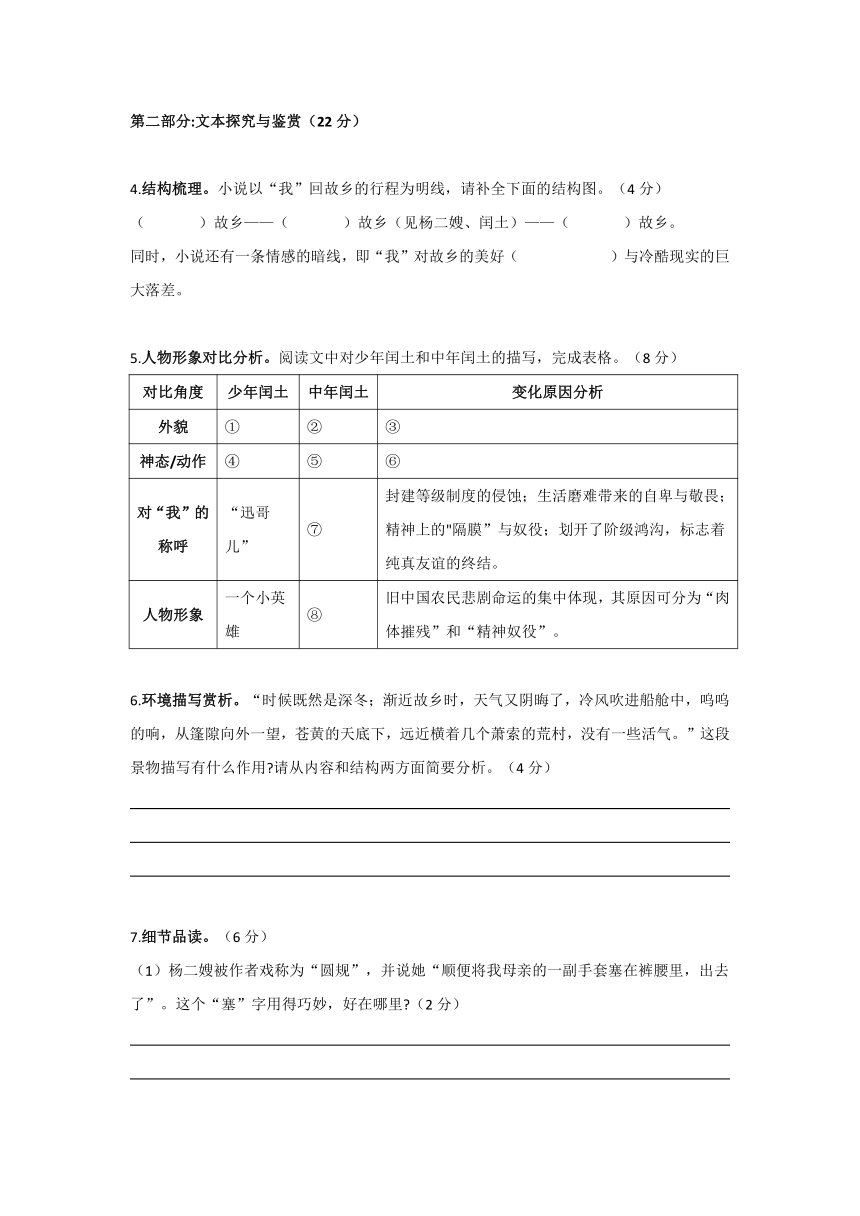

第二部分:文本探究与鉴赏(22分)

4.结构梳理。小说以“我”回故乡的行程为明线,请补全下面的结构图。(4分)

( )故乡——( )故乡(见杨二嫂、闰土)——( )故乡。

同时,小说还有一条情感的暗线,即“我”对故乡的美好( )与冷酷现实的巨大落差。

5.人物形象对比分析。阅读文中对少年闰土和中年闰土的描写,完成表格。(8分)

对比角度 少年闰土 中年闰土 变化原因分析

外貌 ① ② ③

神态/动作 ④ ⑤ ⑥

对“我”的称呼 “迅哥儿” ⑦ 封建等级制度的侵蚀;生活磨难带来的自卑与敬畏;精神上的"隔膜”与奴役;划开了阶级鸿沟,标志着纯真友谊的终结。

人物形象 一个小英雄 ⑧ 旧中国农民悲剧命运的集中体现,其原因可分为“肉体摧残”和“精神奴役”。

6.环境描写赏析。“时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。”这段景物描写有什么作用 请从内容和结构两方面简要分析。(4分)

7.细节品读。(6分)

(1)杨二嫂被作者戏称为“圆规”,并说她“顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了”。这个“塞”字用得巧妙,好在哪里 (2分)

(2)作者塑造杨二嫂这个人物形象,有什么社会意义 (4分)

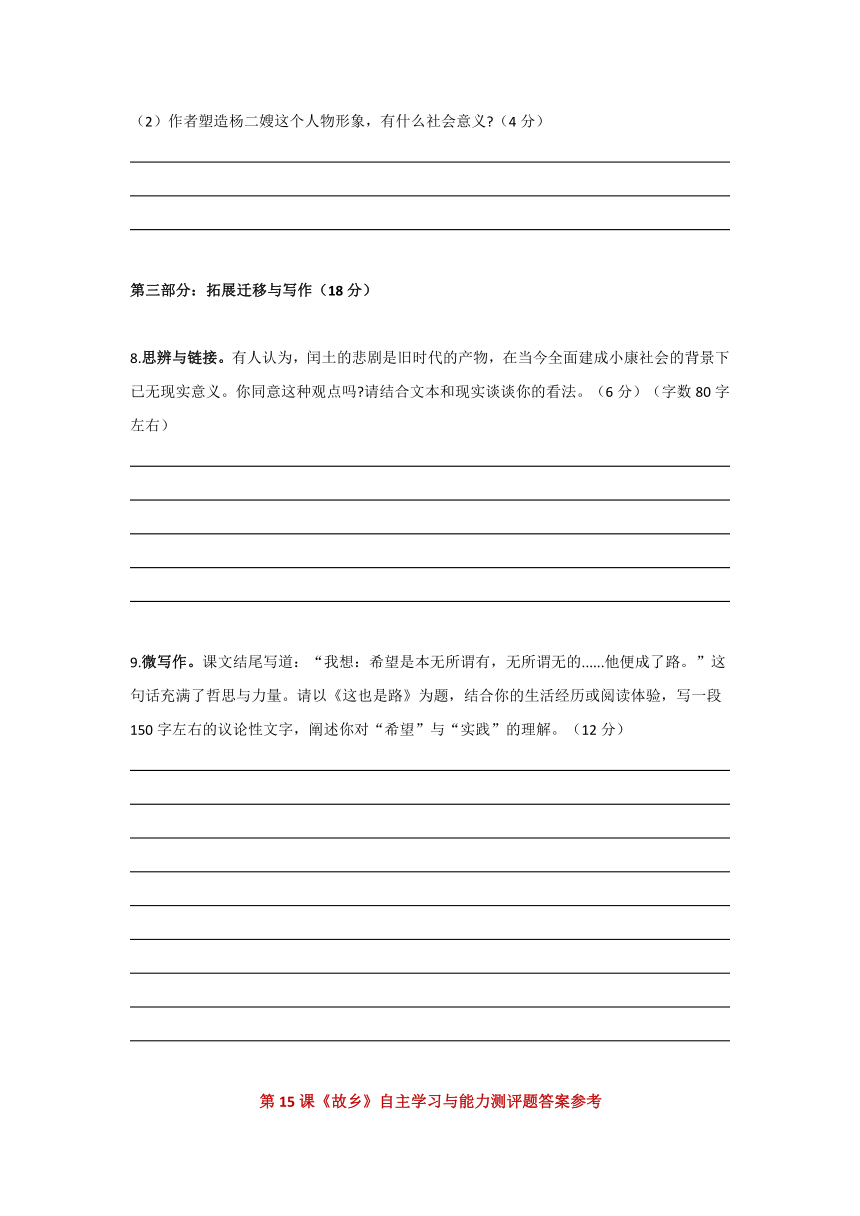

第三部分:拓展迁移与写作(18分)

8.思辨与链接。有人认为,闰土的悲剧是旧时代的产物,在当今全面建成小康社会的背景下已无现实意义。你同意这种观点吗 请结合文本和现实谈谈你的看法。(6分)(字数80字左右)

9.微写作。课文结尾写道:“我想:希望是本无所谓有,无所谓无的......他便成了路。”这句话充满了哲思与力量。请以《这也是路》为题,结合你的生活经历或阅读体验,写一段150字左右的议论性文字,阐述你对“希望”与“实践”的理解。(12分)

第15课《故乡》自主学习与能力测评题答案参考

第一部分:基础积累与运用(10分)

1.文学常识填空。(3分)

《故乡》选自《 》,作者是 ,原名 ,我们曾学过他的散文《 》和小说《 》。本文创作于1921年,小说以“我”回故乡的见闻,展现了 后中国农村衰败、萧条的真实面貌。

答案:1.(3分)《呐喊》;鲁迅;周树人;《从百草园到三味书屋》(或:《阿长与<山海经>》);社戏(或:孔乙己);辛亥革命(每空0.5分)

2.词语理解与运用。(4分)

(1)根据拼音写汉字或给加点字注音。(2分)

萧索( ) 瓦léng( ) 鄙yí( ) 惘然( )

答案:(1)(2分)xiāo;楞;夷;wǎng(每空0.5分)

(2)请用 “辛苦”一词的不同含义造句,仿照课文中的用法。(2分)

①(“辛勤劳苦”意)造句:

②(“使人感到痛苦”意)造句:

答案:(2)(2分)示例:①父母每天辛苦工作,都是为了这个家。②这种辛苦麻木的生活,让他失去了笑容。(每句1分,含义使用正确即可)

3.关键句理解:“希望 是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这句话的深刻含义是:( )(3分)

A.希望和路样,都是虚无缥缈、不可捉摸的东西。

B.有了希望不去实践,希望就会变成“无所谓无”的空想。

C.只要很多人一起去走,就一定能开辟出新的道路。

D.空有希望不去奋斗,希望便不存在;勇于实践,努力奋斗,希望就能实现。

答案:3. (3分)D

解析:A、C理解片面,B项是干扰项,未点明“实践创造希望”的核心。

第二部分:文本探究与鉴赏(22分)

4.结构梳理:小说以“我”回故乡的行程为明线,请补全下面的结构图。(4分)

( )故乡——( )故乡(见杨二嫂、闰土)——( )故乡。

同时,小说还有一条情感的暗线,即“我”对故乡的美好( )与冷酷现实的巨大落差。

答案:4.(4分)回;在;离;回忆(想象)。(每空1分)

5.人物形象对比分析。阅读文中对少年闰土和中年闰土的描写,完成表格。(8分)

对比角度 少年闰土 中年闰土 变化原因分析

外貌 ① ② ③

神态/动作 ④ ⑤ ⑥

对“我”的称呼 “迅哥儿” ⑦ 封建等级制度的侵蚀;生活磨难带来的自卑与敬畏;精神上的"隔膜”与奴役;划开了阶级鸿沟,标志着纯真友谊的终结。

人物形象 一个小英雄 ⑧ 旧中国农民悲剧命运的集中体现,其原因可分为“肉体摧残”和“精神奴役”。

答案:5.(8分)

①外貌紫色的圆脸,头戴一顶小毡帽,颈上套一个明晃晃的银项圈。(1分)

②脸色灰黄,眼睛周围肿得通红,头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣。(1分)

③多子、饥荒、苛税、兵、匪、官、绅的层层盘剥和压迫(经济原因)。(1分)

④怕羞、活泼、生机勃勃(月下刺猹、雪地捕鸟)。(1分)

⑤仿佛石像一般,脸上虽然刻着许多皱纹,却全然不动,沉默、迟疑、麻木。(1分)

⑥封建等级观念和礼教制度对他的精神摧残和奴役,使他变得麻木(精神原因)。(1分)

⑦“老爷!......”。(1分)

⑧像一个木偶人。(1分)

6.环境描写赏析:“时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。”这段景物描写有什么作用 请从内容和结构两方面简要分析。(4分)

答案:内容上:渲染了沉寂、荒凉、萧条的氛围(1分),烘托了“我” 悲凉的心境(1分),奠定了全文的感情基调。结构上:与后文记忆中“神异的图画”形成鲜明对比(1分),暗示了故乡的衰败,为下文写故乡的人和事做铺垫(1分)。

7.细节品读:(6分)

(1)杨二嫂被作者戏称为“圆规”,并说她“顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了”。这个“塞”字用得巧妙,好在哪里 (2分)

答案:(1)(2分)“塞”这个动词,生动形象(1分)地写出了杨二嫂偷手套时动作的迅速、熟练和自以为掩人耳目的侥幸心理(1分),淋漓尽致地表现了她贪图小便宜、庸俗自私的性格。

(2)作者塑造杨二嫂这个人物形象,有什么社会意义 (4分)

答案:(2)(4分)①杨二嫂的尖刻、自私、贪婪是病态社会的产物,她是另一个层面的“受害者”和“被侮辱者”(2分)。②作者通过她,不仅批判了其自身的性格弱点,更深刻地揭露和批判了造成这种人格扭曲的黑暗社会(2分)。

第三部分:拓展迁移与写作(18分)

8.思辨与链接:有人认为,闰土的悲剧是旧时代的产物,在当今全面建成小康社会的背景下已无现实意义。你同意这种观点吗 请结合文本和现实谈谈你的看法。(6分)(字数80字左右)

答案:8.(6分)示例一(不同意):不同意。闰土的悲剧不仅是物质的贫困,更是精神的“隔膜”与"麻木”。当今社会,虽然物质生活极大改善,但“精神上的闰土”依然存在,如一些人的思想僵化、缺乏追求、人与人之间的沟通壁垒等。鲁迅对“国民性"的思考至今仍有深刻的警示意义。

示例二(同意):其物质贫困的悲剧性确实减弱了,但精神层面的启示仍在。我们既要看到新时代的成就,也要警惕精神家园的荒芜,努力构建物质文明和精神文明相协调的现代化。(评分标准: 观点明确1分,能结合文本指出“精神隔膜”等关键2分,能联系现实进行分析2分,语句通顺1分。)

9.微写作:课文结尾写道:“我想:希望是本无所谓有,无所谓无的......他便成了路。”这句话充满了哲思与力量。请以《这也是路》为题,结合你的生活经历或阅读体验,写一段150字左右的议论性文字,阐述你对“希望”与“实践”的理解。(12分)

答案示例:

一等文:(10-12分)《这也是路》

鲁迅先生言“希望是本无所谓有”诚然,空怀希望而不践于行,希望便如镜花水月,终是虚空。我曾在无数个挑灯夜读的深夜,将“考入理想学府”的希望悬于心头,然若于空想,希望早已溺毙于每一次偷懒与懈怠中。真正的希望,诞生于每一个单词的背诵、每一道难题的攻克之中。这正如跋涉者于荒野开路,每迈出坚实一步,便有一寸道路在脚下生成。所谓路,从不是天地预设的恩赐,而是勇者以实践的斧钺,于无路处劈出的坦途。希望为魂,实践为骨,二者相契,方能在人生的荒原上,踏出一条独属于自我的、通向黎明的征程。

解析:立意深刻:开篇即精准扣住"空想”与"实践”的对立关系,将“希望”定义为必须通过实践才能存在的实在之物,理解准确而深刻。论据充实:紧密结合自身"挑灯夜读”的学习经历,化大道理为切身体会,真实可信。”单词的背诵“难题的攻克”等细节具体,有力地支撑了论点。论证精彩:运用“希望为魂,实践为骨”的比喻,对“路”的意象进行了精彩诠释(“以实践的斧钺,于无路处劈出的坦途”),语言富有文采和哲理味。结构严谨:遵循“引出名言——提出观点——个人实例——比喻论证——总结升华”的清晰逻辑,一气呵成。

答案示例二:

二等文:(7-9分)《这也是路》

希望就像远方的灯塔,而实践是驶向它的船。如果只是站在原地眺望,那希望永远都无法实现。我的数学成绩一直不好,我也总是希望下次能考好。但直到我开始每天坚持多做一道题,多问老师一个问题,我的分数才真的慢慢提高了。这个过程就像在走一条没人走过的路, 虽然-开始很艰难,但走的次数多了,路就自然出现了。所以,光有希望是不够的,必须用行动去创造,这样才能把“无所谓有”的希望,变成“有”的现实。

解析:观点明确:能准确理解“希望需要实践来实现”的核心观点,并用“灯塔与船”的比喻清晰表达出来。联系实际:能结合自身“数学学习”这一实经历来论证,内容较为充实,有生活气息。结构完整:包含了提出观点、举例论证、总结扣题的基本结构,层次清楚。提升空间:语言相对平实,可以更精炼、优美(如“走的次数多了”可优化为“步履所至之处”)。对“路”的象征意义挖掘可以再深入一些,不止于“出现”,可谈及路的实向等。

答案示例三:

三等文:(4-6分)《这也是路》

我们要有希望,也要去实践。就像鲁迅说的,路是人走出来的。我在学骑自行车的时候,很害怕摔跤,但是我一直希望学会。后来我鼓起勇气法练习,摔了好几次,最后终于学会了。这件事告诉我,只要勇敢地去实践,就有成功的希望。所以,我们不要做空想家,要做实干家。

解析:基本切题:能够理解“希望”和“实践”需要结合,并尝试用“学骑车”的例子来说明。内容单薄:事例叙述过于简单,缺乏细节和深入的剖析,只是讲了一个小故事,论证力较弱。语言平淡:语言口语化,表达较为直白,缺乏文学性和感染力。主要问题:对鲁迅原句的理解停留在表面,没有进行哲理性的升华。文章更像一篇简单的记叙文,议论色彩不足,未能深刻阐述“希望”与“实践”的辩证关系。

【写作要点总结】

①紧扣核心:牢牢抓住“空想无用,实践才能创造希望和道路”这一核心哲理。

②结合体验:优先选择自己亲身经历、有真切感受的事例,这样写出来才真实动人。阅读体验(如保尔柯察金、唐僧取经等)也可,但需写出深度。

③用好比喻:巧妙运用和扩展“路”的比喻,这是让文章出彩的关键。

④议论为主:文体是议论性文字,应以“观点+论证” 为主,叙述经历是为议论服务,切忌通篇讲故事。

⑤语言精炼:力求语言准确、连贯,并适当追求辞藻的优美和力量感。

【微写作评分标准】

一等(10-12分):紧扣“希望在于实践”的核心,观点鲜明;能结合具体、恰当的实例展开论述;逻辑清晰,语言流畅有力。

二等(7-9分):观点基本明确,有实例但可能不够典型;论述有一定条理,语言通顺。

三等(4-6分):观点模糊,脱离“实践”空谈希望;事例空洞或没有事例;语句欠通顺。

四等(0-3分):离题抄袭,字数平重不足。

班级: 姓名: 得分: (满分50)

【测评导语】本次测评旨在引导你深入文本,鲁迅先生展开一场跨越百年的对话。这不仅是对一篇课文的理解,更是对一段历史、一种精神的审视。请认真审题,独立思考,规范作答。

第一部分:基础积累与运用(10分)

1.文学常识填空。(3分)

《故乡》选自《 》,作者是 ,原名 ,我们曾学过他的散文《 》和小说《 》。本文创作于1921年,小说以“我”回故乡的见闻,展现了 后中国农村衰败、萧条的真实面貌。

2.词语理解与运用。(4分)

(1)根据拼音写汉字或给加点字注音。(2分)

萧索( ) 瓦léng( ) 鄙yí( ) 惘然( )

(2)请用 “辛苦”一词的不同含义造句,仿照课文中的用法。(2分)

①(“辛勤劳苦”意)造句:

②(“使人感到痛苦”意)造句:

3.关键句理解。“希望 是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这句话的深刻含义是:( )(3分)

A.希望和路样,都是虚无缥缈、不可捉摸的东西。

B.有了希望不去实践,希望就会变成“无所谓无”的空想。

C.只要很多人一起去走,就一定能开辟出新的道路。

D.空有希望不去奋斗,希望便不存在;勇于实践,努力奋斗,希望就能实现。

第二部分:文本探究与鉴赏(22分)

4.结构梳理。小说以“我”回故乡的行程为明线,请补全下面的结构图。(4分)

( )故乡——( )故乡(见杨二嫂、闰土)——( )故乡。

同时,小说还有一条情感的暗线,即“我”对故乡的美好( )与冷酷现实的巨大落差。

5.人物形象对比分析。阅读文中对少年闰土和中年闰土的描写,完成表格。(8分)

对比角度 少年闰土 中年闰土 变化原因分析

外貌 ① ② ③

神态/动作 ④ ⑤ ⑥

对“我”的称呼 “迅哥儿” ⑦ 封建等级制度的侵蚀;生活磨难带来的自卑与敬畏;精神上的"隔膜”与奴役;划开了阶级鸿沟,标志着纯真友谊的终结。

人物形象 一个小英雄 ⑧ 旧中国农民悲剧命运的集中体现,其原因可分为“肉体摧残”和“精神奴役”。

6.环境描写赏析。“时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。”这段景物描写有什么作用 请从内容和结构两方面简要分析。(4分)

7.细节品读。(6分)

(1)杨二嫂被作者戏称为“圆规”,并说她“顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了”。这个“塞”字用得巧妙,好在哪里 (2分)

(2)作者塑造杨二嫂这个人物形象,有什么社会意义 (4分)

第三部分:拓展迁移与写作(18分)

8.思辨与链接。有人认为,闰土的悲剧是旧时代的产物,在当今全面建成小康社会的背景下已无现实意义。你同意这种观点吗 请结合文本和现实谈谈你的看法。(6分)(字数80字左右)

9.微写作。课文结尾写道:“我想:希望是本无所谓有,无所谓无的......他便成了路。”这句话充满了哲思与力量。请以《这也是路》为题,结合你的生活经历或阅读体验,写一段150字左右的议论性文字,阐述你对“希望”与“实践”的理解。(12分)

第15课《故乡》自主学习与能力测评题答案参考

第一部分:基础积累与运用(10分)

1.文学常识填空。(3分)

《故乡》选自《 》,作者是 ,原名 ,我们曾学过他的散文《 》和小说《 》。本文创作于1921年,小说以“我”回故乡的见闻,展现了 后中国农村衰败、萧条的真实面貌。

答案:1.(3分)《呐喊》;鲁迅;周树人;《从百草园到三味书屋》(或:《阿长与<山海经>》);社戏(或:孔乙己);辛亥革命(每空0.5分)

2.词语理解与运用。(4分)

(1)根据拼音写汉字或给加点字注音。(2分)

萧索( ) 瓦léng( ) 鄙yí( ) 惘然( )

答案:(1)(2分)xiāo;楞;夷;wǎng(每空0.5分)

(2)请用 “辛苦”一词的不同含义造句,仿照课文中的用法。(2分)

①(“辛勤劳苦”意)造句:

②(“使人感到痛苦”意)造句:

答案:(2)(2分)示例:①父母每天辛苦工作,都是为了这个家。②这种辛苦麻木的生活,让他失去了笑容。(每句1分,含义使用正确即可)

3.关键句理解:“希望 是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”这句话的深刻含义是:( )(3分)

A.希望和路样,都是虚无缥缈、不可捉摸的东西。

B.有了希望不去实践,希望就会变成“无所谓无”的空想。

C.只要很多人一起去走,就一定能开辟出新的道路。

D.空有希望不去奋斗,希望便不存在;勇于实践,努力奋斗,希望就能实现。

答案:3. (3分)D

解析:A、C理解片面,B项是干扰项,未点明“实践创造希望”的核心。

第二部分:文本探究与鉴赏(22分)

4.结构梳理:小说以“我”回故乡的行程为明线,请补全下面的结构图。(4分)

( )故乡——( )故乡(见杨二嫂、闰土)——( )故乡。

同时,小说还有一条情感的暗线,即“我”对故乡的美好( )与冷酷现实的巨大落差。

答案:4.(4分)回;在;离;回忆(想象)。(每空1分)

5.人物形象对比分析。阅读文中对少年闰土和中年闰土的描写,完成表格。(8分)

对比角度 少年闰土 中年闰土 变化原因分析

外貌 ① ② ③

神态/动作 ④ ⑤ ⑥

对“我”的称呼 “迅哥儿” ⑦ 封建等级制度的侵蚀;生活磨难带来的自卑与敬畏;精神上的"隔膜”与奴役;划开了阶级鸿沟,标志着纯真友谊的终结。

人物形象 一个小英雄 ⑧ 旧中国农民悲剧命运的集中体现,其原因可分为“肉体摧残”和“精神奴役”。

答案:5.(8分)

①外貌紫色的圆脸,头戴一顶小毡帽,颈上套一个明晃晃的银项圈。(1分)

②脸色灰黄,眼睛周围肿得通红,头上是一顶破毡帽,身上只一件极薄的棉衣。(1分)

③多子、饥荒、苛税、兵、匪、官、绅的层层盘剥和压迫(经济原因)。(1分)

④怕羞、活泼、生机勃勃(月下刺猹、雪地捕鸟)。(1分)

⑤仿佛石像一般,脸上虽然刻着许多皱纹,却全然不动,沉默、迟疑、麻木。(1分)

⑥封建等级观念和礼教制度对他的精神摧残和奴役,使他变得麻木(精神原因)。(1分)

⑦“老爷!......”。(1分)

⑧像一个木偶人。(1分)

6.环境描写赏析:“时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。”这段景物描写有什么作用 请从内容和结构两方面简要分析。(4分)

答案:内容上:渲染了沉寂、荒凉、萧条的氛围(1分),烘托了“我” 悲凉的心境(1分),奠定了全文的感情基调。结构上:与后文记忆中“神异的图画”形成鲜明对比(1分),暗示了故乡的衰败,为下文写故乡的人和事做铺垫(1分)。

7.细节品读:(6分)

(1)杨二嫂被作者戏称为“圆规”,并说她“顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰里,出去了”。这个“塞”字用得巧妙,好在哪里 (2分)

答案:(1)(2分)“塞”这个动词,生动形象(1分)地写出了杨二嫂偷手套时动作的迅速、熟练和自以为掩人耳目的侥幸心理(1分),淋漓尽致地表现了她贪图小便宜、庸俗自私的性格。

(2)作者塑造杨二嫂这个人物形象,有什么社会意义 (4分)

答案:(2)(4分)①杨二嫂的尖刻、自私、贪婪是病态社会的产物,她是另一个层面的“受害者”和“被侮辱者”(2分)。②作者通过她,不仅批判了其自身的性格弱点,更深刻地揭露和批判了造成这种人格扭曲的黑暗社会(2分)。

第三部分:拓展迁移与写作(18分)

8.思辨与链接:有人认为,闰土的悲剧是旧时代的产物,在当今全面建成小康社会的背景下已无现实意义。你同意这种观点吗 请结合文本和现实谈谈你的看法。(6分)(字数80字左右)

答案:8.(6分)示例一(不同意):不同意。闰土的悲剧不仅是物质的贫困,更是精神的“隔膜”与"麻木”。当今社会,虽然物质生活极大改善,但“精神上的闰土”依然存在,如一些人的思想僵化、缺乏追求、人与人之间的沟通壁垒等。鲁迅对“国民性"的思考至今仍有深刻的警示意义。

示例二(同意):其物质贫困的悲剧性确实减弱了,但精神层面的启示仍在。我们既要看到新时代的成就,也要警惕精神家园的荒芜,努力构建物质文明和精神文明相协调的现代化。(评分标准: 观点明确1分,能结合文本指出“精神隔膜”等关键2分,能联系现实进行分析2分,语句通顺1分。)

9.微写作:课文结尾写道:“我想:希望是本无所谓有,无所谓无的......他便成了路。”这句话充满了哲思与力量。请以《这也是路》为题,结合你的生活经历或阅读体验,写一段150字左右的议论性文字,阐述你对“希望”与“实践”的理解。(12分)

答案示例:

一等文:(10-12分)《这也是路》

鲁迅先生言“希望是本无所谓有”诚然,空怀希望而不践于行,希望便如镜花水月,终是虚空。我曾在无数个挑灯夜读的深夜,将“考入理想学府”的希望悬于心头,然若于空想,希望早已溺毙于每一次偷懒与懈怠中。真正的希望,诞生于每一个单词的背诵、每一道难题的攻克之中。这正如跋涉者于荒野开路,每迈出坚实一步,便有一寸道路在脚下生成。所谓路,从不是天地预设的恩赐,而是勇者以实践的斧钺,于无路处劈出的坦途。希望为魂,实践为骨,二者相契,方能在人生的荒原上,踏出一条独属于自我的、通向黎明的征程。

解析:立意深刻:开篇即精准扣住"空想”与"实践”的对立关系,将“希望”定义为必须通过实践才能存在的实在之物,理解准确而深刻。论据充实:紧密结合自身"挑灯夜读”的学习经历,化大道理为切身体会,真实可信。”单词的背诵“难题的攻克”等细节具体,有力地支撑了论点。论证精彩:运用“希望为魂,实践为骨”的比喻,对“路”的意象进行了精彩诠释(“以实践的斧钺,于无路处劈出的坦途”),语言富有文采和哲理味。结构严谨:遵循“引出名言——提出观点——个人实例——比喻论证——总结升华”的清晰逻辑,一气呵成。

答案示例二:

二等文:(7-9分)《这也是路》

希望就像远方的灯塔,而实践是驶向它的船。如果只是站在原地眺望,那希望永远都无法实现。我的数学成绩一直不好,我也总是希望下次能考好。但直到我开始每天坚持多做一道题,多问老师一个问题,我的分数才真的慢慢提高了。这个过程就像在走一条没人走过的路, 虽然-开始很艰难,但走的次数多了,路就自然出现了。所以,光有希望是不够的,必须用行动去创造,这样才能把“无所谓有”的希望,变成“有”的现实。

解析:观点明确:能准确理解“希望需要实践来实现”的核心观点,并用“灯塔与船”的比喻清晰表达出来。联系实际:能结合自身“数学学习”这一实经历来论证,内容较为充实,有生活气息。结构完整:包含了提出观点、举例论证、总结扣题的基本结构,层次清楚。提升空间:语言相对平实,可以更精炼、优美(如“走的次数多了”可优化为“步履所至之处”)。对“路”的象征意义挖掘可以再深入一些,不止于“出现”,可谈及路的实向等。

答案示例三:

三等文:(4-6分)《这也是路》

我们要有希望,也要去实践。就像鲁迅说的,路是人走出来的。我在学骑自行车的时候,很害怕摔跤,但是我一直希望学会。后来我鼓起勇气法练习,摔了好几次,最后终于学会了。这件事告诉我,只要勇敢地去实践,就有成功的希望。所以,我们不要做空想家,要做实干家。

解析:基本切题:能够理解“希望”和“实践”需要结合,并尝试用“学骑车”的例子来说明。内容单薄:事例叙述过于简单,缺乏细节和深入的剖析,只是讲了一个小故事,论证力较弱。语言平淡:语言口语化,表达较为直白,缺乏文学性和感染力。主要问题:对鲁迅原句的理解停留在表面,没有进行哲理性的升华。文章更像一篇简单的记叙文,议论色彩不足,未能深刻阐述“希望”与“实践”的辩证关系。

【写作要点总结】

①紧扣核心:牢牢抓住“空想无用,实践才能创造希望和道路”这一核心哲理。

②结合体验:优先选择自己亲身经历、有真切感受的事例,这样写出来才真实动人。阅读体验(如保尔柯察金、唐僧取经等)也可,但需写出深度。

③用好比喻:巧妙运用和扩展“路”的比喻,这是让文章出彩的关键。

④议论为主:文体是议论性文字,应以“观点+论证” 为主,叙述经历是为议论服务,切忌通篇讲故事。

⑤语言精炼:力求语言准确、连贯,并适当追求辞藻的优美和力量感。

【微写作评分标准】

一等(10-12分):紧扣“希望在于实践”的核心,观点鲜明;能结合具体、恰当的实例展开论述;逻辑清晰,语言流畅有力。

二等(7-9分):观点基本明确,有实例但可能不够典型;论述有一定条理,语言通顺。

三等(4-6分):观点模糊,脱离“实践”空谈希望;事例空洞或没有事例;语句欠通顺。

四等(0-3分):离题抄袭,字数平重不足。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)