2024—2025学年度河北省衡水市第二中学高二下学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度河北省衡水市第二中学高二下学期期中考试历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 160.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

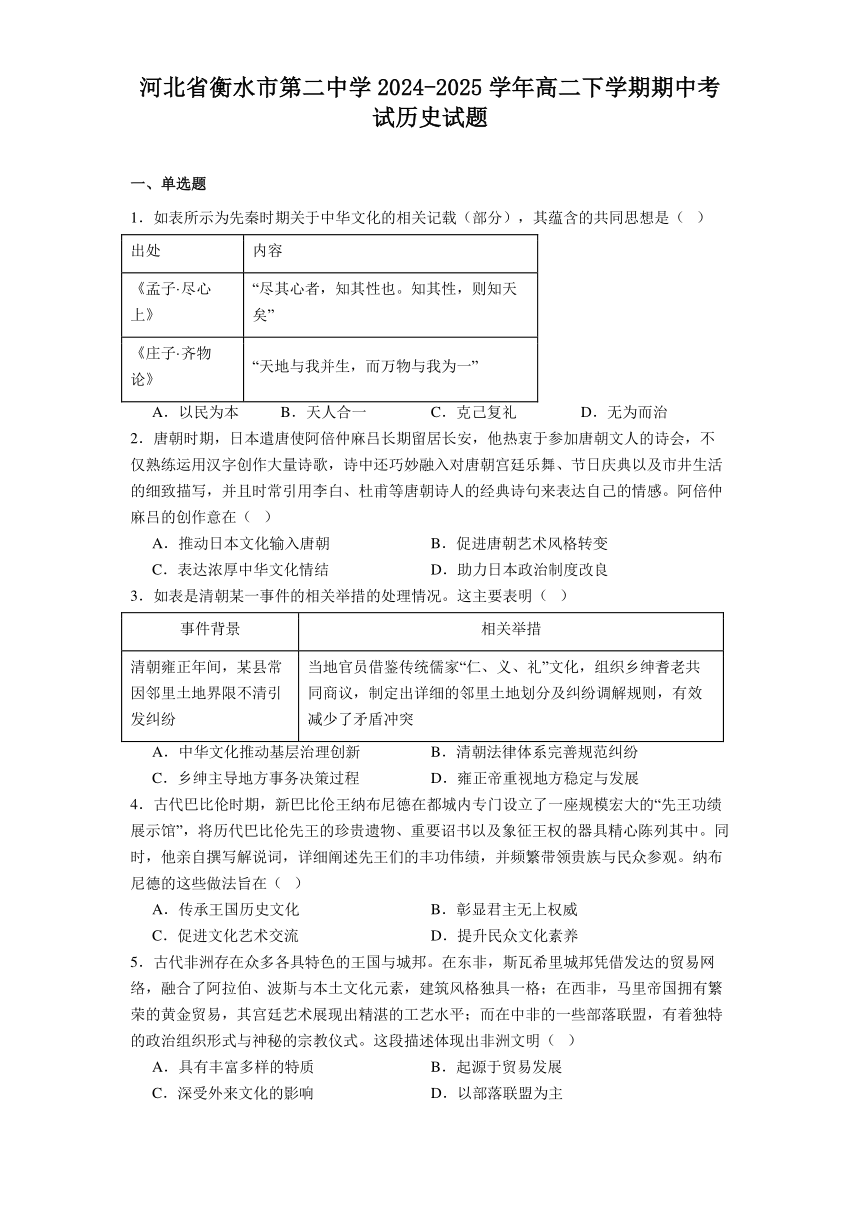

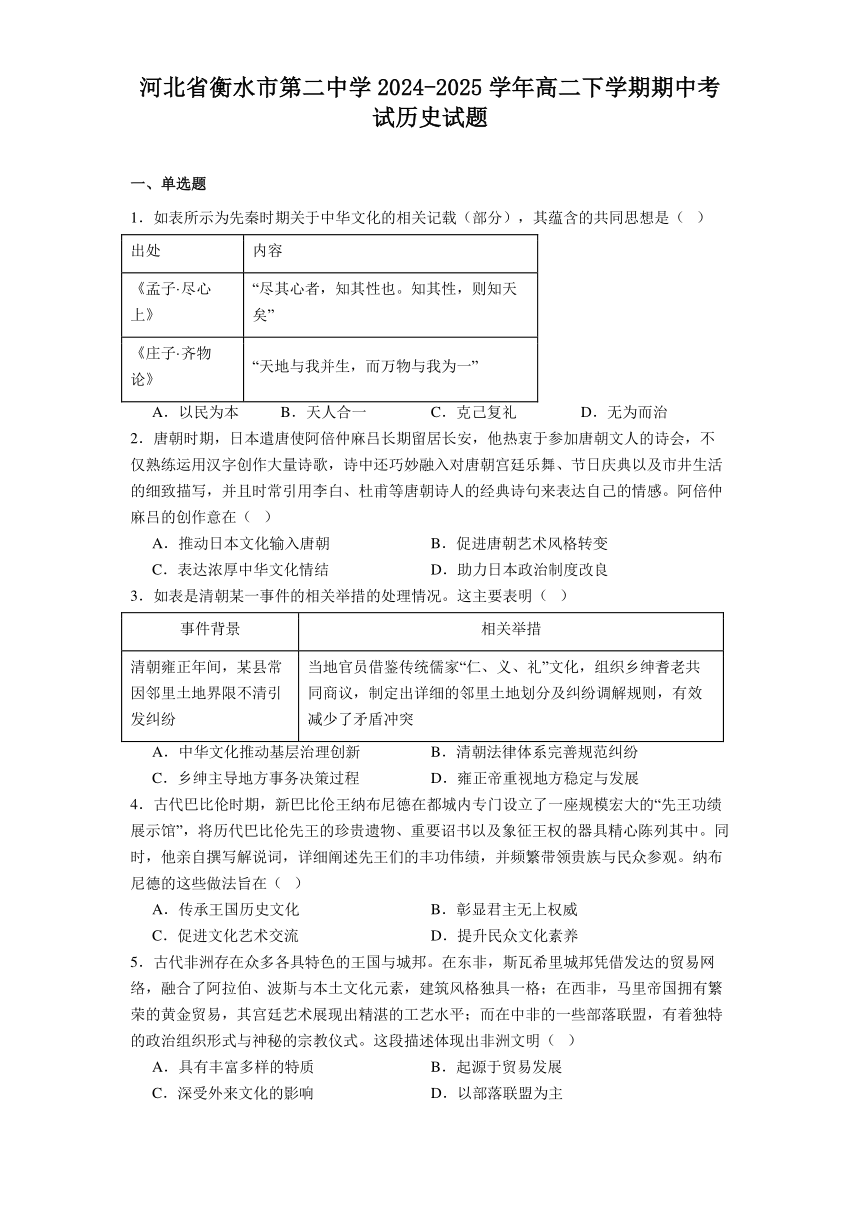

河北省衡水市第二中学2024-2025学年高二下学期期中考试历史试题

一、单选题

1.如表所示为先秦时期关于中华文化的相关记载(部分),其蕴含的共同思想是( )

出处 内容

《孟子·尽心上》 “尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣”

《庄子·齐物论》 “天地与我并生,而万物与我为一”

A.以民为本 B.天人合一 C.克己复礼 D.无为而治

2.唐朝时期,日本遣唐使阿倍仲麻吕长期留居长安,他热衷于参加唐朝文人的诗会,不仅熟练运用汉字创作大量诗歌,诗中还巧妙融入对唐朝宫廷乐舞、节日庆典以及市井生活的细致描写,并且时常引用李白、杜甫等唐朝诗人的经典诗句来表达自己的情感。阿倍仲麻吕的创作意在( )

A.推动日本文化输入唐朝 B.促进唐朝艺术风格转变

C.表达浓厚中华文化情结 D.助力日本政治制度改良

3.如表是清朝某一事件的相关举措的处理情况。这主要表明( )

事件背景 相关举措

清朝雍正年间,某县常因邻里土地界限不清引发纠纷 当地官员借鉴传统儒家“仁、义、礼”文化,组织乡绅耆老共同商议,制定出详细的邻里土地划分及纠纷调解规则,有效减少了矛盾冲突

A.中华文化推动基层治理创新 B.清朝法律体系完善规范纠纷

C.乡绅主导地方事务决策过程 D.雍正帝重视地方稳定与发展

4.古代巴比伦时期,新巴比伦王纳布尼德在都城内专门设立了一座规模宏大的“先王功绩展示馆”,将历代巴比伦先王的珍贵遗物、重要诏书以及象征王权的器具精心陈列其中。同时,他亲自撰写解说词,详细阐述先王们的丰功伟绩,并频繁带领贵族与民众参观。纳布尼德的这些做法旨在( )

A.传承王国历史文化 B.彰显君主无上权威

C.促进文化艺术交流 D.提升民众文化素养

5.古代非洲存在众多各具特色的王国与城邦。在东非,斯瓦希里城邦凭借发达的贸易网络,融合了阿拉伯、波斯与本土文化元素,建筑风格独具一格;在西非,马里帝国拥有繁荣的黄金贸易,其宫廷艺术展现出精湛的工艺水平;而在中非的一些部落联盟,有着独特的政治组织形式与神秘的宗教仪式。这段描述体现出非洲文明( )

A.具有丰富多样的特质 B.起源于贸易发展

C.深受外来文化的影响 D.以部落联盟为主

6.古代拜占庭文明繁荣昌盛。在医学领域,拜占庭的医学典籍被翻译成多种语言,传播到周边地区,启发了阿拉伯医学在外科手术器械改良方面的创新。在建筑方面,拜占庭独特的穹顶设计技术传入东欧,当地工匠在学习借鉴的基础上,结合自身传统建筑特色,创造出了新的建筑样式。这可以用于说明,当时( )

A.拜占庭文明占据主导地位 B.文明之间的交流与发展

C.阿拉伯医学来源自拜占庭 D.东欧建筑风格完全西化

7.下表材料表明古希腊史学( )

历史记述 史学家的评论

传说雅典城是雅典娜女神与海神波塞冬争夺的结果,雅典娜赐下橄榄树而获胜 关于神的争斗只是传说。从实际看,雅典气候适宜橄榄树生长,橄榄在城邦经济生活中占据重要地位,这或许才是雅典娜获胜故事流传的根源。——希罗多德

斯巴达人在温泉关战役中以少敌多,英勇抵抗波斯大军 斯巴达人英勇抵抗并非仅因所谓的神意护佑。斯巴达严格的军事训练体系,培养出战士坚韧的战斗意志和高超的战斗技能,这才是他们能顽强抵抗的关键。——修昔底德

A.借助神权的视角分析历史 B.侧重记录战争历史

C.用理性思维方式解释历史 D.单纯叙述历史现象

8.古代印加文明的古城以中央广场为核心,向外呈辐射状分布着行政中心、居住区、商业区与宗教圣地等不同功能区域。区域间道路设计合理,宽阔的石板路不仅保障了人员与物资的高效流通,还巧妙地依据地形设置缓坡,方便车辆通行。这表明印加古城( )

A.宗教意义最为关键 B.规划较为周密

C.商业活动极为繁荣 D.军事防御完善

9.如表是唐朝时日本人的相关经历。据此可知,古代日本( )

人物 相关经历

阿倍仲麻吕 717年随遣唐使赴唐,在唐期间深入研习儒家经典,与李白、王维等诗人交往密切,以汉字创作大量诗歌,展现出极高的汉文化素养

空海 804年入唐求法,学习佛教密宗经典,同时广泛涉猎中国书法、绘画、文学等领域知识。回国后,仿照汉字草书创制平假名,传播中国文化

藤原清河 752年作为遣唐使领队前往唐朝,对唐朝的礼仪制度、宫廷建筑、艺术表演等极为赞赏,回国后致力于在日本推广唐朝文化元素

A.侧重学习唐朝科技 B.积极扩张海外贸易

C.专注发展弘扬佛法 D.推崇中华传统文化

10.印欧人在迁徙过程中面临着各种复杂的情况。一方面,人口的增长使得原有的生存空间变得拥挤,资源分配紧张。另一方面,气候变化导致降水减少、气温异常,适宜放牧和耕种的土地逐渐减少,而频发的自然灾害如洪水、地震等,更是给他们的生活带来了巨大的冲击。这些因素相互交织,共同促使印欧人离开故土,寻找新的家园。这说明印欧人的迁徙( )

A.因自然灾害引发 B.为拓展生存空间

C.受多种因素驱动 D.以寻找水源为主

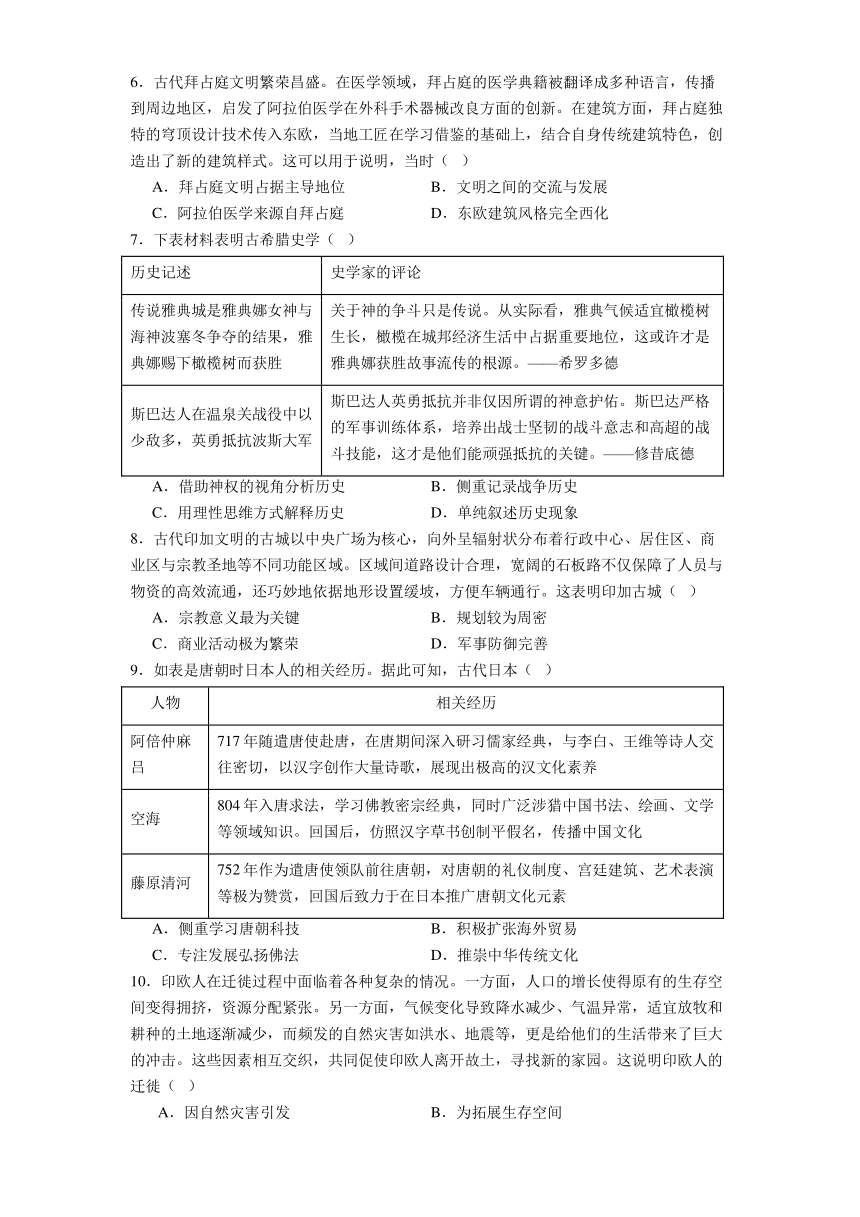

11.明朝初期,大量山陕民众迁至河北,带来山陕梆子。山陕梆子在河北与当地以直隶语言为特色的文化融合,吸收诸多当地文化元素,从多方面发生改变,进而形成河北梆子。河北梆子凭借自身特色,不仅在河北受欢迎,还传播到山东、河南、东北、内蒙古等地,甚至在长江以南的上海、武汉也有活动基地。这一历程主要反映出( )

A.地域文化差异逐渐消失 B.人口迁徙促进文化交流

C.戏曲发展依赖政治推动 D.南方戏曲影响力更广泛

12.近现代以来,欧洲殖民者向拉美植入语言、宗教等文化,非洲黑奴带来音乐、民俗等元素,亚洲移民传播饮食、手工艺文化,拉美原住民坚守古老宗教、农业技术等传统;同时,多种文化交融,形成了别具一格的拉美文化。材料意在强调近现代拉美文化( )

A.呈现多元性和独特性 B.完全由欧洲文化主导

C.与亚非文化毫无关联 D.缺乏自身的文化根基

13.19世纪中叶,美国正处于西部开发和铁路建设的关键时期,需要投入大量的劳动力。与此同时,中国国内社会动荡不安,人口众多,存在着大量剩余劳动力。在此背景下,1868年7月,美国迫使清政府签署了《中美续增条约》,其中规定: “两国人民互相来往,或游历,或贸易,或久居,得以自由”。美国此举意在( )

A.促进中美贸易往来 B.推动中国近代化发展进程

C.加强中美文化交流 D.为掠夺中国劳工提供保障

14.从1850年到1940年间,约6 000万欧洲人向加拿大、美国、拉丁美洲、南非、澳大利亚和新西兰、俄国(亚洲部分)等地迁移。这一现象产生的重要影响是( )

A.引发欧洲社会的全面动荡 B.使移入地语言完全欧洲化

C.促进世界经济体系的发展 D.造成全球生态环境的恶化

15.自20世纪80年代末起,国际移民格局发生显著变化,大量移民持续涌入欧洲和美国等传统移民国家。国际移民组织2003年报告显示,这些国家每年正式接纳120万至130万移民。导致这一现象的主要因素是( )

A.欧美人口的负增长 B.移民国家宽松的福利政策

C.经济全球化的加速 D.国际政治局势的持续动荡

16.据统计,1990年发达地区国际迁移人口占其总人口的4.5%,发展中地区为1.6%。1990——1995年发达地区的人口增长中,有45%来自国际净迁入,欧洲、北美和澳大利亚——新西兰为净迁入地区,而非洲、亚洲、拉美为净迁出地区。产生这一现象的根源是( )

A.不同地区人口政策的差异 B.国际政治经济发展不平衡

C.地区间文化交流日益频繁 D.全球生态环境的不断恶化

17.考古发掘出的贵霜帝国钱币,造型规整统一,皆为方形且边缘带有精致的花纹。钱币的一面刻有国王威严的侧身像,其服饰华丽,佩戴着彰显身份的珠宝配饰;另一面则呈现出复杂的场景,有象征丰收的谷物图案,还有来自不同宗教文化的标志性符号,如佛教的莲花、琐罗亚斯德教的火焰以及古希腊神话中的胜利女神像。由此可知,贵霜帝国钱币( )

A.凸显了军事征服的功绩 B.暗示了帝国内部的分裂

C.见证了经济和文化融合 D.表明宗教主导政治生活

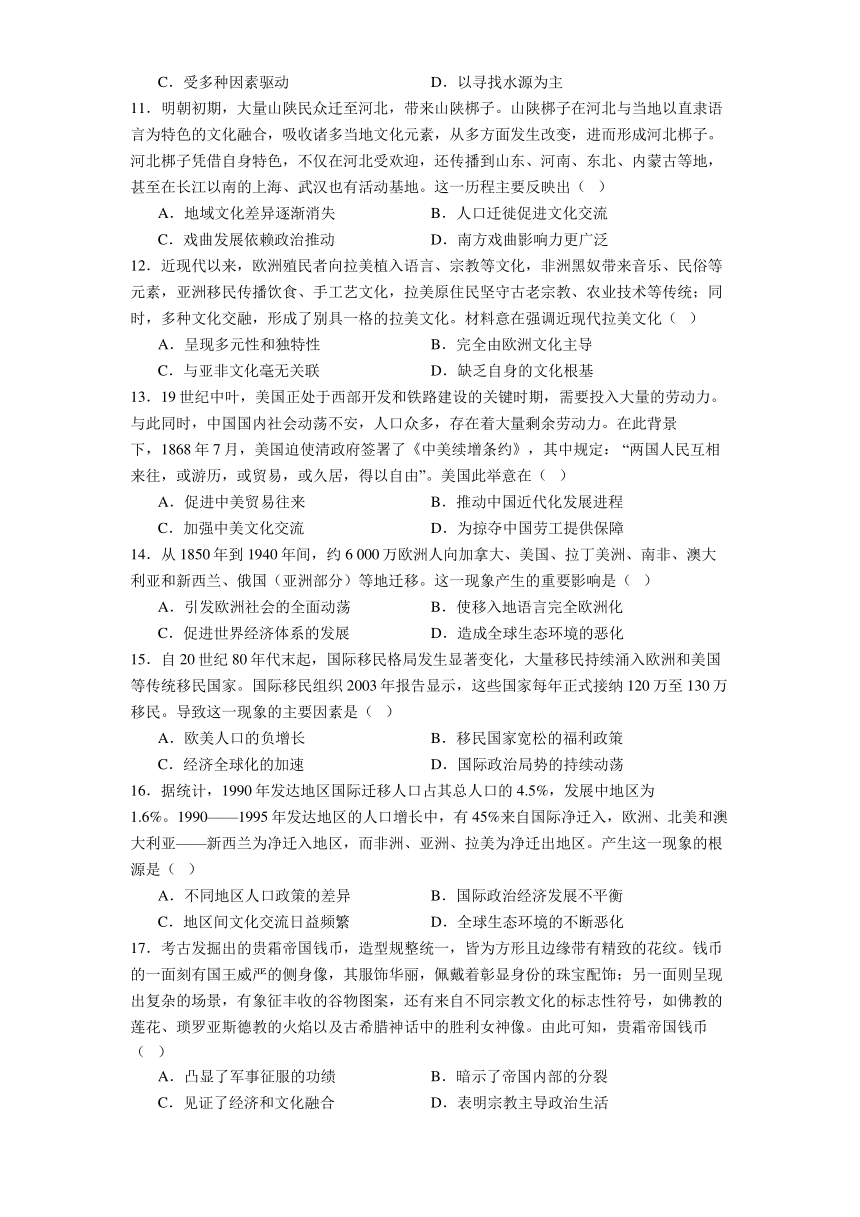

18.在越南中部的广平省发现了一处古代遗址,遗址中出土了大量的陶瓷碎片和一些金属制品。经研究,这些陶瓷碎片的制作工艺和装饰风格与中国汉代的陶瓷极为相似,其胎质、釉色以及纹饰都具有明显的汉代特征。金属制品中的一些铜器,其造型和铸造技术也与中国汉代铜器有诸多相似之处。此外,在遗址附近还发现了一些与汉代贸易有关的痕迹,如有类似汉代货币的流通迹象。这体现了汉代( )

A.海外贸易的重心在东南亚 B.政治影响远及越南中部

C.与东南亚实现了文化趋同 D.中华文化的辐射与传播

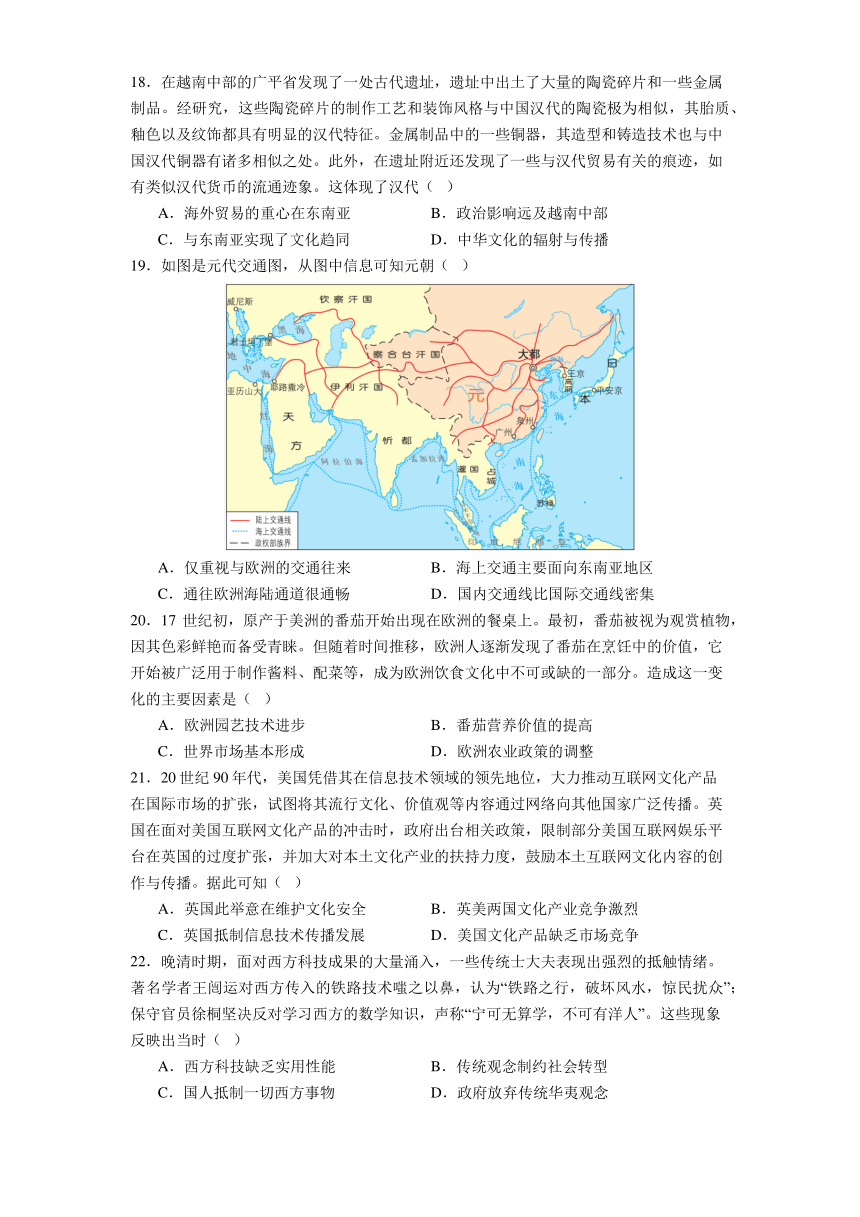

19.如图是元代交通图,从图中信息可知元朝( )

A.仅重视与欧洲的交通往来 B.海上交通主要面向东南亚地区

C.通往欧洲海陆通道很通畅 D.国内交通线比国际交通线密集

20.17世纪初,原产于美洲的番茄开始出现在欧洲的餐桌上。最初,番茄被视为观赏植物,因其色彩鲜艳而备受青睐。但随着时间推移,欧洲人逐渐发现了番茄在烹饪中的价值,它开始被广泛用于制作酱料、配菜等,成为欧洲饮食文化中不可或缺的一部分。造成这一变化的主要因素是( )

A.欧洲园艺技术进步 B.番茄营养价值的提高

C.世界市场基本形成 D.欧洲农业政策的调整

21.20世纪90年代,美国凭借其在信息技术领域的领先地位,大力推动互联网文化产品在国际市场的扩张,试图将其流行文化、价值观等内容通过网络向其他国家广泛传播。英国在面对美国互联网文化产品的冲击时,政府出台相关政策,限制部分美国互联网娱乐平台在英国的过度扩张,并加大对本土文化产业的扶持力度,鼓励本土互联网文化内容的创作与传播。据此可知( )

A.英国此举意在维护文化安全 B.英美两国文化产业竞争激烈

C.英国抵制信息技术传播发展 D.美国文化产品缺乏市场竞争

22.晚清时期,面对西方科技成果的大量涌入,一些传统士大夫表现出强烈的抵触情绪。著名学者王闿运对西方传入的铁路技术嗤之以鼻,认为“铁路之行,破坏风水,惊民扰众”;保守官员徐桐坚决反对学习西方的数学知识,声称“宁可无算学,不可有洋人”。这些现象反映出当时( )

A.西方科技缺乏实用性能 B.传统观念制约社会转型

C.国人抵制一切西方事物 D.政府放弃传统华夷观念

23.近代广州作为重要通商口岸,随着对外贸易的发展,大量外国商品涌入。其中,钟表这种西方计时工具逐渐流行起来。广州的工匠们在接触到西方钟表制作工艺后,将其与中国传统的雕刻、镶嵌工艺相结合,制作出具有独特风格的钟表,既保留了西方钟表精准计时的功能,又融入了中国传统吉祥图案和文化元素,深受市场欢迎。这表明当时( )

A.传统手工业技术已经落后 B.西方文化全面取代中国文化

C.商品输出转变为资本输出 D.对外贸易推动文化传播交融

24.13世纪,蒙古大军西征。在中东地区,被征服的阿拉伯诸地,因与蒙古文化的交融,其建筑风格在保留原有伊斯兰特色的基础上,融入了蒙古包式穹顶等元素;而在距离蒙古统治核心较远的北非地区,阿拉伯文化受蒙古文化影响较小,依旧保持着自身的传统风格。这可以用于说明蒙古西征( )

A.导致了阿拉伯文化逐渐消亡 B.促进了全球文化的趋同

C.是影响文化差异的重要因素 D.传播了传统的儒家文化

25.在希腊化时代,托勒密王朝积极吸纳希腊本土的学者、艺术家,在埃及各地兴建希腊风格的剧院、竞技场。同时,埃及本地的宗教仪式和神祇崇拜也得到保留,法老时期的神庙建筑仍在持续修建。位于尼罗河三角洲的亚历山大里亚,成为融合希腊与埃及文化的璀璨明珠,其繁华程度远超希腊本土诸多城邦。这表明托勒密王朝( )

A.致力于消除希腊与埃及文化差异 B.对于希腊文化采取抵制态度

C.致使埃及文化完全取代希腊文化 D.促进希腊文化中心逐渐东移

二、材料题

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一在先秦时期,阴阳五行学说逐渐兴起。它将自然界的五种基本元素(金、木、水、火、土)与阴阳两种基本力量相结合,用以解释自然现象和社会现象的变化规律。《尚书·洪范》中记载了五行的特性,如“水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑”。阴阳五行学说不仅被应用于天文、历法、医学等领域,还对当时的政治思想产生影响。例如,邹衍将阴阳五行学说与朝代更替联系起来,提出“五德终始”说,认为每个朝代都对应一种德行,朝代的更替遵循五行相生相克的规律。这一学说为新兴势力推翻旧王朝提供了理论依据,同时也促使统治者思考如何顺应“天命”以巩固统治。

——摘编自李华《先秦阴阳五行学说的发展与影响》

材料二在汉代,董仲舒对阴阳五行学说进行了改造和发展。他将阴阳五行观念与儒家的伦理道德、政治思想相结合,构建起一套完整的天人感应理论体系。董仲舒认为,天与人是相互感应的,自然界的异常现象如日食、月食、地震等,都是上天对人间统治者的警示。统治者若能实行德政,顺应天道,上天就会降下祥瑞;反之,若统治者无道,上天就会降下灾异。这一理论对汉代的政治产生了深远影响,汉武帝采纳了董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,借助阴阳五行化的儒家思想来加强中央集权,维护社会秩序。此后,阴阳五行学说在官方意识形态中占据重要地位,影响了中国古代社会的政治、文化等诸多方面。

——摘编自王宇《汉代阴阳五行学说的演变及影响》

(1)根据材料一,概括先秦阴阳五行学说的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析阴阳五行学说在汉代被改造发展的影响。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料一 公元前2世纪末至公元1世纪,日耳曼人开始大规模南迁。随着罗马帝国边境防线的逐渐松动,日耳曼部落如哥特人、汪达尔人等不断涌入罗马帝国境内。在迁徙过程中,日耳曼人保留了自身诸如军事民主制等传统习俗,同时也受到罗马文化的影响。例如,他们吸收了罗马先进的农业技术,改变了部分游牧生活方式。而罗马社会也因日耳曼人的迁入,在军事、政治格局上发生变化,一些日耳曼部落甚至在罗马帝国境内建立起自己的王国,如西哥特王国。这种人口迁徙促进了日耳曼文化与罗马文化的相互碰撞与交融,为欧洲中世纪文化的形成奠定了基础。

——摘编自李隆国《日耳曼人迁徙与欧洲文化的转型》

材料二 7世纪至8世纪,阿拉伯人在伊斯兰教的旗帜下迅速崛起,并开始向外扩张。随着军事征服的推进,大量阿拉伯人迁徙至被征服地区,如西亚、北非以及伊比利亚半岛等地。他们不仅带去了伊斯兰教信仰,还传播了阿拉伯的语言、文学、建筑艺术等文化元素。在被征服地区,阿拉伯人吸收了当地如波斯、埃及等古老文明的优秀成果,例如在医学领域,融合了古希腊、波斯的医学知识,形成了独具特色的阿拉伯医学。这种大规模的人口迁徙与文化交流,使得伊斯兰教在更广阔的区域传播,促进了不同文化之间的认同与融合,塑造了多元一体的伊斯兰文化圈。

——摘编自彭树智《阿拉伯国家史》

(1)根据材料一、二,指出日耳曼人南迁与阿拉伯人迁徙在文化传播与融合方面的异同点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析人口迁徙对文化发展有何重要意义。

28.阅读材料,完成下列要求。

材料一 如表

时间 贸易路线 贸易商品 文化交流现象

16世纪 葡萄牙主导的印度洋贸易路线 香料(胡椒、肉桂等)、丝绸、瓷器、宝石 葡萄牙商人将欧洲的天主教传播至印度、东南亚等地,建立教堂,培养当地传教士;同时,欧洲人开始接触并学习东方的医学知识,如印度的阿育吠陀医学理念被记录带回欧洲

17世纪 荷兰东印度公司开辟的亚洲贸易路线 茶叶、蔗糖、棉布、香料 荷兰人在巴达维亚(今雅加达)等地建立殖民据点,带去欧洲建筑风格,如荷兰式房屋;中国的园林艺术通过贸易往来被介绍到欧洲,影响了部分欧洲贵族园林的设计

18世纪 大西洋三角贸易路线 黑奴、烟草、棉花、朗姆酒 黑奴被贩卖至美洲,非洲音乐、舞蹈等文化元素随之传播,与美洲本土文化融合形成独特的拉丁美洲文化;欧洲启蒙思想通过书籍、传教士等途径在美洲殖民地传播,促进当地思想解放

———据斯塔夫里阿诺斯《全球通史》、帕尔默《现代世界史》等整理

结合材料,从贸易与文化交流关系的角度,自拟论题,并运用世界史知识予以阐述。(要求:主题明确, 史论结合,逻辑清晰)

29.阅读材料,完成下列要求。

材料 元朝在建立与巩固统治的进程中,发动了一系列战争,疆域得以极大拓展。随着蒙古军队的征伐,中原地区先进的农业技术和水利灌溉知识被传播到边疆地区。在西北,蒙古军队引入中原的凿井技术,改善了当地的水资源利用状况,促进了农业生产的发展。与此同时,边疆地区独特的游牧文化也对中原产生影响。大量的蒙古人、色目人进入中原地区定居,他们的饮食习惯,如食用羊肉、奶制品等逐渐在中原社会流行开来,改变了部分中原居民的饮食结构。在服饰方面,蒙古的长袍、帽子等款式也受到中原民众的关注与模仿。此外,元朝时期的战争打通了欧亚大陆的交通要道,丝绸之路再度繁荣,使得不同地域的文化在交流碰撞中相互借鉴。来自中亚、西亚的天文历法知识传入中国,对中国传统天文学的发展起到了推动作用;而中国的四大发明等科技成果也借此契机更广泛地传播到西方世界,对西方的科技进步和社会变革产生了深远影响。

——摘编自萧启庆《内北国而外中国:蒙元史研究》

(1)根据材料,概括元代的战争对地域文化传播产生的积极影响。

(2)根据材料并结合所学知识,分析元代的战争促使地域文化演变的原因。

2024—2025学年度河北省衡水市第二中学高二下学期期中考试历史试题答案

1.B

2.C

3.A

4.B

5.A

6.B

7.C

8.B

9.D

10.C

11.B

12.A

13.D

14.C

15.C

16.B

17.C

18.D

19.C

20.C

21.A

22.B

23.D

24.C

25.D

26.(1)特点:将金、木、水、火、土五种元素与阴阳力量结合;应用领域广泛,涉及天文、历法、医学及政治思想等;提出 “五德终始” 说解释朝代更替。

(2)影响:成为了官方意识形态重要组成部分;加强了中央集权;推动了儒家成为封建社会正统思想;对后世政治文化等诸多方面产生深远影响。

27.(1)相同点:伴随着大规模人口迁徙;迁徙群体都在保留自身文化特色基础上,吸收了迁入地的优秀文化成果;对迁入地区的文化格局产生深远影响。

不同点:文化传播内容不同;迁徙的驱动力不同。

(2)意义:促进了不同文化的碰撞交流;推动了文化融合创新;扩大了文化传播范围;改变了不同地区的文化分布格局;奠定了新文化基础。

28.【示例】

论题:世界贸易发展促进文化交流、多元共生。

阐述:16 世纪,葡萄牙主导的印度洋贸易路线让香料、丝绸等商品流通于东西方。葡萄牙商人在贸易过程中,不仅将天主教传播到印度、东南亚,建立教堂、培养传教士,还把欧洲的建筑风格、生活习俗带到当地。同时,他们接触并学习东方医学知识,像印度的阿育吠陀医学理念被记录带回欧洲。这表明贸易活动使得不同文化得以交流碰撞,丰富了彼此的文化内涵。17 世纪,荷兰东印度公司开辟的亚洲贸易路线,让茶叶、蔗糖等商品大量贸易。在巴达维亚,荷兰人带来欧洲建筑风格,建造荷兰式房屋;而中国园林艺术也通过贸易往来被介绍到欧洲,影响了欧洲贵族园林设计。贸易促进了文化在不同地域的传播与融合,让多元文化在交流中共同发展。18 世纪的大西洋三角贸易,黑奴被贩卖到美洲,非洲音乐、舞蹈等文化元素随之传播,与美洲本土文化融合形成独特的拉丁美洲文化。同时,欧洲启蒙思想借助书籍、传教士等途径在美洲殖民地传播。贸易活动带动了人口流动和思想传播,促进了文化的多元共生。

总之,世界贸易发展为不同文化的传播、融合创造了条件,促进了多元文化的共同发展与繁荣。

29.(1)积极影响:中原先进农业技术传播到边疆,改善了当地生产生活;边疆游牧文化元素传入中原,丰富了中原文化内容;欧亚交通的打通,推动了不同地域间科技文化的交流与传播。

(2)原因:元朝的战争为文化传播提供空间基础;战争促进人口流动,不同地区民众交流频繁,加速文化传播;战争打通交通要道,降低文化交流阻碍,便于不同地域文化相互碰撞融合。

第page number页,共number of pages页

一、单选题

1.如表所示为先秦时期关于中华文化的相关记载(部分),其蕴含的共同思想是( )

出处 内容

《孟子·尽心上》 “尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣”

《庄子·齐物论》 “天地与我并生,而万物与我为一”

A.以民为本 B.天人合一 C.克己复礼 D.无为而治

2.唐朝时期,日本遣唐使阿倍仲麻吕长期留居长安,他热衷于参加唐朝文人的诗会,不仅熟练运用汉字创作大量诗歌,诗中还巧妙融入对唐朝宫廷乐舞、节日庆典以及市井生活的细致描写,并且时常引用李白、杜甫等唐朝诗人的经典诗句来表达自己的情感。阿倍仲麻吕的创作意在( )

A.推动日本文化输入唐朝 B.促进唐朝艺术风格转变

C.表达浓厚中华文化情结 D.助力日本政治制度改良

3.如表是清朝某一事件的相关举措的处理情况。这主要表明( )

事件背景 相关举措

清朝雍正年间,某县常因邻里土地界限不清引发纠纷 当地官员借鉴传统儒家“仁、义、礼”文化,组织乡绅耆老共同商议,制定出详细的邻里土地划分及纠纷调解规则,有效减少了矛盾冲突

A.中华文化推动基层治理创新 B.清朝法律体系完善规范纠纷

C.乡绅主导地方事务决策过程 D.雍正帝重视地方稳定与发展

4.古代巴比伦时期,新巴比伦王纳布尼德在都城内专门设立了一座规模宏大的“先王功绩展示馆”,将历代巴比伦先王的珍贵遗物、重要诏书以及象征王权的器具精心陈列其中。同时,他亲自撰写解说词,详细阐述先王们的丰功伟绩,并频繁带领贵族与民众参观。纳布尼德的这些做法旨在( )

A.传承王国历史文化 B.彰显君主无上权威

C.促进文化艺术交流 D.提升民众文化素养

5.古代非洲存在众多各具特色的王国与城邦。在东非,斯瓦希里城邦凭借发达的贸易网络,融合了阿拉伯、波斯与本土文化元素,建筑风格独具一格;在西非,马里帝国拥有繁荣的黄金贸易,其宫廷艺术展现出精湛的工艺水平;而在中非的一些部落联盟,有着独特的政治组织形式与神秘的宗教仪式。这段描述体现出非洲文明( )

A.具有丰富多样的特质 B.起源于贸易发展

C.深受外来文化的影响 D.以部落联盟为主

6.古代拜占庭文明繁荣昌盛。在医学领域,拜占庭的医学典籍被翻译成多种语言,传播到周边地区,启发了阿拉伯医学在外科手术器械改良方面的创新。在建筑方面,拜占庭独特的穹顶设计技术传入东欧,当地工匠在学习借鉴的基础上,结合自身传统建筑特色,创造出了新的建筑样式。这可以用于说明,当时( )

A.拜占庭文明占据主导地位 B.文明之间的交流与发展

C.阿拉伯医学来源自拜占庭 D.东欧建筑风格完全西化

7.下表材料表明古希腊史学( )

历史记述 史学家的评论

传说雅典城是雅典娜女神与海神波塞冬争夺的结果,雅典娜赐下橄榄树而获胜 关于神的争斗只是传说。从实际看,雅典气候适宜橄榄树生长,橄榄在城邦经济生活中占据重要地位,这或许才是雅典娜获胜故事流传的根源。——希罗多德

斯巴达人在温泉关战役中以少敌多,英勇抵抗波斯大军 斯巴达人英勇抵抗并非仅因所谓的神意护佑。斯巴达严格的军事训练体系,培养出战士坚韧的战斗意志和高超的战斗技能,这才是他们能顽强抵抗的关键。——修昔底德

A.借助神权的视角分析历史 B.侧重记录战争历史

C.用理性思维方式解释历史 D.单纯叙述历史现象

8.古代印加文明的古城以中央广场为核心,向外呈辐射状分布着行政中心、居住区、商业区与宗教圣地等不同功能区域。区域间道路设计合理,宽阔的石板路不仅保障了人员与物资的高效流通,还巧妙地依据地形设置缓坡,方便车辆通行。这表明印加古城( )

A.宗教意义最为关键 B.规划较为周密

C.商业活动极为繁荣 D.军事防御完善

9.如表是唐朝时日本人的相关经历。据此可知,古代日本( )

人物 相关经历

阿倍仲麻吕 717年随遣唐使赴唐,在唐期间深入研习儒家经典,与李白、王维等诗人交往密切,以汉字创作大量诗歌,展现出极高的汉文化素养

空海 804年入唐求法,学习佛教密宗经典,同时广泛涉猎中国书法、绘画、文学等领域知识。回国后,仿照汉字草书创制平假名,传播中国文化

藤原清河 752年作为遣唐使领队前往唐朝,对唐朝的礼仪制度、宫廷建筑、艺术表演等极为赞赏,回国后致力于在日本推广唐朝文化元素

A.侧重学习唐朝科技 B.积极扩张海外贸易

C.专注发展弘扬佛法 D.推崇中华传统文化

10.印欧人在迁徙过程中面临着各种复杂的情况。一方面,人口的增长使得原有的生存空间变得拥挤,资源分配紧张。另一方面,气候变化导致降水减少、气温异常,适宜放牧和耕种的土地逐渐减少,而频发的自然灾害如洪水、地震等,更是给他们的生活带来了巨大的冲击。这些因素相互交织,共同促使印欧人离开故土,寻找新的家园。这说明印欧人的迁徙( )

A.因自然灾害引发 B.为拓展生存空间

C.受多种因素驱动 D.以寻找水源为主

11.明朝初期,大量山陕民众迁至河北,带来山陕梆子。山陕梆子在河北与当地以直隶语言为特色的文化融合,吸收诸多当地文化元素,从多方面发生改变,进而形成河北梆子。河北梆子凭借自身特色,不仅在河北受欢迎,还传播到山东、河南、东北、内蒙古等地,甚至在长江以南的上海、武汉也有活动基地。这一历程主要反映出( )

A.地域文化差异逐渐消失 B.人口迁徙促进文化交流

C.戏曲发展依赖政治推动 D.南方戏曲影响力更广泛

12.近现代以来,欧洲殖民者向拉美植入语言、宗教等文化,非洲黑奴带来音乐、民俗等元素,亚洲移民传播饮食、手工艺文化,拉美原住民坚守古老宗教、农业技术等传统;同时,多种文化交融,形成了别具一格的拉美文化。材料意在强调近现代拉美文化( )

A.呈现多元性和独特性 B.完全由欧洲文化主导

C.与亚非文化毫无关联 D.缺乏自身的文化根基

13.19世纪中叶,美国正处于西部开发和铁路建设的关键时期,需要投入大量的劳动力。与此同时,中国国内社会动荡不安,人口众多,存在着大量剩余劳动力。在此背景下,1868年7月,美国迫使清政府签署了《中美续增条约》,其中规定: “两国人民互相来往,或游历,或贸易,或久居,得以自由”。美国此举意在( )

A.促进中美贸易往来 B.推动中国近代化发展进程

C.加强中美文化交流 D.为掠夺中国劳工提供保障

14.从1850年到1940年间,约6 000万欧洲人向加拿大、美国、拉丁美洲、南非、澳大利亚和新西兰、俄国(亚洲部分)等地迁移。这一现象产生的重要影响是( )

A.引发欧洲社会的全面动荡 B.使移入地语言完全欧洲化

C.促进世界经济体系的发展 D.造成全球生态环境的恶化

15.自20世纪80年代末起,国际移民格局发生显著变化,大量移民持续涌入欧洲和美国等传统移民国家。国际移民组织2003年报告显示,这些国家每年正式接纳120万至130万移民。导致这一现象的主要因素是( )

A.欧美人口的负增长 B.移民国家宽松的福利政策

C.经济全球化的加速 D.国际政治局势的持续动荡

16.据统计,1990年发达地区国际迁移人口占其总人口的4.5%,发展中地区为1.6%。1990——1995年发达地区的人口增长中,有45%来自国际净迁入,欧洲、北美和澳大利亚——新西兰为净迁入地区,而非洲、亚洲、拉美为净迁出地区。产生这一现象的根源是( )

A.不同地区人口政策的差异 B.国际政治经济发展不平衡

C.地区间文化交流日益频繁 D.全球生态环境的不断恶化

17.考古发掘出的贵霜帝国钱币,造型规整统一,皆为方形且边缘带有精致的花纹。钱币的一面刻有国王威严的侧身像,其服饰华丽,佩戴着彰显身份的珠宝配饰;另一面则呈现出复杂的场景,有象征丰收的谷物图案,还有来自不同宗教文化的标志性符号,如佛教的莲花、琐罗亚斯德教的火焰以及古希腊神话中的胜利女神像。由此可知,贵霜帝国钱币( )

A.凸显了军事征服的功绩 B.暗示了帝国内部的分裂

C.见证了经济和文化融合 D.表明宗教主导政治生活

18.在越南中部的广平省发现了一处古代遗址,遗址中出土了大量的陶瓷碎片和一些金属制品。经研究,这些陶瓷碎片的制作工艺和装饰风格与中国汉代的陶瓷极为相似,其胎质、釉色以及纹饰都具有明显的汉代特征。金属制品中的一些铜器,其造型和铸造技术也与中国汉代铜器有诸多相似之处。此外,在遗址附近还发现了一些与汉代贸易有关的痕迹,如有类似汉代货币的流通迹象。这体现了汉代( )

A.海外贸易的重心在东南亚 B.政治影响远及越南中部

C.与东南亚实现了文化趋同 D.中华文化的辐射与传播

19.如图是元代交通图,从图中信息可知元朝( )

A.仅重视与欧洲的交通往来 B.海上交通主要面向东南亚地区

C.通往欧洲海陆通道很通畅 D.国内交通线比国际交通线密集

20.17世纪初,原产于美洲的番茄开始出现在欧洲的餐桌上。最初,番茄被视为观赏植物,因其色彩鲜艳而备受青睐。但随着时间推移,欧洲人逐渐发现了番茄在烹饪中的价值,它开始被广泛用于制作酱料、配菜等,成为欧洲饮食文化中不可或缺的一部分。造成这一变化的主要因素是( )

A.欧洲园艺技术进步 B.番茄营养价值的提高

C.世界市场基本形成 D.欧洲农业政策的调整

21.20世纪90年代,美国凭借其在信息技术领域的领先地位,大力推动互联网文化产品在国际市场的扩张,试图将其流行文化、价值观等内容通过网络向其他国家广泛传播。英国在面对美国互联网文化产品的冲击时,政府出台相关政策,限制部分美国互联网娱乐平台在英国的过度扩张,并加大对本土文化产业的扶持力度,鼓励本土互联网文化内容的创作与传播。据此可知( )

A.英国此举意在维护文化安全 B.英美两国文化产业竞争激烈

C.英国抵制信息技术传播发展 D.美国文化产品缺乏市场竞争

22.晚清时期,面对西方科技成果的大量涌入,一些传统士大夫表现出强烈的抵触情绪。著名学者王闿运对西方传入的铁路技术嗤之以鼻,认为“铁路之行,破坏风水,惊民扰众”;保守官员徐桐坚决反对学习西方的数学知识,声称“宁可无算学,不可有洋人”。这些现象反映出当时( )

A.西方科技缺乏实用性能 B.传统观念制约社会转型

C.国人抵制一切西方事物 D.政府放弃传统华夷观念

23.近代广州作为重要通商口岸,随着对外贸易的发展,大量外国商品涌入。其中,钟表这种西方计时工具逐渐流行起来。广州的工匠们在接触到西方钟表制作工艺后,将其与中国传统的雕刻、镶嵌工艺相结合,制作出具有独特风格的钟表,既保留了西方钟表精准计时的功能,又融入了中国传统吉祥图案和文化元素,深受市场欢迎。这表明当时( )

A.传统手工业技术已经落后 B.西方文化全面取代中国文化

C.商品输出转变为资本输出 D.对外贸易推动文化传播交融

24.13世纪,蒙古大军西征。在中东地区,被征服的阿拉伯诸地,因与蒙古文化的交融,其建筑风格在保留原有伊斯兰特色的基础上,融入了蒙古包式穹顶等元素;而在距离蒙古统治核心较远的北非地区,阿拉伯文化受蒙古文化影响较小,依旧保持着自身的传统风格。这可以用于说明蒙古西征( )

A.导致了阿拉伯文化逐渐消亡 B.促进了全球文化的趋同

C.是影响文化差异的重要因素 D.传播了传统的儒家文化

25.在希腊化时代,托勒密王朝积极吸纳希腊本土的学者、艺术家,在埃及各地兴建希腊风格的剧院、竞技场。同时,埃及本地的宗教仪式和神祇崇拜也得到保留,法老时期的神庙建筑仍在持续修建。位于尼罗河三角洲的亚历山大里亚,成为融合希腊与埃及文化的璀璨明珠,其繁华程度远超希腊本土诸多城邦。这表明托勒密王朝( )

A.致力于消除希腊与埃及文化差异 B.对于希腊文化采取抵制态度

C.致使埃及文化完全取代希腊文化 D.促进希腊文化中心逐渐东移

二、材料题

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一在先秦时期,阴阳五行学说逐渐兴起。它将自然界的五种基本元素(金、木、水、火、土)与阴阳两种基本力量相结合,用以解释自然现象和社会现象的变化规律。《尚书·洪范》中记载了五行的特性,如“水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穑”。阴阳五行学说不仅被应用于天文、历法、医学等领域,还对当时的政治思想产生影响。例如,邹衍将阴阳五行学说与朝代更替联系起来,提出“五德终始”说,认为每个朝代都对应一种德行,朝代的更替遵循五行相生相克的规律。这一学说为新兴势力推翻旧王朝提供了理论依据,同时也促使统治者思考如何顺应“天命”以巩固统治。

——摘编自李华《先秦阴阳五行学说的发展与影响》

材料二在汉代,董仲舒对阴阳五行学说进行了改造和发展。他将阴阳五行观念与儒家的伦理道德、政治思想相结合,构建起一套完整的天人感应理论体系。董仲舒认为,天与人是相互感应的,自然界的异常现象如日食、月食、地震等,都是上天对人间统治者的警示。统治者若能实行德政,顺应天道,上天就会降下祥瑞;反之,若统治者无道,上天就会降下灾异。这一理论对汉代的政治产生了深远影响,汉武帝采纳了董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,借助阴阳五行化的儒家思想来加强中央集权,维护社会秩序。此后,阴阳五行学说在官方意识形态中占据重要地位,影响了中国古代社会的政治、文化等诸多方面。

——摘编自王宇《汉代阴阳五行学说的演变及影响》

(1)根据材料一,概括先秦阴阳五行学说的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析阴阳五行学说在汉代被改造发展的影响。

27.阅读材料,完成下列要求。

材料一 公元前2世纪末至公元1世纪,日耳曼人开始大规模南迁。随着罗马帝国边境防线的逐渐松动,日耳曼部落如哥特人、汪达尔人等不断涌入罗马帝国境内。在迁徙过程中,日耳曼人保留了自身诸如军事民主制等传统习俗,同时也受到罗马文化的影响。例如,他们吸收了罗马先进的农业技术,改变了部分游牧生活方式。而罗马社会也因日耳曼人的迁入,在军事、政治格局上发生变化,一些日耳曼部落甚至在罗马帝国境内建立起自己的王国,如西哥特王国。这种人口迁徙促进了日耳曼文化与罗马文化的相互碰撞与交融,为欧洲中世纪文化的形成奠定了基础。

——摘编自李隆国《日耳曼人迁徙与欧洲文化的转型》

材料二 7世纪至8世纪,阿拉伯人在伊斯兰教的旗帜下迅速崛起,并开始向外扩张。随着军事征服的推进,大量阿拉伯人迁徙至被征服地区,如西亚、北非以及伊比利亚半岛等地。他们不仅带去了伊斯兰教信仰,还传播了阿拉伯的语言、文学、建筑艺术等文化元素。在被征服地区,阿拉伯人吸收了当地如波斯、埃及等古老文明的优秀成果,例如在医学领域,融合了古希腊、波斯的医学知识,形成了独具特色的阿拉伯医学。这种大规模的人口迁徙与文化交流,使得伊斯兰教在更广阔的区域传播,促进了不同文化之间的认同与融合,塑造了多元一体的伊斯兰文化圈。

——摘编自彭树智《阿拉伯国家史》

(1)根据材料一、二,指出日耳曼人南迁与阿拉伯人迁徙在文化传播与融合方面的异同点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析人口迁徙对文化发展有何重要意义。

28.阅读材料,完成下列要求。

材料一 如表

时间 贸易路线 贸易商品 文化交流现象

16世纪 葡萄牙主导的印度洋贸易路线 香料(胡椒、肉桂等)、丝绸、瓷器、宝石 葡萄牙商人将欧洲的天主教传播至印度、东南亚等地,建立教堂,培养当地传教士;同时,欧洲人开始接触并学习东方的医学知识,如印度的阿育吠陀医学理念被记录带回欧洲

17世纪 荷兰东印度公司开辟的亚洲贸易路线 茶叶、蔗糖、棉布、香料 荷兰人在巴达维亚(今雅加达)等地建立殖民据点,带去欧洲建筑风格,如荷兰式房屋;中国的园林艺术通过贸易往来被介绍到欧洲,影响了部分欧洲贵族园林的设计

18世纪 大西洋三角贸易路线 黑奴、烟草、棉花、朗姆酒 黑奴被贩卖至美洲,非洲音乐、舞蹈等文化元素随之传播,与美洲本土文化融合形成独特的拉丁美洲文化;欧洲启蒙思想通过书籍、传教士等途径在美洲殖民地传播,促进当地思想解放

———据斯塔夫里阿诺斯《全球通史》、帕尔默《现代世界史》等整理

结合材料,从贸易与文化交流关系的角度,自拟论题,并运用世界史知识予以阐述。(要求:主题明确, 史论结合,逻辑清晰)

29.阅读材料,完成下列要求。

材料 元朝在建立与巩固统治的进程中,发动了一系列战争,疆域得以极大拓展。随着蒙古军队的征伐,中原地区先进的农业技术和水利灌溉知识被传播到边疆地区。在西北,蒙古军队引入中原的凿井技术,改善了当地的水资源利用状况,促进了农业生产的发展。与此同时,边疆地区独特的游牧文化也对中原产生影响。大量的蒙古人、色目人进入中原地区定居,他们的饮食习惯,如食用羊肉、奶制品等逐渐在中原社会流行开来,改变了部分中原居民的饮食结构。在服饰方面,蒙古的长袍、帽子等款式也受到中原民众的关注与模仿。此外,元朝时期的战争打通了欧亚大陆的交通要道,丝绸之路再度繁荣,使得不同地域的文化在交流碰撞中相互借鉴。来自中亚、西亚的天文历法知识传入中国,对中国传统天文学的发展起到了推动作用;而中国的四大发明等科技成果也借此契机更广泛地传播到西方世界,对西方的科技进步和社会变革产生了深远影响。

——摘编自萧启庆《内北国而外中国:蒙元史研究》

(1)根据材料,概括元代的战争对地域文化传播产生的积极影响。

(2)根据材料并结合所学知识,分析元代的战争促使地域文化演变的原因。

2024—2025学年度河北省衡水市第二中学高二下学期期中考试历史试题答案

1.B

2.C

3.A

4.B

5.A

6.B

7.C

8.B

9.D

10.C

11.B

12.A

13.D

14.C

15.C

16.B

17.C

18.D

19.C

20.C

21.A

22.B

23.D

24.C

25.D

26.(1)特点:将金、木、水、火、土五种元素与阴阳力量结合;应用领域广泛,涉及天文、历法、医学及政治思想等;提出 “五德终始” 说解释朝代更替。

(2)影响:成为了官方意识形态重要组成部分;加强了中央集权;推动了儒家成为封建社会正统思想;对后世政治文化等诸多方面产生深远影响。

27.(1)相同点:伴随着大规模人口迁徙;迁徙群体都在保留自身文化特色基础上,吸收了迁入地的优秀文化成果;对迁入地区的文化格局产生深远影响。

不同点:文化传播内容不同;迁徙的驱动力不同。

(2)意义:促进了不同文化的碰撞交流;推动了文化融合创新;扩大了文化传播范围;改变了不同地区的文化分布格局;奠定了新文化基础。

28.【示例】

论题:世界贸易发展促进文化交流、多元共生。

阐述:16 世纪,葡萄牙主导的印度洋贸易路线让香料、丝绸等商品流通于东西方。葡萄牙商人在贸易过程中,不仅将天主教传播到印度、东南亚,建立教堂、培养传教士,还把欧洲的建筑风格、生活习俗带到当地。同时,他们接触并学习东方医学知识,像印度的阿育吠陀医学理念被记录带回欧洲。这表明贸易活动使得不同文化得以交流碰撞,丰富了彼此的文化内涵。17 世纪,荷兰东印度公司开辟的亚洲贸易路线,让茶叶、蔗糖等商品大量贸易。在巴达维亚,荷兰人带来欧洲建筑风格,建造荷兰式房屋;而中国园林艺术也通过贸易往来被介绍到欧洲,影响了欧洲贵族园林设计。贸易促进了文化在不同地域的传播与融合,让多元文化在交流中共同发展。18 世纪的大西洋三角贸易,黑奴被贩卖到美洲,非洲音乐、舞蹈等文化元素随之传播,与美洲本土文化融合形成独特的拉丁美洲文化。同时,欧洲启蒙思想借助书籍、传教士等途径在美洲殖民地传播。贸易活动带动了人口流动和思想传播,促进了文化的多元共生。

总之,世界贸易发展为不同文化的传播、融合创造了条件,促进了多元文化的共同发展与繁荣。

29.(1)积极影响:中原先进农业技术传播到边疆,改善了当地生产生活;边疆游牧文化元素传入中原,丰富了中原文化内容;欧亚交通的打通,推动了不同地域间科技文化的交流与传播。

(2)原因:元朝的战争为文化传播提供空间基础;战争促进人口流动,不同地区民众交流频繁,加速文化传播;战争打通交通要道,降低文化交流阻碍,便于不同地域文化相互碰撞融合。

第page number页,共number of pages页

同课章节目录