2024—2025学年度河南省新密市高二下学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度河南省新密市高二下学期期中考试历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 567.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 00:55:14 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年高二历史期中试卷

考试范围:选择性必修三;考试时间75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分)

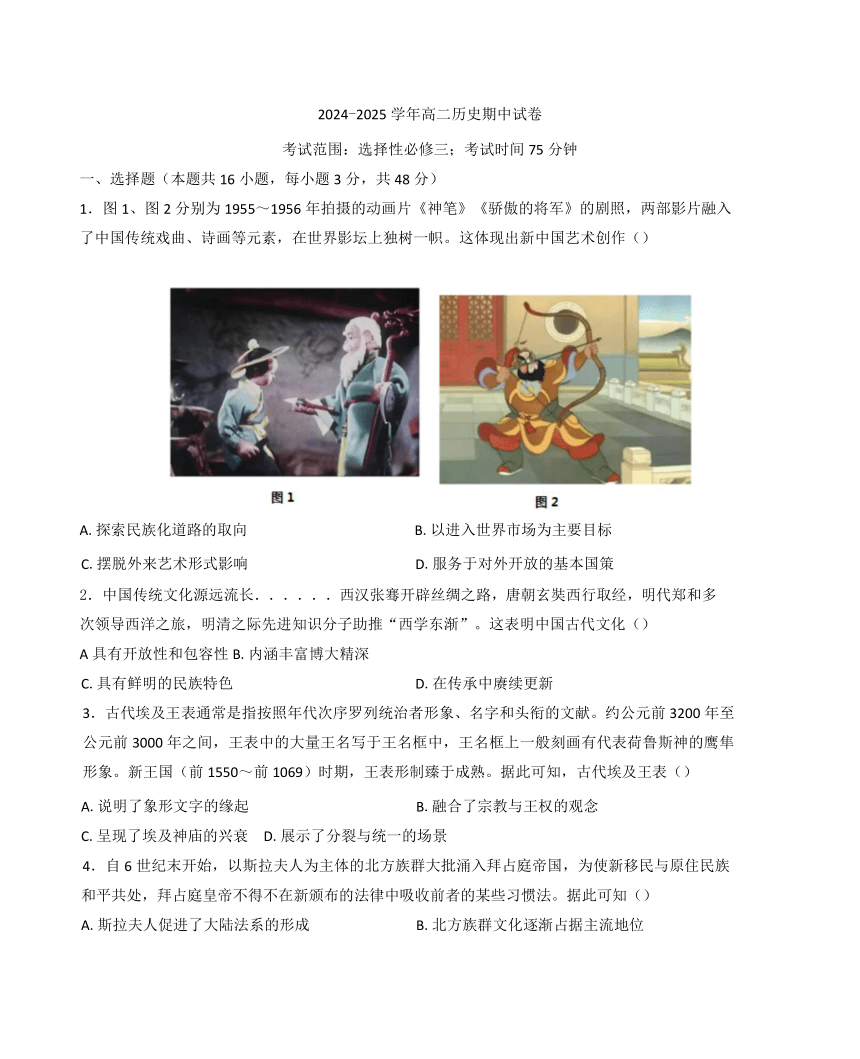

1.图1、图2分别为1955~1956年拍摄的动画片《神笔》《骄傲的将军》的剧照,两部影片融入了中国传统戏曲、诗画等元素,在世界影坛上独树一帜。这体现出新中国艺术创作()

A.探索民族化道路的取向 B.以进入世界市场为主要目标

C.摆脱外来艺术形式影响 D.服务于对外开放的基本国策

中国传统文化源远流长......西汉张骞开辟丝绸之路,唐朝玄奘西行取经,明代郑和多次领导西洋之旅,明清之际先进知识分子助推“西学东渐”。这表明中国古代文化()

A具有开放性和包容性B.内涵丰富博大精深

C.具有鲜明的民族特色 D.在传承中赓续更新

3.古代埃及王表通常是指按照年代次序罗列统治者形象、名字和头衔的文献。约公元前3200年至公元前3000年之间,王表中的大量王名写于王名框中,王名框上一般刻画有代表荷鲁斯神的鹰隼形象。新王国(前1550~前1069)时期,王表形制臻于成熟。据此可知,古代埃及王表()

A.说明了象形文字的缘起 B.融合了宗教与王权的观念

C.呈现了埃及神庙的兴衰 D.展示了分裂与统一的场景

4.自6世纪末开始,以斯拉夫人为主体的北方族群大批涌入拜占庭帝国,为使新移民与原住民族和平共处,拜占庭皇帝不得不在新颁布的法律中吸收前者的某些习惯法。据此可知()

A.斯拉夫人促进了大陆法系的形成 B.北方族群文化逐渐占据主流地位

C.习惯法逐步成为罗马法的主要部分 D.拜占庭帝国的立法文化具有包容性

5.15世纪中期,朝鲜王朝组织编纂《高丽史》,按照“世家”“列传”“志”“年表”等体例进行编写,较详细地记载了高丽王朝时期重要人物的事迹和当时的政治、经济、文化状况,是研究高丽王朝历史的重要典籍。这说明()

A.文献史料的记载真实可信 B.朝鲜受到中华文化的影响

C.朝鲜开始与中国建立联系 D.高丽王朝史学成就非常高

6.下表为某学者在研究古代历史过程中搜集整理的史料,据此可知,他研究的主题是

史料1 印欧人在进入西亚、西欧、北欧和印度的广大地区后,与当地居民融合,发展成为新的居民

史料2 古代印欧人在大规模迁徙中,与所到地区农耕民族交融,导致了新的文化区域的形成

史料3 匈奴人刘渊建立前赵政权,追尊蜀汉后主刘禅为孝怀皇帝,立汉高祖以下三祖五宗神主而祭之

A.人口迁徙促进区域开发 B.民族交融推动文化认同

C.战乱频繁导致人口流动 D.世界人口结构发生改变

7.美国一些官员证实:“没有华工,就没有美国西部的垦殖”,“是华人教会了美国人如何栽种、培育、收获果园和庭园里的作物。”“华工使荒地变成良田,使整个加州变成一座花园、一个果木园。”“如果没有华工的辛勤劳动,加州的开拓和发展要推迟几十年”。这主要反映出华工()

A.具有吃苦耐劳的精神 B.为美国发展做出了重要贡献

C.积极融入当地,参与当地建设 D.促进了中美文化交流

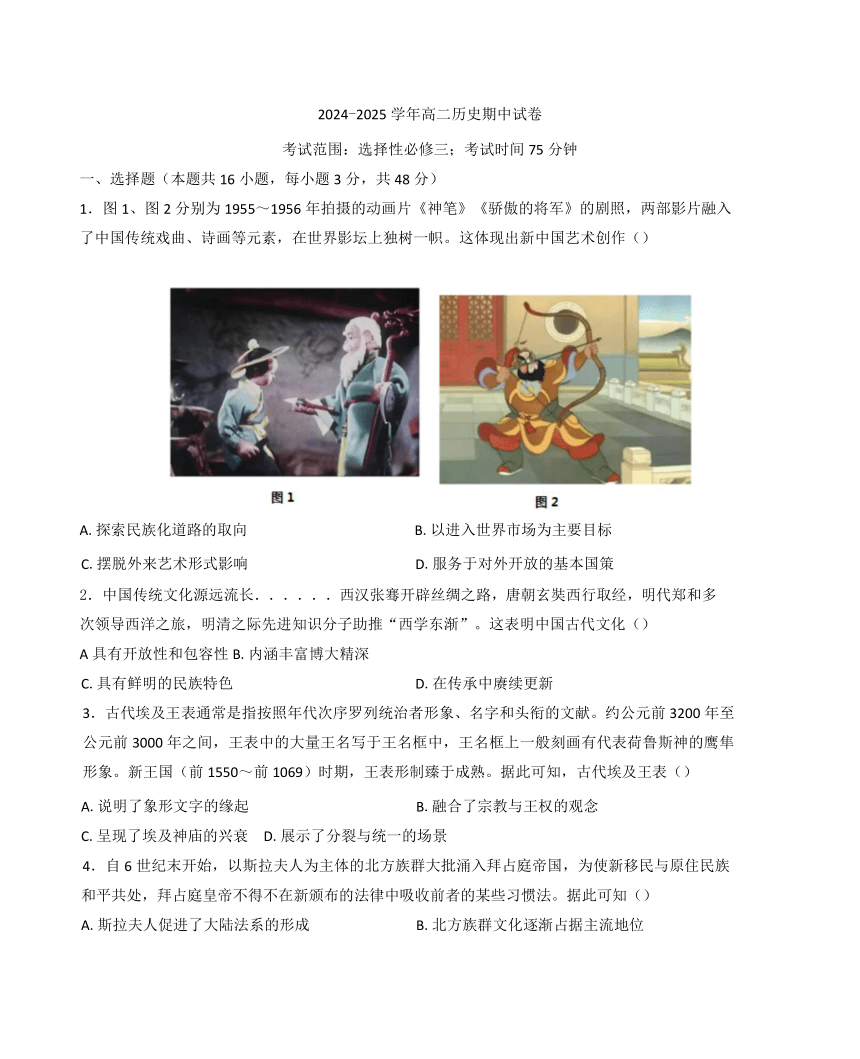

8.下图为1990年以来世界难民和寻求庇护者流向分布情况,这反映了()

A.中低收入经济体是难民主要输出国 B.新世纪以来国际政治局势剧烈动荡

C.高收入经济体缺乏吸纳难民的能力 D.中等收入经济体接纳了大部分难民

9.据考古发现,河南殷王武丁配偶“妇好”墓中出土随葬器物1928件,其中礼器、仪杖、日用器、装饰品等各类玉器756件,占出土器物总数的29.2%,这批玉器玉料基本上都产自新疆。这说明了()

A.西域与内地之间的交往历史久远 B.商品交换是联结东西方的重要纽带

C.丝绸之路加强了中原与西域联系 D.早期的民族迁徙推动了东西方交流

10.欧洲人对香料喜之若狂,这一习惯持续到17世纪中叶,此后,咖啡、巧克力、茶叶和糖作为殖民地的物品,成为远洋贸易的主要对象,开始成为人们饮食生活中的新宠,欧洲又形成了一种全新的饮食口味。这种变化表明()

A.殖民扩张导致欧洲生活方式日益东方化

B.价格革命开辟有利于各地文明交流融合

C.新航路开辟有利于各地文明的交流融合

D.工业革命大大增加了欧洲的原材料进口

11.1294年,统治中心在波斯的伊利汗国为摆脱财政危机,开始模仿元朝使用雕版印刷纸币。到了14世纪,印刷术经由波斯传入了欧洲。材料可用于说明()

A.元朝纸币成为世界通用货币 B.元朝造纸术、印刷术西传

C.蒙古西征对文化传播的影响 D.波斯成为西学东渐的桥梁

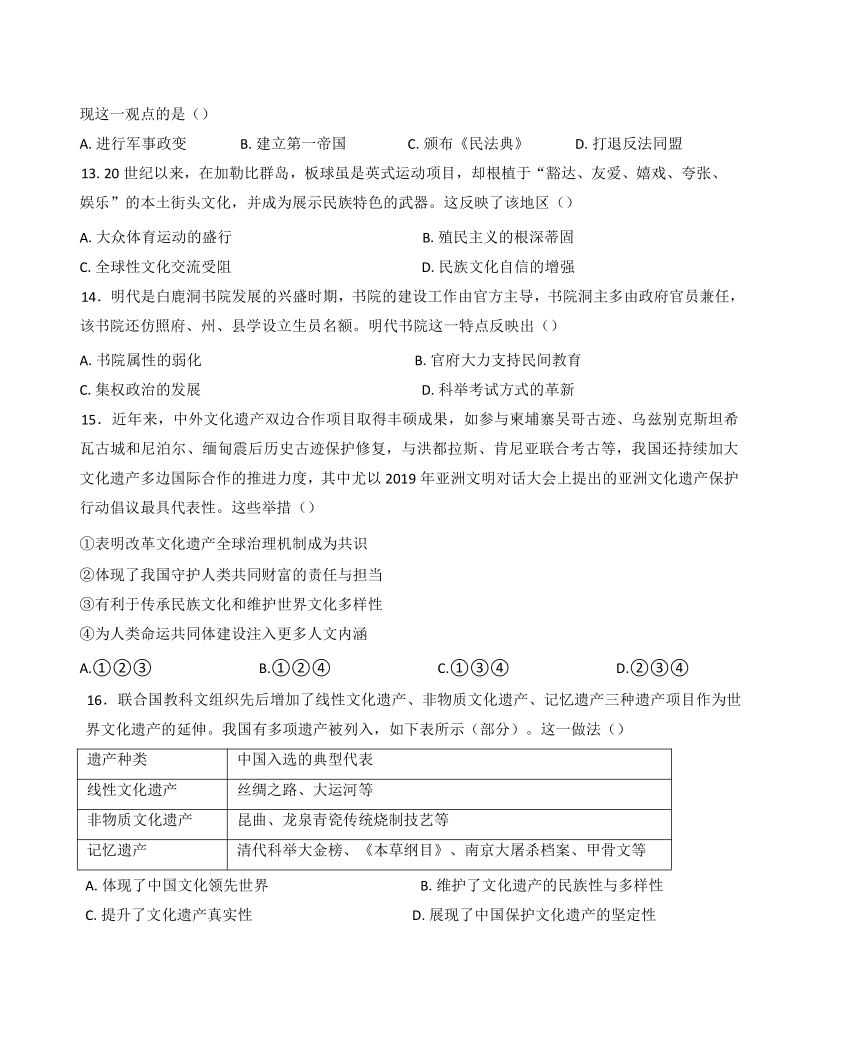

12.在欧洲封建统治者眼里,拿破仑始终是一个扩散“1789年瘟疫”的暴发户。以下史实最能体现这一观点的是()

A.进行军事政变 B.建立第一帝国 C.颁布《民法典》 D.打退反法同盟

13.20世纪以来,在加勒比群岛,板球虽是英式运动项目,却根植于“豁达、友爱、嬉戏、夸张、娱乐”的本土街头文化,并成为展示民族特色的武器。这反映了该地区()

A.大众体育运动的盛行 B.殖民主义的根深蒂固

C.全球性文化交流受阻 D.民族文化自信的增强

14.明代是白鹿洞书院发展的兴盛时期,书院的建设工作由官方主导,书院洞主多由政府官员兼任,该书院还仿照府、州、县学设立生员名额。明代书院这一特点反映出()

A.书院属性的弱化 B.官府大力支持民间教育

C.集权政治的发展 D.科举考试方式的革新

15.近年来,中外文化遗产双边合作项目取得丰硕成果,如参与柬埔寨吴哥古迹、乌兹别克斯坦希瓦古城和尼泊尔、缅甸震后历史古迹保护修复,与洪都拉斯、肯尼亚联合考古等,我国还持续加大文化遗产多边国际合作的推进力度,其中尤以2019年亚洲文明对话大会上提出的亚洲文化遗产保护行动倡议最具代表性。这些举措()

①表明改革文化遗产全球治理机制成为共识

②体现了我国守护人类共同财富的责任与担当

③有利于传承民族文化和维护世界文化多样性

④为人类命运共同体建设注入更多人文内涵

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

16.联合国教科文组织先后增加了线性文化遗产、非物质文化遗产、记忆遗产三种遗产项目作为世界文化遗产的延伸。我国有多项遗产被列入,如下表所示(部分)。这一做法()

遗产种类 中国入选的典型代表

线性文化遗产 丝绸之路、大运河等

非物质文化遗产 昆曲、龙泉青瓷传统烧制技艺等

记忆遗产 清代科举大金榜、《本草纲目》、南京大屠杀档案、甲骨文等

A.体现了中国文化领先世界 B.维护了文化遗产的民族性与多样性

C.提升了文化遗产真实性 D.展现了中国保护文化遗产的坚定性

二、非选择题(本题共4小题,17题14分,18题12分,19题12分,20题14分,共52分)

17.【东亚文化圈与文化自信】

材料一东亚中华文化圈是古代东亚地区以中国为地理中心、以中华文化为文化内核形成的包括日本、朝鲜、越南在内的儒家文化圈。东亚文化圈在唐代的最终形成是唐文化对中国文化发展的一大贡献。因此,唐对外开放的深远意义在于促进了东亚区域的共同发展,使中华文化自身的发展有了更坚实的环境依托和文化依托。总之,在唐代经济繁荣、文化昌盛、国威远播等诸层表象的背后活跃着对外开放这一积极因素,正是因为唐对外开放,广泛吸纳域外优秀文明成果,才最终孕育、产生了高度发展的唐代文明。

-摘编自唐刚猛《唐代的对外开放与经济文化的繁荣》

材料二隋唐以后,东亚汉文化圈并非是中国一个国家创造的文化,而是东亚国家特别是东方的朝鲜、日本、越南等国家与中国共同创造的文化。东亚各国在接受汉文化的同时,根据本国的需要而有所取舍,总之,在接受华夏汉文化的同时,东亚各国并未失去其文明的个性。可以说汉文化的生命力是由汉字文化圈的各个富有个性的文化单元来维系的。而华夏文明也从周边各国获得了新鲜的文化血液。

-摘编自袁行霈主编的《中华文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代东亚文化圈形成的主要原因。

(2)综合材料一、二概括东亚文化圈的特点。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一东汉以来,分布在西、北边疆的少数民族陆续向内地迁徙,内迁的少数民族很多,迁徙持续不断,此起彼伏。北方汉族人口向江南、西北和东北地区大规模流亡迁徙。魏晋时期,汉族统治者为了加强对各少数民族的控制,并补充内地居民的不足,经常招引或强制他们入居内地......与汉人杂居的少数民族与汉人一样要纳租调、服劳役,即“服事供职,同于编户”。十六国时期,北方政权多为少数民族所建立,兴亡不定,冲突激烈,他们大多推行汉族传统政治制度。

-摘编自王子今、方光华《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料二日耳曼人的家乡在欧洲北部,他们不断向西迁徙,公元2世纪开始居住在罗马帝国的东部和北部边境。376年,日耳曼人当中的东哥特人在匈奴人西进的压力下,向东罗马帝国皇帝请求许可他们成为帝国的臣民,并许诺提供赋税和军队。戏剧性的是,他们在两年后打败了不可战胜的罗马军团。几年后,日耳曼人中最著名的西哥特人也开始了大迁徙。6世纪,西哥特人在西班牙建立的王国日渐兴盛。东哥特人所建立的王国则包括多瑙河沿岸的多个行省和意大利。英格兰、法兰西、德意志也由日耳曼人各支所建立。法兰克国王克洛维在496年接受了基督教的洗礼。589年西哥特国王卡列德宣布基督教为国教。

-摘编自【英】诺曼·戴维斯《欧洲史》(上卷)等

(1)据材料一,概括魏晋南北朝时期民族迁徙的表现,并结合所学知识,简析其所产生的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,简述日耳曼人迁徙对中世纪西欧社会发展所带来的影响。

(3)据材料并结合所学知识,概括2-6世纪中西方历史发展的共同特征。

19.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一福建茶叶大规模种植开始于唐代。宋元时期,茶叶成为重要的经济作物。当时茶叶“出于闽中者,尤天下之所嗜”。以北苑为代表的建安茶园被列为官茶园。北苑茶品种繁多,《东溪试茶录》中记:“茶之名有七,一曰白叶茶、次曰甘叶茶、三日早茶、四日细叶茶、五日稽茶、六曰晚茶、七曰丛茶。”制作贡茶的茶叶取用早茶以上的茶种,其制作过程十分讲究,也特别奢靡。《宋史·食货志》记载,北宋大观年后,建茶岁贡20余万斤。除上贡朝廷外,还有大量销售。南宋以后,建茶产量更是剧增。《宋会要辑稿·茶号》《中兴会要》载,南宋初年建茶岁额89万斤,后来更突破百万斤大关。产量的剧增说明当时植茶面积愈来愈大。......鸦片战争后,福建茶叶生产在商品经济大潮下迅猛发展。1853年,朝廷准许闽江上游茶叶改由福州海运出口。洋行买办内地收购茶叶制度的实行,直接将内地茶叶经济与沿海茶叶贸易对接起来。1858年,外商到中国内地购货出洋只要缴纳一次2.5%的子口税,极大降低了从武夷山运茶出洋的成本。19世纪70年代晚期,福州茶叶输出居全国之首,走向茶叶贸易的鼎盛时期。

-摘编自刘锡涛《试探福建茶叶生产及近代茶叶外贸鼎盛的原因》

材料二地理大发现之后,茶得以进入西方并于17世纪上半叶进入英国,1657年,英国商人托马斯·加威首次将茶引入咖啡馆,宣传饮茶能延年益寿,醒脑提神,治疗心脏与胃肠功能衰退,促进食欲,增强消化能力,能治疗水肿坏血,预防传染。当时人认为两者均具有“万能良药”的性质,并无优劣区别。1675年、1676年斯图亚特王朝借助社会对咖啡的抵制两次下令关闭咖啡馆。进入18世纪后,茶在中产阶级家庭逐渐普及,饮茶者在家中备好茶叶与茶具,饮茶日益渗入家庭生活。凯瑟琳王后、玛丽二世与安妮女王均喜爱饮茶,持续的示范效应促进了饮茶风气在贵族女性中的传播......世界贸易格局的变化促进了茶的传播,英国在东亚积极开拓市场,逐渐与产茶国家之间建立了稳定的贸易关系,英国东印度公司的贸易条件也得到改善。1690年,英国输入茶叶4万磅,1712年英国输入茶叶已增长到约16万磅;1717年,茶叶“已经代替丝绸成为贸易中的主要货品”......茶叶成为英国东印度公司的业务重心,茶叶贸易亦是英国财政的重要来源,英国社会鼓励消费茶叶。

-摘编自刘章才《茶与咖啡在近代英国的竞争》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋元时期福建茶叶生产的特点,并分析近代福建茶业贸易走向鼎盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国饮茶流行的原因。

20.文化碰撞与交流

第一次世界大战对欧洲造成巨大的毁灭,以及俄国十月革命的胜利,引发世界范围对欧洲文明的信仰危机。民国时期,中国思想界掀起中西文化论争。东方文化派认为“大海对岸那边有好几万万人愁着物质文明破产,哀哀欲绝的喊救命,等着我们去超拔(解救)他们”。西化派认为“百分之一百的全盘西化,不但可能,而且是一个较为完善缺少危险的文化出路”。毛泽东提出新民主主义的文化纲领,认为中国新文化“不能离开共产主义思担的领导”,也“决不能主观地公式地应用它”,要建设“民族的科学的大众的文化”,实际上为中西文化论争做了应答和总结。

一战后印度诗人泰戈尔曾周游欧美各国发表演讲,主张用东方“人生精神满足的智慧”去矫正西方人的“物欲无厌追求”。甘地接受了法国大革命“自由、平等、博爱”的思想,并把它与印度传统宗教哲学结合起来,创立了非暴力学说,号召恢复手工生产以抗拒西方的工业资本主义。尼赫鲁深受西方科学精神的影响,主张发展大工业,与甘地共同领导了民族独立运动。

-摘编自《中国文化论争》《印度通史》等围绕“本土文化与外来文化碰撞与交流”,结合所学,解读上述材料。要求:提取信息充分,史论结合,逻辑清晰。

2024—2025学年度河南省新密市高二下学期期中考试历史试题答案

1.A

2.A

3.B

4.D

5.B

6.B

7.B

8.D

9.A

10.C

11.C

12.C

13.D

14.C

15.D

16.B

17.(1)原因:唐朝安定统一、经济繁荣、文化昌盛、国威远播;统治阶级开放包容的文化政策;唐朝的制度创新与思想传承;隋唐以来的民族交融与对外交往;对外交通发达(海陆并举);中华文化长期以来占据世界领先地位。

(2)特点:以中国为地理中心、以中华文化为文化内核(统一性);由东亚各国共同创造;东亚各国保持了其文明的个性(多元性、创新性);在互动交流中共同进步(开放性、包容性)。

18.(1)表现:少数民族与汉族双向迁徙(北方少数民族由边疆向中原内迁,汉族由中原向四方迁徙);形成杂居局面;民族迁徙的浪潮持续不断。

原因:统治者的民族政策;躲避战乱的需要;北方政权更迭频繁;自然灾害的影响。

(2)影响:一定程度上导致了中世纪西欧政治的分裂;基督教与政权相结合,进一步促进基督教地位的提升;有利于民族国家的形成;促进区域文化交融与认同。

(3)共同特征:都出现游牧民族向农耕地区大规模迁徙的现象;迁徙民族建立众多政权,国家由统一走向分裂;都接受被征服者的先进文明。

19.(1)特点:茶叶成为重要的经济作物;官营与民营并存;品种丰富(品种繁多);制茶工艺精湛,品质上乘;种植面积广规模大产量多。

原因:朝廷准许闽江上游茶叶改由福州海运出口;洋行买办内地收购茶叶制度的实行;外商到中国内地购货出洋成本的降低。

(2)原因:商人对饮茶功效的宣传;复辟王权对咖啡文化的打压;王公贵族的示范效应;世界市场的发展;东印度公司的推动;政府及社会舆论的支持。

20.示例:近代以来,向西方学习以救亡图存逐渐成为中华文化的潮流。第一次世界大战造成了巨大灾难,引发中国思想界对西方文明的反思,出现中西文化论争。东方文化派主张用中国传统文化拯救西方文明;受新文化运动影响,西化派认为全盘西化是中国的出路。十月革命后,马克思主义广泛传播,在革命探索中,毛泽东提出新民主主义的文化纲领,即以马克思主义为指导并与中国实际相结合,批判地继承中国传统文化,为人民大众服务。中国文化与外来文化的碰撞和交流,为中国共产党找到适合国情的发展之路创造了条件。

印度沦为英国殖民地的过程中,受到殖民者的文化侵略,同时传统文化仍具有强大的影响力。一战后,泰戈尔提出以东方精神文明解决西方过分追求物质文明的弊端;甘地、尼赫鲁等民族资产阶级领袖借助传统的哲学思想和西方的意识形态来反抗殖民统治,组织民众开展了非暴力不合作运动,但对工业化的态度存在分歧。印度文化与外来文化的碰撞和交流,为民族独立提供了思想条件,印度现代化道路仍在探寻中。

综上,两国都是在遭遇殖民侵略过程中,经历了本土文化与外来文化的碰撞与交流。因历史传统、近代社会状况等方面的差异,民族文化的发展之路也不同。

考试范围:选择性必修三;考试时间75分钟

一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分)

1.图1、图2分别为1955~1956年拍摄的动画片《神笔》《骄傲的将军》的剧照,两部影片融入了中国传统戏曲、诗画等元素,在世界影坛上独树一帜。这体现出新中国艺术创作()

A.探索民族化道路的取向 B.以进入世界市场为主要目标

C.摆脱外来艺术形式影响 D.服务于对外开放的基本国策

中国传统文化源远流长......西汉张骞开辟丝绸之路,唐朝玄奘西行取经,明代郑和多次领导西洋之旅,明清之际先进知识分子助推“西学东渐”。这表明中国古代文化()

A具有开放性和包容性B.内涵丰富博大精深

C.具有鲜明的民族特色 D.在传承中赓续更新

3.古代埃及王表通常是指按照年代次序罗列统治者形象、名字和头衔的文献。约公元前3200年至公元前3000年之间,王表中的大量王名写于王名框中,王名框上一般刻画有代表荷鲁斯神的鹰隼形象。新王国(前1550~前1069)时期,王表形制臻于成熟。据此可知,古代埃及王表()

A.说明了象形文字的缘起 B.融合了宗教与王权的观念

C.呈现了埃及神庙的兴衰 D.展示了分裂与统一的场景

4.自6世纪末开始,以斯拉夫人为主体的北方族群大批涌入拜占庭帝国,为使新移民与原住民族和平共处,拜占庭皇帝不得不在新颁布的法律中吸收前者的某些习惯法。据此可知()

A.斯拉夫人促进了大陆法系的形成 B.北方族群文化逐渐占据主流地位

C.习惯法逐步成为罗马法的主要部分 D.拜占庭帝国的立法文化具有包容性

5.15世纪中期,朝鲜王朝组织编纂《高丽史》,按照“世家”“列传”“志”“年表”等体例进行编写,较详细地记载了高丽王朝时期重要人物的事迹和当时的政治、经济、文化状况,是研究高丽王朝历史的重要典籍。这说明()

A.文献史料的记载真实可信 B.朝鲜受到中华文化的影响

C.朝鲜开始与中国建立联系 D.高丽王朝史学成就非常高

6.下表为某学者在研究古代历史过程中搜集整理的史料,据此可知,他研究的主题是

史料1 印欧人在进入西亚、西欧、北欧和印度的广大地区后,与当地居民融合,发展成为新的居民

史料2 古代印欧人在大规模迁徙中,与所到地区农耕民族交融,导致了新的文化区域的形成

史料3 匈奴人刘渊建立前赵政权,追尊蜀汉后主刘禅为孝怀皇帝,立汉高祖以下三祖五宗神主而祭之

A.人口迁徙促进区域开发 B.民族交融推动文化认同

C.战乱频繁导致人口流动 D.世界人口结构发生改变

7.美国一些官员证实:“没有华工,就没有美国西部的垦殖”,“是华人教会了美国人如何栽种、培育、收获果园和庭园里的作物。”“华工使荒地变成良田,使整个加州变成一座花园、一个果木园。”“如果没有华工的辛勤劳动,加州的开拓和发展要推迟几十年”。这主要反映出华工()

A.具有吃苦耐劳的精神 B.为美国发展做出了重要贡献

C.积极融入当地,参与当地建设 D.促进了中美文化交流

8.下图为1990年以来世界难民和寻求庇护者流向分布情况,这反映了()

A.中低收入经济体是难民主要输出国 B.新世纪以来国际政治局势剧烈动荡

C.高收入经济体缺乏吸纳难民的能力 D.中等收入经济体接纳了大部分难民

9.据考古发现,河南殷王武丁配偶“妇好”墓中出土随葬器物1928件,其中礼器、仪杖、日用器、装饰品等各类玉器756件,占出土器物总数的29.2%,这批玉器玉料基本上都产自新疆。这说明了()

A.西域与内地之间的交往历史久远 B.商品交换是联结东西方的重要纽带

C.丝绸之路加强了中原与西域联系 D.早期的民族迁徙推动了东西方交流

10.欧洲人对香料喜之若狂,这一习惯持续到17世纪中叶,此后,咖啡、巧克力、茶叶和糖作为殖民地的物品,成为远洋贸易的主要对象,开始成为人们饮食生活中的新宠,欧洲又形成了一种全新的饮食口味。这种变化表明()

A.殖民扩张导致欧洲生活方式日益东方化

B.价格革命开辟有利于各地文明交流融合

C.新航路开辟有利于各地文明的交流融合

D.工业革命大大增加了欧洲的原材料进口

11.1294年,统治中心在波斯的伊利汗国为摆脱财政危机,开始模仿元朝使用雕版印刷纸币。到了14世纪,印刷术经由波斯传入了欧洲。材料可用于说明()

A.元朝纸币成为世界通用货币 B.元朝造纸术、印刷术西传

C.蒙古西征对文化传播的影响 D.波斯成为西学东渐的桥梁

12.在欧洲封建统治者眼里,拿破仑始终是一个扩散“1789年瘟疫”的暴发户。以下史实最能体现这一观点的是()

A.进行军事政变 B.建立第一帝国 C.颁布《民法典》 D.打退反法同盟

13.20世纪以来,在加勒比群岛,板球虽是英式运动项目,却根植于“豁达、友爱、嬉戏、夸张、娱乐”的本土街头文化,并成为展示民族特色的武器。这反映了该地区()

A.大众体育运动的盛行 B.殖民主义的根深蒂固

C.全球性文化交流受阻 D.民族文化自信的增强

14.明代是白鹿洞书院发展的兴盛时期,书院的建设工作由官方主导,书院洞主多由政府官员兼任,该书院还仿照府、州、县学设立生员名额。明代书院这一特点反映出()

A.书院属性的弱化 B.官府大力支持民间教育

C.集权政治的发展 D.科举考试方式的革新

15.近年来,中外文化遗产双边合作项目取得丰硕成果,如参与柬埔寨吴哥古迹、乌兹别克斯坦希瓦古城和尼泊尔、缅甸震后历史古迹保护修复,与洪都拉斯、肯尼亚联合考古等,我国还持续加大文化遗产多边国际合作的推进力度,其中尤以2019年亚洲文明对话大会上提出的亚洲文化遗产保护行动倡议最具代表性。这些举措()

①表明改革文化遗产全球治理机制成为共识

②体现了我国守护人类共同财富的责任与担当

③有利于传承民族文化和维护世界文化多样性

④为人类命运共同体建设注入更多人文内涵

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

16.联合国教科文组织先后增加了线性文化遗产、非物质文化遗产、记忆遗产三种遗产项目作为世界文化遗产的延伸。我国有多项遗产被列入,如下表所示(部分)。这一做法()

遗产种类 中国入选的典型代表

线性文化遗产 丝绸之路、大运河等

非物质文化遗产 昆曲、龙泉青瓷传统烧制技艺等

记忆遗产 清代科举大金榜、《本草纲目》、南京大屠杀档案、甲骨文等

A.体现了中国文化领先世界 B.维护了文化遗产的民族性与多样性

C.提升了文化遗产真实性 D.展现了中国保护文化遗产的坚定性

二、非选择题(本题共4小题,17题14分,18题12分,19题12分,20题14分,共52分)

17.【东亚文化圈与文化自信】

材料一东亚中华文化圈是古代东亚地区以中国为地理中心、以中华文化为文化内核形成的包括日本、朝鲜、越南在内的儒家文化圈。东亚文化圈在唐代的最终形成是唐文化对中国文化发展的一大贡献。因此,唐对外开放的深远意义在于促进了东亚区域的共同发展,使中华文化自身的发展有了更坚实的环境依托和文化依托。总之,在唐代经济繁荣、文化昌盛、国威远播等诸层表象的背后活跃着对外开放这一积极因素,正是因为唐对外开放,广泛吸纳域外优秀文明成果,才最终孕育、产生了高度发展的唐代文明。

-摘编自唐刚猛《唐代的对外开放与经济文化的繁荣》

材料二隋唐以后,东亚汉文化圈并非是中国一个国家创造的文化,而是东亚国家特别是东方的朝鲜、日本、越南等国家与中国共同创造的文化。东亚各国在接受汉文化的同时,根据本国的需要而有所取舍,总之,在接受华夏汉文化的同时,东亚各国并未失去其文明的个性。可以说汉文化的生命力是由汉字文化圈的各个富有个性的文化单元来维系的。而华夏文明也从周边各国获得了新鲜的文化血液。

-摘编自袁行霈主编的《中华文明史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐代东亚文化圈形成的主要原因。

(2)综合材料一、二概括东亚文化圈的特点。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一东汉以来,分布在西、北边疆的少数民族陆续向内地迁徙,内迁的少数民族很多,迁徙持续不断,此起彼伏。北方汉族人口向江南、西北和东北地区大规模流亡迁徙。魏晋时期,汉族统治者为了加强对各少数民族的控制,并补充内地居民的不足,经常招引或强制他们入居内地......与汉人杂居的少数民族与汉人一样要纳租调、服劳役,即“服事供职,同于编户”。十六国时期,北方政权多为少数民族所建立,兴亡不定,冲突激烈,他们大多推行汉族传统政治制度。

-摘编自王子今、方光华《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料二日耳曼人的家乡在欧洲北部,他们不断向西迁徙,公元2世纪开始居住在罗马帝国的东部和北部边境。376年,日耳曼人当中的东哥特人在匈奴人西进的压力下,向东罗马帝国皇帝请求许可他们成为帝国的臣民,并许诺提供赋税和军队。戏剧性的是,他们在两年后打败了不可战胜的罗马军团。几年后,日耳曼人中最著名的西哥特人也开始了大迁徙。6世纪,西哥特人在西班牙建立的王国日渐兴盛。东哥特人所建立的王国则包括多瑙河沿岸的多个行省和意大利。英格兰、法兰西、德意志也由日耳曼人各支所建立。法兰克国王克洛维在496年接受了基督教的洗礼。589年西哥特国王卡列德宣布基督教为国教。

-摘编自【英】诺曼·戴维斯《欧洲史》(上卷)等

(1)据材料一,概括魏晋南北朝时期民族迁徙的表现,并结合所学知识,简析其所产生的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,简述日耳曼人迁徙对中世纪西欧社会发展所带来的影响。

(3)据材料并结合所学知识,概括2-6世纪中西方历史发展的共同特征。

19.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一福建茶叶大规模种植开始于唐代。宋元时期,茶叶成为重要的经济作物。当时茶叶“出于闽中者,尤天下之所嗜”。以北苑为代表的建安茶园被列为官茶园。北苑茶品种繁多,《东溪试茶录》中记:“茶之名有七,一曰白叶茶、次曰甘叶茶、三日早茶、四日细叶茶、五日稽茶、六曰晚茶、七曰丛茶。”制作贡茶的茶叶取用早茶以上的茶种,其制作过程十分讲究,也特别奢靡。《宋史·食货志》记载,北宋大观年后,建茶岁贡20余万斤。除上贡朝廷外,还有大量销售。南宋以后,建茶产量更是剧增。《宋会要辑稿·茶号》《中兴会要》载,南宋初年建茶岁额89万斤,后来更突破百万斤大关。产量的剧增说明当时植茶面积愈来愈大。......鸦片战争后,福建茶叶生产在商品经济大潮下迅猛发展。1853年,朝廷准许闽江上游茶叶改由福州海运出口。洋行买办内地收购茶叶制度的实行,直接将内地茶叶经济与沿海茶叶贸易对接起来。1858年,外商到中国内地购货出洋只要缴纳一次2.5%的子口税,极大降低了从武夷山运茶出洋的成本。19世纪70年代晚期,福州茶叶输出居全国之首,走向茶叶贸易的鼎盛时期。

-摘编自刘锡涛《试探福建茶叶生产及近代茶叶外贸鼎盛的原因》

材料二地理大发现之后,茶得以进入西方并于17世纪上半叶进入英国,1657年,英国商人托马斯·加威首次将茶引入咖啡馆,宣传饮茶能延年益寿,醒脑提神,治疗心脏与胃肠功能衰退,促进食欲,增强消化能力,能治疗水肿坏血,预防传染。当时人认为两者均具有“万能良药”的性质,并无优劣区别。1675年、1676年斯图亚特王朝借助社会对咖啡的抵制两次下令关闭咖啡馆。进入18世纪后,茶在中产阶级家庭逐渐普及,饮茶者在家中备好茶叶与茶具,饮茶日益渗入家庭生活。凯瑟琳王后、玛丽二世与安妮女王均喜爱饮茶,持续的示范效应促进了饮茶风气在贵族女性中的传播......世界贸易格局的变化促进了茶的传播,英国在东亚积极开拓市场,逐渐与产茶国家之间建立了稳定的贸易关系,英国东印度公司的贸易条件也得到改善。1690年,英国输入茶叶4万磅,1712年英国输入茶叶已增长到约16万磅;1717年,茶叶“已经代替丝绸成为贸易中的主要货品”......茶叶成为英国东印度公司的业务重心,茶叶贸易亦是英国财政的重要来源,英国社会鼓励消费茶叶。

-摘编自刘章才《茶与咖啡在近代英国的竞争》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋元时期福建茶叶生产的特点,并分析近代福建茶业贸易走向鼎盛的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国饮茶流行的原因。

20.文化碰撞与交流

第一次世界大战对欧洲造成巨大的毁灭,以及俄国十月革命的胜利,引发世界范围对欧洲文明的信仰危机。民国时期,中国思想界掀起中西文化论争。东方文化派认为“大海对岸那边有好几万万人愁着物质文明破产,哀哀欲绝的喊救命,等着我们去超拔(解救)他们”。西化派认为“百分之一百的全盘西化,不但可能,而且是一个较为完善缺少危险的文化出路”。毛泽东提出新民主主义的文化纲领,认为中国新文化“不能离开共产主义思担的领导”,也“决不能主观地公式地应用它”,要建设“民族的科学的大众的文化”,实际上为中西文化论争做了应答和总结。

一战后印度诗人泰戈尔曾周游欧美各国发表演讲,主张用东方“人生精神满足的智慧”去矫正西方人的“物欲无厌追求”。甘地接受了法国大革命“自由、平等、博爱”的思想,并把它与印度传统宗教哲学结合起来,创立了非暴力学说,号召恢复手工生产以抗拒西方的工业资本主义。尼赫鲁深受西方科学精神的影响,主张发展大工业,与甘地共同领导了民族独立运动。

-摘编自《中国文化论争》《印度通史》等围绕“本土文化与外来文化碰撞与交流”,结合所学,解读上述材料。要求:提取信息充分,史论结合,逻辑清晰。

2024—2025学年度河南省新密市高二下学期期中考试历史试题答案

1.A

2.A

3.B

4.D

5.B

6.B

7.B

8.D

9.A

10.C

11.C

12.C

13.D

14.C

15.D

16.B

17.(1)原因:唐朝安定统一、经济繁荣、文化昌盛、国威远播;统治阶级开放包容的文化政策;唐朝的制度创新与思想传承;隋唐以来的民族交融与对外交往;对外交通发达(海陆并举);中华文化长期以来占据世界领先地位。

(2)特点:以中国为地理中心、以中华文化为文化内核(统一性);由东亚各国共同创造;东亚各国保持了其文明的个性(多元性、创新性);在互动交流中共同进步(开放性、包容性)。

18.(1)表现:少数民族与汉族双向迁徙(北方少数民族由边疆向中原内迁,汉族由中原向四方迁徙);形成杂居局面;民族迁徙的浪潮持续不断。

原因:统治者的民族政策;躲避战乱的需要;北方政权更迭频繁;自然灾害的影响。

(2)影响:一定程度上导致了中世纪西欧政治的分裂;基督教与政权相结合,进一步促进基督教地位的提升;有利于民族国家的形成;促进区域文化交融与认同。

(3)共同特征:都出现游牧民族向农耕地区大规模迁徙的现象;迁徙民族建立众多政权,国家由统一走向分裂;都接受被征服者的先进文明。

19.(1)特点:茶叶成为重要的经济作物;官营与民营并存;品种丰富(品种繁多);制茶工艺精湛,品质上乘;种植面积广规模大产量多。

原因:朝廷准许闽江上游茶叶改由福州海运出口;洋行买办内地收购茶叶制度的实行;外商到中国内地购货出洋成本的降低。

(2)原因:商人对饮茶功效的宣传;复辟王权对咖啡文化的打压;王公贵族的示范效应;世界市场的发展;东印度公司的推动;政府及社会舆论的支持。

20.示例:近代以来,向西方学习以救亡图存逐渐成为中华文化的潮流。第一次世界大战造成了巨大灾难,引发中国思想界对西方文明的反思,出现中西文化论争。东方文化派主张用中国传统文化拯救西方文明;受新文化运动影响,西化派认为全盘西化是中国的出路。十月革命后,马克思主义广泛传播,在革命探索中,毛泽东提出新民主主义的文化纲领,即以马克思主义为指导并与中国实际相结合,批判地继承中国传统文化,为人民大众服务。中国文化与外来文化的碰撞和交流,为中国共产党找到适合国情的发展之路创造了条件。

印度沦为英国殖民地的过程中,受到殖民者的文化侵略,同时传统文化仍具有强大的影响力。一战后,泰戈尔提出以东方精神文明解决西方过分追求物质文明的弊端;甘地、尼赫鲁等民族资产阶级领袖借助传统的哲学思想和西方的意识形态来反抗殖民统治,组织民众开展了非暴力不合作运动,但对工业化的态度存在分歧。印度文化与外来文化的碰撞和交流,为民族独立提供了思想条件,印度现代化道路仍在探寻中。

综上,两国都是在遭遇殖民侵略过程中,经历了本土文化与外来文化的碰撞与交流。因历史传统、近代社会状况等方面的差异,民族文化的发展之路也不同。

同课章节目录