青海省海南藏族自治州高级中学2024—2025学年度高二下学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 青海省海南藏族自治州高级中学2024—2025学年度高二下学期期中考试历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 29.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 00:57:21 | ||

图片预览

文档简介

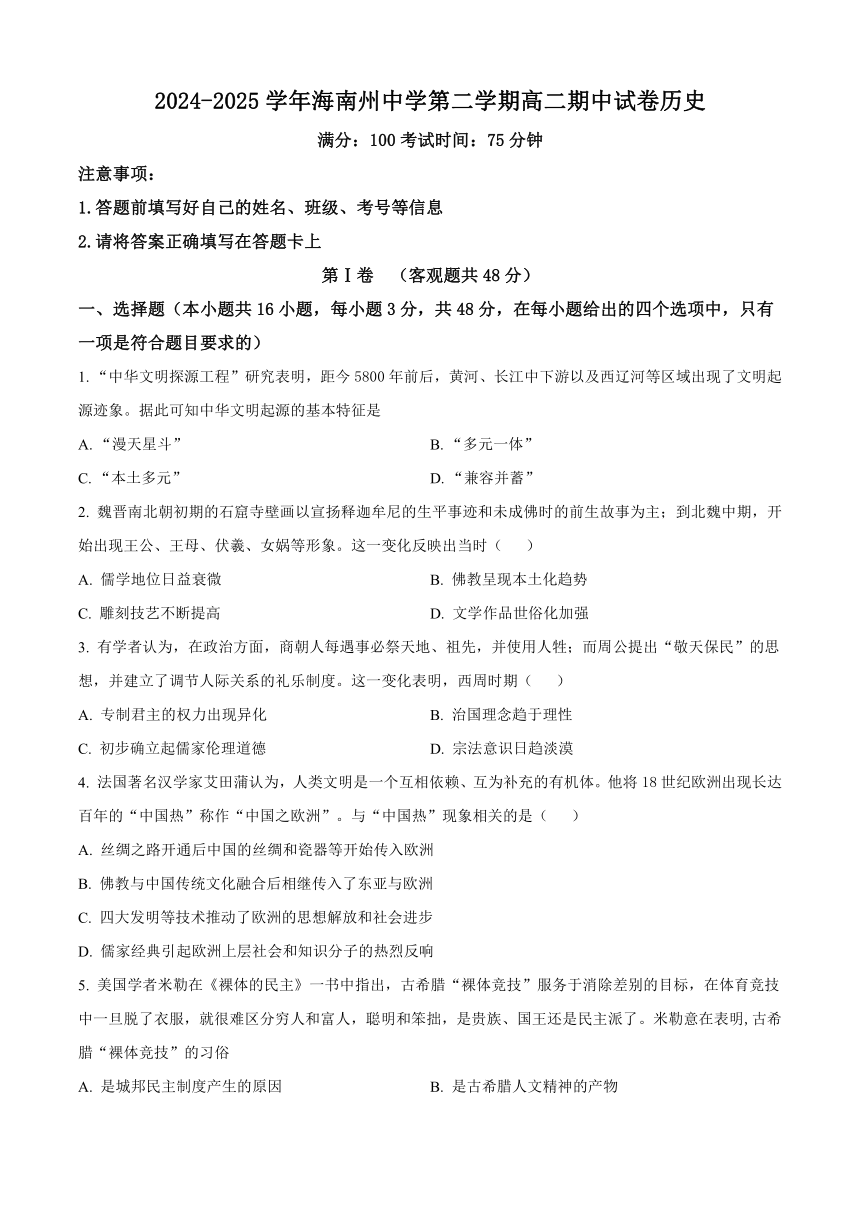

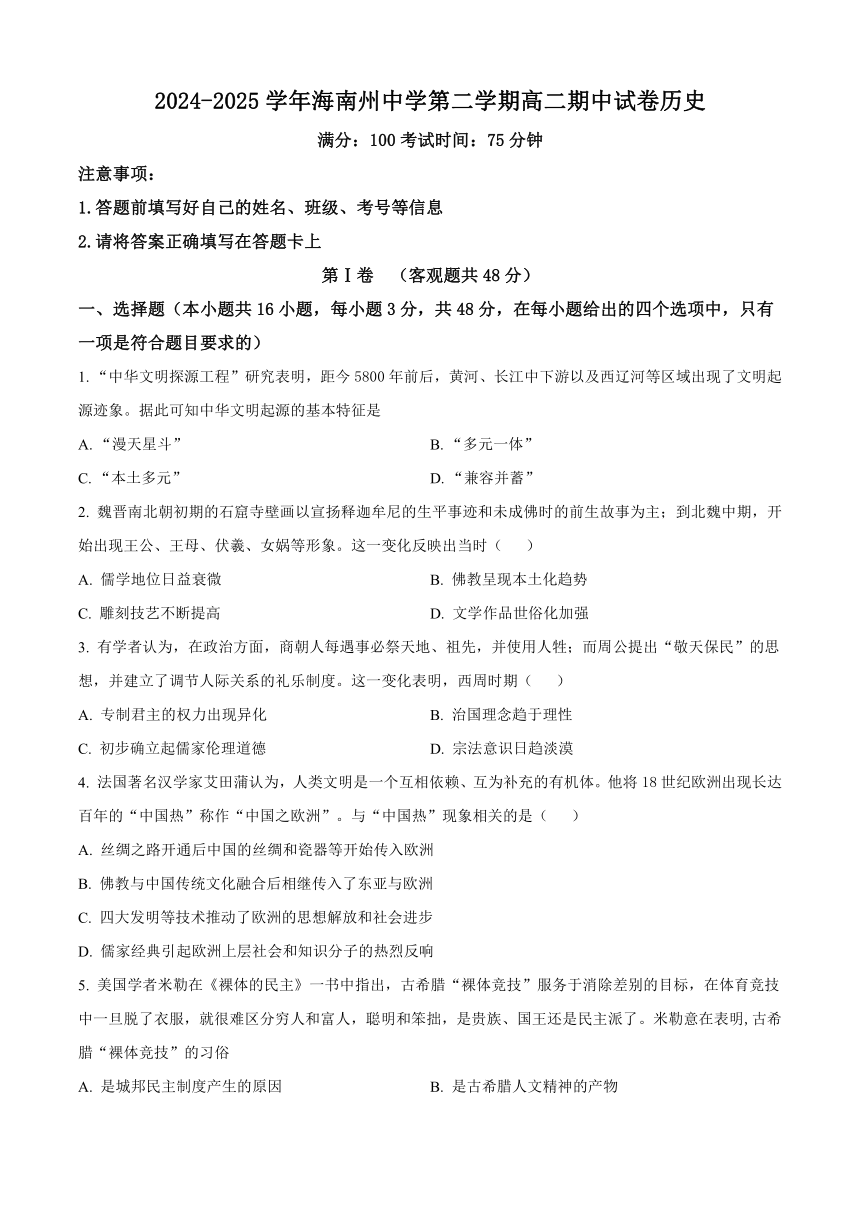

2024-2025学年海南州中学第二学期高二期中试卷历史

满分:100考试时间:75分钟

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第Ⅰ卷 (客观题共48分)

一、选择题(本小题共16小题,每小题3分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1. “中华文明探源工程”研究表明,距今5800年前后,黄河、长江中下游以及西辽河等区域出现了文明起源迹象。据此可知中华文明起源的基本特征是

A. “漫天星斗” B. “多元一体”

C. “本土多元” D. “兼容并蓄”

2. 魏晋南北朝初期的石窟寺壁画以宣扬释迦牟尼的生平事迹和未成佛时的前生故事为主;到北魏中期,开始出现王公、王母、伏羲、女娲等形象。这一变化反映出当时( )

A. 儒学地位日益衰微 B. 佛教呈现本土化趋势

C. 雕刻技艺不断提高 D. 文学作品世俗化加强

3. 有学者认为,在政治方面,商朝人每遇事必祭天地、祖先,并使用人牲;而周公提出“敬天保民”的思想,并建立了调节人际关系的礼乐制度。这一变化表明,西周时期( )

A. 专制君主的权力出现异化 B. 治国理念趋于理性

C. 初步确立起儒家伦理道德 D. 宗法意识日趋淡漠

4. 法国著名汉学家艾田蒲认为,人类文明是一个互相依赖、互为补充的有机体。他将18世纪欧洲出现长达百年的“中国热”称作“中国之欧洲”。与“中国热”现象相关的是( )

A. 丝绸之路开通后中国的丝绸和瓷器等开始传入欧洲

B. 佛教与中国传统文化融合后相继传入了东亚与欧洲

C. 四大发明等技术推动了欧洲的思想解放和社会进步

D. 儒家经典引起欧洲上层社会和知识分子的热烈反响

5. 美国学者米勒在《裸体的民主》一书中指出,古希腊“裸体竞技”服务于消除差别的目标,在体育竞技中一旦脱了衣服,就很难区分穷人和富人,聪明和笨拙,是贵族、国王还是民主派了。米勒意在表明,古希腊“裸体竞技”的习俗

A. 是城邦民主制度产生的原因 B. 是古希腊人文精神的产物

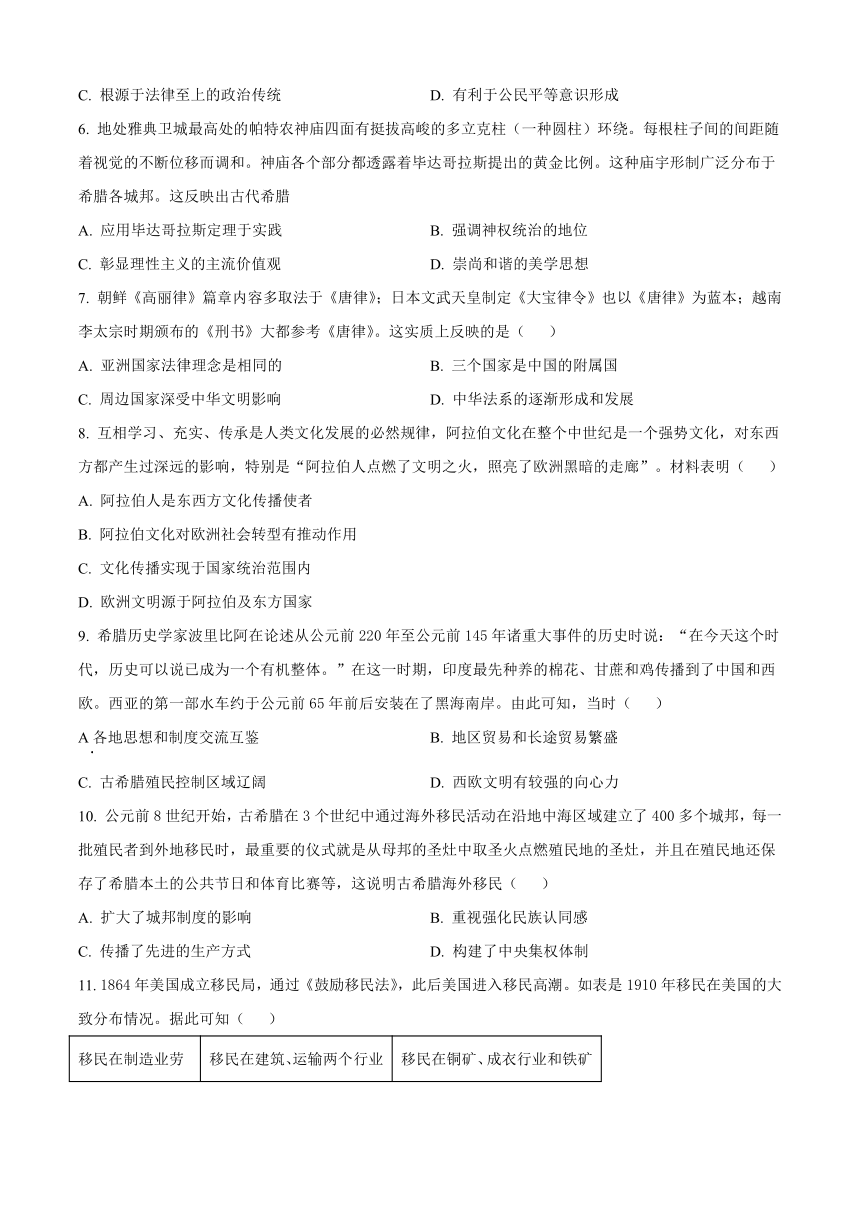

C. 根源于法律至上的政治传统 D. 有利于公民平等意识形成

6. 地处雅典卫城最高处的帕特农神庙四面有挺拔高峻的多立克柱(一种圆柱)环绕。每根柱子间的间距随着视觉的不断位移而调和。神庙各个部分都透露着毕达哥拉斯提出的黄金比例。这种庙宇形制广泛分布于希腊各城邦。这反映出古代希腊

A. 应用毕达哥拉斯定理于实践 B. 强调神权统治的地位

C. 彰显理性主义的主流价值观 D. 崇尚和谐的美学思想

7. 朝鲜《高丽律》篇章内容多取法于《唐律》;日本文武天皇制定《大宝律令》也以《唐律》为蓝本;越南李太宗时期颁布的《刑书》大都参考《唐律》。这实质上反映的是( )

A. 亚洲国家法律理念是相同的 B. 三个国家是中国的附属国

C. 周边国家深受中华文明影响 D. 中华法系的逐渐形成和发展

8. 互相学习、充实、传承是人类文化发展的必然规律,阿拉伯文化在整个中世纪是一个强势文化,对东西方都产生过深远的影响,特别是“阿拉伯人点燃了文明之火,照亮了欧洲黑暗的走廊”。材料表明( )

A. 阿拉伯人是东西方文化传播使者

B. 阿拉伯文化对欧洲社会转型有推动作用

C. 文化传播实现于国家统治范围内

D. 欧洲文明源于阿拉伯及东方国家

9. 希腊历史学家波里比阿在论述从公元前220年至公元前145年诸重大事件的历史时说:“在今天这个时代,历史可以说已成为一个有机整体。”在这一时期,印度最先种养的棉花、甘蔗和鸡传播到了中国和西欧。西亚的第一部水车约于公元前65年前后安装在了黑海南岸。由此可知,当时( )

A各地思想和制度交流互鉴 B. 地区贸易和长途贸易繁盛

C. 古希腊殖民控制区域辽阔 D. 西欧文明有较强的向心力

10. 公元前8世纪开始,古希腊在3个世纪中通过海外移民活动在沿地中海区域建立了400多个城邦,每一批殖民者到外地移民时,最重要的仪式就是从母邦的圣灶中取圣火点燃殖民地的圣灶,并且在殖民地还保存了希腊本土的公共节日和体育比赛等,这说明古希腊海外移民( )

A. 扩大了城邦制度的影响 B. 重视强化民族认同感

C. 传播了先进的生产方式 D. 构建了中央集权体制

11. 1864年美国成立移民局,通过《鼓励移民法》,此后美国进入移民高潮。如表是1910年移民在美国的大致分布情况。据此可知( )

移民在制造业劳动力的占比 移民在建筑、运输两个行业劳动力占比 移民在铜矿、成衣行业和铁矿业的劳动力占比

1/3以上 1/4多 2/3或更多

A. 欧洲列强对美洲侵略加剧 B. 美国掀起全球人口流动潮

C. 美国工业生产规模的扩大 D. 移民促进了美国的工业化

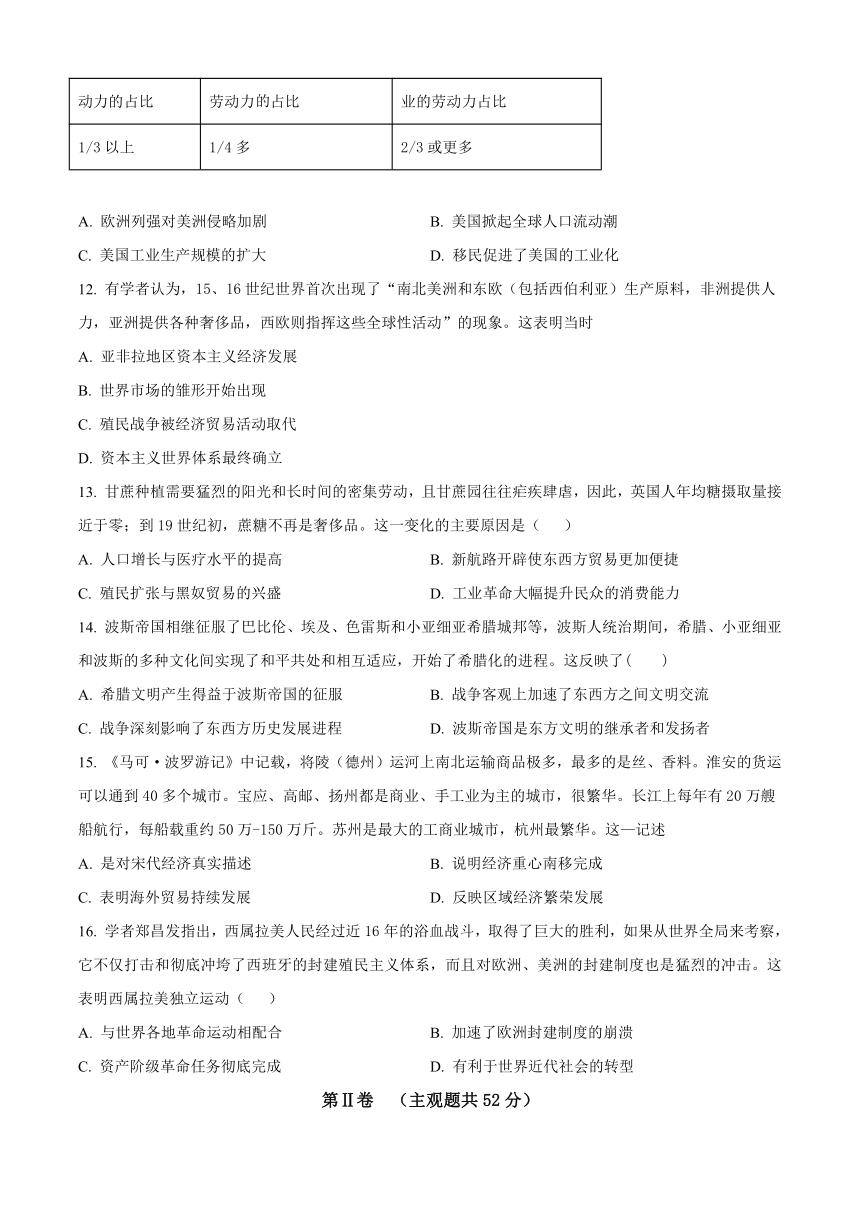

12. 有学者认为,15、16世纪世界首次出现了“南北美洲和东欧(包括西伯利亚)生产原料,非洲提供人力,亚洲提供各种奢侈品,西欧则指挥这些全球性活动”的现象。这表明当时

A. 亚非拉地区资本主义经济发展

B. 世界市场的雏形开始出现

C. 殖民战争被经济贸易活动取代

D. 资本主义世界体系最终确立

13. 甘蔗种植需要猛烈的阳光和长时间的密集劳动,且甘蔗园往往疟疾肆虐,因此,英国人年均糖摄取量接近于零;到19世纪初,蔗糖不再是奢侈品。这一变化的主要原因是( )

A. 人口增长与医疗水平的提高 B. 新航路开辟使东西方贸易更加便捷

C. 殖民扩张与黑奴贸易的兴盛 D. 工业革命大幅提升民众的消费能力

14. 波斯帝国相继征服了巴比伦、埃及、色雷斯和小亚细亚希腊城邦等,波斯人统治期间,希腊、小亚细亚和波斯的多种文化间实现了和平共处和相互适应,开始了希腊化的进程。这反映了( )

A. 希腊文明产生得益于波斯帝国的征服 B. 战争客观上加速了东西方之间文明交流

C. 战争深刻影响了东西方历史发展进程 D. 波斯帝国是东方文明的继承者和发扬者

15. 《马可·波罗游记》中记载,将陵(德州)运河上南北运输商品极多,最多的是丝、香料。淮安的货运可以通到40多个城市。宝应、高邮、扬州都是商业、手工业为主的城市,很繁华。长江上每年有20万艘船航行,每船载重约50万-150万斤。苏州是最大的工商业城市,杭州最繁华。这—记述

A. 是对宋代经济真实描述 B. 说明经济重心南移完成

C. 表明海外贸易持续发展 D. 反映区域经济繁荣发展

16. 学者郑昌发指出,西属拉美人民经过近16年的浴血战斗,取得了巨大的胜利,如果从世界全局来考察,它不仅打击和彻底冲垮了西班牙的封建殖民主义体系,而且对欧洲、美洲的封建制度也是猛烈的冲击。这表明西属拉美独立运动( )

A. 与世界各地革命运动相配合 B. 加速了欧洲封建制度的崩溃

C. 资产阶级革命任务彻底完成 D. 有利于世界近代社会的转型

第Ⅱ卷 (主观题共52分)

三、材料分析题(本小题共4小题,共52分)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料 史料一 儒学是一个历史的发展概念。在古代中国,历经两千多年的演变,形成了不同时期不同的理论形态,从来不存在一个一成不变的儒学学说。大体来说,它主要经历了先秦儒学、汉唐经学、宋明理学、明清实学四个阶段,反映了儒学从发生、发展、鼎盛到衰微的整个过程。

史料二 孔教与共和乃绝对两不相容之物,存其一必废其一,此义愚屡言之,张、康亦知之,故其提倡孔教必掊共和,亦犹愚之信仰共和必排孔教。盖以孔子之道治国家,非立君不足以言治。

——摘编自陈独秀《复辟与尊孔》

史料三 十月革命一声炮响,给我们送来了马克思主义列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。

——毛泽东《论人民民主专政》

(1)根据史料并结合所学知识,举例说明儒学发展的四个主要阶段?

(2)史料二涉及如何对待孔子的问题,反映的实质是什么?出现这种态度的根本原因是什么?

(3)根据史料三及所学知识,指出五四运动后中华文化的主流发生了怎样的变化?

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 拜占庭文化遗产的双重性质体现在它所包容的基督教信仰和希腊文化中,这种双重遗产的受益者是起源于拜占庭帝国故地上的三个更年轻的文明:西欧文明、伊斯兰文明和斯拉夫世界。……拜占庭帝国所在的特殊地理位置,使它不仅在经济上独享东西南北商业汇集的便利,而且使它能够比较容易地进行多种文化间的交流活动。活跃的商业和频繁的军事活动成为拜占庭文化与其他文化交流的媒介。

——摘编自彼得·萨利斯《牛津通识读本:拜占庭》

材料二 在撒哈拉以南的非洲大陆上,各族黑人千百年来创造了丰富博奥、多姿多彩的物质文化和精神文化,在世界历史上占有不容忽视的地位。由于同属热带民族,共处于因撒哈拉大沙漠和赤道雨林等屏障阻隔而形成的相对封闭的人文环境中,非洲黑人各族的传统文化有许多共同的特征,这些特征使它有别于与之毗连的北部非洲地区以及西亚地区的阿拉伯—伊斯兰文化,更不同于中华文化、印度文化和西方文化。

——摘编自李保平《传统与现代:非洲文化与政治变迁》

材料三 公元前13世纪到前3世纪,在墨西哥湾沿岸几个地区:韦拉克鲁斯南部、塔瓦斯科北部及其周围土地上的居民创造了灿烂的奥尔梅卡文化。这里的土地水量过多,是中部美洲的唯一现象,这不仅造成重要的经济后果,而且也带来宗教特色。在所述的自然条件下,奥尔梅卡形成了潮湿型农业。许多居住中心建在由水环绕的小岛上,每年充沛的雨水可以进行天然灌溉,同时带来肥沃的污泥。

——摘编自刘文龙《墨西哥通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括拜占庭文化的特点。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,简析非洲和美洲文化形成的共同原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对不同文化的认识。

19. 阅读材料,完成下列要求

材料一 商周时期,王者立四时之序而化天下。《礼记月令》记载了周天子一年四季的礼仪活动,当时许多风俗由专职官员负责。秦汉以后的封建统治者更把传统节日变成了转移阶级矛盾视线的手段。中国的节日基本上是以二十四节气为线索进行。春节雏形是庆丰收,种瓜种豆”;七夕节反映了中国男耕女织的小农家庭模式。除夕全家守岁,端午系五色丝、涂雄黄,七夕看牛女相会,重阳把出嫁的女儿接回。在现代社会,传统节日仍以家庭为组织进行

——摘编自秦永洲著《中国社会风俗史》

材料二 西方国家,虽有类似中国全家团聚的重大传统节日如圣诞节、新年、感恩节等,同时“‘狂欢’‘新奇’‘神圣’‘浪漫’等是其节日精神的主要内核”,有“较强的娱乐性”。如狂欢节是基督教“谢肉节”的世俗化称呼;情人节是纪念名叫瓦伦丁的基督教殉难者;圣诞节是基督教为了纪念耶稣诞生。随着改革开放步伐加快,中国人欢庆并无中国文化渊源的圣诞节、情人节、父亲节、母亲节等西方节日,法国前总统希拉克在贺词中说:“2月18日,我们将欢度中国新年。”

——摘编自唐小晴《中西方传统节日文化比较分析》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国与西方传统节日的差异,并分析西方传统节日文化特色形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明现代中国节日文化出现的新变化及其意义。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 东西方服饰文化有着不同的优势和魅力,但是也都有着自家的不足,因此在19世纪末20世纪初,中国服饰开始走向创新之路。中国的服饰设计师们不但继承了传统服装造型的简洁流畅、宽松飘逸的特点,而且还汲取了西方服饰立体曲线剪裁的特点,故而新设计的服饰变得更有美感、更加贴近身体。当时在“西风东渐”影响下,中西合璧的服饰或纯中式的服饰逐渐进入中国人的生活中,“中山装”和“旗袍”成为这一时期的经典服装。“中山装”一度成为中国学生最喜欢的标准服装之一,而“旗袍”则被公认是最具代表性的中国妇女服装。

——摘编自应函洁《浅谈中西方服饰设计的异同》等

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个具体的论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

2024—2025学年度青海省海南藏族自治州高级中学高二下学期期中考试历史试题答案

1.C

2.B

3.B

4.D

5.D

6.D

7.C

8.B

9.B

10.B

11.D

12.B

13.C

14.B

15.D

16.D

17.(1)先秦时期:儒学创立发展,以孔子、孟子和荀子为代表,主张民本思想,积极入世。

汉唐经学:西汉武帝以来,尊崇儒术,尊奉五经为儒家经典,研究经学成为汉唐儒学的重要特点。

宋明理学:宋明时期先后出现了程朱理学和陆王心学,儒学发展到理学阶段,并作为主流思想日益走向世俗化。

明清实学:明清之际,以顾炎武为代表的儒学家倡导经世致用,传统儒学受到批判。

(2)实质:宣传资产阶级思想文化。

根本原因:近代中国民族资本主义进一步发展,促使资产阶级力量增强。

(3)变化:五四运动之后,马克思主义的传播逐渐成为中华文化发展的主流。

18.(1)特点:继承了古希腊、罗马文化;深受基督教影响;融汇西亚、北非和东方文化;受军事活动影响;与商业活动密切相关。(答出三点即可)

(2)独特的自然环境;特定经济形态影响;相对封闭的人文环境;历史传统的影响;人民的辛勤劳动。(答出三点即可)

(3)不同条件孕育不同文化;尊重并平等对待不同文化;不同优秀文化都应该得到传承和保护。(言之有理即可给分)

19.(1)差异:中国:在古代是统治者教化民众的工具;体现农业文化特色。西方:张扬个性;体现宗教色彩;重视个人情感;商品经济发展。

(2)新变化:西方传统节日渗透到中国,与中国传统节日并存。意义:丰富了民众的生活;提升中国文化在世界的影响力。

20.示例论题:近代中国服饰的演变体现了时代特色。

阐述:近代以来,伴随着西方列强对中国的侵略,西方服饰文化逐渐传入中国。中国的服装设计师在中国传统服饰的基础上融入西方元素,以追求美感和贴身为目标,逐渐形成了中西合璧的服饰,“中山装” 和 “旗袍” 成为经典服装。该变化深受社会观念变化的影响,体现了 “西风东渐” 的时代特色,推动了中国服装业的发展,丰富了人们的社会生活,也展示了中华文化的独有魅力。(示例仅供参考,如有其它答案,只要符合题目要求,言之成理也可)

满分:100考试时间:75分钟

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第Ⅰ卷 (客观题共48分)

一、选择题(本小题共16小题,每小题3分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1. “中华文明探源工程”研究表明,距今5800年前后,黄河、长江中下游以及西辽河等区域出现了文明起源迹象。据此可知中华文明起源的基本特征是

A. “漫天星斗” B. “多元一体”

C. “本土多元” D. “兼容并蓄”

2. 魏晋南北朝初期的石窟寺壁画以宣扬释迦牟尼的生平事迹和未成佛时的前生故事为主;到北魏中期,开始出现王公、王母、伏羲、女娲等形象。这一变化反映出当时( )

A. 儒学地位日益衰微 B. 佛教呈现本土化趋势

C. 雕刻技艺不断提高 D. 文学作品世俗化加强

3. 有学者认为,在政治方面,商朝人每遇事必祭天地、祖先,并使用人牲;而周公提出“敬天保民”的思想,并建立了调节人际关系的礼乐制度。这一变化表明,西周时期( )

A. 专制君主的权力出现异化 B. 治国理念趋于理性

C. 初步确立起儒家伦理道德 D. 宗法意识日趋淡漠

4. 法国著名汉学家艾田蒲认为,人类文明是一个互相依赖、互为补充的有机体。他将18世纪欧洲出现长达百年的“中国热”称作“中国之欧洲”。与“中国热”现象相关的是( )

A. 丝绸之路开通后中国的丝绸和瓷器等开始传入欧洲

B. 佛教与中国传统文化融合后相继传入了东亚与欧洲

C. 四大发明等技术推动了欧洲的思想解放和社会进步

D. 儒家经典引起欧洲上层社会和知识分子的热烈反响

5. 美国学者米勒在《裸体的民主》一书中指出,古希腊“裸体竞技”服务于消除差别的目标,在体育竞技中一旦脱了衣服,就很难区分穷人和富人,聪明和笨拙,是贵族、国王还是民主派了。米勒意在表明,古希腊“裸体竞技”的习俗

A. 是城邦民主制度产生的原因 B. 是古希腊人文精神的产物

C. 根源于法律至上的政治传统 D. 有利于公民平等意识形成

6. 地处雅典卫城最高处的帕特农神庙四面有挺拔高峻的多立克柱(一种圆柱)环绕。每根柱子间的间距随着视觉的不断位移而调和。神庙各个部分都透露着毕达哥拉斯提出的黄金比例。这种庙宇形制广泛分布于希腊各城邦。这反映出古代希腊

A. 应用毕达哥拉斯定理于实践 B. 强调神权统治的地位

C. 彰显理性主义的主流价值观 D. 崇尚和谐的美学思想

7. 朝鲜《高丽律》篇章内容多取法于《唐律》;日本文武天皇制定《大宝律令》也以《唐律》为蓝本;越南李太宗时期颁布的《刑书》大都参考《唐律》。这实质上反映的是( )

A. 亚洲国家法律理念是相同的 B. 三个国家是中国的附属国

C. 周边国家深受中华文明影响 D. 中华法系的逐渐形成和发展

8. 互相学习、充实、传承是人类文化发展的必然规律,阿拉伯文化在整个中世纪是一个强势文化,对东西方都产生过深远的影响,特别是“阿拉伯人点燃了文明之火,照亮了欧洲黑暗的走廊”。材料表明( )

A. 阿拉伯人是东西方文化传播使者

B. 阿拉伯文化对欧洲社会转型有推动作用

C. 文化传播实现于国家统治范围内

D. 欧洲文明源于阿拉伯及东方国家

9. 希腊历史学家波里比阿在论述从公元前220年至公元前145年诸重大事件的历史时说:“在今天这个时代,历史可以说已成为一个有机整体。”在这一时期,印度最先种养的棉花、甘蔗和鸡传播到了中国和西欧。西亚的第一部水车约于公元前65年前后安装在了黑海南岸。由此可知,当时( )

A各地思想和制度交流互鉴 B. 地区贸易和长途贸易繁盛

C. 古希腊殖民控制区域辽阔 D. 西欧文明有较强的向心力

10. 公元前8世纪开始,古希腊在3个世纪中通过海外移民活动在沿地中海区域建立了400多个城邦,每一批殖民者到外地移民时,最重要的仪式就是从母邦的圣灶中取圣火点燃殖民地的圣灶,并且在殖民地还保存了希腊本土的公共节日和体育比赛等,这说明古希腊海外移民( )

A. 扩大了城邦制度的影响 B. 重视强化民族认同感

C. 传播了先进的生产方式 D. 构建了中央集权体制

11. 1864年美国成立移民局,通过《鼓励移民法》,此后美国进入移民高潮。如表是1910年移民在美国的大致分布情况。据此可知( )

移民在制造业劳动力的占比 移民在建筑、运输两个行业劳动力占比 移民在铜矿、成衣行业和铁矿业的劳动力占比

1/3以上 1/4多 2/3或更多

A. 欧洲列强对美洲侵略加剧 B. 美国掀起全球人口流动潮

C. 美国工业生产规模的扩大 D. 移民促进了美国的工业化

12. 有学者认为,15、16世纪世界首次出现了“南北美洲和东欧(包括西伯利亚)生产原料,非洲提供人力,亚洲提供各种奢侈品,西欧则指挥这些全球性活动”的现象。这表明当时

A. 亚非拉地区资本主义经济发展

B. 世界市场的雏形开始出现

C. 殖民战争被经济贸易活动取代

D. 资本主义世界体系最终确立

13. 甘蔗种植需要猛烈的阳光和长时间的密集劳动,且甘蔗园往往疟疾肆虐,因此,英国人年均糖摄取量接近于零;到19世纪初,蔗糖不再是奢侈品。这一变化的主要原因是( )

A. 人口增长与医疗水平的提高 B. 新航路开辟使东西方贸易更加便捷

C. 殖民扩张与黑奴贸易的兴盛 D. 工业革命大幅提升民众的消费能力

14. 波斯帝国相继征服了巴比伦、埃及、色雷斯和小亚细亚希腊城邦等,波斯人统治期间,希腊、小亚细亚和波斯的多种文化间实现了和平共处和相互适应,开始了希腊化的进程。这反映了( )

A. 希腊文明产生得益于波斯帝国的征服 B. 战争客观上加速了东西方之间文明交流

C. 战争深刻影响了东西方历史发展进程 D. 波斯帝国是东方文明的继承者和发扬者

15. 《马可·波罗游记》中记载,将陵(德州)运河上南北运输商品极多,最多的是丝、香料。淮安的货运可以通到40多个城市。宝应、高邮、扬州都是商业、手工业为主的城市,很繁华。长江上每年有20万艘船航行,每船载重约50万-150万斤。苏州是最大的工商业城市,杭州最繁华。这—记述

A. 是对宋代经济真实描述 B. 说明经济重心南移完成

C. 表明海外贸易持续发展 D. 反映区域经济繁荣发展

16. 学者郑昌发指出,西属拉美人民经过近16年的浴血战斗,取得了巨大的胜利,如果从世界全局来考察,它不仅打击和彻底冲垮了西班牙的封建殖民主义体系,而且对欧洲、美洲的封建制度也是猛烈的冲击。这表明西属拉美独立运动( )

A. 与世界各地革命运动相配合 B. 加速了欧洲封建制度的崩溃

C. 资产阶级革命任务彻底完成 D. 有利于世界近代社会的转型

第Ⅱ卷 (主观题共52分)

三、材料分析题(本小题共4小题,共52分)

17. 阅读材料,完成下列要求。

材料 史料一 儒学是一个历史的发展概念。在古代中国,历经两千多年的演变,形成了不同时期不同的理论形态,从来不存在一个一成不变的儒学学说。大体来说,它主要经历了先秦儒学、汉唐经学、宋明理学、明清实学四个阶段,反映了儒学从发生、发展、鼎盛到衰微的整个过程。

史料二 孔教与共和乃绝对两不相容之物,存其一必废其一,此义愚屡言之,张、康亦知之,故其提倡孔教必掊共和,亦犹愚之信仰共和必排孔教。盖以孔子之道治国家,非立君不足以言治。

——摘编自陈独秀《复辟与尊孔》

史料三 十月革命一声炮响,给我们送来了马克思主义列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。

——毛泽东《论人民民主专政》

(1)根据史料并结合所学知识,举例说明儒学发展的四个主要阶段?

(2)史料二涉及如何对待孔子的问题,反映的实质是什么?出现这种态度的根本原因是什么?

(3)根据史料三及所学知识,指出五四运动后中华文化的主流发生了怎样的变化?

18. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 拜占庭文化遗产的双重性质体现在它所包容的基督教信仰和希腊文化中,这种双重遗产的受益者是起源于拜占庭帝国故地上的三个更年轻的文明:西欧文明、伊斯兰文明和斯拉夫世界。……拜占庭帝国所在的特殊地理位置,使它不仅在经济上独享东西南北商业汇集的便利,而且使它能够比较容易地进行多种文化间的交流活动。活跃的商业和频繁的军事活动成为拜占庭文化与其他文化交流的媒介。

——摘编自彼得·萨利斯《牛津通识读本:拜占庭》

材料二 在撒哈拉以南的非洲大陆上,各族黑人千百年来创造了丰富博奥、多姿多彩的物质文化和精神文化,在世界历史上占有不容忽视的地位。由于同属热带民族,共处于因撒哈拉大沙漠和赤道雨林等屏障阻隔而形成的相对封闭的人文环境中,非洲黑人各族的传统文化有许多共同的特征,这些特征使它有别于与之毗连的北部非洲地区以及西亚地区的阿拉伯—伊斯兰文化,更不同于中华文化、印度文化和西方文化。

——摘编自李保平《传统与现代:非洲文化与政治变迁》

材料三 公元前13世纪到前3世纪,在墨西哥湾沿岸几个地区:韦拉克鲁斯南部、塔瓦斯科北部及其周围土地上的居民创造了灿烂的奥尔梅卡文化。这里的土地水量过多,是中部美洲的唯一现象,这不仅造成重要的经济后果,而且也带来宗教特色。在所述的自然条件下,奥尔梅卡形成了潮湿型农业。许多居住中心建在由水环绕的小岛上,每年充沛的雨水可以进行天然灌溉,同时带来肥沃的污泥。

——摘编自刘文龙《墨西哥通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括拜占庭文化的特点。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,简析非洲和美洲文化形成的共同原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对不同文化的认识。

19. 阅读材料,完成下列要求

材料一 商周时期,王者立四时之序而化天下。《礼记月令》记载了周天子一年四季的礼仪活动,当时许多风俗由专职官员负责。秦汉以后的封建统治者更把传统节日变成了转移阶级矛盾视线的手段。中国的节日基本上是以二十四节气为线索进行。春节雏形是庆丰收,种瓜种豆”;七夕节反映了中国男耕女织的小农家庭模式。除夕全家守岁,端午系五色丝、涂雄黄,七夕看牛女相会,重阳把出嫁的女儿接回。在现代社会,传统节日仍以家庭为组织进行

——摘编自秦永洲著《中国社会风俗史》

材料二 西方国家,虽有类似中国全家团聚的重大传统节日如圣诞节、新年、感恩节等,同时“‘狂欢’‘新奇’‘神圣’‘浪漫’等是其节日精神的主要内核”,有“较强的娱乐性”。如狂欢节是基督教“谢肉节”的世俗化称呼;情人节是纪念名叫瓦伦丁的基督教殉难者;圣诞节是基督教为了纪念耶稣诞生。随着改革开放步伐加快,中国人欢庆并无中国文化渊源的圣诞节、情人节、父亲节、母亲节等西方节日,法国前总统希拉克在贺词中说:“2月18日,我们将欢度中国新年。”

——摘编自唐小晴《中西方传统节日文化比较分析》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国与西方传统节日的差异,并分析西方传统节日文化特色形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明现代中国节日文化出现的新变化及其意义。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料 东西方服饰文化有着不同的优势和魅力,但是也都有着自家的不足,因此在19世纪末20世纪初,中国服饰开始走向创新之路。中国的服饰设计师们不但继承了传统服装造型的简洁流畅、宽松飘逸的特点,而且还汲取了西方服饰立体曲线剪裁的特点,故而新设计的服饰变得更有美感、更加贴近身体。当时在“西风东渐”影响下,中西合璧的服饰或纯中式的服饰逐渐进入中国人的生活中,“中山装”和“旗袍”成为这一时期的经典服装。“中山装”一度成为中国学生最喜欢的标准服装之一,而“旗袍”则被公认是最具代表性的中国妇女服装。

——摘编自应函洁《浅谈中西方服饰设计的异同》等

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个具体的论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

2024—2025学年度青海省海南藏族自治州高级中学高二下学期期中考试历史试题答案

1.C

2.B

3.B

4.D

5.D

6.D

7.C

8.B

9.B

10.B

11.D

12.B

13.C

14.B

15.D

16.D

17.(1)先秦时期:儒学创立发展,以孔子、孟子和荀子为代表,主张民本思想,积极入世。

汉唐经学:西汉武帝以来,尊崇儒术,尊奉五经为儒家经典,研究经学成为汉唐儒学的重要特点。

宋明理学:宋明时期先后出现了程朱理学和陆王心学,儒学发展到理学阶段,并作为主流思想日益走向世俗化。

明清实学:明清之际,以顾炎武为代表的儒学家倡导经世致用,传统儒学受到批判。

(2)实质:宣传资产阶级思想文化。

根本原因:近代中国民族资本主义进一步发展,促使资产阶级力量增强。

(3)变化:五四运动之后,马克思主义的传播逐渐成为中华文化发展的主流。

18.(1)特点:继承了古希腊、罗马文化;深受基督教影响;融汇西亚、北非和东方文化;受军事活动影响;与商业活动密切相关。(答出三点即可)

(2)独特的自然环境;特定经济形态影响;相对封闭的人文环境;历史传统的影响;人民的辛勤劳动。(答出三点即可)

(3)不同条件孕育不同文化;尊重并平等对待不同文化;不同优秀文化都应该得到传承和保护。(言之有理即可给分)

19.(1)差异:中国:在古代是统治者教化民众的工具;体现农业文化特色。西方:张扬个性;体现宗教色彩;重视个人情感;商品经济发展。

(2)新变化:西方传统节日渗透到中国,与中国传统节日并存。意义:丰富了民众的生活;提升中国文化在世界的影响力。

20.示例论题:近代中国服饰的演变体现了时代特色。

阐述:近代以来,伴随着西方列强对中国的侵略,西方服饰文化逐渐传入中国。中国的服装设计师在中国传统服饰的基础上融入西方元素,以追求美感和贴身为目标,逐渐形成了中西合璧的服饰,“中山装” 和 “旗袍” 成为经典服装。该变化深受社会观念变化的影响,体现了 “西风东渐” 的时代特色,推动了中国服装业的发展,丰富了人们的社会生活,也展示了中华文化的独有魅力。(示例仅供参考,如有其它答案,只要符合题目要求,言之成理也可)

同课章节目录