2024—2025学年度天津市第一中学高二下学期期中考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度天津市第一中学高二下学期期中考试历史试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 842.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 00:59:21 | ||

图片预览

文档简介

天津一中2024-2025-2高二年级历史学科期中质量调查试卷

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)、第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共60分,考试用时60分钟。第Ⅰ卷1至3页,第Ⅱ卷4至6页。考生务必将答案涂写规定的位置上,答在试卷上的无效。祝各位考生考试顺利!

一、单选题(25道题,每题2分,共50分)

1. 考古学家在叙利亚北部发现了新石器时代早期的石磨、石碗里小型哺乳动物和鱼类的骨骼和其他残存物,此外还有烤制食物的塌陷坑和烧焦碳化的种子。这些考古发现( )

A. 体现了采集业在当时已完全被取代 B. 可以用于研究人类早期的饮食结构

C. 反映了农业已经成为基本生产部门 D. 说明当地生产方式发生根本性变化

2. 粟是仰韶农业中广泛种植的农作物。与热带早期农业的芋薯类作物不同,粟的播种、耕耘和收获都需特定时节,耕种者不得不观察四季、气候、日月、星辰等,以总结经验。这反映出当时中国( )

A. 早期农业与文化的发展密切相关 B. 物种单一制约农业发展的水平

C. 形成了精耕细作的农业技术特色 D. 种植业起源于黄河中下游地区

3. 中国古代粮食总产量整体呈现逐渐增长的态势,以下关于不同时期粮食产量提高的原因分析,正确的一项是( )

A. 春秋时期铁犁牛耕成为农业主要耕作方式

B. 隋唐时期已形成两种精耕细作农业技术体系

C. 宋辽夏金时期稻麦复种制在北方已相当普及

D. 明至清前期玉米和甘薯的种植已经遍布全国

4. 原产于美洲的可可豆被西班牙殖民者误称为巧克力豆,因物以稀为贵,在中美洲部分地区一度被当作货币使用。16世纪后传播到欧洲。随着可可树被广泛引种,以及可可豆加工技术和食用方法的不断改进,19世纪后半叶,巧克力成为大众化商品。引起这一变化的根本原因是( )

A. 新航路开辟促进物种交流 B. 欧洲的商业格局发生变化

C. 资本主义世界经济的驱动 D. 世界殖民体系的初步形成

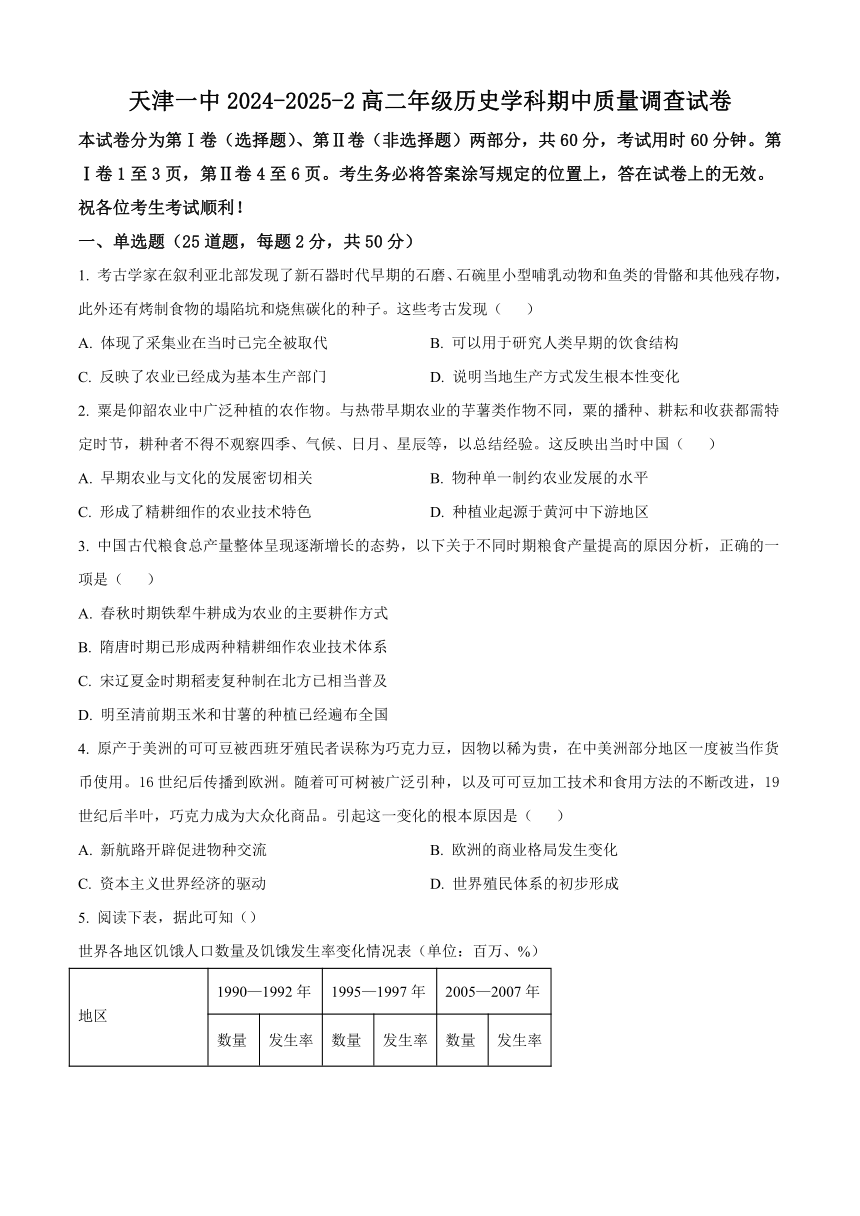

5. 阅读下表,据此可知()

世界各地区饥饿人口数量及饥饿发生率变化情况表(单位:百万、%)

地区 1990—1992年 1995—1997年 2005—2007年

数量 发生率 数量 发生率 数量 发生率

世界 843.4 16 7875 14 847.5 13

发展中国家 826.7 20 768.1 17 835.2 16

亚洲和太平洋地区 587.9 20 498.1 16 554.5 16

拉美和加勒比地区 543 12 53.3 11 471 8

近东和北非 19.6 6 29.5 8 32.4 7

撒哈拉以南的非洲 164.9 34 187.2 33 201.2 28

发达国家 16.7 <5 19.4 <5 12.3 <5

A. 发展中国家的饥饿人口数量与饥饿发生率同向变化

B. 粮食杂交育种新技术为世界消除饥饿作出突出贡献

C. 发展中国家不同区域的饥饿人口数量均持续下降

D. 保障粮食安全仍应是世界各国政府的重要职责

6. 生产工具的进步是生产力发展的重要标志。河南辉县出土的战国铁犁铧,人们耕地时把它安装在犁上,用来破土,省力易行。据此可知,战国时期()

A. 铁犁铧用灌钢法制成 B. 中国人率先掌握了冶铁技术

C. 铁农具已经在农业生产中使用 D. 铁犁牛耕已经成为农业的主要耕作方式

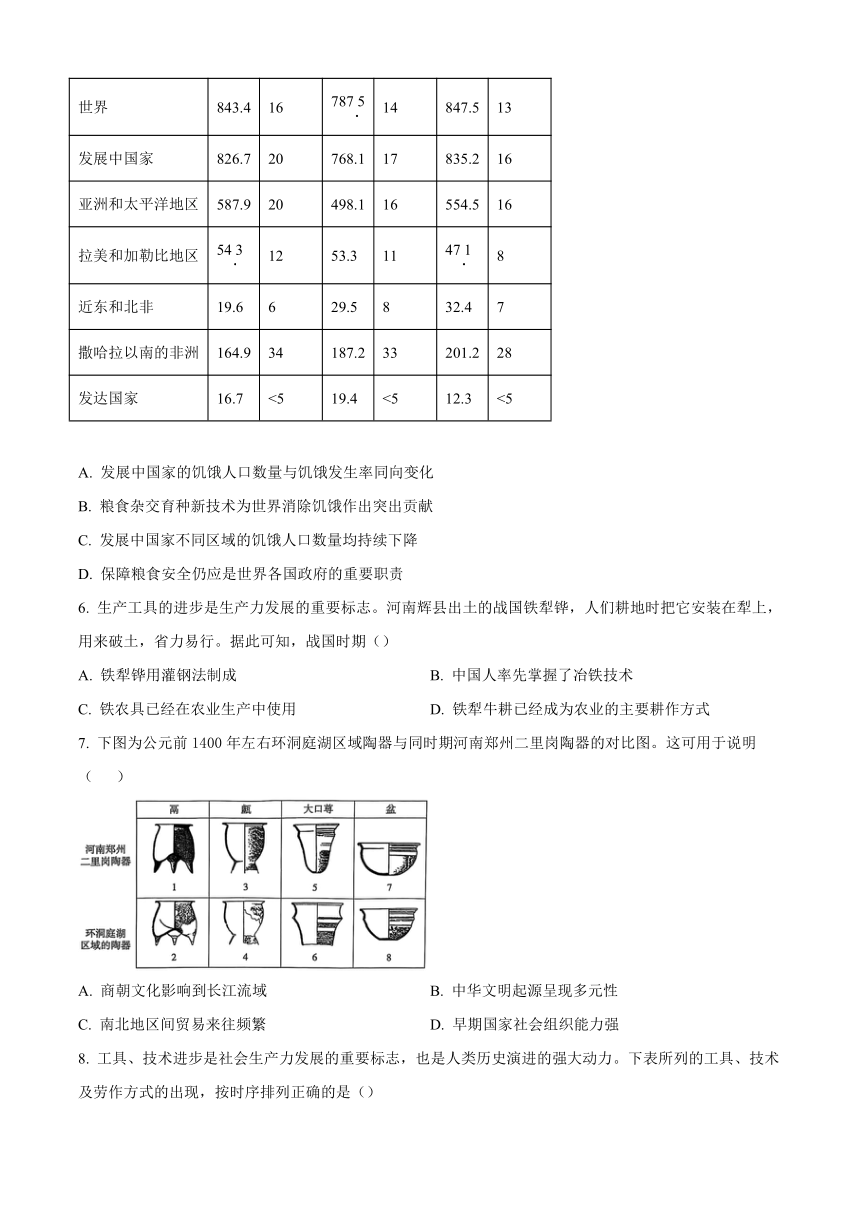

7. 下图为公元前1400年左右环洞庭湖区域陶器与同时期河南郑州二里岗陶器的对比图。这可用于说明( )

A. 商朝文化影响到长江流域 B. 中华文明起源呈现多元性

C. 南北地区间贸易来往频繁 D. 早期国家社会组织能力强

8. 工具、技术进步是社会生产力发展的重要标志,也是人类历史演进的强大动力。下表所列的工具、技术及劳作方式的出现,按时序排列正确的是()

① 匣钵、灌钢法、坞堡

② 骨针、坯车、陶纺轮

③ 提花机、水排、翻车

④ 支钉、筒车、曲辕犁

A. ③②④① B. ②③④① C. ②③①④ D. ②④③①

9. 蒸汽机发明后,日益成为欧美国家雇佣大农场机器动力的重要来源,需要多人协同操作。20世纪初,农业机器的使用变得个人化、小型化,家庭农场在劳动生产率方面缩小了与雇佣大农场的差距,后者日趋衰落。这一系列变化表明( )

A. 内燃机的应用改变农业生产组织形式 B. 农业技术发展导致失业人口大量增加

C. 蒸汽机成为农业生产的机器动力来源 D. 农业生产效率的提高依赖于生产规模

10. 1830年,英国正式启用第一条商业铁路,十年后公布火车时刻表。因为火车比马车快太多,所以各地时间的微小差异就造成了巨大困扰。1880年,英国首次立法规定全国的时刻表都须以格林尼治时间为准,这就要求人们依据工人的时钟而非依据当地日升日落周期来过生活。这段材料重在说明( )

A. 技术发展对人类生活有所制约 B. 工业革命大大提高了生活质量

C. 时间的精确成为日常生活的必要 D. 统一时间有利于国家管理

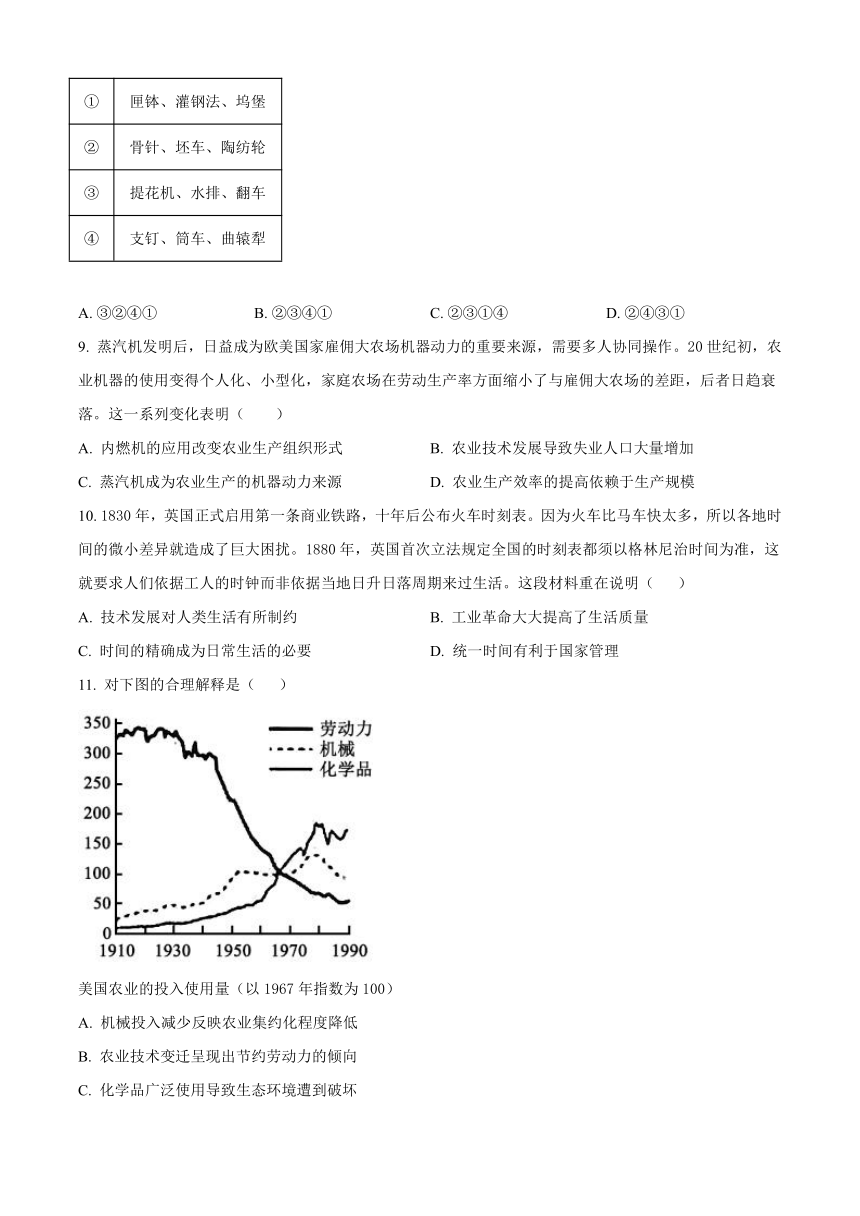

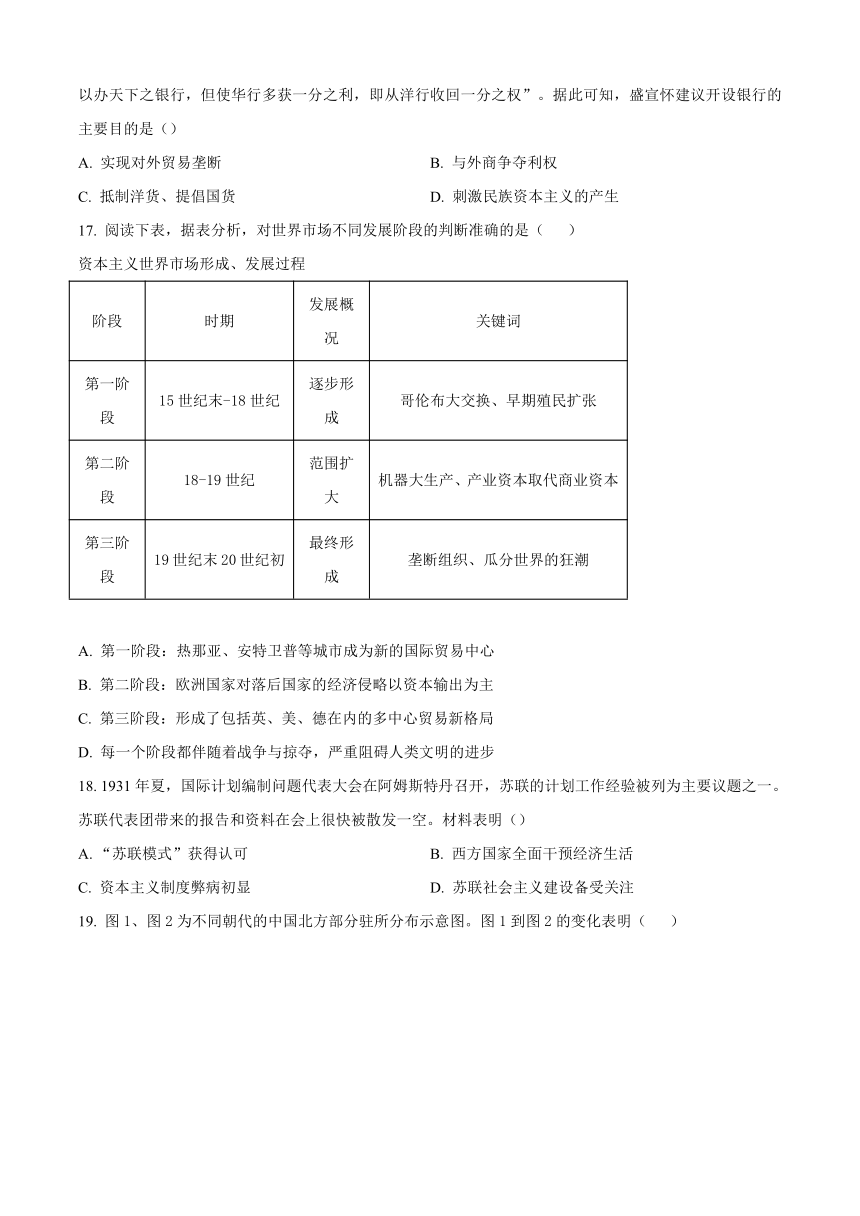

11. 对下图的合理解释是( )

美国农业的投入使用量(以1967年指数为100)

A. 机械投入减少反映农业集约化程度降低

B. 农业技术变迁呈现出节约劳动力的倾向

C. 化学品广泛使用导致生态环境遭到破坏

D. 劳动力的减少意味着农业逐步走向衰落

12. 明清时期,在江南、华南的一些地区,经济作物的种植面积扩大,传统的粮食生产比重降低。这一现象表明,明清时期上述地区( )

A. 农业生产出现衰退 B. 人口减少导致粮食需求减少

C. 普通农户收益锐减 D. 农产品商品化趋势明显

13. 黄崇德是16世纪一位典型徽商。最初他只是经营棉布、粮食等,后获得政府许可,转而从事利润更大的食盐贸易,积累了巨额财富,用于购田置地。这说明当时

①农产品大量进入商品流通领域

②农本思想依然占主导地位

③政府放弃对食盐贸易的控制

④商人社会地位显著提高

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ①④

14. 敦煌文书多见唐中叶以后的雇工契,如唐宣宗大中八年(854)某人雇长工,契约中写明工期和酬劳,规定受雇者必须认真劳作,不得旷工,“若先悔者,罚青麦十驮”。由此可推知当时()

A. 雇工经营成为主要经营方式 B. 国家对农民人身控制减弱

C小农经济仍然占据主导地位 D. 商品经济得到了快速发展

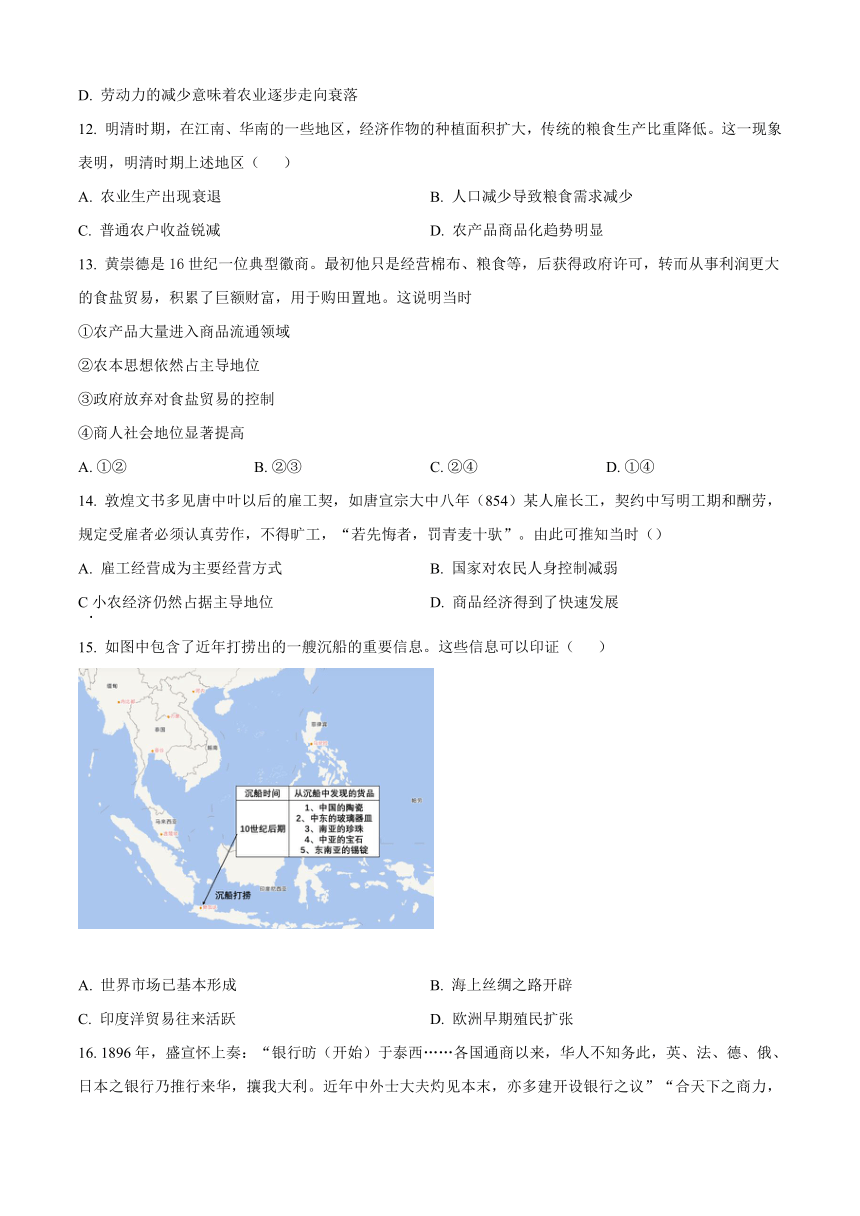

15. 如图中包含了近年打捞出的一艘沉船的重要信息。这些信息可以印证( )

A. 世界市场已基本形成 B. 海上丝绸之路开辟

C. 印度洋贸易往来活跃 D. 欧洲早期殖民扩张

16. 1896年,盛宣怀上奏:“银行昉(开始)于泰西……各国通商以来,华人不知务此,英、法、德、俄、日本之银行乃推行来华,攘我大利。近年中外士大夫灼见本末,亦多建开设银行之议”“合天下之商力,以办天下之银行,但使华行多获一分之利,即从洋行收回一分之权”。据此可知,盛宣怀建议开设银行的主要目的是()

A. 实现对外贸易垄断 B. 与外商争夺利权

C. 抵制洋货、提倡国货 D. 刺激民族资本主义的产生

17. 阅读下表,据表分析,对世界市场不同发展阶段的判断准确的是( )

资本主义世界市场形成、发展过程

阶段 时期 发展概况 关键词

第一阶段 15世纪末-18世纪 逐步形成 哥伦布大交换、早期殖民扩张

第二阶段 18-19世纪 范围扩大 机器大生产、产业资本取代商业资本

第三阶段 19世纪末20世纪初 最终形成 垄断组织、瓜分世界的狂潮

A. 第一阶段:热那亚、安特卫普等城市成为新的国际贸易中心

B. 第二阶段:欧洲国家对落后国家的经济侵略以资本输出为主

C. 第三阶段:形成了包括英、美、德在内的多中心贸易新格局

D. 每一个阶段都伴随着战争与掠夺,严重阻碍人类文明的进步

18. 1931年夏,国际计划编制问题代表大会在阿姆斯特丹召开,苏联的计划工作经验被列为主要议题之一。苏联代表团带来的报告和资料在会上很快被散发一空。材料表明()

A. “苏联模式”获得认可 B. 西方国家全面干预经济生活

C. 资本主义制度弊病初显 D. 苏联社会主义建设备受关注

19. 图1、图2为不同朝代的中国北方部分驻所分布示意图。图1到图2的变化表明( )

A. 地方行政制度出现重大变革 B. 部分城市主要功能发生转变

C. 闭关自守政策执行更为严格 D. 改土归流实施范围有所扩展

20. 船型屋是海南黎族先民的住所。其形如倒扣木船,通常高2.5米左右,“屋宇以竹为棚,下居牲畜,人处其上”。人们用树皮捆绑梁柱固定房架,以细长树枝或竹片编成网状骨架,上覆茅草制成屋顶,在前后墙壁涂上泥巴建成房屋主体。这说明船型屋的建造取决于( )

A. 人们的审美观念 B. 经济发展水平 C. 集体劳作的形式 D. 传统文化习俗

21. 19世纪中叶,英国市政厅的设计遵循公开原则。1848年哈利法克斯市在设计市政厅时决定,其位置应在市中心制高点,须有令人注目的高塔和巨大的钟楼。市政厅竣工剪彩时,威尔士王子到场,6万多名观众参加,还有1万多名学生和大型乐队表演节目。这反映了当时英国()

A. 王室权力得到强化 B. 城市治理体现民主观念

C. 建筑风格发生改变 D. 人文主义思想开始传播

22. 下表为明代历次修浚灵渠情况记载,对记载的修浚灵渠情况,理解最深刻的是( )

序号 时间 人物 记载

1 洪武四年(1371)

《明太祖实录》卷六十

2 洪武二十九年(1396) 致仕兵部尚书唐锋 御史严震直 《明史.严震直传》

3 永乐二年(1404) 不详 《明太宗实录》卷二十八

4 永乐二十一年(1423) 不详 《明太宗实录》卷二百六十六

5 成化二十一年(1485) 桂林知府罗响 全州知州单渭 孔镛《重修灵渠记》

6 万历三十年(1602) 广西巡按杨芳 《(万历)广西通志》

A. 南北交流有利于加强对岭南的有效控制 B. 沟通了长江和珠江两大水系

C. 修浚水道降低物流成本有利于经济发展 D. 有利于国家统一和民族融合

23. 随着城市化的发展,20世纪20年代,美国洛杉矶市中心的居民向郊区搬迁的现象剧增。促成这一变化的因素有

A. 新式交通工具得到广泛使用 B. 联邦政府在郊区兴建大批住宅

C. 普通劳动者的基本收入得到法律保障 D. 大型国有企业多位于郊区

24. 1902年,中国部分地区遭遇了瘟疫,《大公报》给予极大关注,在社会各界人士投递的稿件中出现了“微生物”等词,还有一则来函写道:“凡有害于民者,莫不出示以严禁之,卫生有术,故能疠疫潜销焉。”这表明

A. 大众传媒从根本上改变了人们日常生活方式

B. 近代科学的卫生观念在防治疫病中得到传播

C. 细胞学说开始成为探究生命科学的理论基础

25. 如图为《中国古代疫病流行年表》中的“历代疫病流行分布与理论创新及人口长对照图”。它反映出

A. 历代疫病流行频数呈现不断上升趋势

B. 历代疫病流行频数与人口数量成正比

C. 中医理论的创新多出现于疫病高发期

D. 明清温病学说是对《伤寒论》的扬弃

二、材料题(第26题16分,第27题20分,第28题14分,共50分)

26. 阅读材料,回答问题。

材料一 罗马的公共建筑规划与其政治体制密切相关,共和时期,罗马缺少奢华壮丽的建筑物,但罗马人并未感到困扰,原因在于,在元老院这一具有寡头性质的集体议事机构中,没有任何元老能通过斥资修建纪念建筑来彰显自己的地位,这样做不但无法赢得同侪的尊重,反而会引发其自身权力野心的负面观感。另外,如果政府金库有闲置资金,首先会考虑为公民们修建能够便利生活的基础设施,或者改善公共道路,如果有人主持修建一个大型供水渠,他一定会赢得公民的称赞。

——麦克伊韦迪《古典世界的城市》

材料二 始皇二十六年(公元前221年)秦以咸阳所在地区为“内史”,建立以咸阳为中心的京畿区域,并“徙天下富豪于咸阳十二万户”,以充实京师。二十七年“作信宫渭南,已更命信宫为极庙,象天极(北极星)”。三十五年,秦始皇锐意经营渭南,拟将咸阳重心置于丰镐古都之间,故另建新天极——阿房宫,并扩大城址直达南山,即以山为宫阙,视渭河为“天汉”。

——选自贺业钜《中国古代城市规划史》

材料三 陪都核心,由两汉迄今,均在两江汇流处。……城市中心,偏居今日陕西街、林森路一带……此为本市发展之第一期。嗣后城内外开辟公路……人口重心,乃渐向城中移动。今之都邮街遂取城南之中心地位而代之。此为发展中之第二期。民国……十七年(1928年)划定新市区范围……新市区之开辟系由沿江趋向内陆公路、车站与轮船码头,互争雄长,此为发展之第三期。……二十二年重划市区,以巴县城郊,江北附郭,及南岸五塘,划归市政府管辖……此为发展之第四期。二十六年国府西迁,复于民二十九年将市区扩大,计面积约300平方公里,此为发展之第五期。而迁建区则北达北碲,南至南温泉,东起广阳坝,西抵白市驿,此大陪都之面积约1940平方公里。可预期为发展之第六期。

——《陪都十年建设计划草案》

材料四 1922年,国际田园城市与规划协会召开会议,其中一个主题是:“如何让田园城市在全球开花结果”,在接下来的十年里,欧洲国家尤其是英国将“田园城市”理念推广到非洲城市规划中,这些城市共有相同之处。一个中央政府办公区以及相邻商业办公区和中心购物区,它们被低密度的欧洲居住区包围。非洲人聚集的“非洲大院”相对较小,被分隔于城市一侧,通过诸如铁路这样的实质性屏障,尽可能远地和欧洲区分隔开来。

——彼得·霍尔《明日之城:1880年以来城市规划与设计的思想史》

(1)根据材料一、二,分别概括罗马城与咸阳城规划所体现的政治理念。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析近代重庆城区扩大的主要原因。

(3)根据材料四并结合所学知识,总结欧洲殖民者在非洲推行“田园城市”规划的后果。

27. 历史认识的空间尺度

空间是历史的维度,亦是认识历史的尺度。下面以“玉米的传播”为例,探究空间尺度在历史认识中的功能和意义。

材料一

(1)材料一是以何种形式呈现空间尺度的?对于理解“玉米的传播”有何意义?

材料二

材料三 玉蜀黍重出西土,种者亦罕,其苗叶俱似蜀黍而肥矮。

——(明)李时珍《本草纲目》

川陕两湖凡山田皆种之,俗呼包谷,山农之粮,视其丰歉,酿酒磨粉,用均米麦,瓤煮以饲豕,秆干以供炊,无弃物。

——(清)吴其濬《植物名实图考》

材料四 各地引种玉米情况表(部分)

地区 年代 资料来源

广西 嘉靖 万国鼎《五谷史话》

云南 万历 《云南通志》

福建泉州府 《泉州府志》

江苏 崇明县 张世忠:万历《崇明县志》

苏州府 康熙 《古今图书集成》

陕西 山阳县 《山阳县志》

安定县 《古今图书集成》

甘肃临洮府 《临洮府志》

——表格资料摘编自郭松义《玉米、番薯在中国传播中的一些问题》一文

(2)与材料一相比,材料二、三、四在空间尺度上的呈现有何变化?这对认识“玉米的传播”有何价值?

(3)比较下列两则材料对“玉米的传播”评价的异同,并运用空间尺度分析其原因。

①“玉米但得薄土,即可播种……”“乘青半熟,先采而食”,“大米不耐饥,包米能果腹”。 ——李拔(清乾隆年间福建福宁知府)《请种玉米议》 ②邑境(湖北建始县)山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜危峰,一望皆包谷也。 ——袁景晖《建始县志》(1842年)

(4)综合上述材料,归纳在运用空间尺度认识历史的方法。

28. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 工厂制度在英国形成后,工厂主大多数不是贵族。他们凭自己的创造才能取得发明专利,更凭精明的算计开办工厂,有的成为万人瞩目的首屈大富。理查德·阿克莱特是工匠出身,前半生穷困漆倒。他发明了水力纺纱机,并很快取得专利权,1771年建立水力纺纱厂。马修·波尔敦是手工业主,他创办了铁厂,并帮助瓦特改进了蒸汽机。

——摘编自钱乘旦、陈晓律《在传统与变革之间——英国文化模式溯源》等

材料二 工厂制度进入中国始于19世纪中后期。经过几十年的曲折发展,到1913年工厂数量已经颇具规模。据对1913年以前开办或投资工厂的202个人的统计,地主占55.9%、买办占24.8%、商人占18.3%、华侨占1%。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等

某学者认为,政治环境的不同是中英两国早期工厂创办者身份不同的主要原因。概括中英两国早期工厂创办者的不同身份,并评述该学者的观点。(要求:赞成该观点或另提出一个主要原因均可,并阐述理由)

2024—2025学年度天津市第一中学高二下学期期中考试历史试题答案

1.B

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.A

8.C

9.A

10.A

11.B

12.D

13.A

14.B

15.C

16.B

17.C

18.D

19.B

20.B

21.B

22.D

23.A

24.B

25.C

26.(1)罗马城:①限制个人权力(贵族权力、强调集体意志、贵族共和制);②重视公民需求(重视公共利益、公民权益、公民意志)。

咸阳城:①突出大一统意识(巩固国家统一);②体现君主权威(皇权至上、中央集权)③反映天人合一思想(君权神授)。

(2)原因:经济的发展和人口的增长;交通运输条件的发展(交通更加便利,基础设施完善),重庆政治地位提高。

(3)①塑造了非洲殖民城市的景观;②强化了非洲殖民城市的种族隔离。

27.(1)以地图形式呈现。直观呈现玉米传播到中国的三条路线(或描绘玉米传播向中国的三个方向)。

(2)地图范围由中国扩大至全球(世界);增加文献资料。有助于追溯传入中国的玉米源头及传播路径;并进一步了解玉米在中国种植的推广过程。

(3)同:增加粮食产量,解决粮食问题;玉米具有适应性强易种植的优势;

异:材料②提及过度垦荒造田,导致水土流失,破坏环境。

原因:清朝中期以后人口不断增加,各地都需要增加产量,推广玉米种植以解决粮食问题;不同地区由于自然条件差异对于玉米推广种植造成的后果有所差异。

(4)不同类型史料的比较与印证,空间尺度范围的匹配,时间空间尺度的结合等。

28.评述:赞成该观点。

英国早期的工厂创办者大多是工匠或手工业主出身凭借个人的发明创造能力和商业经营才干开创了自己的事业,他们通常不拥有贵族身份,但通过自己的努力取得了经济上的成功。相比之下,中国早期工厂的创办者则主要是地主、买办和商人等。这些人往往具有较高的社会地位和经济实力,通过利用手中的资源和关系来投资工厂,以此获得经济利益。

英国在工业革命时期实行了君主立宪制,这一政治制度保证了社会的稳定和政治的清明,为工厂制度的兴起提供了良好的政治环境。同时,英国政府也采取了一系列措施来鼓励和支持工业的发展,如保护知识产权、提供资金支持等,这为工匠和手工业主等普通民众创业提供了良好的机会。相比之下,中国早期工厂制度的发展受到了封建专制统治的阻碍,政府对于新兴工业的态度并不积极,甚至存在打压和限制的情况。这导致了地主、买办和商人等具有社会资源和关系的人更容易获得创办工厂的机会,而普通民众则难以涉足。

因此,政治环境的不同是中英两国早期工厂创办者身份不同的主要原因。

本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)、第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共60分,考试用时60分钟。第Ⅰ卷1至3页,第Ⅱ卷4至6页。考生务必将答案涂写规定的位置上,答在试卷上的无效。祝各位考生考试顺利!

一、单选题(25道题,每题2分,共50分)

1. 考古学家在叙利亚北部发现了新石器时代早期的石磨、石碗里小型哺乳动物和鱼类的骨骼和其他残存物,此外还有烤制食物的塌陷坑和烧焦碳化的种子。这些考古发现( )

A. 体现了采集业在当时已完全被取代 B. 可以用于研究人类早期的饮食结构

C. 反映了农业已经成为基本生产部门 D. 说明当地生产方式发生根本性变化

2. 粟是仰韶农业中广泛种植的农作物。与热带早期农业的芋薯类作物不同,粟的播种、耕耘和收获都需特定时节,耕种者不得不观察四季、气候、日月、星辰等,以总结经验。这反映出当时中国( )

A. 早期农业与文化的发展密切相关 B. 物种单一制约农业发展的水平

C. 形成了精耕细作的农业技术特色 D. 种植业起源于黄河中下游地区

3. 中国古代粮食总产量整体呈现逐渐增长的态势,以下关于不同时期粮食产量提高的原因分析,正确的一项是( )

A. 春秋时期铁犁牛耕成为农业主要耕作方式

B. 隋唐时期已形成两种精耕细作农业技术体系

C. 宋辽夏金时期稻麦复种制在北方已相当普及

D. 明至清前期玉米和甘薯的种植已经遍布全国

4. 原产于美洲的可可豆被西班牙殖民者误称为巧克力豆,因物以稀为贵,在中美洲部分地区一度被当作货币使用。16世纪后传播到欧洲。随着可可树被广泛引种,以及可可豆加工技术和食用方法的不断改进,19世纪后半叶,巧克力成为大众化商品。引起这一变化的根本原因是( )

A. 新航路开辟促进物种交流 B. 欧洲的商业格局发生变化

C. 资本主义世界经济的驱动 D. 世界殖民体系的初步形成

5. 阅读下表,据此可知()

世界各地区饥饿人口数量及饥饿发生率变化情况表(单位:百万、%)

地区 1990—1992年 1995—1997年 2005—2007年

数量 发生率 数量 发生率 数量 发生率

世界 843.4 16 7875 14 847.5 13

发展中国家 826.7 20 768.1 17 835.2 16

亚洲和太平洋地区 587.9 20 498.1 16 554.5 16

拉美和加勒比地区 543 12 53.3 11 471 8

近东和北非 19.6 6 29.5 8 32.4 7

撒哈拉以南的非洲 164.9 34 187.2 33 201.2 28

发达国家 16.7 <5 19.4 <5 12.3 <5

A. 发展中国家的饥饿人口数量与饥饿发生率同向变化

B. 粮食杂交育种新技术为世界消除饥饿作出突出贡献

C. 发展中国家不同区域的饥饿人口数量均持续下降

D. 保障粮食安全仍应是世界各国政府的重要职责

6. 生产工具的进步是生产力发展的重要标志。河南辉县出土的战国铁犁铧,人们耕地时把它安装在犁上,用来破土,省力易行。据此可知,战国时期()

A. 铁犁铧用灌钢法制成 B. 中国人率先掌握了冶铁技术

C. 铁农具已经在农业生产中使用 D. 铁犁牛耕已经成为农业的主要耕作方式

7. 下图为公元前1400年左右环洞庭湖区域陶器与同时期河南郑州二里岗陶器的对比图。这可用于说明( )

A. 商朝文化影响到长江流域 B. 中华文明起源呈现多元性

C. 南北地区间贸易来往频繁 D. 早期国家社会组织能力强

8. 工具、技术进步是社会生产力发展的重要标志,也是人类历史演进的强大动力。下表所列的工具、技术及劳作方式的出现,按时序排列正确的是()

① 匣钵、灌钢法、坞堡

② 骨针、坯车、陶纺轮

③ 提花机、水排、翻车

④ 支钉、筒车、曲辕犁

A. ③②④① B. ②③④① C. ②③①④ D. ②④③①

9. 蒸汽机发明后,日益成为欧美国家雇佣大农场机器动力的重要来源,需要多人协同操作。20世纪初,农业机器的使用变得个人化、小型化,家庭农场在劳动生产率方面缩小了与雇佣大农场的差距,后者日趋衰落。这一系列变化表明( )

A. 内燃机的应用改变农业生产组织形式 B. 农业技术发展导致失业人口大量增加

C. 蒸汽机成为农业生产的机器动力来源 D. 农业生产效率的提高依赖于生产规模

10. 1830年,英国正式启用第一条商业铁路,十年后公布火车时刻表。因为火车比马车快太多,所以各地时间的微小差异就造成了巨大困扰。1880年,英国首次立法规定全国的时刻表都须以格林尼治时间为准,这就要求人们依据工人的时钟而非依据当地日升日落周期来过生活。这段材料重在说明( )

A. 技术发展对人类生活有所制约 B. 工业革命大大提高了生活质量

C. 时间的精确成为日常生活的必要 D. 统一时间有利于国家管理

11. 对下图的合理解释是( )

美国农业的投入使用量(以1967年指数为100)

A. 机械投入减少反映农业集约化程度降低

B. 农业技术变迁呈现出节约劳动力的倾向

C. 化学品广泛使用导致生态环境遭到破坏

D. 劳动力的减少意味着农业逐步走向衰落

12. 明清时期,在江南、华南的一些地区,经济作物的种植面积扩大,传统的粮食生产比重降低。这一现象表明,明清时期上述地区( )

A. 农业生产出现衰退 B. 人口减少导致粮食需求减少

C. 普通农户收益锐减 D. 农产品商品化趋势明显

13. 黄崇德是16世纪一位典型徽商。最初他只是经营棉布、粮食等,后获得政府许可,转而从事利润更大的食盐贸易,积累了巨额财富,用于购田置地。这说明当时

①农产品大量进入商品流通领域

②农本思想依然占主导地位

③政府放弃对食盐贸易的控制

④商人社会地位显著提高

A. ①② B. ②③ C. ②④ D. ①④

14. 敦煌文书多见唐中叶以后的雇工契,如唐宣宗大中八年(854)某人雇长工,契约中写明工期和酬劳,规定受雇者必须认真劳作,不得旷工,“若先悔者,罚青麦十驮”。由此可推知当时()

A. 雇工经营成为主要经营方式 B. 国家对农民人身控制减弱

C小农经济仍然占据主导地位 D. 商品经济得到了快速发展

15. 如图中包含了近年打捞出的一艘沉船的重要信息。这些信息可以印证( )

A. 世界市场已基本形成 B. 海上丝绸之路开辟

C. 印度洋贸易往来活跃 D. 欧洲早期殖民扩张

16. 1896年,盛宣怀上奏:“银行昉(开始)于泰西……各国通商以来,华人不知务此,英、法、德、俄、日本之银行乃推行来华,攘我大利。近年中外士大夫灼见本末,亦多建开设银行之议”“合天下之商力,以办天下之银行,但使华行多获一分之利,即从洋行收回一分之权”。据此可知,盛宣怀建议开设银行的主要目的是()

A. 实现对外贸易垄断 B. 与外商争夺利权

C. 抵制洋货、提倡国货 D. 刺激民族资本主义的产生

17. 阅读下表,据表分析,对世界市场不同发展阶段的判断准确的是( )

资本主义世界市场形成、发展过程

阶段 时期 发展概况 关键词

第一阶段 15世纪末-18世纪 逐步形成 哥伦布大交换、早期殖民扩张

第二阶段 18-19世纪 范围扩大 机器大生产、产业资本取代商业资本

第三阶段 19世纪末20世纪初 最终形成 垄断组织、瓜分世界的狂潮

A. 第一阶段:热那亚、安特卫普等城市成为新的国际贸易中心

B. 第二阶段:欧洲国家对落后国家的经济侵略以资本输出为主

C. 第三阶段:形成了包括英、美、德在内的多中心贸易新格局

D. 每一个阶段都伴随着战争与掠夺,严重阻碍人类文明的进步

18. 1931年夏,国际计划编制问题代表大会在阿姆斯特丹召开,苏联的计划工作经验被列为主要议题之一。苏联代表团带来的报告和资料在会上很快被散发一空。材料表明()

A. “苏联模式”获得认可 B. 西方国家全面干预经济生活

C. 资本主义制度弊病初显 D. 苏联社会主义建设备受关注

19. 图1、图2为不同朝代的中国北方部分驻所分布示意图。图1到图2的变化表明( )

A. 地方行政制度出现重大变革 B. 部分城市主要功能发生转变

C. 闭关自守政策执行更为严格 D. 改土归流实施范围有所扩展

20. 船型屋是海南黎族先民的住所。其形如倒扣木船,通常高2.5米左右,“屋宇以竹为棚,下居牲畜,人处其上”。人们用树皮捆绑梁柱固定房架,以细长树枝或竹片编成网状骨架,上覆茅草制成屋顶,在前后墙壁涂上泥巴建成房屋主体。这说明船型屋的建造取决于( )

A. 人们的审美观念 B. 经济发展水平 C. 集体劳作的形式 D. 传统文化习俗

21. 19世纪中叶,英国市政厅的设计遵循公开原则。1848年哈利法克斯市在设计市政厅时决定,其位置应在市中心制高点,须有令人注目的高塔和巨大的钟楼。市政厅竣工剪彩时,威尔士王子到场,6万多名观众参加,还有1万多名学生和大型乐队表演节目。这反映了当时英国()

A. 王室权力得到强化 B. 城市治理体现民主观念

C. 建筑风格发生改变 D. 人文主义思想开始传播

22. 下表为明代历次修浚灵渠情况记载,对记载的修浚灵渠情况,理解最深刻的是( )

序号 时间 人物 记载

1 洪武四年(1371)

《明太祖实录》卷六十

2 洪武二十九年(1396) 致仕兵部尚书唐锋 御史严震直 《明史.严震直传》

3 永乐二年(1404) 不详 《明太宗实录》卷二十八

4 永乐二十一年(1423) 不详 《明太宗实录》卷二百六十六

5 成化二十一年(1485) 桂林知府罗响 全州知州单渭 孔镛《重修灵渠记》

6 万历三十年(1602) 广西巡按杨芳 《(万历)广西通志》

A. 南北交流有利于加强对岭南的有效控制 B. 沟通了长江和珠江两大水系

C. 修浚水道降低物流成本有利于经济发展 D. 有利于国家统一和民族融合

23. 随着城市化的发展,20世纪20年代,美国洛杉矶市中心的居民向郊区搬迁的现象剧增。促成这一变化的因素有

A. 新式交通工具得到广泛使用 B. 联邦政府在郊区兴建大批住宅

C. 普通劳动者的基本收入得到法律保障 D. 大型国有企业多位于郊区

24. 1902年,中国部分地区遭遇了瘟疫,《大公报》给予极大关注,在社会各界人士投递的稿件中出现了“微生物”等词,还有一则来函写道:“凡有害于民者,莫不出示以严禁之,卫生有术,故能疠疫潜销焉。”这表明

A. 大众传媒从根本上改变了人们日常生活方式

B. 近代科学的卫生观念在防治疫病中得到传播

C. 细胞学说开始成为探究生命科学的理论基础

25. 如图为《中国古代疫病流行年表》中的“历代疫病流行分布与理论创新及人口长对照图”。它反映出

A. 历代疫病流行频数呈现不断上升趋势

B. 历代疫病流行频数与人口数量成正比

C. 中医理论的创新多出现于疫病高发期

D. 明清温病学说是对《伤寒论》的扬弃

二、材料题(第26题16分,第27题20分,第28题14分,共50分)

26. 阅读材料,回答问题。

材料一 罗马的公共建筑规划与其政治体制密切相关,共和时期,罗马缺少奢华壮丽的建筑物,但罗马人并未感到困扰,原因在于,在元老院这一具有寡头性质的集体议事机构中,没有任何元老能通过斥资修建纪念建筑来彰显自己的地位,这样做不但无法赢得同侪的尊重,反而会引发其自身权力野心的负面观感。另外,如果政府金库有闲置资金,首先会考虑为公民们修建能够便利生活的基础设施,或者改善公共道路,如果有人主持修建一个大型供水渠,他一定会赢得公民的称赞。

——麦克伊韦迪《古典世界的城市》

材料二 始皇二十六年(公元前221年)秦以咸阳所在地区为“内史”,建立以咸阳为中心的京畿区域,并“徙天下富豪于咸阳十二万户”,以充实京师。二十七年“作信宫渭南,已更命信宫为极庙,象天极(北极星)”。三十五年,秦始皇锐意经营渭南,拟将咸阳重心置于丰镐古都之间,故另建新天极——阿房宫,并扩大城址直达南山,即以山为宫阙,视渭河为“天汉”。

——选自贺业钜《中国古代城市规划史》

材料三 陪都核心,由两汉迄今,均在两江汇流处。……城市中心,偏居今日陕西街、林森路一带……此为本市发展之第一期。嗣后城内外开辟公路……人口重心,乃渐向城中移动。今之都邮街遂取城南之中心地位而代之。此为发展中之第二期。民国……十七年(1928年)划定新市区范围……新市区之开辟系由沿江趋向内陆公路、车站与轮船码头,互争雄长,此为发展之第三期。……二十二年重划市区,以巴县城郊,江北附郭,及南岸五塘,划归市政府管辖……此为发展之第四期。二十六年国府西迁,复于民二十九年将市区扩大,计面积约300平方公里,此为发展之第五期。而迁建区则北达北碲,南至南温泉,东起广阳坝,西抵白市驿,此大陪都之面积约1940平方公里。可预期为发展之第六期。

——《陪都十年建设计划草案》

材料四 1922年,国际田园城市与规划协会召开会议,其中一个主题是:“如何让田园城市在全球开花结果”,在接下来的十年里,欧洲国家尤其是英国将“田园城市”理念推广到非洲城市规划中,这些城市共有相同之处。一个中央政府办公区以及相邻商业办公区和中心购物区,它们被低密度的欧洲居住区包围。非洲人聚集的“非洲大院”相对较小,被分隔于城市一侧,通过诸如铁路这样的实质性屏障,尽可能远地和欧洲区分隔开来。

——彼得·霍尔《明日之城:1880年以来城市规划与设计的思想史》

(1)根据材料一、二,分别概括罗马城与咸阳城规划所体现的政治理念。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析近代重庆城区扩大的主要原因。

(3)根据材料四并结合所学知识,总结欧洲殖民者在非洲推行“田园城市”规划的后果。

27. 历史认识的空间尺度

空间是历史的维度,亦是认识历史的尺度。下面以“玉米的传播”为例,探究空间尺度在历史认识中的功能和意义。

材料一

(1)材料一是以何种形式呈现空间尺度的?对于理解“玉米的传播”有何意义?

材料二

材料三 玉蜀黍重出西土,种者亦罕,其苗叶俱似蜀黍而肥矮。

——(明)李时珍《本草纲目》

川陕两湖凡山田皆种之,俗呼包谷,山农之粮,视其丰歉,酿酒磨粉,用均米麦,瓤煮以饲豕,秆干以供炊,无弃物。

——(清)吴其濬《植物名实图考》

材料四 各地引种玉米情况表(部分)

地区 年代 资料来源

广西 嘉靖 万国鼎《五谷史话》

云南 万历 《云南通志》

福建泉州府 《泉州府志》

江苏 崇明县 张世忠:万历《崇明县志》

苏州府 康熙 《古今图书集成》

陕西 山阳县 《山阳县志》

安定县 《古今图书集成》

甘肃临洮府 《临洮府志》

——表格资料摘编自郭松义《玉米、番薯在中国传播中的一些问题》一文

(2)与材料一相比,材料二、三、四在空间尺度上的呈现有何变化?这对认识“玉米的传播”有何价值?

(3)比较下列两则材料对“玉米的传播”评价的异同,并运用空间尺度分析其原因。

①“玉米但得薄土,即可播种……”“乘青半熟,先采而食”,“大米不耐饥,包米能果腹”。 ——李拔(清乾隆年间福建福宁知府)《请种玉米议》 ②邑境(湖北建始县)山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜危峰,一望皆包谷也。 ——袁景晖《建始县志》(1842年)

(4)综合上述材料,归纳在运用空间尺度认识历史的方法。

28. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 工厂制度在英国形成后,工厂主大多数不是贵族。他们凭自己的创造才能取得发明专利,更凭精明的算计开办工厂,有的成为万人瞩目的首屈大富。理查德·阿克莱特是工匠出身,前半生穷困漆倒。他发明了水力纺纱机,并很快取得专利权,1771年建立水力纺纱厂。马修·波尔敦是手工业主,他创办了铁厂,并帮助瓦特改进了蒸汽机。

——摘编自钱乘旦、陈晓律《在传统与变革之间——英国文化模式溯源》等

材料二 工厂制度进入中国始于19世纪中后期。经过几十年的曲折发展,到1913年工厂数量已经颇具规模。据对1913年以前开办或投资工厂的202个人的统计,地主占55.9%、买办占24.8%、商人占18.3%、华侨占1%。

——摘编自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》等

某学者认为,政治环境的不同是中英两国早期工厂创办者身份不同的主要原因。概括中英两国早期工厂创办者的不同身份,并评述该学者的观点。(要求:赞成该观点或另提出一个主要原因均可,并阐述理由)

2024—2025学年度天津市第一中学高二下学期期中考试历史试题答案

1.B

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.A

8.C

9.A

10.A

11.B

12.D

13.A

14.B

15.C

16.B

17.C

18.D

19.B

20.B

21.B

22.D

23.A

24.B

25.C

26.(1)罗马城:①限制个人权力(贵族权力、强调集体意志、贵族共和制);②重视公民需求(重视公共利益、公民权益、公民意志)。

咸阳城:①突出大一统意识(巩固国家统一);②体现君主权威(皇权至上、中央集权)③反映天人合一思想(君权神授)。

(2)原因:经济的发展和人口的增长;交通运输条件的发展(交通更加便利,基础设施完善),重庆政治地位提高。

(3)①塑造了非洲殖民城市的景观;②强化了非洲殖民城市的种族隔离。

27.(1)以地图形式呈现。直观呈现玉米传播到中国的三条路线(或描绘玉米传播向中国的三个方向)。

(2)地图范围由中国扩大至全球(世界);增加文献资料。有助于追溯传入中国的玉米源头及传播路径;并进一步了解玉米在中国种植的推广过程。

(3)同:增加粮食产量,解决粮食问题;玉米具有适应性强易种植的优势;

异:材料②提及过度垦荒造田,导致水土流失,破坏环境。

原因:清朝中期以后人口不断增加,各地都需要增加产量,推广玉米种植以解决粮食问题;不同地区由于自然条件差异对于玉米推广种植造成的后果有所差异。

(4)不同类型史料的比较与印证,空间尺度范围的匹配,时间空间尺度的结合等。

28.评述:赞成该观点。

英国早期的工厂创办者大多是工匠或手工业主出身凭借个人的发明创造能力和商业经营才干开创了自己的事业,他们通常不拥有贵族身份,但通过自己的努力取得了经济上的成功。相比之下,中国早期工厂的创办者则主要是地主、买办和商人等。这些人往往具有较高的社会地位和经济实力,通过利用手中的资源和关系来投资工厂,以此获得经济利益。

英国在工业革命时期实行了君主立宪制,这一政治制度保证了社会的稳定和政治的清明,为工厂制度的兴起提供了良好的政治环境。同时,英国政府也采取了一系列措施来鼓励和支持工业的发展,如保护知识产权、提供资金支持等,这为工匠和手工业主等普通民众创业提供了良好的机会。相比之下,中国早期工厂制度的发展受到了封建专制统治的阻碍,政府对于新兴工业的态度并不积极,甚至存在打压和限制的情况。这导致了地主、买办和商人等具有社会资源和关系的人更容易获得创办工厂的机会,而普通民众则难以涉足。

因此,政治环境的不同是中英两国早期工厂创办者身份不同的主要原因。

同课章节目录