福建省厦门双十中学2025届高三上学期第三次月考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省厦门双十中学2025届高三上学期第三次月考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 248.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 01:05:41 | ||

图片预览

文档简介

厦门双十中学2025届高三上第三次月考

历 史 试 题

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.请认真阅读答题卡上的注意事项,在答题卡上与题号相对应的答题区域内答题,写在试卷、草稿纸上或答题卡非题号对应答题区域的答案一律无效。不得用规定以外的笔和纸答题,不得在答题卡上做任何标记。

3.回答选择题时,选出每小题答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

4.考试结束后,将答题卡交回。

第Ⅰ卷(共 48 分)

本卷共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求。

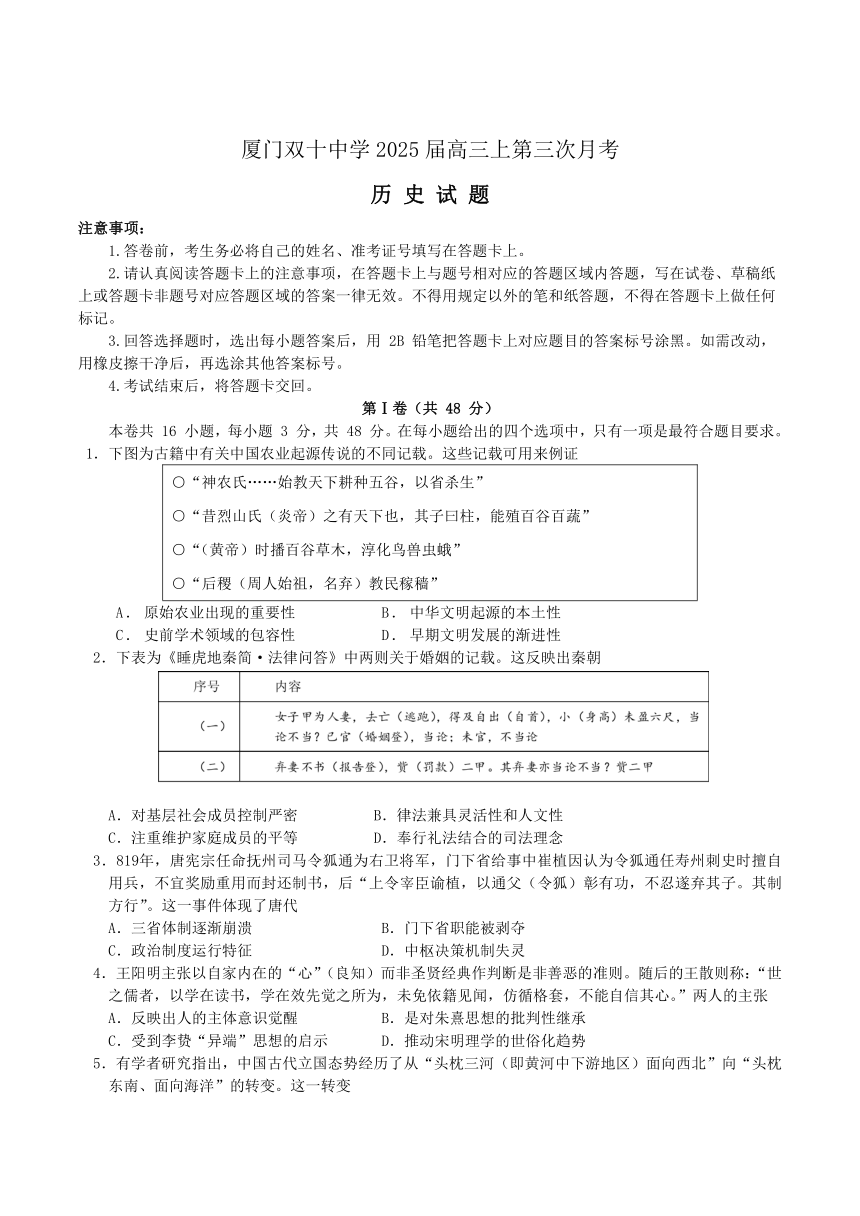

1.下图为古籍中有关中国农业起源传说的不同记载。这些记载可用来例证

○“神农氏……始教天下耕种五谷,以省杀生” ○“昔烈山氏(炎帝)之有天下也,其子曰柱,能殖百谷百蔬” ○“(黄帝)时播百谷草木,淳化鸟兽虫蛾” ○“后稷(周人始祖,名弃)教民稼穑”

A.原始农业出现的重要性 B.中华文明起源的本土性

C.史前学术领域的包容性 D.早期文明发展的渐进性

2.下表为《睡虎地秦简·法律问答》中两则关于婚姻的记载。这反映出秦朝

A.对基层社会成员控制严密 B.律法兼具灵活性和人文性

C.注重维护家庭成员的平等 D.奉行礼法结合的司法理念

3.819年,唐宪宗任命抚州司马令狐通为右卫将军,门下省给事中崔植因认为令狐通任寿州刺史时擅自用兵,不宜奖励重用而封还制书,后“上令宰臣谕植,以通父(令狐)彰有功,不忍遂弃其子。其制方行”。这一事件体现了唐代

A.三省体制逐渐崩溃 B.门下省职能被剥夺

C.政治制度运行特征 D.中枢决策机制失灵

4.王阳明主张以自家内在的“心”(良知)而非圣贤经典作判断是非善恶的准则。随后的王散则称:“世之儒者,以学在读书,学在效先觉之所为,未免依籍见闻,仿循格套,不能自信其心。”两人的主张

A.反映出人的主体意识觉醒 B.是对朱熹思想的批判性继承

C.受到李贽“异端”思想的启示 D.推动宋明理学的世俗化趋势

5.有学者研究指出,中国古代立国态势经历了从“头枕三河(即黄河中下游地区)面向西北”向“头枕东南、面向海洋”的转变。这一转变

A.反映了中国经济的转型 B.源自于丝绸之路新发展

C.影响了科举制度的调整 D.推动了国防观念的转变

6.清朝规定中央户部十四司、御史十五道,地方督抚以下至佐杂,皆须回避本籍五百里以外,核查无误,方可补授官缺。1853年,朝廷发布办团上谕,开始大规模地直接任命中央官员“回籍”办理团练防剿事宜。这一转变源于

A.朝廷积极推行军事体制改革 B.阶级矛盾激化加剧了统治危机

C.列强扩大侵华损害国家主权 D.压制地方维护中央权威的需要

7.1902年,康有为在《答南北美洲诸华商论中国只可行立宪不可行革命书》中写道:“当此形势凡君主专制、立宪和民主三法,必当一一循序行之,若紊其序,则必大乱。”康有为的观点折射出当时中国

A.改良主张丧失群众基础 B.立宪派的实力大大削弱

C.政体之争引发普遍关注 D.反对封建专制成为共识

8.20世纪30年代,中央苏区相继设立红军斗笠厂、红军被服厂、福建军区兵工厂等一批军事工厂。同时,赋予私人投资工商业以法律保障的经营自由,确保其在合法框架内享有充分自主权。这些做法

A.突破了国民党对苏区的围剿 B.有利于敌后战场的持久抗战

C.扭转了土地革命战争的形势 D.意在增强苏区独立自主能力

9.下表为国家对辽宁的工业投资占全国工业投资的比重。

年份 1950年 1951年 1952年

比重 39.6% 22.7% 31.3%

其变化主要是由于

A.计划经济体制的确立 B.国家安全形势的变化

C.地方经济发展的要求 D.东北工业布局的调整

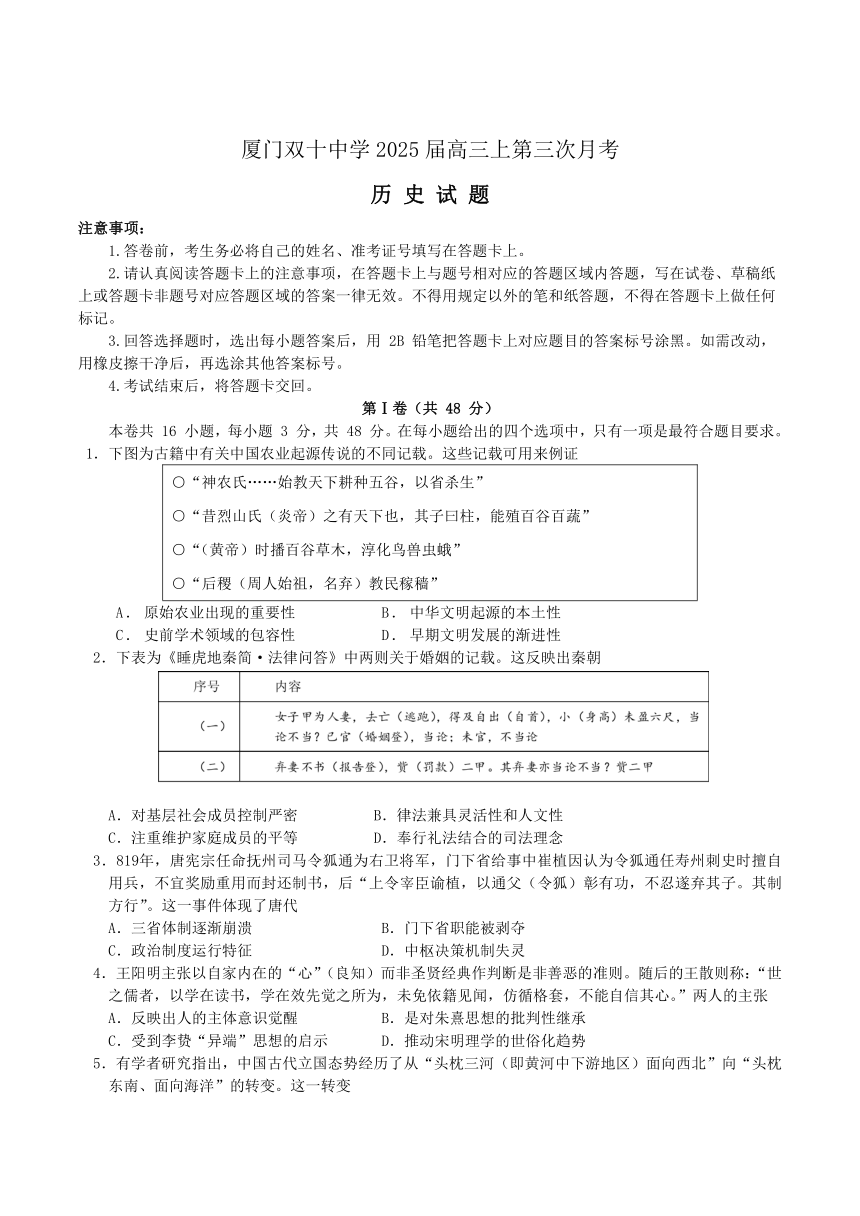

10.三大倡议的提出

A.推动了发展中国家之间的合作 B.深刻改变了当今世界的政治格局

C.完全取代了不结盟的外交政策 D.践行了多边主义的全球治理理念

11.古埃及文献《安尼的教谕》涵盖约三十条生活准则,从公元前14世纪晚期到公元前7世纪中期,被学校师生作为教材反复抄写。如表所示是其部分内容的摘选。这反映出古埃及

A.以立法形式规范公民活动 B.注重向百姓渗透忠孝伦理

C.注意引导和谐的家庭理念 D.强化了封建纲常名教思想

12.在12世纪,欧洲神学家若尔伯特曾提出:“人们能认为人造物品——鞋、袜、奶酪和诸如此类的产品——像上帝的作品吗?”这反映了

A.自我意识萌动 B.科学革命兴起

C.资本主义萌芽 D. 神权统治强化

13.18世纪下半叶,欧洲国家邮政业务的主要服务对象由政府逐步扩大到民间,各国邮局数量普遍增加,邮政体系进一步完善。如普鲁士地区的信件传递速度在24小时内可达150千米,邮递范围遍及欧洲。据此可知邮政业

A.推动了工业革命的深入发展 B.成为欧洲各国重点发展行业

C.适应了资本主义发展的需求 D.促进了人们文化素养的提高

14.1895年,恩格斯在《法兰西阶级斗争》中提到:“1848年的斗争方法已经陈旧……无产阶级开始采用一种崭新的斗争方式……工人开始参加各邦议会、市镇委员会的选举;他们开始同资产阶级争夺每一个由选举产生的职位。”无产阶级开始采用“崭新的斗争方式”说明

A.资本主义经济发展动力不足 B.无产阶级革命走向成熟

C.资本主义民主制度不断完善 D.科学社会主义理论形成

15.1945年8月15日,杜鲁门的《一号通令》要求日本天皇命令中国战区的日本海陆空将领(除满洲外)都向蒋介石投降。根据既定方针,美国大力帮助蒋介石运兵到华北、华东,美国军队在天津、青岛等地登陆,10月下旬起开始助蒋向东北运兵。美国这些做法的根本目的是

A.主导战后国际格局 B.敦促日本投降 C.扩大在中国影响力 D.支援东方战场

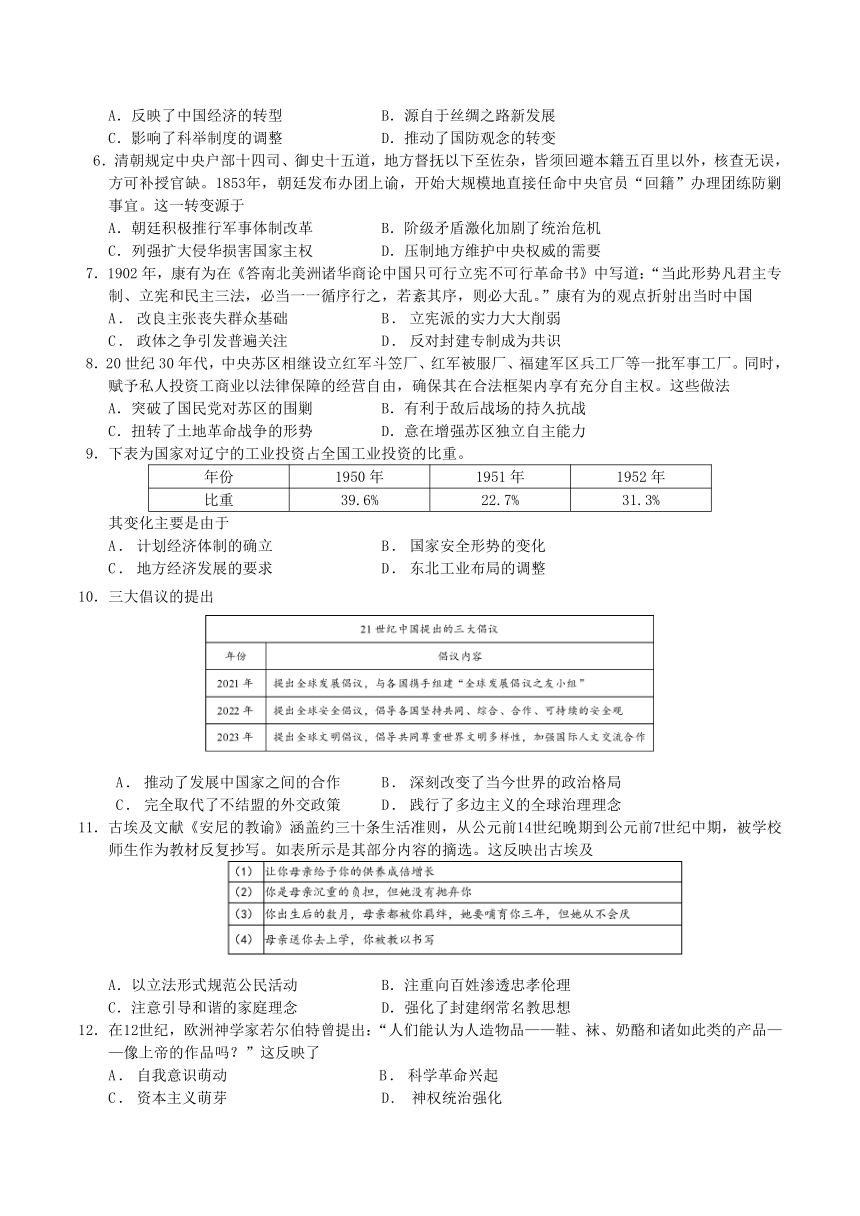

16.如果在1930-2000年出版的国际图书中,分别检索“联合国”和“危机”,可得到两词出现频率的统计示意图。对下图反映的相关国际政治内容,理解最全面的是

A.全球治理体系有待完善 B.冷战结束后国际秩序存在混乱

C.原有国际机制失去作用 D.世界局势的不确定性逐渐增加

第Ⅱ卷(共 4 大题,52 分)

17.阅读材料,回答问题。(8分)

考证“王嗣宗手搏得状元”

王嗣宗是宋太祖开宝八年(975年)的状元。当时的殿试有以才思敏捷、先交卷者为状元的做法。有学者依据文献记载考证“王嗣宗手搏(徒手搏击)得状元”的史事。

材料一

司马光所著的笔记《涑水记闻》载,王嗣宗和赵昌言在殿试中同时交卷,于是“太祖乃命两人手搏,约胜者与之。昌言发秃,嗣宗殴其幞头(包裹头的软巾)坠地,趋前谢曰:臣胜之。上大笑,即以嗣宗为状元,昌言次之”。《宋史·王嗣宗传》载:“开宝八年(975年),中进士甲科……嗣宗就试讲武殿,搏昌言帽,擢首科。”

材料二

《宋史·赵昌言传》载:“昌言少有大志,赵逢、高锡、寇准皆称许之。(宋太宗)太平兴国三年(978年),举进士。”依据档案编辑的《宋会要》记载:“太平兴国三年十一月,以新及弟(第)进士胡旦、田锡、赵昌言、李并为将作监丞(官职名称)。”

材料三

宋朝王明清所著笔记《玉照新志》载:“开宝八年(975年)廷考,王嗣宗与陈识齐纳赋卷(同时交卷),艺祖(宋太祖)命二人角力以争之,而嗣宗胜焉。”

该学者对“王嗣宗手搏得状元”推敲之后,认为疑点颇多。依据材料和所学知识,指出“王嗣宗手搏得状元”的疑点。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(8分)

材料

由于威尔逊失败的阴影和30年代国际联盟的失败,罗斯福在二战爆发以后开始寻求一种新的方法,即后来的大国警察制思想。在1941年8月大西洋会议上,罗斯福明确提出了维护世界和平的英美警察制思想,1942年,他又把苏联和中国列为警察国家,从而形成了“四警制”思想。在1943年11月德黑兰会议上,总统已把四警制作为酝酿中的国际组织的一个不可缺少的组成部分:新的国际组织由三个机构组成,其中第三个是被称为“四警察”的行使权力的机构,有权处理任何突发事件。此外,在会上罗斯福设想了四大国负责管辖的范围,英国和俄国统治欧洲,俄国和中国统治亚洲,美国独自负责西半球,必要时各大国之间相互提供援助。

——摘编自赵志辉《罗斯福外交思想研究》

根据材料,结合所学,从二战后国际秩序的角度评价罗斯福的“四警制”思想。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一

1583年,耶稣会传教士利玛窦进入广东,开始传教。然而,中国人对基督教这个舶来品最初是不感兴趣的。为了达到传教的目的,传教士学汉语、用汉姓、穿汉服,读儒家经典,顺应中国习俗,介绍中国人所陌生的西方先进科学技术来吸引中国人。西学随之在中国传播开来。

——改编自周桂英《西学东渐对中国文化自信的冲击及其重塑》

材料二

18世纪出现了席卷欧洲的“中国热”现象。法国伏尔泰在《风俗论》(1756)中,以中国为矛攻击当时法国社会的政治和宗教制度。德国哲学家莱布尼茨大力推崇儒家的理性精神,认为中国人已经形成了建立在理性而不是神灵基础上信仰自然的宗教。中国还成为法国著名经济学家魁奈为首的重农主义者阐发思想的参照来源。魁奈通过耶稣会士有关中国的文献了解中国。他在1758年发表的《经济表》中将中国树立为欧洲重农典范和理想社会。在讨论中国君主制时,他说:“我从有关中国的报道中得出,中国体制建立在明智和稳固不变的规律基础上,虽然帝王发号施令,但是他行为检点。”在《中华帝国的专制制度》(1767)中,魁奈认为中国的专制不是建立在武断的奇思妙想上,而是遵照规律法则,关注的核心是人们的福祉与社会和谐。

——改编自黄丽娟《“中学西浙”——欧洲现代精神的中国借鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明末清初中国人对“西学”态度转变的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括18世纪欧洲学者对“中学”的态度,分析当时“中国热”现象的背景和影响。(14分)

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对东西方文化交流的认识。(4分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

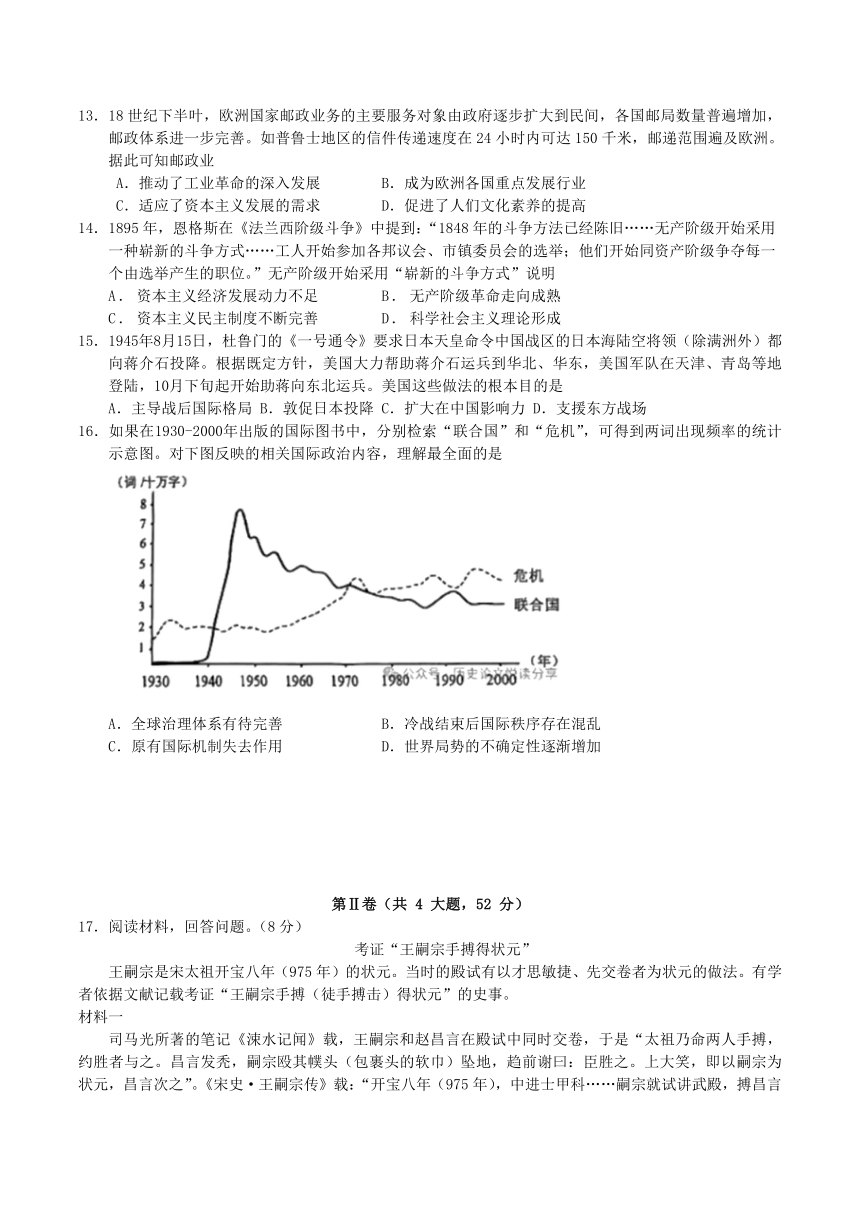

图6

——据(美)菲利普·费尔南德兹—阿迈斯托《世界:一部历史》

(注:“自然进程”是指人与自然的互动;“人文进程”是指文明与文明、人群与人群的相互作用和影响。)

有史以来,人们试图以各种方式认识历史。材料反映了一位学者对19和20世纪世界历史的认识,对此认识提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)

厦门双十中学2025届高三上第三次月考答案

1.B

2.A

3.C

4.A

5.C

6.B

7.D

8.D

9.B

10.D

11.C

12.A。

13.C

14.C

15.A

16. A

17.

(1)时间疑点:《宋史》本身自相矛盾,《宋史》记载赵昌言为978年进士,王嗣宗是975年进士,两人不可能夺状元。

人物疑点:不同史书记载不同,与王嗣宗“手搏”的当事人不一致。

时代疑点:宋代实行科举选官制度,且大力提倡文治,通过手搏选取状元与时代特征不太吻合。(8分)

18.

判断:有利于维护战后秩序(进步性),但具有较大局限。(2分,体现两面性即可)

背景:威尔逊和国联失败的教训(1分);二战对原有国际秩序的破坏;世界反法西斯同盟的建立;中苏在反法西斯战争中的重大贡献。(任2点2分)

进步性:有利于维护世界和平;为联合国的成立奠定基础(为“大国一致”原则的确立奠定基础);提倡不同社会制度国家之间的共处与合作。(任2点2分)

局限性:对世界:是大国相互妥协的产物;带有明显的强权政治色彩(严重损害了一些国家的利益);(任1点1分)

对美国:暴露战后美国称霸世界的野心。(1分)

19.(24分)

(1)西方传教士的媒介作用;传教士本土化的传教策略;西方科技的进步激发了中国人的兴趣;中国学者会通中西的文化实践;经世致用的实学思潮兴起。(任答三点即得6分)

(2)态度:赞誉中国文化;认为中国文化注重理性、规律、法则、和谐。(2分)

背景:新航路开辟后,东西方交流日益增多;西方传教士翻译中国儒家经典的桥梁作用;西方启蒙思想家寻求反封建神权、建立世俗君主制的思想武器;明清中国的综合国力依然居于世界前列;中国文化的博大精深。(6分)

影响:中国文化为启蒙思想家提供了思想借鉴;促进了东西方文化的交流,丰富了人类文化的内涵;一定程度上促进了欧洲的社会转型。(6分)

(3)东西方都创造了辉煌的文化成就;不同文化的交流有利于世界文明的发展;文明间要互鉴、包容、开放。(4分)

20.(12分)

示例1见解:赞成学者认为19和20世纪世界历史的发展存在自然进程与人文进程两条线索的观点。

理由:19世纪全球人口剧增,人与自然的互动日趋活跃,煤炭和蒸汽动力的运用使食物生产实现了工业化。随着第二次工业革命的深入发展,人们改造自然的能力也得到了强化,人与自然的关系变得日益恶化,世界范围内的饥荒、干早、全球变暖、大肆毁林等问题层出不穷,20世纪90年代为解决粮食问题,转基因作物也随之出现。

与此同时,人文进程也得到了发展,文明与文明、人群与人群的相互作用和影响也在日益加强,19世纪40-60年代出现在中国的鸦片战争、19世纪60年代至1910年的大规模移民、1870-1871年的普法战争、1914-1918年的第一次世界大战、1936-1945年的第二次世界大战、1945-1989年的冷战以及电视和互联网的出现,无一不印证了这个线索。

示例2见解:自然进程要坚持人与自然的可持续发展。

理由:第一次工业革命,人类进入蒸汽时代,以蒸汽能源为动力,大力开发煤炭,促进全球人口剧增,同时加剧了环境污染;第二次工业革命,人类进入电气时代,无节制地向大自然掠夺资源,破坏了生态环境,致使1870—1900年间世界范围的饥荒和干早发生;第三次科技革命,人类进入信息、生物、原子时代,工业化的进一步发展,大肆毁林,恶化了生态环境,致使全球变暖威胁人类健康。

总之,人与自然的互动,应坚持绿色发展理念,才有利于人类的健康发展。

示例3见解:在人文进程中,应该补充中华人民共和国成立这一历史事件。

1949年10月1日,中华人民共和国成立,占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了,极大地改变了世界政治力量的对比;推动了世界被压迫民族和人民争取解放的斗争;增强了世界和平民主和社会主义阵营的力量,深刻影响了20世纪世界历史进程。

示例4见解:材料未能体现唯物史观的观点和方法。

历史唯物主义认为,人类物质生活资料的生产是社会生活的基础,生产力是历史发展的决定因素,阶级斗争是推动阶级社会发展的直接动力,人民群众是历史的创造者。选择某些时间节点上发生的事件认识历史进程,具有随意性,不能准确地把握历史发展的内在原因。

(“示例”只作评卷参考,不作为唯一标准答案。)

历 史 试 题

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.请认真阅读答题卡上的注意事项,在答题卡上与题号相对应的答题区域内答题,写在试卷、草稿纸上或答题卡非题号对应答题区域的答案一律无效。不得用规定以外的笔和纸答题,不得在答题卡上做任何标记。

3.回答选择题时,选出每小题答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

4.考试结束后,将答题卡交回。

第Ⅰ卷(共 48 分)

本卷共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求。

1.下图为古籍中有关中国农业起源传说的不同记载。这些记载可用来例证

○“神农氏……始教天下耕种五谷,以省杀生” ○“昔烈山氏(炎帝)之有天下也,其子曰柱,能殖百谷百蔬” ○“(黄帝)时播百谷草木,淳化鸟兽虫蛾” ○“后稷(周人始祖,名弃)教民稼穑”

A.原始农业出现的重要性 B.中华文明起源的本土性

C.史前学术领域的包容性 D.早期文明发展的渐进性

2.下表为《睡虎地秦简·法律问答》中两则关于婚姻的记载。这反映出秦朝

A.对基层社会成员控制严密 B.律法兼具灵活性和人文性

C.注重维护家庭成员的平等 D.奉行礼法结合的司法理念

3.819年,唐宪宗任命抚州司马令狐通为右卫将军,门下省给事中崔植因认为令狐通任寿州刺史时擅自用兵,不宜奖励重用而封还制书,后“上令宰臣谕植,以通父(令狐)彰有功,不忍遂弃其子。其制方行”。这一事件体现了唐代

A.三省体制逐渐崩溃 B.门下省职能被剥夺

C.政治制度运行特征 D.中枢决策机制失灵

4.王阳明主张以自家内在的“心”(良知)而非圣贤经典作判断是非善恶的准则。随后的王散则称:“世之儒者,以学在读书,学在效先觉之所为,未免依籍见闻,仿循格套,不能自信其心。”两人的主张

A.反映出人的主体意识觉醒 B.是对朱熹思想的批判性继承

C.受到李贽“异端”思想的启示 D.推动宋明理学的世俗化趋势

5.有学者研究指出,中国古代立国态势经历了从“头枕三河(即黄河中下游地区)面向西北”向“头枕东南、面向海洋”的转变。这一转变

A.反映了中国经济的转型 B.源自于丝绸之路新发展

C.影响了科举制度的调整 D.推动了国防观念的转变

6.清朝规定中央户部十四司、御史十五道,地方督抚以下至佐杂,皆须回避本籍五百里以外,核查无误,方可补授官缺。1853年,朝廷发布办团上谕,开始大规模地直接任命中央官员“回籍”办理团练防剿事宜。这一转变源于

A.朝廷积极推行军事体制改革 B.阶级矛盾激化加剧了统治危机

C.列强扩大侵华损害国家主权 D.压制地方维护中央权威的需要

7.1902年,康有为在《答南北美洲诸华商论中国只可行立宪不可行革命书》中写道:“当此形势凡君主专制、立宪和民主三法,必当一一循序行之,若紊其序,则必大乱。”康有为的观点折射出当时中国

A.改良主张丧失群众基础 B.立宪派的实力大大削弱

C.政体之争引发普遍关注 D.反对封建专制成为共识

8.20世纪30年代,中央苏区相继设立红军斗笠厂、红军被服厂、福建军区兵工厂等一批军事工厂。同时,赋予私人投资工商业以法律保障的经营自由,确保其在合法框架内享有充分自主权。这些做法

A.突破了国民党对苏区的围剿 B.有利于敌后战场的持久抗战

C.扭转了土地革命战争的形势 D.意在增强苏区独立自主能力

9.下表为国家对辽宁的工业投资占全国工业投资的比重。

年份 1950年 1951年 1952年

比重 39.6% 22.7% 31.3%

其变化主要是由于

A.计划经济体制的确立 B.国家安全形势的变化

C.地方经济发展的要求 D.东北工业布局的调整

10.三大倡议的提出

A.推动了发展中国家之间的合作 B.深刻改变了当今世界的政治格局

C.完全取代了不结盟的外交政策 D.践行了多边主义的全球治理理念

11.古埃及文献《安尼的教谕》涵盖约三十条生活准则,从公元前14世纪晚期到公元前7世纪中期,被学校师生作为教材反复抄写。如表所示是其部分内容的摘选。这反映出古埃及

A.以立法形式规范公民活动 B.注重向百姓渗透忠孝伦理

C.注意引导和谐的家庭理念 D.强化了封建纲常名教思想

12.在12世纪,欧洲神学家若尔伯特曾提出:“人们能认为人造物品——鞋、袜、奶酪和诸如此类的产品——像上帝的作品吗?”这反映了

A.自我意识萌动 B.科学革命兴起

C.资本主义萌芽 D. 神权统治强化

13.18世纪下半叶,欧洲国家邮政业务的主要服务对象由政府逐步扩大到民间,各国邮局数量普遍增加,邮政体系进一步完善。如普鲁士地区的信件传递速度在24小时内可达150千米,邮递范围遍及欧洲。据此可知邮政业

A.推动了工业革命的深入发展 B.成为欧洲各国重点发展行业

C.适应了资本主义发展的需求 D.促进了人们文化素养的提高

14.1895年,恩格斯在《法兰西阶级斗争》中提到:“1848年的斗争方法已经陈旧……无产阶级开始采用一种崭新的斗争方式……工人开始参加各邦议会、市镇委员会的选举;他们开始同资产阶级争夺每一个由选举产生的职位。”无产阶级开始采用“崭新的斗争方式”说明

A.资本主义经济发展动力不足 B.无产阶级革命走向成熟

C.资本主义民主制度不断完善 D.科学社会主义理论形成

15.1945年8月15日,杜鲁门的《一号通令》要求日本天皇命令中国战区的日本海陆空将领(除满洲外)都向蒋介石投降。根据既定方针,美国大力帮助蒋介石运兵到华北、华东,美国军队在天津、青岛等地登陆,10月下旬起开始助蒋向东北运兵。美国这些做法的根本目的是

A.主导战后国际格局 B.敦促日本投降 C.扩大在中国影响力 D.支援东方战场

16.如果在1930-2000年出版的国际图书中,分别检索“联合国”和“危机”,可得到两词出现频率的统计示意图。对下图反映的相关国际政治内容,理解最全面的是

A.全球治理体系有待完善 B.冷战结束后国际秩序存在混乱

C.原有国际机制失去作用 D.世界局势的不确定性逐渐增加

第Ⅱ卷(共 4 大题,52 分)

17.阅读材料,回答问题。(8分)

考证“王嗣宗手搏得状元”

王嗣宗是宋太祖开宝八年(975年)的状元。当时的殿试有以才思敏捷、先交卷者为状元的做法。有学者依据文献记载考证“王嗣宗手搏(徒手搏击)得状元”的史事。

材料一

司马光所著的笔记《涑水记闻》载,王嗣宗和赵昌言在殿试中同时交卷,于是“太祖乃命两人手搏,约胜者与之。昌言发秃,嗣宗殴其幞头(包裹头的软巾)坠地,趋前谢曰:臣胜之。上大笑,即以嗣宗为状元,昌言次之”。《宋史·王嗣宗传》载:“开宝八年(975年),中进士甲科……嗣宗就试讲武殿,搏昌言帽,擢首科。”

材料二

《宋史·赵昌言传》载:“昌言少有大志,赵逢、高锡、寇准皆称许之。(宋太宗)太平兴国三年(978年),举进士。”依据档案编辑的《宋会要》记载:“太平兴国三年十一月,以新及弟(第)进士胡旦、田锡、赵昌言、李并为将作监丞(官职名称)。”

材料三

宋朝王明清所著笔记《玉照新志》载:“开宝八年(975年)廷考,王嗣宗与陈识齐纳赋卷(同时交卷),艺祖(宋太祖)命二人角力以争之,而嗣宗胜焉。”

该学者对“王嗣宗手搏得状元”推敲之后,认为疑点颇多。依据材料和所学知识,指出“王嗣宗手搏得状元”的疑点。(8分)

18.阅读材料,完成下列要求。(8分)

材料

由于威尔逊失败的阴影和30年代国际联盟的失败,罗斯福在二战爆发以后开始寻求一种新的方法,即后来的大国警察制思想。在1941年8月大西洋会议上,罗斯福明确提出了维护世界和平的英美警察制思想,1942年,他又把苏联和中国列为警察国家,从而形成了“四警制”思想。在1943年11月德黑兰会议上,总统已把四警制作为酝酿中的国际组织的一个不可缺少的组成部分:新的国际组织由三个机构组成,其中第三个是被称为“四警察”的行使权力的机构,有权处理任何突发事件。此外,在会上罗斯福设想了四大国负责管辖的范围,英国和俄国统治欧洲,俄国和中国统治亚洲,美国独自负责西半球,必要时各大国之间相互提供援助。

——摘编自赵志辉《罗斯福外交思想研究》

根据材料,结合所学,从二战后国际秩序的角度评价罗斯福的“四警制”思想。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(24分)

材料一

1583年,耶稣会传教士利玛窦进入广东,开始传教。然而,中国人对基督教这个舶来品最初是不感兴趣的。为了达到传教的目的,传教士学汉语、用汉姓、穿汉服,读儒家经典,顺应中国习俗,介绍中国人所陌生的西方先进科学技术来吸引中国人。西学随之在中国传播开来。

——改编自周桂英《西学东渐对中国文化自信的冲击及其重塑》

材料二

18世纪出现了席卷欧洲的“中国热”现象。法国伏尔泰在《风俗论》(1756)中,以中国为矛攻击当时法国社会的政治和宗教制度。德国哲学家莱布尼茨大力推崇儒家的理性精神,认为中国人已经形成了建立在理性而不是神灵基础上信仰自然的宗教。中国还成为法国著名经济学家魁奈为首的重农主义者阐发思想的参照来源。魁奈通过耶稣会士有关中国的文献了解中国。他在1758年发表的《经济表》中将中国树立为欧洲重农典范和理想社会。在讨论中国君主制时,他说:“我从有关中国的报道中得出,中国体制建立在明智和稳固不变的规律基础上,虽然帝王发号施令,但是他行为检点。”在《中华帝国的专制制度》(1767)中,魁奈认为中国的专制不是建立在武断的奇思妙想上,而是遵照规律法则,关注的核心是人们的福祉与社会和谐。

——改编自黄丽娟《“中学西浙”——欧洲现代精神的中国借鉴》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明末清初中国人对“西学”态度转变的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括18世纪欧洲学者对“中学”的态度,分析当时“中国热”现象的背景和影响。(14分)

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对东西方文化交流的认识。(4分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

图6

——据(美)菲利普·费尔南德兹—阿迈斯托《世界:一部历史》

(注:“自然进程”是指人与自然的互动;“人文进程”是指文明与文明、人群与人群的相互作用和影响。)

有史以来,人们试图以各种方式认识历史。材料反映了一位学者对19和20世纪世界历史的认识,对此认识提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)

厦门双十中学2025届高三上第三次月考答案

1.B

2.A

3.C

4.A

5.C

6.B

7.D

8.D

9.B

10.D

11.C

12.A。

13.C

14.C

15.A

16. A

17.

(1)时间疑点:《宋史》本身自相矛盾,《宋史》记载赵昌言为978年进士,王嗣宗是975年进士,两人不可能夺状元。

人物疑点:不同史书记载不同,与王嗣宗“手搏”的当事人不一致。

时代疑点:宋代实行科举选官制度,且大力提倡文治,通过手搏选取状元与时代特征不太吻合。(8分)

18.

判断:有利于维护战后秩序(进步性),但具有较大局限。(2分,体现两面性即可)

背景:威尔逊和国联失败的教训(1分);二战对原有国际秩序的破坏;世界反法西斯同盟的建立;中苏在反法西斯战争中的重大贡献。(任2点2分)

进步性:有利于维护世界和平;为联合国的成立奠定基础(为“大国一致”原则的确立奠定基础);提倡不同社会制度国家之间的共处与合作。(任2点2分)

局限性:对世界:是大国相互妥协的产物;带有明显的强权政治色彩(严重损害了一些国家的利益);(任1点1分)

对美国:暴露战后美国称霸世界的野心。(1分)

19.(24分)

(1)西方传教士的媒介作用;传教士本土化的传教策略;西方科技的进步激发了中国人的兴趣;中国学者会通中西的文化实践;经世致用的实学思潮兴起。(任答三点即得6分)

(2)态度:赞誉中国文化;认为中国文化注重理性、规律、法则、和谐。(2分)

背景:新航路开辟后,东西方交流日益增多;西方传教士翻译中国儒家经典的桥梁作用;西方启蒙思想家寻求反封建神权、建立世俗君主制的思想武器;明清中国的综合国力依然居于世界前列;中国文化的博大精深。(6分)

影响:中国文化为启蒙思想家提供了思想借鉴;促进了东西方文化的交流,丰富了人类文化的内涵;一定程度上促进了欧洲的社会转型。(6分)

(3)东西方都创造了辉煌的文化成就;不同文化的交流有利于世界文明的发展;文明间要互鉴、包容、开放。(4分)

20.(12分)

示例1见解:赞成学者认为19和20世纪世界历史的发展存在自然进程与人文进程两条线索的观点。

理由:19世纪全球人口剧增,人与自然的互动日趋活跃,煤炭和蒸汽动力的运用使食物生产实现了工业化。随着第二次工业革命的深入发展,人们改造自然的能力也得到了强化,人与自然的关系变得日益恶化,世界范围内的饥荒、干早、全球变暖、大肆毁林等问题层出不穷,20世纪90年代为解决粮食问题,转基因作物也随之出现。

与此同时,人文进程也得到了发展,文明与文明、人群与人群的相互作用和影响也在日益加强,19世纪40-60年代出现在中国的鸦片战争、19世纪60年代至1910年的大规模移民、1870-1871年的普法战争、1914-1918年的第一次世界大战、1936-1945年的第二次世界大战、1945-1989年的冷战以及电视和互联网的出现,无一不印证了这个线索。

示例2见解:自然进程要坚持人与自然的可持续发展。

理由:第一次工业革命,人类进入蒸汽时代,以蒸汽能源为动力,大力开发煤炭,促进全球人口剧增,同时加剧了环境污染;第二次工业革命,人类进入电气时代,无节制地向大自然掠夺资源,破坏了生态环境,致使1870—1900年间世界范围的饥荒和干早发生;第三次科技革命,人类进入信息、生物、原子时代,工业化的进一步发展,大肆毁林,恶化了生态环境,致使全球变暖威胁人类健康。

总之,人与自然的互动,应坚持绿色发展理念,才有利于人类的健康发展。

示例3见解:在人文进程中,应该补充中华人民共和国成立这一历史事件。

1949年10月1日,中华人民共和国成立,占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了,极大地改变了世界政治力量的对比;推动了世界被压迫民族和人民争取解放的斗争;增强了世界和平民主和社会主义阵营的力量,深刻影响了20世纪世界历史进程。

示例4见解:材料未能体现唯物史观的观点和方法。

历史唯物主义认为,人类物质生活资料的生产是社会生活的基础,生产力是历史发展的决定因素,阶级斗争是推动阶级社会发展的直接动力,人民群众是历史的创造者。选择某些时间节点上发生的事件认识历史进程,具有随意性,不能准确地把握历史发展的内在原因。

(“示例”只作评卷参考,不作为唯一标准答案。)

同课章节目录