22《为中华之崛起而读书》课件

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

观光影故事汇,感怀伟人身上的爱国情

一位革命者的壮志

我为周恩来爷爷制作英雄名片

情境任务

周恩来

Zhou EN-LAI

为

中

之

崛

起

而

读

周恩来

华

书

第1课时

活动一

挑战字词,概括内容。

读准字音、理解词意

严肃

清晰

胸怀

这些回答是否也是清晰而坚定的?是否觉得他们也有抱负和胸怀

为家父而读书

为明理而读书

为光耀门楣而读书

用恰当的语气读出词语的意思

为之一振

连声赞叹

当效此生

① 这是谁的言语神情?

② 他为何如此?

带着表情、动作读词语,理解基本意思

疑惑不解

中华不振

热闹非凡

读这些词语的时候,你仿佛看到了哪些人物和画面

左顾右盼

训 斥

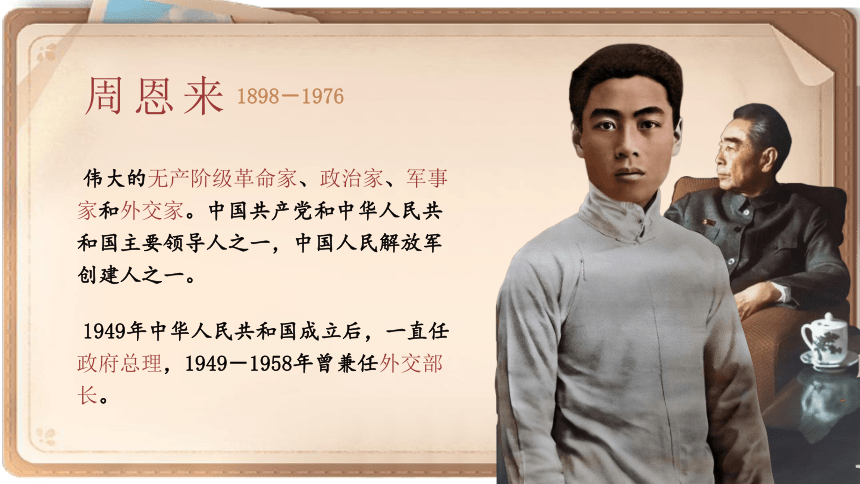

伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家和外交家。中国共产党和中华人民共和国主要领导人之一,中国人民解放军创建人之一。

1898-1976

周

恩

来

1949年中华人民共和国成立后,一直任政府总理,1949-1958年曾兼任外交部长。

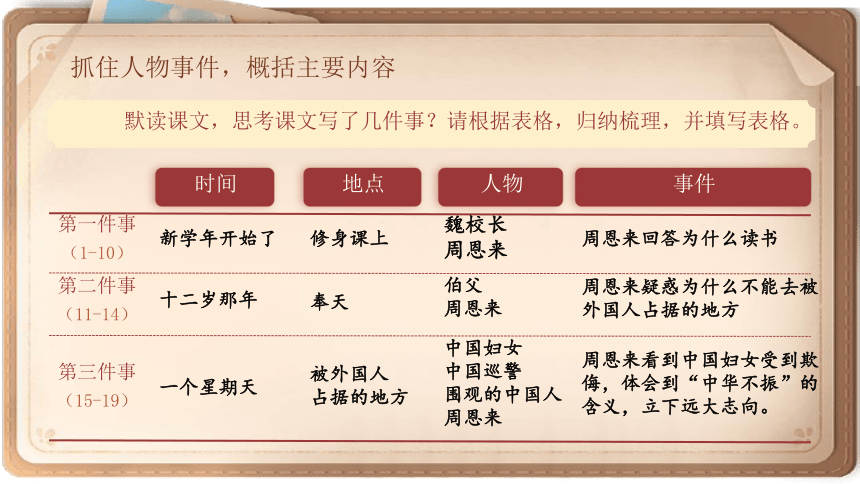

抓住人物事件,概括主要内容

默读课文,思考课文写了几件事?请根据表格,归纳梳理,并填写表格。

第一件事

(1-10)

第二件事

(11-14)

第三件事

(15-19)

新学年开始了

十二岁那年

一个星期天

修身课上

奉天

被外国人

占据的地方

魏校长

周恩来

伯父

周恩来

中国妇女

中国巡警

围观的中国人

周恩来

周恩来回答为什么读书

周恩来疑惑为什么不能去被外国人占据的地方

周恩来看到中国妇女受到欺侮,体会到“中华不振”的含义,立下远大志向。

时间

地点

人物

事件

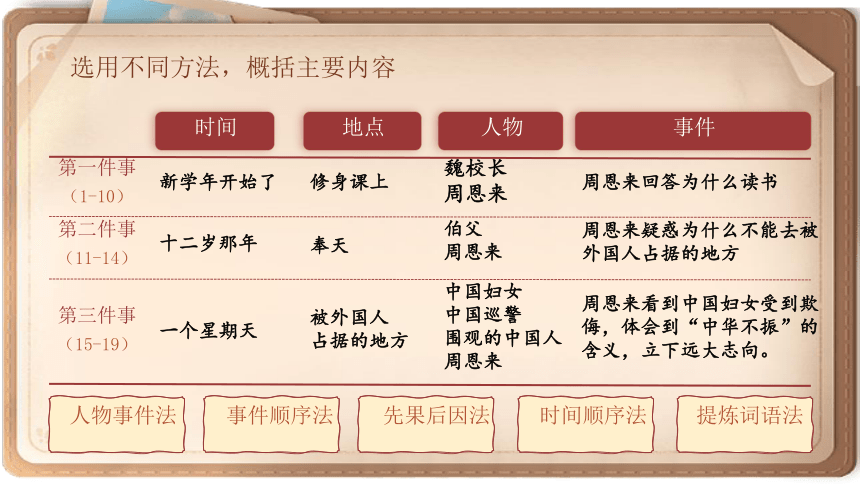

提炼词语法

5

时间顺序法

4

先果后因法

3

事件顺序法

2

人物事件法

1

概括课文主要内容的方法

人物 + 事件

起因、经过、结果的顺序,把三件事串联起来

用“之所以……是因为……”的句式,抓住主要人物和事件

按时间顺序,抓住主要人物和事件,将三件事连起来概括

借助生词,抓住主要人物和事件,概括课文主要内容

选用不同方法,概括主要内容

时间

地点

人物

事件

第一件事

(1-10)

第二件事

(11-14)

第三件事

(15-19)

新学年开始了

十二岁那年

一个星期天

修身课上

奉天

被外国人

占据的地方

魏校长

周恩来

伯父

周恩来

中国妇女

中国巡警

围观的中国人

周恩来

周恩来回答为什么读书

周恩来疑惑为什么不能去被外国人占据的地方

周恩来看到中国妇女受到欺侮,体会到“中华不振”的含义,立下远大志向。

人物事件法

事件顺序法

先果后因法

时间顺序法

提炼词语法

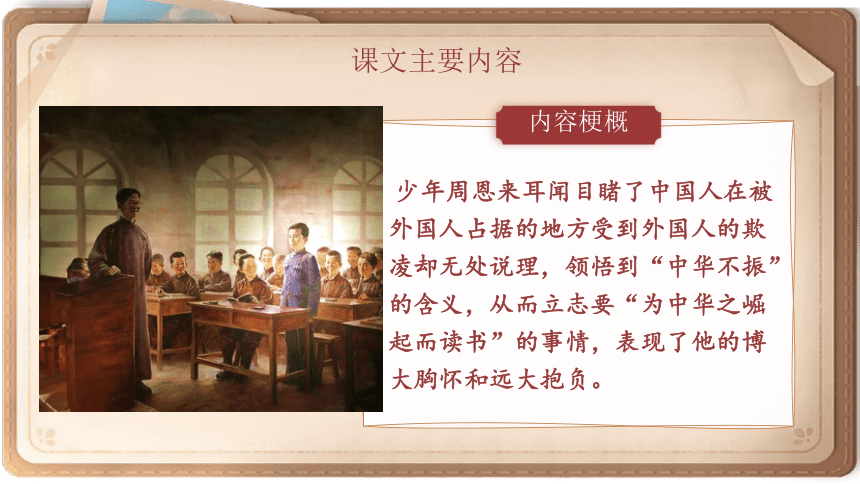

少年周恩来耳闻目睹了中国人在被外国人占据的地方受到外国人的欺凌却无处说理,领悟到“中华不振”的含义,从而立志要“为中华之崛起而读书”的事情,表现了他的博大胸怀和远大抱负。

内容梗概

课文主要内容

对比学习,探究读书之因。

活动二

学习建议

自读

自读课文第1-10自然段。

思考

他们读书的目的有什么区别?

标画

用横线画出同学们的读书目的;

用波浪线画出周恩来的读书目的。

你们为什么而读书?

为家父而读书。

为明理而读书。

为光耀门楣而读书。

为中华之崛起而读书!

同学们读书的目的与周恩来读书的目的有什么不同?

为家父而读书。

为光耀门楣而读书。

为明理而读书。

其他同学

周恩来

为中华之崛起而读书!

为了自己

为了国家

活动三

一笔一画,书写生字。

默

mò

晰

xī

振

zhèn

胸

xiōng

怀

huái

效

xiào

顾

gù

训

xùn

赞

zàn

肃

sù

凡

fán

斥

chì

为

中

之

崛

起

而

读

周恩来

第2课时

华

书

是什么原因使周恩来立志“为中华之崛起而读书”呢?

课文中有一个词语连续出现了三次,它告诉了我们周恩来立志的关键原因。

快速浏览课文11-17自然段,把它找出来。

中华不振

批注朗读,体会“中华不振”之困。

活动一

默读课文11-17自然段,你从课文的哪些描写中感受到了“中华不振”?请你勾画出相关语句,并简单批注你的疑惑,然后和同学交流。

聚焦人物

人物表现

伯父

告诉周恩来不要去外国人占据的地方。

妇女

中国巡警

围观的中国人

哭诉,指望巡警帮忙反招训斥。

不惩处肇事的外国人,训斥妇女。

紧握拳头,只能劝慰。

把你们的疑问大声地读出来!

为什么中国人不把外国人直接赶出去?

为什么中国的土地会被外国人占据?

为什么中国巡警不处罚肇事的外国人,反而训斥这个女人?

为什么中国人只能紧握拳头,谁都不敢怎样?

中华不振

她原本指望巡警局能给她撑腰,惩处这个外国人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而训斥她。

围观的中国人都紧握着拳头。但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢?大家只能劝慰这个不幸的女人。

一百多年前的旧中国到底有着一段怎样的饱受帝国主义列强欺凌的历史?

1

2

小组内交流课前查找的资料(图片、文字等)。

推选小组代表,用概括主要内容的方式,精要介绍最能体现“中华不振”的内容。

历史事件,历历在目

鸦片战争

中日甲午战争

八国联军侵华

……

社会状况,惨不忍睹

贫穷落后

多灾多难

民不聊生

……

日常生活,苦不堪言

租借地外国人居多

到处悬挂辱华标语

……

中国人在自己的土地上失去了自主权,失去了自由,受压迫,受欺凌,这就是“中华不振”。

借助资料,感悟“振兴中华”之志。

活动二

思考

此时此刻,伯父的心情怎么样?在想什么?

“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

十二岁的周恩来当然不能完全明白伯父的话,但是“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情却让他难以忘怀。

此时的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。

走进人物内心,体会“振兴中华”之思

12岁的周恩来立下“振兴中华”的志向。1917年9月,19岁的周恩来于天津南开中学毕业后赴日留学前夕,与几个好友告别,写下了气魄雄伟、热情奔放的七言绝句《大江歌罢掉头东》。

大江歌罢掉头东,

邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,

难酬蹈海亦英雄。

无题

【现代】周恩来

注释:

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①﹝大江﹞:

泛指气势豪迈的歌曲。

②﹝邃密﹞:

深入、细致,这里指精研的意思。

③﹝群科﹞:

各种科学。

④﹝济世穷﹞:

挽救国家的危亡。

⑤﹝面壁﹞:

这里用来形容刻苦钻研。

⑥﹝破壁﹞:

这里表示学成之后,像破壁而飞的巨龙一样,为祖国和人民做一番大事业。

⑦﹝难酬﹞:

难以实现,目的达不到。

⑧﹝蹈海﹞:

投海。

“中华不振”让周恩来找到了救中国于水火的道路——

“中华不振”激起了周恩来救国济世的战斗豪情——

“中华不振”让周恩来心中的火愈少愈烈,他想清楚了解自己应该怎么做,变成了修身课上,让魏校长、让我们为之一振的那句话——

如果给周恩来爷爷制作英雄名片,你会怎么设计呢?请小组开展名片设计活动。

小组活动

移情拓展,表达自己读书志向。

活动三

如果有人问你为什么而读书,你的回答是什么?想一想,写下来,注意写清楚理由。

为何而读书?

观光影故事汇,感怀伟人身上的爱国情

一位革命者的壮志

我为周恩来爷爷制作英雄名片

情境任务

周恩来

Zhou EN-LAI

为

中

之

崛

起

而

读

周恩来

华

书

第1课时

活动一

挑战字词,概括内容。

读准字音、理解词意

严肃

清晰

胸怀

这些回答是否也是清晰而坚定的?是否觉得他们也有抱负和胸怀

为家父而读书

为明理而读书

为光耀门楣而读书

用恰当的语气读出词语的意思

为之一振

连声赞叹

当效此生

① 这是谁的言语神情?

② 他为何如此?

带着表情、动作读词语,理解基本意思

疑惑不解

中华不振

热闹非凡

读这些词语的时候,你仿佛看到了哪些人物和画面

左顾右盼

训 斥

伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家和外交家。中国共产党和中华人民共和国主要领导人之一,中国人民解放军创建人之一。

1898-1976

周

恩

来

1949年中华人民共和国成立后,一直任政府总理,1949-1958年曾兼任外交部长。

抓住人物事件,概括主要内容

默读课文,思考课文写了几件事?请根据表格,归纳梳理,并填写表格。

第一件事

(1-10)

第二件事

(11-14)

第三件事

(15-19)

新学年开始了

十二岁那年

一个星期天

修身课上

奉天

被外国人

占据的地方

魏校长

周恩来

伯父

周恩来

中国妇女

中国巡警

围观的中国人

周恩来

周恩来回答为什么读书

周恩来疑惑为什么不能去被外国人占据的地方

周恩来看到中国妇女受到欺侮,体会到“中华不振”的含义,立下远大志向。

时间

地点

人物

事件

提炼词语法

5

时间顺序法

4

先果后因法

3

事件顺序法

2

人物事件法

1

概括课文主要内容的方法

人物 + 事件

起因、经过、结果的顺序,把三件事串联起来

用“之所以……是因为……”的句式,抓住主要人物和事件

按时间顺序,抓住主要人物和事件,将三件事连起来概括

借助生词,抓住主要人物和事件,概括课文主要内容

选用不同方法,概括主要内容

时间

地点

人物

事件

第一件事

(1-10)

第二件事

(11-14)

第三件事

(15-19)

新学年开始了

十二岁那年

一个星期天

修身课上

奉天

被外国人

占据的地方

魏校长

周恩来

伯父

周恩来

中国妇女

中国巡警

围观的中国人

周恩来

周恩来回答为什么读书

周恩来疑惑为什么不能去被外国人占据的地方

周恩来看到中国妇女受到欺侮,体会到“中华不振”的含义,立下远大志向。

人物事件法

事件顺序法

先果后因法

时间顺序法

提炼词语法

少年周恩来耳闻目睹了中国人在被外国人占据的地方受到外国人的欺凌却无处说理,领悟到“中华不振”的含义,从而立志要“为中华之崛起而读书”的事情,表现了他的博大胸怀和远大抱负。

内容梗概

课文主要内容

对比学习,探究读书之因。

活动二

学习建议

自读

自读课文第1-10自然段。

思考

他们读书的目的有什么区别?

标画

用横线画出同学们的读书目的;

用波浪线画出周恩来的读书目的。

你们为什么而读书?

为家父而读书。

为明理而读书。

为光耀门楣而读书。

为中华之崛起而读书!

同学们读书的目的与周恩来读书的目的有什么不同?

为家父而读书。

为光耀门楣而读书。

为明理而读书。

其他同学

周恩来

为中华之崛起而读书!

为了自己

为了国家

活动三

一笔一画,书写生字。

默

mò

晰

xī

振

zhèn

胸

xiōng

怀

huái

效

xiào

顾

gù

训

xùn

赞

zàn

肃

sù

凡

fán

斥

chì

为

中

之

崛

起

而

读

周恩来

第2课时

华

书

是什么原因使周恩来立志“为中华之崛起而读书”呢?

课文中有一个词语连续出现了三次,它告诉了我们周恩来立志的关键原因。

快速浏览课文11-17自然段,把它找出来。

中华不振

批注朗读,体会“中华不振”之困。

活动一

默读课文11-17自然段,你从课文的哪些描写中感受到了“中华不振”?请你勾画出相关语句,并简单批注你的疑惑,然后和同学交流。

聚焦人物

人物表现

伯父

告诉周恩来不要去外国人占据的地方。

妇女

中国巡警

围观的中国人

哭诉,指望巡警帮忙反招训斥。

不惩处肇事的外国人,训斥妇女。

紧握拳头,只能劝慰。

把你们的疑问大声地读出来!

为什么中国人不把外国人直接赶出去?

为什么中国的土地会被外国人占据?

为什么中国巡警不处罚肇事的外国人,反而训斥这个女人?

为什么中国人只能紧握拳头,谁都不敢怎样?

中华不振

她原本指望巡警局能给她撑腰,惩处这个外国人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而训斥她。

围观的中国人都紧握着拳头。但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢?大家只能劝慰这个不幸的女人。

一百多年前的旧中国到底有着一段怎样的饱受帝国主义列强欺凌的历史?

1

2

小组内交流课前查找的资料(图片、文字等)。

推选小组代表,用概括主要内容的方式,精要介绍最能体现“中华不振”的内容。

历史事件,历历在目

鸦片战争

中日甲午战争

八国联军侵华

……

社会状况,惨不忍睹

贫穷落后

多灾多难

民不聊生

……

日常生活,苦不堪言

租借地外国人居多

到处悬挂辱华标语

……

中国人在自己的土地上失去了自主权,失去了自由,受压迫,受欺凌,这就是“中华不振”。

借助资料,感悟“振兴中华”之志。

活动二

思考

此时此刻,伯父的心情怎么样?在想什么?

“中华不振哪!”伯父叹了口气,没有再说什么。

十二岁的周恩来当然不能完全明白伯父的话,但是“中华不振”四个字和伯父沉郁的表情却让他难以忘怀。

此时的周恩来才真正体会到“中华不振”这四个字的沉重分量。

走进人物内心,体会“振兴中华”之思

12岁的周恩来立下“振兴中华”的志向。1917年9月,19岁的周恩来于天津南开中学毕业后赴日留学前夕,与几个好友告别,写下了气魄雄伟、热情奔放的七言绝句《大江歌罢掉头东》。

大江歌罢掉头东,

邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,

难酬蹈海亦英雄。

无题

【现代】周恩来

注释:

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①﹝大江﹞:

泛指气势豪迈的歌曲。

②﹝邃密﹞:

深入、细致,这里指精研的意思。

③﹝群科﹞:

各种科学。

④﹝济世穷﹞:

挽救国家的危亡。

⑤﹝面壁﹞:

这里用来形容刻苦钻研。

⑥﹝破壁﹞:

这里表示学成之后,像破壁而飞的巨龙一样,为祖国和人民做一番大事业。

⑦﹝难酬﹞:

难以实现,目的达不到。

⑧﹝蹈海﹞:

投海。

“中华不振”让周恩来找到了救中国于水火的道路——

“中华不振”激起了周恩来救国济世的战斗豪情——

“中华不振”让周恩来心中的火愈少愈烈,他想清楚了解自己应该怎么做,变成了修身课上,让魏校长、让我们为之一振的那句话——

如果给周恩来爷爷制作英雄名片,你会怎么设计呢?请小组开展名片设计活动。

小组活动

移情拓展,表达自己读书志向。

活动三

如果有人问你为什么而读书,你的回答是什么?想一想,写下来,注意写清楚理由。

为何而读书?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地