福建省泉州市台商区2024-2025学年八年级下学期期末考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省泉州市台商区2024-2025学年八年级下学期期末考试语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 43.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 13:34:46 | ||

图片预览

文档简介

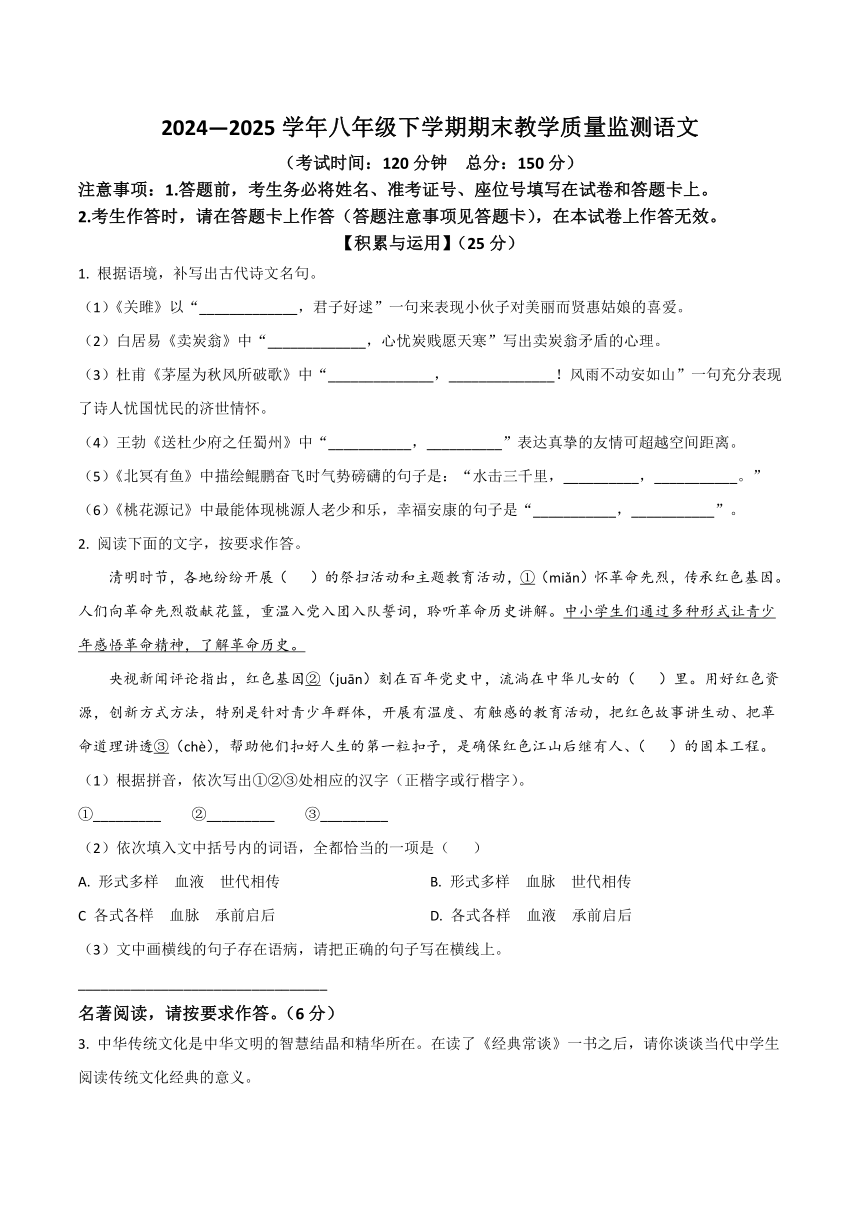

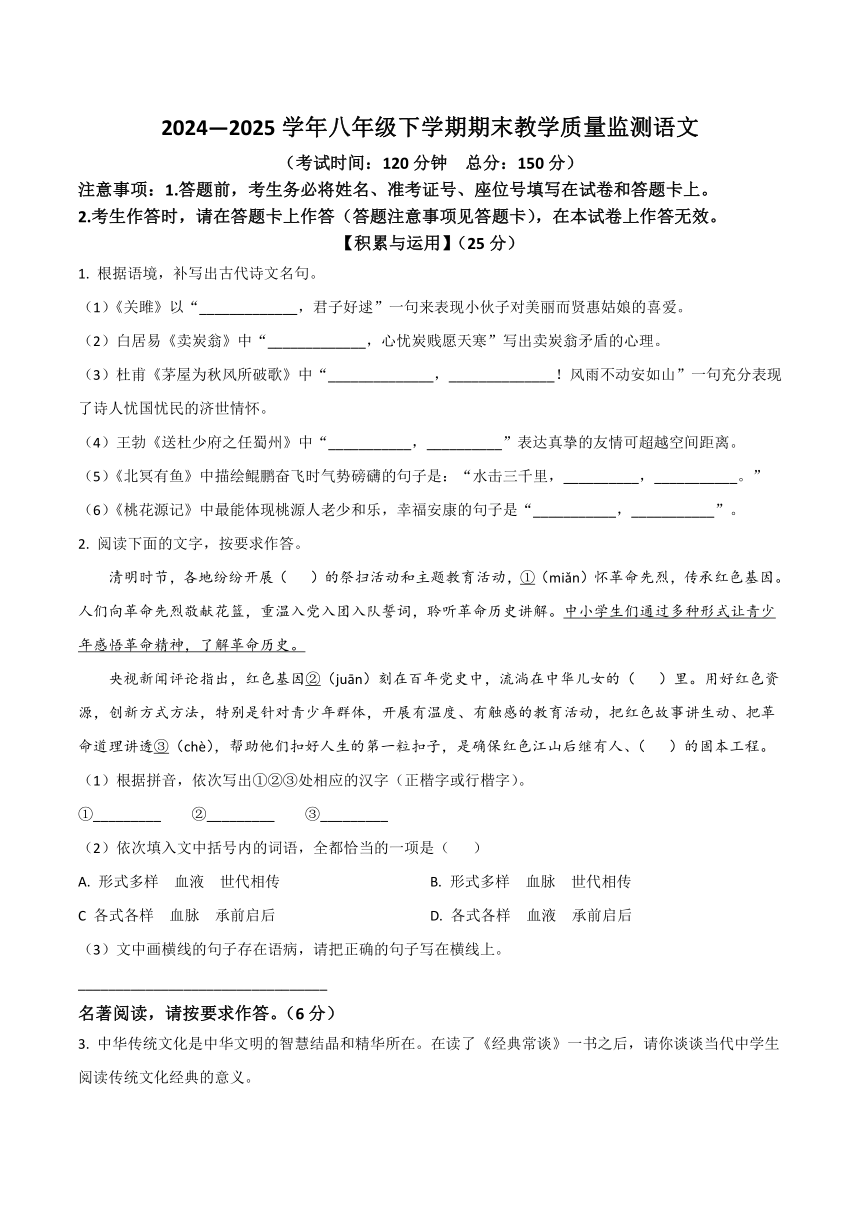

2024—2025学年八年级下学期期末教学质量监测语文

(考试时间:120分钟 总分:150分)

注意事项:1.答题前,考生务必将姓名、准考证号、座位号填写在试卷和答题卡上。

2.考生作答时,请在答题卡上作答(答题注意事项见答题卡),在本试卷上作答无效。

【积累与运用】(25分)

1. 根据语境,补写出古代诗文名句。

(1)《关雎》以“_____________,君子好逑”一句来表现小伙子对美丽而贤惠姑娘的喜爱。

(2)白居易《卖炭翁》中“_____________,心忧炭贱愿天寒”写出卖炭翁矛盾的心理。

(3)杜甫《茅屋为秋风所破歌》中“______________,______________!风雨不动安如山”一句充分表现了诗人忧国忧民的济世情怀。

(4)王勃《送杜少府之任蜀州》中“___________,__________”表达真挚的友情可超越空间距离。

(5)《北冥有鱼》中描绘鲲鹏奋飞时气势磅礴的句子是:“水击三千里,__________,___________。”

(6)《桃花源记》中最能体现桃源人老少和乐,幸福安康的句子是“___________,___________”。

2. 阅读下面的文字,按要求作答。

清明时节,各地纷纷开展( )的祭扫活动和主题教育活动,①(miǎn)怀革命先烈,传承红色基因。人们向革命先烈敬献花篮,重温入党入团入队誓词,聆听革命历史讲解。中小学生们通过多种形式让青少年感悟革命精神,了解革命历史。

央视新闻评论指出,红色基因②(juān)刻在百年党史中,流淌在中华儿女的( )里。用好红色资源,创新方式方法,特别是针对青少年群体,开展有温度、有触感的教育活动,把红色故事讲生动、把革命道理讲透③(chè),帮助他们扣好人生的第一粒扣子,是确保红色江山后继有人、( )的固本工程。

(1)根据拼音,依次写出①②③处相应的汉字(正楷字或行楷字)。

①_________ ②_________ ③_________

(2)依次填入文中括号内的词语,全都恰当的一项是( )

A. 形式多样 血液 世代相传 B. 形式多样 血脉 世代相传

C 各式各样 血脉 承前启后 D. 各式各样 血液 承前启后

(3)文中画横线的句子存在语病,请把正确的句子写在横线上。

_________________________________

名著阅读,请按要求作答。(6分)

3. 中华传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在。在读了《经典常谈》一书之后,请你谈谈当代中学生阅读传统文化经典的意义。

4. 《钢铁是怎样炼成的》一书中,面对生活的打击,保尔也会表现出灰心、绝望、无助等情绪,有人认为这有损保尔坚强乐观、顽强拼搏的形象,与书名中“钢铁”一词不符。对此你怎么看,请结合整本书的阅读说说你的看法。

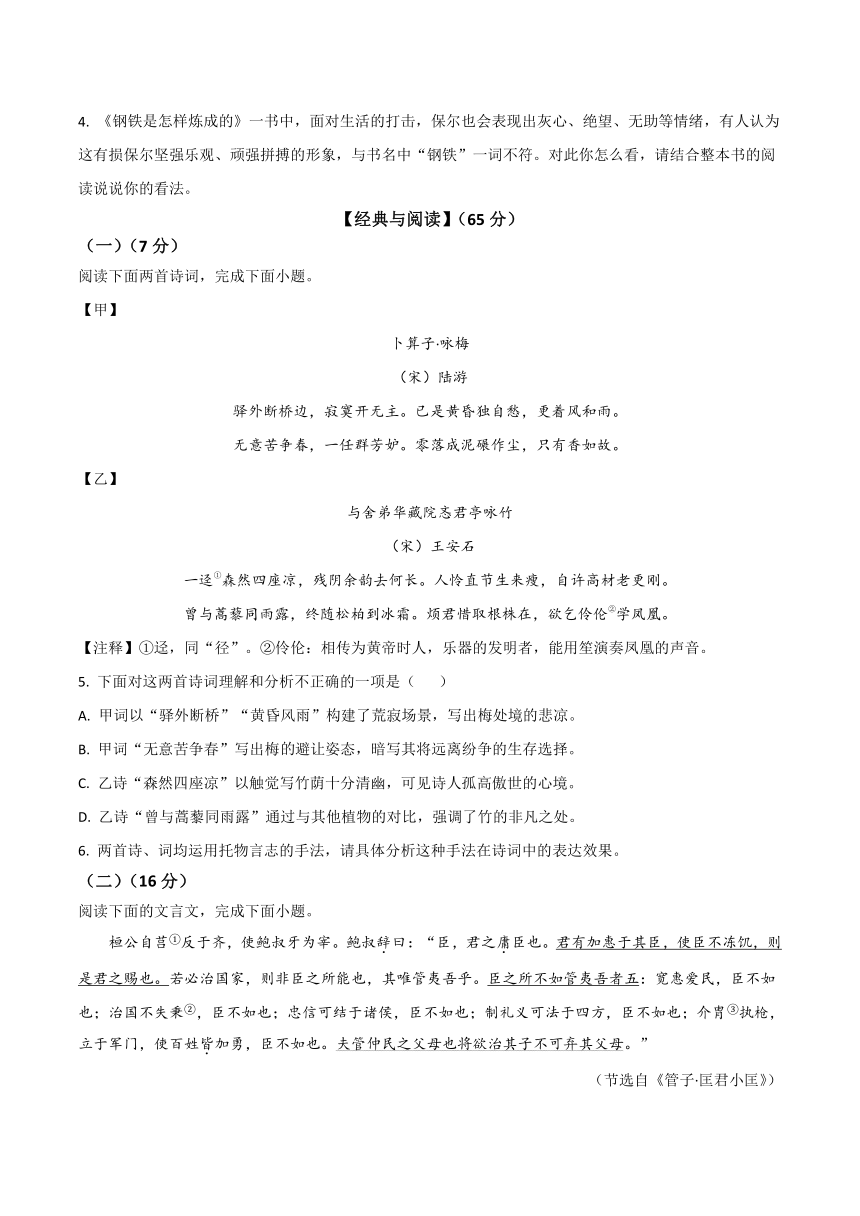

【经典与阅读】(65分)

(一)(7分)

阅读下面两首诗词,完成下面小题。

【甲】

卜算子·咏梅

(宋)陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

【乙】

与舍弟华藏院忞君亭咏竹

(宋)王安石

一迳①森然四座凉,残阴余韵去何长。人怜直节生来瘦,自许高材老更刚。

曾与蒿藜同雨露,终随松柏到冰霜。烦君惜取根株在,欲乞伶伦②学凤凰。

【注释】①迳,同“径”。②伶伦:相传为黄帝时人,乐器的发明者,能用笙演奏凤凰的声音。

5. 下面对这两首诗词理解和分析不正确的一项是( )

A. 甲词以“驿外断桥”“黄昏风雨”构建了荒寂场景,写出梅处境的悲凉。

B. 甲词“无意苦争春”写出梅避让姿态,暗写其将远离纷争的生存选择。

C. 乙诗“森然四座凉”以触觉写竹荫十分清幽,可见诗人孤高傲世的心境。

D. 乙诗“曾与蒿藜同雨露”通过与其他植物的对比,强调了竹的非凡之处。

6. 两首诗、词均运用托物言志的手法,请具体分析这种手法在诗词中的表达效果。

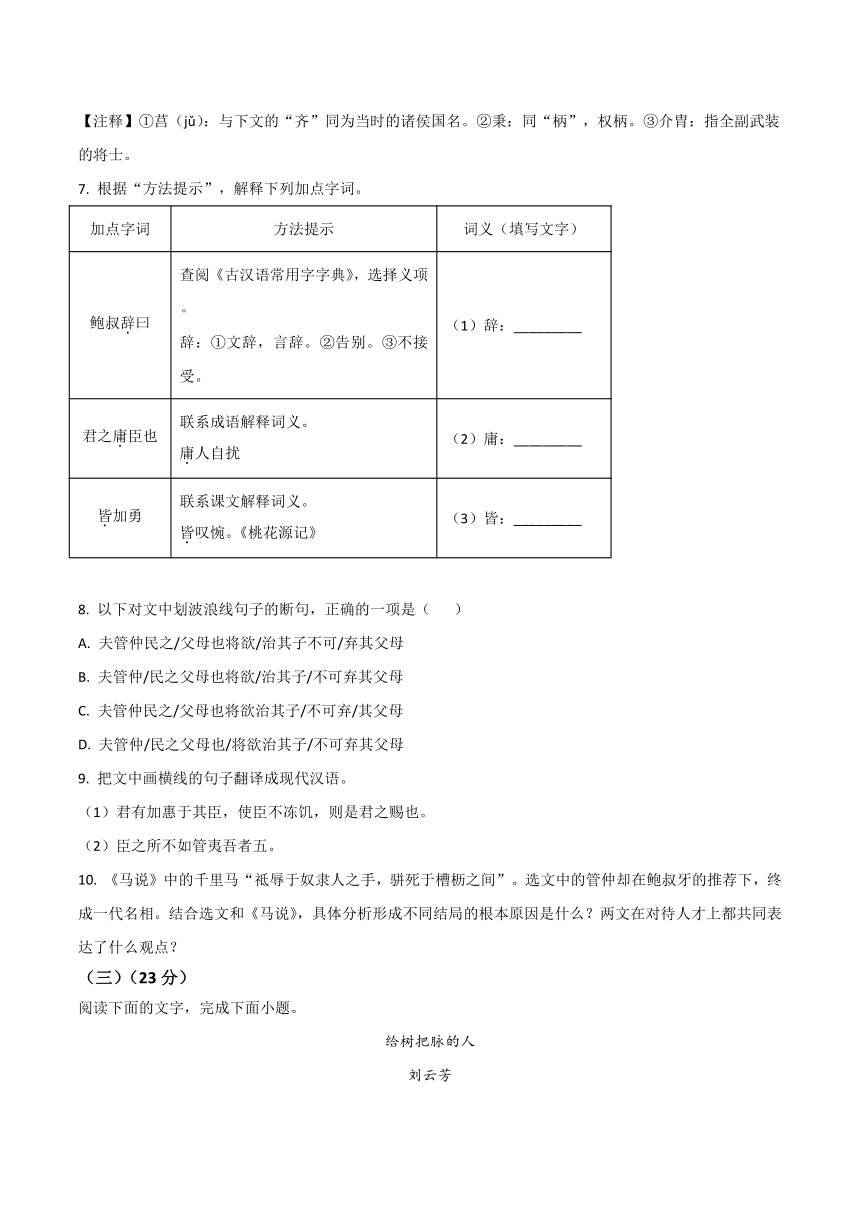

(二)(16分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

桓公自莒①反于齐,使鲍叔牙为宰。鲍叔辞曰:“臣,君之庸臣也。君有加惠于其臣,使臣不冻饥,则是君之赐也。若必治国家,则非臣之所能也,其唯管夷吾乎。臣之所不如管夷吾者五:宽惠爱民,臣不如也;治国不失秉②,臣不如也;忠信可结于诸侯,臣不如也;制礼义可法于四方,臣不如也;介胄③执枪,立于军门,使百姓皆加勇,臣不如也。夫管仲民之父母也将欲治其子不可弃其父母。”

(节选自《管子·匡君小匡》)

【注释】①莒(jǔ):与下文的“齐”同为当时的诸侯国名。②秉:同“柄”,权柄。③介胄:指全副武装的将士。

7. 根据“方法提示”,解释下列加点字词。

加点字词 方法提示 词义(填写文字)

鲍叔辞曰 查阅《古汉语常用字字典》,选择义项 辞:①文辞,言辞。②告别。③不接受。 (1)辞:_________

君之庸臣也 联系成语解释词义。 庸人自扰 (2)庸:_________

皆加勇 联系课文解释词义。 皆叹惋。《桃花源记》 (3)皆:_________

8. 以下对文中划波浪线句子的断句,正确的一项是( )

A. 夫管仲民之/父母也将欲/治其子不可/弃其父母

B. 夫管仲/民之父母也将欲/治其子/不可弃其父母

C. 夫管仲民之/父母也将欲治其子/不可弃/其父母

D. 夫管仲/民之父母也/将欲治其子/不可弃其父母

9. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)君有加惠于其臣,使臣不冻饥,则是君之赐也。

(2)臣之所不如管夷吾者五。

10. 《马说》中的千里马“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”。选文中的管仲却在鲍叔牙的推荐下,终成一代名相。结合选文和《马说》,具体分析形成不同结局的根本原因是什么?两文在对待人才上都共同表达了什么观点?

(三)(23分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

给树把脉的人

刘云芳

①大路小路连接着村庄,像一棵躺倒的树。爷爷踩在各个分支上,来回转悠。

②八十六岁的爷爷像只啄木鸟一样,抚摸那些树皮、树干,不时敲击着,为这些树诊脉,又像是在叫醒它们。许多个上午,他腰间别一把斧头就出了门。将那些断定活不过来的树木砍掉,再拖回家。很小的时候,爷爷便告知我们:用斧头直接砍伐树木,那不是一个拾柴人应有的良心。通常,我们要为一棵树把脉,从繁茂的森林里找出枯死的那些树。拾柴的人只要用手轻轻一拽,或者用脚轻轻一踩,那树干便发出干脆的声响。那是柴禾对人的回应。

③一棵四季都光秃着脑袋挺立的树木,不知道藏了多少村庄的故事,那故事一定比一个人的记忆、感受更细密。这棵枯死的树如果不被砍倒,风会将它的细枝一点点吹掉,虫蚁会将它的躯壳慢慢吞噬,像古老的传说逐渐丧失了细节。这棵树在偶然的一天停留在柴垛前,等着斧头来分离,树干用来熬粥、做饭,树梢用来引火。斧头是无情的执行官,它轻易就能辨别出树木的年轮、种类。接着,柴禾被整齐码放在柴垛里,此后,在阳光里慢慢修行,让身体里仅有的一丝湿气借着光线攀升。

④在爷爷眼里,给树把脉是门学问,拾柴也是。拾柴者码放的柴垛能看出一个人的品性。那些在山里用斧头大开杀戒,把一片树木不由分说地砍倒,等着晒干再拉回家当柴禾的人是无德的。而那些把柴禾胡乱码放的人过日子的心是潦草的,随意的。我不知道这话是对还是错,但爷爷坚信自己的经验。

⑤从山林里拾取柴禾,是我们这些山民与大自然之间最简单也最直接的一种交流。农闲的时候,总是有人一次次跑进深山老林,也像我爷爷那样,为一棵棵灌木把脉,将枯枝带回家。勤快的人家,柴垛码放得格外整齐,高高的,像是一面墙。柴垛是他们精神深处的地图。

⑥我父亲更愿意与果树亲近,他喜欢给果树把脉,喜欢看它们开花、结果,接着在冬天里沉默。每年春天,他都会带一把剪刀,察看院子里、田地里那些果树的花朵,开得过于稠密的,要帮忙疏花,像是告诫这棵树,莫要贪心。开得过稀的,父亲就要在心里对自己说,要再等一等。他牢记上一年秋天许多果实的味道,要对树木施行“魔法”:进行嫁接,让甜果子来救治苦果子。原有的树木必须舍弃一段枝条,在断截面上切出小口,再把拿回来的树枝插进去,用布条牢牢绑住,过不了多久,这截树枝便像一个年幼时被领养的孩子,在新树桩上没心没肺地长叶、开花、结果。一截优质的陌生枝杈就这样被收养到了一棵果树的身体里。甘甜的味道是有魔力的,很容易就驱散了原来树里的苦涩。大约是两棵树伤口形成的记忆,让这树有了某种顿悟,味道变得丰富。那是甜和涩两种基因的较量,而结果多是喜庆的大团圆。结过苦果子的树枝总是被砍掉,当作柴禾,这一棵树苦涩的档案就这样被剔除了。

⑦我是后来才知道:一棵果树也是会变老的。我看见那些衰老的树冠这一年只开花,不结果,下一年,不开花了,再后来,连叶子都不长了。这棵树已经悄悄地离去了,但它们还是习惯性地撑着一小片天。父亲总是不忍心下斧头将它砍掉。他感叹柿子树是多么长寿,从山下去往城里的道路两侧,那些柿子树还像五十年前一样茂盛,它们每年都信守承诺,准时点起橙色的灯笼。父亲说,要是把柿子树长寿的基因嫁接到别的树上就好了。但最后那些死去的果树,还是进了柴垛。

⑧这一年的春天,我从远方回来探望生病的父亲,特地告诉爷爷,中午给他做饭吃。爷爷有个习惯,儿孙们哪个做了饭请他吃,他便早早来到他们的院子,劈柴。斧头与柴禾碰撞的声音在小院里一声一声响起,不急不躁,这特有的节奏,让听了的人心安。他在饭前,拖了一棵干枯的榆树回来。这让我想到一只鸟衔来一截树枝递给它的幼鸟,想着想着,泪流满面。爷爷像往常一样,把这棵树分成一段段柴禾,码放得整齐。

⑨父亲从医院回来,左半边的身体瘫痪,爷爷却表现得出乎意料地平静,他依旧在阳光下劈柴,在某些夜晚,也轻轻抚摸父亲瘫痪的那一侧,那样子,像是在给一棵树把脉。之后的日子,爷爷每天来看父亲的手、脚,似乎在推断这棵“树”到底能否发芽。

⑩父亲坐在轮椅上,他很长时间里都接受不了身体瘫痪的事实,也总是望着那些身体康健的人,脸上流露出复杂的神情。

院子里,父亲前一年栽下的两棵石榴树还未发芽,我们都说已经死了,只有他坚持说,它们还活着。果真,几天之后,两棵树的根部冒出了红色的嫩芽。他还断定结出来的石榴一定是甘甜的。我们也告诉自己,耐心等着,等着那甜在未来某一天慢慢跑到舌头上。

(有删改)

11. 下列对文章的理解与分析,不正确的一项是( )

A. 文章的标题嵌入一个与医学相关的术语,设置了悬念,容易激发起读者的阅读兴趣。

B. 文章第③段第一句写树木见证了一个村庄的世事变迁,赋予了树木独特的生命意义。

C. 爷爷认为拾柴是学问,从拾柴和码放的柴垛中能看出人的品性和对待生活的态度。

D. 对于父亲的瘫痪,爷爷表现得比其他人都平静,说明爷爷对父亲的病早有心理准备。

12. 结合原文,谈谈为什么说柴垛是山民精神深处的地图,说出你的理解。

13. 按照括号中的提示,结合上下文赏析文中划线句和加点词的表达效果。

(1)在新树桩上没心没肺地长叶、开花、结果。(从词语运用角度)

(2)爷爷每天来看父亲的手、脚,似乎在推断这棵“树”到底能否发芽。(从修辞手法的角度)

14. 结尾写父亲栽下的石榴树有什么作用?请结合全文分析。

15. 给树把脉,爷爷和爸爸的做法不同,他们是怎么做的?你更欣赏谁的做法?请结合文本简述理由。

(四)(19分)

阅读下面的材料,完成下面小题。

材料一

①2025年5月17日下午,第六届博物馆青年论坛在北京举办。青年论坛上,“AI”“数字化”成为高频词。从文物修复到非遗保护,从观众体验到学术研究,人工智能、数字技术正深度重构博物馆的叙事逻辑与参观体验。

②如今人工智能已深度介入文物修复,并且助力非遗保护。例如AI可以在数据采集、整理、分析等领域提供技术支持,精准记录,推动非遗技艺的复原。另外,AI还可以全过程参与个性化观展路线并优化观众体验。

③那么如何将文物故事讲得更有趣呢?博物馆里青少年的爱国主义情感是如何生发的,他们能自主生发吗?如何让青少年对历史“感同身受”,有“代入感”?带着这些问题,研究员们开始了一场博物馆“跨学科叙事探索”。

④曾经,由于没有大型X光机,陕甘宁边区的医院容易出现误诊,一些本不应残废的伤员被截肢,宋庆龄一直将这一情况记挂心上。1944年,她多方协调,为陕甘宁边区送来了一台大型X光机。“这一段叙述听起来很丝滑,但是要真正去理解它,显然是有缺环的。”谢研究员说。她连问了一串为什么:为什么给不至于残废的伤员截肢?他们受了什么伤?这些伤的治疗和X光机有什么关系?为什么一定要是“大型”X光机?……为了解答这些青少年可能产生的疑问,她和同事引入野战放射学、野战外科学和医学工程学,跨学科整合知识点,关注历史细节真实,形成了逻辑清晰的完整叙事链条。“这可以使得青少年群体基于现有的经验,通过联想,沉浸在细节链条中,从而真正理解这台大型X光机对当时边区的重要意义。”研究员们通过构建跨学科叙事与共情叙事的策略,将历史细节具象化,多维度还原历史情景,来引导青少年在批判思考中深化爱国情感认同。

⑤另外一位研究员举例,在原展陈中,圆明园的鼠首和兔首立在两个小展柜里,很多观众来了找不到,在社交媒体上称其为“藏得太严实”“最容易错过”的展品。改陈后,将文物置于火烧圆明园的历史场景中,一方面使鼠首和兔首“更显眼了”,一方面以清晰的视觉表达,让观众时刻铭记这段屈辱,不忘奋发图强。

(选自2025年05月25日《光明日报》,有删改)

材料二

①作为中央红军长征集结出发地,于都县共有不可移动革命文物104处122个点,可移动革命文物1079余件(套),核对登记的红色标语1720条,红色资源十分丰富。

②如何让红色资源“活起来”,更好发挥其铸魂育人功能?“创新传播形式,组建长征源宣讲团、长征源合唱团等志愿团队,创作《告别》《长征第一渡》等长征主题的作品,开发《红色于都——新时代新长征》地方红色教材,多举措将长征文化融入日常生活。”于都县红色资源保护发展中心相关负责人说。

③在于都中央红军长征集结出发历史博物馆,每到周末和节假日,身着校服、系着红领巾的小红星讲解员就会来到这里,为五湖四海的游客讲述长征故事。据介绍,于都有2200名小红星讲解员在全县红色旧址开展义务讲解。

材料三

①为让红色文化走“新”更走心,厦门大学将新型游戏社交形式和红色文化结合起来,推出了“红色剧本杀”这一红色教育新模式。大学生换上极具时代感的服装,化身地下工作者,在革命战争年代完成了一次次惊心动魄的隐蔽战线任务……

②厦门大学历史与文化遗产学院2022级硕士生戴欢欢是红色剧本杀《伯公灯》的主创之一。为了完成这个剧本的创作,团队成员提前一年组建了暑期实践队,到闽西收集了大量史料。“令我印象最深刻的是邹作仁发展亲属成为交通员、建立家庭式交通站的故事,革命先烈舍小家为大家的情怀令我深受触动。”戴欢欢说,在角色扮演、互动思考、线索解密等体验中,剧本杀的创作者和参与者都不再只是历史的旁观者,而成了历史的书写者。“我们和红色故事之间的时空距离仿佛消失了!”

③如今,红色剧本杀不仅在校内生根发芽,也在校外开花结果,厦门大学“凝‘剧’力”剧本杀团队不仅多次受邀为校外党团组织提供志愿服务、还在中央苏区(闽西)历史博物馆设置了剧本杀活动体验中心。

(选自“光明网”,有删改)

材料四

红色博物馆名称 所在地 特色展示或活动

中国人民抗日战争纪念馆 北京丰台 ①以七七事变遗址为核心,陈列大量日军侵华罪证(如武器、影像资料): ②定期举办“抗战故事剧场”,由青少年演员演绎《小兵张嘎》《鸡毛信》等经典抗日故事。

延安革命纪念馆 陕西延安 ①实景复原延安窑洞、中共中央会议室等场景,陈列毛泽东等领导人用过的旧物(如补丁衣物、手摇纺车); ②推出“重走延安路”沉浸式体验:学生佩戴VR设备徒步穿越虚拟革命旧址,完成“送情报”“纺线比赛”等任务。

南昌八一起义纪念馆 江西南昌 ①以“军旗升起的地方”为主题,通过声光电特效重现1927年南昌起义战斗场景; ②开设“小小军旗设计师”工作坊:学生用传统工艺制作纸质军旗,学习军旗设计背后的革命意义。

16. 下列对四则材料的理解,不正确的一项是( )

A. AI技术可用于文物修复的数据采集、整理分析和非遗技艺的精准记录。

B. “陕甘宁边区X光机”案例,主要说明跨学科叙事对理解历史的作用。

C. 于都县因为红色资源十分丰富,于是“小红星讲解员”开展了义务讲解。

D. 厦门大学的红色剧本杀通过角色扮演让参与者成为历史的“书写者”。

17. 材料二中于都县让红色资源“活起来”的措施有哪些?请分点概括。

18. 材料一、三分别采用了哪种方式让青少年“感同身受”地理解历史?请结合具体案例分析。

19. 学校希望通过参观活动让同学们“沉浸式”感受历史,请结合材料四中博物馆的特色,分别分析它们如何实现这一目标。

【表达与写作】(60分)

20. 阅读下面的文字,根据要求写作。

游历是行走,亦是成长;是探索,更是发现。

当你踏上旅途,既可攀登名山大川,将沿途的奇闻轶事收进行嚢;也能驻足某个角落,在历史的长廊里与伟大的灵魂对话,接受思想的淬炼;你亦可以化作虚构的角色,于充满象征的奇幻之境,窥见人世间的万千景象。

每一次游历,都是一次坐标的构建。请在时光的版图上,绘制独一无二的心灵地图,去追寻、去体验你真正渴望的远方。

请以“那一次_________的游历”为题目写一篇游记。

要求:选择恰当的词语填空,确定立意,明确文体(诗歌除外);不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于600字。

2024—2025学年八年级下学期期末教学质量监测语文

(考试时间:120分钟 总分:150分)

注意事项:1.答题前,考生务必将姓名、准考证号、座位号填写在试卷和答题卡上。

2.考生作答时,请在答题卡上作答(答题注意事项见答题卡),在本试卷上作答无效。

【积累与运用】(25分)

【1题答案】

【答案】 ①. 窈窕淑女 ②. 可怜身上衣正单 ③. 安得广厦千万间 ④. 大庇天下寒士俱欢颜 ⑤. 海内存知己 ⑥. 天涯若比邻 ⑦. 抟扶摇而上者九万里 ⑧. 去以六月息者也 ⑨. 黄发垂髫 ⑩. 并怡然自乐

【2题答案】

【答案】(1) ①. 缅 ②. 镌 ③. 彻 (2)B

(3)中小学生们通过多种形式了解革命历史,感悟革命精神。

名著阅读,请按要求作答。(6分)

【3题答案】

【答案】示例:①了解古代社会状况:古代典籍中记载着我国文明的发展轨迹,通过阅读古代典籍,我们可以走近千年文明,了解我国古代社会现实。

②充实精神内涵:通过阅读古代典籍,我们可以汲取先贤的智慧,丰富自己的精神世界。

③学习语文相关知识:古代典籍中包含了数千年的知识汇总,运用多种写作手法,体现语言艺术之美,例如通过《说文解字》可知造字之经过,通过《诗经》可知诗歌艺术之美。

④提升个人修养:古代典籍中记载了许多先贤的言论,从学习、交往、心志等多方面进行了阐述,阅读古代典籍,我们可以用先人之美德指导自身之修养。

【4题答案】

【答案】示例一:我不赞同这种说法。一个完全无缺点的英雄形象在现实中是不存在的。作者通过描写保尔的缺点和错误,使得这一形象更加真实可信。读者能够看到一个有血有肉、有情感波动的人物。

示例二:我不赞同这种说法。保尔既有坚韧不拔的一面,也有迷茫、困惑、犯错的时候。这种复杂性使得保尔的形象更加立体(丰富、丰满)。

示例三:我不赞同这种说法。描写保尔的缺点和错误,实际上也是展现他成长历程的一部分。在革命斗争和生活的磨砺中,他逐渐认识到自己的错误,并努力改正,变得更加成熟和坚强。

示例四:我不赞同这种说法。保尔的错误和缺点也为读者提供了启示。他通过自我反省和斗争,最终战胜了自己的弱点,成为一个更加完美的战士。可以激励读者在面对困难和挑战时,勇于面对自己的不足不断追求进步和成长。

【经典与阅读】(65分)

(一)(7分)

【5~6题答案】

【答案】5. C 6. 示例:甲词巧借饱受摧残、花粉犹香的梅花,比喻自己在仕途上虽屡遭排斥、怀才不遇,但却始终保持独立不倚、坚持正义的人格。借竹的形象表达对高尚品格的追求和渴望施展才华的豪情壮志。

(二)(16分)

【7~10题答案】

【答案】7. ①. 不接受 ②. 平庸 ③. 都,全 8. D

9. (1)国君施加恩惠于我,使我不挨饿受冻,这就是国君的恩赐了。(2)我不如管夷吾的方面有五点。

10. 示例:《马说》中千里马被埋没是因没有伯乐的赏识;选文中管仲能受到任用是因为鲍叔牙的推荐和齐桓公的赏识。两文都体现了人才需要伯乐的发掘才能有施展才华的机会。

(三)(23分)

【11~15题答案】

【答案】11. D 12. 示例:地图是指引人前行的方向导航,可以帮助行人到达目的地,这句话中便是强调柴垛是指引山民到达精神深处的导航。拾柴者可以从码放的柴垛看出一个人的品性;山民从山林里拾取柴禾,是与大自然之间最简单也最直接的一种交流,是与自然和谐共处的方式。

13. (1)示例:没心没肺意为没心眼儿或没心计,文中表示新树枝嫁接在其他树桩上后依旧快活地、无拘束地生长,表现了新树枝旺盛的生命力。(2)示例:运用比喻(或比拟、拟物)的修辞手法,把父亲比作树(或把父亲当作树来写),把人恢复健康比作树发芽,生动形象地写出爷爷对父亲身体状况的关切之情。

14. 结构上:①石榴树一直不发芽,与上文父亲因瘫痪而痛苦,且健康前景未知相照应;②结尾“我们”期待石榴的甜味,期待父亲康复,有留白作用,给读者想象的空间。

内容上:①石榴树是父亲状态的象征,父亲坚持说两棵石榴树还活着并断定它们是甘甜的,与父亲对恢复健康怀有期待暗含关联,表明父亲始终不放弃对生命中希望与美好的追求,深化主题。

15. 爷爷给树把脉的方式是抚摸树皮、树干,敲击树木;爸爸给树把脉的方式是察看花朵、牢记果实味道。

示例一:我更欣赏爷爷的做法,因为爷爷通过给树把脉,准确找到枯树做柴,可见他砍柴时严谨、善良,体现他顺应了生命规律,善待生命,取之有则、用之有度的生命态度。

示例二:我更欣赏爸爸的做法,因为爸爸通过给树把脉,进而疏花,或耐心等待,或进行嫁接,让果树更甜,父亲对待生命是关切、怜爱的,他积极改造果实苦涩的味道,体现他执着地追求生命的质量和美好。

(四)(19分)

【16~19题答案】

【答案】16. C 17. ①组建宣讲团、合唱团等志愿团队;②创作长征主题文艺作品;③开发地方红色教材;④培养青少年讲解员(小红星讲解员义务讲解)。

18. 材料一:通过跨学科叙事与场景化展陈让青少年理解历史。

例如,在讲解陕甘宁边区X光机时,引入野战放射学等知识,解答“为什么需要大型X光机”的疑问,构建完整叙事链条,让青少年通过联想沉浸在历史细节中;改陈后的圆明园兽首置于火烧场景中,以视觉冲击强化情感共鸣。

材料三:通过参与式体验(红色剧本杀),让青少年成为历史的“参与者”。

例如,《伯公灯》剧本基于真实历史创作,参与者化身地下工作者,通过解密和角色扮演,在互动中“沉浸式”感受先烈的牺牲精神,消除与历史的时空距离。

19. 中国人民抗日战争纪念馆:通过陈列日军侵华罪证(如武器、影像)和青少年演绎抗日故事(如《小兵张嘎》),以直观的实物和生动的戏剧表演,让学生“看见”历史细节,产生情感共鸣。

延安革命纪念馆:实景复原延安窑洞、旧物陈列(如补丁衣物)营造历史氛围,结合VR“重走延安路”完成“送情报”“纺线”等任务,通过视觉沉浸与互动体验,让学生“亲历”革命生活

南昌八一起义纪念馆:声光电特效重现起义战斗场景,配合“小小军旗设计师”工作坊(手工制作军旗),从听觉、视觉和动手实践多角度还原历史,让学生“参与”革命仪式感。

【表达与写作】(60分)

【20题答案】

【答案】例文:

那一次叩响时光的游历

蝉鸣聒噪的七月,我跟着爷爷走进了城郊的老油坊。木牌上“百年油坊”四个字被风雨浸得发黑,推开门时,铁锈门轴发出“吱呀”的呻吟,像在诉说久远的故事。

油坊深处飘来淡淡的菜籽油香,混着木头的陈旧气息。穿蓝布褂子的老师傅正抡着木锤,一下下砸向碾盘上的油菜籽。石碾子慢悠悠转着,金黄的籽粒被压成薄薄的饼,汗珠顺着师傅的脸颊滑进下巴的白胡子里。“这碾盘可有年头了,”爷爷指着碾盘边缘的刻痕,“你太爷爷年轻时就在这儿当学徒。”我伸手摸去,石头表面被磨得光滑,凹痕里还嵌着细碎的菜籽,像时光留下的密码。

里屋的榨油机是黑褐色的老木头做的,横梁上缠着粗麻绳。师傅把油饼码进槽里,转动绞车时,木头发出沉闷的“咯吱”声,金黄的油珠顺着槽口渗出来,滴进陶缸里溅起细小的涟漪。“现在都用电动机了,”师傅用粗布擦着手笑,“就我这老骨头,还守着这笨法子。”他指给我看墙上泛黄的照片,穿工装的工人们围着同样的榨油机,笑容和现在的师傅一样憨厚。

临走时,师傅往玻璃瓶里灌了新榨的菜籽油,油面浮着层细碎的泡沫。“这油香,电榨的比不了。”他的指甲缝里嵌着油垢,眼神却亮得很。夕阳穿过油坊的木窗,在地上投下格子状的光斑,我忽然觉得,那些转动的碾盘、吱呀的绞车,都在叩响时光的门。

回程的路上,菜籽油香一路跟着我们。原来有些游历不必去远方,老油坊里转动的不仅是石碾,还有一代代人守着的匠心。那些被时光打磨的器物、被岁月沉淀的手艺,藏着比风景更动人的故事,在不经意间,就叩开了我们与过往的连接。

(考试时间:120分钟 总分:150分)

注意事项:1.答题前,考生务必将姓名、准考证号、座位号填写在试卷和答题卡上。

2.考生作答时,请在答题卡上作答(答题注意事项见答题卡),在本试卷上作答无效。

【积累与运用】(25分)

1. 根据语境,补写出古代诗文名句。

(1)《关雎》以“_____________,君子好逑”一句来表现小伙子对美丽而贤惠姑娘的喜爱。

(2)白居易《卖炭翁》中“_____________,心忧炭贱愿天寒”写出卖炭翁矛盾的心理。

(3)杜甫《茅屋为秋风所破歌》中“______________,______________!风雨不动安如山”一句充分表现了诗人忧国忧民的济世情怀。

(4)王勃《送杜少府之任蜀州》中“___________,__________”表达真挚的友情可超越空间距离。

(5)《北冥有鱼》中描绘鲲鹏奋飞时气势磅礴的句子是:“水击三千里,__________,___________。”

(6)《桃花源记》中最能体现桃源人老少和乐,幸福安康的句子是“___________,___________”。

2. 阅读下面的文字,按要求作答。

清明时节,各地纷纷开展( )的祭扫活动和主题教育活动,①(miǎn)怀革命先烈,传承红色基因。人们向革命先烈敬献花篮,重温入党入团入队誓词,聆听革命历史讲解。中小学生们通过多种形式让青少年感悟革命精神,了解革命历史。

央视新闻评论指出,红色基因②(juān)刻在百年党史中,流淌在中华儿女的( )里。用好红色资源,创新方式方法,特别是针对青少年群体,开展有温度、有触感的教育活动,把红色故事讲生动、把革命道理讲透③(chè),帮助他们扣好人生的第一粒扣子,是确保红色江山后继有人、( )的固本工程。

(1)根据拼音,依次写出①②③处相应的汉字(正楷字或行楷字)。

①_________ ②_________ ③_________

(2)依次填入文中括号内的词语,全都恰当的一项是( )

A. 形式多样 血液 世代相传 B. 形式多样 血脉 世代相传

C 各式各样 血脉 承前启后 D. 各式各样 血液 承前启后

(3)文中画横线的句子存在语病,请把正确的句子写在横线上。

_________________________________

名著阅读,请按要求作答。(6分)

3. 中华传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在。在读了《经典常谈》一书之后,请你谈谈当代中学生阅读传统文化经典的意义。

4. 《钢铁是怎样炼成的》一书中,面对生活的打击,保尔也会表现出灰心、绝望、无助等情绪,有人认为这有损保尔坚强乐观、顽强拼搏的形象,与书名中“钢铁”一词不符。对此你怎么看,请结合整本书的阅读说说你的看法。

【经典与阅读】(65分)

(一)(7分)

阅读下面两首诗词,完成下面小题。

【甲】

卜算子·咏梅

(宋)陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

【乙】

与舍弟华藏院忞君亭咏竹

(宋)王安石

一迳①森然四座凉,残阴余韵去何长。人怜直节生来瘦,自许高材老更刚。

曾与蒿藜同雨露,终随松柏到冰霜。烦君惜取根株在,欲乞伶伦②学凤凰。

【注释】①迳,同“径”。②伶伦:相传为黄帝时人,乐器的发明者,能用笙演奏凤凰的声音。

5. 下面对这两首诗词理解和分析不正确的一项是( )

A. 甲词以“驿外断桥”“黄昏风雨”构建了荒寂场景,写出梅处境的悲凉。

B. 甲词“无意苦争春”写出梅避让姿态,暗写其将远离纷争的生存选择。

C. 乙诗“森然四座凉”以触觉写竹荫十分清幽,可见诗人孤高傲世的心境。

D. 乙诗“曾与蒿藜同雨露”通过与其他植物的对比,强调了竹的非凡之处。

6. 两首诗、词均运用托物言志的手法,请具体分析这种手法在诗词中的表达效果。

(二)(16分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

桓公自莒①反于齐,使鲍叔牙为宰。鲍叔辞曰:“臣,君之庸臣也。君有加惠于其臣,使臣不冻饥,则是君之赐也。若必治国家,则非臣之所能也,其唯管夷吾乎。臣之所不如管夷吾者五:宽惠爱民,臣不如也;治国不失秉②,臣不如也;忠信可结于诸侯,臣不如也;制礼义可法于四方,臣不如也;介胄③执枪,立于军门,使百姓皆加勇,臣不如也。夫管仲民之父母也将欲治其子不可弃其父母。”

(节选自《管子·匡君小匡》)

【注释】①莒(jǔ):与下文的“齐”同为当时的诸侯国名。②秉:同“柄”,权柄。③介胄:指全副武装的将士。

7. 根据“方法提示”,解释下列加点字词。

加点字词 方法提示 词义(填写文字)

鲍叔辞曰 查阅《古汉语常用字字典》,选择义项 辞:①文辞,言辞。②告别。③不接受。 (1)辞:_________

君之庸臣也 联系成语解释词义。 庸人自扰 (2)庸:_________

皆加勇 联系课文解释词义。 皆叹惋。《桃花源记》 (3)皆:_________

8. 以下对文中划波浪线句子的断句,正确的一项是( )

A. 夫管仲民之/父母也将欲/治其子不可/弃其父母

B. 夫管仲/民之父母也将欲/治其子/不可弃其父母

C. 夫管仲民之/父母也将欲治其子/不可弃/其父母

D. 夫管仲/民之父母也/将欲治其子/不可弃其父母

9. 把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)君有加惠于其臣,使臣不冻饥,则是君之赐也。

(2)臣之所不如管夷吾者五。

10. 《马说》中的千里马“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”。选文中的管仲却在鲍叔牙的推荐下,终成一代名相。结合选文和《马说》,具体分析形成不同结局的根本原因是什么?两文在对待人才上都共同表达了什么观点?

(三)(23分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

给树把脉的人

刘云芳

①大路小路连接着村庄,像一棵躺倒的树。爷爷踩在各个分支上,来回转悠。

②八十六岁的爷爷像只啄木鸟一样,抚摸那些树皮、树干,不时敲击着,为这些树诊脉,又像是在叫醒它们。许多个上午,他腰间别一把斧头就出了门。将那些断定活不过来的树木砍掉,再拖回家。很小的时候,爷爷便告知我们:用斧头直接砍伐树木,那不是一个拾柴人应有的良心。通常,我们要为一棵树把脉,从繁茂的森林里找出枯死的那些树。拾柴的人只要用手轻轻一拽,或者用脚轻轻一踩,那树干便发出干脆的声响。那是柴禾对人的回应。

③一棵四季都光秃着脑袋挺立的树木,不知道藏了多少村庄的故事,那故事一定比一个人的记忆、感受更细密。这棵枯死的树如果不被砍倒,风会将它的细枝一点点吹掉,虫蚁会将它的躯壳慢慢吞噬,像古老的传说逐渐丧失了细节。这棵树在偶然的一天停留在柴垛前,等着斧头来分离,树干用来熬粥、做饭,树梢用来引火。斧头是无情的执行官,它轻易就能辨别出树木的年轮、种类。接着,柴禾被整齐码放在柴垛里,此后,在阳光里慢慢修行,让身体里仅有的一丝湿气借着光线攀升。

④在爷爷眼里,给树把脉是门学问,拾柴也是。拾柴者码放的柴垛能看出一个人的品性。那些在山里用斧头大开杀戒,把一片树木不由分说地砍倒,等着晒干再拉回家当柴禾的人是无德的。而那些把柴禾胡乱码放的人过日子的心是潦草的,随意的。我不知道这话是对还是错,但爷爷坚信自己的经验。

⑤从山林里拾取柴禾,是我们这些山民与大自然之间最简单也最直接的一种交流。农闲的时候,总是有人一次次跑进深山老林,也像我爷爷那样,为一棵棵灌木把脉,将枯枝带回家。勤快的人家,柴垛码放得格外整齐,高高的,像是一面墙。柴垛是他们精神深处的地图。

⑥我父亲更愿意与果树亲近,他喜欢给果树把脉,喜欢看它们开花、结果,接着在冬天里沉默。每年春天,他都会带一把剪刀,察看院子里、田地里那些果树的花朵,开得过于稠密的,要帮忙疏花,像是告诫这棵树,莫要贪心。开得过稀的,父亲就要在心里对自己说,要再等一等。他牢记上一年秋天许多果实的味道,要对树木施行“魔法”:进行嫁接,让甜果子来救治苦果子。原有的树木必须舍弃一段枝条,在断截面上切出小口,再把拿回来的树枝插进去,用布条牢牢绑住,过不了多久,这截树枝便像一个年幼时被领养的孩子,在新树桩上没心没肺地长叶、开花、结果。一截优质的陌生枝杈就这样被收养到了一棵果树的身体里。甘甜的味道是有魔力的,很容易就驱散了原来树里的苦涩。大约是两棵树伤口形成的记忆,让这树有了某种顿悟,味道变得丰富。那是甜和涩两种基因的较量,而结果多是喜庆的大团圆。结过苦果子的树枝总是被砍掉,当作柴禾,这一棵树苦涩的档案就这样被剔除了。

⑦我是后来才知道:一棵果树也是会变老的。我看见那些衰老的树冠这一年只开花,不结果,下一年,不开花了,再后来,连叶子都不长了。这棵树已经悄悄地离去了,但它们还是习惯性地撑着一小片天。父亲总是不忍心下斧头将它砍掉。他感叹柿子树是多么长寿,从山下去往城里的道路两侧,那些柿子树还像五十年前一样茂盛,它们每年都信守承诺,准时点起橙色的灯笼。父亲说,要是把柿子树长寿的基因嫁接到别的树上就好了。但最后那些死去的果树,还是进了柴垛。

⑧这一年的春天,我从远方回来探望生病的父亲,特地告诉爷爷,中午给他做饭吃。爷爷有个习惯,儿孙们哪个做了饭请他吃,他便早早来到他们的院子,劈柴。斧头与柴禾碰撞的声音在小院里一声一声响起,不急不躁,这特有的节奏,让听了的人心安。他在饭前,拖了一棵干枯的榆树回来。这让我想到一只鸟衔来一截树枝递给它的幼鸟,想着想着,泪流满面。爷爷像往常一样,把这棵树分成一段段柴禾,码放得整齐。

⑨父亲从医院回来,左半边的身体瘫痪,爷爷却表现得出乎意料地平静,他依旧在阳光下劈柴,在某些夜晚,也轻轻抚摸父亲瘫痪的那一侧,那样子,像是在给一棵树把脉。之后的日子,爷爷每天来看父亲的手、脚,似乎在推断这棵“树”到底能否发芽。

⑩父亲坐在轮椅上,他很长时间里都接受不了身体瘫痪的事实,也总是望着那些身体康健的人,脸上流露出复杂的神情。

院子里,父亲前一年栽下的两棵石榴树还未发芽,我们都说已经死了,只有他坚持说,它们还活着。果真,几天之后,两棵树的根部冒出了红色的嫩芽。他还断定结出来的石榴一定是甘甜的。我们也告诉自己,耐心等着,等着那甜在未来某一天慢慢跑到舌头上。

(有删改)

11. 下列对文章的理解与分析,不正确的一项是( )

A. 文章的标题嵌入一个与医学相关的术语,设置了悬念,容易激发起读者的阅读兴趣。

B. 文章第③段第一句写树木见证了一个村庄的世事变迁,赋予了树木独特的生命意义。

C. 爷爷认为拾柴是学问,从拾柴和码放的柴垛中能看出人的品性和对待生活的态度。

D. 对于父亲的瘫痪,爷爷表现得比其他人都平静,说明爷爷对父亲的病早有心理准备。

12. 结合原文,谈谈为什么说柴垛是山民精神深处的地图,说出你的理解。

13. 按照括号中的提示,结合上下文赏析文中划线句和加点词的表达效果。

(1)在新树桩上没心没肺地长叶、开花、结果。(从词语运用角度)

(2)爷爷每天来看父亲的手、脚,似乎在推断这棵“树”到底能否发芽。(从修辞手法的角度)

14. 结尾写父亲栽下的石榴树有什么作用?请结合全文分析。

15. 给树把脉,爷爷和爸爸的做法不同,他们是怎么做的?你更欣赏谁的做法?请结合文本简述理由。

(四)(19分)

阅读下面的材料,完成下面小题。

材料一

①2025年5月17日下午,第六届博物馆青年论坛在北京举办。青年论坛上,“AI”“数字化”成为高频词。从文物修复到非遗保护,从观众体验到学术研究,人工智能、数字技术正深度重构博物馆的叙事逻辑与参观体验。

②如今人工智能已深度介入文物修复,并且助力非遗保护。例如AI可以在数据采集、整理、分析等领域提供技术支持,精准记录,推动非遗技艺的复原。另外,AI还可以全过程参与个性化观展路线并优化观众体验。

③那么如何将文物故事讲得更有趣呢?博物馆里青少年的爱国主义情感是如何生发的,他们能自主生发吗?如何让青少年对历史“感同身受”,有“代入感”?带着这些问题,研究员们开始了一场博物馆“跨学科叙事探索”。

④曾经,由于没有大型X光机,陕甘宁边区的医院容易出现误诊,一些本不应残废的伤员被截肢,宋庆龄一直将这一情况记挂心上。1944年,她多方协调,为陕甘宁边区送来了一台大型X光机。“这一段叙述听起来很丝滑,但是要真正去理解它,显然是有缺环的。”谢研究员说。她连问了一串为什么:为什么给不至于残废的伤员截肢?他们受了什么伤?这些伤的治疗和X光机有什么关系?为什么一定要是“大型”X光机?……为了解答这些青少年可能产生的疑问,她和同事引入野战放射学、野战外科学和医学工程学,跨学科整合知识点,关注历史细节真实,形成了逻辑清晰的完整叙事链条。“这可以使得青少年群体基于现有的经验,通过联想,沉浸在细节链条中,从而真正理解这台大型X光机对当时边区的重要意义。”研究员们通过构建跨学科叙事与共情叙事的策略,将历史细节具象化,多维度还原历史情景,来引导青少年在批判思考中深化爱国情感认同。

⑤另外一位研究员举例,在原展陈中,圆明园的鼠首和兔首立在两个小展柜里,很多观众来了找不到,在社交媒体上称其为“藏得太严实”“最容易错过”的展品。改陈后,将文物置于火烧圆明园的历史场景中,一方面使鼠首和兔首“更显眼了”,一方面以清晰的视觉表达,让观众时刻铭记这段屈辱,不忘奋发图强。

(选自2025年05月25日《光明日报》,有删改)

材料二

①作为中央红军长征集结出发地,于都县共有不可移动革命文物104处122个点,可移动革命文物1079余件(套),核对登记的红色标语1720条,红色资源十分丰富。

②如何让红色资源“活起来”,更好发挥其铸魂育人功能?“创新传播形式,组建长征源宣讲团、长征源合唱团等志愿团队,创作《告别》《长征第一渡》等长征主题的作品,开发《红色于都——新时代新长征》地方红色教材,多举措将长征文化融入日常生活。”于都县红色资源保护发展中心相关负责人说。

③在于都中央红军长征集结出发历史博物馆,每到周末和节假日,身着校服、系着红领巾的小红星讲解员就会来到这里,为五湖四海的游客讲述长征故事。据介绍,于都有2200名小红星讲解员在全县红色旧址开展义务讲解。

材料三

①为让红色文化走“新”更走心,厦门大学将新型游戏社交形式和红色文化结合起来,推出了“红色剧本杀”这一红色教育新模式。大学生换上极具时代感的服装,化身地下工作者,在革命战争年代完成了一次次惊心动魄的隐蔽战线任务……

②厦门大学历史与文化遗产学院2022级硕士生戴欢欢是红色剧本杀《伯公灯》的主创之一。为了完成这个剧本的创作,团队成员提前一年组建了暑期实践队,到闽西收集了大量史料。“令我印象最深刻的是邹作仁发展亲属成为交通员、建立家庭式交通站的故事,革命先烈舍小家为大家的情怀令我深受触动。”戴欢欢说,在角色扮演、互动思考、线索解密等体验中,剧本杀的创作者和参与者都不再只是历史的旁观者,而成了历史的书写者。“我们和红色故事之间的时空距离仿佛消失了!”

③如今,红色剧本杀不仅在校内生根发芽,也在校外开花结果,厦门大学“凝‘剧’力”剧本杀团队不仅多次受邀为校外党团组织提供志愿服务、还在中央苏区(闽西)历史博物馆设置了剧本杀活动体验中心。

(选自“光明网”,有删改)

材料四

红色博物馆名称 所在地 特色展示或活动

中国人民抗日战争纪念馆 北京丰台 ①以七七事变遗址为核心,陈列大量日军侵华罪证(如武器、影像资料): ②定期举办“抗战故事剧场”,由青少年演员演绎《小兵张嘎》《鸡毛信》等经典抗日故事。

延安革命纪念馆 陕西延安 ①实景复原延安窑洞、中共中央会议室等场景,陈列毛泽东等领导人用过的旧物(如补丁衣物、手摇纺车); ②推出“重走延安路”沉浸式体验:学生佩戴VR设备徒步穿越虚拟革命旧址,完成“送情报”“纺线比赛”等任务。

南昌八一起义纪念馆 江西南昌 ①以“军旗升起的地方”为主题,通过声光电特效重现1927年南昌起义战斗场景; ②开设“小小军旗设计师”工作坊:学生用传统工艺制作纸质军旗,学习军旗设计背后的革命意义。

16. 下列对四则材料的理解,不正确的一项是( )

A. AI技术可用于文物修复的数据采集、整理分析和非遗技艺的精准记录。

B. “陕甘宁边区X光机”案例,主要说明跨学科叙事对理解历史的作用。

C. 于都县因为红色资源十分丰富,于是“小红星讲解员”开展了义务讲解。

D. 厦门大学的红色剧本杀通过角色扮演让参与者成为历史的“书写者”。

17. 材料二中于都县让红色资源“活起来”的措施有哪些?请分点概括。

18. 材料一、三分别采用了哪种方式让青少年“感同身受”地理解历史?请结合具体案例分析。

19. 学校希望通过参观活动让同学们“沉浸式”感受历史,请结合材料四中博物馆的特色,分别分析它们如何实现这一目标。

【表达与写作】(60分)

20. 阅读下面的文字,根据要求写作。

游历是行走,亦是成长;是探索,更是发现。

当你踏上旅途,既可攀登名山大川,将沿途的奇闻轶事收进行嚢;也能驻足某个角落,在历史的长廊里与伟大的灵魂对话,接受思想的淬炼;你亦可以化作虚构的角色,于充满象征的奇幻之境,窥见人世间的万千景象。

每一次游历,都是一次坐标的构建。请在时光的版图上,绘制独一无二的心灵地图,去追寻、去体验你真正渴望的远方。

请以“那一次_________的游历”为题目写一篇游记。

要求:选择恰当的词语填空,确定立意,明确文体(诗歌除外);不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于600字。

2024—2025学年八年级下学期期末教学质量监测语文

(考试时间:120分钟 总分:150分)

注意事项:1.答题前,考生务必将姓名、准考证号、座位号填写在试卷和答题卡上。

2.考生作答时,请在答题卡上作答(答题注意事项见答题卡),在本试卷上作答无效。

【积累与运用】(25分)

【1题答案】

【答案】 ①. 窈窕淑女 ②. 可怜身上衣正单 ③. 安得广厦千万间 ④. 大庇天下寒士俱欢颜 ⑤. 海内存知己 ⑥. 天涯若比邻 ⑦. 抟扶摇而上者九万里 ⑧. 去以六月息者也 ⑨. 黄发垂髫 ⑩. 并怡然自乐

【2题答案】

【答案】(1) ①. 缅 ②. 镌 ③. 彻 (2)B

(3)中小学生们通过多种形式了解革命历史,感悟革命精神。

名著阅读,请按要求作答。(6分)

【3题答案】

【答案】示例:①了解古代社会状况:古代典籍中记载着我国文明的发展轨迹,通过阅读古代典籍,我们可以走近千年文明,了解我国古代社会现实。

②充实精神内涵:通过阅读古代典籍,我们可以汲取先贤的智慧,丰富自己的精神世界。

③学习语文相关知识:古代典籍中包含了数千年的知识汇总,运用多种写作手法,体现语言艺术之美,例如通过《说文解字》可知造字之经过,通过《诗经》可知诗歌艺术之美。

④提升个人修养:古代典籍中记载了许多先贤的言论,从学习、交往、心志等多方面进行了阐述,阅读古代典籍,我们可以用先人之美德指导自身之修养。

【4题答案】

【答案】示例一:我不赞同这种说法。一个完全无缺点的英雄形象在现实中是不存在的。作者通过描写保尔的缺点和错误,使得这一形象更加真实可信。读者能够看到一个有血有肉、有情感波动的人物。

示例二:我不赞同这种说法。保尔既有坚韧不拔的一面,也有迷茫、困惑、犯错的时候。这种复杂性使得保尔的形象更加立体(丰富、丰满)。

示例三:我不赞同这种说法。描写保尔的缺点和错误,实际上也是展现他成长历程的一部分。在革命斗争和生活的磨砺中,他逐渐认识到自己的错误,并努力改正,变得更加成熟和坚强。

示例四:我不赞同这种说法。保尔的错误和缺点也为读者提供了启示。他通过自我反省和斗争,最终战胜了自己的弱点,成为一个更加完美的战士。可以激励读者在面对困难和挑战时,勇于面对自己的不足不断追求进步和成长。

【经典与阅读】(65分)

(一)(7分)

【5~6题答案】

【答案】5. C 6. 示例:甲词巧借饱受摧残、花粉犹香的梅花,比喻自己在仕途上虽屡遭排斥、怀才不遇,但却始终保持独立不倚、坚持正义的人格。借竹的形象表达对高尚品格的追求和渴望施展才华的豪情壮志。

(二)(16分)

【7~10题答案】

【答案】7. ①. 不接受 ②. 平庸 ③. 都,全 8. D

9. (1)国君施加恩惠于我,使我不挨饿受冻,这就是国君的恩赐了。(2)我不如管夷吾的方面有五点。

10. 示例:《马说》中千里马被埋没是因没有伯乐的赏识;选文中管仲能受到任用是因为鲍叔牙的推荐和齐桓公的赏识。两文都体现了人才需要伯乐的发掘才能有施展才华的机会。

(三)(23分)

【11~15题答案】

【答案】11. D 12. 示例:地图是指引人前行的方向导航,可以帮助行人到达目的地,这句话中便是强调柴垛是指引山民到达精神深处的导航。拾柴者可以从码放的柴垛看出一个人的品性;山民从山林里拾取柴禾,是与大自然之间最简单也最直接的一种交流,是与自然和谐共处的方式。

13. (1)示例:没心没肺意为没心眼儿或没心计,文中表示新树枝嫁接在其他树桩上后依旧快活地、无拘束地生长,表现了新树枝旺盛的生命力。(2)示例:运用比喻(或比拟、拟物)的修辞手法,把父亲比作树(或把父亲当作树来写),把人恢复健康比作树发芽,生动形象地写出爷爷对父亲身体状况的关切之情。

14. 结构上:①石榴树一直不发芽,与上文父亲因瘫痪而痛苦,且健康前景未知相照应;②结尾“我们”期待石榴的甜味,期待父亲康复,有留白作用,给读者想象的空间。

内容上:①石榴树是父亲状态的象征,父亲坚持说两棵石榴树还活着并断定它们是甘甜的,与父亲对恢复健康怀有期待暗含关联,表明父亲始终不放弃对生命中希望与美好的追求,深化主题。

15. 爷爷给树把脉的方式是抚摸树皮、树干,敲击树木;爸爸给树把脉的方式是察看花朵、牢记果实味道。

示例一:我更欣赏爷爷的做法,因为爷爷通过给树把脉,准确找到枯树做柴,可见他砍柴时严谨、善良,体现他顺应了生命规律,善待生命,取之有则、用之有度的生命态度。

示例二:我更欣赏爸爸的做法,因为爸爸通过给树把脉,进而疏花,或耐心等待,或进行嫁接,让果树更甜,父亲对待生命是关切、怜爱的,他积极改造果实苦涩的味道,体现他执着地追求生命的质量和美好。

(四)(19分)

【16~19题答案】

【答案】16. C 17. ①组建宣讲团、合唱团等志愿团队;②创作长征主题文艺作品;③开发地方红色教材;④培养青少年讲解员(小红星讲解员义务讲解)。

18. 材料一:通过跨学科叙事与场景化展陈让青少年理解历史。

例如,在讲解陕甘宁边区X光机时,引入野战放射学等知识,解答“为什么需要大型X光机”的疑问,构建完整叙事链条,让青少年通过联想沉浸在历史细节中;改陈后的圆明园兽首置于火烧场景中,以视觉冲击强化情感共鸣。

材料三:通过参与式体验(红色剧本杀),让青少年成为历史的“参与者”。

例如,《伯公灯》剧本基于真实历史创作,参与者化身地下工作者,通过解密和角色扮演,在互动中“沉浸式”感受先烈的牺牲精神,消除与历史的时空距离。

19. 中国人民抗日战争纪念馆:通过陈列日军侵华罪证(如武器、影像)和青少年演绎抗日故事(如《小兵张嘎》),以直观的实物和生动的戏剧表演,让学生“看见”历史细节,产生情感共鸣。

延安革命纪念馆:实景复原延安窑洞、旧物陈列(如补丁衣物)营造历史氛围,结合VR“重走延安路”完成“送情报”“纺线”等任务,通过视觉沉浸与互动体验,让学生“亲历”革命生活

南昌八一起义纪念馆:声光电特效重现起义战斗场景,配合“小小军旗设计师”工作坊(手工制作军旗),从听觉、视觉和动手实践多角度还原历史,让学生“参与”革命仪式感。

【表达与写作】(60分)

【20题答案】

【答案】例文:

那一次叩响时光的游历

蝉鸣聒噪的七月,我跟着爷爷走进了城郊的老油坊。木牌上“百年油坊”四个字被风雨浸得发黑,推开门时,铁锈门轴发出“吱呀”的呻吟,像在诉说久远的故事。

油坊深处飘来淡淡的菜籽油香,混着木头的陈旧气息。穿蓝布褂子的老师傅正抡着木锤,一下下砸向碾盘上的油菜籽。石碾子慢悠悠转着,金黄的籽粒被压成薄薄的饼,汗珠顺着师傅的脸颊滑进下巴的白胡子里。“这碾盘可有年头了,”爷爷指着碾盘边缘的刻痕,“你太爷爷年轻时就在这儿当学徒。”我伸手摸去,石头表面被磨得光滑,凹痕里还嵌着细碎的菜籽,像时光留下的密码。

里屋的榨油机是黑褐色的老木头做的,横梁上缠着粗麻绳。师傅把油饼码进槽里,转动绞车时,木头发出沉闷的“咯吱”声,金黄的油珠顺着槽口渗出来,滴进陶缸里溅起细小的涟漪。“现在都用电动机了,”师傅用粗布擦着手笑,“就我这老骨头,还守着这笨法子。”他指给我看墙上泛黄的照片,穿工装的工人们围着同样的榨油机,笑容和现在的师傅一样憨厚。

临走时,师傅往玻璃瓶里灌了新榨的菜籽油,油面浮着层细碎的泡沫。“这油香,电榨的比不了。”他的指甲缝里嵌着油垢,眼神却亮得很。夕阳穿过油坊的木窗,在地上投下格子状的光斑,我忽然觉得,那些转动的碾盘、吱呀的绞车,都在叩响时光的门。

回程的路上,菜籽油香一路跟着我们。原来有些游历不必去远方,老油坊里转动的不仅是石碾,还有一代代人守着的匠心。那些被时光打磨的器物、被岁月沉淀的手艺,藏着比风景更动人的故事,在不经意间,就叩开了我们与过往的连接。

同课章节目录