安徽省马鞍山市2025届高三下学期第二次教学质量监测历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省马鞍山市2025届高三下学期第二次教学质量监测历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 273.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 19:14:34 | ||

图片预览

文档简介

2025届安徽省马鞍山市高三下学期第二次教学质量监测(二模)历史试题

一、单选题

1.春秋战国时期,士子普遍富于批判精神,如孔子批评“苛政猛于虎”;墨子怒斥“今王公大人”“至其国家之乱,社稷之危”;老子谴责“圣人不仁,以百姓为刍狗”;韩非子则对“上无道揆,下无法守”的现实给予抨击。这反映出当时( )

A.集权政治尚未树立 B.封建等级秩序已然崩溃

C.诸子思想趋于融合 D.敬天保民观念成为共识

2.汉文、景二帝诏令通俗明晓,明白如话。自武帝始,诏令文辞训典。如武帝诏书曾引“十室之邑,必有忠信”“三人行并,厥有我师”,命二千石官员举贤才。这一变化缘于( )

A.主流意识形态的调整 B.察举制度的完善

C.酷吏治国模式的形成 D.中枢机构的异变

3.贞元五年(789年),唐德宗设中和节。节日当天,皇帝亲为表率,躬耕于野;民间村社作中和酒、祭春神句芒等。此后,中和节成为唐代风俗。中和节的设立折射出( )

A.戒奢尚俭的社会风气 B.政治衰颓的时代景象

C.重农崇耕的思想观念 D.豪强势重的政治现实

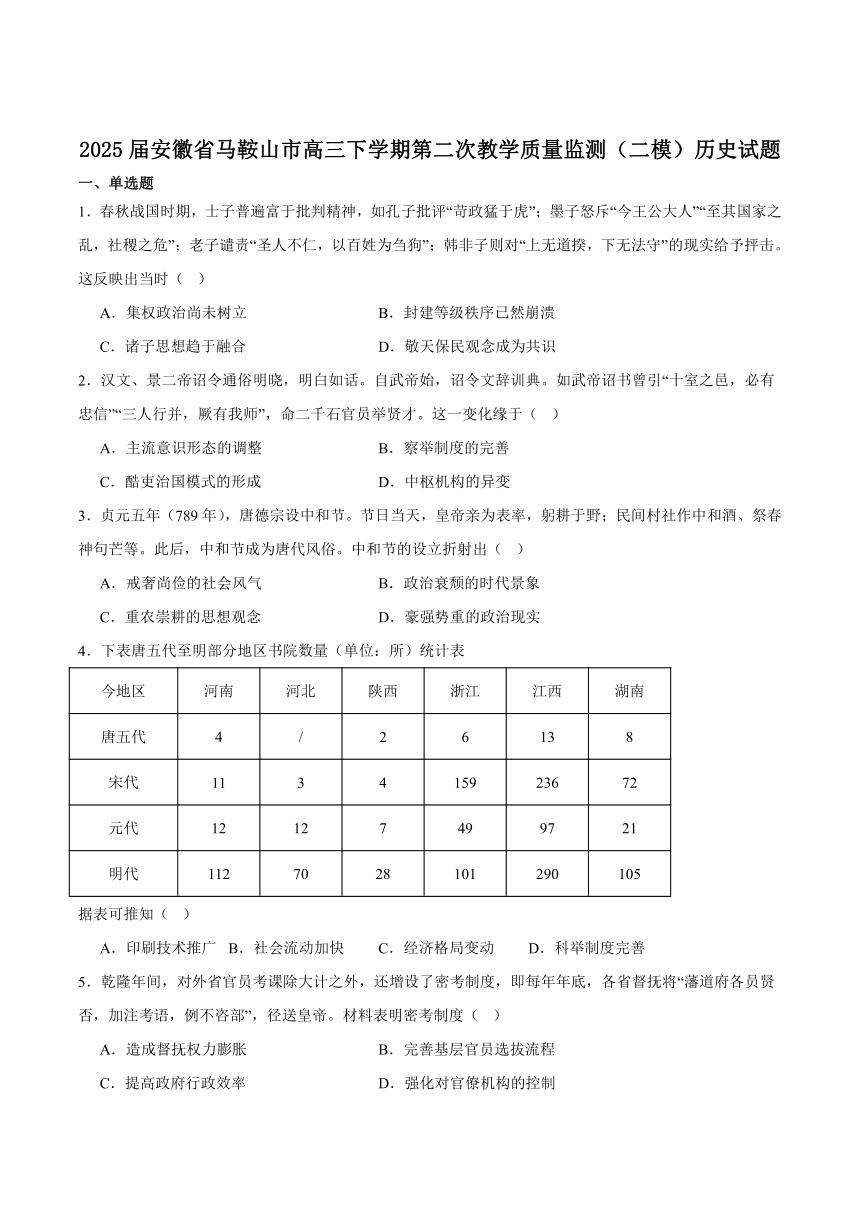

4.下表唐五代至明部分地区书院数量(单位:所)统计表

今地区 河南 河北 陕西 浙江 江西 湖南

唐五代 4 / 2 6 13 8

宋代 11 3 4 159 236 72

元代 12 12 7 49 97 21

明代 112 70 28 101 290 105

据表可推知( )

A.印刷技术推广 B.社会流动加快 C.经济格局变动 D.科举制度完善

5.乾隆年间,对外省官员考课除大计之外,还增设了密考制度,即每年年底,各省督抚将“藩道府各员贤否,加注考语,例不咨部”,径送皇帝。材料表明密考制度( )

A.造成督抚权力膨胀 B.完善基层官员选拔流程

C.提高政府行政效率 D.强化对官僚机构的控制

6.19世纪60年代,兵事、枪炮、轮船制造及边务、海防诸事务均被视为“洋务”。然至80-90年代,朝中普遍认为“近数十年来,吾国家柔怀远人与富国强兵之计,均目之曰‘洋务’,其称名已不正”。这一认识的改变反映出( )

A.“中体西用”思想拓展 B.传统经济结构瓦解

C.“外需和戎”理念成熟 D.近代国家意识萌发

7.自从陈独秀的《新青年》大卖后,不少社会团体觉得“新青年”是一块好招牌,于是乎基督教青年会标榜“改造新青年”,佛化青年会发行了《新佛化》旬刊,甚至一家戏剧社团编写的戏剧因名为《新青年》而大受追捧。这种现象反映了( )

A.民主科学已被广为接受 B.五四运动促使各界思想趋同

C.文明开化成为社会风尚 D.民众对新文化理解存在差异

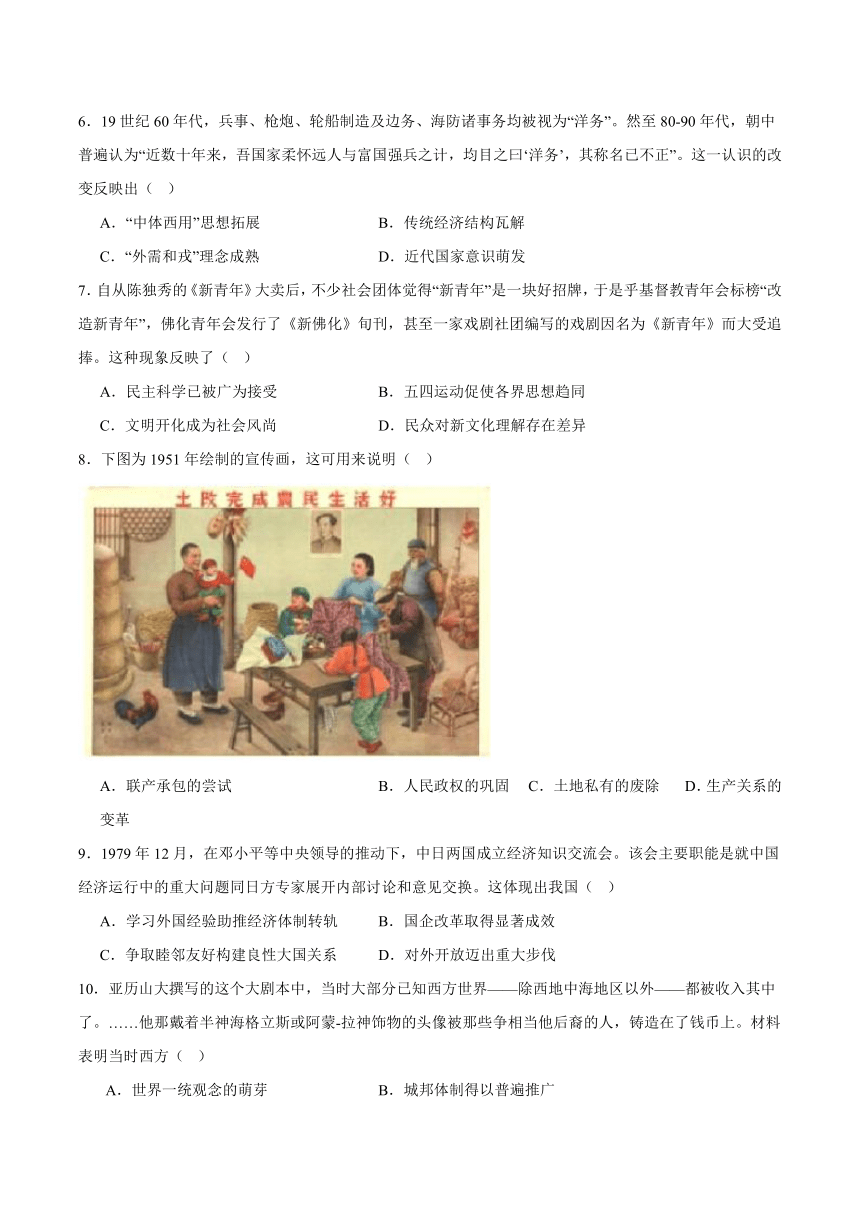

8.下图为1951年绘制的宣传画,这可用来说明( )

A.联产承包的尝试 B.人民政权的巩固 C.土地私有的废除 D.生产关系的变革

9.1979年12月,在邓小平等中央领导的推动下,中日两国成立经济知识交流会。该会主要职能是就中国经济运行中的重大问题同日方专家展开内部讨论和意见交换。这体现出我国( )

A.学习外国经验助推经济体制转轨 B.国企改革取得显著成效

C.争取睦邻友好构建良性大国关系 D.对外开放迈出重大步伐

10.亚历山大撰写的这个大剧本中,当时大部分已知西方世界——除西地中海地区以外——都被收入其中了。……他那戴着半神海格立斯或阿蒙-拉神饰物的头像被那些争相当他后裔的人,铸造在了钱币上。材料表明当时西方( )

A.世界一统观念的萌芽 B.城邦体制得以普遍推广

C.神化王权现象的流行 D.经贸往来取代暴力冲突

11.《卡里莱和迪木乃》是阿拉伯最具影响力的文学作品之一,原文是梵文,后被翻译成阿拉伯语。“卡里莱”和“迪木乃”均为狐狸的名字,分别代表善与恶。该书以动物界比喻人类社会,借动物之口传播哲理和教诲,颇有《伊索寓言》的风格。由此可见,阿拉伯文学( )

A.摆脱宗教影响 B.实用色彩浓厚 C.融合多元文化 D.理性精神缺失

12.有学者认为:“中世纪创造了一种智力背景,在这种背景下,自然科学才作为严肃的学科发展起来,它也提供了观念和方式,对这种发展起到重要作用。”据此可知,该学者意在( )

A.否定“黑暗时代”的观点 B.强调大学推动知识传承

C.说明城市自治利于经济发展 D.批判基督教会精神垄断

13.欧洲三十年战争是以宗教因素为起因的,但是很快就发展成欧洲各国出于自身利益而厮杀的一场实力较量。这说明当时欧洲( )

A.民族国家普遍建立 B.国际法条遭到践踏

C.国家主权意识增强 D.信仰冲突无法弥合

14.1889年颁布的《大日本帝国宪法》确立了天皇总揽统治权的原则,但实际权力长期被萨摩、长州等地方武士集团(藩阀)掌控。1898年,宪政党组建了日本历史上首个政党内阁,不久后,该内阁因藩阀势力施压而宣告解散。这说明了日本( )

A.议会制度走向成熟 B.近代宪政根基薄弱

C.天皇统治形同虚设 D.恪守分权制衡原则

15.1916年,法国西非殖民地士兵在日记中写道:“我们为‘法兰西母亲’流血,但白人战友仍称我们为‘黑鬼’。”战后,这些士兵又因低薪、失业等问题组织了抗议活动,却被殖民当局斥为“忘恩的暴徒”。材料表明( )

A.世界殖民体系业已崩溃 B.黑人民权运动日渐高涨

C.法国大国地位受到冲击 D.殖民地民族意识的觉醒

16.1963年,美国历史学家威廉·麦克尼尔出版了《西方的兴起》一书,该书取代了斯宾格勒对西方没落的哀叹,将美国誉为西方文明的样板,现代化也被视为“美国化”的代名词。此书出版后很快成为畅销书。这反映出当时美国社会( )

A.致力于摆脱战争阴影 B.经济繁荣下的优越心态

C.热衷于重构本国历史 D.冷战背景下的对抗思维

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动,至南宋时,一个以伦常秩序为哲学本位的新儒学体系得以建立。新儒学认为只有通过格物致知和正心诚意的自我修炼,才能达到治国平天下的目的。它所倡导的“孔颜乐处”“为天地立心,为生民立命”以及“浩然正气”等精神成为中国文化的重要组成部分。

——摘编自冯天瑜等《中国文化史》

材料二 在文艺复兴运动中,蕴含在文学艺术、哲学和自然科学中的反神权、反封建的精神,通常被称为“人文主义”。在人文主义者看来,人是主宰世界的“万物之灵长”,有权利也有能力追求现世的幸福。他们还倡导人们追求金钱、财富和荣誉,学习各种知识,最大程度地实现人生价值。在人文主义思潮的熏陶下,教会的经院哲学和神学伦理的支配地位开始瓦解,它所导致的思想解放,为近代文化的诞生铺垫了深厚的土壤。

——摘编自孟广林《世界中世纪史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代儒学复兴运动与西方文艺复兴运动在价值追求上的主要差异。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明宋代儒学复兴与西方文艺复兴对文明发展的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

明嘉靖四年(1525),汪道昆出生于南直隶徽州府歙县的商贾之家。嘉靖二十六年(1547)会试中进士,与张居正、王世贞等名臣同年。嘉靖四十年(1561)任福建按察司副使,与胡宗宪、戚继光入闽平倭,期间“道昆主画策,继光主转战,诸贼皆次第削平”。

隆庆六年(1572),在内阁首辅张居正的力荐下任湖广巡抚,旋升兵部右侍郎,巡阅北部边防重镇蓟州、辽东军务,参与了对北方少数民族政策的制定。万历三年(1575),因与张居正政见不合告归。乡居近二十年,为商人创作了大量传记,认为“良贾”并不比“闳儒”差。期间还与戏剧家屠隆、潘之恒等结社往来,创作了大量戏剧作品。神宗万历二十一年(1593)病逝,享年68岁。

汪道昆的生平是明代某些历史场景的再现。从材料中提取历史信息,运用所学中国古代史知识,任选角度,自拟论题,加以阐释。(要求:论题明确,观点正确,史论结合,表述清晰)

三、综合题

19.阅读材料,完成下列要求。

战后,美国凭借其军事和经济的绝对优势,主导并建立了关贸总协定。作为临时性的国际贸易组织,它的一些规则缺乏法律的约束,解决争端的机制也不完善,致使发展中国家被边缘化,难以达到应有的公正。与此同时,苏联阵营也通过经互会形成与之平行的贸易体系。70年代后,随着美日欧竞争加剧和新兴国家实力的上升,经济区域集团纷纷形成。随着全球化的迅猛发展,1995年,世界贸易组织成立,虽然该组织仍未摆脱贸易大国的操纵,但作为“经济联合国”,其法制化的协商管理方式,以及通过开放、公平、无扭曲的综合国力的竞争,成为支撑协调21世纪世界经济秩序的重要支柱。

——摘编自徐蓝《世界近现代史1500-2007》

(1)根据材料并结合所学知识,说明二战后国际贸易体系演变的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简述评价国际贸易体系应该持有的标准。

参考答案

1.A

2.A

3.C

4.C

5.D

6.D

7.C

8.B

9.A

10.A

11.C

12.B

13.C

14.B

15.D

16.B

17.(1)中国:主张克制私欲,注重修养,追求完美人格;培养人的社会责任;强化社会伦理道德秩序。西方:反对禁欲主义,肯定人的尊严价值;追求现世的幸福;提倡探索人与自然的奥秘;抨击教会腐败与守旧。

(2)影响:对中华文明:为封建统治提供了哲学依据,有助于维护“大一统”的政治局面;兼收并蓄,传承并丰富了中华文化;塑造了中华民族重伦理、重道德的民族性格;宣扬封建礼教,严重束缚人们的精神世界。对西方文明:促进了思想解放与科学进步;为资本主义经济发展提供便利;冲击封建统治秩序;追求享乐,易造成个人主义泛滥。

18.论题:从汪道昆的一生看明朝社会的发展。

论述:首先,明中叶中枢和地方权力结构的变迁。在中央,明初太祖废丞相权分六部,君主大权独揽到明中叶阁权的崛起。在地方,明初废行省设三司到明中叶巡抚的设置。汪道昆的仕宦经历及其与张居正的关系体现了该变迁。其次,明代社会经济发展。明中叶,地域性商人集团——商帮的崛起以及戏剧小说等通俗文化的繁荣,主流价值观出现了从“贱商”到“良贾”的变动。汪道昆的成长和乡居生涯体现了这种新现象。最后,明代民族和边疆治理的变动。明中叶,随着北部边防和东海海疆压力增大,明政府作出了平倭和调整北方边防政策的决策。汪道昆全程参与了该过程。

总之,汪道昆的生平再现了明朝的某些历史场景,其生平事迹可以作为研究明代历史的重要材料。

19.(1)特点:大国主导到多元格局;从分割的市场走向统一;从临时松散到法制化、规范化;发展中国家话语权提高;仍然存在明显的不公平现象。

(2)标准:能否平衡各参与国的利益;能否推动全球经济持续增长;能否适时调整,保持体系的灵活性和有效性;能否回应发展中国家的合理诉求;体系决策过程是否公开透明。

一、单选题

1.春秋战国时期,士子普遍富于批判精神,如孔子批评“苛政猛于虎”;墨子怒斥“今王公大人”“至其国家之乱,社稷之危”;老子谴责“圣人不仁,以百姓为刍狗”;韩非子则对“上无道揆,下无法守”的现实给予抨击。这反映出当时( )

A.集权政治尚未树立 B.封建等级秩序已然崩溃

C.诸子思想趋于融合 D.敬天保民观念成为共识

2.汉文、景二帝诏令通俗明晓,明白如话。自武帝始,诏令文辞训典。如武帝诏书曾引“十室之邑,必有忠信”“三人行并,厥有我师”,命二千石官员举贤才。这一变化缘于( )

A.主流意识形态的调整 B.察举制度的完善

C.酷吏治国模式的形成 D.中枢机构的异变

3.贞元五年(789年),唐德宗设中和节。节日当天,皇帝亲为表率,躬耕于野;民间村社作中和酒、祭春神句芒等。此后,中和节成为唐代风俗。中和节的设立折射出( )

A.戒奢尚俭的社会风气 B.政治衰颓的时代景象

C.重农崇耕的思想观念 D.豪强势重的政治现实

4.下表唐五代至明部分地区书院数量(单位:所)统计表

今地区 河南 河北 陕西 浙江 江西 湖南

唐五代 4 / 2 6 13 8

宋代 11 3 4 159 236 72

元代 12 12 7 49 97 21

明代 112 70 28 101 290 105

据表可推知( )

A.印刷技术推广 B.社会流动加快 C.经济格局变动 D.科举制度完善

5.乾隆年间,对外省官员考课除大计之外,还增设了密考制度,即每年年底,各省督抚将“藩道府各员贤否,加注考语,例不咨部”,径送皇帝。材料表明密考制度( )

A.造成督抚权力膨胀 B.完善基层官员选拔流程

C.提高政府行政效率 D.强化对官僚机构的控制

6.19世纪60年代,兵事、枪炮、轮船制造及边务、海防诸事务均被视为“洋务”。然至80-90年代,朝中普遍认为“近数十年来,吾国家柔怀远人与富国强兵之计,均目之曰‘洋务’,其称名已不正”。这一认识的改变反映出( )

A.“中体西用”思想拓展 B.传统经济结构瓦解

C.“外需和戎”理念成熟 D.近代国家意识萌发

7.自从陈独秀的《新青年》大卖后,不少社会团体觉得“新青年”是一块好招牌,于是乎基督教青年会标榜“改造新青年”,佛化青年会发行了《新佛化》旬刊,甚至一家戏剧社团编写的戏剧因名为《新青年》而大受追捧。这种现象反映了( )

A.民主科学已被广为接受 B.五四运动促使各界思想趋同

C.文明开化成为社会风尚 D.民众对新文化理解存在差异

8.下图为1951年绘制的宣传画,这可用来说明( )

A.联产承包的尝试 B.人民政权的巩固 C.土地私有的废除 D.生产关系的变革

9.1979年12月,在邓小平等中央领导的推动下,中日两国成立经济知识交流会。该会主要职能是就中国经济运行中的重大问题同日方专家展开内部讨论和意见交换。这体现出我国( )

A.学习外国经验助推经济体制转轨 B.国企改革取得显著成效

C.争取睦邻友好构建良性大国关系 D.对外开放迈出重大步伐

10.亚历山大撰写的这个大剧本中,当时大部分已知西方世界——除西地中海地区以外——都被收入其中了。……他那戴着半神海格立斯或阿蒙-拉神饰物的头像被那些争相当他后裔的人,铸造在了钱币上。材料表明当时西方( )

A.世界一统观念的萌芽 B.城邦体制得以普遍推广

C.神化王权现象的流行 D.经贸往来取代暴力冲突

11.《卡里莱和迪木乃》是阿拉伯最具影响力的文学作品之一,原文是梵文,后被翻译成阿拉伯语。“卡里莱”和“迪木乃”均为狐狸的名字,分别代表善与恶。该书以动物界比喻人类社会,借动物之口传播哲理和教诲,颇有《伊索寓言》的风格。由此可见,阿拉伯文学( )

A.摆脱宗教影响 B.实用色彩浓厚 C.融合多元文化 D.理性精神缺失

12.有学者认为:“中世纪创造了一种智力背景,在这种背景下,自然科学才作为严肃的学科发展起来,它也提供了观念和方式,对这种发展起到重要作用。”据此可知,该学者意在( )

A.否定“黑暗时代”的观点 B.强调大学推动知识传承

C.说明城市自治利于经济发展 D.批判基督教会精神垄断

13.欧洲三十年战争是以宗教因素为起因的,但是很快就发展成欧洲各国出于自身利益而厮杀的一场实力较量。这说明当时欧洲( )

A.民族国家普遍建立 B.国际法条遭到践踏

C.国家主权意识增强 D.信仰冲突无法弥合

14.1889年颁布的《大日本帝国宪法》确立了天皇总揽统治权的原则,但实际权力长期被萨摩、长州等地方武士集团(藩阀)掌控。1898年,宪政党组建了日本历史上首个政党内阁,不久后,该内阁因藩阀势力施压而宣告解散。这说明了日本( )

A.议会制度走向成熟 B.近代宪政根基薄弱

C.天皇统治形同虚设 D.恪守分权制衡原则

15.1916年,法国西非殖民地士兵在日记中写道:“我们为‘法兰西母亲’流血,但白人战友仍称我们为‘黑鬼’。”战后,这些士兵又因低薪、失业等问题组织了抗议活动,却被殖民当局斥为“忘恩的暴徒”。材料表明( )

A.世界殖民体系业已崩溃 B.黑人民权运动日渐高涨

C.法国大国地位受到冲击 D.殖民地民族意识的觉醒

16.1963年,美国历史学家威廉·麦克尼尔出版了《西方的兴起》一书,该书取代了斯宾格勒对西方没落的哀叹,将美国誉为西方文明的样板,现代化也被视为“美国化”的代名词。此书出版后很快成为畅销书。这反映出当时美国社会( )

A.致力于摆脱战争阴影 B.经济繁荣下的优越心态

C.热衷于重构本国历史 D.冷战背景下的对抗思维

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 从北宋中期起,一批学者掀起了儒学复兴运动,至南宋时,一个以伦常秩序为哲学本位的新儒学体系得以建立。新儒学认为只有通过格物致知和正心诚意的自我修炼,才能达到治国平天下的目的。它所倡导的“孔颜乐处”“为天地立心,为生民立命”以及“浩然正气”等精神成为中国文化的重要组成部分。

——摘编自冯天瑜等《中国文化史》

材料二 在文艺复兴运动中,蕴含在文学艺术、哲学和自然科学中的反神权、反封建的精神,通常被称为“人文主义”。在人文主义者看来,人是主宰世界的“万物之灵长”,有权利也有能力追求现世的幸福。他们还倡导人们追求金钱、财富和荣誉,学习各种知识,最大程度地实现人生价值。在人文主义思潮的熏陶下,教会的经院哲学和神学伦理的支配地位开始瓦解,它所导致的思想解放,为近代文化的诞生铺垫了深厚的土壤。

——摘编自孟广林《世界中世纪史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋代儒学复兴运动与西方文艺复兴运动在价值追求上的主要差异。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明宋代儒学复兴与西方文艺复兴对文明发展的影响。

18.阅读材料,完成下列要求。

明嘉靖四年(1525),汪道昆出生于南直隶徽州府歙县的商贾之家。嘉靖二十六年(1547)会试中进士,与张居正、王世贞等名臣同年。嘉靖四十年(1561)任福建按察司副使,与胡宗宪、戚继光入闽平倭,期间“道昆主画策,继光主转战,诸贼皆次第削平”。

隆庆六年(1572),在内阁首辅张居正的力荐下任湖广巡抚,旋升兵部右侍郎,巡阅北部边防重镇蓟州、辽东军务,参与了对北方少数民族政策的制定。万历三年(1575),因与张居正政见不合告归。乡居近二十年,为商人创作了大量传记,认为“良贾”并不比“闳儒”差。期间还与戏剧家屠隆、潘之恒等结社往来,创作了大量戏剧作品。神宗万历二十一年(1593)病逝,享年68岁。

汪道昆的生平是明代某些历史场景的再现。从材料中提取历史信息,运用所学中国古代史知识,任选角度,自拟论题,加以阐释。(要求:论题明确,观点正确,史论结合,表述清晰)

三、综合题

19.阅读材料,完成下列要求。

战后,美国凭借其军事和经济的绝对优势,主导并建立了关贸总协定。作为临时性的国际贸易组织,它的一些规则缺乏法律的约束,解决争端的机制也不完善,致使发展中国家被边缘化,难以达到应有的公正。与此同时,苏联阵营也通过经互会形成与之平行的贸易体系。70年代后,随着美日欧竞争加剧和新兴国家实力的上升,经济区域集团纷纷形成。随着全球化的迅猛发展,1995年,世界贸易组织成立,虽然该组织仍未摆脱贸易大国的操纵,但作为“经济联合国”,其法制化的协商管理方式,以及通过开放、公平、无扭曲的综合国力的竞争,成为支撑协调21世纪世界经济秩序的重要支柱。

——摘编自徐蓝《世界近现代史1500-2007》

(1)根据材料并结合所学知识,说明二战后国际贸易体系演变的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简述评价国际贸易体系应该持有的标准。

参考答案

1.A

2.A

3.C

4.C

5.D

6.D

7.C

8.B

9.A

10.A

11.C

12.B

13.C

14.B

15.D

16.B

17.(1)中国:主张克制私欲,注重修养,追求完美人格;培养人的社会责任;强化社会伦理道德秩序。西方:反对禁欲主义,肯定人的尊严价值;追求现世的幸福;提倡探索人与自然的奥秘;抨击教会腐败与守旧。

(2)影响:对中华文明:为封建统治提供了哲学依据,有助于维护“大一统”的政治局面;兼收并蓄,传承并丰富了中华文化;塑造了中华民族重伦理、重道德的民族性格;宣扬封建礼教,严重束缚人们的精神世界。对西方文明:促进了思想解放与科学进步;为资本主义经济发展提供便利;冲击封建统治秩序;追求享乐,易造成个人主义泛滥。

18.论题:从汪道昆的一生看明朝社会的发展。

论述:首先,明中叶中枢和地方权力结构的变迁。在中央,明初太祖废丞相权分六部,君主大权独揽到明中叶阁权的崛起。在地方,明初废行省设三司到明中叶巡抚的设置。汪道昆的仕宦经历及其与张居正的关系体现了该变迁。其次,明代社会经济发展。明中叶,地域性商人集团——商帮的崛起以及戏剧小说等通俗文化的繁荣,主流价值观出现了从“贱商”到“良贾”的变动。汪道昆的成长和乡居生涯体现了这种新现象。最后,明代民族和边疆治理的变动。明中叶,随着北部边防和东海海疆压力增大,明政府作出了平倭和调整北方边防政策的决策。汪道昆全程参与了该过程。

总之,汪道昆的生平再现了明朝的某些历史场景,其生平事迹可以作为研究明代历史的重要材料。

19.(1)特点:大国主导到多元格局;从分割的市场走向统一;从临时松散到法制化、规范化;发展中国家话语权提高;仍然存在明显的不公平现象。

(2)标准:能否平衡各参与国的利益;能否推动全球经济持续增长;能否适时调整,保持体系的灵活性和有效性;能否回应发展中国家的合理诉求;体系决策过程是否公开透明。

同课章节目录