四川省巴中市2026届高三上学期“零诊”考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省巴中市2026届高三上学期“零诊”考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 68.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 19:31:34 | ||

图片预览

文档简介

2026届四川省巴中市普通高中“零诊”考试历史试题

一、单选题

1.有学者指出,西周的“侯”并非爵称,“某侯”即周王室派出负责管理、守卫某地的官员。据此可知西周的“侯”( )

A.强化了中央对地方的控制 B.标志着官僚政治的出现

C.带有浓厚的割据倾向 D.反映了政权族权的结合

2.以往学者根据《史记 秦始皇本纪》“隐宫徒刑者七十余万人”的记录认为,骊山秦始皇陵的修建者皆为“刑徒”。后来学者又根据该篇目所载“葬既已下,或言工匠为机,藏皆知之”提出“匠”也是参与秦始皇陵修建的重要主体。这说明( )

A.《史记》前后矛盾,信度存疑 B.文献所载信息难以考证

C.考古发现丰富历史解释 D.史料实证需要综合考察

3.孝文帝迁都洛阳后,对拓跋鲜卑部落组成的“代人”集团,依汉人门第标准进行姓族等级评定,并直接赋予其洛阳“郡望”身份。此举意在( )

A.打击汉人门阀 B.消除民族隔阂 C.减小改革阻力 D.确立贵族特权

4.《白居易集 重赋》中写道:“国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣。税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤。里胥迫我纳,不许暂逡巡。”这可以说明( )

A.两税法设计的缺陷 B.制度与现实的反差 C.政策实施变化无常 D.人民徭役负担沉重

5.宋初乾德四年(966),宋太祖下诏州县“告谕百姓,有能广植桑枣、开垦荒田者,并只纳旧租,永不通检”。该措施旨在( )

A.恢复农业生产 B.充实地方财政 C.简化赋税征收流程 D.规范州县行政

6.清中叶后,以民间说讲和演艺为主要形式的“说圣谕”取代官员宣讲,成为四川地区圣谕宣讲的主要方式之一,“有著名讲师,能处处引人入胜,围而听者,途为之塞云”。这有助于( )

A.提升乡约的法律效力 B.基层自治权力的扩大

C.丰富理学的文化内涵 D.主流意识形态的渗透

7.19世纪70年代起,清政府准许福建巡抚和闽浙总督轮流赴台处理当地事务。中法战争爆发后,法军入侵台湾并封锁台湾海峡,清政府又令刘铭传以巡抚头衔全权负责台湾事务。这可以用来说明( )

A.地方督抚割据东南 B.台湾设省的必要性

C.北洋海军实力孱弱 D.近代海权意识萌发

8.19世纪末,一些知识分子用商汤、周武等古代君主推翻前代暴政的事迹来比喻“英雄华盛顿”领导的革命;20世纪初,革命派的一些成员则主张华盛顿并非“圣人英雄”而是“国民”。这说明革命派( )

A.已经具备民权意识 B.旨在宣扬启蒙思想 C.开始转变斗争方式 D.内部出现严重分歧

9.吴冷西回忆党的某次会议时说,他(邓小平)跟少奇同志一起,起草大会的主旨报告,讲过去四年存在的问题,提出集中力量搞调整、争取两年里面恢复国民经济。这次会议是( )

A.中共七届二中全会 B.中共八大 C.七千人大会 D.中共十一届三中全会

10.1979年1月,香港足球队和广东省足球队在第一届“省港杯”足球赛中互访,《广州日报》发文欢迎“满载着香港同胞的深切情谊”的香港足球队,港媒则提出“粤港两地同胞要像走亲戚一般,更多地往来”。这表明( )

A.“一国两制”推动两岸友好往来 B.改革开放改变内地社会风貌

C.经济特区建设取得显著成就 D.体育活动激发双方民族情怀

11.公元前13世纪,赫梯与埃及缔结的和平条约规定,条约在赫梯与埃及诸神的见证下签订,“如果有人不能遵守,百千赫梯神灵和百千埃及神灵就会拆毁他的房子,毁灭他的土地和仆人”。该条款( )

A.强调了条约的约束效力 B.遏制了双方的对外扩张

C.反映了神灵的恶劣形象 D.重构了近东的国际秩序

12.13世纪以来,记述俄罗斯民族发展历程的编年史不断涌现,歌颂英雄人物事迹的“壮士歌”成为俄罗斯文学创作的重要主题。这一现象( )

A.削弱了拜占庭文化的影响力 B.强化了沙皇的中央集权

C.来源于反抗外族入侵的斗争 D.推动俄罗斯向亚洲扩张

13.有历史学家将澳大利亚、新西兰、北美大部分地区和拉美的部分地区视作“新欧洲”,他们还认为一个可以称为“新非洲”的体系也在美洲出现。“新欧洲”和“新非洲”的出现( )

A.推动了全球航路的开辟 B.改变了区域文化的面貌

C.反映了殖民体系的瓦解 D.促进了现代交通的产生

14.1848年欧洲革命期间,巴黎工人在游行中高呼“全部企业社会化”“打倒人剥削人的制度”“民主的社会共和国万岁”等口号,并发表宣言称“如果巴黎戴上枷锁,那么全欧洲都要受到奴役”。这( )

A.体现了鲜明的无产阶级性质 B.推动了全世界无产阶级的大联合

C.是建立工人政权的伟大尝试 D.表明工人阶级开始登上历史舞台

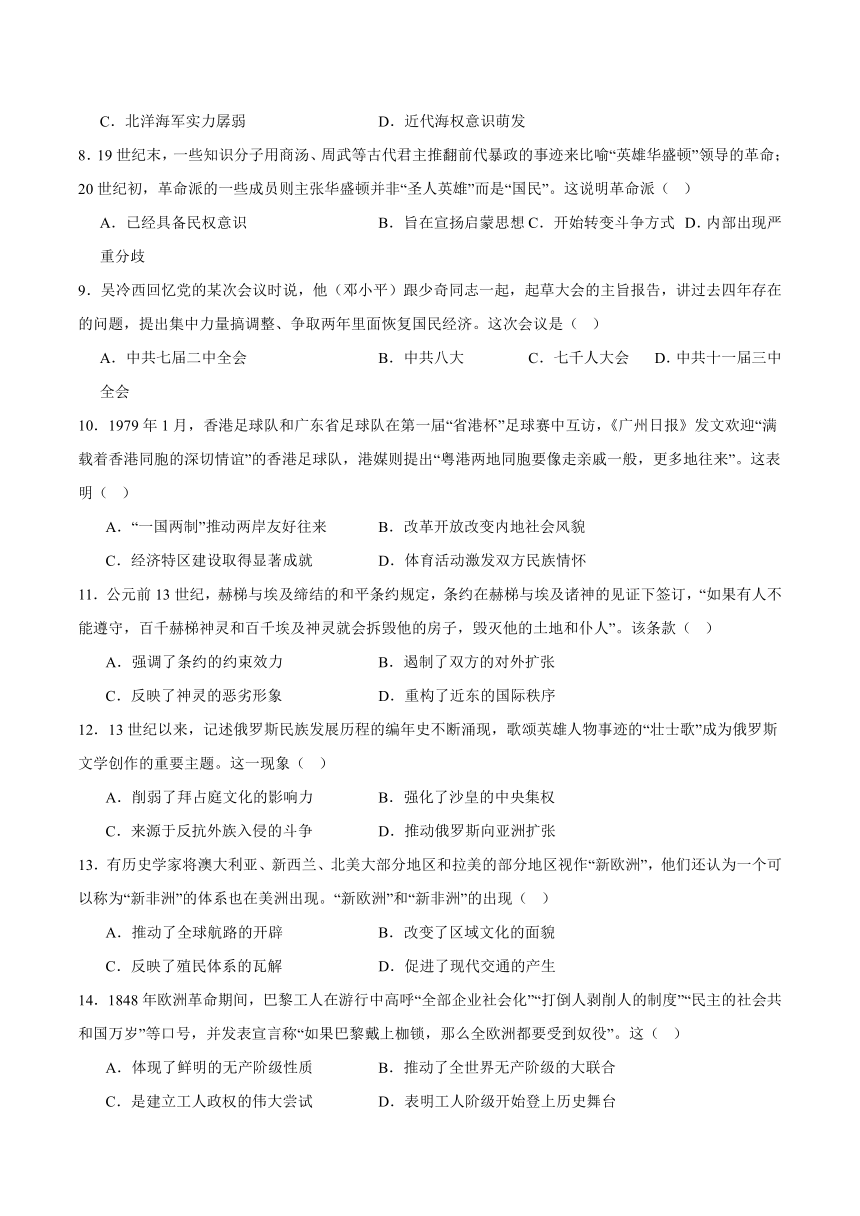

15.下图是发表于1901年的漫画《艰苦的文明进行曲》。画面中,传教士带头冲锋,在他身后依次是拿着“赃物”的水兵、步兵、拿着炸药的科学家、文学家、音乐家、高举战争英雄雕塑的雕塑家、画家和推销员。该作品( )

A.描绘了资本原始积累的黑暗 B.批判了帝国主义的战争狂热

C.讽刺了西方文明的虚伪面目 D.揭露了工业时代的精神危机

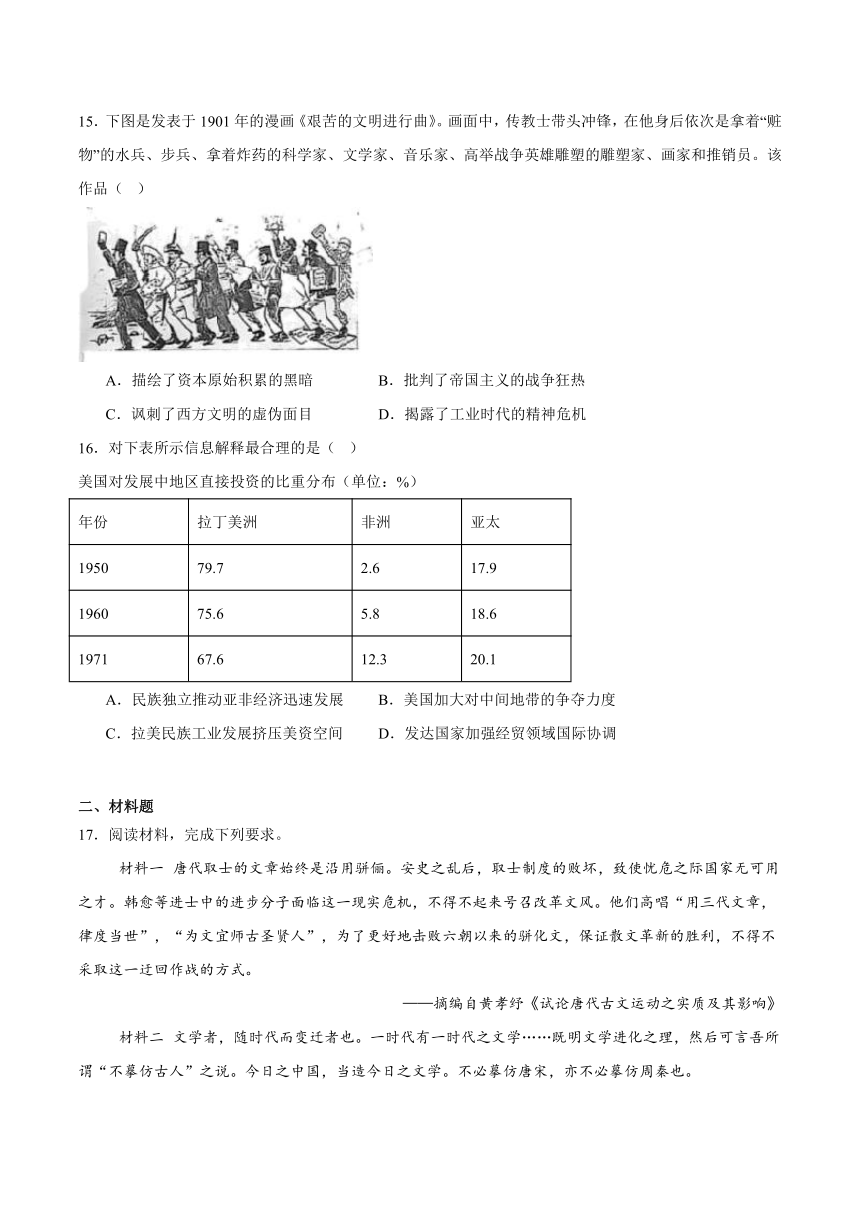

16.对下表所示信息解释最合理的是( )

美国对发展中地区直接投资的比重分布(单位:%)

年份 拉丁美洲 非洲 亚太

1950 79.7 2.6 17.9

1960 75.6 5.8 18.6

1971 67.6 12.3 20.1

A.民族独立推动亚非经济迅速发展 B.美国加大对中间地带的争夺力度

C.拉美民族工业发展挤压美资空间 D.发达国家加强经贸领域国际协调

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐代取士的文章始终是沿用骈俪。安史之乱后,取士制度的败坏,致使忧危之际国家无可用之才。韩愈等进士中的进步分子面临这一现实危机,不得不起来号召改革文风。他们高唱“用三代文章,律度当世”,“为文宜师古圣贤人”,为了更好地击败六朝以来的骈化文,保证散文革新的胜利,不得不采取这一迂回作战的方式。

——摘编自黄孝纾《试论唐代古文运动之实质及其影响》

材料二 文学者,随时代而变迁者也。一时代有一时代之文学……既明文学进化之理,然后可言吾所谓“不摹仿古人”之说。今日之中国,当造今日之文学。不必摹仿唐宋,亦不必摹仿周秦也。

——摘编自胡适《文学改良刍议》,1917年1月1日《新青年》第二卷第五号

材料三 为什么人的问题,是一个根本的问题,原则的问题……我们的文学艺术都是为人民大众的,首先是为工农兵的,为工农兵而创作……这种新民主主义的文化是民族的。它是反对帝国主义压迫,主张中华民族的尊严和独立的。它是我们这个民族的,带有我们民族的特性……我们必须继承一切优秀的文学艺术遗产,批判地吸收其中一切有益的东西……

——摘编自毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》(1942年)等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出韩愈、胡适改革文学的目的和策略。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析《在延安文艺座谈会上的讲话》的历史背景和当代价值。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 历史上的“中国”

表述 出处

唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国 西周何尊铭文

德以柔中国,刑以威四夷 《左传·僖公二十五年》

皇帝(刘邦)……继五帝三王之业,统天下,理中国。中国之人以亿计,地方万里,居天下之膏腴…… 《汉书·陆贾传》

秦王坚曰:“彼种落杂居,不相统一,不能为中国大患。” 《晋书·苻坚载记》

日本密迩高丽,开国以来亦时通中国,至于朕躬,而无一乘之使以通和好 《元史·世祖本纪》

从黑龙江支流格尔必齐河到外兴安岭、直到海,岭南属于中国 《尼布楚条约》

根据材料并结合中国古代史知识,就历史上的“中国”提取信息,自拟论题并加以阐释。(要求:观点正确,史论结合,逻辑清晰)

三、综合题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 仅仅欧洲的启蒙运动和美国革命的榜样都不会在西班牙美洲诱发起义,如果没有拿破仑的干预,西班牙美洲殖民地或许会继续在西班牙的统治之下直到19世纪。

——摘编自斯基德莫尔等《现代拉丁美洲》

材料二 欧洲启蒙思想和殖民地科学本身的发展相融合和混合,滋生了具有区域特色的“拉丁美洲启蒙运动”。这一启蒙运动创造了拉丁美洲独特的民族意识和“爱国科学”,激发了从政治上脱离宗主国统治、在科学上摆脱对欧洲中心主义依附的独立战争。

——摘编自宋霞《启蒙运动、科学与拉丁美洲独立战争浅论》

材料三 拉美民族的产生使得来自伊比利亚半岛的“半岛人”成为少数民族,克里奥尔人即拉美土生白人成为独立运动的领导力量,拉美不同民族之间交流与融合形成的拉美文化产生了对宗主国的离心力,长期以来殖民地人民为反对宗主国横征暴敛的抗争最终导致了拉美独立运动的爆发。

——摘编自张家唐《对拉美独立运动爆发原因的再思考》

(1)指出三则材料认识拉美独立运动原因的视角差异。

(2)综合上述材料并结合所学知识,归纳影响拉美独立运动的因素。

(3)根据材料并结合所学知识,指出研究世界历史应注意的问题。

参考答案

1.A

2.D

3.C

4.B

5.A

6.D

7.B

8.A

9.C

10.D

11.A

12.C

13.B

14.A

15.C

16.B

17.(1)

韩愈:目的,解决安史之乱后取士败坏、 国家缺乏人才的危机,让文学服务国家选才;策略,借“师古圣贤人”“用三代文章”的复古旗号,推动散文革新,击败骈俪文。

胡适:目的,顺应时代,创造新文学,助力新文化运动思想启蒙与文化革新;策略,主张“不摹仿古人”,强调文学随时代进化,倡导文学改良、白话文运动。

(2)历史背景:抗战时期,延安革命根据地文艺需服务抗战、动员群众,且文艺界存在脱离群众等问题,需明确创作根本原则。

当代价值:奠定社会主义文艺人民立场;为当代文艺提供文化根基与创新指引;指导文艺结合时代、群众需求,助力文化自信与繁荣。

18.示例:

论题:历史上的“中国”概念经历了从地理中心到政治文化认同再到主权国家的演变过程。

阐释:

“中国”一词在历史长河中并非固定不变,而是随着时代发展不断演变,其内涵从最初的地理方位概念,逐步扩展为政治统治中心、文化正统象征,最终演变为具有明确疆域和主权的近代国家概念。这一演变过程深刻反映了中国古代政治格局、民族关系与文化认同的发展轨迹。

西周时期,“中国”主要是一个地理与政治中心的概念。西周何尊铭文中“余其宅兹中国”,意为周武王在征服殷商后,选择在“天下之中”的洛邑建立都城,以居中治国。这里的“中国”指的是中原核心地带,是天命所归的政治中心,体现了“居中为尊”的宇宙观和王权合法性思想。此时的“中国”尚未具备明确的民族或文化边界,更多强调地理位置的中心性。

春秋战国至秦汉时期,“中国”逐渐融入文化与族群的内涵。《左传·僖公二十五年》记载“德以柔中国,刑以威四夷”,将“中国”与“四夷”对举,表明“中国”不仅是地理中心,更是礼乐文明的承载者,是华夏文化的代表。至汉代,《汉书·陆贾传》称刘邦“统天下,理中国”,并将“中国之人以亿计,地方万里”与富饶之地相联系,说明“中国”已成为统一多民族国家的政治实体象征,涵盖广大的人口与疆域,体现出汉朝对“大一统”政治理想的追求。

魏晋南北朝时期,尽管政权更迭频繁,但“中国”作为正统象征的地位依然被各方所争夺。前秦君主苻坚言:“彼种落杂居……不能为中国大患”,此处“中国”指代中原政权,说明即使非汉族政权也承认“中国”代表着中央政权的合法地位。这反映出“中国”已超越单一民族界限,成为政治正统与文明秩序的代名词,各民族政权政权皆以入主“中国”为荣。

元明清时期,“中国”开始向近代主权国家概念过渡。《元史》中元世祖忽必烈将日本未通“中国”视为缺憾,显示“中国”作为对外交往的主体身份。而1689年清朝与俄国签订的《尼布楚条约》中明确规定“从黑龙江支流格尔必齐河到外兴安岭、直到海,岭南属于中国”,这是“中国”首次作为主权国家的正式名称出现在国际条约中,标志“中国”从文化政治概念转化为具有明确疆域和法律意义的近代国家称谓。

综上所述,“中国”的概念经历了由地理中心到政治文化认同,最终发展为具有明确疆域和主权的近代国家名称的演变过程。这一演变不仅体现了中国古代统一多民族国家的形成与发展,也展现了中华文明包容性、延续性与时代适应性的特点。历史上的“中国”既是文化共同体,也是政治共同体,更是中华民族共同体意识不断凝聚的历史见证。

19.(1)材料一从外部军事干预视角,强调拿破仑干预是诱发起义关键;材料二从思想文化融合视角,突出欧洲启蒙思想与殖民地科学发展融合激发独立战争;材料三从民族、文化及人民抗争视角,分析拉美民族产生、文化离心力和人民长期抗争导致独立运动爆发。

(2)外部因素:美国独立战争的影响;拿破仑的干预;西班牙国力的衰退;欧洲启蒙思想的传播。内部因素:民族意识的觉醒;人民的长期抗争;本国资本主义的发展。

(3)多视角分析历史事件;联系历史背景;综合考虑多种因素。

一、单选题

1.有学者指出,西周的“侯”并非爵称,“某侯”即周王室派出负责管理、守卫某地的官员。据此可知西周的“侯”( )

A.强化了中央对地方的控制 B.标志着官僚政治的出现

C.带有浓厚的割据倾向 D.反映了政权族权的结合

2.以往学者根据《史记 秦始皇本纪》“隐宫徒刑者七十余万人”的记录认为,骊山秦始皇陵的修建者皆为“刑徒”。后来学者又根据该篇目所载“葬既已下,或言工匠为机,藏皆知之”提出“匠”也是参与秦始皇陵修建的重要主体。这说明( )

A.《史记》前后矛盾,信度存疑 B.文献所载信息难以考证

C.考古发现丰富历史解释 D.史料实证需要综合考察

3.孝文帝迁都洛阳后,对拓跋鲜卑部落组成的“代人”集团,依汉人门第标准进行姓族等级评定,并直接赋予其洛阳“郡望”身份。此举意在( )

A.打击汉人门阀 B.消除民族隔阂 C.减小改革阻力 D.确立贵族特权

4.《白居易集 重赋》中写道:“国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣。税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循。浚我以求宠,敛索无冬春。织绢未成匹,缫丝未盈斤。里胥迫我纳,不许暂逡巡。”这可以说明( )

A.两税法设计的缺陷 B.制度与现实的反差 C.政策实施变化无常 D.人民徭役负担沉重

5.宋初乾德四年(966),宋太祖下诏州县“告谕百姓,有能广植桑枣、开垦荒田者,并只纳旧租,永不通检”。该措施旨在( )

A.恢复农业生产 B.充实地方财政 C.简化赋税征收流程 D.规范州县行政

6.清中叶后,以民间说讲和演艺为主要形式的“说圣谕”取代官员宣讲,成为四川地区圣谕宣讲的主要方式之一,“有著名讲师,能处处引人入胜,围而听者,途为之塞云”。这有助于( )

A.提升乡约的法律效力 B.基层自治权力的扩大

C.丰富理学的文化内涵 D.主流意识形态的渗透

7.19世纪70年代起,清政府准许福建巡抚和闽浙总督轮流赴台处理当地事务。中法战争爆发后,法军入侵台湾并封锁台湾海峡,清政府又令刘铭传以巡抚头衔全权负责台湾事务。这可以用来说明( )

A.地方督抚割据东南 B.台湾设省的必要性

C.北洋海军实力孱弱 D.近代海权意识萌发

8.19世纪末,一些知识分子用商汤、周武等古代君主推翻前代暴政的事迹来比喻“英雄华盛顿”领导的革命;20世纪初,革命派的一些成员则主张华盛顿并非“圣人英雄”而是“国民”。这说明革命派( )

A.已经具备民权意识 B.旨在宣扬启蒙思想 C.开始转变斗争方式 D.内部出现严重分歧

9.吴冷西回忆党的某次会议时说,他(邓小平)跟少奇同志一起,起草大会的主旨报告,讲过去四年存在的问题,提出集中力量搞调整、争取两年里面恢复国民经济。这次会议是( )

A.中共七届二中全会 B.中共八大 C.七千人大会 D.中共十一届三中全会

10.1979年1月,香港足球队和广东省足球队在第一届“省港杯”足球赛中互访,《广州日报》发文欢迎“满载着香港同胞的深切情谊”的香港足球队,港媒则提出“粤港两地同胞要像走亲戚一般,更多地往来”。这表明( )

A.“一国两制”推动两岸友好往来 B.改革开放改变内地社会风貌

C.经济特区建设取得显著成就 D.体育活动激发双方民族情怀

11.公元前13世纪,赫梯与埃及缔结的和平条约规定,条约在赫梯与埃及诸神的见证下签订,“如果有人不能遵守,百千赫梯神灵和百千埃及神灵就会拆毁他的房子,毁灭他的土地和仆人”。该条款( )

A.强调了条约的约束效力 B.遏制了双方的对外扩张

C.反映了神灵的恶劣形象 D.重构了近东的国际秩序

12.13世纪以来,记述俄罗斯民族发展历程的编年史不断涌现,歌颂英雄人物事迹的“壮士歌”成为俄罗斯文学创作的重要主题。这一现象( )

A.削弱了拜占庭文化的影响力 B.强化了沙皇的中央集权

C.来源于反抗外族入侵的斗争 D.推动俄罗斯向亚洲扩张

13.有历史学家将澳大利亚、新西兰、北美大部分地区和拉美的部分地区视作“新欧洲”,他们还认为一个可以称为“新非洲”的体系也在美洲出现。“新欧洲”和“新非洲”的出现( )

A.推动了全球航路的开辟 B.改变了区域文化的面貌

C.反映了殖民体系的瓦解 D.促进了现代交通的产生

14.1848年欧洲革命期间,巴黎工人在游行中高呼“全部企业社会化”“打倒人剥削人的制度”“民主的社会共和国万岁”等口号,并发表宣言称“如果巴黎戴上枷锁,那么全欧洲都要受到奴役”。这( )

A.体现了鲜明的无产阶级性质 B.推动了全世界无产阶级的大联合

C.是建立工人政权的伟大尝试 D.表明工人阶级开始登上历史舞台

15.下图是发表于1901年的漫画《艰苦的文明进行曲》。画面中,传教士带头冲锋,在他身后依次是拿着“赃物”的水兵、步兵、拿着炸药的科学家、文学家、音乐家、高举战争英雄雕塑的雕塑家、画家和推销员。该作品( )

A.描绘了资本原始积累的黑暗 B.批判了帝国主义的战争狂热

C.讽刺了西方文明的虚伪面目 D.揭露了工业时代的精神危机

16.对下表所示信息解释最合理的是( )

美国对发展中地区直接投资的比重分布(单位:%)

年份 拉丁美洲 非洲 亚太

1950 79.7 2.6 17.9

1960 75.6 5.8 18.6

1971 67.6 12.3 20.1

A.民族独立推动亚非经济迅速发展 B.美国加大对中间地带的争夺力度

C.拉美民族工业发展挤压美资空间 D.发达国家加强经贸领域国际协调

二、材料题

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐代取士的文章始终是沿用骈俪。安史之乱后,取士制度的败坏,致使忧危之际国家无可用之才。韩愈等进士中的进步分子面临这一现实危机,不得不起来号召改革文风。他们高唱“用三代文章,律度当世”,“为文宜师古圣贤人”,为了更好地击败六朝以来的骈化文,保证散文革新的胜利,不得不采取这一迂回作战的方式。

——摘编自黄孝纾《试论唐代古文运动之实质及其影响》

材料二 文学者,随时代而变迁者也。一时代有一时代之文学……既明文学进化之理,然后可言吾所谓“不摹仿古人”之说。今日之中国,当造今日之文学。不必摹仿唐宋,亦不必摹仿周秦也。

——摘编自胡适《文学改良刍议》,1917年1月1日《新青年》第二卷第五号

材料三 为什么人的问题,是一个根本的问题,原则的问题……我们的文学艺术都是为人民大众的,首先是为工农兵的,为工农兵而创作……这种新民主主义的文化是民族的。它是反对帝国主义压迫,主张中华民族的尊严和独立的。它是我们这个民族的,带有我们民族的特性……我们必须继承一切优秀的文学艺术遗产,批判地吸收其中一切有益的东西……

——摘编自毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》(1942年)等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出韩愈、胡适改革文学的目的和策略。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析《在延安文艺座谈会上的讲话》的历史背景和当代价值。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 历史上的“中国”

表述 出处

唯武王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国 西周何尊铭文

德以柔中国,刑以威四夷 《左传·僖公二十五年》

皇帝(刘邦)……继五帝三王之业,统天下,理中国。中国之人以亿计,地方万里,居天下之膏腴…… 《汉书·陆贾传》

秦王坚曰:“彼种落杂居,不相统一,不能为中国大患。” 《晋书·苻坚载记》

日本密迩高丽,开国以来亦时通中国,至于朕躬,而无一乘之使以通和好 《元史·世祖本纪》

从黑龙江支流格尔必齐河到外兴安岭、直到海,岭南属于中国 《尼布楚条约》

根据材料并结合中国古代史知识,就历史上的“中国”提取信息,自拟论题并加以阐释。(要求:观点正确,史论结合,逻辑清晰)

三、综合题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 仅仅欧洲的启蒙运动和美国革命的榜样都不会在西班牙美洲诱发起义,如果没有拿破仑的干预,西班牙美洲殖民地或许会继续在西班牙的统治之下直到19世纪。

——摘编自斯基德莫尔等《现代拉丁美洲》

材料二 欧洲启蒙思想和殖民地科学本身的发展相融合和混合,滋生了具有区域特色的“拉丁美洲启蒙运动”。这一启蒙运动创造了拉丁美洲独特的民族意识和“爱国科学”,激发了从政治上脱离宗主国统治、在科学上摆脱对欧洲中心主义依附的独立战争。

——摘编自宋霞《启蒙运动、科学与拉丁美洲独立战争浅论》

材料三 拉美民族的产生使得来自伊比利亚半岛的“半岛人”成为少数民族,克里奥尔人即拉美土生白人成为独立运动的领导力量,拉美不同民族之间交流与融合形成的拉美文化产生了对宗主国的离心力,长期以来殖民地人民为反对宗主国横征暴敛的抗争最终导致了拉美独立运动的爆发。

——摘编自张家唐《对拉美独立运动爆发原因的再思考》

(1)指出三则材料认识拉美独立运动原因的视角差异。

(2)综合上述材料并结合所学知识,归纳影响拉美独立运动的因素。

(3)根据材料并结合所学知识,指出研究世界历史应注意的问题。

参考答案

1.A

2.D

3.C

4.B

5.A

6.D

7.B

8.A

9.C

10.D

11.A

12.C

13.B

14.A

15.C

16.B

17.(1)

韩愈:目的,解决安史之乱后取士败坏、 国家缺乏人才的危机,让文学服务国家选才;策略,借“师古圣贤人”“用三代文章”的复古旗号,推动散文革新,击败骈俪文。

胡适:目的,顺应时代,创造新文学,助力新文化运动思想启蒙与文化革新;策略,主张“不摹仿古人”,强调文学随时代进化,倡导文学改良、白话文运动。

(2)历史背景:抗战时期,延安革命根据地文艺需服务抗战、动员群众,且文艺界存在脱离群众等问题,需明确创作根本原则。

当代价值:奠定社会主义文艺人民立场;为当代文艺提供文化根基与创新指引;指导文艺结合时代、群众需求,助力文化自信与繁荣。

18.示例:

论题:历史上的“中国”概念经历了从地理中心到政治文化认同再到主权国家的演变过程。

阐释:

“中国”一词在历史长河中并非固定不变,而是随着时代发展不断演变,其内涵从最初的地理方位概念,逐步扩展为政治统治中心、文化正统象征,最终演变为具有明确疆域和主权的近代国家概念。这一演变过程深刻反映了中国古代政治格局、民族关系与文化认同的发展轨迹。

西周时期,“中国”主要是一个地理与政治中心的概念。西周何尊铭文中“余其宅兹中国”,意为周武王在征服殷商后,选择在“天下之中”的洛邑建立都城,以居中治国。这里的“中国”指的是中原核心地带,是天命所归的政治中心,体现了“居中为尊”的宇宙观和王权合法性思想。此时的“中国”尚未具备明确的民族或文化边界,更多强调地理位置的中心性。

春秋战国至秦汉时期,“中国”逐渐融入文化与族群的内涵。《左传·僖公二十五年》记载“德以柔中国,刑以威四夷”,将“中国”与“四夷”对举,表明“中国”不仅是地理中心,更是礼乐文明的承载者,是华夏文化的代表。至汉代,《汉书·陆贾传》称刘邦“统天下,理中国”,并将“中国之人以亿计,地方万里”与富饶之地相联系,说明“中国”已成为统一多民族国家的政治实体象征,涵盖广大的人口与疆域,体现出汉朝对“大一统”政治理想的追求。

魏晋南北朝时期,尽管政权更迭频繁,但“中国”作为正统象征的地位依然被各方所争夺。前秦君主苻坚言:“彼种落杂居……不能为中国大患”,此处“中国”指代中原政权,说明即使非汉族政权也承认“中国”代表着中央政权的合法地位。这反映出“中国”已超越单一民族界限,成为政治正统与文明秩序的代名词,各民族政权政权皆以入主“中国”为荣。

元明清时期,“中国”开始向近代主权国家概念过渡。《元史》中元世祖忽必烈将日本未通“中国”视为缺憾,显示“中国”作为对外交往的主体身份。而1689年清朝与俄国签订的《尼布楚条约》中明确规定“从黑龙江支流格尔必齐河到外兴安岭、直到海,岭南属于中国”,这是“中国”首次作为主权国家的正式名称出现在国际条约中,标志“中国”从文化政治概念转化为具有明确疆域和法律意义的近代国家称谓。

综上所述,“中国”的概念经历了由地理中心到政治文化认同,最终发展为具有明确疆域和主权的近代国家名称的演变过程。这一演变不仅体现了中国古代统一多民族国家的形成与发展,也展现了中华文明包容性、延续性与时代适应性的特点。历史上的“中国”既是文化共同体,也是政治共同体,更是中华民族共同体意识不断凝聚的历史见证。

19.(1)材料一从外部军事干预视角,强调拿破仑干预是诱发起义关键;材料二从思想文化融合视角,突出欧洲启蒙思想与殖民地科学发展融合激发独立战争;材料三从民族、文化及人民抗争视角,分析拉美民族产生、文化离心力和人民长期抗争导致独立运动爆发。

(2)外部因素:美国独立战争的影响;拿破仑的干预;西班牙国力的衰退;欧洲启蒙思想的传播。内部因素:民族意识的觉醒;人民的长期抗争;本国资本主义的发展。

(3)多视角分析历史事件;联系历史背景;综合考虑多种因素。

同课章节目录