单元检测(二) (含解析)2025-2026学年统编版高中历史选择必修1

文档属性

| 名称 | 单元检测(二) (含解析)2025-2026学年统编版高中历史选择必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 64.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 20:08:20 | ||

图片预览

文档简介

单元检测(二)

(限时:75分钟。总分:100分)

一、选择题(每小题3分,共48分)

1.汉初统治者以军功爵制授田宅,培育大批军功地主和自耕农,同时任用大批军功地主及其子弟执政,形成“吏多军功”“公卿皆武力功臣”的政治局面。这一做法旨在( )。

A.延续秦朝制度 B.解决王国问题

C.稳定小农经济 D.扩大统治基础

2.战国时期实行任命制和俸禄制,文学、游谈、军功、游侠成为官吏选拔的四大途径,君主对任命官吏亦多酬以禄米或赐以金银。各国还形成了对官僚监督、考核与赏罚的年终考绩办法——“上计”。这些史实可以说明当时( )。

A.世族世官制的形成 B.中央集权制的加强

C.监察制度的理性化 D.政治设计的制度化

3.魏晋时期,实行九品中正制。朝廷在各地设立中正官,其中大中正官必须由在中央任职的官员且德名俱高者担任,同时规定中正官只有品评权,任命权归朝廷所有。这表明九品中正制的推行( )。

A.有利于加强中央集权

B.使官员选拔有了客观标准

C.提升了官员政治素养

D.打破了士族垄断官场局面

4.《旧唐书》记载,(杨绾)上疏条奏贡举之弊曰:“……今之取人,令投牒自举,非经国之体也。望请依古制,县令察孝廉,审知其乡闾有孝友信义廉耻之行,加以经业,才堪策试者,以孝廉为名,荐之于州。……自县至省,不得令举人辄自陈牒。”材料反映了杨绾( )。

A.主张恢复察举的古制

B.反对科举取士的制度

C.要求完善科举的流程

D.注重科举的品德考察

5.中国古代监察制度较为健全,监察官员的管理制度尤为严格。如宋代御史每月至少奏事一次,叫作“月课”,如果上任以后百日之内无所纠弹,则罢黜作外官,或罚“辱台钱”。这一规定旨在( )。

A.提升监察制度效能 B.限制监察官员权力

C.完善官吏监督体制 D.构建权力制衡机制

6.两宋时期,落第士人的规模与数量非常庞大。据学者统计,北宋时期参与贡举的总人数约为39.75万人,落第总人数约为33.75万人;在南宋时期参与贡举的总人数约为38.08万人,落第总人数约为33.08万人。出现这一现象的主要原因是两宋时期( )。

A.增加了科举考试难度

B.扩大了人才选拔范围

C.减少了考试录取名额

D.提升了贡举考试地位

7.(改编)宋仁宗时,宰相陈执中纵容妾室虐杀婢女,遭到御史赵抃弹劾,并历数其八大罪状,请求罢免其宰相职位。而谏官范镇提出“一婢子令国相下狱,于国之体,亦似未便,所以不敢雷同上言”,一时间争论不休。这一事件( )。

A.体现了御史台与谏官制度的有效运行

B.说明礼法并用影响中枢行政

C.表明宋代社会成员间的身份已经平等

D.表明决策权力之间相互倾轧

8.“政党分肥制”是17—18世纪欧美国家的一种政治现象,执政党把官职分给党内同僚,一旦内阁重组或执政党更换,就要更换几乎所有的政府官员,导致新上任官员拼命捞钱。据此可推知,该现象( )。

A.易造成任内官员腐败

B.迟滞了欧美社会转型

C.提高了政府行政效率

D.促使多数人掌握权力

9.英国责任制内阁确立后的很长一段时期,胜选党派组阁,政府官职就由该党成员担任。19世纪,英国进行了文官制度改革,规定负责具体行政事务的官员不得参选议员,不能介入党派活动。这种变化说明( )。

A.政党被议会操控阻碍民主政治发展

B.文官制度是英国民主制改革的根本

C.改革目的是保证政府施政的连续性

D.责任制内阁不具备分权制衡的特征

10.(改编)西方文官制度的核心是保持文官的“政治中立”和“职务常任”。文官在任职后对政党政治采取超然的态度,只忠诚于国家和政府;一旦进入文官队伍,文官的身份就得到法律保障,被称为“终身官员”和“永久雇员”。这一制度设计( )。

A.促进了政治与管理的结合

B.可能滋生官僚习气和僵化现象

C.顺应了工业革命前改革官制的需求

D.解决了资本主义社会的基本矛盾

11.下表所示为1959年美国联邦政府行政长官的学历占比。这体现了美国的文官制度( )。

学历 初中程度 某种程度的大学教育 本科 硕士研究生 博士研究生

占比 0.5% 90% 80% 25% 10%

A.促进了教育制度改革

B.导致文官录取比例增加

C.注重官员的文化素养

D.不利于人才选拔的公平

12.1905年11月《申报》记载,“湖北各州县来省投考学堂者日渐甚多,目下省城大小客栈几无下榻之地,调查统计不下一万余人”。这主要是因为( )。

A.新政变革了传统选官方式

B.科举制的废除推动了阶层流动

C.学堂传播了新式教育理念

D.民族危机激发了国人救亡意识

13.有学者认为:“科举制度曾经是联系中国传统的社会动力和政治动力的纽带。由于它被废止,整个社会丧失了它特有的制度体系。”此后,新式学堂数量激增引发新型学生群体投身于社会各种运动中,从而引起了旧社会体系的结构性变动。这说明科举制的废止( )。

A.导致了清王朝的灭亡

B.推动清朝开始改革选官制度

C.推动了传统社会转型

D.受到了外部列强压力的刺激

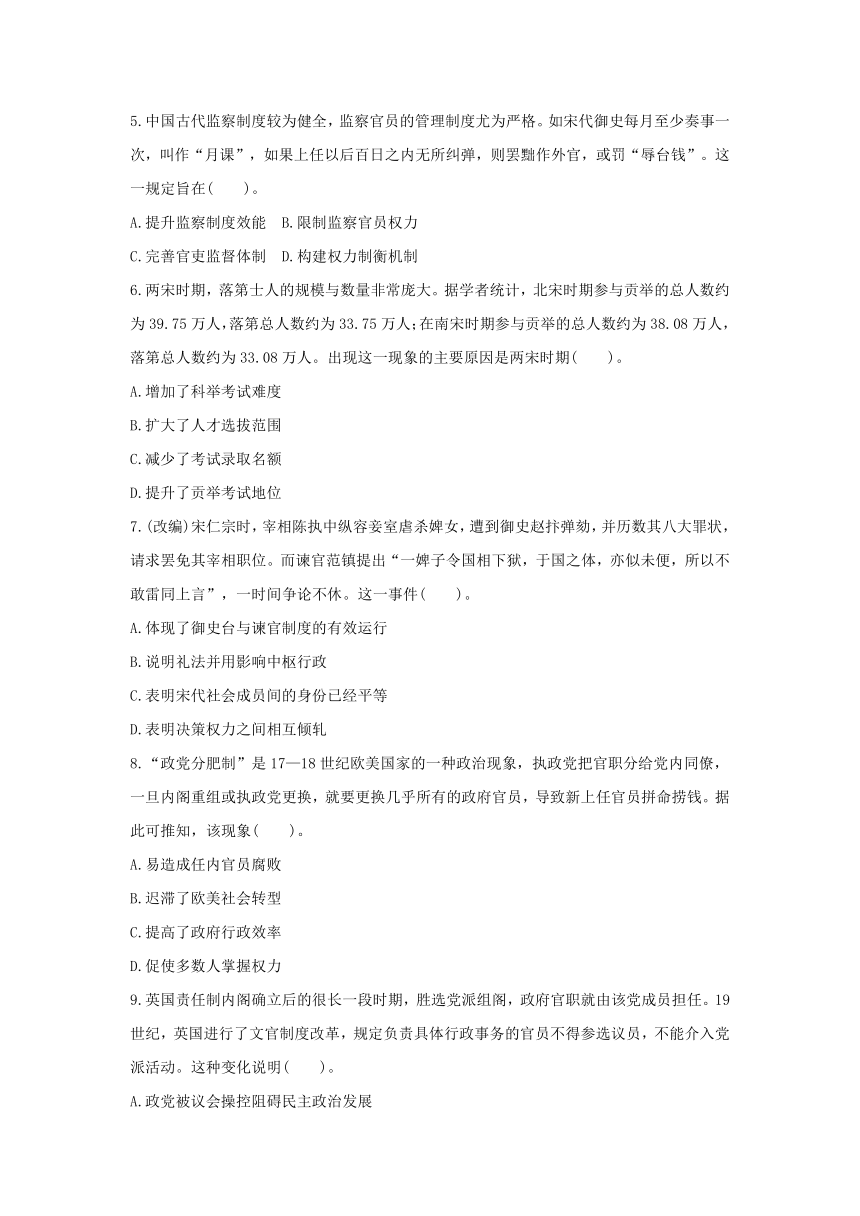

14.下图所示为民国三十五年某公职候选人考试及格证书。证书右半部内容为“李财生,年三(十)一岁,男性。江西省东乡县公民,应乙种公职候选人考试,经转呈考试院检核及格,依省县公职候选人考试法第十条暨省县公职候选人考试法施行细则第二十条之规定,合行发给及格证书”。据此可知当时( )。

A.女性参政任重道远

B.选官有公正公开性

C.统治基础有所扩大

D.近代教育硕果累累

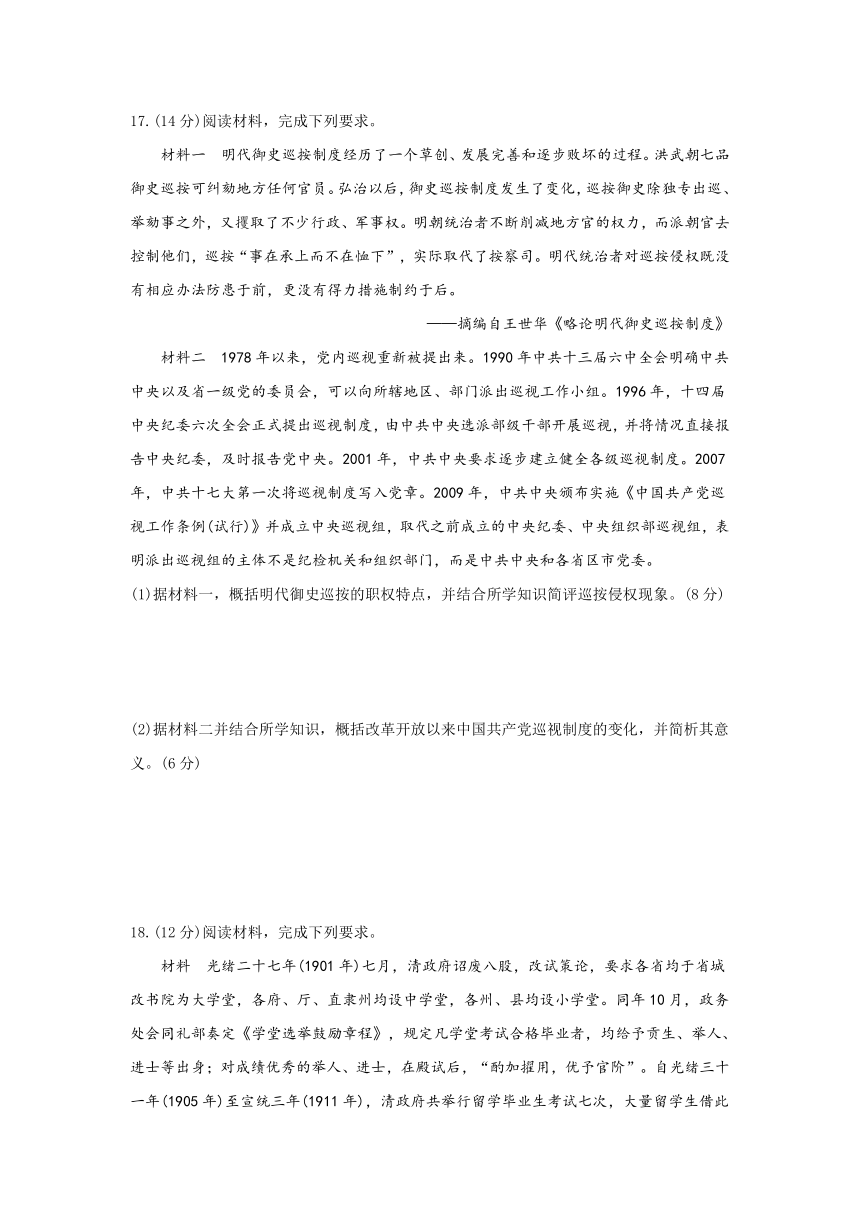

15.下表所示为民国时期县长考试内容及流程。据此可知,民国时期的县长考试( )。

第一试 第二试 第三试 第四试

考试 内容 三民主义、建国方略、中国国民党革命史 法学通论、经济学原理、政治学原理、中外近百年历史、中国人文地理 现行法令概要、国际条约概要、本省财政、本省实业及教育、本省路政及水利 口试(前三试均为笔试),注重应试人的经验及才识

A.注重德才兼备 B.强调出身

C.深受科举影响 D.突出行政能力

16.2017年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《聘任制公务员管理规定(试行)》,该规定指出:机关聘任公务员,主要面向专业性较强的职位;引入市场机制,机关对聘任制公务员的管理主要依据公务员法和聘任合同进行。中国实行公务员聘任制主要是为了( )。

A.健全用人机制 B.减轻财政压力

C.提升行政效能 D.促进社会公平

二、非选择题(52分)

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 明代御史巡按制度经历了一个草创、发展完善和逐步败坏的过程。洪武朝七品御史巡按可纠劾地方任何官员。弘治以后,御史巡按制度发生了变化,巡按御史除独专出巡、举劾事之外,又攫取了不少行政、军事权。明朝统治者不断削减地方官的权力,而派朝官去控制他们,巡按“事在承上而不在恤下”,实际取代了按察司。明代统治者对巡按侵权既没有相应办法防患于前,更没有得力措施制约于后。

——摘编自王世华《略论明代御史巡按制度》

材料二 1978年以来,党内巡视重新被提出来。1990年中共十三届六中全会明确中共中央以及省一级党的委员会,可以向所辖地区、部门派出巡视工作小组。1996年,十四届中央纪委六次全会正式提出巡视制度,由中共中央选派部级干部开展巡视,并将情况直接报告中央纪委,及时报告党中央。2001年,中共中央要求逐步建立健全各级巡视制度。2007年,中共十七大第一次将巡视制度写入党章。2009年,中共中央颁布实施《中国共产党巡视工作条例(试行)》并成立中央巡视组,取代之前成立的中央纪委、中央组织部巡视组,表明派出巡视组的主体不是纪检机关和组织部门,而是中共中央和各省区市党委。

(1)据材料一,概括明代御史巡按的职权特点,并结合所学知识简评巡按侵权现象。(8分)

(2)据材料二并结合所学知识,概括改革开放以来中国共产党巡视制度的变化,并简析其意义。(6分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 光绪二十七年(1901年)七月,清政府诏废八股,改试策论,要求各省均于省城改书院为大学堂,各府、厅、直隶州均设中学堂,各州、县均设小学堂。同年10月,政务处会同礼部奏定《学堂选举鼓励章程》,规定凡学堂考试合格毕业者,均给予贡生、举人、进士等出身;对成绩优秀的举人、进士,在殿试后,“酌加擢用,优予官阶”。自光绪三十一年(1905年)至宣统三年(1911年),清政府共举行留学毕业生考试七次,大量留学生借此跻身仕途。为筹备立宪,清政府对资政院、咨议局议员的选聘均仿行西方的代议制度,实行选举制。清政府制定了《资政院议员选举章程》《各省咨议局及议员选举章程》等,对被选举人的资历、身份、财产均作了严格的规定限制。活跃在清末资政院中的议员罗杰、雷奋等人,借此进入政治领域,并在推动清政府的改革方面,起到了重要作用。

——摘编自鞠方安《试论清末选官制度的改革》

根据材料并结合所学知识,概括清末选官制度改革的内容,并分析清末选官制度改革的原因。(12分)

19.(14分)阅读材料,回答问题。

材料 伏尔泰的中国情结人所共知,他对科举制度自然也是大为推崇,盛赞“人民很难想象有比它更好的政府……这个政府的成员只有经过几次严格的考试才能被录用”。而素有“欧洲孔夫子”之称的魁奈,其著作《中华帝国的专制制度》的第三章“实体法”第三节,就是以“中国官吏”为题,介绍了中国官员的选拔方式、所担负的职责以及奖惩制度。他认为,中国人须经科举考试取得官职,所以其官吏都是有学问的,“中国无世袭贵族,官爵仅靠功绩与才能获得”,而科举制度倡导平等,以至于“工匠的子弟也能当上总督”。

——摘编自李永强、马慧玥《论中国科举制度对西方文官制度的影响》

材料二 英美两国不仅最早创设了文官制度,而且其文官制度更具典型性。特别是在一个多世纪的演进中,英美两国的文官制度逐渐形成了一些带有共性的基本特征。自1870年英国以枢密院令形式宣布“凡未经考试并持有合格证书的一律不得从事任何事务官职”以后,其次长以下的所有政府官员,几乎都是通过考试录用的。在英国改革的启迪下,为了进一步解决政府的频繁更迭和政治震荡,1877年,美国总统发布命令,禁止联邦文官在政治性组织中担任职务。近代以来,伴随着政府职能和权力的扩大,特别是伴随着社会诱惑的增多,英美两国也越来越重视官员的职业道德建设。英美两国都特别强调,由于其承担公职的特殊性,文官不仅要遵守国家所颁布的有关官员纪律的法律法规,而且还必须自觉地遵守不成文的“荣誉法典”——职业道德。

——摘编自石庆环、王铭《论英美两国文官制度的基本特征及其历史成因》

(1)根据材料一并结合所学,分析伏尔泰等人推崇科举制的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学,指出英、美文官制度所呈现出的共同特征。(6分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

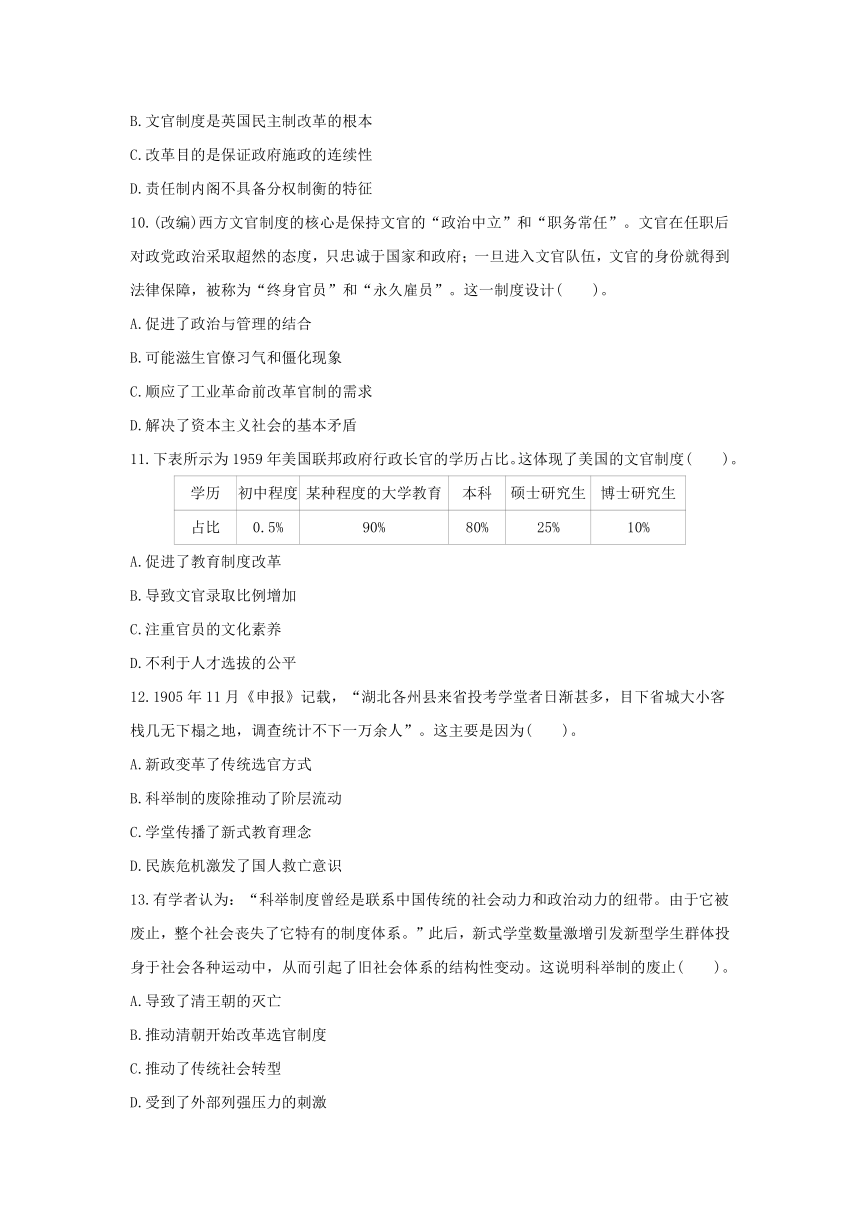

材料 中国历朝科举考试概况表

朝代 录取数据 部分状元概括

唐朝 开科264次,《文献通考》记载唐朝共录取进士6 427人,据后世考订实际为万人左右;唐代共有369名宰相,80%是进士出身 有姓氏可考者150多人,有籍贯可考者70人,其中南方19人,北方51人

宋朝 北宋 开科81次,录取进士51 660人,经考证,还有漏榜 有姓氏可考者71人,有籍贯可考者64人,其中南方29人,北方35人

南宋 开科49次,录取进士45 640人,经考证,还有漏榜 有姓氏可考者49人;有籍贯可考者37人,其中南方37人,北方0人

元朝 开科16次,录取进士1 139人 有姓氏可考者33人,有籍贯可考者12人,其中南方2人,北方10人

明朝 开科92次,录取进士24 636人,其中将近一半是寒门子弟 有姓氏可考者91人,有籍贯可考者90人,其中南方80人,北方10人

清朝 开科114次,录取进士26 888人 有姓氏可考者114人,有籍贯可考者114人,其中南方99人,北方15人

——据林白、朱梅苏《中国科举史话》等整理

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(12分,要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

参考答案

1.D 根据本题材料信息可知,通过军功爵制,汉初统治者培养了大批军功地主和自耕农,让他们成为统治阶级的一部分,同时任用军功地主及其子弟执政,这大大增加了支持统治的力量,扩大了统治基础,D项正确;秦朝的军功爵制在汉初被沿用,但延续秦朝制度并非汉初统治者这样做的主要目的,排除A项;这些举措与解决王国问题没有直接的关联,排除B项;培育大批自耕农,给他们田宅,这有利于稳定小农经济,但稳定小农经济往往是为了巩固统治,排除C项。

2.D 材料“实行任命制和俸禄制……各国还形成了对官僚监督、考核与赏罚的年终考绩办法”说明战国时期政治出现制度化趋向,故选D项;世族世官制在夏商周时期已经形成,排除A项;材料涉及的是政府与官吏的关系,而不是中央与地方的关系,排除B项;材料只是反映考核制度的形成,因此无法说明监察制度的理性化,排除C项。

3.A 根据材料“朝廷在各地设立中正官,其中大中正官必须由在中央任职的官员且德名俱高者担任,同时规定中正官只有品评权,任命权归朝廷所有”可知,中央任命中正官选拔人才,选官权由地方收归到了中央,这有利于加强中央集权,A项正确;材料未涉及官员选拔的具体标准,排除B项;九品中正制下,以门第出身作为选拔人才的标准,并不利于提升官员的政治素养,排除C项;九品中正制在一定程度上造成了门阀士族垄断官场的局面,排除D项。

4.D 材料“今之取人,令投牒自举,非经国之体也。望请依古制,县令察孝廉,审知其乡闾有孝友信义廉耻之行,加以经业,才堪策试者”是对科举选人中缺乏对道德考察的弊端提出的建议,故D项正确。

5.A 据题意可知,宋朝时期的监察官员有严格的管理制度,这一规定督促监察官员对其他官员进行严格的监察,旨在提升监察制度的效能,A项正确;材料中宋代要求监察官员经常对其他官员进行纠弹,这一规定并不是在限制监察官员的权力,排除B项;材料所述做法是在加强监察力度,而不是完善官吏监督体制,排除C项;这一规定强调的是对监察官员进行督促,而不是构建权力的制衡机制,排除D项。

6.B 根据所学知识可知,两宋时期,落第士人的规模和数量非常庞大,这主要是因为宋代完善了科举制度,扩大了人才选拔范围,放宽了资格限制,更多的人参与科举考试,落第士人规模自然增多,B项正确;材料主要涉及科举考试的人才选拔范围,没有涉及科举考试难度,排除A项;宋代增加了科举考试录取的名额,不是减少了科举考试录取名额,排除C项;材料主要涉及科举考试的人才选拔范围,没有涉及贡举考试地位,排除D项。

7.A 赵抃能够不畏权贵,对宰相陈执中的不当行为进行弹劾,彰显了御史监察权力的发挥;而谏官范镇对赵抃的弹劾提出疑问并引发讨论,也反映出谏官制度对监察权力的监督和制衡。故材料体现了宋代台谏制度的相互监督、相互制约,A项正确。

8.A 根据材料“导致新上任官员拼命捞钱”可知,政党分肥制容易导致任内官员腐败,故A项正确;B项夸大了“政党分肥制”的影响,故排除;这种瓜分国家权力的做法会降低政府行政效率,故排除C项;这种政权瓜分只涉及“党内同僚”,未涉及多数人,故排除D项。

9.C 负责具体行政事务的官员不能介入党派活动,保证了政府施政不受干扰,体现了文官政治中立的特征,有利于政府施政的连续性,故选C项。

10.B 据材料并结合所学可知,文官制度通过政治中立保证了政府管理的连续性和稳定性,但职务常任也容易滋生官僚习气和僵化现象,故选B项。

11.C 依据表格信息可知,1959年美国联邦政府行政长官的学历中,接受某种程度的大学教育人员占比最大,其次是本科,硕士研究生和博士研究生占比也不小,这说明美国文官的受教育水平较高,体现了美国文官制度注重官员的文化素养,C项正确;材料未体现美国文官制度对教育制度改革的影响,排除A项;材料只涉及美国文官制度下选拔人才重视学历,与录取比例无关,排除B项;文官制度有利于人才选拔的公平,排除D项。

12.A 据材料可知,1905年9月,清政府下令废除科举制度,实行学堂选官制,促使投考学堂者日渐增多,A项正确;材料中没有涉及阶层流动的信息,排除B项;材料没有涉及新式教育理念信息,排除C项;材料描述的是科举制的废除,无法得出民族危机激发了国人救亡意识,排除D项。

13.C 根据“新式学堂数量激增引发新型学生群体投身于社会各种运动中,从而引起了旧社会体系的结构性变动”可知,科举制废止推动了传统社会转型,C项正确;科举制的废止并没有直接导致清王朝的灭亡,排除A项;清朝开始改革选官制度是在科举制被废止之前,排除B项;科举制的废止主要是因为内忧外患,并不仅仅是因为受到外部列强压力的刺激,排除D项。

14.B 据本题材料概括得出主要结论:李财生作为男性公民,通过参加公职候选人考试并及格,获得了相应的证书。这反映了当时公职选拔的一种方式和程序。从证书的内容可以看出,公职候选人的选拔需要经过考试,并经过相关机构的检核,合格后才能获得证书。这体现了一定的公正性和公开性,说明选官过程有一定的标准和程序,B项正确。材料并未涉及女性是否参政或参政的难易程度,无法直接推断出A项结论,排除;材料主要反映的是公职选拔的方式和程序,并未直接涉及统治基础的扩大,排除C项;材料主要讨论的是公职选拔,并未涉及教育问题,无法从材料中得知近代教育成果如何,排除D项。

15.D 据材料可知,县长考试内容全面,主要涉及国民党革命史、建国方略、法学、经济学、政治学、实业、教育及水利路政等内容,且第四试“注重应试人的经验及才识”,这说明该考试想要选拔实用型人才,对解决问题的行政能力的考查很重视,故选D项;材料没有明确个人品行的重要性,“德才兼备”与材料不符,排除A项;材料仅涉及县长选拔的考试内容,未明确提及出身问题,故“强调出身”与材料不符,排除B项;材料强调的是考试内容,而不是考试这种形式,排除C项。

16.C 根据材料及所学可知,公务员聘任制的实行对陈旧、死板、活力不足的传统公务员制度形成巨大冲击,所带来的竞争环境也有利于培养公务员的整体责任感与危机感,从而促进公务员队伍办事水平的提高,说明其主要目的是提升行政效能,C项正确;用人机制通常指企业招聘员工的要求,包括组织培训和人力资源开发等一系列人事管理的相关制度,A项与题意无关,排除;材料未涉及公务员聘任制与减轻财政压力之间的关系,排除B项;实行公务员聘任制与促进社会公平无必然联系,排除D项。

17.【答案】(1)特点:位卑权重;职权扩大;服务皇权;缺乏监督。(4分)

简评:是皇权强化的产物;巡按御史的腐败不可避免。(4分)

(2)变化:渐进性;制度化;权威性。(3分)

意义:有利于加强党风廉政建设;提高党的执政能力;推进现代化建设。(3分)

【解析】第(1)问第①小问,根据材料一“洪武朝七品御史巡按可纠劾地方任何官员”得出巡按位卑权重;根据材料一“巡按御史除独专出巡、举劾事之外,又攫取了不少行政、军事权”得出职权扩大;根据材料一“事在承上而不在恤下”可得出服务皇权;根据材料一“对巡按侵权既没有相应办法防患于前,更没有得力措施制约于后”得出缺乏监督。第②小问,根据所学知识可得出巡按侵权是皇权强化的产物;巡按御史的腐败不可避免。第(2)问第①小问,根据时间线索可得出呈现渐进性的特点;根据材料二“2009年,中共中央颁布实施《中国共产党巡视工作条例(试行)》并成立中央巡视组”可得出制度化、权威性。第②小问,根据材料二“由中共中央选派部级干部开展巡视,并将情况直接报告中央纪委,及时报告党中央”并结合所学知识可得出有利于加强党风廉政建设;提高党的执政能力;推进现代化建设。

18.【答案】内容:逐步废除科举制;实行学堂考试选官和留学生考试选官制度;咨议局和资政院议员采用选举制。(6分)

原因:民族危机与清王朝统治危机加深;西方思想的传入及西方文官制度的影响;传统的科举制不利于实用人才的选拔与任用;民族资本主义经济得到一定程度的发展;清末新政的推动。(6分,任答三点即可)

【解析】第①小问,据材料“光绪二十七年(1901年)七月,清政府诏废八股,改试策论”“规定凡学堂考试合格毕业者,均给予贡生、举人、进士等出身;对成绩优秀的举人、进士,在殿试后,‘酌加擢用,优予官阶’”“共举行留学毕业生考试七次,大量留学生借此跻身仕途”“清政府对资政院、咨议局议员的选聘均仿行西方的代议制度,实行选举制”概括得出。第②小问,结合所学可知,清末选官制度改革是清末新政的一部分,当时民族危机与清王朝统治危机加深,民族资本主义经济得到一定程度的发展,传统的科举制不利于实用人才的选拔与任用,西方思想及西方文官制度的影响。

19.【答案】(1)原因:启蒙思想的影响;西方的选官制度存在很大的缺陷;科举制体现了公平、公正的原则,有利于加强社会阶层的流动;科举制有利于提高官员的文化素质和政府行政效率。(8分)

(2)特点:公开考试,择优录取;政治中立;重视官纪官风与道德建设;文官常任;服从政务官领导,忠实执行政策;根据工作成绩得到晋升或惩罚;完善文官的保障体系。(6分)

【解析】第(1)问,根据材料一“这个政府的成员只有经过几次严格的考试才能被录用”“中国无世袭贵族,官爵仅靠功绩与才能获得”“而科举制度倡导平等,以至于‘工匠的子弟也能当上总督’”“以‘中国官吏’为题,介绍了中国官员的选拔方式、所担负的职责以及奖惩制度。他认为,中国人须经科举考试取得官职,所以其官吏都是有学问的”并结合伏尔泰所处时代特征可得。第(2)问,根据材料二“宣布‘凡未经考试并持有合格证书的一律不得从事任何事务官职’以后,其次长以下的所有政府官员,几乎都是通过考试录用的”“美国总统发布命令,禁止联邦文官在政治性组织中担任职务”“英美两国也越来越重视官员的职业道德建设。英美两国都特别强调,由于其承担公职的特殊性,文官不仅要遵守国家所颁布的有关官员纪律的法律法规,而且还必须自觉地遵守不成文的‘荣誉法典’——职业道德”并结合所学得出。

20.【答案】示例一

论题:南方科举考试成绩逐渐领先北方,南北不均衡现象加重。(2分)

阐述:南宋时期,南方状元人数开始多于北方,到明清时期,南方状元人数大大领先北方。这是由于自唐中叶以来,南方的经济实力渐渐超过北方,南宋时经济重心已经南移,元朝时南北经济差距继续扩大,南方经济发展带动了文化的进步,江浙一带尤其成为人才集中地区,人才辈出。由此可知,科举录取人数的分布状况反映了地区政治、经济、文化的发达程度,是各地综合实力的体现。(10分)

示例二

论题:宋朝科举制比唐朝科举制更为发达完善。(2分)

阐述:宋朝科举录取的进士数量远远多于唐朝。这是由于宋朝实行崇文抑武的方针,大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位;宋朝为加强君主专制,设立多个机构以分散权力,这需要大量的官员;宋朝从根本上改变了唐朝仍然重视家族背景的门第观念,宋朝的科举制原则上向全社会开放,更加强调公平竞争,促进了人才的涌现(如答印刷术的发展、教育的发展也可适当给分)。从唐到宋,科举制日益发展完善,促进了政治体制的稳固与向学风气的形成。(10分)

【解析】本题为开放性试题,答案言之成理即可。解答本题可以从整体上回答,如科举考试历史悠久;可以选择一个朝代回答,如宋朝科举制与崇文抑武;可以从一个方面回答,如从状元分布看经济重心南移;可以将两个朝代进行比较,如唐宋科举制的发展。

(限时:75分钟。总分:100分)

一、选择题(每小题3分,共48分)

1.汉初统治者以军功爵制授田宅,培育大批军功地主和自耕农,同时任用大批军功地主及其子弟执政,形成“吏多军功”“公卿皆武力功臣”的政治局面。这一做法旨在( )。

A.延续秦朝制度 B.解决王国问题

C.稳定小农经济 D.扩大统治基础

2.战国时期实行任命制和俸禄制,文学、游谈、军功、游侠成为官吏选拔的四大途径,君主对任命官吏亦多酬以禄米或赐以金银。各国还形成了对官僚监督、考核与赏罚的年终考绩办法——“上计”。这些史实可以说明当时( )。

A.世族世官制的形成 B.中央集权制的加强

C.监察制度的理性化 D.政治设计的制度化

3.魏晋时期,实行九品中正制。朝廷在各地设立中正官,其中大中正官必须由在中央任职的官员且德名俱高者担任,同时规定中正官只有品评权,任命权归朝廷所有。这表明九品中正制的推行( )。

A.有利于加强中央集权

B.使官员选拔有了客观标准

C.提升了官员政治素养

D.打破了士族垄断官场局面

4.《旧唐书》记载,(杨绾)上疏条奏贡举之弊曰:“……今之取人,令投牒自举,非经国之体也。望请依古制,县令察孝廉,审知其乡闾有孝友信义廉耻之行,加以经业,才堪策试者,以孝廉为名,荐之于州。……自县至省,不得令举人辄自陈牒。”材料反映了杨绾( )。

A.主张恢复察举的古制

B.反对科举取士的制度

C.要求完善科举的流程

D.注重科举的品德考察

5.中国古代监察制度较为健全,监察官员的管理制度尤为严格。如宋代御史每月至少奏事一次,叫作“月课”,如果上任以后百日之内无所纠弹,则罢黜作外官,或罚“辱台钱”。这一规定旨在( )。

A.提升监察制度效能 B.限制监察官员权力

C.完善官吏监督体制 D.构建权力制衡机制

6.两宋时期,落第士人的规模与数量非常庞大。据学者统计,北宋时期参与贡举的总人数约为39.75万人,落第总人数约为33.75万人;在南宋时期参与贡举的总人数约为38.08万人,落第总人数约为33.08万人。出现这一现象的主要原因是两宋时期( )。

A.增加了科举考试难度

B.扩大了人才选拔范围

C.减少了考试录取名额

D.提升了贡举考试地位

7.(改编)宋仁宗时,宰相陈执中纵容妾室虐杀婢女,遭到御史赵抃弹劾,并历数其八大罪状,请求罢免其宰相职位。而谏官范镇提出“一婢子令国相下狱,于国之体,亦似未便,所以不敢雷同上言”,一时间争论不休。这一事件( )。

A.体现了御史台与谏官制度的有效运行

B.说明礼法并用影响中枢行政

C.表明宋代社会成员间的身份已经平等

D.表明决策权力之间相互倾轧

8.“政党分肥制”是17—18世纪欧美国家的一种政治现象,执政党把官职分给党内同僚,一旦内阁重组或执政党更换,就要更换几乎所有的政府官员,导致新上任官员拼命捞钱。据此可推知,该现象( )。

A.易造成任内官员腐败

B.迟滞了欧美社会转型

C.提高了政府行政效率

D.促使多数人掌握权力

9.英国责任制内阁确立后的很长一段时期,胜选党派组阁,政府官职就由该党成员担任。19世纪,英国进行了文官制度改革,规定负责具体行政事务的官员不得参选议员,不能介入党派活动。这种变化说明( )。

A.政党被议会操控阻碍民主政治发展

B.文官制度是英国民主制改革的根本

C.改革目的是保证政府施政的连续性

D.责任制内阁不具备分权制衡的特征

10.(改编)西方文官制度的核心是保持文官的“政治中立”和“职务常任”。文官在任职后对政党政治采取超然的态度,只忠诚于国家和政府;一旦进入文官队伍,文官的身份就得到法律保障,被称为“终身官员”和“永久雇员”。这一制度设计( )。

A.促进了政治与管理的结合

B.可能滋生官僚习气和僵化现象

C.顺应了工业革命前改革官制的需求

D.解决了资本主义社会的基本矛盾

11.下表所示为1959年美国联邦政府行政长官的学历占比。这体现了美国的文官制度( )。

学历 初中程度 某种程度的大学教育 本科 硕士研究生 博士研究生

占比 0.5% 90% 80% 25% 10%

A.促进了教育制度改革

B.导致文官录取比例增加

C.注重官员的文化素养

D.不利于人才选拔的公平

12.1905年11月《申报》记载,“湖北各州县来省投考学堂者日渐甚多,目下省城大小客栈几无下榻之地,调查统计不下一万余人”。这主要是因为( )。

A.新政变革了传统选官方式

B.科举制的废除推动了阶层流动

C.学堂传播了新式教育理念

D.民族危机激发了国人救亡意识

13.有学者认为:“科举制度曾经是联系中国传统的社会动力和政治动力的纽带。由于它被废止,整个社会丧失了它特有的制度体系。”此后,新式学堂数量激增引发新型学生群体投身于社会各种运动中,从而引起了旧社会体系的结构性变动。这说明科举制的废止( )。

A.导致了清王朝的灭亡

B.推动清朝开始改革选官制度

C.推动了传统社会转型

D.受到了外部列强压力的刺激

14.下图所示为民国三十五年某公职候选人考试及格证书。证书右半部内容为“李财生,年三(十)一岁,男性。江西省东乡县公民,应乙种公职候选人考试,经转呈考试院检核及格,依省县公职候选人考试法第十条暨省县公职候选人考试法施行细则第二十条之规定,合行发给及格证书”。据此可知当时( )。

A.女性参政任重道远

B.选官有公正公开性

C.统治基础有所扩大

D.近代教育硕果累累

15.下表所示为民国时期县长考试内容及流程。据此可知,民国时期的县长考试( )。

第一试 第二试 第三试 第四试

考试 内容 三民主义、建国方略、中国国民党革命史 法学通论、经济学原理、政治学原理、中外近百年历史、中国人文地理 现行法令概要、国际条约概要、本省财政、本省实业及教育、本省路政及水利 口试(前三试均为笔试),注重应试人的经验及才识

A.注重德才兼备 B.强调出身

C.深受科举影响 D.突出行政能力

16.2017年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《聘任制公务员管理规定(试行)》,该规定指出:机关聘任公务员,主要面向专业性较强的职位;引入市场机制,机关对聘任制公务员的管理主要依据公务员法和聘任合同进行。中国实行公务员聘任制主要是为了( )。

A.健全用人机制 B.减轻财政压力

C.提升行政效能 D.促进社会公平

二、非选择题(52分)

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 明代御史巡按制度经历了一个草创、发展完善和逐步败坏的过程。洪武朝七品御史巡按可纠劾地方任何官员。弘治以后,御史巡按制度发生了变化,巡按御史除独专出巡、举劾事之外,又攫取了不少行政、军事权。明朝统治者不断削减地方官的权力,而派朝官去控制他们,巡按“事在承上而不在恤下”,实际取代了按察司。明代统治者对巡按侵权既没有相应办法防患于前,更没有得力措施制约于后。

——摘编自王世华《略论明代御史巡按制度》

材料二 1978年以来,党内巡视重新被提出来。1990年中共十三届六中全会明确中共中央以及省一级党的委员会,可以向所辖地区、部门派出巡视工作小组。1996年,十四届中央纪委六次全会正式提出巡视制度,由中共中央选派部级干部开展巡视,并将情况直接报告中央纪委,及时报告党中央。2001年,中共中央要求逐步建立健全各级巡视制度。2007年,中共十七大第一次将巡视制度写入党章。2009年,中共中央颁布实施《中国共产党巡视工作条例(试行)》并成立中央巡视组,取代之前成立的中央纪委、中央组织部巡视组,表明派出巡视组的主体不是纪检机关和组织部门,而是中共中央和各省区市党委。

(1)据材料一,概括明代御史巡按的职权特点,并结合所学知识简评巡按侵权现象。(8分)

(2)据材料二并结合所学知识,概括改革开放以来中国共产党巡视制度的变化,并简析其意义。(6分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 光绪二十七年(1901年)七月,清政府诏废八股,改试策论,要求各省均于省城改书院为大学堂,各府、厅、直隶州均设中学堂,各州、县均设小学堂。同年10月,政务处会同礼部奏定《学堂选举鼓励章程》,规定凡学堂考试合格毕业者,均给予贡生、举人、进士等出身;对成绩优秀的举人、进士,在殿试后,“酌加擢用,优予官阶”。自光绪三十一年(1905年)至宣统三年(1911年),清政府共举行留学毕业生考试七次,大量留学生借此跻身仕途。为筹备立宪,清政府对资政院、咨议局议员的选聘均仿行西方的代议制度,实行选举制。清政府制定了《资政院议员选举章程》《各省咨议局及议员选举章程》等,对被选举人的资历、身份、财产均作了严格的规定限制。活跃在清末资政院中的议员罗杰、雷奋等人,借此进入政治领域,并在推动清政府的改革方面,起到了重要作用。

——摘编自鞠方安《试论清末选官制度的改革》

根据材料并结合所学知识,概括清末选官制度改革的内容,并分析清末选官制度改革的原因。(12分)

19.(14分)阅读材料,回答问题。

材料 伏尔泰的中国情结人所共知,他对科举制度自然也是大为推崇,盛赞“人民很难想象有比它更好的政府……这个政府的成员只有经过几次严格的考试才能被录用”。而素有“欧洲孔夫子”之称的魁奈,其著作《中华帝国的专制制度》的第三章“实体法”第三节,就是以“中国官吏”为题,介绍了中国官员的选拔方式、所担负的职责以及奖惩制度。他认为,中国人须经科举考试取得官职,所以其官吏都是有学问的,“中国无世袭贵族,官爵仅靠功绩与才能获得”,而科举制度倡导平等,以至于“工匠的子弟也能当上总督”。

——摘编自李永强、马慧玥《论中国科举制度对西方文官制度的影响》

材料二 英美两国不仅最早创设了文官制度,而且其文官制度更具典型性。特别是在一个多世纪的演进中,英美两国的文官制度逐渐形成了一些带有共性的基本特征。自1870年英国以枢密院令形式宣布“凡未经考试并持有合格证书的一律不得从事任何事务官职”以后,其次长以下的所有政府官员,几乎都是通过考试录用的。在英国改革的启迪下,为了进一步解决政府的频繁更迭和政治震荡,1877年,美国总统发布命令,禁止联邦文官在政治性组织中担任职务。近代以来,伴随着政府职能和权力的扩大,特别是伴随着社会诱惑的增多,英美两国也越来越重视官员的职业道德建设。英美两国都特别强调,由于其承担公职的特殊性,文官不仅要遵守国家所颁布的有关官员纪律的法律法规,而且还必须自觉地遵守不成文的“荣誉法典”——职业道德。

——摘编自石庆环、王铭《论英美两国文官制度的基本特征及其历史成因》

(1)根据材料一并结合所学,分析伏尔泰等人推崇科举制的原因。(8分)

(2)根据材料并结合所学,指出英、美文官制度所呈现出的共同特征。(6分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 中国历朝科举考试概况表

朝代 录取数据 部分状元概括

唐朝 开科264次,《文献通考》记载唐朝共录取进士6 427人,据后世考订实际为万人左右;唐代共有369名宰相,80%是进士出身 有姓氏可考者150多人,有籍贯可考者70人,其中南方19人,北方51人

宋朝 北宋 开科81次,录取进士51 660人,经考证,还有漏榜 有姓氏可考者71人,有籍贯可考者64人,其中南方29人,北方35人

南宋 开科49次,录取进士45 640人,经考证,还有漏榜 有姓氏可考者49人;有籍贯可考者37人,其中南方37人,北方0人

元朝 开科16次,录取进士1 139人 有姓氏可考者33人,有籍贯可考者12人,其中南方2人,北方10人

明朝 开科92次,录取进士24 636人,其中将近一半是寒门子弟 有姓氏可考者91人,有籍贯可考者90人,其中南方80人,北方10人

清朝 开科114次,录取进士26 888人 有姓氏可考者114人,有籍贯可考者114人,其中南方99人,北方15人

——据林白、朱梅苏《中国科举史话》等整理

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(12分,要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

参考答案

1.D 根据本题材料信息可知,通过军功爵制,汉初统治者培养了大批军功地主和自耕农,让他们成为统治阶级的一部分,同时任用军功地主及其子弟执政,这大大增加了支持统治的力量,扩大了统治基础,D项正确;秦朝的军功爵制在汉初被沿用,但延续秦朝制度并非汉初统治者这样做的主要目的,排除A项;这些举措与解决王国问题没有直接的关联,排除B项;培育大批自耕农,给他们田宅,这有利于稳定小农经济,但稳定小农经济往往是为了巩固统治,排除C项。

2.D 材料“实行任命制和俸禄制……各国还形成了对官僚监督、考核与赏罚的年终考绩办法”说明战国时期政治出现制度化趋向,故选D项;世族世官制在夏商周时期已经形成,排除A项;材料涉及的是政府与官吏的关系,而不是中央与地方的关系,排除B项;材料只是反映考核制度的形成,因此无法说明监察制度的理性化,排除C项。

3.A 根据材料“朝廷在各地设立中正官,其中大中正官必须由在中央任职的官员且德名俱高者担任,同时规定中正官只有品评权,任命权归朝廷所有”可知,中央任命中正官选拔人才,选官权由地方收归到了中央,这有利于加强中央集权,A项正确;材料未涉及官员选拔的具体标准,排除B项;九品中正制下,以门第出身作为选拔人才的标准,并不利于提升官员的政治素养,排除C项;九品中正制在一定程度上造成了门阀士族垄断官场的局面,排除D项。

4.D 材料“今之取人,令投牒自举,非经国之体也。望请依古制,县令察孝廉,审知其乡闾有孝友信义廉耻之行,加以经业,才堪策试者”是对科举选人中缺乏对道德考察的弊端提出的建议,故D项正确。

5.A 据题意可知,宋朝时期的监察官员有严格的管理制度,这一规定督促监察官员对其他官员进行严格的监察,旨在提升监察制度的效能,A项正确;材料中宋代要求监察官员经常对其他官员进行纠弹,这一规定并不是在限制监察官员的权力,排除B项;材料所述做法是在加强监察力度,而不是完善官吏监督体制,排除C项;这一规定强调的是对监察官员进行督促,而不是构建权力的制衡机制,排除D项。

6.B 根据所学知识可知,两宋时期,落第士人的规模和数量非常庞大,这主要是因为宋代完善了科举制度,扩大了人才选拔范围,放宽了资格限制,更多的人参与科举考试,落第士人规模自然增多,B项正确;材料主要涉及科举考试的人才选拔范围,没有涉及科举考试难度,排除A项;宋代增加了科举考试录取的名额,不是减少了科举考试录取名额,排除C项;材料主要涉及科举考试的人才选拔范围,没有涉及贡举考试地位,排除D项。

7.A 赵抃能够不畏权贵,对宰相陈执中的不当行为进行弹劾,彰显了御史监察权力的发挥;而谏官范镇对赵抃的弹劾提出疑问并引发讨论,也反映出谏官制度对监察权力的监督和制衡。故材料体现了宋代台谏制度的相互监督、相互制约,A项正确。

8.A 根据材料“导致新上任官员拼命捞钱”可知,政党分肥制容易导致任内官员腐败,故A项正确;B项夸大了“政党分肥制”的影响,故排除;这种瓜分国家权力的做法会降低政府行政效率,故排除C项;这种政权瓜分只涉及“党内同僚”,未涉及多数人,故排除D项。

9.C 负责具体行政事务的官员不能介入党派活动,保证了政府施政不受干扰,体现了文官政治中立的特征,有利于政府施政的连续性,故选C项。

10.B 据材料并结合所学可知,文官制度通过政治中立保证了政府管理的连续性和稳定性,但职务常任也容易滋生官僚习气和僵化现象,故选B项。

11.C 依据表格信息可知,1959年美国联邦政府行政长官的学历中,接受某种程度的大学教育人员占比最大,其次是本科,硕士研究生和博士研究生占比也不小,这说明美国文官的受教育水平较高,体现了美国文官制度注重官员的文化素养,C项正确;材料未体现美国文官制度对教育制度改革的影响,排除A项;材料只涉及美国文官制度下选拔人才重视学历,与录取比例无关,排除B项;文官制度有利于人才选拔的公平,排除D项。

12.A 据材料可知,1905年9月,清政府下令废除科举制度,实行学堂选官制,促使投考学堂者日渐增多,A项正确;材料中没有涉及阶层流动的信息,排除B项;材料没有涉及新式教育理念信息,排除C项;材料描述的是科举制的废除,无法得出民族危机激发了国人救亡意识,排除D项。

13.C 根据“新式学堂数量激增引发新型学生群体投身于社会各种运动中,从而引起了旧社会体系的结构性变动”可知,科举制废止推动了传统社会转型,C项正确;科举制的废止并没有直接导致清王朝的灭亡,排除A项;清朝开始改革选官制度是在科举制被废止之前,排除B项;科举制的废止主要是因为内忧外患,并不仅仅是因为受到外部列强压力的刺激,排除D项。

14.B 据本题材料概括得出主要结论:李财生作为男性公民,通过参加公职候选人考试并及格,获得了相应的证书。这反映了当时公职选拔的一种方式和程序。从证书的内容可以看出,公职候选人的选拔需要经过考试,并经过相关机构的检核,合格后才能获得证书。这体现了一定的公正性和公开性,说明选官过程有一定的标准和程序,B项正确。材料并未涉及女性是否参政或参政的难易程度,无法直接推断出A项结论,排除;材料主要反映的是公职选拔的方式和程序,并未直接涉及统治基础的扩大,排除C项;材料主要讨论的是公职选拔,并未涉及教育问题,无法从材料中得知近代教育成果如何,排除D项。

15.D 据材料可知,县长考试内容全面,主要涉及国民党革命史、建国方略、法学、经济学、政治学、实业、教育及水利路政等内容,且第四试“注重应试人的经验及才识”,这说明该考试想要选拔实用型人才,对解决问题的行政能力的考查很重视,故选D项;材料没有明确个人品行的重要性,“德才兼备”与材料不符,排除A项;材料仅涉及县长选拔的考试内容,未明确提及出身问题,故“强调出身”与材料不符,排除B项;材料强调的是考试内容,而不是考试这种形式,排除C项。

16.C 根据材料及所学可知,公务员聘任制的实行对陈旧、死板、活力不足的传统公务员制度形成巨大冲击,所带来的竞争环境也有利于培养公务员的整体责任感与危机感,从而促进公务员队伍办事水平的提高,说明其主要目的是提升行政效能,C项正确;用人机制通常指企业招聘员工的要求,包括组织培训和人力资源开发等一系列人事管理的相关制度,A项与题意无关,排除;材料未涉及公务员聘任制与减轻财政压力之间的关系,排除B项;实行公务员聘任制与促进社会公平无必然联系,排除D项。

17.【答案】(1)特点:位卑权重;职权扩大;服务皇权;缺乏监督。(4分)

简评:是皇权强化的产物;巡按御史的腐败不可避免。(4分)

(2)变化:渐进性;制度化;权威性。(3分)

意义:有利于加强党风廉政建设;提高党的执政能力;推进现代化建设。(3分)

【解析】第(1)问第①小问,根据材料一“洪武朝七品御史巡按可纠劾地方任何官员”得出巡按位卑权重;根据材料一“巡按御史除独专出巡、举劾事之外,又攫取了不少行政、军事权”得出职权扩大;根据材料一“事在承上而不在恤下”可得出服务皇权;根据材料一“对巡按侵权既没有相应办法防患于前,更没有得力措施制约于后”得出缺乏监督。第②小问,根据所学知识可得出巡按侵权是皇权强化的产物;巡按御史的腐败不可避免。第(2)问第①小问,根据时间线索可得出呈现渐进性的特点;根据材料二“2009年,中共中央颁布实施《中国共产党巡视工作条例(试行)》并成立中央巡视组”可得出制度化、权威性。第②小问,根据材料二“由中共中央选派部级干部开展巡视,并将情况直接报告中央纪委,及时报告党中央”并结合所学知识可得出有利于加强党风廉政建设;提高党的执政能力;推进现代化建设。

18.【答案】内容:逐步废除科举制;实行学堂考试选官和留学生考试选官制度;咨议局和资政院议员采用选举制。(6分)

原因:民族危机与清王朝统治危机加深;西方思想的传入及西方文官制度的影响;传统的科举制不利于实用人才的选拔与任用;民族资本主义经济得到一定程度的发展;清末新政的推动。(6分,任答三点即可)

【解析】第①小问,据材料“光绪二十七年(1901年)七月,清政府诏废八股,改试策论”“规定凡学堂考试合格毕业者,均给予贡生、举人、进士等出身;对成绩优秀的举人、进士,在殿试后,‘酌加擢用,优予官阶’”“共举行留学毕业生考试七次,大量留学生借此跻身仕途”“清政府对资政院、咨议局议员的选聘均仿行西方的代议制度,实行选举制”概括得出。第②小问,结合所学可知,清末选官制度改革是清末新政的一部分,当时民族危机与清王朝统治危机加深,民族资本主义经济得到一定程度的发展,传统的科举制不利于实用人才的选拔与任用,西方思想及西方文官制度的影响。

19.【答案】(1)原因:启蒙思想的影响;西方的选官制度存在很大的缺陷;科举制体现了公平、公正的原则,有利于加强社会阶层的流动;科举制有利于提高官员的文化素质和政府行政效率。(8分)

(2)特点:公开考试,择优录取;政治中立;重视官纪官风与道德建设;文官常任;服从政务官领导,忠实执行政策;根据工作成绩得到晋升或惩罚;完善文官的保障体系。(6分)

【解析】第(1)问,根据材料一“这个政府的成员只有经过几次严格的考试才能被录用”“中国无世袭贵族,官爵仅靠功绩与才能获得”“而科举制度倡导平等,以至于‘工匠的子弟也能当上总督’”“以‘中国官吏’为题,介绍了中国官员的选拔方式、所担负的职责以及奖惩制度。他认为,中国人须经科举考试取得官职,所以其官吏都是有学问的”并结合伏尔泰所处时代特征可得。第(2)问,根据材料二“宣布‘凡未经考试并持有合格证书的一律不得从事任何事务官职’以后,其次长以下的所有政府官员,几乎都是通过考试录用的”“美国总统发布命令,禁止联邦文官在政治性组织中担任职务”“英美两国也越来越重视官员的职业道德建设。英美两国都特别强调,由于其承担公职的特殊性,文官不仅要遵守国家所颁布的有关官员纪律的法律法规,而且还必须自觉地遵守不成文的‘荣誉法典’——职业道德”并结合所学得出。

20.【答案】示例一

论题:南方科举考试成绩逐渐领先北方,南北不均衡现象加重。(2分)

阐述:南宋时期,南方状元人数开始多于北方,到明清时期,南方状元人数大大领先北方。这是由于自唐中叶以来,南方的经济实力渐渐超过北方,南宋时经济重心已经南移,元朝时南北经济差距继续扩大,南方经济发展带动了文化的进步,江浙一带尤其成为人才集中地区,人才辈出。由此可知,科举录取人数的分布状况反映了地区政治、经济、文化的发达程度,是各地综合实力的体现。(10分)

示例二

论题:宋朝科举制比唐朝科举制更为发达完善。(2分)

阐述:宋朝科举录取的进士数量远远多于唐朝。这是由于宋朝实行崇文抑武的方针,大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位;宋朝为加强君主专制,设立多个机构以分散权力,这需要大量的官员;宋朝从根本上改变了唐朝仍然重视家族背景的门第观念,宋朝的科举制原则上向全社会开放,更加强调公平竞争,促进了人才的涌现(如答印刷术的发展、教育的发展也可适当给分)。从唐到宋,科举制日益发展完善,促进了政治体制的稳固与向学风气的形成。(10分)

【解析】本题为开放性试题,答案言之成理即可。解答本题可以从整体上回答,如科举考试历史悠久;可以选择一个朝代回答,如宋朝科举制与崇文抑武;可以从一个方面回答,如从状元分布看经济重心南移;可以将两个朝代进行比较,如唐宋科举制的发展。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理