第1课 中国古代政治制度的形成与发展 同步作业(含解析) 2025-2026学年统编版高中历史选择必修1

文档属性

| 名称 | 第1课 中国古代政治制度的形成与发展 同步作业(含解析) 2025-2026学年统编版高中历史选择必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 47.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 20:09:39 | ||

图片预览

文档简介

第1课 中国古代政治制度的形成与发展

(限时:20分钟。总分:60分)

一、选择题(每小题4分,共48分)

【基础达标】

1.甲骨文考古表明,殷人尚鬼,殷商王室遇事好占卜,经常利用龟甲和兽骨占卜吉凶,占卜后把卜辞或刻或写记录下来,有的将文字涂以朱砂或墨,甚至在龟甲上镶嵌绿松石。这表明商朝时( )。

A.统治者宣扬“敬天保民”观念

B.占卜是商王主要职责

C.神灵崇拜影响政府决策的效率

D.王权与神权紧密结合

2.宜侯夨(cè)簋(guǐ)是西周早期的青铜器,器内铭文记述了周康王册封夨于宜地为宜侯,赏赐其土田、山川以为封土,赏赐其前商王族、平民、奴隶等以为授民之事。以上记述可用于研究( )。

A.禅让制 B.察举制

C.分封制 D.科举制

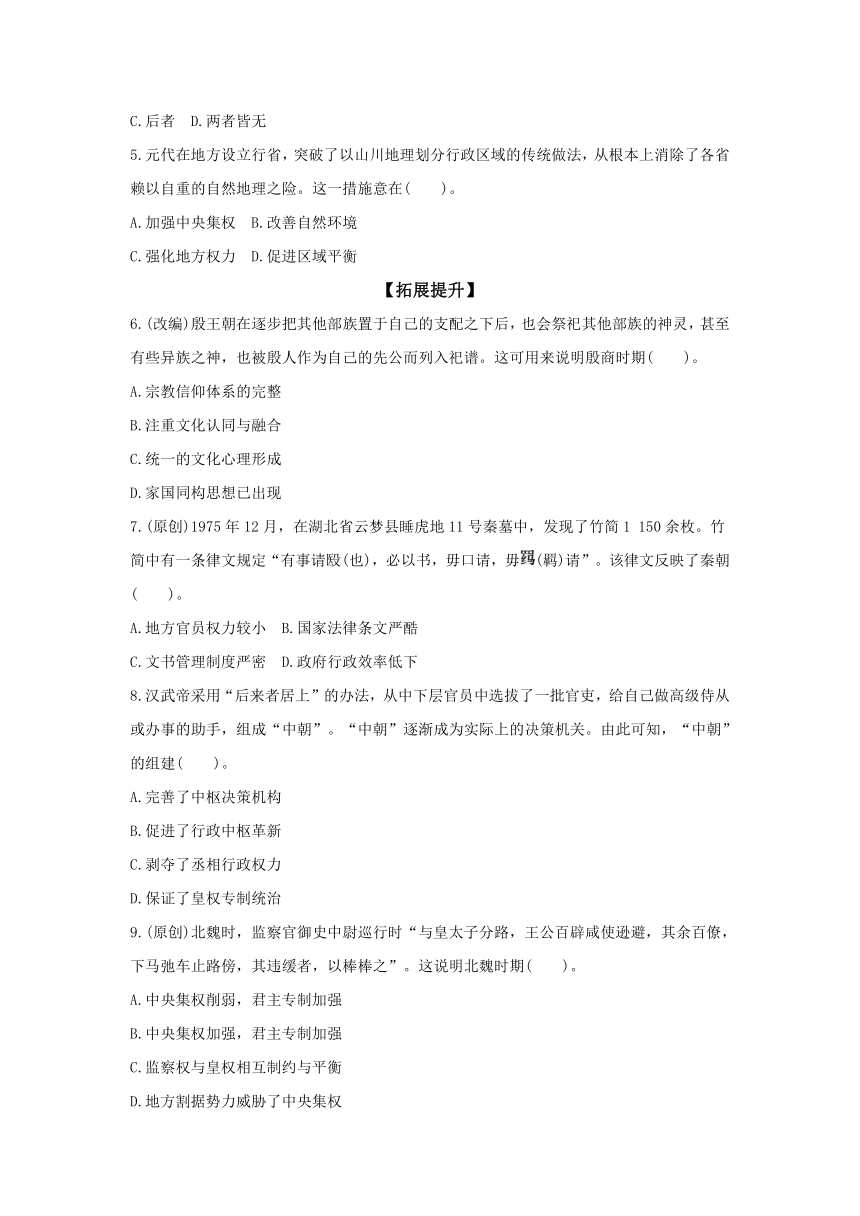

3.下图是自秦国始设丞相至秦王嬴政时期的20多位丞相籍贯分布图。这表明秦国( )。

A.贵族政治趋向瓦解 B.选才标准不断改变

C.户籍管理日益松弛 D.地域观念逐渐强化

4.古代皇帝集权有两种方式:一种是任用身边的亲信近臣组成决策核心;另一种是令多人共行“丞相”之职,使其相互牵制。汉武帝的集权措施属于( )。

A.前者 B.两者兼有

C.后者 D.两者皆无

5.元代在地方设立行省,突破了以山川地理划分行政区域的传统做法,从根本上消除了各省赖以自重的自然地理之险。这一措施意在( )。

A.加强中央集权 B.改善自然环境

C.强化地方权力 D.促进区域平衡

【拓展提升】

6.(改编)殷王朝在逐步把其他部族置于自己的支配之下后,也会祭祀其他部族的神灵,甚至有些异族之神,也被殷人作为自己的先公而列入祀谱。这可用来说明殷商时期( )。

A.宗教信仰体系的完整

B.注重文化认同与融合

C.统一的文化心理形成

D.家国同构思想已出现

7.(原创)1975年12月,在湖北省云梦县睡虎地11号秦墓中,发现了竹简1 150余枚。竹简中有一条律文规定“有事请殹(也),必以书,毋口请,毋(羁)请”。该律文反映了秦朝( )。

A.地方官员权力较小 B.国家法律条文严酷

C.文书管理制度严密 D.政府行政效率低下

8.汉武帝采用“后来者居上”的办法,从中下层官员中选拔了一批官吏,给自己做高级侍从或办事的助手,组成“中朝”。“中朝”逐渐成为实际上的决策机关。由此可知,“中朝”的组建( )。

A.完善了中枢决策机构

B.促进了行政中枢革新

C.剥夺了丞相行政权力

D.保证了皇权专制统治

9.(原创)北魏时,监察官御史中尉巡行时“与皇太子分路,王公百辟咸使逊避,其余百僚,下马弛车止路傍,其违缓者,以棒棒之”。这说明北魏时期( )。

A.中央集权削弱,君主专制加强

B.中央集权加强,君主专制加强

C.监察权与皇权相互制约与平衡

D.地方割据势力威胁了中央集权

10.汤因比在《人类与大地母亲——一部叙事体世界历史》中说,宋代统一中国的统治者们陷入了进退维谷的境地。他们成功地避免了这种分裂,代价却是军事实力的削弱。这里的“进退维谷”主要是指( )。

A.继承传统体制与提倡改革创新的矛盾

B.发展民族关系与调整对外关系的矛盾

C.加强中央集权与抵抗外敌入侵的矛盾

D.强调以文治国与注重守内虚外的矛盾

11.督抚制度在清朝已经十分完善。中央政府在日常运作中,对于朝廷与督抚的关系及各个督抚之间的关系,处理原则就是“大小相制、内外相维”。在地方,督抚行使具体行政管理职权。这样虽然督抚拥有重要职责和权力,但同时,这些都是中央所授,督抚的权力被中央严格控制。据此可知,督抚制度( )。

A.推动社会阶层流动 B.防范地方势力发展

C.便利官员监察考核 D.革除明朝体制弊病

12.始撰于弘治十年(1497年)的《大明会典》是以记载明代典章制度为主的官修书,然而在书中始终没有将“内阁”单列章目,仅将内阁职权附于翰林院之下。这主要是因为( )。

A.内阁权力威胁皇权 B.皇帝权力过度膨胀

C.内阁不是法定机构 D.阁臣多来自翰林院

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 中国古代行政区划制度的演变是一个极为复杂的过程。自秦汉以来,我国历朝历代的地方政府层级基本上是在二级和三级之间循环。在2 000多年的历史长河里,由于多种因素的影响,中国古代行政区划不断调整与变革。这首先且必然受中央集权变化规律的影响。其次,在新的王朝建立时,统治者通常都要对地方行政区划进行改革式调整。唐之前黄河中下游地区人口稠密,所设地方行政机构较多,而秦岭、淮河以南地区则相反。在中国古代地方行政区划变迁过程中,“州县之设,有时而更;山川之形,千古不易”的现象始终存在。最后,历朝统治者在规划自己的行政区划的过程中都会为巩固其统治而制定边疆政策,展开边疆经略。

——摘编自张崇琛《中国古代行政区划的变迁》

(1)根据材料并结合所学知识,以秦汉至宋代相关史实为例,说明“我国历朝历代的地方政府层级基本上是在二级和三级之间循环”。(7分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括指出影响中国古代行政区划变革的因素。(5分)

参考答案

1.D 商朝的重大事务,多通过占卜决定,商王借此宣传王权神授的观念,体现出王权与神权紧密结合,D项正确;敬天保民指的是统治者既要顺应天意,又要顺应人心,材料未体现“敬天保民”的观念,排除A项;治理国家是商王的主要职责,排除B项;材料说的是王权借助于神权,没有体现神灵崇拜对政府决策效率的影响,排除C项。

2.C 根据材料及所学可知,周王将土地和人民授予诸侯,这符合对分封制内容的表述,C项正确。

3.A 据材料“秦国始设丞相至秦王嬴政时期的20多位丞相籍贯分布图”概括得出,秦国丞相籍贯不详者占36%,秦国籍贯者只占5%,秦国的丞相较多来自周边诸侯国,这说明当时出现人才流动趋势,官僚政治初步形成,血缘政治走向瓦解,A项正确;图示信息并未涉及“选才标准”,排除B项;图示体现的是秦国丞相籍贯分布,未提及“户籍管理”,排除C项;材料反映了地域观念的弱化,而非强化,排除D项。

4.A 汉武帝集权的方式是在中央设立中朝,重用身边做侍从、秘书等工作的人,让他们担任尚书令、侍中等,组成中朝参与军国大事,以削弱以丞相为首的外朝的权力,故选A项,排除B、C、D三项。

5.A 据材料并结合所学知识可知,秦汉以来,地理行政区划大抵依山川地形的自然界限或历史传统等因素来确定,政区的自然属性与经济、文化一体化较强,容易产生割据局面。从元代开始,行省区划主要以中央军事控制为目的,采取“犬牙交错”的原则,将自然环境差异极大的地区划为一个省级行政区,以削弱地方的经济、文化认同感,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面,从而使行省官员失去了扼险而守、割据称雄的地理条件,加强了中央集权,A项正确。

6.B 殷人将异族神灵纳入自己的祭祀体系,是殷商同化和融合不同部族的有效策略,这种做法有助于减少被征服民族的抵触情绪,增强各部族对殷王朝的认同感,B项正确。

7.C 材料中律文规定,有事请示,必须用书面请示,不要口头请示,也不要托人代为请示,此律文反映了秦朝文书管理制度的严密,故选C项。材料在讲文书管理制度严密,没有涉及地方官员权力的问题,排除A项。材料反映了秦朝文书管理制度的严密,即程序的完整,而不是法律条文的严酷,也不代表政府行政效率低下,排除B、D两项。

8.B 根据材料“给自己做高级侍从或办事的助手”“逐渐成为实际上的决策机关”可知,“中朝”逐渐取代了以丞相为首的传统决策机关,成为新的决策机关,这说明“中朝”的组建促进了行政中枢的革新,B项正确;材料反映的是新机构的建立,而不是决策机构的完善,排除A项;丞相执行国家政令,仍然拥有行政权,排除C项;“中朝”的建立强化了皇权专制统治,但不能起到“保证”皇权专制统治的作用,排除D项。

9.B 材料体现的是当时监察官御史中尉巡行地方的权威表现,说明中央加强了对地方的控制,这有利于加强中央集权,维护君主专制统治,故B项正确,D项错误;A项错在“削弱”,排除;监察官代表皇帝巡察地方,维护君主专制统治,C项错在“相互制约与平衡”,排除。

10.C 据材料“他们成功地避免了这种分裂,代价却是军事实力的削弱”可知,陷入这种“进退维谷的境地”的原因是为避免分裂而加强中央集权,而这些措施又不可避免地削弱了抵抗外敌入侵的力量,C项正确;题干并未提到关于继承体制和改革创新的任何内容,排除A项;B项与材料内容不符,排除;以文治国与注重守内虚外都是牺牲军事实力以避免分裂的具体措施,两者具有一致性,并不矛盾,排除D项。

11.B 根据材料“这样虽然督抚拥有重要职责和权力,但同时,这些都是中央所授,督抚的权力被中央严格控制”并结合所学知识可知,建立督抚制度的目的是加强中央集权,防范地方势力发展,B项正确;材料主要涉及清朝的地方行政制度,没有涉及社会阶层流动,排除A项;督抚制度主要是地方行政制度,与官员的监察考核联系不大,排除C项;材料并未提及明朝体制弊病以及督抚制度对其革除的情况,排除D项。

12.C 据材料“仅将内阁职权附于翰林院之下”并结合所学知识可知,内阁地位举足轻重,却始终不是法定的国家机构,C项正确;内阁无法对皇权形成有效制约,无法威胁皇权,排除A项;内阁本身就是皇权膨胀的产物,B项不能成为材料描述现象的原因,排除;《大明会典》始终没有将“内阁”单列章目不是因为阁臣多来自翰林院,而是因为内阁不是法定机构,排除D项。

13.【答案】(1)史实:秦废分封行郡县;汉代地方行政制度沿袭秦的郡、县二级制;东汉晚期,原来的监察区“州”变为一级行政机构,形成州、郡、县三级制;魏晋南北朝时期,地方行政制度也主要是州、郡、县三级制;隋朝废郡,以州统县,实行州、县二级制;唐朝道变成州、县以上的一级行政实体,形成道、州、县三级制;宋朝地方行政机构分为州(府、军、监)和县二级,后又改道为路,从而形成路、 州(府)、县三级制。(7分)

(2)因素:中央集权的强弱;国家治理的需要;当时的经济、政治、文化状况;人口状况、地理条件;等等。(5分)

【解析】第(1)问,根据所学知识可知,秦始皇在全国推行郡县制。秦朝地方行政机构分为郡、县两级。汉朝地方行政制度沿袭秦朝的郡、县二级制。东汉晚期,原来的监察区“州”变为一级行政机构,形成州、郡、 县三级制。魏晋南北朝时期,地方行政制度也主要是州、郡、县三级制。 隋朝废郡,以州统县,实行州、县二级制,唐朝沿用。 唐朝根据山川形势把全国划分为10道,后增至15道,作为中央派出的监察机构。后来,道变成州、县以上的一级行政实体。 宋朝地方行政机构分为州(府、军、监)和县二级,后又改道为路,主要职责是监督州县各级官吏,从而形成路、 州(府)、县三级制。第(2)问,据材料“受中央集权变化规律的影响”得出中央集权的强弱;据材料“历朝统治者在规划自己的行政区划的过程中都会为巩固其统治而制定边疆政策”得出国家治理的需要;据材料“唐之前黄河中下游地区人口稠密,所设地方行政机构较多”“山川之形,千古不易”并结合所学可知,不同类型的行政区划都符合当时的经济、政治、文化的需求,受到人口、地理等因素的影响。

(限时:20分钟。总分:60分)

一、选择题(每小题4分,共48分)

【基础达标】

1.甲骨文考古表明,殷人尚鬼,殷商王室遇事好占卜,经常利用龟甲和兽骨占卜吉凶,占卜后把卜辞或刻或写记录下来,有的将文字涂以朱砂或墨,甚至在龟甲上镶嵌绿松石。这表明商朝时( )。

A.统治者宣扬“敬天保民”观念

B.占卜是商王主要职责

C.神灵崇拜影响政府决策的效率

D.王权与神权紧密结合

2.宜侯夨(cè)簋(guǐ)是西周早期的青铜器,器内铭文记述了周康王册封夨于宜地为宜侯,赏赐其土田、山川以为封土,赏赐其前商王族、平民、奴隶等以为授民之事。以上记述可用于研究( )。

A.禅让制 B.察举制

C.分封制 D.科举制

3.下图是自秦国始设丞相至秦王嬴政时期的20多位丞相籍贯分布图。这表明秦国( )。

A.贵族政治趋向瓦解 B.选才标准不断改变

C.户籍管理日益松弛 D.地域观念逐渐强化

4.古代皇帝集权有两种方式:一种是任用身边的亲信近臣组成决策核心;另一种是令多人共行“丞相”之职,使其相互牵制。汉武帝的集权措施属于( )。

A.前者 B.两者兼有

C.后者 D.两者皆无

5.元代在地方设立行省,突破了以山川地理划分行政区域的传统做法,从根本上消除了各省赖以自重的自然地理之险。这一措施意在( )。

A.加强中央集权 B.改善自然环境

C.强化地方权力 D.促进区域平衡

【拓展提升】

6.(改编)殷王朝在逐步把其他部族置于自己的支配之下后,也会祭祀其他部族的神灵,甚至有些异族之神,也被殷人作为自己的先公而列入祀谱。这可用来说明殷商时期( )。

A.宗教信仰体系的完整

B.注重文化认同与融合

C.统一的文化心理形成

D.家国同构思想已出现

7.(原创)1975年12月,在湖北省云梦县睡虎地11号秦墓中,发现了竹简1 150余枚。竹简中有一条律文规定“有事请殹(也),必以书,毋口请,毋(羁)请”。该律文反映了秦朝( )。

A.地方官员权力较小 B.国家法律条文严酷

C.文书管理制度严密 D.政府行政效率低下

8.汉武帝采用“后来者居上”的办法,从中下层官员中选拔了一批官吏,给自己做高级侍从或办事的助手,组成“中朝”。“中朝”逐渐成为实际上的决策机关。由此可知,“中朝”的组建( )。

A.完善了中枢决策机构

B.促进了行政中枢革新

C.剥夺了丞相行政权力

D.保证了皇权专制统治

9.(原创)北魏时,监察官御史中尉巡行时“与皇太子分路,王公百辟咸使逊避,其余百僚,下马弛车止路傍,其违缓者,以棒棒之”。这说明北魏时期( )。

A.中央集权削弱,君主专制加强

B.中央集权加强,君主专制加强

C.监察权与皇权相互制约与平衡

D.地方割据势力威胁了中央集权

10.汤因比在《人类与大地母亲——一部叙事体世界历史》中说,宋代统一中国的统治者们陷入了进退维谷的境地。他们成功地避免了这种分裂,代价却是军事实力的削弱。这里的“进退维谷”主要是指( )。

A.继承传统体制与提倡改革创新的矛盾

B.发展民族关系与调整对外关系的矛盾

C.加强中央集权与抵抗外敌入侵的矛盾

D.强调以文治国与注重守内虚外的矛盾

11.督抚制度在清朝已经十分完善。中央政府在日常运作中,对于朝廷与督抚的关系及各个督抚之间的关系,处理原则就是“大小相制、内外相维”。在地方,督抚行使具体行政管理职权。这样虽然督抚拥有重要职责和权力,但同时,这些都是中央所授,督抚的权力被中央严格控制。据此可知,督抚制度( )。

A.推动社会阶层流动 B.防范地方势力发展

C.便利官员监察考核 D.革除明朝体制弊病

12.始撰于弘治十年(1497年)的《大明会典》是以记载明代典章制度为主的官修书,然而在书中始终没有将“内阁”单列章目,仅将内阁职权附于翰林院之下。这主要是因为( )。

A.内阁权力威胁皇权 B.皇帝权力过度膨胀

C.内阁不是法定机构 D.阁臣多来自翰林院

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 中国古代行政区划制度的演变是一个极为复杂的过程。自秦汉以来,我国历朝历代的地方政府层级基本上是在二级和三级之间循环。在2 000多年的历史长河里,由于多种因素的影响,中国古代行政区划不断调整与变革。这首先且必然受中央集权变化规律的影响。其次,在新的王朝建立时,统治者通常都要对地方行政区划进行改革式调整。唐之前黄河中下游地区人口稠密,所设地方行政机构较多,而秦岭、淮河以南地区则相反。在中国古代地方行政区划变迁过程中,“州县之设,有时而更;山川之形,千古不易”的现象始终存在。最后,历朝统治者在规划自己的行政区划的过程中都会为巩固其统治而制定边疆政策,展开边疆经略。

——摘编自张崇琛《中国古代行政区划的变迁》

(1)根据材料并结合所学知识,以秦汉至宋代相关史实为例,说明“我国历朝历代的地方政府层级基本上是在二级和三级之间循环”。(7分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括指出影响中国古代行政区划变革的因素。(5分)

参考答案

1.D 商朝的重大事务,多通过占卜决定,商王借此宣传王权神授的观念,体现出王权与神权紧密结合,D项正确;敬天保民指的是统治者既要顺应天意,又要顺应人心,材料未体现“敬天保民”的观念,排除A项;治理国家是商王的主要职责,排除B项;材料说的是王权借助于神权,没有体现神灵崇拜对政府决策效率的影响,排除C项。

2.C 根据材料及所学可知,周王将土地和人民授予诸侯,这符合对分封制内容的表述,C项正确。

3.A 据材料“秦国始设丞相至秦王嬴政时期的20多位丞相籍贯分布图”概括得出,秦国丞相籍贯不详者占36%,秦国籍贯者只占5%,秦国的丞相较多来自周边诸侯国,这说明当时出现人才流动趋势,官僚政治初步形成,血缘政治走向瓦解,A项正确;图示信息并未涉及“选才标准”,排除B项;图示体现的是秦国丞相籍贯分布,未提及“户籍管理”,排除C项;材料反映了地域观念的弱化,而非强化,排除D项。

4.A 汉武帝集权的方式是在中央设立中朝,重用身边做侍从、秘书等工作的人,让他们担任尚书令、侍中等,组成中朝参与军国大事,以削弱以丞相为首的外朝的权力,故选A项,排除B、C、D三项。

5.A 据材料并结合所学知识可知,秦汉以来,地理行政区划大抵依山川地形的自然界限或历史传统等因素来确定,政区的自然属性与经济、文化一体化较强,容易产生割据局面。从元代开始,行省区划主要以中央军事控制为目的,采取“犬牙交错”的原则,将自然环境差异极大的地区划为一个省级行政区,以削弱地方的经济、文化认同感,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面,从而使行省官员失去了扼险而守、割据称雄的地理条件,加强了中央集权,A项正确。

6.B 殷人将异族神灵纳入自己的祭祀体系,是殷商同化和融合不同部族的有效策略,这种做法有助于减少被征服民族的抵触情绪,增强各部族对殷王朝的认同感,B项正确。

7.C 材料中律文规定,有事请示,必须用书面请示,不要口头请示,也不要托人代为请示,此律文反映了秦朝文书管理制度的严密,故选C项。材料在讲文书管理制度严密,没有涉及地方官员权力的问题,排除A项。材料反映了秦朝文书管理制度的严密,即程序的完整,而不是法律条文的严酷,也不代表政府行政效率低下,排除B、D两项。

8.B 根据材料“给自己做高级侍从或办事的助手”“逐渐成为实际上的决策机关”可知,“中朝”逐渐取代了以丞相为首的传统决策机关,成为新的决策机关,这说明“中朝”的组建促进了行政中枢的革新,B项正确;材料反映的是新机构的建立,而不是决策机构的完善,排除A项;丞相执行国家政令,仍然拥有行政权,排除C项;“中朝”的建立强化了皇权专制统治,但不能起到“保证”皇权专制统治的作用,排除D项。

9.B 材料体现的是当时监察官御史中尉巡行地方的权威表现,说明中央加强了对地方的控制,这有利于加强中央集权,维护君主专制统治,故B项正确,D项错误;A项错在“削弱”,排除;监察官代表皇帝巡察地方,维护君主专制统治,C项错在“相互制约与平衡”,排除。

10.C 据材料“他们成功地避免了这种分裂,代价却是军事实力的削弱”可知,陷入这种“进退维谷的境地”的原因是为避免分裂而加强中央集权,而这些措施又不可避免地削弱了抵抗外敌入侵的力量,C项正确;题干并未提到关于继承体制和改革创新的任何内容,排除A项;B项与材料内容不符,排除;以文治国与注重守内虚外都是牺牲军事实力以避免分裂的具体措施,两者具有一致性,并不矛盾,排除D项。

11.B 根据材料“这样虽然督抚拥有重要职责和权力,但同时,这些都是中央所授,督抚的权力被中央严格控制”并结合所学知识可知,建立督抚制度的目的是加强中央集权,防范地方势力发展,B项正确;材料主要涉及清朝的地方行政制度,没有涉及社会阶层流动,排除A项;督抚制度主要是地方行政制度,与官员的监察考核联系不大,排除C项;材料并未提及明朝体制弊病以及督抚制度对其革除的情况,排除D项。

12.C 据材料“仅将内阁职权附于翰林院之下”并结合所学知识可知,内阁地位举足轻重,却始终不是法定的国家机构,C项正确;内阁无法对皇权形成有效制约,无法威胁皇权,排除A项;内阁本身就是皇权膨胀的产物,B项不能成为材料描述现象的原因,排除;《大明会典》始终没有将“内阁”单列章目不是因为阁臣多来自翰林院,而是因为内阁不是法定机构,排除D项。

13.【答案】(1)史实:秦废分封行郡县;汉代地方行政制度沿袭秦的郡、县二级制;东汉晚期,原来的监察区“州”变为一级行政机构,形成州、郡、县三级制;魏晋南北朝时期,地方行政制度也主要是州、郡、县三级制;隋朝废郡,以州统县,实行州、县二级制;唐朝道变成州、县以上的一级行政实体,形成道、州、县三级制;宋朝地方行政机构分为州(府、军、监)和县二级,后又改道为路,从而形成路、 州(府)、县三级制。(7分)

(2)因素:中央集权的强弱;国家治理的需要;当时的经济、政治、文化状况;人口状况、地理条件;等等。(5分)

【解析】第(1)问,根据所学知识可知,秦始皇在全国推行郡县制。秦朝地方行政机构分为郡、县两级。汉朝地方行政制度沿袭秦朝的郡、县二级制。东汉晚期,原来的监察区“州”变为一级行政机构,形成州、郡、 县三级制。魏晋南北朝时期,地方行政制度也主要是州、郡、县三级制。 隋朝废郡,以州统县,实行州、县二级制,唐朝沿用。 唐朝根据山川形势把全国划分为10道,后增至15道,作为中央派出的监察机构。后来,道变成州、县以上的一级行政实体。 宋朝地方行政机构分为州(府、军、监)和县二级,后又改道为路,主要职责是监督州县各级官吏,从而形成路、 州(府)、县三级制。第(2)问,据材料“受中央集权变化规律的影响”得出中央集权的强弱;据材料“历朝统治者在规划自己的行政区划的过程中都会为巩固其统治而制定边疆政策”得出国家治理的需要;据材料“唐之前黄河中下游地区人口稠密,所设地方行政机构较多”“山川之形,千古不易”并结合所学可知,不同类型的行政区划都符合当时的经济、政治、文化的需求,受到人口、地理等因素的影响。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理