第3课 中国近代至当代政治制度的演变 同步作业(含解析) 2025-2026学年统编版高中历史选择必修1

文档属性

| 名称 | 第3课 中国近代至当代政治制度的演变 同步作业(含解析) 2025-2026学年统编版高中历史选择必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 289.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 20:10:30 | ||

图片预览

文档简介

第3课 中国近代至当代政治制度的演变

(限时:20分钟。总分:60分)

一、选择题(每小题4分,共48分)

【基础达标】

1.辛亥革命后,资产阶级革命党人和立宪党人纷纷组织政党。据统计,截至1914年1月,全国政治性的“会”“社”“党”有300多个。影响较大的有同盟会及后来的国民党、统一党、共和党、民主党、进步党、民宪党等。政党大量出现主要是因为( )。

A.民主共和政体的建立

B.国民党在国会选举中获胜

C.议会政党政治的实行

D.资产阶级民主政治的实现

2.有学者认为,孙中山设想通过一个三段式的革命程序,即军政时期、训政时期及最后由一部新宪法来统治全国。据此可知,孙中山革命的最终政治目标是( )。

A.推翻封建统治 B.赢得民族独立

C.建立宪政民主 D.解决民生问题

3.瓦窑堡会议上,中共中央政治局决定将“苏维埃工农共和国”改为“苏维埃人民共和国”。1937年2月,中国共产党又提出将“工农民主政府”改名为“中华民国特区政府”。中共中央作出上述改动的主要依据是( )。

A.全民族抗战局面形成

B.中华民国政府组织涣散

C.中国主要矛盾的变化

D.为顺应广大人民的呼声

4.中国共产党某份文件指出:“凡军事行动已经结束,土地改革已经彻底实现……即应实行普选,召开大行政区的人民代表大会,正式选举大行政区的人民政府委员会。”该文件应发布于( )。

A.北伐战争时期 B.土地革命时期

C.全国抗战时期 D.解放战争时期

5.如图所示为20世纪50年代的一幅宣传画《建政权选好人》。该宣传画反映的重大历史事件是( )。

A.新中国成立

B.土地改革完成

C.人民代表大会制度建立

D.农业合作化运动开展

【拓展提升】

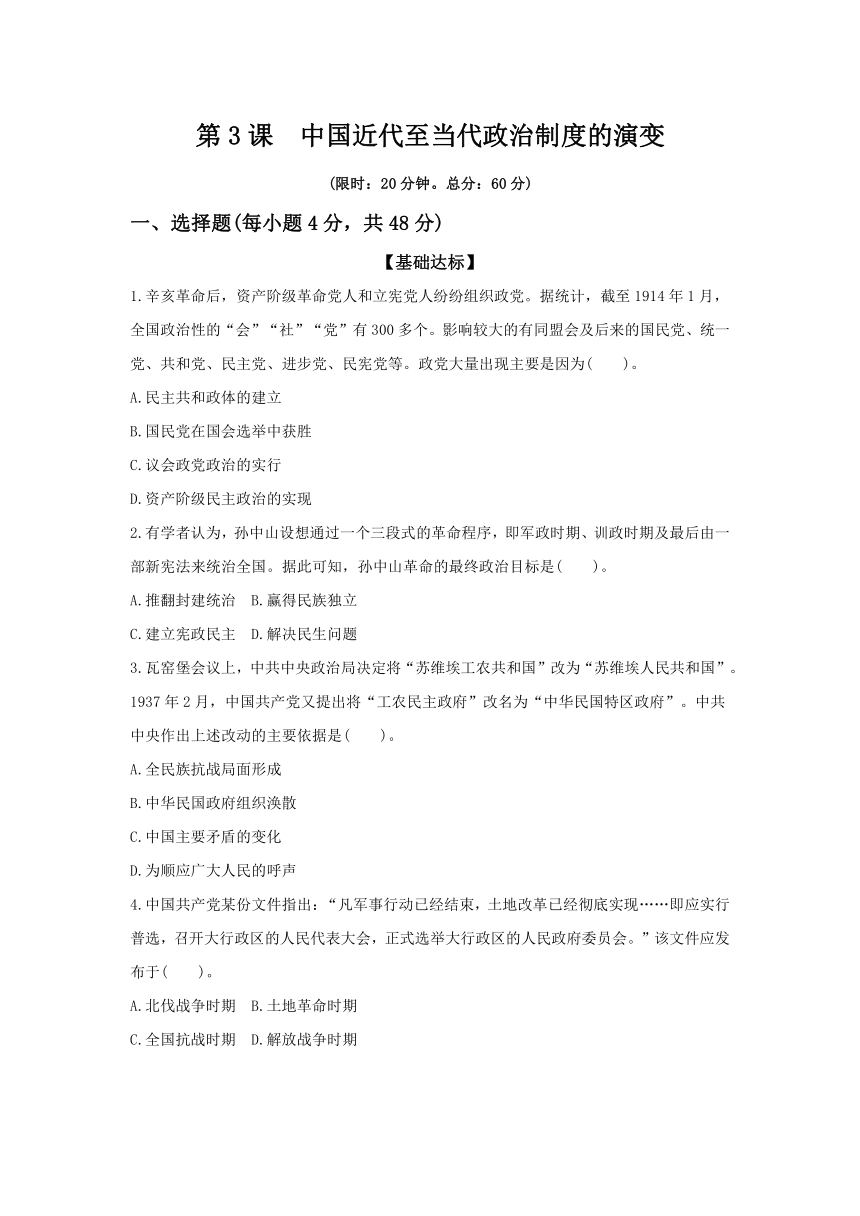

6.1913年4月8日,中华民国第一届国会开幕典礼在北京新落成的众议院议场举行。下图为1913年中华民国第一届国会议员构成基本情况图。据此可知当时( )。

A.新的共和政体就此产生

B.自由进步力量主导政治局面

C.责任内阁制已充分体现

D.政治运作带有社会转型色彩

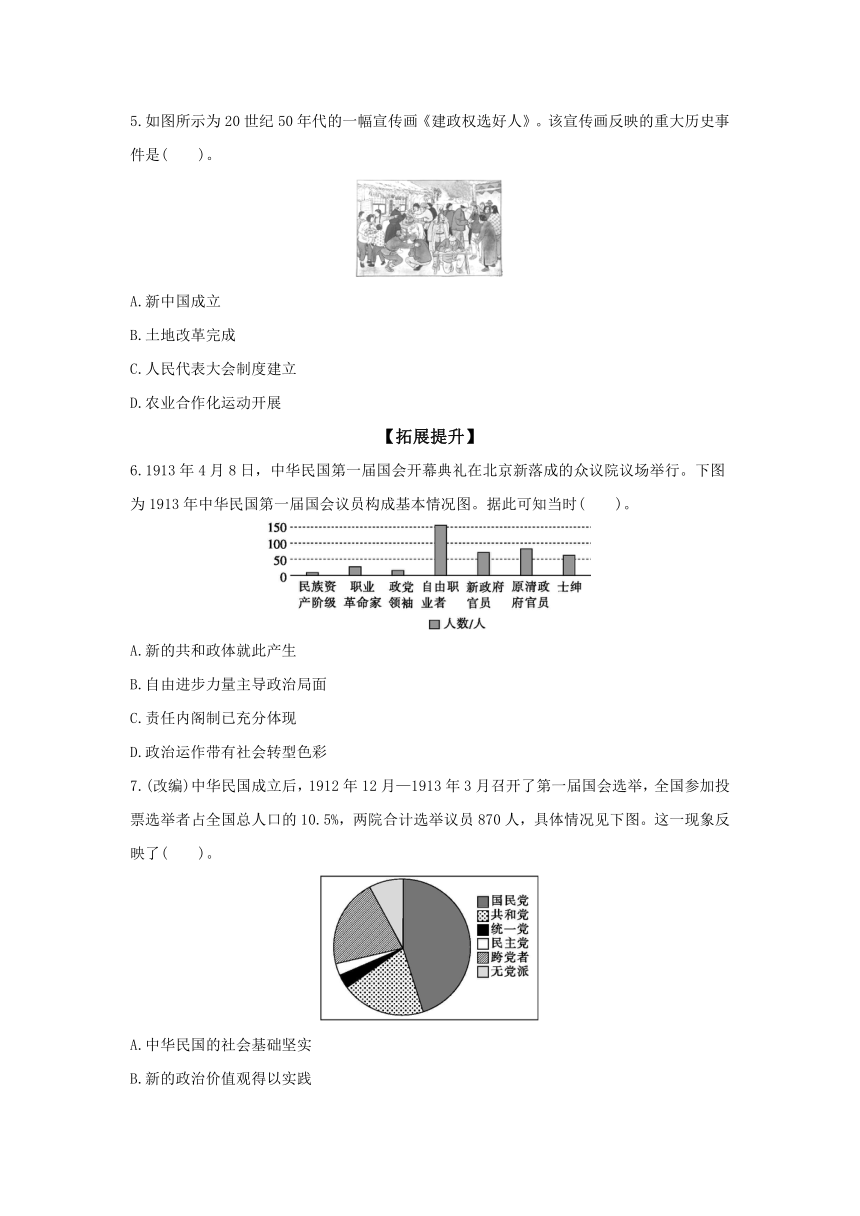

7.(改编)中华民国成立后,1912年12月—1913年3月召开了第一届国会选举,全国参加投票选举者占全国总人口的10.5%,两院合计选举议员870人,具体情况见下图。这一现象反映了( )。

A.中华民国的社会基础坚实

B.新的政治价值观得以实践

C.多党合作的政治局面出现

D.资产阶级政党政治的成熟

8.(原创)从1931年11月到1934年1月,中央根据地进行了三次民主选举。在选举中,许多地方参加选举的人数占选民总人数的80%以上,有的地方占90%以上。妇女享有同男子平等的权利,在政府代表中一般占20%以上。这反映出当时的革命根据地( )。

A.民主政治得到了发展

B.实现了男女地位的平等

C.阶级基础得到了扩大

D.重视维护军民关系和谐

9.(原创)国民政府统治前期,根据《公务员任用法》中保留的“革命功勋”条款,国民党员可以五年升委任,七年升荐任,十年升简任。这一规定( )。

A.继承了民国初年政党政治原则

B.企图为独裁统治披上宪政外衣

C.是打着主权在民招牌实施训政

D.强化了国民党的独裁统治

10.(改编)1941年11月,陕甘宁边区召开第二届参议会第一次会议。会议经无记名秘密投票方式从39名候选人中选出18名政府委员,其中共产党员占7名,共产党人徐特立当即声明退出,经大会通过,以党外人士白文焕递补。这一做法( )。

A.有利于巩固抗日民族统一战线

B.说明徐特立对于政治不感兴趣

C.改变了抗日根据地的防御态势

D.旨在保持政权的无产阶级性质

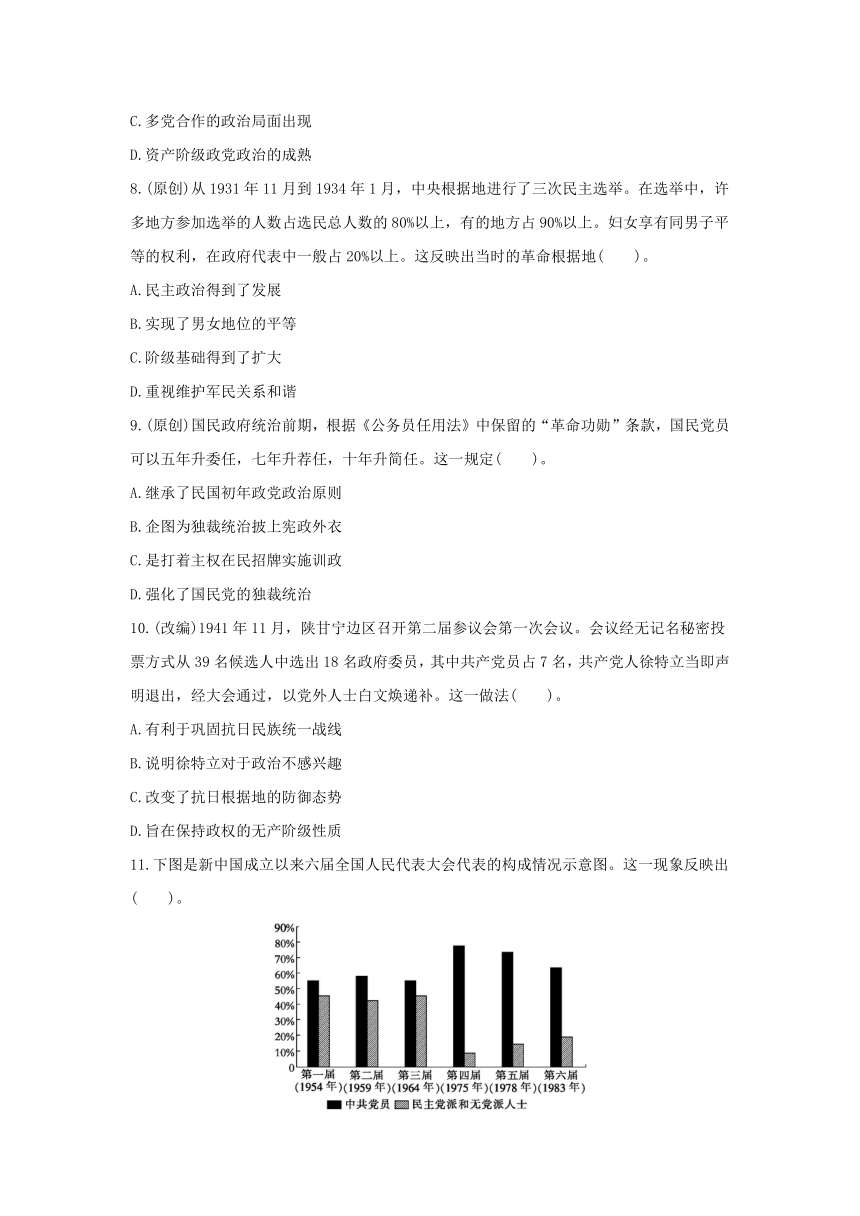

11.下图是新中国成立以来六届全国人民代表大会代表的构成情况示意图。这一现象反映出( )。

A.民主政治的曲折发展历程

B.我国遵循民族平等的原则

C.人大取代人民政协的职能

D.人大代表包括各党派人士

12.2000年,民政部出台政策推进城市社区建设,除街道办事处和居民委员会之外,社区还出现了以业主委员会、物业管理公司以及社会非营利性公益组织为代表的新兴组织。社区各类主体都可以平等参与社区公共事务和民主决策。这反映了( )。

A.居委会职能的扩大 B.社区管理成为主流

C.协商式民主的发展 D.基层治理能力提高

二、非选择题(12分)

13.(12分)近代以来中国人民在追求民主共和的道路上不断探索。阅读材料,完成下列要求。

材料一 辛亥革命不是中国人熟悉的王朝循环,而是彻底终结王朝逻辑,开启中国现代共和政体进程的伟大革命。革命的“低烈度”与共和确立的“大业绩”为人称道,但现代共和岂是那么容易在专制土壤中扎下根来的,封建制度在中国的历史长达两千余年,帝制建构和皇权思维根深蒂固,除却不易。人们对共和政体的理论认知与实践尝试,似在暗昧之中摸索。

——摘编自任剑涛《“五四”与拯救共和》

材料二 在人民代表大会制度确立之前,中国共产党经过了几十年的探索,积累了比较丰富的实践经验。1931年在瑞金召开的中华苏维埃第一次全国代表大会,选举产生了中华苏维埃共和国临时中央政府,使工农兵代表会议制度从中央到地方得到了普遍实施。参议会制度则是抗日民族统一战线下的一种特殊组织形式,采用“三三制”原则组建抗日根据地政权。1945年,陕甘宁边区政府决定,先将乡参议会改为乡人民代表会议,作为乡级最高行政权力机关。

——摘编自郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一以及所学知识,指出辛亥革命在民主政治方面的成果,分析共和政体难以在中国扎根的原因。(6分)

(2)根据材料二概括中国共产党在新中国成立前政权建设的探索,并结合所学知识说明几个时期政权组织形式有着差异的原因。(6分)

参考答案

1.A 据材料“辛亥革命后,资产阶级革命党人和立宪党人纷纷组织政党”“截至1914年1月,全国政治性的‘会’‘社’‘党’有300多个”并结合所学知识可知,政党大量出现,主要是因为《中华民国临时约法》的颁布,宪法规定了政党的合法性,因而大量政党的出现与民主共和政体的建立存在因果关系,A项正确;材料无法体现出国民党在国会选举中获胜与政党大量出现有必然的联系,排除B项;袁世凯就任正式大总统后,政党政治名存实亡,且材料并没有关于议会制的内容,排除C项;仅政党数量的增加不能说明资产阶级民主政治的实现,排除D项。

2.C 根据材料并结合所学知识可知,作为资产阶级革命派,孙中山的最终政治目标是建立西方式的民主共和政体,即通过宪法来实现宪政民主,C项正确。

3.C 结合所学知识可知,瓦窑堡会议召开于1935年12月,此时中日之间的民族矛盾上升为中国社会的主要矛盾,为了团结抗战,中共中央作出了这些改动,故C项正确;全民族抗战始于1937年七七事变,与题干时间不符,故A项错误;题干没有提及中华民国政府的组织情况和普通民众的反应,故B、D两项错误。

4.D 根据所学可知,解放战争期间,随着战局的发展变化和解放区的日益扩大,中国共产党在政权建设上采取在解放区设置行政区的办法,巩固新兴的人民政权。东北、华北、中南、西北等行政区先后建立起来。行政区设军政委员会或人民政府,各自管辖若干省级及以下行政单位,为新中国的政权建设奠定了坚实基础。故材料所述“军事行动已经结束……召开大行政区的人民代表大会,正式选举大行政区的人民政府委员会”发生于解放战争期间,D项正确。

5.C 该宣传画名为《建政权选好人》,反映的是新中国成立后的民主政治建设——人民代表大会制度的建立,故选C项;1949年新中国成立,A项时间不符合题意,排除;土地改革完成与“建政权选好人”的选举活动无关,排除B项;农业合作化运动是指农民加入农业合作社,与选举活动无关,排除D项。

6.D 中华民国第一届国会有原清朝廷官员等传统政治力量的代表存在,体现了旧的政治势力在新的国会中仍有一定影响力,具有一定的“旧”的色彩。同时众多新的政治团体和政党的成员当选为国会议员,反映了新的政治力量在民国政治舞台上的崛起和活跃,展现出“新”的气象,因此材料体现了政治运作带有社会转型色彩,D项正确。中华民国在1912年已经建立共和政体,1913年第一届国会开幕并非共和政体产生之时,排除A项;仅由议员构成不能得出自由进步力量主导政治局面的结论,图中还有其他各类政治势力的存在,排除B项;仅由议员构成无法充分体现责任内阁制的运作,C项缺乏直接的证据支撑,排除。

7.B 根据材料“两院合计选举议员870人”以及图片中的党派名称、议员比例可知,辛亥革命后中国已经建立起了政党制度、议会选举制度等,民主观念、代议制等新的政治观得以付诸实践,B项正确;根据材料“全国参加投票选举者占全国总人口的10.5%”可知,民众的投票参与度较低,排除A项;材料只是表明多党参与竞选,未涉及党派合作,排除C项;一次国会选举的数据统计并不能说明资产阶级政党政治的成熟,排除D项。

8.A 根据材料可知,在中央革命根据地政权中,地方代表占特别大的比例,妇女代表的比例有了很大的提升,这表明革命根据地民主政治得到发展,A项正确;B项表述过于绝对,排除;当时革命根据地的阶级基础并未扩大,依然是工农阶级,排除C项;材料并未体现军民关系,排除D项。

9.D 国民政府统治前期,《公务员任用法》中给予了国民党员特殊晋升条款,使得国民党员在公务员队伍中占比较大,这有利于强化国民党在政府机构中的主导地位,强化国民党的独裁统治,故选D项;民国初年的政党政治在北洋政府统治下已经名存实亡,国民政府统治时期实行的是独裁专制,不是政党政治,故A项错误;企图为独裁统治披上宪政外衣的是1948年“国民大会”的召开,故B项错误;国民政府的该条款体现的是训政,但抛开了主权在民的原则,故C项错误。

10.A 据材料并结合所学“三三制”原则可知,1941年正值抗战时期,陕甘宁边区通过“三三制”原则,与党外人士实行民主合作,这有利于抗日民族统一战线的巩固和发展,故选A项。

11.A 根据示意图并结合所学可知,在中国共产党领导的多党合作和政治协商制度下,在我国最高权力机构——全国人民代表大会中,民主党派和无党派人士的占比在1954年到1983年呈现下降趋势,这表明我国的民主政治曲折发展,故选A项;材料反映的是我国的政党制度,未涉及民族政策,排除B项;材料反映的是人大代表的组成结构,未涉及人大的职能,排除C项;“人大代表包括各党派人士”只是表面现象,不是材料主旨,排除D项。

12.D 据材料可知,民政部出台政策推进城市社区建设,加强了基层治理的能力,D项正确;材料描述的是基层治理能力的提高,没有涉及居委会职能的信息,排除A项;根据材料信息,无法判定社区管理成为主流,排除B项;材料描述的是城市社区建设,没有体现协商式民主的信息,排除C项。

13.【答案】(1)成果:推翻了清王朝,结束了君主专制制度;成立中华民国;颁布《中华民国临时约法》。(3分)

原因:专制皇权思维根深蒂固;民族资本主义经济发展缓慢,资产阶级力量弱小;中国处于半殖民地半封建社会,政局不稳;共和制缺乏群众基础。(3分)

(2)探索:土地革命时期建立中华苏维埃共和国;抗日战争时期实行“三三制”;解放战争时期组建人民代表会议。(3分)

原因:土地革命时期,开辟了“工农武装割据”的道路,工农联合开展武装斗争,反抗国民政府的统治;抗日战争时期,中国社会的主要矛盾是中日民族矛盾,首要任务是团结抗战,实行“三三制”有利于团结各阶层共同抗日,巩固抗日民族统一战线;解放战争时期,主要矛盾是人民群众与国民党的专制独裁的矛盾,需要联合人民共同反抗国民党专制独裁。(3分)

【解析】第(1)问第①小问,根据材料一“而是彻底终结王朝逻辑”及所学知识可知,推翻了清王朝,结束了君主专制制度;根据材料一“开启中国现代共和政体进程的伟大革命”及所学知识可知,成立中华民国,颁布《中华民国临时约法》。第②小问,根据材料一“封建制度在中国的历史长达两千余年,帝制建构和皇权思维根深蒂固”及所学知识可得出,专制皇权思维根深蒂固;根据所学知识可得出,民族资本主义经济发展缓慢,资产阶级力量弱小;根据材料一“辛亥革命”及所学知识可得出,中国处于半殖民地半封建社会,政局不稳;根据材料一“人们对共和政体的理论认知与实践尝试,似在暗昧之中摸索”及所学知识可得出,共和制缺乏群众基础。第(2)问第①小问,根据材料二“1931年在瑞金召开的中华苏维埃第一次全国代表大会,选举产生了中华苏维埃共和国临时中央政府”可知,土地革命时期建立中华苏维埃共和国;根据材料二“参议会制度则是抗日民族统一战线下的一种特殊组织形式,采用‘三三制’原则组建抗日根据地政权”可知,抗日战争时期实行“三三制”;根据材料二“1945年,陕甘宁边区政府决定,先将乡参议会改为乡人民代表会议,作为乡级最高行政权力机关”可知,解放战争时期组建人民代表会议。第②小问,据所学分析社会主要矛盾可得出,土地革命时期,开辟了“工农武装割据”的道路,工农联合开展武装斗争,反抗国民政府的统治;抗日战争时期,中国社会的主要矛盾是中日民族矛盾,首要任务是团结抗战,实行“三三制”有利于团结各阶层共同抗日,巩固抗日民族统一战线;解放战争时期,主要矛盾是人民群众与国民党的专制独裁的矛盾,需要联合人民共同反抗国民党专制独裁。

(限时:20分钟。总分:60分)

一、选择题(每小题4分,共48分)

【基础达标】

1.辛亥革命后,资产阶级革命党人和立宪党人纷纷组织政党。据统计,截至1914年1月,全国政治性的“会”“社”“党”有300多个。影响较大的有同盟会及后来的国民党、统一党、共和党、民主党、进步党、民宪党等。政党大量出现主要是因为( )。

A.民主共和政体的建立

B.国民党在国会选举中获胜

C.议会政党政治的实行

D.资产阶级民主政治的实现

2.有学者认为,孙中山设想通过一个三段式的革命程序,即军政时期、训政时期及最后由一部新宪法来统治全国。据此可知,孙中山革命的最终政治目标是( )。

A.推翻封建统治 B.赢得民族独立

C.建立宪政民主 D.解决民生问题

3.瓦窑堡会议上,中共中央政治局决定将“苏维埃工农共和国”改为“苏维埃人民共和国”。1937年2月,中国共产党又提出将“工农民主政府”改名为“中华民国特区政府”。中共中央作出上述改动的主要依据是( )。

A.全民族抗战局面形成

B.中华民国政府组织涣散

C.中国主要矛盾的变化

D.为顺应广大人民的呼声

4.中国共产党某份文件指出:“凡军事行动已经结束,土地改革已经彻底实现……即应实行普选,召开大行政区的人民代表大会,正式选举大行政区的人民政府委员会。”该文件应发布于( )。

A.北伐战争时期 B.土地革命时期

C.全国抗战时期 D.解放战争时期

5.如图所示为20世纪50年代的一幅宣传画《建政权选好人》。该宣传画反映的重大历史事件是( )。

A.新中国成立

B.土地改革完成

C.人民代表大会制度建立

D.农业合作化运动开展

【拓展提升】

6.1913年4月8日,中华民国第一届国会开幕典礼在北京新落成的众议院议场举行。下图为1913年中华民国第一届国会议员构成基本情况图。据此可知当时( )。

A.新的共和政体就此产生

B.自由进步力量主导政治局面

C.责任内阁制已充分体现

D.政治运作带有社会转型色彩

7.(改编)中华民国成立后,1912年12月—1913年3月召开了第一届国会选举,全国参加投票选举者占全国总人口的10.5%,两院合计选举议员870人,具体情况见下图。这一现象反映了( )。

A.中华民国的社会基础坚实

B.新的政治价值观得以实践

C.多党合作的政治局面出现

D.资产阶级政党政治的成熟

8.(原创)从1931年11月到1934年1月,中央根据地进行了三次民主选举。在选举中,许多地方参加选举的人数占选民总人数的80%以上,有的地方占90%以上。妇女享有同男子平等的权利,在政府代表中一般占20%以上。这反映出当时的革命根据地( )。

A.民主政治得到了发展

B.实现了男女地位的平等

C.阶级基础得到了扩大

D.重视维护军民关系和谐

9.(原创)国民政府统治前期,根据《公务员任用法》中保留的“革命功勋”条款,国民党员可以五年升委任,七年升荐任,十年升简任。这一规定( )。

A.继承了民国初年政党政治原则

B.企图为独裁统治披上宪政外衣

C.是打着主权在民招牌实施训政

D.强化了国民党的独裁统治

10.(改编)1941年11月,陕甘宁边区召开第二届参议会第一次会议。会议经无记名秘密投票方式从39名候选人中选出18名政府委员,其中共产党员占7名,共产党人徐特立当即声明退出,经大会通过,以党外人士白文焕递补。这一做法( )。

A.有利于巩固抗日民族统一战线

B.说明徐特立对于政治不感兴趣

C.改变了抗日根据地的防御态势

D.旨在保持政权的无产阶级性质

11.下图是新中国成立以来六届全国人民代表大会代表的构成情况示意图。这一现象反映出( )。

A.民主政治的曲折发展历程

B.我国遵循民族平等的原则

C.人大取代人民政协的职能

D.人大代表包括各党派人士

12.2000年,民政部出台政策推进城市社区建设,除街道办事处和居民委员会之外,社区还出现了以业主委员会、物业管理公司以及社会非营利性公益组织为代表的新兴组织。社区各类主体都可以平等参与社区公共事务和民主决策。这反映了( )。

A.居委会职能的扩大 B.社区管理成为主流

C.协商式民主的发展 D.基层治理能力提高

二、非选择题(12分)

13.(12分)近代以来中国人民在追求民主共和的道路上不断探索。阅读材料,完成下列要求。

材料一 辛亥革命不是中国人熟悉的王朝循环,而是彻底终结王朝逻辑,开启中国现代共和政体进程的伟大革命。革命的“低烈度”与共和确立的“大业绩”为人称道,但现代共和岂是那么容易在专制土壤中扎下根来的,封建制度在中国的历史长达两千余年,帝制建构和皇权思维根深蒂固,除却不易。人们对共和政体的理论认知与实践尝试,似在暗昧之中摸索。

——摘编自任剑涛《“五四”与拯救共和》

材料二 在人民代表大会制度确立之前,中国共产党经过了几十年的探索,积累了比较丰富的实践经验。1931年在瑞金召开的中华苏维埃第一次全国代表大会,选举产生了中华苏维埃共和国临时中央政府,使工农兵代表会议制度从中央到地方得到了普遍实施。参议会制度则是抗日民族统一战线下的一种特殊组织形式,采用“三三制”原则组建抗日根据地政权。1945年,陕甘宁边区政府决定,先将乡参议会改为乡人民代表会议,作为乡级最高行政权力机关。

——摘编自郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一以及所学知识,指出辛亥革命在民主政治方面的成果,分析共和政体难以在中国扎根的原因。(6分)

(2)根据材料二概括中国共产党在新中国成立前政权建设的探索,并结合所学知识说明几个时期政权组织形式有着差异的原因。(6分)

参考答案

1.A 据材料“辛亥革命后,资产阶级革命党人和立宪党人纷纷组织政党”“截至1914年1月,全国政治性的‘会’‘社’‘党’有300多个”并结合所学知识可知,政党大量出现,主要是因为《中华民国临时约法》的颁布,宪法规定了政党的合法性,因而大量政党的出现与民主共和政体的建立存在因果关系,A项正确;材料无法体现出国民党在国会选举中获胜与政党大量出现有必然的联系,排除B项;袁世凯就任正式大总统后,政党政治名存实亡,且材料并没有关于议会制的内容,排除C项;仅政党数量的增加不能说明资产阶级民主政治的实现,排除D项。

2.C 根据材料并结合所学知识可知,作为资产阶级革命派,孙中山的最终政治目标是建立西方式的民主共和政体,即通过宪法来实现宪政民主,C项正确。

3.C 结合所学知识可知,瓦窑堡会议召开于1935年12月,此时中日之间的民族矛盾上升为中国社会的主要矛盾,为了团结抗战,中共中央作出了这些改动,故C项正确;全民族抗战始于1937年七七事变,与题干时间不符,故A项错误;题干没有提及中华民国政府的组织情况和普通民众的反应,故B、D两项错误。

4.D 根据所学可知,解放战争期间,随着战局的发展变化和解放区的日益扩大,中国共产党在政权建设上采取在解放区设置行政区的办法,巩固新兴的人民政权。东北、华北、中南、西北等行政区先后建立起来。行政区设军政委员会或人民政府,各自管辖若干省级及以下行政单位,为新中国的政权建设奠定了坚实基础。故材料所述“军事行动已经结束……召开大行政区的人民代表大会,正式选举大行政区的人民政府委员会”发生于解放战争期间,D项正确。

5.C 该宣传画名为《建政权选好人》,反映的是新中国成立后的民主政治建设——人民代表大会制度的建立,故选C项;1949年新中国成立,A项时间不符合题意,排除;土地改革完成与“建政权选好人”的选举活动无关,排除B项;农业合作化运动是指农民加入农业合作社,与选举活动无关,排除D项。

6.D 中华民国第一届国会有原清朝廷官员等传统政治力量的代表存在,体现了旧的政治势力在新的国会中仍有一定影响力,具有一定的“旧”的色彩。同时众多新的政治团体和政党的成员当选为国会议员,反映了新的政治力量在民国政治舞台上的崛起和活跃,展现出“新”的气象,因此材料体现了政治运作带有社会转型色彩,D项正确。中华民国在1912年已经建立共和政体,1913年第一届国会开幕并非共和政体产生之时,排除A项;仅由议员构成不能得出自由进步力量主导政治局面的结论,图中还有其他各类政治势力的存在,排除B项;仅由议员构成无法充分体现责任内阁制的运作,C项缺乏直接的证据支撑,排除。

7.B 根据材料“两院合计选举议员870人”以及图片中的党派名称、议员比例可知,辛亥革命后中国已经建立起了政党制度、议会选举制度等,民主观念、代议制等新的政治观得以付诸实践,B项正确;根据材料“全国参加投票选举者占全国总人口的10.5%”可知,民众的投票参与度较低,排除A项;材料只是表明多党参与竞选,未涉及党派合作,排除C项;一次国会选举的数据统计并不能说明资产阶级政党政治的成熟,排除D项。

8.A 根据材料可知,在中央革命根据地政权中,地方代表占特别大的比例,妇女代表的比例有了很大的提升,这表明革命根据地民主政治得到发展,A项正确;B项表述过于绝对,排除;当时革命根据地的阶级基础并未扩大,依然是工农阶级,排除C项;材料并未体现军民关系,排除D项。

9.D 国民政府统治前期,《公务员任用法》中给予了国民党员特殊晋升条款,使得国民党员在公务员队伍中占比较大,这有利于强化国民党在政府机构中的主导地位,强化国民党的独裁统治,故选D项;民国初年的政党政治在北洋政府统治下已经名存实亡,国民政府统治时期实行的是独裁专制,不是政党政治,故A项错误;企图为独裁统治披上宪政外衣的是1948年“国民大会”的召开,故B项错误;国民政府的该条款体现的是训政,但抛开了主权在民的原则,故C项错误。

10.A 据材料并结合所学“三三制”原则可知,1941年正值抗战时期,陕甘宁边区通过“三三制”原则,与党外人士实行民主合作,这有利于抗日民族统一战线的巩固和发展,故选A项。

11.A 根据示意图并结合所学可知,在中国共产党领导的多党合作和政治协商制度下,在我国最高权力机构——全国人民代表大会中,民主党派和无党派人士的占比在1954年到1983年呈现下降趋势,这表明我国的民主政治曲折发展,故选A项;材料反映的是我国的政党制度,未涉及民族政策,排除B项;材料反映的是人大代表的组成结构,未涉及人大的职能,排除C项;“人大代表包括各党派人士”只是表面现象,不是材料主旨,排除D项。

12.D 据材料可知,民政部出台政策推进城市社区建设,加强了基层治理的能力,D项正确;材料描述的是基层治理能力的提高,没有涉及居委会职能的信息,排除A项;根据材料信息,无法判定社区管理成为主流,排除B项;材料描述的是城市社区建设,没有体现协商式民主的信息,排除C项。

13.【答案】(1)成果:推翻了清王朝,结束了君主专制制度;成立中华民国;颁布《中华民国临时约法》。(3分)

原因:专制皇权思维根深蒂固;民族资本主义经济发展缓慢,资产阶级力量弱小;中国处于半殖民地半封建社会,政局不稳;共和制缺乏群众基础。(3分)

(2)探索:土地革命时期建立中华苏维埃共和国;抗日战争时期实行“三三制”;解放战争时期组建人民代表会议。(3分)

原因:土地革命时期,开辟了“工农武装割据”的道路,工农联合开展武装斗争,反抗国民政府的统治;抗日战争时期,中国社会的主要矛盾是中日民族矛盾,首要任务是团结抗战,实行“三三制”有利于团结各阶层共同抗日,巩固抗日民族统一战线;解放战争时期,主要矛盾是人民群众与国民党的专制独裁的矛盾,需要联合人民共同反抗国民党专制独裁。(3分)

【解析】第(1)问第①小问,根据材料一“而是彻底终结王朝逻辑”及所学知识可知,推翻了清王朝,结束了君主专制制度;根据材料一“开启中国现代共和政体进程的伟大革命”及所学知识可知,成立中华民国,颁布《中华民国临时约法》。第②小问,根据材料一“封建制度在中国的历史长达两千余年,帝制建构和皇权思维根深蒂固”及所学知识可得出,专制皇权思维根深蒂固;根据所学知识可得出,民族资本主义经济发展缓慢,资产阶级力量弱小;根据材料一“辛亥革命”及所学知识可得出,中国处于半殖民地半封建社会,政局不稳;根据材料一“人们对共和政体的理论认知与实践尝试,似在暗昧之中摸索”及所学知识可得出,共和制缺乏群众基础。第(2)问第①小问,根据材料二“1931年在瑞金召开的中华苏维埃第一次全国代表大会,选举产生了中华苏维埃共和国临时中央政府”可知,土地革命时期建立中华苏维埃共和国;根据材料二“参议会制度则是抗日民族统一战线下的一种特殊组织形式,采用‘三三制’原则组建抗日根据地政权”可知,抗日战争时期实行“三三制”;根据材料二“1945年,陕甘宁边区政府决定,先将乡参议会改为乡人民代表会议,作为乡级最高行政权力机关”可知,解放战争时期组建人民代表会议。第②小问,据所学分析社会主要矛盾可得出,土地革命时期,开辟了“工农武装割据”的道路,工农联合开展武装斗争,反抗国民政府的统治;抗日战争时期,中国社会的主要矛盾是中日民族矛盾,首要任务是团结抗战,实行“三三制”有利于团结各阶层共同抗日,巩固抗日民族统一战线;解放战争时期,主要矛盾是人民群众与国民党的专制独裁的矛盾,需要联合人民共同反抗国民党专制独裁。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理