第4课 中国历代变法和改革 同步作业(含解析) 2025-2026学年统编版高中历史选择必修1

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 同步作业(含解析) 2025-2026学年统编版高中历史选择必修1 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 22.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 20:11:15 | ||

图片预览

文档简介

第4课 中国历代变法和改革

(限时:20分钟。总分:60分)

一、选择题(每小题4分,共48分)

【基础达标】

1.史载:“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”,“事末利及怠而贫者,举以为收孥”。这些内容反映的治国方略是( )。

A.重农抑商 B.奖励军功

C.工商皆本 D.以民为本

2.据学者统计,1070—1076年,除垦荒和疏浚河道外,全国兴修水利工程就有1万多处,灌溉民田共360万亩,官田19万亩。出现上述现象的原因可能是( )。

A.北民南迁,劳力增加 B.王安石变法的推动

C.农民人身束缚减弱 D.庆历新政全面推广

3.明朝内阁首辅张居正大力整肃吏治,裁减开支,清丈土地,改革税制,使国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和。但其去世后,家被抄,诸子或自杀,或被充军。张居正家族如此结局,主要缘于( )。

A.其改革触犯了官僚地主的利益

B.其改革损害了宦官集团的利益

C.其改革改变了明内阁参政体制

D.明神宗一直厌恶张居正

4.19世纪70年代初,日本派遣伊藤博文等官员赴欧美考察,声称“移此开明之风于我国,将使我国国民迅速进步至同等化域”;1905年,中国以载泽为首的五大臣赴东西洋考察,声称“考求一切政治,以期择善而从”。中日派遣出洋考察团,其目的在于( )。

A.师夷长技 B.变法图强

C.移风易俗 D.君主立宪

5.有学者指出,从维新派本身寻求失败的原因,是从枝节上来找,自然进入了误区;从中国社会本身去考察,才可能合理地解释变法为什么失败。该学者认为戊戌变法失败的原因在于( )。

A.变法缺乏坚强的组织领导,脱离群众

B.变法措施过于全面,内容过于激进

C.有利于改革成功的社会环境尚未形成

D.袁世凯告密直接导致戊戌变法发生

【拓展提升】

6.(改编)成书于6世纪的《洛阳伽蓝记》记载:南方的汉人认为“自晋、宋以来,号洛阳为荒土”。到北魏后期,他们不得不承认“衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜”,感叹“北人安可不重”。南方汉人看法的转变说明( )。

A.南北经济趋于平衡

B.儒家地位动摇

C.北方少数民族封建化加深

D.文化中心北移

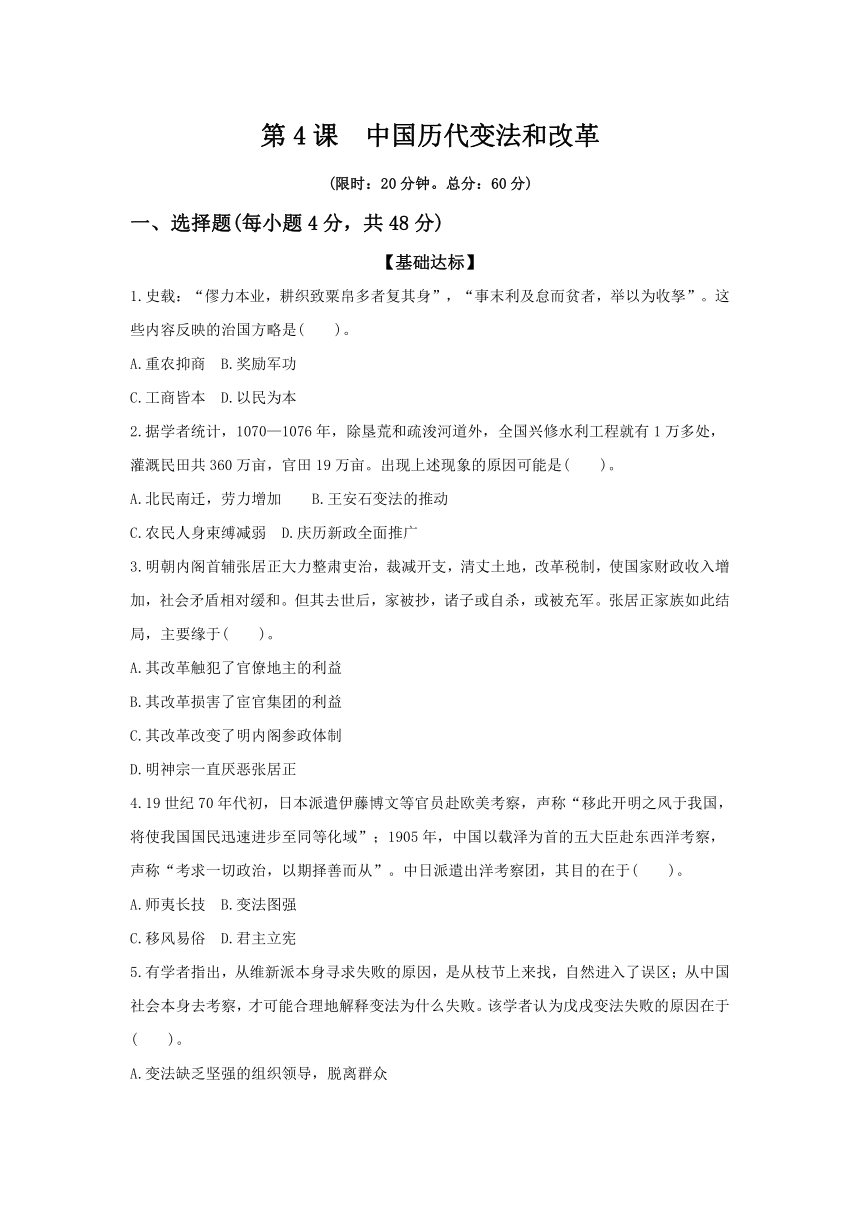

7.(原创)下表所示是万历元年到万历四年准备皇帝大婚期间(1573—1576年),张居正与部院科道诸臣涉及宫廷内容的部分进谏情况。

时间 部门 内容 结果

元年三月 户部 反对增供用库黄蜡 不从

元年五月 工部 反对内织染局额外增加上供物品的生产原料 同意

元年十一月 光禄寺 请停造供应器皿 同意

二年二月 工部 反对织染所增添蓝靛物料 同意

四年六月 工科 停止内织染局苏杭织造 减1/3

四年六月 户科 停止大婚用金珠、宝石等采买 不从

由材料可知,张居正改革( )。

A.增强了内阁对皇权的制约

B.有意打击民营手工业发展

C.成功压缩了宫廷的财政规模

D.抑制宫廷消费缓解财政紧张

8.有学者指出:“百日维新,表面如火如荼,实皆纸上文章。……张之洞,且特着(著)《劝学篇》,以矫维新人士过激之论,而京中则新旧僵持之局已成。维新诸健者,皆书生,更事少……终为袁所卖,而一败涂地。”他认为变法的缺陷在于( )。

A.采取自上而下的方式 B.变法内容贪大求全

C.缺乏充分的思想动员 D.改革措施不务实际

9.人们常说,在探索挽救民族危亡的道路上,戊戌维新运动首次把中国人学习西方的过程从技术层面拓展到了政治体制层面,表现了向西方学习的深化。可以用来说明这一论断的是维新派( )。

A.提出“师夷之长技以制夷”

B.提议改革官僚制度

C.呼吁“扶清灭洋”

D.号召奖励技术发明

10.1901年,清政府宣布将“通商惠工”作为基本国策;1903年,清政府成立了商部,同时参照英、日商法,制定了中国第一部具有商法性质的《商律》,还根据商人出资办实业的情况给予他们相当的官衔。这说明( )。

A.朝廷开始放宽对民间办厂的限制

B.清末新政期间进行了政策调整

C.晚清政府用法治取代了人治

D.民族资产阶级登上历史舞台

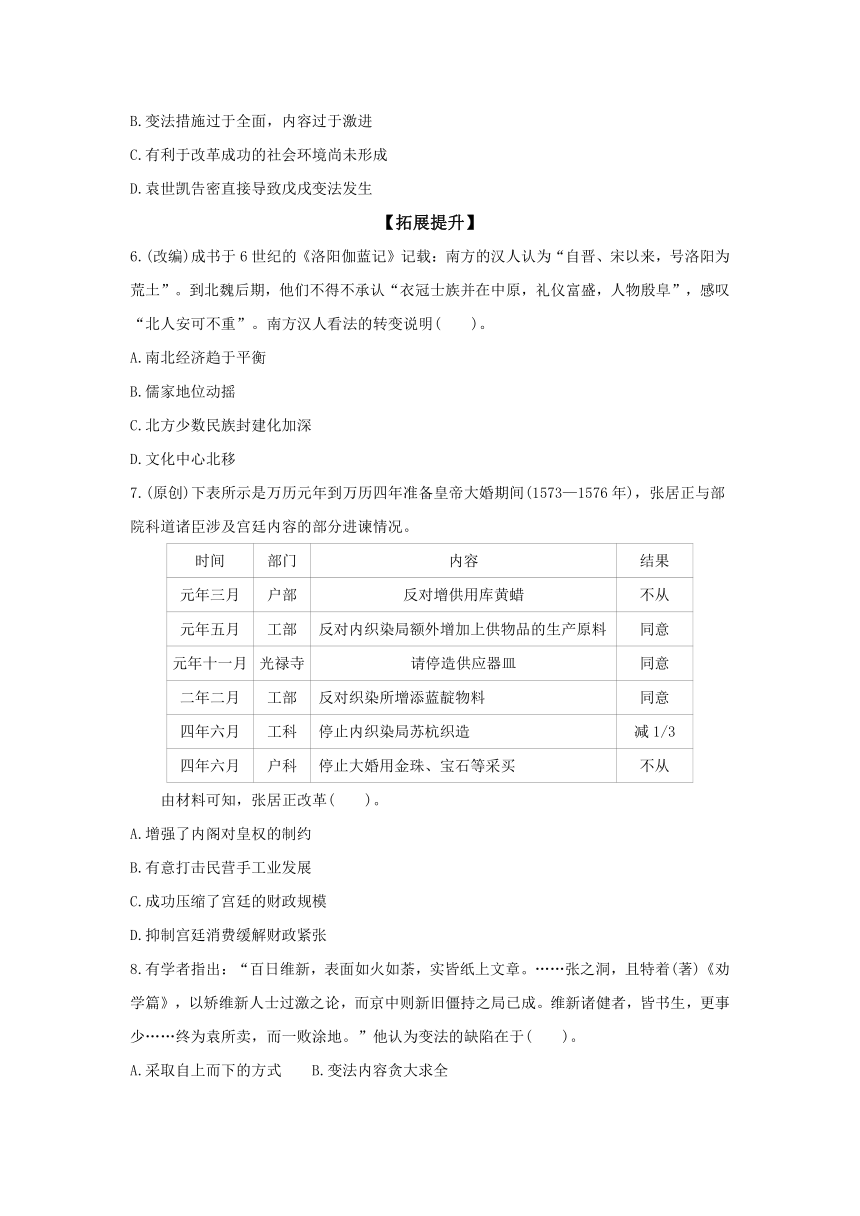

11.下表反映了改革开放后中国农村土地权力归置的变化。该变化( )。

时期 土地权力归置 效果

改革开放初期 所有权归集体,承包经营权归农户 有效解决了农民的温饱问题

进入21世纪后 所有权归集体,承包权与经营权分置并行 推动了农业的规模化生产

A.体现改革开放的不断深化

B.促进了农村生产关系的质变

C.旨在推行农业集体化道路

D.冲击了家庭联产承包责任制

12.1983年10月,中共中央、国务院发出《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,要求有领导、有步骤地实行政社分开,建立乡政府,同时按乡建立乡党委;由村民民主选举产生村民委员会,村委会统管村级生产建设工作。这一举措适应了( )。

A.农村经济体制改革的要求

B.实行政企分开的要求

C.人民公社化运动的需求

D.扩大对外开放的需求

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读下列材料,完成要求。

材料一 秦孝公以商鞅为左庶长,实施变法。“为田开阡陌封疆”“民有二男以上不分异者,倍其赋”“令民父子兄弟同室内息者为禁”。商鞅变法从阶级结构、政治文化、外部环境三个方面推动了社会转型。

——摘编自何彬《社会转型视角下的商鞅变法》

材料二 对孝文帝汉化问题,史学界存在着不同的观点:

观点一 拓跋宏是中国历史上第一个也是唯一一个自觉的、坚定的、比较彻底地推行汉化的少数民族统治者。他推行的以封建化为实质的汉化,是一种使少数民族文明进步的历史运动

观点二 孝文帝的汉化学来的主要是汉人的繁缛腐朽,吸收的多是汉文化的糟粕,丢掉的却是鲜卑族的勇武质朴的特点和长处,因此是迂腐的汉化

——摘编自景有泉《近年来北魏孝文帝改革研究综述》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出商鞅变法推动社会转型的含义、改革内容和作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对孝文帝汉化政策的认识。(6分)

参考答案

1.A 据材料并结合所学可知,材料中的“本业”是指农业,“末”是指商业,这反映的是商鞅变法时期实行的重农抑商政策,A项正确;材料体现的是奖励耕织,没有涉及奖励在战争中立军功者,排除B项;工商皆本的思想出现于明末清初,与商鞅变法的时间不符,排除C项;材料并没有涉及对百姓的态度,排除D项。

2.B 根据材料和所学知识可知,王安石变法中推行农田水利法,有利于水利工程的兴修,B项正确。

3.A 根据材料可知,张居正是明朝的改革家,其死后家庭的遭遇主要是因为其改革触动了统治阶级的利益,故A项正确。作为封建王朝的明朝,统治基础是地主阶级,而不是宦官,故B项错误;张居正的改革并未改变明朝内阁参政体制,故C项错误;D项说法过于绝对,故错误。

4.B 据材料可知,中日派遣出洋考察团的目的是学习外国的先进技术和经验来变法图强,B项正确;出洋考察学习西方技术是实现变法图强的手段,排除A项;C、D两项都不是其目的,排除。

5.C 据材料可知,“从中国社会本身去考察”指的是从社会经济、政治、思想等角度进行综合分析,结合所学可知,当时中国不具备改革成功的社会环境,C项正确;A、B两项都从维新派本身寻求失败的原因,排除;D项表述不符合史实,袁世凯告密是导致戊戌政变发生的原因之一,排除D项。

6.C 北魏后期,洛阳地区“衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜”,这说明北方在北魏孝文帝改革后,少数民族封建化程度加深,接受了汉族的文化和礼仪制度,使得南方汉人对北方的看法发生转变,C项正确。

7.D 结合所学知识和材料可以看出,张居正改革期间,多次反对宫廷奢侈消费,这是面对府库空虚问题采取的重要措施之一,D项正确;明朝内阁并不能对皇权进行制约,A项不符合史实,排除;从材料信息中不能看出为宫廷提供物品的是官营手工业还是民营手工业,排除B项;材料只反映了部分情况,据此不能推理出“成功压缩了宫廷的财政规模”这一结论,只能说一定程度上压缩了宫廷消费,排除C项。

8.D 根据材料“百日维新,表面如火如荼,实皆纸上文章”可知,该学者认为百日维新很多措施都是纸上文章,说明改革措施不切实际,D项正确;材料没有涉及改革采取自上而下的方式,排除A项;材料虽然涉及变法内容不务实际,但并没有提及改革具体内容贪大求全,排除B项;虽然缺乏充分的思想动员是维新变法的局限,但这在材料中没有体现,排除C项。

9.B 据材料“戊戌维新运动首次把中国人学习西方的过程从技术层面拓展到了政治体制层面”可知,戊戌变法在政治层面进行了改革,结合所学知识可知,戊戌变法中维新派提议改革官僚制度,B项正确;据所学知识可知,提出“师夷之长技以制夷”的是地主阶级抵抗派,排除A项;呼吁“扶清灭洋”的是义和团,排除C项;号召奖励技术发明是经济技术层面的内容,并非政治制度层面,排除D项。

10.B 材料中“通商惠工”的基本国策以及成立商部等措施,体现了清政府对商业发展的重视,说明清政府对传统的重农抑商政策进行了调整,故选B项;材料并未反映清政府在其他时期对民间办厂的态度,因此“开始”一词无从体现,排除A项;材料中的措施是经济措施,而非政治措施,无法体现晚清政府用法治取代人治,排除C项;民族资产阶级登上历史舞台的标志是戊戌维新运动的兴起,D项与材料时间不符,排除。

11.A 根据材料信息可知,从实行家庭联产承包责任制到允许农民流转土地承包经营权,实行三权分置,这些措施都有利于农村的经济体制改革的不断深化,A项正确;该变化体现的是改革开放的不断深化,并未促进农村生产关系发生质变,排除B项;这一变化的目的是发展农村生产力,C项不符合材料主旨,排除;家庭联产承包责任制依旧实行,并未受到冲击,材料所述是经济体制改革的深化和发展,排除D项。

12.A 根据材料和所学可知,随着农村经济体制的改革,农村政社合一的体制无法适应农村经济的发展,同时1982年通过的新宪法已明确规定在农村建立乡政府,实行政社分开。为改变农村党政不分、政社不分的状况,1983年10月,中共中央、国务院发出《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,要求各地有领导、有步骤地搞好农村政社分开改革,因此A项正确;政企分开与国有企业改革有关,排除B项;该措施针对的是人民公社化的弊端,排除C项;材料强调的是国内改革,而非对外开放,排除D项。

13.【答案】(1)含义:由奴隶社会向封建社会转型。

内容:废除井田制,实行封建土地私有制;强制分家;重农抑商,奖励耕战;实行军功爵制;推行县制。

作用:使秦国实现了富国强兵,为秦统一全国奠定了基础。(6分)

(2)认识:孝文帝的汉化政策,既有积极的一面,也有消极的一面。一方面,孝文帝汉化改革顺应了北方民族交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了坚实的基础。另一方面,孝文帝汉化改革,丢掉了鲜卑族的勇武质朴,削弱了北魏的军事力量;全盘汉化使得鲜卑贵族迅速腐化,严重销蚀了北魏统治者的锐气与活力。(6分)

【解析】第(1)问第①小问,结合所学可知,商鞅变法使秦国实现了社会转型,主要指的是由奴隶社会向封建社会转型。第②小问,据材料“为田开阡陌封疆”可知,废除井田制,实行封建土地私有制。据材料“民有二男以上不分异者,倍其赋”可知,强制分家。结合所学可知,实行重农抑商政策,奖励耕战;按军功授爵,实行军功爵制;在地方行政制度上,推行县制。第③小问,结合所学可得出商鞅变法使秦国实现了富国强兵,为秦统一全国奠定了基础。第(2)问,需从正反两方面作答。孝文帝的汉化政策,既有积极的一面,也有消极的一面。一方面,据材料“他推行的以封建化为实质的汉化,是一种使少数民族文明进步的历史运动”可知,孝文帝汉化改革顺应了北方民族交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了坚实的基础。另一方面,据材料“孝文帝的汉化学来的主要是汉人的繁缛腐朽,吸收的多是汉文化的糟粕,丢掉的却是鲜卑族的勇武质朴的特点和长处,因此是迂腐的汉化”可知,孝文帝汉化改革,丢掉了鲜卑族的勇武质朴,削弱了北魏的军事力量;全盘汉化使得鲜卑贵族迅速腐化,严重销蚀了北魏统治者的锐气与活力。

(限时:20分钟。总分:60分)

一、选择题(每小题4分,共48分)

【基础达标】

1.史载:“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身”,“事末利及怠而贫者,举以为收孥”。这些内容反映的治国方略是( )。

A.重农抑商 B.奖励军功

C.工商皆本 D.以民为本

2.据学者统计,1070—1076年,除垦荒和疏浚河道外,全国兴修水利工程就有1万多处,灌溉民田共360万亩,官田19万亩。出现上述现象的原因可能是( )。

A.北民南迁,劳力增加 B.王安石变法的推动

C.农民人身束缚减弱 D.庆历新政全面推广

3.明朝内阁首辅张居正大力整肃吏治,裁减开支,清丈土地,改革税制,使国家财政收入增加,社会矛盾相对缓和。但其去世后,家被抄,诸子或自杀,或被充军。张居正家族如此结局,主要缘于( )。

A.其改革触犯了官僚地主的利益

B.其改革损害了宦官集团的利益

C.其改革改变了明内阁参政体制

D.明神宗一直厌恶张居正

4.19世纪70年代初,日本派遣伊藤博文等官员赴欧美考察,声称“移此开明之风于我国,将使我国国民迅速进步至同等化域”;1905年,中国以载泽为首的五大臣赴东西洋考察,声称“考求一切政治,以期择善而从”。中日派遣出洋考察团,其目的在于( )。

A.师夷长技 B.变法图强

C.移风易俗 D.君主立宪

5.有学者指出,从维新派本身寻求失败的原因,是从枝节上来找,自然进入了误区;从中国社会本身去考察,才可能合理地解释变法为什么失败。该学者认为戊戌变法失败的原因在于( )。

A.变法缺乏坚强的组织领导,脱离群众

B.变法措施过于全面,内容过于激进

C.有利于改革成功的社会环境尚未形成

D.袁世凯告密直接导致戊戌变法发生

【拓展提升】

6.(改编)成书于6世纪的《洛阳伽蓝记》记载:南方的汉人认为“自晋、宋以来,号洛阳为荒土”。到北魏后期,他们不得不承认“衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜”,感叹“北人安可不重”。南方汉人看法的转变说明( )。

A.南北经济趋于平衡

B.儒家地位动摇

C.北方少数民族封建化加深

D.文化中心北移

7.(原创)下表所示是万历元年到万历四年准备皇帝大婚期间(1573—1576年),张居正与部院科道诸臣涉及宫廷内容的部分进谏情况。

时间 部门 内容 结果

元年三月 户部 反对增供用库黄蜡 不从

元年五月 工部 反对内织染局额外增加上供物品的生产原料 同意

元年十一月 光禄寺 请停造供应器皿 同意

二年二月 工部 反对织染所增添蓝靛物料 同意

四年六月 工科 停止内织染局苏杭织造 减1/3

四年六月 户科 停止大婚用金珠、宝石等采买 不从

由材料可知,张居正改革( )。

A.增强了内阁对皇权的制约

B.有意打击民营手工业发展

C.成功压缩了宫廷的财政规模

D.抑制宫廷消费缓解财政紧张

8.有学者指出:“百日维新,表面如火如荼,实皆纸上文章。……张之洞,且特着(著)《劝学篇》,以矫维新人士过激之论,而京中则新旧僵持之局已成。维新诸健者,皆书生,更事少……终为袁所卖,而一败涂地。”他认为变法的缺陷在于( )。

A.采取自上而下的方式 B.变法内容贪大求全

C.缺乏充分的思想动员 D.改革措施不务实际

9.人们常说,在探索挽救民族危亡的道路上,戊戌维新运动首次把中国人学习西方的过程从技术层面拓展到了政治体制层面,表现了向西方学习的深化。可以用来说明这一论断的是维新派( )。

A.提出“师夷之长技以制夷”

B.提议改革官僚制度

C.呼吁“扶清灭洋”

D.号召奖励技术发明

10.1901年,清政府宣布将“通商惠工”作为基本国策;1903年,清政府成立了商部,同时参照英、日商法,制定了中国第一部具有商法性质的《商律》,还根据商人出资办实业的情况给予他们相当的官衔。这说明( )。

A.朝廷开始放宽对民间办厂的限制

B.清末新政期间进行了政策调整

C.晚清政府用法治取代了人治

D.民族资产阶级登上历史舞台

11.下表反映了改革开放后中国农村土地权力归置的变化。该变化( )。

时期 土地权力归置 效果

改革开放初期 所有权归集体,承包经营权归农户 有效解决了农民的温饱问题

进入21世纪后 所有权归集体,承包权与经营权分置并行 推动了农业的规模化生产

A.体现改革开放的不断深化

B.促进了农村生产关系的质变

C.旨在推行农业集体化道路

D.冲击了家庭联产承包责任制

12.1983年10月,中共中央、国务院发出《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,要求有领导、有步骤地实行政社分开,建立乡政府,同时按乡建立乡党委;由村民民主选举产生村民委员会,村委会统管村级生产建设工作。这一举措适应了( )。

A.农村经济体制改革的要求

B.实行政企分开的要求

C.人民公社化运动的需求

D.扩大对外开放的需求

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读下列材料,完成要求。

材料一 秦孝公以商鞅为左庶长,实施变法。“为田开阡陌封疆”“民有二男以上不分异者,倍其赋”“令民父子兄弟同室内息者为禁”。商鞅变法从阶级结构、政治文化、外部环境三个方面推动了社会转型。

——摘编自何彬《社会转型视角下的商鞅变法》

材料二 对孝文帝汉化问题,史学界存在着不同的观点:

观点一 拓跋宏是中国历史上第一个也是唯一一个自觉的、坚定的、比较彻底地推行汉化的少数民族统治者。他推行的以封建化为实质的汉化,是一种使少数民族文明进步的历史运动

观点二 孝文帝的汉化学来的主要是汉人的繁缛腐朽,吸收的多是汉文化的糟粕,丢掉的却是鲜卑族的勇武质朴的特点和长处,因此是迂腐的汉化

——摘编自景有泉《近年来北魏孝文帝改革研究综述》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出商鞅变法推动社会转型的含义、改革内容和作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对孝文帝汉化政策的认识。(6分)

参考答案

1.A 据材料并结合所学可知,材料中的“本业”是指农业,“末”是指商业,这反映的是商鞅变法时期实行的重农抑商政策,A项正确;材料体现的是奖励耕织,没有涉及奖励在战争中立军功者,排除B项;工商皆本的思想出现于明末清初,与商鞅变法的时间不符,排除C项;材料并没有涉及对百姓的态度,排除D项。

2.B 根据材料和所学知识可知,王安石变法中推行农田水利法,有利于水利工程的兴修,B项正确。

3.A 根据材料可知,张居正是明朝的改革家,其死后家庭的遭遇主要是因为其改革触动了统治阶级的利益,故A项正确。作为封建王朝的明朝,统治基础是地主阶级,而不是宦官,故B项错误;张居正的改革并未改变明朝内阁参政体制,故C项错误;D项说法过于绝对,故错误。

4.B 据材料可知,中日派遣出洋考察团的目的是学习外国的先进技术和经验来变法图强,B项正确;出洋考察学习西方技术是实现变法图强的手段,排除A项;C、D两项都不是其目的,排除。

5.C 据材料可知,“从中国社会本身去考察”指的是从社会经济、政治、思想等角度进行综合分析,结合所学可知,当时中国不具备改革成功的社会环境,C项正确;A、B两项都从维新派本身寻求失败的原因,排除;D项表述不符合史实,袁世凯告密是导致戊戌政变发生的原因之一,排除D项。

6.C 北魏后期,洛阳地区“衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜”,这说明北方在北魏孝文帝改革后,少数民族封建化程度加深,接受了汉族的文化和礼仪制度,使得南方汉人对北方的看法发生转变,C项正确。

7.D 结合所学知识和材料可以看出,张居正改革期间,多次反对宫廷奢侈消费,这是面对府库空虚问题采取的重要措施之一,D项正确;明朝内阁并不能对皇权进行制约,A项不符合史实,排除;从材料信息中不能看出为宫廷提供物品的是官营手工业还是民营手工业,排除B项;材料只反映了部分情况,据此不能推理出“成功压缩了宫廷的财政规模”这一结论,只能说一定程度上压缩了宫廷消费,排除C项。

8.D 根据材料“百日维新,表面如火如荼,实皆纸上文章”可知,该学者认为百日维新很多措施都是纸上文章,说明改革措施不切实际,D项正确;材料没有涉及改革采取自上而下的方式,排除A项;材料虽然涉及变法内容不务实际,但并没有提及改革具体内容贪大求全,排除B项;虽然缺乏充分的思想动员是维新变法的局限,但这在材料中没有体现,排除C项。

9.B 据材料“戊戌维新运动首次把中国人学习西方的过程从技术层面拓展到了政治体制层面”可知,戊戌变法在政治层面进行了改革,结合所学知识可知,戊戌变法中维新派提议改革官僚制度,B项正确;据所学知识可知,提出“师夷之长技以制夷”的是地主阶级抵抗派,排除A项;呼吁“扶清灭洋”的是义和团,排除C项;号召奖励技术发明是经济技术层面的内容,并非政治制度层面,排除D项。

10.B 材料中“通商惠工”的基本国策以及成立商部等措施,体现了清政府对商业发展的重视,说明清政府对传统的重农抑商政策进行了调整,故选B项;材料并未反映清政府在其他时期对民间办厂的态度,因此“开始”一词无从体现,排除A项;材料中的措施是经济措施,而非政治措施,无法体现晚清政府用法治取代人治,排除C项;民族资产阶级登上历史舞台的标志是戊戌维新运动的兴起,D项与材料时间不符,排除。

11.A 根据材料信息可知,从实行家庭联产承包责任制到允许农民流转土地承包经营权,实行三权分置,这些措施都有利于农村的经济体制改革的不断深化,A项正确;该变化体现的是改革开放的不断深化,并未促进农村生产关系发生质变,排除B项;这一变化的目的是发展农村生产力,C项不符合材料主旨,排除;家庭联产承包责任制依旧实行,并未受到冲击,材料所述是经济体制改革的深化和发展,排除D项。

12.A 根据材料和所学可知,随着农村经济体制的改革,农村政社合一的体制无法适应农村经济的发展,同时1982年通过的新宪法已明确规定在农村建立乡政府,实行政社分开。为改变农村党政不分、政社不分的状况,1983年10月,中共中央、国务院发出《关于实行政社分开建立乡政府的通知》,要求各地有领导、有步骤地搞好农村政社分开改革,因此A项正确;政企分开与国有企业改革有关,排除B项;该措施针对的是人民公社化的弊端,排除C项;材料强调的是国内改革,而非对外开放,排除D项。

13.【答案】(1)含义:由奴隶社会向封建社会转型。

内容:废除井田制,实行封建土地私有制;强制分家;重农抑商,奖励耕战;实行军功爵制;推行县制。

作用:使秦国实现了富国强兵,为秦统一全国奠定了基础。(6分)

(2)认识:孝文帝的汉化政策,既有积极的一面,也有消极的一面。一方面,孝文帝汉化改革顺应了北方民族交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了坚实的基础。另一方面,孝文帝汉化改革,丢掉了鲜卑族的勇武质朴,削弱了北魏的军事力量;全盘汉化使得鲜卑贵族迅速腐化,严重销蚀了北魏统治者的锐气与活力。(6分)

【解析】第(1)问第①小问,结合所学可知,商鞅变法使秦国实现了社会转型,主要指的是由奴隶社会向封建社会转型。第②小问,据材料“为田开阡陌封疆”可知,废除井田制,实行封建土地私有制。据材料“民有二男以上不分异者,倍其赋”可知,强制分家。结合所学可知,实行重农抑商政策,奖励耕战;按军功授爵,实行军功爵制;在地方行政制度上,推行县制。第③小问,结合所学可得出商鞅变法使秦国实现了富国强兵,为秦统一全国奠定了基础。第(2)问,需从正反两方面作答。孝文帝的汉化政策,既有积极的一面,也有消极的一面。一方面,据材料“他推行的以封建化为实质的汉化,是一种使少数民族文明进步的历史运动”可知,孝文帝汉化改革顺应了北方民族交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了坚实的基础。另一方面,据材料“孝文帝的汉化学来的主要是汉人的繁缛腐朽,吸收的多是汉文化的糟粕,丢掉的却是鲜卑族的勇武质朴的特点和长处,因此是迂腐的汉化”可知,孝文帝汉化改革,丢掉了鲜卑族的勇武质朴,削弱了北魏的军事力量;全盘汉化使得鲜卑贵族迅速腐化,严重销蚀了北魏统治者的锐气与活力。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理