第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 同步作业(含解析) 2025-2026学年统编版高中历史选择必修1

文档属性

| 名称 | 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 同步作业(含解析) 2025-2026学年统编版高中历史选择必修1 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 45.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 20:12:01 | ||

图片预览

文档简介

第7课 近代以来中国的官员选拔与管理

(限时:20分钟。总分:60分)

一、选择题(每小题4分,共48分)

【基础达标】

1.1905年,光绪帝诏准立停科举之奏;1906年起,所有乡试、会试一律停止,责令各地遍设新式学堂,学堂考试合格毕业者,仍给予贡生、举人、进士等出身。这一现象说明清末考试与选官体制( )。

A.体现民主内涵 B.处于转型阶段

C.推动官制完善 D.沿用科举体制

2.下图是1907年绘制的两江师范学堂全图。两江师范学堂是中国近代最早设立的师范学校之一,其设立的直接相关背景是( )。

A.洋务运动进行 B.戊戌变法开始

C.教育制度改革 D.民族危机加深

3.甄别是北洋政府时期选拔官员的主要方式之一,是指对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任。这一做法旨在( )。

A.完善文官考试制度 B.保持行政的稳定性

C.选拔经世济民之才 D.加快民主政治建设

4.1935年第三届高等文官考试,因“国际法”试卷中,将“地役”一词误印为“地域”,一字之差,担任这届典试委员会委员长的考试院副院长钮永建被罚俸一个月,考试院院长戴季陶与考选委员会委员长王用宾也分别受到处分,形成轰动一时的“一字风波”。这体现了南京国民政府时期文官考试制度的( )。

A.纪律严明 B.公平公正

C.开放平等 D.注重程序

5.由党制定干部工作的路线、方针、政策;由各级党委管理和推荐重要干部,加强领导班子和干部队伍建设;党指导干部人事制度改革,改进党管干部方法,努力实现干部工作的制度化、规范化、科学化。由此可见,中国特色社会主义干部管理制度的根本原则是( )。

A.公开考试 B.德才兼备

C.分类管理 D.党管干部

【拓展提升】

6.19世纪七八十年代,清政府认为留学生只是通夷言、识夷字;20世纪初,清政府专门组织留学生考试,根据考试结果赐予其进士、举人出身,并分配相应的官职。这一变化说明当时( )。

A.传统选官制度不合时宜

B.赴欧美留学的风气日盛

C.新式教育体制全面确立

D.清政府的统治危机四伏

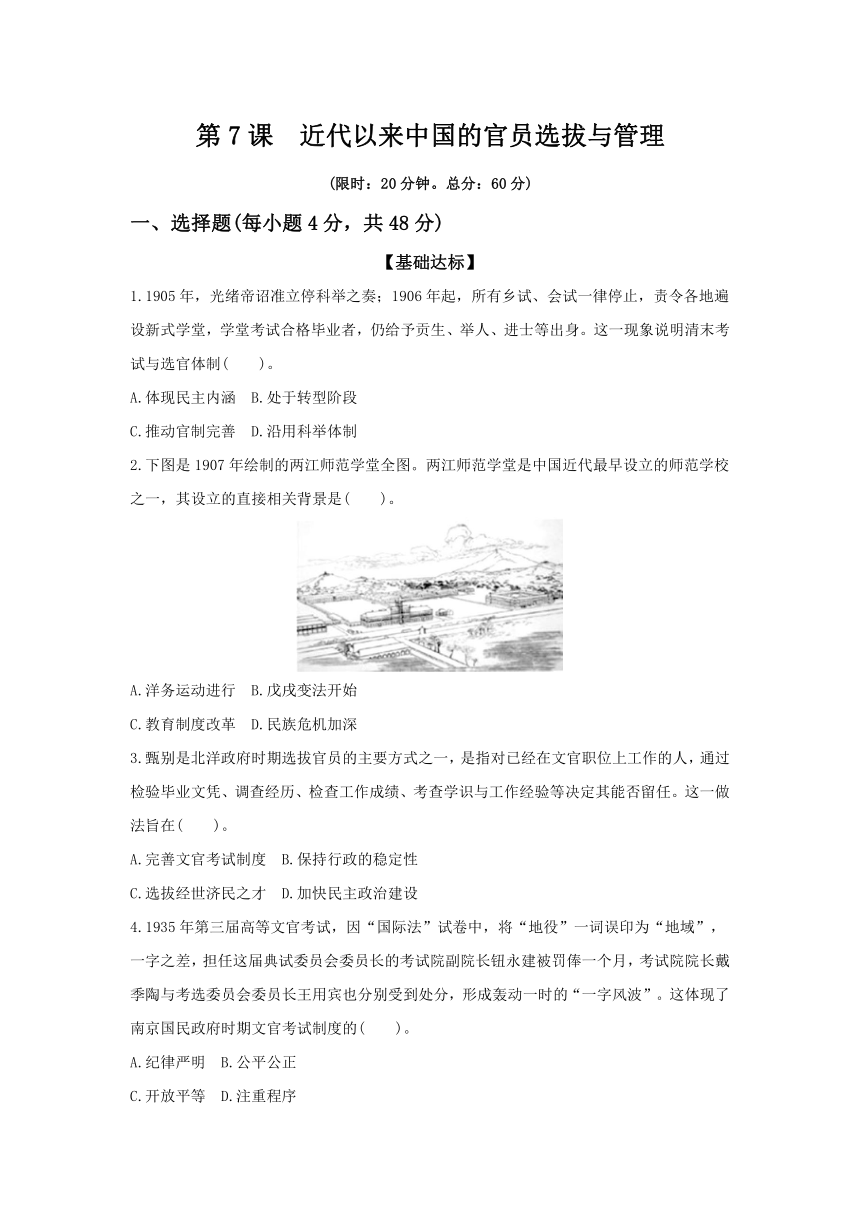

7.下表中现象出现的主要原因是( )。

年份 新式学堂数/所 在校学生数/人

1904年 4 467 68 475

1906年 23 862 545 338

1908年 47 995 1 300 739

1910年 42 966 1 285 496

A.政府政策的调整 B.民族工业的发展

C.“西学东渐”的深入 D.知识分子的推动

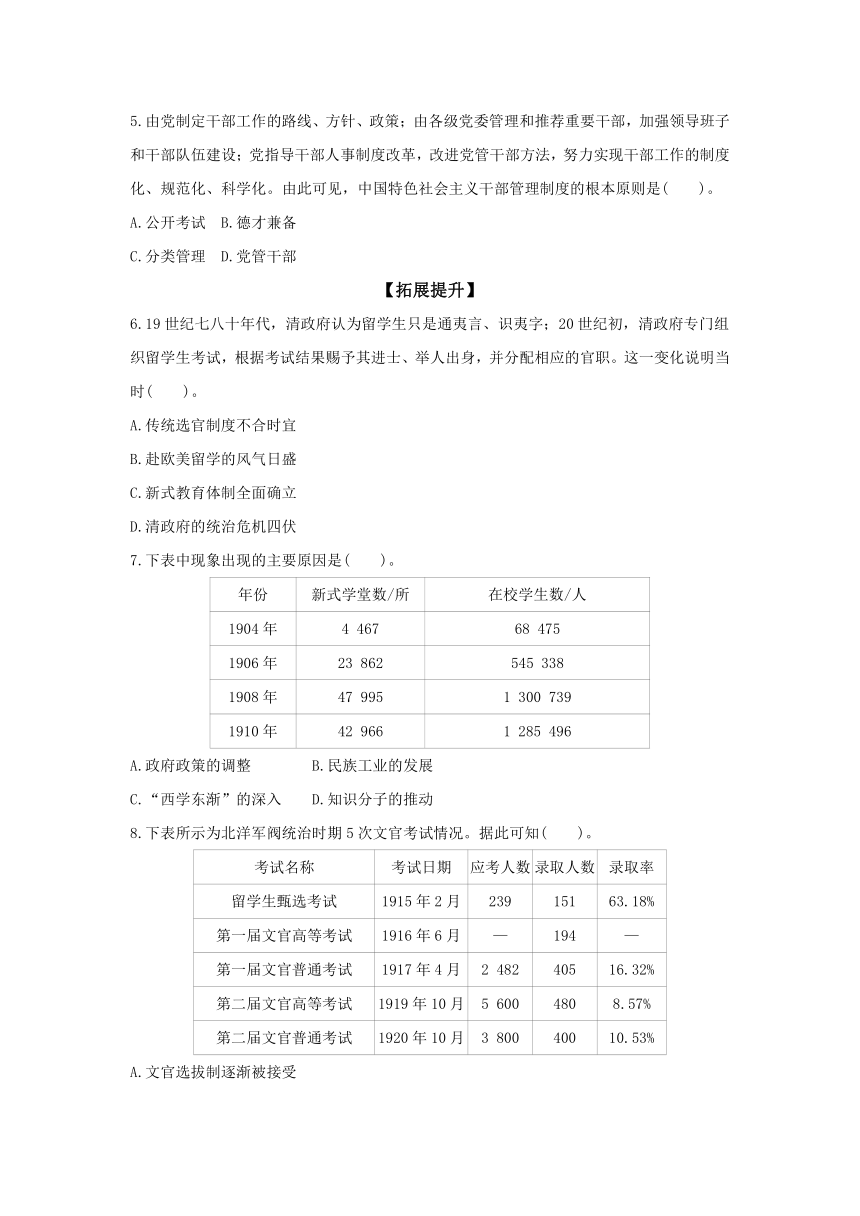

8.下表所示为北洋军阀统治时期5次文官考试情况。据此可知( )。

考试名称 考试日期 应考人数 录取人数 录取率

留学生甄选考试 1915年2月 239 151 63.18%

第一届文官高等考试 1916年6月 — 194 —

第一届文官普通考试 1917年4月 2 482 405 16.32%

第二届文官高等考试 1919年10月 5 600 480 8.57%

第二届文官普通考试 1920年10月 3 800 400 10.53%

A.文官选拔制逐渐被接受

B.选拔官员方式渐趋完善

C.人事任用程序逐步建立

D.留学生的行政素质较高

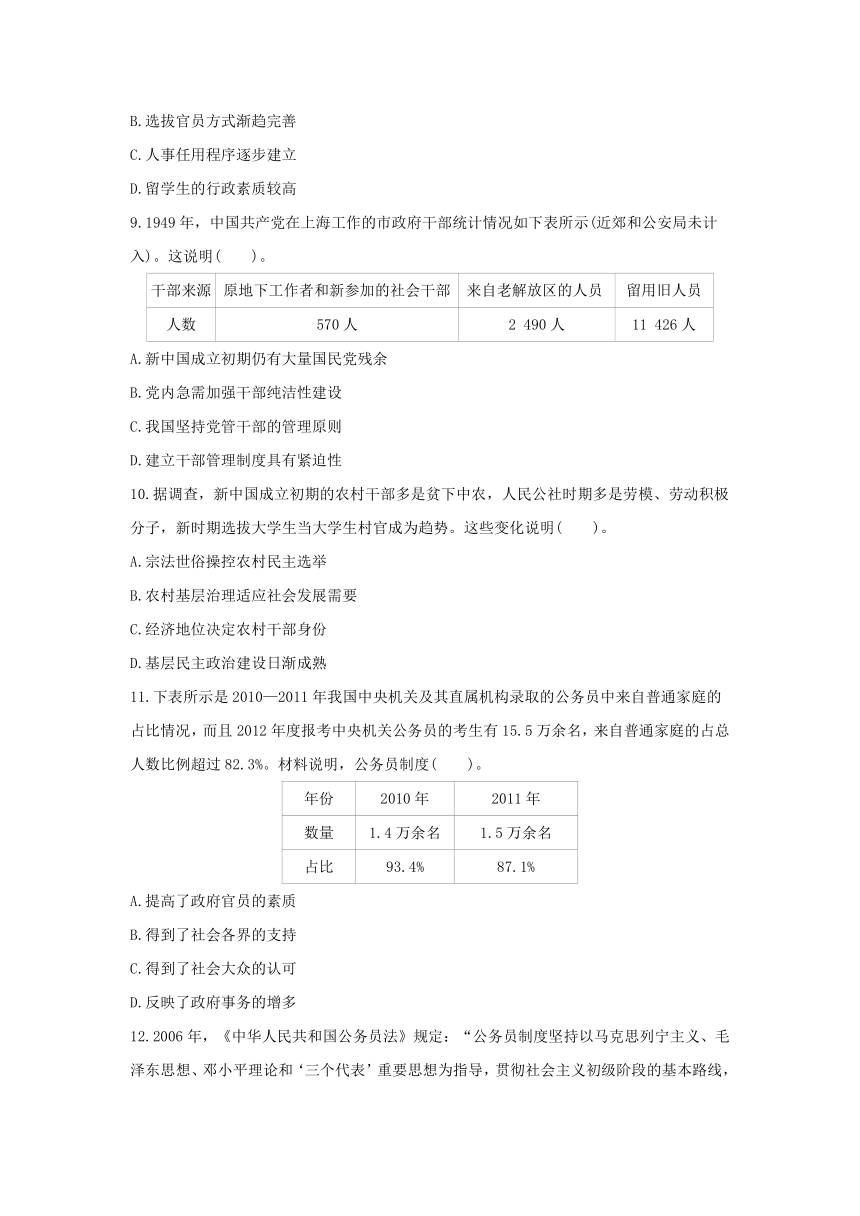

9.1949年,中国共产党在上海工作的市政府干部统计情况如下表所示(近郊和公安局未计入)。这说明( )。

干部来源 原地下工作者和新参加的社会干部 来自老解放区的人员 留用旧人员

人数 570人 2 490人 11 426人

A.新中国成立初期仍有大量国民党残余

B.党内急需加强干部纯洁性建设

C.我国坚持党管干部的管理原则

D.建立干部管理制度具有紧迫性

10.据调查,新中国成立初期的农村干部多是贫下中农,人民公社时期多是劳模、劳动积极分子,新时期选拔大学生当大学生村官成为趋势。这些变化说明( )。

A.宗法世俗操控农村民主选举

B.农村基层治理适应社会发展需要

C.经济地位决定农村干部身份

D.基层民主政治建设日渐成熟

11.下表所示是2010—2011年我国中央机关及其直属机构录取的公务员中来自普通家庭的占比情况,而且2012年度报考中央机关公务员的考生有15.5万余名,来自普通家庭的占总人数比例超过82.3%。材料说明,公务员制度( )。

年份 2010年 2011年

数量 1.4万余名 1.5万余名

占比 93.4% 87.1%

A.提高了政府官员的素质

B.得到了社会各界的支持

C.得到了社会大众的认可

D.反映了政府事务的增多

12.2006年,《中华人民共和国公务员法》规定:“公务员制度坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导,贯彻社会主义初级阶段的基本路线,贯彻中国共产党的干部路线和方针,坚持党管干部原则。”这一规定表明我国公务员制度( )。

A.不搞“政治中立”

B.避免了腐败现象的发生

C.增强了行政活力

D.注重提升干部理论素养

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 1901年,清廷颁布谕令,承认科举考试“行之二百余年,流弊日深”,“急宜讲求实学,挽回积习”,并通饬全国遍设学堂。为鼓励新式人才脱颖而出,清政府规定:凡由学堂考试合格之毕业生,均给予贡生、举人、进士出身奖励,但“奖给出身,须按程度,所以别学业之等差”。对学堂毕业学生的考核,并不仅限于学生的学业考核,还严格考核学堂毕业学生的平日品行。“新政”时期,学堂选官的地位正式确立,这对于实现传统选官方式向现代文官制度的转变,起到了不可替代的作用。但是,倘仅对1909年专门、高等、实业、师范学堂在堂学生予以奖励,则数年后,仍须有上万人授官。

——摘编自刘为勇《清末文官制度变革研究》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出晚清学堂选官制度确立的背景。(3分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括晚清学堂选官制度的特点,并分析晚清学堂选官制度的影响。(9分)

参考答案

1.B 据本题材料概括得出主要结论:清末诏令停止科举,遍设新式学堂,但毕业合格者仍给予进士等出身。这反映了清末考试与选官体制处于新旧转型阶段的历史现实,B项正确;材料没有体现民主内涵,排除A项;材料强调的是考试与选官体制处于新旧转型阶段,而不是完善官制,排除C项;据材料可知清末废除了科举制,排除D项。

2.C 1901年,清政府实行教育体制改革,此后各地掀起兴办大中小学堂热潮,故C项正确;洋务运动时期确实兴办了一些新式学堂,但与材料时间不符,排除A项;戊戌变法于1898年失败,故B项错误;民族危机与兴办学校没有直接关系,故D项错误。

3.B 根据材料可知,北洋政府时期通过甄别的方式选拔官员,特别是对文官的工作经验、业绩、学识等实际能力较为重视,有利于增强文官的行政能力,其意在维护国家行政职能的稳定,B项正确;材料没有涉及文官考试制度的相关信息,排除A项;材料反映的是北洋政府判断其文官能否留任的措施和标准,并非选拔经世济民之才,排除C项;材料信息与民主政治建设没有直接关系,排除D项。

4.A 材料中的文官考试的处罚案例,反映了考试制度中对相关犯错官员处罚的严厉,这体现了考试制度的纪律严明,故A项正确。

5.D 根据材料可知,党制定干部工作的路线、方针、政策,管理和推荐重要干部,指导干部人事制度改革等一系列职能,体现了党在干部管理工作中的主导地位,反映了“党管干部”这一根本原则,D项正确;公开考试是选拔干部的一种方式,不符合题意,排除A项;德才兼备是选拔干部的标准,不符合题意,排除B项;分类管理是干部管理的一种方法,不符合题意,排除C项。

6.A 根据材料“19世纪七八十年代……留学生只是通夷言、识夷字;20世纪初,清政府专门组织留学生考试……并分配相应的官职”可知,清政府对留学生的态度经历了从不承认到承认的过程,这说明清政府已经意识到传统的选官制度难以迎合时代发展的需要,A项正确。材料并未对留学生的留学地点进行介绍,排除B项;新式教育体制的全面确立需要经历漫长的过程,排除C项;材料无法体现清政府统治危机四伏,排除D项。

7.A 表中体现新式学堂和在校学生的数量在1904年至1906年急剧增加,并在1906年之后继续增加,主要原因是清末新政的影响,当时清政府废除科举,兴办新式教育,A项正确;民族工业的发展虽然会在一定程度上为教育发展提供物质基础和社会需求,但在这一时期,其对学堂数量和学生数量如此大规模增长的直接推动作用并不如政府政策明显,排除B项;单纯的“西学东渐”深入并不能直接导致学堂数量和学生数量迅速增长,排除C项;知识分子对教育发展的推动更多的是在思想层面,排除D项。

8.A 根据表格中的信息可以看出,从1915年到1920年,参与北洋政府文官考试的人数总体上呈上升趋势,这说明文官选拔体制得到了越来越广泛的认可,故选A项;表格内容体现不出选拔官员方式渐趋完善,排除B项;材料反映的是官员选拔,不是人事任用程序,排除C项;仅据表格信息不能说明留学生的行政素质较高,排除D项。

9.D 由材料可知,新中国成立初期,在上海市政府干部组成中,留用旧人员数量非常多,究其原因在于新中国成立初期党的干部多成长于革命环境,对城市的经济、文化建设并不熟悉,而且干部极为缺乏,因此亟须建立干部管理制度,D项正确;上海市政府干部中有留用旧人员不能说明有大量国民党残余,排除A项;留用的旧人员不一定思想不纯洁,排除B项;材料并未体现党管干部的原则,排除C项。

10.B 根据材料可知,不同时期的社会需求不同,需要的管理人才也不同,从贫下中农到劳模、劳动积极分子再到大学生的变化,反映出社会需求影响村干部任用,这些变化说明农村基层治理适应社会发展需要,B项正确;材料与宗法世俗观念无关,排除A项;材料不能反映农村干部的经济地位,而且C项表述错误,排除;材料与基层民主政治建设无关,排除D项。

11.C 由材料可知,中央机关及其直属机构录取的公务员中,来自普通家庭的人员占比虽呈减少趋势,但仍较大,这表明参加公务员考试的阶层在不断丰富,说明公务员考试制度得到了社会大众的认可,C项正确;仅公务员的家庭属性无法证明公务员制度“提高了政府官员的素质”这一结论,排除A项;材料并未反映出社会各界对于公务员制度的态度,排除B项;中央机关及其直属机构录取的公务员中来自普通家庭的占比情况并不能反映出政府事务的增减情况,排除D项。

12.A 根据材料可知,我国公务员必须与党中央保持一致,坚决捍卫和执行党的路线、方针、政策,体现了不搞“政治中立”的特征,A项正确;“避免了腐败现象的发生”的说法太绝对,排除B项;材料未涉及增强行政活力的相关信息,排除C项;材料是对公务员任用、考核等方面的总体规范,并未提及干部理论素养,排除D项。

13.【答案】(1)背景:统治危机和民族危机的加深;清政府实行“新政”,进行官制改革;科举制的弊端;新式学堂的设立;资本主义经济的发展。(3分,答出三点即可)

(2)特点:育人、取材合于学校;品行考核与学业考核并重;出身奖励按学堂等差有别。(3分,答出三点即可)

影响:加速科举制的彻底废除;推动传统选官方式向现代文官制度的过渡;可能导致官员群体的异常膨胀。(6分,答出三点即可)

【解析】第(1)问,根据材料“1901年”及所学知识可知,晚清学堂选官制度属于清末新政的内容,此时期统治危机和民族危机加深,清政府进行官制改革;据材料“清廷颁布谕令,承认科举考试‘行之二百余年,流弊日深’”可知,科举制的弊端;据材料“并通饬全国遍设学堂”可知,新式学堂的设立;据材料“急宜讲求实学,挽回积习”及所学知识可知,适应资本主义经济的发展,培养实用性人才。第(2)问第①小问,据材料“凡由学堂考试合格之毕业生,均给予贡生、举人、进士出身奖励”“对学堂毕业学生的考核,并不仅限于学生的学业考核,还严格考核学堂毕业学生的平日品行”“奖给出身,须按程度,所以别学业之等差”可概括得出。第②小问,据材料“清廷颁布谕令,承认科举考试‘行之二百余年,流弊日深’”“学堂选官的地位正式确立,这对于实现传统选官方式向现代文官制度的转变,起到了不可替代的作用”“倘仅对1909年专门、高等、实业、师范学堂在堂学生予以奖励,则数年后,仍须有上万人授官”可概括得出。

(限时:20分钟。总分:60分)

一、选择题(每小题4分,共48分)

【基础达标】

1.1905年,光绪帝诏准立停科举之奏;1906年起,所有乡试、会试一律停止,责令各地遍设新式学堂,学堂考试合格毕业者,仍给予贡生、举人、进士等出身。这一现象说明清末考试与选官体制( )。

A.体现民主内涵 B.处于转型阶段

C.推动官制完善 D.沿用科举体制

2.下图是1907年绘制的两江师范学堂全图。两江师范学堂是中国近代最早设立的师范学校之一,其设立的直接相关背景是( )。

A.洋务运动进行 B.戊戌变法开始

C.教育制度改革 D.民族危机加深

3.甄别是北洋政府时期选拔官员的主要方式之一,是指对已经在文官职位上工作的人,通过检验毕业文凭、调查经历、检查工作成绩、考查学识与工作经验等决定其能否留任。这一做法旨在( )。

A.完善文官考试制度 B.保持行政的稳定性

C.选拔经世济民之才 D.加快民主政治建设

4.1935年第三届高等文官考试,因“国际法”试卷中,将“地役”一词误印为“地域”,一字之差,担任这届典试委员会委员长的考试院副院长钮永建被罚俸一个月,考试院院长戴季陶与考选委员会委员长王用宾也分别受到处分,形成轰动一时的“一字风波”。这体现了南京国民政府时期文官考试制度的( )。

A.纪律严明 B.公平公正

C.开放平等 D.注重程序

5.由党制定干部工作的路线、方针、政策;由各级党委管理和推荐重要干部,加强领导班子和干部队伍建设;党指导干部人事制度改革,改进党管干部方法,努力实现干部工作的制度化、规范化、科学化。由此可见,中国特色社会主义干部管理制度的根本原则是( )。

A.公开考试 B.德才兼备

C.分类管理 D.党管干部

【拓展提升】

6.19世纪七八十年代,清政府认为留学生只是通夷言、识夷字;20世纪初,清政府专门组织留学生考试,根据考试结果赐予其进士、举人出身,并分配相应的官职。这一变化说明当时( )。

A.传统选官制度不合时宜

B.赴欧美留学的风气日盛

C.新式教育体制全面确立

D.清政府的统治危机四伏

7.下表中现象出现的主要原因是( )。

年份 新式学堂数/所 在校学生数/人

1904年 4 467 68 475

1906年 23 862 545 338

1908年 47 995 1 300 739

1910年 42 966 1 285 496

A.政府政策的调整 B.民族工业的发展

C.“西学东渐”的深入 D.知识分子的推动

8.下表所示为北洋军阀统治时期5次文官考试情况。据此可知( )。

考试名称 考试日期 应考人数 录取人数 录取率

留学生甄选考试 1915年2月 239 151 63.18%

第一届文官高等考试 1916年6月 — 194 —

第一届文官普通考试 1917年4月 2 482 405 16.32%

第二届文官高等考试 1919年10月 5 600 480 8.57%

第二届文官普通考试 1920年10月 3 800 400 10.53%

A.文官选拔制逐渐被接受

B.选拔官员方式渐趋完善

C.人事任用程序逐步建立

D.留学生的行政素质较高

9.1949年,中国共产党在上海工作的市政府干部统计情况如下表所示(近郊和公安局未计入)。这说明( )。

干部来源 原地下工作者和新参加的社会干部 来自老解放区的人员 留用旧人员

人数 570人 2 490人 11 426人

A.新中国成立初期仍有大量国民党残余

B.党内急需加强干部纯洁性建设

C.我国坚持党管干部的管理原则

D.建立干部管理制度具有紧迫性

10.据调查,新中国成立初期的农村干部多是贫下中农,人民公社时期多是劳模、劳动积极分子,新时期选拔大学生当大学生村官成为趋势。这些变化说明( )。

A.宗法世俗操控农村民主选举

B.农村基层治理适应社会发展需要

C.经济地位决定农村干部身份

D.基层民主政治建设日渐成熟

11.下表所示是2010—2011年我国中央机关及其直属机构录取的公务员中来自普通家庭的占比情况,而且2012年度报考中央机关公务员的考生有15.5万余名,来自普通家庭的占总人数比例超过82.3%。材料说明,公务员制度( )。

年份 2010年 2011年

数量 1.4万余名 1.5万余名

占比 93.4% 87.1%

A.提高了政府官员的素质

B.得到了社会各界的支持

C.得到了社会大众的认可

D.反映了政府事务的增多

12.2006年,《中华人民共和国公务员法》规定:“公务员制度坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导,贯彻社会主义初级阶段的基本路线,贯彻中国共产党的干部路线和方针,坚持党管干部原则。”这一规定表明我国公务员制度( )。

A.不搞“政治中立”

B.避免了腐败现象的发生

C.增强了行政活力

D.注重提升干部理论素养

二、非选择题(12分)

13.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料 1901年,清廷颁布谕令,承认科举考试“行之二百余年,流弊日深”,“急宜讲求实学,挽回积习”,并通饬全国遍设学堂。为鼓励新式人才脱颖而出,清政府规定:凡由学堂考试合格之毕业生,均给予贡生、举人、进士出身奖励,但“奖给出身,须按程度,所以别学业之等差”。对学堂毕业学生的考核,并不仅限于学生的学业考核,还严格考核学堂毕业学生的平日品行。“新政”时期,学堂选官的地位正式确立,这对于实现传统选官方式向现代文官制度的转变,起到了不可替代的作用。但是,倘仅对1909年专门、高等、实业、师范学堂在堂学生予以奖励,则数年后,仍须有上万人授官。

——摘编自刘为勇《清末文官制度变革研究》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出晚清学堂选官制度确立的背景。(3分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括晚清学堂选官制度的特点,并分析晚清学堂选官制度的影响。(9分)

参考答案

1.B 据本题材料概括得出主要结论:清末诏令停止科举,遍设新式学堂,但毕业合格者仍给予进士等出身。这反映了清末考试与选官体制处于新旧转型阶段的历史现实,B项正确;材料没有体现民主内涵,排除A项;材料强调的是考试与选官体制处于新旧转型阶段,而不是完善官制,排除C项;据材料可知清末废除了科举制,排除D项。

2.C 1901年,清政府实行教育体制改革,此后各地掀起兴办大中小学堂热潮,故C项正确;洋务运动时期确实兴办了一些新式学堂,但与材料时间不符,排除A项;戊戌变法于1898年失败,故B项错误;民族危机与兴办学校没有直接关系,故D项错误。

3.B 根据材料可知,北洋政府时期通过甄别的方式选拔官员,特别是对文官的工作经验、业绩、学识等实际能力较为重视,有利于增强文官的行政能力,其意在维护国家行政职能的稳定,B项正确;材料没有涉及文官考试制度的相关信息,排除A项;材料反映的是北洋政府判断其文官能否留任的措施和标准,并非选拔经世济民之才,排除C项;材料信息与民主政治建设没有直接关系,排除D项。

4.A 材料中的文官考试的处罚案例,反映了考试制度中对相关犯错官员处罚的严厉,这体现了考试制度的纪律严明,故A项正确。

5.D 根据材料可知,党制定干部工作的路线、方针、政策,管理和推荐重要干部,指导干部人事制度改革等一系列职能,体现了党在干部管理工作中的主导地位,反映了“党管干部”这一根本原则,D项正确;公开考试是选拔干部的一种方式,不符合题意,排除A项;德才兼备是选拔干部的标准,不符合题意,排除B项;分类管理是干部管理的一种方法,不符合题意,排除C项。

6.A 根据材料“19世纪七八十年代……留学生只是通夷言、识夷字;20世纪初,清政府专门组织留学生考试……并分配相应的官职”可知,清政府对留学生的态度经历了从不承认到承认的过程,这说明清政府已经意识到传统的选官制度难以迎合时代发展的需要,A项正确。材料并未对留学生的留学地点进行介绍,排除B项;新式教育体制的全面确立需要经历漫长的过程,排除C项;材料无法体现清政府统治危机四伏,排除D项。

7.A 表中体现新式学堂和在校学生的数量在1904年至1906年急剧增加,并在1906年之后继续增加,主要原因是清末新政的影响,当时清政府废除科举,兴办新式教育,A项正确;民族工业的发展虽然会在一定程度上为教育发展提供物质基础和社会需求,但在这一时期,其对学堂数量和学生数量如此大规模增长的直接推动作用并不如政府政策明显,排除B项;单纯的“西学东渐”深入并不能直接导致学堂数量和学生数量迅速增长,排除C项;知识分子对教育发展的推动更多的是在思想层面,排除D项。

8.A 根据表格中的信息可以看出,从1915年到1920年,参与北洋政府文官考试的人数总体上呈上升趋势,这说明文官选拔体制得到了越来越广泛的认可,故选A项;表格内容体现不出选拔官员方式渐趋完善,排除B项;材料反映的是官员选拔,不是人事任用程序,排除C项;仅据表格信息不能说明留学生的行政素质较高,排除D项。

9.D 由材料可知,新中国成立初期,在上海市政府干部组成中,留用旧人员数量非常多,究其原因在于新中国成立初期党的干部多成长于革命环境,对城市的经济、文化建设并不熟悉,而且干部极为缺乏,因此亟须建立干部管理制度,D项正确;上海市政府干部中有留用旧人员不能说明有大量国民党残余,排除A项;留用的旧人员不一定思想不纯洁,排除B项;材料并未体现党管干部的原则,排除C项。

10.B 根据材料可知,不同时期的社会需求不同,需要的管理人才也不同,从贫下中农到劳模、劳动积极分子再到大学生的变化,反映出社会需求影响村干部任用,这些变化说明农村基层治理适应社会发展需要,B项正确;材料与宗法世俗观念无关,排除A项;材料不能反映农村干部的经济地位,而且C项表述错误,排除;材料与基层民主政治建设无关,排除D项。

11.C 由材料可知,中央机关及其直属机构录取的公务员中,来自普通家庭的人员占比虽呈减少趋势,但仍较大,这表明参加公务员考试的阶层在不断丰富,说明公务员考试制度得到了社会大众的认可,C项正确;仅公务员的家庭属性无法证明公务员制度“提高了政府官员的素质”这一结论,排除A项;材料并未反映出社会各界对于公务员制度的态度,排除B项;中央机关及其直属机构录取的公务员中来自普通家庭的占比情况并不能反映出政府事务的增减情况,排除D项。

12.A 根据材料可知,我国公务员必须与党中央保持一致,坚决捍卫和执行党的路线、方针、政策,体现了不搞“政治中立”的特征,A项正确;“避免了腐败现象的发生”的说法太绝对,排除B项;材料未涉及增强行政活力的相关信息,排除C项;材料是对公务员任用、考核等方面的总体规范,并未提及干部理论素养,排除D项。

13.【答案】(1)背景:统治危机和民族危机的加深;清政府实行“新政”,进行官制改革;科举制的弊端;新式学堂的设立;资本主义经济的发展。(3分,答出三点即可)

(2)特点:育人、取材合于学校;品行考核与学业考核并重;出身奖励按学堂等差有别。(3分,答出三点即可)

影响:加速科举制的彻底废除;推动传统选官方式向现代文官制度的过渡;可能导致官员群体的异常膨胀。(6分,答出三点即可)

【解析】第(1)问,根据材料“1901年”及所学知识可知,晚清学堂选官制度属于清末新政的内容,此时期统治危机和民族危机加深,清政府进行官制改革;据材料“清廷颁布谕令,承认科举考试‘行之二百余年,流弊日深’”可知,科举制的弊端;据材料“并通饬全国遍设学堂”可知,新式学堂的设立;据材料“急宜讲求实学,挽回积习”及所学知识可知,适应资本主义经济的发展,培养实用性人才。第(2)问第①小问,据材料“凡由学堂考试合格之毕业生,均给予贡生、举人、进士出身奖励”“对学堂毕业学生的考核,并不仅限于学生的学业考核,还严格考核学堂毕业学生的平日品行”“奖给出身,须按程度,所以别学业之等差”可概括得出。第②小问,据材料“清廷颁布谕令,承认科举考试‘行之二百余年,流弊日深’”“学堂选官的地位正式确立,这对于实现传统选官方式向现代文官制度的转变,起到了不可替代的作用”“倘仅对1909年专门、高等、实业、师范学堂在堂学生予以奖励,则数年后,仍须有上万人授官”可概括得出。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理