青海省海西州2024-2025学年八年级下学期期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 青海省海西州2024-2025学年八年级下学期期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 524.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 19:59:18 | ||

图片预览

文档简介

八年级历史

注意事项:

1.本试卷满分为100分,考试时间90分钟。

2本试卷为试题卷,请将答案写在答题卡上,否则无效。

3.答卷前请将密封线内的项目填写清楚。

第一部分(选择题 共50分)

一、单项选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分)

1. “它结束了军阀割据、战乱频繁、匪患不断的历史,国家基本统一,民族团结,社会政治局面趋向稳定,为实现中华民族的伟大复兴创造了政治前提。”材料中的“它”指的是( )

A. 抗日战争胜利 B. 西藏和平解放

C. 抗美援朝胜利 D. 新中国的成立

2. 1950年10月,中国人民志愿军跨过鸭绿江,与朝鲜人民军并肩战斗,反抗美国的侵略。当时率领志愿军的司令员是( )

A. 朱德 B. 毛泽东 C. 彭德怀 D. 叶剑英

3. 农业强不强、农村美不美、农民富不富,决定着亿万农民的获得感和幸福感。1952年让农民产生“获得感和幸福感”的原因是( )

A. 农民获得了土地所有权

B. 农民走上了集体化道路

C. 农村停产革命

D. 农村实行“大包干”

4. 某班将模拟召开第一届全国人民代表大会第一次会议新闻发布会。下列信息中,适宜作为发言内容的是( )

A. 阐述《中华人民共和国宪法》重要意义

B. 汇报“我国成功发射了第一颗人造地球卫星”的喜讯

C. 提出实行改革开放的历史性决策

D. 分析开放经济特区的积极作用

5. 历史和现实都告诉我们,只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国,这是人民的选择、历史的结论。我国进入社会主义初级阶段的标志是( )

A. 三大改造的基本完成 B. 土地改革完成

C. “一五计划”完成 D. 中华人民共和国成立

6. “砸烂公检法”“革命无罪、造反有理”。这些“文化大革命”期间的口号反映的本质问题是( )

A. 国民经济陷入崩溃边缘 B. 中国社会出现严重混乱

C. 民主和法制遭到了严重践踏 D. 传统文化受到打击

7. 中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上的一次伟大的转折,“转折 ”体现在( )

A. 从旧民主主义革命转向新民主主义革命 B. 党的工作重心从城市转向农村

C. 从“ 以阶级斗争为纲 ”转向以经济建设为中心 D. 由对内改革转向对外开放

8. 从1978年到1985年,短短8年间,我国农民家庭人均纯收入从133.6元迅速增长至397.6元,导致这一变化最直接因素是( )

A. 人民公社化运动的开展 B. 家庭联产承包责任制的实行

C. 城市经济体制改革完成 D. 社会主义市场经济体制建立

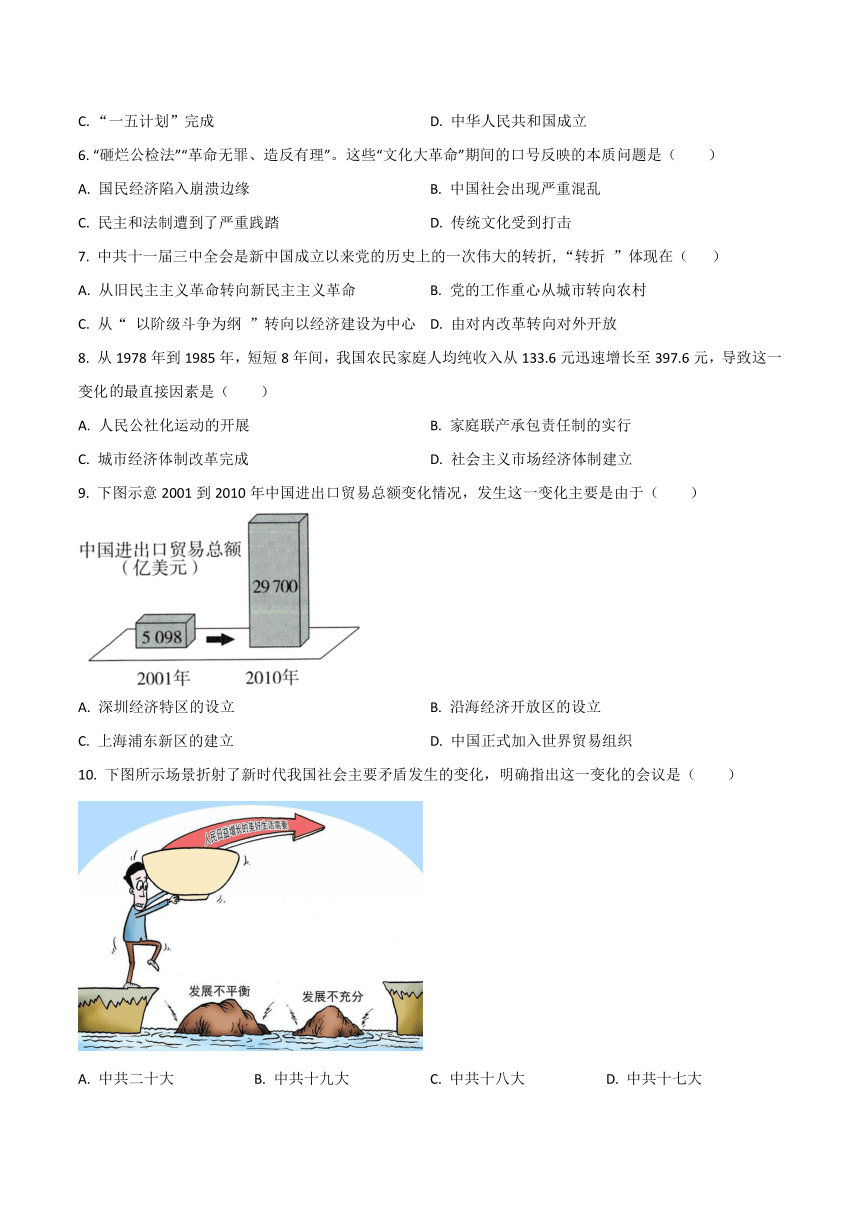

9. 下图示意2001到2010年中国进出口贸易总额变化情况,发生这一变化主要是由于( )

A. 深圳经济特区的设立 B. 沿海经济开放区的设立

C. 上海浦东新区的建立 D. 中国正式加入世界贸易组织

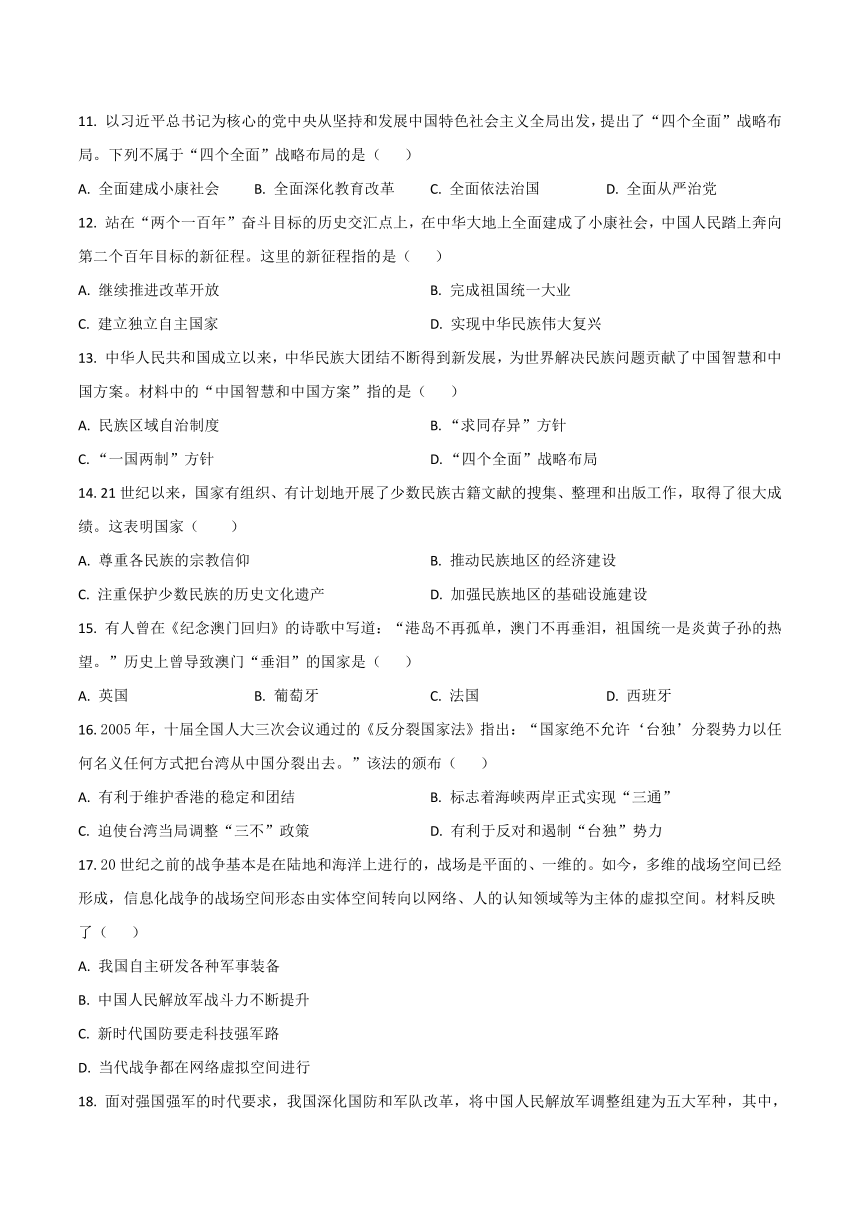

10. 下图所示场景折射了新时代我国社会主要矛盾发生的变化,明确指出这一变化的会议是( )

A. 中共二十大 B. 中共十九大 C. 中共十八大 D. 中共十七大

11. 以习近平总书记为核心的党中央从坚持和发展中国特色社会主义全局出发,提出了“四个全面”战略布局。下列不属于“四个全面”战略布局的是( )

A. 全面建成小康社会 B. 全面深化教育改革 C. 全面依法治国 D. 全面从严治党

12. 站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,在中华大地上全面建成了小康社会,中国人民踏上奔向第二个百年目标的新征程。这里的新征程指的是( )

A. 继续推进改革开放 B. 完成祖国统一大业

C. 建立独立自主国家 D. 实现中华民族伟大复兴

13. 中华人民共和国成立以来,中华民族大团结不断得到新发展,为世界解决民族问题贡献了中国智慧和中国方案。材料中的“中国智慧和中国方案”指的是( )

A. 民族区域自治制度 B. “求同存异”方针

C. “一国两制”方针 D. “四个全面”战略布局

14. 21世纪以来,国家有组织、有计划地开展了少数民族古籍文献的搜集、整理和出版工作,取得了很大成绩。这表明国家( )

A. 尊重各民族的宗教信仰 B. 推动民族地区的经济建设

C. 注重保护少数民族的历史文化遗产 D. 加强民族地区的基础设施建设

15. 有人曾在《纪念澳门回归》的诗歌中写道:“港岛不再孤单,澳门不再垂泪,祖国统一是炎黄子孙的热望。”历史上曾导致澳门“垂泪”的国家是( )

A. 英国 B. 葡萄牙 C. 法国 D. 西班牙

16. 2005年,十届全国人大三次会议通过的《反分裂国家法》指出:“国家绝不允许‘台独’分裂势力以任何名义任何方式把台湾从中国分裂出去。”该法的颁布( )

A. 有利于维护香港的稳定和团结 B. 标志着海峡两岸正式实现“三通”

C. 迫使台湾当局调整“三不”政策 D. 有利于反对和遏制“台独”势力

17. 20世纪之前的战争基本是在陆地和海洋上进行的,战场是平面的、一维的。如今,多维的战场空间已经形成,信息化战争的战场空间形态由实体空间转向以网络、人的认知领域等为主体的虚拟空间。材料反映了( )

A. 我国自主研发各种军事装备

B. 中国人民解放军战斗力不断提升

C. 新时代国防要走科技强军路

D. 当代战争都在网络虚拟空间进行

18. 面对强国强军的时代要求,我国深化国防和军队改革,将中国人民解放军调整组建为五大军种,其中,火箭军的前身是( )

A. 海军 B. 空军

C. 第二炮兵部队 D. 战略支援部队

19. 林则徐说,苟利国家生死以,岂因祸祸避趋之;近代作家艾青说,为什么我的眼里常含泪水,因为我对这土地爱得深沉;解放军战士陈祥榕说,清澈的爱,只为中国。这些炙热的话语( )

A. 表明积极投身社会主义建设 B. 延续着爱国主义的精神

C. 反映了与时俱进的思想 D. 体现了救亡图存的奋斗

20. 进入20世纪70年代,中国外交政策做出重大调整:一方面与苏联划清界限,另一方面与美日等国实现了双边关系的突破性发展。这些政策( )

A. 标志着中国现代外交的起步 B. 反映了国际环境决定中国外交方针

C. 加速了改革开放的历史进程 D. 体现了中国外交政策的灵活性

21. 风云变幻,不改人间正道;沧海横流,更当破浪前行。新时代中国外交在世界变局中砥砺前行,在大国博弈中从容自信,取得了一系列来之不易的成果。新时代我国形成的外交布局是( )

A. 全方位、多层次、宽领域的 B. 全方位、多层次、立体化的

C. 全球性、多角度、立体化的 D. 全球化;层次化、立体化的

22. 每年的4月24日是“中国航天日”,其设立是为了纪念1970年4月24日我国航天领域发生的一件大事。它开创了中国航天事业的新纪元,使我国成为第五个进入太空的国家。这件“大事”是指( )

A. 我国第一颗原子弹试爆成功 B. 神舟五号发射成功

C. 东方红一号发射成功 D. 无人飞船试验成功

23. “双百”方针提出后,文化领域出现了繁荣景象。其中,优秀的长篇小说是( )

A. 《东方红》 B. 《茶馆》 C. 《红岩》 D. 《英雄儿女》

24. “高铁、支付宝、共享单车和网购”,被认为是中国“新四大发明”,给人们的生活带来了极大的便利,改变了人们的生活方式。这些新鲜事物出现的根本原因是( )

A. 中国交通条件改善 B. 城乡居民的收入不断增加

C. 互联网的全面普及 D. 经济的发展和科技的创新

25. 改革开放以来,我国人均住房面积扩大,绿色食品等科学卫生的概念日益深入人心,休闲娱乐成为人们日常生活的一部分。这反映了( )

A. 人民生活水平的提高 B. 国家建筑行业的发展

C. 医疗卫生行业的进步 D. 西式生活方式占主导

第二部分(非选择题 共50分)

二、材料解析题(第26题12分,第27题13分,第28题13分,共38分)

26. 阅读材料,回答问题

材料一 中国现代化的困难之点不在东部,而在西部,中国现代化的落脚点最终可能是在西部地区。因此,整个21世纪都应该注重西部的开发问题。

材料二 香港问题、澳门问题和台湾问题都是历史遗留下来的。解决这些问题,实现祖国统一,是包括港澳台同胞、海外侨胞和祖国大陆全体同胞在内的整个中华民族的强烈愿望。

材料三

2008年,两岸达成空运直航、海运直航、邮政合作等协议。随后,两岸同时举行“三通”启动仪式,两岸关系取得重大进展。2015年11月,中共中央总书记、国家主席习近平同台湾地区领导人马英九在新加坡会晤。双方就进一步推进两岸关系和平发展交换了意见。 2022年发布的《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书,全面阐述了新时代解决台湾问题的总体方略,指明了对台工作方向。白皮书强调,我们愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一,但决不承诺放弃使用武力。

(1)为了解决材料一中的问题,20世纪末国家制定了什么战略?2006年,哪一条铁路的全线通车促进了青海、西藏地区的社会经济发展?

(2)为解决材料二中的历史遗留问题,邓小平提出了哪一伟大构想使香港和澳门得以顺利回归?香港、澳门的回归有何历史意义?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括海峡两岸交往密切的表现。指出我们“决不承诺放弃使用武力”解决台湾问题的原因是什么?

27. 阅读材料,回答问题。

材料一 中印两国总理重申这些原则,并且感到在他们与亚洲以及世界其他国家的关系中也应该适用这些原则。如果这些原则不仅适用于各国之间,而且适用于一般国际关系之中,它们将形成和平和安全的坚固基础……

——摘编自1953年《中印两国总理联合声明》

材料二 1955年,正是周总理率领中国代表团出席万隆会议,以高超的外交智慧,推动会议取得成功,为年轻的新中国打开了外交局面,为促进亚非团结合作竖起了一座丰碑。

材料三 1949—2008年中国与外国建交状况曲线图

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“这些原则”的内容。“这些原则”产生了什么国际影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出周总理为解决会议难题提出方针,并概括这一方针起到的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出建国后我国的第二次建交高潮发生的年代,并列举两件这一时期我国外交上的大事。

28. 阅读材料,回答问题。

材料一 20世纪50年代,中国大地上流行的歌曲《社会主义好》的歌词为:“社会主义好,社会主义好,社会主义国家人民地位高,反动派被打倒,帝国主义夹着尾巴逃跑了,全国人民大团结,掀起了社会主义建设高潮。”

材料二 我出生在那一九七八,老爸说那一年变化真大,报纸上天天讨论真理的标准,安徽的农民……把土地包干,北京城开了一周的大会……早春的雷声震撼了华夏……

——摘编自《我的一九七八》

材料三 房子大了电话小了,感觉越来越好;假期多了收入高了,工作越来越好;商品精了价格活了,心情越来越好;天更蓝了水更清了,环境越来越好……

——摘自《越来越好》

(1)结合所学知识,指出材料一中“帝国主义夹着尾巴逃跑了”“掀起了社会主义建设高潮”分别指哪两件事?

(2)结合所学知识,指出材料二中的“北京城开了一周的大会”指的是哪次会议?这次会议的意义是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,从衣、食、住、行四个方面中任选两个,说说改革开放前后我国发生的变化。

三、综合感悟题(12分)

29. 社会主义制度的建立

某同学查阅资料后,整理了如下思维导图。据此并结合所学知识,以“建立·巩固”为题,写一篇小论文。(要求:主题明确,史论结合,条理清晰,不少于120字)

八年级历史

注意事项:

1.本试卷满分为100分,考试时间90分钟。

2本试卷为试题卷,请将答案写在答题卡上,否则无效。

3.答卷前请将密封线内的项目填写清楚。

第一部分(选择题 共50分)

一、单项选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分)

【1题答案】

D

【2题答案】

C

【3题答案】

A

【4题答案】

A

【5题答案】

A

【6题答案】

C

【7题答案】

C

【8题答案】

B

【9题答案】

D

【10题答案】

B

【11题答案】

B

【12题答案】

D

【13题答案】

A

【14题答案】

C

【15题答案】

B

【16题答案】

D

【17题答案】

C

【18题答案】

C

【19题答案】

B

【20题答案】

D

【21题答案】

B

【22题答案】

C

【23题答案】

C

【24题答案】

D

【25题答案】

A

第二部分(非选择题 共50分)

二、材料解析题(第26题12分,第27题13分,第28题13分,共38分)

【26题答案】

(1)战略:西部大开发。铁路:青藏铁路。

(2)构想:“一国两制”。

意义:标志着中国人民洗雪了百年国耻,在完成祖国统一大业的道路上迈出重要一步。

(3)表现:达成多项协议、关系取得重大进展及高层互访等。

原因:防止外部干涉和“台独”分裂活动,确保国家安全和领土完整。

【27题答案】

(1)内容:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。影响:成为处理国与国之间关系的基本准则。

(2)方针:“求同存异”。

作用:促进了会议的圆满成功;加强了同亚非各国的团结与合作。

(3)年代:20世纪70年代。

大事:1971年,中华人民共和国恢复在联合国的合法席位;1972年,尼克松访华,中美关系开始走向正常化;1972年,中日建交;1979年,中美正式建交。

【28题答案】

(1)“帝国主义夹着尾巴逃跑了”:抗美援朝战争胜利。

“掀起了社会主义建设高潮”:实施第一个五年计划。

(2)会议:中共十一届三中全会。

意义:中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。

(3)示例:衣:改革开放前,凭票供应,色彩样式单调;改革开放后,人们的衣物丰富多彩。食:改革开放前,饮食结构单一,甚至吃不饱;改革开放后讲究营养均衡,绿色食品深入人心。住:改革开放前,居住条件差,住房拥挤;改革开放后,人均居住面积扩大,室内设施和居住环境改善。行:改革开放前,交通条件差,以自行车为主;改革开放后,交通设施改善,人们出行方便快捷。

三、综合感悟题(12分)

【29题答案】

示例:观点:建立·巩固

论述:社会主义制度的建立是我国历史上的一个大事件。经济领域,“一五”计划推动我国从落后农业国向先进工业国转变,“三大改造”完成生产资料私有制到社会主义公有制的转变,二者相互制约、促进。同时,我国加紧民主政治建设,1954年《中华人民共和国宪法》的颁布,确立人民代表大会制度这一根本政治制度,为民主政治建设奠基,巩固了社会主义制度。这些举措建立起社会主义基本框架,又从经济、政治维度巩固,推动国家向社会主义稳步迈进,筑牢发展根基 。(答案不唯一)

注意事项:

1.本试卷满分为100分,考试时间90分钟。

2本试卷为试题卷,请将答案写在答题卡上,否则无效。

3.答卷前请将密封线内的项目填写清楚。

第一部分(选择题 共50分)

一、单项选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分)

1. “它结束了军阀割据、战乱频繁、匪患不断的历史,国家基本统一,民族团结,社会政治局面趋向稳定,为实现中华民族的伟大复兴创造了政治前提。”材料中的“它”指的是( )

A. 抗日战争胜利 B. 西藏和平解放

C. 抗美援朝胜利 D. 新中国的成立

2. 1950年10月,中国人民志愿军跨过鸭绿江,与朝鲜人民军并肩战斗,反抗美国的侵略。当时率领志愿军的司令员是( )

A. 朱德 B. 毛泽东 C. 彭德怀 D. 叶剑英

3. 农业强不强、农村美不美、农民富不富,决定着亿万农民的获得感和幸福感。1952年让农民产生“获得感和幸福感”的原因是( )

A. 农民获得了土地所有权

B. 农民走上了集体化道路

C. 农村停产革命

D. 农村实行“大包干”

4. 某班将模拟召开第一届全国人民代表大会第一次会议新闻发布会。下列信息中,适宜作为发言内容的是( )

A. 阐述《中华人民共和国宪法》重要意义

B. 汇报“我国成功发射了第一颗人造地球卫星”的喜讯

C. 提出实行改革开放的历史性决策

D. 分析开放经济特区的积极作用

5. 历史和现实都告诉我们,只有社会主义才能救中国,只有中国特色社会主义才能发展中国,这是人民的选择、历史的结论。我国进入社会主义初级阶段的标志是( )

A. 三大改造的基本完成 B. 土地改革完成

C. “一五计划”完成 D. 中华人民共和国成立

6. “砸烂公检法”“革命无罪、造反有理”。这些“文化大革命”期间的口号反映的本质问题是( )

A. 国民经济陷入崩溃边缘 B. 中国社会出现严重混乱

C. 民主和法制遭到了严重践踏 D. 传统文化受到打击

7. 中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上的一次伟大的转折,“转折 ”体现在( )

A. 从旧民主主义革命转向新民主主义革命 B. 党的工作重心从城市转向农村

C. 从“ 以阶级斗争为纲 ”转向以经济建设为中心 D. 由对内改革转向对外开放

8. 从1978年到1985年,短短8年间,我国农民家庭人均纯收入从133.6元迅速增长至397.6元,导致这一变化最直接因素是( )

A. 人民公社化运动的开展 B. 家庭联产承包责任制的实行

C. 城市经济体制改革完成 D. 社会主义市场经济体制建立

9. 下图示意2001到2010年中国进出口贸易总额变化情况,发生这一变化主要是由于( )

A. 深圳经济特区的设立 B. 沿海经济开放区的设立

C. 上海浦东新区的建立 D. 中国正式加入世界贸易组织

10. 下图所示场景折射了新时代我国社会主要矛盾发生的变化,明确指出这一变化的会议是( )

A. 中共二十大 B. 中共十九大 C. 中共十八大 D. 中共十七大

11. 以习近平总书记为核心的党中央从坚持和发展中国特色社会主义全局出发,提出了“四个全面”战略布局。下列不属于“四个全面”战略布局的是( )

A. 全面建成小康社会 B. 全面深化教育改革 C. 全面依法治国 D. 全面从严治党

12. 站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上,在中华大地上全面建成了小康社会,中国人民踏上奔向第二个百年目标的新征程。这里的新征程指的是( )

A. 继续推进改革开放 B. 完成祖国统一大业

C. 建立独立自主国家 D. 实现中华民族伟大复兴

13. 中华人民共和国成立以来,中华民族大团结不断得到新发展,为世界解决民族问题贡献了中国智慧和中国方案。材料中的“中国智慧和中国方案”指的是( )

A. 民族区域自治制度 B. “求同存异”方针

C. “一国两制”方针 D. “四个全面”战略布局

14. 21世纪以来,国家有组织、有计划地开展了少数民族古籍文献的搜集、整理和出版工作,取得了很大成绩。这表明国家( )

A. 尊重各民族的宗教信仰 B. 推动民族地区的经济建设

C. 注重保护少数民族的历史文化遗产 D. 加强民族地区的基础设施建设

15. 有人曾在《纪念澳门回归》的诗歌中写道:“港岛不再孤单,澳门不再垂泪,祖国统一是炎黄子孙的热望。”历史上曾导致澳门“垂泪”的国家是( )

A. 英国 B. 葡萄牙 C. 法国 D. 西班牙

16. 2005年,十届全国人大三次会议通过的《反分裂国家法》指出:“国家绝不允许‘台独’分裂势力以任何名义任何方式把台湾从中国分裂出去。”该法的颁布( )

A. 有利于维护香港的稳定和团结 B. 标志着海峡两岸正式实现“三通”

C. 迫使台湾当局调整“三不”政策 D. 有利于反对和遏制“台独”势力

17. 20世纪之前的战争基本是在陆地和海洋上进行的,战场是平面的、一维的。如今,多维的战场空间已经形成,信息化战争的战场空间形态由实体空间转向以网络、人的认知领域等为主体的虚拟空间。材料反映了( )

A. 我国自主研发各种军事装备

B. 中国人民解放军战斗力不断提升

C. 新时代国防要走科技强军路

D. 当代战争都在网络虚拟空间进行

18. 面对强国强军的时代要求,我国深化国防和军队改革,将中国人民解放军调整组建为五大军种,其中,火箭军的前身是( )

A. 海军 B. 空军

C. 第二炮兵部队 D. 战略支援部队

19. 林则徐说,苟利国家生死以,岂因祸祸避趋之;近代作家艾青说,为什么我的眼里常含泪水,因为我对这土地爱得深沉;解放军战士陈祥榕说,清澈的爱,只为中国。这些炙热的话语( )

A. 表明积极投身社会主义建设 B. 延续着爱国主义的精神

C. 反映了与时俱进的思想 D. 体现了救亡图存的奋斗

20. 进入20世纪70年代,中国外交政策做出重大调整:一方面与苏联划清界限,另一方面与美日等国实现了双边关系的突破性发展。这些政策( )

A. 标志着中国现代外交的起步 B. 反映了国际环境决定中国外交方针

C. 加速了改革开放的历史进程 D. 体现了中国外交政策的灵活性

21. 风云变幻,不改人间正道;沧海横流,更当破浪前行。新时代中国外交在世界变局中砥砺前行,在大国博弈中从容自信,取得了一系列来之不易的成果。新时代我国形成的外交布局是( )

A. 全方位、多层次、宽领域的 B. 全方位、多层次、立体化的

C. 全球性、多角度、立体化的 D. 全球化;层次化、立体化的

22. 每年的4月24日是“中国航天日”,其设立是为了纪念1970年4月24日我国航天领域发生的一件大事。它开创了中国航天事业的新纪元,使我国成为第五个进入太空的国家。这件“大事”是指( )

A. 我国第一颗原子弹试爆成功 B. 神舟五号发射成功

C. 东方红一号发射成功 D. 无人飞船试验成功

23. “双百”方针提出后,文化领域出现了繁荣景象。其中,优秀的长篇小说是( )

A. 《东方红》 B. 《茶馆》 C. 《红岩》 D. 《英雄儿女》

24. “高铁、支付宝、共享单车和网购”,被认为是中国“新四大发明”,给人们的生活带来了极大的便利,改变了人们的生活方式。这些新鲜事物出现的根本原因是( )

A. 中国交通条件改善 B. 城乡居民的收入不断增加

C. 互联网的全面普及 D. 经济的发展和科技的创新

25. 改革开放以来,我国人均住房面积扩大,绿色食品等科学卫生的概念日益深入人心,休闲娱乐成为人们日常生活的一部分。这反映了( )

A. 人民生活水平的提高 B. 国家建筑行业的发展

C. 医疗卫生行业的进步 D. 西式生活方式占主导

第二部分(非选择题 共50分)

二、材料解析题(第26题12分,第27题13分,第28题13分,共38分)

26. 阅读材料,回答问题

材料一 中国现代化的困难之点不在东部,而在西部,中国现代化的落脚点最终可能是在西部地区。因此,整个21世纪都应该注重西部的开发问题。

材料二 香港问题、澳门问题和台湾问题都是历史遗留下来的。解决这些问题,实现祖国统一,是包括港澳台同胞、海外侨胞和祖国大陆全体同胞在内的整个中华民族的强烈愿望。

材料三

2008年,两岸达成空运直航、海运直航、邮政合作等协议。随后,两岸同时举行“三通”启动仪式,两岸关系取得重大进展。2015年11月,中共中央总书记、国家主席习近平同台湾地区领导人马英九在新加坡会晤。双方就进一步推进两岸关系和平发展交换了意见。 2022年发布的《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书,全面阐述了新时代解决台湾问题的总体方略,指明了对台工作方向。白皮书强调,我们愿继续以最大诚意、尽最大努力争取和平统一,但决不承诺放弃使用武力。

(1)为了解决材料一中的问题,20世纪末国家制定了什么战略?2006年,哪一条铁路的全线通车促进了青海、西藏地区的社会经济发展?

(2)为解决材料二中的历史遗留问题,邓小平提出了哪一伟大构想使香港和澳门得以顺利回归?香港、澳门的回归有何历史意义?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括海峡两岸交往密切的表现。指出我们“决不承诺放弃使用武力”解决台湾问题的原因是什么?

27. 阅读材料,回答问题。

材料一 中印两国总理重申这些原则,并且感到在他们与亚洲以及世界其他国家的关系中也应该适用这些原则。如果这些原则不仅适用于各国之间,而且适用于一般国际关系之中,它们将形成和平和安全的坚固基础……

——摘编自1953年《中印两国总理联合声明》

材料二 1955年,正是周总理率领中国代表团出席万隆会议,以高超的外交智慧,推动会议取得成功,为年轻的新中国打开了外交局面,为促进亚非团结合作竖起了一座丰碑。

材料三 1949—2008年中国与外国建交状况曲线图

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“这些原则”的内容。“这些原则”产生了什么国际影响?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出周总理为解决会议难题提出方针,并概括这一方针起到的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出建国后我国的第二次建交高潮发生的年代,并列举两件这一时期我国外交上的大事。

28. 阅读材料,回答问题。

材料一 20世纪50年代,中国大地上流行的歌曲《社会主义好》的歌词为:“社会主义好,社会主义好,社会主义国家人民地位高,反动派被打倒,帝国主义夹着尾巴逃跑了,全国人民大团结,掀起了社会主义建设高潮。”

材料二 我出生在那一九七八,老爸说那一年变化真大,报纸上天天讨论真理的标准,安徽的农民……把土地包干,北京城开了一周的大会……早春的雷声震撼了华夏……

——摘编自《我的一九七八》

材料三 房子大了电话小了,感觉越来越好;假期多了收入高了,工作越来越好;商品精了价格活了,心情越来越好;天更蓝了水更清了,环境越来越好……

——摘自《越来越好》

(1)结合所学知识,指出材料一中“帝国主义夹着尾巴逃跑了”“掀起了社会主义建设高潮”分别指哪两件事?

(2)结合所学知识,指出材料二中的“北京城开了一周的大会”指的是哪次会议?这次会议的意义是什么?

(3)根据材料三并结合所学知识,从衣、食、住、行四个方面中任选两个,说说改革开放前后我国发生的变化。

三、综合感悟题(12分)

29. 社会主义制度的建立

某同学查阅资料后,整理了如下思维导图。据此并结合所学知识,以“建立·巩固”为题,写一篇小论文。(要求:主题明确,史论结合,条理清晰,不少于120字)

八年级历史

注意事项:

1.本试卷满分为100分,考试时间90分钟。

2本试卷为试题卷,请将答案写在答题卡上,否则无效。

3.答卷前请将密封线内的项目填写清楚。

第一部分(选择题 共50分)

一、单项选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分)

【1题答案】

D

【2题答案】

C

【3题答案】

A

【4题答案】

A

【5题答案】

A

【6题答案】

C

【7题答案】

C

【8题答案】

B

【9题答案】

D

【10题答案】

B

【11题答案】

B

【12题答案】

D

【13题答案】

A

【14题答案】

C

【15题答案】

B

【16题答案】

D

【17题答案】

C

【18题答案】

C

【19题答案】

B

【20题答案】

D

【21题答案】

B

【22题答案】

C

【23题答案】

C

【24题答案】

D

【25题答案】

A

第二部分(非选择题 共50分)

二、材料解析题(第26题12分,第27题13分,第28题13分,共38分)

【26题答案】

(1)战略:西部大开发。铁路:青藏铁路。

(2)构想:“一国两制”。

意义:标志着中国人民洗雪了百年国耻,在完成祖国统一大业的道路上迈出重要一步。

(3)表现:达成多项协议、关系取得重大进展及高层互访等。

原因:防止外部干涉和“台独”分裂活动,确保国家安全和领土完整。

【27题答案】

(1)内容:互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处。影响:成为处理国与国之间关系的基本准则。

(2)方针:“求同存异”。

作用:促进了会议的圆满成功;加强了同亚非各国的团结与合作。

(3)年代:20世纪70年代。

大事:1971年,中华人民共和国恢复在联合国的合法席位;1972年,尼克松访华,中美关系开始走向正常化;1972年,中日建交;1979年,中美正式建交。

【28题答案】

(1)“帝国主义夹着尾巴逃跑了”:抗美援朝战争胜利。

“掀起了社会主义建设高潮”:实施第一个五年计划。

(2)会议:中共十一届三中全会。

意义:中共十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。

(3)示例:衣:改革开放前,凭票供应,色彩样式单调;改革开放后,人们的衣物丰富多彩。食:改革开放前,饮食结构单一,甚至吃不饱;改革开放后讲究营养均衡,绿色食品深入人心。住:改革开放前,居住条件差,住房拥挤;改革开放后,人均居住面积扩大,室内设施和居住环境改善。行:改革开放前,交通条件差,以自行车为主;改革开放后,交通设施改善,人们出行方便快捷。

三、综合感悟题(12分)

【29题答案】

示例:观点:建立·巩固

论述:社会主义制度的建立是我国历史上的一个大事件。经济领域,“一五”计划推动我国从落后农业国向先进工业国转变,“三大改造”完成生产资料私有制到社会主义公有制的转变,二者相互制约、促进。同时,我国加紧民主政治建设,1954年《中华人民共和国宪法》的颁布,确立人民代表大会制度这一根本政治制度,为民主政治建设奠基,巩固了社会主义制度。这些举措建立起社会主义基本框架,又从经济、政治维度巩固,推动国家向社会主义稳步迈进,筑牢发展根基 。(答案不唯一)

同课章节目录