湖南省怀化市2025-2026学年高三上学期开学考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省怀化市2025-2026学年高三上学期开学考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 57.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-21 20:18:02 | ||

图片预览

文档简介

湖南省怀化市2025-2026学年高三上学期开学考试历史试题

一、单选题(本大题共16小题,共64分)

1.[4分]《布雷顿森林协议》明确固定汇率条件下货币的可兑换,同时又规定,在国际收支出现根本性失衡时可以变更汇率和取消货币的可兑换。这( )

A.彰显了美国的经济霸权主义 B.反映了国际收支失衡随时发生

C.助力战后世界经济协调发展 D.揭示了体系内在矛盾不可调和

2.[4分]19世纪中叶,英国的钢铁产量与棉布产量相当于世界其他国家产量的总和;煤炭产量相当于世界其他国家产量总和的两倍;英国工业品占世界工业品的40%—50%。这说明工业革命( )

A.带来了生产力的极大发展 B.造成阶级结构的重大变化

C.引起了生产关系深刻变化 D.使世界各地联系日益紧密

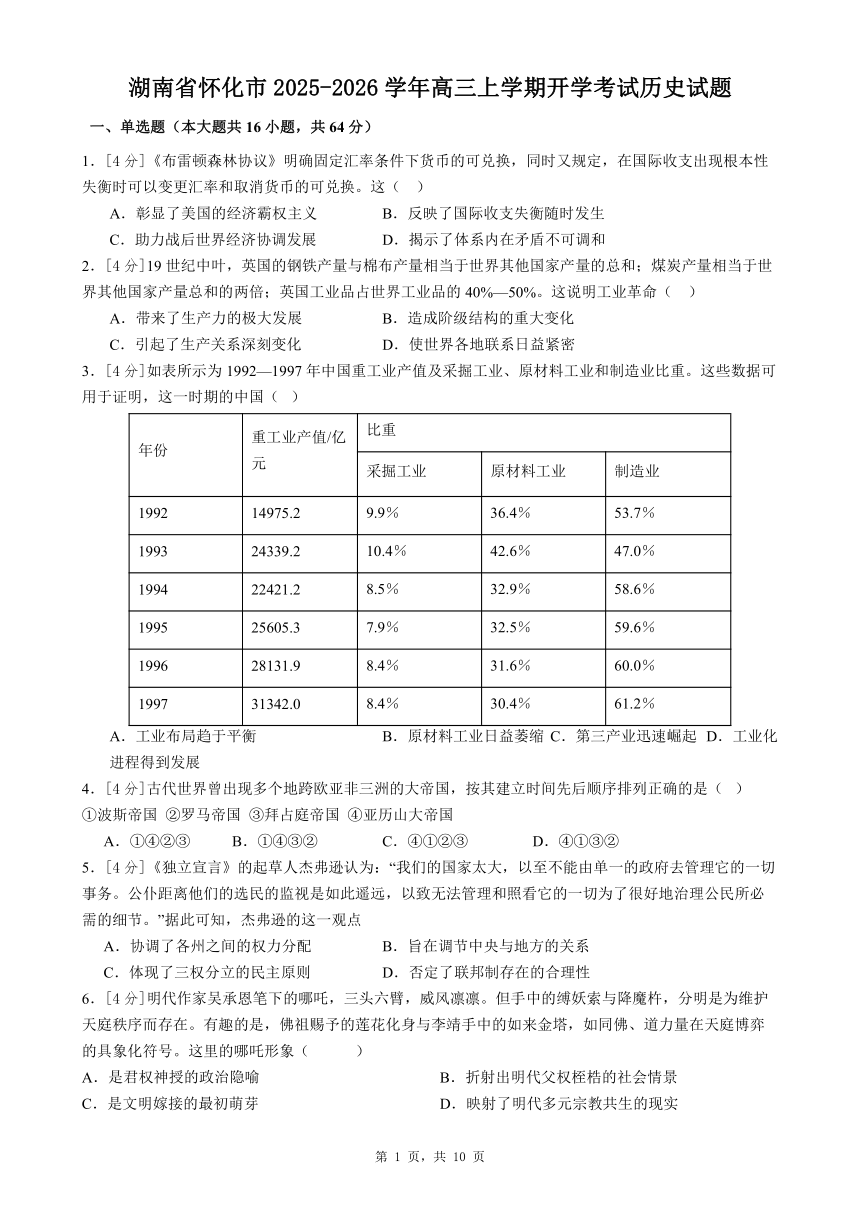

3.[4分]如表所示为1992—1997年中国重工业产值及采掘工业、原材料工业和制造业比重。这些数据可用于证明,这一时期的中国( )

年份 重工业产值/亿元 比重

采掘工业 原材料工业 制造业

1992 14975.2 9.9% 36.4% 53.7%

1993 24339.2 10.4% 42.6% 47.0%

1994 22421.2 8.5% 32.9% 58.6%

1995 25605.3 7.9% 32.5% 59.6%

1996 28131.9 8.4% 31.6% 60.0%

1997 31342.0 8.4% 30.4% 61.2%

A.工业布局趋于平衡 B.原材料工业日益萎缩 C.第三产业迅速崛起 D.工业化进程得到发展

4.[4分]古代世界曾出现多个地跨欧亚非三洲的大帝国,按其建立时间先后顺序排列正确的是( )

①波斯帝国 ②罗马帝国 ③拜占庭帝国 ④亚历山大帝国

A.①④②③ B.①④③② C.④①②③ D.④①③②

5.[4分]《独立宣言》的起草人杰弗逊认为:“我们的国家太大,以至不能由单一的政府去管理它的一切事务。公仆距离他们的选民的监视是如此遥远,以致无法管理和照看它的一切为了很好地治理公民所必需的细节。”据此可知,杰弗逊的这一观点

A.协调了各州之间的权力分配 B.旨在调节中央与地方的关系

C.体现了三权分立的民主原则 D.否定了联邦制存在的合理性

6.[4分]明代作家吴承恩笔下的哪吒,三头六臂,威风凛凛。但手中的缚妖索与降魔杵,分明是为维护天庭秩序而存在。有趣的是,佛祖赐予的莲花化身与李靖手中的如来金塔,如同佛、道力量在天庭博弈的具象化符号。这里的哪吒形象( )

A.是君权神授的政治隐喻 B.折射出明代父权桎梏的社会情景

C.是文明嫁接的最初萌芽 D.映射了明代多元宗教共生的现实

7.[4分]1984年,石家庄城市进行“撞击发射式”综合改革,引“包”字进城,解决国家与企业、企业与职工的分配关系。这一现象表明,当时石家庄( )

A.家庭联产承包责任制得到推广 B.率先建立了新型现代企业制度

C.走在对内改革对外开放的前沿 D.扩大了国有企业的经营自主权

8.[4分]1497年,一位葡萄牙航海家告别里斯本,带领四艘武装商船在茫茫的大海里航行了三个多月,最终到达印度。下列各项中,这位航海家此行到过的地点是( )

A.好望角 B.巴哈马群岛 C.菲律宾群岛 D.麦哲伦海峡

9.[4分]1815年以后,法国政坛上的中间派十分推崇英国的政治制度。尽管当时的普鲁士等其他国家亦成为法国政治评论家研究的对象,但是在1815—1870年,占据着主要地位的讨论对象始终是英国。法国当时的“崇英”现象主要是源于( )

A.分权与制衡的理念成为社会共识 B.共和派逐渐在各势力中占据优势

C.法国大革命后长期存在政治困境 D.英国责任内阁制政体行政效率高

10.[4分]《品官依户纳税敕》规定:“每年税钱,上上户四千文,上中户三千五百文,上下户三千文,中上户两千五百文,中中户二千文,中下户一千五百文,下上户一千文,下中户七百文,下下户五百文。其现任官一品,准上上户税,九品准下下户税,余品并准依此户等税。”这一规定( )

A.加速了社会阶层流动

B.使官员等级观念强化

C.推动了安史之乱爆发

D.有利于商品经济发展

11.[4分]19世纪中国出现了以“方言”指称西方语言的用法。如洋务运动期间设立的上海广方言馆、广州广方言馆,招募学生学习英文、法文、德文等。19世纪末,中国人开始使用表示中国之地方语言的“方言”一词。1924年,学者将“方言”界定为“一国内各地方不同的语言”。近代中国“方言”内涵的变化,侧面反映了( )

A.西方侵略的深入 B.思想解放程度的加深

C.民族意识的增强 D.人民统一愿望的强烈

12.[4分]毛泽东同志在《〈共产党人〉发刊词》中指出,建党18年来的发展过程可以分为三个阶段。其中第二个阶段是由于“更多地学会了将马克思列宁主义的理论和中国革命的实践相结合,我们党就能够进行了胜利的十年斗争”,这一阶段的成功经验是( )

A.建立抗日民族统一战线 B.逐步开展土地革命

C.进行社会主义三大改造 D.实行减租减息政策

13.[4分]《隋书·食货志》云:“晋自中原丧乱,元帝寓居江左,百姓之自北南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨州郡县。”如在京口(今江苏镇江)侨立南徐州。侨州郡县设立的主要影响是

A.促进了长江流域的开发 B.提高了地方行政的效率

C.实现了北人还乡的愿望 D.维护了江南士族的特权

14.[4分]马克思在论及第一国际和巴黎公社时说:“总委员会引以自豪的是,国际的巴黎各支部在这次巴黎的光辉革命中起了卓越的作用。事实并不是像一些蠢才所想象的那样,仿佛巴黎或任何其他的国际支部从一个中心接受命令。”由此可见,第一国际对巴黎公社的作用在于( )

A.组织发动 B.直接指挥

C.精神引领 D.经济资助

15.[4分]初唐史学家李延寿著成《南史》和《北史》,宋人所修《新唐书》称“其书颇有条理,删落酿辞,过本书远甚”。因“《南史》以王谢分支,《北史》亦以崔卢系派”,清代《四库全书》评说其“惟以姓为类,分卷无法”。这能印证隋唐以后( )

A.门阀政治影响日趋衰微 B.史书编写依赖私家著述

C.社会经济重心逐渐南移 D.文献体例标准渐趋严密

16.[4分]13世纪以前,西欧的行会具有明显的开放性,学徒、帮工不论家庭出身,只要合乎资格就可以成为行会成员;13世纪以后,掌握着资本和生产的富人阶层控制了行会,出身贫寒的学徒、帮工面临着更高的入会门槛,行会成员逐渐成为世袭身份。这反映出( )

A.技术革新速度加快

B.市场竞争日益加剧

C.城市管理体制逐步完善

D.王权对城市的控制加强

二、材料分析题(本大题共2小题,共20分)

17.[10分]阅读材料,完成下列要求。

材料一 《丧服·小记》中说:“亲亲、尊尊、长长、男女有别,人道之大者也。”世界文明国家中,只有中国把社会的秩序具体地用空间表现出来。如中国北方的代表性民居北京四合院:长辈住正房,晚辈住厢房,倒座和后罩房及周围辅助用房为家中佣人用房,整个院落的建筑秩序反映了家族至上的权威崇拜心理,象征着家族内部的伦理礼制。南方民居如潮汕大型住宅同样如此,如潮汕著名的许驸马府,中心为三进五间,周围有一重从厝或二重从厝,后有后仓屋,周围用房围合出狭小的天井院落,以中厅等为构图中心的尚“中”观念,最符合家族至上的权威崇拜心理。

——摘编自李月、廖方方等《“家族观念”影响下的中西方传统民居》

材料二 过着游牧生活的古罗马人的住宅多为可移动的帐篷,帐篷中间安置炉灶用来做饭、取暖。出于通风排烟的需要,住宅顶端开口,逐渐演化成明厅的形制。罗马人在伊鲁特人的统治之下吸收了农业文明带来的文化,产生定居习惯。古希腊晚期的建筑成就由古罗马继承。天井式住宅是内向型的,这种住宅以一个天井为中心,四周布置柱廊和生活用房。它的平面形制不拘一格,十分自由。到罗马时期平面变得对称而整齐了,高度也定式化了,这是有异于希腊传统的。天井式住宅的中心是一间矩形的大厅,大厅中央的上方是露明厅,它是家庭生活的中心,承担着做饭、料理家务、接待宾客、祭祀家神等诸多功能。

——摘编自张远雪、高明《中外院落式民居比较研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括古代中国和西方民居的特点。

(2)根据材料一并结合所学知识,分析中国传统民居特点形成的历史条件。

(3)根据上述材料谈谈你对中西传统民居的认识。

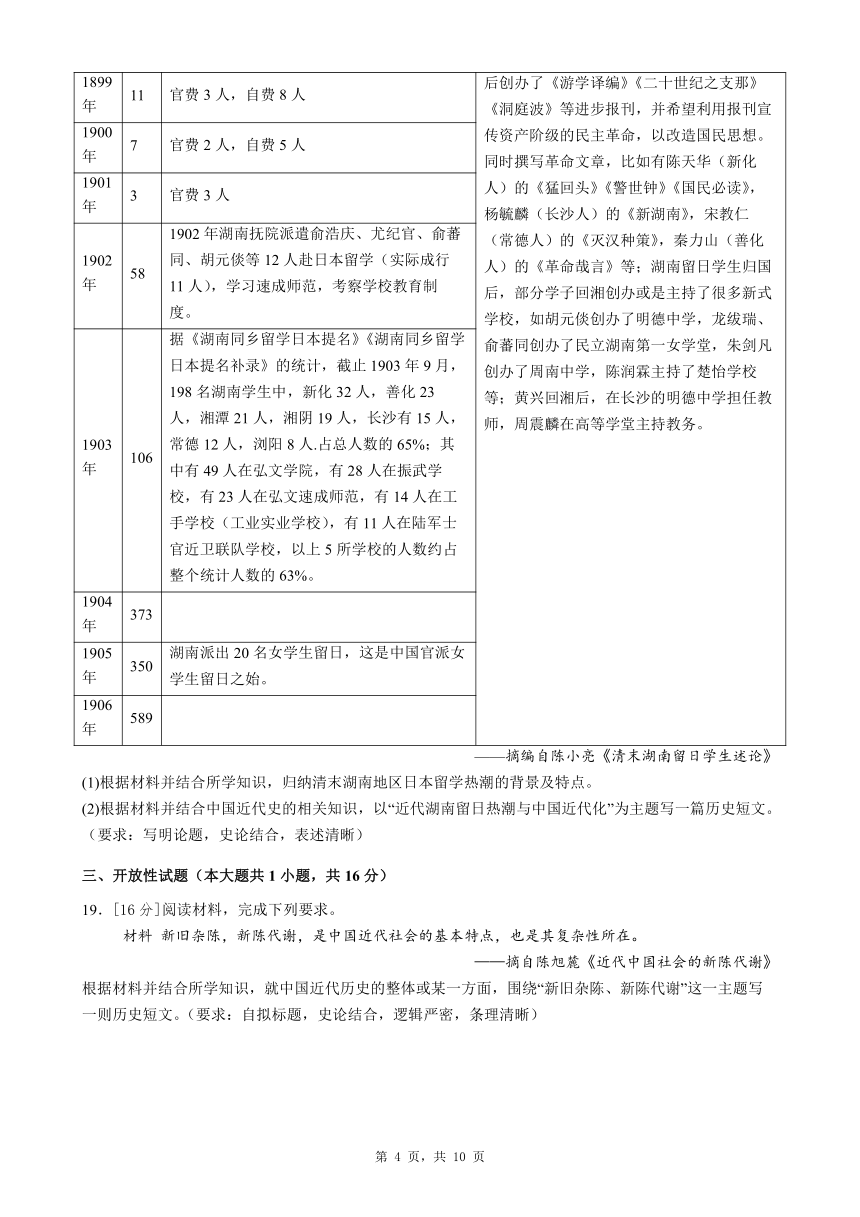

18.[10分]阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪初,留日热潮遍及全国,地处内陆的湖南,留日风潮也蔚为壮观。下表示意1898—1906年湖南留日学生统计概况。

清末湖南留日学生统计(大约数)

年代 人数 备注 主要活动

1898年 13 官费6人,自费7人 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1899年 11 官费3人,自费8人 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1900年 7 官费2人,自费5人 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1901年 3 官费3人 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1902年 58 1902年湖南抚院派遣俞浩庆、尤纪官、俞蕃同、胡元倓等12人赴日本留学(实际成行11人),学习速成师范,考察学校教育制度。 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1903年 106 据《湖南同乡留学日本提名》《湖南同乡留学日本提名补录》的统计,截止1903年9月,198名湖南学生中,新化32人,善化23人,湘潭21人,湘阴19人,长沙有15人,常德12人,浏阳8人.占总人数的65%;其中有49人在弘文学院,有28人在振武学校,有23人在弘文速成师范,有14人在工手学校(工业实业学校),有11人在陆军士官近卫联队学校,以上5所学校的人数约占整个统计人数的63%。 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1904年 373 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1905年 350 湖南派出20名女学生留日,这是中国官派女学生留日之始。 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1906年 589 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

——摘编自陈小亮《清末湖南留日学生述论》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳清末湖南地区日本留学热潮的背景及特点。

(2)根据材料并结合中国近代史的相关知识,以“近代湖南留日热潮与中国近代化”为主题写一篇历史短文。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)

三、开放性试题(本大题共1小题,共16分)

19.[16分]阅读材料,完成下列要求。

材料 新旧杂陈,新陈代谢,是中国近代社会的基本特点,也是其复杂性所在。

——摘自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

根据材料并结合所学知识,就中国近代历史的整体或某一方面,围绕“新旧杂陈、新陈代谢”这一主题写一则历史短文。(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,条理清晰)

参考答案

【知识点】国际经济组织的建立、布雷顿森林体系

1.【答案】C

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干设问词,可知这是影响题、本质题,时空是1944年(世界)。根据材料“在国际收支出现根本性失衡时可以变更汇率和取消货币的可兑换”可知,布雷顿森林体系在汇率兑换中具有灵活性,这有助于世界经济的协调发展,C项正确;《布雷顿森林协议》确立了以美元为中心的资本主义世界货币体系,体现了美国的经济霸权主义,但与题意不符,排除A项;材料未涉及国际收支失衡随时发生的相关信息,排除B项;布雷顿森林体系有其内在缺陷,主要表现为美元的国际储备地位和国际清偿力的矛盾、储备货币发行国与非储备货币发行国之间政策协调的不对称性以及固定汇率制下内外部目标之间的两难选择等,不符合题意,排除D项。故选C项。

【知识点】工业革命的影响

2.【答案】A

【详解】据材料可知,工业革命时期,英国的钢铁产量与棉布产量相当于世界其他国家产量的总和;煤炭产量相当于世界其他国家产量总和的两倍;英国工业品占世界工业品的40%—50%,据此可判断,工业革命带来了生产力的极大发展,A项正确;材料描述的是工业革命在生产力方面的影响,没有描述阶级结构的变化,也没有描述对生产关系的影响,排除BC项;材料没有描述对全球的影响,排除D项。

【知识点】中国经济的增长

3.【答案】D

【详解】根据表格数据,1992—1997年,中国重工业内部结构发生了明显变化:采掘工业比重降到8.4%,原材料工业占比下降到30.4%,而制造业占比上升到61.2%。这表明中国重工业内部结构正在优化,逐步从资源消耗型、初级加工型向高附加值的制造业转型,工业结构呈现优化趋势,工业化进程得到发展,D项正确;从采掘工业、原材料工业和制造业比重来看,工业布局并未趋于均衡,排除A项;材料反映的是原材料工业比重呈下降趋势,并不表明原材料工业日益萎缩,排除B项;表格数据只涉及第二产业中的重工业情况,没有提供第三产业的任何信息,无法判断第三产业是否迅速崛起,排除C项。

【知识点】拜占庭帝国的兴亡、波斯帝国的制度与扩张、罗马帝国、马其顿的扩张与制度

4.【答案】A

【详解】结合所学知识可知,①波斯帝国建立时间是公元前550年;②罗马帝国建立时间是公元前27年;③拜占庭帝国建立时间是395年;④亚历山大帝国建立时间是在前336年。结合上述分析可知正确排序是①④②③,A项符合题意;结合上述分析可知BCD项排序错误,排除。

【知识点】《独立宣言》

5.【答案】B

【详解】杰弗逊认为美国国家幅员辽阔,政府远离人民的监督,导致公民无法关注到政府管理国家的细节,由此可知,杰弗逊强调不能由单一的政府去管理它的一切事务,说明杰弗逊主张加强州政府权力,这样选民能更直接的监督政府,其意在调节中央与地方的关系,B项正确;杰弗逊是在协调中央和地方的关系,排除A、C项;杰弗逊并不是反对联邦制,只是认为应当协调好中央和地方的关系,排除D项。

【知识点】佛教的传入和中国化、明清小说的发展

6.【答案】D

【详解】据题干结合所学可知,哪吒形象中既有代表道教的元素,又有佛教的元素,体现了明代多元宗教共生的现实,D项正确;“君权神授”强调君主权力由上天授予 ,而漫画里的哪吒形象主要围绕其身上融合的佛、道元素以及作为维护天庭秩序的存在展开,排除A项;父权桎梏指的是在社会中,以父亲为代表的男性长辈凭借父权对家庭成员尤其是晚辈进行约束、控制等情况,而材料里的哪吒形象主要围绕其身上融合的佛、道元素以及作为维护天庭秩序的存在展开,排除B项;“最初萌芽”表述错误,佛教在汉代传入中国后,就与本土文化不断交融。且哪吒形象中佛、道元素的融合,并非文明嫁接的最早表现,排除C项。

【知识点】城市经济体制改革、改革开放

7.【答案】D

【详解】据材料“引‘包’字进城,解决国家与企业、企业与职工的分配关系”结合所学可知,1984年,即城市经济体制改革初期,石家庄市将承包做法引入国企,调整国家与企业、企业与职工的分配关系,扩大了国有企业的经营自主权,D项正确;据所学可知,家庭联产承包责任制主要在农村推行,与城市改革无关,排除A项;建立新型现代企业制度是20世纪90年代提出的国企改革目标,与1984年的改革内容不符,排除B项;材料未提及当时石家庄市在对外开放方面所采取的措施,排除C项。

【知识点】达伽马

8.【答案】A

【详解】结合所学可知,1497年,达伽马率船队从里斯本出发,绕过非洲南端的好望角,到达印度,A项正确;巴哈马群岛是西印度群岛的三片群岛之一,达伽马并未经行此处,排除B项;菲律宾群岛是亚洲南部马来群岛的组成部分,西滨南海,东临太平洋,达伽马并未经行此处,排除C项;麦哲伦海峡位于南美洲大陆最南端,由火地岛等岛屿围合而成,葡萄牙航海家麦哲伦于1520年首次通过该海峡进入太平洋,故得名,排除D项。

【知识点】法国大革命

9.【答案】C

【详解】1815年拿破仑帝国覆灭后,法国经历了波旁王朝复辟、七月革命、二月革命、第二共和国和第二帝国等多次政权更迭,各派政治势力反复博弈,始终未能建立稳定政体,这种长期的政治动荡促使中间派试图通过效仿英国成熟的君主立宪制寻求解决路径,C项正确;法国此时各派关于集权与分权的争议激烈,如波拿巴派坚持强权政治,正统派主张绝对君主制,分权理念远未达成共识,排除A项;共和派在1870年第三共和国建立前始终未能确立优势地位,七月王朝和第二帝国均为君主制政体,排除B项;英国责任内阁制的高效并非主要吸引力,法国中间派更关注英国政体对王权与议会关系的调和功能,且1848年后英国已进入议会主权时代,其政体特征与法国需求存在差异,排除D项。故选C项。

【知识点】隋唐时期的经济

10.【答案】D

【详解】据题干结合所学可知,取消官员免税特权,使官员与民户在纳税义务上趋于平等,减少了特权阶层对商业活动的垄断,公平税制可营造更规范的市场环境,鼓励民间商业活动,促进商品经济的活跃度,D项正确;社会阶层流动通常与科举制、选官制度等相关,而题干仅涉及“纳税标准”,未直接关联阶层升降,排除A项;官员按品级对应户等纳税,本质是取消官员免税特权,要求其与民户一样按经济能力(户等)纳税,并没有强化官员等级观念,排除B项;安史之乱的根源是节度使权力膨胀、中央集权削弱、社会矛盾激化等,与“品官依户纳税”无直接因果关系,排除C项。

【知识点】洋务运动的教育和军队建设、近代向西方学习的潮流

11.【答案】C

【详解】根据材料“19世纪中国出现了以‘方言’指称西方语言的用法”“19世纪末,中国人开始使用表示中国之地方语言的‘方言’一词。1924年,学者将‘方言’界定为‘一国内各地方不同的语言’”和所学知识可知,随着民族危机的加深和民族主义的兴起,近代中国“方言”内涵由表示西方语言演变为表示中国地方语言,“方言”概念从“他者”转向“自我”,成为文化认同的重要载体,C项正确;近代中国“方言”内涵的变化,侧面反映了民族意识的增强,虽然与民族危机的刺激有关,但A项不符合材料主旨,排除A项;近代中国“方言”内涵的变化与民族意识的增强密切相关,无法说明思想解放程度变化,排除B项;近代中国“方言”内涵的变化侧面反映了民族意识的增强,与人民统一愿望无关,排除D项。

【知识点】土地革命

12.【答案】B

【详解】根据材料可知,1927年大革命失败后,中国共产党开始独立领导武装斗争,逐步开展土地革命,把马克思主义基本原理与中国革命实际相结合,打土豪、分田地,满足农民的土地要求,调动了广大农民的革命积极性,使中国革命有了新的生机和活力,这是这一时期的重要成功经验,B项正确;建立抗日民族统一战线是在1937年全面抗战爆发后,不属于1927-1937年这一时期,排除A项;社会主义三大改造是在新中国成立后的1953-1956年进行的,目的是实现生产资料私有制向社会主义公有制的转变,与题干所指的十年斗争时期不符,排除C项;实行减租减息政策是抗日战争时期中国共产党为团结全民族抗战实行的土地政策,并非1927-1937年的主要政策,排除D项。

【知识点】元、魏晋南北朝时期江南地区的开发

13.【答案】A

【详解】

本题考查魏晋南北朝时期江南地区的开发。材料中东晋元帝时期将北方南迁的民众称之为侨人,并且旧地的名称设立侨州郡县。可见侨州郡县的设立起到招徕民众、稳定人心的作用,其主要影响是促进了长江流域的开发,故A项正确。B、D项 均不符合材料的主旨,故排除;侨州郡县仅满足北人还乡的心愿,但不能实现其愿望,故 C项 错误。

【知识点】巴黎公社、第一国际

14.【答案】C

【解析】马克思认为第一国际巴黎支部在巴黎公社运动中作出了重要贡献,同时也否认了第一国际直接指挥巴黎支部的说法,所以第一国际对巴黎公社运动的作用在于精神引领,故选C项。马克思在论及第一国际和巴黎公社时指出巴黎支部没有从第一国际接受命令,排除A项;第一国际没有对巴黎支部直接发出命令,巴黎公社运动是由工人自发发动的,排除B项;材料体现不出第一国际从经济上资助巴黎公社运动,排除D项。

【知识点】中国古代政治制度的演变趋势、元朝专制皇权加强的措施、宋朝专制皇权加强的措施、明清的地方行政制度、隋唐

15.【答案】A

【详解】根据材料“《南史》以王谢分支,《北史》亦以崔卢系派”“惟以姓为类,分卷无法”及所学知识可知,《南史》和《北史》突出门阀士族地位,过多采用家传形式,体现了当时门阀政治影响较大。宋人认为“其书颇有条理,删落酿辞,过本书远甚”,从侧面反映出隋唐以后,门阀政治影响日趋衰微,A项正确;材料未体现史书编写依赖私家著述,排除B项;材料内容与经济重心南移无关,排除C项;材料内容不能体现隋唐以后文献体例标准渐趋严密,排除D项。故选A项。

【知识点】中古西欧城市的发展

16.【答案】B

【解析】由题意可知,西欧行会在13世纪前后发生了变化:13世纪以前,行会对学徒和帮工较为开放,但在13世纪以后,富人阶层逐渐控制了行会,行会成员逐渐变得世袭化。富人阶层控制行会,设立更高的入会门槛,这是为了维持自己的经济优势,排除其他竞争者,故选B项;13世纪的西欧技术革新较为缓慢,排除A项;城市管理体制的完善主要涉及城市治理和行政管理的规范化,这与行会内部的经济和社会控制变化没有直接关联,排除C项;王权对城市控制的加强主要体现为政治和行政控制,而题干中的变化更多是行会内部的经济和社会结构调整,和王权控制关系不大,排除D项。

【知识点】世界各地的民居、古代中国的民居

17.【答案】(1)特点:古代中国:讲究空间上的秩序性;布局体现严格等级观念;符合家族至上的权威崇拜心理。 古代西方:实用性;人文性;融合性;创新性。

(2)历史条件:独特的自然地理环境;自给自足的小农经济;儒家传统的家族观念。

(3)认识:民居的建造不仅体现了居住地的自然环境,而且反映了当地的社会经济水平与文化习俗。

【详解】(1)古代中国:据材料一“中国把社会的秩序具体地用空间表现出来”可得出讲究空间上的秩序性;据材料一“中国北方的代表性民居北京四合院:长辈住正房,晚辈住厢房,倒座和后罩房及周围辅助用房为家中佣人用房”可得出布局体现严格等级观念;据材料一“整个院落的建筑秩序反映了家族至上的权威崇拜心理,象征着家族内部的伦理礼制”可得出符合家族至上的权威崇拜心理。 古代西方:据材料二“帐篷中间安置炉灶用来做饭、取暖。出于通风排烟的需要,住宅顶端开口,逐渐演化成明厅的形制”可得出实用性、人文性;据材料二“罗马人在伊鲁特人的统治之下吸收了农业文明带来的文化,产生定居习惯。古希腊晚期的建筑成就由古罗马继承”可得出融合性;据材料二“它的平面形制不拘一格,十分自由。到罗马时期平面变得对称而整齐了,高度也定式化了,这是有异于希腊传统的”可得出创新性。

(2)结合所学知识,从自然地理环境、自给自足的小农经济、儒家传统的家族观念等角度思考。

(3)根据材料和所学知识,民居的建造不仅体现了居住地的自然环境,而且反映了当地的社会经济水平与文化习俗。

【知识点】《马关条约》的影响、近代中国学校教育的发展

18.【答案】

(1)背景:①甲午战败的冲击;②维新思潮活跃,新式教育的发展;③清末新政、留学生毕业选官制度的推动;④湖南政府的推动。

特点:①留学经费来源多元;②留日学生不断增多;③学生来源地域分布不平衡;④在日学习科目广泛,其中以军事和师范为主;⑤以著书、办学等形式传播新思想。

(2)〖示例〗近代湖南留日热潮既是近代化的结果,同时又推动了中国近代化的发展。

随着西学的传播和洋务运动的开展,中国教育近代化开启,新式学堂的创办和留学教育培养了新式人才,推动了西学在中国的纵深发展,并助推了中国的思想解放。洋务派代表人物中不乏湖南人,比如曾国藩,倡导学习西方技艺、注重人才培养,推动湖南地区教育和洋务运动深入发展。维新派中以谭嗣同为代表,提出“冲破君主之网罗”,极大解放了思想。甲午战争中国惨败刺激了大批湖南的仁人志士,他们奔赴日本留学,探索救国之路,践行了“心忧天下,敢为人先”的湖南精神。

留日期间,湖南学子积极办刊、撰写文章,宣传资产阶级民主革命,推动了中国民主革命的进程。比如黄兴、宋教仁等人都是早期积极投入到革命活动中的先烈,为辛亥革命做出了重大贡献,推动了中国政治民主化的进程。归国后的湖南学子中有部分投身于教育行业,创办了一大批新式学校,开启民智,改造国民思想,推动湖南新式教育的发展,也为中国的近代化培养了大批人才,推动了中国思想和教育的近代化。

总之,近代湖南留日热潮是当时中国近代化的产物,又在政治、经济、思想、教育等多方面助推了中国近代化的发展进程。

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

【详解】

(1)第一小问背景,据材料“1898年”“留日热潮”“甲午战败的冲击”可知,甲午战败的冲击;据材料“创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命”结合所学可知,维新思潮活跃,新式教育的发展;据材料“1902年湖南抚院派遣俞浩庆、尤纪官、俞蕃同、胡元倓等12人赴日本留学”结合所学可知,清末新政、留学生毕业选官制度的推动以及湖南政府的推动。

第二小问特点,据材料“官费、自费”可知留学经费来源多元;从“人数”变化可知湘籍留日学生不断增多;从地域统计“198名湖南学生中,新化32人,善化23人,湘潭21人,湘阴19人,长沙有15人,常德12人,浏阳8人”中可看出学生来源地域分布不平衡;从在日学校统计“其中有49人在弘文学院,有28人在振武学校,有23人在弘文速成师范,有14人在工手学校(工业实业学校),有11人在陆军士官近卫联队学校”可看出湘籍留学生在日学习科目广泛,其中以军事和师范为主;从材料“主要活动”中的“湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命”可看出湘籍留学生以著书、办学等形式传播新思想。

(2)首先,依据材料,确定主题。据材料“ 20世纪初,留日热潮遍及全国,地处内陆的湖南,留日风潮也蔚为壮观”与题干“近代湖南留日热潮与中国近代化”结合所学可知,其主题是近代湖南留日热潮既是近代化的结果,同时又推动了中国近代化的发展。

其次,据材料结合所学进行证明。据材料“有11人在陆军士官近卫联队学校,以上5所学校的人数约占整个统计人数的63%。”结合所学可知,随着西学的传播和洋务运动的开展,中国教育近代化开启,新式学堂的创办和留学教育培养了新式人才,推动了西学在中国的纵深发展,并助推了中国的思想解放;再结合所学指出这些湖南近代人才的历史作用,如洋务派代表人物中不乏湖南人,比如曾国藩,倡导学习西方技艺、注重人才培养,推动湖南地区教育和洋务运动深入发展。维新派中以谭嗣同为代表,提出“冲破君主之网罗”,极大解放了思想;据材料“20世纪初,留日热潮遍及全国,地处内陆的湖南,留日风潮也蔚为壮观”可知,甲午战争中国惨败刺激了大批湖南的仁人志士,他们奔赴日本留学,探索救国之路,践行了“心忧天下,敢为人先”的湖南精神。

据材料“湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想”结合所学可知,留日期间,湖南学子积极办刊、撰写文章,宣传资产阶级民主革命,推动了中国民主革命的进程。比如黄兴、宋教仁等人都是早期积极投入到革命活动中的先烈,为辛亥革命做出了重大贡献,推动了中国政治民主化的进程;据材料“陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。”结合所学可知,归国后的湖南学子中有部分投身于教育行业,创办了一大批新式学校,开启民智,改造国民思想,推动湖南新式教育的发展,也为中国的近代化培养了大批人才,推动了中国思想和教育的近代化。

最后,总结归纳,深化中心。总之,近代湖南留日热潮是当时中国近代化的产物,又在政治、经济、思想、教育等多方面助推了中国近代化的发展进程。

【知识点】北洋时期的军阀割据、新文化运动的口号及思想、民族资本主义的短暂春天、近代向西方学习的潮流、马克思主义在中国的传播、马克思主义的中国化

19.【答案】

新旧之间:中国近代社会的裂变与重生。

中国近代史是一部新旧力量激烈碰撞的史诗。自鸦片战争轰开国门,传统农耕文明与西方工业文明在中华大地上交织撕扯,形成“辫子与西装共舞,私塾与学堂并立”的奇异景观。中国近代社会呈现出新旧杂陈的特点。政治上,旧的因素是北洋军阀专制统治,新的因素是维护民主共和力量的存在;经济上,旧的因素是自然经济仍占主导地位,新的因素是民族资本主义迅速发展;思想上,旧的因素是封建思想依然存在,新的因素是民主科学思想的不断传播和马克思主义的传入;习俗上,旧的因素是落后的封建习俗在农村顽固存在,新的因素是新社会风尚在大城市流行。这一时期的中国社会还呈现出新陈代谢的特点。资产阶级和无产阶级力量不断壮大;近代民族工业的发展瓦解着自然经济;资产阶级的民主与科学不断动摇旧的封建思想,马克思主义影响逐渐扩大;新习俗逐渐取代旧习俗。正是这种“旧壳未破、新芽已生”的混沌状态,催生出独特的历史动力。旧秩序在裂痕中松动,新元素于夹缝中生长,最终在血与火的淬炼里,蹚出一条通向现代中国的荆棘之路。这场持续百年的新陈代谢,不仅重塑了国家形态,更在文明基因层面完成了古老民族的艰难蜕变。

【详解】本题是评论解说题。时空是:近代(中国)。根据设问“就中国近代历史的整体或某一方面,围绕‘新旧杂陈、新陈代谢’这一主题写一则历史短文。”,可直接拟定论题为:新旧之间:中国近代社会的裂变与重生。首先提出,中国近代史是一部新旧力量激烈碰撞的史诗。自鸦片战争轰开国门,传统农耕文明与西方工业文明在中华大地上交织撕扯,形成“辫子与西装共舞,私塾与学堂并立”的奇异景观。接着具体阐述近代中国社会新旧杂陈的表现,可从政治、经济、思想、社会习俗等角度进行分析。结合所学可知,政治上,旧的因素是北洋军阀专制统治,新的因素是维护民主共和力量的存在;经济上,旧的因素是自然经济仍占主导地位,新的因素是民族资本主义迅速发展;思想上,旧的因素是封建思想依然存在,新的因素是民主科学思想的不断传播和马克思主义的传入;习俗上,旧的因素是落后的封建习俗在农村顽固存在,新的因素是新社会风尚在大城市流行。然后提出,这一时期的中国社会还呈现出新陈代谢的特点。可从资产阶级和无产阶级力量不断壮大、近代民族工业的发展、资产阶级民主与科学思想的传播、马克思主义影响的逐渐扩大、新习俗逐渐取代旧习俗等角度进行分析。最后进行总结,升华主题,即正是这种“旧壳未破、新芽已生”的混沌状态,催生出独特的历史动力。旧秩序在裂痕中松动,新元素于夹缝中生长,最终在血与火的淬炼里,蹚出一条通向现代中国的荆棘之路。这场持续百年的新陈代谢,不仅重塑了国家形态,更在文明基因层面完成了古老民族的艰难蜕变。开放性试题,言之有理即可。

第 page number 页,共 number of pages 页

第 page number 页,共 number of pages 页

一、单选题(本大题共16小题,共64分)

1.[4分]《布雷顿森林协议》明确固定汇率条件下货币的可兑换,同时又规定,在国际收支出现根本性失衡时可以变更汇率和取消货币的可兑换。这( )

A.彰显了美国的经济霸权主义 B.反映了国际收支失衡随时发生

C.助力战后世界经济协调发展 D.揭示了体系内在矛盾不可调和

2.[4分]19世纪中叶,英国的钢铁产量与棉布产量相当于世界其他国家产量的总和;煤炭产量相当于世界其他国家产量总和的两倍;英国工业品占世界工业品的40%—50%。这说明工业革命( )

A.带来了生产力的极大发展 B.造成阶级结构的重大变化

C.引起了生产关系深刻变化 D.使世界各地联系日益紧密

3.[4分]如表所示为1992—1997年中国重工业产值及采掘工业、原材料工业和制造业比重。这些数据可用于证明,这一时期的中国( )

年份 重工业产值/亿元 比重

采掘工业 原材料工业 制造业

1992 14975.2 9.9% 36.4% 53.7%

1993 24339.2 10.4% 42.6% 47.0%

1994 22421.2 8.5% 32.9% 58.6%

1995 25605.3 7.9% 32.5% 59.6%

1996 28131.9 8.4% 31.6% 60.0%

1997 31342.0 8.4% 30.4% 61.2%

A.工业布局趋于平衡 B.原材料工业日益萎缩 C.第三产业迅速崛起 D.工业化进程得到发展

4.[4分]古代世界曾出现多个地跨欧亚非三洲的大帝国,按其建立时间先后顺序排列正确的是( )

①波斯帝国 ②罗马帝国 ③拜占庭帝国 ④亚历山大帝国

A.①④②③ B.①④③② C.④①②③ D.④①③②

5.[4分]《独立宣言》的起草人杰弗逊认为:“我们的国家太大,以至不能由单一的政府去管理它的一切事务。公仆距离他们的选民的监视是如此遥远,以致无法管理和照看它的一切为了很好地治理公民所必需的细节。”据此可知,杰弗逊的这一观点

A.协调了各州之间的权力分配 B.旨在调节中央与地方的关系

C.体现了三权分立的民主原则 D.否定了联邦制存在的合理性

6.[4分]明代作家吴承恩笔下的哪吒,三头六臂,威风凛凛。但手中的缚妖索与降魔杵,分明是为维护天庭秩序而存在。有趣的是,佛祖赐予的莲花化身与李靖手中的如来金塔,如同佛、道力量在天庭博弈的具象化符号。这里的哪吒形象( )

A.是君权神授的政治隐喻 B.折射出明代父权桎梏的社会情景

C.是文明嫁接的最初萌芽 D.映射了明代多元宗教共生的现实

7.[4分]1984年,石家庄城市进行“撞击发射式”综合改革,引“包”字进城,解决国家与企业、企业与职工的分配关系。这一现象表明,当时石家庄( )

A.家庭联产承包责任制得到推广 B.率先建立了新型现代企业制度

C.走在对内改革对外开放的前沿 D.扩大了国有企业的经营自主权

8.[4分]1497年,一位葡萄牙航海家告别里斯本,带领四艘武装商船在茫茫的大海里航行了三个多月,最终到达印度。下列各项中,这位航海家此行到过的地点是( )

A.好望角 B.巴哈马群岛 C.菲律宾群岛 D.麦哲伦海峡

9.[4分]1815年以后,法国政坛上的中间派十分推崇英国的政治制度。尽管当时的普鲁士等其他国家亦成为法国政治评论家研究的对象,但是在1815—1870年,占据着主要地位的讨论对象始终是英国。法国当时的“崇英”现象主要是源于( )

A.分权与制衡的理念成为社会共识 B.共和派逐渐在各势力中占据优势

C.法国大革命后长期存在政治困境 D.英国责任内阁制政体行政效率高

10.[4分]《品官依户纳税敕》规定:“每年税钱,上上户四千文,上中户三千五百文,上下户三千文,中上户两千五百文,中中户二千文,中下户一千五百文,下上户一千文,下中户七百文,下下户五百文。其现任官一品,准上上户税,九品准下下户税,余品并准依此户等税。”这一规定( )

A.加速了社会阶层流动

B.使官员等级观念强化

C.推动了安史之乱爆发

D.有利于商品经济发展

11.[4分]19世纪中国出现了以“方言”指称西方语言的用法。如洋务运动期间设立的上海广方言馆、广州广方言馆,招募学生学习英文、法文、德文等。19世纪末,中国人开始使用表示中国之地方语言的“方言”一词。1924年,学者将“方言”界定为“一国内各地方不同的语言”。近代中国“方言”内涵的变化,侧面反映了( )

A.西方侵略的深入 B.思想解放程度的加深

C.民族意识的增强 D.人民统一愿望的强烈

12.[4分]毛泽东同志在《〈共产党人〉发刊词》中指出,建党18年来的发展过程可以分为三个阶段。其中第二个阶段是由于“更多地学会了将马克思列宁主义的理论和中国革命的实践相结合,我们党就能够进行了胜利的十年斗争”,这一阶段的成功经验是( )

A.建立抗日民族统一战线 B.逐步开展土地革命

C.进行社会主义三大改造 D.实行减租减息政策

13.[4分]《隋书·食货志》云:“晋自中原丧乱,元帝寓居江左,百姓之自北南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨州郡县。”如在京口(今江苏镇江)侨立南徐州。侨州郡县设立的主要影响是

A.促进了长江流域的开发 B.提高了地方行政的效率

C.实现了北人还乡的愿望 D.维护了江南士族的特权

14.[4分]马克思在论及第一国际和巴黎公社时说:“总委员会引以自豪的是,国际的巴黎各支部在这次巴黎的光辉革命中起了卓越的作用。事实并不是像一些蠢才所想象的那样,仿佛巴黎或任何其他的国际支部从一个中心接受命令。”由此可见,第一国际对巴黎公社的作用在于( )

A.组织发动 B.直接指挥

C.精神引领 D.经济资助

15.[4分]初唐史学家李延寿著成《南史》和《北史》,宋人所修《新唐书》称“其书颇有条理,删落酿辞,过本书远甚”。因“《南史》以王谢分支,《北史》亦以崔卢系派”,清代《四库全书》评说其“惟以姓为类,分卷无法”。这能印证隋唐以后( )

A.门阀政治影响日趋衰微 B.史书编写依赖私家著述

C.社会经济重心逐渐南移 D.文献体例标准渐趋严密

16.[4分]13世纪以前,西欧的行会具有明显的开放性,学徒、帮工不论家庭出身,只要合乎资格就可以成为行会成员;13世纪以后,掌握着资本和生产的富人阶层控制了行会,出身贫寒的学徒、帮工面临着更高的入会门槛,行会成员逐渐成为世袭身份。这反映出( )

A.技术革新速度加快

B.市场竞争日益加剧

C.城市管理体制逐步完善

D.王权对城市的控制加强

二、材料分析题(本大题共2小题,共20分)

17.[10分]阅读材料,完成下列要求。

材料一 《丧服·小记》中说:“亲亲、尊尊、长长、男女有别,人道之大者也。”世界文明国家中,只有中国把社会的秩序具体地用空间表现出来。如中国北方的代表性民居北京四合院:长辈住正房,晚辈住厢房,倒座和后罩房及周围辅助用房为家中佣人用房,整个院落的建筑秩序反映了家族至上的权威崇拜心理,象征着家族内部的伦理礼制。南方民居如潮汕大型住宅同样如此,如潮汕著名的许驸马府,中心为三进五间,周围有一重从厝或二重从厝,后有后仓屋,周围用房围合出狭小的天井院落,以中厅等为构图中心的尚“中”观念,最符合家族至上的权威崇拜心理。

——摘编自李月、廖方方等《“家族观念”影响下的中西方传统民居》

材料二 过着游牧生活的古罗马人的住宅多为可移动的帐篷,帐篷中间安置炉灶用来做饭、取暖。出于通风排烟的需要,住宅顶端开口,逐渐演化成明厅的形制。罗马人在伊鲁特人的统治之下吸收了农业文明带来的文化,产生定居习惯。古希腊晚期的建筑成就由古罗马继承。天井式住宅是内向型的,这种住宅以一个天井为中心,四周布置柱廊和生活用房。它的平面形制不拘一格,十分自由。到罗马时期平面变得对称而整齐了,高度也定式化了,这是有异于希腊传统的。天井式住宅的中心是一间矩形的大厅,大厅中央的上方是露明厅,它是家庭生活的中心,承担着做饭、料理家务、接待宾客、祭祀家神等诸多功能。

——摘编自张远雪、高明《中外院落式民居比较研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括古代中国和西方民居的特点。

(2)根据材料一并结合所学知识,分析中国传统民居特点形成的历史条件。

(3)根据上述材料谈谈你对中西传统民居的认识。

18.[10分]阅读材料,完成下列要求。

材料 20世纪初,留日热潮遍及全国,地处内陆的湖南,留日风潮也蔚为壮观。下表示意1898—1906年湖南留日学生统计概况。

清末湖南留日学生统计(大约数)

年代 人数 备注 主要活动

1898年 13 官费6人,自费7人 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1899年 11 官费3人,自费8人 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1900年 7 官费2人,自费5人 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1901年 3 官费3人 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1902年 58 1902年湖南抚院派遣俞浩庆、尤纪官、俞蕃同、胡元倓等12人赴日本留学(实际成行11人),学习速成师范,考察学校教育制度。 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1903年 106 据《湖南同乡留学日本提名》《湖南同乡留学日本提名补录》的统计,截止1903年9月,198名湖南学生中,新化32人,善化23人,湘潭21人,湘阴19人,长沙有15人,常德12人,浏阳8人.占总人数的65%;其中有49人在弘文学院,有28人在振武学校,有23人在弘文速成师范,有14人在工手学校(工业实业学校),有11人在陆军士官近卫联队学校,以上5所学校的人数约占整个统计人数的63%。 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1904年 373 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1905年 350 湖南派出20名女学生留日,这是中国官派女学生留日之始。 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

1906年 589 湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想。同时撰写革命文章,比如有陈天华(新化人)的《猛回头》《警世钟》《国民必读》,杨毓麟(长沙人)的《新湖南》,宋教仁(常德人)的《灭汉种策》,秦力山(善化人)的《革命哉言》等;湖南留日学生归国后,部分学子回湘创办或是主持了很多新式学校,如胡元倓创办了明德中学,龙绂瑞、俞蕃同创办了民立湖南第一女学堂,朱剑凡创办了周南中学,陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。

——摘编自陈小亮《清末湖南留日学生述论》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳清末湖南地区日本留学热潮的背景及特点。

(2)根据材料并结合中国近代史的相关知识,以“近代湖南留日热潮与中国近代化”为主题写一篇历史短文。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)

三、开放性试题(本大题共1小题,共16分)

19.[16分]阅读材料,完成下列要求。

材料 新旧杂陈,新陈代谢,是中国近代社会的基本特点,也是其复杂性所在。

——摘自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

根据材料并结合所学知识,就中国近代历史的整体或某一方面,围绕“新旧杂陈、新陈代谢”这一主题写一则历史短文。(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,条理清晰)

参考答案

【知识点】国际经济组织的建立、布雷顿森林体系

1.【答案】C

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干设问词,可知这是影响题、本质题,时空是1944年(世界)。根据材料“在国际收支出现根本性失衡时可以变更汇率和取消货币的可兑换”可知,布雷顿森林体系在汇率兑换中具有灵活性,这有助于世界经济的协调发展,C项正确;《布雷顿森林协议》确立了以美元为中心的资本主义世界货币体系,体现了美国的经济霸权主义,但与题意不符,排除A项;材料未涉及国际收支失衡随时发生的相关信息,排除B项;布雷顿森林体系有其内在缺陷,主要表现为美元的国际储备地位和国际清偿力的矛盾、储备货币发行国与非储备货币发行国之间政策协调的不对称性以及固定汇率制下内外部目标之间的两难选择等,不符合题意,排除D项。故选C项。

【知识点】工业革命的影响

2.【答案】A

【详解】据材料可知,工业革命时期,英国的钢铁产量与棉布产量相当于世界其他国家产量的总和;煤炭产量相当于世界其他国家产量总和的两倍;英国工业品占世界工业品的40%—50%,据此可判断,工业革命带来了生产力的极大发展,A项正确;材料描述的是工业革命在生产力方面的影响,没有描述阶级结构的变化,也没有描述对生产关系的影响,排除BC项;材料没有描述对全球的影响,排除D项。

【知识点】中国经济的增长

3.【答案】D

【详解】根据表格数据,1992—1997年,中国重工业内部结构发生了明显变化:采掘工业比重降到8.4%,原材料工业占比下降到30.4%,而制造业占比上升到61.2%。这表明中国重工业内部结构正在优化,逐步从资源消耗型、初级加工型向高附加值的制造业转型,工业结构呈现优化趋势,工业化进程得到发展,D项正确;从采掘工业、原材料工业和制造业比重来看,工业布局并未趋于均衡,排除A项;材料反映的是原材料工业比重呈下降趋势,并不表明原材料工业日益萎缩,排除B项;表格数据只涉及第二产业中的重工业情况,没有提供第三产业的任何信息,无法判断第三产业是否迅速崛起,排除C项。

【知识点】拜占庭帝国的兴亡、波斯帝国的制度与扩张、罗马帝国、马其顿的扩张与制度

4.【答案】A

【详解】结合所学知识可知,①波斯帝国建立时间是公元前550年;②罗马帝国建立时间是公元前27年;③拜占庭帝国建立时间是395年;④亚历山大帝国建立时间是在前336年。结合上述分析可知正确排序是①④②③,A项符合题意;结合上述分析可知BCD项排序错误,排除。

【知识点】《独立宣言》

5.【答案】B

【详解】杰弗逊认为美国国家幅员辽阔,政府远离人民的监督,导致公民无法关注到政府管理国家的细节,由此可知,杰弗逊强调不能由单一的政府去管理它的一切事务,说明杰弗逊主张加强州政府权力,这样选民能更直接的监督政府,其意在调节中央与地方的关系,B项正确;杰弗逊是在协调中央和地方的关系,排除A、C项;杰弗逊并不是反对联邦制,只是认为应当协调好中央和地方的关系,排除D项。

【知识点】佛教的传入和中国化、明清小说的发展

6.【答案】D

【详解】据题干结合所学可知,哪吒形象中既有代表道教的元素,又有佛教的元素,体现了明代多元宗教共生的现实,D项正确;“君权神授”强调君主权力由上天授予 ,而漫画里的哪吒形象主要围绕其身上融合的佛、道元素以及作为维护天庭秩序的存在展开,排除A项;父权桎梏指的是在社会中,以父亲为代表的男性长辈凭借父权对家庭成员尤其是晚辈进行约束、控制等情况,而材料里的哪吒形象主要围绕其身上融合的佛、道元素以及作为维护天庭秩序的存在展开,排除B项;“最初萌芽”表述错误,佛教在汉代传入中国后,就与本土文化不断交融。且哪吒形象中佛、道元素的融合,并非文明嫁接的最早表现,排除C项。

【知识点】城市经济体制改革、改革开放

7.【答案】D

【详解】据材料“引‘包’字进城,解决国家与企业、企业与职工的分配关系”结合所学可知,1984年,即城市经济体制改革初期,石家庄市将承包做法引入国企,调整国家与企业、企业与职工的分配关系,扩大了国有企业的经营自主权,D项正确;据所学可知,家庭联产承包责任制主要在农村推行,与城市改革无关,排除A项;建立新型现代企业制度是20世纪90年代提出的国企改革目标,与1984年的改革内容不符,排除B项;材料未提及当时石家庄市在对外开放方面所采取的措施,排除C项。

【知识点】达伽马

8.【答案】A

【详解】结合所学可知,1497年,达伽马率船队从里斯本出发,绕过非洲南端的好望角,到达印度,A项正确;巴哈马群岛是西印度群岛的三片群岛之一,达伽马并未经行此处,排除B项;菲律宾群岛是亚洲南部马来群岛的组成部分,西滨南海,东临太平洋,达伽马并未经行此处,排除C项;麦哲伦海峡位于南美洲大陆最南端,由火地岛等岛屿围合而成,葡萄牙航海家麦哲伦于1520年首次通过该海峡进入太平洋,故得名,排除D项。

【知识点】法国大革命

9.【答案】C

【详解】1815年拿破仑帝国覆灭后,法国经历了波旁王朝复辟、七月革命、二月革命、第二共和国和第二帝国等多次政权更迭,各派政治势力反复博弈,始终未能建立稳定政体,这种长期的政治动荡促使中间派试图通过效仿英国成熟的君主立宪制寻求解决路径,C项正确;法国此时各派关于集权与分权的争议激烈,如波拿巴派坚持强权政治,正统派主张绝对君主制,分权理念远未达成共识,排除A项;共和派在1870年第三共和国建立前始终未能确立优势地位,七月王朝和第二帝国均为君主制政体,排除B项;英国责任内阁制的高效并非主要吸引力,法国中间派更关注英国政体对王权与议会关系的调和功能,且1848年后英国已进入议会主权时代,其政体特征与法国需求存在差异,排除D项。故选C项。

【知识点】隋唐时期的经济

10.【答案】D

【详解】据题干结合所学可知,取消官员免税特权,使官员与民户在纳税义务上趋于平等,减少了特权阶层对商业活动的垄断,公平税制可营造更规范的市场环境,鼓励民间商业活动,促进商品经济的活跃度,D项正确;社会阶层流动通常与科举制、选官制度等相关,而题干仅涉及“纳税标准”,未直接关联阶层升降,排除A项;官员按品级对应户等纳税,本质是取消官员免税特权,要求其与民户一样按经济能力(户等)纳税,并没有强化官员等级观念,排除B项;安史之乱的根源是节度使权力膨胀、中央集权削弱、社会矛盾激化等,与“品官依户纳税”无直接因果关系,排除C项。

【知识点】洋务运动的教育和军队建设、近代向西方学习的潮流

11.【答案】C

【详解】根据材料“19世纪中国出现了以‘方言’指称西方语言的用法”“19世纪末,中国人开始使用表示中国之地方语言的‘方言’一词。1924年,学者将‘方言’界定为‘一国内各地方不同的语言’”和所学知识可知,随着民族危机的加深和民族主义的兴起,近代中国“方言”内涵由表示西方语言演变为表示中国地方语言,“方言”概念从“他者”转向“自我”,成为文化认同的重要载体,C项正确;近代中国“方言”内涵的变化,侧面反映了民族意识的增强,虽然与民族危机的刺激有关,但A项不符合材料主旨,排除A项;近代中国“方言”内涵的变化与民族意识的增强密切相关,无法说明思想解放程度变化,排除B项;近代中国“方言”内涵的变化侧面反映了民族意识的增强,与人民统一愿望无关,排除D项。

【知识点】土地革命

12.【答案】B

【详解】根据材料可知,1927年大革命失败后,中国共产党开始独立领导武装斗争,逐步开展土地革命,把马克思主义基本原理与中国革命实际相结合,打土豪、分田地,满足农民的土地要求,调动了广大农民的革命积极性,使中国革命有了新的生机和活力,这是这一时期的重要成功经验,B项正确;建立抗日民族统一战线是在1937年全面抗战爆发后,不属于1927-1937年这一时期,排除A项;社会主义三大改造是在新中国成立后的1953-1956年进行的,目的是实现生产资料私有制向社会主义公有制的转变,与题干所指的十年斗争时期不符,排除C项;实行减租减息政策是抗日战争时期中国共产党为团结全民族抗战实行的土地政策,并非1927-1937年的主要政策,排除D项。

【知识点】元、魏晋南北朝时期江南地区的开发

13.【答案】A

【详解】

本题考查魏晋南北朝时期江南地区的开发。材料中东晋元帝时期将北方南迁的民众称之为侨人,并且旧地的名称设立侨州郡县。可见侨州郡县的设立起到招徕民众、稳定人心的作用,其主要影响是促进了长江流域的开发,故A项正确。B、D项 均不符合材料的主旨,故排除;侨州郡县仅满足北人还乡的心愿,但不能实现其愿望,故 C项 错误。

【知识点】巴黎公社、第一国际

14.【答案】C

【解析】马克思认为第一国际巴黎支部在巴黎公社运动中作出了重要贡献,同时也否认了第一国际直接指挥巴黎支部的说法,所以第一国际对巴黎公社运动的作用在于精神引领,故选C项。马克思在论及第一国际和巴黎公社时指出巴黎支部没有从第一国际接受命令,排除A项;第一国际没有对巴黎支部直接发出命令,巴黎公社运动是由工人自发发动的,排除B项;材料体现不出第一国际从经济上资助巴黎公社运动,排除D项。

【知识点】中国古代政治制度的演变趋势、元朝专制皇权加强的措施、宋朝专制皇权加强的措施、明清的地方行政制度、隋唐

15.【答案】A

【详解】根据材料“《南史》以王谢分支,《北史》亦以崔卢系派”“惟以姓为类,分卷无法”及所学知识可知,《南史》和《北史》突出门阀士族地位,过多采用家传形式,体现了当时门阀政治影响较大。宋人认为“其书颇有条理,删落酿辞,过本书远甚”,从侧面反映出隋唐以后,门阀政治影响日趋衰微,A项正确;材料未体现史书编写依赖私家著述,排除B项;材料内容与经济重心南移无关,排除C项;材料内容不能体现隋唐以后文献体例标准渐趋严密,排除D项。故选A项。

【知识点】中古西欧城市的发展

16.【答案】B

【解析】由题意可知,西欧行会在13世纪前后发生了变化:13世纪以前,行会对学徒和帮工较为开放,但在13世纪以后,富人阶层逐渐控制了行会,行会成员逐渐变得世袭化。富人阶层控制行会,设立更高的入会门槛,这是为了维持自己的经济优势,排除其他竞争者,故选B项;13世纪的西欧技术革新较为缓慢,排除A项;城市管理体制的完善主要涉及城市治理和行政管理的规范化,这与行会内部的经济和社会控制变化没有直接关联,排除C项;王权对城市控制的加强主要体现为政治和行政控制,而题干中的变化更多是行会内部的经济和社会结构调整,和王权控制关系不大,排除D项。

【知识点】世界各地的民居、古代中国的民居

17.【答案】(1)特点:古代中国:讲究空间上的秩序性;布局体现严格等级观念;符合家族至上的权威崇拜心理。 古代西方:实用性;人文性;融合性;创新性。

(2)历史条件:独特的自然地理环境;自给自足的小农经济;儒家传统的家族观念。

(3)认识:民居的建造不仅体现了居住地的自然环境,而且反映了当地的社会经济水平与文化习俗。

【详解】(1)古代中国:据材料一“中国把社会的秩序具体地用空间表现出来”可得出讲究空间上的秩序性;据材料一“中国北方的代表性民居北京四合院:长辈住正房,晚辈住厢房,倒座和后罩房及周围辅助用房为家中佣人用房”可得出布局体现严格等级观念;据材料一“整个院落的建筑秩序反映了家族至上的权威崇拜心理,象征着家族内部的伦理礼制”可得出符合家族至上的权威崇拜心理。 古代西方:据材料二“帐篷中间安置炉灶用来做饭、取暖。出于通风排烟的需要,住宅顶端开口,逐渐演化成明厅的形制”可得出实用性、人文性;据材料二“罗马人在伊鲁特人的统治之下吸收了农业文明带来的文化,产生定居习惯。古希腊晚期的建筑成就由古罗马继承”可得出融合性;据材料二“它的平面形制不拘一格,十分自由。到罗马时期平面变得对称而整齐了,高度也定式化了,这是有异于希腊传统的”可得出创新性。

(2)结合所学知识,从自然地理环境、自给自足的小农经济、儒家传统的家族观念等角度思考。

(3)根据材料和所学知识,民居的建造不仅体现了居住地的自然环境,而且反映了当地的社会经济水平与文化习俗。

【知识点】《马关条约》的影响、近代中国学校教育的发展

18.【答案】

(1)背景:①甲午战败的冲击;②维新思潮活跃,新式教育的发展;③清末新政、留学生毕业选官制度的推动;④湖南政府的推动。

特点:①留学经费来源多元;②留日学生不断增多;③学生来源地域分布不平衡;④在日学习科目广泛,其中以军事和师范为主;⑤以著书、办学等形式传播新思想。

(2)〖示例〗近代湖南留日热潮既是近代化的结果,同时又推动了中国近代化的发展。

随着西学的传播和洋务运动的开展,中国教育近代化开启,新式学堂的创办和留学教育培养了新式人才,推动了西学在中国的纵深发展,并助推了中国的思想解放。洋务派代表人物中不乏湖南人,比如曾国藩,倡导学习西方技艺、注重人才培养,推动湖南地区教育和洋务运动深入发展。维新派中以谭嗣同为代表,提出“冲破君主之网罗”,极大解放了思想。甲午战争中国惨败刺激了大批湖南的仁人志士,他们奔赴日本留学,探索救国之路,践行了“心忧天下,敢为人先”的湖南精神。

留日期间,湖南学子积极办刊、撰写文章,宣传资产阶级民主革命,推动了中国民主革命的进程。比如黄兴、宋教仁等人都是早期积极投入到革命活动中的先烈,为辛亥革命做出了重大贡献,推动了中国政治民主化的进程。归国后的湖南学子中有部分投身于教育行业,创办了一大批新式学校,开启民智,改造国民思想,推动湖南新式教育的发展,也为中国的近代化培养了大批人才,推动了中国思想和教育的近代化。

总之,近代湖南留日热潮是当时中国近代化的产物,又在政治、经济、思想、教育等多方面助推了中国近代化的发展进程。

(“示例”仅供参考,不作为评卷唯一标准答案)

【详解】

(1)第一小问背景,据材料“1898年”“留日热潮”“甲午战败的冲击”可知,甲午战败的冲击;据材料“创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命”结合所学可知,维新思潮活跃,新式教育的发展;据材料“1902年湖南抚院派遣俞浩庆、尤纪官、俞蕃同、胡元倓等12人赴日本留学”结合所学可知,清末新政、留学生毕业选官制度的推动以及湖南政府的推动。

第二小问特点,据材料“官费、自费”可知留学经费来源多元;从“人数”变化可知湘籍留日学生不断增多;从地域统计“198名湖南学生中,新化32人,善化23人,湘潭21人,湘阴19人,长沙有15人,常德12人,浏阳8人”中可看出学生来源地域分布不平衡;从在日学校统计“其中有49人在弘文学院,有28人在振武学校,有23人在弘文速成师范,有14人在工手学校(工业实业学校),有11人在陆军士官近卫联队学校”可看出湘籍留学生在日学习科目广泛,其中以军事和师范为主;从材料“主要活动”中的“湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命”可看出湘籍留学生以著书、办学等形式传播新思想。

(2)首先,依据材料,确定主题。据材料“ 20世纪初,留日热潮遍及全国,地处内陆的湖南,留日风潮也蔚为壮观”与题干“近代湖南留日热潮与中国近代化”结合所学可知,其主题是近代湖南留日热潮既是近代化的结果,同时又推动了中国近代化的发展。

其次,据材料结合所学进行证明。据材料“有11人在陆军士官近卫联队学校,以上5所学校的人数约占整个统计人数的63%。”结合所学可知,随着西学的传播和洋务运动的开展,中国教育近代化开启,新式学堂的创办和留学教育培养了新式人才,推动了西学在中国的纵深发展,并助推了中国的思想解放;再结合所学指出这些湖南近代人才的历史作用,如洋务派代表人物中不乏湖南人,比如曾国藩,倡导学习西方技艺、注重人才培养,推动湖南地区教育和洋务运动深入发展。维新派中以谭嗣同为代表,提出“冲破君主之网罗”,极大解放了思想;据材料“20世纪初,留日热潮遍及全国,地处内陆的湖南,留日风潮也蔚为壮观”可知,甲午战争中国惨败刺激了大批湖南的仁人志士,他们奔赴日本留学,探索救国之路,践行了“心忧天下,敢为人先”的湖南精神。

据材料“湘籍学子利用国外相对宽松的政治环境,先后创办了《游学译编》《二十世纪之支那》《洞庭波》等进步报刊,并希望利用报刊宣传资产阶级的民主革命,以改造国民思想”结合所学可知,留日期间,湖南学子积极办刊、撰写文章,宣传资产阶级民主革命,推动了中国民主革命的进程。比如黄兴、宋教仁等人都是早期积极投入到革命活动中的先烈,为辛亥革命做出了重大贡献,推动了中国政治民主化的进程;据材料“陈润霖主持了楚怡学校等;黄兴回湘后,在长沙的明德中学担任教师,周震麟在高等学堂主持教务。”结合所学可知,归国后的湖南学子中有部分投身于教育行业,创办了一大批新式学校,开启民智,改造国民思想,推动湖南新式教育的发展,也为中国的近代化培养了大批人才,推动了中国思想和教育的近代化。

最后,总结归纳,深化中心。总之,近代湖南留日热潮是当时中国近代化的产物,又在政治、经济、思想、教育等多方面助推了中国近代化的发展进程。

【知识点】北洋时期的军阀割据、新文化运动的口号及思想、民族资本主义的短暂春天、近代向西方学习的潮流、马克思主义在中国的传播、马克思主义的中国化

19.【答案】

新旧之间:中国近代社会的裂变与重生。

中国近代史是一部新旧力量激烈碰撞的史诗。自鸦片战争轰开国门,传统农耕文明与西方工业文明在中华大地上交织撕扯,形成“辫子与西装共舞,私塾与学堂并立”的奇异景观。中国近代社会呈现出新旧杂陈的特点。政治上,旧的因素是北洋军阀专制统治,新的因素是维护民主共和力量的存在;经济上,旧的因素是自然经济仍占主导地位,新的因素是民族资本主义迅速发展;思想上,旧的因素是封建思想依然存在,新的因素是民主科学思想的不断传播和马克思主义的传入;习俗上,旧的因素是落后的封建习俗在农村顽固存在,新的因素是新社会风尚在大城市流行。这一时期的中国社会还呈现出新陈代谢的特点。资产阶级和无产阶级力量不断壮大;近代民族工业的发展瓦解着自然经济;资产阶级的民主与科学不断动摇旧的封建思想,马克思主义影响逐渐扩大;新习俗逐渐取代旧习俗。正是这种“旧壳未破、新芽已生”的混沌状态,催生出独特的历史动力。旧秩序在裂痕中松动,新元素于夹缝中生长,最终在血与火的淬炼里,蹚出一条通向现代中国的荆棘之路。这场持续百年的新陈代谢,不仅重塑了国家形态,更在文明基因层面完成了古老民族的艰难蜕变。

【详解】本题是评论解说题。时空是:近代(中国)。根据设问“就中国近代历史的整体或某一方面,围绕‘新旧杂陈、新陈代谢’这一主题写一则历史短文。”,可直接拟定论题为:新旧之间:中国近代社会的裂变与重生。首先提出,中国近代史是一部新旧力量激烈碰撞的史诗。自鸦片战争轰开国门,传统农耕文明与西方工业文明在中华大地上交织撕扯,形成“辫子与西装共舞,私塾与学堂并立”的奇异景观。接着具体阐述近代中国社会新旧杂陈的表现,可从政治、经济、思想、社会习俗等角度进行分析。结合所学可知,政治上,旧的因素是北洋军阀专制统治,新的因素是维护民主共和力量的存在;经济上,旧的因素是自然经济仍占主导地位,新的因素是民族资本主义迅速发展;思想上,旧的因素是封建思想依然存在,新的因素是民主科学思想的不断传播和马克思主义的传入;习俗上,旧的因素是落后的封建习俗在农村顽固存在,新的因素是新社会风尚在大城市流行。然后提出,这一时期的中国社会还呈现出新陈代谢的特点。可从资产阶级和无产阶级力量不断壮大、近代民族工业的发展、资产阶级民主与科学思想的传播、马克思主义影响的逐渐扩大、新习俗逐渐取代旧习俗等角度进行分析。最后进行总结,升华主题,即正是这种“旧壳未破、新芽已生”的混沌状态,催生出独特的历史动力。旧秩序在裂痕中松动,新元素于夹缝中生长,最终在血与火的淬炼里,蹚出一条通向现代中国的荆棘之路。这场持续百年的新陈代谢,不仅重塑了国家形态,更在文明基因层面完成了古老民族的艰难蜕变。开放性试题,言之有理即可。

第 page number 页,共 number of pages 页

第 page number 页,共 number of pages 页

同课章节目录