第9课两宋的政治和军事 课件(27张PPT) 高一历史 统编版2019 必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第9课两宋的政治和军事 课件(27张PPT) 高一历史 统编版2019 必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 39.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-23 15:18:12 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

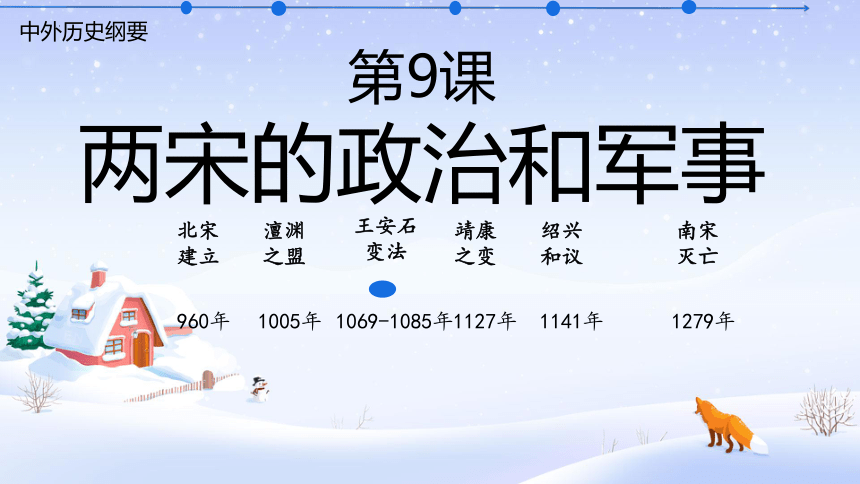

第9课

两宋的政治和军事

中外历史纲要

960年

1005年

1127年

1141年

1279年

1069-1085年

北宋建立

靖康之变

澶渊之盟

王安石变法

绍兴和议

南宋灭亡

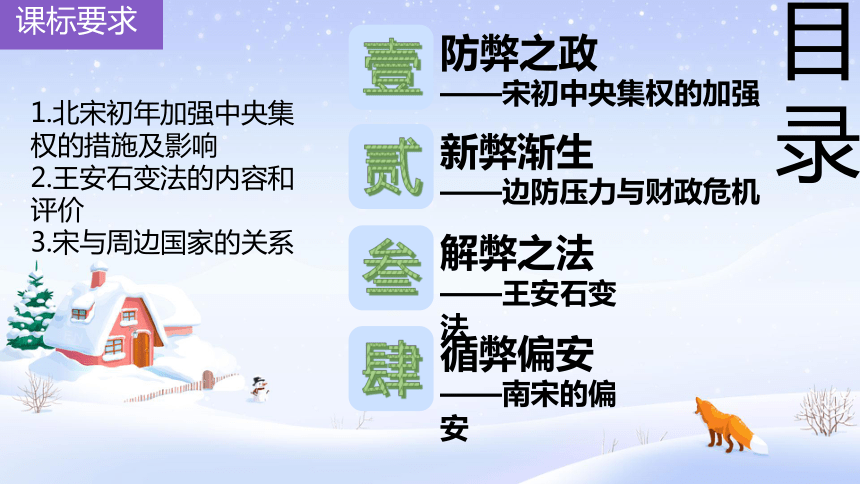

目录

1.北宋初年加强中央集权的措施及影响

2.王安石变法的内容和评价

3.宋与周边国家的关系

壹

防弊之政

——宋初中央集权的加强

贰

新弊渐生

——边防压力与财政危机

叁

解弊之法

——王安石变法

肆

循弊偏安

——南宋的偏安

课标要求

防弊之政

——宋初中央集权的加强

壹

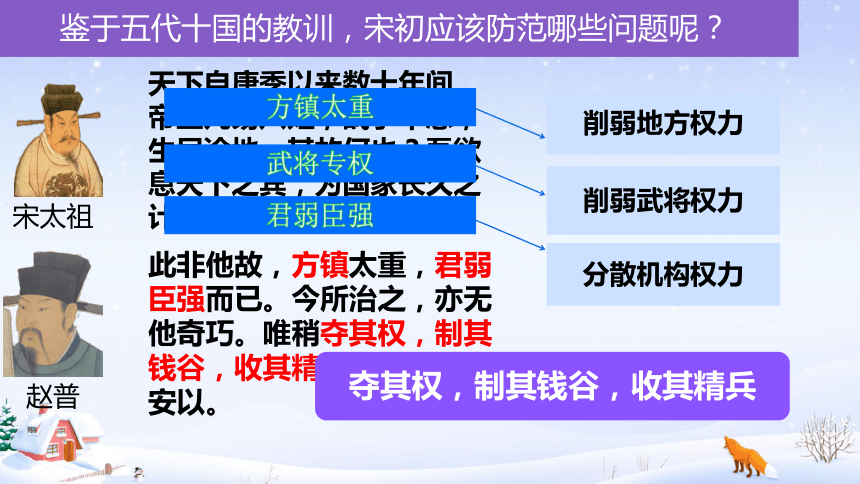

鉴于五代十国的教训,宋初应该防范哪些问题呢?

宋太祖

赵普

天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之宾,为国家长久之计,其道何故?

此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所治之,亦无他奇巧。唯稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安以。

方镇太重

武将专权

君弱臣强

削弱地方权力

分散机构权力

削弱武将权力

夺其权,制其钱谷,收其精兵

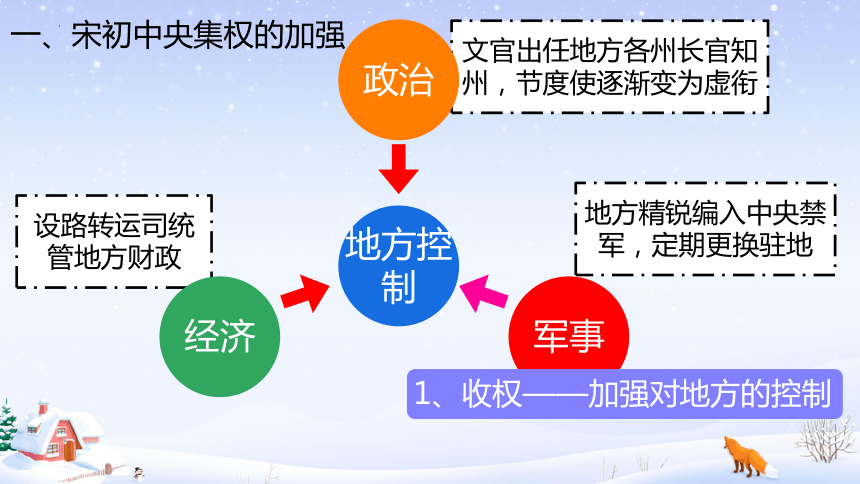

文官出任地方各州长官知州,节度使逐渐变为虚衔

地方精锐编入中央禁军,定期更换驻地

设路转运司统管地方财政

一、宋初中央集权的加强

地方控制

政治

经济

军事

1、收权——加强对地方的控制

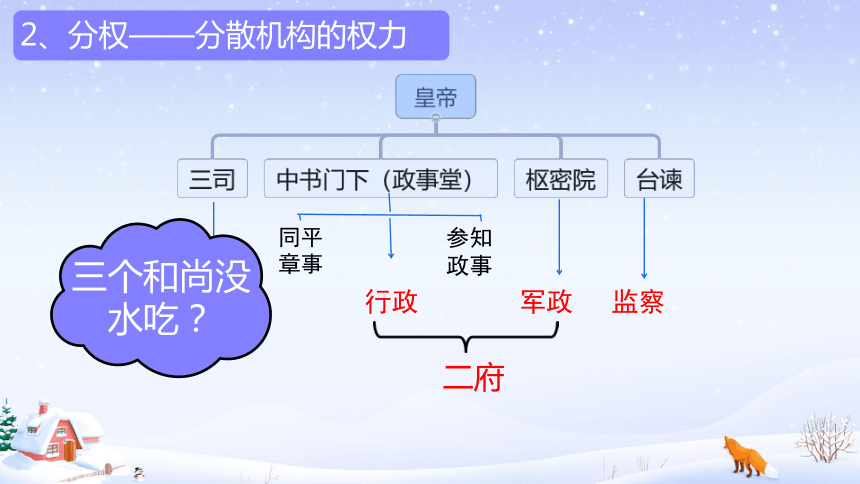

同平章事

参知政事

财政

行政

军政

监察

二府

三个和尚没水吃?

2、分权——分散机构的权力

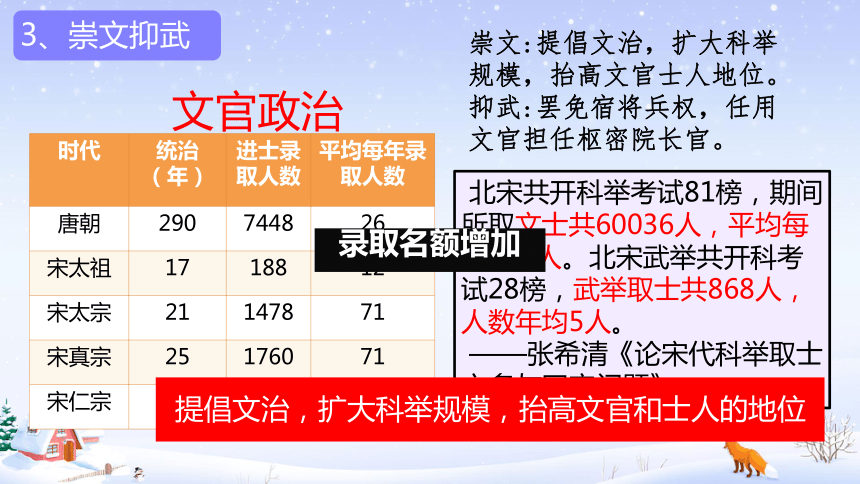

时代 统治(年) 进士录取人数 平均每年录取人数

唐朝 290 7448 26

宋太祖 17 188 12

宋太宗 21 1478 71

宋真宗 25 1760 71

宋仁宗 41 4561 112

3、崇文抑武

文官政治

崇文:提倡文治,扩大科举规模,抬高文官士人地位。抑武:罢免宿将兵权,任用文官担任枢密院长官。

北宋共开科举考试81榜,期间所取文士共60036人,平均每年360人。北宋武举共开科考试28榜,武举取士共868人,人数年均5人。

——张希清《论宋代科举取士之多与冗官问题》

提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位

录取名额增加

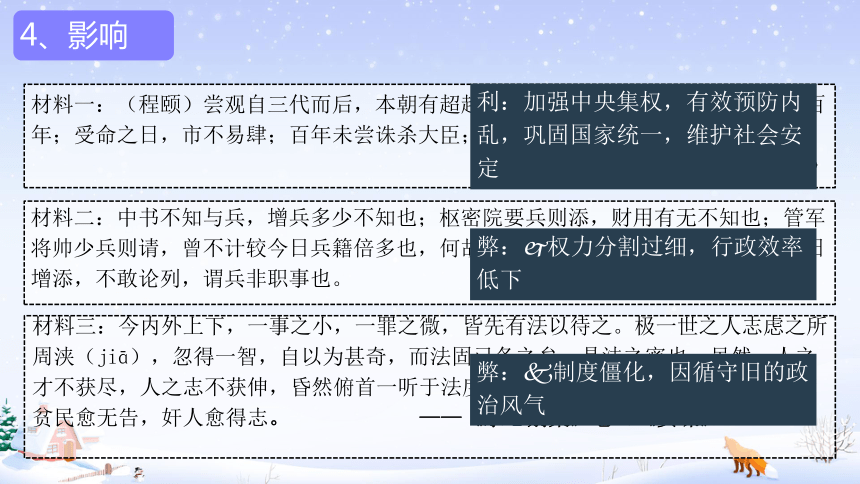

材料一:(程颐)尝观自三代而后,本朝有超越古今者五事:如百年无内乱;四圣百年;受命之日,市不易肆;百年未尝诛杀大臣;至诚以待夷狄。

——《河南程氏遗书·伊川先生语》

材料三:今内外上下,一事之小,一罪之微,皆先有法以待之。极一世之人志虑之所周浃(jiā),忽得一智,自以为甚奇,而法固已备之矣。是法之密也。虽然,人之才不获尽,人之志不获伸,昏然俯首一听于法度,而事功日隳(huī),风俗日坏,贫民愈无告,奸人愈得志。 ——《水心别集》卷10《实谋》

材料二:中书不知与兵,增兵多少不知也;枢密院要兵则添,财用有无不知也;管军将帅少兵则请,曾不计较今日兵籍倍多也,何故用不足也;三司但知支办食粮,日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。 ——《蔡忠惠公文集》卷22

利:加强中央集权,有效预防内乱,巩固国家统一,维护社会安定

弊: 权力分割过细,行政效率低下

弊: 制度僵化,因循守旧的政治风气

4、影响

贰

新弊渐生

——边防压力与财政危机

二、边防压力与财政危机

1、外患:边防压力

金、南宋、西夏对峙图(1142年)

北宋、辽、西夏对峙图(1111年)

1004 宋辽:澶(chán)渊之盟

兄弟相称;宋给辽“岁币”

(白银10万两、绢10万匹,)

1044 宋夏:庆历和议

西夏向宋称臣;但保持帝号;宋给西夏“岁赐”(白银7万两、绢15万匹、茶3万斤)

1141 宋金:绍兴和议

划界;南宋对金称臣;“岁贡”

(白银25万两、绢25万匹)

积弱:军事战斗力低,军力衰弱不振。

以钱财换和平

思考点:北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

可取:一定程度上缓解北宋面临的困境,利于边境安宁,经济交流。

不可取:体现北宋贪图苟安,加深北宋人民经济负担。

冗官

冗兵

冗费

仁宗四十二年,号为本朝至平极盛之世也,而财用始大乏,天下之论扰扰,皆以财为虑矣。

——叶适《应诏条奏财总论》

“天下之所以困,本于兵。”

“天下六分之物,五分养兵。”

——蔡襄《论兵十事》

州县不广于前,而官五倍于旧。——[宋]宋祁

冗费

冗官

改革势在必行

冗兵

积贫

冗官冗兵为因,冗费为果

2、内忧:财政危机

叁

解弊之法

——王安石变法

三、王安石变法

1、背景

北宋政治风气因循保守,行政效率低下,国家积贫积弱

2、序幕——庆历新政

曾任枢密院枢密使,积极主张对辽、西夏用兵,整顿吏治。失败后与欧阳修等被贬官。随着社会矛盾的激化,士大夫改革的呼声越来越高。

庆历新政结局:新政触犯官僚集团既得利益遭到抵制而归于失败。

3、高潮——王安石变法

天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。

——《宋史·王安石列传》

【学习任务】阅读课本55页内容,归纳王安石变法的措施

措施

向农民提供农业贷款(青苗法、募役法)

拨巨资从事商业经营(均输法、市易法等)

对农民进行编制管理和军事训练(保甲法)

逐渐恢复“兵农合一”的征兵制(将兵法)

富国

一

强兵

今介甫为政,尽变更祖宗旧法……上自朝廷,下及田野内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工商、僧、道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。

——司马光《与王介甫书》

(1)成效:王安石变法达到了富国目的,增加大笔收入。

(2)不足:

强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终

一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。

统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡

4、影响

肆

循弊偏安

——南宋的偏安

四、南宋的偏安

1127

1141

靖康之变

南宋建立

岳飞抗金

绍兴和议

世为侄国

南北对峙

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

——(南宋)林升《题临安邸》

南宋的偏安并不仅仅指地域偏南,更指的是南宋统治者不思进取,苟且偷安。

尽管南宋在地理上偏安一隅,朝中主和派与主战派亦争论不休,但总的来说比北宋时期更为繁荣。它占据了中国经济的中心地带,经济得到了飞速的发展。南宋大大缩减了兵费开支,同时扩大了官僚队伍……

南宋150年间同样经历了由盛到衰的循环。南宋政权始终积弱难振,但凭其坚实的财政基础与强大的官僚机器,并未因内部的压力而立呈败相。和北宋一样,南宋多年后亡于强大的异族入侵者(蒙古人)之手。

——费正清:《中国:传统与变革》

课堂总结

宋初中央集权的加强

王安石变法

南宋的偏安

边防压力与财政危机

北宋的建立与统一

加强中央集权的措施

加强地方控制:削实权、制钱谷、收精兵

分散机构权力

抑制武将权力——实行崇文抑武的方针

中央:二府三司、三衙、台谏

地方:四监司、通判

特点及影响

边防压力

财政危机——三冗二积

北宋与辽——澶渊之盟

北宋与西夏——庆历和议

背景

主要内容(富国强兵)

评价、败因、启示

南宋的建立

宋金之战

岳飞抗金

偏安局面的形成(三大和议)

作业

1.完成练习册课后评价作业九

2.参观博物馆,了解宋夏好水川之战始末

A . 放弃以战争手段解决边患 B . 改革失败导致的财政困难

C . 贯彻强干弱枝的统治方针 D . 奉行守内虚外的治国理念

1.下表为宋与少数民族和议表。导致宋朝出现这些现象的原因是( )

强干弱枝:比喻削减地方势力,加强中央集权。

守内虚外:防卫内部可能出现的隐患而放松外部存在的威胁,而导致边境空虚的国策。

2.唐后期至五代时,枢密使一职先是以宦官充任,曾一度左右宰相任免,插手皇帝废立,后多为武将,权倾将相。宋初,枢密使多以文臣出任,专掌军政,与宰相分权。宋初统治者此举意在

A.削弱宰相权力 B.结束藩镇割据

C.防止权臣乱政 D.提高行政效率

3.史载,宋初,“循唐、五代之制,置枢密院,与中书对持文武二柄,号为‘二府’”。正因这一规定,所以当时没有出现宰相兼枢密使的情况。宋初规定权臣不能兼任两职,意在( )

A.抑制朝中武将势力膨胀 B.防止大臣权重而威胁皇权

C.加强中央对地方的控制 D.弥补宰相才干不足的缺陷

4.史载,宋初,“循唐、五代之制,置枢密院,与中书对持文武二柄,号为‘二府’”。正因这一规定,所以当时没有出现宰相兼枢密使的情况。宋初规定权臣不能兼任两职,意在( )

A.抑制朝中武将势力膨胀 B.防止大臣权重而威胁皇权

C.加强中央对地方的控制 D.弥补宰相才干不足的缺陷

5.辽宋皇帝以兄弟相称,北宋给辽送岁币;宋夏关系,宋向夏称臣,每年送给西夏岁赐;宋金关系,每年给金送岁贡。对这种以“钱财换和平的做法”分析正确的一项是( )

A.宋政府的妥协是政治屈辱 B.解决了宋政府的统治危机

C.造成宋政府财政濒于崩溃 D.有助缓解宋代的边防压力

第9课

两宋的政治和军事

中外历史纲要

960年

1005年

1127年

1141年

1279年

1069-1085年

北宋建立

靖康之变

澶渊之盟

王安石变法

绍兴和议

南宋灭亡

目录

1.北宋初年加强中央集权的措施及影响

2.王安石变法的内容和评价

3.宋与周边国家的关系

壹

防弊之政

——宋初中央集权的加强

贰

新弊渐生

——边防压力与财政危机

叁

解弊之法

——王安石变法

肆

循弊偏安

——南宋的偏安

课标要求

防弊之政

——宋初中央集权的加强

壹

鉴于五代十国的教训,宋初应该防范哪些问题呢?

宋太祖

赵普

天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之宾,为国家长久之计,其道何故?

此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所治之,亦无他奇巧。唯稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安以。

方镇太重

武将专权

君弱臣强

削弱地方权力

分散机构权力

削弱武将权力

夺其权,制其钱谷,收其精兵

文官出任地方各州长官知州,节度使逐渐变为虚衔

地方精锐编入中央禁军,定期更换驻地

设路转运司统管地方财政

一、宋初中央集权的加强

地方控制

政治

经济

军事

1、收权——加强对地方的控制

同平章事

参知政事

财政

行政

军政

监察

二府

三个和尚没水吃?

2、分权——分散机构的权力

时代 统治(年) 进士录取人数 平均每年录取人数

唐朝 290 7448 26

宋太祖 17 188 12

宋太宗 21 1478 71

宋真宗 25 1760 71

宋仁宗 41 4561 112

3、崇文抑武

文官政治

崇文:提倡文治,扩大科举规模,抬高文官士人地位。抑武:罢免宿将兵权,任用文官担任枢密院长官。

北宋共开科举考试81榜,期间所取文士共60036人,平均每年360人。北宋武举共开科考试28榜,武举取士共868人,人数年均5人。

——张希清《论宋代科举取士之多与冗官问题》

提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位

录取名额增加

材料一:(程颐)尝观自三代而后,本朝有超越古今者五事:如百年无内乱;四圣百年;受命之日,市不易肆;百年未尝诛杀大臣;至诚以待夷狄。

——《河南程氏遗书·伊川先生语》

材料三:今内外上下,一事之小,一罪之微,皆先有法以待之。极一世之人志虑之所周浃(jiā),忽得一智,自以为甚奇,而法固已备之矣。是法之密也。虽然,人之才不获尽,人之志不获伸,昏然俯首一听于法度,而事功日隳(huī),风俗日坏,贫民愈无告,奸人愈得志。 ——《水心别集》卷10《实谋》

材料二:中书不知与兵,增兵多少不知也;枢密院要兵则添,财用有无不知也;管军将帅少兵则请,曾不计较今日兵籍倍多也,何故用不足也;三司但知支办食粮,日日增添,不敢论列,谓兵非职事也。 ——《蔡忠惠公文集》卷22

利:加强中央集权,有效预防内乱,巩固国家统一,维护社会安定

弊: 权力分割过细,行政效率低下

弊: 制度僵化,因循守旧的政治风气

4、影响

贰

新弊渐生

——边防压力与财政危机

二、边防压力与财政危机

1、外患:边防压力

金、南宋、西夏对峙图(1142年)

北宋、辽、西夏对峙图(1111年)

1004 宋辽:澶(chán)渊之盟

兄弟相称;宋给辽“岁币”

(白银10万两、绢10万匹,)

1044 宋夏:庆历和议

西夏向宋称臣;但保持帝号;宋给西夏“岁赐”(白银7万两、绢15万匹、茶3万斤)

1141 宋金:绍兴和议

划界;南宋对金称臣;“岁贡”

(白银25万两、绢25万匹)

积弱:军事战斗力低,军力衰弱不振。

以钱财换和平

思考点:北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

可取:一定程度上缓解北宋面临的困境,利于边境安宁,经济交流。

不可取:体现北宋贪图苟安,加深北宋人民经济负担。

冗官

冗兵

冗费

仁宗四十二年,号为本朝至平极盛之世也,而财用始大乏,天下之论扰扰,皆以财为虑矣。

——叶适《应诏条奏财总论》

“天下之所以困,本于兵。”

“天下六分之物,五分养兵。”

——蔡襄《论兵十事》

州县不广于前,而官五倍于旧。——[宋]宋祁

冗费

冗官

改革势在必行

冗兵

积贫

冗官冗兵为因,冗费为果

2、内忧:财政危机

叁

解弊之法

——王安石变法

三、王安石变法

1、背景

北宋政治风气因循保守,行政效率低下,国家积贫积弱

2、序幕——庆历新政

曾任枢密院枢密使,积极主张对辽、西夏用兵,整顿吏治。失败后与欧阳修等被贬官。随着社会矛盾的激化,士大夫改革的呼声越来越高。

庆历新政结局:新政触犯官僚集团既得利益遭到抵制而归于失败。

3、高潮——王安石变法

天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。

——《宋史·王安石列传》

【学习任务】阅读课本55页内容,归纳王安石变法的措施

措施

向农民提供农业贷款(青苗法、募役法)

拨巨资从事商业经营(均输法、市易法等)

对农民进行编制管理和军事训练(保甲法)

逐渐恢复“兵农合一”的征兵制(将兵法)

富国

一

强兵

今介甫为政,尽变更祖宗旧法……上自朝廷,下及田野内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工商、僧、道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。

——司马光《与王介甫书》

(1)成效:王安石变法达到了富国目的,增加大笔收入。

(2)不足:

强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终

一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。

统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡

4、影响

肆

循弊偏安

——南宋的偏安

四、南宋的偏安

1127

1141

靖康之变

南宋建立

岳飞抗金

绍兴和议

世为侄国

南北对峙

暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。

——(南宋)林升《题临安邸》

南宋的偏安并不仅仅指地域偏南,更指的是南宋统治者不思进取,苟且偷安。

尽管南宋在地理上偏安一隅,朝中主和派与主战派亦争论不休,但总的来说比北宋时期更为繁荣。它占据了中国经济的中心地带,经济得到了飞速的发展。南宋大大缩减了兵费开支,同时扩大了官僚队伍……

南宋150年间同样经历了由盛到衰的循环。南宋政权始终积弱难振,但凭其坚实的财政基础与强大的官僚机器,并未因内部的压力而立呈败相。和北宋一样,南宋多年后亡于强大的异族入侵者(蒙古人)之手。

——费正清:《中国:传统与变革》

课堂总结

宋初中央集权的加强

王安石变法

南宋的偏安

边防压力与财政危机

北宋的建立与统一

加强中央集权的措施

加强地方控制:削实权、制钱谷、收精兵

分散机构权力

抑制武将权力——实行崇文抑武的方针

中央:二府三司、三衙、台谏

地方:四监司、通判

特点及影响

边防压力

财政危机——三冗二积

北宋与辽——澶渊之盟

北宋与西夏——庆历和议

背景

主要内容(富国强兵)

评价、败因、启示

南宋的建立

宋金之战

岳飞抗金

偏安局面的形成(三大和议)

作业

1.完成练习册课后评价作业九

2.参观博物馆,了解宋夏好水川之战始末

A . 放弃以战争手段解决边患 B . 改革失败导致的财政困难

C . 贯彻强干弱枝的统治方针 D . 奉行守内虚外的治国理念

1.下表为宋与少数民族和议表。导致宋朝出现这些现象的原因是( )

强干弱枝:比喻削减地方势力,加强中央集权。

守内虚外:防卫内部可能出现的隐患而放松外部存在的威胁,而导致边境空虚的国策。

2.唐后期至五代时,枢密使一职先是以宦官充任,曾一度左右宰相任免,插手皇帝废立,后多为武将,权倾将相。宋初,枢密使多以文臣出任,专掌军政,与宰相分权。宋初统治者此举意在

A.削弱宰相权力 B.结束藩镇割据

C.防止权臣乱政 D.提高行政效率

3.史载,宋初,“循唐、五代之制,置枢密院,与中书对持文武二柄,号为‘二府’”。正因这一规定,所以当时没有出现宰相兼枢密使的情况。宋初规定权臣不能兼任两职,意在( )

A.抑制朝中武将势力膨胀 B.防止大臣权重而威胁皇权

C.加强中央对地方的控制 D.弥补宰相才干不足的缺陷

4.史载,宋初,“循唐、五代之制,置枢密院,与中书对持文武二柄,号为‘二府’”。正因这一规定,所以当时没有出现宰相兼枢密使的情况。宋初规定权臣不能兼任两职,意在( )

A.抑制朝中武将势力膨胀 B.防止大臣权重而威胁皇权

C.加强中央对地方的控制 D.弥补宰相才干不足的缺陷

5.辽宋皇帝以兄弟相称,北宋给辽送岁币;宋夏关系,宋向夏称臣,每年送给西夏岁赐;宋金关系,每年给金送岁贡。对这种以“钱财换和平的做法”分析正确的一项是( )

A.宋政府的妥协是政治屈辱 B.解决了宋政府的统治危机

C.造成宋政府财政濒于崩溃 D.有助缓解宋代的边防压力

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进