2025-2026学年苏教版(2024)小学数学三年级上册《间隔排列》教学设计

文档属性

| 名称 | 2025-2026学年苏教版(2024)小学数学三年级上册《间隔排列》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 23.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-22 13:18:40 | ||

图片预览

文档简介

2025-2026学年苏教版(2024)小学数学三年级上册

《间隔排列》教学设计

学情分析

三年级学生已经具备一定的观察能力和抽象思维能力,在生活中接触过大量间隔排列的现象,如路灯与树、栏杆与柱子等,但尚未形成对这类现象的规律性认识。他们对具体、直观的事物更感兴趣,喜欢通过动手操作、小组合作等方式学习,在探究过程中乐于表达自己的发现。

从知识基础来看,学生已经掌握了简单的计数方法和比较数量多少的技能,能够对物体的数量进行准确统计。但对于间隔排列中两种物体数量之间的关系,缺乏主动观察和归纳的意识,容易忽略 “两端物体”“中间物体” 等关键要素。因此,教学中需要通过具体情境引导学生有序观察,借助操作活动感知规律,在比较中总结间隔排列的特点,培养其观察、分析和归纳能力。

核心素养教学目标

数感:通过观察间隔排列的物体,准确数出两种物体的数量,感知数量之间的关系,发展数感。

推理意识:在观察、比较间隔排列现象的过程中,通过分析、归纳,发现两种物体数量的规律,培养初步的逻辑推理能力。

模型思想:能识别生活中间隔排列的现象,初步建立 “两端物体相同”“两端物体不同” 等间隔排列的模型,并用模型解释数量关系。

应用意识:能运用发现的规律解决生活中间隔排列的简单问题,如计算植树棵数、摆放花盆数量等,感受数学与生活的联系。

简要教学重难点

教学重点:通过观察比较,发现间隔排列中两种物体数量的规律(当两种物体一一间隔排列且两端物体相同时,两端物体的数量比中间物体多 1;当两端物体不同时,两种物体数量相等);能运用规律解决简单问题。

教学难点:理解间隔排列中数量规律的形成原因;在复杂情境中准确判断间隔排列的类型(两端是否相同),并运用规律计算数量。

教学准备

1.教师准备:教学课件(包含教材中《间隔排列》单元的情境图、例题、练习题、间隔排列的动画演示等);实物教具(如小棒、圆片、夹子、手帕、小兔和蘑菇卡片等);表格模板(用于记录数量);课堂练习单。

2.学生准备:每人准备小棒和圆片若干;练习本、铅笔、直尺。

教学过程

情境导入,初步感知

1.教师出示教材中《间隔排列》单元的主题情境图:图中展示了小兔和蘑菇、夹子和手帕、木桩和篱笆等间隔排列的场景。

2.提问:“图中有哪些物体?它们是怎样排列的?” 引导学生观察并回答,如 “小兔和蘑菇一个隔一个排列”“夹子和手帕一个隔一个排列” 等。

3.教师小结:“像这样,两种物体一个隔着一个排列的方式,叫做间隔排列。今天我们就通过观察比较,来发现间隔排列中的秘密。”(板书课题:观察比较)

【设计意图】通过教材情境图,让学生初步感知间隔排列的现象,激发学生的探究兴趣,明确本节课的学习内容。

探究新知,发现规律

1.观察 “小兔和蘑菇” 排列

课件放大情境图中 “小兔和蘑菇” 的部分:展示 5 只小兔和 4 个蘑菇一一间隔排列,且两端都是小兔的场景。

提问:“小兔和蘑菇是怎样排列的?两端的物体是什么?” 学生回答:“一个小兔一个蘑菇间隔排列,两端都是小兔。”

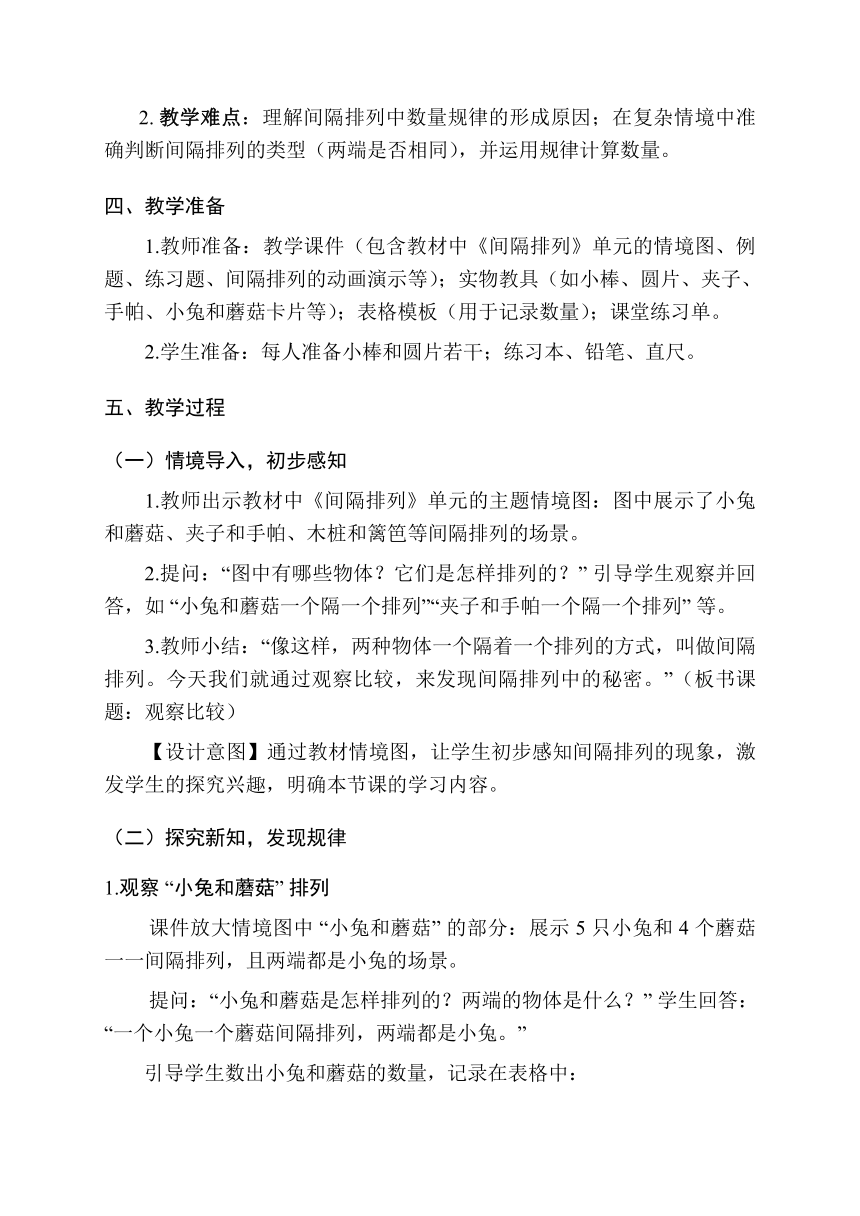

引导学生数出小兔和蘑菇的数量,记录在表格中:

物体 小兔 蘑菇

数量 5 4

追问:“小兔和蘑菇的数量有什么关系?” 学生发现:小兔比蘑菇多 1 个。

教师用圆片代表小兔,小棒代表蘑菇,在黑板上演示排列:○∣○∣○∣○∣○(两端都是○),让学生再次观察数量关系(○有 5 个,∣有 4 个,○比∣多 1)。

【设计意图】结合教材具体场景,引导学生通过计数和直观演示,初步感知 “两端物体相同” 时间隔排列的数量关系,为后续总结规律奠定基础。

2.观察 “夹子和手帕”“木桩和篱笆” 排列

课件依次出示 “夹子和手帕”“木桩和篱笆” 的排列场景:

夹子和手帕:7 个夹子和 6 块手帕一一间隔排列,两端都是夹子。

木桩和篱笆:10 根木桩和 9 块篱笆一一间隔排列,两端都是木桩。

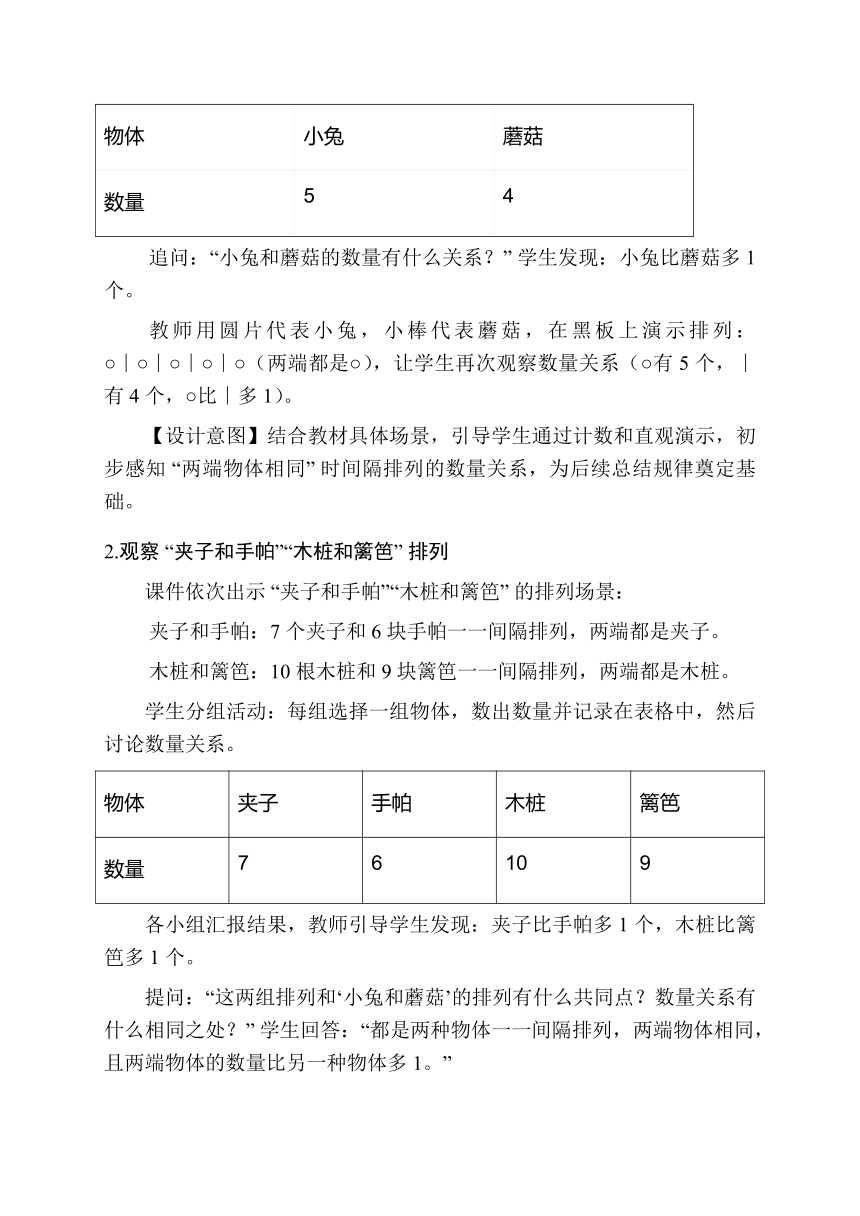

学生分组活动:每组选择一组物体,数出数量并记录在表格中,然后讨论数量关系。

物体 夹子 手帕 木桩 篱笆

数量 7 6 10 9

各小组汇报结果,教师引导学生发现:夹子比手帕多 1 个,木桩比篱笆多 1 个。

提问:“这两组排列和‘小兔和蘑菇’的排列有什么共同点?数量关系有什么相同之处?” 学生回答:“都是两种物体一一间隔排列,两端物体相同,且两端物体的数量比另一种物体多 1。”

【设计意图】通过多组实例观察和小组合作,让学生在重复感知中归纳 “两端物体相同” 时间隔排列的共性规律,培养观察和归纳能力。

3.观察 “两端物体不同” 的排列

教师演示新的排列:用小兔卡片和蘑菇卡片排列成 “小兔 — 蘑菇 — 小兔 — 蘑菇”(两端分别是小兔和蘑菇),共 3 只小兔和 3 个蘑菇。

提问:“这次排列和之前的有什么不同?两种物体的数量有什么关系?” 学生观察后回答:“两端物体不同,小兔和蘑菇数量相等。”

学生用自己的小棒和圆片模仿排列:○∣○∣○(两端分别是○和∣),数出数量(○有 3 个,∣有 3 个),验证规律。

课件出示教材中的对比练习:两种排列方式(两端相同和两端不同),让学生分别数出数量,填写表格并比较。

【设计意图】通过对比演示和学生自主操作,让学生发现 “两端物体不同” 时间隔排列的数量规律,完善对间隔排列的认知。

4.总结规律

教师引导:“通过刚才的观察比较,你发现间隔排列中两种物体的数量有什么规律?”

学生小组讨论后,师生共同总结:

当两种物体一一间隔排列,且两端物体相同时,两端物体的数量比中间物体多 1;

当两种物体一一间隔排列,且两端物体不同时,两种物体的数量相等。

教师板书规律,让学生齐读加深记忆。

【设计意图】通过总结,让学生从具体实例中抽象出间隔排列的数量规律,培养推理意识和概括能力。

巩固练习,深化理解

1.基础练习(教材 “做一做”)

题目 1:下面是一组间隔排列的物体,两端都是△,数出△和□的数量,说一说它们的关系。

△□△□△□△□△

学生独立数出数量(△有 5 个,□有 4 个),回答:△比□多 1 个。

题目 2:两种物体间隔排列,两端分别是○和☆,○有 8 个,☆有( )个。

学生根据规律回答:☆有 8 个。

【设计意图】通过基础练习,巩固学生对间隔排列规律的理解,能直接运用规律解决简单问题。

2.辨析练习

课件出示易错题目:

判断题:两种物体间隔排列,数量一定相差 1。( )

选择题:一排彩旗,按 “红、黄、红、黄……” 排列,第 15 面是红色,这排彩旗中红色和黄色的数量关系是( )

A. 红色比黄色多 1 B. 黄色比红色多 1 C. 数量相等

学生独立判断后,同桌交流理由,集体订正时强调:“只有两端物体相同时数量才相差 1,两端不同时数量相等。”

【设计意图】通过辨析易错点,让学生进一步明确规律的适用条件,避免思维定式,培养严谨的思维习惯。

3.解决问题(教材练习题)

题目 1:“公园路边有一排树,共 10 棵,每两棵树之间放一个垃圾桶,一共需要多少个垃圾桶?”

学生分析:树和垃圾桶是间隔排列,两端都是树,树的数量比垃圾桶多 1。

列式:10-1=9(个)

题目 2:“把 20 块手帕像教材中那样夹在绳子上,一共需要多少个夹子?”

学生分析:夹子和手帕间隔排列,两端都是夹子,夹子比手帕多 1。

列式:20+1=21(个)

提问:“这两道题分别属于哪种间隔排列类型?为什么这样计算?” 学生结合规律说明理由。

【设计意图】通过解决生活中的实际问题,让学生运用规律解决问题,感受数学的应用价值,加深对规律的理解。

实践操作,应用规律

1.动手摆一摆

活动要求:

用小棒和圆片摆成间隔排列,两端都是圆片,圆片有 7 个,需要多少根小棒?

用两种物体摆成间隔排列,两端不同,其中一种物体有 5 个,另一种有多少个?

学生独立操作后,展示作品并说明理由,如 “两端都是圆片,圆片比小棒多 1,所以小棒有 6 根”。

【设计意图】通过动手操作,让学生在实践中应用规律,进一步巩固对规律的理解,培养动手能力。

2.小组合作:设计间隔排列

各小组选择一种场景(如教室的课桌和椅子、花坛的花和草等),设计一组间隔排列的方案,记录两种物体的数量并说明理由。

示例:“我们设计的是课桌和椅子间隔排列,两端都是课桌,有 8 张课桌,需要 7 把椅子,因为两端相同,椅子比课桌少 1。”

各小组展示方案,其他小组评价是否符合规律。

【设计意图】通过小组合作设计方案,让学生灵活运用规律解决实际问题,培养合作意识和创新思维。

3.“猜一猜” 游戏

规则:教师说出间隔排列的类型和一种物体的数量,学生猜出另一种物体的数量。

示例:“两端都是路灯,有 15 盏路灯,中间有多少棵树?”(14 棵)“两端分别是男生和女生,女生有 20 人,男生有多少人?”(20 人)

学生抢答,对回答正确的给予表扬。

【设计意图】通过游戏活动,激发学生的学习兴趣,让学生在快速反应中熟练运用规律,提高应用能力。

拓展延伸,深化认知

1.封闭图形的间隔排列

课件出示封闭图形的间隔排列:如圆形花坛边摆放的花盆和长椅,一一间隔排列成圆形。

提问:“这种排列和我们之前学的有什么不同?两种物体的数量有什么关系?”

引导学生观察发现:封闭图形的间隔排列中,两种物体数量相等。

举例:“一个圆形池塘边种了 10 棵柳树,每两棵柳树之间放一张长椅,需要多少张长椅?”(10 张)

【设计意图】拓展学生的认知范围,让学生了解封闭图形中间隔排列的规律,培养思维的灵活性。

2.生活中的间隔排列应用

课件展示生活中的间隔排列实例:

锯木头:锯成 5 段需要锯几次?(4 次,因为段数比次数多 1)

爬楼梯:从 1 楼到 5 楼需要走几层台阶?(4 层,楼层数比台阶层数多 1)

学生分析这些实例与间隔排列规律的联系,如 “锯的次数和段数是间隔排列,两端相同,段数比次数多 1”。

【设计意图】让学生感受间隔排列规律在生活中的广泛应用,进一步理解规律的本质,培养应用意识。

课堂总结,梳理知识

教师提问:“通过今天的观察比较,你发现了间隔排列的哪些规律?”

学生自由发言,回顾规律:

两端物体相同时,两端物体数量比中间物体多 1;

两端物体不同时,两种物体数量相等;

封闭图形中间隔排列,两种物体数量相等。

3.教师结合学生回答,板书知识脉络:

间隔排列→观察比较→规律:两端相同(数量差 1)、两端不同(数量相等)、封闭图形(数量相等)→应用:生活中的问题

4.强调:“只要我们善于观察比较,就能发现生活中更多的数学规律。”

【设计意图】通过总结梳理,让学生形成系统的知识结构,巩固对间隔排列规律的理解,培养归纳能力。

小结

本节课我们通过观察比较,发现了间隔排列中两种物体数量的规律:两端物体相同时,数量相差 1;两端物体不同时,数量相等;封闭图形中,数量也相等。

我们通过数、摆、说等活动,加深了对规律的理解,并能运用规律解决锯木头、摆花盆等生活中的问题。

生活中还有很多间隔排列的现象,希望同学们课后多观察,用今天学到的规律去分析和解决更多问题。

课后请完成练习单上的题目,并用画图的方式设计一组间隔排列的图案,下节课和同学们分享你的设计思路。

【设计意图】通过小结回顾本节课的重点内容,引导学生将知识应用到生活中,培养观察能力和实践能力,激发持续探究的兴趣。

《间隔排列》教学设计

学情分析

三年级学生已经具备一定的观察能力和抽象思维能力,在生活中接触过大量间隔排列的现象,如路灯与树、栏杆与柱子等,但尚未形成对这类现象的规律性认识。他们对具体、直观的事物更感兴趣,喜欢通过动手操作、小组合作等方式学习,在探究过程中乐于表达自己的发现。

从知识基础来看,学生已经掌握了简单的计数方法和比较数量多少的技能,能够对物体的数量进行准确统计。但对于间隔排列中两种物体数量之间的关系,缺乏主动观察和归纳的意识,容易忽略 “两端物体”“中间物体” 等关键要素。因此,教学中需要通过具体情境引导学生有序观察,借助操作活动感知规律,在比较中总结间隔排列的特点,培养其观察、分析和归纳能力。

核心素养教学目标

数感:通过观察间隔排列的物体,准确数出两种物体的数量,感知数量之间的关系,发展数感。

推理意识:在观察、比较间隔排列现象的过程中,通过分析、归纳,发现两种物体数量的规律,培养初步的逻辑推理能力。

模型思想:能识别生活中间隔排列的现象,初步建立 “两端物体相同”“两端物体不同” 等间隔排列的模型,并用模型解释数量关系。

应用意识:能运用发现的规律解决生活中间隔排列的简单问题,如计算植树棵数、摆放花盆数量等,感受数学与生活的联系。

简要教学重难点

教学重点:通过观察比较,发现间隔排列中两种物体数量的规律(当两种物体一一间隔排列且两端物体相同时,两端物体的数量比中间物体多 1;当两端物体不同时,两种物体数量相等);能运用规律解决简单问题。

教学难点:理解间隔排列中数量规律的形成原因;在复杂情境中准确判断间隔排列的类型(两端是否相同),并运用规律计算数量。

教学准备

1.教师准备:教学课件(包含教材中《间隔排列》单元的情境图、例题、练习题、间隔排列的动画演示等);实物教具(如小棒、圆片、夹子、手帕、小兔和蘑菇卡片等);表格模板(用于记录数量);课堂练习单。

2.学生准备:每人准备小棒和圆片若干;练习本、铅笔、直尺。

教学过程

情境导入,初步感知

1.教师出示教材中《间隔排列》单元的主题情境图:图中展示了小兔和蘑菇、夹子和手帕、木桩和篱笆等间隔排列的场景。

2.提问:“图中有哪些物体?它们是怎样排列的?” 引导学生观察并回答,如 “小兔和蘑菇一个隔一个排列”“夹子和手帕一个隔一个排列” 等。

3.教师小结:“像这样,两种物体一个隔着一个排列的方式,叫做间隔排列。今天我们就通过观察比较,来发现间隔排列中的秘密。”(板书课题:观察比较)

【设计意图】通过教材情境图,让学生初步感知间隔排列的现象,激发学生的探究兴趣,明确本节课的学习内容。

探究新知,发现规律

1.观察 “小兔和蘑菇” 排列

课件放大情境图中 “小兔和蘑菇” 的部分:展示 5 只小兔和 4 个蘑菇一一间隔排列,且两端都是小兔的场景。

提问:“小兔和蘑菇是怎样排列的?两端的物体是什么?” 学生回答:“一个小兔一个蘑菇间隔排列,两端都是小兔。”

引导学生数出小兔和蘑菇的数量,记录在表格中:

物体 小兔 蘑菇

数量 5 4

追问:“小兔和蘑菇的数量有什么关系?” 学生发现:小兔比蘑菇多 1 个。

教师用圆片代表小兔,小棒代表蘑菇,在黑板上演示排列:○∣○∣○∣○∣○(两端都是○),让学生再次观察数量关系(○有 5 个,∣有 4 个,○比∣多 1)。

【设计意图】结合教材具体场景,引导学生通过计数和直观演示,初步感知 “两端物体相同” 时间隔排列的数量关系,为后续总结规律奠定基础。

2.观察 “夹子和手帕”“木桩和篱笆” 排列

课件依次出示 “夹子和手帕”“木桩和篱笆” 的排列场景:

夹子和手帕:7 个夹子和 6 块手帕一一间隔排列,两端都是夹子。

木桩和篱笆:10 根木桩和 9 块篱笆一一间隔排列,两端都是木桩。

学生分组活动:每组选择一组物体,数出数量并记录在表格中,然后讨论数量关系。

物体 夹子 手帕 木桩 篱笆

数量 7 6 10 9

各小组汇报结果,教师引导学生发现:夹子比手帕多 1 个,木桩比篱笆多 1 个。

提问:“这两组排列和‘小兔和蘑菇’的排列有什么共同点?数量关系有什么相同之处?” 学生回答:“都是两种物体一一间隔排列,两端物体相同,且两端物体的数量比另一种物体多 1。”

【设计意图】通过多组实例观察和小组合作,让学生在重复感知中归纳 “两端物体相同” 时间隔排列的共性规律,培养观察和归纳能力。

3.观察 “两端物体不同” 的排列

教师演示新的排列:用小兔卡片和蘑菇卡片排列成 “小兔 — 蘑菇 — 小兔 — 蘑菇”(两端分别是小兔和蘑菇),共 3 只小兔和 3 个蘑菇。

提问:“这次排列和之前的有什么不同?两种物体的数量有什么关系?” 学生观察后回答:“两端物体不同,小兔和蘑菇数量相等。”

学生用自己的小棒和圆片模仿排列:○∣○∣○(两端分别是○和∣),数出数量(○有 3 个,∣有 3 个),验证规律。

课件出示教材中的对比练习:两种排列方式(两端相同和两端不同),让学生分别数出数量,填写表格并比较。

【设计意图】通过对比演示和学生自主操作,让学生发现 “两端物体不同” 时间隔排列的数量规律,完善对间隔排列的认知。

4.总结规律

教师引导:“通过刚才的观察比较,你发现间隔排列中两种物体的数量有什么规律?”

学生小组讨论后,师生共同总结:

当两种物体一一间隔排列,且两端物体相同时,两端物体的数量比中间物体多 1;

当两种物体一一间隔排列,且两端物体不同时,两种物体的数量相等。

教师板书规律,让学生齐读加深记忆。

【设计意图】通过总结,让学生从具体实例中抽象出间隔排列的数量规律,培养推理意识和概括能力。

巩固练习,深化理解

1.基础练习(教材 “做一做”)

题目 1:下面是一组间隔排列的物体,两端都是△,数出△和□的数量,说一说它们的关系。

△□△□△□△□△

学生独立数出数量(△有 5 个,□有 4 个),回答:△比□多 1 个。

题目 2:两种物体间隔排列,两端分别是○和☆,○有 8 个,☆有( )个。

学生根据规律回答:☆有 8 个。

【设计意图】通过基础练习,巩固学生对间隔排列规律的理解,能直接运用规律解决简单问题。

2.辨析练习

课件出示易错题目:

判断题:两种物体间隔排列,数量一定相差 1。( )

选择题:一排彩旗,按 “红、黄、红、黄……” 排列,第 15 面是红色,这排彩旗中红色和黄色的数量关系是( )

A. 红色比黄色多 1 B. 黄色比红色多 1 C. 数量相等

学生独立判断后,同桌交流理由,集体订正时强调:“只有两端物体相同时数量才相差 1,两端不同时数量相等。”

【设计意图】通过辨析易错点,让学生进一步明确规律的适用条件,避免思维定式,培养严谨的思维习惯。

3.解决问题(教材练习题)

题目 1:“公园路边有一排树,共 10 棵,每两棵树之间放一个垃圾桶,一共需要多少个垃圾桶?”

学生分析:树和垃圾桶是间隔排列,两端都是树,树的数量比垃圾桶多 1。

列式:10-1=9(个)

题目 2:“把 20 块手帕像教材中那样夹在绳子上,一共需要多少个夹子?”

学生分析:夹子和手帕间隔排列,两端都是夹子,夹子比手帕多 1。

列式:20+1=21(个)

提问:“这两道题分别属于哪种间隔排列类型?为什么这样计算?” 学生结合规律说明理由。

【设计意图】通过解决生活中的实际问题,让学生运用规律解决问题,感受数学的应用价值,加深对规律的理解。

实践操作,应用规律

1.动手摆一摆

活动要求:

用小棒和圆片摆成间隔排列,两端都是圆片,圆片有 7 个,需要多少根小棒?

用两种物体摆成间隔排列,两端不同,其中一种物体有 5 个,另一种有多少个?

学生独立操作后,展示作品并说明理由,如 “两端都是圆片,圆片比小棒多 1,所以小棒有 6 根”。

【设计意图】通过动手操作,让学生在实践中应用规律,进一步巩固对规律的理解,培养动手能力。

2.小组合作:设计间隔排列

各小组选择一种场景(如教室的课桌和椅子、花坛的花和草等),设计一组间隔排列的方案,记录两种物体的数量并说明理由。

示例:“我们设计的是课桌和椅子间隔排列,两端都是课桌,有 8 张课桌,需要 7 把椅子,因为两端相同,椅子比课桌少 1。”

各小组展示方案,其他小组评价是否符合规律。

【设计意图】通过小组合作设计方案,让学生灵活运用规律解决实际问题,培养合作意识和创新思维。

3.“猜一猜” 游戏

规则:教师说出间隔排列的类型和一种物体的数量,学生猜出另一种物体的数量。

示例:“两端都是路灯,有 15 盏路灯,中间有多少棵树?”(14 棵)“两端分别是男生和女生,女生有 20 人,男生有多少人?”(20 人)

学生抢答,对回答正确的给予表扬。

【设计意图】通过游戏活动,激发学生的学习兴趣,让学生在快速反应中熟练运用规律,提高应用能力。

拓展延伸,深化认知

1.封闭图形的间隔排列

课件出示封闭图形的间隔排列:如圆形花坛边摆放的花盆和长椅,一一间隔排列成圆形。

提问:“这种排列和我们之前学的有什么不同?两种物体的数量有什么关系?”

引导学生观察发现:封闭图形的间隔排列中,两种物体数量相等。

举例:“一个圆形池塘边种了 10 棵柳树,每两棵柳树之间放一张长椅,需要多少张长椅?”(10 张)

【设计意图】拓展学生的认知范围,让学生了解封闭图形中间隔排列的规律,培养思维的灵活性。

2.生活中的间隔排列应用

课件展示生活中的间隔排列实例:

锯木头:锯成 5 段需要锯几次?(4 次,因为段数比次数多 1)

爬楼梯:从 1 楼到 5 楼需要走几层台阶?(4 层,楼层数比台阶层数多 1)

学生分析这些实例与间隔排列规律的联系,如 “锯的次数和段数是间隔排列,两端相同,段数比次数多 1”。

【设计意图】让学生感受间隔排列规律在生活中的广泛应用,进一步理解规律的本质,培养应用意识。

课堂总结,梳理知识

教师提问:“通过今天的观察比较,你发现了间隔排列的哪些规律?”

学生自由发言,回顾规律:

两端物体相同时,两端物体数量比中间物体多 1;

两端物体不同时,两种物体数量相等;

封闭图形中间隔排列,两种物体数量相等。

3.教师结合学生回答,板书知识脉络:

间隔排列→观察比较→规律:两端相同(数量差 1)、两端不同(数量相等)、封闭图形(数量相等)→应用:生活中的问题

4.强调:“只要我们善于观察比较,就能发现生活中更多的数学规律。”

【设计意图】通过总结梳理,让学生形成系统的知识结构,巩固对间隔排列规律的理解,培养归纳能力。

小结

本节课我们通过观察比较,发现了间隔排列中两种物体数量的规律:两端物体相同时,数量相差 1;两端物体不同时,数量相等;封闭图形中,数量也相等。

我们通过数、摆、说等活动,加深了对规律的理解,并能运用规律解决锯木头、摆花盆等生活中的问题。

生活中还有很多间隔排列的现象,希望同学们课后多观察,用今天学到的规律去分析和解决更多问题。

课后请完成练习单上的题目,并用画图的方式设计一组间隔排列的图案,下节课和同学们分享你的设计思路。

【设计意图】通过小结回顾本节课的重点内容,引导学生将知识应用到生活中,培养观察能力和实践能力,激发持续探究的兴趣。

同课章节目录