陕西省延安市黄陵县2024-2025学年七年级下学期期末调研检测历史试卷 (含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省延安市黄陵县2024-2025学年七年级下学期期末调研检测历史试卷 (含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-22 14:58:39 | ||

图片预览

文档简介

黄陵县2024~2025学年度第二学期学科调研检测

七年级历史(统编版)

考生注意:本试卷共6页,满分60分,时间60分钟。

第一部分(选择题 共24分)

一、选择题(共12小题,每小题2分,计24分。每小题只有一个选项是符合题目要求的)

1. 含嘉仓是隋朝在洛阳修建最大的国家粮库。经考古发掘遗址面积40多万平方米,有数个粮窖。仓窖口径最大的达18米,最深的达12米。它的发现最能见证的是( )

A. 隋朝的建立 B. 隋朝的统一 C. 隋朝的繁荣 D. 隋朝的灭亡

2. 古人有诗赞美一代帝王:“巾帼英才扭乾坤,一代女皇绝古今。……功过论争千秋去,无字碑上遍诗文。”下列历史事件中与这位帝王有关的是( )

A. 开通会通河 B. 创立殿试制度 C. 隆庆和议 D. 打破坊市界限

3. “天宝年间,边镇兵力达50万。平卢、范阳、河东三地之间地域相连,兵力又于诸镇之中最强,拥兵20万,实力强大。相反,中央兵力则不满8万。”材料反映出唐朝( )

A. 形成藩镇割据 B. 边疆地区的经济快速发展

C. 阶级矛盾尖锐 D. 中央与地方力量对比失衡

4. 唐朝的对外开放不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步。唐朝的对外开放表现在( )

①“遣唐使”来华 ②火药和火器传入欧洲 ③玄奘西行求法 ④马可·波罗来华

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

5. 北宋时期,最高军事机构枢密院的正副长官累计超过200人,其中文臣出身者162人,武将出身者39人。这说明北宋( )

A. 实行“八股取士” B. 推行崇文抑武的方针

C. 军队战斗力提升 D. 王安石变法成果显著

6. 元朝时,各民族长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融,形成了新的民族。这个民族是( )

A. 回回 B. 蒙古族 C. 回纥 D. 畏兀儿

7. 下图是宋代汝窑专为宫廷烧制的天青釉碗,造型规整,胎质细腻,釉色如湖水映出的青天,清淡含蓄,素无纹饰。这反映出宋代( )

A. 多彩的审美取向 B. 繁荣的商品经济 C. 丰富的市民文化 D. 精湛的制瓷工艺

8. 元代大量的商船往来于中国和东南亚、南亚、阿拉伯、非洲等国家和地区。此外,还开辟了“丝绸之路海上航线”,极大地拓展了商业贸易的范围。这体现元代( )

A. 外国商人涌入 B. 海上贸易繁荣 C. 港口城市兴起 D. 纸币广泛使用

9. 下图为某同学在研究“中国古代文学发展”时设计幻灯片,其中苏轼代表的是( )

A. 汉赋 B. 唐诗 C. 宋词 D. 元曲

10. 《稗史汇编》记载:明朝时“京官每旦入朝,必与妻子诀,及暮无事则相庆,以为又活一日”。与材料所述现象相关的统治措施是( )

A. 分封诸子为王,驻守各地 B. 废除丞相,权分六部

C. 改大都督府为五军都督府 D. 设“厂卫”特务机构

11. 戚继光创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便。戚继光此举是为了( )

A. 加强北方的边防 B. 平定东南沿海的倭患

C. 打击欧洲殖民者 D. 赢得援朝战争的胜利

12. 下图所示时间轴反映的历史事件是( )

A. 明清两朝易代 B. 靖难之役 C. 明朝统一全国 D. 清军入关

第二部分 (非选择题 共36分)

二、非选择题(共3小题,计36分)

13. 在历史发展的长河中,民族团结和国家统一是社会发展的主流。阅读材料,回答问题。

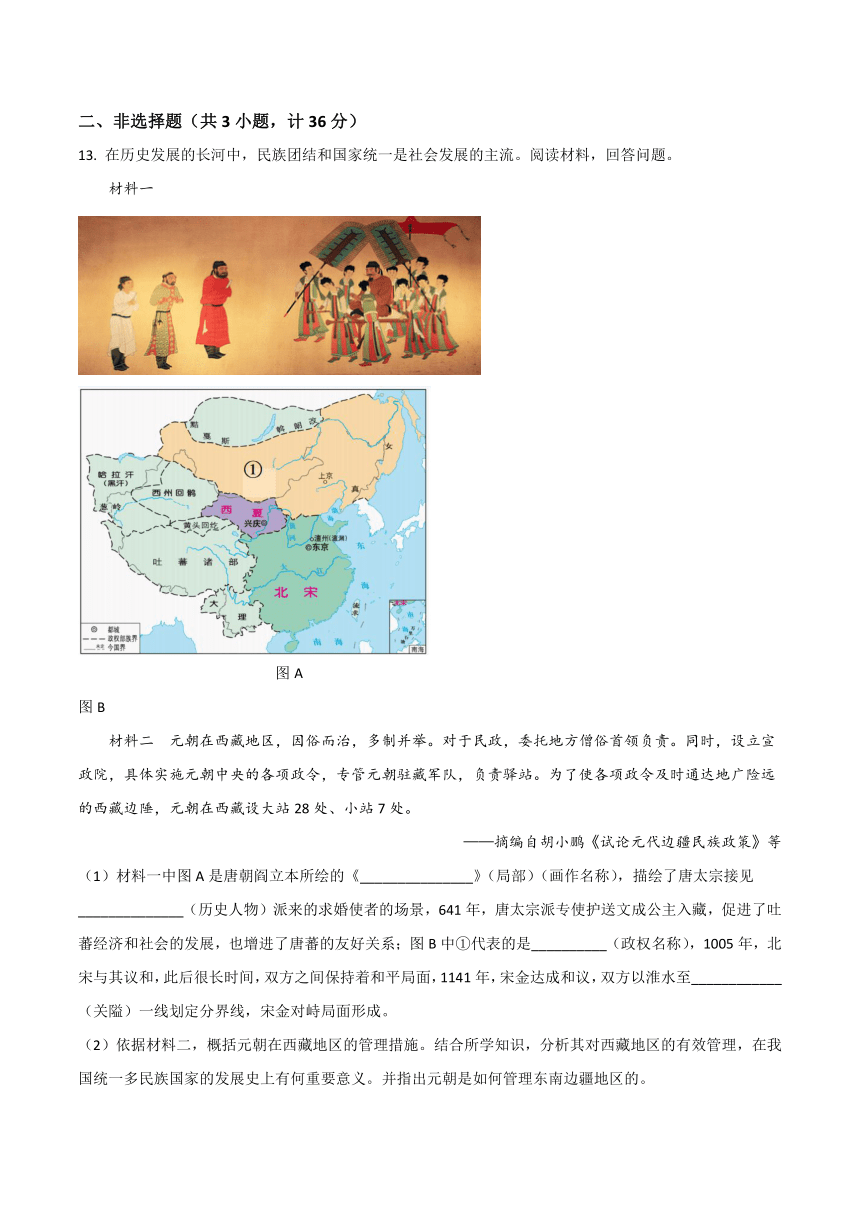

材料一

图A 图B

材料二 元朝在西藏地区,因俗而治,多制并举。对于民政,委托地方僧俗首领负责。同时,设立宣政院,具体实施元朝中央的各项政令,专管元朝驻藏军队,负责驿站。为了使各项政令及时通达地广险远的西藏边陲,元朝在西藏设大站28处、小站7处。

——摘编自胡小鹏《试论元代边疆民族政策》等

(1)材料一中图A是唐朝阎立本所绘的《_______________》(局部)(画作名称),描绘了唐太宗接见______________(历史人物)派来的求婚使者的场景,641年,唐太宗派专使护送文成公主入藏,促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了唐蕃的友好关系;图B中①代表的是__________(政权名称),1005年,北宋与其议和,此后很长时间,双方之间保持着和平局面,1141年,宋金达成和议,双方以淮水至____________(关隘)一线划定分界线,宋金对峙局面形成。

(2)依据材料二,概括元朝在西藏地区的管理措施。结合所学知识,分析其对西藏地区的有效管理,在我国统一多民族国家的发展史上有何重要意义。并指出元朝是如何管理东南边疆地区的。

(3)综合上述材料,从中国古代各民族交往中,你能得出什么启示?

14. “民惟邦本,本固邦宁。”民生问题与国家发展有着不可分割的关系。阅读材料,回答问题。

材料一

唐太宗 唐玄宗

政治 勤于政事,善于用人,虚心纳谏 重用贤能,整顿吏治

经济 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产 发展经济,改革税制

文化 增加科举考试科目,鼓励士人报考 注重文教,编修图籍

材料二 宋神宗时大搞农田水利。北宋中期在南方修复并兴建了许多圩(围)田和其他水利设施。宋太宗曾令江南、两浙等诸州长吏,劝谕百姓种植北方的粟、麦、黍、豆等作物。宋真宗时,将从越南引进、原在福建种植的占城稻,下令推广到长江和淮河流域。南宋时,太湖地区便流传着“苏湖熟,天下足”的谚语。

——摘编自张岂之主编《中国历史》

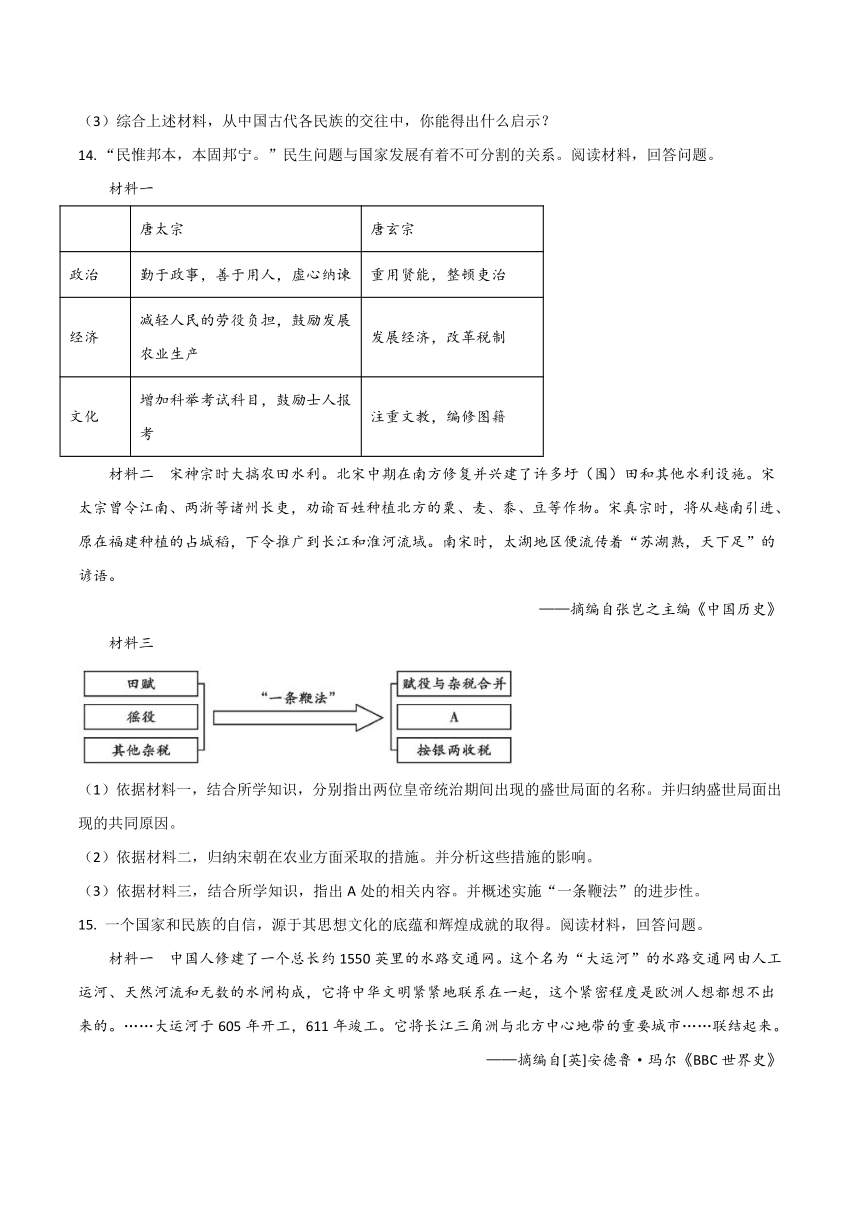

材料三

(1)依据材料一,结合所学知识,分别指出两位皇帝统治期间出现的盛世局面的名称。并归纳盛世局面出现的共同原因。

(2)依据材料二,归纳宋朝在农业方面采取的措施。并分析这些措施的影响。

(3)依据材料三,结合所学知识,指出A处的相关内容。并概述实施“一条鞭法”的进步性。

15. 一个国家和民族自信,源于其思想文化的底蕴和辉煌成就的取得。阅读材料,回答问题。

材料一 中国人修建了一个总长约1550英里的水路交通网。这个名为“大运河”的水路交通网由人工运河、天然河流和无数的水闸构成,它将中华文明紧紧地联系在一起,这个紧密程度是欧洲人想都想不出来的。……大运河于605年开工,611年竣工。它将长江三角洲与北方中心地带的重要城市……联结起来。

——摘编自[英]安德鲁·玛尔《BBC世界史》

材料二 中国古代科技在宋代发展至极盛。在唐代雕版印刷术的基础上,平民毕昇发明了活字印刷术。这一发明大大节省了人力,缩短了出书周期,既方便,又经济。这是印刷史上又一次重要的技术革命。……活字印刷术大约在14世纪传到朝鲜和日本,15世纪传到欧洲。……印刷术在欧洲的出现,根本上改变了欧洲的社会文化环境,为当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化传播,起到了巨大的推动作用。 ——摘编自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 元统一全国疆域以后,忽必烈为加强国家管理效能,至元二十三年(公元1286年)在全国范围内改设管理机构,在中央设中书省,在地方设10个行中书省。以后历代各省的设置,基本上都是从这一制度中派生出来的。

——摘编自许正文《论我国省制的沿革与发展》

材料四 郑和下西洋是世界航海史上的奇迹。航海综合运用了天文、地理、海洋、气象、水文及数学知识,选择最佳时间出航,得以在大海中顺利航行。郑和在继承前人航海经验的基础上,以多年船队的远航实践为依据,精心绘制了一幅完备适用、能独立指导航海的《郑和航海图》。

(1)依据材料一,结合所学知识,指出“大运河”南北端点。并概述其发挥的积极作用。

(2)依据材料二中文字材料,指出宋代的重大科技发明。并概括该发明的作用。图示历史人物是理学的集大成者,他的思想主张是什么?

(3)依据材料三,结合所学知识,指出“这一制度”的名称。并概述该制度设立的历史意义。

(4)依据材料四,结合所学知识,概括郑和下西洋得以成功的条件。并分析其积极影响。

黄陵县2024~2025学年度第二学期学科调研检测

七年级历史(统编版)

考生注意:本试卷共6页,满分60分,时间60分钟。

第一部分(选择题 共24分)

一、选择题(共12小题,每小题2分,计24分。每小题只有一个选项是符合题目要求的)

【1题答案】

C

【2题答案】

B

【3题答案】

D

【4题答案】

C

【5题答案】

B

【6题答案】

A

【7题答案】

D

【8题答案】

B

【9题答案】

C

【10题答案】

D

【11题答案】

B

【12题答案】

A

第二部分 (非选择题 共36分)

二、非选择题(共3小题,计36分)

【13题答案】

(1) ①. 步辇图 ②. 松赞干布 ③. 辽 ④. 大散关

(2)管理措施:委托地方僧俗首领管理民政;设立宣政院管理西藏地区军政事务;设置驿站以加强交通。

重要意义:元朝中央政府对西藏正式行使行政管辖权,促进了统一多民族国家的巩固和发展。

做法:在澎湖设置巡检司,加强对台湾的管理。

(3)启示:中国古代民族关系有战有和,和是主流;民族交往、交流、交融促进了统一多民族国家的形成和发展;我们要坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣,维护国家统一等。

【14题答案】

(1)盛世局面:唐太宗,“贞观之治”;唐玄宗,“开元盛世”。共同原因:政治上,知人善任,清明吏治;经济上,重视发展生产;文化上,重视教育。

(2)措施:兴修水利设施;鼓励南方地区种植北方作物;引进、推广占城稻。影响:促进了南方经济的发展,提高了粮食产量;推动了经济重心南移。

(3)相关内容:计入田亩。进步性:减少了地方官吏渔利百姓的行为;增加了政府的税收。

【15题答案】

(1)端点:余杭郡;涿郡。

积极作用:加强了南北地区政治、经济和文化上交流,有利于国家统一和民族交融;带动了沿河城市的繁荣与发展。

(2)重大科技发明:活字印刷术。

作用:节省了人力,缩短了出书周期,有利于教育的普及和知识的推广;根本上改变了欧洲的社会文化环境,推动了当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化传播。

思想主张:存天理,灭人欲等。

(3)名称:行省制度。

历史意义:提高了行政效率;加强了中央集权,有利于统一多民族国家的巩固;是我国古代地方行政制度的重大改革,成为我国省制的开端。

(4)条件:具备先进的远洋航海技术;航海实践经验丰富;明朝初期经济繁荣,国力强盛,为远航提供了充足的物质保障;明成祖的积极推动等。

积极影响:为人类的航海事业作出了巨大贡献;发展了海上丝绸之路;增进了中国与亚非国家和地区的了解和友好往来。

七年级历史(统编版)

考生注意:本试卷共6页,满分60分,时间60分钟。

第一部分(选择题 共24分)

一、选择题(共12小题,每小题2分,计24分。每小题只有一个选项是符合题目要求的)

1. 含嘉仓是隋朝在洛阳修建最大的国家粮库。经考古发掘遗址面积40多万平方米,有数个粮窖。仓窖口径最大的达18米,最深的达12米。它的发现最能见证的是( )

A. 隋朝的建立 B. 隋朝的统一 C. 隋朝的繁荣 D. 隋朝的灭亡

2. 古人有诗赞美一代帝王:“巾帼英才扭乾坤,一代女皇绝古今。……功过论争千秋去,无字碑上遍诗文。”下列历史事件中与这位帝王有关的是( )

A. 开通会通河 B. 创立殿试制度 C. 隆庆和议 D. 打破坊市界限

3. “天宝年间,边镇兵力达50万。平卢、范阳、河东三地之间地域相连,兵力又于诸镇之中最强,拥兵20万,实力强大。相反,中央兵力则不满8万。”材料反映出唐朝( )

A. 形成藩镇割据 B. 边疆地区的经济快速发展

C. 阶级矛盾尖锐 D. 中央与地方力量对比失衡

4. 唐朝的对外开放不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步。唐朝的对外开放表现在( )

①“遣唐使”来华 ②火药和火器传入欧洲 ③玄奘西行求法 ④马可·波罗来华

A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ②④

5. 北宋时期,最高军事机构枢密院的正副长官累计超过200人,其中文臣出身者162人,武将出身者39人。这说明北宋( )

A. 实行“八股取士” B. 推行崇文抑武的方针

C. 军队战斗力提升 D. 王安石变法成果显著

6. 元朝时,各民族长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融,形成了新的民族。这个民族是( )

A. 回回 B. 蒙古族 C. 回纥 D. 畏兀儿

7. 下图是宋代汝窑专为宫廷烧制的天青釉碗,造型规整,胎质细腻,釉色如湖水映出的青天,清淡含蓄,素无纹饰。这反映出宋代( )

A. 多彩的审美取向 B. 繁荣的商品经济 C. 丰富的市民文化 D. 精湛的制瓷工艺

8. 元代大量的商船往来于中国和东南亚、南亚、阿拉伯、非洲等国家和地区。此外,还开辟了“丝绸之路海上航线”,极大地拓展了商业贸易的范围。这体现元代( )

A. 外国商人涌入 B. 海上贸易繁荣 C. 港口城市兴起 D. 纸币广泛使用

9. 下图为某同学在研究“中国古代文学发展”时设计幻灯片,其中苏轼代表的是( )

A. 汉赋 B. 唐诗 C. 宋词 D. 元曲

10. 《稗史汇编》记载:明朝时“京官每旦入朝,必与妻子诀,及暮无事则相庆,以为又活一日”。与材料所述现象相关的统治措施是( )

A. 分封诸子为王,驻守各地 B. 废除丞相,权分六部

C. 改大都督府为五军都督府 D. 设“厂卫”特务机构

11. 戚继光创造了“鸳鸯阵”,以12人为一作战小组,长短兵器结合,协同作战,攻防两便。戚继光此举是为了( )

A. 加强北方的边防 B. 平定东南沿海的倭患

C. 打击欧洲殖民者 D. 赢得援朝战争的胜利

12. 下图所示时间轴反映的历史事件是( )

A. 明清两朝易代 B. 靖难之役 C. 明朝统一全国 D. 清军入关

第二部分 (非选择题 共36分)

二、非选择题(共3小题,计36分)

13. 在历史发展的长河中,民族团结和国家统一是社会发展的主流。阅读材料,回答问题。

材料一

图A 图B

材料二 元朝在西藏地区,因俗而治,多制并举。对于民政,委托地方僧俗首领负责。同时,设立宣政院,具体实施元朝中央的各项政令,专管元朝驻藏军队,负责驿站。为了使各项政令及时通达地广险远的西藏边陲,元朝在西藏设大站28处、小站7处。

——摘编自胡小鹏《试论元代边疆民族政策》等

(1)材料一中图A是唐朝阎立本所绘的《_______________》(局部)(画作名称),描绘了唐太宗接见______________(历史人物)派来的求婚使者的场景,641年,唐太宗派专使护送文成公主入藏,促进了吐蕃经济和社会的发展,也增进了唐蕃的友好关系;图B中①代表的是__________(政权名称),1005年,北宋与其议和,此后很长时间,双方之间保持着和平局面,1141年,宋金达成和议,双方以淮水至____________(关隘)一线划定分界线,宋金对峙局面形成。

(2)依据材料二,概括元朝在西藏地区的管理措施。结合所学知识,分析其对西藏地区的有效管理,在我国统一多民族国家的发展史上有何重要意义。并指出元朝是如何管理东南边疆地区的。

(3)综合上述材料,从中国古代各民族交往中,你能得出什么启示?

14. “民惟邦本,本固邦宁。”民生问题与国家发展有着不可分割的关系。阅读材料,回答问题。

材料一

唐太宗 唐玄宗

政治 勤于政事,善于用人,虚心纳谏 重用贤能,整顿吏治

经济 减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产 发展经济,改革税制

文化 增加科举考试科目,鼓励士人报考 注重文教,编修图籍

材料二 宋神宗时大搞农田水利。北宋中期在南方修复并兴建了许多圩(围)田和其他水利设施。宋太宗曾令江南、两浙等诸州长吏,劝谕百姓种植北方的粟、麦、黍、豆等作物。宋真宗时,将从越南引进、原在福建种植的占城稻,下令推广到长江和淮河流域。南宋时,太湖地区便流传着“苏湖熟,天下足”的谚语。

——摘编自张岂之主编《中国历史》

材料三

(1)依据材料一,结合所学知识,分别指出两位皇帝统治期间出现的盛世局面的名称。并归纳盛世局面出现的共同原因。

(2)依据材料二,归纳宋朝在农业方面采取的措施。并分析这些措施的影响。

(3)依据材料三,结合所学知识,指出A处的相关内容。并概述实施“一条鞭法”的进步性。

15. 一个国家和民族自信,源于其思想文化的底蕴和辉煌成就的取得。阅读材料,回答问题。

材料一 中国人修建了一个总长约1550英里的水路交通网。这个名为“大运河”的水路交通网由人工运河、天然河流和无数的水闸构成,它将中华文明紧紧地联系在一起,这个紧密程度是欧洲人想都想不出来的。……大运河于605年开工,611年竣工。它将长江三角洲与北方中心地带的重要城市……联结起来。

——摘编自[英]安德鲁·玛尔《BBC世界史》

材料二 中国古代科技在宋代发展至极盛。在唐代雕版印刷术的基础上,平民毕昇发明了活字印刷术。这一发明大大节省了人力,缩短了出书周期,既方便,又经济。这是印刷史上又一次重要的技术革命。……活字印刷术大约在14世纪传到朝鲜和日本,15世纪传到欧洲。……印刷术在欧洲的出现,根本上改变了欧洲的社会文化环境,为当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化传播,起到了巨大的推动作用。 ——摘编自张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 元统一全国疆域以后,忽必烈为加强国家管理效能,至元二十三年(公元1286年)在全国范围内改设管理机构,在中央设中书省,在地方设10个行中书省。以后历代各省的设置,基本上都是从这一制度中派生出来的。

——摘编自许正文《论我国省制的沿革与发展》

材料四 郑和下西洋是世界航海史上的奇迹。航海综合运用了天文、地理、海洋、气象、水文及数学知识,选择最佳时间出航,得以在大海中顺利航行。郑和在继承前人航海经验的基础上,以多年船队的远航实践为依据,精心绘制了一幅完备适用、能独立指导航海的《郑和航海图》。

(1)依据材料一,结合所学知识,指出“大运河”南北端点。并概述其发挥的积极作用。

(2)依据材料二中文字材料,指出宋代的重大科技发明。并概括该发明的作用。图示历史人物是理学的集大成者,他的思想主张是什么?

(3)依据材料三,结合所学知识,指出“这一制度”的名称。并概述该制度设立的历史意义。

(4)依据材料四,结合所学知识,概括郑和下西洋得以成功的条件。并分析其积极影响。

黄陵县2024~2025学年度第二学期学科调研检测

七年级历史(统编版)

考生注意:本试卷共6页,满分60分,时间60分钟。

第一部分(选择题 共24分)

一、选择题(共12小题,每小题2分,计24分。每小题只有一个选项是符合题目要求的)

【1题答案】

C

【2题答案】

B

【3题答案】

D

【4题答案】

C

【5题答案】

B

【6题答案】

A

【7题答案】

D

【8题答案】

B

【9题答案】

C

【10题答案】

D

【11题答案】

B

【12题答案】

A

第二部分 (非选择题 共36分)

二、非选择题(共3小题,计36分)

【13题答案】

(1) ①. 步辇图 ②. 松赞干布 ③. 辽 ④. 大散关

(2)管理措施:委托地方僧俗首领管理民政;设立宣政院管理西藏地区军政事务;设置驿站以加强交通。

重要意义:元朝中央政府对西藏正式行使行政管辖权,促进了统一多民族国家的巩固和发展。

做法:在澎湖设置巡检司,加强对台湾的管理。

(3)启示:中国古代民族关系有战有和,和是主流;民族交往、交流、交融促进了统一多民族国家的形成和发展;我们要坚持民族平等、民族团结和各民族共同繁荣,维护国家统一等。

【14题答案】

(1)盛世局面:唐太宗,“贞观之治”;唐玄宗,“开元盛世”。共同原因:政治上,知人善任,清明吏治;经济上,重视发展生产;文化上,重视教育。

(2)措施:兴修水利设施;鼓励南方地区种植北方作物;引进、推广占城稻。影响:促进了南方经济的发展,提高了粮食产量;推动了经济重心南移。

(3)相关内容:计入田亩。进步性:减少了地方官吏渔利百姓的行为;增加了政府的税收。

【15题答案】

(1)端点:余杭郡;涿郡。

积极作用:加强了南北地区政治、经济和文化上交流,有利于国家统一和民族交融;带动了沿河城市的繁荣与发展。

(2)重大科技发明:活字印刷术。

作用:节省了人力,缩短了出书周期,有利于教育的普及和知识的推广;根本上改变了欧洲的社会文化环境,推动了当时欧洲资产阶级的兴起和思想文化传播。

思想主张:存天理,灭人欲等。

(3)名称:行省制度。

历史意义:提高了行政效率;加强了中央集权,有利于统一多民族国家的巩固;是我国古代地方行政制度的重大改革,成为我国省制的开端。

(4)条件:具备先进的远洋航海技术;航海实践经验丰富;明朝初期经济繁荣,国力强盛,为远航提供了充足的物质保障;明成祖的积极推动等。

积极影响:为人类的航海事业作出了巨大贡献;发展了海上丝绸之路;增进了中国与亚非国家和地区的了解和友好往来。

同课章节目录