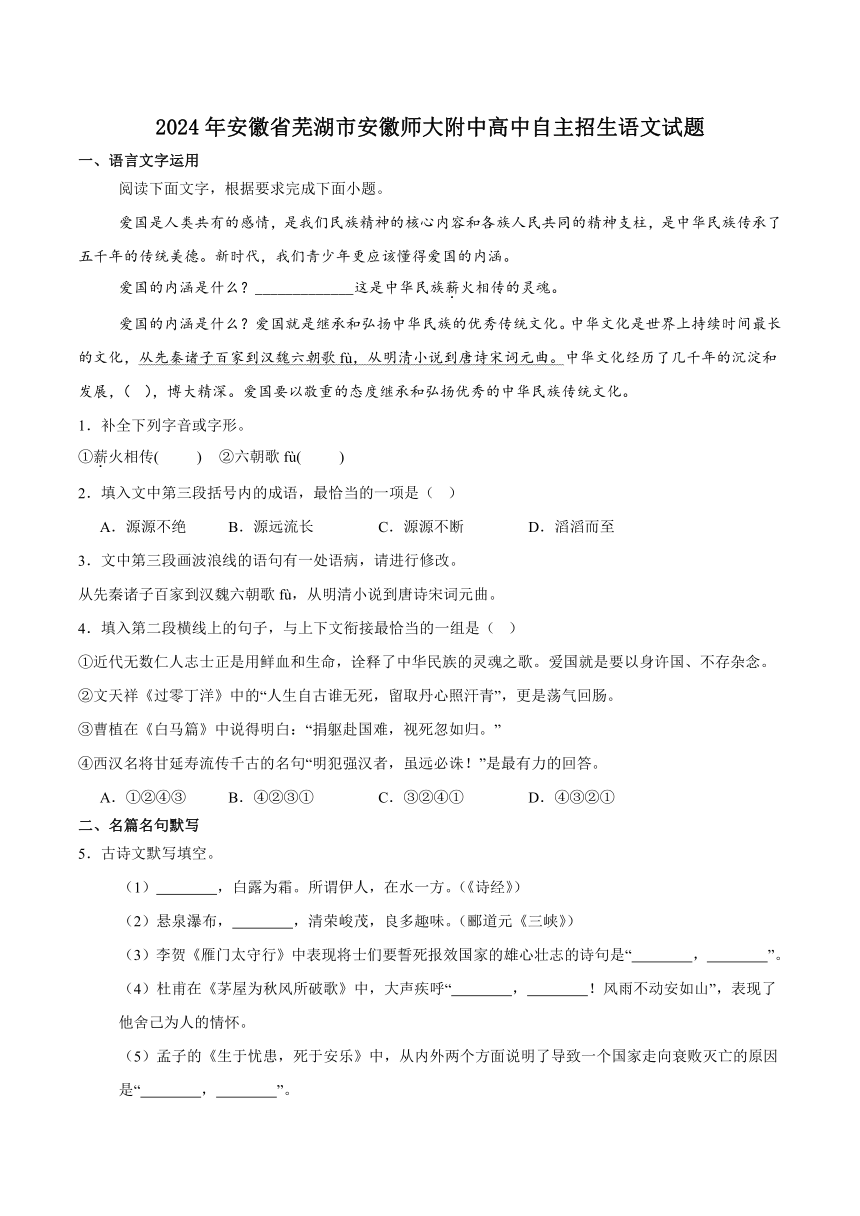

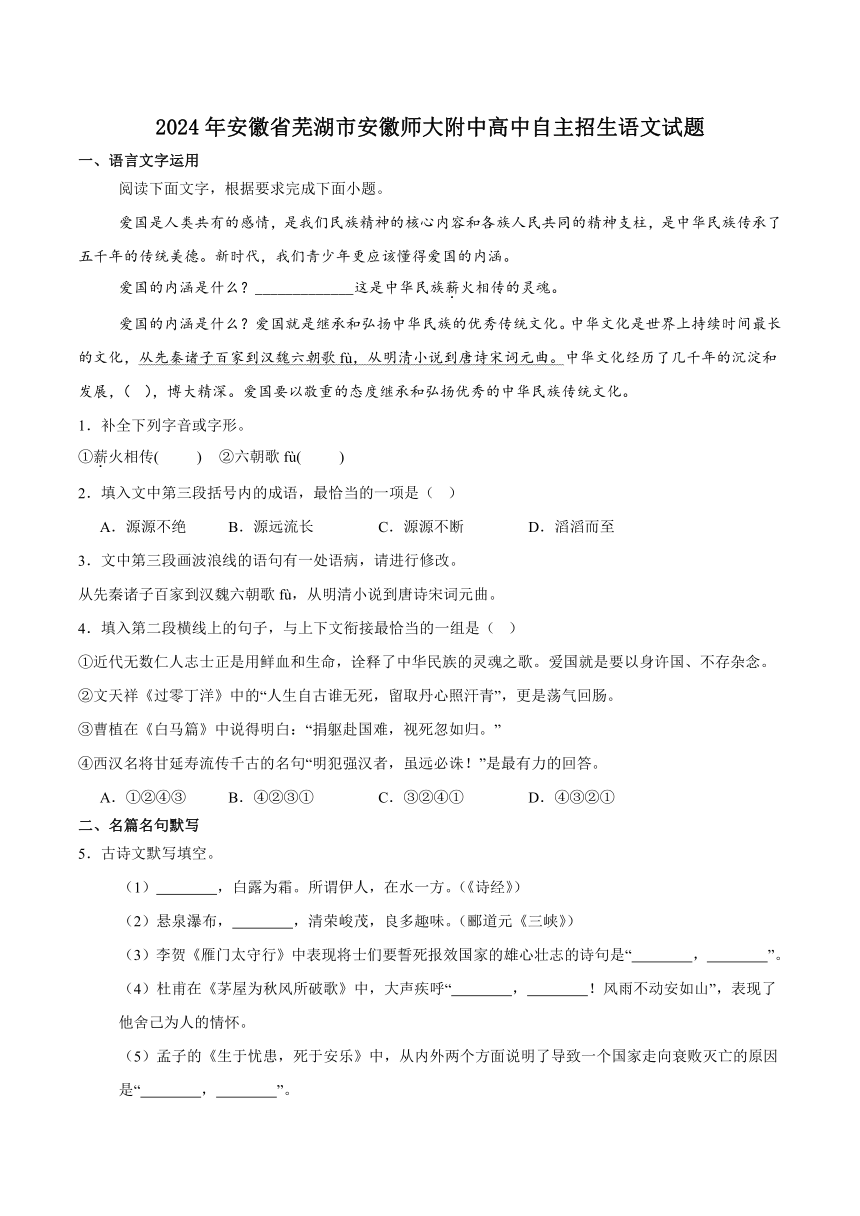

安徽省芜湖市安徽师范大学附属中学2024-2025学年高一上学期自主招生考试语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省芜湖市安徽师范大学附属中学2024-2025学年高一上学期自主招生考试语文试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2024年安徽省芜湖市安徽师大附中高中自主招生语文试题

一、语言文字运用

阅读下面文字,根据要求完成下面小题。

爱国是人类共有的感情,是我们民族精神的核心内容和各族人民共同的精神支柱,是中华民族传承了五千年的传统美德。新时代,我们青少年更应该懂得爱国的内涵。

爱国的内涵是什么?_____________这是中华民族薪火相传的灵魂。

爱国的内涵是什么?爱国就是继承和弘扬中华民族的优秀传统文化。中华文化是世界上持续时间最长的文化,从先秦诸子百家到汉魏六朝歌fù,从明清小说到唐诗宋词元曲。中华文化经历了几千年的沉淀和发展,( ),博大精深。爱国要以敬重的态度继承和弘扬优秀的中华民族传统文化。

1.补全下列字音或字形。

①薪火相传( ) ②六朝歌fù( )

2.填入文中第三段括号内的成语,最恰当的一项是( )

A.源源不绝 B.源远流长 C.源源不断 D.滔滔而至

3.文中第三段画波浪线的语句有一处语病,请进行修改。

从先秦诸子百家到汉魏六朝歌fù,从明清小说到唐诗宋词元曲。

4.填入第二段横线上的句子,与上下文衔接最恰当的一组是( )

①近代无数仁人志士正是用鲜血和生命,诠释了中华民族的灵魂之歌。爱国就是要以身许国、不存杂念。

②文天祥《过零丁洋》中的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,更是荡气回肠。

③曹植在《白马篇》中说得明白:“捐躯赴国难,视死忽如归。”

④西汉名将甘延寿流传千古的名句“明犯强汉者,虽远必诛!”是最有力的回答。

A.①②④③ B.④②③① C.③②④① D.④③②①

二、名篇名句默写

5.古诗文默写填空。

(1) ,白露为霜。所谓伊人,在水一方。(《诗经》)

(2)悬泉瀑布, ,清荣峻茂,良多趣味。(郦道元《三峡》)

(3)李贺《雁门太守行》中表现将士们要誓死报效国家的雄心壮志的诗句是“ , ”。

(4)杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中,大声疾呼“ , !风雨不动安如山”,表现了他舍己为人的情怀。

(5)孟子的《生于忧患,死于安乐》中,从内外两个方面说明了导致一个国家走向衰败灭亡的原因是“ , ”。

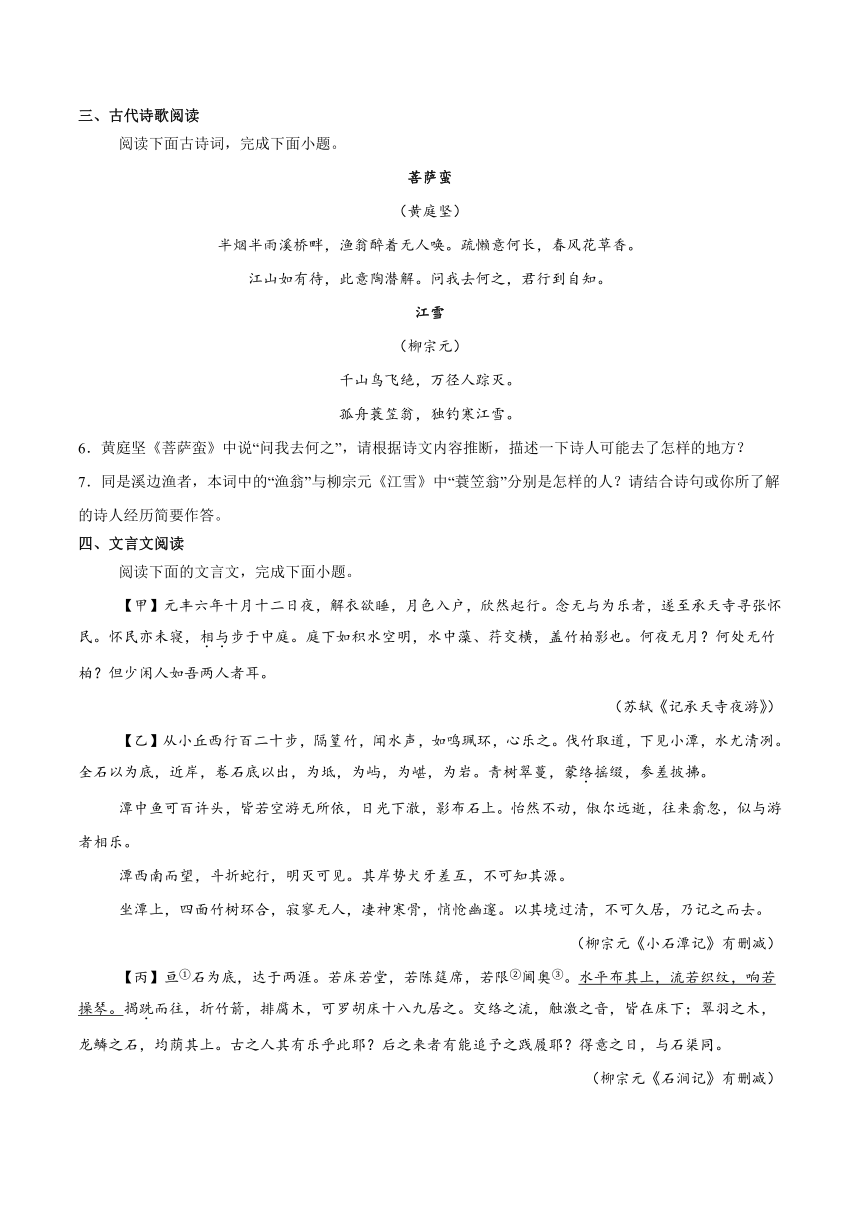

三、古代诗歌阅读

阅读下面古诗词,完成下面小题。

菩萨蛮

(黄庭坚)

半烟半雨溪桥畔,渔翁醉着无人唤。疏懒意何长,春风花草香。

江山如有待,此意陶潜解。问我去何之,君行到自知。

江雪

(柳宗元)

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

6.黄庭坚《菩萨蛮》中说“问我去何之”,请根据诗文内容推断,描述一下诗人可能去了怎样的地方?

7.同是溪边渔者,本词中的“渔翁”与柳宗元《江雪》中“蓑笠翁”分别是怎样的人?请结合诗句或你所了解的诗人经历简要作答。

四、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。怡然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(柳宗元《小石潭记》有删减)

【丙】亘①石为底,达于两涯。若床若堂,若陈筵席,若限②阃奥③。水平布其上,流若织纹,响若操琴。揭跣而往,折竹箭,排腐木,可罗胡床十八九居之。交络之流,触激之音,皆在床下;翠羽之木,龙鳞之石,均荫其上。古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?得意之日,与石渠同。

(柳宗元《石涧记》有删减)

【注释】①亘,横贯。②限:门槛,这里作动词用,用门槛把正屋与内室隔开。③阃(kǔn)奥:也写作“壶奥”,指内室深处。

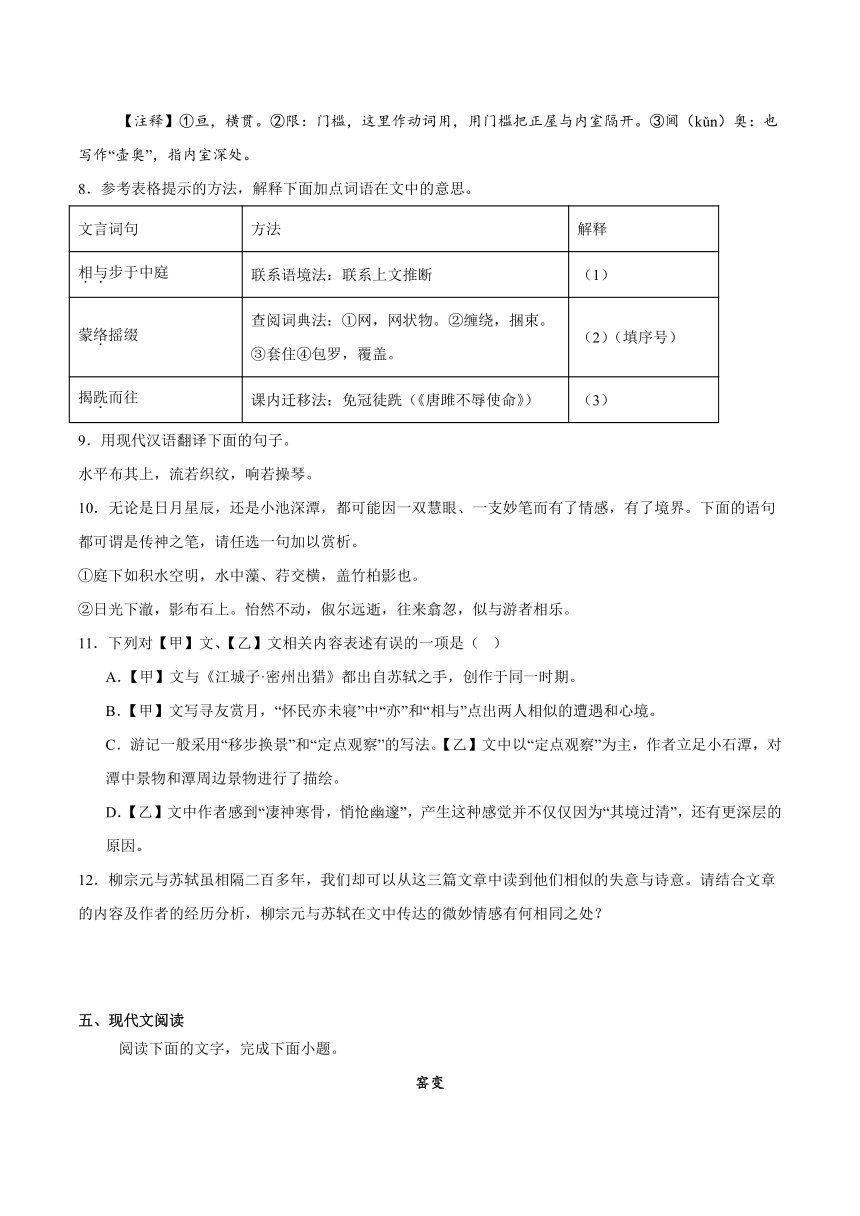

8.参考表格提示的方法,解释下面加点词语在文中的意思。

文言词句 方法 解释

相与步于中庭 联系语境法:联系上文推断 (1)

蒙络摇缀 查阅词典法:①网,网状物。②缠绕,捆束。③套住④包罗,覆盖。 (2)(填序号)

揭跣而往 课内迁移法:免冠徒跣(《唐雎不辱使命》) (3)

9.用现代汉语翻译下面的句子。

水平布其上,流若织纹,响若操琴。

10.无论是日月星辰,还是小池深潭,都可能因一双慧眼、一支妙笔而有了情感,有了境界。下面的语句都可谓是传神之笔,请任选一句加以赏析。

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

②日光下澈,影布石上。怡然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

11.下列对【甲】文、【乙】文相关内容表述有误的一项是( )

A.【甲】文与《江城子·密州出猎》都出自苏轼之手,创作于同一时期。

B.【甲】文写寻友赏月,“怀民亦未寝”中“亦”和“相与”点出两人相似的遭遇和心境。

C.游记一般采用“移步换景”和“定点观察”的写法。【乙】文中以“定点观察”为主,作者立足小石潭,对潭中景物和潭周边景物进行了描绘。

D.【乙】文中作者感到“凄神寒骨,悄怆幽邃”,产生这种感觉并不仅仅因为“其境过清”,还有更深层的原因。

12.柳宗元与苏轼虽相隔二百多年,我们却可以从这三篇文章中读到他们相似的失意与诗意。请结合文章的内容及作者的经历分析,柳宗元与苏轼在文中传达的微妙情感有何相同之处?

五、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

窑变

①鲁山花瓷是瓷中名品,百闻难得一见,因此,市场上算稀罕物。可是,他的店里,有时也做着鲁山花瓷的生意。

②他开一爿(pán)店,在一弯水边,上写铺名:名瓷之家。各种瓷器,琳琅满目。客人来寻,踏过石桥,转过一道竹林,沿一道逼仄的门进去,眼前一亮,面前柜上摆着罐、杯、壶、瓠等,有的天青色,有的白如银子。还有一种瓷,胎质厚实朴重,黑色质地上流淌着白斑蓝彩,泛着幽幽蓝光,让人眩晕。

③这,就是闻名的鲁山花瓷。

④买家只许看,不许摸。选准了,他才拿出瓷器让对方细看。在他这儿买瓷的,尤其鲁山花瓷的,一般都信任他。因为,他是鲁山花瓷的权威。一尊鲁山花瓷拿来,不用放大镜,他用手一摸,鼻子一嗅,嗯,宋代的,绝对宋代的,瞧这质地,这手感。一查,果然是宋代的。也因此,他的那家店,人来人往,生意很好。

⑤当然,有时,买主一个电话,他也会乐呵呵地送货上门,仅限于本市。以他的说法,不为挣钱,纯为交友,志同道合嘛。

⑥有人出三万元钱,想买他这个罐。那天,是个细雨天,天青色的烟雨无边无沿地下着。他用纸盒随手装了个小小的鲁山花瓷罐,提着,走了出去。

⑦由于路近,他没打车,走过小巷,出了竹林。这时,一辆三轮车冲来,他躲闪不及,手一松,纸盒落地,“哐”的一声全碎了。

⑧三轮车司机傻了眼,跳下来道:“没事吧,大哥?”他火了:“没事?瞧我这罐。”三轮车司机说:“不就一个罐吗?能值多少钱!”

⑨就在这时,买主打来电话,说三万元已备好,罐怎么还不送来?他将电话让司机听了。三轮司机顿时结结巴巴道:“三——三万元啊?”他眼一翻:“现在知道不是你家腌菜罐子了吧?”三轮司机呆了一会儿,一咬牙:“我赔!”他哼一声:“民工吧,你有钱吗?算了算了,就当我募捐了,做了善事。”说着,他不想再纠缠下去,转身就走。

⑩回到家,他拿了另一件鲁山花瓷罐,四耳的,黑底白釉,装入纸箱,去了买主那儿。三万元钱也就到了手里。

这样的生意,他一天会做几起。所以,撞碎那件鲁山花瓷的事,他也就慢慢忘了。

一个冬日的早晨,他刚开门,一个人影戳在眼前。抬眼一望,不是别人,正是那个民工司机。司机吸溜着鼻子,显然站了一会儿了。看见开门,司机连忙把手上紧紧握着的蛇皮袋层层打开,抖抖缩缩捏出几卷钱,一张张地数,整整三万,放在他手中。

司机交了钱,嘘了口气,好像多大一个心事了了。他张张嘴,想说什么,可又没说出来。直看着那民工骑上三轮车,嘟嘟嘟地走了,一直消失在晨雾中,消失在他视线的尽头。

他拿着钱仍呆呆地站在那儿,心中有股烈焰在燃烧,在蒸腾,在激流澎湃,以至于他虚汗淋漓。因为,只有他知道,自己卖出去的鲁山花瓷里,有个别是赝品,是自己手制的。

那天,民工撞碎的就是一尊赝品。他当时之所以没让赔,一则赝品不值钱。再则怕闹开了,被行家发现,看出其中的猫腻。

鲁山花瓷,是高温下的一种美丽的窑变。

他没想到,一个民工司机,竟让自己心中发生了剧烈的窑变,也如鲁山花瓷一样,放射着一片洁净的蓝色。当天,他找到民工退还了钱。以后,他的“名瓷之家”中,再也没有赝品了。

13.阅读本文后,请根据小说的人物与情节补全表格。

人物 情节

他与司机 出门送罐,相撞毁罐(开端)

他与司机 (1) (发展)

他与司机 (2) (高潮)

(3) 精神窑变,不卖赝品(结局)

14.下列对小说内容的分析和概括,不恰当的一项是( )

A.第⑥段画横线的句子“他用纸盒随手装了个小小的鲁山花瓷罐,提着,走了出去。”在文中的作用是为下文埋下伏笔。

B.第⑨段画横线句子“民工吧,你有钱吗?算了算了,就当我募捐了,做了善事。”不是因为“他”宽容大度,而是另有原因,这一情节也设置了悬念,激发了读者的阅读兴趣。

C.从第④段写出了“他”在买家中是权威,这为后文写其可以高价卖出赝品的情节做了铺垫。

D.小说的主人公是民工司机。鲁山花瓷是瓷中极品,在本文象征着民工司机的诚实守信,敢于承担的美好品格。

15.“他张张嘴,想说什么,可又没说出来。直看着那民工骑上三轮车,嘟嘟嘟地走了,一直消失在晨雾中,消失在他视线的尽头。”根据上下文揣摩一下“他”此时复杂的心理活动。

16.小说的标题往往意蕴丰富,你如何解读本文的标题?

六、作文

17.阅读下面的材料,根据要求作文。

理想从来都不遥远,一步步,一天天,只管坚持不懈,剩下的交给时间。时间才是最好的解药,因为时间能冲淡一切、磨平一切、改变一切。坚强的人可以扛过所有风雨,脆弱的人却在平凡的时刻崩溃。(摘编自金宇澄《繁花》)

请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:不要脱离材料内容及含意的范围;不要套作,不得抄袭;不空发议论,内容有针对性;角度自选,立意自定,除诗歌外文体不限;不少于600字。

1. xīn 赋 2.B 3.改正:从先秦诸子百家到汉魏六朝歌赋,从唐诗宋词元曲到明清小说。 4.D

5. 蒹葭苍苍 飞漱其间 报君黄金台上意 提携玉龙为君死 安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜 入则无法家拂士 出则无敌国外患者

6.环境宁静优美、生活自由惬意的地方。 7.“春风花草香”的美景中“醉着无人唤”,可见本词中的“渔翁”是悠闲自得的人。

柳宗元笔下的蓑笠翁是孤傲的人,诗人在政治改革失败后虽处境孤独,但顽强不屈、凛然无畏、傲岸清高的精神面貌。

8.(1)相与:共同,一起。

(2)②

(3)跣:赤脚(光脚) 9.水平铺在这些石头上,水流的纹理就像纺织物上的花纹,泉水作响就像是弹奏的琴声。 10.示例一:①句,运用了正侧面描写相结合。“积水空明”正面写出月光的澄澈透明,“藻、荇交横”写出竹柏倒影的清丽淡雅,侧面烘托月光的澄澈,二者结合营造出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

示例二:②句,动静结合,把日光、鱼影的静态描写和鱼的“远逝”“往来”的动态描写结合起来,勾画出一幅生动活泼的游鱼图,表现作者游玩的快乐。 11.A 12.相同点:贬谪的悲凉;赏景的欣喜(人生的感慨、漫步的悠闲)(答出两点,并结合文中语句和作者经历加以分析即可。)

示例:《记承天寺夜游》中“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”传达了贬谪的悲凉、人生的感慨,赏月的欣喜以及漫步的悠闲。《石涧记》中“古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?”充满了洋洋得意之情,既有陶醉于自然风光的快乐和满足,又有被贬谪偏隅的难言的忧伤和哀怨,更多的则是借石涧的美好景色来自我安慰。而《小石潭记》先乐后忧的情感变化中也表现出来是一样的情感。

参考译文:

【甲】元丰六年十月十二日的夜晚,我解开衣服准备睡觉,这时月光照进屋里,(我)高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,于是前往承天寺寻找张怀民。怀民也还没有入睡,我们便一起在庭院中散步。庭院里的月光像积水一样清澈透明,水中的水藻、水草纵横交错,原来是竹子和柏树的影子啊。哪一个夜晚没有月亮?哪一个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】从小土丘向西走一百二十步,隔着竹林,就能听到水声,像玉佩、玉环碰撞的清脆声响,心里不禁感到愉悦。于是砍倒竹子开辟出一条小路,向下走便看见一个小水潭,潭水格外清凉。小潭以整块石头作为底部,靠近岸边的地方,石头底部有些部分翻卷起来露出水面,形成了水中高地、小岛、不平的岩石和石块等各种形态。青翠的树木、碧绿的藤蔓,覆盖缠绕、摇动下垂,参差不齐地随风飘拂。

潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,没有什么依托似的。阳光直照到水底,鱼的影子清晰地映在水底的石头上。鱼儿时而静止不动,时而忽然向远处游去,来来往往轻快敏捷,好像在和游玩的人相互逗乐。

向小石潭的西南方望去,溪水像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。溪岸的形状像狗的牙齿一样交错不齐,无法知道它的源头在哪里。

坐在潭边,四周被竹子和树木环绕着,寂静空旷没有旁人,让人感到心神凄凉、寒气透骨,环境幽深寂静得使人忧伤。因为这里的环境太过凄清,不适合长久停留,于是记下这番景致便离开了。

【丙】接连不断的石头作为水的底部,宽达到水的两岸。石头有的像床,有的像门堂的基石像筵席上摆满菜肴,有的像用门槛隔开的内外屋。水平铺在这些石头上,水流的纹理就像纺织物上的花纹,泉水作响就像是弹奏的琴声。拎着衣服赤脚而往,折竹箭,排腐木,清出一块可排十八九张交椅的空地。交织的流水,激撞的水声,皆在椅下;像翠鸟羽毛般的树木,像鱼龙麟甲般的石块,都遮蔽在交椅之上。古时候的人有谁曾在这里找到这种快乐的吗?以后的人,有谁能追随我的足迹来此吗?这一天的得意快乐,和得到石渠的那一天是相同的。

13. 责怪司机,易罐再送(发展) 惊获赔款,受教反思 他 14.D 15.(1)想说实情又没有勇气说出的矛盾心情。

(2)大家信任他,竟然高价卖出赝品,内心很羞愧。

(3)对民工司机的敬佩。 16.(1)表层:“窑变”指瓷器土胚在窑中经过数次高温烧烤后,最终形成美丽鲁山花瓷的过程。

(2)深层:用“窑变”比喻“他”在民工司机敢于担当、讲诚信美德的影响下,心灵得到净化后发生变化的过程。

一、语言文字运用

阅读下面文字,根据要求完成下面小题。

爱国是人类共有的感情,是我们民族精神的核心内容和各族人民共同的精神支柱,是中华民族传承了五千年的传统美德。新时代,我们青少年更应该懂得爱国的内涵。

爱国的内涵是什么?_____________这是中华民族薪火相传的灵魂。

爱国的内涵是什么?爱国就是继承和弘扬中华民族的优秀传统文化。中华文化是世界上持续时间最长的文化,从先秦诸子百家到汉魏六朝歌fù,从明清小说到唐诗宋词元曲。中华文化经历了几千年的沉淀和发展,( ),博大精深。爱国要以敬重的态度继承和弘扬优秀的中华民族传统文化。

1.补全下列字音或字形。

①薪火相传( ) ②六朝歌fù( )

2.填入文中第三段括号内的成语,最恰当的一项是( )

A.源源不绝 B.源远流长 C.源源不断 D.滔滔而至

3.文中第三段画波浪线的语句有一处语病,请进行修改。

从先秦诸子百家到汉魏六朝歌fù,从明清小说到唐诗宋词元曲。

4.填入第二段横线上的句子,与上下文衔接最恰当的一组是( )

①近代无数仁人志士正是用鲜血和生命,诠释了中华民族的灵魂之歌。爱国就是要以身许国、不存杂念。

②文天祥《过零丁洋》中的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,更是荡气回肠。

③曹植在《白马篇》中说得明白:“捐躯赴国难,视死忽如归。”

④西汉名将甘延寿流传千古的名句“明犯强汉者,虽远必诛!”是最有力的回答。

A.①②④③ B.④②③① C.③②④① D.④③②①

二、名篇名句默写

5.古诗文默写填空。

(1) ,白露为霜。所谓伊人,在水一方。(《诗经》)

(2)悬泉瀑布, ,清荣峻茂,良多趣味。(郦道元《三峡》)

(3)李贺《雁门太守行》中表现将士们要誓死报效国家的雄心壮志的诗句是“ , ”。

(4)杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中,大声疾呼“ , !风雨不动安如山”,表现了他舍己为人的情怀。

(5)孟子的《生于忧患,死于安乐》中,从内外两个方面说明了导致一个国家走向衰败灭亡的原因是“ , ”。

三、古代诗歌阅读

阅读下面古诗词,完成下面小题。

菩萨蛮

(黄庭坚)

半烟半雨溪桥畔,渔翁醉着无人唤。疏懒意何长,春风花草香。

江山如有待,此意陶潜解。问我去何之,君行到自知。

江雪

(柳宗元)

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

6.黄庭坚《菩萨蛮》中说“问我去何之”,请根据诗文内容推断,描述一下诗人可能去了怎样的地方?

7.同是溪边渔者,本词中的“渔翁”与柳宗元《江雪》中“蓑笠翁”分别是怎样的人?请结合诗句或你所了解的诗人经历简要作答。

四、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。怡然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(柳宗元《小石潭记》有删减)

【丙】亘①石为底,达于两涯。若床若堂,若陈筵席,若限②阃奥③。水平布其上,流若织纹,响若操琴。揭跣而往,折竹箭,排腐木,可罗胡床十八九居之。交络之流,触激之音,皆在床下;翠羽之木,龙鳞之石,均荫其上。古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?得意之日,与石渠同。

(柳宗元《石涧记》有删减)

【注释】①亘,横贯。②限:门槛,这里作动词用,用门槛把正屋与内室隔开。③阃(kǔn)奥:也写作“壶奥”,指内室深处。

8.参考表格提示的方法,解释下面加点词语在文中的意思。

文言词句 方法 解释

相与步于中庭 联系语境法:联系上文推断 (1)

蒙络摇缀 查阅词典法:①网,网状物。②缠绕,捆束。③套住④包罗,覆盖。 (2)(填序号)

揭跣而往 课内迁移法:免冠徒跣(《唐雎不辱使命》) (3)

9.用现代汉语翻译下面的句子。

水平布其上,流若织纹,响若操琴。

10.无论是日月星辰,还是小池深潭,都可能因一双慧眼、一支妙笔而有了情感,有了境界。下面的语句都可谓是传神之笔,请任选一句加以赏析。

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

②日光下澈,影布石上。怡然不动,俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

11.下列对【甲】文、【乙】文相关内容表述有误的一项是( )

A.【甲】文与《江城子·密州出猎》都出自苏轼之手,创作于同一时期。

B.【甲】文写寻友赏月,“怀民亦未寝”中“亦”和“相与”点出两人相似的遭遇和心境。

C.游记一般采用“移步换景”和“定点观察”的写法。【乙】文中以“定点观察”为主,作者立足小石潭,对潭中景物和潭周边景物进行了描绘。

D.【乙】文中作者感到“凄神寒骨,悄怆幽邃”,产生这种感觉并不仅仅因为“其境过清”,还有更深层的原因。

12.柳宗元与苏轼虽相隔二百多年,我们却可以从这三篇文章中读到他们相似的失意与诗意。请结合文章的内容及作者的经历分析,柳宗元与苏轼在文中传达的微妙情感有何相同之处?

五、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

窑变

①鲁山花瓷是瓷中名品,百闻难得一见,因此,市场上算稀罕物。可是,他的店里,有时也做着鲁山花瓷的生意。

②他开一爿(pán)店,在一弯水边,上写铺名:名瓷之家。各种瓷器,琳琅满目。客人来寻,踏过石桥,转过一道竹林,沿一道逼仄的门进去,眼前一亮,面前柜上摆着罐、杯、壶、瓠等,有的天青色,有的白如银子。还有一种瓷,胎质厚实朴重,黑色质地上流淌着白斑蓝彩,泛着幽幽蓝光,让人眩晕。

③这,就是闻名的鲁山花瓷。

④买家只许看,不许摸。选准了,他才拿出瓷器让对方细看。在他这儿买瓷的,尤其鲁山花瓷的,一般都信任他。因为,他是鲁山花瓷的权威。一尊鲁山花瓷拿来,不用放大镜,他用手一摸,鼻子一嗅,嗯,宋代的,绝对宋代的,瞧这质地,这手感。一查,果然是宋代的。也因此,他的那家店,人来人往,生意很好。

⑤当然,有时,买主一个电话,他也会乐呵呵地送货上门,仅限于本市。以他的说法,不为挣钱,纯为交友,志同道合嘛。

⑥有人出三万元钱,想买他这个罐。那天,是个细雨天,天青色的烟雨无边无沿地下着。他用纸盒随手装了个小小的鲁山花瓷罐,提着,走了出去。

⑦由于路近,他没打车,走过小巷,出了竹林。这时,一辆三轮车冲来,他躲闪不及,手一松,纸盒落地,“哐”的一声全碎了。

⑧三轮车司机傻了眼,跳下来道:“没事吧,大哥?”他火了:“没事?瞧我这罐。”三轮车司机说:“不就一个罐吗?能值多少钱!”

⑨就在这时,买主打来电话,说三万元已备好,罐怎么还不送来?他将电话让司机听了。三轮司机顿时结结巴巴道:“三——三万元啊?”他眼一翻:“现在知道不是你家腌菜罐子了吧?”三轮司机呆了一会儿,一咬牙:“我赔!”他哼一声:“民工吧,你有钱吗?算了算了,就当我募捐了,做了善事。”说着,他不想再纠缠下去,转身就走。

⑩回到家,他拿了另一件鲁山花瓷罐,四耳的,黑底白釉,装入纸箱,去了买主那儿。三万元钱也就到了手里。

这样的生意,他一天会做几起。所以,撞碎那件鲁山花瓷的事,他也就慢慢忘了。

一个冬日的早晨,他刚开门,一个人影戳在眼前。抬眼一望,不是别人,正是那个民工司机。司机吸溜着鼻子,显然站了一会儿了。看见开门,司机连忙把手上紧紧握着的蛇皮袋层层打开,抖抖缩缩捏出几卷钱,一张张地数,整整三万,放在他手中。

司机交了钱,嘘了口气,好像多大一个心事了了。他张张嘴,想说什么,可又没说出来。直看着那民工骑上三轮车,嘟嘟嘟地走了,一直消失在晨雾中,消失在他视线的尽头。

他拿着钱仍呆呆地站在那儿,心中有股烈焰在燃烧,在蒸腾,在激流澎湃,以至于他虚汗淋漓。因为,只有他知道,自己卖出去的鲁山花瓷里,有个别是赝品,是自己手制的。

那天,民工撞碎的就是一尊赝品。他当时之所以没让赔,一则赝品不值钱。再则怕闹开了,被行家发现,看出其中的猫腻。

鲁山花瓷,是高温下的一种美丽的窑变。

他没想到,一个民工司机,竟让自己心中发生了剧烈的窑变,也如鲁山花瓷一样,放射着一片洁净的蓝色。当天,他找到民工退还了钱。以后,他的“名瓷之家”中,再也没有赝品了。

13.阅读本文后,请根据小说的人物与情节补全表格。

人物 情节

他与司机 出门送罐,相撞毁罐(开端)

他与司机 (1) (发展)

他与司机 (2) (高潮)

(3) 精神窑变,不卖赝品(结局)

14.下列对小说内容的分析和概括,不恰当的一项是( )

A.第⑥段画横线的句子“他用纸盒随手装了个小小的鲁山花瓷罐,提着,走了出去。”在文中的作用是为下文埋下伏笔。

B.第⑨段画横线句子“民工吧,你有钱吗?算了算了,就当我募捐了,做了善事。”不是因为“他”宽容大度,而是另有原因,这一情节也设置了悬念,激发了读者的阅读兴趣。

C.从第④段写出了“他”在买家中是权威,这为后文写其可以高价卖出赝品的情节做了铺垫。

D.小说的主人公是民工司机。鲁山花瓷是瓷中极品,在本文象征着民工司机的诚实守信,敢于承担的美好品格。

15.“他张张嘴,想说什么,可又没说出来。直看着那民工骑上三轮车,嘟嘟嘟地走了,一直消失在晨雾中,消失在他视线的尽头。”根据上下文揣摩一下“他”此时复杂的心理活动。

16.小说的标题往往意蕴丰富,你如何解读本文的标题?

六、作文

17.阅读下面的材料,根据要求作文。

理想从来都不遥远,一步步,一天天,只管坚持不懈,剩下的交给时间。时间才是最好的解药,因为时间能冲淡一切、磨平一切、改变一切。坚强的人可以扛过所有风雨,脆弱的人却在平凡的时刻崩溃。(摘编自金宇澄《繁花》)

请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:不要脱离材料内容及含意的范围;不要套作,不得抄袭;不空发议论,内容有针对性;角度自选,立意自定,除诗歌外文体不限;不少于600字。

1. xīn 赋 2.B 3.改正:从先秦诸子百家到汉魏六朝歌赋,从唐诗宋词元曲到明清小说。 4.D

5. 蒹葭苍苍 飞漱其间 报君黄金台上意 提携玉龙为君死 安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜 入则无法家拂士 出则无敌国外患者

6.环境宁静优美、生活自由惬意的地方。 7.“春风花草香”的美景中“醉着无人唤”,可见本词中的“渔翁”是悠闲自得的人。

柳宗元笔下的蓑笠翁是孤傲的人,诗人在政治改革失败后虽处境孤独,但顽强不屈、凛然无畏、傲岸清高的精神面貌。

8.(1)相与:共同,一起。

(2)②

(3)跣:赤脚(光脚) 9.水平铺在这些石头上,水流的纹理就像纺织物上的花纹,泉水作响就像是弹奏的琴声。 10.示例一:①句,运用了正侧面描写相结合。“积水空明”正面写出月光的澄澈透明,“藻、荇交横”写出竹柏倒影的清丽淡雅,侧面烘托月光的澄澈,二者结合营造出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

示例二:②句,动静结合,把日光、鱼影的静态描写和鱼的“远逝”“往来”的动态描写结合起来,勾画出一幅生动活泼的游鱼图,表现作者游玩的快乐。 11.A 12.相同点:贬谪的悲凉;赏景的欣喜(人生的感慨、漫步的悠闲)(答出两点,并结合文中语句和作者经历加以分析即可。)

示例:《记承天寺夜游》中“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”传达了贬谪的悲凉、人生的感慨,赏月的欣喜以及漫步的悠闲。《石涧记》中“古之人其有乐乎此耶?后之来者有能追予之践履耶?”充满了洋洋得意之情,既有陶醉于自然风光的快乐和满足,又有被贬谪偏隅的难言的忧伤和哀怨,更多的则是借石涧的美好景色来自我安慰。而《小石潭记》先乐后忧的情感变化中也表现出来是一样的情感。

参考译文:

【甲】元丰六年十月十二日的夜晚,我解开衣服准备睡觉,这时月光照进屋里,(我)高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,于是前往承天寺寻找张怀民。怀民也还没有入睡,我们便一起在庭院中散步。庭院里的月光像积水一样清澈透明,水中的水藻、水草纵横交错,原来是竹子和柏树的影子啊。哪一个夜晚没有月亮?哪一个地方没有竹子和柏树?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

【乙】从小土丘向西走一百二十步,隔着竹林,就能听到水声,像玉佩、玉环碰撞的清脆声响,心里不禁感到愉悦。于是砍倒竹子开辟出一条小路,向下走便看见一个小水潭,潭水格外清凉。小潭以整块石头作为底部,靠近岸边的地方,石头底部有些部分翻卷起来露出水面,形成了水中高地、小岛、不平的岩石和石块等各种形态。青翠的树木、碧绿的藤蔓,覆盖缠绕、摇动下垂,参差不齐地随风飘拂。

潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,没有什么依托似的。阳光直照到水底,鱼的影子清晰地映在水底的石头上。鱼儿时而静止不动,时而忽然向远处游去,来来往往轻快敏捷,好像在和游玩的人相互逗乐。

向小石潭的西南方望去,溪水像北斗星那样曲折,像蛇那样蜿蜒前行,时隐时现。溪岸的形状像狗的牙齿一样交错不齐,无法知道它的源头在哪里。

坐在潭边,四周被竹子和树木环绕着,寂静空旷没有旁人,让人感到心神凄凉、寒气透骨,环境幽深寂静得使人忧伤。因为这里的环境太过凄清,不适合长久停留,于是记下这番景致便离开了。

【丙】接连不断的石头作为水的底部,宽达到水的两岸。石头有的像床,有的像门堂的基石像筵席上摆满菜肴,有的像用门槛隔开的内外屋。水平铺在这些石头上,水流的纹理就像纺织物上的花纹,泉水作响就像是弹奏的琴声。拎着衣服赤脚而往,折竹箭,排腐木,清出一块可排十八九张交椅的空地。交织的流水,激撞的水声,皆在椅下;像翠鸟羽毛般的树木,像鱼龙麟甲般的石块,都遮蔽在交椅之上。古时候的人有谁曾在这里找到这种快乐的吗?以后的人,有谁能追随我的足迹来此吗?这一天的得意快乐,和得到石渠的那一天是相同的。

13. 责怪司机,易罐再送(发展) 惊获赔款,受教反思 他 14.D 15.(1)想说实情又没有勇气说出的矛盾心情。

(2)大家信任他,竟然高价卖出赝品,内心很羞愧。

(3)对民工司机的敬佩。 16.(1)表层:“窑变”指瓷器土胚在窑中经过数次高温烧烤后,最终形成美丽鲁山花瓷的过程。

(2)深层:用“窑变”比喻“他”在民工司机敢于担当、讲诚信美德的影响下,心灵得到净化后发生变化的过程。

同课章节目录