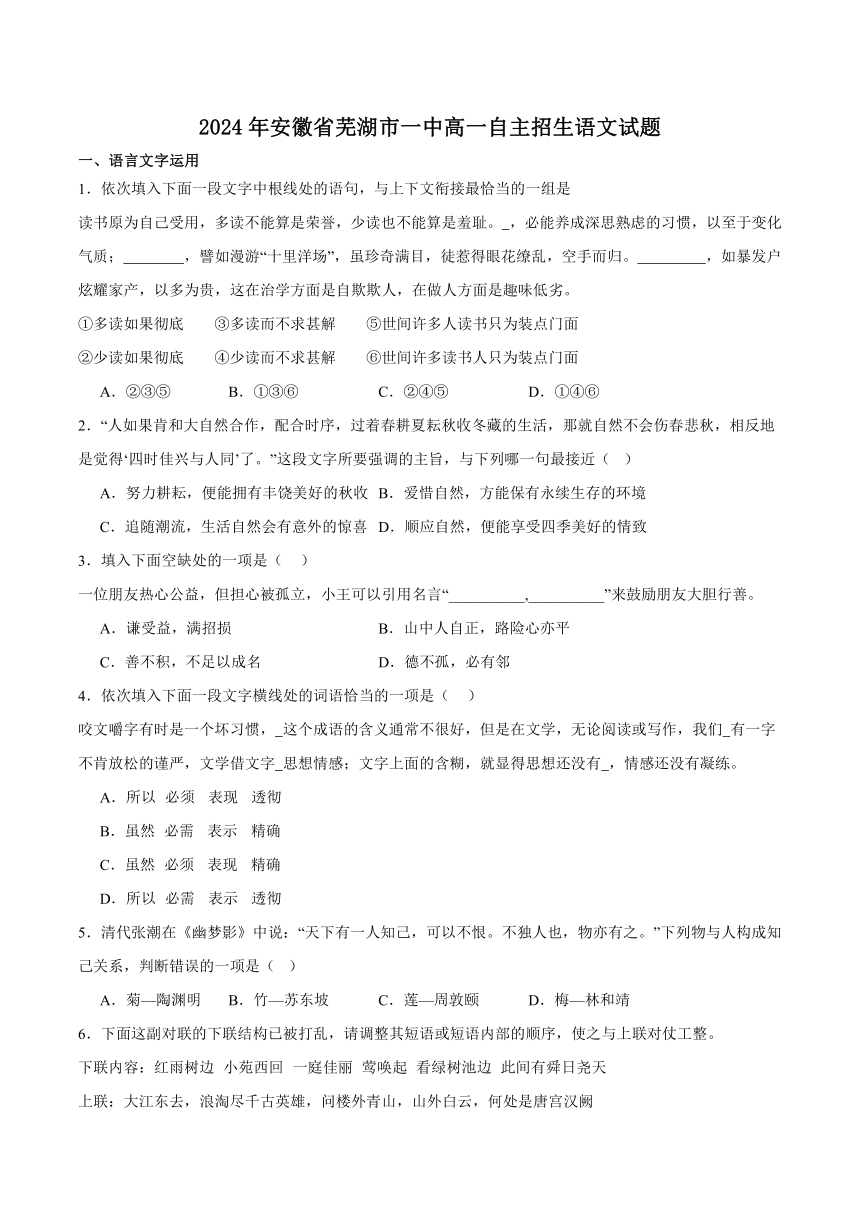

安徽省芜湖市第一中学2024-2025学年高一上学期自主招生语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 安徽省芜湖市第一中学2024-2025学年高一上学期自主招生语文试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-22 15:52:30 | ||

图片预览

文档简介

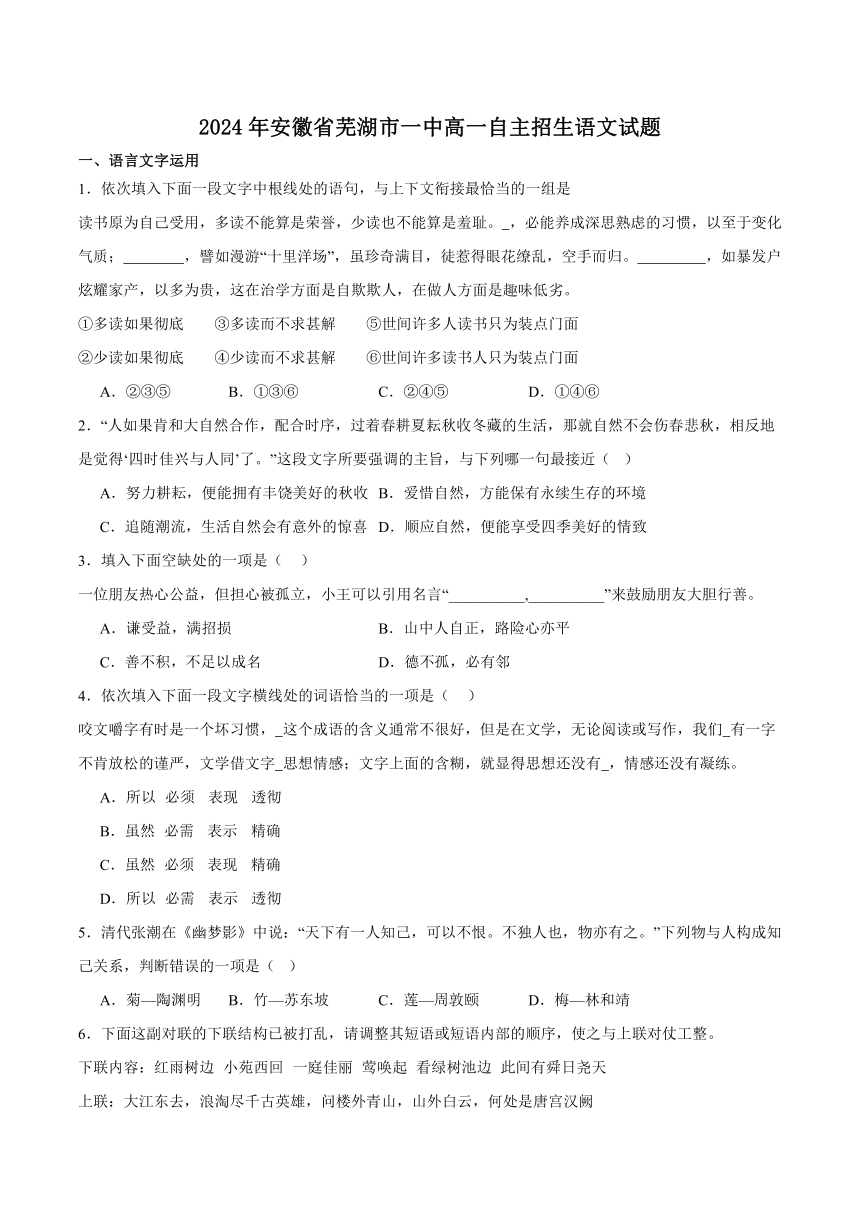

2024年安徽省芜湖市一中高一自主招生语文试题

一、语言文字运用

1.依次填入下面一段文字中根线处的语句,与上下文衔接最恰当的一组是

读书原为自己受用,多读不能算是荣誉,少读也不能算是羞耻。 ,必能养成深思熟虑的习惯,以至于变化气质; ,譬如漫游“十里洋场”,虽珍奇满目,徒惹得眼花缭乱,空手而归。 ,如暴发户炫耀家产,以多为贵,这在治学方面是自欺欺人,在做人方面是趣味低劣。

①多读如果彻底 ③多读而不求甚解 ⑤世间许多人读书只为装点门面

②少读如果彻底 ④少读而不求甚解 ⑥世间许多读书人只为装点门面

A.②③⑤ B.①③⑥ C.②④⑤ D.①④⑥

2.“人如果肯和大自然合作,配合时序,过着春耕夏耘秋收冬藏的生活,那就自然不会伤春悲秋,相反地是觉得‘四时佳兴与人同’了。”这段文字所要强调的主旨,与下列哪一句最接近( )

A.努力耕耘,便能拥有丰饶美好的秋收 B.爱惜自然,方能保有永续生存的环境

C.追随潮流,生活自然会有意外的惊喜 D.顺应自然,便能享受四季美好的情致

3.填入下面空缺处的一项是( )

一位朋友热心公益,但担心被孤立,小王可以引用名言“__________,__________”来鼓励朋友大胆行善。

A.谦受益,满招损 B.山中人自正,路险心亦平

C.善不积,不足以成名 D.德不孤,必有邻

4.依次填入下面一段文字横线处的词语恰当的一项是( )

咬文嚼字有时是一个坏习惯, 这个成语的含义通常不很好,但是在文学,无论阅读或写作,我们 有一字不肯放松的谨严,文学借文字 思想情感;文字上面的含糊,就显得思想还没有 ,情感还没有凝练。

A.所以 必须 表现 透彻

B.虽然 必需 表示 精确

C.虽然 必须 表现 精确

D.所以 必需 表示 透彻

5.清代张潮在《幽梦影》中说:“天下有一人知己,可以不恨。不独人也,物亦有之。”下列物与人构成知己关系,判断错误的一项是( )

A.菊—陶渊明 B.竹—苏东坡 C.莲—周敦颐 D.梅—林和靖

6.下面这副对联的下联结构已被打乱,请调整其短语或短语内部的顺序,使之与上联对仗工整。

下联内容:红雨树边 小苑西回 一庭佳丽 莺唤起 看绿树池边 此间有舜日尧天

上联:大江东去,浪淘尽千古英雄,问楼外青山,山外白云,何处是唐宫汉阙

下联:

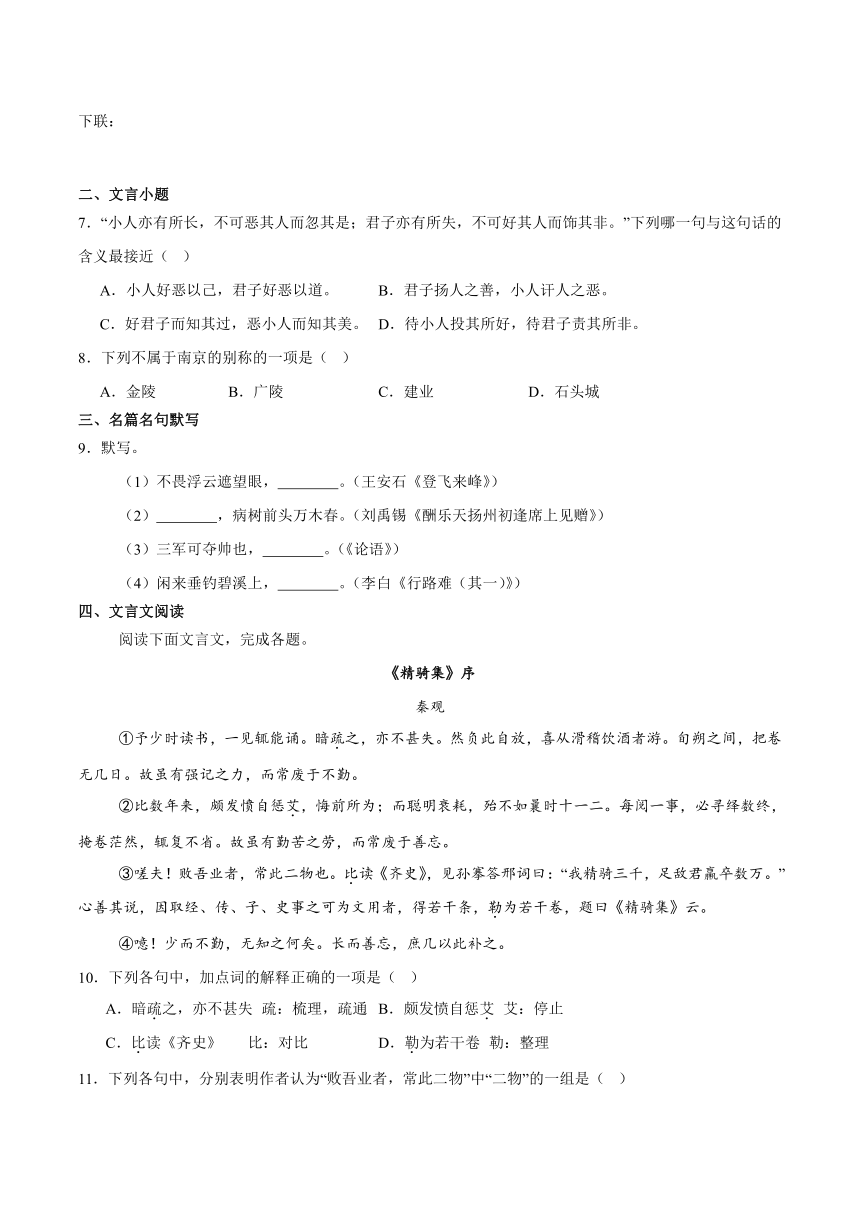

二、文言小题

7.“小人亦有所长,不可恶其人而忽其是;君子亦有所失,不可好其人而饰其非。”下列哪一句与这句话的含义最接近( )

A.小人好恶以己,君子好恶以道。 B.君子扬人之善,小人讦人之恶。

C.好君子而知其过,恶小人而知其美。 D.待小人投其所好,待君子责其所非。

8.下列不属于南京的别称的一项是( )

A.金陵 B.广陵 C.建业 D.石头城

三、名篇名句默写

9.默写。

(1)不畏浮云遮望眼, 。(王安石《登飞来峰》)

(2) ,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

(3)三军可夺帅也, 。(《论语》)

(4)闲来垂钓碧溪上, 。(李白《行路难(其一)》)

四、文言文阅读

阅读下面文言文,完成各题。

《精骑集》序

秦观

①予少时读书,一见辄能诵。暗疏之,亦不甚失。然负此自放,喜从滑稽饮酒者游。旬朔之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。

②比数年来,颇发愤自惩艾,悔前所为;而聪明衰耗,殆不如曩时十一二。每阅一事,必寻绎数终,掩卷茫然,辄复不省。故虽有勤苦之劳,而常废于善忘。

③嗟夫!败吾业者,常此二物也。比读《齐史》,见孙搴答邢词曰:“我精骑三千,足敌君羸卒数万。”心善其说,因取经、传、子、史事之可为文用者,得若干条,勒为若干卷,题曰《精骑集》云。

④噫!少而不勤,无知之何矣。长而善忘,庶几以此补之。

10.下列各句中,加点词的解释正确的一项是( )

A.暗疏之,亦不甚失 疏:梳理,疏通 B.颇发愤自惩艾 艾:停止

C.比读《齐史》 比:对比 D.勒为若干卷 勒:整理

11.下列各句中,分别表明作者认为“败吾业者,常此二物”中“二物”的一组是( )

A.①一见辄能诵 ②暗疏之,亦不甚失

B.①喜从滑稽饮酒者游 ②颇发愤自惩艾

C.①把卷无几日 ②辄复不省

D.①掩卷茫然 ②聪明衰耗

12.依据文本,请简要谈谈本文对你的读书学习有哪些启示?

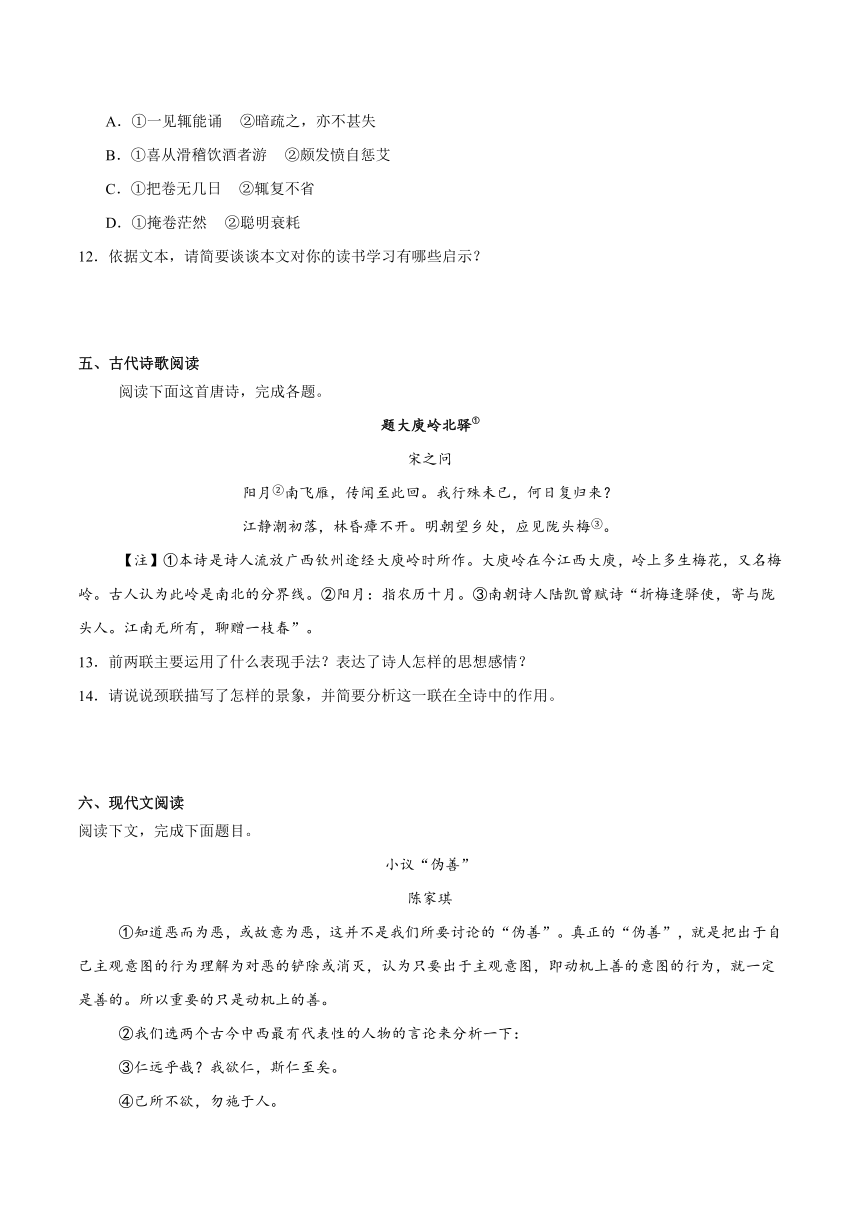

五、古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成各题。

题大庾岭北驿①

宋之问

阳月②南飞雁,传闻至此回。我行殊未已,何日复归来?

江静潮初落,林昏瘴不开。明朝望乡处,应见陇头梅③。

【注】①本诗是诗人流放广西钦州途经大庾岭时所作。大庾岭在今江西大庾,岭上多生梅花,又名梅岭。古人认为此岭是南北的分界线。②阳月:指农历十月。③南朝诗人陆凯曾赋诗“折梅逢驿使,寄与陇头人。江南无所有,聊赠一枝春”。

13.前两联主要运用了什么表现手法?表达了诗人怎样的思想感情?

14.请说说颈联描写了怎样的景象,并简要分析这一联在全诗中的作用。

六、现代文阅读

阅读下文,完成下面题目。

小议“伪善”

陈家琪

①知道恶而为恶,或故意为恶,这并不是我们所要讨论的“伪善”。真正的“伪善”,就是把出于自己主观意图的行为理解为对恶的铲除或消灭,认为只要出于主观意图,即动机上善的意图的行为,就一定是善的。所以重要的只是动机上的善。

②我们选两个古今中西最有代表性的人物的言论来分析一下:

③仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。

④己所不欲,勿施于人。

⑤你要这样行动,就像你行动的准则应当通过你的意志成为一条普遍的自然法则一样。

⑥主观意志可以成为行为的客观性法则。

⑦前面是孔子的,后面是康德的,出发点和目的都是一个“己”字,都只在强调人的主观意愿的纯正,使一切行为本身从一开始就“出于义务”,而不是“合于义务”。“做买卖童叟无欺”,要“出于义务”,而不能仅仅理解为“合于义务”。其实,对人性、对人的精神世界的理解,让我们确信要求“合于义务”要远好于对“出于义务”的要求。或者说,赚钱是对的,但要有制度和规则,使那些在行为上总是“合于规则”的人总能赚到钱,越“合规则”就越发财,而违反规则就一定让你人财两空。客观化的规则越强硬,越普遍,就越好。当然,规则总是人“出于义务”而制定的,一旦制定出来,就不管你的行为出于什么动机了,只管行为本身是否“合于规则”。做买卖你“童叟无欺”是不是出于义务,没有人管你;但时间长了,因为越合于规则就越能赚钱,“合于义务”就会在不知不觉中变成了“出于义务”。这就说明重要的是行为本身要合于规则,而这套规则又出于义务,慢慢就变成了对每个人而言的“出于义务”的习惯。

⑧“伪善”就是只强调从行为动机上要求人,然后相信只要动机上纯正了,行为本身也就一定是善的。最纯正的行为动机就一定是不妥协地与一切“不出于义务”的行为做斗争。

⑨现代世界从一个崇尚圣人、君子、英雄、德行、高尚、充满诗意的世界变成了一个法律与伦理世界客观化,人们只知做一个守法公民,过平庸、琐碎、乏味生活的时代。在这变化中,沉湎于或自恋于个人内在的道德情感是一回事,如何让这种道德情感通过法规而具有了特殊性的规定性,从而寻找到生活的另一种安宁与闲暇,则是完全不同的另一回事。

15.从上下文看,第⑦段两处加点词中的“义务”分别指的是 、 。

16.下列对文意理解正确的一项是( )。

A.作者认为,“己所不欲,勿施于人”的观点是一种“伪善”。

B.孔子的学说和康德的学说,出发点和目的都是一个“己”字。

C.“伪善”的观念相信,动机上的善是行为本身的善的必要条件。

D.作者认为,现代世界应该弃绝“伪善”的观念。

17.“做买卖童叟无欺”这个例子在第⑦段中出现了两次,请对其在论述中的作用加以评析。

18.概括本文的行文思路。

七、作文

19.阅读下面的材料,根据要求写作。

有学者认为,《西游记》里所呈现的孙悟空的成长史,蕴含着深刻的人生哲理。孙悟空“超出三界外,不在五行中”,是完全无拘无束的“自在”,但随着这种“自在”发展到极致,他被压在了五指山下。戴上金箍,保护唐僧西天取经,看似脱离了个人的绝对自由,然而也正是孙悟空收敛心性,走向“成人”——最终成佛的道路。

“自在”和“成人”,是成长中的青年人绕不开的一个话题。他们一方面渴望个体拥有更多的自由,另一方面又随时要去面对来自社会的种种规范和约束。对此,你有什么思考和感悟,请结合自己的学习和生活,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1.A

【详解】本题属于语句衔接题型,主要考查推断类中的排序衔接类。作答本题,首先要明确答题要求;然后快速阅读文本,概括主要内容。我们需要关注的是语段的语境协调,具体表现在话题的一致性。本题整个文段谈论的是读书多少与人格气质高下的关系,整体表述的目的是倡导“少而精”的阅读方式。本题对应的解法是识别陷阱类型中的推断不当。

这段文字开头说“多读不能算是荣誉,少读也不能算是羞耻”,作者要强调的显然是“少读”而不是“多读”。

第一处横线后的“必能养成深思熟虑的习惯,以至于变化气质”,与“少读如果彻底”一气贯通,而多读与“深思熟虑”之间就隔着一层,所以,①②之间应该选②,这样,B、D两项就可以被排除。

再看第二处横线后的语句:“譬如漫游‘十里洋场’,虽珍奇满目,徒惹得眼花缭乱,空手而归”,其中“十里洋场”旧指上海,是旧中国繁华热闹之所、灯红酒绿醉生梦死的温柔富贵乡;“珍奇满目”“眼花缭乱”都暗含有“多”的意思,如果选④,显然与文意不合,“不求甚解”出自陶渊明的《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”原意是读书只领会精神实质,不在一字一句的解释上多花工夫,现多指读书只求懂个大概,不求深刻了解,可见,读书“不求甚解”也与读得“多”具有内在的联系,所以,③④中只有选③才符合上下文意,这样,C项又可以被排除。

第三处横线后的语句“如暴发户炫耀家产,以多为贵。这在治学方面是自欺欺人,在做人方面是趣味低劣。”这是对那种读书“只为装点门面”的现象进行嘲讽和批评。而⑤⑥两个选项的区别在于,⑤中有“许多人读书”,着眼点是读书这件事,⑥中有“许多读书人”,着眼点是“读书人”,而“读书人”指知识分子,也有一些地方指学生,从上下文看,作者主要是对“以多为贵”的读书方法进行批评,所以选⑤更符合上下文意。

故选A。

2.D

【详解】本题考查学生概括要点、理解语句意义的能力。

原文的核心观点是“人如果肯和大自然合作,配合时序”,强调“顺应自然规律”;而“不会伤春悲秋”“四时佳兴与人同”则表达了“享受四季美好情致”的结果。

A.强调耕耘与秋收的关系,未涉及“顺应自然”和“四季整体美好”,不符合主旨。

B.侧重“爱惜自然”和“永续生存”,与原文“配合时序”“享受四季兴味”的核心不符。

C.“追随潮流”与原文“配合时序、顺应自然”无关,偏离主旨。

D.既体现了“顺应自然(配合时序)”的前提,又包含了“享受四季美好(四时佳兴)”的结果,与原文主旨完全契合。

故选D。

3.D

【详解】本题考查理解古代名句的含义。考生需要平时多积累,多识记。对于名家名篇,多读,多记。做这道题,首先理解题干中的语境,朋友“热心公益”,他的担心是怕“被孤立”,小王该如何劝他。其次,要理解四个选项中古代名句的内涵。

A项,谦受益,满招损:自满招致损失,谦虚得到益处;强调的是谦虚和骄傲带来的结果。与“孤立”无关

B项,山中人自正,路险心亦平:山中的隐士,自身纯正,虽然路艰险,心中也感到坦然;强调只要自身正,不怕外面环境的险恶。与小王的身份以及“热心公益”无关。

C项,善不积,不足以成名:不坚持做大量有益于人的事,就不能成为一个名声卓著的人;强调做善事,成为名声卓著的人。没有涉及到“孤立”。

D项,德不孤,必有邻:有道德的人,是不会感到孤单的;强调有道德,不会被孤立。符合语境要求。

故选D。

4.A

【详解】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。对于词语题,第一要辨析词义,包括词语的语义侧重点、词语的词义轻重、词义范围的大小等。切忌望文生义。第二,辨析感情。第三,辨析用法。包括搭配习惯、语法功能、使用对象等方面。

第一处,“所以”,一个表示因果关系的连词,一般在后果跟结果;“虽然”,表示承认甲事为事实,但乙事并不因此成立。语段中“咬文嚼字有时是一个坏习惯”和“这个成语的含义通常不很好”之间是因果关系,故选用“所以”。

第二处,“必须”表示事情上和情理上必要,一定要;“必需”,表示一定有,不可少。语段中“一字不肯放松的谨严”的精神属于情理上一定要,故选用“必须”。

第三处,“表现”是“表示出来”的意思;“表示”是“用言语行为显示某种思想、感情、态度等”,强调的是“用言语行为显示”。语段中的对象是“借文字”,从而来表示出思想感情,故选用“表现”。

第四处,“透彻”是指(了解情况、分析事理)详尽而深入;“精确”是指非常准确,非常正确。语段中说“文字上面的含糊”,又要借文字表达思想感情,则思想就不够深入,是含糊的,故选用“透彻”。

故选A。

5.B

【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

A.陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”,以菊象征隐逸高洁,菊是其精神寄托,构成知己关系。

B.苏东坡虽也爱竹子,但构不成知己关系。郑板桥擅长画竹,其笔下的竹子寄托了他的品格与情感,和竹子构成经典知己关系。

C.周敦颐《爱莲说》赞莲“出淤泥而不染”,以莲喻君子品格,莲是其精神象征,构成知己关系。

D.林和靖隐居杭州孤山,“以梅为妻”,梅的孤高耐寒与他的隐逸情怀相合,互为知己。

故选B。

6.小苑西回,莺唤起一庭佳丽,看池边绿树,树边红雨,此间有舜日尧天

【详解】本题考查学生掌握运用对联知识的能力。

上联结构为:“大江东去(景观),浪淘尽千古英雄(动作+结果),问楼外青山(动作+近景),山外白云(近景延伸),何处是唐宫汉阙(反问/判断)”。

下联需严格对应这一结构,与上联对仗工整,平仄协调:

对应“大江东去”,选择“小苑西回”;对应“浪淘尽千古英雄”,选择“莺唤起一庭佳丽”;对应“问楼外青山”,选择“看池边绿树”(注意变换语序,与下句形成顶针修辞);对应“山外白云”,选择“树边红雨”(变换语序);对应“何处是唐宫汉阙”,选择“此间有舜日尧天”。

7.C

【详解】本题考查学生理解句子含意的能力。

题干句子的意义是:即使是小人也有长处,不能因厌恶其人而忽视其正确之处;即使是君子也有过失,不能因喜爱其人而掩饰其错误。告诉我们看待他人应摒弃主观偏见,客观对待其优缺点。

A.意为,小人的喜好与厌恶以个人标准来选择,君子的喜好与厌恶则以公道标准来衡量。侧重区分小人与君子的判断标准,与题干强调的“客观看待他人”无关。

B.意为,君子会表扬别人的善行,小人会诋毁别人的缺点。对比君子与小人的行为差异,未涉及对同一人优缺点的客观看待。

C.意为,喜爱君子时能察觉他的过失,厌恶小人时能发现他的优点。“好君子”对应“君子亦有所失”,“知其过”体现不掩饰君子之非;“恶小人”对应“小人亦有所长”,“知其美”体现不忽视小人之是,与题干强调的“客观辩证看待他人优缺点”完全契合。

D.意为,对待小人应迎合其喜好,对待君子应指出其过错。带有功利性对待他人的意味,与题干倡导的客观公正原则相悖。

故选C。

8.B

【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文化常识的能力。

南京的别称有金陵(古称金陵邑)、建业(三国时期东吴都城名称)、石头城(因城西石头山得名)等。而广陵是扬州的古称。

故选B。

9. 自缘身在最高层 沉舟侧畔千帆过 匹夫不可夺志也 忽复乘舟梦日边

【详解】本题考查学生默写常见的名篇名句的能力。

易错字:缘、畔。

10.D 11.C 12.(1)人年轻时不能倚仗自己天资聪颖就不用功学习。(或正面表达,“人要珍惜青春岁月多读书,以免老大徒伤悲。”)

(2)亡羊补牢,为时未晚。人要注重后天努力,勤于学习和追赶。

(3)读书宜精不宜滥,贵在精要、有用。学习上要善于借用前人的智慧、经验,讲求方法。

【导语】这篇《精骑集》序言展现了秦观对自身治学经历的深刻反思。文章以少时聪颖却疏于勤学、中年发奋却苦于善忘的对比,揭示了“不勤”与“善忘”对学业的双重阻碍。作者借孙搴“精骑”之喻,提出择取精华以补记忆衰退的治学方法,体现了实用主义的读书观。文中“嗟夫”“噫”等叹词的使用,强化了情感张力,使说理更具感染力。

10.本题考查学生理解文言实词在文中的意义的能力。

A.疏:写。句意:默写它

B. 艾:惩戒。句意:我学习非常勤奋,以此来惩戒自己。

C. 比:近来。句意:最近读《齐史》。

D.正确。句意:整理编为几卷。

故选D。

11.本题考查学生理解文章内容的能力。

“败吾业者,常此二物”意思是,损害我的学业的,常常是这两种情况。“二物”指“不勤”与“善忘”。

A.①②均写年轻时记忆力好,与“败业”无关;

B.①写“不勤”,②写后来发愤反思,不属“败业”原因;

C.①“把卷无几日”(很少拿起书卷)直接体现“不勤”;②“辄复不省”(常常又不记得了)直接体现“善忘”。

D.①写“善忘”,②写“聪明衰耗”是“善忘”的结果,非直接原因。

故选C。

12.本题考查学生评价探究文中思想观点的能力。

(1)文本①段提到“故虽有强记之力,而常废于不勤”,作者年轻时因“喜从滑稽饮酒者游”“把卷无几日”,荒废了天赋。启示我们:即使天资聪颖,也需勤奋,不能因自恃聪明而懈怠。

(2)文本②段说“虽有勤苦之劳,而常废于善忘”,后作者通过“取经、传、子、史事之可为文用者”编成《精骑集》弥补。启示我们:若有善忘的问题,可通过整理、积累有用知识(如做笔记、分类梳理)来弥补,亡羊补牢,为时未晚。

(3)作者从孙搴“精骑三千,足敌君羸卒数万”中得到启发,精选有用材料编成《精骑集》。启示我们:读书不在多而在精,要选取有价值的内容学习,善用前人智慧,提升学习效率。

参考译文;

《精骑集》序

秦观

①我年轻时读书,看一遍就能背诵。默写它,也不会有多大的错误。然而我依仗这样的本事就放任自流,喜欢和巧言善辩、喝酒的人交往。一个月,没有几天在看书。所以,即使有很强的记忆力,也常常荒废在不勤奋上。

②近几年来,我学习非常勤奋,以此来惩戒自己,后悔以前的所作所为;然而听觉和视力都已经衰退,大概比不上从前的十分之一二。每阅读一件事,一定会在心中反复推敲几遍,(但)合上书后就感到茫然不知,(这样)反复多次仍然记不住。所以虽然有勤奋刻苦的辛劳,却常常荒废在善忘上。

③唉!损害我的学业的,常常是这两种情况。最近读《齐史》,看到孙搴答邢词中有这样的句子:“我精骑三千,足敌君羸卒数万。”心中赞同喜欢这个说法,于是摘取了在写文章时可以用到的“经”“传”“子”“史”中的语句,摘录几千条,整理编为几卷,取名为《精骑集》。

④唉!年轻时不勤奋,无可奈何啊。成年后善忘,也许可以用这个来补救吧

13.前两联主要运用了对比手法(或对照手法,比兴手法),大雁止飞不进,北归有期。而我却行程未止,难以重返故乡和亲人团聚,由雁及人,表达了诗人忧伤哀怨思乡等复杂的内心感情。 14.这里描写的是昏暗恼人的景象。黄昏到来了,江潮初落,水面平静的令人寂寞,林间瘴气缭绕,浓重得散不开。这两句以景衬情,渲染了凄凉孤寂的气氛,烘托出悲苦的心情,同时又为下文进一步的抒情而蓄势。

【导语】这首《题大庾岭北驿》以“南飞雁”起兴,通过人雁对比、瘴雾昏林的压抑意象,抒发了诗人流放途中的孤绝与乡愁。末联化用陆凯折梅典故,在绝望中寄寓希望,展现了唐代贬谪文学“怨而不怒”的特质。时空交错的笔法,使地理分界线成为心理临界点的绝妙象征。

13.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧和思想感情的能力。

诗人将“南飞雁”与“自身”进行对比:大雁南飞至大庾岭便会北返,有明确的归期;而自己却被贬流放,行程未止,归乡之日遥遥无期。

这种对比由雁及人,以雁的“有归期”反衬自身的“无归期”,强烈表达了诗人被贬途中的忧伤哀怨、对故乡的深切思念以及对归乡的渴望。

14.本题考查学生鉴赏诗歌景物形象的能力。

颈联景象:“江静潮初落,林昏瘴不开”描绘了一幅昏暗、孤寂的傍晚景象:江潮退去后,水面一片平静,却更显寂寥;黄昏时分,林间的瘴气弥漫不散,天色愈发阴沉。

在全诗中的作用:

以景衬情:通过描写江静、潮落、林昏、瘴气缭绕的凄清景象,渲染了凄凉孤寂的氛围,烘托出诗人内心的悲苦与迷茫。

蓄势铺垫:为尾联“明朝望乡处,应见陇头梅”的抒情做铺垫。眼前的昏暗景象强化了诗人对故乡的思念,使得后续借“陇头梅”寄托乡愁的情感表达更为自然、深沉。

15. 主观意愿的纯正 规则 16.A 17.第一次论证人的行为要从主观意愿的纯正出发;第二次阐述了行为本身合于规则重要性,这一事例多次使用,前后照应,使文章衔接自然,事例本身贴近生活,使说理易于理解。 18.首先解释“伪善”的特征,然后结合对孔子、康德观点的批驳,阐明了“合于义务”比“出于义务”更重要的观点;接着指出“伪善”的具体表现;最后呼吁用法规来使道德情感获得特殊的规定性。

19.例文:

自由与规则

规则是前提,自由是需要。在遵守规则的基础上实现自己的自由,才是规则和自由之间的最本质的关系和联系。

“自由”是什么?子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”“从心所欲”是自由,却仍有一个“不逾矩”的限制。所以,庄子眼中的“自由”意味着不依赖于任何内在或外在的条件、不受一切内在或外在因素的限制;而孔子的这种自由却是有“限制”、有“束缚”的,他眼中的“自由”是一种秩序伦理下的自由,即只有符合“礼”的约束才是真正符合内心要求的,才是真正自由的。

可是,很多人提起自由就喜不自胜,提起规则便觉苦不堪言。其实不然,事实上,规则即自由。

自律,是我们个人意志上对规则的“成人”。比如早睡早起就是自律的一个方面,一个人找到了适合自己的生物钟,自然也就在精力上达到了和谐。学习与工作也会更加富有激情,也有精力做自己想做的事,享受自由。心理学有一个概念叫做“心流”状态,这也是自律的充分体现,意思是在学习时,达到了百分之百的专注,从而心无杂念甚至感受不到自己的存在。在这种状态下,你仿佛找到了与知识的一个连接点,带着内心对知识的向往在知识的海洋中自由徜徉,从而能够享受精神方面的自由。

一个有序的社会,始于规则。林肯说:“规则是显露的道德。”规则本身,旨在引导美德回归。你看,红灯停、绿灯行,斑马线礼让、先来后到要排队……一切井然有序。在遵守规则的同时,在害怕处罚、曝光的戒惧心理下,人们知耻明理,学会谦让,尊重生命,敬畏公平与正义……公序的背后,其实是人民良俗、善念、美德的外化。而这,也让我们每一个公民由一个普通的人成长为一个高尚的人。

人生是一场修行,经历了“山重水疑无路”的痛苦,才会有“还来就菊花”的欢喜。人生的美丽风景并不是那些快乐玩耍的时光,而是那些富有意义的瞬间。而规则,可以帮助我们走出消沉与自我怀疑的阴影、种下一丛丛美丽的花草,蓦然回首,那段时光,自己才感受到了真正从心的自由。

每个人生来便是一颗自由的灵魂。束缚我们的,从来不是规则,而是自己那不应起的欲念。尼采曾说过:“在自己身上,克服这个时代。”当你真正做到遵守规则,甚至能因此形成无意识的自律时,你就达到了更高的一层境界——自由。在这层境界中,你几乎能看清自己内心真正渴望什么真正控制自己,与内心那份纯粹走向统一,终自我实现,这才是最大的自由。

一、语言文字运用

1.依次填入下面一段文字中根线处的语句,与上下文衔接最恰当的一组是

读书原为自己受用,多读不能算是荣誉,少读也不能算是羞耻。 ,必能养成深思熟虑的习惯,以至于变化气质; ,譬如漫游“十里洋场”,虽珍奇满目,徒惹得眼花缭乱,空手而归。 ,如暴发户炫耀家产,以多为贵,这在治学方面是自欺欺人,在做人方面是趣味低劣。

①多读如果彻底 ③多读而不求甚解 ⑤世间许多人读书只为装点门面

②少读如果彻底 ④少读而不求甚解 ⑥世间许多读书人只为装点门面

A.②③⑤ B.①③⑥ C.②④⑤ D.①④⑥

2.“人如果肯和大自然合作,配合时序,过着春耕夏耘秋收冬藏的生活,那就自然不会伤春悲秋,相反地是觉得‘四时佳兴与人同’了。”这段文字所要强调的主旨,与下列哪一句最接近( )

A.努力耕耘,便能拥有丰饶美好的秋收 B.爱惜自然,方能保有永续生存的环境

C.追随潮流,生活自然会有意外的惊喜 D.顺应自然,便能享受四季美好的情致

3.填入下面空缺处的一项是( )

一位朋友热心公益,但担心被孤立,小王可以引用名言“__________,__________”来鼓励朋友大胆行善。

A.谦受益,满招损 B.山中人自正,路险心亦平

C.善不积,不足以成名 D.德不孤,必有邻

4.依次填入下面一段文字横线处的词语恰当的一项是( )

咬文嚼字有时是一个坏习惯, 这个成语的含义通常不很好,但是在文学,无论阅读或写作,我们 有一字不肯放松的谨严,文学借文字 思想情感;文字上面的含糊,就显得思想还没有 ,情感还没有凝练。

A.所以 必须 表现 透彻

B.虽然 必需 表示 精确

C.虽然 必须 表现 精确

D.所以 必需 表示 透彻

5.清代张潮在《幽梦影》中说:“天下有一人知己,可以不恨。不独人也,物亦有之。”下列物与人构成知己关系,判断错误的一项是( )

A.菊—陶渊明 B.竹—苏东坡 C.莲—周敦颐 D.梅—林和靖

6.下面这副对联的下联结构已被打乱,请调整其短语或短语内部的顺序,使之与上联对仗工整。

下联内容:红雨树边 小苑西回 一庭佳丽 莺唤起 看绿树池边 此间有舜日尧天

上联:大江东去,浪淘尽千古英雄,问楼外青山,山外白云,何处是唐宫汉阙

下联:

二、文言小题

7.“小人亦有所长,不可恶其人而忽其是;君子亦有所失,不可好其人而饰其非。”下列哪一句与这句话的含义最接近( )

A.小人好恶以己,君子好恶以道。 B.君子扬人之善,小人讦人之恶。

C.好君子而知其过,恶小人而知其美。 D.待小人投其所好,待君子责其所非。

8.下列不属于南京的别称的一项是( )

A.金陵 B.广陵 C.建业 D.石头城

三、名篇名句默写

9.默写。

(1)不畏浮云遮望眼, 。(王安石《登飞来峰》)

(2) ,病树前头万木春。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

(3)三军可夺帅也, 。(《论语》)

(4)闲来垂钓碧溪上, 。(李白《行路难(其一)》)

四、文言文阅读

阅读下面文言文,完成各题。

《精骑集》序

秦观

①予少时读书,一见辄能诵。暗疏之,亦不甚失。然负此自放,喜从滑稽饮酒者游。旬朔之间,把卷无几日。故虽有强记之力,而常废于不勤。

②比数年来,颇发愤自惩艾,悔前所为;而聪明衰耗,殆不如曩时十一二。每阅一事,必寻绎数终,掩卷茫然,辄复不省。故虽有勤苦之劳,而常废于善忘。

③嗟夫!败吾业者,常此二物也。比读《齐史》,见孙搴答邢词曰:“我精骑三千,足敌君羸卒数万。”心善其说,因取经、传、子、史事之可为文用者,得若干条,勒为若干卷,题曰《精骑集》云。

④噫!少而不勤,无知之何矣。长而善忘,庶几以此补之。

10.下列各句中,加点词的解释正确的一项是( )

A.暗疏之,亦不甚失 疏:梳理,疏通 B.颇发愤自惩艾 艾:停止

C.比读《齐史》 比:对比 D.勒为若干卷 勒:整理

11.下列各句中,分别表明作者认为“败吾业者,常此二物”中“二物”的一组是( )

A.①一见辄能诵 ②暗疏之,亦不甚失

B.①喜从滑稽饮酒者游 ②颇发愤自惩艾

C.①把卷无几日 ②辄复不省

D.①掩卷茫然 ②聪明衰耗

12.依据文本,请简要谈谈本文对你的读书学习有哪些启示?

五、古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成各题。

题大庾岭北驿①

宋之问

阳月②南飞雁,传闻至此回。我行殊未已,何日复归来?

江静潮初落,林昏瘴不开。明朝望乡处,应见陇头梅③。

【注】①本诗是诗人流放广西钦州途经大庾岭时所作。大庾岭在今江西大庾,岭上多生梅花,又名梅岭。古人认为此岭是南北的分界线。②阳月:指农历十月。③南朝诗人陆凯曾赋诗“折梅逢驿使,寄与陇头人。江南无所有,聊赠一枝春”。

13.前两联主要运用了什么表现手法?表达了诗人怎样的思想感情?

14.请说说颈联描写了怎样的景象,并简要分析这一联在全诗中的作用。

六、现代文阅读

阅读下文,完成下面题目。

小议“伪善”

陈家琪

①知道恶而为恶,或故意为恶,这并不是我们所要讨论的“伪善”。真正的“伪善”,就是把出于自己主观意图的行为理解为对恶的铲除或消灭,认为只要出于主观意图,即动机上善的意图的行为,就一定是善的。所以重要的只是动机上的善。

②我们选两个古今中西最有代表性的人物的言论来分析一下:

③仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。

④己所不欲,勿施于人。

⑤你要这样行动,就像你行动的准则应当通过你的意志成为一条普遍的自然法则一样。

⑥主观意志可以成为行为的客观性法则。

⑦前面是孔子的,后面是康德的,出发点和目的都是一个“己”字,都只在强调人的主观意愿的纯正,使一切行为本身从一开始就“出于义务”,而不是“合于义务”。“做买卖童叟无欺”,要“出于义务”,而不能仅仅理解为“合于义务”。其实,对人性、对人的精神世界的理解,让我们确信要求“合于义务”要远好于对“出于义务”的要求。或者说,赚钱是对的,但要有制度和规则,使那些在行为上总是“合于规则”的人总能赚到钱,越“合规则”就越发财,而违反规则就一定让你人财两空。客观化的规则越强硬,越普遍,就越好。当然,规则总是人“出于义务”而制定的,一旦制定出来,就不管你的行为出于什么动机了,只管行为本身是否“合于规则”。做买卖你“童叟无欺”是不是出于义务,没有人管你;但时间长了,因为越合于规则就越能赚钱,“合于义务”就会在不知不觉中变成了“出于义务”。这就说明重要的是行为本身要合于规则,而这套规则又出于义务,慢慢就变成了对每个人而言的“出于义务”的习惯。

⑧“伪善”就是只强调从行为动机上要求人,然后相信只要动机上纯正了,行为本身也就一定是善的。最纯正的行为动机就一定是不妥协地与一切“不出于义务”的行为做斗争。

⑨现代世界从一个崇尚圣人、君子、英雄、德行、高尚、充满诗意的世界变成了一个法律与伦理世界客观化,人们只知做一个守法公民,过平庸、琐碎、乏味生活的时代。在这变化中,沉湎于或自恋于个人内在的道德情感是一回事,如何让这种道德情感通过法规而具有了特殊性的规定性,从而寻找到生活的另一种安宁与闲暇,则是完全不同的另一回事。

15.从上下文看,第⑦段两处加点词中的“义务”分别指的是 、 。

16.下列对文意理解正确的一项是( )。

A.作者认为,“己所不欲,勿施于人”的观点是一种“伪善”。

B.孔子的学说和康德的学说,出发点和目的都是一个“己”字。

C.“伪善”的观念相信,动机上的善是行为本身的善的必要条件。

D.作者认为,现代世界应该弃绝“伪善”的观念。

17.“做买卖童叟无欺”这个例子在第⑦段中出现了两次,请对其在论述中的作用加以评析。

18.概括本文的行文思路。

七、作文

19.阅读下面的材料,根据要求写作。

有学者认为,《西游记》里所呈现的孙悟空的成长史,蕴含着深刻的人生哲理。孙悟空“超出三界外,不在五行中”,是完全无拘无束的“自在”,但随着这种“自在”发展到极致,他被压在了五指山下。戴上金箍,保护唐僧西天取经,看似脱离了个人的绝对自由,然而也正是孙悟空收敛心性,走向“成人”——最终成佛的道路。

“自在”和“成人”,是成长中的青年人绕不开的一个话题。他们一方面渴望个体拥有更多的自由,另一方面又随时要去面对来自社会的种种规范和约束。对此,你有什么思考和感悟,请结合自己的学习和生活,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1.A

【详解】本题属于语句衔接题型,主要考查推断类中的排序衔接类。作答本题,首先要明确答题要求;然后快速阅读文本,概括主要内容。我们需要关注的是语段的语境协调,具体表现在话题的一致性。本题整个文段谈论的是读书多少与人格气质高下的关系,整体表述的目的是倡导“少而精”的阅读方式。本题对应的解法是识别陷阱类型中的推断不当。

这段文字开头说“多读不能算是荣誉,少读也不能算是羞耻”,作者要强调的显然是“少读”而不是“多读”。

第一处横线后的“必能养成深思熟虑的习惯,以至于变化气质”,与“少读如果彻底”一气贯通,而多读与“深思熟虑”之间就隔着一层,所以,①②之间应该选②,这样,B、D两项就可以被排除。

再看第二处横线后的语句:“譬如漫游‘十里洋场’,虽珍奇满目,徒惹得眼花缭乱,空手而归”,其中“十里洋场”旧指上海,是旧中国繁华热闹之所、灯红酒绿醉生梦死的温柔富贵乡;“珍奇满目”“眼花缭乱”都暗含有“多”的意思,如果选④,显然与文意不合,“不求甚解”出自陶渊明的《五柳先生传》:“好读书,不求甚解”原意是读书只领会精神实质,不在一字一句的解释上多花工夫,现多指读书只求懂个大概,不求深刻了解,可见,读书“不求甚解”也与读得“多”具有内在的联系,所以,③④中只有选③才符合上下文意,这样,C项又可以被排除。

第三处横线后的语句“如暴发户炫耀家产,以多为贵。这在治学方面是自欺欺人,在做人方面是趣味低劣。”这是对那种读书“只为装点门面”的现象进行嘲讽和批评。而⑤⑥两个选项的区别在于,⑤中有“许多人读书”,着眼点是读书这件事,⑥中有“许多读书人”,着眼点是“读书人”,而“读书人”指知识分子,也有一些地方指学生,从上下文看,作者主要是对“以多为贵”的读书方法进行批评,所以选⑤更符合上下文意。

故选A。

2.D

【详解】本题考查学生概括要点、理解语句意义的能力。

原文的核心观点是“人如果肯和大自然合作,配合时序”,强调“顺应自然规律”;而“不会伤春悲秋”“四时佳兴与人同”则表达了“享受四季美好情致”的结果。

A.强调耕耘与秋收的关系,未涉及“顺应自然”和“四季整体美好”,不符合主旨。

B.侧重“爱惜自然”和“永续生存”,与原文“配合时序”“享受四季兴味”的核心不符。

C.“追随潮流”与原文“配合时序、顺应自然”无关,偏离主旨。

D.既体现了“顺应自然(配合时序)”的前提,又包含了“享受四季美好(四时佳兴)”的结果,与原文主旨完全契合。

故选D。

3.D

【详解】本题考查理解古代名句的含义。考生需要平时多积累,多识记。对于名家名篇,多读,多记。做这道题,首先理解题干中的语境,朋友“热心公益”,他的担心是怕“被孤立”,小王该如何劝他。其次,要理解四个选项中古代名句的内涵。

A项,谦受益,满招损:自满招致损失,谦虚得到益处;强调的是谦虚和骄傲带来的结果。与“孤立”无关

B项,山中人自正,路险心亦平:山中的隐士,自身纯正,虽然路艰险,心中也感到坦然;强调只要自身正,不怕外面环境的险恶。与小王的身份以及“热心公益”无关。

C项,善不积,不足以成名:不坚持做大量有益于人的事,就不能成为一个名声卓著的人;强调做善事,成为名声卓著的人。没有涉及到“孤立”。

D项,德不孤,必有邻:有道德的人,是不会感到孤单的;强调有道德,不会被孤立。符合语境要求。

故选D。

4.A

【详解】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。对于词语题,第一要辨析词义,包括词语的语义侧重点、词语的词义轻重、词义范围的大小等。切忌望文生义。第二,辨析感情。第三,辨析用法。包括搭配习惯、语法功能、使用对象等方面。

第一处,“所以”,一个表示因果关系的连词,一般在后果跟结果;“虽然”,表示承认甲事为事实,但乙事并不因此成立。语段中“咬文嚼字有时是一个坏习惯”和“这个成语的含义通常不很好”之间是因果关系,故选用“所以”。

第二处,“必须”表示事情上和情理上必要,一定要;“必需”,表示一定有,不可少。语段中“一字不肯放松的谨严”的精神属于情理上一定要,故选用“必须”。

第三处,“表现”是“表示出来”的意思;“表示”是“用言语行为显示某种思想、感情、态度等”,强调的是“用言语行为显示”。语段中的对象是“借文字”,从而来表示出思想感情,故选用“表现”。

第四处,“透彻”是指(了解情况、分析事理)详尽而深入;“精确”是指非常准确,非常正确。语段中说“文字上面的含糊”,又要借文字表达思想感情,则思想就不够深入,是含糊的,故选用“透彻”。

故选A。

5.B

【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

A.陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”,以菊象征隐逸高洁,菊是其精神寄托,构成知己关系。

B.苏东坡虽也爱竹子,但构不成知己关系。郑板桥擅长画竹,其笔下的竹子寄托了他的品格与情感,和竹子构成经典知己关系。

C.周敦颐《爱莲说》赞莲“出淤泥而不染”,以莲喻君子品格,莲是其精神象征,构成知己关系。

D.林和靖隐居杭州孤山,“以梅为妻”,梅的孤高耐寒与他的隐逸情怀相合,互为知己。

故选B。

6.小苑西回,莺唤起一庭佳丽,看池边绿树,树边红雨,此间有舜日尧天

【详解】本题考查学生掌握运用对联知识的能力。

上联结构为:“大江东去(景观),浪淘尽千古英雄(动作+结果),问楼外青山(动作+近景),山外白云(近景延伸),何处是唐宫汉阙(反问/判断)”。

下联需严格对应这一结构,与上联对仗工整,平仄协调:

对应“大江东去”,选择“小苑西回”;对应“浪淘尽千古英雄”,选择“莺唤起一庭佳丽”;对应“问楼外青山”,选择“看池边绿树”(注意变换语序,与下句形成顶针修辞);对应“山外白云”,选择“树边红雨”(变换语序);对应“何处是唐宫汉阙”,选择“此间有舜日尧天”。

7.C

【详解】本题考查学生理解句子含意的能力。

题干句子的意义是:即使是小人也有长处,不能因厌恶其人而忽视其正确之处;即使是君子也有过失,不能因喜爱其人而掩饰其错误。告诉我们看待他人应摒弃主观偏见,客观对待其优缺点。

A.意为,小人的喜好与厌恶以个人标准来选择,君子的喜好与厌恶则以公道标准来衡量。侧重区分小人与君子的判断标准,与题干强调的“客观看待他人”无关。

B.意为,君子会表扬别人的善行,小人会诋毁别人的缺点。对比君子与小人的行为差异,未涉及对同一人优缺点的客观看待。

C.意为,喜爱君子时能察觉他的过失,厌恶小人时能发现他的优点。“好君子”对应“君子亦有所失”,“知其过”体现不掩饰君子之非;“恶小人”对应“小人亦有所长”,“知其美”体现不忽视小人之是,与题干强调的“客观辩证看待他人优缺点”完全契合。

D.意为,对待小人应迎合其喜好,对待君子应指出其过错。带有功利性对待他人的意味,与题干倡导的客观公正原则相悖。

故选C。

8.B

【详解】本题考查学生了解并掌握常见的文化常识的能力。

南京的别称有金陵(古称金陵邑)、建业(三国时期东吴都城名称)、石头城(因城西石头山得名)等。而广陵是扬州的古称。

故选B。

9. 自缘身在最高层 沉舟侧畔千帆过 匹夫不可夺志也 忽复乘舟梦日边

【详解】本题考查学生默写常见的名篇名句的能力。

易错字:缘、畔。

10.D 11.C 12.(1)人年轻时不能倚仗自己天资聪颖就不用功学习。(或正面表达,“人要珍惜青春岁月多读书,以免老大徒伤悲。”)

(2)亡羊补牢,为时未晚。人要注重后天努力,勤于学习和追赶。

(3)读书宜精不宜滥,贵在精要、有用。学习上要善于借用前人的智慧、经验,讲求方法。

【导语】这篇《精骑集》序言展现了秦观对自身治学经历的深刻反思。文章以少时聪颖却疏于勤学、中年发奋却苦于善忘的对比,揭示了“不勤”与“善忘”对学业的双重阻碍。作者借孙搴“精骑”之喻,提出择取精华以补记忆衰退的治学方法,体现了实用主义的读书观。文中“嗟夫”“噫”等叹词的使用,强化了情感张力,使说理更具感染力。

10.本题考查学生理解文言实词在文中的意义的能力。

A.疏:写。句意:默写它

B. 艾:惩戒。句意:我学习非常勤奋,以此来惩戒自己。

C. 比:近来。句意:最近读《齐史》。

D.正确。句意:整理编为几卷。

故选D。

11.本题考查学生理解文章内容的能力。

“败吾业者,常此二物”意思是,损害我的学业的,常常是这两种情况。“二物”指“不勤”与“善忘”。

A.①②均写年轻时记忆力好,与“败业”无关;

B.①写“不勤”,②写后来发愤反思,不属“败业”原因;

C.①“把卷无几日”(很少拿起书卷)直接体现“不勤”;②“辄复不省”(常常又不记得了)直接体现“善忘”。

D.①写“善忘”,②写“聪明衰耗”是“善忘”的结果,非直接原因。

故选C。

12.本题考查学生评价探究文中思想观点的能力。

(1)文本①段提到“故虽有强记之力,而常废于不勤”,作者年轻时因“喜从滑稽饮酒者游”“把卷无几日”,荒废了天赋。启示我们:即使天资聪颖,也需勤奋,不能因自恃聪明而懈怠。

(2)文本②段说“虽有勤苦之劳,而常废于善忘”,后作者通过“取经、传、子、史事之可为文用者”编成《精骑集》弥补。启示我们:若有善忘的问题,可通过整理、积累有用知识(如做笔记、分类梳理)来弥补,亡羊补牢,为时未晚。

(3)作者从孙搴“精骑三千,足敌君羸卒数万”中得到启发,精选有用材料编成《精骑集》。启示我们:读书不在多而在精,要选取有价值的内容学习,善用前人智慧,提升学习效率。

参考译文;

《精骑集》序

秦观

①我年轻时读书,看一遍就能背诵。默写它,也不会有多大的错误。然而我依仗这样的本事就放任自流,喜欢和巧言善辩、喝酒的人交往。一个月,没有几天在看书。所以,即使有很强的记忆力,也常常荒废在不勤奋上。

②近几年来,我学习非常勤奋,以此来惩戒自己,后悔以前的所作所为;然而听觉和视力都已经衰退,大概比不上从前的十分之一二。每阅读一件事,一定会在心中反复推敲几遍,(但)合上书后就感到茫然不知,(这样)反复多次仍然记不住。所以虽然有勤奋刻苦的辛劳,却常常荒废在善忘上。

③唉!损害我的学业的,常常是这两种情况。最近读《齐史》,看到孙搴答邢词中有这样的句子:“我精骑三千,足敌君羸卒数万。”心中赞同喜欢这个说法,于是摘取了在写文章时可以用到的“经”“传”“子”“史”中的语句,摘录几千条,整理编为几卷,取名为《精骑集》。

④唉!年轻时不勤奋,无可奈何啊。成年后善忘,也许可以用这个来补救吧

13.前两联主要运用了对比手法(或对照手法,比兴手法),大雁止飞不进,北归有期。而我却行程未止,难以重返故乡和亲人团聚,由雁及人,表达了诗人忧伤哀怨思乡等复杂的内心感情。 14.这里描写的是昏暗恼人的景象。黄昏到来了,江潮初落,水面平静的令人寂寞,林间瘴气缭绕,浓重得散不开。这两句以景衬情,渲染了凄凉孤寂的气氛,烘托出悲苦的心情,同时又为下文进一步的抒情而蓄势。

【导语】这首《题大庾岭北驿》以“南飞雁”起兴,通过人雁对比、瘴雾昏林的压抑意象,抒发了诗人流放途中的孤绝与乡愁。末联化用陆凯折梅典故,在绝望中寄寓希望,展现了唐代贬谪文学“怨而不怒”的特质。时空交错的笔法,使地理分界线成为心理临界点的绝妙象征。

13.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧和思想感情的能力。

诗人将“南飞雁”与“自身”进行对比:大雁南飞至大庾岭便会北返,有明确的归期;而自己却被贬流放,行程未止,归乡之日遥遥无期。

这种对比由雁及人,以雁的“有归期”反衬自身的“无归期”,强烈表达了诗人被贬途中的忧伤哀怨、对故乡的深切思念以及对归乡的渴望。

14.本题考查学生鉴赏诗歌景物形象的能力。

颈联景象:“江静潮初落,林昏瘴不开”描绘了一幅昏暗、孤寂的傍晚景象:江潮退去后,水面一片平静,却更显寂寥;黄昏时分,林间的瘴气弥漫不散,天色愈发阴沉。

在全诗中的作用:

以景衬情:通过描写江静、潮落、林昏、瘴气缭绕的凄清景象,渲染了凄凉孤寂的氛围,烘托出诗人内心的悲苦与迷茫。

蓄势铺垫:为尾联“明朝望乡处,应见陇头梅”的抒情做铺垫。眼前的昏暗景象强化了诗人对故乡的思念,使得后续借“陇头梅”寄托乡愁的情感表达更为自然、深沉。

15. 主观意愿的纯正 规则 16.A 17.第一次论证人的行为要从主观意愿的纯正出发;第二次阐述了行为本身合于规则重要性,这一事例多次使用,前后照应,使文章衔接自然,事例本身贴近生活,使说理易于理解。 18.首先解释“伪善”的特征,然后结合对孔子、康德观点的批驳,阐明了“合于义务”比“出于义务”更重要的观点;接着指出“伪善”的具体表现;最后呼吁用法规来使道德情感获得特殊的规定性。

19.例文:

自由与规则

规则是前提,自由是需要。在遵守规则的基础上实现自己的自由,才是规则和自由之间的最本质的关系和联系。

“自由”是什么?子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”“从心所欲”是自由,却仍有一个“不逾矩”的限制。所以,庄子眼中的“自由”意味着不依赖于任何内在或外在的条件、不受一切内在或外在因素的限制;而孔子的这种自由却是有“限制”、有“束缚”的,他眼中的“自由”是一种秩序伦理下的自由,即只有符合“礼”的约束才是真正符合内心要求的,才是真正自由的。

可是,很多人提起自由就喜不自胜,提起规则便觉苦不堪言。其实不然,事实上,规则即自由。

自律,是我们个人意志上对规则的“成人”。比如早睡早起就是自律的一个方面,一个人找到了适合自己的生物钟,自然也就在精力上达到了和谐。学习与工作也会更加富有激情,也有精力做自己想做的事,享受自由。心理学有一个概念叫做“心流”状态,这也是自律的充分体现,意思是在学习时,达到了百分之百的专注,从而心无杂念甚至感受不到自己的存在。在这种状态下,你仿佛找到了与知识的一个连接点,带着内心对知识的向往在知识的海洋中自由徜徉,从而能够享受精神方面的自由。

一个有序的社会,始于规则。林肯说:“规则是显露的道德。”规则本身,旨在引导美德回归。你看,红灯停、绿灯行,斑马线礼让、先来后到要排队……一切井然有序。在遵守规则的同时,在害怕处罚、曝光的戒惧心理下,人们知耻明理,学会谦让,尊重生命,敬畏公平与正义……公序的背后,其实是人民良俗、善念、美德的外化。而这,也让我们每一个公民由一个普通的人成长为一个高尚的人。

人生是一场修行,经历了“山重水疑无路”的痛苦,才会有“还来就菊花”的欢喜。人生的美丽风景并不是那些快乐玩耍的时光,而是那些富有意义的瞬间。而规则,可以帮助我们走出消沉与自我怀疑的阴影、种下一丛丛美丽的花草,蓦然回首,那段时光,自己才感受到了真正从心的自由。

每个人生来便是一颗自由的灵魂。束缚我们的,从来不是规则,而是自己那不应起的欲念。尼采曾说过:“在自己身上,克服这个时代。”当你真正做到遵守规则,甚至能因此形成无意识的自律时,你就达到了更高的一层境界——自由。在这层境界中,你几乎能看清自己内心真正渴望什么真正控制自己,与内心那份纯粹走向统一,终自我实现,这才是最大的自由。

同课章节目录