湖南省长沙市长郡中学2025-2026学年高二上学期暑假作业检测历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省长沙市长郡中学2025-2026学年高二上学期暑假作业检测历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 71.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-23 20:48:43 | ||

图片预览

文档简介

长郡中学 2025 年高二暑假作业检测试卷

历 史

本试题卷包括选择题、非选择题两部分,共8页。时量75分钟,满分100分。

得分:

第Ⅰ卷 选择题(共48分)

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

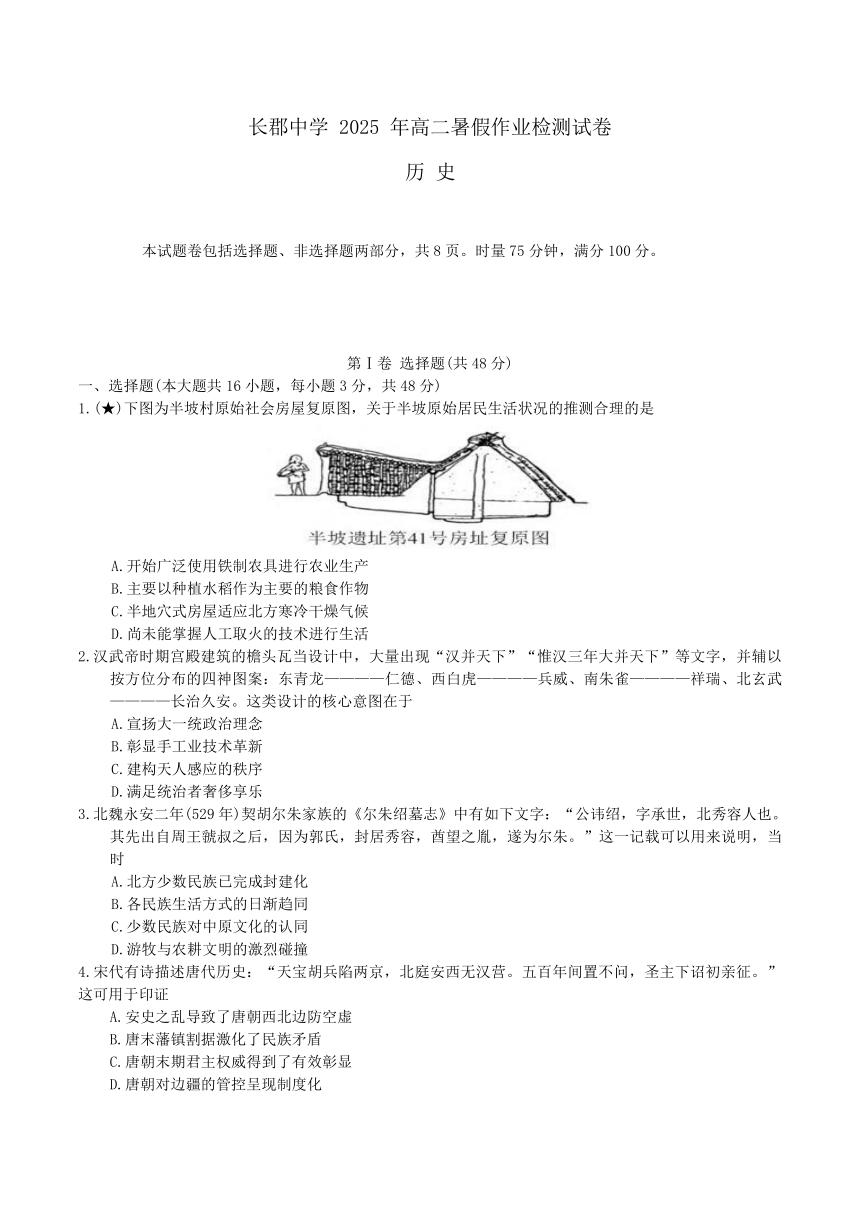

1.(★)下图为半坡村原始社会房屋复原图,关于半坡原始居民生活状况的推测合理的是

A.开始广泛使用铁制农具进行农业生产

B.主要以种植水稻作为主要的粮食作物

C.半地穴式房屋适应北方寒冷干燥气候

D.尚未能掌握人工取火的技术进行生活

2.汉武帝时期宫殿建筑的檐头瓦当设计中,大量出现“汉并天下”“惟汉三年大并天下”等文字,并辅以按方位分布的四神图案:东青龙————仁德、西白虎————兵威、南朱雀————祥瑞、北玄武————长治久安。这类设计的核心意图在于

A.宣扬大一统政治理念

B.彰显手工业技术革新

C.建构天人感应的秩序

D.满足统治者奢侈享乐

3.北魏永安二年(529年)契胡尔朱家族的《尔朱绍墓志》中有如下文字:“公讳绍,字承世,北秀容人也。其先出自周王虢叔之后,因为郭氏,封居秀容,酋望之胤,遂为尔朱。”这一记载可以用来说明,当时

A.北方少数民族已完成封建化

B.各民族生活方式的日渐趋同

C.少数民族对中原文化的认同

D.游牧与农耕文明的激烈碰撞

4.宋代有诗描述唐代历史:“天宝胡兵陷两京,北庭安西无汉营。五百年间置不问,圣主下诏初亲征。”这可用于印证

A.安史之乱导致了唐朝西北边防空虚

B.唐末藩镇割据激化了民族矛盾

C.唐朝末期君主权威得到了有效彰显

D.唐朝对边疆的管控呈现制度化

5.两宋时期官方编纂《孝经正义》,作为科举考试与蒙学教育的必读教材。话本中也大量融入忠孝故事,《杨令公演义》系列话本通过讲述杨家将的故事,强化“尽忠报国”的价值观。上述材料佐证了两宋时期

A.实行崇文抑武方针

B.鼓励文学艺术创作

C.文化水平显著提升

D.社会教化受到重视

6.明中后期,各地出现具有全国影响的特色产业,如苏松地区的棉纺织业,杭州的丝织业,江西景德镇的制瓷业,广东佛山的冶铁业,福建的造纸业,河南、山东的棉花种植业等。这一局面的形成

A.实现了南北经济的平衡

B.瓦解了传统生产方式

C.促进了工商业市镇发展

D.提升了商人政治地位

7.19世纪80年代,王韬在其著作中提出:“治民之大者,在上下之交不至于隔阂。”他还认为“商富即国富”“(西方国家)恃商为国本”。十余年后,郑观应在其著作中声称:“君民共主者,权得其平。”这些思想观点

A.突破了洋务思想的局限

B.旨在调和中西文化冲突

C.为变法提供了系统纲领

D.倡导发动反清暴力革命

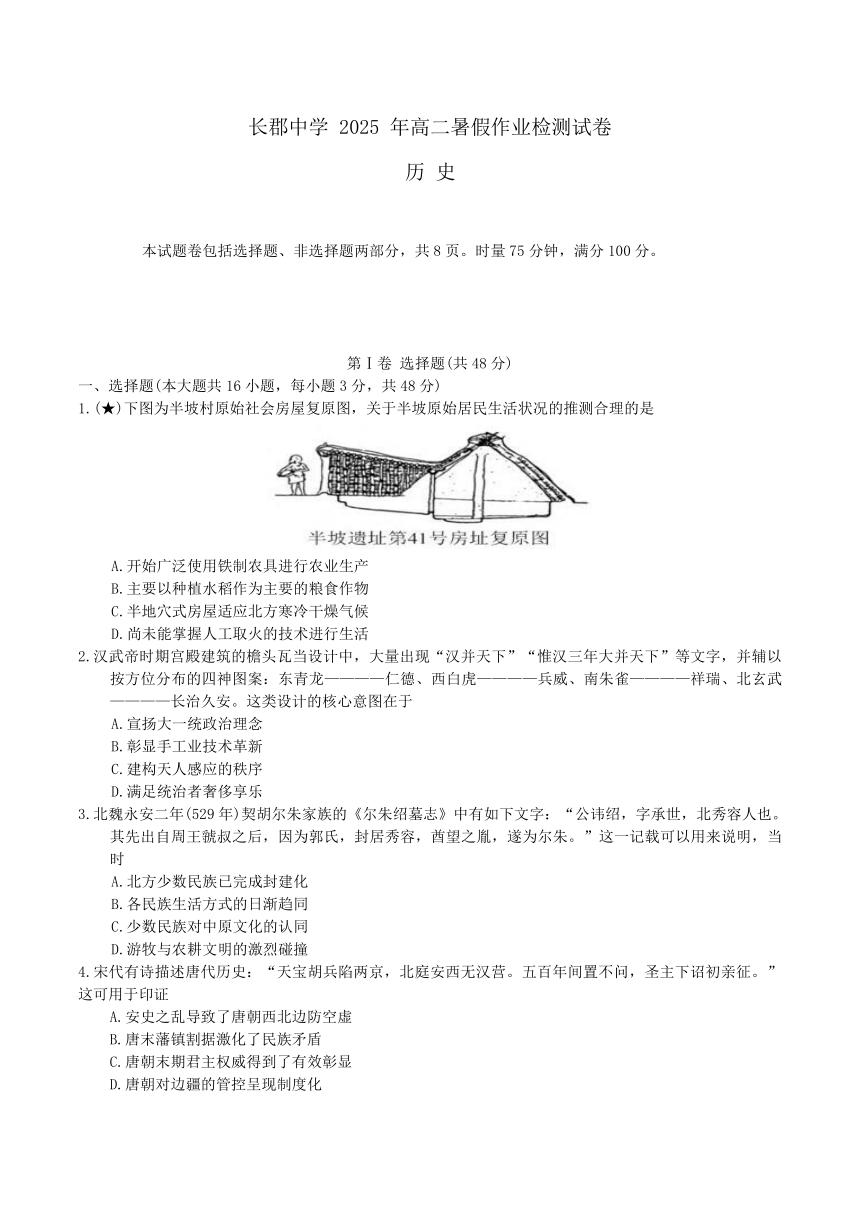

8.1907年,《时事报·图画新闻》刊登《日人霸占矿山》(下图):“数年前有日本人名中野者,于间岛(位于今吉林延边)设立一中华公司,采办天宝山矿,获利不赀。近经驻间岛吉强军统领胡殿甲,奉东督徐菊帅及吉抚朱中丞之命,封禁该公司,并放逐矿工,该日人竟以间岛属韩国领土,抗拒不服。”中国政府的行为

A.加速了东北地区的沦陷

B.受到了广大媒体和社会关注

C.遏制了群众运动的发展

D.顺应了挽回利权的时代主题

9.(★)1925年10月,中国共产党提出要在极短时间内将党“从小团体过渡到集中的群众政党”的要求,简化入党手续,大力发展群众党员。1927年5月,中共五大强调,“不仅应该变成群众的党,而且应该变成布尔什维克的党”。这一发展历程表明,中国共产党

A.积极应对工作重心的转移

B.全面反思国民革命实践

C.努力提升党组织的凝聚力

D.深入总结工农运动经验

10.(★)新中国成立后,毛泽东在多个场合明确表示不加入“经互会”。1954年,赫鲁晓夫访华时又旁敲侧击,对此毛泽东果断表示“我们不参加”,“如果稀里糊涂挂上钩,将来的麻烦会不堪设想”;即使面对赫鲁晓夫的正式邀请,他也毫不犹豫地予以回绝。这反映出

A.“一边倒”外交政策得到调整

B.新中国拒绝走苏联模式道路

C.当时中苏关系已经出现裂痕

D.新中国坚持走独立发展道路

11.根据交通运输部统计数据显示,1978年我国客运总量仅为25.4亿人次,客运周转量为1743亿人公里。2012年,我国客运总量达到380亿人次,客运周转量达到33383亿人公里。该数据变化的主要原因是

A.人民群众生活水平不断提高

B.经济市场化加速了人口流动

C.现代交通网络体系日益完善

D.改革开放释放经济发展活力

12.据学者研究,西文中一些以“al”为开头的名词多源于阿拉伯文,如碱(alkali)、酒精(alcohol)、代数学(algebra)等。这说明阿拉伯文化

A.具有兼收并蓄特征

B.语言词汇非常丰富

C.自然科学形成体系

D.影响欧洲科学发展

13.(★)15世纪70年代,旅居里斯本的哥伦布有一种“学习的狂热”,他说:“我了解并开始研究各种各样的宇宙学、历史和哲学方面的书以及编年史和其他著作……充分地研究了天文学以及几何学和算术,我能全神贯注、得心应手地画出地球的形状和地球上的城市、河流、山脉、岛屿和港湾。”由此可知,哥伦布航海事业的开拓得益于

A.海外殖民活动的开展

B.葡萄牙王室的支持

C.人文主义思潮的影响

D.近代科学革命的兴起

14.1742年,德意志地区符腾堡一个村民的妻子被投诉售卖外国生产的钉子,被当地镇法院判处监禁。这场判决可能是由于

A.违反了钉匠行会的条例

B.破坏了反法同盟的规定

C.触犯了教会的经营特权

D.逃避了德国的统一关税

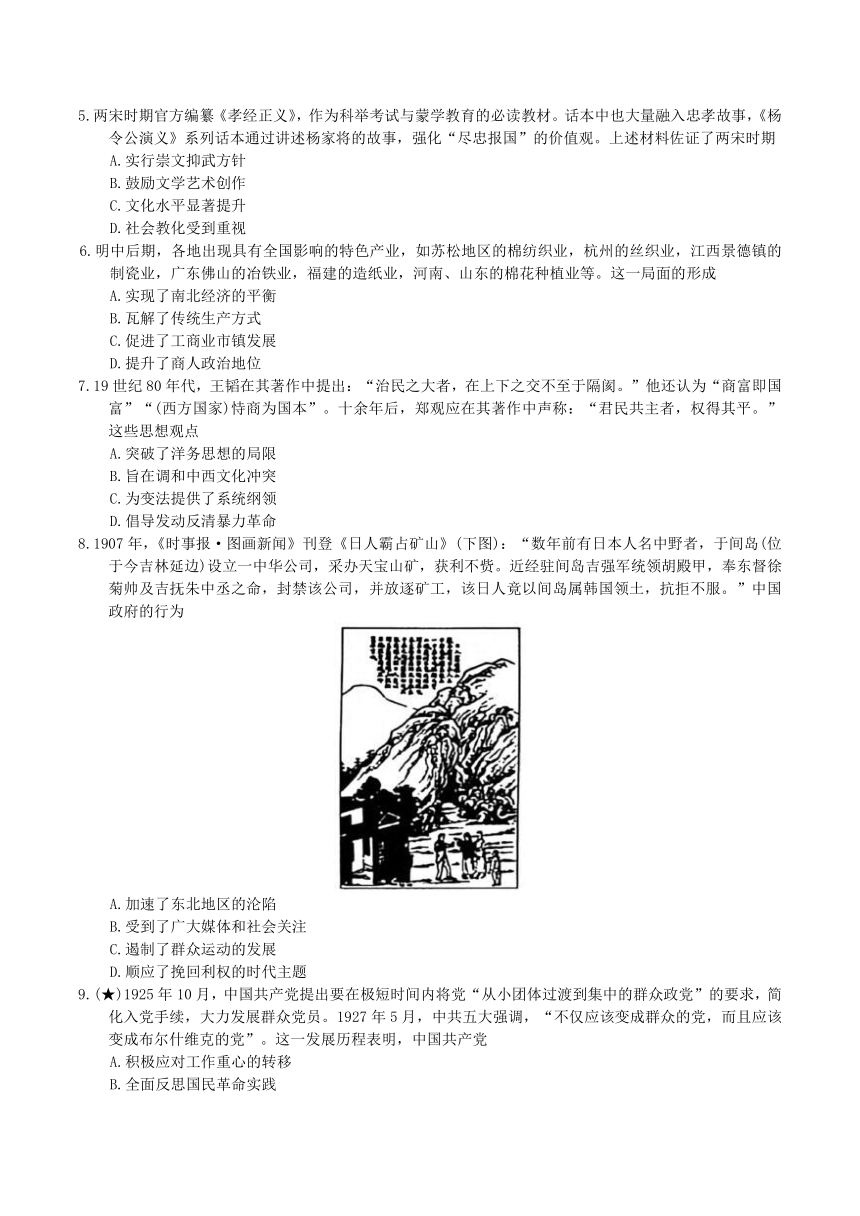

15.下图为英国城市化进程曲线图,下列叙述正确的是

A. AB段城市化水平较低是因为国内政局的纷争动荡

B. BC段城市化水平迅速提高是因为工业革命的推动

C. CE段城市化水平持续提高是因为世界局势的稳定

D. FG段城市化水平滞缓是因为经济“滞胀”的影响

16.(★)1968年匈牙利开始进行计划管理体制改革。在改革中,匈牙利的国有经济保持着主导地位,其私营经济、个体经济和辅助经济成分也发展迅速,还实行了引进外资政策。同时改进国民经济计划体系,将中央直接向企业下达指标的做法改为运用利润、价格等经济杠杆来保证国家计划的完成。这一改革

A.使其摆脱了苏联模式束缚

B.开辟了社会主义建设新道路

C.背离了科学社会主义道路

D.有利于增强经济体制的活力

第Ⅰ卷 选择题答题卡

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

答案

题号 10 11 12 13 14 15 16 得分

答案

第Ⅱ卷 非选择题(共52分)

二、非选择题(本题共3个小题,共52分。其中第17题16分,第18题18分,第19题18分)

17.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料 关于中国古代民族关系的主流有两种观点。一种观点认为,中国古代民族关系以战争冲突为主,各民族之间为争夺资源、领土等频繁爆发战争,民族矛盾尖锐。另一种观点强调,中国古代民族关系的主流是和平交往,各民族通过贸易、文化交流、和亲等方式相互学习、融合,共同推动了历史发展。

————摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

选择材料中其中一个观点,结合所学中国古代史知识进行阐释。(16分,要求:史论结合,史实准确,逻辑严谨,表述清晰)

18.(★)阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一下表所示是“一五”计划(1953——1957 年)、“二五”计划(1958—1962年)时期我国各地区工业基本建设投资额及比重

投资额/亿元 比重

第一个五年合计 第二个五年合计 第一个五年合计 第二个五年合计

全国统计 250.3 728.3 100% 100%

华北区 36.8 121.8 14.7% 16.7%

东北区 86.1 125.9 34.4% 17.3%

华东区 30.8 150.5 12.3% 20.7%

中南区 28.5 123.7 11.4% 17.0%

西南区 12.9 75.8 5.2% 10.4%

西北区 23.6 59.4 9.4% 8.1%

不分地区的投资 31.6 71.2 12.6% 9.8%

————整理自中国社会科学院、中央档案馆编《1958——1965年中华人民共和国经济档案资料选编·商业卷》

材料二 1964年8月20 日,毛泽东指出“一线要搬家,二线、三线要加强”,作出了开展三线建设的重大战略部署。1965 年3 月,周恩来指出:“三线的建设,必须充分依靠一、二线现有的工业基础……一、二线应当为三线建设出人、出钱、出技术、出材料、出设备。一、二、三线要相互促进。”以东北区、华东区为代表的一线地区对三线地区的全力支援,西部地区工业总产值在全国的比重有了很大提升。1952年,西部工业只占全国的9.61%,其中重工业占9.56%。经过三线建设,到 1978年,西部工业已占全国的13.24%,其中重工业占14.76%。东部地区与西部地区工业、重工业总产值的比例,已经从1952年的约7:3,变为1978年的约6:4。西部地区形成了诸多以战备为目标的国防工业基地,如在重庆形成了常规兵器工业基地,在成都、贵阳、西安形成了航空航天和电子工业基地,在四川、陕西等地还形成了比较完整的核工业科研生产体系。

——摘编自黄巍《新中国75年跨区域工业经济布局历史演进研究》

(1)根据材料一,概括“一五”计划至“二五”计划时期我国工业基本建设在投资方面呈现出的现象,并选取其中一种现象予以说明。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,从区域经济发展的角度,分析三线建设的历史作用。(9分)

19.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 罗马历史学家们通常以美德为核心关怀,阐释美德内涵,旨在培育理想的罗马人。他们在自我吹嘘帝国乃天命所归的同时,警醒地意识到美德的缺失在现实中动摇了罗马的立国之基,反省成就帝国带来的后果和酿成国家衰颓的原因。汉尼拔不仅仅是迦太基人的汉尼拔,罗马也有自己的“汉尼拔”,或者说将个人和家族利益建立在国家利益之上的人,共通之处在于他们都是罗马国家和社会的敌人。

————王悦《战争与史学家:李维历史书写中的汉尼拔战争》

材料二 塔西佗写作《历史》的年代距离罗马共和国的结束已经有130年的历史。对共和遗风的追慕,发思古之幽情,并不意味着作者真的希望回到过去,也绝非表明在塔西佗心目中,罗马共和国的政治制度就是完美无缺的。……作为现实主义者的塔西佗,他清楚自身所处的时代只存在开明君主和昏君暴政两个选项。他对共和国的美化更多是一种乌托邦式的想象,以此来凸显元首制下黑暗的一面。他通过劣迹斑斑的人物事例提醒读者分辨是非;同时又通过诸如科尔多斯等光辉形象来提升公众的道德。

————王忠孝《塔西佗的罗马良史观及其体现的政治理念》

(1)根据材料一,结合所学知识,分析李维等罗马历史学家强调美德的现实目的。(6分)

(2)根据材料二,结合所学知识,指出塔西佗的著史特点,并分析其历史背景。(12分)

长郡中学2025年高二暑假作业检测试卷

历史参考答案

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 C A C A D C A D C D D D C A B D

二、非选择题(本题共3个小题,共52分。其中第17题16分,第18题18分,第19题18分)

17.示例一

观点:中国古代民族关系的主流是和平交往。(4分)

阐释:在经济领域,互市贸易频繁开展。例如,丝绸之路开通后,中原的丝绸、瓷器、茶叶等源源不断输往西域,西域的汗血宝马、葡萄、苜蓿等也传入中原。这种贸易往来,不仅丰富了双方的物质生活,还加强了经济联系。北宋与辽、西夏政权对峙期间,设立榷场进行互市。北宋用茶叶、丝绸等换取辽和西夏的羊、马等牲畜,促进了边境地区经济发展,使各民族在经济上相互依存。

文化交流层面,少数民族积极吸收中原文化。北魏孝文帝推行汉化政策,迁都洛阳,说汉语、穿汉服、改汉姓、与汉族通婚,促进了北方民族大融合。唐朝文成公主入藏时带去了大批书籍、工匠等,传播了中原的农业、手工业技术和文化,推动了吐蕃经济文化发展。汉族的饮食起居等生活方式也受到了少数民族文化的影响。

政治上,和亲政策是和平交往的重要体现。唐朝与吐蕃的多次和亲,如金城公主入藏,维持了唐蕃之间的和平友好关系。通过和亲,双方减少了战争冲突,增进了政治互信,为民族间的进一步交流创造了条件。(8分)

综上所述,中国古代各民族通过经济贸易、文化交流、政治和亲等和平交往方式,不断融合发展,共同缔造了灿烂的中华文明,和平交往是民族关系的主流。(4分)

示例二

观点:战争冲突是中国古代民族关系的重要主题。(4分)

阐释:秦汉时期,中原王朝与匈奴之间战事不断。匈奴作为北方游牧民族,时常南下侵扰边境,抢夺人口和物资。秦始皇派蒙恬北击匈奴,收复河套地区,并修筑长城以抵御匈奴。汉初采取和亲政策,但匈奴仍不时侵犯。汉武帝时期,国力强盛,多次大规模出击匈奴,沉重打击了匈奴势力。

唐朝与吐蕃也有过多次战争。吐蕃统一青藏高原后,势力强大,与唐朝在西域、河陇等地发生多次冲突,冲击了唐朝在西域的统治。虽有文成公主、金城公主人藏等和亲事件,但在和平交往之外,双方边境的军事摩擦仍时有发生。

两宋时期,民族战争更为频繁和激烈。北宋与辽之间发生多次战争,如高粱河之战,宋军大败。北宋与西夏也多次交战,双方损失惨重。宋金之间多次爆发大规模战役,如郾城之战等。蒙古灭金后,与南宋也展开了长期的战争,最终灭亡南宋。(8分)

综上所述,这些战争冲突反映出不同民族政权为了争夺领土、资源、人口以及统治权等,相互征伐,在较长的历史时期内,战争冲突深刻影响着民族关系的格局,是中国古代民族关系的重要表现形式。(4分)

(评分标准:观点明确深刻,史料丰富典型,论证逻辑清晰、辩证,表述准确流畅,13~16分;观点明确,史料较充分,论证有层次,表述较流畅,偶有小错,9~12分;观点模糊,史料不足,论证逻辑乱,表述欠流畅,错误较多,5~8分;无观点或离题,无有效史料,论证混乱,表述差,有严重错误,0~4分。)

18.(1)现象:投资总额增长;地区投资不均衡;区域投资比重出现显著变化;存在不分地区的投资。(6分,答出三点即可)

选取现象:投资总额增长。说明:“一五”计划为社会主义工业化奠定了初步基础,使国家积累了一定经济实力。随着社会主义建设的推进,“二五”计划时期加大了对工业建设投资力度,以推动工业进一步发展。(3分,其他答案言之有理亦可)

(2)历史作用:一定程度上改善了我国工业布局不均衡状况;推动了三线地区相关产业的发展;促进了区域之间经济的协作与联系。(9分,其他答案言之有理亦可)

19.(1)反省自身,树立国家文化上的自觉;号召新贵族肩负起罗马道德的责任;对罗马的社会文化进行自我修复。(6分,每点2分)

(2)特点:美化共和国历史以批评元首制,通过塑造人物进行道德教化。(6分,每点3分)背景:政治上,罗马帝国的专制统治弊端显现;经济上,小农经济瓦解,社会矛盾日趋尖锐;文化上,道德滑坡与奢靡之风引发知识精英的警惕与反思。(6分,每点2分)

历 史

本试题卷包括选择题、非选择题两部分,共8页。时量75分钟,满分100分。

得分:

第Ⅰ卷 选择题(共48分)

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1.(★)下图为半坡村原始社会房屋复原图,关于半坡原始居民生活状况的推测合理的是

A.开始广泛使用铁制农具进行农业生产

B.主要以种植水稻作为主要的粮食作物

C.半地穴式房屋适应北方寒冷干燥气候

D.尚未能掌握人工取火的技术进行生活

2.汉武帝时期宫殿建筑的檐头瓦当设计中,大量出现“汉并天下”“惟汉三年大并天下”等文字,并辅以按方位分布的四神图案:东青龙————仁德、西白虎————兵威、南朱雀————祥瑞、北玄武————长治久安。这类设计的核心意图在于

A.宣扬大一统政治理念

B.彰显手工业技术革新

C.建构天人感应的秩序

D.满足统治者奢侈享乐

3.北魏永安二年(529年)契胡尔朱家族的《尔朱绍墓志》中有如下文字:“公讳绍,字承世,北秀容人也。其先出自周王虢叔之后,因为郭氏,封居秀容,酋望之胤,遂为尔朱。”这一记载可以用来说明,当时

A.北方少数民族已完成封建化

B.各民族生活方式的日渐趋同

C.少数民族对中原文化的认同

D.游牧与农耕文明的激烈碰撞

4.宋代有诗描述唐代历史:“天宝胡兵陷两京,北庭安西无汉营。五百年间置不问,圣主下诏初亲征。”这可用于印证

A.安史之乱导致了唐朝西北边防空虚

B.唐末藩镇割据激化了民族矛盾

C.唐朝末期君主权威得到了有效彰显

D.唐朝对边疆的管控呈现制度化

5.两宋时期官方编纂《孝经正义》,作为科举考试与蒙学教育的必读教材。话本中也大量融入忠孝故事,《杨令公演义》系列话本通过讲述杨家将的故事,强化“尽忠报国”的价值观。上述材料佐证了两宋时期

A.实行崇文抑武方针

B.鼓励文学艺术创作

C.文化水平显著提升

D.社会教化受到重视

6.明中后期,各地出现具有全国影响的特色产业,如苏松地区的棉纺织业,杭州的丝织业,江西景德镇的制瓷业,广东佛山的冶铁业,福建的造纸业,河南、山东的棉花种植业等。这一局面的形成

A.实现了南北经济的平衡

B.瓦解了传统生产方式

C.促进了工商业市镇发展

D.提升了商人政治地位

7.19世纪80年代,王韬在其著作中提出:“治民之大者,在上下之交不至于隔阂。”他还认为“商富即国富”“(西方国家)恃商为国本”。十余年后,郑观应在其著作中声称:“君民共主者,权得其平。”这些思想观点

A.突破了洋务思想的局限

B.旨在调和中西文化冲突

C.为变法提供了系统纲领

D.倡导发动反清暴力革命

8.1907年,《时事报·图画新闻》刊登《日人霸占矿山》(下图):“数年前有日本人名中野者,于间岛(位于今吉林延边)设立一中华公司,采办天宝山矿,获利不赀。近经驻间岛吉强军统领胡殿甲,奉东督徐菊帅及吉抚朱中丞之命,封禁该公司,并放逐矿工,该日人竟以间岛属韩国领土,抗拒不服。”中国政府的行为

A.加速了东北地区的沦陷

B.受到了广大媒体和社会关注

C.遏制了群众运动的发展

D.顺应了挽回利权的时代主题

9.(★)1925年10月,中国共产党提出要在极短时间内将党“从小团体过渡到集中的群众政党”的要求,简化入党手续,大力发展群众党员。1927年5月,中共五大强调,“不仅应该变成群众的党,而且应该变成布尔什维克的党”。这一发展历程表明,中国共产党

A.积极应对工作重心的转移

B.全面反思国民革命实践

C.努力提升党组织的凝聚力

D.深入总结工农运动经验

10.(★)新中国成立后,毛泽东在多个场合明确表示不加入“经互会”。1954年,赫鲁晓夫访华时又旁敲侧击,对此毛泽东果断表示“我们不参加”,“如果稀里糊涂挂上钩,将来的麻烦会不堪设想”;即使面对赫鲁晓夫的正式邀请,他也毫不犹豫地予以回绝。这反映出

A.“一边倒”外交政策得到调整

B.新中国拒绝走苏联模式道路

C.当时中苏关系已经出现裂痕

D.新中国坚持走独立发展道路

11.根据交通运输部统计数据显示,1978年我国客运总量仅为25.4亿人次,客运周转量为1743亿人公里。2012年,我国客运总量达到380亿人次,客运周转量达到33383亿人公里。该数据变化的主要原因是

A.人民群众生活水平不断提高

B.经济市场化加速了人口流动

C.现代交通网络体系日益完善

D.改革开放释放经济发展活力

12.据学者研究,西文中一些以“al”为开头的名词多源于阿拉伯文,如碱(alkali)、酒精(alcohol)、代数学(algebra)等。这说明阿拉伯文化

A.具有兼收并蓄特征

B.语言词汇非常丰富

C.自然科学形成体系

D.影响欧洲科学发展

13.(★)15世纪70年代,旅居里斯本的哥伦布有一种“学习的狂热”,他说:“我了解并开始研究各种各样的宇宙学、历史和哲学方面的书以及编年史和其他著作……充分地研究了天文学以及几何学和算术,我能全神贯注、得心应手地画出地球的形状和地球上的城市、河流、山脉、岛屿和港湾。”由此可知,哥伦布航海事业的开拓得益于

A.海外殖民活动的开展

B.葡萄牙王室的支持

C.人文主义思潮的影响

D.近代科学革命的兴起

14.1742年,德意志地区符腾堡一个村民的妻子被投诉售卖外国生产的钉子,被当地镇法院判处监禁。这场判决可能是由于

A.违反了钉匠行会的条例

B.破坏了反法同盟的规定

C.触犯了教会的经营特权

D.逃避了德国的统一关税

15.下图为英国城市化进程曲线图,下列叙述正确的是

A. AB段城市化水平较低是因为国内政局的纷争动荡

B. BC段城市化水平迅速提高是因为工业革命的推动

C. CE段城市化水平持续提高是因为世界局势的稳定

D. FG段城市化水平滞缓是因为经济“滞胀”的影响

16.(★)1968年匈牙利开始进行计划管理体制改革。在改革中,匈牙利的国有经济保持着主导地位,其私营经济、个体经济和辅助经济成分也发展迅速,还实行了引进外资政策。同时改进国民经济计划体系,将中央直接向企业下达指标的做法改为运用利润、价格等经济杠杆来保证国家计划的完成。这一改革

A.使其摆脱了苏联模式束缚

B.开辟了社会主义建设新道路

C.背离了科学社会主义道路

D.有利于增强经济体制的活力

第Ⅰ卷 选择题答题卡

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

答案

题号 10 11 12 13 14 15 16 得分

答案

第Ⅱ卷 非选择题(共52分)

二、非选择题(本题共3个小题,共52分。其中第17题16分,第18题18分,第19题18分)

17.阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料 关于中国古代民族关系的主流有两种观点。一种观点认为,中国古代民族关系以战争冲突为主,各民族之间为争夺资源、领土等频繁爆发战争,民族矛盾尖锐。另一种观点强调,中国古代民族关系的主流是和平交往,各民族通过贸易、文化交流、和亲等方式相互学习、融合,共同推动了历史发展。

————摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

选择材料中其中一个观点,结合所学中国古代史知识进行阐释。(16分,要求:史论结合,史实准确,逻辑严谨,表述清晰)

18.(★)阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一下表所示是“一五”计划(1953——1957 年)、“二五”计划(1958—1962年)时期我国各地区工业基本建设投资额及比重

投资额/亿元 比重

第一个五年合计 第二个五年合计 第一个五年合计 第二个五年合计

全国统计 250.3 728.3 100% 100%

华北区 36.8 121.8 14.7% 16.7%

东北区 86.1 125.9 34.4% 17.3%

华东区 30.8 150.5 12.3% 20.7%

中南区 28.5 123.7 11.4% 17.0%

西南区 12.9 75.8 5.2% 10.4%

西北区 23.6 59.4 9.4% 8.1%

不分地区的投资 31.6 71.2 12.6% 9.8%

————整理自中国社会科学院、中央档案馆编《1958——1965年中华人民共和国经济档案资料选编·商业卷》

材料二 1964年8月20 日,毛泽东指出“一线要搬家,二线、三线要加强”,作出了开展三线建设的重大战略部署。1965 年3 月,周恩来指出:“三线的建设,必须充分依靠一、二线现有的工业基础……一、二线应当为三线建设出人、出钱、出技术、出材料、出设备。一、二、三线要相互促进。”以东北区、华东区为代表的一线地区对三线地区的全力支援,西部地区工业总产值在全国的比重有了很大提升。1952年,西部工业只占全国的9.61%,其中重工业占9.56%。经过三线建设,到 1978年,西部工业已占全国的13.24%,其中重工业占14.76%。东部地区与西部地区工业、重工业总产值的比例,已经从1952年的约7:3,变为1978年的约6:4。西部地区形成了诸多以战备为目标的国防工业基地,如在重庆形成了常规兵器工业基地,在成都、贵阳、西安形成了航空航天和电子工业基地,在四川、陕西等地还形成了比较完整的核工业科研生产体系。

——摘编自黄巍《新中国75年跨区域工业经济布局历史演进研究》

(1)根据材料一,概括“一五”计划至“二五”计划时期我国工业基本建设在投资方面呈现出的现象,并选取其中一种现象予以说明。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,从区域经济发展的角度,分析三线建设的历史作用。(9分)

19.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 罗马历史学家们通常以美德为核心关怀,阐释美德内涵,旨在培育理想的罗马人。他们在自我吹嘘帝国乃天命所归的同时,警醒地意识到美德的缺失在现实中动摇了罗马的立国之基,反省成就帝国带来的后果和酿成国家衰颓的原因。汉尼拔不仅仅是迦太基人的汉尼拔,罗马也有自己的“汉尼拔”,或者说将个人和家族利益建立在国家利益之上的人,共通之处在于他们都是罗马国家和社会的敌人。

————王悦《战争与史学家:李维历史书写中的汉尼拔战争》

材料二 塔西佗写作《历史》的年代距离罗马共和国的结束已经有130年的历史。对共和遗风的追慕,发思古之幽情,并不意味着作者真的希望回到过去,也绝非表明在塔西佗心目中,罗马共和国的政治制度就是完美无缺的。……作为现实主义者的塔西佗,他清楚自身所处的时代只存在开明君主和昏君暴政两个选项。他对共和国的美化更多是一种乌托邦式的想象,以此来凸显元首制下黑暗的一面。他通过劣迹斑斑的人物事例提醒读者分辨是非;同时又通过诸如科尔多斯等光辉形象来提升公众的道德。

————王忠孝《塔西佗的罗马良史观及其体现的政治理念》

(1)根据材料一,结合所学知识,分析李维等罗马历史学家强调美德的现实目的。(6分)

(2)根据材料二,结合所学知识,指出塔西佗的著史特点,并分析其历史背景。(12分)

长郡中学2025年高二暑假作业检测试卷

历史参考答案

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 C A C A D C A D C D D D C A B D

二、非选择题(本题共3个小题,共52分。其中第17题16分,第18题18分,第19题18分)

17.示例一

观点:中国古代民族关系的主流是和平交往。(4分)

阐释:在经济领域,互市贸易频繁开展。例如,丝绸之路开通后,中原的丝绸、瓷器、茶叶等源源不断输往西域,西域的汗血宝马、葡萄、苜蓿等也传入中原。这种贸易往来,不仅丰富了双方的物质生活,还加强了经济联系。北宋与辽、西夏政权对峙期间,设立榷场进行互市。北宋用茶叶、丝绸等换取辽和西夏的羊、马等牲畜,促进了边境地区经济发展,使各民族在经济上相互依存。

文化交流层面,少数民族积极吸收中原文化。北魏孝文帝推行汉化政策,迁都洛阳,说汉语、穿汉服、改汉姓、与汉族通婚,促进了北方民族大融合。唐朝文成公主入藏时带去了大批书籍、工匠等,传播了中原的农业、手工业技术和文化,推动了吐蕃经济文化发展。汉族的饮食起居等生活方式也受到了少数民族文化的影响。

政治上,和亲政策是和平交往的重要体现。唐朝与吐蕃的多次和亲,如金城公主入藏,维持了唐蕃之间的和平友好关系。通过和亲,双方减少了战争冲突,增进了政治互信,为民族间的进一步交流创造了条件。(8分)

综上所述,中国古代各民族通过经济贸易、文化交流、政治和亲等和平交往方式,不断融合发展,共同缔造了灿烂的中华文明,和平交往是民族关系的主流。(4分)

示例二

观点:战争冲突是中国古代民族关系的重要主题。(4分)

阐释:秦汉时期,中原王朝与匈奴之间战事不断。匈奴作为北方游牧民族,时常南下侵扰边境,抢夺人口和物资。秦始皇派蒙恬北击匈奴,收复河套地区,并修筑长城以抵御匈奴。汉初采取和亲政策,但匈奴仍不时侵犯。汉武帝时期,国力强盛,多次大规模出击匈奴,沉重打击了匈奴势力。

唐朝与吐蕃也有过多次战争。吐蕃统一青藏高原后,势力强大,与唐朝在西域、河陇等地发生多次冲突,冲击了唐朝在西域的统治。虽有文成公主、金城公主人藏等和亲事件,但在和平交往之外,双方边境的军事摩擦仍时有发生。

两宋时期,民族战争更为频繁和激烈。北宋与辽之间发生多次战争,如高粱河之战,宋军大败。北宋与西夏也多次交战,双方损失惨重。宋金之间多次爆发大规模战役,如郾城之战等。蒙古灭金后,与南宋也展开了长期的战争,最终灭亡南宋。(8分)

综上所述,这些战争冲突反映出不同民族政权为了争夺领土、资源、人口以及统治权等,相互征伐,在较长的历史时期内,战争冲突深刻影响着民族关系的格局,是中国古代民族关系的重要表现形式。(4分)

(评分标准:观点明确深刻,史料丰富典型,论证逻辑清晰、辩证,表述准确流畅,13~16分;观点明确,史料较充分,论证有层次,表述较流畅,偶有小错,9~12分;观点模糊,史料不足,论证逻辑乱,表述欠流畅,错误较多,5~8分;无观点或离题,无有效史料,论证混乱,表述差,有严重错误,0~4分。)

18.(1)现象:投资总额增长;地区投资不均衡;区域投资比重出现显著变化;存在不分地区的投资。(6分,答出三点即可)

选取现象:投资总额增长。说明:“一五”计划为社会主义工业化奠定了初步基础,使国家积累了一定经济实力。随着社会主义建设的推进,“二五”计划时期加大了对工业建设投资力度,以推动工业进一步发展。(3分,其他答案言之有理亦可)

(2)历史作用:一定程度上改善了我国工业布局不均衡状况;推动了三线地区相关产业的发展;促进了区域之间经济的协作与联系。(9分,其他答案言之有理亦可)

19.(1)反省自身,树立国家文化上的自觉;号召新贵族肩负起罗马道德的责任;对罗马的社会文化进行自我修复。(6分,每点2分)

(2)特点:美化共和国历史以批评元首制,通过塑造人物进行道德教化。(6分,每点3分)背景:政治上,罗马帝国的专制统治弊端显现;经济上,小农经济瓦解,社会矛盾日趋尖锐;文化上,道德滑坡与奢靡之风引发知识精英的警惕与反思。(6分,每点2分)

同课章节目录